#letteratura algerina

Text

«Voglio sperare che tu abbia imparato a odiare. Altrimenti questa esperienza non sarà servita a niente. Ti ho rinchiuso qua dentro perché tu assaporassi l'odio e la voglia di praticarlo. Non ti ho umiliato tanto per fare. Non mi piace umiliare. Lo sono stato, e so cosa vuol dire. Le peggiori tragedie diventano possibili quando l'amor proprio viene deriso. Soprattutto quando ci si accorge che non si hanno i mezzi della propria dignità, che si è impotenti. Credo che la migliore scuola di odio si trovi in questo punto preciso. S'impara davvero a odiare nel momento in cui si prende coscienza della propria impotenza. È un momento tragico, il più atroce e abominevole di tutti.» Mi scuote rabbiosamente per le spalle. «Ho voluto che capissi perché abbiamo preso le armi, dottor Jaafari, perché dei bambini si gettano sui carri armati quasi fossero bomboniere, perché i nostri cimiteri traboccano, perché voglio morire con le armi in pugno... perché tua moglie è andata a farsi esplodere dentro un ristorante. Non c'è cataclisma peggiore dell'umiliazione. È una disgrazia incommensurabile, dottore. Ti toglie la voglia di vivere. Finché non hai reso l'anima a Dio, hai una sola idea per la testa: come morire degnamente dopo aver vissuto "disperato, cieco e nudo"?»

Yasmina Khadra (pseudonimo di Mohammed Moulessehoul), L'attentatrice (traduzione di Marco Bellini), Mondadori (collana Piccola Biblioteca Oscar), 2007; pp. 198-199.

[ Edizione originale: L'Attentat, Éditions Julliard, Paris, 2005 ]

#Yasmina Khadra#Mohammed Moulessehoul#libri#L'attentatrice#Palestina#questione palestinese#Israele#Medio Oriente#letteratura contemporanea#letteratura del mondo arabo#letteratura algerina#leggere#segregazionismo#apartheid#libertà#oppressione#letteratura degli anni 2000#narrativa contemporanea#letture#irredentismo#indipendenza#citazioni letterarie#dignità#sionismo#resistenza#violazione dei diritti umani#crimini contro l'umanità#Cisgiordania#Territori occupati#Gaza

40 notes

·

View notes

Text

Hélène Cixous

https://www.unadonnalgiorno.it/helene-cixous/

La letteratura attraversa il tempo, trasporta nel paese dotato strutturalmente d’eternità, è un mondo che rianima, un mondo di resurrezioni, un universo che fruisce di una libertà inalienabile. Attraversa le guerre, i massacri, le estinzioni, resta, resiste. La letteratura è una scuola, una cultura, accultura ed è acculturata. Gli esseri umani ne hanno bisogno. È il rifugio più democratico, è fragile ma immortale e sempre giovane.

Hélène Cixous è tra le autrici femministe più famose della Francia.

Accademica, scrittrice, drammaturga e critica letteraria, pensatrice dalla grande versatilità, ha pubblicato oltre settanta opere. Si è occupata di vari generi: teatro, teoria letteraria e femminista, critica d’arte, autobiografia e narrativa poetica.

Il suo saggio Le Rire de la Méduse, l’ha resa una delle prime pensatrici del femminismo post-strutturale e tra le maggiori rappresentanti.

Nata a Orano, in Algeria, il 5 giugno 1937 da madre tedesca e padre algerino, entrambi ebrei. Ha cominciato a scrivere da bambina, dopo la morte del padre, a soli dieci anni avvertendo subito l’esigenza di partire da sé, dal suo vissuto iscritto nella storia. Sostenitrice dell’indipendenza algerina, la famiglia venne costretta a lasciare il paese.

In Francia ha svolto un dottorato in lettere culminato con la tesi L’exil de Joyce ou l’art du remplacement (1968), considerata un’opera fondamentale sullo scrittore irlandese.

È stata assistente all’Università di Bordeaux e alla Sorbona, è stata nominata maître de conférence all’Università di Paris Nanterre nel 1967.

Nel 1968, in seguito alle rivolte studentesche, ha contribuito a fondare l’Università di Paris VIII-Vincennes, “creata per fungere da alternativa al tradizionale ambiente accademico francese“.

Nel 1974 vi ha creato il primo Centro Universitario per gli Studi sulle Donne d’Europa.

Insegna all’Università di Parigi VIII e alla European Graduate School di Saas-Fee, in Svizzera.

Ha condiviso numerose attività politiche e intellettuali col filosofo Jacques Derrida, come il Centro Nazionale delle Lettere (oggi Centro Nazionale del libro), il Parlamento Internazionale degli Scrittori, il Comitato Anti-apartheid e numerosi seminari al Collegio Internazionale di Filosofia.

Il suo esordio come narratrice è avvenuto nel 1967 con la raccolta di racconti Prénom de Dieu a cui è seguito il romanzo Dedans, del 1969, che ha vinto il Premio Médicis.

Negli anni Settanta, si è occupata del rapporto tra scrittura e corpo, linguaggio e sessualità, invitando le donne a ‘scrivere’ il proprio corpo. Nella convinzione che la sessualità sia direttamente legata al modo in cui si comunica nella società, la sua feconda produzione narrativa affronta temi ricorrenti come l’origine, l’identità, la femminilità, i rapporti tra donne.

Anche nella scrittura teatrale ha portato la voce del corpo e la storia delle donne, riletto e rovesciato interpretazioni analitiche e miti.

Ha fatto parte, con Foucault e Deleuze, del Gip (Groupe d’Information sur les Prisons) un movimento d’azione che aveva come finalità la presa di parola delle detenute e dei detenuti e la mobilitazione di intellettuali implicati nel sistema carcerario.

Ha scritto diversi testi teatrali per il Théâtre du Soleil. Con Ariane Mnouchkine, la sua fondatrice, ha girato tutta la Francia tentando di inscenare pièces all’esterno delle prigioni, malgrado i blocchi ripetuti della polizia.

Ha ricevuto numerose lauree Honoris Causa in prestigiose Università degli Stati Uniti e Regno Unito.

Nel 2000, è stata costituita una collezione delle sue opere e manoscritti presso la Bibliothèque Nationale de France.

Dal 1974, un sabato al mese, tiene un celebre Seminario alla Maison Heinrich Heine. I suoi interventi sono stati recentemente pubblicati da Gallimard in un’opera dal titolo Lettres de fuite.

In termini filosofici appartengo a due specie che hanno esperienza della prigionia attraverso i millenni: in quanto ebrea e donna. Si tratta della tessitura della mia esistenza e la letteratura è stata ed è la chiave per uscire da questi stati di internamento.

1 note

·

View note

Text

UNA STORIA D'AMORE E DI DESIDERIO di Leyla Bouzid Dal 25 marzo al cinema

UNA STORIA D’AMORE E DI DESIDERIO di Leyla Bouzid Dal 25 marzo al cinema

Ahmed, 18 anni, francese di origine algerina, è cresciuto in una banlieue di Parigi. Nelle aule dell’università incontra Farah, giovane tunisina vitale e appassionata, che si è appena trasferita in Francia. Mentre scopre insieme a lei un corpus di letteratura araba erotica di cui non immaginava l’esistenza, Ahmed si innamora di Farah e, benché sconvolto da questo desiderio, cerca in tutti i modi…

View On WordPress

0 notes

Link

15 set 2020 19:47

VALLI DI LACRIME - BERNARDO VALLI LASCIA ''REPUBBLICA'' DOPO OLTRE 40 ANNI, IN DISACCORDO CON LA LINEA DI MOLINARI SUL MEDIO ORIENTE. A MAGGIO LEONARDO COEN, TRA I FONDATORI DEL QUOTIDIANO, HA RIVELATO CHE IL DIRETTORE AVEVA CHIESTO DI MODIFICARE UN SUO PEZZO, E GIÀ IL CRONISTA NOVANTENNE AVEVA MINACCIATO LE DIMISSIONI - L'INTERVISTA A GNOLI SULLA SUA VITA AVVENTUROSA, DALLA LEGIONE STRANIERA AL CONGO, DALL'IRAN A CUBA: ''NON SONO UN LETTERATO NÉ UNO STORICO, MA SOLO UN CRONISTA. LA VERITÀ? DURA UN MOMENTO''

Da www.professionereporter.it

Bernardo Valli, definito da Repubblica cinque mesi fa, “il più grande reporter di guerra italiano della seconda metà del Novecento”, lascia Repubblica.

Il 15 aprile ha compiuto 90 anni.

Dalla sua casa parigina di rue Chaptal, nono arrondissement, ha scritto una lettera secca al direttore Maurizio Molinari. Per dire addio.

Nella lettera non lo spiega chiaramente, da gentiluomo. Ma il nuovo corso di Repubblica, con la proprietà della Gedi di John Elkann e la direzione Molinari, non lo convince. Valli è un esperto eccezionale di tutti i luoghi di crisi del mondo e qui c’è un nodo particolare, che riguarda il Medio Oriente. Molinari guarda con benevolenza al governo israeliano, Valli ne ha descritto più volte -nei decenni- errori, debolezze, cadute e anche successi. Da cronista, sempre legato strettamente ai fatti. Con la sua lingua chiara e avvolgente. Il punto di rottura anche se non dichiarato ufficialmente è questo. Molinari inoltre ha promosso collaboratrice corrispondente da Gerusalmemme Sharon Nizza, ex candidata del Pdl alla Camera dei deputati e prima collaboratrice in Parlamento di Fiamma Nirenstein, anche lei molto vicina al governo Netanyahu.

PEZZO DA MODIFICARE

A maggio, sul suo profilo social, Leonardo Coen, già firma di Repubblica, ha scritto: “Possibile che Scalfari non se ne renda conto? Gliel’avranno riferito che recentemente il direttore Molinari ha chiesto a Bernardo Valli di modificare qualcosa nel suo pezzo e che l’anziano ma ancora baldanzoso Bernardo ha minacciato di dimettersi?”. Era un pezzo sul Medio Oriente.

Con la direzione Molinari, da Repubblica sono andati via Enrico Deaglio, Gad Lerner e Pino Corrias.

Nessuno di loro si può paragonare a Valli, presente a Repubblica dalla fondazione, un monumento del giornalismo di battaglia, colto e preciso, documentato e capace di far comprendere la complicazione dei fatti.

Valli nasce a Parma in una famiglia benestante: il padre è chirurgo, la madre crocerossina. Nel 1949, a diciannove anni, si arruola nella Legione straniera francese. Nel 1954 assiste, nella base di Sidi Bel Abbes, alla parata dei reduci dalla sconfitta diDien Bien Phu. Poco dopo, decide di lasciare la Legione.

Si trasferisce a Milano, dove fa il praticantato da giornalista al quotidiano L’Italia. Nel 1956 è al neonato Giorno, dove si occupa di cronaca nera. Dopo solo un anno passa dalla cronaca alla politica internazionale. E’ testimone della rivoluzione algerina. Negli anni sessanta è presente a Cuba e racconta la Guerra dei Sei Giorni in Medio Oriente.

DILETTANTE E PROFESSIONISTA

Nel 1971 si trasferisce al Corriere della Sera, scrive dal Vietnam, dall’India, dalla Cina, dalla Cambogia. Nel 1975 rientra in Europa, come corrispondente da Parigi. Nel 1979 racconta la rivoluzione khomeinista in Iran.

Lascia il Corriere per Scalfari. Con base a Parigi continua a seguire tutti i più grandi eventi di politica e di cronaca nel mondo.

Nell’intervista al suo giornale per i 90 anni, ha detto: “Se dovessi fare una diagnosi sbrigativa, il mio lavoro è stato un miscuglio di dilettantismo e professionismo. I due aspetti si sono sempre incrociati. Raramente ho fatto dei servizi giornalistici senza conoscere le radici storiche profonde del Paese che raccontavo, ma allo stesso tempo mi sentivo libero dal peso della conoscenza. Così una certa disinvoltura che puoi anche chiamare sfacciataggine o leggerezza si è sempre sposata con un impegno professionale quasi arcigno”.

2. BERNARDO VALLI - “NIENTE LETTERATURA, NIENTE STORIA SONO E RESTO UN GIORNALISTA INQUIETO”

Antonio Gnoli per ''la Repubblica'' - 1 marzo 2015

Dopo una conversazione durata quasi tre ore e che ci inoltra nel pieno di una sera parigina, Bernardo Valli mi invita in un ristorante non lontano da casa. Vive nel nono arrondissement. «Un tempo fu il regno dei letterati e degli artisti. La chiamavano la Nouvelle Athènes. Ci stavano stabilmente Baudelaire e Zola; ci venivano George Sand e Turgenev. Non distante c’è il liceo Condorcet dove Proust studiava. Qui offrì a una compagna un mazzolino di fiori prima di scoprire la sua omosessualità ». Valli ha buone letture. E straordinari ricordi. Non mi sorprende. I suoi articoli (una parte è uscita qualche mese fa da Mondadori) aprono a mondi narrativi costruiti con la precisione del grande meccanico. Usciamo dal ristorante che è quasi mezzanotte. Fa freddo. Un tratto di strada a piedi. Poi improvvisamente Pigalle: uno schiaffo di luci rosse. «In quarant’anni che vivo a Parigi non sono mai stato al Moulin Rouge», confessa. Penso che l’ombelico del turismo famelico non gli interessi. Non gli susciti alcuna emozione. Che “animale” ho di fronte? Sfuggente, certo. Ma anche abile nella caccia. Mansueto e duro. Capace di coprire grandi distanze ma anche di starsene tranquillo nella tana.

Non hai mai pensato di tornare in Italia?

«A volte. Alla fine la pigrizia ha avuto la meglio».

Non sembri un uomo pigro.

«La pigrizia scherma le mie esigenze. I miei rituali. Il mio lavoro che organizzo. Le mie partenze, a volte repentine. Sono appena tornato da Vilnius. Un tempo era la Gerusalemme d’Europa. Ne hanno ammazzati tanti di ebrei, allora. Circa duecentomila. Sai chi era di Vilnius?».

Un sacco di gente è di Vilnius.

«No, no. Guarda pensavo a uno scrittore. Romain Gary. L’ho conosciuto bene. Siamo stati anche amici. Come ebreo lituano era sentimentale e dotato di grande fantasia. Pensavo a lui quando ero a Vilnius. Il fantasma che mi accompagnava».

È morto suicida.

«Si tirò un colpo di pistola alla testa. Era il 1980».

L’anno prima si era suicidata la sua ex moglie Jean Seberg.

«Ho conosciuto bene anche lei. Ma non mi va di parlarne. È raro che ci si uccida per mancanza di talento. Per eccesso, forse sì».

Come Tommaso Besozzi, l’inviato speciale e grande cronista de L’Europeo.

«Tu scavi nel passato. Morì nel 1964. Gli ero stato amico. Vedevo in lui crescere l’angoscia. Farsi smisurata. Si lasciò esplodere con una bomba».

Tu hai scritto che a un certo punto della vita non riuscì più ad adeguare le parole ai fatti.

«È così. Le esigenze dello scrittore presero il sopravvento sulla realtà. Poteva rimanere per ore davanti al foglio bianco senza scrivere una parola».

A te è mai accaduto?

«Raramente, non sono un letterato».

Lo ritieni quasi un insulto.

«È il destino, nel bene e nel male, del giornalismo italiano ».

Il bello scrivere?

«Scrittura impressionista che più che guardare all’Inghilterra, come credeva Albertini, si ispirava alla Francia. Giornalismo pamphlettario. Molta denuncia e pochi dati».

Qual è la tua idea di giornalismo?

«È prima di tutto un servizio. Una cosa pratica. Informa: dagli orari delle farmacie a quello che accade in una guerra. È un lavoro artigianale. Non letterario».

È come se tu volessi allontanare una tentazione.

«Non ho mai avuto queste tentazioni. Certo, oggi è diverso. Un tempo, quando ero in Africa o in Asia, un articolo lo dettavo al telefono, se lo trovavo; o lo trasmettevo per telex. Capitava che arrivassi in un posto alle sei del pomeriggio e alle dieci di sera dettassi il pezzo. Cosa mi spingeva a fare tutto questo? La curiosità, prima di tutto. E poi, l’incoscienza. Che è una risposta all’ignoranza ».

Sembra tutto molto eccitante.

«È un’immagine sbagliata. Ho vissuto in un’epoca in cui i tempi erano maledettamente lunghi. Estenuanti. Viaggiavo spesso in solitudine. La sola cosa che alla fine facevo era leggere».

Che tipo di lettore sei?

«Calvino diceva che ci sono letture intellettuali, colte; e letture che puntano al godimento immediato. Sono un lettore che legge per piacere. Anche se a volte non mi sono tirato indietro davanti a costruzioni impegnative. In Medioriente tentai di leggere l’ Ulisse di Joyce. In Thailandia lessi tutto L’uomo senza qualità di Musil ».

Cosa ti spingeva a leggere Musil in quel mondo così remoto?

«Pensavo che il regno di Kakania non fosse poi così diverso da quello thailandese. Leggere è un modo per staccare. Riprendere fiato. Durante l’assedio di Phnom Penh, in una biblioteca abbandonata, ho riletto buona parte di Dumas. Era un modo per liberare la testa».

Forse anche di riempirla con qualcosa che sarebbe riecheggiata nei tuoi articoli.

«Qualcosa resta. Il ritmo. Certe parole. Ma, al tempo stesso, so che non c’entro niente con Stevenson o Conrad o, magari, Graham Greene. Ho sempre letto. Fin da giovane. Sono stato un cattivo studente. Ma spesso leggevo i libri che al liceo Attilio Bertolucci consigliava a mio fratello maggiore».

Hai una classifica di buoni libri?

«Ho letto spesso in maniera disordinata. Negli anni in cui ho abitato a Singapore lessi tutto Balzac e Zola. E a proposito di francesi, a Saigon feci leggere a Terzani – che amava soprattutto i libri di storia e di viaggio – Un cuore semplice di Flaubert. Venne da me con le lacrime agli occhi. Non prenderlo come un vezzo. Le letture più belle sono state per me quelle più occasionali».

Di Terzani sei stato molto amico.

«Oggi ne hanno fatto una specie di guru. È un’immagine che mi infastidisce. Quello che ho conosciuto e del quale sono stato amico era una persona dolcissima che non aveva nulla del santone. Alla fine evitavamo di parlare di ciò che ci divideva».

Cosa esattamente?

«Io restavo un cronista. Lui inseguiva le idee. Una delle ultime volte che ci vedemmo fu a Kabul nel 2001. Ebbi netta la sensazione di un uomo incalzato dalla morte e alla ricerca della verità. Sembrava spoglio, come un albero d’inverno. Dormiva a terra. Quando partii gli lasciai il mio sacco a pelo».

Della verità che idea ti sei fatto?

«Ho dato come titolo alla raccolta dei miei articoli: La verità del momento . Per un cronista non c’è altro».

È duro da accettare.

«Sì, lo è. Ho passato buona parte della vita a correggere quello che ho scritto. Le situazioni cambiano. Il mondo cambia. Ne ho dovuto prendere atto».

La “verità del momento” è una forma di ateismo.Non trovi?

«Dio c’entra poco con le verità relative».

Che ricordo hai della Fallaci che certo non si nutriva di verità relative?

«È stata un gran personaggio. Era uno spettacolo vederla nella stanza di un albergo lottare con la macchia scrivere. Intensità. Passione. A volte passava ore davanti al foglio. Cercava i fatti. Ma poi i fatti sotto il suo sguardo diventavano un’altra cosa. Per quello che ricordo, Oriana non ha mai usato il condizionale».

E tu?

"E' una pratica salutare per un cronista"

Oltre che cronista sei un viaggiatore

«Mai per il solo gusto di viaggiare. Sono stato complessivamente sette anni in Asia; diversi altri in Africa e poi l’America, l’Europa. Che dire? Sono il risultato di una carta geografica».

Cosa ti è restato?

«Tutto. Ti confesso che ho amato particolarmente l’Asia. L’ho vista distruggersi, modificarsi, cambiare volto. Macao è sparita ed è diventata una Las Vegas. La Cina che vidi la prima volta che vi entrai nel 1970 non c’è più. Il Giappone che mi affascinava per la fierezza ha vissuto il dramma di un legame sempre più incerto con la tradizione. L’India ha cambiato radicalmente i propri connotati. E nonostante ciò l’Asia continua ad affascinarmi. È difficile da capire».

Perché? Dopotutto lì c’è un pezzo della tua vita.

«La mia vita è quella di un provinciale. Un tempo la provincia era importante. Sarà per stupido sentimentalismo, mi è restata attaccata come una seconda pelle ».

Sei nato a Parma.

«Da una famiglia borghese. Mio padre era medico. Non volevo avere niente a che fare con quelle radici borghesi ».

La chiameresti inquietudine?

«Non lo so. Andai via di casa molto giovane. Ma non perché ce l’avessi con la famiglia. Eppure sono scappato. E, forse, ancora continuo a scappare».

Si può dire che la prima fuga sia stata quella più importante?

«A cosa ti riferisci?».

Ai tuoi anni giovanili trascorsi nella Legione Straniera.

«Quella fu una fase che non ha aggiunto niente alla mia vita successiva».

Non hai mai voluto parlare di quel periodo. E non credo che tu lo faccia per qualche forma di vergogna o di pudore. Né di snobismo. Del resto molta gente importante è finita lì.

«Vuoi che non lo sappia? Anche Ernst Jünger e Curzio Malaparte. Ma cosa significa?».

Ci si andava per i più diversi motivi.

«Allora ti dico che ero un ragazzo quando scelsi la Legione. Forse perché avevo la testa piena di certe letture. Forse perché cercavo un punto estremo dove posarmi. Ci sono rimasto cinque anni. Ho disertato. Fui ripreso. Ho fatto anche una certa carriera. Ma è stata una parentesi, capisci? Non ha avuto nessun riflesso sugli eventi successivi».

Permettimi di dubitare.

«In effetti qualcosa ha lasciato. Mi ha insegnato a marciare. Ancora oggi, malgrado l’età, ho gambe forti. Mi ha dato il senso della disciplina. E un’altra cosa. L’ultima: mi ha lasciato come un senso di indignazione. Un bisogno di andare dalla parte opposta. In fondo, se sono diventato terzomondista, contrario al colonialismo, è stata una reazione a quella scelta che feci da giovane».

Quell’esperienza fu anch’essa una “verità del momento”. Ma vorrei domandarti qualcosa in merito alla caduta di Dien Bien Phu. Cioè di come i francesi persero l’Indocina. In un lungo articolo tu racconti quella battaglia e l’assedio che durò circa due mesi.I francesi avevano schierato in prima linea la Legione Straniera. Tu dove eri esattamente?

«Non c’ero».

Mi risulta il contrario.

«Perché dovrei mentirti?».

Sei come il pescatore di perle che ingoia o nasconde la perla più grossa.

«Non sono stato in quella battaglia. L’ho raccontata, è vero. Ma perché conoscevo gli ufficiali. Conoscevo quel mondo. Il luogo, la porta per il Laos. Dopo che Dien Bien Phu cadde nelle mani del comandante Giap ci fu a Sidi Bel Abbes, la cittadella dei legionari, una grande cerimonia alla quale assistetti».

Cosa vedesti?

«Vidi una grande parata in omaggio all’eroismo o meglio al coraggio con cui avevano combattuto a Dien Bien Phu. La Legione aveva resistito. Era tutta schierata davanti al Maresciallo di Francia Juin. Vidi un mondo che stava finendo, almeno per come lo avevo immaginato. Vidi i mutilati schierati in bella vista. Segno delle ferite e del sacrificio. Del prezzo che era stato pagato. Percepii il gusto per il macabro che la Legione Straniera aveva spesso esibito. E alla fine pensai che lì, in quel piccolo mondo, dove un ladro di polli poteva trasformarsi in soldato vero, si fabbricava qualche eroe e molti mitomani. Quell’anno, era il 1954, lasciai la Legione».

Sei stato definito (da Franco Contorbia che ha curato, scelto e raccolto i tuoi scritti) un “avventuriero disciplinato”. Ti riconosci?

«Come ossimoro non mi dispiace. Mi fa pensare, visto che ne abbiamo parlato, alla Legione Straniera come a un collegio di correzione. Anche se oggi è un’altra cosa».

Correzione, educazione, disciplina. Cosa ti affascina? Non sembri così succube di queste pratiche.

«Non lo sono, è vero. Mi piace pensare l’umanità divisa tra chi ha una mentalità militare e chi non ce l’ha. La prima è fatta di cose semplici: la mattina rifarsi la branda, marciare, obbedire a certe regole. Ecco, il lavoro del giornalista contempla anche questo che può sembrare il lato meno creativo».

È l’altra faccia della luna.

«I miei occhi hanno visto molto. Sono stato testimone della rivoluzione algerina nel 1958. Ho raccontato il Vietnam, Cuba, la Guerra dei sei Giorni e la rivoluzione khomeinista. Sono stato ovunque: dal Congo al Sudafrica. Ho visto facce che sembravano eroi trasformarsi in spietati dittatori. Ho vissuto pericoli e rischiato la vita, come quando nella città di Takeo fui circondato dai khmer rossi. E ogni volta era come la prima volta. Come ricominciare da capo. Perché la cronaca è un lampo. Uno squarcio che si richiude. E tu sei lì, insignificante, a chiederti se stai facendo la storia. Ma la storia è un’altra cosa».

0 notes

Text

4 letture estive (in tema)

Queste sono alcune delle mie letture estive (e sottili!) degli ultimi anni. Romanzi classici o contemporanei di ambientazione “marittima” che sono perfetti per essere consumati in spiaggia, o sul terrazzo della casa al mare, con la salsedine ancora sulla pelle...

Storie intense ma abbastanza brevi, che aggiungeranno di sicuro qualcosa a queste giornate ardenti... Credo che il fatto di leggere questi libri proprio d’estate aumenti molto l’immedesimazione nelle storie, e l’impressione che ne rimane.

Quest’estate, quindi, buttatevi sulla riva con:

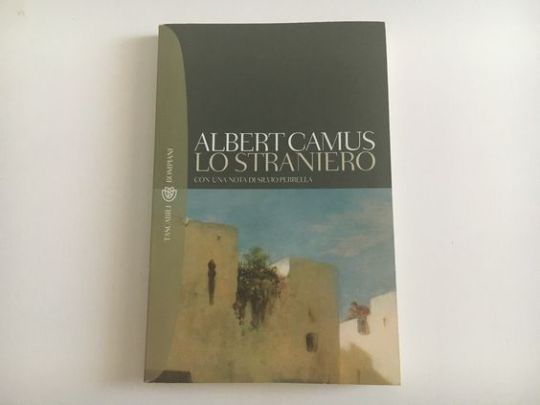

“Anche se lo si è letto una sola volta, Lo straniero non te lo levi più dalla mente.”

Ed è proprio così. Il protagonista è Meursault, un modesto impiegato di Algeri; un personaggio che si lascia trasportare dalla vita, piuttosto che agire in essa. Veniamo trasportati nella spiaggia algerina, dove Meursault si abbandona ai sensi, alle sigarette, al sonno; il calore è insopprimibile, le “sciabolate di luce” lo accecano; preda di questo stordimento mediterraneo, il nostro assurdo eroe, senza ragione, uccide un arabo.

“Ho capito che avevo distrutto l’equilibrio del giorno, lo straordinario silenzio della spiaggia dove ero stato felice.”

Ma è solo il primo atto di questa tragedia moderna. Nel secondo, Meursault dovrà affrontare le conseguenze del suo atto inspiegabile.

Un piccolo capolavoro di Conrad, celebre scrittore in lingua inglese e autore del più noto Cuore di tenebra.

Il protagonista di questo romanzo, ormai non più giovane, crede di aver abbandonato per sempre il mare e i tropici, quando, inaspettatamente, gli viene offerto su una nave un posto da capitano. E così il giovane ufficiale si imbarca su un veliero come stregato dal ricordo del precedente capitano morto pazzo: “Una nave! La mia nave! ... Era là che mi aspettava, fino al mio arrivo preda di un sortilegio, incapace di muoversi, di vivere, di uscire dal mondo, come una principessa stregata.”

Il mare di Conrad è sempre disperatamente immobile, “levigato come una lastra d’acciaio nell’aria senza vento.” In quest’assenza totale di brezza, di movimento, la nave “avrebbe potuto essere un pianeta in vertiginoso volo lungo la sua orbita prefissata, in uno spazio di infinito silenzio.”

L’equipaggio è estenuato dalla febbre tropicale, i marinai scheletrici non hanno più forza per manovrar le vele, in attesa di un soffio di vento che dissipi l’incantesimo.

E il vero incantesimo sono le descrizioni evocative di Conrad, la sua maestria nel calarci nella vita di bordo di un equipaggio scheletrico - quasi fantasma - , febbricitante, che trova sollievo solo nella frescura della notte, sotto le stelle che brillano nell’aria acquosa delle notti sul mare. Finché il capitano non riuscirà a ricondurli sulla terraferma, in un salvifico sbarco.

La spiaggia di un alberghetto ad Alessandria d’Egitto.

Il giovane Nuri, orfano di madre, poco più che dodicenne, vede sul bordo di una piscina la bellissima Mona e lo assale la prima fitta di desiderio: “Volevo indossarla come un abito, insinuarmi tra le sue costole, essere un nocciolo nella sua bocca.”

Con la presenza della ragazza Nuri crede di poter finalmente colmare il vuoto interiore: “Non le raccontai di come avessi desiderato condividere la mia perdita, la densità del mio dolore, con un alleato, un mio pari. Non le dissi nulla di tutto ciò, non perché non sapessi come dirglielo o dubitassi di potermi confidare con le ma perché, in quel momento, seduto al suo fianco e con la forza della mia adorazione, mi sentivo invincibile.”

Ma la ragazza diventerà l’amante del padre, e sua matrigna. Ingelosito, Nuri vorrebbe che il padre sparisse, per poter avere Monta tutta per sé. Quando una notte il padre scompare veramente, Nuri dovrà sperimentare anche la colpa di questo suo desiderio, elaborarla e imparare a conviverci.

Anatomia di una scomparsa è un piccolo gioiello di letteratura.

Siamo negli anni 50, nel dopoguerra. Un’isola del Tirreno.

L’avventura estiva di un adolescente, l’incontro con la pesca, con una ragazza più grande, enigmatica, di nome Caia, e con il suo segreto: “Ecco, già stavo indagando su di lei, in cerca di una sua verità. Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rivelato, che è dato in dono solo a chi scruta, ascolta con amore.”

E poi il protagonista deve fare i conti con la perdita del padre in guerra. C’è un’estate brusca nell’età giovane in cui s’impara il mondo di corsa. Oltre la “linea d’ombra” della gioventù - come quella di Conrad - si passa alla ruvidezza della maturità, oltre le illusioni della giovinezza si apre il campo dell’avventura dell’esistenza.

Di fronte alla perdita Caia ha per il ragazzo una risposta particolare: “E lei diceva che c’erano anime capaci di stare accanto a noi, che non ci abbandonano. E io invece non avevo nessuno da chiamare anima o angelo e non mi accorgevo di quello che sentiva lei. E lei diceva che le anime a volte hanno una gran voglia di farsi riconoscere e allora per qualche secondo entrano nel corpo di una persona vicina e fanno da lì dentro un gesto o dicono una cosa per la quale lei riconosceva la presenza.”

E lui, in Caia, sembra riconoscere qualcuno.

23 notes

·

View notes

Text

Il ritorno di una delle penne più promettenti del Mediterraneo Amal Bouchared "L'anticonformista", Buendia Books

Il ritorno di una delle penne più promettenti del Mediterraneo Amal Bouchared “L’anticonformista”, Buendia Books

L’anticonformista è:

una FIASCHETTA

un VERMOUTH, una storia potente e noir,

un NOVELLO, un testo inedito e contemporaneo

Un racconto scritto:

“direttamente in italiano per un pubblico sempre più stanco

del politically correct e della solita retorica con cui vengono dibattuti

gli argomenti multiculturali” (da un’intervista all’autrice)

“Nasce una stella della letteratura algerina”

(Hocine…

View On WordPress

0 notes

Text

“So che morirò, ma resto perché ti voglio bene”. Chi ha la forza di uccidere un consacrato? La storia dei 19 martiri d’Algeria (con un racconto di Dostoevskij nel sottosuolo)

Ce lo stiamo chiedendo spesso, i noi dei miei paraggi, ciascuno coi suoi scomodi, di recente: chi resta, perché resta? Perché ha una posizione comunque più favorevole, pur non dichiarandola, non ammettendola, di chi invece non resta? Chi non può restare cova in sé il sospetto, legittimo, che chi sia restato abbia i suoi bravi privilegi, definiti buone-ragioni, per poterlo fare. Chi resta accusa, o se non lo fa si sente comunque autorizzato a accusare, chi è partito: andare via è un fallimento e un tradimento. O non lo è?

Se ho letto “La nostra morte non ci appartiene – La storia dei 19 martiri d’Algeria”, a firma di Thomas Georgeon (postulatore della causa di beatificazione dei martiri) e di Christophe Henning (giornalista che ha scritto già altri libri sui monaci di Tibhirine) deve essere stato anche perché la prefazione è di Enzo Bianchi. Un paio di settimane fa era previsto che con alcuni amici di Firenze andassimo a Pistoia a ascoltare la conferenza di apertura in piazza del Duomo, al festival “Dialoghi sull’uomo”, poi cambiarono i programmi, finimmo alla casa di Giotto a Vicchio, a neanche tanti passi dalla Barbiana di quel Don Milani che io faccio ancora fatica a capire: è esistito o è una delle più romantiche e pauperizzanti invenzioni della nostra letteratura moderna?

Ho letto “La nostra morte non ci appartiene” perché volevo recuperare l’incontro mancato con Enzo Bianchi, poi perché pure con gli amici di Firenze ci si era chiesti “Noi che invece restiamo a Napoli, con quelle noie che talvolta costa vivere a Napoli, perché ci restiamo?”, poi perché mi è difficile essere d’accordo con un titolo così: cosa c’è di più mio della mia morte? Forse la mia vita non è mia, la vita è di chi la incrocia, di chi ce la concretizza sciupandocela, di chi ce la spezza per farne qualcosa di commestibile, da poter mandar giù. È impossibile ingoiare una persona tutta intera, ognuno sbocconcella il pezzo di suo gusto; ma la morte? La mia vita può viverla chiunque attraverso di me, ma la mia morte: quella posso morirmela solo io.

*

Le aspettative di me lettore bellicoso, rivendicatore della proprietà della propria morte, vengono quasi subito disilluse delle parole del prefatore Enzo Bianchi: “I martiri sono testimoni di una vita più forte della morte, anche di quella violenta da loro subita”. Che in questo libro con nel titolo la premessa del far dono persino della propria morte non si parli di morte ma di una vita non tanto più forte della morte ma che la tralascia, che non la brama né la carica di sontuosità, che la priva della grandiosità oscura, erotica, della morte? I martiri di questa storia sono per Enzo Bianchi “[…] come una sentinella che non abbandona il suo posto sulla frattura che divide l’umanità dalla barbarie”.

I conti con le parole: dici martire, oggi vuoi non vuoi, per quanto tu voglia ripulire il tuo pensiero dall’immagine fuorviante dei traviati di questa o quella religione, di certo non pensi a un mansueto testimone di una sua fede pacifica e luminosa: vedi coltelli calare su gente in ginocchio, vedi canne di mitragliatore in primo piano che fanno fuoco su persone condannate in un videogioco di carne; plagi, furie, scenari di un Medioevo tutto postmoderno perché ogni medievista è pronto a correggerti: il Medioevo non era così. Questo non è il ritorno di nessuna epoca orribile: siamo 0gli autori della nostra parte di orrore, è la nostra invenzione donata al secolo.

I martiri d’Algeria – le 19 vittime che non vengono raccontate per oscurare le altre vittime, per creare una classifica di valore dei morti, ma perché tutte vengano messe in luce: i “99 imam che hanno perduto la vita per aver rifiutato di giustificare la violenza”, gli intellettuali, gli scrittori, i giornalisti, gli uomini di scienza, gli artisti, i membri delle forze dell’ordine, le migliaia di padri e madri di famiglia, i bambini: il popolo algerino ucciso in Algeria. C’è un numero, a pagina 171: “Durante quegli anni neri sono morte più di centocinquantamila persone”. Io ancora non so leggere bene. Tante volte leggo in treno. Quando leggo che durante la guerra civile in Algeria sono morte centocinquantamila persone mi fermo, il libro sulle gambe, guardo fuori dal finestrino, rattristato dalla grande stupidità della guerra e della violenza, dalla insopportabilità del dolore impossibile da raccontare. Nessuno può raccontare la morte di centocinquantamila persone, è del tutto inutile. Il grande spreco, e nessun risarcimento possibile; nessun racconto sarà esauriente abbastanza.

Perciò adesso sono in Algeria. L’Algeria che un pochetto conosco io è quella della primavera araba, l’Algeria dell’ultimo decennio, l’Algeria che da sedici venerdì scende in strada per contestare il suo governo. Qualcosa devo pur aver sentito dell’Algeria postcoloniale (1962: indipendenza dell’Algeria; 1990: vittoria del Fronte islamico di Salvezza alle elezioni comunali e regionali; 1991: inizio della guerra civile tra militari e miliziani islamici; pare si sia conclusa nel 2002) ma per poterla vedere dovevo leggere la storia di diciannove stranieri, diciannove cristiani nella ‘casa d’islam’ che in Algeria erano andati a portarci l’amicizia a tutto un popolo.

*

La vita dei diciannove martiri – raccontata da Georgeon e da Henning con sobrietà, attenzione, compassione, nessuna agiografia, nessuna rivalsa identitaria, con massima pulizia di linguaggio – è per me un mistero ben più grande della loro morte. Non è il restare di fronte alla morte minacciata; è il restare di fronte all’impegno che ci si è dati di vivere nel convinto servizio agli altri, nella terra che torna straniera quando la violenza aggredisce tutto ciò che ne smentisce la logica ottusa e suicida. Vite offerte e strappate da chi non sa come si riceve, da chi non ha imparato l’assurdo della bontà (bontà: che parola ammazzata) quando non ha un doppio fondo bensì nessuno. E Dio chi è, in questa storia? Un allevatore di macellati? Un esortatore di uomini e donne? La leva del meglio e del peggio? L’inganno più felice o il più drammatico?

Tutto aveva preso a precipitare attorno ai membri della chiesa in Algeria. L’Algeria non era più un posto sicuro; non lo era per nessuno. Certo loro, suore e monaci, erano molto amati dal popolo: aiutavano, istruivano, nei limiti delle loro possibilità sfamavano e medicavano la parte di popolo che riuscivano a raggiungere – il popolo, voglio dire, sono gli uomini e le donne di cui i monaci e le suore avevano imparato la lingua e di cui rispettavano la fede, non era la massa indistinta al di là di un altare dal quale far saettare sermone. Gli algerini gli erano grati e ne ricambiavano l’affetto, la vicinanza, la curiosità. Forse per questo restavano: che si sentissero un po’ più al sicuro degli altri? Per l’unione al popolo e perché poi, insomma: chi mai leverebbe la mano su una donna o un uomo di Dio, fosse pure di un altro Dio rispetto a quello al quale ti sottometti? Uccidere un consacrato o una consacrata, per quanto tu ti voglia magari ateista, al di sopra del bene e del male, è come uccidere più di quel singolo uomo e di quella singola donna? È come uccidere in quell’uomo e in quella donna la testimonianza del loro Dio e dunque anche Dio, perché Dio o è la testimonianza che se ne fa o non è.

C’è un racconto di Dostoevskij, “Vlas”, del 1877; nel racconto la vicenda di un contadino, che ha sfidato in audacia i giovani del villaggio. La sfida: “Quando andrai a comunicarti, prendi il pane benedetto, ma non inghiottirlo. Lo tirerai fuori con la mano, una volta andato via, e lo conserverai. Poi ti dirò”. Cosa doveva fare: mettere il pane benedetto su un palo ficcato in terra, mirare col fucile e sparare. “Ed ecco, non rimaneva che sparare, ma all’improvviso davanti a me apparve una croce, e su di essa un Crocifisso. Allora io persi i sensi e caddi col mio fucile”. Per Dostoevskij era già il massimo della trasgressione immaginativa sparare al pane benedetto: il pane è il simbolo di Dio e il simbolo è Dio stesso. Chi uccide il simbolo di Dio annienta sé stesso. Allora com’è uccidere un uomo o una donna di Dio? Le donne furono uccise mentre andavano o tornavano dalla messa, dall’eucarestia centrale per le loro vite di fede. Per aver timore a uccidere Dio, certo, devi aver sviluppato la capacità di immaginarlo. Così come bisogna aver sviluppato la capacità di immaginare gli uomini e le donne, per riuscire a vederli. Puoi uccidere solo chi non vedi. Può uccidere solo chi non vede.

*

Per inciso: “Quanto alla morte di Pierre Claverie, sono state fermate sette persone dalla giustizia algerina e condannate nel 1998 per complicità in assassinio. Gli altri casi non hanno conosciuto una conclusione giudiziaria”. Gli assassini dei martiri d’Algeria sono come il contadino nel racconto ‘Vlas’ di Dostoevskij: non hanno nome, ed è giusto che non lo abbiano. Il nome è il premio di chi ha saputo portarne degnamente uno.

Perché restarono? Fratel Henri Vergès e suor Paul-Hélèn furono uccisi l’8 maggio del 1994, nella biblioteca di via Ben Cheneb, sulle alture della Casbah. Henri, nel collage di foto al centro del libro, ha il volto magro e il naso grande; Paul-Hélèn i capelli grigi e l’incarnato pallido, lucido, di chi è sempre intento a affaticarlo. Perché restarono? Suor Caridad e suor Esther furono uccise il 23 ottobre 1994, sul finire del pomeriggio, mentre andavano alla messa che si celebrava dalle piccole sorelle di Gesù, a Bab el-Oued. Perché restarono? Il 27 dicembre furono uccisi i quattro padri bianchi di Tizi Ouzou, a un centinaio di chilometri a est della capitale: Jean Chevillard, 69 anni, Alain Dieulangard, 75 anni, Charles Deckers, 75 anni, Christian Chessel, 36 anni. Gli artefici: quattro pseudo-poliziotti che fecero fuoco con i loro kalashnikov. Suor Bibiane nata Bibiane Leclercq, era francese, una religiosa delle suore missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, come pure lo era Angèle-Marie Littlejohn, francese e suora missionaria; furono uccise di domenica, per strada, il 3 settembre 1995. Suor Odette Prévost, ultima di quattro figli, nata nel luglio del 1942 a Oger, un piccolo villaggio della Champagne, fu uccisa il 10 novembre 1995, ad Algeri.

Come in uno dei romanzi brevi e stranianti e ficcati come un palo nella memoria di Patrick Modiano: nomi, date, luoghi, educatamente prosaici e quindi metafisici, la prima porta del racconto “Davanti alla legge” di Kafka. L’essenziale in un punto: sta a te avvicinarlo, sfiorarlo per farlo esplodere, perché il suo universo torni a dilatarsi come un genio evocato da una lampada: il big-bang è soltanto l’esaudimento di un desiderio. Adesso altri sette nomi tutti in fila, rapiti a marzo, le teste ritrovate a maggio, i corpi mai ritrovati, i sette trappisti: Fratel Christian de Chergé, figlio di un militare; Fratel Christophe Lebreton, che proprio poco tempo prima che scoccasse l’ora del dramma fu indicato come nuovo priore di Tibhirine; Fratel Luc, che si vide confermato nella vocazione monastica a seguito di una visita a Châteauneuf-de-Galaure, dove incontrò una certa Marthe Robin; Fratel Michel Fleury, che da bambino lavorò nella fattoria di famiglia; Fratel Bruno, che per ventiquattro anni si dedicò all’insegnamento nel collegio cattolico Saint-Charles a Thouars; Fratel Célestin Ringeard, che prestò in gioventù servizio militare a Orano, assegnato al servizio sanitario, e lì guarì un ufficiale dei servizi segreti dell’Fln e che ventisei anni dopo, rientrato nell’abbazia di Bellefontaine, ricevette una telefonata dal figlio di quell’ex-ufficiale, che lo ringraziò per aver salvato la vita del padre; Fratel Paul Favre-Miville, che aveva una formazione da idraulico termotecnico. Mi ricorderò di loro, dei loro nomi? Non me li ricorderò. Li ricorderò come i diciannove martiri d’Algeria, coloro che restarono. Non furono gli unici a restare, ma loro restarono in un modo particolare: furono assegnati alla morte.

*

Diciotto nomi trascritti; manca il diciannovesimo. Il diciannovesimo martire è il vescovo Pierre Claverie, 58 anni, che morì assieme al suo amico Mohamed Bouchiki, poco più che ventenne, che aiutava in vescovado e che quando serviva guidava l’auto del vescovo. “So che morirò – aveva detto a Pierre Claverie, al suo arrivo in vescovado per prestare servizio durante l’estate – Ma vengo perché ti voglio bene”. Pierre e Mohamed esplosero insieme, Mohamed Bouchiki lascia un taccuino, sulla prima pagina del taccuino ha scritto: “Ringrazio chi leggerà questo mio taccuino di ricordi”.

La risposta, quando c’è, è semplice: perché i martiri d’Algeria restarono in Algeria? Perché volevano bene agli algerini e gli algerini ne volevano a loro, e non si vuole lasciare chi si ama, specie se chi si ama ha bisogno di te. Questo doveva riuscire a insopportabile a chi deve il suo potere all’odio, al tenere separati i suoi dominati, e che nello strano e nello straniero non vede la ricchezza e l’occasione ma la colpa e soprattutto l’alibi alle colpe che commissiona e commette. Si resta dove non conviene più restare finché l’amore non è uno dei motivi ma il motivo, il solo motivo. O si parte tutti o nessuno. Se, restando, si può aiutare ancora qualcuno che non può partire, allora si resta. Quando hai donato la tua vita non c’è più una morte da reclamare indietro: hai dato via anche quella, e non deve essere male, chissà, essersi liberati del possesso schiacciante della propria morte.

Ho provato imbarazzo a leggere e poi a scrivere di questo libro, perché questo è un libro che parla di uomini e di donne di Dio e io non so niente di Dio, e per un partito preso molti anni fa non ho simpatia per suore e monaci, per chiese e religioni. Ma so qualcosa dell’amore, e vale la pena saperne dell’altro.

Antonio Coda

*In copertina: la comunità dei monaci di Tibhirine, in Algeria. Sequestrati e uccisi nel 1996, sono stati beatificato come “martiri d’Algeria” l’8 dicembre del 2018

L'articolo “So che morirò, ma resto perché ti voglio bene”. Chi ha la forza di uccidere un consacrato? La storia dei 19 martiri d’Algeria (con un racconto di Dostoevskij nel sottosuolo) proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2RDqJ5Y

0 notes

Quote

Con tutti gli sforzi che si fanno per vivere! Alla fine ci sarà di sicuro una specie di rivelazione fondamentale. Sono scioccato dalla sproporzione fra la mia insignificanza e la vastità del mondo. Penso spesso che debba esserci qualcosa, nel mezzo, fra la mia banalità e l'universo!

Kamel Daoud, Il caso Meursault

0 notes

Quote

«Voglio sperare che tu abbia imparato a odiare. Altrimenti questa esperienza non sarà servita a niente. Ti ho rinchiuso qua dentro perché tu assaporassi l'odio e la voglia di praticarlo. Non ti ho umiliato tanto per fare. Non mi piace umiliare. Lo sono stato, e so cosa vuol dire. Le peggiori tragedie diventano possibili quando l'amor proprio viene deriso. Soprattutto quando ci si accorge che non si hanno i mezzi della propria dignità, che si è impotenti. Credo che la migliore scuola di odio si trovi in questo punto preciso. S'impara davvero a odiare nel momento in cui si prende coscienza della propria impotenza. È un momento tragico, il più atroce e abominevole di tutti.»

Mi scuote rabbiosamente per le spalle.

«Ho voluto che capissi perché abbiamo preso le armi, dottor Jaafari, perché dei bambini si gettano sui carri armati quasi fossero bomboniere, perché i nostri cimiteri traboccano, perché voglio morire con le armi in pugno... perché tua moglie è andata a farsi esplodere dentro un ristorante. Non c'è cataclisma peggiore dell'umiliazione. È una disgrazia incommensurabile, dottore. Ti toglie la voglia di vivere. Finché non hai reso l'anima a Dio, hai una sola idea per la testa: come morire degnamente dopo aver vissuto "disperato, cieco e nudo"?»

Yasmina Khadra (pseudonimo di Mohammed Moulessehoul), L'attentatrice (traduzione di Marco Bellini), Mondadori (collana Piccola Biblioteca Oscar), 2007; pp. 198-99.

[ Edizione originale: L'Attentat, Éditions Julliard, Paris, 2005 ]

#Yasmina Khadra#Khadra#Mohammed Moulessehoul#Moulessehoul#libri#L'attentatrice#Palestina#questione palestinese#Israele#Medio Oriente#letteratura contemporanea#letteratura del mondo arabo#letteratura algerina#leggere#anni '00#segregazionismo#apartheid#libertà#oppressione#letteratura degli anni '00#letteratura degli anni 2000#narrativa contemporanea#narrativa#letture#irredentismo#irredentismo palestinese#indipendenza#citazioni#citazioni letterarie#dignità

20 notes

·

View notes

Quote

Malika mi ha trascinato verso il divano e ci siamo seduti fianco a fianco con la massima naturalezza. Mi accarezzava delicatamente, ora la mano, ora i capelli, e continuava a guardarmi, silenziosa e sorridente. Anch'io le sorridevo, senza dire una parola, per niente imbarazzato dal silenzio. Stavo proprio bene in sua compagnia, mi sentivo come fuori dal tempo, leggero, senza forza di gravità, completamente in preda a quella sensazione strana, e altrettanto piacevole, che non avevo mai provato prima d'allora. Avevo l'impressione di essermi sdoppiato. Ero al contempo dentro la scena, accoccolato contro Malika, immerso in una felicità ovattata, e fuori dall'inquadratura, fuori dal mio corpo, a osservare il quadro formato da quell'uomo seduto sul divano che sorrideva beato a un'anziana signora in caffetano bianco, ancora bella, nonostante le rughe e le macchie sulle mani.

Samir Toumi, Lo specchio vuoto, (traduzione dal francese di Daniela De Lorenzo), Mesogea (collana La piccola), Messina, 2018; p. 81.

[ ed.ne originale: L’effacement, Éditions Barzakh, Alger, 2016 ]

#Samir Toumi#Toumi#Lo specchio vuoto#Daniela De Lorenzo#Messina#citazioni#citazioni letterarie#L’effacement#leggere#letture#letteratura#Algeria#nordafrica#letteratura contemporanea#narrativa#Maghreb#libri#letteratura algerina#letteratura Maghrebina in lingua francese#amore#amanti#letteratura Maghrebina

8 notes

·

View notes

Photo

“ Era mio padre che mi mancava o soltanto la sua invadente presenza quotidiana? In fondo lo conoscevo poco, perché non condividevo mai niente con lui, né conversazioni, né attività. Eppure, io ero 'pieno' di lui. Mio padre viveva in modo così intenso e rumoroso intorno a me da essere costantemente con me, se non proprio 'dentro di me'. Era come se, in tutti quegli anni, mi avesse ricoperto la pelle, penetrato il cervello, invaso persino lo stomaco. Poi, di punto in bianco, è uscito da me, o meglio, io mi sono svuotato di lui. Se ne è andato, lasciandomi da solo in una vita che ruotava tutta attorno a lui, a partire da lui. Se n'è andato e a me tocca vivere con un corpo e degli organi che devo fare funzionare da solo, senza di lui. Mentre mia madre sopravviveva come una statua, pietrificata su un divano, io seguivo il corso della mia vita come una marionetta disarticolata, senza desideri e, da un po' di tempo a questa parte, anche senza un riflesso. “

Samir Toumi, Lo specchio vuoto, (traduzione dal francese di Daniela De Lorenzo), Mesogea (collana La piccola), Messina, 2018; pp. 77-78.

[ ed.ne originale: L’effacement, Éditions Barzakh, Alger, 2016 ]

#Samir Toumi#Toumi#Lo specchio vuoto#Daniela De Lorenzo#letteratura#letture#leggere#L’effacement#citazioni letterarie#citazioni#narrativa#letteratura contemporanea#libri#letteratura Maghrebina in lingua francese#nordafrica#letteratura algerina#Maghreb#padri e figli#figli#paternità#famiglia#famiglie#psicologia#psicosi#nevrosi#malattia mentale#malattia#malattie mentali

6 notes

·

View notes

Quote

«E lei che tipo di bambino era?». Non capivo la domanda. «Com'era di carattere, cosa sognava, quali passioni aveva?». Ho fatto davvero fatica a rispondergli, non mi venivano le parole. Ero un tipo discreto, non mi piaceva mettermi in mostra. A scuola non avevo amici, preferivo stare solo. Quando a casa c'erano bambini della mia età, ci giocavo solo perché dovevo, senza provare nessun tipo di piacere a stare con loro. I miei ricordi d'infanzia stentavano a delinearsi, per quanto frugassi nella memoria mi era difficile rivedere il bambino che ero stato, non riuscivo in nessun modo a rammentare le sensazioni che provavo allora. Ero uno studente mediocre, tranquillo, e i ricordi di quel periodo rimanevano piuttosto vaghi.

Samir Toumi, Lo specchio vuoto, (traduzione dal francese di Daniela De Lorenzo), Mesogea (collana La piccola), Messina, 2018; p. 38.

[ ed.ne originale: L’effacement, Éditions Barzakh, Alger, 2016 ]

#Samir Toumi#Toumi#Lo specchio vuoto#Daniela De Lorenzo#Messina#letture#letteratura#leggere#L’effacement#citazioni letterarie#citazioni#Algeria#libri#narrativa#letteratura contemporanea#nordafrica#letteratura algerina#letteratura Maghrebina in lingua francese#letteratura Maghrebina#Maghreb#infanzia#bambini#ricordi#memorie

1 note

·

View note

Quote

«Non c'è felicità senza dignità, nessun sogno è possibile senza libertà... Il fatto di essere donna non esclude la militanza, non la dispensa. L'uomo ha inventato la guerra; la donna ha inventato la resistenza. Sihem era figlia di un popolo che resiste. Era nelle migliori condizioni per sapere quel che faceva... Voleva meritare di vivere, 'ammou', meritare il suo riflesso nello specchio, meritare di ridere a crepapelle, non solo di approfittare delle proprie opportunità. Anch'io posso buttarmi negli affari e arricchirmi più velocemente di Onassis. Ma come accettare di restare ciechi per essere felici, come voltare le spalle a sé stessi senza trovarsi di fronte alla propria negazione? Non si può innaffiare con una mano il fiore che si coglie con l'altra; non si restituisce la grazia alla rosa che si trapianta in un vaso, la si snatura; si crede di abbellire il salotto, in realtà non si fra che sfigurare il proprio giardino...»

Sbatto contro la chiarezza della sua logica come un moscerino contro la trasparenza di un vetro. Capisco benissimo il suo messaggio, ma è impossibile aderirvi. Cerco di comprendere il gesto di Sihem ma non gli trovo onestà né attenuanti. Più ci penso e meno l'accetto. Cosa le è successo?

Yasmina Khadra (pseudonimo di Mohammed Moulessehoul), L'attentatrice (traduzione di Marco Bellini), Mondadori (collana Piccola Biblioteca Oscar), 2007; p. 206.

[ Edizione originale: L'Attentat, Éditions Julliard, Paris, 2005 ]

#Yasmina Khadra#Khadra#Mohammed Moulessehoul#Moulessehoul#libri#L'attentatrice#Palestina#questione palestinese#Israele#Medio Oriente#letteratura contemporanea#letteratura del mondo arabo#letteratura algerina#libertà#oppressione#apartheid#segregazionismo#anni '00#leggere#letteratura degli anni '00#letteratura degli anni 2000#narrativa contemporanea#narrativa#letture#irredentismo#irredentismo palestinese#indipendenza#lotta per l'indipendenza#citazioni letterarie#citazioni

2 notes

·

View notes

Quote

Ci conoscevamo tutti fin dall'infanzia e, a parte me e Djaouida, gli altri vivevano all'estero da diversi anni. Tornavano periodicamente in patria per fare visita ai genitori e rivedere quei pochi amici d'infanzia che abitavano ancora qui. Il mio vicino di tavola, che risiedeva negli Stati Uniti, si interrogava sul perché i suoi genitori, pur possedendo un pied-à-terre a Parigi, si ostinassero a vivere ad Algeri. «Ce l'hanno nell'anima, il nazionalismo», sentenziava, e tutti pronti ad annuire col capo, come a voler riconoscere quella straordinaria abnegazione.

Da una cena all'altra si ritornava sempre sugli stessi argomenti. Prima ci si scambiava qualche notizia sulle conoscenze in comune, quasi tutte persone stabilitesi all'estero, e poi si passava, sospirando, alla disastrosa situazione in cui versava il nostro paese, ormai irriconoscibile, consegnato nelle mani di predatori che pensavano soltanto a riempirsi le tasche. «Povera Algeria, povero popolo» ripetevano in coro, scuotendo la testa con aria desolata. Lo stato di degrado della nazione dava luogo ad accese discussioni che spesso sfociavano in veri e propri battibecchi: ognuno leggeva i fatti in maniera diversa e proponeva soluzioni miracolose a suon di «bisognerebbe!» di «basterebbe fare così, o colà!» continuando col fatto che insomma, non si permetteva alle vere élite — loro stessi, nella fattispecie — di mettersi al timone del paese! Poi ricominciavano a tirare in ballo il 'regno della mediocrità' o addirittura la 'mediocrazia' scuotendo la testa come professoroni. Alla fin fine, a sentirli parlare, l'unica scelta possibile era lasciare l'Algeria per andare a vivere in paesi che definivano «normali», dove la loro competenza e il loro valore venivano riconosciuti. Paesi in cui potevano impartire un'istruzione decente ai propri figli e offrire loro un futuro radioso. Djaouida si adeguava a tutto quello che dicevano, assecondando il discorso con i suoi “eh? no?” e con risate fragorose. «Che meraviglia» ripeteva «passare un po' di tempo con gente 'normale'. Oggi come oggi, è così raro, eh? Finalmente siamo tra simili, ci capiamo, la pensiamo allo stesso modo, no?».

Samir Toumi, Lo specchio vuoto, (traduzione dal francese di Daniela De Lorenzo), Mesogea (collana La piccola), Messina, 2018; pp. 57-59.

[ ed.ne originale: L’effacement, Éditions Barzakh, Alger, 2016 ]

#Samir Toumi#Toumi#Lo specchio vuoto#Daniela De Lorenzo#Messina#citazioni letterarie#citazioni#L’effacement#leggere#letteratura#letture#libri#narrativa#letteratura contemporanea#Algeria#expat#emigrazioni#nordafrica#letteratura algerina#letteratura Maghrebina in lingua francese#Maghreb#esterofilia#nazionalimo#patriottismo

1 note

·

View note

Quote

Mio padre era un uomo molto mondano e avevamo sempre gente a casa. Gran parte degli invitati erano ex mujaheddin, forestieri di passaggio, 'amici dell'Algeria', intellettuali e personalità politiche di spicco. Gli argomenti di conversazione erano sempre gli stessi. Si raccontavano a lungo i ricordi di guerra ora dell'uno ora dell'altro, poi il discorso deviava puntualmente verso la situazione del paese. Anche se non capivo bene quello che si dicevano, riuscivo a intuire di cosa parlavano dal tono delle voci. Quando si trattava di gente caduta in disgrazia o di imminenti candidature all'interno del serraglio, la conversazione si faceva più ovattata, le parole venivano sussurrate e scelte con cura. Non indicavano in modo esplicito il diretto interessato, e nessun nome, nessun luogo, veniva mai menzionato. Parlavano del 'grande capo', del 'pezzo-grosso-col-chepì', del 'giovane arrampicatore' o della 'mangiatrice di uomini', tutto un universo di metafore e di codici che soltanto gli adepti potevano comprendere.

Samir Toumi, Lo specchio vuoto, (traduzione dal francese di Daniela De Lorenzo), Mesogea (collana La piccola), Messina, 2018; p. 34.

[ ed.ne originale: L’effacement, Éditions Barzakh, Alger, 2016 ]

#Samir Toumi#Toumi#Lo specchio vuoto#Daniela De Lorenzo#Messina#letture#letteratura#leggere#L’effacement#citazioni letterarie#citazioni#Algeria#Storia dell'Algeria#letteratura contemporanea#libri#narrativa#letteratura Maghrebina in lingua francese#nordafrica#letteratura algerina#letteratura algerina contemporanea#Maghreb#letteratura franco-algerina#ricordi#letteratura del Maghreb#letteratura maghrebina

0 notes