#Alexander Krützfeldt

Text

September 2023

Das teuerste und beste Nichts der Welt

Mehrere Dinge haben sich bewahrheitet: Ich habe mir das Remarkable 2 bestellt, ein dünnes, 700 Euro teures Nichts, das einem Tablet ähnelt, nur ohne die Vorteile eines Tablets.

Es kann praktisch nicht ins Internet gehen, außer zur Synchronisierung, es hat keine Apps und keine Ablenkung. Es ist das vielleicht beste Nichts, was ich je besessen habe. Dies wird ein euphorischer Text, das merke ich jetzt schon. Allein der Umstand, dass ich ihn auf dem Remarkable schreibe.

Ich weiß nicht, ob ich ADHS habe. In meiner Jugend gab es diese Diagnose, aber meine Mutter war strikt gegen Ritalin. Mehr kann ich nicht dazu sagen, außer, dass schon das schnarrende Hupen von Lieferwägen auf der Straße unter mir ausreicht, um mich für 30 Minuten aus der Konzentration zu reißen. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, Texte am Schreibtisch zu schreiben. Noch schlimmer: Texte, wenn geschrieben, auch noch korrigieren.

Mit dem Remarkable habe ich einen 10.000 Zeichen Text für Die Zeit an einem Vormittag geschrieben. Ich saß im Bett, das Papiertablet in der Hand, und war wie im Rausch. Ich tippe das mit der Tastatur aufgestellt, ähnlich wie bei einem Surface, die Handschreibe-Erkennungsfunktion benutze ich – wider Erwarten – fast überhaupt nicht. Als Notizbuch ist es umständlich, und für den Gebrauch am Sandkasten auf der Parkbank eigentlich auch zu teuer.

Aber zurück zu dem Text: Anschließend habe ich ihn, weil das Display die Augen viel weniger müde macht, auch noch korrigiert! Mit der Hand – mit dem Stift! Mit Korrekturzeichen, weil ich so unter dem Eindruck stand, dass alles mit diesem Remarkable Spaß machen würde.

Für professionelle Schreiber_innen mit ADHS-Verdacht ist es ein Game-Changer. Meinen Laptop habe ich in den zweieinhalb Wochen seit seiner Ankunft fast überhaupt nicht mehr benutzt. Nur für E-Mails. Die kann das Remarkable nicht. Aber das macht nichts. In diesem Fall ist weniger wesentlich mehr.

(Alexander Krützfeldt)

13 notes

·

View notes

Link

0 notes

Note

Why are you curious about Till donating to a charity?

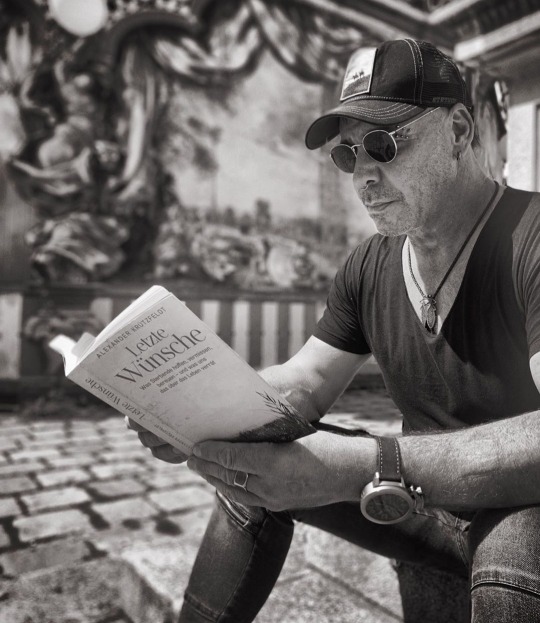

Im curious as to whether there's a reason he's specifically supporting a last wishes fulfillment kind of charity and reading books about terminal illness/death (last year he in a few photos was reading Letzte Wünsche by Alexander Krützfeldt which is about the same kind of thing).

10 notes

·

View notes

Link

0 notes

Text

August 2023

Ein 700 Euro teures Nichts

Ich habe mir ein Remarkable 2 bestellt. Ein Remarkable 2 ist ein sehr dünnes Tablet, nur ohne Farbe, mehr ein eBook-Reader, mit E-Ink-Display, ohne Apps, das Internet ist nur für das Synchronisieren der Daten zuständig. Es kann sehr wenig. Es ist praktisch ein knapp 700 Euro teures Nichts, und damit das teuerste Nichts, was ich bisher erstanden habe.

Ich möchte damit gerne meine Texte schreiben, ablenkungsfrei. Wegen meiner Tendenz zu ADHS und ah, was weiß Wikipedia eigentlich über den Ruf der Amsel. Können Amseln denken? Lieben? Oh. Ehegattensplitting. Die nächsten Tage wird es ankommen und dann, wie man so schön sagt, halte ich euch auf dem Laufenden. Wenn es denn läuft. Es wird sicher in fancy Kartons kommen und per Express, weil teure Nichtse immer teuer aussehende Kartons brauchen. Wir werden sehen.

(Alexander Krützfeldt)

12 notes

·

View notes

Text

Juli 2023

Ich liebe meinen Roborock!

Könnte sein, dass ein Putzroboter gerade meine Liebe rettet. Vielleicht auch eine andere Freundschaft gefährdet, das weiß ich noch nicht so genau, weil Kathrin schon meinte, sie sehe mich jetzt anders, seit sie wisse, dass ich einen High-End-1500-Euro-Saug-und-Wischroboter besitze. Aber wenn er meine Liebe rettet, hätte sich die Investition doch gelohnt?

Seit acht Wochen (mit-)besitze ich praktisch Welpen. Meine Freundin hat sie mitgebracht, die ich kurz vorher kennengelernt hatte. Es sind Papillons. Das sind Hunde, etwa so groß wie Chihuahuas, mit Segelohren. Die sehen aus wie die Gremlins. Wir haben sie – ich sage mal: accidentally – in meiner Wohnung bekommen, weil wir dachten, wir hätten noch ein paar Tage Zeit. Danach dürfen so Frischgeschlüpfte nicht transportiert werden, und meine Kinder lieben sie auch, also sitzen wir hier praktisch zusammen fest. Ich bin, vorsichtig gesagt: kein Freund von Haustieren. Die Welpen sind jetzt jedenfalls hier, eigentlich ja die Welpen meiner Freundin, und ich kann nichts machen.

Wäre da nicht der S7 Roborock Ultra. Er ist etwa so groß wie das Muttertier, weiß, und verfügt über eine sich selbst reinigende Station. Das heißt, er putzt sich selbst ab, befüllt sich mit neuem Wischwasser und reinigte und trocknet eigenständig den Mop. Er ist also praktisch das Gegenteil von den Tieren: zuverlässig, sauber und man kann ihm vertrauen, wenn man die Wohnung verlässt. Die Welpen hingegen machen überall hin, kauen an der Tapete und die Mutter zwinkert immer so hektisch mit den Augen und leckt sich das Maul, dass ich immer, wenn ich zurückkomme, erstmal nachsehen muss, ob sie ihre Kinder gefressen hat.

Meine Freundin liebt ihre Tiere, und ich liebe meine Freundin. Ich bin sehr froh, dass ich Roborock S7 Ultradings habe. Während ich Haustiere nie wollte, hätte ich mir den Ultradings früher angeschafft. Er macht mein Leben (und das Zusammenleben in der Wohnung) jedenfalls gerade ein gutes Stück erträglicher.

Zum Beispiel kann Roborock wischen und saugen gleichzeitig. Und dabei macht er so einen Lärm, dass die Hunde sich ängstlich an die Wand drücken, und ich erkläre auch meinen Kindern, dass Roborock alles Lego wegsaugt und so eine Funktion hat, dass er auch Kinder ansaugt und sie hinter sich herschleift, die beispielsweise ihr Zimmer nicht aufräumen. Das klappt in der Praxis nicht immer, aber erstaunlicherweise oft. Mein Dreijähriger möchte verhindern, dass Roborock nachts in sein Bett kommt, aber ich erkläre ihm natürlich, dass sich das Ultradings eingestellterweise nur zu den Kernarbeitszeiten auflädt und nachts nicht, um Strom zu sparen. Ich weiß nicht, ob mein Sohn das versteht, aber ich habe mein Möglichstes getan.

Die Welpen hingegen verstehen von all dem nichts und konkurrieren mit ihm um den Fressnapf, in der Angst, er würde ihnen das Futter streitig machen. Ich lasse sie aktiv in dem Glauben. Wenn man den Roborock nach dem Wischen ausleert, also den Behälter mit Dreckwasser, merkt man erst, wie man so schön sagt, was da überall für eine Scheiße rauskommt. Also: tatsächlich. Das Wasser ist so übelst dunkel und alle feinen, weißen Haare verkleben die Bürste, dass ich schon überlegt hab, den Roborock auch mit ins Bett zu nehmen, damit er die Laken absaugt. Das möchte meine Freundin aber nicht und sagt, da müsse ich mich dann schon entscheiden. Ich habe meine Entscheidung jedenfalls getroffen: nie mehr ohne den Roborock. Er ist so ein guter, zuverlässiger Helfer. Manchmal spreche ich mit ihm, während ich Texte schreibe und er leise, denn man kann ihn natürlich auch leise stellen, unter dem Tisch wischt. Dann lobe ich ihn und sage, dass ich bald eine neue Bürste spendiere. Ich würde mir wünschen, ich könnte Lieder aufspielen, das wäre noch schön. Aber da bin ich ehrlich: Ich bin wirklich rundum zufrieden. Manchmal streichel ich ihm im Vorbeigehen das Gehäuse und sage dann „Fein gemacht“. Ich glaube, ich könnte mir Haustiere doch ganz gut vorstellen. Wenn sie wären wie der Roborock. Sauber, zuverlässig und mit geringen Tierarztkosten. Ich wünschte, ich könnte ihn decken lassen. Dann hätten wir bald vier und ich keine Probleme mehr. Wohin dann nur mit den Welpen, das müsste ich sehen. Meine Freundin jedenfalls sagt, das wäre okay. In der Liebe müsse man Kompromisse machen. Und dann streichelt sie ihre Welpen und ich kraule den Roborock und finde das auch.

(Alexander Krützfeldt)

9 notes

·

View notes

Text

September 2022

Ich bin der Selfieman

Ich habe zum ersten Mal ein Selfielicht ausprobiert. Ich war natürlich angemessen skeptisch, als ich alles auf dem Stativ zurecht ruckelte und versuchte, mein Handy einzuspannen, wobei ich mich schlimm klemmte.

Allerdings hatte ich wirklich keine Alternative. In meiner 2K-Video-Call-Kamera sah ich immer aus wie ein Mensch, der direkt vor der Videokonferenz die Nachricht eines schweren Schicksalsschlags übermittelt bekommen hat. Der Hintergrund, ich arbeite in unserer Abstellkammer, weil mehr Zimmer gibt es halt nicht, tat sein übriges. Im Prinzip reagierten Leute im Call darauf, mir zu sagen, sie würden mich adoptieren, oder ob bei mir wirklich alles in Ordnung sei. Wegen der schweren Schatten unter meinen Augen sagten manche auch: „Guten Morgen. Auch mal aufgestanden oder was!“

Ich beschloss, mir das nicht länger bieten zu lassen. Mir ging es eigentlich sehr gut, außerdem ging ich regelmäßig ins Sportstudio, also nichts mit schlechter körperlicher Verfasstheit. So war es nämlich. Ganz genau andersherum.

Das Selfielicht lieh ich mir zunächst. Die Dinger sind nicht sehr teuer, aber zum Erfahrung machen reichte es. Obendrein hatte ich noch zwei Tischstative, weil ich mir ein hypergutes, sündhaft teures Podcastmikrofon angeschafft hatte. Ich beschloss, es endlich mal auszupacken und anzukabeln.

Als alles fertig war, steckte ich das Licht per USB-C in mein Handy, so dass ich auch keine Webcam mehr brauchte, die doof auf meinem Bildschirm sitzt. Das hätte ich natürlich auch früher schon machen können, anstatt mich über die schlechte Webcam zu ärgern, aber mir ging erst in diesem Moment auf, dass ich mir das ganze Gerödel sparen könnte.

Man kann so die Helligkeit regeln und den Farbton, und all das stellte ich ein. Als das Licht richtig justiert und angestellt war, bekam ich sofort das Gefühl, etwas verkaufen zu müssen. Ich sah mich auf dem Testbild und fand mich das erste Mal seit Jahren schön. Ausgesprochen schön. Natürlich war auch der entsprechende Handyfilter sicher aktiv, meine Haut sieht nämlich von Natur aus gar nicht so aus.

Das war mir total egal, ich fühlte mich ruhig und ausgeschlafen und top vorbereitet, und mein Selbstbewusstsein war schon vor dem Call weit höher als sonst. In mir keimte die Erwartung auf, dass ich gleich etwas sehr Gutes sagen werde. Vermutlich mehrfach.

Alle Gesichter erschienen nacheinander und lobten mein Äußeres. Einmal wurde die Beleuchtung gelobt. Als ich dann sprach, sagten alle, sie hätten das Gefühl, ich würde direkt neben ihnen sitzen; ob ich immer schon so eine sanfte, perfekt austarierte Vorlesestimme hatte. Ich sagte: „Ja, aber ich hatte ein sehr schlechtes Mikro.“

Als das Meeting nach einer Stunde vorbei war, hatte ich gute Sachen gesagt. Denke ich mal. Alle waren zufrieden und gelöst und sagten, sie würden sich auf nächste Woche freuen. Ich möchte das keineswegs allein mir zuschreiben, aber ein bisschen eben schon.

Ich blickte in mein Selfie, als alle längst offline waren, und dachte: Du machst Menschen in deiner Gegenwart zufrieden. Vielleicht solltest du professionell Ratschläge erteilen, oder über Vermögensaufbau sprechen. Oder auch nicht.

Am nächsten Tag kaufte ich ein teures Selfielicht, das jetzt immer noch im Karton steht, aber das wird. Jeden Menschen, der kein Selfielicht hat, kann ich nur bedauern. Ich bin der Selfieman. Und ja, ich weiß. Ich sehe verdammt gut aus heute Morgen.

(Alexander Krützfeldt)

6 notes

·

View notes

Text

6. April 2023

Die Metamorphosen der Nachricht

Ich stelle Alexander Krützfeldt bei WhatsApp eine Frage. Die Antwort möchte ich für einen zu schreibenden Text verwenden, als Zitat oder als Hintergrundinformation.

Er beantwortet meine Frage mit drei Sprachnachrichten. Ich finde Sprachnachrichten nicht so praktisch, bekomme aber auch fast keine, eigentlich nur von Alexander Krützfeldt, und da habe ich mich dran gewöhnt. In diesem Fall will ich ja auch was von ihm wissen, da finde ich es angemessen, dass er den Weg wählt, der für ihn am bequemsten ist und nicht für mich.

Ich höre die ersten Sekunden an und finde alles so interessant, dass ich schon anfangen will, mitzuschreiben. Dann fällt mir ein, dass ich das ja jetzt nicht mehr machen muss. Ich lade alle drei Sprachnachrichten herunter (bei WhatsApp geht das, anders als im Facebook Messenger) und dann bei Amberscript hoch. Amberscript ist ein kostenpflichtiges Transkriptionstool, das ich in den letzten Jahren öfter für Techniktagebuchbeiträge verwendet habe.

Ein paar Minuten später ist meine Transkription der Sprachnachrichten fertig. Ich höre sie mir einmal im Amberscript-Editor an und überarbeite dabei ein paar Stellen, die das Tool falsch verstanden hat. Viele sind es nicht, es weiß nicht, was eine Casio-Uhr ist und weigert sich, einzusehen, dass Seehofer mit Vornamen Horst heißt. Sonst ist alles fast perfekt.

Ich kopiere die transkribierten Sprachnachrichten zurück nach WhatsApp, falls Alexander noch was ergänzen möchte. Der Vorgang fühlt sich ein bisschen skurril an, insgesamt bin ich aber zufrieden mit dem aktuellen Zustand.

(Kathrin Passig)

7 notes

·

View notes

Text

6. April 2023

Der Zyberlihoger überfordert die Transkriptionssoftware

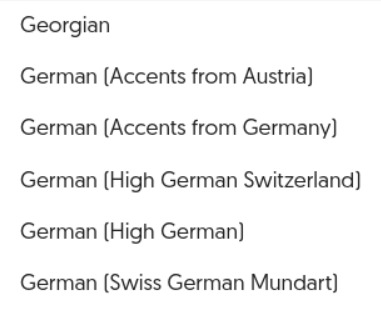

Als ich die WhatsApp-Sprachnachrichten von Alexander Krützfeldt transkribieren will, sehe ich, dass Amberscript neue Sprachoptionen bekommen hat:

Das hätte mir viel Arbeit gespart, denke ich, wenn der Fortschritt etwas schneller gewesen wäre, denn 2014 und 2015 habe ich viele Gespräche mit Schweizer*innen von Hand transkribiert. Das war einerseits mühsam, weil ich Schweizerdeutsch zwar besser verstehe, als Franziska Nyffenegger immer behauptet, aber auch nicht alles. Andererseits war es nicht mehr Arbeit als deutsche Transkription, weil, es tut mir leid, wenn ich an dieser Stelle Schweiz-Klischees bestätigen muss, viele Interviewte so angenehm langsam redeten, dass ich alles im selben Tempo abschreiben konnte, ohne in der Aufnahme zurückzuspringen.

Ich teste “Swiss German Mundart” mit Franziskas Hilfe. In ihrer ersten Sprachnachricht sagt sie ein paar Sätze auf Berndeutsch. Hier sind sie von mir transkribiert und in die hochdeutsche Form gebracht, weil Transkriptionssoftware ja auch nicht aufschreibt, was eigentlich gesagt wird. (Das würde ungefähr so aussehen: “Das ware jetz uf jede Fau aues Wörtli gsi, wo sie eigetlich müesst chönne versta.”) Der Schweizer Satzbau ist originalbelassen, denn auch dafür ist Transkriptionssoftware nicht zuständig. Ungefähr das hier würde ich also erwarten, wenn die Erkennung von “Swiss German Mundart” funktionieren würde:

“Ja hoi Kathrin, ich kann dir natürlich auch auf dem Kanal etwas draufschwätzen, ich hoffe, du bekommst das. Und jetzt hab ich den Faden verloren und weiß wäger meini* gar nicht, was ich dir soll sagen, damit's möglichst berndeutsch ist und damit deine Maschine das möglichst gar nicht kann transkribieren. Das wären jetzt auf jeden Fall alles Wörter gewesen, wo sie eigentlich müsste können verstehen. Jetzt hoff ich, dass es geklappt hat, du kannst das herunterladen und vertexten. Gut. Tschüs!”

* An dieser Stelle musste ich bei Franziska nachfragen. “Hochdeutsch in etwa: und jetzt weiss ich bei Gott nicht mehr, was ich dir sagen wollte. Wobei ‘bei Gott’ eigentlich wäre ‘bygoscht’. Kann ‘wäger meini’ nicht übersetzen grad. Wörterbuch sagt: wahrlich, gewiss.”

Aber Amberscript ist überfordert. Es lässt mehr als die Hälfte einfach weg und erfindet den Rest:

“Ja, ich hatte natürlich, dann ist schwarz. Ich hoffe, du uns das und jetzt verloren und weiß, was ich sage, damit möglichst bereich und damit man das möglichst transkribiere. Das war eigentlich erst das, das das versteht.“

Ich bekomme noch eine zweite Nachricht, in der Franziska Text von Jeremias Gotthelf vorliest. Die Amberscript-Version ist diesmal etwas besser als beim ersten Versuch, aber immer noch weit entfernt von ihren Fähigkeiten im Hochdeutschen. Meine manuellen Ergänzungen und Korrekturen des automatischen Ergebnisses sind fett markiert:

“Also Kathrin, hallo hallo. Ich tu dir jetzt etwas vorlesen, aus 'Anne Bäbi Jowäger' von Jeremias Gotthelf. Der erste Teil ist in 'High German Switzerland', und dann siehst du ja, wie's weitergeht. – So in halb trübem Wetter marschierte Jakobli fort, ordnete achtete sich der Landschaft nicht viel, wie der Lern Lewat errann, und was für Äpfel die Bäume hatten und die Hühner akkurat gleiche Schnebel Schnäbel wie bei ihnen, das sah er alles nicht. Aber hier und da versuchte er, ob einer Deutsch könnte könne, und fragte nach dem Ziel Zyberlihoger. Wenn ihnen ihn darauf die Leute wunderlich ansahen, so war der ward er rot, und wenn sie ihn fragen, was der ‘was wotsch dert?’, so sagte er, aparti nicht fehl viel, ich soll neue Verrichte her, ih soll neuis dert verrichte. ‘He nu, su schafft schaff de wohl,’ antworteten sie und zogen für Bass fürbass. Endlich hatte er vernommen, dass er nicht mehr als eine Stunde von seinem Ziele sei, kam so eben an einem internen Pintenschenk vorbei, fühlte Hunger und Durst, nahm sein Herz in beide Hände und trau trat zum ersten Mal in seinem Leben alleine in ein Wirtshaus. Dere Bursche, denen das im 19. Jahr begegnet, werden d’s Land auf und d’s Land ab und nicht vieles ein viele sein, nicht einmal machen manches Meitschi. Aber am Morgen hatte er wenig gegessen, und so hungrig an ein fremdes Ohr Ort zu kommen, das wusste er, schicke sich nicht, und Sammy Sami hatte ihm auch gesagt, wenn einer gegessen und getrunken hätte, so hätte er viel mehr Kuraschi. – Okay, jetzt bin ich gespannt, ob deine Maschine da irgendetwas versteht, und dann kannst du das subito fürs Techniktagebuch weiterverbrutzeln. Freue mich schon, das zu lesen. Tschüs!”

Das ist ungefähr der Stand von hochdeutscher Transkription im Jahr 2017. Es dauert also wohl noch mal ein paar Jahre, bis Amberscript seine Schweizversprechen wirklich einlösen kann.

(Kathrin Passig, Franziska Nyffenegger)

4 notes

·

View notes

Text

April 2022

Unfreiwillige Nachtfahrt, mit dem Motorrad, ohne Navi

Ich wollte also nach Soltau. Das kündigte sich Mittwochmorgen an, als ein Freund mir erzählte, er sei zufällig gerade in Soltau, was nicht so weit ist wie Berlin, und ich dachte: Fahr doch einfach hin. Es ist für jede Freundschaft, die man länger führen will, doch unerlässlich, wenn man sich mal persönlich gesehen hat. Was bisher nicht der Fall war (Corona).

Bis Soltau sind es nur 50 Kilometer. Es geht überwiegend durch den Wald und über Straßen, die ich nie zuvor gefahren bin, in Richtungen, in denen ich nie vorher gewesen bin, und ich fahre schon unsicher, wenn ich den Weg im Schlaf kenne. Statt jetzt aber das Auto zu nehmen, weil es ja abends auch dämmern könnte, kam ich auf eine wunderbare Idee: Warum nicht mit dem Motorrad fahren?

Jetzt, wo ich das aufschreibe, leuchtet es mir auch nicht mehr ein. Es wäre mindestens die sichere Variante gewesen, warm noch dazu. Außerdem hatte ich eine derart lange Fahrt nie gemacht, besitze kein Navi fürs Motorrad, und eine Halterung fürs Handy habe ich am Motorrad auch nicht. Es rüttelt sehr stark, ich hätte Angst, mein Handy dabei zu verlieren.

Gegen späten Nachmittag setze ich mich also auf das Bike, startete den Motor, schob mein Sonnenvisier herunter und machte mich bereit für eine Fahrt ins Ungewisse (Soltau). Den Weg hatte ich mir vorher über Google Maps angesehen. Zwar war ich recht sicher, dass ich ihn sofort wieder vergessen würde, aber neulich hatte Kathrin über die Frage geschrieben, ob man wirklich sämtliche Orientierungskenntnisse einbüßt, wenn man für alle Wege ein Navi nutzt, so wie ich. Und ich würde diese Frage zwar mit Ja beantworten, war aber bereit, dachte ich, während ich den Motorradständer wegklappte, sie einem Praxistest zu unterziehen.

Die Hinfahrt war blendend. Ich knatterte über die Felder und verfuhr mich mehrfach. Einige Male musste ich auf mein Handy schauen, wenn die Wegschilder nichts hergaben, aber ich beschränkte mich auf die Himmelsrichtungen. Unterwegs waren Wälder und an den Seiten aufgeschichtete Baumstämme, und Häuser, die aussahen, als wuchsen Kannibalen darin, im violetten Licht einer Pilzaufzuchtslampe.

Im Prinzip waren alle Dörfer um Soltau herum ausgeschildert, nur Soltau nicht. Als Soltau unmittelbar bevorstand, wies nur ein derart kleines Schild darauf hin, dass daneben eigentlich auch gleich eines gehörte für einen Unfallschwerpunkt. Soltau begrüßte mich wie Diepholz. Menschenleer und am Ende. Die Fußgängerzone sah aus, als hätte das Architekturbüro, das Fußgängerzonen plant, eine einfache, eine mittlere und eine Premium-Ausführung anzubieten gehabt – und Soltau hätte auch bei der ersten Variante noch Details eingespart. Ich parkte das Motorrad vor einer Pizzeria, die „Pizza Garten“ hieß, aber keinen Garten hatte, und klappte den Ständer auf.

Der Abend war schön. Ich aß eine Pizza Mafia mit scharfen Peperoni. Wir quatschten, über die Welt, die prekäre Arbeit von Journalist*innen, und die Fußgängerzone um uns herum leerte sich weiter, je dunkler es wurde, bis sie schließlich aussah, als hätte hier nie irgendein Leben existiert. Der Chef des Ladens kam an unseren Tisch. Er schlug die Hände zusammen und sagte, er müsse nun Feierabend machen. Wir zeigten Verständnis und gaben Trinkgeld.

„Und du musst echt noch eine Stunde zurück, durch die Dunkelheit?“, fragte Dirk und ich nickte. „Eher anderthalb Stunden, schätze ich.“

Wir verabschiedeten uns knapp und es war einer dieser Abende, wo deine Gesellschaft sagt, dass du bitte schreiben sollst, wenn du gut angekommen bist. Ganz so, als hielte sie das nicht für möglich.

Ich fuhr über die menschenleeren Straßen und das Licht der Straßenlaternen sickerte über meinen Benzintank wie Quecksilber. Die erste Abbiegung nahm ich falsch, und die zweite. Verden war nicht ausgeschildert, nur Bad Fallingbostel. Ich beschloss, einfach mal nach Fallingbostel zu fahren, zur Not müsste ich mir halt ein Hotelzimmer nehmen.

Als ich aus der Stadt raus war, erfasste mich die Dunkelheit mit festem Griff. Ich sah buchstäblich die Hand vor Augen nicht, und auch das Motorradlicht reichte nicht weit. Alle zwei bis fünf Kilometer musste ich in irgendeinem Wald anhalten und auf meinem Handy den Weg suchen.

Als ich zu Hause ins Bett steigen wollte, weil mir so kalt war wie selbst nach dem Eistauchen nicht, saß eine fette Winkelspinne über meinem Bett. Ich nahm mein Bettzeug und legte mich im Wohnzimmer auf das Sofa.

(Alexander Krützfeldt)

10 notes

·

View notes

Text

Januar 2022

Es ist wirklich sehr kompliziert

Mein Stiefvater, der nicht mein Stiefvater ist, weil er sagt, dass mich das zu einem Erbe berechtige, hat sich an der Uni eingeschrieben. Das ist nicht verwunderlich, er ist ja de facto im Ruhestand, und Architektur hat ihn schon immer interessiert.

Seit Corona ist, finden die Veranstaltungen nicht mehr im Hörsaal statt, sondern auf der Couch, was auch super ist, weil er eine extrem hochwertige Couch hat. Weil er zudem ein exzellenter Gastgeber ist, hat er neulich zwei Kommiliton:innen eingeladen, zum Zoom-Meeting. Zu dritt saßen da etwa 200 Lebensjahre.

Da mein Stiefvater, der nicht mein Stiefvater ist, ein stolzer Mann ist, der es überhaupt nicht erträgt, wenn er etwas nicht kann, sagte er sinngemäß, als meine Mutter ihm ihr iPad an den Fernseher anschloss, er habe alles verstanden, sie könne beruhigt gehen. Dann schaltete er den Fernseher ein.

Eine halbe Stunde später etwa, wir stehen gerade in der Stadt, geht mein Telefon. Sei ihm alles recht unangenehm, sagt mein Nicht-Stiefvater, aber der Fernseher sei ausgegangen. Das iPad überdies auch. Eigentlich sei alles ausgegangen, er sei schon froh, dass das Licht noch gehe.

Da sein Besuch schon da sei, und er wolle nicht unbedingt meine Mutter belästigen, ihm sei es möglicherweise ein bisschen unangenehm, wollte er sich nur erkundigen, ob ich schnell kommen könne. Jemand müsse sein Gesicht in das iPad reinhalten.

Um alles nicht umfangreicher zu gestalten, denn eine Erklärung über die Face-ID wäre nun zu umständlich geworden, sagte ich zu und stieg in mein Auto. Wobei ich vorher meine Mutter nach ihrem Kennwort fragen musste, die aber a) eh alles mitgekriegt hatte und b) natürlich weiß, wenn er so anruft, stimmt irgendwas nicht. Sie ist klug genug, sich da nicht einzumischen.

Während ich mir ihr Kennwort immer wieder laut vorsagte, sprang ich die Treppen hoch. Es ist eigentlich nur ihr Geburtstag, aber den vergesse ich ständig. Das Haus hat drei Stockwerke, pro Treppe nie mehr als sieben Stufen, weil es ein ehemaliges Freimaurer-Haus ist, es erinnert an diese Playmobil-Villen, und als ich dort ankam, saßen die drei auf dem roten Sofa, die Hände in den Schößen.

Der Fernseher lief, ein alter Mann bewegte seine Lippen. Im Hintergrund ein einschüchterndes Bücherregal. Instinktiv wollte ich grüßen, aber ich erinnerte mich, dass mein Nicht-Stiefvater auf die Kamera verzichten wollte. Die Kommilitonin meines Nicht-Stiefvaters tippte auf ihrem Handy und meinte, sie bekomme das ebenfalls nicht hin, was sie gerade wirklich frustriere. Schön sei das nicht, so mit dem Altwerden.

Ich versprach zu helfen, und ich war mir meiner Möglichkeiten dazu zunächst auch relativ sicher.

Während die drei da saßen und auf dem Sofa warteten, und vermutlich, weil sie nichts machen konnten, ermunterten sie mich. Wie toll es sei, Stiefkinder haben. Woraufhin mein Stiefvater sagte, rechtlich gesehen sei ich keineswegs sein Stiefkind, dazu hätte ich in seinem Haus wohnen müssen.

Ich überprüfte den Signaleingang, den Kanal, die App, die Lautstärke am iPad sowie alle relevanten Kabel, aber alles blieb weiterhin stumm. Auch die Ermutigungen wurden langsam weniger. Mein Nicht-Stiefvater schaute betreten auf seine Uhr und sagte die Zeit an, und wie lange die Veranstaltung jetzt schon liefe.

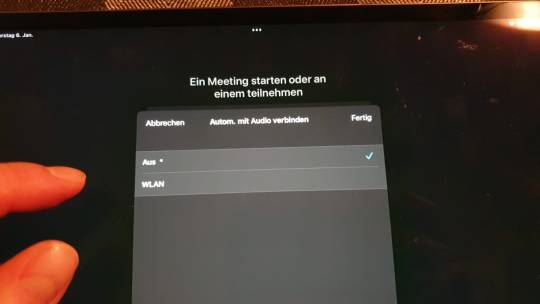

Kurz bevor ich dachte, dass ich beichten müsste, dass ich leider wirklich vollkommen keine Ahnung habe, fiel mir – mehr durch Zufall – eine wirklich klitzekleine Markierung bei Zoom auf.

Also hier war das. Ich schwöre, da stand auch Kabel. Als es ein aktives Meeting gab, das ich jetzt hier leider nicht habe, war das oben rechts in der Ecke angezeigt. Entweder als Button oder als angezeigtes Optionsmenü.

Als ich drauf klickte, fragte mich ein Fenster, ob das Audiosignal weiterhin per WLAN oder per Kabel übertragen wolle. Ich klickte auf Kabel.

Sofort sprang der Ton an und ein älterer Mann meldete sich mit einer Neuigkeit über Barockkirchen, die ich nicht wusste, die mir aber vor Schreck sofort wieder entfallen ist. Als ich ging, klopfte mir mein zufriedener Nicht-Stiefvater auf die Schulter. Auch die anderen beiden wirkten froh.

Das sei schon toll, diese jungen Leut’.

Mit den besten Wünschen ausgestattet, verließ ich den Raum. Als ich mich nochmals umdrehte und meinte, das sei wirklich sehr kompliziert gewesen, ich müsste beichten, dass ich es selbst auch nicht gefunden hätte, wirken alle drei noch ein bisschen zufriedener – allen voran mein Nicht-Stiefvater.

(Alexander Krützfeldt)

15 notes

·

View notes

Text

Anfang 2022

Ich habe jetzt (k)eine Gigabit-Leitung

Es gibt so Momente, in denen denke ich schon, wie hast du das jetzt wieder geschafft. Seit zwei Monaten bin ich im Besitz einer Gigabit-Leitung, „Superschnelles Business-Internet für Sie und Ihre zahlreichen Mitarbeiter*innen“, und das kam so.

Vor einigen Wochen stand ich vor einem roten Laden, da mein Internet ausgefallen war. Es war nicht irgendwie ausgefallen, so wie das von Zeit zu Zeit passiert. Es lag eine äußerst mysteriöse Störung vor, über die in einschlägigen Foren hinter vorgehaltener Hand geraunt wurde, niemand dürfe sie laut aussprechen, sonst ereile sie einen ebenfalls mit langen Schritten durch die Leitung. Sämtliche Menschen, die ich kenne, die technisch versiert sind, schüttelten den Kopf. Eine solche Störung sei nur aufwändig zu beheben, das würde kaum ein Provider machen. Ich sollte es gleich mit neuem Internet versuchen, vielleicht wäre die Motivation beim Anbieter höher, wenn ich gleich ein Upgrade beauftrage.

Was ich also vorhatte. Ich stand, wie gesagt, vor dem roten Laden und spielte nervös an der Kordel meines Kapuzenpullovers, weil ja mittlerweile hinlänglich bekannt ist, was passiert, wenn man in diese roten Läden geht: Man hat hinterher eindeutig mehr Probleme als vorher. Ich dachte, dieses Mal wird es anders. Der Mann ließ mich eine Stunde warten. Vorher fertigte er unverschämt eine Frau ab. Als ich an der Reihe war, legte er mir einen Prospekt mit Angeboten vor, als habe er nicht vor, persönlich mit mir zu sprechen. Ich studierte die Preise für 50 MBit, 100, 250. Da nur Kabel an unserem Haus anliegt, waren alle Glasfaserangebote für mich irrelevant. Eigentlich hatte ich Geschwindigkeiten jenseits der 200 MBit sowieso ausgeschlossen.

Nun, sagte der Mann, es gebe gerade eine Aktion für Business-Internet. Eigene Hotline. Könne man auch für Privathaushalte machen. Er holte einen weiteren roten Prospekt, den er mir vorlegte, und darin stand: „Freue Dich auf richtig viel Bandbreite und eine stabile Internet-Verbindung für kleine und große Haushalte“. Das fand ich gut, da der rote Laden jetzt nicht direkt für stabiles Internet bekannt ist, also dachte ich, vielleicht sollte man das machen. Ich denke leider viel häufiger vielleicht sollte man das machen als vielleicht sollte man das einfach nicht machen. Was mein Problem ist. Ich sagte jedenfalls dem Mann, dass man das vielleicht machen sollte. Das fand der Mann auch. Er lachte, rieb sich die Hände und verschwand kommentarlos im Hinterzimmer. Er kam zurück, legte mir neue Unterlagen hin und einen Stift. Die ersten sechs Monate seien gratis, sagte der Mann, und dann sagte er noch was wie „Streaming“, er selber spiele viel „Call of Duty“ und „Fortnite“ – und überhaupt: Bestes Entertainment! Dann schob er mich aus dem Geschäft und erklärte einem anderen Kunden hinter mir, warum er kein iPhone haben könne.

Ich war glücklich. Zuhause sagte ich meiner Frau, die beim Fernsehen arbeitet und das Internet wirklich braucht, dass ich unser familiäres Problem gelöst habe. Ich zeigte ihr stolz die Unterlagen. Da sie wesentlich mehr verdient als ich, gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sich irgendwie nützlich zu machen. Sie sagte: „Ok.“ Ich packte alles aus und rief den Mann an. Ja, richtig, der Router komme erst mit der Post, sagte der Mann. Der alte könne das leider nicht. Soweit erst mal kein Internet. Täte ihm leid, hätte er vergessen in der Eile. Ich probierte den alten, und der hatte plötzlich wieder Netz. Nach zwei Tagen kam der Router mit der Aufforderung, den alten umgehend zurückzuschicken. Ich packte alles aus, schloss ihn an – ging.

Ich machte einen Speedtest. Der Speedtest zeigte 900 MBit. Upload 50. Ping 12. Ich dachte: Holla, die Waldfee. Ich fühlte mich wie ein Glasfaserkabel. Sofort versuchte ich, die Leitung irgendwie zu überlasten. Ich schaltete alles gleichzeitig ein. Streaming, Gigabyte-Downloads. Nichts änderte sich an der Geschwindigkeit. Alles war geisterhaft. Anschließend rief ich wahllos Freunde an und erzählte ihnen beiläufig, während ich am nicht-vorhandenen Kabel meines Mobiltelefons spielte, dass ich ja jetzt eine Gigabit-Leitung hätte, wäre alles eine Tortur gewesen mit dem Anschließen. Ja, Tausend. Echt schnell.

Leider waren die Reaktionen nicht zufriedenstellend. Dass man das nicht brauchte, sagten meine Freunde. Viel zu teuer, sagte sie. Mit Kabel oder mit Glasfaser? Kabel, sagte ich. Zu störungsanfällig, sagten sie. Ich dachte, Neid ist etwas, das man sich erarbeiten muss. Und die waren nur neidisch, weil die da mit ihrem Bauerninternet rumkrebsten, mit 10 MBit. Haha.

Im Internet schaute ich mir die Verteilung der Anschlüsse in meinem Landkreis an, zusätzlich die Ausbaugebiete der nächsten Jahre. Vermutlich würden meine Freunde sehr lange maximal 30 MBit haben, was ich bedauerte. Selbst große Unternehmen hatten laut der Karte kaum mehr Internet als ich. Ich war ein einsamer Punkt in der gesamten Stadt! Natürlich war ich mir meiner Verantwortung bewusst. Ich sagte jedem, dass ich bereit wäre, mein Internet zu teilen. Immerhin könnten ganze Großfamilien bei mir streamen, ohne dass ich das merken würde. Reihenweise bot ich meinen Freunden an, wenn sie mal einen Film ziehen müssten, das würde natürlich gehen. Ich wollte kein Arsch sein.

Zwei Woche später, gegen Ende der Widerrufsfrist, begannen die Probleme. Zunächst waren es nur noch 500 MBit, die durchkamen. An manchen Tagen auch nur 250 oder 300. Der Router versorgte selbst per LAN-Kabel nicht alle Geräte anständig. Ich war zunehmend genervt. Das alles bedeutete manuelles Einstellen und Rumprobieren, und genau das hatte ich nicht gewollt.

Nach dem ersten Monat kam die Rechnung. Sie war fast doppelt so hoch wie abgemacht. Ich rief den Berater an und fragte, wie das sein könne. Er sagte, mir stünden leider bestimmte Rabatte nicht zu, außerdem gälten alle Aktionen auch nur für Neukunden. Ob ich jetzt praktisch eine 200er-Leitung für das doppelte Geld gekauft hätte – und das für die nächsten zwei Jahre, fragte ich ihn. Er sagte nichts, aber am Ende der Leitung könnte ich hören, wie sich sein Mund langsam zu einem Haifischgrinsen verschob. Schlagartig wurde mir klar, warum ich der einzige Punkt im gesamten Stadtgebiet war. Niemand war so blöd wie ich! Diese Erkenntnis traf mich wie ein Hammerschlag.

Ich rede seither kaum noch über mein Internet. Wenn meine Freunde fragen, wie es läuft, sage ich „Gut“. Wenn Leute fragen, ob die gesamte Leistung ankomme, hebe ich abwehrend die Hände und antworte, dass ich das nicht mehr nachsehe. Ob nun 700 oder 900. Das merke der Laie im Alltag ja nun auch wieder nicht. Seit zwei Monaten bin ich also im Besitz einer Gigabit-Leitung. Ich sag mal: 22 Monate muss ich noch.

(Alexander Krützfeldt)

4 notes

·

View notes

Text

November 2020

Game Boy war gestern

Ich habe ein Problem. Weil ich regelmäßig für ein großes Computerspiel-Magazin schreibe, mir vor Kurzem der Rechner abgeraucht ist, ich aber keine 2000 Euro habe, um die Hardware kurzfristig zu ersetzen, die Einnahmen aber auch nicht verlieren darf, brauche ich für beinahe umsonst eine Lösung – einen leistungsfähigen Spielecomputer.

Nun ist der Markt für kostenlose Supercomputer übersichtlich. Also die Nachfrage ist sicher groß, das Angebot nur nicht. Auch die Redaktion ist auf Nachfrage nicht bereit, mir einen zu schenken. Also beschäftige ich mich mit Cloud-Gaming. Es gibt drei nennenswerte Anbieter: den Grafikkarten-Hersteller Nvidia, Google und ein französisches Startup, von dem ich noch nie gehört habe, das aber Blade Shadow heißt, und das kann nicht so schlecht sein, wenn der Name ein Name ist, unter dem ich mich früher selbst in einem Forum angemeldet hätte.

Cloud Gaming geht so: Statt sich selbst einen Computer zu kaufen, den man warten muss, reparieren, die Hardware ersetzen, weil sie alt wird, mietet man sich auf einem ein, der dann beispielsweise in Amsterdam steht, und teilt ihn sich. Beim Cloud-Gaming wird das Bild auf diesem Computer generiert und als Video-Stream übertragen, auch komprimiert, wenn man keine gute Internetleitung hat. Ab 15 Mbit soll es gut gehen, ich habe knapp 60, da würde es sehr, sehr gut gehen – weshalb man theoretisch auf jeder Krücke alles zocken kann. Nur beim Raspberry Pi soll es Schwierigkeiten mit dem Streaming geben.

Ich gehe also eine Umzugskiste mit Computerschrott durch, weil man sowas ja immer gebrauchen kann, und finde einen Uralt-Laptop, der aber ein kaputtes Display hat, wo ja auch Streaming nix bringt. Dann fällt mein Blick auf mein Handy. Ein passabel aktuelles Smartphone mit acht Gigabyte Ram.

Zuerst registriere ich mich bei Nvidia, von denen hatte mein abgerauchter Computer eine Grafikkarte, das Ergebnis ist ernüchternd. Das Laden von Texturen, die Latenz. Außerdem kann ich nicht spielen, was ich will oder schon besitze, sondern nur das, was auch kompatibel ist, also irgendwie gar nichts. Vorrangig keine kleinen Indie-Titel, was aber die Mehrzahl der Spiele ist, die ich besitze.

Dafür kostet Nvidias Geforce-Now-Dienst gar nichts oder fünf Euro, als hätte jemand gesagt, lass es uns umsonst machen oder fünf Euro, das ist im Monat nicht viel, denn bei der Gratis-Variante muss man sich die Rechner mit vielen anderen Gratis-Usern teilen, was bedeutet, es ist exakt nie ein Computer frei. Bei der kostenpflichtigen Variante, die damit wirbt, bevorzugt zu werden in der Warteschleife, wartet man so 40 Minuten pro Session, was etwas besser ist, aber nicht das, was man erwartet, wenn man auf der Couch sitzt und bereits die Chips auf dem Bauch hat. Ich verlasse Geforce Now wütend und versuche Google.

Google indes: Super aufgeräumte Menüs, das Abo teuer, Werbung, viele Exklusivtitel, piu, piu! – und eine Auflösung bis 4K. Die Verheißungen spiegeln sich bunt in meinen Pupillen. Dann versuche ich, vernünftig zu werden.

Google Stadia kostet im Abo 9,99 Euro im Monat, was okay ist, dafür bekommt man ja Spiele umsonst. Doch die Ernüchterung folgt schnell: es sind Kackspiele. Eigentlich muss man alles ein weiteres Mal kaufen, auch wenn man es bei Steam & Co schon besitzt, und das kostet dann auch noch teils mehr als auf den anderen Plattformen. Sorry, Google. Totally raus.

Ich bin schon dabei, meine Hoffnungen zu begraben, als ich mich bei Shadow anmelde. Was heißt anmelden. Ich will ein Abo abschließen, es kostet 12,99 Euro im Monat, dafür bekommt man einen »eigenen« virtuellen Computer in Amsterdam (oder sonst einer anderen angenehmen Stadt), auf den man sich einwählt. Virtuelle Laufwerke und Computer, das war alles früher immer sehr, sehr kompliziert für mich.

Ich will die 12,99 gerade bezahlen und dann steht da: Ihr Computer ist fast bereit und wartet auf Freischaltung – im Juni 2021 (es ist November 2020)!

Ja, sagt der Kundensupport.

Ich sage, was heißt hier ja.

Ja, so viel Ansturm, sagt der Kundensupport, so thankful!

Ich denke: na scheiße. Wenn man etwas im Internet wirklich haben will, was es dann nicht gibt oder erst später, dann will man es noch mehr und gleich, und so schildere ich dem Support mein Leben, meine Probleme, alles zu Hause, die ganze Odyssee. Und dann bekomme ich einen kostenpflichtigen Zugang. Einfach so! So thankful!

Die Shadow-App ist sehr komfortabel und nichts mit Virtuelle-Maschine-Einrichten, das machen die selbst und ich stehe z.B. bei meinem Bruder und wir reden über dieses und jenes, und so geile Grafik, und was man nicht spielen könnte. Ich nehme dann, mit ernstem Blick, mein Smartphone aus der Tasche, stecke es in den Strom-USB-Hub-HDMI-Ausgangs-Boxgedöns und stecke es an einem beliebigen Fernseher oder Bildschirm. Dann startet die App und öffnet den Desktop.

Mein Smartphone überträgt, wenn das Internet schnell genug ist, den Stream und ich aktiviere noch zwei Mini-Bluetooth-Controller. Und alle, die es sehen, können sich nicht erklären, was da gerade geschieht; wie diese Grafik, die sagenhaft-scharfen Bilder aus einem Smartphone kommen können.

Und manchmal, auf dem Rückweg dann spiele ich das angefangene Spiel vom Bildschirm einfach auf dem Telefon weiter. Und dann mit dem Tablet auf der Couch. Oder neulich, da habe ich meinem Schwiegervater FIFA gezeigt, worauf der dachte, dass gerade die Bayern spielen und hektisch die Treppe runterlief zu seinem Fernseher.

Es läuft auf Android, iOS, allen Tablets, allen iPhones; einfach überall.

Nie mehr im Stuhl am Schreibtisch sitzen.

Stopp drücken und auf dem Sofa weiterspielen, auf jedem beliebigen Device.

Das klingt wie ein geschliffener Werbetext, aber es ist: die Zukunft!

(Alexander Krützfeldt)

#Gaming#Cloud-Gaming#Alexander Krützfeldt#Google Stadia#Blade Shadow#erstes Mal#Bluetooth#Streaming#Nvidia GeForce NOW#Shadow.tech

5 notes

·

View notes

Text

Anfang März 2021 mit einem Rückblick auf den September 2017

Transkribieren ist jetzt nicht mehr mühsam, nur noch teuer

Alexander Krützfeldt: Benutzt du solche dinge wie trint?

Kathrin Passig: hab ich noch nie, funktioniert das denn jetzt endlich?

(Trint ist ein Tool zur automatischen Transkription von Audioaufnahmen. Dass ich es noch nie benutzt habe, stimmt nicht. Ich habe es 2017 ausprobiert und das auch aufgeschrieben. Daran erinnere ich mich nur in diesem Moment nicht.)

Alexander Krützfeldt: Also erstaunlich gut eigentlich

Kathrin Passig: meine Audioaufnahmen sind halt immer nur so "Moment! ich will das aufzeichnen!" und dann eben voller Nebengeräusche

Alexander Krützfeldt: Also natürlich nie fehlerfrei, aber gerade bei den Textmengen, die ich für die interviews habe, sehr angenehm. Das filtert der gut weg jetzt. Er erkennt sogar theoretisch mehrere Sprecher.

Ich bin sofort bereit, Trint-Kundin zu werden, denn ich habe einige Hundert untranskribierte Audiodateien, die darauf warten, zu Techniktagebuchbeiträgen zu werden. Wie teuer kann es schon sein?

Die Antwort ist leider: sehr. Zwischen 44 und 60 Euro müsste man dafür bezahlen, im Monat! Als ich im Techniktagebuch-Redaktionschat davon berichte, erfahre ich von Marlene Etschmann, dass sie mit Amberscript arbeitet. Das ist auch nicht billig, es kostet 20 Euro pro Audioaufnahme-Stunde, aber wenigstens muss man nicht gleich ein Abo abschließen.

Ich suche die Testdatei von 2017 heraus und lasse sie mit Hilfe von Alexander ein zweites Mal bei Trint transkribieren, was ungefähr eine Viertelstunde dauert. Vor dreieinhalb Jahren lautete das Ergebnis noch so:

Bestimmter bestimmte bestimmte Strassenseite und andere bestimmte kleine Schlenker über den Weg bis an mein Lebensende diese Wege gehen. Weltwahrnehmung. Menschen. Politisch. Entscheiden. Wobei das in diesem Fall eine Veränderung zum Besseren ist weil natürlich immer relevant immer die landschaftlich interessanter sind wie wir sie früher angegangen werden. Im Zweifelsfall so gegangen waren Pferde oder jetzt nämlich eher die schönen Wege. Nicht gesagt. Es. Ist.

Das war offenbar der gesamte erkannte Text einer siebeneinhalbminütigen Aufzeichnung, denn im daraus entstandenen Beitrag beschwere ich mich, dass Trint etwa 80% der Aufnahme gar nicht erst transkribiert hat. Diesmal wird die ganze Aufnahme bearbeitet. Der in der alten Version noch komplett rätselhafte Abschnitt ist verständlicher geworden, er lautet jetzt:

Ich hab ja auch den Verdacht, dass das für mich, also dass das jetzige Pokémon Go spielen, für den Rest meines Lebens Folgen haben. Wir werden einfach bestimmte Wege angewöhnt, bestimmte Straßenseite wichtiger nehmen als andere bestimmte kleine Schlenker, die ich mache oder Entscheidungen über den wirklich nur wegen Pokémon Go irgendwann aufhören zu spielen, aber wahrscheinlich bis an mein Lebensende diese Wege gehen und danach Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das. Und wenn man sich überlegt, dass die Wege, die man nimmt. Wie man die Welt wahrnimmt und wie man solchen Menschen begegnet, die man sich politisch entscheidet. Sind Spiele eine große Verantwortung. Wobei das in diesem Fall zu einer Veränderung deutlich zum Besseren ist, weil natürlich die Pokemon relevanten Wege immer die landschaftlich interessanteren und schöneren Wege sind, die ich früher nie gegangen bin. Da bin ich im Zweifelsfall so gegangen, wie die U-Bahn fährt oder wie ich mit dem Fahrrad fahren würde. Jetzt nehme ich eher die schönen Wege, wenn ich ihm nicht gesagt, dass es gesellschaftlich hilfreich ist, dass soziale Brennpunkte besucht gehören.

Man kann erahnen, dass ich in der Aufnahme von den Veränderungen in meinem Herumlaufverhalten durch Pokémon Go erzähle. (Das war nicht der Grund für die Gesprächsaufzeichnung, eigentlich wollte ich nachträglich festhalten, was Jan Kalbitzer über seine Withings-Armbanduhr erzählte.)

Ich teste gleich noch Amberscript, wofür ich erst mal die Audioaufnahme mit VLC in ein unterstütztes Format umwandeln muss. Trint konnte mit .ogg umgehen, Amberscript kann es nicht. Ich muss noch angeben, dass es sich um “German – 2 speakers” handelt, dann kann ich die Transkription starten. Drei Minuten lang steht da, dass meine Aufnahme in einer Warteschlange steht, dann wechselt die Auskunft zu “Your audio/video is being transcribed. This can take up to 1h.” Es dauert aber keine Stunde, sondern nur noch mal drei Minuten.

Ich hab ja auch den Verdacht, dass das für mich, also dass das jetzige Pokémon Go spielen, für den Rest meines Lebens Folgen haben. Wir werden einfach bestimmte Wege angewöhnt habe bestimmte Straßenseite wichtiger nehmen als andere bestimmte kleine Schlenker, die ich mache oder oder Entscheidungen über den Weg, nur wegen Pokémon Go irgendwann aufhören zu spielen, aber wahrscheinlich bis an mein Lebensende diese Wege gehen und diese Nacht Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und wenn man sich überlegt, dass die Wege, die man nimmt, auch Auswirkung darauf haben, wie man die Welt wahrnimmt und wie man solchen Menschen begegnet, wie man sich politisch entscheidet. Es spielt ja eine große Verantwortung. Wobei das in diesem Fall zu einer Veränderung deutlich zum Besseren ist, weil natürlich die Pokémon Go relevanten Wege immer die landschaftlich interessanteren und schöneren Wege sind, die ich früher nie gegangen bin. Da bin ich im Zweifelsfall so gegangen, wie die U-Bahn fährt oder wie ich mit dem Fahrrad fahren würde. Und jetzt nehme ich eher die schönen Wege, wenn ich ihm nicht gesagt, dass es gesellschaftlich hilfreich ist, soziale Brennpunkte besucht zu werden. Stimmt, das muss ich dir alles noch erzählen, aber das muss ich glaub ich nicht aufnehmen.

Die Sprecherwechsel in diesem Abschnitt haben weder Trint noch Amberscript mitbekommen. Davon abgesehen fehlt eigentlich nicht viel. Ich kann den Text jetzt noch weiterbearbeiten und dabei an die entsprechende Stelle in der Audiodatei springen, um sie mir noch mal anzuhören. Das geht bei Trint superbequem und bei Amberscript etwas weniger bequem, aber auch noch viel einfacher als bei meinem bisherigen Verfahren. Danach bin ich noch beeindruckter vom Fortschritt, weil die Aufnahmequalität wirklich nicht gut ist. Wir sind zu Fuß unterwegs, ich halte das aufnehmende Handy auf gut Glück irgendwie und rede extrem schnell.

Was also wirklich gesagt wurde, manuell nachkorrigiert:

Kathrin: Ich hab ja auch den Verdacht, dass das für mich, also dass das jetzige Pokémon-Go-Spielen, für den Rest meines Lebens Folgen haben wird. Weil ich mir einfach bestimmte Wege angewöhnt habe, bestimmte Straßenseiten, die ich lieber nehme als andere, bestimmte kleine Schlenker, die ich mache, oder ... oder Entscheidungen über den Weg, die ich nur wegen Pokémon Go mache. Irgendwann werde ich aufhören zu spielen, aber wahrscheinlich bis an mein Lebensende diese Wege gehen.

Jan: Das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und wenn man sich überlegt, dass die Wege, die man nimmt, auch Auswirkung darauf haben, wie man die Welt wahrnimmt und wie man, welchen Menschen man begegnet, wie man sich politisch entscheidet – da haben solche Spiele ja eine große Verantwortung.

Kathrin: Ja, wobei das in diesem Fall zu einer Veränderung deutlich zum Besseren ist, weil natürlich die für Pokémon Go relevanten Wege immer die landschaftlich interessanteren und schöneren Wege sind, die ich früher nie gegangen bin. Da bin ich im Zweifelsfall so gegangen, wie die U-Bahn fährt oder wie ich mit dem Fahrrad fahren würde. Und jetzt nehme ich eher die schönen Wege.

Jan: Ist ja nicht unbedingt gesagt, dass das gesellschaftlich hilfreich ist. Kann auch hilfreich sein, dass man soziale Brennpunkte besucht oder so was.

Kathrin: Stimmt, das muss ich dir alles noch erzählen, aber das muss ich glaub ich nicht aufnehmen.

Jetzt kann ich also endlich mit vertretbarem Arbeitsaufwand dokumentieren, was Jan Kalbitzer 2017 über seine Withings-Uhr zu erzählen hatte.

(Kathrin Passig)

#Transkription#Kathrin Passig#Trint#Amberscript#Pokémon Go#erstes Mal#Alexander Krützfeldt#Marlene Etschmann

3 notes

·

View notes

Text

Frühling bis Sommer 2020

Es gibt ja das Internet

Vor sieben Monaten habe ich mir den ersten Akkuschrauber meines Lebens gekauft. Von den vielen praktischen und theoretischen Problemen, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, war das vermutlich drängendste, dass ich kein Werkzeug besaß. Außer einen verrotteten Hammer und jene Heugabel, die ich zufällig auf dem Dachboden fand, als ich das Heu ausmistete, auf dem Bauernhof, den ich ein halbes Jahr zuvor gekauft hatte.

Ich wusste, bei allem, was ich nicht wusste, dass sie mir nicht bei meinem Trockenbauvorhaben helfen konnte.

Also ging ich in einen Baumarkt. Werkzeug leihen oder anderweitig um Hilfe bei meiner Familie bitten wollte ich nicht. Erstens haben die schon gelacht, als ich den ruinösen Hof überhaupt besichtigen wollte, weil – Zitat – ich keinen Nagel in die Wand kriege. Zweitens ist es so, wenn man sich Werkzeug leiht, kommen Leute, die es einem leihen sollen und sagen, dass man bitte, bitte unbedingt darauf aufpassen muss – und dann packen sie alles aus und erklären einem stundenlang alle Einzelteile. Dafür war keine Zeit.

Ich wollte zunächst klein anfangen, mir erst ein Zimmer vornehmen, 25 Quadratmeter, Dielenboden abschleifen, neue Wand einziehen, dämmen, Strom legen, Heizung einbauen, streichen. Strom wieder dran, glücklich sein. Vergeltung suchen bei den Eltern.

Im Baumarkt orderte ich ein Werkzeug, an einem Tresen zum Fragen und Ordern von Sachen, es sollte nicht allzu schwer sein und auch nicht teuer, wobei der Mann meinte, ob es denn auch noch fliegen können sollte, und dann stellte er mich an eine Wand, vor ganz viele Werkzeuge, sicher tausend, wo ich eins von der Wand nahm und es voller Respekt betrachtete.

Es schien mir für mein Vorhaben stimmig, soweit ich das beurteilen konnte, war es a) ein Werkzeug und b) für das Bohren und Schrauben geeignet. Zudem nicht ganz billig. Aber auch noch nicht ganz teuer. Ich nahm dann sicherheitshalber das teurere Modell, weil es einen bürstenlosen Motor hatte, was mir, als kompletter Laie, besser vorkam als einer mit Bürsten, sonst würde man es sicher nicht draufschreiben. Da musste ich jetzt einfach vertrauen.

Jedenfalls war ich schon gut eingeschüchtert und traute mich anschließend nicht mehr zu fragen, mit dem Werkzeug in so einem praktischen Verkaufskoffer, wie man denn Trockenbau überhaupt machte.

(Damit dann Sprüche kommen wie:

Selbst?

Hahaha.

Am besten gar nicht!)

Daher konsultierte ich das Internet.

Das Internet schlug mir eine Reihe von Youtube-Channels vor, wo ältere Männer mit Schnauzer, die offenbar Vertreter einer bestimmten Baustoffmarke waren, anderen Männern langatmig und äußerst kenntnisreich vermittelten, wie man eine Wand einziehen sollte, was man dafür brauchte, wie das Endergebnis auszusehen hatte. Die folgende Woche verbrachte ich vor dem Bildschirm mit dem Nachahmen von Bewegungen.

Als ich mit Trockenbau-Videos fertig war, schaute ich noch Videos über das Benutzen von Akku-Bohrschraubern im Allgemeinen, Flex, Kreissäge, das Verlegen und Verteilen von Strom, das Verputzen von Wänden, das Ausbauen von Schlössern unter Zuhilfenahme der Schlagbohrmaschine. Es war eine tolle Zeit, ich fühlte mich mit jedem Tag kompetenter.

Außerdem suchte ich nun zunehmend das Gespräch mit Handwerkern, denen ich beispielsweise sagte, dass das Dämmen mit Styropor heute keiner mehr so mache und Aluprofile (beim richtigen Zuschnitt) deutlich praktischer und günstiger sind als Holz. Ich spürte eine Veränderung in mir und positive Energie das weitere Leben betreffend.

Irgendwann war das Zimmer ausgebaut. Ofen drin. Pelletheizung. Eine magnetische Whiteboardwand zum Beschreiben – denn wenn man beginnt, übertreibt man auch etwas.

Mein Vater war angetan, wir standen nicht mehr im Baumarkt, sondern nun schon im Fachhandel, weil ich etwas sehr Spezielles benötigte, was es in Baumärkten schlicht nicht gibt, ich weiß aber nicht mehr, was – jedenfalls meinte Vater, als er den Verkäufer meine Aussagen ernst und interessiert abnicken sah: Sag mal, im Ernst, was ist passiert – woher weißt du das alles?

Ich sagte stolz und auch ein bisschen erleichtert: das Internet.

Darauf mein Vater: Das Internet?

Und ich: Ja. Internet! Papa, es gibt für alles einen Kanal. Im Prinzip lässt sich ~ heutzutage ~ alles lernen. Ich denke, es wird eine Frage der Zeit sein, bis Hochschulen und Ausbildungen überflüssig werden.

Jedenfalls kann ich jetzt Strom verlegen, Außenbereiche verkabeln, habe das Dach und die Regenrinne repariert, bin nicht runtergefallen, gut, die Regenrinne ist wieder runtergekommen und liegt seit Wochen neben dem Schweinestall, aber dafür baue ich lieber Tische und Sideboards. Und ich habe sogar Fenster neu verglast und gekittet sowie eine viel zu große Sandkiste gebaut. Ich fahre Radlader und der Rasenmäher ist auch repariert.

Oft und gerne würde ich anderen, jüngeren Handwerkern meine Tipps und Erfahrungen weitergeben, natürlich nur, bis alles hinter mir wieder zusammenkracht. Aber niemand fragt.

Es gibt ja das Internet. Was relativ super ist. Ich denke jedenfalls, die nächste Baustelle kann kommen.

(Alexander Krützfeldt)

9 notes

·

View notes