#imperativo kantiano

Text

«Pues, en efecto, el imperativo kantiano “de los fines” reviste —como vimos— un carácter primordialmente “negativo” y antes que fundamentar la obligación de obedecer ninguna regla, su cometido es el de autorizar a desobedecer cualquier regla que el individuo crea en conciencia que contradice aquel principio. Esto es, lo que en definitiva fundamenta dicho imperativo es el derecho a decir “No”, y de ahí que lo más apropiado sea llamarle, como opino que merece ser llamado, el imperativo de la disidencia.»

Javier Muguerza: «La obediencia al Derecho y el imperativo de la disidencia», en Doce textos fundamentales de la Ética del siglo XX (Carlos Gómez, ed.). Alianza Editorial, págs. 362-363. Madrid, 2014

TGO

@bocadosdefilosofia

@dias-de-la-ira-1

#muguerza#javier muguerza#kant#immanuel kant#ética#moral#imperativo kantiano#imperativo categórico#universalización#principio de la moralidad#criticismo#imperativo de los fines#imperativo kantiano de los fines#ética kantiana#regla#imperativo de la disidencia#disidencia#medios y fines#principio#principio negativo#autonomía#conducta autónoma#conciencia#contradicción#individuo#teo gómez otero#obediencia#obligación de obedecer#derecho a disentir#derecho a desobedecer

3 notes

·

View notes

Text

... El karma es acción, la repercusión de lo que actuas se asocia al dharma....

... Karma es Marte, Dharma es Saturno...

... Por eso se suele llamar a Saturno el juez, o el señor del Karma o guardian de los limites...

... Si uno quiere entender las leyes del Karma, puede acudir al Dharmapadda, maravilloso texto atribuido a Buddha...

... Es un texto delicioso, en lo poetico y en lo filosófico...

... En realidad los principios de la termodinámica explican muy bien el Dharma...

... El karma es inexplicable...

... No es injusto, es el imperativo categórico kantiano...

... Lo que pasa es que frecuentemente aplicado por dummies...

... Es un a priori... O como dicen los pedantes es "aprioristico"...

... Es definible, como todas las cosas, pero inexplicable como todo lo que nace de la Luna...

... Surge porque le da la gana, y por eso nosotros los sublunares lo confundimos con la libertad...

... Como si libertad significara hacer lo que a uno le da la gana...

... Esto último es la definición correcta de esclavitud, que es trabajar para calmar la gana...

... Los hindúes que lo inventaron no lavaban la ropa, eran brahmanes, es decir: eran Sol...

... La ropa la lavaban las niñas cantando en el rio...

... Estaras conmigo en que las niñas hacen un ruido mucho mas dulce que las lavadoras...

... Hay quien puede pensar que las niñas hindúes podrían estar mucho mejor en las escuelas, yo considero que las lunas aprenden mucho más lavando la ropa en el río, porque el río es la vida...

... La luna es la parte Pura de todo ser humano, y también la que debe purificarse de toda la suciedad que trae la ropa de otras vidas, las vidas profanas del pueblo...

... El río es la corriente del Karma...

... Las primeras lavadoras cristianas hacian de su labor una penitencias...

... Muy diferente de las "lavadoras" indostanicas, que eran alegria y vida en el rio... El rio, eso es karma...

... Las niñas y el rio y la ropa recien lavada, eso es dharma...

... Purificación, no detergente ni tensoactivos, jabón hecho de grasas naturales...

... Oxígeno realmente activo...

... Es decir, sudor fragante...

... O risas... Los dioses siempre rien...

... Júpiter es la sabiduría y la alegría de estar vivo, realmente vivo, es la Gracia...

... Nosotros los astrólogos somos los seres más felices de la creación...

... Los dioses nos permiten entender sus chistes, nos han dado un lenguaje sagrado para entenderlos...

Y los hombres se ríen, pero se rien de nuestro dedo, no de lo que señala...

... De lo que señala nadie puede reírse porque congela la risa...

1 note

·

View note

Text

Sotto la pioggia.

Ora, se V'aggrada, procederemo col noto giochetto del WWWWW.

Vedete, sono due WW in più di quelle dei siti Internet.

Sono 5 perché l'acronimo si scompone in:

Who / What / When / Where / Why.

Sì:

chi / cosa / quando / dove / perché.

Sì, le regole del giornalismo anglosassone.

Che qui declinamo alla fotografia.

Alla fotografia sotto la pioggia, intendo.

Se me lo consentite, inizio.

Chi:

il fotografo

Cosa:

la fotocamera e lo scenario

Quando:

quando piove, ca va sans dire.

Dove:

dovunque piova e via sia qualcosa d'interessante da ritrarre.

Perchè:

perchè chi non risica non rosica.

Altrimenti esplicitato:

hai voluto la bicicletta? Ora pedala.

Qualora deteniate una residua dose di pazienza, tornerei indietro, aggiungendo una specificazione.

Chi, sotto la pioggia?

Il fotografo, e non importa nulla che lui si bagni ( vedasi il summetovato rosicare e la summentovata bicicletta).

Cosa, sotto la pioggia?

Qui invece importa, eccome, che la fotocamera non si bagni.

Può bastare, non è necessario che il pentato elenco sia nuovamente ripercorso per intero.

Dunque, l'importanza non tanto di chiamarsi Ernesto, ma quella - sorta di kantiano imperativo - di lasciare asciutta la fotocamera e/o la videocamera.

Siete d'accordo che è meglio prevenire che curare?

Bene, grazie - Vi sento! - d'aver risposto affermativamente.

Ergo:

per non bagnare, l'ideale è non bagnare.

Sì, lo so che lo sapete:

può essere tropicalizzato sia il corpo macchina che l'obiettivo.

Ma siete sicuri di possedere siffatto abbinamento?

E di quanti anelli O ring (una tautologia, linguisticamente) dispone l'una; di quanti l'altro?

E quanto sono vecchi, i summenzionati anelli?

Più ancora:

quanto tempo resistono sotto la pioggia battente?

Per il presente - eccolo qui https://youtu.be/8NUs9ozO-PQ?si=1X9f9eAi2JgSD5Jd - caso Vi traggo dall'imbarazzo:

una consecutiva ora e mezza.

Oh, mica li ho messi alla prova, i succitati anelli.

C'erano, ma ho risparmiato loro l'onore e l'onore di mostrare il proprio valore.

Come hai fatto, opportunamente chiederete?

Avevo un ombrello.

Non su di me - qui si torna al discorso rosicare/ bicicletta - ma sopra la fotocamera, che era su stativo issata.

Conta niente, noi fotografi, che ci bagnamo.

Io alla fine avevo pantaloni quasi da buttare, oltretutto ero seduta su di una scivolosa roccia.

Ma la fotocamera, quella sì che era protetta.

Dall'ombrello, come dicevo.

Avvertenza prima, d'intuitiva acquisizione:

più la focale è lunga, più l'ombrello potrà essere vicino senza interferire nell'inquadratura.

Proteggendo meglio, così.

Avvertenza seconda, qui siamo addirittura al Marchese De La Palisse:

che l'ombrello introduca una dominante cromatica - il mio era rosso - non conta poiché non è la fotocamera istessa l'oggetto di ritrazione.

E così un'ora e mezza di riprese condensate in questi https://youtu.be/8NUs9ozO-PQ?si=1X9f9eAi2JgSD5Jd cinquanta secondi.

A macchina preservata, non altrettanto il fotografo.

Ma piace farlo, il connubio è tra attesa del risultato e capacità di sopportazione.

Ecco la vera risposta al quinto W della tradizione giornalistica anglosassone:

il Why?.

Se preferite, il perché.

Dovrebbero istituirlo come come test attitudinale, sulla falsariga di quello per i Marines.

Ma non solo il Minnesota Test (così lo chiamano oltreoceano):

dopo le domande, la prova sul campo.

Non con la zavorra sulla schiena, ma stare fermi sotto la pioggia mentre si fotografa e/o filma.

Per quanto tempo?

Sì, l'avete già letto:

almeno un'ora e mezza, solo così sarete ammessi al Corpo, con il corpo.

All rights reserved

Claudio Trezzani

0 notes

Text

Imperativo categórico

Grande insight kantiano

Existem pontos inegociáveis, que nos sustentam como homens e que quando não são considerados e seguidos nos transformam em abjetos e poderosos senhores de Estado, família e grupos. Mesmo nos colapsos civilizatórios, sociais e econômicos, mesmo na guerra, o imperativo categórico se impõe e quando ele desaparece o que se vê é genocídio, crueldade, maldade… Continua ->

0 notes

Photo

L’estetica del KITSCH (*) si fonda sulla fede del Paradiso in Terra: il mondo dev’essere assolutamente giusto e l’uomo assolutamente buono. Dato che sul piano pratico “la vita è ‘na mmerda”, la via d’uscita è rifugiarsi nei sentimenti “buoni” e condivisi, a discapito della realtà quando questa risulti ingiusta, “disgustosa”: tipo l’impossibilità che un gay rimanga incinto (vedi foto).

E’ il famoso esempio “LA MERDA NON ESISTE” di Kundera: la merda è il segno tangibile del nostro destino terreno legato alle leggi biologiche ma essendo culturalmente riprovevole (ci si apparta per cagare), va negata, rimossa.

Il motore del Paradiso in Terra è quindi il sentimento, il cosiddetto cuore. Per ottenere l’adesione collettiva di tanti cuori e stimolare la fratellanza, concetto cardine del Paradiso Kitsch, si ha bisogno di simboli dozzinali, “alla moda” che abbiano a che fare con l’immaginario comune: tipo giovani che corrono sorridenti capelli al vento o bambini che giocano su un prato verde. Il Kitsch nulla c’entra con l’erba verde e la corsa o i giovani (o all’opposto con la merda da negare): è la commozione condivisa, il sentimentale e acritico di vissuti sdoganati dalla memoria collettiva. Il Kitsch sociale è fondato sui sentimenti e sugli archetipi dell’inconscio collettivo. Un’edulcorazione capace di portare brivido e, nello stesso, tempo, rassicurazione nel grigiore di una vita dove si è costretti ad ammettere giornalmente la defecazione.

Il KITSCH impone che non esista «individualismo, dubbio e ironia» ma solamente convinta serietà nell’accettazione della Verità Assoluta del Bene e del Bello nel senso più petaloso del termine. Il Kitsch è, quindi, certezze dogmatiche, immobilismo. Non esistono opinioni o confronto ma solo “giusto” e “bello” da imitare, “sbagliato” da rimuovere. E’ il concetto di IMPERATIVO CATEGORICO Kantiano per come potrebbero implementarlo dei bambini di sei anni: "agisci soltanto secondo quella massima che, al tempo stesso, vuoi che divenga una legge universale".

BENVENUTI NELL’ERA DEL KITSCH.

(*): Il KITSCH, termine nato intorno al 1860, definiva la caratteristica estetica di opere contraffatte, eccessivamente adornate e dozzinali (Kitschen letteralmente significa «costruire mobili nuovi con pezzi vecchi»). In arte, può essere definito come un’imitazione sentimentale, esagerata, artefatta e superficiale fino al GROTTESCO.

ispirato da https://www.kabulmagazine.com/kitsch-dei-superstimoli-sociali-la-metafisica-della-merda/

42 notes

·

View notes

Text

LA EXTRA-ORDINARIA PANDEMIA| I |

Death and the masks - James Ensor

"El mundo se ha reído siempre de sus propias tragedias como único medio de soportarlas" - Oscar Wilde

Una sola pregunta predomina mi análisis evocado más a hacer una crítica social, y es ¿Qué será de nosotros?

La pregunta de qué nos depara, no debe pretender, si se quiere, ser futurista, aunque se rebusque un mejor mañana, tampoco de lamento, una crítica no es nada semejante a un descargo emocional, no tiene nada que ver nuestro estado. Es en realidad una pregunta orientativa, la que puede abrir diversos panoramas; pretendo llegar a ella haciendo referencia al qué está sucediendo ahora: año 2021, referido a la pandemia del SARS-CoV-2.

Lo que está pasando puede ser creído como el escape masivo debido a un gran incendio, escape sigiloso de personas que quieren pasar de largo el viaje de huida, así como si hicieran una gran pausa de su vivir. Lo evitan obviamente para no acabar dentro, aunque la voluntad de seguir de muchas personas, que remite sus vidas cotidianas, las haga entrar al fuego. Primer punto: se trata fundamentalmente de sobrevivencia. Pero ¿hay seguridad de que pueda haber un regreso? ¿Es un viaje con vuelta? ¿Hay seguridad de que este incendio podrá ser apagado? ¿Con una cura, con la vacuna? ¿Y la vacuna, sigue siendo la mayor esperanza? ¿Dónde estaría la esperanza de todos? Una esperanza colectiva, que no se siente aún porque solo de la longevidad de la pandemia depende, será sumamente notoria pasado más tiempo, así como insignificante. Es mucho más notable, obviamente desde el sentido común, que la pandemia se terminó ajustando a la vida cotidiana y no al revés, que el fuego que atrapa a las personas, hiriéndolas con la muerte o un tiempo de enfermos llenos de ansiedad dispersa, es probabilístico hasta en su probabilidad, un fuego más que se une a la familia de peligros mortales y no tan mortales, en el cual solo hay una nueva y gran contingencia marcando la vida, una contingencia que puede, de pronto, interrumpir tu normalidad.

Para mí no consiste para nada en un incendio. ¿Qué pasa y pasará con lo vivido estos años? No puede existir una cura para las cenizas, de dolor y duelo, que se siguen produciendo. Digo que no se apagará el incendio, no hay quién lo haga, y el mismo fuego no está dejando cenizas ni lugares muertos como debería; es la metáfora equivocada, las sociedades no están sufriendo y no sufrirán de esa manera ¿Qué les espera sino se descarta algo a posteriori que sea creíble? Un buen punto: Lo extraordinario. Y quisiera abordarlo con referencia a lo que dijo el filósofo Martin Heidegger sobre que “la filosofía es el extraordinario pensar en lo extra-ordinario” para ir directo al sentido que tiene todo esa palabra. Habla sobre la vivencia fuera de lo ordinario, de lo común, de lo normal. Por eso creo que si todo se va a normalizar, será como tener algo parecido a esa constante vivencia filosófica extraordinaria, será pues, con presencia de algo extraño, lo contingente tiene esa característica, que por fin nos dará lugar a ver y a creer algo característico de la filosofía de forma directa, esto que se llama lo extraordinario, lo más exento de pensamiento mundano, ahora dentro del futuro de la vida cotidiana, vivencia que exhorta, o desprende mejor dicho, mucho más de nuestra carne y espíritu, nos lleva a una zona vital a la que no pertenecemos. Lo que invita a lo extraño es lo nos abate ahora, un virus: mensaje global de peligro contingente, un método de supervivencia, supervivencia: búsqueda de solución, control de población, cuarentena, virtualidad, cenizas. Y por lo tanto sucede que, agrediendo un umbral para el futuro, se nos aclara que el exterior es un peligro, las personas mejor dicho, como todo, son imposibles de controlar completamente, y por eso, en lugar de incendio, se debería imaginar algo que es como una tempestad. Aunque una tempestad de las más constantes, como las que suceden en los océanos salvajes, con una noche que nunca parece terminar. De ninguna forma una tempestad cuyo fin trae consigo a un retorno de los matices más coloridos de la realidad, porque los colores del océano salvaje serán ahora los de la innecesaria causalidad “la mala suerte”. Ahí viven y se vivirán tormentas, quizás ya no con noches interminables, pero es inevitable, para nosotros es el único ajuste para seguir con nuestra normalidad. ¿Y qué cambios sufrirá cada individuo? Desde aumentar el estado de alerta o en vigilia, hasta tener mucha más activada, conciente (para consideración de algún fenomenólogo, que podría seguir esta línea) más vitalizada, nuestra vivencia.

Si algo se necesitaba actualmente para subsanar la relatividad espiritual, la mediocridad de personas inertes a las consecuencias y del polo opuesto del imperativo categórico de kantiano, era un impulso que reactive al mismo sentido o instinto de supervivencia, y así se abra la posibilidad de que el corazón esté latente no sólo por tener una vida sentimental buena, sino también porque la enfermedad y la muerte estará con una forma más visible en las calles. De eso se trata el estar en una tormenta: navegar con un barco y luchar contra las mareas y los rayos, depender del movimiento de la marea, tener más suspiros que respiros, notar y maravillarse con el hecho de salir de ella, de sobrevivir cada día, de estar ya de manera normal, condicionada, a vivir tempestades, a luchar con la muerte todos los días, a vivir enfrentando al peligro. Es un acontecimiento que cae hermoso a la época, porque la hará menos vacía. No intuyo algo más afortunado para los que dormían con los ojos abiertos, o con su celular en la cabeza, que la rehabilitación que tendrán que hacer, sufriendo o no, porque la época condicionará a conseguir armas contra el peligro y las tragedias de manera casi cotidiana, y como nunca antes experimentaron las generaciones presentes, tan materializado que será imposible escapar del mismo exterior, ni estando aislado. Más aún, siendo cada medida de control o protección así como se llevaron a cabo hasta el momento, donde se apuesta por sustituir, sacrificar, la sociabilidad normal, cayendo en las mañas de la virtualidad, porque sí, hay un dichoso virtual quien sin mirar a los ojos a la otra persona, sale satisfecho, no lucha con nada más que con su ego, y quiere seguir así con normalidad. La dicha virtual, creo que es un buen referente para seguir siendo críticos con las medidas que tomaron y se tomarán en cuenta, porque hay tanto contentos como afectados, la virtualidad opaca ya sea al carácter del individuo, como a la hora de ir en busca de armas para enfrentar a las demás personas, con más demanda interpersonal que el de la la imagen y los intereses. La tormenta es inminente, no sirve ocultarse. La virtualidad como refugio, personalmente, me da más terror que estar internado por Covid-19. ¿Por qué no situarse en lo extraordinario? ¿Qué tendrá de malo? La extraordinaria tormenta.

Este escrito fue editado después de que pasara un año y medio de cuando empezó la cuarentena en Bolivia. Las presentes afirmaciones frágiles, como lo son de cualquier opinión coyuntural, son asumidas a pesar de su inconsistencia, y solo espero que logre tener alguna, al menos pequeña vigencia, cuando el tiempo y los cambios de orden tarde o temprano las hagan inválidas.

#literatura#sociedad#citas filosóficas#pandemi virus corona#fenomenologia#filosofia#pensamientocritico#pensamientos

3 notes

·

View notes

Text

pecore rondini e 80enni

Il maestro Taino ha più volte scritto che non gli dispiace essere criticato sul forum e così oggi il mio imperativo kantiano spinge, anche se con qualche remora, a disgiungermi da certe posizioni espresse sull'ultimo notiziario dal maestro.

Come praticante e maestro di Dharma non voglio essere accomunato ad affermazioni che mi aspetterei, sinceramente, non da un comunista un po' anarchico ma piuttosto da un anarchico individualista alla Evola.

In particolare " sono quasi tutti oltre gli 80 anni e sofferenti di altre patologie" che vuol dire? che Taino non si preoccupi delle età o delle sue patologie (o io delle mie) non autorizza a ritenere "arresti domiciliari" la necessità di rallentare l'epidemia attraverso strumenti di distanziamento sociale. Oppure vogliamo decidere noi chi ha diritto di vivere e chi no?

Anche il collegamento tra le pecore di cui si parlava nella pagina precedente e l'autoaddomesticamento mi profuma di razzismo mistico alla Evola (io ho sgamato e gli altri stupidi pecoroni no). Con un giudizio negativo francamente snobistico che accomuna la credenza nel peccato originale, nel padre nostro, nei vaccini e nei tamponi. Che l'unico maestro sia la natura del Buddha che sono io riguarda me e le mie verità ma per quale motivo prendersela con le verità degli altri?

E questo vale anche per il giudizio di "zombi" per gli "adoratori dei morti" forse dimenticando che ogni giorno recitiamo il te dai dempo busso no myo go con i nomi di tutti i patriarchi e che una volta all'anno ricordiamo con apposito sutra i nostri morti.

Detto questo riconfermo tutta la stima e gratitudine per un percorso trentennale che senza Taino non ci sarebbe stato ma insomma... conteniamoci!

Roberto Anshin

1 note

·

View note

Text

Imperativo categórico kantiano.

El día que mi papá llegó por primera vez, a sus 60 años

arrastrándose borracho a la casa

mamá no dijo nada.

Le sirvió el desayuno, lo acostó en la cama

y cuando estuvo dormido

corrió al mercado desesperada a comprar flores.

Llenó el florero con agua

y acomodó los girasoles (sus favoritas).

El día que mi abuela tuvo una embolia

mamá no dijo nada.

Cuando volvió del hospital

corrió al mercado desesperadamente

a comprar flores.

Llenó el florero con agua

y acomodó los alcatraces (los favoritos de mi abuela).

Cuando a papá lo llama su otra esposa

o alguno de sus otros hijos

mamá parece desaparecer en el sillón.

Parece fundirse en la sala y ser un mueble más

pero en la quietud de su cuerpo y su silencio, lo único que vive son sus ojos

que miran al otro lado de la habitación

su preciado florero.

Puede olvidársele comer,

puede no bañarse ni sacar al perro,

pero jamás se quedarán un día sin agua sus flores.

No hay día que un nuevo aroma no permee el ambiente.

¿Por qué es esa su única preocupación?

¿Por qué las cosas se le olvidan,

o la inundan tormentas de ira

o la demencia con alas de libélula la está cazando desprevenida?

¿Solamente le gustan las flores?

La cosa es que,

las compra cada vez que muere un poco.

Un emperador romano, del cual no recuerdo el nombre, ingería diariamente pequeñas cantidades de cianuro, para cuidarse de morir envenenado por sus enemigos.

Mamá ingiere diariamente,

pequeñas cantidades de muerte

y se prepara un poco cada día

para cuando ella ya no esté

y la casa esté abarrotada de coronas con mensajes hipócritas

y bendiciones que no van a ningún lado.

¿Pero cómo podemos culpar a la otra

de perpetuar su autodestrucción

si cuando te abandonan

la única forma que conoces de amar

es la traición?

A todas nos amamantaron con leche putrefacta

y llena de coágulos.

No es culpa de mi madre, lo juro.

Ella hizo lo que pudo, lo juro.

Mis labios todavía recuerdan el tacto de un pezón

tierna y delicadamente

escarchado con azúcar.

2 notes

·

View notes

Text

Un bosquejo alrededor del problema ético de comer carne animal en seres con sistema nervioso desarrollado. por Carlos Perdomo

Partamos de un punto de vista kantiano que comparto aunque con ciertos matices. Tema que he profundizado en otros escritos. La ética y la moral son normas de conducta elaborados por la razón y que tienen como contenido el sufrimiento y como forma la lógica propia de los imperativos categóricos. El concepto de “deber” en Kant surge en el momento que hay que decidir actuar en coherencia a los imperativos aún sabiendo que no nos hará felices. Si es coherente cumple con su deber la persona y en consecuencia estaríamos frente a un hombre bueno, con ello también los mártires, ¡claro! desde el punto de vista kantiano. Pero en realidad nadie quiere ser un mártir, nadie se sacrifica a gusto. En realidad, lo que las muchas personas quieren es sobrevivir, proteger sus vidas y la de sus hijos. los pobres roban por necesidad no por gusto, la adrenalina no les importa, lo que importa es combatir el hambre. Por ello pienso que“la individualidad y el amor a la familia” justifica la suspensión de los imperativos kantianos” en ciertos casos específicos; además, es para mi también un imperativo producto de la razón, el que debe dominar en caso de situación extrema, en caso de guerra, desnutrición, miseria. Nadie en su sano juicio diría que la madre es mala por robar el pan para sus hijos cuando no queda de otra, es aceptable aunque no deseable y por esto mismo es otra forma de deber. En el contexto correcto también una buena acción.

En el contexto de los animales sabemos que ellos sufren, se angustian y mueren, no como nosotros, porque los sentidos de los animales no son igual al de nosotros. Pero si tienen una experiencia subjetiva del mundo y de si mismos en tanto cuentan con un sistema nerviosos desarrollado, incluyendo un cerebro capaz de procesar la información de los sentidos. Esto hace que los imperativos kantianos también se apliquen a lo animales, no deberíamos matar animales para comerlos, Teniendo en cuenta que el contenido de todo imperativo es el sufrimiento, los animales también sufren.

Ahora bien, como toda regla tiene su excepción. Los imperativos a veces, dependiendo del contexto se suprimen ante el imperativo de la vida y de la familia, en similitud al derecho internacional humanitario, la vida también exige ser escuchada. sería por lo tanto, en caso de desnutrición, desequilibrio de proteínas, èticamente apropiado comer carne. Vale la pena resaltar que con ello no estoy diciendo que comamos carne y sigamos promoviendo los mataderos, los galpones, el maltrato animal. Hay que hacer todo lo posible por cambiar estas practicas, hay que hacer algo por el bienestar animal. Pero si la pobreza, que junto a la desnutrición su mejor amiga se manifiesta tendríamos el deber de suspender los imperativos kantianos. Usted qué haría si se encontrara abandonado en una isla desierta con hambre ¿se votaría al mar para comerse un pez? bueno, si comparte mi punto de vista se lanzaría al mar. ¿Usted qué haría si tiene la oportunidad y los recursos para comer algún tipo suplemento proteínico? si comparte mi punto de vista no comerla carne, no es èticamente apropiado bajo este contexto, amenos que sea carne sintética !bienvenida sea!

1 note

·

View note

Photo

La norma social, casi bajo imperativo kantiano dice que debería de poner una frase motivacional acá, no sé, algo que diga que la vida es buena, pero estaría mintiendo. 🤔 • Me limitaré mejor a las siguientes palabras: ✍🏽 Una noche, el alma del vino cantó en las botellas: "¡Hombre, hacia ti elevo, ¡oh! querido desheredado, bajo mi prisión de vidrio y mis lacres bermejos, una canción colmada de luz y de fraternidad!" [Charles Baudelaire] • ¡Feliz y bacanal juernes, gente briaga! 😉🤙🏽 • • #yoanherz #baudelaire #motivacion #alcoholica (en Los Jardines Del Valle) https://www.instagram.com/p/CcENtjLOwhS/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

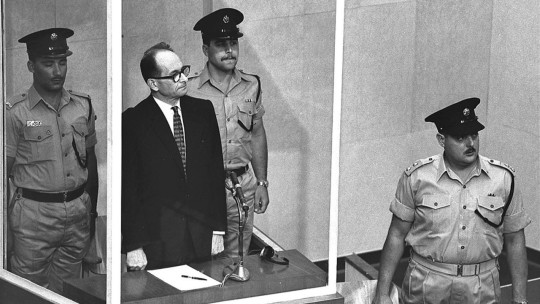

«Durante el interrogatorio policial, cuando Eichmann declaró repentinamente, y con gran énfasis, que siempre había vivido en consonancia con los preceptos morales de Kant, en especial con la definición kantiana del deber, dio un primer indicio de que tenía una vaga noción de que en aquel asunto había algo más que la simple cuestión del soldado que cumple órdenes claramente criminales, tanto en su naturaleza como por la intención con que son dadas. Esta afirmación resultaba simplemente indignante, y también incomprensible, ya que la filosofía moral de Kant está tan estrechamente unida a la facultad humana de juzgar que elimina en absoluto la obediencia ciega. El policía que interrogó a Eichmann no le pidió explicaciones, pero el juez Raveh, impulsado por la curiosidad o bien por la indignación ante el hecho de que Eichmann se atreviera a invocar a Kant para justificar sus crímenes, decidió interrogar al acusado sobre este punto. Ante la general sorpresa, Eichmann dio una definición aproximadamente correcta del imperativo categórico: “Con mis palabras acerca de Kant quise decir que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir el principio de las leyes generales” (lo cual no es de aplicar al robo y al asesinato, por ejemplo, debido a que el ladrón y el asesino no pueden desear vivir bajo un sistema jurídico que otorgue a los demás el derecho de robarles y asesinarles a ellos). A otras preguntas, Eichmann contestó añadiendo que había leído la Crítica de la razón práctica. Después explicó que desde el momento en que recibió el encargo de llevar a la práctica la Solución Final, había dejado de vivir en consonancia con los principios kantianos, que se había dado cuenta de ello, y que se había consolado pensando que había dejado de ser “dueño de sus propios actos” y que él no podía “cambiar nada”.»

Hannah Arendt: Eichmann en Jersusalén. Debolsillo, págs. 199-200. Barcelona, 2014

TGO

@bocadosdefilosofia

@dies-irae-1

#hanna arendt#eichmann en jersualén#adolf eichmann#eichmann#solución final#kant#immanuel kant#imperativo categórico#imperativo categórico formal único#teoría ética#teoría ética kantiana#ética kantiana#crítica de la razón práctica#principio de universalización#nazismo#legalidad#juicio#banalidad del mal#principios kantianos#holocausto#teo gómez otero#genocidio#filósofa

5 notes

·

View notes

Text

Reseña introductoria y necesaria, sobre "Riqueza de las naciones" para Latinoamérica contemporánea

Reseña introductoria y necesaria, sobre “Riqueza de las naciones” para Latinoamérica contemporánea

Como necesidad, el identificar claramente un concepto, más allá del contexto cultural, es vital para establecer sus vinculaciones categóricas

Para esto se debe tener claro, en el concepto kantiano que lo rodea, cómo se dibuja esta característica sintética a priori y cómo esto le da consecución al momento de decidir si está característica es positiva como imperativo al accionar moralmente, de…

View On WordPress

#analisis#community#Artículo#blog#capitalismo#commerce#diversidad#Exclusión#Expresión#ideas#Opinión#tema

0 notes

Text

Fil. Religión (Day 11)

CLASS 8th MARCH 2018 (5/25)

KANT. “Prólogo a la primera edición de La religión dentro de los límites de la mera razón.”

1. Estructura del texto:

1º - Premisa: La moral […] no necesita (autonomía de la razón) en modo alguno de la religión.

2º - Premisa: A través del concepto del sumo bien se llega a:

3º - Conclusión: Por tanto, la moral conduce ineludiblemente (es decir: necesariamente) a la religión.

2. La moral no solo conduce a la religión sino que se amplia debido a algo que no necesita- entendemos aquí que este “no necesitar” la moral de la religión tiene que ver con la autonomía de la voluntad; lo que uno debe hacer no depende de ninguna otra instancia más que de la propia moral.

3. Nada puede ser fundamento de la moral; la moral es independiente, autónoma de cualquier fundamento ajeno a ella misma.

4. La razón se encuentra suspendida en un abismo llamado libertad.

5. El fundamento del deber se encuentra en la sola libertad, no en ninguna circunstancia humana o terrena, o mandamiento impuesto divino. El concepto de deber se encuentra así en la conciencia más común, presente para nosotros por la absoluta obligatoriedad a la que nos vincula la libertad.- En Kant, o la idea del deber se sujeta sobre sí misma, sobre el abismo de la libertad (ante el cual todo hombre se hace consciente de “su poder”, de su obligación, al mismo tiempo; de la realidad de esa libertad), o no es idea del deber.

6. Dios no aparece aquí como fundamento de la moral: es decir, no precisamos de él para encontrar sentido u obligación en los mandatos morales; ellos son por sí mismos vinculantes, autónomos. Dios no funda sino que queda fundado por dichas obligaciones morales.

7. “Así pues, la Moral conduce ineludiblemente a la Religión, por la cual se amplía [con un concepto que no pertenecía a la moral] fuera del hombre, a la idea de un legislador moral poderoso, en cuya voluntad [en el querer por el que ha querido que esto, el mundo, sea] es fin último [¿De qué?] (de la creación del mundo) aquello que al mismo tiempo puede y debe ser el fin último del hombre [¿Pero el hombre crea el mundo? No, el hombre actúa: se propone fines.]”

8. Dios, al crear el mundo, tenía en mente que éste poseía un fin último que puede y debe ser al mismo tiempo el fin último del hombre; los fines de Dios son los mismos que los míos. -Nosotros no creamos el mundo, pero en tanto que actuamos en él, la moral nos conduce a un sitio donde el fin de Dios, y el fin que, quizá no tengo, pero puedo y debo tener, son el mismo.

9. Autonomía de la razón (ni en el cielo ni en la tierra se encuentra el fundamento de la idea de deber): la moral contiene la noción de deber y ella solo conduce a la idea de libertad; a saber de nuestra libertad, nuestro poder.

10. La moral no necesita de nada para subsistir, pero que si subsiste, contiene un ensanchamiento de sí misma que lleva a la idea de un otro de mí (Dios), que tiene un carácter poderoso, y de legislador santo, que, al ejercer el poder (el ejercicio de poder es detonador de efectos, tiene causalidad, causas que llevan a efectos) tiene como efecto el mundo. Y la cuestión era que su fin (el de Dios), al crear el mundo, podía y debía ser el mismo que el fin del hombre (que, aunque no es poderoso, omnipotente, y no crea el mundo, sí que tiene al menos una causalidad, sí que es dueño de acciones) al actuar. La moral conducía así a que los fines de Dios y los míos debían ser los mismos (siendo los míos aquellos que pueden no ser como su fin al crear el mundo, pero deben serlo). -Es en este momento en que la moral es ya religión.

11. Concepto formal de religión de Kant: ver los mandatos de la moral como mandatos divinos.

12. La moral pasa a ser religión cuando incluimos el concepto de “fin”; pues al hablar de moral hablábamos de deberes (deudas: yo debo decir la verdad, y si miento, estoy en deuda con las exigencias de la razón), pero no de fines.

13. Kant dice que todos los principios o reglas morales de carácter material (esto es, que deducen de la norma de comportamiento de la presuposición de un fin, de una materia, de un qué quiero), son todos empíricos, y por tanto no fundan ninguna obligación.

14. Kant recoge todos los qué, todas las materias que pueden determinar la acción, todas las cosas que quieren los hombres (el placer, la perfección, ver a Dios…, todo esto son “qués” ), como fundamento de las normas de comportamiento, y llega a una clasificación de todas las éticas. Todo querer que presuponga un fin y, por tanto, para lograr ese fin, se vea obligado a asumir unos medios (sobre la asunción de esta base); toda esa manera de hacer ética jamás consigue fundar una obligación, independientemente de cuál sea ese fin. -Esta estructura es lo que responde al imperativo hipotético: en la medida en que quieres un fin, te ves obligado a buscar unos medios que, en sí mismos, presuponen ese fin que buscas con ellos (que quieres pan, haz un molino).

15. La cuestión que pone en duda Kant aquí es que si para añadir un debes es necesario presuponer un fin, entonces estamos hablando de razón instrumental; todo está bajo la condición de que quiera un determinado fin.

16. No se puede querer sin querer algo, pero este “qué quiero” no fundamenta la obligación de mis acciones, salvo aquella según la cual si deseo un fin, tengo que poner medios. (Formalismo moral kantiano) DOUBT. ¿Cómo puedo definir mejor el “formalismo moral kantiano”?

17. Hay deberes absolutos que llevamos a cabo sin un fin; independientemente de los fines, hay cosas que debemos (aunque no me apetezcan) o no debemos hacer (aunque me atraigan), y éstas se nos imponen. - Esta regla de conducta es lo que se conoce en Kant como “imperativo categórico”.

18. La materia del querer nunca fundamenta las obligaciones- lo que le importa a Kant no es el QUÉ quiero sino el CÓMO quiero, la forma del querer. Las obligaciones absolutas se basa en imperativos que no consideran más que la forma misma del querer.

19. Hay cosas que no pueden servir de medios nunca, y que no hay fin que las justifique (estas obligaciones afectaran, por supuesto, a los fines, puesto que son restricciones en el modo mismo de querer).

20. “Ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo, una buena voluntad. El entendimiento, el gracejo, el Juicio, o como quieran llamarse los talentos del espíritu; por otro lado, el valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos, que no son tanto cualidades del espíritu, sino del temperamento; todo es, sin duda, en muchos respectos, buenos y deseables; pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos, si la voluntad que ha de hacer uso de estos dones de la naturaleza, y cuya constitución se llama por eso carácter, no es buena.” -La cuestión, no es, pues, los dones o talentos que tengas, sino el uso que haces de ellos; pues si la genialidad, la gracia, el entendimiento, la perseverancia… o cualquiera de estos dones del espíritu o del temperamento están a la disposición de una voluntad que no es buena (un querer que no es bueno), sino lo contrario, quizá el resultado son maldades.

21. “Lo mismo sucede con los dones de la fortuna. El poder, la riqueza, la honra, la salud misma y la completa satisfacción y el contento del propio estado, bajo el nombre de felicidad, dan valor, y tras él a veces arrogancia, si no existe una buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal el influjo de esa felicidad y con ésta el principio todo de la acción;” -Esta es una de las definiciones de felicidad en Kant; el contento con la entera existencia- “sin contar con que un espectador razonable e imparcial, al contemplar las ininterrumpidas bienaventuranzas de un ser que no ostenta el menor rasgo de una voluntad pura y buena [al ver que es feliz un sinvergüenza], no podrá nunca tener satisfacción [éste espectador que vea a un sinvergüenza ser feliz, no podrá sentirse bien, “vomitará de asco” (Recordemos que éste es el problema de la teodice)], y así parece constituir la buena voluntad [el querer mismo] la indispensable condición que nos hace dignos de ser felices”.

22. Hablamos con esto de una voluntad que tiene valor por su querer mismo, que es bueno, no porque quiere esto o aquello, sino por cómo quiere. -La buena voluntad, así, no es buena por los “qués”, por los fines, sino por el querer; lo que es bueno no es lo que quiere el querer (la materia, el qué), sino el querer mismo (la forma, el cómo). El querer como tal es lo que es bueno sin restricción, y hace bueno lo querido por él.

23. El formalismo moral va a la forma voluntad, al cómo, no al qué.

24. Kant y su formulación de la ley moral suprema de la razón pura práctica: obra de tal manera (un cómo, no un qué) que el principio de tu acción pueda valer, al mismo tiempo, como ley universal. Un principio de acción que pudiera valer para cualquier otro (siendo este “cualquier otro” no solo todo hombre, sino incluso el mismo Dios; para cualquier otro ser racional).

25. “ Se, al darte para ti mismo tus principios personales, un legislador universal- Renuncia a tu principio, si no puede ser el principio de cualquier otro, asumido libremente por él; aunque el cualquier otro sea alguien tan distinto de ti como Dios” (no tienes derecho a tus principios, sino pueden ser principios para Dios).

26. Se súbdito y legislador al mismo tiempo: esa es la noción de autonomía. Esta autonomía es la idea de una constitución de un mundo de seres racionales (la idea de autonomía contiene la pluralidad de los seres racionales que quedarían vinculados por una máxima que me doy a mí mismo, si es capaz de ser ley; porque si no tiene capacidad de ser ley, si el formularla como ley, en condición universal, la destruye, pues entonces renuncia a ella, porque es inmoral). El cómo quieres está expresado en esta fórmula del imperativo categórico.

27. A Kant le importan los principios de nuestras acciones. Este principio no resiste su formulación como ley. “Obra de tal manera que el principio de tu acción (no tal o cual acción concreta) pueda valer, al mismo tiempo, como ley universal”. Si ampliamos esta cuestión con la retórica de la religión (los deberes de la moral, vistos como mandatos divinos): no tienes derecho a tus fines, si no son los mismos fines que tuvo Dios al crear el mundo.

28. “La Moral, en cuanto que está fundada sobre el concepto de hombre como un ser libre que por el hecho mismo de ser libre se liga él mismo por su Razón a leyes incondicionadas (no a imperativos hipotéticos, sino a leyes incondicionadas, categóricas; además, lo trascendente aquí es que el hombre, es precisamente por ser libre, por lo que se liga a través de su Razón a leyes incondicionadas: el punto de acento no está en la humanidad, pues, sino en cualquier ser que posea razón)”. -La moral no se funda en el concepto de hombre, ni en el concepto de Dios; o no en el concepto de hombre en cuanto que hombre, sino en cuanto ser libre, que se encuentra por ello atado por la razón (a ciertas leyes incondicionales).

29. “[La Moral] no necesita ni de la idea de otro ser por encima del hombre (Dios) para conocer el deber propio, ni de otro motivo impulsor que la ley misma para observarlo.” -La Moral no necesita de otro ser que le muestre sus mandamientos (es autónoma) como inscritos en una ley. No necesitamos ni de un ser superior ni de ningún otro motivo impulsor para reconocer la obligación de la ley.

30. La contemplación de la ley me inspira respeto; el cual es motivo suficiente para cumplir la ley.

31. Kant entiende por ser racional ese ser que conoce la ley (porque para eso se la muestra su razón), pero que tiene no una relación necesaria con ella (la conozco, luego la cumplo), sino contingente (la conozco, y ya veremos si la cumplo). -Para cumplir la ley necesitamos aparte de este fundamento objetivo (el conocimiento de la ley) de un fundamento subjetivo (un motor). El respeto hacia la ley misma es suficiente para cumplir la ley; en la ley (fundamento objeto) hay motivo suficiente para cumplirlo (fundamento subjetivo) porque produce respeto. -Esto es la autonomía de la moral; que no precisa de ningún otro fundamento que sí misma (ni objetivo ni subjetivo).

32. “La Moral, en cuanto que está fundada sobre el concepto de hombre como un ser libre que por el hecho mismo de ser libre (no en tanto que hombre, sino racional) se liga él mismo por su Razón a leyes incondicionadas, no necesita ni de la idea de otro ser por encima del hombre (de un Dios que le dé a conocer la ley; fundamento objetivo) para conocer el deber propio, ni de otro motivo impulsor (de ningún otro motor para cumplirla que la misma ley [respeto]; fundamento subjetivo) que la ley misma para observarlo.” Pues la ley misma, además de ser ella la ley (objetivo), es, en mí (subjetivo) el respeto infinito que me inspira inmediatamente (sin mediación ninguna; ni promesas, amenazas… sin miedo ni esperanza). El cumplimiento de la ley se efectúa, no por inclinación (evitar el dolor, conseguir el placer), sino por ella misma (es importante recordar que el respeto es el efecto inmediato de la ley en nosotros).

33. Solo un ser sensible respeta; Dios, en este sentido, no respeta (y el respeto es un poder de acción). Y si el hombre necesita algo más para cumplir la ley, es propia culpa del hombre, si en él se encuentra una necesidad semejante.

34. Cumplir la ley por motivos ajenos a la ley misma podemos ser considerados buenos legalmente hablando pero no seremos moralmente buenos. - Esta distinción entre moralidad y legalidad es lo que servirá de base para establecer la idea kantiana del mal radical.

35. “Al menos es propia culpa del hombre si en él se encuentra una necesidad semejante, a la que además no se puede poner remedio mediante ninguna otra cosa; porque lo que no procede de él mismo y de su libertad no da ninguna reparación para la deficiencia de su moralidad. –Así pues, la Moral por causa de ella misma (tanto objetivamente, por lo que toca al querer, como subjetivamente, por lo que toca al poder) no necesita en modo alguno de la Religión, sino que se basta a sí misma en virtud de la Razón pura práctica.”

36. La razón, por causa de ella misma, lo establece todo con la ley (sostenida sobre el abismo de la libertad). No precisamos de más que la razón ni para conocer los deberes, ni para tener fuerzas (motivos) para cumplirla.

37. “En efecto, puesto que sus leyes obligan por la mera forma de la legalidad universal de las máximas que han de tomarse según ella –como condición suprema (incondicionada ella misma) de todos los fines-, la Moral no necesita de ningún fundamento material de determinación del libre albedrío, esto es: de ningún fin, ni para reconocer qué es debido, ni para empujar a que ese deber se cumpla; sino que puede y debe, cuando se trata del deber, de hacer abstracción de todos los fines. Así, por ejemplo, para saber si yo debo (o también si puedo) ser veraz ante la justicia en mi testimonio o ser leal en caso de que me sea pedido un bien ajeno confiado a mí, no es necesaria la búsqueda de un fin que yo no pudiese tal vez conseguir con mi declaración, pues es que sea de un tipo o de otro; antes bien aquel que, siéndole pedida legítimamente su declaración, aún encuentra necesario buscar algún fin, es ya un indigno.” -Esta cuestión de los fines es la que apunta al Supremo Bien.

38. Si bien la moral es autónoma, y no necesita en modo alguno de la religión, conduce, sin embargo, e inevitablemente, a ella. Y conduce a ella, precisamente, a través del sumo bien, como fin de la moral (que, a su vez, tampoco precisa de fines, pero que se propone el supremo bien como una respuesta a la necesidad del hombre de tener siempre en mente, al llevar a cabo sus acciones, un fin, o un propósito; un qué, y no solo un cómo).

39. “Pero, aunque la Moral por causa de ella misma no necesita de ninguna representación de fin que hubiese de preceder a la determinación de la voluntad, aun así puede ser que tenga una relación necesaria a un fin semejante, a saber: no como fundamento, sino como a las consecuencias necesarias de las máximas que son adoptadas con arreglo a leyes.” Es decir, que la moral plantee fines; que el buen querer dibuje un horizonte de fines (que no actúan como fundamento o principio, sino como consecuencia o aquello a lo que se llega o damos a parar).

1 note

·

View note

Text

La religión según Kant

“El soberano bien posible en el mundo” es la propuesta de la libertad, como nos indicaba la cuarta fórmula del imperativo categórico. Dicha Idea de soberano bien o de supremo bien es el objeto y fin de la razón pura práctica, ley esencial de toda voluntad libre por sí misma. Pero, ¿de dónde esperar ese supremo bien que la razón moral nos hace propomernos como objeto de nuestro esfuerzo? El darse a sí misma la ley es para una voluntad la esencia de su libertad. Pero eso no explica como supremo el supremo bien que la libertad se propone. La moral no necesita fundamento material para la determinación del libre albedrío. Para esta relación entre libertad y supremo bien, Kant recurre a la Religión, fundamentándola al mismo tiempo. En la explicación de esta relación, Kant fundamente lo que él llama “el paso de la moral a la religión”.

Dos momentos son esenciales en la determinación de la religión. En primer lugar, reconocer el supremo bien como referido a una voluntad moralmente perfecta, santa y todopoderosa. Y, en segundo lugar, considerar los deberes de la voluntad libre como mandatos divinos, aunque no órdenes arbitrarias y contingentes de un poder extraño. Tales mandatos siguen siendo leyes esenciales de toda voluntad libre por si misma, pero son preceptos en cuanto que sólo de una voluntad moralmente perfecta podemos esperar el bien supremo, que nos hace felices. La moral, que en absoluto se sustenta en el recurso a la felicidad, se “enlaza”, por así decir, con la felicidad, pues la felicidad resulta de la realización del bien moral. Por eso -puntualiza Kant-, no es propiamente la moral la doctrina de cómo nos hacemos felices, sino de cómo debemos llegar a ser dignos de la felicidad. Sólo después, cuando la religión sobreviene, se presenta también la esperanza de ser un día partícipes de la felicidad, en la medida en que hemos tratado de no ser indignos de ella.

Fundada de esta manera la religión, dos consecuencias importantes se derivan de esta teoría kantiana, muy conesxionadas entre sí.

En primer lugar, el rechazo de toda religión positiva, por parte de Kant, o más exactamente, dicho con terminología ya hegeliana, el rechazo de toda positividad en la religión.

En segundo lugar, la reducción de la religión a los límites de la mera razón o la racionalización de la religión; lo cual plantea el problema de cómo se relacione el concepto kantiano de religión con el concepto de religión revelada (que no se debe identificar exactamente con el de religión positiva).

Respecto a lo primero, Kant entiende por “religión positiva”, toda religión que se reduce a un conjunto de ritos y dogmas que son aceptados y mantenidos sólo por la autoridad de una tradición, o una iglesia institucionalizada, sin que medie la razón práctica y el reconocimiento de su carácter autónomo.

Respecto a lo segundo, parece claro que Kant, frente a la religión positiva, tal como acabamos de describirla, ha intentado fundar un concepto de religión natural o moral. lo cual es completamente coherente con el proceso de secularización ilustrado, en el que está inserto. Pero, de otra parte, hay que reparar en que la religión moral es la consideración estrictamente filosófica de la religión, según los principios de la razón y los postulados y condiciones de realización de los mismos que la razón exige; esto es se trata de la religión dentro de los límites de la mera razón. Y ello, justamente no significa, en la intención kantiana, la negación de una religión revelada, cuya posibilidad subsiste como algo que rebasa los límites de la razón, límites que por lo demás denotan ya, siquiera sea atemáticamente, lo que está más allá de ellos.

Religión moral y revelada se relacionan en Kant no ya simplemente como dos esferas compatibles, sino aun incluso armónicas.

Con lo cual apaarece claro cómo el sistema crítico de Kant controla -debilitándolo, por así decir-, el simple o simplificado reduccionismo del “factum” religioso a la religión moral, al mismo tiempo que se muestra también cómo Kant, que filosofa desde el corazón de una época ilustrada, la remonta y llega a ser capaz de superarla.

via Blogger https://ift.tt/2Kd6s1I

1 note

·

View note

Text

Breve reflexión sobre la libertad en la posmodernidad

Por los últimos 4 años, una de mis actividades fue enseñar en lo que fue llamado “Instituto Especialidades Juveniles”, hoy llamada “Escuela de Coaching y Liderazgo Generacional E625”. Me di el lujo de convocar a líderes y voluntarios de muchos países de Am��rica Latina a una reflexión en lo que es uno de mis campos, la misionología o la relación entre la iglesia y la cultura. Tuve el privilegio de desplegar todos mis interrogantes, los resultados de mis investigaciones, y las variables de conflicto que todos los asistentes podían identificar fácilmente en sus realidades eclesiásticas. Para mí, significó una enorme posibilidad de crecer e influenciar en un área que la enorme mayoría de las ofertas académicas y de capacitación del tipo que sea no abarcan, enfocadas en lo urgente, en lo técnico, y en lo programático (todas cosas importantísimas, por supuesto, pero a mi ver no todas las necesarias para pensar la tarea). Fue un placer, y lo digo así, porque ya se saborea el final. Y eso hace que cada vez que entre a clases, tenga una redoblada convicción de que esa clase será la última que daré. Y digo “redoblada” porque mi experiencia me hace tener muy claro que todo lo que hago puede ser lo último que haga, pero en este caso, el fin tiene para mí una fecha, un día, y un temario definido. Aprovecho para agradecer, aunque éste no será el único medio, a cada estudiante que se sentó en círculo, para ver la cara de todos además de la mía, compartir sus opiniones y abrir su corazón. Los quiero y gracias. Es en este marco festivo, de agradecimiento, de satisfacción, que me surgió compartir algunas breves reflexiones de las decenas que surgen en esos espacios. Ahí va alguna de ellas.

El tiempo que vivimos, simplificadísimamente y mal-debatidamente llamado posmodernidad, nos regala algunas ideas que no siempre estuvieron ahí, que aunque “no hay nada nuevo bajo el sol”, han tenido sus destellos en el pasado. Una de ellas es que no necesitamos a Dios ni a la religión para ser morales, para amar y trabajar por un mundo mejor, o para tener significado y lograr nuestro cometido. Lo que necesitamos es ser libres para vivir la vida como mejor nos parezca. En esta mirada la fe, las creencias y los juicios de valor llevan a la intolerancia y a los prejuicios. Se predica que ésta es la objetividad, cuando no es más que una nueva red de creencias alternativas sobre la naturaleza de las cosas que no son evidentes a todos, que no son más empíricamente comprobables, y que requieren enormes saltos de fe y están sujetas a su propia variedad de problemas y objeciones. Quiero pensar un ratito en una de ellas: “Yo hago lo que quiero”.

En la antigüedad, antes de que surgiera el cristianismo, existía muy difundida la idea de que las elecciones humanas no importan, que estamos predestinados, que tenemos un destino inevitable, que no podemos cambiar nada. Es una herencia de la fe cristiana la idea, hoy difundida, de que nuestras decisiones son importantes. Pero hoy se dice que el “yo hago lo que quiero” (“lo que me dicta mi corazón”, “lo que realice mi ser”, etc, según la novela que mires, también llamada “la libre elección”) es sagrado, lo único que importa para muchos. Un día leí de un tipo que se llama Isaíah Berlin que hay dos clases de libertad, la libertad negativa (libertad de restricciones), que contrasta con la “libertad positiva” (libertad para emprender un buen objetivo). La libertad negativa es “nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero”, y en este mundo se convierte en el principal bien moral. Esta idea tiene un par de contras:

1.Sacralizar la libertad negativa arruina la idea de comunidad. Ser parte de una sociedad implica que nadie puede hacer lo que quiere, que se restringen algunas elecciones, se respetan algunas autoridades, y se asume alguna responsabilidad individual.

2.La alta valoración de la libertad negativa es una ilusión. Pensemos: si tengo problemas cardíacos y un médico me dice que no tengo que comer con sal, la libertad negativa me dice que puedo comer lo que yo quiera, y el uso de esta libertad negativa me quitará mucha de la otra (viviré menos, o peor). El que quiere la libertad de dedicarse a la música tiene que renunciar a su libertad de jugar a la playstation todo el día para ensayar 8 horas diarias. Por eso, la libertad no es sólo ausencia de restricciones, sino también encontrar las restricciones correctas que posibilitan mejores libertades. El que es libre de no-estudiar, después no es libre de elegir dónde trabajar, para quién, y cuánto ganar (simplifico, pero está claro a lo que voy).

Decir “Yo hago lo que quiero” es en principio, una burrada, en segundo lugar, un enorme acto de egoísmo. Y tercero, recordando el famoso imperativo categórico kantiano: “¿Cómo funciona esa idea si todos la practicáramos?”. No necesito explicar el desastre. Ninguna relación de amor, ni sociedad, puede existir si las personas que la integran no sacrifican alguna libertad con el fin de servir al otro. A todos nos encanta recibir amor, y tener a quien darlo, pero eso no puede perdurar en forma de ninguna relación sin una renuncia a algunas libertades individuales. En este mundo posmo, alguien puede decir que quiere compartir la vida con “alguien que me acepte como soy, y no exija ningún cambio, ni que sacrifique ningún deseo, interés y/o sueño”. Papá Noel no existe, te aviso. El verdadero amor, como dice quien lo creó, y quien en sus términos lo hace funcionar, es así:

El amor nunca se da por vencido.

El amor se preocupa más por los demás que por uno mismo.

El amor no quiere lo que no tiene.

El amor no fanfarronea,

No fuerza a otros,

No siempre es "yo primero"

No lleva un puntaje de los errores de los demás,

No se deleita cuando el otro se arrastra,

Se alegra con la verdad,

Siempre busca lo mejor,

Nunca mira hacia atrás,

Sigue hasta el final.

[1 Corintios 13.4-6]

Somos hijos de nuestra época, pero eso no significa que tenemos que adaptarnos a todo lo que nos propone. Muchos quieren hacer lo que quieren, nadie quiere la esclavitud a nada, pero en la práctica descubrimos que la máxima esclavitud es rebelarse contra el Dios que nos hizo, nos conoce, y nos ama. Una devoción a las cosas creadas, incluso las filosofías humanas, a expensas del creador, es esclavizante, no produce beneficios. Suena lindo lo de “hago lo que quiero”, pero al final del día, no te dará ninguna felicidad, te dará remordimiento y fracaso. Por eso, también, conocer a Jesús nos hace libres (Juan 8.31-36). Quizás puedas ser un poco revolucionario/a y no hacer o pensar lo que hace la mayoría. Quizás puedas buscar una versión de las cosas, más allá de las modas, más allá de cómo suene, que no importa cuándo ni dónde, realmente funcione. Porque de eso se trata, ¿no?

1 note

·

View note

Photo

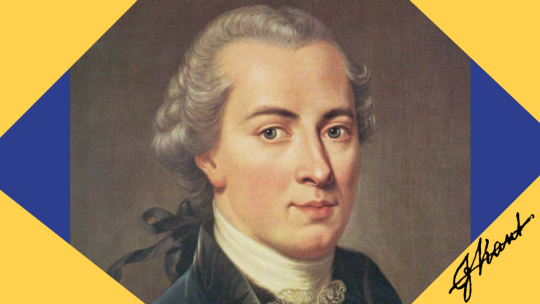

47 – IDEAS – HISTORIA DE LA FILOSOFIA – EMANUEL KANT.

Emanuel Kant, nació en Königsberg, Prusia; el 22 de abril de 1724 y falleció el 12 de febrero de 1804, fue un filósofo y científico alemán de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además se trata del penúltimo pensador de la modernidad, anterior a la filosofía contemporánea que comienza en 1831 tras la muerte del pensador Hegel.

Kant distingue tres preguntas filosóficas que dedica cada una en sus obras capitales: ¿Qué debo hacer? con la Crítica de la razón práctica, centrada en la ética y La metafísica de las costumbres con una parte acerca de la doctrina de la virtud y la otra centrada en el ius, la doctrina del derecho; ¿Qué puedo esperar? en la Crítica del juicio, donde investiga acerca de la estética y la teleología; y ¿Qué puedo conocer? en la Crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía, en la que investiga la estructura misma de la razón.

Asimismo se propone que la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos la fuente con los límites del conocimiento.

Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la epistemología, la moral, la religión, la política y la historia habiendo logrado, inclusive, una síntesis entre el empirismo y el racionalismo.

Aceptando que, si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo procede de ella, dando a entender que la razón juega un papel importante. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido subsumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia, nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas.

En su doctrina del idealismo trascendental, Kant argumentó que el espacio y el tiempo son meras "formas de conocer" que estructuran toda experiencia y, por lo tanto, si bien las "cosas en sí mismas" existen y contribuyen a la experiencia, no obstante son distintas de los objetos de la experiencia.

Kant trazó un paralelo con la revolución copernicana («giro copernicano») en su propuesta de que los objetos de los sentidos deben ajustarse a nuestras formas espaciales y temporales de la intuición y que, en consecuencia, podemos tener un conocimiento a priori de los objetos de los sentidos.

La ética kantiana es conocida por afirmar que existe una única obligación moral, a la que llamó el "imperativo categórico", y se deriva del concepto de deber.

En Sobre la paz perpetua, expone de la idea de que la paz se podía asegurar a través de la repúblicas constitucionales y la cooperación internacional que quizás esta podría ser la etapa culminante de la historia mundial. Las ideas religiosas de Kant sigue siendo objeto de disputa.

El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania de su tiempo, puesto que proyectó la filosofía más allá del debate entre el empirismo y el racionalismo. Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y complementando el sistema kantiano de modo que con él justificaban el idealismo alemán. Hoy en día, Kant continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental.

En ámbito científico, Kant desarrolló físicos, geológicos y astronómicos. Formuló correctamente la hipótesis que el sistema solar se formó de una gran nube de gas, una nebulosa.

Kant publicó otras obras importantes sobre ética, religión, derecho, estética, astronomía e historia durante su vida. Estos incluyen la Historia natural universal (1755), la Crítica de la razón práctica (1788), la Crítica del juicio (1790), La religión dentro de los límites de la razón desnuda (1793) y la Metafísica de la moral (1797). [email protected]

0 notes