#飽き過ぎ

Text

蝋梅

2024.1.15

花の文化園に行って来ました。

行く時期によってだいたい何が咲いているか分かる場所ってありがたい限りです。こういうのを撮りたいってイメージできますからね。

今の季節は水仙や梅にはちょっと早いかなって思ってたんですけど、蝋梅にはちょうどいい季節に入ってきました。

それに水仙も咲き初めていて、こんな寒い季節でもいろんな花が見れるのが植物園の楽しみのひとつです。

いつもは長居植物園に行くことが多いんですけど、さすがに行き過ぎてて飽きてきました。そんなに花が咲いてる季節ではないですしね。

時間を見つけて服部緑地の都市緑化植物園にも行きたいんですけどね。ここは椿が有名な植物園でこれからが楽しみな場所なんです。

そうそう、蝋梅の話なんですけど、蝋梅って梅って書きますけど梅の仲間ではないらしいですよ。

68 notes

·

View notes

Text

娘氏、バスケ習いたいってさ。

イイと思う。

一生モノになればいいなと思うけど、

飽きたら飽きたでそれもイイさね。

問題は、うちの校区のミニバスケットボールクラブが

ちょっとガチ過ぎるということかなw

付いていけるだろうか。楽しめるだろうか。

24 notes

·

View notes

Quote

何度も書きすぎて飽きてしまったけど、

・COVID-19は呼吸器系疾患ではなくて全身性血液疾患で自己免疫疾患

・SARS-COV-2は変異し続ける

・完全無欠の予防手段はない

・完全に治癒する特効薬はない

・感冒様症状は初期症状で後遺症からが本番

・どんな後遺症が当たるのかはガチャ運次第

・自衛が個人判断になり、早期投与薬は感染者の自己負担になったが、別に確実に完治することが確約されてはいない

・感冒様症状の発症二日前、感冒様症状が出ないうちから、感染力のあるウイルスの放出を始める

・初期症状である感冒様症状が治まる発症4~5日目辺りが最もウイルス放出量が多く、同居家族及び接近した他者に感染させやすい

・発症から二週間経過すると呼気混じりのウイルス放出はほぼ終息するが、体内深部の内臓などに持続感染が起きている場合がある

・感染時無自覚無症状でも持続感染が起きる場合がある

・発症から2~3カ月経過しても感染前の状態に戻らない罹患後症状は、そのまま一生回復せず状態が固定する場合がある。これを後遺症と呼ぶ

・三ヶ月過ぎて変わらない場合、一年過ぎても二年過ぎても回復しない(自然には再生しない細胞が毀損した場合など)

・血管内梗塞を引き起こすことで高齢者、基礎疾患持ちの元々持ってる病気の予後を悪化させるなど、「その他の重大な疾病のブースター」として機能する

・COVID-19の感染でそれ以外の病気が発症しやすくなる

・定期検診の習慣がまだない若い世代や子供などは、自身が掛かっていた病気の存在に気づかないままCOVID-19に感染し、著しく体調を悪化させる場合がある

・ワクチンの早期接種で、子供の重症化、後遺症を二桁%緩和できる(CDC他からの啓発。対策しなければ、子供でもそれだけ重くなりやすいということ)

・感染者の1~4割に何らかの後遺症雅残る(比率は研究によってばらつきがあるが、最小限でも十人に一人は後遺症が残る)

・ワクチンなし+自然感染、ワクチン+自然感染のハイブリッド免疫は、そこまで長期的に抗体を保持できない

・ワクチン接種による抗体は6カ月くらいまで維持され、7カ月目くらいでほぼなくなる

・ワクチン接種による心筋症発症リスクは百万人に2~3人くらいで、接種による重症化・後遺症の症状低減メリットのほうが大きい

・2023年秋の接種は「XBB系対応一価ワクチン」「最後の無料接種」「調達数は現状で3500万人分」

・2024年からの接種はインフルエンザ同様自己負担、「個人の判断で各自自衛してください」となり、「何もしなくても行政が勝手に助けてくれる」期間は終わり、命の選別を個人の判断で行うシフトに

とりあえず「コロナ禍を経てCOVID-19について分かってることのまとめ」。

同じようなこと何度も書きすぎて飽きた。

Xユーザーの加藤AZUKIさん: 「何度も書きすぎて飽きてしまったけど、 ・COVID-19は呼吸器系疾患ではなくて全身性血液疾患で自己免疫疾患 ・SARS-COV-2は変異し続ける ・完全無欠の予防手段はない ・完全に治癒する特効薬はない ・感冒様症状は初期症状で後遺症からが本番 ・どんな後遺症が当たるのかはガチャ運次第…」 / X

77 notes

·

View notes

Text

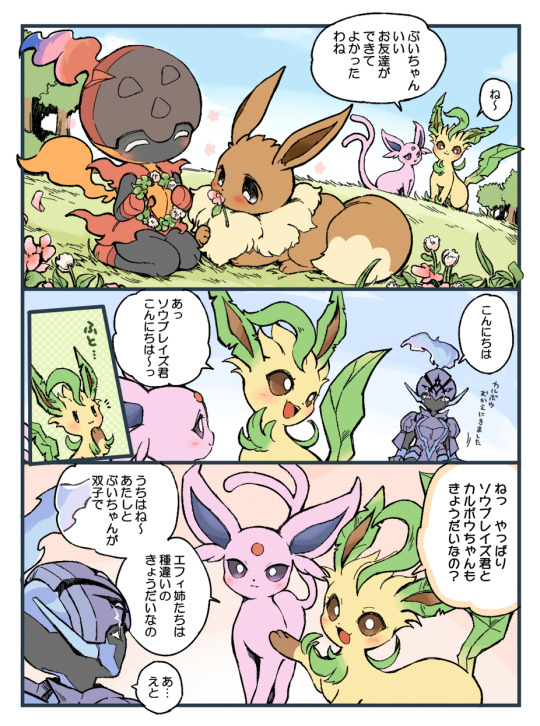

グレ~シアとあるまちゃのグレグレシリーズ(?)

思ったより枚数いってたので1回まとめておきます。

ついでにツィッタ~(意地でもXって言わねぇ)あげた後に気づいた塗り忘れ描き忘れの類を加筆しときました…なんで毎回何かしら作画ミスるんですか?!?メチャクチャ気をつけて何度もチェックしてるのに本当にどうして😭😡😭

しかし9割ブイボウになったのでタイトル詐欺もいいとこである 地味に設定とあとネームも何個かきってるんですがいかんせん遅筆過ぎるのと飽き性が病的すぎるので形になるのかは不明です…^-^

なんかさぁ!!!この引篭もり会場でまでいちいちキャラ名から何から検索避けするのだるすぎるのでtumblrの検索除外機能ONにしてるんですが、してるのに、アップデート?入る度に毎回勝手にOFFにされてる(多分…)んですよね………

おせっかいシステムすぎる やめろ俺を見るな 今回に至っては検索避けの項目すら…どこいった?!過ぎてボケがァーーッッ!!!

この後探しておきますシクシク…ひっそりレイドの洞窟で暮らしてたのに突如トレーナーに襲来されまくったソウグレってこんな気持ちだったんだろうな(こんなところで擬似体感すな

51 notes

·

View notes

Photo

Meguro, Tokyo / Apr. 2023

桜が散り忙しなく時が過ぎ去り、しかし強風混じりの雨はまた春らしく。湿度を含む空気の匂いも梅雨になる頃には飽きるだろうけど今はまだ初々しく。

97 notes

·

View notes

Text

京阪乗る人おけいおっさん。

(おけいはんやろが)

バスより電車派です。

日付が変わる寸前の今まで仕事でした。

(何時まで仕事しとるねん)

もう何もしたくありません。

華やかフライデー。

街行く皆さんは店で一杯とか楽しそうですが、こっちは疲れきってお腹すきすぎてそれどころではないので、帰宅後速攻でお米炊いてオムライスと親子丼どちらを作るかまよった挙句、親子丼を作りました。

(バカウマ)

トマトとサニーレタスが山ほどあるのでサラダも死ぬほど食べました。

ドレッシングも毎回手作りです。

(マニアか)

オムライスもバカウマですが次回にしましょう。

(お店のより美味しいぜ!)

ピザ生地を作って冷凍してあるので、ピザも作ろうと思いましたが、疲れすぎてやめました。

しかし、夜12時を過ぎると何故か街中から人がほとんど消える京都七不思議。

お腹が膨れたので、洗濯をしながらYouTubeで昭和の関西CMとサンテレビのうまいもの評判記とかも見ながらくつろぎます。

(飽きもせず何回みとんねん)

9 notes

·

View notes

Text

特別講義 in 専修大学のイベントレポートが到着!

公開を前に本日10月26日(木)、映画の舞台にロースクールが設定されていることにちなんで、法律家を志す学生が集う専修大学法学部の法廷教室にて本作の特別試写会を開催!上映後には原作小説を手がけた五十嵐律人さん、本作の深川栄洋監督、専修大学法学部の関正晴教授による“特別講義”と称してトークイベントが行なわれました。さらにイベントの途中で、法律家を目指す学生たちにエールを送るべく、主演を務めた永瀬廉さんがサプライズで登場!学生との質疑応答も行なわれ、会場は大きな盛り上がりを見せました。

弁護士でもある五十嵐さんは、原作となる小説を執筆したきっかけについて「もともと法律が好きだったんですが、その面白さがなかなか法律に携わってない方に伝わらないという思いがあり、小説という形で法律の面白さを描けないかと考えました。映画でも出てくる“無辜ゲーム(※生徒たちがゲームとして繰り広げる模擬裁判のようなゲーム)”がアイディアの着想となり、そこからどんどん発展していきました」と明かしました。

深川監督は、この小説を映画にする上での難しさについて「まず法律用語が難しい(苦笑)。若い人にどう見てもらい、乗ってもらうか? どういうふうに広い裾野に物語の面白さ、法律の面白さと危うさを感じさせるかが難しいポイントでした」とふり返りました。

そうして完成した映画について、五十嵐さんは「どの時間を切り取っても面白い。事件だけでなくそこに至る過程や裁判のパートも飽きさせない工夫や展開の仕方があって、原作をより面白く、エンタテイメントにして完成させてくださって感謝の気持ちでいっぱいです」と称賛を送りました。

関教授は法律家の視点で、本作について「いろんな場面で法律の制度や手続きについて出てきますが、そこをうまく使うというのが(よい)アイディアだなと思いました。時効や再審制度、証拠の追加などもそうですし、証人尋問のシーンは特に感心しました。一問一答で現実の裁判に近いものを感じました。普通の刑事ドラマだと主人公が喋りまくって尋問している感じではないんですが、今回の映画は尋問の仕方が実務に近かったです」とそのリアリティを含め、絶賛!これには五十嵐さんも「刑事訴訟法を専門にしている先生のお墨付きをいただけて嬉しいです」と笑みを浮かべていました。

そして、イベント中盤に完全サプライズで主演の“セイギ”こと久我清義を演じた永瀬さんが登場すると、会場は悲鳴のような歓声に包まれました! 真ん中の裁判長の席に座った永瀬さんは「緊張します…」とはにかみつつ「(映画の中では弁護士なので)こっち側じゃなかったので、ホンマに全部が見渡せる席で、特別な感覚がありますね」とご満悦。学生たちに向けて「弁護士の役をやらせていただき、ロースクール生の頃も少しだけ演じさせていただいて、弁護士になるために並々ならぬ努力をしないといけないことをこの映画を通じて学びました。みなさんも、そういう思いをされているかと思うと、少しだけみなさんのお気持ちがわかるし、親近感がわきます」と笑顔で語りかけました。

そんな、永瀬さんの劇中での弁護士ぶりについて、関教授は「一問一答の形式で、テキパキと杉咲花(織本美鈴役)から言葉を引き出すところの歯切れが良く、まさに法廷でやっている尋問に近かった」と称え、永瀬さんは良い弁護士になれるか? という質問に「訓練を積んでいけば」という条件付きで太鼓判を押しました。これには、法律用語のセリフに苦戦したという永瀬さんは「えげつない訓練じゃないですか!」と苦笑いを浮かべていました。

学生の中には劇中の無辜ゲームのようなことをやった経験があるという人も。ある学生は、この法廷教室で「模擬裁判をやりました。学生が一からシナリオを考えて、役になり切りました」と明かしました。ちなみに裁判の中身は「殺人事件で死刑か? 無期懲役かなど量刑の争い」とのこと。

別の学生は「おとぎ話の『ヘンゼルとグレーテル』を題材に、2人が魔女を殺したことを立証できるか?」というユニークな模擬裁判をやったと語りました。これに“裁判長”永瀬さんは「テーマが面白いですね!」と感心しつつ「ヘンゼルとグレーテルについてそこまで知らないけど、殺すのは良くないですね。有罪で!」と即判決を下し、会場は笑いに包まれました。

また、法律を学んでいた役に立ったことについて、ある学生は相続法の知識を今後の遺産相続の際に活かせると明かし、労働法を専門とする別に学生は、アルバイト先での有給や休業補償について、バイト先に働きかけた経験を明かし、永瀬さんは「法律は僕らの生活と切り離せないので、知っておいて損はないですよね。知識があると、行動もできますもんね」と感心しきりでした。

またある女子学生は永瀬さんに「法律を学んでいる女性のイメージ」についての質問が。永瀬さんは、法律家���なるための勉強の大変さやその量の多さに言及しつつ「過酷な状況に耐えられる忍耐力がある強い女性が多いのかなと思います」と語りました。

また、学生からは本作の撮影において苦労したことについての質問も。永瀬さんはやはり、耳慣れない法律用語に苦労したようで「発音も含めそれらをすらすら言わないといけなくて、常にそうした言葉が板についている感じで芝居をしないといけない。一度、法廷シーンで噛んでしまって、長回しでみなさんに申し訳なかったですが、2回目ももっと噛んでしまって…(苦笑)。スイッチが入ると取り戻しづらい空気感で、大変でした」と緊張感のある法廷シーンならではの苦労も明かしました。

五十嵐さんは、そんな永瀬さんについて「なりたての弁護士という役で、専門家だけどわからないところもあるんですよね。僕も同じ気持ちでしたし、そういう不安や悩んでいる姿や、法律家も完璧じゃないところを表現されていて素敵でした」と自身と重ね合わせてその演技力、表現力を称えました。

さらにある学生からは、King & Princeが歌う本作の主題歌「愛し生きること」について「お気に入りのフレーズは?」というユニークな質問も!永瀬さんは「綺麗な嘘で抱き締めるから」というフレーズを挙げ「全体的に今回の映画のために作られていて、バシッとハマった感覚があるし、どこかで救われた自分がいる感覚もあります。『綺麗な嘘で抱き締めるから』という言葉は、どこかでセイギの美鈴(杉咲花さん)に対する気持ち、馨(北村匠海さん)に対する思いに通じる部分があると思うし、好きです」と明かしてくれました。

イベントの最後に永瀬さんは「この物語はセイギと美鈴と馨がメインで進んでいきますが、それぞれが抱えている過去や思い、人それぞれに自分の正義感があると思うけど、その正義感や信念を突き通すことの苦しさ、つらさ、難しさも含めて描かれてると思います。あまり、法律が近くない存在の人十分に楽しんでいただけると思うし、映画をきっかけにもしかして法律に興味持ってくださる方もいるんじゃないかと思います。余白を残して、考えていただくところが多々ある映画なので、見終わって感想を話し合って、それぞれの意見を交換し合っても面白いと思います」と呼びかけ、温かい拍手に包まれてイベントは終了しました。

公式サイト

19 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい

The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。

プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。

”中庭”と”大きな気積をもったドーム状空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside.

The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

-

⚪︎ロケーション

立地は兵庫県西宮市。周辺は自然が豊かで古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリア。地価が高く坪単価も比較的高いため、���地が細分化され密集している地域も多くみられる。 敷地はそのような地域の旗竿型のコンパクトな土地であり、四方を2階建て隣家に囲まれた窮屈な印象があった。クライアントは、周辺環境の良さと幼い頃から慣れ親しんだ地域であるという点を重視しこの土地を購入された。

⚪︎ご要望

クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。

⚪︎デザインコンセプト

プライバシーの観点から外側に開くことが難しい敷地条件であったため、内側にクライアントのための独立した世界をつくることを目指した。共有していただいた好みのインテリアイメージにはヨーロッパの空気感を感じるものが多く、意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まず敷地に対して可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、外に閉じた箱型の計画とした。内部でも自然や四季を感じ取れるよう、比較的採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りにリビングダイニングやキッチンなどのアクティブスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。

この住まいの最大の特徴であるホールは、家族や親しい友人と親密な時間を過ごすためにつくられた。外に閉じた住まいの中で窮屈さを感じることなく、居心地良く快適に過ごせる空間を目指したものである。適度に求心性のある平面が団欒を生み、中庭とドームの大きな気積により人が集まっても居心地の良さを担保できる。暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。

さらに完全にプライベートな空間である2階に対して、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を持たせることで、狭い箱の中に変化と奥行きを生み出そうとしている。床のタイル仕上げ、路地のテラス席のようなダイニングテーブル、吹き抜けに突き出したバルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトが醸し出す少し厳かな雰囲気、などの要素が相まって1階の空気感をつくり出している。

採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として全体の照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最大限美しく感じられるように明るさの序列を整理した。また壁天井の仕上げは淡い赤褐色の漆喰塗りに統一することで、明るさを増幅させながら光の暖かさも感じられるようにした。

空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。

⚪︎構造計画

木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。

⚪︎造園計画

この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。

敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。

⚪︎照明計画

ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。

対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、��イニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。

⚪︎室内環境

居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。

換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。

また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。

※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法

⚪︎まとめ

近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。

⚪︎建物概要

家族構成 |夫婦

延床面積 |70.10㎡

建築面積 |42.56㎡

1階床面積|39.59㎡

2階床面積|30.51㎡

敷地面積 |89.35㎡

所在地 |兵庫県西宮市

用途地域 |22条区域

構造規模 |木造2階建て

外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付

内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼

壁:マーブルフィール塗装仕上

天井:マーブルフィール塗装仕上

設計期間|2022年11月~2023年7月

工事期間|2023年8月~2024年3月

基本設計・実施設計・現場監理|

arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹

施工 |株式会社稔工務店

造園 |荻野景観設計株式会社

照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦

空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克

家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior.

ダイニングチェア:tenon

インテリアスタイリング|raum

撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹

資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ

テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa

⚪︎Positioning the land as the background

Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots.

The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood.

⚪︎Requests

The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied.

⚪︎Design concept

The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.)

The hall, the most distinctive feature of the house, was created to spend quality time with family and close friends. Therefore, we aimed to create a cozy and comfortable space without feeling cramped in a house that is closed to the outside. The moderately centripetal plan creates a family gathering, the courtyard and the large volume of the dome guarantees a cozy feeling even when people gather together. It is a tolerant space that can accept the people’s life.

In contrast to the completely private space on the second floor, the first floor has a semi-public atmosphere even though it is a house, creating a sense of change and depth within the narrow box. The tiled floor, the dining space that resembles a terrace in an alley, the balcony-like cantilever stairs that protrudes into the atrium, and the slightly austere atmosphere created by the dome and symbolic top light all work together to create the atmosphere of the ground floor.

In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space.

In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space.

⚪︎Interior Environment

A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control.

The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads.

The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator.

⚪︎Structural Planning

Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs.

⚪︎Landscaping plan

The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives.

The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium.

⚪︎Lighting Plan

The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space.

On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space.

⚪︎Summary

In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle.

⚪︎Property Information

Client|Couple

Total floor area|70.10m2

Building area|42.56m2

1floor area|39.59m2

2floor area|30.51m2

Site area|89.35㎡

Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan

Zoning|Article 22 zone

Structure|Wooden 2 stories

Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad

Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring

Walls: Marble Feel paint finish

Ceiling: Marble Feel paint finish

Design Period|November 2022 - July 2023

Construction Period|August 2023 - March 2024

Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier

Construction| Minoru Construction Company

Landscaping|Ogino Landscape Design Co.

Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co.

Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co.

Dining table and sofa|wood work olior.

Dining chairs|tenon

Interior styling|raum

Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato)

Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co.

Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

8 notes

·

View notes

Text

夏旅2023 庄内散策 - 加茂水族館 クラゲドリーム館

世界最大級のクラゲ水族館、加茂水族館にてクラゲチャレンジ。

今回の旅の目的の1つ、クラゲドリーム館の愛称を持ち、約80種のクラゲを楽しめる世界最大級の水族館。庄内屈指の観光地、ということで開場直後到着するバスで鶴岡駅から移動(この庄内交通さんのバスは交通系ICカード使用可能)してみたものの…

入口には既に長蛇の列(ちなみに訪問日は繁忙期による入場制限開始前日)。日差しに照らされながらの入場待ちと入場後 展示室にはいれるまで、およそ30分くらい待ったかな。

クラゲエリアには、エチゼンクラゲ・ビゼンクラゲ等、あまり見たことがなかったものも。場内もなかなかの混雑ぶりなのでサクッと撮影して移動を繰り返す。故にじっくり追い込むことはできなかったものの、満足いくクラゲさん多数でした。やっぱりクラゲ撮影は楽しい!大きな丸い水槽の中を舞う無数のミズクラゲを楽しめる、人気のクラゲドリームシアターも時間を忘れさせてくれます。

ただ…ちょっとカメラの設定をミスしていて、ISO感度がかなり高めのざらざら写真になってしまいました… LightroomのAIノイズ除去機能で何とかリカバリしました。

水族館前の美しい海と背後にたたずむ鳥海山の眺めも絶景。海なし内陸県出身なので、ずっと眺めていても飽きないね(日陰から限定で)。

ちなみに、お昼過ぎには入口の行列は朝の3倍くらいには膨らんでいました、恐るべし。

41 notes

·

View notes

Text

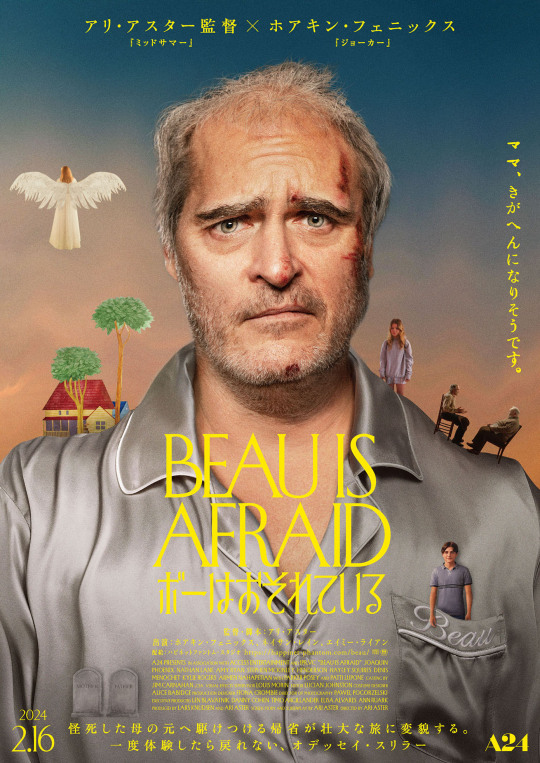

「ボーはおそれている」を観た。

以下ネタバレあり。

前に「哀れなるものたち」を観に行った時予告編を観て気になっていた映画。でもアリ・アスターといえば「ヘレディタリー」と「ミッドサマー」なので、ホラーがあんまり得意でない自分はどうかな…と思っていた。

というような話をXに書いていたらアリ・アスターの短編"The Trouble With Mom"というものを教えていただいて、おそらくアリ・アスターはこのテーマです、とのことだった。

まあ短編だしと軽い気持ちで見てみたら、これがものすごくよかった。自分がちょっと親(特に母親)が苦手なのが大きいとは思うけど、短編映画でこんなによかったのは久しぶりだし、今年観た映画のなかでもトップくらいによかった。短くてセリフのない映画でこれだけやるとはアリ・アスターすごいな…。

youtube

というわけで俄然「ボーはおそれている」も気になって観ようという気持ちにはなっていたものの、急に仕事が忙しくなってしまってなかなか行けず、なんとか先週末ようやく行けた。日曜最後の回だったのでガラガラだったし、ど真ん中のいい席で観れた。

で、「ボーはおそれている」の話。

基本的にはTrouble With Momなんだけど、長いだけあって親子以外にも家族の話や、子供を持つことや、あまり自分は分からないので下手なことは言えないけど、精神的な病気やADHDというようなことも描かれていたと思う。なので入れたい要素が多すぎてこの3時間なんだろうな。

3時間はたしかに長かったし、最初は90〜120分くらいにカットしてもよかったんじゃないかなと思ったけど、今はこれはこれで意外とよかったのかなという気もする。3時間なんだけど、4パートくらいに結構はっきり別れていて、なんとなく海外ドラマを4本立て続けに見たような感じかな。そもそも長いのは事前に分かっていたし、長い割には意外と観やすかった気はする。それに、意外と最初の方も覚えている。

最初のボーの自宅のパートはあんまりいらないんじゃないかなと思ったけど、「ボーにとっての現実」をしっかりインパクトを持たせて打ち出すには必要だったのかな。全身タトゥーで真っ黒のカラコン(?)の人がやばかった。というかボーの近所がポストアポカリプスすぎる。Fallout級。でもそういう風に見えているってことなのか。

2つ目の謎のファミリーの家に転がり込む所はいわゆる「表面上いい人たちだけど実は…」というホラー映画の定番のパロディみたいな感じなのかな。この家族は一人息子を戦争で亡くしていて、そこから両親も妹もおかしくなってしまった、というボーとは別の「家族、親子」の話が描かれていて、戦争の多いアメリカだとある話なのかなあと思ったりもした。ファミリーやマイホーム、軍隊に入る愛国心というのはアメリカの良き象徴みたいになってるけど、実際には問題山積みなんだろうな…。お母さんはなんでここで家族っていいよねと思わせようとしたのか…。

3つ目のヒッピー劇団(?)のパートは一番好きなパートだった。また別の映画の話になってしまうけど、このパートを担当したクリストバル・レオンとホアキン・コシーニャの「オオカミの家」という映画が友人に勧められて気になっていて、でも結局見れずじまいだった。本人たちの映画ではないけど、ここでその一端が見れてよかった。演劇の舞台からという導入もよかったし、書き割りのセットのような、手書きのような不思議なアニメーションはとてもよかった。この時のナレーターというか語り手はやっぱりお母さんだったのかな…?

この時のホアキン・フェニックスがボーとは全くの別人という感じで、やっぱり役者さんってすご��なあと思った。目がもう全然違う。

4つ目は意外とあっさり実家に帰り着いてからのお母さん、そして父親(?)との対決、さらに初恋の終わりとなかなか盛りだくさんだった。自分的にはやはり母親との対決シーンが良かったかなあ。Trouble With Momは短篇だしセリフがなかったけど、ボーは尺もあるし台詞もあって、母親の言い分もあるのがよかったと思う。いやほんと親子とか家族ってホラー映画より怖い呪いだ…。その後の兄と父(?)のシーンといい、ここは自分の恐怖と向かい合うパートだったのかな。

5つ目、というか4つ目のパートに入れてもいいのかもしれないけど、スタジアムのシーンはまさか最後こうなるとは思わずびっくりした。恐怖と向き合ってみたけど、結局母親からは逃れられないという…。そして結末はTrouble With Momと大体同じ。

全体的に、かなり色々やりすぎにしてあって笑ってしまう感じで、ホラー要素はほとんどなくてよかった。そして単純にボーが被害者で虐げられてるだけ、とかではなく、決められないこととか、自分が悪いと思ってしまうことを悩んでいたり、母親には母親なりの自分が親からもらえなかった愛情を子供に注いでやりたいという気持ちがあったりとか、誰にでもどっちもある、あるいは色々ある悩みや考えや恐れをしっかり出しているのはよかった。

"Guilty"という言葉が劇中度々出てきたけど、これはキリスト教を信仰しているとまた意味があるのかな。自分は特に信仰はないけど、なんとなく自分が悪いと思ってしまうことがあるのでなんとも言えない気持ちになった。

色々決められなかったり、必要以上によくないことを想像してしまったり、ちょっと心配になるとすぐネットで(信頼性の低そうな情報を)検索してみたり、結構自分にも当てはまるなと思う所があった。Trouble With Momもだけど、なんだかアリ・アスターには勝手に親近感を持つなあ。

そういう人間の中の複雑な気持ちの表現が全体的にすごく過剰なので、真ん中あたりでヒッピー劇団〜アニメーションの見やすいパートを入れたのは構成として上手いなと思った。あれがなくてずっと過剰な表現続きだと疲れるし飽きてしまいそう。

ただ、アニメーションパート以外の映像や音楽、美術などはわりと普通かな…という印象だった。悪くはなかったけど…。まあそこを見る映画でもないかな。

音楽といえばヴァネッサ・カールトンやマライア・キャリーといった懐かしの名曲が突然かかって(しかもかかるシーンがまた可笑しい)、結構笑いそうになった。少し調べてみた所、歌詞にもかなり意味があったらしい。お母さんキモすぎる。

公式サイトに見た人向けの解説があったので読んでみたけど、やはりいろんな映画のオマージュというか引用があるらしい。サンセット大通りは好きな映画だけど気が付かなかったなあ。監視カメラの所はたしかにリンチの「ロスト・ハイウェイ」を思い出したけど、同じA24の「アンダー・ザ・シルバーレイク」っぽい雰囲気もあった気がする。

自分的にいちばん思い出したのは「未来世紀ブラジル」だった。

youtube

よく「オーウェルの1984的な統制社会の恐怖を…」とか説明されるけど、結構親子、それも母と息子の話なんだよな。主人公のサムが夢と現実の区別がつかなくなっていく感じもボーにちょっと近い気がするし、父親が出てこない点も似ている気がする。

あと、ブラジルのエンドロールとボーのエンドロールが似ている気がした。どちらも暗くグレーな広い空間の真ん中に死んだ主人公がいて、その画の上にクレジットがでてくる。なんか共通するものがありそうな気がするなあ。

あと、もうひとつ思い出したのはデヴィッド・フィンチャーの「ゲーム」。

youtube

これはたしか最終的に主人公の"ゲーム"は弟が全て仕組んだものだった、というオチなんだけど、全てを母親に仕組まれていたボーに近いかもなと。CRSという会社がちょいちょい出てくるのもお母さんの会社が色々なところに出てくるのに少し近いかも。見たのがずいぶん昔なので詳細は覚えていないけど、また観たいなあ。でもこの手のネタは他にもたくさんあるか。

ボーはおそれている、総合的にはまあまあといった感じだったけど、なかなか面白い映画だった。親子も家族も色んなものへの恐れも、永遠のテーマなんだなあ。どうしたらいいという答えはないけど、あれこれ考えるきっかけになる映画な気がする。この内容で3時間の映画を作って世界に配給されるというのはとてもいいことだな。ヘレディタリーとミッドサマーも怖そうだけど観てみよう。

<余談>

自分の持っていたクレジットカードの一つがサービス終了とのことで、自動的にSaison Gold Premiumというカードに切り替わった。普段、カードの優待とかはあまり気にしないんだけど、このカードの優待で「映画のチケットがいつでも1000円」というのがあって今回それを初めて使ってみた。

対応している映画館が限られているけど、自分がよく行くTOHOシネマズは使えた。ちょっと面倒なのは、まず映画のチケットが無料になるクーポンを1000円で買う→そのクーポンを使って無料でチケットを取る、という二段階の手間がかかるのと、購入の12時間後にクーポンが送られてくるという所。自分は仕事の都合で今なら行けそう…と急に行くことが多いので、これは少し残念。でも、クーポンの有効期限は3ヶ月くらいあるようなので、観たい映画がある時は事前に購入しておけば突然行くこともできそう。

最近はわりと映画行くようになったので、これはありがたいな〜

7 notes

·

View notes

Text

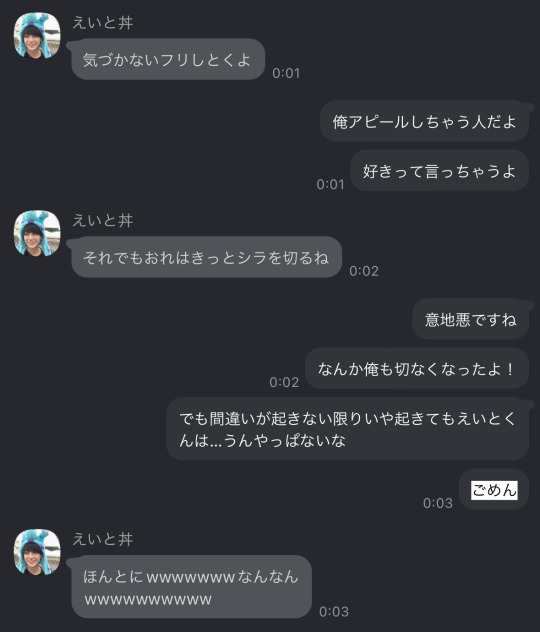

昨日ひっさしぶりに、と言っても一週間振りだけどえいとくんと電話をしました!と言うかもう一週間誰とも会話してないじゃん!になってさ、それこそえいとくんとは毎日連絡とってたんだけど最近のえいとくんのカカオのメッセージが

「あっちゃん大丈夫?」

「あっちゃん生きてる?」

「あっちゃん今日は元気?」

うん。超優男を発揮してくれてたわけですよ!いつもあんなにふざけ倒してるのにね!でもちょこちょこ会話では変わらず2人でバカをやってるので、まあ、安定ということで。

それはそうと久しぶりに電話したけどお互い話したいことありすぎでもないのに同じタイミングで話したり、俺の言ってることに俺自身も意味がわからなくなって、えいとくんも面白かったのか笑ったり、あ、これ、俺が求めてたの!って何か安心感得ちゃったよね。あと昨日ずっとえいとくんが「やばい、俺モテ期来るかも!」って大はしゃぎしてて面白かったなあ。俺が「え、でも本当に来てもいいの?」って謎質問ぶつけたら「うーん」ってちょっと悩んでたし!結論えいとくんの「モテたい」は話半分で聞くのが良いかな、になりました。話始めたらキリないしね!!

それからねーー何話したっけなあ。何かどうでも良いことも話したし、あ、外が暗いのに明るいねって言ったら笑ってました。「あっちゃん本当意味がわからない」って。でも本当に昨日さ、暗いのに明るかったんだよ!夜なのにはっきり見えちゃって、でも1:30過ぎたら真っ暗になってたけど。多分これは全然伝わってなかったと思われます。えいとくんに「ねえ外見てよ」って言っても多分見てなかった。何でよーー!

あ、そうそう。中華街の話もしたよん。と言うのも昨日池田くんの配信ちょっとお邪魔しててその中で中華街ってワード出てさ!えいとくんが小籠包食べたいみたいなので今度2人でオフの日合わせて行ってきまーす!中華街って名前だけでワクワクするの俺だけかな?肉まんもアイスも食べようねーって言ったら「小籠包じゃなくて?」ってマジレスしてきたえいとくんを思い出して今じわじわ来ていますが!俺の大好きなラーメン博物館も一緒に行ってくれるみたいなので俺は今から楽しみでーす!あまりにも一緒に行きたすぎた俺「えいとくん、俺えいとくんのオフの日被らせるからね!」めちゃくちゃ必死。えいとくん爆笑。

本当に思うんだけど一緒にいて飽きないし常に面白いから困ります、この小西詠斗と言う人物が!俺の心の中にスッと入ってきてくれたえいとくんと言う存在が俺にとってどれだけ有難いかきっと何度伝えても伝えきれないんだろうなって思う。いつも本当にありがとねん。定期的に有り難みを噛み締めるためにえいとくんの方角に向かってお辞儀!

追伸 あ。小ネタを一つどうぞ。

4 notes

·

View notes

Text

東京五輪から2年 湾岸はいま

悪夢のようなTOKYO2020大会から2年が経った。

五輪のために姿を変えられたあの場所は、巨額の資金を費やして建てられた会場は、白いフェンスに閉ざされていた公園は、いま一体どうなっているのか。

湾岸エリアを中心に、フィールドワークを行った。

①築地市場

築地本願寺から場外市場に向かう。日曜日。外国人観光客、親子連れ、カップル。賑わいは築地市場があった頃と変わらないように見えた。どの店にも、昼食を目当てに沢山の人が並んでいる。

立体駐車場の最上階から市場のあった方を見下ろす。縦横に走るターレ、魚の並ぶケース、積み上げられたトロ箱、林立する仲卸の看板――それらが全て消え去り、でこぼこの、剥き出しのコンクリートだけが灼熱の太陽に焼かれていた。その一部は駐車スペースに。数台の自家用車。物悲しくなるぐらいしょぼい。

駐車場のわきに、築地市場の仲卸とおぼしき店名のプレートを付けたターレが放置されていた。よく見ると、ナンバープレートを外した痕がくっきりと残っている。

石原元都知事が主導した2016年五輪招致当時、築地市場を潰してメディアセンターを作るという話が出ていた。2020東京大会ではそれが「駐車場」にかわり、市場は2018年10月に東京都によって閉鎖された。選手村から競技場への輸送のために新たに作られた環状2号の全面開通は、五輪閉幕から1年以上も過ぎた2022年12月。五輪招致が、都民の台所を打ち出の小づちのように利権を生み出す空虚な「一等地」に変えてしまった。

築地を舞台にしたある連載漫画の中で、目利き一筋の主人公は何故か移転に何の葛藤もないまま「豊洲で頑張っていこう」と仲間に呼びかけていた。築地市場83年の歴史は、急速に「なかったもの」にされようとしている。

②月島

東京では五輪の前から、競技会場と直接関係のない場所でも各地で再開発が起こっていた。晴海にも程近い、湾岸エリアに位置する月島もまたその1つ。もんじゃストリートで有名なこの町は、一本裏道に入ると古い木造家屋が軒を連ねる下町らしさが残っている。私たちが2017年に訪問した際は、月島1丁目西仲通り地区再開発計画のためにもんじゃストリートの店舗が軒並み閉店していた。

そして今回訪ねてみると、MID TOWER GRANDなる地上32階、高さ121mの超高層マンションが建ち(2020年10月竣工)、その1階にもんじゃ屋などの店舗が入っていた。

月島ではさらに地上48階、高さ178.00mのタワマンを建てる月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業、地上58階、高さ199mのタワマンを建てる月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業が控えている。フィールドワークの後で知ったことだが、この月島三丁目再開発計画には反対運動や行政訴訟も起こっているとのこと。長年暮らしてきた人々の息吹が聞こえるような町並みが、大手開発業者によって姿を変えられようとしていることには胸が痛む。

③晴海選手村

カンカン照りの選手村跡地。ここはHARUMI FLAGなる高層マンション群として開発され、完成すれば5,632戸12,000人が暮らす街になるという。未だ工事中で通行できるのはメインストリートの車道のみ。焼けつくような暑さの中、誰もいないコンクリートだらけの空間は殺伐とした雰囲気が漂っていた。

選手村をめぐっては、東京都が適正価格の10分の1という不当な安さで都有地を三井不動産ら11社のデベロッパーに売却したとして住民訴訟が起きている。五輪という祝賀的なイベントが作り出す例外状態によって、公共財産が民間資本に吸い上げられた象徴的な場所だ。

街の中心に近づくと、左手には、大会中、大量の食材廃棄が問題となった食堂の跡地が、中央区立の小中学校(2024年度開校予定)として整備されていた。

右手には三井不動産の商業施設「ららテラス」。その1階には「東京五輪を振り返りスポーツの力を発信する施設」として「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」が設置されるらしい。五輪と三井不動産のどこまでも続く蜜月がうかがえる。

その先では道路を挟んで左右両方の街区で50階建ての2棟の超高層タワーマンションが目下建設中だった。

選手村を訪れるとき、2018年、建設工事中に2人の労働者が亡くなったことを思わずにはいられない。その街区は、労働者の死という痛ましい現実を塗り固めるようにSUN VILLAGE(太陽の村)という輝かしい名前で分譲されている。

この街区だけではない。この街全体が、五輪によって引き起こされた問題などまるで何もなかったかのように成り立っている。この街ではとても生きていけない、生きた心地がしない。生気を抜かれたようにその場を後にした。

④潮風公園、お台場海浜公園

ビーチバレーボールの会場設営のため何年もフェンス封鎖されていた潮風公園。わたしたちは初めて公園内に入った。こんなに広かったのか!無観客のくせに、この公園全体を占拠していたなんて、ほんとうに厚かましい。

東京湾の対岸の埠頭にはコンテナが並んでいる。海をみてみると、うっ!海水は泥沼のような色。しかし、なぜか匂いはせず、潮の匂いさえもしない。ファブリーズでもしているのか?

わたしたちは、野宿の人たちが寝ていた場所を探して公園内を歩いた(東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織員会による追い出し→https://x.gd/ZJP4d)。木がたくさんあってなかなか住み心地よさそうだと思っていたら、屋根のある排除ベンチにたどり着いた。なんて醜いデザインなのだろう。

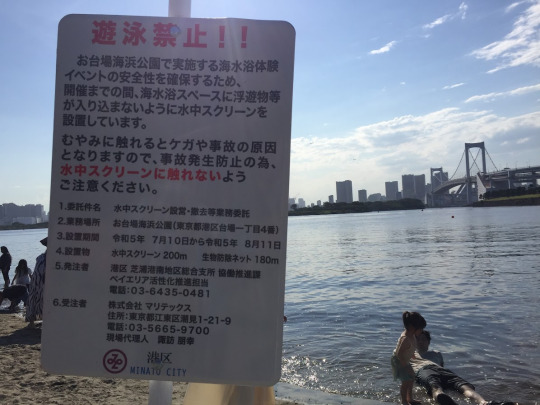

次に「トイレのようなニオイ」と話題になったお台場海浜公園のビーチへ、匂いを確認しに行った。「遊泳禁止」の看板があり、スクリーニングのためと記してあったが、やはり汚染が懸念されているのだろろう。このビーチの海水も濁っていて、潮の匂いさえもしない。怪しい水質だ。

しかし、暑すぎる。灼熱の日差しの下で、ビーチバレーボールや、トライアスロンをやって、汚い海に飛び込んでいたのか。

知れば知るほど、オリンピック・パラリンピックは地獄だ。

⑤有明

有明の旧会場エリアへ。グーグルマップで見ると、どうやらこの一帯は「有明オリンピック・パラリンピックパーク」と名付けられたらしい。いまや地に落ちた電通がオリンピックでちゃっかりゲットした、唯一黒字と言われる有明アリーナへ。SNSではステージが見えない席があると不評を買っていたが、「ディズニーオンアイス」をやってるらしく、猛暑の折、駅から会場まで大勢の人だかり。

有明体操競技場はこの5月に「有明ジメックス」と名を変え、株式会社東京ビックサイトが運営する展示場としてオープンしたらしい。第一印象は「・・・神社?」世界的ウッドショックの最中に木材を山のように使って、10年程度で取り壊される予定とのこと。こんなに立派にする必要あったのか?

そこからゆりかもめの駅を越えると、フェンスで囲われた草ぼうぼうのワイルドな一角が。有明BMX会場跡地だ。グーグルマップには「有明アーバンスポーツパーク(2024年4月開業)」とあるが、いまのところ影も形もない。スポーツ施設より原っぱ公園の方が需要あるのでは?

有明テニスの森公園は工事パネルが外されて、開放感に溢れていた。こんな素敵な場所を何年もオリンピックのために囲って、市民を排除してきたかと思うとあらためて腹が立つ。

真夏の炎天下に火を燃やし続けた聖火台があった夢の大橋にも立ち寄った。観覧車が無くなっていた。東京都はこの夢の大橋を含むシンボルプロムナード公園の一角に、新たに聖火台置き場をつくって飾っている。東京都はいつまでオリパラの亡霊にすがる気か。。

⑥辰巳・東京アクアティクスセンター

アクアティクスセンター

「威圧」を形にしたような巨大建造物。

建物の周りには木陰がなく、取ってつけたような弱々しい植栽が施されている。

正面外の、広すぎる階段は、車いす利用者でなくても、大げさすぎてびっくりする。コンクリートが日射で熱い。ゴミ一つ落ちていないのは、人が寄り付かないからだろう。

その下にたたずんで私は、ピラミッド建設のために労働を強いられている人のような気持ちがした。

ここは、公園の一部であった。近くに団地もある。誰でも入って、海からの風を感じながらくつろぎ、出会う場所だったはずだ。

5年前に訪れた時は、工事中で巨大な支柱がそびえたっていた。三内丸山遺跡にインスパイアされたのかと思ったが、出来上がったのは帝国主義の終点のようなしろものだった。

「お前たちが来るところではない。」という声がどこからか聴こえる気がした。

知ってる。だから入ってみた。静かだ。人っ子一人いない、空調が効いて冷え切っている。だだっ広いロビーの小さな一角に、TOKYO2020オリパラのポスターたちがいまだに展示されていた。

競争をあおり、序列化し、勝者に過剰な価値を与え、「感動」を動員するスペクタクルがここで続けられるのだ。

生きていくのに必要な潤いをもたらす公園に、このような醜悪なものが君臨しているのを私は許せない。

炎天下の湾岸エリアを丸1日かけて回った。TOKYO2020跡地は、廃墟になっていると思いきや、むしろ多くの場所でまだまだ開発が続いていた。開発への飽くなき欲望と「レガシー」への執着、五輪災害は閉幕後も延々と残り続けている。

この日撮影した映像を使って「オリンピックって何?東京からパリ五輪1年前によせて」という動画を作成し、1年後に五輪開幕が迫るパリでの反五輪の闘いに連帯を示すメッセージとした。

From Tokyo To PARIS, NOlympicsAnywhere

youtube

18 notes

·

View notes

Text

Queen Bee - "Faust" English Translation

I thought I'd share my own interpretation of the song! It's clear that the lyrics are pretty closely linked to the legend, which Avu has said intrigued her from a young age.

I believe that when Avu sings in her normal voice, it is her Avu-chan persona representing Faust. Avuchi is her recently revealed pop idol persona, who represents Mephisto in this song. Of course, this is just my interpretation based on recent QB lore, so it may not be completely correct!

思ったより早く時は過ぎ

飽くなき心は彷徨い

動けない身体を無理矢理追い剥ぎ

引っ掴む幕切れよ

The moment passed faster than I thought

My insatiable heart wandering

Taking my motionless body by force

The conclusion I reach for

ただ羨ましかった

してみたかった

与えられてからぱっと棄ててみたかった

強張る指先 弛む目頭

願いを叶え、叶えたまえ

I was only jealous

I wanted to try

Suddenly I wanted to throw away what I’d received

Stiffening fingertips, drooping eyelids

Grant my wish, I order you!

さあ儀式を致しましょう

法則を壊し理をも抜け出して

指切りをしましょう

過去すら翻し約束を繋ぎ果て

Let’s perform the ritual

Break the rules and defy reason

Let’s pinky swear

Change the past and fulfill our pact

「呼んだ?」

この世の皆さん こんにちは

女王蜂のアイドル

地獄出身 ぁゔちでーす!

皆さん 今日は最後まで

思いっきり楽しんでいくよ yeah

“You called?”

Everyone out there, hello!

It’s me, Queen Bee’s idol,

Avuchi from Hell!

Everyone, today until the last

We’ll have as much fun as we can! Yeah!

思ったよりむしろかなり好き

たちまち夢が呪い合い

濁れない孤独とときめきを特別、祈りと呼ぼうか

I like it rather more than I thought

In an instant, my dream met with a curse

Shall we call this unwavering solitude and excitement special, or a prayer?

逃げられなかった?

辞められなかった?

もしかしたら出会わなけりゃよかった

怨み泣き言を放つより早く!

願いを叶えて、あげないぞ

Could I not run?

Could I not quit?

I’d be glad if perhaps we crossed paths

It’d be faster than whining!

Grant my wish, I won’t do it!

認められたってね 挑まなきゃだから

どこからどこまでも嘘だと思うんでしょう?

怒鳴る鳴き声を聞かせてよ早く

願いを叶えて、あげるよ

I was accepted because I fought for it

So you think it’s all a lie?

Let me hear you scream your cries!

You will grant my wish.

さあ儀式を続けましょう

影が先に踊り歌は声を離れて響く

指切りをしましょう

売り捌く名前と煮凝る期待たち

でたらめに空を釘で打つ度

かなしい星空出来上がり

きれいだって眺めては

ひとは願いをかけ諦めそして瞼のなかへ

Let’s continue the ritual

First the shadows will dance, and a voice will be heard from far away

Let’s pinky swear

Selling out names and simmering expectations

When I hit the sky with random nails

The sad starry sky will be complete

It’s beautiful, but looking up at it

A person gives up on their wish and leaves it in their eyelid

あなただけは違うんでしょう?

さあ指切りをしましょう

So you’re the only different one?

Then let’s pinky swear

24 notes

·

View notes

Text

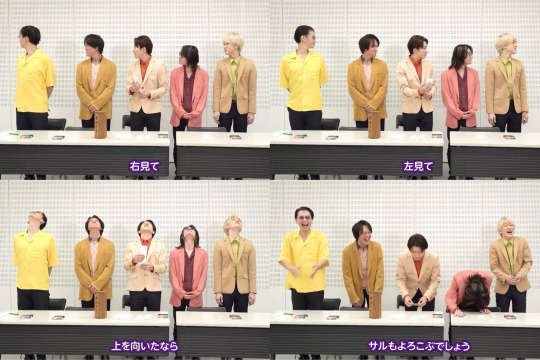

みなさまにとって、今年はどんな一年やったんやろう。うれしいことたくさんあった?かなしいこと以上に、たのしいことやうれしいことが上回っていたなら僕もしあわせです。ちなみに僕たちは右を見て、左を見て、上を向いて、サルを喜ばせた一年でございました。今日は年内最後にひとつ、どうしてもやりたいことがありましてね。一年間の活動をまとめてみたいのよ。お仕事というのもたいせつなご縁ですから。ものすごーく長くなってしまいそうな予感がしているので、お時間とご興味のある方はぜひお付き合いくださいな。Tumblrさんがひとつの投稿に10枚までしか写真を貼り付けられないみたいやから、上半期と下半期に分けて投稿しますよ。それではげんきいっぱいにいってみよー!

1月

2023年の幕開け。いちばん最初にテレビ越しでみなさまとお会いしたのは、ダウンタウンDXさんの最強運ランキングやったね。

わらってる。笑ってますけど、乙女座×A型の僕は41位でした。48位中の41位。僕はおしゃべりがへたっぴやからひとりでバラエティにお邪魔するのって結構珍しかったりするんやけど、まさかこんなに早く名前が呼ばれるとは思わんかったなあ。クレームではないですよ。僕がこういう風貌だからか、近くにおった後輩の橋本涼に「ビビってます」と言わせてしまったり、あのちゃんから「歯並びあまり綺麗じゃない」と言われたり。新年早々だいぶふんだりけったりでした。もちろんクレームではないよ。来年はすこしでも順位が上がっていますように。

続きまして、映画「嘘八百〜なにわ夢の陣〜」が全国の映画館で公開に。僕の体の事情でずっと避けていた映像作品。ご迷惑をおかけしたらどうしようかと不安な気持ちもあったけれど、この作品をやり遂げたあとはまた映像のお仕事もしてみたい、と前向きになれた僕がいて。恐怖心をひとつ、やさしく解いていただきました。感謝やね。カリスマ波動アーティストの彼は今までまったく演じたことのない人間性で、思い出深い作品。只今レンタルも開始されておりますよ。年始のまったり時間のお供にいかがでしょう。

1月の締めくくりはドームLIVE18祭。僕たちの愛する故郷、大阪でフィナーレを迎えました。楽しい時間は瞬く間に過ぎてしまうけど、18年目まで連れてきてくれてありがとう、の気持ちを余すことなくお伝えできたことがとってもしあわせ。またはやく会いたいね。

2月

お洋服かわいいでしょ。こちらはEテレのドラマ「オリガミの魔女と博士の四角い時間」という作品。ゲストで1話分がっつりと出演させていただきましたよ。僕の役は、星空を支えるうしかい座のカウボーイ。アトラスくんです。空から逃げてしまったうしさんを呼び戻すために、オリガミの博士とかわいいうしさんをおりおり。めっちゃ難しかったなあ…。

3月

3月は嘘八百からのご縁で、友近さんの番組にお邪魔しました。なかよしこよしなのよ。雪国でのロケは寒かったけど、大好きなお姐さんとの北海道デートやったから子供のようにはしゃいでもうた。誰と楽しむかって大事よね。上富良野町。かみふらのちょう。いいところです。

4月

とってもかわいい妹分と、ananさんの表紙に呼んでいただきました。表紙ですって。品出しの店員さんはびっくりしたやろなあ。今までまったく知らんかったけど、ananさんは心臓の毛がぼーぼーなんやと思う。ありがたいことです。

5月

48枚目のシングル、未完成の発売。たくさんのおともだちからも気に入っていただけたようで、ひとつひとつの感想がほんまにうれしかった。選り好みせずいろんなジャンルを歌える自分たちでいたいと思うけど、やっぱり誰かの背中を押す応援歌は、それぞれが持つパワーというものがいつも以上にきらりと輝くような気がするね。

5月はもういっちょ。このお写真で僕が着用しているサングラス、実は自分で手掛けたものなんです。365日使いやすいルックスと使い心地に。そんな想いを込めて、GROOVERさんの手をお借りしながら無事形にすることができました。抽選販売になってしまったけれど、もっとたくさんの方の元へお届けできるように、そしてまた次に繋げられるように僕も頑張ろう。

6月

1月に紹介した18祭の映像商品が世に出ましたね。特典映像と本編、すべてまるっと含めて13時間超え。愛するeighterさんを楽しませたい!の気持ちから、ついこんなことに。てんこもりや。もりもり。いつ見ても飽きないでいてほしいからね。さて、以上で前半戦はおしまいです。10枚までしか載せられへんから結構厳選してもうたなぁ…。後半戦へつづくぞー!

7 notes

·

View notes

Quote

醤油と砂糖使い過ぎでバリエーションが少ないとは思ってる。寿司も全部醤油で食べるのは飽きる。塩やタレとかそれぞれもっといい味付けがあるのに醤油一辺倒は怠惰。

[B! 文化] 「日本料理がおいしいの日本人が慣れてるだけ」「日本料理は切っただけ煮ただけ焼いただけでスパイスが貧弱」に反論が集まった話

4 notes

·

View notes

Text

23-8-4

主治医から療養するよう言われ、予定のない毎日、あまりに暑いので空調を効かせた部屋の中で過ごすのも飽きてきた。「泳ぎにいきたい」と昨年末のあたりから考えていて水着なども一式揃えていたものの、それっきりになっていた。のを、「今日、行ってしまおう」と思い立った。幼い頃に行ったことがある、サウナやジャグジーが併設された良い感じの雰囲気の室内プールに行くことにして、炎天下のなか小一時間原付を走らせた。10年ぶり位に泳いだものの、身体は泳ぐことを覚えていて、100mくらい平泳ぎをしては少し休むのを4、5回繰り返し、二の腕のあたりが痛くなってきたのを感じたあたりで水から上がる。外のテラスで自販機で買った紙コップのミルクセーキを飲みながら、吹いてくる風が気持ちよかった。30号線沿いを走らせながら途中途中、家族で訪れたことがあるような懐かしいチェーン店の数々を通りすぎて自室に帰る。7月の日記と書いた詩を、冊子の形にまとめていて、毎月そういったzineを作ってみようかしらと思ったりしている。定期的に外に出すための文章を書くこと、そしてそれが形を取って自分のもとから離れて行くものであること(すなわち、ネット上にあげるものではないこと)は自分に課す課題として、有益なものであるような気もするけれどそもそもそれを読みたい人などいるのかしらという疑問は根本的にあって、どのような形をとるべきか悩んでいる。そもそも私が文章を書くようになったきっかけは日記に対する関心によるところが多い。哲学者や文人の日記を読むことは、もちろんその生活を覗き見るような後ろめたい楽しみがあることを否定しない。しかし、その日記を読むうちに、「書いている主体が、ただ自己を顧みて書く、自身と会話する、というその行為のなかにおいて、書いている主体の思考、思想がが意図しないところで発生し練られ深化する場」としての所に関心が移っていった。哲学書や小説、詩といった「作品」が表舞台であるとするならば、日記はバックステージに位置するものであって、そうであるとしたならば本来は私達の目に触れるものではない��ずだろう。しかし、例えばキルケゴールは生涯その日記を、後世に読まれるという前提で改訂や注釈を加える作業を続けた。リルケにしても、サロメという女性に宛てた書簡でありながら、日記という形式をとり、その内容としてもしっかりとした構成をもった「フィレンツェだより」や、ほとんど彼自身の独白であるような「マルテの手記」がある。そういった性質の手記について、完全にノンフィクションだということは言いきれないし、かといって全てがフィクションだというわけではない。純粋な日記と比べるのであれば、そこに手をいれる「なにか」の意図があるはずで、その意図は「単に自分を良く見せたい」といった動機などではないはずだ。自らの書いたものをここまで名前が出た偉大な思想家、詩人と同列に並べるようなつもりはない。ただ、私自身が当事者として、彼らのその背を追いかけて、少しでも近いような目的をもって生きようとするとき、見えてくるものがあるはずだ、と思っている。とりとめがなく、着地点を見失ってしまったけれど、それでも許されるのが日記という形式の優れた点だろう。

13 notes

·

View notes