#トールキン

Text

“It simply isn't an adventure worth telling if there aren't any dragons.”

~J.R.R. Tolkien [1892年 - 1973年]

38 notes

·

View notes

Text

葬送のフリーレン

最近再び漫画をよく読むようになった。今度は話題の「葬送のフリーレン」、アニメーションを全話見、既刊の単行本12巻を全部読んだ。

この作品は、主人公のフリーレンがエルフであるため千年を超える寿命を永らえることが物語のキー・ポイントになっている。

こういう疑似ヨーロッパ風世界観――『ナーロッパ』などと言うようだ。『小説家になろう』というサイトの『なろう』が由来らしい――の物語に出てくるエルフやオークは、どれもがイギリスの古典的名作「指輪物語」に出てくるものが原型となっているそうな。

「指輪物語」は先の大戦中に作家トールキンが書いたものだという。有名で映画にもなっているが私は未見・未読である。今度映画を見てみようと思う。

さておき、そうすると、この前から楽しんでいる「異世界おじさん」のヒロイン、「ツンデレエルフ」ことスザイルギラーゼガルネルブゼギルレアグランゼルガ=エルガ(この長い名…

View On WordPress

0 notes

Photo

#トールキン の地図もあります! 透かし入り! 本日もお待ちしております。 #オタクバー (町田オタク・サブカルbar Swing-Byスイング・バイ) https://www.instagram.com/p/ClDucRyrbL1/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

金はすべて輝くとは限らない。さまよい歩く者が皆迷っているとは限らない。年老いても強い者は枯れない。深い根に霜は届かない。

J・R・R・トールキン

0 notes

Text

Legends and myths about trees

Ent, Treebeard of Fangorn forest - Tree Guardians in literature

Ents are a species of beings in J. R. R. Tolkien's fantasy world Middle-earth who closely resemble trees. Their leader is Treebeard of Fangorn forest. Their name is derived from an Old English word for "giant".

The Ents appear in The Lord of the Rings as ancient shepherds of the forest and allies of the free peoples of Middle-earth during the War of the Ring. At then, there are no young Ents (Entings) because the Entwives (female Ents) were lost. Akin to Ents are Huorns, whom Treebeard describes as a transitional form of trees which become animated or, conversely, as Ents who grow more "treelike" over time.

The Old Forest, Tolkien's fictional world of Middle-earth, was a terrifying ancient forest beyond the eastern borders of the Shire.

Treebeard, called by Gandalf the oldest living Ent and the oldest living thing that walks in Middle-earth, is described as being around 14 feet (4 m) tall:

A large Man-like, almost Troll-like, figure, at least fourteen foot high, very sturdy, with a tall head, and hardly any neck. Whether it was clad in stuff like green and grey bark, or whether that was its hide, was difficult to say. At any rate the arms, at a short distance from the trunk, were not wrinkled, but covered with a brown smooth skin. The large feet had seven toes each. The lower part of the long face was covered with a sweeping grey beard, bushy, almost twiggy at the roots, thin and mossy at the ends. But at the moment the hobbits noted little but the eyes. These deep eyes were now surveying them, slow and solemn, but very penetrating.

Tolkien called the collection of such writings a legendarium (legend space, legend system).

During most of his own life conservationism was not yet on the political agenda, and Tolkien himself did not directly express conservationist views—except in some private letters, in which he tells about his fondness for forests and sadness at tree-felling. In later years, a number of authors of biographies or literary analyses of Tolkien conclude that during his writing of The Lord of the Rings, Tolkien gained increased interest in the value of wild and untamed nature, and in protecting what wild nature was left in the industrialised world.

Nearly 100 years after Tolkien's time, the destruction of forests, trees and nature continues unabated. Moreover, because of the historical background, I could not believe my eyes when I saw several WWI war photography in his biography. The clothing, background and even the tactics are almost identical to the ongoing war photos. The only difference appears to be in black and white or colour.

It is obvious that human society has made little progress in more than 100 years. In the face of the whole universe, a century is probably just a fraction of a second. Alternatively, there is a good chance that what we think of as evolution may actually be degeneration.

After all, it may just be a bunch of half-monkeys who are conceited and not knowing their places. We should realise this and learn from other creatures who do not go against nature. Don't get caught up in what you can see, but don't forget that there are things you can't see.

木にまつわる伝説・神話

エント、ファンゴルンの森の木の髭 〜 文学における樹木の守護者

エントは、J・R・R・トールキンのファンタジー世界 "中つ国 "に登場する樹木によく似た生き物で、彼らのリーダーはファンゴルンの森の木の髭である。彼らの名前は古代の英語で "巨人 "を意味する言葉に由来する。

エントは『指輪物語』に森の古代の羊飼いとして登場し、指輪戦争では中つ国の自由民の味方となる。指輪戦争当時、エント女たちが行方不明になったため、若いエントたちは存在しない。エントたちに似ているのはヒューンで、木の髭は、樹木が生気を帯びるようになる過渡的な形態、あるいは逆に、時が経つにつれて「樹木らしく」成長するエントたちと表現している。

トールキンの架空の中つ国の世界である古い森は、シャイアの東の国境を越えた恐ろしい古代の森だった。

ガンダルフに "最古のエント "と呼ばれ、中つ国を歩く最古の生物とされる木の髭は、身長約14フィート (4メートル):

トロールに近い大きな人間のような姿で、少なくとも14フィートの高さがあり、非常に頑丈で、頭が高く、首がほとんどない。緑や灰色の樹皮のようなものをまとっているのか、それともそれが皮なのかはわからない。いずれにせよ、幹から少し離れたところにある腕にはしわはなく、茶色の滑らかな皮膚で覆われていた。大きな足には7本の指があった。長い顔の下部は、根元は小枝のようにふさふさで、両端は細く苔むした灰色のひげで覆われていた。しかし、そのときホビットたちが注目したのは目だけだった。その深い瞳は、ゆっくりと、荘厳に、しかし非常に鋭く、ホビットたちを観察していた。

トールキンはこのような書き物の総体を『レジェンダリウム (伝説空間、伝説体系) 』と呼んでいた。

トールキン自身は、自然保護主義的な考えを直接表明することはなかったが、いくつかの私的な手紙の中で、森林を愛し、伐採を悲しむ気持ちを語っている。後年、トールキンの伝記や文学分析の著者の多くが、『指輪物語』の執筆中に、トールキンは野生の手つかずの自然の価値や、工業化された世界に残された野生の自然を保護することへの関心を高めたと結論づけている。

トールキンが生きた時代からおよそ100年近くすぎた現在でも、森や樹木、自然破壊は延々と続いている。さらに、その時代背景から、いくつかの第一次大戦中の戦争写真を彼の伝記の中に目にして、思わず目を疑った。服装、背景、戦術すら現在進行中の戦争写真とほぼ同一だ。白黒かカラーの違いだけに見える。

100年以上経っても、人間社会はほとんど進歩していないことがわかる。森羅万象を前には、100年という単位などほんの一瞬なのだろう。あるいは、進化したつもりが、実は退化している可能性も十分にある。

所詮は、半分猿の身の程しらずな人間たちが得意になっているだけなのかもしれない。それに早く気づいて自然に逆らわない他の生物を見習うべきだ。自分の視界に見えるものだけにとらわれず、目に見えないものの存在を忘れずに。

#trees#tree legend#tree myth#literature#j. r. r. tolkien#ent#treebeard#huorns#Everything#nature#art#tree guardians#legendary space#2675 Tolkien#legendarium

115 notes

·

View notes

Quote

言語学者のトールキン、民俗学者の上橋菜穂子、このぐらいの素養がないとファンタジー書いたらいかんのかと。ただ、トールキンがホビットの人名や地名をやたら安直に名付けて言い訳してるのはかわいい

[B! 創作] 異世異世界物のキャラクター名が安直なドイツ語や英語風になりがちなのを見てるとトールキンを見習ってもう少し命名を工夫してくれと思っちゃう

4 notes

·

View notes

Quote

「ファンタジーは現実逃避であり、それがファンタジーの栄光です。兵士が敵に捕らえられたら、逃げるのが彼の義務だと考えませんか? 。もし私たちが心と魂の自由を大切にするなら、私たちが自由の党派なら、できるだけ多くの人を連れて逃げ出すのが私たちの明白な義務です!」― JRR トールキン

娘とつながることができるように、アニメを理解できるように手伝ってください。 :r/アニメ

2 notes

·

View notes

Text

ロードオブザリング🧝♂️

Amazon primeで新しいシリーズが

始まったので見ていたら

前のロードオブザリングも

見返し始めちゃいました😁

改めて見ると

勧善懲悪でアンパンマンみたい…

語りかけもあり

調べてみたら作者のJ.R.R.トールキンは

敬虔なカトリック教徒で

ナルニア物語のC.S.ルイスに

福音を伝えた人だそう。

もしかして有名なことなのかな😁

惑わしと戦う

希望を持ち続ける

使命を全うする

そんなテーマがこれでもか!

と詰まってる映画でした。

2022.09.28

10 notes

·

View notes

Text

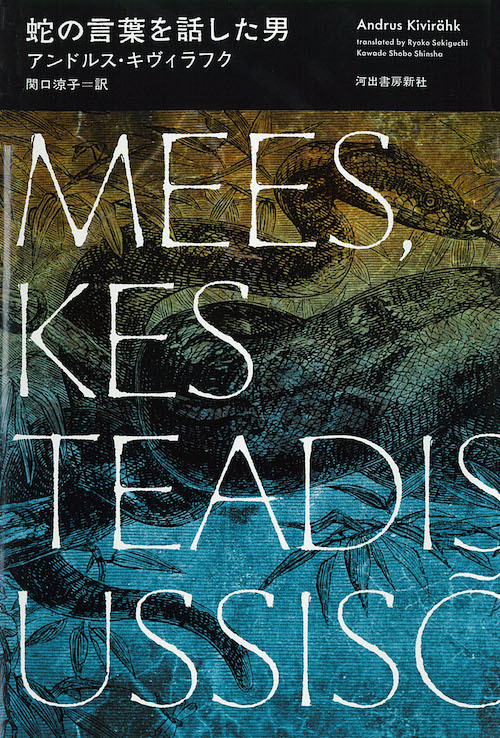

「蛇の言葉を話した男」アンドルス・キヴィラフク著

個人的評価 ★★★★☆

内容説明

これがどんな本かって?トールキン、ベケット、トウェイン、宮崎駿が世界の終わりに一緒に酒を呑みながら、最後の焚き火を囲んで語ってる、そんな話さ。フランスでイマジネール賞をケン・リュウ、ニール・ゲイマン、ケリー・リンク等に続き受賞、『モヒカン族の最後』と『百年の孤独』を『バトル・ロワイアル』な語りで創造したエストニア発エピックファンタジー大作!https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309208275/

蛇の言葉を話した男

価格:3,960円(税込、送料無料) (2024/5/27時点)

楽天で購入

この内容説明から『すこし不思議なファンタジー』みたいなことを思い浮かべていたのだけど、それは見当違いというほどでもなく。

しかしながら人間の『新しい文化を受け入れたり受け入れられなかったり固執したり』という現実を描いているのだろう。

“人はいつもおとぎ話に出てくるような生き物をでっち上げては、それにあらゆる責任を擦りつけたがるのだ。”

エストニアの歴史や情勢を知っていれば、風刺部分も明確にわかるけれど、知らなければ物語として楽しめる小説です。

森に住む「ぼく」

ぼく以外にはもう人をみなくなった。そこから、過去へそして冒頭へ戻る。

海の向こうから来た文化や知識を崇めすぎて滑稽に見える人々(馬糞すら崇高な存在)や、森に住む先住民たちにも『もはやそれは伝統とかそういうんじゃないよね』な妄執なひともいれば文明化にメリットを見出し森を離れていく大多数、・・・森にいたときは「親友」であった蛇や主人公に容赦ない制裁を下す元森の住民・・・父は息子が選ぶ道は自由にさせてるけど、息子は伝統を守るひとびとをを野蛮と見下す・・・。

野蛮とはなんだろう。上品の対義語。

受け入れられない考えを、自分の考えと「対立」させたがるよね、人間。自分と同じ考えでないと不安ゆえだよね。たぶん。

その結果「鉄の男」たちに攻め入られても『抵抗することは野蛮だから』とされるがままの村民。

そんなぁ・・・でもこういう構図は既視感を覚える・・・

以下は、あとがきより

キヴィラフクは西洋の近代化も、エストニア人が引き受けている役割も理想化しません。

舶来の新規なものに対する説明しがたい情熱を同国民が持っていることを作者は絶えず揶揄しますが、それ以外にも最後のほうの章には、2004年以降イラクへのアメリカの介入へのエストニアの参加(数としては重要ではありませんが、象徴的に重大な意味を持つ)に対する辛辣な風刺があります。

「数日前から、彼は自分の主人に付き添い、無心者どもと戦うため聖なる地に出かけたところだ。彼は我々の民族にとって大いなる誇りであり、それほど遠くに出かけた初めてのエストニア人になる。最も大な国家を代表する人々とともに、彼は、新しい世界の創設に貢献しているのだ。」

0 notes

Text

「咒术回战」 - 日语小讲堂#逝く夏と還る秋

パルケエスパーニャ:Parque España。应该是指的这个:志摩スペイン村

将門塚:平将门首冢。毕竟是人家坟头,确实是不适合拍完发ins……

所狭し:拥挤

つゆ知らず:完全不知道

ペッパー君:Pepper是个机器人。这个机器人我知道!

人工温泉とぽす:看来是真的仙台本地地标(?)了。离仙台站只有5分钟距离。

たむろする:聚集

筐体:指街机游戏机的机器。

ナンボ:多少。「~~してナンボ」:~~才有价值

負け越し:输多胜少

オルタナティヴ・ロック:alternative rock。另类摇滚

居を構える:居住。位于。

リンカネーション:Reincarnation。转生轮回。

胴上げ:抛起胜利者。

チェキ:拍立得

か細い:弱不禁风

レクリエーション:recreation。消遣,休闲活动。

アンプ:音频功率放大器。增幅器。

三方六:北海道十胜特产。巧克力表皮做出树皮花纹的年轮蛋糕。(五条老师最爱的北海道甜点)

碁盤の目:形容规划规整,像是棋盘一样整齐。

ぺしゃんこ:被压扁

阿漕:十分贪婪

アクセスカウンター:网页浏览人数计数

キリ番:像是10,100,7777这种很特殊的数字。踩到这种数字的楼/发帖子可以向网站管理员汇报获得奖励。

フロント:在黑道中指掩护公司。也就是对外的空壳公司,实际业务是其他的。

すすきの:薄野。札幌中央区著名红灯街。(诶看图发现这地方以前去过,完全不知道是红灯街啊哈哈哈哈,还是跟歌舞伎町齐名的)

怨嗟:怨恨叹息

ぐずる:磨蹭

あやす:哄(哄小孩)

癇癪:发脾气

むずむず:想做某事却做不到,感到焦虑的状态

縋り:搂住,抱住

モグリ:业余的,缺乏业界常识的外人

マムシ:蝮蛇。毒蛇的一种,常被抓去泡酒……

烏滸がましい:不自量力,不知分寸,愚蠢可笑。

似非:假的,冒牌的

鉈:锲,柴刀(就是娜娜明的武器)

袈裟懸け:像袈裟那样从一个肩膀上斜着挂着。

フロリダ:Florida,不含酒精。加有橙汁和柠檬汁。

ギムレット:gimlet。琴酒主基调加少量青柠汁的高度数鸡尾酒。(娜娜明选的酒也很“大人・OF・大人”)

シンデレラ:仙度瑞拉。依旧是无酒精的,柠檬+橙子+菠萝汁混合的鸡尾酒。

サイドボード:橱柜

ぽっかり:突然裂开个口的样子

伽藍:佛教寺院

ズタ袋:束口袋?中文不知道叫啥这种袋子,看图比较快↓

ふつふつ:情感涌现的样子

トールキン:J·R·R·托尔金。英国作家、诗人、语言学家及大学教授,以创作经典古典奇幻作品《霍比特人》、《魔戒》与《精灵宝钻》而闻名于世。

けしかける:教唆,煽动

関の山:最大限度。来源:据说三重县关市八坂神社祭祀活动中的 "山"(山車:艺阁)非常壮观,应该没有比它更壮观的了,因此出现了“関の山”这个词。

フランツ・カフカ:弗朗茨·卡夫卡。出生于奥匈帝国的德语小说和短篇故事作家,被评论家们誉为20世纪最具影响力的作家之一。卡夫卡的代表作品《变形记》、《审判》和《城堡》。グレゴール是变形记的主角。

ヴァージニア・ウルフ:弗吉尼亚·伍尔夫,英国作家,被称为二十世纪现代主义与女性主义的先锋。最知名的小说包括《达洛维夫人》、《到灯塔去》、《雅各的房间》、《奥兰多》,散文《自己的房间》等。

空風:干风,没有雨或雪伴随的强烈吹拂的北风。

嵩張る:体积增大。

セオリー:理论

校地:学校的所有地

キャッシュフロー:现金流量

ザッピング:看电视时频繁地换台

走り屋:飙车族

世知辛い:日子不好过

とりとめのない:毫无目的

齟齬:意见不合,互相抵触

スモークガラス:隐私玻璃。就是从车内能看到外面,从外面看不到车内的那种黑褐色的玻璃。

ごつごつ:不平滑,粗糙

げんなり:疲惫,厌烦

ベッドタウン:住宅区

ジャングルジム:攀登架。感觉现在国内很少见了……

ツキノワグマ:亚洲黑熊

フィラメント:灯丝

ひとしきり:一阵子

のっそり:动作很慢

スクワット:深蹲。

あまつさえ:而且,并且

直向き:一个劲儿,一心一意地

井戸端会議:唠家常。在日本的原始社会,主妇们到村边的老井旁打水,趁着打水洗衣服的间隙唠家常、说八卦,互通消息,后被戏称为“井戸端会議”

なまはげ:生剥鬼。惩罚坏孩子的鬼。(看起来很像节分那个鬼,但不是一样的哦)

メトロノーム:节拍器。(小时候学琴的时候用过!)

苦虫を嚙み潰したよう:很不愉快的表情

わだかまり:隔阂,芥蒂

1 note

·

View note

Text

宇都宮美術館 第3回・コレクション展

宇都宮美術館のコレクション展を見る。“「ものや人を見る」ということについて改めて考えてみる”をテーマにした4章構成となっていた。

第1章:見た目にだまされるな?

第2章:健全な精神は健全な肉体に宿る?

第3章:人は見た目が何割?

第4章:美術は見た目が何割?

このように提示されたテーマは悪くないと思ったが、正直なところ展示された作品との関連性をつかみきれないまま、それぞれの作品を個々に鑑賞するにとどまってしまった。ただ、第4章で、美術作品は基本的には「見る」ものだけれど、聴覚や触覚など他の感覚に訴求することもある(大意、うろ覚え)と書かれていたのには大いに賛同したい。

個人的にいちばんの収穫だったのは寺島龍一の油彩《アンダルシアの宴》。トールキン『ホビットの冒険』の日本語版の挿絵を描いた画家だが、これまでその挿絵しか知らなかったので、ここで思いがけず絵画に出合えてよかった。(もっとも、この油彩の画風はあまり好みではなかったけれども…)

印象に残った作品としては、たとえば川村清雄《花鳥図》。画題だけ見るといかにも日本画風だが、実際には油彩で、西洋画らしい静物画なのがおもしろかった。ヘルベルト・ロイピン《たっぷり洗えるシュタインフェルスの洗濯石鹸》は、明るいターコイズブルーを背景にアイボリーの石けんの塊と木製洗濯ばさみが描かれたリトグラフで、色彩に目が留まった。上田薫《スプーンのジェリー》もリトグラフで、金属製のスプーンの上に乗った赤いゼリーが生肉や内臓のように生々しく見えるのがとてもよかった。

0 notes

Text

0 notes

Photo

Legends and myths about trees

Legendary tree deities (21)

Skogsrå – the fatal nymph of the Scandinavian forests

The Skogsrå (Swedish: lit. 'the Forest Rå'), Skogsfrun ('the Mistress of the Forest'), Skogssnuvan, Skogsnymfen ('the Forest Nymph'), Råndan ('the Rå') or Huldran, is a mythical female creature of the forest in Swedish folklore.

It appears in the form of a small, beautiful woman with a seemingly friendly temperament. She appears like a woman from the front but seen from behind she often has a tail and a hollow back or skin like tree bark.

Those who are enticed into following her into the forest are never seen again. It was said that any human man who had intercourse with the Skogsrå became an introvert, as his soul had remained with her. If the seduced man is a hunter, he may be rewarded with good luck in the hunt, but should he be unfaithful to the Skogsrå, he will be punished with numerous accidents. He may put an end to a stormy night caused by her vengeance by firing a shot against her. Late folklore in Nyland, Finland describes silver bullets as effective means of killing a skogsrå.

Tolkien describes the Old Forest, a space filled with deep-rooted mysteries and danger in Middle-earth, as follows:

“The ground was rising steadily, and as they went forward it seemed that the trees became taller, darker, and thicker. There was no sound, except an occasional drip of moisture falling through the still leaves. For the moment there was no whispering or movement among the branches; but they all got an uncomfortable feeling that they were being watched with disapproval, deepening to dislike and even enmity. The feeling steadily grew, until they found themselves looking up quickly, or glancing back over their shoulders, as if they expected a sudden blow.”

– J.R.R. Tolkien FOTR. Ch. 6

木にまつわる伝説・神話

伝説の樹木の神々 (21)

スクーグスロー 〜 スカンジナビアの森に住む致命的な妖精

スコーグスロー(スエーデン語: 森の‘ロー’)、スコグスフルン(「森の愛人」)、スコグスヌバン、スコグスニンフェン(「森の妖精」)、ローンダン ‘ロー’またはフルドラは、スウェーデンの民間伝承に登場する神話上の森の女性の生き物である。

小柄で親しみやすそうな雰囲気をした美しい女性の姿で現れる。スクーグスローは前から見ると普通の人間だが、後ろから見ると尻尾があったり、背中が窪んでいたり、樹のような肌をしていたりする。

彼女に誘われ、森へ行った者は二度と帰ることはない。スコーグスローと交わった男性は皆、魂が彼女の中に置き去りにされているため、内向的になると言われている。狩人がスクーグスローと関係を持つと、獲物に恵まれる幸運を得ることもあるが、スクーグスローを裏切った場合、様々な事故が狩人に襲い掛かる。そんな時は狩人はスコーグスローに向けて銃を撃つことによって、事故の連続を止められるかもしれない。フィンランドのナイランドに伝わる晩年の伝承では、スコーグスローを殺す効果的な手段として銀の弾丸が描かれている。

トールキンは、中つ国において根深い謎と危険に満ちた空間である「古き森」を以下のように描いている:

「地面がどんどん高くなり、進むにつれ、木々はより高く、より暗く、より太くなったように見えた。静まり返った葉の間から時折水滴が落ちる以外は、何の音もしなかった。しばらくの間、枝の間からささやき声や物音は聞こえなかったが、彼らは皆、自分たちが不愉快な目で見られているような不快な感覚に襲われた。その感覚は次第に大きくなり、気がつくと、突然の一撃を予期しているかのように、素早く顔を上げたり、肩越しにちらりと後ろを振り返ったりしていた。」

- J.R.R.トールキン FOTR. 第6章

#trees#tree legend#tree myth#forest#forest nymphs#forest spirit#legend#folklore#mythology#skogsrå#scandinavian forests#swedish folklore#rå#huldran#nature#art

118 notes

·

View notes

Quote

簡単に言うけどプロ野球選手は大谷翔平を見習って欲しいくらいのハードルで言ってるの理解してるんだろうか

[B! 創作] 異世異世界物のキャラクター名が安直なドイツ語や英語風になりがちなのを見てるとトールキンを見習ってもう少し命名を工夫してくれと思っちゃう

3 notes

·

View notes

Text

ロード・オブ・ザ・リング~指輪物語

映画「ロード・オブ・ザ・リング」、第一作から「二つの塔」「王の帰還」までの3作、全部で9時間近くあるが、正月休みを使って全部見た。とても楽しかった。

できれば、20年前の封切時に見たかったと思う。当時は子供が小さかったので、大人向けの映画を見ている余裕はなかった。

今流行しているファンタジーものの下敷きは、全部このトールキンの手になる原作「指輪物語」にあるということもよくわかった。最近凝っている漫画とアニメ「葬送のフリーレン」で、魔法使いが魔法の杖を構えるポーズなんか、そのまんまロード・オブ・ザ・リングの登場人物、イスタリのガンダルフが魔法を放つところと一緒である。

原作の翻訳は、評論社文庫から出ているようで、全10巻だ。そのうち読んでみたいと思う。

View On WordPress

0 notes