#petite histoire poétique de la photographique

Text

que sommes-nous dans cette lumière inchangée et pourtant qui n’éclaire plus rien du monde que nous avons connu ?

être qui décale du possible vers l’impossible, être dépourvu de soutien, blessé par une flèche du temps qui nous maintient un instant dans cette mort qui n’en est pas une ; la lumière des photos est un charme qui paralyse et hypnotise insensiblement et dont il faut apprendre à sortir sous peine de finir par croire et par suivre le discours faussé du temps, sous peine de ne plus pouvoir sortir de cette lumière qui n’existe pas, sous peine de ne plus être là pour la vie qui nous maintient encore

© Pierre Cressant

(mardi 4 octobre 2022)

#poésie en prose#poésie#poètes sur tumblr#poème#poème en prose#prose poétique#poètes français#french poetry#poètes français#photographie#lumière#lumière photographique#pouvoir de la photo#petite histoire poétique de la photographique#le temps#méditation sur le temps#photo de famille

24 notes

·

View notes

Text

Des livres photos à lire depuis chez soi

Les livres sur la photographie du catalogue de la Bibliothèque numérique de la Ville de Paris

bibliotheques.paris.fr/numerique

Une sélection du Fonds photo de la médiathèque Edmond Rostand (17e)

En cette période de lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, les bibliothèques sont fermées. Les usagers n'ont donc plus accès aux documents physiques que possèdent ces établissements. C'est bien sûr le cas pour les usagers du Fonds photo, la plus grande collection de livres photographiques (ou sur la photographie) que détient le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris. Néanmoins, via la Bibliothèque numérique du réseau parisien, il est encore possible pour les amateurs de photographie d'emprunter, à distance, des ouvrages sur ce thème. Ce qui est plutôt idéal, il faut en convenir, en période de confinement.

Voici une sélection de titres disponibles au format epub (livres photo, essais, biographies et mémoires de photographes, guide pratique et romans), tous issus du catalogue de cette Bibliothèque 2.0. À la fin de la présentation de chaque ouvrage, vous trouverez un lien direct vers l’exemplaire numérique, indiqué [Emprunter].

Un mode d'emploi pour pouvoir emprunter et lire ces ouvrages est disponible à cette page.

Malgré cette initiative (sans risque de contagion), l'équipe du Fonds photo tient à préciser qu'elle sera ravie d'accueillir à nouveau et entre ses murs, le plus tôt possible, aussi bien ses fidèles usagers que tout nouveau lecteur désireux de connaître sa collection.

Livres photo

- Retour à Roissy de Marie-Hélène Bacqué et André Mérian (Seuil, 2019)

En mai 2017, une sociologue et un photographe parcourent les territoires traversés par la ligne B du RER entre Roissy et Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Au fil de leurs rencontres avec des agriculteurs chinois, des familles turques, des commerçants sikhs, des catholiques polonais, un rappeur et les résidents de quartiers pavillonnaires, se dessine un portrait insoupçonné de la banlieue. [Emprunter]

- Monochrome de Lee Hengki (Corridor Elephant, 2015)

Les photographies d’Hengki Lee portent la trace d’une poésie qui se découpe au fil d’une histoire d’ombres chinoises ; une poésie que la magie d’une photographie rend intemporelle. Peu importe que le cadrage soit juste ou non, que le travail sur la lumière soit en déséquilibre ou plus exactement répondant à un autre équilibre, Hengki Lee nous emmène en voyage. [Emprunter]

- Photographies de Denis Olivier (Corridor Elephant, 2014)

Quelle frontière y a t-il entre l’onirisme et la réalité à une époque où les images numériques permettent de tout recréer ? Qu’est-ce qu’une réalité dans un monde où toutes les illusions visuelles peuvent prendre une forme tangible ? Demain sera plus que jamais fait d’images, les photographies de Denis Olivier sont porteuses de contes modernes et d’interrogations. Que seront les rêves futurs ? [Emprunter]

- Street is not a studio de Gabi Ben Avraham (Corridor Elephant, 2014)

Par son approche artistique et hyperréaliste, le travail de Gabi Ben Avraham est unique. Il porte non seulement une réalité, mais aussi un regard qui transcende cette dernière au point de nous interdire de ne pas savoir. Les portraits et villes sont autant de rencontres photographiques que d’illustrations de cultures ou de systèmes sociaux. Mais quelle que soit l’illustration, le photographe a su en préserver l’extrême beauté.[Emprunter]

- Tokyo, voices in the rain de Furue Yasuo (Corridor Elephant, 2014)

Tokyo en noir et blanc, Tokyo seule dans la foule. Ville en dégradée de gris peuplée de vélos. Photos minute armées de la seule technique que maîtrise l’âme : l’émotion. « Je prends mes photos avec Iphone 4 », qu’importe l’appareil si l’on peut entendre le modèle respirer rien qu’en le regardant... Tokyo, très loin des images publicitaires. [Emprunter]

Essais sur la photographie

- Éclats - Prises de vue clandestines des camps nazis de Christophe Cognet, avec une préface de Annette Wieviorka (Seuil, 2019)

Une enquête sur les représentations photographiques clandestines des camps de concentration nazis, souvent réalisées par les déportés eux-mêmes. L'ouvrage est issu de l'analyse de ces clichés, autant que du projet de film qui leur a rendu hommage. [Emprunter]

- Écrits sur la photographie de Allan Sekula (Beaux-Arts de Paris Éditions, 2018)

Artiste, théoricien, cinéaste et écrivain, Allan Sekula (1951-2013) réalise, dans les années 1970, des performances et entreprend une critique de la situation sociale et politique des États-Unis au moyen de la photographie, du texte et du film. Il a publié, dès 1975, une série d’essais sur la photographie devenus mythiques. Ses textes ont largement informé les théories anglo-saxonnes de l'art et de la photographie et joué un rôle précoce dans l'intégration de la pensée théorique européenne aux États-Unis. [Emprunter]

- Lettres à des photographies de Silvia Baron Supervielle (Gallimard, 2013)

À travers 160 lettres, l'auteure rend un hommage poétique à sa mère, disparue trop tôt. Des photos sauvées de l'oubli constituent le point de départ d'un retour en arrière à la rencontre de cette femme, l'occasion de remonter l'arbre généalogique maternel en Uruguay. Puis elle évoque la vie après la mort de sa mère, le remariage de son père avec une femme distante, la mort de sa petite sœur, etc. [Emprunter]

- Vice de Hervé Guibert (Gallimard, 2013)

Écrit entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, ce texte dévoile les terreurs et les fantasmes de Hervé Guibert. Son regard se pose sur des objets et des lieux troublants, du fauteuil à vibrations au masque à l'éther, en passant par le cabinet du taxidermiste et le hammam. Cette édition contient les 21 photographies qui accompagnaient la version originale. [Emprunter]

- Écorces de Georges Didi-Huberman (éditions de Minuit, 2011)

Ce récit-photo d'une déambulation à Auschwitz-Birkenau entreprise en juin 2011 interroge ce qui survit dans la mémoire. Il traduit un moment d'archéologie personnelle, un retour sur les lieux du crématoire V où furent réalisées par les membres du Sonderkommando, en 1944, quatre photographies encore discutées aujourd'hui. [Emprunter]

- La photographie de mode de Frédéric Monneyron (PUF, 2010)

Cet essai philosophique et sociologique montre comment la photographie en général et la photographie de mode en particulier sont difficilement passées d'art mineur à celui d'art à part entière. Il s'interroge sur les fonctions esthétiques de la photographie de mode, puis analyse l'imaginaire de la photographie de mode dans sa dimension sociologique. [Emprunter]

- L'Image fantôme de Hervé Guibert (éditions de Minuit, 1981)

Critique de photo pendant de nombreuses années, Hervé Guibert raconte ses antécédents photographiques, avec ses premières images érotiques, une séance de photo avec sa mère, la lente dégradation de la photo d'un ami condamné. Cette suite de récits explore, au regard d'aventures personnelles, les différents types de photographies : photo de famille, photo de voyage, photomaton, etc. [Emprunter]

- L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (1935) de Walter Benjamin (Allia, 2013)

Ce texte fondamental démontre les conséquences artistiques, politiques et sociales de l'avènement de la photographie et du cinéma. Le statut de l’œuvre d'art, désormais bouleversé, privé de son aura, nourrit encore aujourd'hui les réflexions contemporaines. [Emprunter]

Biographies et mémoires de photographes

- Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse (Noir sur blanc, 2019)

Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de rue amatrice, décédée en 2009 dans le plus grand anonymat. Ses photographies, retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre après son décès. [Emprunter]

- Après Gerda de Pierre-François Moreau (Édition du Sonneur, 2018)

Après le décès à Brunete de sa compagne photographe Gerda Taro en 1937, le reporter de guerre Robert Capa arrive à New York, où il finalise pendant six semaines le livre Death in the making, qui évoque les douze derniers mois passés en Espagne à couvrir la guerre civile avec Gerda. Ce récit permet aussi d'évoquer leur amour agité et leur collaboration marquée par la cause révolutionnaire. [Emprunter]

- Tel est mon métier de Lynsey Addario (Fayard, 2016)

La photographe américaine a couvert des zones de conflit en Irak, en Afghanistan, au Liban, au Darfour et au Congo. Ses clichés sont notamment publiés dans le New York Times ou le National Geographic. Elle témoigne de son parcours et dénonce la culture de la violence et le coût humain de la guerre. [Emprunter]

- La Chambre noire d'Edith Tudor-Hart de Peter Stephan Jungk (Editions Jacqueline Chambon, 2016)

L'écrivain raconte la vie de sa grand-tante, la photographe autrichienne Edith Tudor-Hart qui, réfugiée en Angleterre dans les années 1930, a recruté pour le compte de l'URSS les Cinq de Cambridge, les plus célèbres espions anglais au service du communisme. [Emprunter]

- Diane dans le miroir de Sandrine Roudeix (Mercure de France, 2015)

Dans la peau de Diane Arbus, l'auteure décrit la difficulté de la photographe à réaliser un autoportrait par une nuit d'été à New York. Seule dans sa salle de bains, la narratrice recule l'échéance, s'observe dans le miroir et laisse affleurer les souvenirs de son enfance, de ses rencontres, de sa carrière, de sa sexualité, de ses difficultés d'argent, etc. [Emprunter]

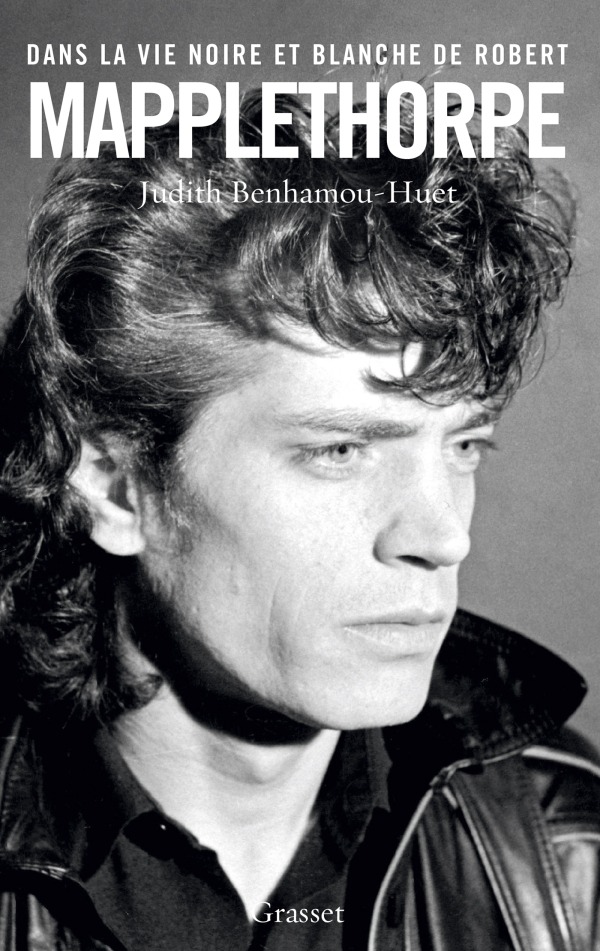

- Dans la vie noire et blanche de Robert Mapplethorpe de Judith Benhamou-Huet (Grasset, 2014)

À partir d'entretiens effectués auprès de familiers de l'artiste, la chroniqueuse évoque la carrière fulgurante du photographe new-yorkais, son style, ses portraits et ses nus en noir et blanc, ses rencontres, son entourage, son amitié avec Patti Smith, son homosexualité assumée, ses penchants sado-masochistes, ses obsessions, son oscillation permanente entre le bien et le mal. [Emprunter]

- Man Ray de Serge Sanchez (Gallimard, 2014)

Ce livre retrace le parcours de Man Ray (1890-1976), qui mêla à ses peintures divers matériaux et employa dans ses créations des procédés industriels tels que la photographie ou l'aérographie. Proche du mouvement Dada, il fut le témoin privilégié des principaux courants artistiques du XXe siècle, et fréquenta André Breton, Pablo Picasso, Paul Éluard, Lee Miller ou encore Kiki de Montparnasse. [Emprunter]

- Medusa de Ricardo Menéndez Salmón (Editions Jacqueline Chambon, 2013)

Prohaska, artiste allemand invisible, photographie et filme les images les plus insoutenables des horreurs du Troisième Reich et plus tard les massacres et les désastres dans le monde. À travers le destin de cet artiste, une réflexion sur l'art, sur la question du voyeurisme et de la jouissance que suscite la vision de l'insoutenable. [Emprunter]

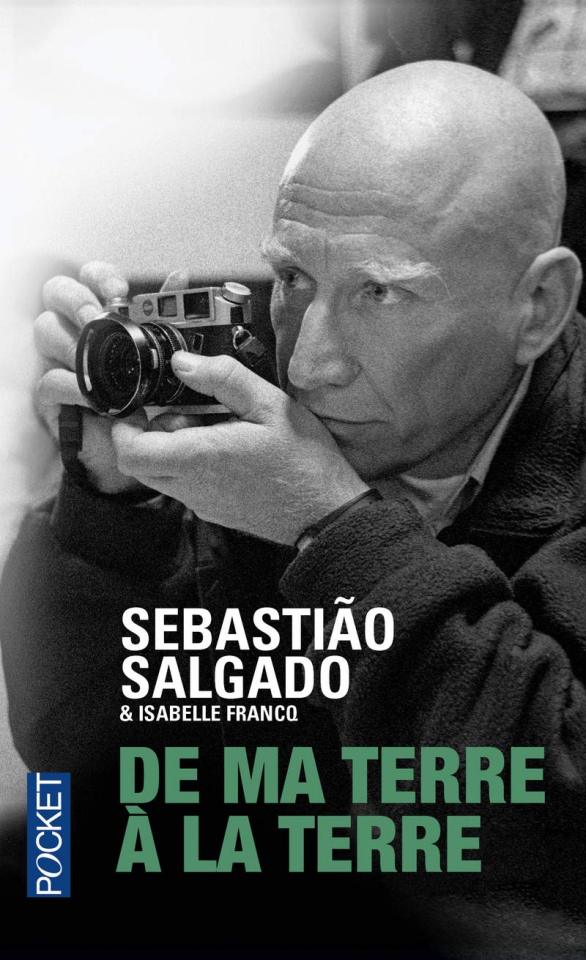

- De ma terre à la Terre de Sebastiao Salgado (Presses de la Renaissance, 2013)

Le photojournaliste revient sur son parcours, ses engagements militants et ses reportages dans plus de cent pays à l'occasion de l'exposition itinérante Genesis organisée en 2013. [Emprunter]

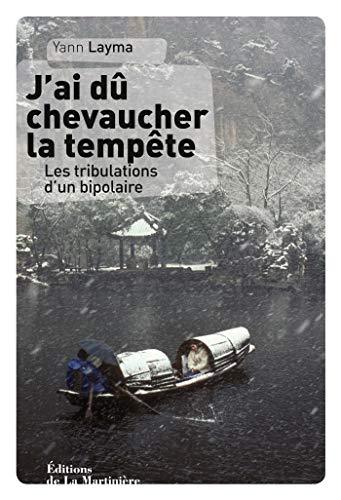

- J'ai dû chevaucher la tempête. Les tribulations d'un bipolaire de Yann Layma (La Martinière. 2012)

Reporter-photographe spécialiste de la Chine, l'auteur témoigne de sa vie en tant que personne bipolaire ou maniaco-dépressive, traversant des périodes d’exaltation intense puis d’abattement extrême. [Emprunter]

- Dora Maar de Alicia Dujovne Ortiz (Grasset, 2003)

Retrace la vie de la photographe Henriette Théodora Markovitch, dite Dora Maar (1907-1997) : son enfance en Argentine, son arrivée à Paris à l'âge de 20 ans, sa participation au courant surréaliste, sa carrière de photographe, ses rencontres avec Man Ray, Paul Éluard, Brassaï, André Breton, Max Jacob, sa vie auprès de Chavance, Bataille, puis Picasso, la fin de sa vie passée en recluse. [Emprunter]

Ouvrage technique sur la photographie

- La photographie au reflex numérique pour les Nuls de David D. Busch (First interactive, 2018)

Guide pour débuter avec un reflex numérique. Après avoir présenté la technologie, le spécialiste aborde le choix du modèle, les réglages, l'utilisation des modes préprogrammés et la retouche d'image. [Emprunter]

Mais aussi...

Des romans mettant en scène des photographes (ou la photographie comme moteur du récit)

- Le Sel de tes yeux de Fanny Chiarello (éditions de l'Olivier, 2020)

Fanny photographie par hasard une jeune athlète en train de courir. Elle commence à imaginer la vie de cette dernière, en la nommant Sarah et en lui inventant une famille, une meilleure amie ainsi qu'une amoureuse. Habitante d'une petite ville du bassin minier, l'homosexualité de Sarah ne serait pas acceptée par son entourage. Un jour, Fanny se retrouve nez à nez avec Sarah au cours d'une fête. [Emprunter]

- Une longue nuit mexicaine de Isabelle Mayault (Gallimard, 2019)

Un homme hérite d'une valise après la mort de sa cousine. Elle contient des milliers de négatifs de photographies de la guerre d'Espagne, prises par trois éminents photographes. Hésitant sur la conduite à tenir, il décide de remonter la piste des propriétaires successifs de la malle. [Emprunter]

- Hélène ou Le soulèvement de Hugues Jallon (Verticales, 2019)

Loïc et Hélène vivent une existence tranquille en compagnie de leurs deux enfants. Un jour, un ancien camarade d'université de Loïc les convie à son anniversaire. Durant la soirée, Hélène s'endort et un inconnu la photographie. Plus tard dans la nuit, elle quitte son mari pour rejoindre l'homme qui l'a photographiée. S'ensuit une passion amoureuse adultère. [Emprunter]

- La Terre invisible de Hubert Mingarelli (Buchet Chastel, 2019)

En 1945, dans une ville d'Allemagne occupée, un photographe anglais couvrant la défaite allemande assiste à la libération d'un camp de concentration. Il décide de traverser le pays pour photographier le peuple qui a permis l'existence de telles atrocités pour tenter de comprendre. Un jeune soldat anglais tout juste arrivé et qui n'a rien vécu de la guerre l'accompagne en tant que chauffeur. [Emprunter]

- À son image de Jérôme Ferrari (Actes Sud, 2018)

Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme corse, la violence des conflits contemporains et les liens troubles entre l'image, la photographie, le réel et la mort. [Emprunter]

- C'est moi de Marion Guillot (éditions de Minuit, 2018)

Depuis que Tristan est au chômage, le couple qu'il forme avec la narratrice bat de l'aile et la monotonie règne dans le foyer. Une photographie sème le désordre dans leur vie morose. [Emprunter]

- Apaise le temps de Michel Quint (Phébus, 2016)

À la mort d'Yvonne, Abdel, jeune professeur dans un lycée de Roubaix, accepte de reprendre la librairie dans laquelle il a passé tout son temps libre enfant. En rangeant les cartons, il découvre des photographies qui font resurgir les souvenirs de la guerre d'Algérie. Il commence à s'interroger sur les secrets de certains de ses proches : Saïd, Rosa, Zerouane. [Emprunter]

- Accidents de Olivier Bordaçarre (Phébus. 2016)

Sergi Vélasquez, artiste peintre, s'éprend d'une femme rousse qu'il croise dans l'ascenseur. Il est fou de son corps mais elle est hystérique. Roxane, elle, est photographe, son visage est brûlé suite à un accident de voiture, mais elle aime photographier son corps. Ses clichés séduisent Sergi. Deux coups de foudre sur la thématique du double dans le milieu de l'art. [Emprunter]

- L'Attrapeur d'ombres de Patrick Bard (Seuil, 2015)

Seb Meyer, jeune journaliste photographe est au chômage depuis qu'il a perdu un œil pendant le siège de Sarajevo. Quand un confrère lui rapporte le sac qu'il avait en Bosnie, il espère trouver des indices sur les circonstances de son accident et pouvoir se venger. [Emprunter]

- Photos volées de Dominique Fabre (éditions de l'Olivier, 2014)

Après la perte de son emploi, Jean, un quinquagénaire parisien et célibataire, se met à fréquenter le café l'Oiseau bleu. Il renoue avec quelques anciennes amies et surtout avec sa passion de jadis : la photographie. En se plongeant dans ses archives photographiques, il se remémore sa vie passée et tente de la reconstruire. [Emprunter]

- Photo-Photo de Marie Nimier (Gallimard, 2014)

Comme d'autres écrivains, une femme se rend chez Karl Lagerfeld pour se faire photographier. En l'attendant, elle se met à rêver, divaguer d'une image à l'autre. Quand la photo sort dans Paris Match, elle reçoit une lettre d'une vieille dame lui demandant où elle a acheté les chaussures vertes qu'elle porte sur la photographie. [Emprunter]

- Une vie à soi de Laurence Tardieu (Flammarion, 2014)

Dans ce récit d'inspiration autobiographique, la narratrice, en pleine tourmente personnelle, visite par hasard la rétrospective consacrée à la photographe Diane Arbus au Jeu de Paume. Véritable choc esthétique puis existentiel, cette découverte l'incite à redécouvrir sa vie intime et familiale à la lumière de la photographe. [Emprunter]

- Trois fermiers s'en vont au bal de Richard Powers (Cherche Midi, 2014)

Detroit, à la fin du XXe siècle. Un jeune homme, fasciné par une photographie d'August Sander, représentant trois jeunes hommes allant au bal à la veille de la Première Guerre mondiale, tente de recueillir des informations sur ce cliché. À Boston, Peter Mays découvre que l'un de ces hommes serait vraisemblablement un de ses ancêtres. [Emprunter]

- L'Exposition de Nathalie Léger (POL, 2011)

À l'occasion d'un projet d'exposition, la narratrice relate sa rencontre avec une héroïne oubliée du second Empire, la comtesse de Castiglione, dont elle tente de retracer l'existence à partir d'un recueil de photographies trouvé dans sa bibliothèque. Le rapport qu'a entretenu la comtesse avec sa beauté incite la narratrice à s'interroger sur l'image de la femme. [Emprunter]

Rappel du lien vers le catalogue de la Bibliothèque numérique du réseau des bibliothèques de la Ville de Paris : ici

7 notes

·

View notes

Text

#théâtreàlamaison : captation intégrale de “La petite fille qui disait non” de Carole Thibaut au Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon

Marie, dont la maman infirmière travaille beaucoup, va souvent rendre visite à sa grand-mère et évite de traverser la forêt...Mais un jour...

Une histoire comme un conte, comme un cheminement, un passage de l’enfant à l’adulte...Carole Thibaut, qui dirige le CDN Montluçon, nous propose son spectacle pour tous les âges, entre vérité poétique et quotidien compliqué. Une captation intégrale à mettre entre toutes les mains à partir de 7 ans!

https://www.theatredesilets.fr/evenement/la-petite-fille-qui-disait-non/

une création de Carole Thibaut • avec Yann Mercier, Marie Rousselle-Olivier et Hélène Seretti • avec la participation de Valérie Schwarcz et Lou Ferrer-Thibaut • assistanat à la mise en scène Vanessa Amaral, Malvina Morisseau et Fanny Zeller (en alternance) • scénographie Camille Allain-Dulondel • création lumières Yoann Tivoli • création sonore et musicale Margaux Robin • création vidéoVincent Boujon • costumes Elisabeth Dordevic • régie générale Pascal Gelmi et Jean-Jacques Mielczarek • construction Nicolas Nore, Jérôme Sautereau et Séverine Yvernault • régie son Pascal Gelmi, en alternance avec Margaux Robin • régie lumières Thierry Pilleul en alternance avec Guilhèm Barral

crédit photographique : Thierry Laporte

0 notes

Text

Melilla, ville de contrastes

José Palazón, Oihana Marco, Helena Sánchez, Clara Calbet et Marcos Dios

La ville de Melilla se caractérise pour ses forts contrastes, en effet elle est denationalité espagnole et elle est située sur le continent africain. La clôture, symbole de la répression policière et le désespoir de milliers d’immigrants, s’incline sur la pelouse d’un élitiste terrain de golf ; l’élégance de ses édifices modernistes se mélangent au brouhaha et les souks du quartier arabe ; les statues de personnages éminents comme celle de Cervantes, auteur de « El Quijote », cohabitent (malgré la Loi de la Mémoire Historique) avec d’ autres de douteuse honorabilité, comme celle du dictateur Francisco Franco ; les enfants des rues oublient pour un moment leur tragédie, entrevoyant entre les grilles, les raffinées fêtes du Club Nautique, à quelques mètres de distance des grottes, ravagées presque tous les jours par les autorités, où ils dorment et vivent pauvrement dans l’attente de pouvoir monter à bord d’un bateau qui les amène à la Péninsule où initier une nouvelle vie.

En à peine 12 kilomètres, la marginalité des clôtures frontalières plonge dans la placidité de la mer dans une symbiose qui transforme le rêve de milliers de personnes en un incompréhensible cauchemar.

De la cohabitation multiculturelle au conflit racial

Melilla est, avec Ceuta, la seule frontière européenne située sur le continent africain. Il s’agit d’une petite frange côtière d’environ sept kilomètres de longueur et un peu plus de deux kilomètres de largeur. Un petit territoire qui succombe à un drame humanitaire d’énormes proportions.

La ville, considérée un exemple de cohabitation culturelle intégrante et tolérante pour sa particulière position géographique et son procès historique, a commencé à se transformer en un territoire en conflit à partir de 1998 avec l’installation de la clôture. Jusqu’à l’entrée de l’Espagne dans l’Union Européenne en 1986, il n’y avait aucune séparation physique entre Melilla et le Maroc. Actuellement, avec une population qui dépasse les 86000 habitants, son identité se fond avec les édifices modernistes du centre historique d’inspiration andalouse et les petites maisons de couleurs maghrébines des quartiers périphériques.

D’origine phénicienne, au long des siècles, Melilla a été conquise par les romains, les vandales, les wisigothes hispaniques, les musulmans et les pirates normands. Ce n’est que vers la fin du XVe siècle qu’elle s’incorpore définitivement à l’Espagne des Rois Catholiques. Durant cette histoire agitée, sa population s’est formée comme un mélange de cultures. Aujourd’hui coexistent des personnes d’origine indo-européenne et maghrébine, berbère, hébraïque, hindoue, gitane et chinoise. En outre, on estime une population flottante d’entre 10000 et 30000 personnes qui, tout en étant citoyens marocains, ils travaillent avec des permis transfrontaliers ou vivent dans la ville de forme irrégulière ou avec des résidences permanentes. Les citoyens, d’origine espagnole et marocaine, représentent le noyau principal de la ville et, à différence d’autres lieux, la cohabitation a été et reste bonne entre eux. Ils partagent logement, supermarchés, écoles et espaces de loisirs, et on trouve fréquemment des groupes d’amis ou des mariages formés par des personnes des deux communautés.

Finalement, et à partir des années 90, quand l’Union Européenne élimine ses frontières internes, on trouve une population nombreuse en transition d’origine algérienne, subsaharienne et syrienne qui arrive à Melilla à la recherche du rêve européen. Cet arrivage d’immigrés se multiplie et les autorités décident de construire la clôture de Melilla pour empêcher leur passage et pour créer un vide juridique pour ceux qui entrent, de manière qu’ils restent prisonniers de la ville pendant des mois et, parfois, des années : c’est le début de la fin de la cohésion sociale et la cohabitation.

L’expédition

Mars 2018, une dizaine d’activistes et artistes, à travers l’ONG Oxfam Intermón, visite Melilla pour constater « in situ » la violation continue et systématique de Droits Humains dans cette partie du territoire européen, laquelle affecte les collectifs les plus vulnérables de la planète : les enfants, les immigrés et les réfugiés. Ces politiques racistes, illégales et criminelles représentent une référence pour d’autres gouvernements européens qui actuellement construisent de nouvelles clôtures, militarisant et blindant le reste des frontières européennes. Des pratiques qui restent impunies, protégées et financées par l’Union Européenne et le Gouvernement Espagnol.

Pendant quatre jours, le groupe tient des réunions avec des représentants des différentes ONGs qui réalisent leur action humanitaire dans cette ville espagnole [Service Jésuite à Migrants (SJM), Association Pro-Droits de l’Enfance (PRODEIN), Geum Dodou et ACNUR, entre autres]. Il convient de souligner la généreuse collaboration et le soutien de José Palazón, président de PRODEIN, qui, en plus d’être un guide inestimable, a prêté son œuvre photographique pour soutenir et compléter cette exposition. Les artistes parcourent aussi les lieux, clairement identifiables, où le rêve européen de milliers de personnes, qui fuient des guerres, de la faim, la précarité économique, la persécution, la discrimination et la violence qu’ils souffrent dans leurs pays, se transforme en une inexplicable scène de maltraitance et répression institutionnalisée.

« Frontière Sud »

L’exposition « Frontière Sud » a l’intention de représenter la cruelle réalité de la frontière à travers une trentaine de photographies des artistes Oihana Marco, Helena Sánchez, Clara Calbet et José Palazón, et une performance- spectacle de marionnettes de Marcos Dios, qui conduisent le spectateur au- delà de la peur, l’impuissance, la violence, l’abandon, l’incompréhension et le désespoir qui planent sur les alentours de la clôture jusqu’à trouver une lueur d’espoir.

L’exposition est structurée autour des « points chauds » de la migration à Melilla comme la clôture ; les passages frontaliers de Beni Enzar ; le Quartier Chinois et Farhana ; les centres de La Purísima et le CETI ; le port de Melilla ; le centre historique ; le Quartier du Rastro et la Place Menéndez y Pelayo, où des douzaines d’enfants se concentrent chaque jour pour revendiquer leur droit d’aller à l’école. L’itinéraire sera signalé sur le sol de la salle d’expositions en forme de carte.

sera exposée l’oeuvre des artistes invités : l’installation poétique

Cristina Álvarez, où les visitants seront invités à venir compléter l’œuvre en

Dans la deuxième salle

intéractive « Les nœuds de la mémoire », de l’artiste belgo-espagnole

faisant leurs propres nœuds pour délier leur mémoire ;

La carte de la honte. Du rêve au cauchemar

Wikipédia Journal télévisé d’Antena3

Le sujet de l’immigration à Melilla est souvent associé aux entrées massives des immigrants à travers la clôture ou à l’arrivée des embarcations de fortune. Pourtant, la situation comporte de nombreux autres aspects qui, parfois, passent inaperçus et qui s’avèrent vitaux pour comprendre la magnitude du problème. Les violations continuelles des droits humainsdans ce territoire incluent la fermeture des frontières aux personnes réfugiées de nationalité différente de la syrienne, des restrictions à la liberté de circulation, des demandeurs d’asile et le manque d’information adéquate pour ceux qui cherchent protection internationale, en plus d’un système arbitraire de sanctions aux centres d’accueil qui peut conduire à leur expulsion. Celle-ci est la carte de l’infamie :

1.- La clôture

La clôture de Melilla est une grille d’acier, sa construction a commencé en 1998 avec un coût initial de 33 millions d’euros, financés par l’UE comme « Fonds Européens de Développement Régional ». Au début, il s’agissait d’une seule clôture de trois mètres de hauteur qui a été rapidement renforcée avec une clôture parallèle. Elle part de la digue de la plage, au nord

de la ville et, à travers 12 kilomètres ininterrompus, elle contourne la ville et se dirige vers le sud jusqu’à la mer ; de cette façon, elle separe populations et monts limitrophes de nationalité marocaine.

Actuellement, la barrière consiste en une grille cyclonique d’environ six mètres de hauteur avec des fils barbélés de lames à basse hauteur, mailles « anti-grimpe » à hauteur moyenne et des feuillards d’acier sur la partie supérieure. Si on réussit à la franchir, avant d’arriver à la deuxième clôture il faut passer le halage tridimensionnel : un entrelacé de câbles d’acier ancrés avec des piquets de différentes hauteurs. De plus, il y a de nombreuses mesures technologiques de soutien : une alarme qui sonne au moindre contact avec la clôture, des projecteurs aveuglants qui se mettent en marche avec l’alarme extérieure, des caméras mobiles, des alarmes et sirènes qui pointent automatiquement et informent sur le point exact où un mouvement louche est détecté. Ceux qui parviennent à pénétrer dans la clôture se retrouvent après avec des hélicoptères de la Guardia Civil, des tourelles de vigilance tous les 500 mètres et des patrouilles de vigilanceavec des viseurs nocturnes et thermiques.

Ceux qui parviennent à dépasser un exode de kilomètres, fuyant de leurs pays pour survivre, doivent risquer leur vie, encore une fois, à quelques mètres du sol européen. La possibilité de grimper sur la clôture est à la portée d’un nombre très limité d’immigrants. Cela requiert de bonnes qualités physiques ou d’un énorme désespoir. En outre, il y a des indices selon lesquels, certaines « mafias » reçoivent de l’argent pour qu’ils essayent en groupe et aux moments « les plus adéquats ».

Cependant, le mur, pratiquement infranchissable, est assailli par des milliers de personnes chaque année. Le procès se répète avec une certaine assiduité.Parfois le drame ferme le cercle. Blessés et morts. L’obscurantisme, qui contourne chaque saute à la clôture, empêche savoir combien de vies et de rêves y sont restés coincés, ignorés par les chiffres officiels.

Ceux qui finalement entrent au territoire espagnol commencent un autre calvaire : abus et maltraitance par les forces de sécurité et discrimination et incompréhension de la part de la population de Melilla, formée, majoritairement, par des fonctionnaires. Les «push-backs » sont habituels aux nombreuses portes qui jalonnent la clôture. Ils sont réalisés sans aucune garantie juridique et avec l’utilisation excessive de la force, en se servant de la forme de « renvoi à la frontière » introduite par la Loi d’Immigration en avril 2015. Le Tribunal Européen des Droits Humains les a déclarés illégales en 2017, mais ils sont encore utilisés avec le consentement du Gouvernement Espagnol.

2.- Mont Gurugú

Du côté marocain, à 20 kilomètres de Melilla, il y a le Mont Gurugú, connu par ses résidents en transit comme « enfer sur la terre ». De ses versants on aperçoit « Babylon », comme ils dénomment la ville autonome en argot. Bloqués au Maroc, sans argent ni papiers, les subsahariens qui essayent d’arriver en Europe souffrent là, la répression violente des forces de sécurité marocaines. Avec assiduité, la gendarmerie marocaine réalise des rafles auplus de 80 campements organisés au mont, en les agressant et brûlant leurs tentes. Des centaines de personnes ont été arrêtées et abandonnées au désert du sud du Maroc sans eau ni ressources. En 2015 il y a eu plus de mil personnes arrêtées. Des autres sont mortes à conséquence de la répression des Forces Auxiliaires Marocaines (FAM). En outre, le profond racisme, existent à Nador, provoque que les personnes subsahariennes à peine osent se promener dans la ville ou accéder aux installations sanitaires par crainte des représailles.

Les campements au Gurugú sont organisés par nationalités ou langues et ils ont un chef, qui est le stratège pour le saut à la clôture. Le séjour moyen est de 6 ou 7 mois, bien qu’il y ait des personnes qui y passent des ans. Les conditions sont d’extrême précarité et insalubrité, avec des menaces de violence constante. Il y a des familles entières : femmes, hommes et enfants avec le seul propos d’arriver à l’autre côté de la frontière.

La clôture n’est pas la seule manière d’arriver à cette enclave espagnole. Parfois, les immigrants risquent leurs vies en nageant ou dans de petites embarcations. On sait que le prix de traverser la frontière en Zodiac est d’environ 1000-2000€ par personne. « L’aventure », comme les Africains dénomment ce voyage, a noyé dans la mer 20000 personnes les derniers dix ans, selon l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), entre lesquelles celles qui sont disparues sans laisser de traces n’y sont pas comptabilisées. Aucune entité ne connaît le nombre total de morts à cause du phénomène migratoire vers l’Europe.

3.- Beni Enzar

C’est l’un des passages frontaliers les plus courus en Afrique, et par lequel transitent des citoyens européens. Il est ouvert aux voitures, aux personnes et à la marchandise. En 2015 s’y a installé un bureau pour que les personnes qui fuient de leurs pays, à cause des guerres ou des persécutions politiques ou sexuelles puissent y demander asile. Cependant, la majorité d’eux sont directement exclus de protection et asile pour ne pas être considérés des réfugiés.

Seuls ceux qui procèdent du conflit syrien ont une possibilité réelle de demander asile dans ce poste et même s’ils ont aussi des difficultés, la plupart d’entre eux sont interceptés par les forces marocaines et forcés à recourir aux « passeurs » en échange des grandes sommes d’argent. De plus, les contrôles marocains obligent les familles à passer séparément.

Les subsahariens ne peuvent ni veulent y accéder. Les seuls qui y demandent l’asile, voient leurs pétitions réfusées, ils sont donc obligés à entrer illégalement, en sautant la clôture.

4.- Farhana et le Quartier Chinois

Ces passages frontaliers sont utilisés par la population marocaine de la province de Nador, avec une permission journalière d’entrée et sortie de Melilla pour travailler. La même chose arrive à l’inverse : les citoyens de Melilla peuvent entrer à Nador en montrant leur document d’identité. Tout autre citoyen espagnol doit montrer le passeport. Ainsi, il y a un flux constant de sortie et entrée qui transforme ces postes frontaliers en passages perméables toujours bondés. Ici a lieu le dénommé commerce atypique, qui est en réalité la contrebande tolérée par les autorités. À l’heure de pointe il y a des foules de transporteuses qui portent des énormes paquets de marchandises de jusqu’à 90 kilos jusqu’à l’autre côté de la frontière. Dans la plupart de cas, il s’agit de femmes de presque 60 ans, supportant les cris, la chaleur, la poussière, les coups de pouce de la police et voire les morts pendant les débandades, tout cela pour quelques misérables euros qui leur permettent de survivre.

5.- Le CETI

Après ce calvaire, ceux qui réussissent à accéder à Melilla n’ont aucune facilité. A priori, leur destin est le CETI, le Centre de Séjour Temporaire d’Immigrants, où souvent, milliers de personnes vivent entassées dans des installations préparées pour ne pas héberger moins de 500.

Manque d’attention aux groupes vulnérables

Le CETI ne respecte pas les exigences minimales indiquées aux directives européennes sur l’asile et il ne respect pas les conditions adéquates d’accueil aux personnes réfugiées qui fuient de la guerre et la persécution. Souvent, les enfants sont séparés de leurs parents et ils peuvent être soumis à des tests d’ADN pour vérifier leur légitimité familiale.

Ce n’est pas facile non plus pour d’autres collectifs spécialement vulnérables, comme ceux des personnes LGTBI, qui ont fuies de leurs pays à cause de la persécution qu’elles subissent en raison de leur orientation sexuelle, les femmes victimes de violence sexiste, les victimes de traite ou les personnes avec diversité fonctionnelle, qui doivent faire face à des barrières architectoniques. Pour les premiers, même si la Loi d’Asile comprend les raisons de genre comme légitimes pour recevoir le statut de réfugiés, la discrimination ne cesse pas après leur arrivée au territoire espagnol. La plupart d’entre eux attendent plus d’un an pour être réassignés, pendant ce temps qu’ils continuent à subir des graves agressions homophobes au centre. Les femmes victimes de violence sexiste n’ont aucun type de protection non plus. La plupart d’entre elles renoncent à dénoncer par crainte des représailles de leur agresseur, qui souvent cohabite avec elles dans le même centre ou dort à ses portes quand il est expulsé.

Les organisations humanitaires suspectent qu’un nombre considérable de femmes victimes de traite se trouvent dans le CETI et que la situation est en train de s’aggraver, car certaines d’entre elles affirment être majeures tandis qu’elles sont encore mineures. Ces femmes sont réticentes à dénoncer ou demander asile pour peur d’être surveillées par leurs traficants dans le centre. Quand elles le font, les autorités refusent leurs pétitions si elles n’apportent pas de preuves pertinentes, en les laissant dans une situation encore pire, à la merci des représailles des agresseurs. La plupart d’entre elles arrive à la Péninsule en tant que migrantes en situation irrégulière avec un ordre d’expulsion et tombent dans les griffes des réseaux de traite.

Discrimination en raison de nationalité

La nationalité détermine la sortie. Les autorités espagnoles ont un contact inégal et discriminatoire vers les personnes demandeuses d’asile avec une nationalité différente de la syrienne, comme par exemple l’algérienne, la marocaine ou la subsaharienne, auxquelles on applique la Loi d’Asile de

manière différente du reste du territoire espagnol. Bien que la carte rouge de demandeur d’asile doive leur permettre la liberté de mouvement dans tout le territoire espagnol, à Melilla la nationalité est un facteur qui retarde la sortie et, par conséquent, la protection des migrants.

Demande d’Asile à Melilla

Les personnes qui sont déjà entrées à Melilla peuvent demander asile au Commissariat. Les résidents du CETI qui souhaitent demander une protection internationale doivent faire appel aux avocats de la Commission Espagnole d’Aide au Réfugié (CEAR), en charge de l’assistance juridique au CETI, pour fixer un rendez-vous avec la police et formaliser la sollicitude. Le demandeur a droit à un avocat pendant l’entretien. Quand ils y parviennent, les irrégularités institutionnelles commencent. Bien qu’il soit légalement considéré que les demandeurs d’asile sont en Espagne, ils se voient refuser le permit de voyager à la Péninsule, en violant leur droit de libre de circulation dans le pays. Jusqu’à récemment, ils n’étaient pas transferés à la Péninsule jusqu’à ce qu’ils eussent leur demande résolue, une procédure qui pouvait prendre des années et décourager la pétition d’asile à Melilla. Les obstacles à la libre circulation violent la législation nationale, européenne et internationale et ils ont aussi été déclarés illégaux par les tribunaux de justice. En conclusion, les demandeurs de protection internationale à la ville frontalière subissent une situation discriminatoire et d’évidente inégalité en comparaison avec ceux qui demandent asile à la Péninsule.

La législation d’immigration de l’État Espagnol ne laisse aucun répit aux immigrants. Les personnes auxquelles n’est pas concédé l’asile ou qui ne le demandent pas, se trouveront dans une situation irrégulière pendant au moins trois ans, avec un ordre de déportation qui peut être exécutée à n’importe quel moment.

6.- La Purísima

La Purísima est l’un des centres d’accueil pour les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) de Melilla. Il s’agit d’un ancien bâtiment militaire délogé pour ne pas remplir les conditions adéquates et restauré pour accueillir ces enfants qui traversent la frontière tous seuls. La plupart viennent du Maroc, quelques-uns d’Algérie, de Syrie ou de Guinée- Conakry. Ils risquent leur vie pour chercher un futur qui ne leur appartient pas. Il s’agit d’enfants qui fuient du conflit de leurs pays, des familles déstructurées, de la pauvreté et de la maltraitance et en raison de leur condition, dès leur arrivée au territoire espagnol, restent sous la protection de l’État Espagnol. La législation internationale oblige à protéger l’enfance, mais la réalité diffère largement des obligations juridiques à Melilla.

Le récit des mineurs qui ont passé par leurs installations est bouleversant.Avec une capacité pour 170 enfants, on y retrouve entassés près de 500, qui dorment sur des matelas partagés ou dispersés sur le sol, sans couvertures pour tous et sans eau chaude. De plus, ils se plaignent des mauvaises odeurs et du manque de vêtements et de nourriture. Cependant, cela n’est pas tout : plus de 92 % des mineurs qui y ont passé, assurent avoir étés traités de forme violente dans le centre. Ils sont aussi trompés avec des procédures bureaucratiques et des vides légaux. Quand ils arrivent à Melilla, ils doivent enregistrer leur empreinte au moins deux fois pour obtenir la carte de résidence. Quand ils l’obtiennent, ils sont rarement informés de la date de renouvellement et une fois majeurs ils se trouvent sans résidence. Quelques-uns ont déjà vécu deux ou trois ans à Melilla quand ils atteignent les 18 ans. Ce même jour, ils sont obligés à abandonner le centre sans n’avoir reçu aucune information. Malgré tout, le centre reçoit cinq millions d’euros publiques chaque année.

La politique des autorités de Melilla concernant les mineurs migrants, qui ne sont pas accompagnés, a été remise en question. Le gouvernement de la ville continue à attaquer chaque organisation qui récolte information et qui élabore des dossiers sur la situation sans écouter les critiques.

Ces derniers mois, deux mineurs sont morts en différentes circonstances dans les centres de Melilla, l’un d’eux de forme soudaine, après avoir reçu l’autorisation de sortie de l’hôpital de Melilla, dans lequel il avait été admis pour se casser le pied en essayant de s’infiltrer dans un bateau pour arriver à la Péninsule.

Vers la fin de 2017, l’autre mineur migrant, sous tutelle, est décédé d’un arrêt cardiorespiratoire, après avoir passé 20 jour en coma à l’Hôpital Régional de Melilla. On soupçonne que sa mort a était causée par une correction qu’il avait subie dans le Centre Éducatif des Mineurs Transgresseurs, connu comme « Baluarte ». Aujourd’hui, les morts des mineurs ne sont pas toujours clarifiés.

L’Espagne a terminé le 2017 avec 6414 mineurs étrangers non accompagnés (MENA) dans les centres d’accueil, 2417 plus que l’année précédente, ce qui suppose une augmentation du 60.5 %. 14.3 % de ces mineurs ont été sous tutelle à Melilla, où 917 se sont enregistrés, la plupart de nationalité marocaine (855). Pourtant, bien que le chiffre des mineurs étrangers non accompagnés soit en hausse, le nombre d’autorisations de résidence a diminué. Selon les données du Gouvernement Espagnol, 160 autorisations de résidence ont été concédées à des MENA accueillis à Melilla l’année dernière, un 40 % de moins que ceux de 2016, où il y en a eu 269.

Selon le dossier « Les plus seuls » de l’ONG « Save the Children », l’abandon des systèmes de protection en Espagne a provoqué qu’en 2016 un total de 825 mineurs se retrouve en fuite et introuvable. Leur destin est incertain. Les enfants syriens souvent continuent leur odyssée vers quelque pays du nord de l’Europe où leurs familles les attendent, presque toujours dans la misère. Cependant, les disparitions des filles et jeunes nigériennes sont habituellement liées aux réseaux de traite. Les enfants marocains fuient à cause des dures conditions des centres d’accueil et leur souhait est celui d’arriver à la Péninsule, où ils savent qu’ils auront meilleures possibilités. La plupart d’entre eux errent désemparés sur les rues de Melilla, victimes de l’indifférence sociale, le racisme et la maltraitance.

7.- Le Port de Melilla

Au vu des piètres conditions du centre La Purísima, quelques mineurs préfèrent rester dans la rue. Il n’y a pas de chiffres officiels sur le nombre de jeunes qui rôdent les rues de Melilla, mais à certains moments de l’année ils peuvent être jusqu’à 70 ou 80. Ils proviennent, dans un 91 % du Maroc, le 9 % restant viennent des pays comme l’Algérie, le Cameroun, la Guinée ou le Congo.

Les mineurs tournent autour de la partie ancienne de la ville, dans la zone des roches qui donnent forme aux épis du port. Ils souffrent de la maltraitance des forces de sécurité, de la population de Melilla et, parfois, de leurs propres compagnons. Ils ont froid et faim. PRODEIN est la seule organisation qui, à part de leur offrir conseil juridique et chaleur humaine, leur proportionne un dîner chaque nuit pour leur garantir un repas par jour.La rue est l’exemple le plus déplorable de l’exclusion, et elle produit une dégradation immédiate aux enfants. Dans le port, ils vivent dans la misère, sniffent de la colle et sont victimes de plusieurs formes d’abus et d’ extorsion. Le « laisser-aller » institutionnel ne leur laisse qu’une seule option : celle de risquer leur vie pour s’infiltrer dans un bateau qui les amène à la Péninsuleet qui leur fasse sortir de l’enfer. Ils le font en pratiquant le « risky ».

Ils s’organisent en groupe et ils grimpent la grille qui sépare la ville du port pour essayer de se cacher dans un bateau, ou bien ils sautent à la mer et ils nagent jusqu’aux navires qui sont déjà partis. Ils l’essayent jusqu’à cinq occasions par nuit. Récemment, de nouveaux fils barbélés ont été installées au port, avec le risque que ça suppose pour les enfants qui essayent de les traverser. L’espace au-dessous d’un camion, un creux entre le chargement ou entre la roue d’un autobus et le siège du conducteur, ils ne sont que des exemples d’endroits où ils se cachent pour arriver aux bateaux. Le risque est énorme. S’ils sont découverts, ils subissent les représailles de la police, ou encore pire, ils trouvent la mort dans cet effort.

On perd la trace de la plupart de ceux qui parviennent à atteindre ces bateaux. L’année dernière, Europol alertait que 10000 mineurs migrants non accompagnés avaient disparu en Europe et il indiquait qu’une grande partie d’eux pourraient être tombés dans des réseaux de traite de personnes. Des autres réussissent à se réunir avec des familiers en Espagne ou dans d’autres pays européens.

« On veut aller à l’école ». Enfants sans scolarisation

Près de 200 enfants de Melilla, d’entre 8 et 14 ans, ne peuvent pas aller à l’école. Ils sont tous en âge d’étudier en éducation pré-primaire et primaire, mais le Gouvernement ne leur laisse pas entrer dans les cours parce qu’ils n’ont pas des papiers, même si la plupart d’entre eux sont nés en Espagne et ils y ont toujours résidé.

On ne voit pas cette situation dans le reste de l’État, où tous les enfants ont le droit d’aller à l’école, indépendamment du fait qu’ils aient ou pas les papiers en règle. Mais à Melilla ils privent ces enfants de leur droit à l’éducation et ils ne respectent pas la législation nationale, européenne et internationale.

Les mineurs, fils d’immigrants, nés dans la ville autonome et avec résidence, crient « On veut aller à l’école ! » dans des rassemblements qu’ils tiennent chaque vendredi depuis le mois de septembre. Ils n’ont pas pu être scolarisés car ils voient leur demande refusée pour ne pas être recensés. Pourtant, sans le permit de résidence, ils ne leur fournissent pas le recensement et sans le recensement il n’y a pas un permit de résidence. À la Péninsule, le recensement n’est demandé que pour t’assigner une école prochaine, pas pour t’assigner une place.

En un mois, et grâce à PRODEIN, ils ont récolté 100000 signatures à la plateforme change.org pour soutenir leur pétition. Elles ont déjà été déposées au Ministère d’Éducation et prochainement seront remises aussi au procureur des mineurs et au Défenseur du Peuple. Pour le moment, les autorités éducatives continuent à les entraver bureaucratiquement.

LES ARTISTES

José Palazón, Oihana Marco, Helena Sánchez, Clara Calbet et Marcos Dios

JOSÉ PALAZÓN Paysages de désolation

C’était vers 11 heures du matin. Les gamins avaient sauté la clôture par un endroit à côté du terrain de golf, et j’ai considéré que c’était un bon moment pour avoir une image différente des classiques qui sont offertes depuis le début de la crise humanitaire qui a lieu à la frontière de Melilla depuis plus d’une décennie. On parle de la frontière qui sépare les majeures différences sociales, économiques et culturelles du monde.

Un moment avant je me trouvé à côté de la clôture, juste au-dessous des ces 15 guinéens qui s’y avaient hissé, mais la Guardia Civil m’a empêché de les photographier. J’ai cherché quelque chose plus symbolique, une photo qui réflétait les différences qu’on retrouve ici, la situation vécue, ce qui nous indigne de tel manière que parfois, nous ne savons ni comment réagir, ni quoi faire : la différence Nord-Sud, l’inégalité, la violence qu’il y a dans les frontières. Tout ce qu’on déteste et méprise, mais devant lequel, de nombreuses personnes, institutions, gouvernements... réagissent en fermant les yeux pour différentes raisons.

J’ai vu, dans quelques forums, commenter que la photo pouvait être un montage. Il est compréhensible, car il est difficile d’imaginer que la photo puisse se correspondre à une situation réelle. Le terrain de golf, qui a coûté 5 millions d’euros et qui a un entretien annuel de 700000 euros, jouxte, dans une longueur de 1500 mètres, la double clôture de six mètres de hauteur et 12 kilomètres de longueur qui sépare Melilla du Maroc.

Il ne s’agit pas de juger les deux personnes qui apparaissent dans la photo en jouant au golf. Je ne dis pas que ces deux personnes soient insensibles. Ils peuvent être là pour indifférence, mais aussi pour peur de s’engager au problème dans un endroit si petit comme celui de Melilla, ou d’aller contre les directives politiques officielles et de se retrouver dans nombreuses conséquences peu agréables.

La photo est un appel général pour mettre fin à l’indifférence, la différence, la peur.

José Palazón (Carthagène, Murcie, 1955), activiste infatigable pour les droits humains, est l’auteur de la célèbre photographie « Paysages de

désolation », prise en octobre 2015, où on voit deux joueurs de golf et, au fond, une douzaine d’immigrants subsahariens hissés sur la clôture frontalière de Melilla, sans manger ni boire pendant des heures. Les golfeurs donnent des coups indifférents à cette réalité.

L’instantanée a été publiée dans les moyens de communication internationaux les plus prestigieux, comme le New York Times ou The Guardian, en plus d’obtenir le prix World Press Photo et le prix Ortega y Gasset du Journalisme Graphique 2015 pour refléter, selon le juré, « l’énorme distance, économique, sociale et d’expectatives, qui existe entre le deux mondes, le premier et le troisième, par contre si proches géographiquement». De même, l’image a été récompensée avec laDistinction Internationale de Photographie Humanitaire Luis Valtueña 2015 et a été finaliste du prestigieux concours journalistique García Márquez du Journalisme, en Colombie.

José Palazón est un tenace activiste pour les droits humains et la voix principale de dénonce de la situation des immigrants à Melilla. Bien qu’il ait étudié sciences économiques, son travail pendant les 20 derniers ans a été lié à l’Association Pro-Droits de l’Enfance (PRODEIN), fondée par lui-même, en 1998 pour aider des mineurs sans papiers, des femmes maltraitées, des immigrants et n’importe quel collectif en situation d’exclusion ou qui souffre des graves violations des droits humains dans la ville autonome. Palazón a donné un visage aux « push-backs », une pratique illégale de la Guardia Civil et des forces frontalières. Grâce à son travail et à celui de l’ONG qu’il dirige, on a obtenu, pour la première fois, une preuve concluante des expulsions sommaires des immigrants au Maroc. Une vidéo enregistrée par PRODEINmontre comment des agents espagnols livrent 15 subsahariens aux forces marocaines, qui les reçoivent en les battant. Des autres images similaires publiées par PRODEIN ont culminé avec l’imputation, en 2014, du commandant en chef de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, accusé d’un délit de prévarication pour ces pratiques. José Palazón a aussi reçu le Prix des Droits Humains Nacho de la Mata 2016, donné par le Conseil Général de l’Avocat Espagnole au travail des personnes ou institutions à faveur de l’enfance la plus malheureuse.

OIHANA MARCO

Melilla est une ville pleine de contradictions, où on a pu vérifier, le long de notre parcours dans la ville, qu’il y a encore des restes urbanistiques d’héritage franquiste qui contrastent avec la réalité actuelle d’Espagne et avec une architecture moderniste, dont les idées d’avant-garde sociale et politique sont très éloignées de ce qui le franquisme représentait. Il y a aussi des citoyens qui jouent au golf (devant un CETI plein à craquer des gens qui vivent dans des piètres conditions) mais qui ignorent aussi les protestations d’enfants nés à Melilla qui n’ont pas accès à l’éducation obligatoire pour ne pas avoir le permit de résidence. On a aussi connu des MENAS qui déambulaient sur les rues en attendant, sniffant de la colle, pendant la nuit pour faire le « risky ». Ils regardent le cargo auquel ils essayeront de s’infiltrer, en rêvant d’arriver à cette « Grande Espagne » qui leur donnera un présent meilleur. Pourtant, ces enfants en risque ont passé à être considérés des enfants dangereux, comme José Palazón dit. La population coexiste, mais sans se mélanger et, en conséquence, c’est difficile d’obtenir une image complète de Melilla et de sa réalité sociale.

Ainsi, ma proposition est celle d’une narrative visuelle en blanc et noir. Un itinéraire par le quartier du Rastro, l’Ensanche moderniste où il y a la mosquée centrale de Melilla et où on trouve, désœuvrés, de nombreux mineurs qu’on a connus et qui attendent la nuit pour risquer leurs vies. C’est un quartier qui pourrait être parfaitement au Maroc. L’itinéraire comprend aussi une promenade sur l’ancienne Melilla, d’où de nombreuses personnes observent de jour le bateau ARMAS auquel elles rêvent de pouvoir accéder de nuit. Là-bas, dans la ville fortifiée aussi appelée « Le Peuple », il y a des poèmes si contradictoires (qui semblent une mauvaise blague) avec la réalité de Melilla, comme celui-ci :

Je chante ta valeureuse,

ton humanitaire lignée, la semence

Charitable Rose

de ce garçon sur la rive qui,

rêvant d’amour, chantait à Melilla.

Finalement, l’itinéraire inclut aussi la clôture et la réalité environnante du

CETI et des personnes qui se demandent ce qui leur attend pendant qu’elles

s’assoient à côté d’un terrain de golf et qui leur rappelle qu’elles n’appartiennent pas à cette classe privilégiée d’illustres gens de Melilla qui ignorent et tournent le dos à leur réalité, cette réalité qui teint Melilla de noir. Melilla n’est pas une ville de grises, sinon une dualité chromatique extrême qui ségrègue métaphoriquement les privilégiés de ceux qui ont eu la malchance de naître dans des autres lieux, à l’autre côté de la frontière, et qui luttent chaque jour pour pouvoir vivre avec dignité.

Oihana Marco (Saragosse, 1977), licenciée en Psychologie (Saint- Sébastien, 2000), obtient un master enAnthropologie (Londres, 2006) en réalisant une thèse sur le voile et les femmes de deuxième génération à Londres. Du 2007 à 2011, elle travaille comme investigatrice dans des projets sur le genre, l’Islam et l’immigration à Barcelone, Saragosse et Londres. Elle écrit des articles pour Vocento

depuis 2016.

Elle est formée en photographie et elle y travaille professionnellement depuis 2012. Postérieurement, elle combine la

photographie avec sa formation académique en faisant des ateliers d’émancipation pour des femmes en risque d’exclusion sociale grâce à la photographie (Musée de Beaux-Arts de Bilbao et Fondation Ellacuría).

Après avoir été formée en photothérapie (UMA, 2017), elle donne des ateliers de genre et diversité pour l’UMA et des autres ateliers photothérapiques pour des femmes dans d’autres centres. Maintenant, elle a une résidence artistique à la Fondation Bogliasco (Italie).

Elle a exposé à Saragosse (Galerie Carolina Roja, Festival Regard des Femmes 2014, Bantierra), Huesca (Bantierra), Saint-Sébastien (Centre Culturel Okendo, Tabakalera, Lantoki, Olatu Talka Contxa Gaur Market, Basque Style Artists, Metrópolis Platz, La Fnac, Donostiartean : Kursaal...), Malaga (Éloge des sens : lyrique visuelle en féminin, CAC et MIMMA, Marché Artistique La Thermique), Barcelone (Galerie LaFutura), Aarhus(Danemark), Pafos (Chypre) et Hull (Royaume Unit) comme partie d’un interchange de résidences artistiques des villes européennes entre lesquelles y est comprise Saint-Sébastien.

Son objectif professionnel est celui de générer la conscience et l’émancipation des femmes à travers la photographie.

Webs : www.oihanamarco.com www.omanthropology.weebly.comInstagram : @oihanamarcophotography

Facebook : Oihana Marco Photography

Email : [email protected]

HELENA SÁNCHEZ

Un groupe de Sénégalais qui reviennent de la classe d’espagnol se rencontrent avec une famille syrienne qui sort du Centre de Séjour Temporaire d’Immigrants (CETI), installé devant un terrain de golf et à côté d’une clôture où s’emmêlent les sacs de plastique, qui sont sortis en volant un jour que quelqu’un faisait un pique-nique à la pinède après avoir couru la semi-marathon, pendant que des enfants manifestent au centre de la ville parce qu’ils ne peuvent pas aller à l’école, juste avant qu’un gamin algérien, qui a eu la malchance de tomber d’un mur de 5 mètres, reçoive une branlée au port.

Cette radiographie de Melilla est celle d’un lieu qui, dans l’imaginaire des espagnols qui sommes nés vers la fin des années 80, à peine existe. Et aujourd’hui, avec des teintures de réalisme magique, elle déborde symbolisme à chaqu’une de ses infinies violations des droits pendant qu’elle palpite désespérée dans 12 kilomètres carrés en Afrique.

On n’entend pas parler de Melilla. Et pas parce qu’il est un thème tabou ou politiquement incorrecte, sinon simplement parce qu’on ne parle pas de ce lieu. Moi, au moins, je ne me rappelle d’aucune conversation significative sur Melilla ni chez moi, ni avec mes amies ni, encore moins, à l’école. Le plus étonnant c’est que, des années plus tard et avec un gars de Melilla à la bande d’amis de l’université, on ne parlait jamais de Melilla, ce grand bastion patriotique qui n’a même pas la juridiction sur les eaux sur lesquelles partent les enfants chanceux, la chance des autres et les emballages vides de tout le sentiment espagnol qu’on exporte jusqu’à là-bas pour pouvoir se sentir comme chez nous.

C’est cette palpitation contenue ce que je veux mettre en lumière avec mon travail. Des images d’un état préalable (ou postérieur) à l’abus dans une ambiance d’abandon et intemporalité qui nous rend difficile de savoir s’il est déjà arrivé ou il est sur le point d’éclater.

Tout en calme apparent, en silence, parce qu’on ne parle pas de Melilla.

Helena Sánchez (Madrid, 1989) est une photographe madrilène de 28 ans. Elle a terminé ses études de journalisme à Florence (Italie), à la fois

qu’elle apprenait à utiliser la petite Nikon d40 qu’elle avait amené avec elle. À la fin du cours, et avec l’enthousiasme pour la photographie récemment découvert, elle se rend compte qu’elle doit réenvisager sa carrière professionnelle. Après une brève parenthèse en travaillant dans la production télévisée et comme rédactrice de TVE (la télévision publique espagnole), elle voyage pour la France, le Mexique et l’Amérique Centrale durant les deux années suivantes. Comme n’importe quel diplômé, pendant ce temps, elle fait un peu de tout, mais en profitant de toutes ces expériences pour apprendre et continuer à augmenter son bagage.

À son retour à Madrid, Helena décide de se concentrer sur la photographie enfin professionnellement. Elle passe à faire partie intégrante de l’éditorial CONDÉ NAST, où elle restera les deux années et demie suivantes en tant que gérante du plateau de photographie et en publiant dans les différentes magazines du groupe : Vogue, Vanity Fair, AD, Glamour, GQ et Traveler. Pendant ce temps, elle concilie le travail avec sa passion pour laphotographie documentaire qu’elle avait déjà initiée en Mexique et Guatemala et qui complète avec des nouveaux voyages en Bosnie- Herzégovine, au Sahara Occidental, en Colombie et, surtout, en Espagne et Portugal.

Récemment, Helena Sánchez s’est engagée dans son premier projet comme entrepreneure en montant à Madrid ESTUDIO-H, un nouveau concept duportrait d’étude et d’ image corporative.

[email protected] @lahachenoesmuda

PERSONNEL : www.hachefoto.com

TRAVAIL : www.helenasanchez.es

CORPORATIF : www.estudio-h.es

CLARA CALBET

Melilla, ville de contrastes surréalistes

Melilla est une ville choquante, pleine de contrastes et images surréalistes.

Des édifices modernistes, lumineux, élégants et imposants à côté des maisons abandonnées. Des fenêtres murées. Des édifices très dégradés, avec de la vie dedans. Des trottoirs occupés par marchandises qui ne tiennent pas au magasin ; les magasins, les véritables propriétaires du trottoir. Des rues pleines de vie.

Des façades avec des décorations élégantes qui semblent vouloir rappeler qu’elles faisaient partie de quelque chose de plus importante avant. À leur côté, sous leur abri, des fenêtres vides, sans des vitres, montrant un intérieur sombre et abandonné. Sans une seule feuille, les branches des arbres, qui arrivent déjà presque au deuxième étage, elles semblent vouloir être une métaphore du cours du temps, qui l’imprègne tout. Ou peut-être de la négligence, qui implique une dégradation de plus en plus féroce.

Cette négligence (qui peut être délibérée) a des conséquences. Quelques- unes seront plus visibles (ceux des édifices) ; des autres, moins ; mais il y en aura. Tout a un effet.

La revendication des mineurs nés à Melilla, de familles marocaines, qui ne peuvent pas accéder à la scolarisation, est l’un des effets visibles de cette... ¿négligence ?. Les concentrations hebdomadaires remplissent la place de couleurs. Des pancartes, crayons, sacs à dos, filles et garçons en train de peintre leurs revendications, de gambader et jouer, et aussi de crier en chœur qu’ils veulent aller à l’école. Filles et garçons. Ils veulent aller à l’école.

Il y a d’autres contrastes à Melilla. Des contrastes et des faits surréalistes. Quelques-uns peuvent être observés dans les rues, comme les gamins qui, de nuit, essayent de faire le « risky ». Ou les transporteuses qui remplissent les passages frontaliers jusqu’à les bourrer. Des autres peuvent seulement être pressentis, comme l’encombrement au CETI et les centres de mineurs, ou les conditions des personnes qui vivent là-bas. Des autres peuvent être entendus, comme les « non-demandeurs d’asile ».

Bien qu’une image vaille plus que mil mots, c’est impossible de transmettre toute la réalité de Melilla qu’en images. Une partie de cette réalité est visible (à ceux qui prennent la peine d’aller à la ville, car elle exporte rarement sa réalité), mais il y a nombreuses réalités cachées. Elles sont devenues, ou transformées en, invisibles. En gagnant la confiance des citoyens de la ville (soit-il depuis des années, soit-il depuis la semaine dernière), il est possible de s’y approcher. Il y a encore des autres réalités qui, même pas comme ça, ne peuvent pas être connues. C’est très important de ne pas les oublier ; elles sont possiblement celles qui devraient nous inquiéter le plus.

Clara Calbet (Cardedeu, 1984) a commencé son parcours professionnel aux 16 ans à la télévision locale de son village, où elle a appris et

expérimenté presque toutes les facettes télévisées. Elle a étudié

Communication Audiovisuelle et un Master en Innovation et Qualité Télévisées, en plus, elle a travaillé dans des médias locaux et autonomiques (8TV, City TV, Granollers TV, Ràdio Sant Celoni, El 9 Nou, L’actual...) en tant que rédactrice, ENG, opératrice de caméra et auxiliaire de réalisation. En automne 2017, elle a fait un cours de Communication dirigée vers les Droits Humains, et ensuite elle a étudié un master spécialisé en Genre et Communication.

Son objectif est que son travail de journaliste et communicatrice sert pour lutter pour les droits humains, en ayant toujours présente la dimension genre. Actuellement, elle collabore avec des médias écrits et radiophoniques et elle est volontaire de Xamfrà, un centre de musique et scène pour l’inclusion sociale à Barcelone.

Twitter : @claracalbet

MARCOS DIOS

...JE NE LE SAVAIS PAS... !?!

Du moment où on m’a proposé d’aller à Melilla pour connaître la réalité de la Frontière Sud, je me suis posé deux grandes questions : « Qu’est-ce que j’y trouverais ? » et « Qu’est-ce que je ferais après ? ».

Bon, celui-ci est le résultat d’essayer de répondre à ces deux questions d’une forme ouverte et créative. Ouverte, car je crois que, une fois connue de première main cette réalité, ma première impulsion a été de l’ouvrir au reste du monde pour qu’ils la connaissent aussi. Et créative parce que, en tant qu’artiste, la réponse qui venait à tout moment c’était construite et se servait de mes capacités et inquiétudes artistiques.

Je suis Marcos Dios, créateur, acteur, marionnettiste et artiviste.

Ce travail est né de la réalité de Melilla en tant que Frontière Sud d’Europe. À mi- chemin entre la marionnette, la performance, le théâtre-document, la poésie, la photographie et l’intervention socio-éducative se définit ce « ...Je ne le savais pas... !?! ».

Une fois j’avais récolté les témoignages de différentes personnes en transit, prisonnières à Melille contre leur volonté, j’ai commencé à voir comment leur donner une voix et servir de porte-voix de leurs réalités vulnérables et exclues. En tant que marionnettiste, ça m’a paru un très bon matériel à traiter à partir de la perspective de la marionnette, pour des raisons artistiques et quasi philosophiques. Ça m’a permis de montrer et pouvoir analyser la relation humain-objet qu’on maintient, en tant qu’européens, avec les immigrants, et comment ils ont une voix seulement quand on leur donne une. Ça m’a permis aussi de voir quand ils prennent vie et, à partir de ce moment-là, ils peuvent agir.

Je me suis servi aussi des témoignages de différents protagonistes avec des réalités très diverses pour armer une série de personnages qui pouvaient relater en peu de temps une réalité de droits humains si ample.

En outre, pour pouvoir créer, je considère intéressant de prendre en considération la dimension collective ou collectiviseure de l’art, qui se nourrit de la communauté (artistique et sociale). Celui-ci est très important en tant qu’artiviste, car ça indique clairement du début que sans le pouvoir du collectif on ne peut pas développer toutes nos capacités individuelles en tant que créateurs ni en tant que citoyens.

Pour cette raison, j’ai décidé d’utiliser les photographies de mes compagnes de voyage, Oihana, Helena et Clara, pour créer les marionnettes, en profitant de différentes visions sur une même réalité et en essayant de construire un récit ensemble et pluriel de cette Frontière Sud.

...Je ne le savais pas... !?!, pour des nombreuses raisons et parce que le plus frappant et commun à tous les acteurs de cette macabre représentation qui est jouée à Melilla, ça fait longtemps et avec tout ce « succès », c’est l’ignorance. Celle de bous, les européens, qui ne connaissons pas cette réalité et celle des personnes en mouvement, car elles ignorent aussi la réalité à laquelle elles arrivent.

J’espère que ça sert comme un petit haut-parleur et un grand tremplin pour la réflexion.

[email protected] Tel : 635271671

Marcos Dios (1980, Pontevedra, Madrid) est licencié en Interprétation Textuelle par la RESAD 2002. Études Théâtrales à l’Université Aristote de

Thessalonique, Grèce 2000. Il termine ses études avec des professionnels spécialisés au Théâtre d’Urgence (Guillermo Eras), Chœur Grec et Tragédie(Theo Terzopoulos), Danse Butoh (Joelle Grünberg), Bouffon (Merche Ochoa), Théâtre Audiovisuel et Arts (ZID-Theater Amsterdam), Construction et Manipulation des Marionnettes (Natacha Belova), Manipulation Visible et Invisible des Marionnettes (Les Anges au Plafond en IIM Charleville),Marionnettes Danse et Mouvement (Duda Paiva), Marionnettes et Dramatisation en Intervention Socio-éducative (Moreno Pigoni) etFinancement des Projets Culturels (Ignasi Vendrell).

Sur le plan professionnel, il a travaillé en tant qu’acteur, marionnettiste et directeur dans plusieurs entreprises comme Teatrompicones (co-fondateur),Globo Rojo Teatro, Músicadhoy, CCHDP et des autres, soit dans le théâtre pour des enfants et familial que pour des adultes.

Il a dirigé, co-dirigé et joué depuis 2005 pour Teatrompicones, Bicharracos et CCHDP dans des travaux comme « Por Narices », « Prometeo Encadenado », « ¡CROA ! », « Historias de Bicharracos », « Buscando a Poe », « Mariquilla la Valiente », « En Busca del Cuento Perdido », « Se Acabó Vivir Del Tumbao », « Voces », « El otro extremo de la Mujer Perfecta », « El Encuentro » et plusieurs spectacles de conteur pour un public infantile et adulte. Il combine aussi son œuvre scénique avec des travaux pédagogique- théâtrales et des performances.

0 notes

Video

youtube

Il les avait remarqué, lui, ces caravanes qui se meurent au fond de nos jardins, ces ruines de nos envies de voyage. Alors il a pris son plus bel appareil photo, son grand talent et il est parti en chasse. A la fin, Arno Paul, car c’est de lui qu’il s’agit, avait matière pour faire une exposition. Quand il m’a présenté ce projet, j’étais enthousiasmé. Je trouvais que c’était une grande idée, poétique et mélancolique. Arno Paul je le connais depuis longtemps. C’est un ami. Et j’ai vu, au fil du temps, l’artiste photographe naitre. C’est aussi mon négatif dans sa façon de faire. Il prend son temps, pèse le pour et le contre, mesure tous les paramètres avant de se lancer dans un projet, là, où, moi, je plongerais dans une piscine sans eau. C’est lui l’auteur de mes trois premières pochettes de disque. J’ai été l’un de ses premiers cobayes pour ses découvertes photographiques. Ensuite, il a pris en photo des gens comme Stromaé, Julie Gayet, François Damiens, Mathieu Boogaerts, Cédric Klapisch, Jain etc. Fait un livre avec Philippe Claudel : “Inventaire” et plusieurs expos. Son parcours est impressionnant. Il m’a donné l’envie d’écrire une chanson tant son projet me faisait rêver. Chanson qu’il a intégrée à son Installation/Exposition “Caravanes” lors de la Biennale Internationale de l’Image de Nancy en 2014. On pouvait l’entendre en rentrant dans la caravane, garée au milieu de ses photos, sur un petit magnétophone des années 70. Je me souviens de l’endroit précis où je l’ai écrite. Pour les besoin d’un festival de théâtre, j’étais hébergé chez un couple très sympathique qui habitait dans un lotissement à Basse-Ham. Le matin du 1er Août 2013, j’étais seul dans la cuisine et j’ai écrit cette chanson qui est venue très vite, comme une évidence. Derrière cette histoire de caravane, je redisais une nouvelle fois « Je t’aime ». Elle fait partie des 5 chansons dont je suis le plus fier. Moi qui ne me considère jamais comme un musicien, j’ai trouvé là une petite mélodie qui me plait bien. Elle est naturellement dédiée à Arno Paul. Et je l’embrasse au passage ainsi que sa compagne et ses enfants.

Caravane Dépression

A Arno Paul

Nos rêves de voyage

Sont au fond du jardin

Dans cette caravane

Recouverte de lierres

Nos rêves d’un autre age

Quand nous ne faisions qu’un

Pour parler de Toscane

De Prague, de Bavière

En été, chaque nuit

Ell’ devait autrefois

Abriter nos baisers

Nos ébats, ma chérie

Elle abrite aujourd’hui

Un escabeau en bois

Un arrosoir rouillé

Et deux ou trois souris…

Subissant les outrages

Des nuages endeuillés

Qui noircissent le ciel

Notre triste région

Comme un tzigane en cage

Un cheval enchaîné

L’hirondelle sans aile

Elle est en dépression

Elle aussi a rêvé

De mistral et d’azur

Aux embruns caressant

Sa carrosserie beige

De courir en juillet

Derrière une voiture

En hiver, je l’entends

Sangloter sous la neige…

Nos rêves de voyage

Sont au fond du jardin

1 Août 2013, Eric MIE

0 notes

Text

Chronique de Lieven Callant

L’apéritif des Poètes, ce samedi 6 mai 2017 à l’AEB

Ce samedi 6 mai 2017 dans ses très beaux salons, l’AEB recevait LA REVUE TRAVERSÉES représentée par ses sympathiques et chaleureux fondateurs PATRICE BRENO et PAUL MATHIEU. On a regretté l’absence pour raisons de santé de JACQUES CORNEROTTE. Cet apéritif poétique était l’occasion de renouer avec une belle tradition remontant à Roger Foulon, président de l’AEB de 1973 à 1994. Une première qui je l’espère sera renouvelée.

Paul Miseur et Patrice Breno

TRAVERSÉES est née comme nous l’a rappelé Patrice Breno, d’une envie et d’une histoire d’amitié. Désir de poésie. Envie de nouer avec elle et les poètes une amitié basée sur la sincérité, le respect.

Paul Mathieu et Patrice Breno

Dès ses débuts, alors que la revue ne comptait qu’une quinzaine de pages, la volonté de ses créateurs a été de l’ouvrir aux mondes et de n’imposer aucun thème, de ne fabriquer aucune frontière entre les poètes et leurs textes.

Partie de rien, se nourrissant du travail bénévole de tous ses artisans, la Revue Traversées a peu à peu grandi et de simple petit cahier photocopié est devenu le bel ouvrage soigneusement imprimé, admirablement illustré qu’est la revue que les abonnés, les bibliothèques et les diverses presses reçoivent aujourd’hui.

Même si la revue reçoit des subsides de la Province du Luxembourg, de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la ville de Virton, elle a toujours su préserver sa liberté et ses spécificités. Tous les intervenants, poètes, graphistes, membres du comité de lecture, correcteurs travaillent bénévolement dans un esprit de camaraderie unique en son genre qui doit sans doute beaucoup à la convivialité passionnée de ses créateurs.

TRAVERSÉES a au fil des ans donné la parole à de grands poètes reconnus et célèbres pour certains, discrets, confidentiels pour d’autres. La revue a ainsi permis à ses lecteurs de voyager au travers du monde en publiant des textes en provenance de presque tous les continents.

Traversées a consacré des dossiers à ses auteurs: Alain Bertrand, Jean-Claude Pirotte, Abdellatif Laâbi et tant d’autres. Différentes thématiques se sont vues abordées: la traduction, le haïku, les aphorismes, les 50 ans de la collection Gallimard Poésie. Une manière d’ouvrir déjà ses champs de réflexions tout en préservant dans ces numéros la volonté d’offrir un éventail libre de ce qui s’écrit en poésie à l’heure d’aujourd’hui. Traversées ne divise pas les genres, c’est ainsi qu’elle publie proses et nouvelles, mais également illustrations dont beaucoup sont dues à la sensibilité photographique de Jacques Cornerotte. Jacques se charge également de la conception graphique et de la mise en page de la revue.

TRAVERSÉES a également été primée à plusieurs reprises. Le prix de la presse poétique, Paris 2012, le Prix Cassiopée du Cénacle Européen, Paris 2015, le Godefroid culturel de la Province de Luxembourg, Libramont, 2015.

Paul Mathieu

Depuis deux ans, Traversées est aussi devenue une maison d’édition. Quatre ouvrages ont vu le jour.

Auteurs Autour, Paul Mathieu

Le Guetteur de Matins, Jacques Cornerotte et Anne Léger

L’astragalizonte, Xavier Bordes

Le temps d’un souffle, Paul Mathieu, Blandy Mathieu

Traversées c’est également un site que je gère depuis juillet 2012, un groupe sur Facebook , un blog tumblr, un compte scoop-it et Pinterest et la possibilité de télécharger gratuitement de anciens numéros de la revue en format e-pub pour votre liseuse.

Sur le site sont reprises les chroniques littéraires, les lectures et analyses d’œuvres qui sont envoyées au comité de lecture. Régulièrement grâce aux réseaux sociaux, la Revue relègue les informations, activités, débats, salons, expositions auxquels participent la communauté toujours grandissante des AUTEURS DE TRAVERSÉES.

Cette rencontre ne fut pas seulement une occasion de revenir sur l’aventure de la revue de sa création à aujourd’hui, elle fut aussi et surtout un moment de partage poétique. Paul Mathieu a admirablement lu quelques poèmes qui font la richesse de Traversées et des poètes qui lui ont fait confiance. C’est avec attention et émotion que le public présent a reçu les poèmes. La lecture après avoir rendu hommage à tous les poètes de Traversées et notamment entre autres à Xavier Bordes pour ses participations généreuses au sein du comité de la Revue s’est terminée dans l’humour et la bonne humeur par une sélection d’aphorismes.

Enfin, tous les participants ont été conviés au verre de l’amitié.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Lieven Callant

Vous pouvez vous abonner à la Revue Traversées : ici

Vous pouvez acheter les livres publiés par la Revue Traversées: ici

Vous pouvez envoyer vos manuscrits: ici

L’apéritif des Poètes, ce samedi 6 mai 2017 à l’AEB Chronique de Lieven Callant L’apéritif des Poètes, ce samedi 6 mai 2017 à l’AEB Ce samedi 6 mai 2017 dans ses très beaux salons, l’

#Auteurs autour#Blandy Mathieu#Jacques Cornerotte et Anne Léger#L’astragalizonte#Le guetteur de matins#Le temps d&039;un souffle#Paul MATHIEU#Xavier Bordes

0 notes