#後藤象二郎

Text

豪華キャストが大集結!公開記念舞台挨拶イベントレポート

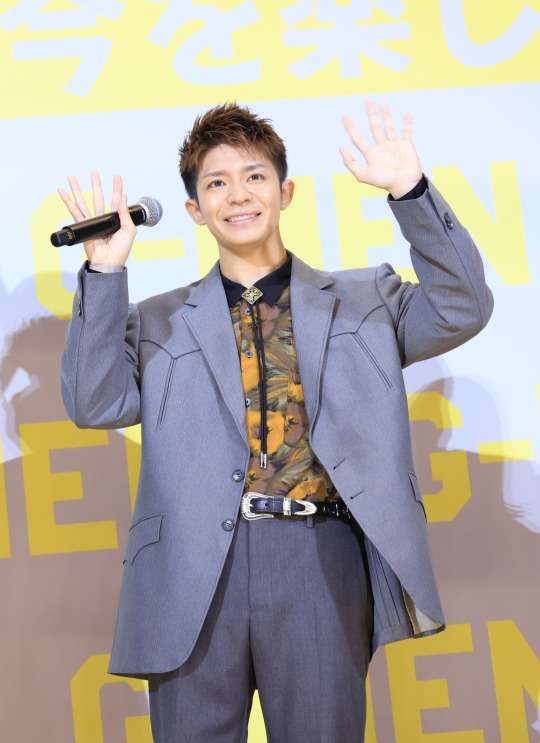

このたび、8月26日(土)に映画『Gメン』の公開記念イベントを実施!全国47都道府県・120館でのライブビューイングでも生中継された舞台挨拶に、岸優太、竜星涼、恒松祐里、矢本悠馬、森本慎太郎、瑠東東一郎監督が登場すると会場から大きな拍手が。

なお、登壇予定だった、りんたろー。の欠席が発表され、MCより到着したばかりというりんたろー。からのコメントが読み上げられました。「天王会の奴らにやられた。俺が行くまで耐えてくれ」という内容に「昨日やられて寝込んじゃったんじゃない?(矢本)」「遅刻って聞きましたよ(岸)」「寝坊でしょ、なにやってんだよ!(竜星)」とまさかの失態に開始早々総ツッコミが起こっていました。

映画初主演となる本作で門松勝太を演じた岸は「ついに公開を迎えられたので一緒に『Gメン』を盛り上げてくれたら嬉しいです」と元気いっぱいに挨拶しました。

●SNSで事前募集した「#Gメンに質問」の回答コーナー

イベントでは事前にSNS上で質問を募った「#Gメンに質問」に答えていくことに。「共演する前と後で一番印象が違ってた人を教えてください!」の質問に対し全員で一斉に思い浮かぶ人を指差すと、岸と矢本はお互いを指名。岸が「矢本くん、顔が可愛いじゃないですか。でも会ってみたらめちゃくちゃ兄貴肌でみんなをまとめてくれて、想像以上にお兄ちゃんでした。撮影の最初でも話しかけてくれて、矢本くんのお陰で現場に溶け込めました」と述べると矢本も「岸はTVで観てた時はこの人特別だな、見たことない人だなって思ってたんですが、本人に会ってみたら想像以上に見たことなかったですね。よく無事に撮影を撮り終えたなと思う程、奇跡的な日常でしたよ。この先の岸が楽しみで仕方がない」とコメント。すかさず岸が「そんなヤバくないですよ。全然普通ですよ!」と返すと、矢本も「いや基本話し出すと人の話を聞いてないから」と応戦。「めちゃくちゃ言われるんですよ。人の話を聞いてないって。でもちゃんと聞いてますからね!」と反論しました。

続く竜星と森本もお互いを指名。一番印象が違ったと思うポイントに竜星は「僕は慎ちゃんです。初めて現場で会ったとき短パンにサンダルで、アイドルだけどめっちゃラフで。そこからすごく好きになりました」とコメント。竜星からの話を受けた森本も「僕も同じです。竜星くんもめっちゃラフな服装で親近感があって」と回答すると、岸は「慎ちゃんは、現場に来る際に毎回右手に何か持ってるんですよ」と言うと、恒松も「佇まいがかっこいいですよね。今日現場に来るときもサンドウィッチに飲み物を持っていて。LAみたいな感じでした」と盛り上がっていました。

さらに「2回目以降はここに注目して観て欲しいというシーンを教えてください」という質問に対して、尾上松也演じる加藤が率いる、凶悪組織・天王会との激しい戦いのシーンを挙げた岸が「2回目の人は蟹挟みのシーンに注目ですかね。アクションの早い流れの中で実は色んな動きを入れているので」とアクションシーンをプッシュしつつ、「3回目の人はどこだろう…何回も観れば着眼点も変わりますよね」と見どころの多い本作をアピール。竜星は「岸優太が笑いを堪えているところですね。いかに素の岸優太を観られるか注目してほしいですね」とコメントすると、監督も「(岸の)素の部分はめちゃくちゃ活かしました。全員が岸くんの素を引き出してくれていた」と添え、岸も「だいぶ笑いを堪えましたよ!良い意味で笑いの絶えない現場でした」と撮影を振り返りました。

本作のエンドロールでは、ザ・クロマニヨンズの主題歌「ランラン」とともに、まるで本編の延長戦のような勝太とレイナのシーンが流れるのも楽しいポイント。レイナを演じた恒松は、「勝太とレイナのシーンは2分間くらいのアドリブなんです。でもずっとやっていて体感では10分くらいに思いました」とアドリブで演じていたことを明かしました。岸も「アドリブのシーンはその場で生まれて来ました、なんかいい感じでしたよね」と振り返ると、恒松が「最後のこれ(ハートポーズ)が面白すぎて。普通は絶対出てこないです。さすが岸さんだなって感じました」と思いだし笑いをこらえつつも大称賛!それを受けた岸が「本当は聞きたくないんですけど、どこの話ですか?」といまいちピンと来ていないまさかの発言に、「うそでしょ!?」「ほら!人の話聞いてないじゃん!」とまた全員から総ツッコミを受け会場も笑いに包まれていました。

●瑠東監督からキャストへ、「Gメン通信簿」発表!

続いて瑠東監督より、撮影から宣伝まで怒涛の日々を駆け抜けたキャスト陣一人ひとりに「Gメン通信簿」と題した成績発表のコーナーへ。まずは寝坊で舞台挨拶に間に合わず、不在のりんたろー。は「今日は遅刻で残念でした。退学です!」と、ねぎらいの言葉が出るかと思いきや、まさかの退学宣言を受けることに!続いて森本へ「みんなのムードメーカーで、ハードな撮影でも盛り上げ、楽しませてくれました。昭和のヤンキーがハマりまくって、机も壊し、大変よく暴れてくれました」とコメントし撮影用の壊れやすい机ではなく、普通の机だったことを明かしつつコメント。森本は「最後のアクションシーンで本当に机を真っ二つに割ったので。自分でもびっくりしました。2回目鑑賞時にぜひ注目してください!」とすかさずアピールしました。矢本には「初日からガンガンアドリブで攻め、みんなを笑わせ、スイッチを入れ、空気を作ってくれました。とにかく芝居の尺が長く、編集で困り大変よくやり過ぎました」と告げると、矢本が「自分が面白いと思うことをやっただけなんで」とかっこよく決めてみせました。

恒松に対しては「岸くんとの恋愛シーンは大変キュートでした。下ネタもコメディも凄く品があり、アクションも自ら志願し頑張りました。大変可愛らしかったです」と告げると、恒松も「助けられるばかりじゃなく自分からも戦っていけるヒロインでいたいなと思って」と喜びつつもキャラクターへ込めた思いをコメント。竜星へ「ワークショップの時から、みんなを引っ張り、アクションも天然キャラも久しぶりのイケメンも大変よくやり切りました。岸くんの天然もよく引き出してくれました」と発表。竜星も笑顔で受け止めつつ「良い話ですね。これ泣かせに来てるからね」と反応すると、岸も「卒業式っぽい、しっとりした感じもいいですね」と監督のコメントへ期待を寄せた。監督から岸に「映画初主演、全力以上の全力、常に120%で駆け抜けてくれました。期待通りの天然ボーイが連日炸裂しつつも、現場の熱を上げる素敵な愛され座長、大変よく頑張りました」とねぎらいました。岸は「みんな良いメッセージいただきましたね。嬉しいけど、瑠東さんとはいつも楽しいことばかり話している印象だから、マジなコメントいただくと恥ずかしくて」と照れながらも、喜びを実感していた様子でした。

●「Gメンポイントキャンペーン」で集まったポイント=G(グラム)にちなんで、皆の想い(重い)が詰まった60kgの米俵を岸が担ぐ!?

フォトセッションでは公式で開催された【Gメンポイントキャンペーン】で参加者たちが貯めたポイントの合計「60,726Gメンポイント」にちなんだ、60.726kgの米俵を用意。映画公開を楽しみにしていたファンの想いそのものであり、「末広がりに運が開けていく」縁起物であるお米の詰まった、特別な米俵を、岸が担ぐことに!いざ挑戦してみたものの20cm程度しか持ち上げられなかった岸は、思わず「これはだいぶ重いです…もう一回いいですか」とリベンジすることに。客席からの熱い声援を受け、再び米俵を持ち上げると「確実にさっきよりは上がりました。でもめっちゃ重いですよ、ただの60キロじゃない重みを感じました」とコメント。参加してくれたみんなの想い(=重い)を噛みしめながらも見せ場をやり切った岸の発言に、会場が温かい笑いに包まれました。

最後には全員を代表して岸からの挨拶が。「みなさんにとっての夏の思い出になってほしいです。老若男女楽しめる作品なので、幅広い方に楽しんでほしい。“Gポーズ”も拡散して一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです」とメッセージを送りイベントの幕が閉じました。

220 notes

·

View notes

Text

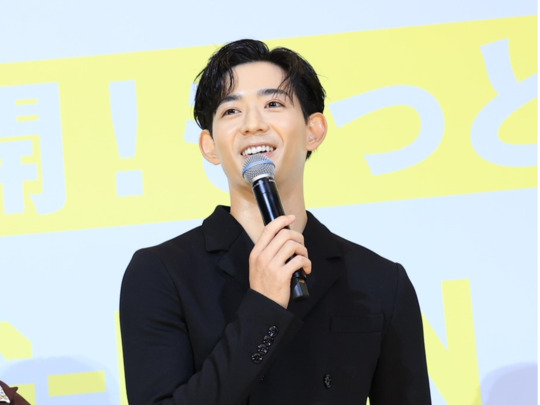

Scan and transcription of the Persona 3 part of Newtype Magazine February 2016

春、夏、秋を経て冬、理が出す答えを見届けて

監督 田口智久

死を見つめる季節のフィナーレに

第1章でコンテ、第2章で監督を務めてこられた劇場版「ペルソナ3」ですが、ファイナル・シーズンである第4章は、どのような気持ちで臨んだのでしょう?

田口 第3章で自分が監督としてかかわっていない劇場版「ペルソナ3」を見ることができたのが、刺激になりました。自分とはまったく違う方法論で構築されていて、僕がやったら確実にこうならないですし、なんというかジェラシーのようなものを感じまして。ああ、ペルソナって、こういうふうにつくることもできるんだ、と。それを受け止めることができたからこそ、第4章では、自分のやり方を突き詰めたフィルムにしなくてはと思いました。あとは、やっぱりフィナーレということでのプレッシャーが大きかったです。

第4章の物語の関となるのは?

田口 理と綾時の関係性ですね。そこヘシャドウの母体であるニュクスが襲来したり、それに伴ってみんなの心がダウナーになって⋯⋯という展開で、ずいぶん重いものになっています。でも、みんなが悩んでいる部分にしっかり尺を取って描いているので、映画ならではの見せ方ができているのでは、と思います。

理にスポットが当たっていきますが、どのように描きましたか?

田口 第3章に、理が旅館の池に落ちて笑うシーンがありますけど、あの理を経ての理をしっかり追っていこうと考えていました。今作では、抱えきれないほどの絶望を前に、悩み、立ち止まってしまうというところまで、みんなが落ちてしまうんですけど、そのなかで理が見つけ出す答えというのが、全4章通してのテーマでもあり、象徴的なセリフになっています。そして、それは、第3章で笑った理がいなければ、たどり着けなかった答えなんじゃないかな、と。

それから、綾時とアイギスも、重要な存在ですね。

田口 すごく極端な⋯⋯本当に超極端な言い方ですけど「綾時と理は両想い。アイギスは理に片想い」っていうのを、こっそり頭の片角に置いてました(笑)。もちろん僕独自の解釈なので、いろんなとらえ方をしてほしくもあるのですが。ただ、そうやって、アイギスがヒロイン然としているわけではないからこそ、ペルソナならではの仲間感が出る、というのもあるんですよね。

理と綾時に重点が置かれていくとなると、その二役を演じられている石田彰さんのアフレコもすさまじいものになったのでは。

田口 石田さんだけ別の週に理以外の綾時を中心とした声を録らせていただいてから、全体アフレコの週に理としてみんなといっしょに録らせていただいた感じなんですけれど、本当にすばらしかったです。演技に対するストイックさが本当にプロフェッショナルで、ご自身で「今のは少し綾時が出てしまったから」とリテイクを申し出てくださったり。

全体的にも、とてもスムーズなアフレコになったそうですね。

田口 圧倒的にスムーズでした。特に今回は静かなシーンが多くて、感情的にセリフを吐くような場面はほとんどないんですけど、その淡々とした空気感を成立させるのは難しいはずなのに、自然にスッとやってしまえるのがこのチームの方々の成せる技。こんなに研ぎ澄まされた現場は、なかなかないのではないかと。

細かな心情描写という意味では?画づくりにもこだわられたのでは?田口監督の描き出すダウナーな情景描写が楽しみです。

田口 カッティングが終わった後に、編集さんに言われたひと言が「暗っ!」でしたからね(笑)。刺されて死ぬとか大惨事が起こって死ぬとかのサスペンス的な死ではなくて、非常に観念的な死についての物語なので、精神的にどうやられていくかというのを、どう表現するかが課題で。光や色味の演出であったり、降ってくる雪の量で表現していきました。アニメで雪が降りつづけている作品もあまりないんじゃないかと思うんですけど、心情とマッチさせたいなあというところで、力を入れています。作画もすごいアニメーターさんたちが集まってくださっていて、誇張された動きというよりはリアル寄りの芝居をていねいに描いてくださっています。全然動いているように見えないところにも実は枚数が割かれていて、作画枚数もこれまででいちばん使っているんですよ。

最後に、今作を描くうえでの最大のポイントだったと考えるシーンを教えてください。

田口 ラストですね。それは第4章を担当すると決まったときから、見据えていたビジョンでもあります。第1章の春からともに季節を経てきた理と仲間たちが迎える、そのラストを見届けてほしいです。

#1 Spring of Birth

1日と1日のはざまに隠された影時間。そこにはびこる怪物・シャドウに襲われて、無気力症となってしまう者が町に続出していた。対抗できるのは、ペルソナという特殊な能力をもつ者だけ。春、私立月光館学園に転校してきた結城理は、ペルソナの力に覚醒し、同じくぺルソナの力をもつ者たちが集う特別課外活動部へと引き入れられる

#2 Midsummer Knight's Dream

夏休みに屋久島旅行に向かった特別課外活動部。そこでアイギスという女の子に出会う。彼女は対シャドウ特別制圧兵装のラストナンバーであり、なぜか理のそばにいることを望むのだった。理たちは影時間の謎を追いながら、さらに新たな仲間と出会い、きずなを深めていく。だがそこにストレガと名のる者たちが現われ⋯⋯

#3 Falling Down

季節は秋。特別課外活動部は、影時間を終わらせるため、シャドウや滅びを望むストレガとの死闘を重ねていた。ある者は仲間や家族の死と向き合い、ある者は護るべき者に気づき、ある者はこれまでの戦いの意味に葛藤する。そんなとき、理の前に謎の転校生、望月綾時が現われる。そ��出会いの先にあるものは⋯⋯

「PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth」

●1月23日土全国ロードショー

●第3章Blu-ray&DVD 1月20日水発売

WEB▶http://www.p3m.jp/

Twitter▶@P3movie

illustrated by YUKIO HASEGAWA, finished by SAORI GODA

background by BIHOU, text by HITOMI WADA

©ATLUS ©SEGA/劇場版「ペルソナ3」製作委員会

STAFF 原作=「ペルソナ3」(アトラス) 脚本=熊谷純 スーパーバイザー=岸誠二 キャラクターデザイン=渡部圭祐 ペルソナデザイン=秋恭摩 プロップデザイン=常木志伸 色彩設計=合田沙織 美術監督=谷岡善王(美峰) 美術設定=青木薫(美峰) コンポジット&ビジュアルディレクター=高津純平 ���集=櫻井崇 音楽=目黒将司、小林哲也 音響監督=飯田里樹 第4章監督=田口智久 制作=A-1 Pictures

CAST 結城理=石田彰 岳羽ゆかり=豊口めぐみ 伊織順平=鳥海浩輔 桐条美鶴=田中理恵 真田明彦=緑川光 山岸風花=能登麻美子 アイギス=坂本真綾 天田乾=緒方恵美 荒垣真次郎=中井和哉 イゴ ール=田の中勇(特別出演) エリザベス=沢城みゆき

#persona 3#p3#ryomina#that tag's deserved i think#'Ryoji and Makoto are in love with each other. Aigis' feelings for Makoto are unrequited'#insane

25 notes

·

View notes

Text

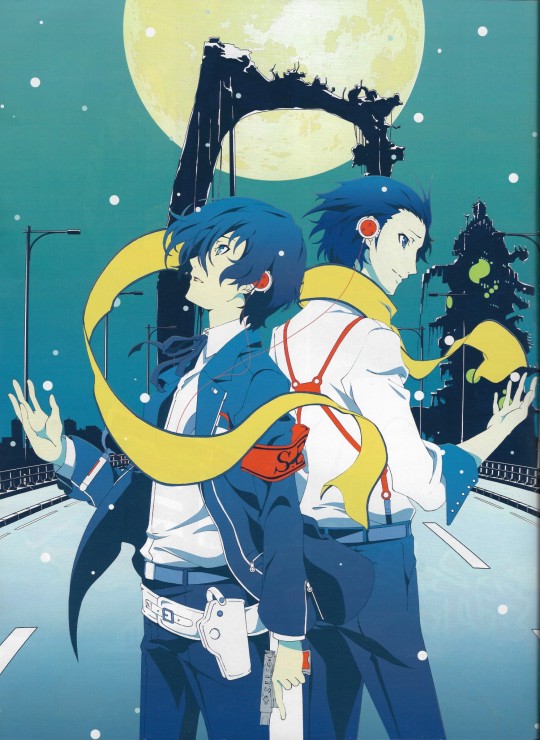

「破船」吉村昭(著)

二冬続きの船の訪れに、村じゅうが沸いた。しかし、積荷はなく中の者たちはすべて死に絶えていた。骸が着けていた赤い服を分配後次々と恐ろしいことが起こる。 嵐の夜、近づく船を坐礁させその積荷を奪い取る、僻地の貧しい漁村に伝わる「お船様」が招いた悲劇とはー。

ハッシュタグ “あなたが一番怖ろしかった本” →分野を問わず続々と集まった作品がとても興味深い - Togetter

破船 - Wikipedia

破船 | カーリル

- - - - - - - - - - - - - - - -

カーゴカルトを連想した。

カーゴ・カルト - Wikipedia

関連作品

世界残酷物語

ニルヤの島 - SF小説。主要人物が文化人類学者。ジョン・フラム信仰について言及あり。(柴田勝家)

ミラクル・ワールド ブッシュマン - 南西アフリカにおいてコカ・コーラの瓶がいかに積荷信仰を発生させたかという映画。

マッドマックス/サンダードーム - 劇中でカーゴ・カルトの様式を持つ部族が登場する。

マッドメン(諸星大二郎)

阿呆船(佐藤史生) - 阿呆船をカーゴ・カルトに見立てたSF漫画。

ドリーム・パーク(英語版) - SF・殺人推理小説。積荷信仰が背景設定に用いられている。

守株(待ちぼうけ)

アルアル島の大事件(英語版) - クリストファー・ムーア (作家)(英語版)の小説。

- - - - - - - - - - - - - - - -

寄船 - Wikipedia

寄船(よりふね)とは、中世・近世の日本における遭難による漂流船・漂着船及びその搭載物のこと。これに対して漂流物一般を寄物(よりもの)と称した。更に漂流船を流船と呼んで、寄船を漂着船のみに限定する考え方もある。

日本では古代からそもそも船の遭難そのものを神罰として捉え、漂流船・漂着船は発見者・救出者によって略奪・捕獲の対象になると考えられてきた。慣習法では地元領主あるいは住民の所有物もしくは地域の共有物とされてきたが、しばしば権利を巡る争いを引き起こした。こうした争いを回避するために各種法令が出された他、寺社などに寄進して紛争防止と宗教的恩恵の両方を得ようとすることも行われ、博多に近い宗像大社は鎌倉時代の段階で過去数百年間の修理費用を寄船・寄物の寄進のみで賄ってきたという(寛喜3年4月5日官宣旨)。

25 notes

·

View notes

Quote

ジャニーが同性愛者(真性の少年性愛者、児童性愛者)であり、事務所に所属する男性タレントに対して性的児童虐待(同性愛行為の強要)を行っているとの話は、1960年代から散発的に繰り返し報道されてきた。

まず、駐留米軍の「在日軍事援助顧問団 (MAAGJ)」に勤務していた頃(1958年~1966年)から、外交官ナンバーの車(クライスラー)で新宿・花園神社の界隈に繰り出し、「ケニー」、「L」、「牛若丸」といったゲイバーで遊んでいたこと、更に新宿駅南口で網を張り、田舎から出てきた少年たちに声をかけては、常宿の「相模屋」(1泊600円のベッドハウス)に連れ込んでいたことを、当時のゲイ仲間・原吾一が、著書『二丁目のジャニーズ』シリーズで明かしている。

ジャニー喜多川が最初に手がけたタレントは「ジャニーズ」の4名(真家ひろみ、飯野おさみ、あおい輝彦、中谷良)で、当初は池袋の芸能学校「新芸能学院」に所属させていたが、学院内にてジャニーが15名の男子生徒たちに性的児童虐待行為をしていたことが発覚。

オーナーの名和太郎学院長(本名:高橋幸吉。2000年6月7日に急性心不全で逝去。81歳没)はジャニーを1964年6月28日付で解雇した。

しかしジャニーが、ジャニーズの4名も一緒に引き連れて出て行ってしまったためにトラブルとなり、ジャニーらが所属中の授業料やスタジオ使用料、食費など270万円を求めて学院長がジャニーを提訴し、裁判へと発展した (通称:ホモセクハラ裁判)。

なお、当時のジャニーは在日軍事援助顧問団(MAAGJ)に在籍する下士官事務職員として、米国軍人および外交官の立場にあったが、新芸能学院との騒動は「MAAGJの公務の範囲外の職業活動」で起こった問題であるため、「外交関係に関するウィーン条約」(日本では1964年6月8日に発行)の第31条1項による外交特権「外交官は接受国の刑事・民事・行政裁判権からの免除を享有する」の対象から漏れ、訴えられた。

この裁判は長期化し、1964年から実に4年に渡って行われた。

ジャニーズの4名も実際に証言台に立っており、その証言記録は『女性自身』(1967年9月25日号)、『ジャニーズの逆襲』(データハウス刊)、『ジャニーズスキャンダル調書』(鹿砦社刊)にて再現されている。

『週刊サンケイ』(1965年3月29日号)でも「ジャニーズ騒動 “ジャニーズ”売り出しのかげに」として5ページの記事が組まれた他、ルポライターの竹中労も、著書『タレント帝国 芸能プロの内幕』(1968年7月、現代書房)の中で「ジャニーズ解散・始末記」と題してジャニーの性加害について言及した (当書はその後、初代ジャニーズを管理していた渡辺プロダクションの渡邊美佐の圧力で販売停止)。

なお、『ジャニーズスキャンダル調書』では「同性愛」という表現自体を否定しており、ホモセクハラである以上、「性的虐待」、善意に表現しても「少年愛」であるとしている。

『週刊現代』(1981年4月30日号、講談社)にて、「『たのきんトリオ』で大当たり アイドル育成で評判の喜多川姉弟の異能」と題し、ジャーナリストの元木昌彦がジャニーの性趣向問題について言及。

(直後、ジャニーの姉のメリー喜多川から編集部に「今後、講談社には一切うちのタレントを出さない」と猛クレームが入り、元木は処分として『週刊現代』から『婦人倶楽部』の部署へと異動させられた。

この件については、『週刊文春』(1981年5月28日号、文藝春秋)でも、「大講談社を震え上がらせたメリー喜多川の“たのきん”操縦術」と題して報じられた。

なお、ジャニーの性的児童虐待についてメリーは、「弟は病気なんだからしょうがないでしょ!」と言ってずっと放任していた)

雑誌『噂の眞相』(1983年11月号)が、「ホモの館」と題してジャニーズ事務所の合宿所の写真を公開。

元所属タレントの告発も相次いだ。

元フォーリーブスの北公次は『光GENJIへ』(1988年12月)、

元ジューク・ボックスの小谷純とやなせかおるは『さらば ! ! 光GENJIへ』(1989年9月)、

元ジャニーズの中谷良は『ジャニーズの逆襲』(1989年10月)、

元ジャニーズJr.の平本淳也は『ジャニーズのすべて ~ 少年愛の館』(1996年4月)、

豊川誕は『ひとりぼっちの旅立ち ~ 元ジャニーズ・アイドル 豊川誕半生記』(1997年3月)、

山崎正人は『SMAPへ』(2005年3月)をそれぞれ上梓。

タレントの生殺与奪の全権を握るジャニーの性的要求を受け入れなければ、仕事を与えられずに干されてしまうという実態が明るみに出た。

中でも『SMAPへ』は、ジャニーが行っていた性行為の内容について最も細かく具体的に描写しており、少年に肛門性交を強要していたことも明かしている。

同じく元Jr.の蓬田利久も、漫画『Jr.メモリーズ ~もしも記憶が確かなら~』(竹書房の漫画雑誌『本当にあった愉快な話』シリーズに掲���。著:柏屋コッコ、2014年1月~2015年4月)に取材協力する形で暴露している。

ジャニーは肛門性交時にノグゼマスキンクリーム、メンソレータム、ベビーローションなどを愛用しており、少年隊もラジオ番組で、錦織一清が「ジャニーさんと言えばメンソレータム思い出すなぁ・・・」、東山紀之は「合宿所はいつもメンソレータムの匂いがしてた」など、分かる人には分かるギリギリの発言をしている。

元Jr.の星英徳も、ジャニー喜多川の死後になってネット配信で、「ただのJr.だった自分ですら、何十回もやられた。

ジャニーさんが特に好んだのは、小中学生の段階のJr.。

時には平日の朝から学校を休んで合宿所に来いと呼び出され、マンツーマンで性行為を受けた。

その最中は、当時付き合ってた彼女のことを毎回必死に頭で思い描きながら耐えてた。

メジャーデビューしたメンバーは必ず全員やられている。

必ずです! 全員やられてる!

そもそも断ったらデビュー出来ない」と幾度も打ち明け、ジャニーによる性被害や当時の事務所内での異常な状況を説明した。

ジャニーズの出身者以外からも、浜村淳が関西ローカルのラジオ番組『ありがとう浜村淳です』(MBSラジオ)の中でジャニーのことを「あのホモのおっさん」と発言したり、ミュージシャンのジーザス花園が、2009年発表の自作曲『ジャニー&メリー』で、AV監督の村西とおるもブログやTwitterで糾弾している。

ジャニーに対する感謝、愛情が誰よりも強いことで知られるKinKi Kidsの堂本剛(児童劇団の子役出身)は、小学5年生の段階で子役活動を辞め、一旦芸能界を引退していたが、姉による他薦でジャニーズのエンターテインメントの世界に触れ、自分もスターになって成功したいという感情が芽生える。

しかし成功するためには、まだ幼い小学6年生の段階からジャニーの性的な行為を耐え忍ぶしかなく、剛が中学2年生の14歳の時に奈良県から東京の合宿所に正式に転居してからは、ジャニーの性行為は更に過熱していった。

当時剛と非常に親しい関係にあった元Jr.の星英徳も、「剛は普通のJr.たちとは違うレベルの性行為をジャニーさんから受けていて、そのことにいつも悩んでた。剛が病んじゃったのはジャニーさんが原因」と、2021年6月25日の深夜にツイキャス配信で証言した。

剛にしてみれば、確かにジャニーには芸能界で大成功させて貰って感謝はしているものの、幼い頃から異常すぎる性体験を強いられ、自分の心と体を捨て去るという代償を払わされてきた訳であり、更に人一倍繊細な性格がゆえ、15歳からは芸能活動へのストレスも相まってパニック障害を抱えるようになり、長年に渡って自殺を考えるほどに苦しんだ時期が続いた。

自分で選んだ道ではあるし、ストックホルム症候群、トラウマボンド(トラウマティック・ボンディング)、グルーミングなどの効果によって、ジャニーに対して大きな感謝はしつつも、もしジャニーと出会わなければ、こんなにも苦しい思いをすることは無かった、という愛憎が入り混じった複雑な感情から、剛の自作曲『美しく在る為に』は、ジャニーへの思いや、芸能活動への葛藤が描かれた曲だと、一部のファンの間では解釈されている。

その歌詞の一部には、

「あたしが悪いなんて 云わせないの あなたが悪いなんて 云う筈がないの 人は勝手だったもの 何時も勝手だったもの 美しく在る為に 勝手だったもの」とある。

[1]

元光GENJIの諸星和己も、2016年11月6日放送のバラエティ番組『にけつッ ! !』(日本テレビ)に出演した際、千原ジュニアとの会話でジャニーについて、

千原 「数年後に大スターになると見抜くその力よ」

諸星 「違う違う、たまたま、たまたま」

千原 「先見の明がすごいんでしょ?」

諸星 「僕の考えだと、“結果論”だね。 あの人(ジャニー喜多川)の目がいいとか、見抜く力がすごいとか、“全く”無い!」

と断じ、ジャニーに対する世間の過大評価に異を唱えた。 そして番組の最後では、「ジャニーの感性はね、あれホ〇だから!」と締めくくった。

ジャニーについてはよく、「少年の10年後の成長した顔が見えていた」などと評されてしまうことがあるが、それは間違い。

確かに子供の頃は冴えない平凡な顔をした者が、美容整形なども踏まえて将来二枚目に化けたパターンもあるが、その一方、小さい頃は可愛かったのに、成長と共にどんどん劣化してしまったパターンも少なくない。

そもそも、テレビなどで頻繁に同じタレントの顔を目にしていれば、視聴者の目はその顔に慣れていく訳だから、マイナス面はどんどん軽減されていく。

ジャニーが持っていたのは権力と財力であって、人の10年後の顔はおろか、人の本質や将来を見抜けるような特殊能力、神通力は存在しない。

ジャニーは将来を予見して採用していたのではなく、ただ単に、今その瞬間の“自分の好み”の少年、個人的に性欲を感じる“ヤりたい相手”を選んでいただけであり、その少年がたまたまスターになるかならないかは、諸星が述べた通り、後からついてきた“結果論”に過ぎない。

ジャニーに個人的に嫌われれば、いくらスター性や才能がある者であっても捨てられるし、ジャニーに個人的に好かれれば、スター性の無い者であっても権力と財力でメディアにゴリ推しされ、結果、誰でも人気者になれた。

こうした、ジャニーの個人的な好み、機嫌だけで全てが操作・決定される、非常に特殊で独裁的な事務所だったため、多くのスターを製造した一方、本当に将来有望だったはずの多くの才能も死んでいった。

なお諸星はこの放送の一ヶ月後の2016年12月2日に大沢樹生と共に開催したトークライブでも、ステージ上で「俺が何で結婚しないか? ホモだから。 ジャニーみたいなものだから」と発言し、ジャニーを茶化している (諸星自身がゲイであるという部分は自虐による冗談であり、諸星はゲイではない)。

1988年~1989年にかけ、月刊誌『噂の眞相』もこの問題を数回取り上げた。

しかしジャニーズ側は、「『噂の眞相』という雑誌はこの世に存在しないもの」という姿勢を貫いていたため、全く相手にされることは無かった。

週刊誌『FOCUS』(1989年8月11日号、 新潮社)に、ジャニー喜多川が合宿所で撮影した田原俊彦の全裸のポラロイド写真が流出掲載される。

1999年10月28日号から2000年2月17日号にかけ、『週刊文春』がジャニーズ事務所に対する糾弾を14回に渡ってキャンペーンとしてシリーズ掲載。

ジャニーが所属タレントに対してセクハラ・児童虐待を行い、事務所内では未成年所属タレントの喫煙や飲酒が日常的に黙認されていると報道し、約15名もの元ジャニーズJr.が取材に協力した。

出版元である文藝春秋は、他の大手出版社と違ってジャニーズ事務所との癒着や影響力が皆無に等しかったために出来たことだった。

【キャンペーン開始の引き金的な記事】

江木俊夫 公判で元アイドルが「ジャニーズ」批判 (1999年10月7日号)

【14回のキャンペーン】

青山孝 元フォーリーブス衝撃の告発 芸能界のモンスター「ジャニーズ事務所」の非道 TVも新聞も絶対報じない (1999年10月28日号・p252~255)

ジャニーズの少年たちが耐える「おぞましい」環境 元メンバーが告発 「芸能界のモンスター」追及第2弾 (1999年11月4日号・p190~193)

ジャニーズの少年たちが「悪魔の館」合宿所で 「芸能界のモンスター」追及第3弾 強いられる“行為” スクーブグラビア ジャニーズ「喫煙常習」の証拠写真 (1999年11月11日号・p26~29)[1]

テレビ局が封印したジャニーズの少年たち集団万引き事件 追及キャンペーン4 マスコミはなぜ恐れるのか (1999年11月18日号・p188~191)

ジャニー喜多川は関西の少年たちを「ホテル」に呼び出す 追及第5弾 芸能界のモンスター (1999年11月25日号・p188~191)[1]

ジャニーズOBが決起! ホモセクハラの犠牲者たち 芸能界のモンスター追及第6弾 (1999年12月2日号・p195~197)

小誌だけが知っているジャニー喜多川「絶体絶命」 追及第7弾 (1999年12月9日号・p179~181)[1]

ジャニーズ人気スターの「恋人」が脅された! 追及第8弾 (1999年12月16日号・p185~187)

ジャニー喜多川殿 ユー、法廷に立てますか? 「噴飯告訴に答える 追及第9弾�� (1999年12月23日号・p179~181)

外国人記者が「ジャニー喜多川ホモ・セクハラは日本の恥」 追及第10弾 (1999年12月30日号・p38~40)

ジャニーズ裁判 元タレントはなぜ「偽証」した キャンペーン再開! (2000年1月27日号・p180~181)

ジャニー喜多川よ、ファンもこんなに怒っている 徹底追及(第12弾) (2000年2月3日号・p165~167)

NYタイムスも報じたジャ二ー喜多川「性的児童虐待」 (2000年2月10日号・p172~173)

ジャニー喜多川「性的虐待」 日本のメディアは腰くだけ ピュリツァー記者が激白 (2000年2月17日号・p34~35)

【追加報道】

スクープ撮! ジャニー喜多川の素顔 (2000年3月16日号)

ジャニー喜多川の性的虐待! 母親が決意の告白 「息子は私に訴えた」 (2000年3月23日号・p184~186)

新展開 ついに国会で質問されたジャニーズ性的虐待 なぜNYタイムスしか報じないのか (2000年4月27日号・p176~179)

ジャニーズ疑惑 梨元勝国会で証言へ! (2000年5月4日・11日合併号・p180~181)

大手メディアがこの性的児童虐待問題をこれほどまでに取り上げたのは1960年代以来初めてのことで、その波紋は大きく、自民党衆議院議員・阪上善秀(後の宝塚市長)も、2000年4月13日にこの問題を衆議院で取り上げた [注 6]。

1999年11月、ジャニー側は名誉毀損であるとして文藝春秋を訴え、1億700万円(ジャニーズ事務所に対し5350万円、ジャニー喜多川に対し5350万円)の損害賠償と謝罪広告1回を求める民事訴訟を起こした。

2002年3月27日、東京地裁の一審判決では、「高度の信用性を認めがたい。

証人の証言はたやすく信用できない点を残している」としてジャニー側が勝訴し、東京地裁は文藝春秋に対し、ジャニーへ440万円、ジャニーズ事務所へ440万円の、計880万円の損害賠償を命じた (井上哲男裁判長)。

文春側はこれを不服として東京高裁に控訴。 これに対抗するかのようにジャニー側も控訴。

2003年7月15日の二審判決では、ジャニーの性的児童虐待に関する記述について、

「喜多川が少年らに対しセクハラ行為をしたとの各証言はこれを信用することができ、喜多川が、少年達が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったり、デビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの記述については、いわゆる真実性の抗弁が認められ、かつ、公共の利害に関する事実に係るものである」

と結論づけられ、ジャニー側の性的児童虐待行為を認定 (矢崎秀一裁判長)。

このため、性的児童虐待部分のジャニー側の勝訴は取り消され、損害賠償額はジャニーへ60万円、ジャニーズ事務所へ60万円の、計120万円に減額された。

ジャニー側は損害賠償額を不服として最高裁に上告したが、2004年2月24日に棄却され (藤田宙靖裁判長)、120万円の損害賠償と性的児童虐待行為認定が確定した。[1]、[2]

しかし各芸能マスコミは、一審の880万円から120万円に減額された事実だけをベタ記事で書いて済ませ、「性的児童虐待が認められた」という肝心の部分は書かなかった。

この問題について、懐疑主義団体「JAPAN SKEPTICS」の機関誌『NEWSLETTER 53号』にて、当時同会の副会長だった草野直樹が批判。

「マスコミの誤りというのは、『間違ったことを報じる』だけでなく、『必要なことを報じない』ことも含まれる。 そして後者の多くは、いくつかの『タブー』に縛られていることが原因になっている。

報道におけるタブーのベールを抜いた報道には、オカルト・疑似科学の類と同様に騙されないようにしよう」と訴えた。

芸能評論家の肥留間正明も、「芸能界でホモセクハラが裁判になったのは異例。

真実と認められたのも初めてで、これは社会的な事件」と語っている。

また、ニューヨーク・タイムズや、イギリスの新聞・オブザーバーなどの海外メディアも大々的に取り上げ、この問題をタブー視するなどして真実を報道しない卑怯で腰抜けな日本のマスメディアの姿勢、体質を批判した。

以後もジャニーズ事務所と文藝春秋は対立。 2006年に『武士の一分』が映画化された際、ジャニーズは文春文庫で発売されている藤沢周平の原作本の帯に、主演の木村拓哉の写真の使用を一切許可しない、という対抗措置を取っている。 また、木村が工藤静香と結婚した際にも、会見への週刊文春の参加を禁じた。

そのため、文春側は巻頭グラビアで白紙ページに木村とインタビュアーの輪郭のみを描き、ジャニーズによるメディア統制であると非難した。

2010年3月14日、サイゾーウーマンにてシリーズ連載「新約・ジャニーズ暴露本」開始。

2018年6月6日、サイゾーウーマンにてシリーズ連載「いま振り返るジャニーズの“少年愛”報道」開始。

2019年7月9日にジャニーが逝去。

その際、テレビや雑誌など、日本の主要メディアではジャニーを賛美する歯の浮くような美辞麗句のみが並べられ、まるでジャニーを聖人君子かのように崇め奉った。

ジャニー喜多川 - ジャニーズ百科事典

73 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)12月27日(水曜日)参

通巻第8070号

AIは喜怒哀楽を表現できない。人間の霊的な精神の営為を超えることはない

文学の名作は豊かな情感と創造性の霊感がつくりだしたのだ

*************************

わずか五七五の十七文字で、すべてを印象的に表現できる芸術が俳句である。三十一文字に表すのが和歌である。文学の極地といってよい。

どんな新聞や雑誌にも俳句と和歌の欄があり、多くの読者を引きつけている。その魅力の源泉に、私たちはAI時代の創作のあり方を見いだせるのではないか。

「荒海や佐渡によこたう天の川」、「夏草や強者どもが夢の跡」、「無残やな甲の下の蟋蟀」、「旅に病で夢は枯野をかけ巡る」。。。。。

このような芭蕉の俳句を、AIは真似事は出来るだろうが、人の心を打つ名句をひねり出すとは考えにくい。和歌���そうだろう。

『春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天香具山』(持統天皇)

皇族から庶民に至るまで日本人は深い味わいが籠もる歌を詠んだ。歌の伝統はすでにスサノオの出雲八重垣にはじまり、ヤマトタケルの「まほろば」へとうたいつがれた。

しかし人工知能(AI)の開発を米国と凌ぎを削る中国で、ついにAIが書いたSF小説が文学賞を受賞した。衝撃に近いニュースである。

生成AIで対話を繰り返し、たったの3時間で作品が完成したと『武漢晩報』(12月26日)が報じた。この作品は『機憶(機械の記憶)の地』と題され、実験の失敗で家族の記憶を失った神経工学の専門家が、AIとともに仮想空間「メタバース」を旅して自らの記憶を取り戻そうとする短編。作者は清華大でAIを研究する沈陽教授である。生成AIと66回の対話を重ね、沈教授はこの作品を「江蘇省青年SF作品大賞」に応募した。AIが生成した作品であることを予め知らされていたのは選考委員6人のうち1人だけで、委員3人がこの作品を推薦し

「2等賞」受賞となったとか。

きっと近年中に芥川賞、直木賞、谷崎賞、川端賞のほかに文学界新人賞、群像賞など新人が応募できる文学賞は中止することになるのでは? 考えようによっては、それは恐るべき時代ではないのか。

文学の名作は最初の一行が作家の精神の凝縮として呻吟から産まれるのである。

紫式部『源氏物語』の有名な書き出しはこうである。

「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり」

ライバルは清少納言だった。「春は曙、やうやう白く成り行く山際すこし明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる」(清少納言『『枕草子』』

「かくありし時すぎて、世の中にいとものはかなく、とにもかくにもつかで、世に経るひとありけり」(道綱母『蜻蛉日記』)

額田女王の和歌の代表作とされるのは、愛媛の港で白村江へ向かおうとする船団の情景を齊明天王の心情に託して詠んだ。

「熟田津に 船乗りせむと月待てば 潮もかなひぬ今は漕こぎ出いでな」(『万葉集』)。

「昔、男初冠して、平城の京春日の郷に、しるよしして、狩りにいにけり。その里に、いとなまめいたる女はらから住みけり。」(『伊勢物語』)

▼中世の日本人はかくも情緒にみちていた

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶ泡沫(うたかた)はかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」(『方丈記』)

『平家物語』の書き出しは誰もが知っている。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。 猛き者も遂にはほろびぬ、 偏(ひとへ)に風の前の塵におなじ」。

『太平記』の書き出しは「蒙(もう)竊(ひそ)かに古今の変化を探つて、安危の所由を察(み)るに、覆つて外(ほか)なきは天の徳なり」(『太平記』兵藤祐己校注、岩波文庫版)

「つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」(『徒然草』)

古代から平安時代まで日本の文学は無常観を基盤としている。

江戸時代になると、文章が多彩に変わる。

井原西鶴の『好色一代男』の書き出しは「「本朝遊女のはじまり、江州の朝妻、播州の室津より事起こりて、いま国々になりぬ」

上田秋成の『雨月物語』の書き出しはこうだ。

「あふ坂の関守にゆるされてより、秋こし山の黄葉(もみぢ)見過しがたく、浜千鳥の跡ふみつくる鳴海がた、不尽(ふじ)の高嶺の煙、浮島がはら、清見が関、大磯小いその浦々」。

近代文学は文体がかわって合���性を帯びてくる。

「木曽路はすべて山の中である」(島崎藤村『夜明け前』)

「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜ぬかした事がある」(夏目漱石『坊っちゃん』)

「石炭をば早はや積み果てつ。中等室の卓つくゑのほとりはいと静にて、熾熱燈の光の晴れがましきも徒らなり。今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌カルタ仲間もホテルに宿りて、舟に残れるは余一人ひとりのみなれば」(森鴎外『舞姫』)。

描写は絵画的になり実生活の情緒が溢れる。

「国境の長いトンネルをぬけると雪国だった」(川端康成『雪国』)

谷崎潤一郎『細雪』の書き出しは写実的になる。

「『こいさん、頼むわ』。鏡の中で、廊下からうしろへ這入はいって来た妙子を見ると、自分で襟えりを塗りかけていた刷毛はけを渡して、其方は見ずに、眼の前に映っている長襦袢姿の、抜き衣紋の顔を他人の顔のように見据みすえながら、『雪子ちゃん下で何してる』と、幸子はきいた」。

「或春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下に、ばんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました」(芥川龍之介『杜子春』)

▼戦後文学はかなり変質を遂げたが。。。

戦後文学はそれぞれが独自の文体を発揮し始めた。

「朝、食堂でスウプをひとさじ吸って、お母様が『あ』と幽(かす)かな声をお挙げになった」(太宰治『斜陽』)

「その頃も旅をしていた。ある国を出て、別の国に入り、そこの首府の学生町の安い旅館で寝たり起きたりして私はその日その日をすごしていた」(開高健『夏の闇』)

「雪後庵は起伏の多い小石川の高台にあって、幸いに戦災を免れた」(三島由紀夫『宴のあと』)

和歌もかなりの変質を遂げた。

正統派の辞世は

「益荒男が 手挟む太刀の鞘鳴りに 幾とせ耐えて今日の初霜」(三島由紀夫)

「散るをいとふ 世にも人にも さきがけて 散るこそ花と 吹く小夜嵐」(同)

サラダ記念日などのような前衛は例外としても、たとえば寺山修司の和歌は

「マッチ擦る つかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや。」

わずか三十一文字のなかで総てが凝縮されている。そこから想像が拡がっていく。

こうした絶望、空虚、無常を表す人間の微細な感情は、喜怒哀楽のない機械が想像出来るとはとうてい考えられないのである。

AIは人間の霊感、霊的な精神の営みをこえることはない。

6 notes

·

View notes

Quote

獣肉を「けがれたもの」と考える国民に対して、いきなり「やっぱり食べなさい」といってもうまくいくはずがありません。そこで政府は作戦を考えました。飛鳥時代に「肉食禁止」を宣言したのは天皇です。ならば、「肉食解禁」も天皇にお願いしようというのです。かくして明治5年1月24日、宮中にて西洋料理の晩餐会が開かれました。参加したのは後藤象二郎・副島種臣・江藤新平・寺島宗則・井上馨(かおる)ら、肉食を推進する政府関係者たち。この模様が新聞で「日本では昔から肉食が禁止されてきたが、これに正当な根拠は無いとして、天皇自ら肉を食べられた」と報道されたことで、正式に肉食が解禁されたのです。とはいうものの、実は明治天皇は洋食嫌いでした。「肉食は養生のためよりも、外国人との交際に必要だから食べたのである」と大久保利通にグチをこぼしたそうです。「肉食推進作戦」には当然反発も起こりました。解禁から一ヶ月後、御岳行者10名が皇居に乱入し「万民の上に立ち、穀物の稲を祭司し、古代以来肉食を禁止した歴代の天皇をさておいて、外国の勢力に押しながされて獣肉を解禁するなど、とんでもないことである」と訴え出たほか、明治10年(1877)4月の朝野新聞では「大久保利通が無理矢理天皇に洋食を食べさせている」「洋食洋医を宮中から斥けよ」と糾弾する記事が掲載されました。

どうしても食う気になれない

明治天皇も食した肉ですが、それでも庶民には受け入れられませんでした。実際に食べて美味しさを実感すれば、口コミで広がっていきそうなものですが、そうはならない大きな理由がありました。それは「調味料」。西洋の肉料理は「スパイス」や「バター」を使って調理されますが、これがいけませんでした。ちょっと時代を遡りますが、フロイスが、天正13年(1585)にまとめた『日欧文化比較』の中にはこう書いています。

「われわれ(西洋人)は乳製品、チーズ、バター、骨の髄などをよろこぶ。日本人はこれらのものをすべて忌み嫌う。かれらにとってそれは悪臭がひどいのである」

遣外使節団の1人としてフランスに派遣された奉行池田筑後守長発(ながおき)が、船の中で出された洋食に苦悩している様子を、同行した理髪師の青木梅蔵が記録しています。

「パン・牛肉の焼もの様々、ことごと歎息なしたり、パンは別段臭気なけれども何とやら気味悪く、牛はなおさらなり、さればとて二日三日このかた食事とては一切いたさず、空腹もまた堪え難し。(中略)折からこの処へ御奉行様お一人にて、色青ざめ、ひょろひょろと致しお出ありし有り様、さながらこの世の人とも思われず」

NHKの大河ドラマ『八重の桜』にも登場した明治期の物理学者山川健次郎。学生時代、アメリカに留学するために乗った船中で食べた洋食について『山川老先生六十年前外遊の思出』で以下のように回想しました。

「何しろ西洋の食物なんて云うものは食べた事がない。あの変な臭いがするのがまず第一に困って、船に乗っても食わないで居ると、船の医者が飯を食べにゃいかんと勧めて呉れたが、しかしどうしても食う気になれない」

ナガジン!|特集:発見!長崎の歩き方 「西洋は長崎から~「洋食」」

18 notes

·

View notes

Text

勉強メモ

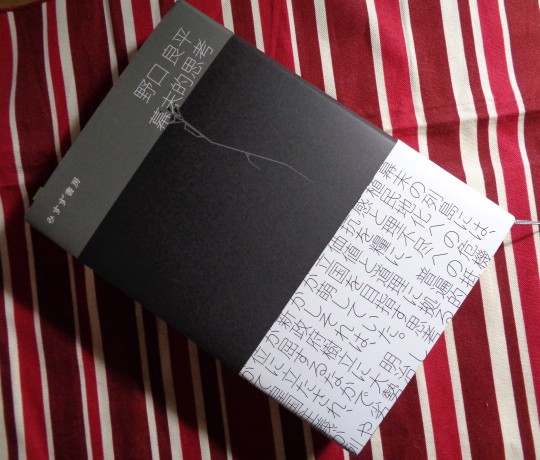

野口良平『幕末的思考』

第2部「内戦」 第四章「未成の第二極」1~3

細かいメモ

野口良平『幕末的思考』みすず書房

第2部「内戦」第4章「未成の第二極」1~3

きのう大まかに書いたことの、さらに書き留めておきたい細かいことどもをメモします。

【目次】

■中江兆民とルソー

■西郷に希望を託した若者たち

■会津藩士たち

■増田栄太郎と福沢諭吉

■中江兆民とルソー

中江兆民は、大久保に直談判して(司馬遼太郎『翔ぶが如く』で、中江青年が大久保の馬車を追いかけて、乗せてもらいながら売り込みをするシーン、印象的ですね。なんか、長い小説の中に、二回くらい、この同じシーンが出てきたような)岩倉使節団に随行する留学生としてフランスに学ぶ。

ルソーの『社会契約論』に目を拓かれ、これを訳して日本に紹介するが……

まず、ルソーの思想とは。

ルソーの最初の著書『人間不平等起源論』では、「すべての人間が本来平等である」という。

我々をつないでいる身分制度の鎖を解き放て! と。

(高校生の時、これを聞いてときめいた。平等だったのか! しらんかった! 生まれつき高級な人と、わたしのようなどうしようもないのがいて、そういうことは運命的に決められているのだと思っていた! 民主主義の時代に生きてる私でさえそう思うのに、身分制度の時代に生まれてそんなことを考えたルソーって天才だ! と。うれしかった。平等なんだ!! わーいと思った)

だけど、どうだろう。どこまでも自由だとしたら、力が強かったり悪知恵が働いて良心のかけらもない人が、気の弱い人や体の弱い人を押しのけて、奴隷にしたり餌食にしたりするのも自由、ってことになる。そしたら弱い者には勝ち目のない地獄になる(今の日本のようですね)。

この状態を、ホッブスは「自然状態」といって指摘した。

『人間不平等起源論』の七年後、ルソーはこれに答えるべく?『社会契約論』を書く。

強くて悪い者が好き放題する自由は、やっぱ困る。

で、こうまとめたそうだ。p176

《人間は、ルール(鎖)なしには自分を自由にする力を持たない。ルールには、正当化しうるもの(鎖)と、そうでないものとがある。》

その正当化しうる鎖とは、力ではなく約束。(じーん)

《正当化しうるルールの源泉とは、各人が自己保存と自己への顧慮を手放すことなしに、すべての人と利益を共有しうる結社の創設への合意(convention)すなわち「社会契約」である。》

しかし、難問が!

「えー。おれ強くて頭いいいから、好き放題してても困らない。ルールなんか従いたくないんだけど。自由がいい」という横暴な人たち(往々にして世の中の主流になる)を、どうやって約束の席につかせうるか。

↓

ルソーは「立法者」というスーパーマンの存在を考え出して、この人になんとかさせようとしている。

↓

中江も自分で考えた。

やっぱり答えは出ないけど、

徳が高くて強い立法者と、その補佐役がいたらいい!

とこのとき考えたそうだ。

そして、この立法者が西郷さんで、補佐役がオレ!

でも、中江の「フランスすばらしい!」は、航海中のベトナムでかげる。人権に目覚めたはずのフランス人が、ベトナム人に酷いあしらいをしている!

「人権を考え出したのはヨーロッパ人だが、実行するのはアジア人だ!」

しかしさあ、どうやって実現する? (むずい)

■西郷に希望を托した若者たち。

大久保たちの裏技を使ったやり方に敗れ、野に降った西郷。

(私としては、やめんでほしかった)

大久保たちのごり押し近代化(武士の禄を奪い、藩をなくし、誇りだった刀を強制的にやめさせ……)に異議申し立てせんという旧士族たちが、方々で叛乱を起こす。

(江藤新平のことももう少し知りたいなあ)

西郷は、慕ってきた子分たちと共に鹿児島で私学校を開いていた。

西郷自身は、ことを起こすことに対して慎重だったようだけど、

結局、大軍を率いて、東京へ押しかけ政府のやり方をあらためさせようと「挙兵」。

鹿児島を出発。

でも熊本で負けてしまい……。

明治10年9月、よくドラマに出てくる最期をとげる。

この節で、私が胸を衝かれたのは、

中江兆民世代の、ほんとに有望な人(小倉処平、宮崎八郎)、

迷える青年(増田栄太郎)らの戦死だ。

小倉処平は、

日向飫肥藩の仲間たちをひきいて西郷軍に参じた人望ある人。

かつては藩主に留学制度を進言し、選抜した青年たちを率いて長崎に学ぶ。のちロンドンにも留学。《英国仕込みの自由主義者であり、中央政府による急進的な近代化とは異なる、もう一つの近代化の可能性を探っていた人物だった。》p183 (滂沱)

宮崎八郎は、熊本荒尾村の庄屋の次男(実質長男)。

《人民の擁護者を任じる家風の中で育てられた》p179

(中岡慎太郎みたいね)

八郎は、はじめは、列強の理不尽への怒りや、政府の強引さへの不満から、征韓論に熱中し、征台義勇軍を組織するなど、物騒な感じだったが、中江訳『社会契約論』に目を拓かれる。

それがどうして、西郷の武装蜂起に参加?

→「キミの考えは西郷とは違うじゃないか、どうして西郷軍へ?」と聞かれて、

「西郷を助けて政府を倒してから、西郷を倒すんじゃ」

(西郷軍に身を投じた若者には、こういう人が多かったようだ)

けれどもどちらもならぬまま、戦死。

その克明な日記は、預かった人が川の徒渉に失敗して永遠に喪失してしまったと。

……このシーン、小説のよう。

川の畔に立ち尽くしたような気持ちに。

■会津藩士たち

また、西郷軍を熊本で果敢に防いだ政府軍には、多くの有能な旧会津藩士が加わっていたことも記される。

極寒不毛の斗南藩へ送られたのち、一族を率いて新政府の警視庁に出仕した、元会津藩家老の佐川官兵衛は、阿蘇山麓で戦死。(呆然)

同じく元家老の山川浩は、西郷軍に囲まれた熊本城を後巻きして救出する。

いっぽうで、同じく会津藩士だった長岡久茂は、政府打倒を試みて、獄死していた。

両極に別れたように見える彼らの行動を

著者は、「同じ動機」によるものと記す。

《彼らが目指していたのは(略)──戊辰戦争が勝者のためだけに戦われたものではなかったことを自力で証明してみせることだった。》p179

■増田栄太郎と福沢諭吉

増田栄太郎は、福沢の又従兄弟にあたるという。

増田は遅れてきた攘夷青年。それだけに、「攘夷に落とし前をつけなくていいのか」という答えを求めていた。

殺してやろうと思っていた福沢から「敵である列強の良いところを学べ」といわれて、一時は慶応大学にはいるが、すぐに退学。郷里で結社を作ったり、新聞を発行したりする。

これらの手当たり次第のような闇雲なガッツは、《内心の葛藤の受け皿を手探りで構想する作業だった。》p186

(個人的には激しく共感;; むしろ出来ブツの小倉処平さんより。ああ、この人、もっと長く生きていればなあ、生き方は見つかったに違いないのに)

そんな「迷走」のさなか、増田栄太郎は、西郷軍が田原坂で敗退してから、わざわざ敗軍の鹿児島勢に加わる。

何を思って?

その死には諸説あるが、曙新聞は「不敵な笑いを浮かべて処刑された」と報じた。

最期に披瀝したといわれる増田の言葉は、「西郷先生バンザーイ」というかんじのもの。

探していた思想はどこへ……。(余計に悲しい)

西郷の死と、救えなかった増田の刑死報道に衝撃を受けた福沢諭吉は、『丁丑公論』を窃かに書く。

西郷の敗北ののち、世論がいっきに「西郷=賊」視したことへの激しい疑問から。

福沢は言う。

政府が専横になることは仕方ないことだが、あまり野放しにするととんでもないことに。これを防ぐためにも抵抗は必要だ。と。

かつて『文明論之概略』で、“難題を抱えていながらそれで乱れない(戦争したりしない)のが文明というものだ”と喝破した福沢だが、この文明論は、何の役にも立たなかった。

西郷の死は、福沢の思想に深みを与えたと、著者は言う。

これまでの『学問のすすめ』『文明論之概略』では、

眠りから覚めている自分が、眠りこけているみんな(愚民)へ呼びかけていた。

『丁丑公論』では、

眠りから覚めるのが「速かった人」と「遅い人」の差があるだけだと、福沢は気付く。

このことに福沢は

《おそらくサイゴンの中江篤介よりも、城山の増田栄太郎よりも、遅れて気づいたのである。》p189

心がどよめいた。

どうしてだろう。

すっきりしたような、著者の福沢評にようやく合点がいった、ような。

いやちがう。

利口者の福沢の真摯な“愕然"が胸を打ってくる。

利口で視野が広いがために、低い苦しみの地平からものがみえなかった。

凡百の利口者なら死ぬまでそれに気づかないだろう。

だがやっぱり福沢は本物だったのだ。

私はまことに直感的に、福沢は信用できなかった。

なんだってこう上から目線なのか。何を持って自分は上から見てるつもりになっているのか。と。

でも、福沢も、その不思議な「特権階級」にあぐらをかくような人ではなかったのだ。

西郷の死と、フラフラしているかに見えた若い増田の問い掛けを、心と頭脳を駆動して受けとめたのだ。

そこを(これまで福沢をすごくひいき?にしてるように見えた)著者にとかれて、

こういう利口者が、真摯にがっくり「膝を折った」音に、心を叩かれたのかもしれない。

6 notes

·

View notes

Quote

1988年、『帝都物語』の魔人、加藤保憲役で映画に初出演。原作者の荒俣宏はその印象強いキャラクターを高く評価し、同作を文庫化する際に加藤の容貌を嶋田本人に似せて書き直している。またメガホンを取った実相寺昭雄からは以後常連として遇されたほか、岡本喜八、市川準、滝田洋二郎、大林宣彦らから相次いで起用を受け、遅咲きながら異色俳優としての地位を固めた。

嶋田久作 - Wikipedia

2 notes

·

View notes

Text

日本の歴史366 Day 17

1月17日 Summary:

Itagaki Taisuke found it strange that the domains of Satsuma (now Kagoshima) and Choshu (now Yamaguchi) dominated the political world. So, he, alongside others, wrote an opinion piece that the government should establish a parliament (or a popular elected assembly) and to move towards a democratic political sphere.

Vocab beneath the break:

民選 みんせん popular election

議院 ぎいん parliament; congress; diet; house (of parliament, etc.)

設立 せつりつ establishment; founding

建白書 けんぱくしょ petition; memorial

提出 ていしゅつ presentation (of documents); submission (of an application, report, etc.); production (e.g. of evidence); introduction (e.g. of a bill); filing; turning in

勝ち取る かちとる to win; to achieve; to gain; to obtain; to secure

明治維新 めいじいしん Meiji Restoration (1868)

薩長 さっちょう Satsuma and Chōshū (clan alliance)

中心 ちゅうしん center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance

薩摩藩 さつまはん Satsuma domain

長州藩 ちょうしゅうはん Choshu domain

重要 じゅうよう important; momentous; essential; principal; major

地位 ちい (social) position; status; standing; position (in a company, organization, etc.); post; rank

独占 どくせん monopoly; monopolization; exclusivity; hogging; keeping to oneself

反発 はんぱつ opposition; rebellion; revolt; resistance; backlash; refusal

国民 こくみん people (of a country); nation; citizen; national

民主的 みんしゅてき democratic

目指す めざす to aim at (for, to do, to become); to try for; to have an eye on; to go toward; to head for

動き うごき movement; trend; development; change

生まれる うまれる to be born

板垣 退助 いたがき たいすけItagaki Taisuke (Japanese politician; leader of the Freedom and People's Rights Movement; founder of Japan's first political party--the Liberal party [x])

大久保 利通 おおくぼ としみち Ōkubo Toshimichi (Japanese politician; considered to be one of the Three Great Nobles; credited with being one of the founders of modern Japan; was also a samurai of the Satsuma Domain and joined the movement to overthrow the ruling Tokugawa Shogunate during the Bakumatsu period [x] )

一部 いちぶ one part; one portion; one section; some

人間 にんげん human; human being; mankind

力 ちから force; strength; might; vigor; effort; endeavor

持つ もつ to possess; to have; to own; to maintain; to keep

ずるい unfair; sneaky; stingy

徳川 とくがわ Tokugawa clan/shogunate

倒す たおす to defeat; to beat; to overthrow

これまで so far; up to now

政治 せいじ politics; government

土佐 とさ Tosa (former province located in present-day Kochi Prefecture)

出身 しゅっしん one's origin (e.g. city, country, parentage, school)

政治家 せいじか politician; statesman

政府 せいふ government; administration; ministry

に対し にたいし towards; against; regarding; in contrast with

国会 こっかい Imperial Diet; legislative assembly of Japan (1889-1947)

求める もとめる to request; to demand; to require; to ask for; to want

議会 ぎかい congress; parliament; diet; legislative assembly

鹿児島県 かごしまけん Kagoshima prefecture

山口県 やまぐちけん Yamaguchi prefecture

その後 そのご after that; afterwards; thereafter

政界 せいかい (world of) politics; political world; political circles

続ける つづける to continue; to keep up; to keep on

おかしい strange; wrong; improper; weird

後藤 象二郎 ごとう しょうじろうGotou Shoujirou (Japanese samurai and politician during the early Meiji era; a leader of Freedom and People's Rights Movement [x])

佐賀 さが Saga (city; prefecture)

副島 種臣 そえじま たねおみ Soejima Taneomi (Japanese diplomat during the early Meiji era

選ばれる えらばれる to be elected

代表者 だいひょうしゃ representative; delegate

意見書 いけんしょ opinion in writing; written opinion; argument

近代化 きんだいか modernization

世の中 よのなか society; the world; the times

変化 へんか change; transformation

#shay's taking notes#japanese history 366#vocab#japanese culture#japanese figures#japanese history#japanese#japanese grammar#japanese language#study japanese#learn japanese#ah queue! bless you

8 notes

·

View notes

Text

《1.27凱旋上映初日舞台挨拶レポート》佐藤二朗・伊東蒼・清水尋也・片山慎三監督が1年ぶりの劇場公開で観客に感謝!

昨年1月21日(金)にスタートした全国公開からおよそ1年。

公開1周年を記念する凱旋上映の実施が全国9館で決定し、その初日にあたる1月27日(金)に主演・原田智役を演じた佐藤二朗、娘・楓役の伊東蒼、指名手配犯・山内役を演じた清水尋也、そして片山慎三監督が登壇し、東京・テアトル新宿で舞台挨拶を行った。

凱旋上映実施劇場はコチラから

発売開始30分で即完売となり、満席となった観客への挨拶で、佐藤は「今日はふざけないで臨みます」とコメントするも、伊東の「撮影から2年、公開から1年が経った今、舞台挨拶ができるということは、それだけ本作を大切にしていただけているということでとても嬉しい」、清水の「二朗さんや蒼ちゃん、監督と久々にお会いするので今日は楽しんでください」という丁寧な挨拶を聞くと、「もう一度挨拶をやり直したい」と強く主張。劇場は笑いに包まれ、温かな雰囲気で凱旋を飾る舞台挨拶がスタートした。

「公開から1年が経った今の反響や心境は?」と問われ、監督は「仕事の幅も増えたし、自身の新たなチャンスの取っかかりになりました」と述懐。佐藤も「私も仕事の幅が広がったと感じています」と述べ、「役所広司さんが昔、俳優は作品との出会いが大事ということを仰っていたが、本当だなという実感をしています。片山監督にはよくぞこの役を自分に持ってきてくれた、と思っています。公開から1年経っても上映ができることは本当に良いこと」としみじみと語る。清水は「公開から1年以上経っていますが、つい最近も知人から “『さがす』を観たよ”と言われることが多々あります。こんなことは初めて。長い間に渡って皆さんに見てもらえていることは本当にありがたく、自身のターニングポイントになった作品」とコメント。

伊東は、観客席に自分の名前が書かれたうちわを見つけるなり、質問を忘れてしまったと笑顔を見せ、うちわを掲げるファンにお礼を述べたのちに、反響や今の心境について「様々な別作品の現場に行くと“『さがす』を観たよ”と毎回言っていただけて、すごい作品に関わらせていただけたんだなと思う1年でした。」と本作が記憶に残る作品になったよう。

その後のトークは事前に公式SNSで募った質問に沿う形で進行。印象的な演技を魅せ、多くの映画賞で評価されているキャスト陣について「登壇している3人の俳優の魅力を教えてください」と問われた監督は、清水について「僕は俳優さんの目に注目するんですが、清水さんはその“目”にとてつもない魅力があります。殺人犯という役を目で表現してくれたと思ってる」と監督。伊東に対しては「楓役は伊東さんしかいないと感じた。会った時はまだ14歳だったんですが、ベテランの女優さんのように演じ分けができる方」とコメント。監督が伊東に感じた印象は、佐藤も同様にキャッチしていたようで「現場で少しセリフを交わしただけですごい才能だと感じた」と話す。そんな佐藤に対しては「普通の人の人生がだんだん狂っていく、ということを表現したかったので、日本のどこにでもいそうなお父さん像を醸し出せるのが魅力。映画前半と後半とでイメージが180度違うくらい演じ分けてくれました」と語る。佐藤は監督が半笑いのように見える表情で語ったことが気になったようで、「なんで半笑いなんだ!」とツッコミ、場内は爆笑に包まれた。

逆に監督の魅力について聞かれた伊東は「撮影中に監督がたくさん駄菓子を買ってきてくれたのですが、実はその駄菓子を一番食べていたのが監督で、お茶目だと思いました」とこれまで明かしていなかった初出しのエピソードを披露。監督は「僕、お菓子好きなんですよ」と明かし、笑いを誘った。

猟奇的な殺人犯・山内を演じた清水には「役と普段の自分との切り替えはどうしていますか?」という質問があり、「カットがかかれば役から普段の自分に戻れるタイプなので、切り替えはスムーズにできていました。ただ、本作ではトップクラスに気持ち悪い役を演じたと思いますし、『さがす』に限らず個性的な役を演じることが多いので心配はされます。でも実はけっこう大丈夫なんです」と笑顔を見せた。

「最近“さがし”ているものは?」との質問に、ディズニープラスで配信中の「ガンニバル」が話題沸騰中の監督は「企画の題材になるような物語はいつもさがしている」と回答。清水は最近将棋にハマっているようで「将棋がうまくなる方法」をさがしていると明かし、「情報提供をお待ちしています」と呼びかけた。さらに「ルービックキューブにもハマっていて頭を使う一年にしたいと思っている」と2023年の抱負も語った。伊東は「絶対にこの質問来ると思っていて、朝考えていて答えが見つかっていた」と話すも、「その答えをなくしてしまったんです」と笑う。そのチャーミングな様子に佐藤は「その答えをいま“さがし”ているんだね」と、すかさず合いの手を入れ、撮影から2年が経っても変わることのない関係の良さを伺わせた。そんな佐藤のさがしているものは「ラブ!」とただ一言断言。

最後に佐藤は、「映画は観ていただくことで完成します。観客の皆さんには感謝しかない。」と満員の客席を見渡してコメント。そして、本作に女性刑事・木村役として出演し、昨年7月11日に病気により38歳で逝去した中丸シオンに触れ、「今日はお父様の中丸新将さんも来場しています。シオンちゃんとは僕が主演のドラマ「マメシバ一郎」でも共演しましたが、てらいなくそこにいるという俳優としてものすごく難しいことをやっていて、本気で芝居に取り組んでいる素晴らしい女優でした。そのことを皆さんにも知っておいてほしいと思います。」と偲ぶと、ふたたび場内には拍手が鳴り響き、イベントは大盛況のまま終了となった。

10 notes

·

View notes

Text

『「呪術」の呪縛』上巻読書ノート

江川純一・久保田浩編『「呪術」の呪縛』(上)リトン、2015年。

今、呪術がかつてないほど注目されている。近代西欧に成立したreligionに対して、劣位に置かれるmagic概念を所与のものとして前提とすることなく、改めて問い直し、概念史や各国の事例研究といった観点からその諸相に光を当てる書。

以下、所収論文についての読書メモ。

江川純一・久保田浩「「呪術」概念再考に向けて:文化史・宗教史叙述のための一試論」

全体の導入論文。日本語の「魔法」と「呪術」、学問的概念としてのmagic、西洋文化史におけるmagic、そして、本書の背景と構成が論じられる。「魔法」(1474)が室町中期に現れているのに対して、「呪術」は『続日本紀』(699)に言及がある。

とはいえ、「呪術」は近世・近代において人口に膾炙しておらず、20世紀後半にフレイザーのmagicの訳語として定着した(それ以前は「魔法」)。また、学問的概念としてのエティックな次元と日常言語としてのイーミックな次元の区別の重要性が指摘される。

学問的概念としてのmagicで要注目なのはタイラーとフレイザーであり、特に後者のmagic→religion→scienceという図式が重要。その後のmagic研究の系譜はある意味ですべてここから始まった。他方で、イーミックな次元で見れば、magicの語源は古代ペルシア語に由来するギリシア語のμάγοςに発する。

すなわち、magic概念には、そもそもペルシア由来という他者性が付与されており、つねに地理的他者(非西洋)、歴史的他者(古代)、宗教的他者(異教)という含意がある。近代的なreligionとscienceは、他者にmagicという名を与えることで、自己を正当化してきた歴史的経緯がある。

第一部 呪術概念の系譜

藤原聖子「アメリカ宗教学における「呪術」概念」

ウェーバー以来、ピューリタンは「世界の脱魔術化」として位置づけられてきたが、1980年頃からピューリタンも呪術を実践していたとする研究が盛んになった。これらの研究を島薗進の新宗教研究(呪術と近代化は背反しない)と比較対象する論文。

アメリカにおけるピューリタンの呪術実践研究では、呪術と近代化の関係は問題とならず、呪術の感情面が重視され、信仰と理性の対立図式、すなわち、アメリカの知性主義対反知性主義というナショナル・アイデンティティの問題へと引きつけて理解されている。

たしかに考えてみれば、アメリカのホラー映画は、魔女、魔法、霊、占い、ゾンビと呪術に事欠かない。むしろ合理性の反作用としての呪術に取り憑かれているようにさえ見える。それはアメリカという国のアイデンティティに関わる問題で、非常に興味深い。

ちなみに、アメリカの呪術総決算的なホラー映画として「キャビン」おすすめです! この『呪術』論集は、「宗教」概念批判を経た後で、「宗教」周辺の重要概念をアプリオリに前提とせず、反省的にその概念の意味を問い直すという点で、『ニュクス』第5号「聖なるもの」特集と双子のような存在ですね。

竹沢尚一郎「イギリスとフランスにおける呪術研究」

エヴァンズ=プリチャードのアザンデ研究における妖術論とグリオールのドゴン研究における占い論の検討を通じて、呪術を複雑な世界の「縮減」(ルーマン)の仕組みであるとする仮説を提唱する。

注で触れられている、レイモン・ファースの師マリノフスキーへの問い「もしすべてがすべてに結びついているとすれば、どこで記述を終えたらよいのでしょうか」は、いかにもラトゥール的な問いのように思える。

横田理博「ウェーバーのいう「エントツァウベルンク」とは何か」

この論文は何度読んでも面白い。ウェーバーのEntzauberung(脱呪術化、魔術からの解放)は有名な概念で、様々な論者によって援用されるにもかかわらず、ウェーバー自身はこの概念を定義しないために、その内容は実は不明確である。

著者は丁寧な読解によって、「脱呪術化」が『プロ倫』における「救いの手段としての呪術の否定」と、『職業としての学問』における「世界の意味づけの否定」という二つの意味をもつことを明らかにする。また、前者が呪術から宗教への移行であるのに対して、後者は「世俗化」を意味する。

ちなみに、私が『現代思想』のウェーバー特集に寄稿した「世界に魔法をかける」の元ネタはこの論文です。「脱呪術化」という概念でひとつ気になるのは、この語はつねにEntzauberung der Weltと「世界の/世俗の」という言葉を伴っていること。この点も「脱呪術化」を援用する論者に見落とされがちだ。

高橋原「初期の日本宗教学における呪術概念の検討」

日本の宗教学の歴史の中でmagicの訳語としての「呪術」が定着していった過程を跡付ける。明治時代はmagicの訳語として「呪術」は用いられていなかったが、日本の宗教学の確立とともに大正時代にフレイザーの影響の下、「呪術」が定着していった。

谷内悠「呪術研究における普遍主義と相対主義、そして合理性:分析哲学と認知宗教学から」

「呪術は合理的である」と言われるときの「合理性」について、タンバイアの普遍主義/相対主義の議論を批判的にアップデートさせることで解決しようとする。概念図式/メタ概念図式の議論はガブリエルの「意味の場」の議論を想起させる。

ただ、普遍主義と相対主義の対立をメタ概念図式によって解決するというのは、問題を一段先送りにしただけのような気もするし、最後に出てきた「生物的合理性」は素朴な自然主義のように思えて、正直なところ、肩透かしの感がある。

第二部 事例研究:アジア

鈴木正崇「スリランカの呪術とその解釈:シーニガマのデウォルを中心に」

スリランカで最も呪力の強いとされるデウォルについての神話と実際の呪術実践から、呪術の特徴を探る。呪術は「外来」「異人」といった境界的状況に対する意味付与・統御として発生するのであり、現在のグローバル化による変動もまた呪術が力をもつ場である。

たしかにマゴスの語源的意味にしても、フェティッシュにしても、文化的・地理的・時間的な境界において、あるいは、他者との界面において、「呪術」(なるもの)は発生するように思われる。個人的には、障り、罪、穢れ、害、悪を意味するシンハラ語の「ドーサ」という概念が面白い。

木村敏明「プロテスタント宣教師の見た「呪術」と現地社会:ヨハネス・ワルネック著『福音の生命力』をめぐって」

スマトラのバタックに宣教したヨハネス・ワルネック『福音の生命力』に基づいてキリスト教から見た呪術の意義と効用を検討する。ワルネックは、インドネシアの宗教をアニミズムとして特徴づけたが、その評価は両義的である。

著者はこれを「世界観としてのアニミズム」と「エートスとしてのアニミズム」に分類し、前者が称賛されるのに対して、後者は現世利益を追求する自己中心的な呪術実践であるがゆえに非難されるとする。しかし、ヨハネスはこうした呪術を逆手にとって宣教が可能となるとして、利用価値も認めている。

池澤優「中国における呪術に関する若干の考察:呪術という語の呪術的性格」

面白かった。呪術を「非人格的な法則性に基づく宇宙の操作」と定義すると、人間の作為が宇宙の経営に関与するという点で、陰陽五行説のみならず、古代中国思想全般が「呪術」になってしまうが、これは概念の使い方として非生産的である、という。

古代中国宗教研究における「呪術」の用例として、『詩経』研究が取り上げられ、そこではおおむね「呪術」が素朴な宗教を指す語として用いられ、特に言霊信仰のようなものが想定されている、と指摘される。

私は特に、グラネ『中国古代の祭礼と歌謡』の解釈が面白かった。詩は個人の感情を歌ったものではなく、慣習によって定められた集団の感情を表出したものであり、慣用句は「興」という強制力をもって、自然を循環させる力をもつ、という。詩はいわば礼のような宇宙の形式なのだろう。

川瀬貴也「近代朝鮮における「宗教」ならざるもの:啓蒙と統治との関係を中心に」

朝鮮における近代化、日本の植民地支配という観点から、「宗教」と「宗教」ならざるもの(呪術・迷信)との区別が何を意味しているかを示す論文。特に、今村鞆、村山智順による植民地下の民俗学的調査の視線が見つめる「迷信」が興味深い。

近代化・啓蒙によって退けられた「巫俗」が宣教師たちによって朝鮮宗教の本質と捉えられ、さらに、朝鮮民族のナショナリズムへと結びつき、現代韓国社会において伝統と見なされるようになった、という指摘が面白い。この辺りの話はどうしても「コクソン」を思い出さざるをえない。

第三部 事例研究:日本

井関大介「熊沢蕃山の鬼神論と礼楽論」

近世日本儒学における鬼神の問題を、白石・徂徠・蕃山を中心に、主に「礼」の観点から検討する。蕃山にとって、祭祀儀礼の意義は、人心を無意識裡に統御し、社会を統治することにあったが、それは天人相関論によって宇宙の運行を正しく経営することでもあった。

蕃山によれば、鬼神祭祀の礼は、社会が経済的に豊かになって人心が堕落し始めたとき、富の余剰を有益無害な仕方で蕩尽させるために整備された、とのことだが、これはまんまバタイユの社会的蕩尽の理論と同じですね。

一柳廣孝「魔術は催眠術にあらず:近藤嘉三『魔術と催眠術』の言説戦略」

明治期の催眠術ブームのベストセラー、近藤嘉三『心理応用魔術と催眠術』にしたがって、明治期の「魔術」イメージを検討する。近藤によれば、魔術とは心の中の霊気を通じて感通する手法であり、睡魔術と醒魔術に分けられ、前者は催眠術からは区別される。

魔術は、感通によって、施術者の意思が被術者へと影響を与えることであり、催眠術とは睡魔術のの導入部分にすぎず、近藤は催眠術による治療は有害であるとさえいう。ここら辺は黒沢清の「CURE」っぽい話ですね。

宮坂清「科学と呪術のあいだ:雪男学術探検隊、林寿郎がみた雪男」

これは面白い。1959~60年の雪男学術探検隊に参加した動物学者林寿郎の記録から、雪男に関する科学的視点と呪術的視点の関係を問う。学者が探求していた「雪男」とシェルパにとっての「イエティ」が、実は同じではなかったことが判明する件がハラハラして特に面白い。

日本の雪男ブームの出発点は、今西錦司(1952年のマナスル登山隊が雪男の足跡を目撃)だったんだね。知らなかった。あと、雪男探検隊って、川口浩探検隊みたいなものかと思ってたら、ちゃんとした科学的調査隊が派遣されていたのも知らなかった。

今井信治「「魔法少女」の願い」

1960年代の『魔法使いサリー』『ひみつのアッコちゃん』から現代の『魔法少女まどか☆マギカ』まで、魔法少女アニメを時系列順にたどりながら、そこで描かれている「魔法」表象があとづけられる。

東映魔女っ子シリーズが女子の人気を博したのは、当時、女子向けのテレビ番組がなかったからで、別に魔法でなくてもよかったとの分析だが、そうはいっても「セーラームーン」の継続的な人気や、映画「マジカル・ガール」を見ると、やはり女の子にとって魔法は特別な意味をもっているようにも思われる。

堀江宗正「サブカルチャーの魔術師たち:宗教学的知識の消費と共有」

アニメやライトノベルで人気の「魔術」を分析することを通じて、データベース消費型のサブカルチャーがその消費者にとって「宗教」よりもリアリティをもつようになった現状を明らかにする。

「魔術」関心層は20~30代の男性であることと、魔術・宗教的語彙をもったメディア作品の受容者は自分を能動的に魔的キャラクターを使役する存在(つまり魔術師)として同定しているという分析を組み合わせると、なかなかに痛い実態が見えてくるような気がする。

魔術を扱った代表的な作品として『とある魔術の禁書目録』が挙げられているが、現在(2023年)に改めて同様の問題を扱ったら、おそらく代表的な作品は『呪術廻戦』が挙げられることだろう。また、作中では錬金術はあくまでも「科学」であって「魔法」ではないとされるが、実態としてはどう見ても「魔術」を扱っている『鋼の錬金術師』がまったく言及されないのは不思議。

追記

藤原聖子「「呪術」と「合理性」再考:前世紀転換期における〈宗教・呪術・科学〉三分法の成立」『思想』No. 934、2002年、120-141頁。

呪術は、科学と比べて「非合理的」とされる場合(フレイザー)と、宗教と比べて「合理的」とされる場合(ウェーバー)があるが、これは両者で「合理性」の意味が異なるためである。著者によれば、さらに第三の失われた合理性概念がある。

すなわち、呪術は、理論ー合理的な科学に対して、理論ー非合理的であるが、実践(合目的的)ー非合理的な宗教に対しては、実践ー合理的である。この2種の合理性に加えて、呪術には「ゾッとさせる」という意味での「実体的非合理性」が含意されている(デュルケーム、オットー)。

奇跡論においては、古代末期か~中世末期、奇跡は「聖」に結びついていたが、19世紀末には「超自然」と結びつくようになった、という話(マリン)が面白かった。つまり、キリスト教では奇跡が聖人の業として呪術に対置されていたが、近代以降、科学と対立するがゆえに超自然と結合した、ということ。

5 notes

·

View notes

Text

混迷した世界の指南書 『武士道』

藤原正彦(2008) 『この国のけじめ』 文藝春秋

新渡戸稲造『武士道』が売れているという。昨年末(二〇〇三年)公開されたアメリカ映画

「ラスト・サムライ」の影響もあるとかで、数社から合わせて百万部以上が出ているそうだ。

これを聞いて意を強くした。 『武士道』が英語で書かれたのは明治三十二(一八九九) 年であ

る。百年以上前の本を現代日本人がこぞって読むのは、健全な危機感のあらわれと思うから (5)である。

庶民は知識や理屈を持っていなくともときに鋭い感覚を示す。多くが「いまの日本は何かが

おかしいぞ」という素朴な実感をもっている。グローバルスタンダードを取り入れるといって、企業はリストラをする。学校では「ゆとり教育」を取り入れる。その結果、職のない中高年があふれ、地方の駅前商店街はさびれ、小学校では国語や算数の時間が減らされ、小学生から大(10) 学生に至るまでの学力低下は著しい。庶民はこうしたことに「自分たちの親や祖父が大切にしてきたものが壊されつつある」と感ずるのだろう。我々のよってたってきた価値観とは何だったのか、(1)というルーツ探しに似た感覚が『武士道』を手にとらせているのだろう。

『武士道』の著者・新渡戸稲造は幕末の南部藩(いまの岩手県)で下級武士の子として生まれ、札幌農学校(現・北海道大学)で農業を学んだ後、アメリカに留学しキリスト教クェーカー派

の影響を受けた。アメリカからドイツへ渡り、研鑽を積んだ後、札幌農学校教授、台湾総督府技師、(5)京都帝国大学教授、第一高等学校校長などを歴任、農学者および教育者として活躍するかたわら、東西思想の調和を目指し「太平洋の懸橋たらん」ことを悲願とした。東京女子大の初代学長、国際連盟事務局次長なども務めた日本の誇る国際人である。

『武士道』が書かれた明治三十二年は日清戦争と日露戦争の中間期で、清を破った新興国家日本に世界が注目しながらも警戒心を持ちはじめた時機である。新渡戸はベルギー人法学者夫妻と散歩中(10)、日本には宗教教育がないと話したところ、「宗教なし! それでどうして道徳教育を授けるのですか」と驚かれた。その後いろいろ考えた結果、自身の正邪善悪の観念を形成しているものが幼少期に身につけた武士道であることに気づいたのである。

同時代人である内村鑑三や岡倉天心にも共通するが、新渡戸には日本人の魂を西洋人に理解させたいという熱い思いがあった。そして英語で武士道を紹介することを決意する。西洋人に(15)も理解しやすいよう、ギリシアやローマの哲学、聖書、シェイクスピア、ニーチェなどと我が国の本居宣長、平重盛、頼山陽、吉田松陰らを比較しながら武士道精神の本質について説いた。

(1)『武士道』初版は一九〇〇年にアメリカで出版され、たいへんな賞讃を受けた。感激したセオドア・ルーズベルト大統領などは、何十冊も買い、他国の首脳に送ったという。その後多くの言語に訳されたが、日本語訳は明治四十一年以来、新渡戸の弟子で東大総長を務めた矢内原忠雄訳(岩波文庫)をはじめとしてさまざま出ている。

(5)

私は勤務する大学の学部一年生に対して、日本の名著を講読するゼミを担当している。こと十年近く、真っ先に学生たちに読ませるのが『武士道』である。受験戦争をくぐり抜けて大学に入学したての学生たちは、『武士道』を読んで一様に驚く。高校までに習ってきたこととあまりに違うことが書いてあるからである。とくに戸惑いを見せるのは、(10)名誉に関する部分である。

武士道では、名誉はしばしば命よりも重いとされる。「それ故に (武士は)生命よりも高価であると考えられる事が起れば、極度の平静と迅速とをもって生命を棄てたのである」(矢内原忠雄訳・以下同)という箇所を読むと、戦後民主主義の教育にどっぷりつかった学生たちは、「名誉より自分を大切にすべきだ」とか「生命は地球より重い」などと拒否反応を示す(むろん(15)新渡戸は「真の武士にとりては、死を急ぎもしくは死に媚びるは等しく卑怯であった」とも述べており、いたずらに死を賞讃しているわけではない)。

(1)学生たちのそうした批判に対して、私は「それではあなた方は一体どうやって価値判断をするのですか」と問う。すると「自分の理性で考えます」「主体的に考えています」などと答える。「すごいなあ、なぜそれほど自分の理性に自信が持てるんですか」と問うと学生は困ってしまう。人間には、理性や論理だけでなく、価値判断の基準となる倫理的な座標軸がなければならない。(5)それがない論理的思考は単なる利益追求とか自己正当化に過ぎない。座標軸の役割を果すのは、外国の場合、主に宗教だから、外国人は宗教のない人間を信用してよいものか訝る。

宗教の力がそれほど強くない我が国でその役割を果してきたのが武士道である。武士道は平安時代末期から鎌倉時代にかけて、「戦うものの掟」として生まれた。それはいわば(10)戦闘におけるフェア・プレイ精神だった。卑怯な振る舞いはしてはならない、臆病であってはならない、という観念である。

騎士道がキリスト教の影響を受けて深みを得たように、単なる戦闘の掟だった武士道にも、さまざまな「霊的素材」が注入されたと新渡戸は言う。

まず仏教、なかでも禅が「運命を任すという平静なる感覚」と「生を賤しみ死を親しむ心」(15)を武士道に与えた。 そして主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、親に対する孝行という他のいかなる宗教でも教えられなかった美徳が神道からもたらされた。さらに孔子と孟子の教えが、(1)君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友の間の五倫の道、また為政者の民に対する仁慈を加えた。

こう書くと外国のものが多いようだが、禅にしても孔孟の教えにしても、中国ではごく一部の階層にしか広まらなかった。これらの思想は日本人が何千年も前から土着的に持っていた(5)「日本的霊性」 とびたりと合致していたから、武士の間にまたたく間に浸透したのである。

江戸時代になると実際の戦闘はなくなった。それとともに武士というエリート階級の行動指針であった武士道は、物語や芝居を通して次第に庶民にまで行き渡り、戦いの掟から精神へと昇華し、日本人全体の道徳的基準となった。武士道精神はこうして「遂に島帝国の民族精神を表現するに至った」のだ。

(10)武士道は成文化されていない。聖書やコーランのような経典がない。武士道は「書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法」として親から子へ、口から口へと伝えられた。そして知識よりその実践こそが本質とみなされたのである。

私の父・新田次郎は、幼いころ父の祖父から武士道教育を受けた。父の家はもともと信州諏訪の下級武士だった。生家の二階には三畳の間があり、子供は容易なことでは入らせてもらえなかった。(15)なぜならそこは切腹の間だったのである(実際に使われたことはないらしい)。幼少の父は祖父の命で真冬でも裸足で『論語』の素読をさせられたり、わざと暗い夜に一里の山道を(1)上諏訪の町まで油を買いに行かされたりした。父は小学生の私にも武士道精神の片鱗を授けようとしたのか、「弱い者が苛められていたら、身を挺してでも助けろ」「暴力は必ずしも否定しないが、禁じ手がある。大きい者が小さい者を、大勢で一人を、そして男が女をやっつけること、また武器を手にすることなどは卑怯だ」と繰り返し言った。問答無用に私に押しつけた。

(5)義、勇、仁といった武士道の柱となる価値観はこういう教育を通じて知らず知らずに叩き込まれていったのだろう。義とは孟子が言うように「人の路」である。卑怯を憎む心である。林子平は義を「死すべき場合に死に、討つべき場合に討つこと」と言っている。勇とは孔子が「義を見てせざるは勇なきなり」と言ったように、義を実行することである。そして仁とは、「人の心」。慈悲、愛情、惻隠の情、「強きを挫き弱きを助ける」などがこれに含まれる。

(10)他にも、礼節、誠実、名誉、忠義、孝行、克己など大切な徳目があった。なかでも名誉は重要で、恥の概念と表裏をなし、 家族的自覚とも密接に結ばれていた。前述したように名誉はしばしば生命より上位にくるもので、名誉のために生命が投げ出されることもたびたびあった。

武士道精神の継承に適切な家庭教育は欠かせない。戦前に国や天皇に対する「忠義」が強調

された、という反省から戦後は日本の宝物ともいうべき武士道的価値観がまったく教えられなくなったのは不幸なことである。(15)戦後教育しか受けていない世代が親となり先生とな���ているから、いまでは子供にこれを教えることも叶わない。

(1)新渡戸の『武士道』は日本人の美意識にも触れている。 武士道の象徴は桜の花だと新渡戸は説く。そして桜と西洋人が好きな薔薇の花を対比して、「(桜は)その美の高雅優麗が我が国民の美的感覚に訴うること、他のいかなる花もおよぶところでない。薔薇に対するヨーロッパ人の讃美を、我々は分つことをえない」と述べ、本居宣長の歌、(5)敷島の大和心を人間はば、朝日に匂ふ山桜花、を引いている。

薔薇は花の色も香りも濃厚で、美しいけれど棘を隠している。なかなか散らず、死を嫌い恐れるかのように、茎にしがみついたまま色褪せて枯れていく。

(10)それに比べて我が桜の花は、香りは淡く人を飽きさせることなく、自然の召すまま風が吹けば潔く散る。桜の時期にはしばしば雨が降り、ときには数日で散ってしまう。自然の大きな力に逆らわず潔く散る。

「太陽東より昇ってまず絶東の島嶼を照し、桜の芳香朝の空気を匂わす時、いわばこの美しき日の気息そのものを吸い入るるにまさる清澄爽快の感覚はない」、つまりこの清澄爽快の感覚が(15)大和心の本質と新渡戸は説く。

(1)日本人は、このような美意識を持ち、いっぽうで行動原理としての武士道を守ってきた。新渡戸はまた、吉田松陰が刑死前に詠んだ、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、(5)を引く。吉田松陰��黒船来航以来の幕府の政策を痛烈に批判し、安政の大獄の際に死罪に処せられた。この歌は、たとえ行き着く先は刑死とわかっていても、正しいと信ずることをせずにはおれないという松陰の告白である。名誉のためには死も恐れないという態度である。

こうした「大和心」といい「大和魂」といい、武士道精神の精華といえよう。これを世界の人に知らしめた新渡戸の功績は訳者の矢内原忠雄の言うように「三軍の将に匹敵するもの」がある。(10)日清戦争後の三国干渉等で世界が日本に警戒心を強めていたときに、軍事力でなく、誇るべき民族精神によって日本を世界に伍する存在としたのである。

明治維新のころ、海外留学した多くの下級武士の子弟たちは、外国人の尊敬を集めて帰ってきた。彼らは、英語も下手で、西洋の歴史や文学もマナーもよく知らなかった。彼らの身につけていたものといえば、日本の古典と漢籍の知識、そして武士道精神だけであった。それでも彼らは尊敬された。(15)武士道精神が品格を与えていたのである。

世界は普遍的価値を生んだ国だけを尊敬する。 イギリスは議会制民主主義を、フランスは人権思想を、(1)ドイツは哲学や古典音楽を作った。自然科学のうえでもこれらの国は多大な貢献をした。現在経済的にも軍事的にもたいしたことのないこれらの国が国際舞台で主要な役割を果せるのは、彼らの創出した普遍的価値に世界が敬意を払っているからである。

私は、日本の武士道精神と美意識は、人類の普遍的価値となりうるものと思う。

(5)二十一世紀は、武士道が発生した平安時代末期の混乱と似ていないでもない。日本の魂を具現した精神的武装が急務だ。 切腹や仇討ち、軍国主義に結びつきかねない忠義などを取り除いたうえで、武士道を日本人は復活するべきである。これなくして日本の真の復活はありえない。国際的に尊敬される人とは、自国の文化、伝統、道徳、情緒などをしっかり身につけた人である。武士道精神はその来歴といい深さといい、身につけるべき恰好のものである。

(10)新渡戸は「武士道の将来」と題した最終章にこう書いている。「武士道は一の独立せる倫理の掟としては消ゆるかも知れない、しかしその力は地上より滅びないであろう。(中略)その象徴とする花のごとく、四方の風に散りたる後もなおその香気をもって人生を豊富にし、人類を祝福するであろう」

世界はいま、政治、経済、社会と全面的に荒廃が進んでいる。人も国も金銭崇拝に走り、利害得失しか考えない。 (15)義勇仁や名誉は顧みられず、損得勘定のとなり果てた。 ここ数世紀の間、世界を引っ張ってきたのは欧米である。 ルネッサンス後、理性というものを他のどこの地域より(1)早く手にした欧米は、論理と合理を原動力として産業革命をなしとげ、以後の世界をリードした。論理と合理で突っ走ってきた世界だが、危機的な現状は論理や合理だけで人間はやっていけない、ということを物語っている。それらはとても大切だが、他に何かを加える必要がある。

(5)一人一人の日本人が武士道によりかつて世界の人々を印象づけた高い品格を備え、立派な社会を作れば、それは欧米など、荒廃の真因もわからず途方に暮れている諸国の大いに学ぶところとなる。これは小手先の国際貢献と異なる、普遍的価値の創造という真の国際貢献となるであろう。この意味で、戦後忘れられかけた武士道が今日蘇るとすれば、それは世界史的な意義をもつと思われる。

4 notes

·

View notes

Text

「出西窯青年展」より、藤田翔・四寸皿二種と、鈴木圭郎・四寸五分深皿 赤土四方流。二人ともまだ窯に入って数年目。島根さんと中鉢さんがそれぞれに補助しているとのこと。指導方針とかあるんですか?と聞いたら、島根さん曰く、僕はあまり口は出さずに見ていて違うところだけ指摘するタイプ、中鉢さんは理論から説明していくタイプで、そのやり方が合いそうな方を担当している、とのことです。「みんなで育てる」と「誰も責任を取らない」ことにもなりうるので、なるべく担当は決める、と。

ちなみに藤田さんについては、出西窯代表の多々納真さんに以前会ったとき、今度高木くんの後輩がうちに入るよ、と言われたので、え、福岡市立香椎小学校出身なんですか?と聞いたらそうではなかった。文化人類学を学び、アフリカなどでのフィールドワークから焼きものに興味を持ち、出西窯を訪ねてきた、と聞いていますが、真さんは、僕ら、たぶん藤田くんの調査対象なんだわぁ、と言ってました。なるほど。

催事中につき、明日月曜日も店は開けています。どうぞお立ち寄りください。

3 notes

·

View notes

Text

2023年2月11日朝6:30、コーク市内のフラットを出る。約2時間半、電車を乗り継ぎ、キルデア州キルデア(Kildare, Country Kildare)を目指す。

朝8時17分、乗り換えのサーリス(Thurles)駅プラットフォーム。日照時間がまだまだ短く、朝8時過ぎでも明け方の気配が残る

雨上がりの生臭い都市のにおいと、町外れから風にのって運ばれてくる野原のわずかなにおいが混ざりあって、日の出前の暗闇がつつむ冷たい空気に溶けている。

サマータイムのはじまりまで残り一ヶ月半、日中の陽が短く、曇天と雨の日ばかりが続くアイルランドの冬の厳しさは、南米や南ヨーロッパ出身の友人たちのメンタルを目に見えて明らかにすり減らしていた。

霜が降りたフィッツジェラルドズパーク(Fitzgerald's Park, Cork)、リー川(River Lee)沿いのキンポウゲ��葉

「あなたは日本でも北の方の出身だから、こういう冬の気候に慣れているんでしょ?」と、げっそりした表情の移民の友人たちが訊ねてくるたびに「アイルランドにおける英語の『冬』と、日本語の『冬』は、その言葉に含まれているバックグラウンドが違う、このふたつは完全に違う季節だと思う」と答えた。

彼らが「冬」と呼ぶ、11月初旬から3月後半あたりまで、わたしたちのイメージする冬らしい冬の日もあるにはあったけれど、それはせいぜい1ヶ月半くらい。あとのおおよそ4ヶ月間は、気温一桁台から二桁台前半あたりをうろうろする。メキシコ湾からアイルランドとイギリスに届く暖流の影響で、振り続ける雨は雪になること無く、その影響で湿度が下がらない。体感は寒いのに、大気は霧と湿度に包まれてなんとなくじめじめしている。

要するに、冬の厳しさの質が全く違う。

東北の冬が、雪という抗いようのない大きな重量を持った物体に対して、歯を食いしばりぐっと耐え忍ぶようなイメージなら、アイルランドの冬は、浴室に生えるカビのように毎日少しずつ心の中のしんどさの領土を広げていく。

コーク郊外、冬はよく町が霧に包まれる

春が来る。

2月1日はケルトの暦の春分の日、ゲール語でインボルク(Imbolc)。

暦の上での春と、体感としての春におおよそ1ヶ月の時間が空くこと、そしてその到来がそこに住む人々にとって他の季節のどれよりも特別であることは東北と同じだ。

前回記事のハグ・オブ・ベアラ(Hag of Beara)についての文献を調べていたときに何度も目にしたブリジッド(Brigid)の名前は、ケルト神話に登場する存在だった。

なので当然、2月1日の聖ブリジッドの日(St. Brigid’s Day)の日や、その名前を冠して2023年から公式にアイルランドの祝日になった2月の第一月曜日も、それに関連する日だと思い込んでいたがどうやら違うらしかった。

聖ブリジッド(St. Brigid)は現在の北アイルランドとの国境近く、ラウス州フォアハート(Faughart, Country Louth)に生まれ、5世紀から6世紀にかけて実在していたとされるアイルランド人の修道女だ。

幼い頃から貧しい人々に施しを与え、アイルランドの守護聖人である聖パトリックによって洗礼を受けたあと、各地で教会や修道院、アートスクールまで設立したと言われている。

1902年から続く雑誌 Ireland’s Own の表紙の聖ブリジッド、手には彼女の信仰の象徴の十字架の藁細工

彼女に関して興味深い点がふたつある。

ひとつは、彼女が実在したことを確実に証明できる文献が残っていないこと。

そしてふたつめは、前述の通り全く同じ名前のケルト神話の女神が存在することだ。

日本に五穀豊穣や学業成就を祈るためのモチーフとしての神々があるように、キリスト教圏の聖人にもその多くに守護の対象がある。聖ブリジッドの守護対象は家畜、詩、歌、鍛冶、病気からの回復など、周知されているものだけでも非常に手広い。

そしてそれらの守護は、女神ブリジッドの守護するものと同じだ。

普遍的な祈りである「病気からの回復」は、アイルランドにおいて井戸や湧き水と関連付けられることが多い。古くはドルイドの信仰の対象であり、地下から湧き上がる水は癒しや命の源とみなされ、アイルランド国内に約3000ある「聖なる井戸」の内の少なくとも10の井戸がブリジッドと紐付いて周知されている。

聖ブリジッドの泉の井戸、井戸の水自体は正直あまり綺麗な水質には見えなかった

彼女が修道院と教会を建てたあとそこに没したとされる町、キルデアの町外れには、それらを巡礼する人々のために用意された聖ブリジッドの泉(St Brigids Garden Well)がある。

もともとの小川の曲線に沿って整備されたと思われるその小さな公園には、聖キルデアの銅像が経ち、彼女に対する崇拝の象徴であるイグサや藁で編まれた十字架のモチーフが散見される。

聖ブリジッド像、聖ブリジッドの日から5日後だったこともあり供えてあった花はすべて瑞々しい

外壁に刻まれた聖ブリジッドの十字架(St.Brigid’s Crosses)モチーフの彫刻。2月1日にこの十字架を玄関に飾るとブリジッドの守護が受けられるという信仰がアイルランドにおいて広く分布する

その周囲や周りの木々、公園の奥に位置する井戸の近辺には多くの供え物が並ぶ。供え物の多くは治癒を望む体のパーツにまつわるものであるらしく、パンデミック後ということもあってかマスク(文脈を知らず一見すると捨てられたマスクのゴミに見える)が目立った。

ストッキング、マスク、靴紐、靴下、スカーフ、ネックレス、供え物は様々。木から供物が落ちると祈った箇所が加護を受け、病気や外傷が治癒すると信じられている

町外れに位置するにも関わらず、絶えず入れ替わり数名の人が訪れる。

録音レコーダーをまわしながら、来訪者が途切れたタイミングで公園の全景を眺める。澄んだ小川が風を運び、もとの地形にも配慮されデザインされたと思われる、心地の良い公園である。にも関わらず、なんだか妙な感じがした。

公園の奥にある井戸と、入り口付近を流れる小川が繋がっていないのだ。地下で繋がっているのかもしれないと思い小川の上流を視線でたどっても、井戸とは90度逆の方向だ。上流は茂みの奥へと続き、その先は見えなかった。

公園全景。撮影地点の背後に井戸がある。小川は写真左奥の茂みの方から水が流れて来ている

録音を終えると、キルデアの中心部に向かう。

中心部といっても、人口9000人に満たない小さな町だ。もとは数えられるほどのパブとカフェ、そして聖ブリジッドが設立したといわれる中規模の教会がある比較的静かな町だったが、2007年にオープンした大型アウトレットモールには隣県である首都ダブリンからも大型バスが乗り入れる。

土曜日の昼下がりに町を歩くほとんどの人が、有名ブランドのショップバッグを持ち、駅の方角へと歩いていく。

中心部にやって来たのは聖ブリジッド大聖堂(St Brigid’s Cathedral)に行くためだった。だが、この日に限ってメンテナンスのために敷地全体が閉鎖されていた。

聖ブリジッド大聖堂、閉じられたメインエントランスのフェンスに手をつっこんで撮った写真……

アイリッシュ・ナショナル・スタッド&ガーデンズ(Irish National Stud & Gardens)に向かった。

時間が余ったらついでに行けたらいいかな、と思っていた場所だ。

競走馬の繁殖とトレーニングの場として20世紀初頭に設立され、今では市民に親しまれる広域公園としても機能するこの場所には日本庭園がある。

1906年、ロンドンで日本趣味の骨董品店を経営し、自身も骨董商だった Tassa Eida (日本名: 飯田三郎)は、日本庭園をつくるためにキルデアに派遣され、その後の4年間を彼の息子 Minoru と共に造園に従事する。

(彼らの詳細については こちら と こちら の記事が詳しい、どちらも素晴らしくリサーチされたポスト)

手入れの行き届いた枯山水

19世紀後半から20世紀初頭にかけてジャポニズム、つまり「日本っぽいもの」がヨーロッパで流行ると、貴族たちはこぞって「日本っぽい建築」や「日本��ぽい庭園」を作りたがった。

ただし、やはりそれは「日本っぽいもの」の域を出ないものが多く、日本で生まれ育った人間が見ると、形容し難い、ちょっとした居心地の悪さのようなものを覚えるようなものが多い。

そういう類のものだろうとあまり期待せずに訪れると、良い意味でその期待を裏切られる。

庭園の動線、ちょうどまんなかあたりにある洞窟?からの景色。右にあるのは藤棚で春にはきれいに藤の花が咲くらしい

清らかな水が美しい動線で引かれ、人が生まれてから死ぬまでを表現したその庭園は、当時イギリスで流行したエドワード様式建築の影響を受けて少しだけ華美ではあるものの、正真正銘の日本庭園だった。

庭園の石灯籠によじ登っていた鬼。庭園にある多くの植物やオブジェクトが日本から輸入したものだが、たまにこういう西のものとも東のものとも分からないモチーフも見かけて興味深かった

町の中心部に戻ると、帰路の電車の出発まで1時間弱の時間があった。

少し散策したあと、聖ブリジッド大聖堂に戻ってくる。

地域の人だけが使う入り口とかあってそこから入れたりしないかな……などと不届きなことを考えて外壁の周りをうろついたが、それらしきものは見つからなかった。

入り口を探っているときに外壁から見えたラウンドタワー、実際に登れるものとしてはアイルランド国内でいちばん高いらしい

しかたなくキルデア駅に向かう。

プラットフォームの椅子に座って電車を待っていると知らない女性に、どこから来たのか、と声をかけられた。

薄暗いプラットフォームで目をこらすと、大聖堂に戻る前に一瞬だけ立ち寄った、メインストリートから少し外れた場所にあった雑貨屋の店員だった。

日本から来たこと、リサーチに関すること、井戸とスタッドガーデンの方には行って、教会にどうにか入れないか模索したが結局入れなかったことを拙い英語で説明する。

すると「どっちの井戸に行ったの?」と訊ねられた。

聞き間違いかと思い、どういう意味ですか?と返すと、彼女が説明してくれた内容はこうだった。

ブリジッドの井戸はふたつあって、ひとつはおそらくあなたが行った聖ブリジッドの泉、 聖人の方のブリジッドを祀ってるところ。地元民にとってはずっと特別な場所だったけど、パンデミック中にきれいに整備されて、観光客が来たり滞在したりが以前よりも更に容易になった。

もうひとつあるのが、Wayside Well(日本語直訳: 道端の井戸)と呼ばれている場所。こっちがキリスト教伝来前のドルイド(ケルト人たちの信仰における祭司)のブリジッドを祀っていると言われている。スタッドガーデンの駐車場からすぐそばの、とても素朴な井戸で、観光客はまず行かない。

そして、聖ブリジッドの泉の公園を流れる水は、Wayside Wellが源泉。

そう、この話を初めて聞いたとき、わたしもとてもおもしろいと思った。

地味で、ほぼ地元民しか知らない、古代ブリジッドの方から湧き出た水が、キリスト教のブリジッドの方に流れていって、そしてその公園の方が立派に整備されていて、人がたくさん来る。歴史が辿ったストーリーと水の流れが同じなんて、ちょっとロマンチックだよね。

そして、あなたの旅のことも同じようにロマンチックに感じる。

日本庭園に行ったんだよね?

あそこを流れる小川の水も、同じWayside Wellから引いた水だよ。

スタッドガーデンの日本庭園に流れる小川

水の情報記憶に関する文章を読んだことがある。

スプーン1杯の水が1TB分の情報を記録できる、という科学研究だ。

信仰が人々の普遍的な祈りを運ぶ船だと考えたとき、わたしたちは船を���えても、変わらず同じ水の上に浮かぶ。

あれこれ考えて右往左往するよりも、もっと単純に、すべては最初から土地とそこを流れる水にメモリーされていて、わたしたちはきっと、そのぼんやりとした断片にただ触れることだけができるのかもしれない。

聖ブリジッドの泉公園を流れる小川。水がとても綺麗でクレソン?が群生していた

ふたつの井戸の話にあまりにも驚いて「そんな情報、どこにも書いてなくて全然知らなかった、道端の井戸(Wayside Well)の方にも行くべきだった」とわたしが言うと、彼女は微笑みながらこう言った。

「また来ればいいよ、水が止まることはきっとないからね」

3 notes

·

View notes

Quote

一 問題の所在

一 教会から銀の燭台を盗んで警察につかまったジャン・バルジャンをかばって、司教はそれはかれに与えたものだという嘘の供述をした。これがきっかけで、バルジャンは改心することになる、というのが、ユーゴーの「レ・ミゼラブル」の冒頭シーンであった。

ところで、窃盗罪において被害者の承諾は、もちろん、窃盗行為の前に存在しなければならないし、そもそも、教会の財産である燭台を処分する権限が、無条件で司教に与えられているかどうかも、疑問の余地がある(1)。したがって、事後に司教が贈与の意思を表明したとしても、バルジャンの窃盗罪は否定されず、ゆえに、司教は窃盗犯人をかばって嘘の供述をしたということになろう。仮にこの司教の行為が、���みはなかったと嘘をつくことで犯罪者を警察から隠避させ、もしくは虚偽の供述をすることで「証拠の偽造」を行ったという理由で、刑法一〇三条の犯人隠避罪や一〇四条の証拠隠滅罪という「司法作用に対する罪」に当たるとしたら(2)、「レ・ミゼラブル」のストーリーは相当に違ったものになっていたかもしれない。つまり、市民は処罰の危険を犯してまであわれな犯罪者をかばうことはなく、バルジャンは人の善意を信じて更生することもなく再び刑務所に収容され、場合によってはまた脱獄を繰り返していたかもしれない。

二 ところで、わが国の実務では、証拠隠滅罪(3)に関して、近年、つぎのような主張がなされることがあるようである。すなわち、他人の刑事事件の参考人が被疑者をかばうために捜査機関に対して虚偽の供述をすることは証拠隠滅罪にあたり、とりわけ、参考人の取調官がその供述内容を録取した調書を作成した場合には、その内容が虚偽であることを知らない取調官を利用した「証拠偽造罪の間接正犯」に当たるというのである(4)。

実際、この見解に基づいて、他人の刑事事件について取り調べの捜査官に虚偽の供述をした者が証拠偽造罪で起訴されるという事件があった。その事案はつぎのようなものである。すなわち、被告人は、覚せい剤取締法違反容疑で勾留中に、同房のTから、Tの被疑事件について彼を不起訴にするために、被告人がTに風邪薬だと言って覚せい剤入りのカプセルを渡し、それをTが覚せい剤と知らずに飲んだことにしてくれと頼まれ、その旨を取調べに当たった捜査官に供述した。捜査官はその内容を録取し、被告人に誤りのないことを確認させ署名指印をさせて、供述調書を作成した。もっとも、嘘はすぐばれたようである。この行為が証拠偽造罪(5)の間接正犯に当たるとして起訴されたのである。

もっとも、昨(一九九五)年、千葉地裁は、これについて、虚偽供述それ自体は証拠偽造罪に当たらないとする従来の判例を根拠にして、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないと述べて、本罪の成立を否定した(6)。しかし、この判決をめぐっては、証拠偽造罪の成立を認めるべきだとする実務家らの批判が表明されている(7)。

三 そこで本稿では、このような参考人の虚偽供述が証拠隠滅罪に当たるか、とくに、それが供述調書に録取された場合に証拠偽造罪が成立するか否かを、本罪の沿革や訴訟の構造などの視覚から検討してみようと思う。その際、とくに論点となるのは、第一に、刑法一〇四条にいう「証拠」の意味であり、第二に、同条にいう「偽造」の意味である。

(1) わが国には、寺の建設資金を得るため、檀家総代の同意も主務官庁の許可も得ずに仏像を処分した住職に、横領罪の成立が認められたケースがある。大判大正一五・四・二〇刑集五ー一三六。

(2) もちろん、窃盗犯人の魂を救済するという司教の「正当業務行為」に当たるか否かは別にしてである。わが国には、警察に追われていた少年をかくまって更生させようとした牧師の行為を、正当な牧会活動であって犯人蔵匿罪の違法性は阻却されるとした判例がある。神戸簡裁昭和五〇・二・二〇刑月七ー二ー一〇四。もっとも、このような「特権」に頼ることができるのは、宗教の職にある者だけであるから、司教や牧師などでない被害者がバルジャンをかばったときには、正当化は認められないことになろう。

(3) 以下では、隠滅や偽造、変造を含んだ刑法一〇四条の罪を総称する場合には「証拠隠滅罪」の語を用い、特に偽造だけを意味するときは「証拠偽造罪」の語を用いる。

(4) 小島吉春「証人・参考人の虚偽供述の刑法的評価について」研修五一八号(一九九一)二五頁、加藤康榮「「参考人の虚偽供述と証憑湮滅罪の成否」研修五二六号(一九九二)八七頁。なお、十河太郎「犯人蔵匿罪と証憑湮滅罪の限界に関する一考察」同志社法学二三九号(一九九五)一一四頁以下も同旨。

(5) 厳密には、九五年改正前の事件なので、証憑偽造罪というべきであるが。なお、以下では証拠と証憑を同じ意味で用いる。

(6) 千葉地判平成七・六・二判時一五三五ー一四四。判決はつぎのように述べている。すなわち、「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることは、それが犯人隠避罪に当たり得ることは別として、証憑偽造罪には当たらないものと解するのが相当である・・・。それでは、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしたにとどまらず、その虚偽供述が録取されて供述調書が作成されるに至った場合、すなわち、本件のような場合には、どうであろうか。この場合、形式的には、捜査官を利用して供述調書という証憑を偽造させたものと解することができるようにも思われる。しかし、この供述調書は、参考人の捜査官に対する供述を録取したにすぎないものであるから・・・、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることそれ自体が、証憑偽造罪に当たらないと同様に、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないものと解すべきである。」と。本判決は、別件の覚せい剤取締法違反のみを理由に、被告人に懲役一年六月執行猶予三年を言い渡した。なお、本件は確定している。

(7) 尾崎道明「参考人が被疑者に有利な虚偽の供述をし、これを録取した供述調書に署名・押印した場合における証拠隠滅罪又は犯人隠避罪の成否」研修五六九号(一九九五)一五頁、河村 博「参考人が取調官に対し、積極的に虚偽内容の供述をし、これを録取した供述録取書を作成させた場合と証拠偽造罪の成否(消極)」警察学論集四八巻一二号(一九九五)一七〇頁。学者のものとしては、奥村正雄「参考人の虚偽供述を録取した供述調書への署名・押印と証拠隠滅罪の成否」法学教室一八六号別冊判例セレクト'95(一九九六)四〇頁。もっとも、尾崎論文は捜査機関に対する供述も本罪の「証拠」に含まれると解するのに対し、河村論文は供述録取書を供述そのものとは独立した保護の客体たる証拠と解している。これに対し、本判決を支持する消極説としては、大山 弘=松宮孝明「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしその内容を供述調書に録取させた行為は証拠偽造罪に当たるか(消極)」法学セミナー四九〇号(一九九五)八一頁、前田雅英「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪」研修五七四号(一九九六)八頁。もっとも、消極説の中でも、その理由づけは分かれる。前者は、およそ書証の「偽造」は文書偽造罪の場合と同じく「有形偽造」に限るべきだとして、虚偽内容の上申書の作成も、名義冒用がない限り、「偽造」に当たらないと主張するのに対し、後者は、上申書の場合には「証拠を偽造した」といいやすいとして、両者を分けようとする。なお、伊藤司「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪の成否」平成七年度重要判例解説(一九九六)一四一頁も消極説である。

二 「証拠」概念

一 前述のように、検察実務家の中には、すでに四、五年前から、この問題について本判決とは逆に積極説を主張するものが見受けられた。そこでは、従来、証拠隠滅罪等にいう「証拠」は証拠物および証人などの「証拠方法」に限られるとされてきたが、そこには証人や参考人の供述といった「証拠資料」も含まれるべきであり、その結果、参考人が捜査機関に対して虚偽の事実を供述した場合には証拠隠滅罪が成立し、とくに虚偽供述が調書に録取された場合には、証拠偽造罪の間接正犯になるものと解すべきだと主張���れたのである(1)。また、学説にも、以前から、証人に偽証させることも証拠隠滅行為の一種であり、ただ、偽証罪が成立する場合は法条競合の特別関係によって本罪が成立しなくなるにすぎないとするものがあった(2)。このように考えると、本件のような事案では、証拠隠滅罪の成立可能性を考える余地が出てくることになる。

そこで問題は、捜査機関に対する供述(公判外での供述)は刑法一〇四条にいう「証拠」に当たるか否かと、証拠隠滅罪と偽証罪とは一般法・特別法の関係にあるか否かにあることになる。とくに重要なのは、一〇四条の「証拠」の意味である。

二 この問題を考察するために、証拠隠滅罪の沿革を尋ねてみよう。現行刑法一〇四条は、旧刑法一五二条を引き継ぎ、対象となる行為を拡大したものであった。旧刑法一五二条は、「罪証となるべき物件を隠蔽したる者」に対して十一日以上六月以下の軽禁錮と二円以上二〇円以下の罰金を規定していた。ところが、旧刑法の明治一〇年草案では、隠蔽の対象はさらに限られ、刑事事件の証拠となる死体のみとされていたのである。周知のように、旧刑法は、フランス人ボアソナードの下、フランス刑法の影響を強く受けて成立したものであるが、本国のフランスでは、さらに、重罪の不告発罪はあるが、およそ証拠隠滅関係の規定はなかった。また、ドイツ刑法でも、二五七条以下の犯人庇護罪が反射的に刑事司法作用を保護するものであったが、司法作用を正面から保護法益とする規定は存在しなかった(3)。

このように、証拠隠滅罪はヨーロッパ刑法に淵源を持たない、わが国独特の規定として成立したのであるが、その客体は、広げられたとはいえ、旧刑法では「罪証となるべき物件」に限られていた。そしてまた、これを受け継いだ現行刑法一〇四条も、その提案理由によれば、旧法が「単に罪証隠蔽の場合のみを規定し、その適用甚だ狭きに失するをもって、本案はこれを修正し、総て他人の刑事被告事件に関する有罪もしくは無罪の証憑を湮滅し又は偽造、変造しもしくは偽造、変造の証拠を使用したる場合に関して広くその規定を設けた(4)」ものにすぎない。つまり、旧刑法から現行刑法への改正の過程で広がったのは、客体ではなくて行為態様のみだったのであり、「証憑」とは証拠物件つまり有体性のある証拠に限られていたのである。

さらに、「証憑」という概念は、治罪法・明治刑訴法における「証拠徴憑」と同じく(5)、証拠と徴憑を総称するものであるが、そのドイツ語訳は”Beweismittel つまり「証拠方法」だったようである(6)。要するに、旧刑法でも現行刑法でも、証拠偽造罪の客体は「有体物たる証拠」、つまり「証拠方法」だったのである。加えて、現行法制定後の立案関係者による注釈では、「証憑」には証人は含まれないものとされていた(7)。

三 もっとも、立法者意思は、必ずしもそのまま実務に支持されるとは限らない。しかし、この問題では、大審院以来の判例は、「証拠」には供述は含まれないとする立法者の判断を支持してきている(8)。それでは、判例が供述を除外してきた理由は何であろうか。大審院や最高裁のリーディングケースは、いずれも、刑事被告人が自己の刑事責任を免れるため(9)、あるいは被告人の親族が被告人に刑事責任を免れさせるために(10)、証人に対して偽証を教唆したというものである。そこでは、自己や親族の刑事事件の証拠を隠滅しても処罰されないため(11)、供述もまた証拠に含まれるとすると、偽証を教唆した被告人らを不処罰とするかその刑を免除しなければならないのではないかという厄介な問題に遭遇したのである。供述を「証拠」から除外するのは、その意味で、偽証教唆で有罪とされた被告人側からの上告を斥ける意味を持っていた。

しかし、供述が「証拠」に含まれないとする解釈は、一貫すれば、被告人に有利に働くこともあった。たとえば、宣誓義務のない被告人である娘に虚偽供述を教唆した父親や(12)、他人を庇うために参考人に虚偽を供述するよう求めた者や(13)、捜査官に対して虚偽の供述をした参考人は(14)、供述が「証拠」に含まれないことを理由に無罪とされたのである。

(1) 小島・前掲研修五一八号三〇頁以下。

(2) 大塚 仁『刑法概説(各論)(改訂増補版)』(一九九一)五七九頁。大谷 実『刑法講義各論(第四版補訂版)』(一九九五)五五三頁以下は、罪質を異にするから観念的競合だとしている。

(3) 偽証罪は、文書偽造罪と同じ偽造罪の一種とされていた。この点では、わが国の現行法の規定順序もおなじである。なお、偽証罪と文書偽造罪や詐欺罪との関係については、成瀬幸典「文書偽造罪の史的考察(一)」法学六〇巻一号(一九九六)一二三頁以下参照。

(4) 倉富勇三郎ほか編・松尾浩也増補解題『増補刑法沿革綜覧』(一九九〇)二一七〇頁以下。

(5) 団藤重光『刑法綱要各論(第三版)』(一九九〇)八六頁。

(6) Vgl. Beling, Begu¨nstigung und Hehlerei, VDB 7. Bd, 1907, S. 196. そこでは、一八九九(明治三二)年と一九〇三(明治三六)年草案のドイツ語訳が掲げられている。残念ながら、この二つの草案を直接参照することはできなかったが、田中正身『改正刑法釋義』(一九〇八)二〇九頁以下によれば、証拠隠滅罪の規定には、第二案から一九九五年改正前の現行法に至るまで、文言上の変化がないので、この訳語は現行法にも対応するものと思われる。

(7) 田中・前掲書二二七頁は、「その湮滅または偽造変造は実質上物件に限り、証人を隠避せしむる場合のごときは之を包含せざることは論をまたず・・・」と述べている。にもかかわらず大判明治四四・三・二一刑録一七ー四四五は証人を、最決昭和三六・八・一七刑集一五ー七ー一二九三は参考人を「証憑」に含めている。

(8) 大判大正三・六・二三刑録二〇ー一三二四、大判昭和八・二・一四刑集一二ー六六、大判昭和九・八・四刑集一三ー一〇五九、最決昭和二八・一〇・一九刑集七ー一〇ー一九四五、大阪地判昭和四三・三・一八判タ二二三ー二四四、宮崎地日南支判昭和四四・五・二二刑月一ー五ー五三五。

(9) 前掲・大判大正三・六・二三、最決昭和二八・一〇・一九。

(10) 前掲・大判昭和八・二・一四。

(11) 一九四七(昭和二二)年までは、親族による証拠隠滅は、今日のような任意的な刑の免除事由ではなく、処罰阻却自由であった。

(12) 前掲・大判昭和九・八・四。

(13) 前掲・大阪地判昭和四三・三・一八。

(14) 前掲・宮崎地日南支判昭和四四・五・二二。

三 「偽造」概念

一 もっとも、供述自体は「証拠」に含まれないとしても、それ以外の刑事事件の処理に関する一切の資料は含まれるので(1)、捜査官の作成した供述調書も本罪の対象になることは否定できない。したがって、供述調書自体を隠滅したり偽造したりすれば、一〇四条に該当することは明らかである。しかし、なされた通りに録取された供述に虚偽が含まれていた場合にも、証拠を「偽造」したといえるのだろうか。

これについては、民事裁判の被告が、他人の刑事裁判の証拠に利用するため、虚偽の債務の請求を認諾しこれを口頭弁論調書に記載させた場合に、証拠の偽造を認めた一九三七年の大審院判決がある(2)。もっとも、これはあくまで、裁判官の面前での供述に関するものであり、その限りで、捜査機関に対する虚偽供述についての先例ではないことに注意しなければならない。

しかし、戦後にはこれと逆に、示談の成立を装うために被告人が送付した現金書留の受領証は送付の事実を証明する証拠にすぎず、証拠の「偽造」には当たらないとした下級審判決がある(3)。受領書が証明するのは、送金の事実そのものであって、その点に偽りがなければ、受領書の作成は証拠の偽造ではないというのである。この見解によれば、供述調書もまた供述者の供述の存在とその内容を証明する「証拠」であって、供述内容に嘘があっても、供述者が現にそのように供述している限り、調書の内容に「虚偽」はないと見るべきことになる。その場合、供述者の署名・押印は、録取が正確になされたことの確認を意味するにすぎない。

このように見ると、供述内容を他人が録取する場合に「偽造」を認める先の大審院判決(4)は疑問となる。供述調書が捜査官による供述の録取であることを重視する千葉地裁判決も、このような見解に依拠しているのかもしれない。なお、この場合、取調官が、調書に供述者の供述したとおりの内容を書かないときは、虚偽公文書作成罪の余地があることになろう。より罪責の重い虚偽公文書作成罪が成立するのだから、証拠偽造罪の成否は重要でないことになる(5)。

二 もっとも、この見解でも、参考人が内容虚偽の上申書を自分で作るときは、証拠の「偽造」に当たる余地がある(6)。事実、供述調書について証拠偽造罪の成立を否定する見解の中にも、上申書や供述書については、本罪の成立を認める見解がある(7)。しかしさらに、裁判例には、刑法一〇四条にいう「偽造」を、刑法一五五条や一五九条の文書偽造罪の場合と同じく、「有形偽造」と解したのではないかと思われるものがある。文書がその日付当時その名義人によって作成されたものであれば、たとえその内容に虚偽の記載があったとしても証拠の偽造に当たらないとした一九一六年の東京地裁の判決である(8)。

講学上は、一般に、「偽造」には広義と狭義があり、広義の偽造は「虚偽作成」の意味での「無形偽造」を含むのに対し、狭義の偽造は「名義の冒用」の意味での「有形偽造」であり、しかも「有形偽造」はさらに、「変造」とこれを除く「最狭義の偽造」に分かれると説明されている。しかし、現行法の条文本文を注意深く見ると、文書偽造の罪では、立法者は「偽造」を常に「最狭義の偽造」の意味で用いており、「無形偽造」は常に「虚偽作成」と表現されていることは明らかである。また、一五五条や一五九条の客体には図画も含まれており、さらに通貨偽造に関してもこれを「有形偽造」と解する見解もあることから、現行法上の「偽造」概念を、すべて「名義の冒用」つまり「有形偽造」解することは、十分に根拠のあることだと思われる。

三 もっとも、このような見解に対しては、大審院に、書類作成権者による記載事項の変更に刑法一〇四条を適用した大審院判決(9)のあることが、批判として持ち出されるかもしれない。実際、下級審判例には、虚偽内容の上申書の作成を証拠「偽造」とみなす際にこの判決を根拠にしたものがある(10)。また、学説は一般に、この判決を根拠にして、一〇四条においては「文書偽造罪のばあいの『偽造』・『変造』とはちがって文書についての作成権限の有無は無関係であり、また、文書としての内容の真否も問うところではない(11)。」とする解釈を展開してきたのである。しかし、この判例は実は、証拠「変造」罪に関するものである。そして、「変造」は作成権限の有無や内容の真否にかかわらず成立するとする解釈を採れば、右の判例は証拠「偽造」に関する先例にはならないことになる。

たしかに、わが国の通説は、文書変造罪の場合、変造行為を「名義の冒用」と解しこれを「有形変造」と称しているので、それを前提にすれば、文書変造と証拠変造とでは「変造」概念は異なることになろう。しかし考えてみると、名義の冒用があれば、それはすでに「偽造」であって「変造」ではない。むしろ、固有の「変造」とは、名義人による場合も含めて、真正に成立した文書の内容を関係者に無断で変更することである。たとえば、債務者が、債権者に差し入れた借用証書を一時的に借り出して、その金額を勝手に書き換える場合がこれに当たる(12)。したがって、名義人による証拠変造罪が認められたとしても、名義人による証拠偽造罪を認める論拠にはならない(13)。むしろ、証拠偽造もまた「有形偽造」であると見て、文言解釈の統一を図った方がよい(14)。

四 それでは、虚偽内容の供述書や上申書はまったく問題にならないのであろうか。それは、やはり捜査を妨害するという点で、単なる虚偽供述より始末が悪いのではなかろうか。

しかし、その際我々は、口頭による嘘よりも「書面による嘘」の方が本当に悪質なのかどうかを、再度考えてみる必要があろう。これは、現行法上、虚偽文書の作成がなぜ、公文書や公務所に提出する医師の診断書等に限られているのかを考えれば、答えが出るように思われる。つまり、現行法は、公務員や公務所提出用の診断書を書く医師のように、自らの知覚した内容をそのまま文書にするよう制度上義務づけられている主体に限って、初めて真実記述義務を科しているのである。したがって、たとえば捜査官が供述通りの内容の調書を作らなければ、それはこの特別の義務に反するものとして、虚偽文書作成罪に当たる。したがって、このような特別の義務を負わない一般の市民が、たとえ書面で嘘をついても、それを処罰する規定は、現行法上存在しないのである。

それでは、このような一般の市民の嘘から刑事司法作用を守るには、どうすればよいのであろうか。その答えは簡単である。証人として公判で宣誓の上供述させればよい。こうすれば、嘘の供述は偽証罪に当たる。言い換えれば、「書面による嘘」が重大だと感じられてしまうのは、刑事事件について公判前に実質的な決着をつけようとする考え方に影響されたものだといえよう。つまり、裁判所よりも捜査機関に決定的な役割を演じさせようとする姿勢である。つまり問題は、論者の刑事訴訟観にまで広がるのである。

(1) 大判昭和一〇・九・二八刑集一四ー九九七。

(2) 大判昭和一二・四・七刑集一六ー五一七。

(3) 仙台高判昭和三五・五・一七下刑集二ー五=六ー六六五。

(4) 前掲・大判昭和一二・四・七。

(5) 田中・前掲書二二九頁は、文書偽造罪と証拠偽造罪とが観念的競合となる余地があるとする。もっとも、同時に、一〇四条の対象は主として文書以外の偽造であるとしている。そうだとすると、証拠偽造罪は文書偽造罪とは補充関係に立つことになろう。

(6) 東京高判昭和四〇・三・二九高刑集一八ー二ー一二六。偽造教唆を認めたものとして千葉地判昭和三四・九・一二判時二〇七ー三四。

(7) 前田・前掲研修五七四号一三頁参照。

(8) 東京地判大正五・九・三〇法律新聞一一八〇ー二九。

(9) 前掲・大判昭和一〇・九・二八。

(10) 前掲・東京高判昭和四〇・三・二九。

(11) 団藤『刑法綱要各論(第三版)』八七頁。中森喜彦『刑法各論(第二版)』(一九九六)三一七頁も「文書偽造罪におけるとは異なり、作成権限の有無は問題にならない」と述べる。

(12) このような場合に文書「変造」罪を認めるのは、ドイツでは判例・通説である。Vgl. BGHSt 13, 383;Scho¨nke/Schro¨der/Cramer, StGB 24. Aufl., 1991 § 267 Rn. 64 u. 68;K. Lackner, StGB 21. Aufl. 1995, § 267 Rn. 21. この意味で、「変造」は文書などの「確定性」を害する行為なのである。もっとも、クラマーらは、文書変造も名義の冒用のある場合に限るべきであるとして、通説に反対している。わが国の判例には、他人所有の文書を名義人が勝手に書き換えた場合に文書毀棄罪を認めたものがあるが(大判明治三七・二・二五刑録一〇ー三六四)、他人の権利・義務に関する自己所有の文書の場合には、この方法は使えない。もっとも、監督官庁の書記が正当な手続を踏まないで選挙人名簿を修正した行為に対して、内容が真実に適合すると否とを問わず文書変造罪が成立するとした大判大正四・九・二一刑録二一ー一三九〇は、文書変造罪を文書の確定性を害する罪と見た可能性がある。なお、植松 正『再訂刑法概論II各論』(一九七五)一四九頁、内田文昭『刑法各論〔第三版〕』(一九九六)五四〇頁注(8)、浅田和茂ほか『刑法各論』(一九九五)二八八頁〔松宮〕参照。

(13) それにもかかわらず、内容虚偽の上申書の作成を証拠偽造と見た前掲・東京高判昭和四〇・三・二九は、大判昭和一〇・九・二八をその根拠としている。

(14) 大山=松宮・前掲法学セミナー四九〇号八二頁。その場合には、証拠偽造罪は、主として、文書以外の証拠の偽造を捕捉することになる。事実、立法当時は、書証の偽造は文書偽造罪に当たるものと考えられていた。田中・前掲書二二七頁参照。そうすると、証拠偽造の典型は、捜査官が犯行現場に凶器を埋めておいて、それを被疑者が埋めたものだと主張した「二俣事件」のような場合ということになろう。もっとも、これもまた、証拠の作成者を偽るという意味では「有形偽造」の一種である。

四 証拠隠滅罪と訴訟構造

一 そこで最後に、積極説の政策的論拠と訴訟構造との関係を検討してみよう。積極説は、その政策的論拠を、証拠隠滅罪が国家の適切な刑事司法作用を保護法益とすることから、「証拠方法であろうと証拠資料であろうとその湮滅により国家の適正な司法作用を害する点では何ら差はない(1)」という点に求めている。しかし、現行刑事訴訟法における「証拠」概念は、いわゆる「証拠資料」を含みつつも、捜査機関に対する供述は含まないようである。というのも、刑訴法三二〇条以下には、「証拠」として、「公判期日における供述」や供述書、供述録取書という言葉は出てくるが、捜査機関に対する供述は出てこないからである。証拠とされているのは、「供述を録取した書面」ないし「他の者の供述を内容とする供述」にすぎない。

それは、おそらく、「証拠」概念が、あくまで裁判官の五感の作用に訴えるものとされているからであろう。いわゆる「直接主義」「口頭主義」は、それを言い換えたもののように思われる。したがって、仮に刑法一〇四条にいう「証拠」を「証拠資料」にまで広げても、それは「裁判官に認識ないし知覚された証拠の内容」にすぎないから、裁判官の面前でなされたものでない供述は「証拠資料」にもなりえない(2)。

二 このように、「証拠資料」という概念は裁判官に認識された証拠の内容を意味するから、証拠資料を一〇四条の客体に含めたところで、捜査機関に対する供述が自動的に「証拠」となるわけではない。つまり、およそ供述一般が「証拠資料」というわけではないのである。したがって、このような主張によって捜査機関に対する供述を一〇四条の客体にするためには、捜査機関に対する供述は、法廷での供述と同じく、「証拠資料」であるといえなければならない。それは、捜査機関に対して、裁判官に引き継がれて判決に結実するような心証形成の権限を認めることになる。

しかし、いかなる職権主義も、捜査機関の心証を裁判官に引き継がせることを正当化しうるものではない。それは「予断の排除」や「無罪の推定」に明らかに矛盾するものである。予審制度下でも、予審判事の心証が公判裁判官を拘束するものではなかった。その意味では、まさに捜査機関に対する供述をも「証拠資料」と解する見解こそが、予断排除や無罪推定を建前とする現行法下の刑事司法の適正な展開を歪めるものとなろう。それにもかかわらず、捜査機関に対する参考人の供述も「証拠」だというのであれば、それは司法権の担い手を、憲法七六条の明文に反して、裁判所ではなく捜査機関にあるとするものである。虚偽内容の供述を正確に録取した調書を「偽造された証拠」だとする解釈も、同じ結論に至る。

三 もっとも、ドイツ刑法にあるような処罰妨害罪(ドイツ刑法二五八条)では、捜査機関に対して犯人に有利な虚偽供述をした場合も含まれる(3)。しかしこれは、司法作用を保護法益とするものではなく、あくまで犯罪者を援助する「犯人庇護罪」の一種なのである。したがって、わが国の証拠隠滅罪と異なり、犯人に不利益となるような行為、たとえばアリバイを証明する証拠方法の隠滅は含まれない。また、庇護される相手方は真犯人でなければならない(4)。この場合には、処罰妨害罪の目的は、犯人を庇護することで犯罪を助長する結果になるのを防止することであり、心証形成の資料を保護することではない。そして、ここにいう心証形成の資料とは、あくまで公判に出てくる証拠なのである。このように見ると、偽証罪と証拠隠滅罪とでは、前者が公判での証人の供述を、後者が証拠方法を対象とするという点で、すでに行為の客体が異なるのだから、両罪を法条競合と見たり観念的競合と見たりすることはできないものといわなければならない。

(1) 小島・前掲研修五一八号二九頁。

(2) 付言すれば、「証拠資料」(Beweisstoff)という概念自体、ドイツの主要な刑訴・民訴の教科書・注釈書には出てこない。この概念自体が、その出自を疑われてもおかしくない状態なのである。

(3) 十河・前掲九三頁以下、Scho¨nke/Schro¨der/Stree, § 258 Rn. 17f.

(4) 条文の文言解釈上は無理があるように思われるが、すでに立法直後から、犯人蔵匿・隠避罪の対象には「有罪の嫌疑を受けたる者」を含むとする解説がなされていた。田中・前掲書二二六頁参照。

五 むすびにかえて

一 かつて平野龍一博士は、「偽証教唆も証拠湮滅の一種であり、法条競合として重い偽証罪で処罰されるとする見解もあるが、そうなると参考人を教唆して捜査機関に虚偽の供述をさせることも、証拠湮滅になることになる。さらに進んで参考人が虚偽の供述をすること自体、証拠湮滅ということにもなりかねない。」と述べた(1)。そこには、捜査機関に嘘をついただけで刑事罰の対象となるのは論外だとする価値判断がある。言い換えれば、真実供述義務があるのは、法廷で宣誓をした場合だけだということである。しかも、偽証罪の場合には、裁判確定前等に自白すれば、刑法一七〇条により任意的な刑の減免がある。冒頭に掲げた事件では、被告人の嘘はすぐにばれたようであるが、それにもかかわらず、彼は証拠偽造罪で起訴された。仮に偽証罪を証拠隠滅罪の特別法と見ると、証人は偽証を自白しても、なお、証拠隠滅罪で処罰されることになり、刑の減免の意味がなくなる。

二 同じような問題は、犯人に有利な虚偽供述を犯人隠避罪で処罰する近年の判例にも見られる。判例には、「犯人」の偽のアリバイを警察官に供述した場合(2)や、「身代り」で出頭したが「犯人」が釈放されなかった場合(3)に、犯人「隠避」罪を認めたものがあるが、これでは、真実供述義務を捜査段階にまで広げたに等しい(4)。犯人隠避罪を一般的な捜査妨害罪にしてしまうという学説の批判を想起すべきであろう(5)。ましてや、捜査機関に対する供述を証拠隠滅罪の客体とするわけにはいかないのである。「レ・ミゼラブル」のストーリーを台無しにしてしまう解釈は、やはり、無理だといわなければならない(6)。

(1) 平野龍一「刑法各論の諸問題18」法学セミナー二二八号(一九七四)四〇頁。

(2) 最決昭和四〇・二・二六刑集一九ー一ー五九。もっとも、被告人らには犯行現場を偽装工作した行為も認められるので、証拠偽造罪の成立は可能であったかもしれない。

(3) 最決平成一・五・一刑集四三ー五ー四〇五。

(4) 平野・前掲四〇頁。

(5) 前掲・最決平成一・五・一に対する日高義博「逮捕勾留中の犯人の身代り自首と犯人隠避罪」法学教室一〇八号(一九八九)八八頁、井田 良「逮捕勾留中の犯人の身代りを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」『平成元年度重要判例解説』(一九九〇)一六二頁、振津隆行「逮捕勾留中の犯人の身代わりを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」法学教室一一三号別冊判例セレクト'89(一九九〇)三九頁、真鍋 毅「身代り犯人と犯人隠避罪の成否」平野ほか編『刑法判例百選II各論(第三版)』(一九九二)二二八頁の反応、さらに松宮「すでに本犯の嫌疑で逮捕勾留されている者に対する犯人隠避罪の成否」南山法学一二巻二=三号(一九八八)七五頁を参照されたい。

(6) 憲法は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定する(憲法七六条一項)。つまり、司法作用は裁判所に属する権限なのである。ところが、わが刑事訴訟法は、「公訴は、検察官がこれを行う」と定めている(刑事訴訟法二四七条)。したがって、犯人隠避罪や証拠隠滅罪のような司法作用に対する罪が犯された場合でも、裁判所に訴えを起こすのは、検察官である。しかし、検察官は他方で、捜査および訴追の機関として、通常の刑事裁判の一方当事者でもある。この、一方当事者が司法作用に対する罪の裁判を開始できるという制度の問題性が端的にあらわれたのが、一九五一年に山口県八海村で発生した「八海事件」であった。この事件では、有罪判決が最高裁によっていったん破棄された後、検察官は捜査をやり直して、被告人のアリバイを供述した五人の証人たちに、それを否定する供述をさせた。そして、嘘に耐えきれずに法定で再度アリバイを認める供述をした証人を、偽証罪で逮捕したのである。そのため、その証人は再び、供述をひるがえすことになった。結局、「八海事件」の裁判は、このような「捜査のやり直し」からさらに九年かかって、一九六八(昭和四三)年一〇月二五日の最高裁無罪判決(刑集二二ー一一ー九六一)によって、ようやく決着がついたのである。

このような事例を見ると、偽証罪についても公訴権は、刑事裁判の一方当事者である検察官に委ねるべきではなく、裁判所あるいはその委任を受けた特別の告発機関に委ねるべきではないかとさえ思われるのである。ましてや、現状のままで、法廷で「偽証」した場合ばかりでなく、警察や検察などの捜査機関に「嘘」をついただけでも、証拠隠滅罪や犯人隠避罪で処罰しようとすれば、刑事訴訟のバランスをますます歪める結果になるのは想像に難くない。逮捕や起訴の際に「嘘」と判断するのは誰なのかを考えてみれば、これはすぐにわかるであろう。

捜査機関に対する参考人の虚偽供述と証拠隠滅罪(松宮)

3 notes

·

View notes

Text

新人審神者の体験記

気になっていた刀剣乱舞、8周年記念を機に始めましたが45日も経過していました。

画面に集中したりゲーム的に難しいことがないため、DQXの職人作業をやりながら・実況動画を見ながら・お昼を食べながら…ぽちぽち…経験値2倍の期間、戦力拡充イベントなどを経て結構やりこんでしまっているのかな…w

もともと東方project出身だったこともあり、キャラの設定や背景はインゲームではあまり出ないで能動的に調べたり好きになれる要素を探して二次創作的に勝手に盛り上がるのは得意ですし、結構好きです。

そして近侍曲がとにかく良い。

ゲーム内では楽器アイテムが全然手に入らないので近々サントラを手に入れようかなと思ってしまうほど…

大神よりもより世界観的という感じのイメージが湧きます。

博多藤四郎の曲とかは、特徴的な楽器隊やメロディラインによって比較的ゲーム音楽っぽさがあったり燭��切さんの曲も、現代のホストがそのまま刀剣になったみたいな感じでジャジーで踊りたくなるような曲だったり、そういった違いはありますが、ほかはよく口ずさめるような曲ではないけど、ずっと心地がいいというか。”ゲーム音楽”ほど特徴的ではなく、和楽器メロディ特有の自然と耳に落ち着く感じが素敵だと思いました。

そして出陣エリアも7-4まで踏破でき、イベント刀剣以外はあらかた揃ってきたと思うので、お気に入りの刀剣のコメントをしてみようかなと。

書こうと思ったらいくらでも書いてしまいそうなので、今回は特に思い入れの強いトップ5あたりを対象に。

自分自身がそのキャラとどういう絡みをするかなというイメージをしがちで、割と夢寄りなのかな という自覚があるので 一応そのあたりご注意くださいませ…

↓

●加州清光(🌸極 済)

自分の呼び方:清光(きよみつ)

汲田さんの画風が好き…切れ長目の猫顔・キツネ顔大好きなので他のビジュアル担当されている刀剣も全体的に好み。

綺麗にしたい、かわいくありたいモチベーションがコンプレックスから来てることが綺麗で応援したくなった。

一番最初に極修行をさせた刀剣だけど、↑のコンプレックス部分と向き合いきれてない状態で”極め”てしまったので、もう少し 頭の中の憑き物がとれてない清光を理解しておきたかった欲あり。

極後のつつきボイスで汗について言及してくるのえっちなのでだめです。それはまだ許可してません。

●大和守安定

自分の呼び方:安定(やすさだ)

汲田さん刀剣その2。

戦闘時のボイス(おらおらおら)を初めて聞いたとき衝撃を受け、「この子は嫌った相手はちくちく言葉で攻撃してくるタイプでは…?」「隠れて動物とかいじめてるのでは?」「私は焼きそばパン買ってくればいいですか?」などと謂れのない勝手な妄想でびくびくしてました。

ですが、命の取り合いが発生する危険な世界なので、「気持ちを切り替えて、敵と味方を明確に区別して接している」ことを理解してからは、「私は味方だよね!?」と脳内では仲良くしてます。

なんだかんだで、内番服も含めて近侍にしてしっくりくるのが安定です。一番長く近侍でいてもらっています。ほうきめっちゃ似合う。

極にすると髪はほどかれ、服も沖田総司の死装束のようになるみたいなので、戦いに関して命を賭す心境が強くなるのかなと思い、どんな心境でその姿になろうとするのか気になりはしますが、いまのところは私の近くで他の刀剣を見守る立場でいてほしいです。

●五虎退(🌸極 済)

自分の呼び方:五虎ちゃん

数少ない「こういうキャラがいるってことだけは把握していた」のが五虎ちゃん。

絵がすさまじく繊細で綺麗なのでずっと覚えてました。

ちっちゃい虎もキャラの一部で、極修行に出すともののけ姫みたいに虎も成長して、しかも懐いてるのがまたすごくいいですね。本質的な臆病なところはそのままだけど、「一緒に育った虎を倒せるくらいに」という気持ちの持ち方が、なんというかMother3のクラウスやリュカとドラゴの関係みたいで、ほほえましくも頼もしくてとても良いです。

そしてこれは完全に趣味なんですけど、髪や体が真っ白なので 正直 傷や血がめちゃくちゃ似合うと思ってしまいます。

でも勇ましいキャラではないので、戦闘で出す血より、慌てて転んで顔面から倒れて鼻血が出るみたいな、そんなイメージが強いです。

『可愛そうにね、元気くん』でもないですが、少し危険な感情を抱いてしまいそうになる。んー、いや抱いているな。と。

●鯰尾藤四郎(🌸極 済)

自分の呼び方:ズオくん

さわやかイケメン!

高校2年生って感じですよね。サッカー上手そう。写真写りよさそう。

連結の統率+2が強く乱舞レベルは連結に吸われがち…

記憶がないのに元気で明るく、今を楽しんでる感じがとても気楽でいいです。骨喰(こっちはバミくんと呼んでます)と180°違っておきまがら、凸凹のようにお互いいいコンビになってそうな感じがいいですね。

(ちなみにズオくんを先に育ててしまったんですが、バミくんの愛着もわいてきたのでズオくんと離れさせないように育成し始めてます。)

本丸でつついたときも、「やりかえしちゃいますよ」的な感じなので、気軽にスキンシップを楽しんでこっちが勝手にドキドキしてしまいますよね。

でも、こういう子ほど表にはマイナスな感情を出さないように努力してたりすることもあるので、そんなときに私は無神経な扱いを反省してしまうんだろうな…

それも察して「気にしないで!」と声をかけてくれそうなところにつけこんでしまいそう。

そんな二律背反が。

ちなみに修行前のポニテの方が女子み少なくて好き。

●亀甲貞宗

自分の呼び方:亀甲さん

最初は「ドMキャラを自称しつつ、それにノってきた人のハシゴを外してのらりくらりとかわしていく」みたいなのかと思っていましたが、本当にドMキャラだとはね…

そんな衝撃がありましたが、個人的にかなり大好きです。

真剣解放をしたときのスチルが中二病に刺さるかっこよさ!そしてそのときに首元を見ると、強さの秘訣の縄が見えるという…

個人的にはその縄は見なかったことにして、単純にかっこよくて強いメガネお兄さんとしてみてます。

色合いもかっこいいし、亀甲紋様って少しサイバーな印象もあってミステリアスですよね。ピンクが似合う。

そして内面的な話だと、遠征から帰ってきたとき「なるべく急いで帰ってきたよ!」と息を切らしながら言ってくるので、(無理やり走ることで自分に負荷をかけているという意味がありそうだけど)その素朴なふるまいがすごくかっこ良いと思いました。

本丸から見下ろしていると、あのいで立ちながら小走りで帰ってくる亀甲さんのイメージがとても愛おしい。

豆まきのボイスも、(本当は豆をぶつけられるというマゾ的な感覚を表しているんだろうけど)「僕は鬼でも大丈夫だよ」と、本来 人が嫌がるような役を進んでやろうとする姿勢がすごく素敵で、リアルにいたらすごく懐いてしまいそうなキャラだなあと。

セオリー通りではないのですが、亀甲さんがこのトップの中に食い込むのはそんなところが好きな所以です。

----

っと、こんな感じでしょうか。

私も記事を書いてる途中でクラッシュしたんですが、自動保存の下書きが残ってて助かりました…

まだゲームプレイのみで花丸も見れていないので、まだまだ知見も思い入れも浅い若輩者ですが、少しずつこの世界に浸かれている心地よさというものに触れている気がします。

ではではまた。

6 notes

·

View notes