#tombe dipinte

Text

AUTORE: architetto Senmut

NOME DELL'OPERA: Tempio di Hatshepsut

DATA: XV secolo a.C.

TECNICA: è stato realizzato scavando la viva roccia nei pressi della Valle dei Re, creando un sistema di tre terrazze collegate da lunghe rampe e delimitate da colonnati. All'interno le superfici sono completamente dipinte e la presenza di cieli stellati sulle volte è un'allusione al sonno eterno della morte, una decorazione tipica delle tombe a ipogeo.

COLLOCAZIONE: Valle dei Re, Egitto

FUNZIONE ORIGINALE: tempio funerario della regina Hatshepsut

COLLOCAZIONE ATTUALE: Valle dei Re, Egitto

0 notes

Text

Le religioni del mondo

Le religioni del mondo

La preistoria delle religioni

Il culto dei morti

Tombe preistoriche

Le pratiche funerarie, fin dalla preistoria, hanno rivelato <>.

Le pratiche funerarie i propongono come un prolungamento dell'esistenza alimentato da un continuo riferimento allo spazio del mito.

Per le popolazioni di agricoltori, la morte sembra rientrare nei cicli naturali della vita, e la sua presenza è interpretata in senso costantemente ripetitivo.

Nel 1907 a Le Monstier (Dordogna, Francia) fu coperto; una tomba contenente i resti dello scheletro di un giovane disposto sul lato destro, il capo era collocato su un cuscino costituito da schegge di selce. Vicino al braccio disteso erano posti un'amigdala e un raschiatoio di selce.

Casi del genere evidenziano l'attenzione dell'uomo del Paleolitico per il corpo del defunto, a cui venivano riservate cure in grado di porre chiaramente in risalto la differenza tra l'Homo sapiens e i suoi predecessori.

Fosse con tracce di cera, con resti di animali, armi, orientamenti, addirittura pollini ricorrono in numerose sepolture del Paleolitico superiore. Vicino al braccio disteso erano posti un'amigdala e un raschiatoio di selce.

Casi del genere evidenziano l'attenzione dell'uomo del Paleolitico per il corpo del defunto, a cui venivano riservate, cure in grado di porre, chiaramente in risalto la differenza tra l'Homo sapiens e i suoi predecessori.

Nelle Grottes des Enfans a Grimaldi, tra le braccia dello scheletro di un giovane è stato rinvenuto quello di un giovane è stato rinvenuto quello di un'anziana: intorno alla testa del maschio vi erano quattro ordini di conchiglie forate, mentre le ossa erano dipinte di perossido di ferro. Sulle braccia della donna vi erano dei bracciali. Nella lontana Grotte du Cavillon sonostat rinvenute circa ottomila conchiglie, di cui il dieci per cento forato e duecento di queste disposte intorno alla testa di un uomo. Lo scheletro era coperto con ocra e accanto alle ossa frontali del cranio vi erano una ventina di denti di cervo forati.

Circa 44.000 anni fa, nella grotta di Tesik Tas in Uzbekistan, un bambino neandertaliano di otto-nove anni fu sepolto all'interno di una fossa e circondato con corno di stambecco. La tomba di Brno (Repubblica Ceca) in cui fu tumulato, circa 25.000 anni fa, un uomo con un ricco corredo di oggetti che tra l'altro conteneva circa seicento conchiglie di Dentalium e piccole rondelle di avorio utilizzate come parte dell'abbigliamento. L'oggetto più affascinante è una figura maschile intagliata in avorio e costituita da tre parti fra loro indipendenti in pratica una specie di <> il cui significato è indecifrabile.

La splendida testina femminile scolpita in avorio e rinvenuta a Dolmi Vestonica (Repubblica Ceca) attraverso la quale apparve evidente che nel Paleolitico il religioso e il magico in certi casi furono due aspetti difficilmente distinguibili dall'arte e dall'estetica. Nell'arte paleolitica vi è la comparsa, <<nel punto d'incontro del gesto e della parola, della creazione figurativa che esterna manualmente i simboli del linguaggio e fornisce la possibilità di trasmettere al futuro le prove dirette di preoccupazioni extramateriali.

#Annalisa Lanci#anima#spirito#mente umana#buio e luce#buio e luce tra cielo e terra#tra cielo e terra#storia#cultura#preistoria

1 note

·

View note

Text

Vicenza, presentata a Torino la mostra sugli Scribi

Vicenza, presentata a Torino la mostra sugli Scribi.

L’esposizione "I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone", che sarà allestita in Basilica Palladiana dal 22 dicembre 2022 al 7 maggio 2023, è l’ultima rassegna di rilievo internazionale del ciclo "Grandi Mostre in Basilica", ideato dal Comune di Vicenza con il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza per valorizzare le eccellenze culturali della città.

Curata dal Museo Egizio, in particolare da Corinna Rossi, Cédric Gobeil e Paolo Marini, sotto il coordinamento del direttore del Museo Egizio, Christian Greco, la mostra racconta la vita quotidiana nell’antico Egitto, con un focus particolare su Tebe e Deir el-Medina, il villaggio, fondato intorno al 1500 a.C., dove scribi, disegnatori e artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni nelle Valli dei Re e delle Regine.

L'esposizione è stata presentata il 21 novembre a Torino, al Museo Egizio, dal sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, dell'assessore alla cultura, Simona Siotto, del direttore del Museo Egizio, Christian Greco, dal CEO di Marsilio Arte Luca De Michelis, dall' Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo Michele Coppola e dai curatori della mostra Corinna Rossi, Cédric Gobeil, Paolo Marini. Era presente anche Paola Marini, presidente della Fondazione Giuseppe Roi.

"Con la mostra “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone” - ha detto Francesco Rucco, sindaco di Vicenza - si completa il ciclo delle tre grandi rassegne di rilievo internazionale volute dall’amministrazione comunale di Vicenza e organizzate con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali del territorio, coniugando originalità e attrattività nelle proposte espositive. Dopo la grande mostra “La Fabbrica del Rinascimento”, grazie ad una fattiva collaborazione con il direttore del Museo Egizio Christian Greco, questa esposizione accoglierà capolavori che giungeranno da Torino, accompagnati da una serie di eccezionali prestiti provenienti dal Museo del Louvre di Parigi. Questo terzo importante evento è reso possibile grazie alla consolidata collaborazione tra Musei civici, Teatro Comunale e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, il gruppo di lavoro tutto vicentino che ha dato vita all’operazione culturale delle tre grandi Mostre in Basilica".

"Le collezioni di reperti e papiri del Museo Egizio - è intervenuto il direttore Christian Greco - sono patrimonio comune, per questo siamo sempre particolarmente lieti che possano essere visibili a Vicenza. Curare e allestire la mostra “I creatori dell'Egitto eterno” ha comportato al nostro interno un'opera corale di studio. Si è trattato di un lavoro di ricerca sul villaggio di Deir el-Medina che ha coinvolto lo studio degli archivi, la contestualizzazione archeologica, la materialità degli oggetti. Il tutto per permettere al visitatore di intraprendere un viaggio nella Tebe del Nuovo Regno, di conoscere coloro che lavorarono nelle necropoli reali e comprendere quali fossero gli elementi iconografici e testuali che rendevano la tomba una “casa per l'eternità”, una dimensione nuova dove il sovrano poteva intraprendere il suo viaggio e iniziare la wehem meswt, la sua rinascita".

L’esposizione riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Molti i tesori nascosti provenienti in gran parte dalle collezioni del Museo Egizio, che verranno svelati in occasione dell’esposizione. Tra questi il sarcofago antropoide di Khonsuirdis e il celebre corredo della regina Nefertari proveniente da una delle più belle tombe della Valle delle Regine, che torna in Italia, a Vicenza, dopo diversi anni di tour all’estero, in prestito a musei ed enti internazionali. Ci sono poi oggetti inediti, che fanno parte della Collezione del Museo Egizio, che verranno esposti per la prima volta a Vicenza. Il Museo Egizio, infatti, custodisce circa 40 mila reperti, di cui attualmente 12 mila fanno parte della collezione permanente. Reperti e papiri, custoditi nei depositi del Museo, sono oggetto di continue ricerche scientifiche che coinvolgono atenei, archeologi e restauratori di fama internazionale per poi diventare protagonisti di progetti espositivi temporanei, non solo all’interno dell’Egizio.

La mostra si arricchisce di una serie di installazioni multimediali, esperienze immersive e riproduzioni in 3d come quella che narra la storia della sepoltura dello scriba Butehamon o quella che proietta gli acquerelli dell’archeologo e architetto francese Jean-Claude Golvin, realizzati negli ultimi 40 anni, che ricongiungono gli oggetti al loro contesto originario.

L’intento dei curatori è evidenziare il particolare ruolo di Deir el-Medina nell'ambito del periodo chiamato Nuovo Regno. Annidato sulla montagna che ospitava le sepolture reali, protetto dalla dea-serpente Meretseger, il villaggio ospitava un concentrato di abilità tecniche in grado di materializzare culto e simboli religiosi e funerari negli spazi e nelle immagini che avrebbero accompagnato i faraoni nella loro vita eterna. Deir el-Medina è stata in questo senso una fucina della grandiosità e ieraticità del faraone, ma anche della percezione comune dell’antico Egitto, dall’antichità fino ad oggi. La peculiarità del luogo e del suo significato storico ha permesso ai curatori di instaurare - su un piano ideale - un dialogo con la città di Vicenza. Così come Vicenza nel Cinquecento ha rappresentato un’eccezionale fucina di invenzioni, processi creativi, competenze e sensibilità artistiche - come documentava la precedente mostra "La fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza. Palladio, Veronese, Bassano, Vittoria" (in Basilica palladiana dall’11 dicembre 2021 all’8 maggio 2022), analogamente Deir el-Medina nel Nuovo Regno ha rappresentato un laboratorio di abilità, ingegno e sperimentazione che ha plasmato l’immaginario eterno dell’Egitto.

Il percorso espositivo nel salone sotto la copertura a carena di nave rovesciata della Basilica sarà diviso in due ampie sezioni. La prima illustra la vita terrena e la creazione dei capolavori millenari arrivati a Vicenza, la seconda è dedicata alla vita dopo la morte.

Quattro i temi portanti. Si inizia con il focus Deir el-Medina e l’occidente di Tebe. Tebe è il nome con il quale i Greci chiamavano l’antica città egizia oggi nota come Luxor, la più importante città d’Egitto all’inizio del Nuovo Regno che si estendeva sulla riva orientale del Nilo (la sponda dei vivi, da cui sorgeva il sole ogni mattina), dotata di straordinari monumenti e templi. Sulla sponda occidentale del Nilo (quella dei morti, dietro cui il sole tramontava) Deir el-Medina ha ospitato gli artigiani dei faraoni con le loro famiglie per circa 500 anni, dall’inizio della XVIII Dinastia alla fine della XX Dinastia. Fondatori del villaggio venivano considerati il faraone Amenhotep I, la regina sua madre Ahmose Nefertari e il faraone Tuthmosi I, all’epoca del quale risalgono i primi resti archeologici attestati. Le statue di Ramesse II, della dea Meretseger, della dea Sekhmet, il naos di Seti I, i frammenti e gli altri oggetti esposti narrano la fondazione e la particolare dimensione religiosa di questi due siti.

La creazione del microcosmo racconta il momento della morte, quando, secondo gli Egizi, le diverse componenti della persona si separano: ecco quindi che il rituale funerario e la tomba forniscono lo spazio e gli strumenti per garantire il loro ricongiungimento e l’inizio della vita eterna. La rassegna presta particolare attenzione al processo di costruzione delle sontuose tombe reali, riportando strumenti, attrezzi e papiri con piante di edifici e studi di disegno: la loro struttura e decorazione rifletteva l’importanza del culto solare, nonché l’assimilazione del faraone al Sole in procinto di tramontare.

Il capitolo Lo splendore della vita offre un vivido spaccato della quotidianità della laboriosa comunità di Deir el-Medina, raccontandone le attività e le credenze religiose, tra scene dipinte sulle pareti di ricche tombe, stele e ostraka (frammenti di vasi o schegge di pietra) decorati, oggetti di lusso e rarissimi strumenti musicali, in prestito sia dal Museo Egizio che dal Louvre.

Infine, la sezione incentrata su La vita dopo la morte: la morte fisica e il complesso rituale che seguiva era finalizzato a garantire la wehem meswt, la “nuova nascita” nell’aldilà. Accanto agli oggetti del ricco corredo funebre della regina Nefertari e al sarcofago antropoide di Khonsuirdis, sono esposti affascinanti manufatti in faience turchese, come la coppa del Louvre o gli ushabti del faraone Seti I - statuette di piccoli servitori che avrebbero dovuto alleviare le sue fatiche nell’aldilà - o la straordinaria mummia con sarcofago di Tariri.

La mostra è ideata e promossa dal Comune di Vicenza e dal Museo Egizio, con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. La promozione e l’organizzazione sono curate da Marsilio Arte, che ne pubblica il catalogo.

I creatori dell’Egitto eterno

Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone

Basilica Palladiana, Vicenza

22 dicembre 2022 - 7 maggio 2023

www.mostreinbasilica.it

Prenotazioni e biglietteria

Call center (le prenotazioni sono obbligatorie per gruppi)

+39 0444 326418; [email protected]

da lunedì a venerdì, 10-13 / 15-18

Dove acquistare i biglietti

Ufficio IAT

Piazza Matteotti, 12

T. +39 0444 320854; [email protected]

tutti i giorni 9-17.30

Biglietteria Basilica Palladiana (attiva dal 22 dicembre)

Piazza dei Signori

T. +39 0444 326418; [email protected]

tutti i giorni 10-18, chiuso lunedì

Biglietti in vendita anche su www.mostreinbasilica.it

Informazioni

[email protected]; www.mostreinbasilica.it

Orari di apertura della mostra

10-18 (la biglietteria chiude 30 minuti prima), chiuso il lunedì

Tariffe (audioguida inclusa)

Intero € 13,00

Ridotto € 11,00 over 65; studenti universitari con tesserino

Ridotto under 18 € 5,00 da 11 a 17 anni

Gratuito bambini da 0 a 10 anni; giornalisti con tesserino e-o accreditati; accompagnatori di persone con disabilità; 1 accompagnatore per gruppo

Speciale aperto € 16,00 consente di visitare la mostra senza prenotare data e fascia oraria precise; può essere anche regalato

Gruppi € 11,00 minimo 10 persone

Scuole € 5,00 a studente, con 2 accompagnatori gratuiti

Convenzione speciale con il Museo Egizio

I visitatori della mostra "I creatori dell'Egitto eterno" potranno accedere al Museo Egizio alla tariffa speciale di € 13,00. Per usufruire dell'agevolazione sarà necessario acquistare il biglietto dedicato sul sito ufficiale www.museoegizio.it selezionando la riduzione dedicata. Il giorno della visita sarà richiesto ai visitatori di esibire il biglietto della mostra.

Viceversa i visitatori del Museo Egizio potranno accedere alla mostra "I creatori dell'Egitto eterno" alla tariffa speciale di € 11,00. Per usufruire dell'agevolazione sarà richiesto sia ai visitatori che acquistano il biglietto on site che a coloro che lo acquistano on line di esibire il biglietto del Museo Egizio.

Le tariffe ridotte o gratuite sono applicabili solo presentando un documento, tessera o badge valido e non scaduto che ne attesti il diritto. Diritto di prevendita: € 1,50. Sono escluse dalla prevendita le scuole.

...

#notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda

Read the full article

0 notes

Text

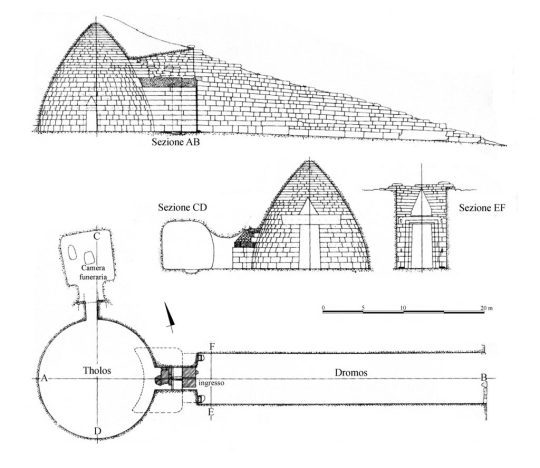

Tesoro di Atreo, Tombe a Tholos, Micene, II millennio a.C.

Si trovano esterne alle mura e sono tombe ipogee di enormi dimensioni che sono raggiungibili attraverso un lungo corridoio detto dromos e presentano una porta con struttura trilitica. Probabilmente venivano dipinte con colore blu per simulare la volta celeste ed erano riservate a intere famiglie.

0 notes

Photo

95 notes

·

View notes

Photo

Tombe a Tholos, Micene, II millennio a.C.

Si trovano esterne alle mura e sono tombe ipogee di enormi dimensioni che sono raggiungibili attraverso un lungo corridoio detto dromos e presentano una porta con struttura trilitica. Probabilmente venivano dipinte con colore blu per simulare la volta celeste ed erano riservate a intere famiglie.

1 note

·

View note

Photo

Buon pomeriggio 🙂 Noi amiamo tantissimo i Gatti che danno luce alle nostre giornate, oggi vi vogliamo presentare la nostra collezione di Collanine in Pietra con i Gatti che sono veramente particolari e uniche, vi consigliamo di cliccare il link sotto per vedere tutti i modelli che abbiamo Anche voi avete un micino da sbaciucchiare ? 😺Significato del Gatto:😸 Simbolo del legame che intercorre tra mondo umano e mondo spirituale, sensibile, intuitivo, magico. Nell’antico Egitto il Gatto era considerato la manifestazione terrena di Bastet, la dea della salute e divinità protettrice della fertilità, della maternità e delle gioie terrene (danza, musica e sessualità), rappresentata con il corpo di donna e la testa di Gatto. Infatti dalle immagini dipinte o scolpite nelle raffigurazioni di tombe e templi è possibile vedere come la dea Bastet era considerata. Nella sua mano sinistra, spesso veniva raffigurato un amuleto sacro a forma di occhio di Gatto, l’utchat, che aveva poteri magici. Questo amuleto veniva riprodotto nelle decorazioni delle case, dove proteggeva da furti, malattie e incidenti, nei templi e nei gioielli. Tenuto al collo proteggeva i viaggiatori e regalato agli sposi era auspicio di molti figli. Il Gatto era venerato come un essere sacro. Chi lo uccideva era punibile con la morte. Quando un Gatto passava a miglior vita veniva imbalsamato. Successivamente la sua tomba era posta in un necropoli destinata esclusivamente a questo animale. Il Gatto è un essere lunare, è l’umido, il femminile, la terra, il notturno, contrapposto al maschile, a tutto ciò che è solare. È ritenuto un animale empatico per le sue capacità sensitive tra le quali quella di captare le energie negative dell’ambiente e di catalizzarle su di sé, per questo motivo viene considerato terapeutico per l’uomo. Shop online: www.regnominerale.it #gatti #gatto #cat #cats #gattini https://www.instagram.com/p/CThVFWdMjRT/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

Oggi ho voglia di colore Quindi andiamo alla famosa chefchaouen.. la citta blu .. ma una tappa si deve fare anche a ouazzane .. la citta verde ... Chefchaouen è adorabile. Punto. La amano tutti! La perla blu del Marocco è una meta incantevole che farà entusiasmare appassionati di storia, trekking, cibo, shopping. Situata ai piedi delle aspre montagne del Rif è una cascata di case dalle pareti blu armonicamente inserite in un meraviglioso paesaggio naturale. Un paradiso per fotografi e instagrammers, che ad ogni angolo trovano lo scorcio ideale per uno scatto mozzafiato o lo sfondo perfetto per stories attira-followers. Nonostante la fama di Chefchaouen sia aumentata in maniera proporziale alle quantità di foto e video pubblicati su Instagram, la Perla Blu del Marocco rimane una città tutto sommato tranquilla, rilassata e pittoresca. Perdervi tra le famose viuzze della medina dominate fiancheggiate da case dipinte di blu è un’emozione che durante il vostro viaggio in Marocco non potete proprio negarvi. Le teorie sul perché le case di Chefchaouen sono blu sono tante e fantasiose. Alcuni sostengono che siano state dipinte di blu dagli ebrei in fuga dall’Inquisizione Spagnola nel XV secolo (o secondo altre teorie in fuga dalla Germania nazista). Secondo altri vengono dipinte di blu per tenere lontane le zanzare, o per rappresentare il mare, o per tenere fresche le case durante i mesi estivi. Nessuna di queste teorie sembra molto attendibile, ciò che è certo è che ormai quest’usanza nata chissà quando e chissà perché è destinata a durare. Anche Ouezzane .. la citta verde .. è meravigliosa e anche lei Si trova sulle montagne del rif La città Ouezzane è ben nota in Marocco e nel mondo islamico essendo una capitale spirituale, era il luogo per molti dei pilastri del sufismo. Era anche conosciuta come "Dar Dmana". Molti ebrei in Marocco considerano Ouezzane una città santa e fanno pellegrinaggi per venerare le tombe di diversi marabout (santi marocchini) #marrakech #marocco #marrakech #inmaroccoconlaura #viaggiatori #raccontidalmondo #vacanze #viaggi #jemaaelfna #oldmedina #chefchaouen #ouezzane https://www.instagram.com/p/CM67jJzHnVZ/?igshid=6bmfm3jroz8z

#marrakech#marocco#inmaroccoconlaura#viaggiatori#raccontidalmondo#vacanze#viaggi#jemaaelfna#oldmedina#chefchaouen#ouezzane

0 notes

Text

NUOVE TECNOLOGIE SFRUTTATE PER LA CONSERVAZIONE DEI DIPINTI FUNERARI ETRUSCHI

NUOVE TECNOLOGIE SFRUTTATE PER LA CONSERVAZIONE DEI DIPINTI FUNERARI ETRUSCHI

Le nuove tecnologie analitiche da tempo sono al servizio dell’archeologia e un recente studio ha permesso di ri-scoprire alcune scene di dipinti funerari presenti in una delle tombe monumentali etrusche dipinte della Necropoli monumentale di Poggio Renzo a Chiusi (SI), la Tomba della Scimmia.

dipinti funerari tomba della scimmia

Gli Etruschi hanno realizzato dettagliate rappresentazioni…

View On WordPress

#Alessandro François#Consiglio Nazionale delle Ricerche#Gloria Adinolfi#MHX#Multi-illumination Hyperspectral eXtraction#Pegaso S.r.l.#Tomba della Scimmia#Vincenzo Palleschi

0 notes

Photo

Cratere funerario

trovato nella Bottega del pittore di Hirschfeld, in ceramica greca Tardo geometrico, 760-735 a.C.

New York, Metropolitan Museum of Art

Tali vasi con funzione monumentale erano collocati in cima alle tombe che contrassegnavano, per indicare lo status del defunto e illustrare nelle scene dipinte i momenti principali della cerimonia funebre.

Rappresenta una processione funeraria con il corpo del defunto su un catafalco, posto su un carro trainato da cavalli, che si dirige verso il cimitero passando attraverso una folla di lamentatrici.

0 notes

Photo

⚜#Turchia - L'antica #Myra! ⚜Le #rovine di Myra presentano una serie di tombe scavate nella roccia, dall'aspetto magnifico e imponente, una piccola "Petra in terra Licia"! ⚜Le immagini provenengono dal sito Archeologico di #Myra, nell'antica #Licia, non distante dalle splendide località della costa turchese in #Turchia"! ⚜Ci sono stata un bel po' di tempo fa, dopo aver fatto tappa in molte fantastiche località della #Turchia! ⚜Conoscete queste zone? Ci siete stati? Vi sono piaciute? ⚜ Le facciate delle tombe scavate nella roccia conservano ancora colonne e frontoni, mentre nicchie e tempietti rendono l'atmosfera carica di suggestioni. ⚜E l'effetto doveva essere ancora più intenso secoli fa, quando le tombe erano dipinte di colori sgargianti: giallo, rosso, blu e arancione. ⚜Questo tipo di costruzioni erano erette in onore di famiglie appartenenti al ceto nobiliare e restano quindi testimonianza della fiorente ricchezza cittadina. ⚜ Alcuni sarcofagi presentano ancora iscrizioni in greco antico o in lingua licia e poi lei, la testa della #Medusa #LasciateviIspirare ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Follow me 👉@palamaradomenica #turkey #myra #costaturchese #turchiadiscovery #turchia #visitturkey #vacanze #travelblogger #travelbloggeritaliane #dametraveler #dametravel #tripaddicts #passionpassaport (presso Turkey) https://www.instagram.com/p/B75JQBrIF5C/?igshid=i941o8zshoq9

#turchia#myra#rovine#licia#medusa#lasciateviispirare#turkey#costaturchese#turchiadiscovery#visitturkey#vacanze#travelblogger#travelbloggeritaliane#dametraveler#dametravel#tripaddicts#passionpassaport

1 note

·

View note

Text

Vicenza, mostra sull'Egitto alla Basilica palladiana

Vicenza, mostra sull'Egitto alla Basilica palladiana.

La Città di Vicenza annuncia l’esposizione "I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone", che sarà allestita all’interno della Basilica palladiana dal 22 dicembre 2022 al 7 maggio 2023.

La mostra, curata dal Museo Egizio, da Cédric Gobeil, Paolo Marini, Corinna Rossi, sotto il coordinamento del direttore del Museo Egizio, Christian Greco, costituisce la terza e ultima tappa del ciclo di eventi di rilievo internazionale "Grandi Mostre in Basilica", ideato dalla Città di Vicenza per valorizzare le eccellenze culturali della città.

La mostra verrà presentata ufficialmente alla stampa lunedì 17 ottobre alle 12 a Vicenza, a Palazzo Trissino, alla presenza del direttore Christian Greco e dei curatori, che insieme all’amministrazione cittadina approfondiranno i temi del percorso espositivo. Capolavori della statuaria, ricche tombe e sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi e stele dipinte di straordinaria bellezza permetteranno di ricostruire la vita quotidiana dell’antico Egitto. Un viaggio ideale, dalla Basilica palladiana alla Tebe monumentale di 3300 anni fa, per raggiungere il piccolo villaggio di Deir el-Medina dove disegnatori, scribi, e artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni nelle vicine Valli dei Re e delle Regine. Accanto ai preziosi reperti una serie di spettacolari installazioni multimediali, esperienze immersive e riproduzioni in 3d consentiranno di ampliare i confini della cultura materiale.

In vista del grande evento espositivo sono aperte le prevendite dei biglietti che è possibile acquistare online tramite il sito ufficiale dell’esposizione tramite il call center (+39 0444 326418) oppure all’Ufficio IAT in piazza Matteotti, a Vicenza. La mostra è ideata e promossa dal Comune di Vicenza e dal Museo Egizio in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza; la promozione e l’organizzazione sono curate da Marsilio Arte, che ne pubblica il catalogo.

...

Read the full article

0 notes

Video

vimeo

Servizio di Giovanni Di Benedetto del 21/12/2018. TG Norba Luce sugli inferi: storia di un viaggio nell'ade narrato nell'affresco dell'Ipogeo del Cerbero di Canosa. La città di Canosa di Puglia, anticamente chiamata Canusium, è uno dei centri più importanti della Daunia antica. In essa sono presenti tombe ipogee, un unicum di straordinaria importanza per genere, dimensioni e tipologia e tra le più interessanti testimonianze funerarie arrivate ai giorni nostri e aventi la caratteristica di scene figurate dipinte o scolpite, ad espressione di una vocazione artigianale radicata nel territorio. Come noto la simbologia di queste scene rappresentava un mezzo comunicativo per definire lo status sociale del defunto e sono caratterizzate da una precisa iconografia e significato. Spesso per via di codici e simboli narrativi dipinti può risultare complesso, per il fruitore non edotto, discernerne il senso o focalizzare l'attenzione su elementi di importanza se ad essere utilizzata è solamente una comunicazione di tipo classico (come didascalie o narrazione verbale). In particolare l'Ipogeo del Cerbero, così definito per via del mitologico cane trifauce che lo contraddistingue, è caratterizzato da un fregio affrescato di rara bellezza presente su uno dei prospetti delle quattro camere sepolcrali e distrutto parzialmente per metà. Esso narra attraverso elementi allusivi, simbolici ed evocativi il trapasso del defunto dalla dimensione terrena a quella della morte. Data la ricchezza di informazioni in esso contenuto e la sua frammentarietà, la tecnologia “liquida” della Spatial Augmented Reality consente un approccio comunicativo più immediato e volto, a differenza di altre tecnologie, ad un'esperienza inclusiva della fruizione di gruppo. La superficie mancante dovuta all'assenza di metà fregio è stata colmata attraverso una struttura rimovibile, ricostruendone così la geometria e restituendo quell'unità materica necessaria affinchè le video proiezioni abbiano luogo su tutta l'area del fregio. Dimensione narrativa della superficie e tecnologia a suo supporto diventano un connubio ideale affinchè la prima sia rivelata da tutto il potenziale comunicativo della seconda. L'augmented heritage è così utilizzata per fare luce sul passato utilizzando modalità note dell'edutainment grazie alle tecnologie digitali e come mezzo di supporto alla comunicazione tradizionale. L'ipotesi di ricostruzione del fregio è partita dalle ricerche condotte da Marisa Corrente, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, di recente pubblicate; la creazione dello storytelling a Valeria Amoretti, funzionario antropologo del Parco Archeologico di Pompei, mentre i contenuti multimediali e storyboard affidati allo Studio Glowarp. La sperimentazione è stata resa possibile grazie all’assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia. info: https://ift.tt/2TXPmdR

0 notes

Text

I banchi gialli di Markale – forse il più celebre mercato di Sarajevo – sono già colmi di frutta e verdura quando l’orologio ha da poco superato le 6,30 e il sole si sta facendo spazio tra le colline che circondano la città. Leggere e vedere reportage sulle due stragi che tra il 1994 e il 1995 (con la città assediata durante la Guerra di Bosnia ed Erzegovina) provocarono oltre cento morti non mi aiuta certo ad osservare questo luogo con la dovuta tranquillità d’animo.

Sono qui per il derby, è vero. Ma, lo ammetto, sono qua ancor prima per Sarajevo. Per scacciare una volta per tutte quell’insita e involontaria sensazione di ansia che ogni volta avverto anche solo leggendo il nome di questo posto. Per anni – per troppi anni – la Capitale bosniaca è stata sinonimo di morte, distruzione e atroci crimini contro l’umanità per la mia generazione. La Bosnia noi ce la siamo sempre immaginata come un Paese avvolto dalla miseria, con le persone buttate per le strade o, a ragionar ancor più con la pancia, capaci soltanto di affollare le nostre metropolitane per chiedere elemosina.

Brutta bestia l’ignoranza mista agli stereotipi e alla paura. “Ma non è pericoloso?”, ha chiesto mia madre quando ha saputo la mia destinazione. Sì, pericoloso. Difficile spiegare che Sarajevo è una città che ogni giorno fa i conti con il proprio passato ma in egual modo ha saputo mettere le spalle dritte e rialzarsi in piedi. Esattamente come la gente di Markale, che all’epoca usava quel posto per ripararsi dai bombardamenti e nascondere le poche derrate alimentari presenti in città, e adesso fa invece sfoggio di grande laboriosità ed immensa voglia di vivere.

Sarà per questo che il tratto di strada percorso dalla congestionata frontiera di Slavonski Brod, in Croazia, e la Capitale ci mostra dal finestrino un Paese con problemi, chiari e inevitabili, ma bello, selvaggio e ricco di fascino. Malgrado tutto. Malgrado le costruzioni diroccate e le orribili e tossiche fabbriche di Zenica. Là, dove sei costretto ad alzare i finestrini anche con il caldo per non inalare pesantemente lo scarico delle fabbriche d’acciaio. Fu l’Imperatore d’Austria, Francesco Giuseppe, a volerne l’apertura sul finire del 1800. Una produzione che ha conosciuto l’impennata ai tempi della Jugoslavia mentre – di contro – produceva morte, rifiuti e degrado.

Quando superiamo il grande letto del fiume Sava un cartello ci accoglie: “Welcome to Republic of Serpska”, traslitterazione dell’insegna principale scritta in cirillico. Il melting pot etnico del Paese è noto persino a chi mastica poco la storia di questa zona d’Europa. Il passato recente parla chiaro e l’organizzazione attuale dello Stato prevede il rispetto delle diverse etnie che lo compongono, con particolare attenzione alle minoranze croate e serbe. Mentre il 48% degli abitanti è di fede islamica (i cosiddetti bosgnacchi).

Con la Jugoslavia di Tito, Sarajevo è stata a lungo designata come massimo esempio di convivenza tra i popoli ed esempio per l’integrazione tra genti storicamente poco inclini alla rispettiva sopportazione. Ciò, come detto, si è fragorosamente sfaldato negli anni ’90, dando vita al conflitto più cruento conosciuto dal Vecchio Continente dopo le due Guerre Mondiali.

Come sempre il calcio non può recitare un ruolo marginale in questi contesti. Basti pensare ai murales che ci accolgono non appena la nostra macchina entra nel territorio cittadino. Portano la firma di Horde Zla, il gruppo ultras al seguito dell’FK Sarajevo. Sono sparsi in tutta la città, assieme a quelli dei cugini dello Željezničar. Ma non si fondono mai, quasi a delimitare le zone di competenza.

Sarajevo è un rompicapo bello e buono. Il suo centro storico “bizantineggiante” e austro-ungarico mette quasi i brividi e fa ragionare profondamente, mentre si cammina tra la Moschea di Gazi Husrev-Bege e la Cattedrale del Sacro Cuore. Passando di colpo da un piccolo spezzone di strada in stile Budapest a quello agghindato in stile Istanbul. Ciò che invece resta uguale da un lato all’altro della città sono le chiazze rosse dipinte in terra: con queste il comune ha voluto simbolicamente marchiare “a sangue” ogni luogo in cui, durante l’assedio, caddero le bombe.

Il Ponte Latino – sul piccolo fiume Miljacka – infine ricuce fedelmente il tuo vivere quotidiano con le vecchie lezioni di storia alle superiori. A pochi metri da qua il 28 giugno 1914 venne ucciso Francesco Ferdinando, erede al trono d’Asburgo. Un episodio che segna simbolicamente l’inizio della Prima Guerra Mondiale. Altro tassello di un mosaico che marchia quest’area, altro passaggio fondamentale per la storia europea e, oserei dire, mondiale.

Eppure i bosniaci sembrano vivere tutto ciò con sornione disincanto. Gentili, cordiali ed accoglienti, hanno chiaramente bisogno di riscatto e di normalità. Sarà anche per questo che nel calcio sì, le tifoserie nazionali sono migliorate e hanno ingrandito le fila, ma difficilmente danno vita ad episodi critici o violenti. Prendiamo le due principali fazioni sarajevesi: di fondo non c’è un attrito etnico o politico e la cosa rende i rapporti testi solo a livello sportivo. Ovviamente, a queste latitudini, ciò rappresenta una discriminante non da poco.

L’esser arrivati solo due ore prima del fischio d’inizio ci costringe a una corsa sfrenata per sistemare i bagagli in ostello, preparare l’attrezzatura e dirigerci verso i luoghi dove si svolgono i cortei delle due tifoserie. Dico sin da dubito che non riusciremo a scattare quello dei Manijaci (gli ultras dello Železničar), dovendo così “ripiegare” sui supporter del Sarajevo.

La strada che ci porta dal luogo di ritrovo (Veliki Park) al vecchio stadio Koševo (anche conosciuto come Olimpico, dopo gli ammodernamenti relativi alle Olimpiadi Invernali del 1984) è quasi tutta in salita e si districa tra diversi cimiteri cristiani e musulmani. È quasi impressionante la quantità di questi luoghi disseminati dentro e attorno alla città. Una pesante postilla che sembra non voler far mai dimenticare la sofferenza cui Sarajevo è stata costretta, ma che spinge anche i suoi abitanti ad attraversarli con coscienzioso rispetto. Esattamente come succede al corteo, che in prossimità delle tombe cessa ogni tipo di rumore, camminando in silenzio.

Arrivati di fronte a una sorta di prefiltraggi, organizzati in maniera molto rustica, ci facciamo indicare l’ingresso per i fotografi. Ovviamente se il nostro inglese è alquanto deficitario così non è per gli interlocutori: come capita spesso nei Balcani, qua praticamente tutti spiccicano almeno due o tre frasi nella lingua di Sua Maestà, compresi polizia e steward (devo dirlo che in Italia spesso si fatica a comprendere il loro idioma materno?).

Ci inoltriamo all’interno dell’impianto e andando a prendere le pettorine, le mie narici si inebriano di un profumo quasi primordiale: è quello tipico degli spogliatoi. Delle lavanderie ancora in funzione nelle categorie dilettantistiche o presso le società di quartiere. È odore di calcio. È talmente bello e conciliante che verrebbe voglia di restare là ancora qualche minuto. Questo aroma restituisce l’idea di un qualcosa troppo spesso perso nel nostro Belpaese, oltre che la misura di un campionato ancora a portata di essere umano e non esclusivamente ad appannaggio di televisioni e tifosi clienti.

Saggiamo il tartan della pista d’atletica, mentre lo stadio va lentamente riempiendosi. Prima di ogni analisi voglio soffermarmi su un aspetto, quello numerico. È ovvio che per una città che conta circa 200.000 abitanti, due squadre che calcisticamente navigano sempre nei fondali, almeno a livello europeo, e un campionato davvero di scarso interesse sportivo, non si possono pretendere pienoni o cifre da capogiro in stile Derby di Belgrado (che è e resta una storia a parte, anche rispetto a tutto il circondario). Basta vedere le cifre registrate nel resto de campionato, con settori quasi sempre semivuoti in casa e in trasferta. Pertanto, i numeri non sono di certo alti (né da una parte, né dall’altra). Volendo fare una proiezione direi che in uno stadio dalla capienza di 37.500 spettatori, i presenti si aggirano attorno ai 20.000. Più o meno.

In classifica i Bordo-Bijeli (bordeaux-bianchi) di casa sono primi, mentre lo Željezničar occupa la terza posizione, dopo la brutta sconfitta casalinga con l’ultima della classe che ha prodotto qualche malumore di troppo, con tanto di invasione da parte di una decina di supporter Plavi (blu) e caccia ai giocatori. Nulla con cui fare scalpore da queste parti. I giornali la mattina seguente parlavano semplicemente di alcuni malumori calmati quasi subito senza bisogno dell’intervento della polizia. In Italia ci avrebbero aperto i telegiornali.

Dunque, sebbene il sold-out sia ben lontano, i presenti si fanno sentire e mostrano di avere un grande attaccamento a ciò che sportivamente rappresentano i due club. È una costante dei Balcani: la fame di calcio che pervade la gente. Non è un caso che dopo la dissoluzione della Jugoslavia, lentamente ogni singola Repubblica sia riuscita a migliorare le proprie prestazioni centrando o sfiorando di poco la qualificazione a Mondiali ed Europei.

Per dare la misura di questa “febbre” mi viene in mente l’atteggiamento di alcuni ragazzi dei Manijaci presenti in campo per fotografare la propria curva: chiacchierando vengono a sapere la mia provenienza romana, ricoprendomi di abbracci e pacche sulle spalle perché “Edin Dzeko è cresciuto nel nostro club! Per noi è un eroe nazionale!”. Ripenso al modo di seguire il calcio in cui ormai molti italiani sono caduti. Oppure al business e ai giocatori intenti a depilarsi in ogni dove. E sorrido sinceramente a questi ragazzi che nel pallone vedono ancora una genuinità di cui noi siamo purtroppo orfani.

Le squadre rientrano negli spogliatoi e nel settore della Horde Zla si sta preparando la coreografia per celebrare i dieci anni di uno dei sottogruppi: i Local Supporters. Le due fazioni cominciano a punzecchiarsi mentre trovo curioso quanto il tartan che circonda il manto verde sia davvero stracolmo di ogni personaggio: fotografi, inservienti, forze dell’ordine, semplici tifosi a cui è stato regalato un pass. Un sovraffollamento che ancora una volta lascia intendere la leggerezza d’animo con cui a queste latitudini si affronta il pallone. Sebbene questa leggerezza scompaia al fischio d’inizio, lasciando spazio alla frenesia e alla sofferenza di ogni singola persona per i propri colori.

In più di un’occasione i fotografi a bordo campo seguono i cori delle proprie curve. E al di là della recinzione, le tribune vedono semplicemente tutti in piedi.

Il tifo si mette in mostra prepotente, con i classici tratti distintivi balcanici: manate, voce baritonale e pirotecnica a non finire. Dal settore dei Maijaci di tanto in tanto parte un lancio di torce con la tribuna adiacente. A nessuno sembra preoccupare più di tanto: polizia e steward si limitano ad osservare. Del resto anche nelle tribune è presente la pirotecnica. Come fosse la cosa più normale di questo mondo.

Se devo esprimere un giudizio “marziale”: alla fine preferirò la prestazione dei padroni di casa, ma penso che questo sia dovuto anche al risultato (il Sarajevo vincerà per 2-1). La partita è infatti seguita con palpitazione e si nota palesemente come tutti ci tengano al primato cittadino. Gli ultras dello Željezničar vanno leggermente in apnea tra il finale di primo tempo e l’inizio del secondo, probabilmente per mandar giù il raddoppio degli avversari pervenuto allo scadere della prima frazione.

Che da queste parti abbiano un rapporto familiare con il fuoco e gli incendi non è certo un mistero. Pertanto inalare praticamente per 90′ il pesante odore di plastica e stoffa bruciata è la cosa più normale di questo mondo (seggiolini e sciarpe avversarie date alle fiamme spesso e con nonchalance). I Vigili del Fuoco adoperano di tanto in tanto i propri bocchettoni. Ma lo fanno con il sorriso sulla bocca.

Complessivamente è dunque una gara unica, che pur non raggiungendo i livelli di tifo/numeri di sfide più “storiche” come il Veciti Derby di Belgrado o di un Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato, trasmette davvero una sensazione di armonia con quel mondo del calcio e del tifo che tutti amiamo. Va visto almeno una volta nella vita e ne vanno analizzati tutti gli aspetti di contorno.

Prendete la composizione delle curve, ad esempio: la maggior parte sono ragazzetti tra i 20 e i 30 anni. Quello bosniaco – benché le date di fondazione dei due gruppi sarajevesi risalgano alla fine degli anni ’80 – è un movimento giovane e ancora in espansione. Eppure ha attecchito abbastanza bene se si pensa che in un Paese così piccolo esistono altre realtà importanti anche a Mostar, Zenica, Banja Luka e Siroki Brijeg. È chiaro poi che ognuna di queste realtà sia radicata nelle proprie diversità culturali e spesso ricerchi nella militanza l’esaltazione della propria comunità o del proprio ceppo etnico.

Arriva il triplice fischio e di seguito la festa del Sarajevo, contrapposta al malumore di cugini. La polizia forma un semicerchio sotto ambo le curve, onde evitare possibili invasioni. Nel settore Sjever (nord), quello dei padroni di casa, in tanti si arrampicano sulle reti e continuano ad accendere torce, accogliendo i giocatori che si portano là sotto per ringraziare del sostegno.

Uscendo dal campo avverto ancora quell’odore di calcio che mi ha accolto inizialmente e decido di stazionare qualche minuto sulle verdi tribune dello stadio e poi fare il giro dell’intero perimetro per fotografare i murales di Horde Zla. Dalla collina di Koševo si domina parte della città. Mentre scendendo ci portiamo lentamente verso il centro storico, per cercare qualche posto dove gustare in santa pace un bel piatto di cevapcici, ottima carne speziata tipica dei Balcani e accompagnata dal pane locale e dall’immancabile birra.

I miei compagni di viaggio mi saluteranno la mattina seguente, mentre a me resta ancora un giorno a Sarajevo per poi puntare la bussola ulteriormente a Est, direzione Mosca.

La mia domenica a Sarajevo è una continua voglia di scoprire la città e vedere ogni suo angolo, malgrado il poco tempo a disposizione. Un timido sole tenta a fatica di splendere, mentre il freddo novembrino si fa evidentemente attendere.

Oltre al centro storico e al Castello (dove è stata posta la prima pietra della città, che infatti deve il suo nome proprio al termine turco “Saray”, che significa per l’appunto “castello”) non posso mancare visita al tristemente famoso Viale dei Cecchini (Snajperska aleja), la lunga strada che collega l’aeroporto al centro storico, palcoscenico durante l’assedio di ripetute sparatorie da parte dei cecchini appostati sugli alti grattaceli che la circondano. La percorro con altri due fini: visitare la stazione ferroviaria e la Torre Avaz e raggiungere lo stadio dello Železničar, posto nel quartiere Grbavica.

Quest’ultimo confina esattamente con un’altra zona: Novo Sarajevo. Un quartiere costruito in perfetta edilizia socialista che durante l’Assedio fu tra i più colpiti della città e ancora oggi presenta diversi segni di quella ferita. Anche lo stadio dello Zelijo fu oggetto dei bombardamenti.

Grbavica pullula di murales dei Manijaci e non posso esimermi dal chiedere al vigilantes appostato all’entrata dello stadio se è possibile fare un giro al suo interno. Lui sorride divertito, quasi lusingato da tale richiesta, ed estraendo una chiave dalla propria tasca mi apre le porte del campo.

L’impianto è quantomeno particolare. Penso sia uno dei pochi al mondo ad avere la curva di casa completamente scoperta e a ferro di cavallo, mentre il settore ospiti può godere della copertura e di una posizione privilegiata per vedere la partita. Già questo me lo rende simpatico. Con la sua capienza di 13.000 spettatori è piccolo e raccolto. Anche qua respiro a pieni polmoni l’odore di spogliatoi, nei quali mi verrebbe voglia di far irruzione per vedere dove sono stese queste maglie e questi indumenti che emanano tale fragranza. Ma forse non troverei nulla, perché è semplicemente l’odore del calcio a farla da padrone.

Dopo aver fatto alcune foto mi porto verso l’uscita. Saluto il vigilantes ringraziandolo per la gentilezza e raggiungo la fermata del trolleybus per tornare in centro. Il buio sta per calare su Sarajevo, malgrado siano soltanto le cinque di pomeriggio. Le lunghe camminate iniziate dal mattino cominciano a farsi sentire e lo stomaco gorgoglia ricordandomi di non aver ancora pranzato. Ho in tasca ancora qualche Marco e non avrò bisogno di cambiare altri Euro per rimpinzarmi delle delizie offerte dalla cucina locale.

Lungo la Ferhadija (la strada che taglia in due il centro storico) gli ultimi mercanti cercano di convincere i turisti a comprare la propria merce. Ma oggi il passaggio di persone è alquanto flebile e qualcuno ne approfitta per chiudere prima i propri banchetti e tornare a casa.

Alcuni bambini continuano a girare freneticamente tra i tavoli dei locali chiedendo l’elemosina a ragazzi e signori intenti a sorseggiare caffè turco e çay (té). Andando in ostello passo per l’ultima volta di fronte al mercato di Markale. Adesso vuoto e spoglio da ogni cosa. Rimangono in piedi solo i banchetti. In piedi come Sarajevo e la sua gente, che due decenni dopo tenta di ricostruire il proprio presente e aprire gli occhi al futuro con dovizia e sacrificio. Lo stesso sacrificio che questa città ha ampiamente dato in termini di sangue e distruzione e che oggi posso accostare al bel ricordo che mi lascia andandomene.

Dopo tanto tempo provo dispiacere a lasciare alle spalle una città.

Simone Meloni

FK Sarajevo-FK Željezničar, Premijer Liga Bosnia: vola libero ciò che ti resta nel cuore I banchi gialli di Markale - forse il più celebre mercato di Sarajevo - sono già colmi di frutta e verdura quando l'orologio ha da poco superato le 6,30 e il sole si sta facendo spazio tra le colline che circondano la città.

0 notes

Photo

Monte d’Accoddi

Il monumento, unico nel bacino del Mediterraneo, faceva parte di un complesso di epoca prenuragica, sviluppatosi sul pianoro a partire dalla seconda metà del IV millennio a.C. e preceduto da tracce di frequentazione riferibili al neolitico medio.

In una prima fase si insediarono nella zona diversi villaggi di capanne quadrangolari, appartenenti alla cultura di Ozieri, ai quali si riferisce una necropoli con tombe ipogeiche a domus de janas e un probabile santuario con menhir, lastre di pietra per sacrifici e sfere di pietra.

Successivamente, genti sempre appartenenti alla cultura di Ozieri costruirono un'ampia piattaforma sopraelevata, a forma di tronco di piramide (27 m x 27 m, di circa 5,5 m di altezza), alla quale si accedeva mediante una rampa. Sulla piattaforma venne eretto un ampio vano rettangolare rivolto verso sud (12,50 m x 7,20), che è stato identificato con una struttura templare, conosciuta come "Tempio rosso", in quanto la maggior parte delle superfici sono intonacate e dipinte in color ocra; sono presenti anche tracce di giallo e di nero.

All'inizio del III millennio a.C. la struttura probabilmente fu abbandonata (sono state rinvenute anche tracce di incendi). Intorno al 2800 a.C. venne completamente ricoperta da un colossale riempimento, costituito da strati alternati di terra, pietre e di un battuto di marna calcarea locale polverizzata. Il riempimento è contenuto da un rivestimento esterno in grandi blocchi di calcare. In questo modo venne creata una seconda grande piattaforma troncopiramidale a gradoni (36 m x 29 m, di circa 10 m di altezza), accessibile per mezzo di una seconda rampa, lunga 41,80 m, costruita sopra quella più antica. Questo secondo santuario, conosciuto anche come "Tempio a gradoni" ricorda nel suo complesso le contemporanee ziqqurat mesopotamiche. È stato attribuito alla cultura di Abealzu-Filigosa

L'edificio conservò la sua funzione di centro religioso per diversi secoli e venne abbandonato con l'età del bronzo antico: intorno al 1800 a.C. era ormai in rovina e venne utilizzato saltuariamente per sepolture.

Durante la seconda guerra mondiale fu danneggiata la parte superiore dallo scavo di trincee per impiantare sull'altura delle batterie contraeree. Gli scavi archeologici furono condotti da Ercole Contu (1954-1958) e da Santo Tinè (1979-1990).

0 notes

Photo

Monastero di Santa Chiara Il convento e la Chiesa che i sovrani angioini scelsero per custodire le loro tombe, furono edificati a partire dal 1310 per volere di re Roberto d’ Angiò. Nel complesso si svolsero le adunanze del regno e le cerimonie più solenni, come quella per il miracolo del sangue di San Gennaro. La ridondante veste barocca che a metà del ‘700 ricoprì la chiesa ha celato le linee gotiche della costruzione originaria. Completamente distrutta nel 1943, è stata ricostruita tentando di recuperare le forme primitive. L’ interno è quello tipico di un tempio francescano. Nella zona obsidale sono collocati i pregevoli complessi scultorei delle tombe dei reali angioini; sull’ altare maggiore vi è un bellissimo crocifisso ligneo trecentesco, opera di un autore ignoto. Il campanile conserva il basamento originario con iscrizioni in lettere gotiche che ricordano la fondazione della chiesa. Sul retro si può ammirare il chiostro maiolicato, un giardino trecentesco progettato da Domenico Antonio Vaccaio, composto da arcate e da 72 pilastri ottagonali intervallati da sedili, il tutto rivestito dalle maioliche dipinte da Donato e Giuseppe Massa. Da visitare anche il museo dell’ opera, che conserva oggetti, elementi decorativi e sculture del complesso di Santa Chiara. Nella sala archeologica si trovano i resti di un edificio termale romano che si prolunga all’ esterno del museo. Seguono la sala della storia, dei marmi e dei reliquiari dove si trova anche l’ Ecce Homo di Giovanni da Nola, del 1519. (presso Monastero di Santa Chiara)

0 notes