#michele maturo

Text

109 notes

·

View notes

Text

Kazler2blog had an impressive start and has just kept going ahead, with increasingly steamy posts & reblogs. This lot from December, 2019. Thank you!

Tintern Avenue -- Top Treasures -- Tintern Alley

#kazler2blog#car portrait by Mike Colón#hailey clauson#meghan douglas and shana zadrick#beri smither#michele maturo

53 notes

·

View notes

Text

bear via instagram story

7 notes

·

View notes

Text

Michelle Maturo

10 notes

·

View notes

Text

youtube

Definizioni di bacio

Al corso di economia:

Il bacio è una cosa per cui la domanda è sempre superiore all'offerta.

Al corso di contabilità:

Il bacio è un credito, perché è sempre profittevole.

Al corso di algebra:

Il bacio è l'infinito, perché è due diviso da niente.

Al corso di geometria:

Il bacio è la distanza più corta tra due labbra.

Al corso di fisica:

Il bacio è la contrazione delle labbra provocato dall'espansione del cuore.

Al corso di chimica:

Il bacio è la reazione dell'interazione di due ormoni.

Al corso di infettivologia:

Il bacio e uno scambio di microbi che provoca una malattia: l'amore.

Al corso di anatomia:

Il bacio è la giustapposizione di due muscoli orbiculari in stato di contrazione. (Dr. Henry Gibbons)

Al corso di igiene

Il bacio è al tempo stesso infettivo e antisettico.

Al corso di odontoiatria:

Il bacio è l'unica cosa dolce che non fa cariare i denti.

Al corso di filosofia

Il bacio è la persecuzione per il bambino, l'estasi per il giovane e l'omaggio per un uomo (o donna) maturo.

Al corso d'italiano

Il bacio è un sostantivo applicato come congiunzione, è più comune che proprio, lo si coniuga al plurale e si applica a tutti.

Al corso di architettura

Il bacio è un oggetto che stabilisce un legame solido tra due oggetti dinamici.

Al corso di lingua:

Il bacio è la maniera migliore per conoscere una lingua straniera.

Al corso di informatica

Cos'è un bacio? Potrebbe essere una variabile non definita.

Al corso di poesia:

E che cos'è un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo, un segreto detto sulla bocca. (Edmond Rostand)

Happy birthday, Michel Petrucciani 🎶♥️

8 notes

·

View notes

Text

michele maturo is literally living a fanfic

5 notes

·

View notes

Text

"On September 25, 2019, Musto announced that he and his girlfriend Michele Maturo were expecting their first child in January 2020. On January 29, 2020, the couple announced the birth of their son born on January 26, 2020. On April 11, 2021, the couple announced their engagement via Maturo's Instagram page. On March 12, 2022, the couple had their second son." even his son alex was born sometime in april...

0 notes

Text

Il battesimo del Centurione Cornelio, (1605), chiesa del Gesù Nuovo, Napoli, Campania, Italy (foto di Maurizio Goretti)

Belisario Corenzio (forme varianti: Bellisario; Acaia, Grecia, 1558 – Napoli, 1646?)

biografia:

-seguace di:

Jacopo Robusti secondo alcuni Jacopo Comin detto Tintoretto, Giuseppe Cesari detto il Cavalier d'Arpino, tardomanieristi fiamminghi presenti a Napoli quali Cornelis Smet, Teodoro d'Errico, Rinaldo Fiammingo, Aert Mytens.

-maestro di:

Giovanni Battista Caracciolo detto Battistello, Andrea De Lione, Onofrio De Lione, Michele Ragolia

-è stato un pittore italiano, specializzato negli affreschi.

-anche se la notizia dell'apprendistato nella bottega del Tintoretto è solo una evidente forzatura del biografo, nondimeno il De Dominici coglieva esattamente, in quella, definizione di "facilità", "dissinvoltura" e "felicità di comporre le storie copiose" alcune delle caratteristiche essenziali dello stile del Corenzio

-Il De Dominici stesso non gli lesina lodi, notando come molte sue pitture "possono stare al confronto di chi che sia valentuomo" e ammirandone la capacità compositiva delle affollate scene, in cui faceva mirabilmente "giocar l'aria da figura a figura".

-Il Celano (1692) ne apprezzava soprattutto le opere giovanili, sottintendendo che, "avido d'immortalità" come era...

-E' stato il Longhi (1957) a individuare, accanto ai tradizionali richiami al "fluido macchiettismo" del Cavalier d'Arpino e all'insegnamento tintorettesco (c'è da notare che fino alla pubblicazione, nel 1962 [Ambrasi], della già citata testimonianza del quasi novantenne Corenzio, la formazione veneziana del pittore poteva considerarsi se non probabile almeno possibile), anche una forte componente toscana; la tendenza al minuto raccontare, in chiave ormai "controriformata", del Poccetti e di Giovanni Balducci (che a Napoli operò dal 1596 al 1631), è ben presente anch'essa nelle intenzioni dell'instancabile "narratore" Corenzio: anche se il suo racconto appare più "spiritoso" e frizzante, di un brio ancora tardomanieristico, piuttosto che nel segno dell'edulcorata semplicità dell'ideologia controriformata.

-Anche nei grandi cicli conservatici del Corenzio, gli affreschi nella volta del Monte di pietà e quelli di S. Martino, il fluido e brioso snodarsi del racconto, pieno di animazione, di effetti, di contrasti luminosi (si ritrovano negli affreschi del Corenzio forse le più intense scene notturne dipinte in quegli anni a Napoli), si accompagna ad un più pacato e tranquillo indagare (e sia pure confinato piuttosto nell'ambito del particolare) nelle pieghe di un realismo quotidiano e dimesso, quasi umile. Ed è forse in questo felice congiungersi del brio, del "fuoco" manieristico con la quotidianità più minuta, col "sermo humilis" della pittura riformata, molto del fascino del Corenzio..

-----------

Si trasferì in giovane età a Napoli. Nel 1609 i benedettini gli affidarono la decorazione delle volte della navata, del transetto e del coro della chiesa dei Santi Severino e Sossio, dove aveva dipinto anche alcune cappelle. Fra queste gli va verosimilmente ascritta - in accordo con Bernardo De Dominici e la letteratura periegetica napoletana - la decorazione della cappella Medici di Gragnano, con le Storie di san Benedetto, Mauro e Placido (ante 1593), tra fastosi motivi ornamentali a stucco. Lo schema della volta medicea - uno scompartimento mediano raccordato da quattro pannelli rettangolari ai lati - dovette senz'altro essere recepito nell'ambiente locale come maturo tassello del discorso brillantemente iniziato a Napoli vari decenni prima da Giorgio Vasari e portato avanti nella certosa di San Martino da un'intera nuova generazione di artefici provenienti dal grande crogiolo culturale della Roma di papa Sisto V.

Nel 1615 affrescò la volta lunettata dell'abside della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Nel 1629 affrescò la cupola di Montecassino (persi per il bombardamento del 1944). Del pari perduti sono gli affreschi di una galleria del palazzo Capuano di Portici, distrutti a seguito dell'abbattimento della stessa, al fine di fare luogo all'attuale via Libertà.

Operò per molti anni nella chiesa di Santa Maria la Nova (ne affrescò il soffitto). Creò quattro sue tele in Santa Maria del Popolo (Natale, Epifania e Presentazione, Riposo in Egitto). Nell'interno della chiesa di Santa Patrizia ci sono dipinti di questo pittore mentre alcuni affreschi sono ancora visibili nel Castel Capuano, dove il pittore operò nel 1608, come risulta da cedole di pagamento rinvenute presso l'archivio storico del Banco di Napoli.

Nel "Tempietto" della basilica di Santa Maria a Parete, in Liveri (NA) il Corenzio dipinse due affreschi, il più grande dei quali, posto nella parte destra, raffigurante scene sulla Danza della morte, sul Giudizio, l'Inferno ed il Paradiso (1603-1604). Altre pitture sono invece a Nola, presso la Chiesa dell'Annunziata.

Morì tragicamente nel 1646 cadendo da un ponteggio nella chiesa dei Santi Severino e Sossio, dove è sepolto, mentre ritoccava gli affreschi del transetto.

----------------

Greco di origine - era infatti nato in Acaia nel 1558 -, giunto a Napoli nel 1570 c. il Corenzio godette presso i contemporanei e gli antichi biografi di una pessima fama: la colorita biografia dedicatagli dal De Dominici (1744) non gli risparmia, infatti, nefandezze e violenze di sorta, fino al più subdolo e perfido assassinio.

Tanto accanimento nei suoi confronti trae forse origine dal gran numero - indubbiamente sconcertante delle pitture eseguite dal Corenzio.

"Son tante le opere sue scriveva il De Dominici - che non par credibile aver potuto un solo artefice tante condurne a fine, che quattro solleciti dipintori appena potrebbero tutti insieme condurle". Una tale operosità sta ad indicare che il Corenzio si era conquistato, nell'ambiente napoletano del tempo, una posizione d'indubbia egemonia; ed è del tutto probabile che tale egemonia il Corenzio difendesse talvolta con metodi spicci e poco ortodossi (come anche i documenti ci confermano), alimentando, così, la nascita della leggenda di esser stato pittore privo di qualsiasi scrupolo, quando si trattava di eliminare scomodi concorrenti. Tant'è vero che, sempre secondo il De Dominici, qualunque pittore volesse vivere tranquillo finiva per cedere volentieri al Corenzio anche le proprie commissioni "per timore... di quell'uomo maligno, da per tutto conosciuto terribile, e facinoroso".

Di certo, però, in tutta questa sequela di accuse vi è solo quanto si ricava da un memoriale-supplica inviato dai deputati della cappella di S. Gennaro nel duomo di Napoli al viceré, il 1° giugno 1630 (Faraglia, 1885, p. 461): per affrescare la cappella, deputati avevano, infatti, chiamato a Napoli G. Reni. Ma dopo che un suo servo era stato aggredito e ferito, il Reni, sdegnato e spaventato, aveva subito lasciato la città. L'aggressore, arrestato, aveva indicato come mandante il Corenzio che però fu prosciolto ben presto dall'accusa per insufficienza di prove.

I deputati si erano allora rivolti al Domenichino, e subito erano partite alla volta del pittore emiliano lettere minatorie per scoraggiarlo ad accettare l'incarico. Ma la minaccia, che i deputati dichiarano di credere "sia stradagemma di alcun pittore", questa volta non sortì ad effetto e lo Zampieri eseguì gli affreschi. Non è comunque lecito inficiare tutta l'attività del Corenzio con tali episodi. Certamente inventato dal biografo è il fosco episodio dell'avvelenamento del suo discepolo L. Rodriguez, della cui bravura il vecchio maestro sarebbe stato geloso. Come inesatto è il racconto della morte del Corenzio, salito ultraottantenne sui ponteggi, ad emendare degli errori notati da alcuni colleghi negli affreschi della chiesa di Ss. Severino e Sossio, e dal ponteggio precipitato.

Nel 1646, ad ottantotto anni, il pittore si era infatti ritirato in un paese del Frusinate, l'odierna Esperia, da dove testimonia in una delle tante liti tra i membri della Confraternita dei Ss. Pietro e Paolo dei Greci (di cui il Corenzio era stato autorevole membro e priore) e i patroni della stessa, per la nomina del parroco.

In quest'occasione il pittore dichiarava di aver "habitato continuamente in la città di Napoli per lo spazio di settantasei anni in circa" (Ambrasi, 1962, p. 386).

Secondo la testimonianza del pittore (ibid., p. 387), egli era arrivato a Napoli a circa 12 anni; ciò fa cadere la notizia del De Dominici (p. 70) di un quinquennale apprendistato del Corenzio presso il Tintoretto a Venezia. Con questa notizia il De Dominici inaugura una tradizione critica che avrà largo seguito negli studi sul Corenzio quella dell'affinità tra il maestro veneziano e il suo discepolo greco, divenuto "anch'egli pratico e risoluto nell'inventare; se bene non avesse quella parte erudita e nobile, che si vede nel Tintoretto, e massimamente nell'aria delle teste". Ma lo imitava comunque "nella facilità, dissinvoltura e felicità di comporre le storie copiose".

Anche se la notizia dell'apprendistato nella bottega del Tintoretto è solo una evidente forzatura del biografo, nondimeno il De Dominici coglieva esattamente, in quella, definizione di "facilità", "dissinvoltura" e "felicità di comporre le storie copiose" alcune delle caratteristiche essenziali dello stile del Corenzio.

Il paragone con un altro "copioso" e "felice" (ma più tardo) pittore napoletano viene subito alla mente; ed è proprio condotta sul registro del confronto con L. Giordano la più aspra stroncatura della pittura del Corenzio che sia stata fatta (De Rinaldis, 1921). Secondo il De Rinaldis quella pittura non sarebbe altro che "sbavatura tintorettesca raggiustata e ammanierata sul romanismo vignettistico e stampato dal cavalier D'Arpino". "Ricco d'improntitudine", "invadente e lesto", il Corenzio farà "dilagare i suoi colori lividi e terrosi su tutte le mura chiesastiche napoletane".

La posizione del De Rinaldis è comunque una voce abbastanza isolata nella storia critica del Corenzio. Anche i suoi più accaniti detrattori non mancarono di distinguere l'uomo dal pittore, tributandogli sempre, pur tra qualche riserva, i riconoscimenti che gli erano dovuti. C. D'Engenio Caracciolo (1623), suo contemporaneo, lo definì "illustre pittore napoletano, che di presente vive con molta sua lode". Il Celano (1692) ne apprezzava soprattutto le opere giovanili, sottintendendo che, "avido d'immortalità" come era allora, vi poneva il massimo impegno.

Il De Dominici stesso non gli lesina lodi, notando come molte sue pitture "possono stare al confronto di chi che sia valentuomo" e ammirandone la capacità compositiva delle affollate scene, in cui faceva mirabilmente "giocar l'aria da figura a figura". Anche se talvolta ne critica la mancanza di nobiltà e di decoro e la incapacità di dipingere le glorie paradisiache, nelle quali il Corenzio finiva col porre delle "nuvole così dense, che paiono quei santi essere ne le tenebre del Limbo, e non già in Paradiso, ove tutto è splendore; e questa tinta egli tenne infelicemente quasi dovunque ebbe a dipingere i santi in gloria: laonde lodansi sempre più le sue storie, ove non ha parte la gloria". Sempre a detta del De Dominici (p. 104), infine, era questa mancanza di nobile decoro nella pittura del Corenzio che aveva dettato a Massimo Stanzione la definizione di "pittore copioso ma non scelto".

In epoca moderna gli studi hanno tentato di chiarire un po' meglio (e sia pure solo per accenni fugaci e frettolosi, mancando sul Corenzio uno studio sistematico e approfondito) il problema della sua formazione artistica e delle sue successive esperienze culturali. E' stato il Longhi (1957) a individuare, accanto ai tradizionali richiami al "fluido macchiettismo" del Cavalier d'Arpino e all'insegnamento tintorettesco (c'è da notare che fino alla pubblicazione, nel 1962 [Ambrasi], della già citata testimonianza del quasi novantenne Corenzio, la formazione veneziana del pittore poteva considerarsi se non probabile almeno possibile), anche una forte componente toscana; la tendenza al minuto raccontare, in chiave ormai "controriformata", del Poccetti e di Giovanni Balducci (che a Napoli operò dal 1596 al 1631), è ben presente anch'essa nelle intenzioni dell'instancabile "narratore" Corenzio: anche se il suo racconto appare più "spiritoso" e frizzante, di un brio ancora tardomanieristico, piuttosto che nel segno dell'edulcorata semplicità dell'ideologia controriformata.

La componente toscana del Corenzio risulta confermata dallo studio dei suoi disegni, condotto negli anni '60 per merito soprattutto del Vitzthum. Più recentemente Previtali (1972, 1978) ne coglieva i rapporti con la vasta area dei tardomanieristi fiamminghi presenti a Napoli quali Cornelis Smet, Teodoro d'Errico, Rinaldo Fiammingo, Aert Mytens.

I primi documenti sulla vastissima produzione del Corenzio risalgono al 1590 (D'Addosio, 1913) quando il pittore aveva trentadue anni, e certo già una discreta attività alle spalle. Risparmiati dall'incendio che nel 1757 devastò la chiesa dell'Annunziata (dove, come dice il Celano, e ribadirà poi il De Dominici, "tutte le dipinture a fresco, così della cupola, come del coro, sono opera di Belisario Corenzio"), gli affreschi della sacrestia e della cappella del tesoro, documentati appunto al 1590, sono oggi scarsamente leggibili per i guasti e le ridipinture subite.

Non si può dire che le vicende del tempo siano state molto clementi nei riguardi dell'attività giovanile del Corenzio: gli affreschi della cappella di S. Gennaro a S. Martirio( 1591 - 1592), che il De Dominici (p. 95) giudicava di grande qualità ("non potrebbero esser migliori nel disegno, nell'azione e nel colorito, essendo dipinte con forza e con grandissimo intendimento"), quarant'anni più tardi erano già stati ricoperti da Battistello Caracciolo; i dipinti nella chiesa di S. Paolo, l'opera del Corenzio forse più lodata dagli antichi biografi ("forse la più bella che egli abbia fatto" diceva il canonico Celano), sono andati distrutti durante l'ultima guerra, come gli affreschi di Montecassino. Restano, a testimonianza dei suoi anni giovanili, e per quanto anch'essi in precarie condizioni di conservazione, le pitture, documentatissime, di S. Andrea delle Dame (Colombo, 1904, p. 109, docc. 1591-96).

Il Corenzio lavorò all'affrescatura della chiesa a più riprese, tra il 1591 e il 1596, dipingendo il soffitto (pitture oggi scomparse) e molte altre storie, ancora esistenti, sulle pareti.

Tra il 1599 e il 1600 dipingeva nell'atrio, nel cimitero delle monache, nei refettori. In queste prove giovanili il Corenzio appare ancora fortemente legato alla più elegante e atteggiata poetica tardomanierista. Ma accanto alle pose sofisticate e un po' teatrali appare un'attenzione nuova verso un raccontare più piano e disteso, rivolto a cogliere minuti particolari: il braciere, per esempio, in cui vengono arroventati i ferri del Martirio di S. Agata.

Distrutto in gran parte anche il grande ciclo dipinto in Ss. Severino e Sossio, che il Corenzio si era impegnato a dipingere "di sua propria mano assolutamente" (Faraglia, 1878, p. 244), restano, a giudicare della qualità e delle caratteristiche della sua pittura, i grandi cicli di affreschi del convento di Ss. Severino e Sossio (oggi Archivio di Stato), del Monte di pietà, della sala del capitolo a S. Martino.

Ancora negli affreschi (Episodi e Parabole del Vangelo) nella volta della sala capitolare a Ss. Severino e Sossio (il pagamento e del gennaio del 1608: D'Addosio, 1919, p. 386; il Corenzio ha quindi dipinto negli ambienti del convento prima di intervenire sulla volta e le pareti della chiesa), accanto a tratti del più tradizionale manierismo (la scena del Buon samaritano è inserita in un paesaggio alla fiamminga, ispirato alle opere giovanili di P. Brill, i cui paesaggi erano ormai imitatissimi a Roma come a Napoli), emergono elementi di un realismo semplice e affettuoso, quasi "popolare". Così, l'animata vicenda del Cristo e l'adultera è ambientata in una severa chiesa tardocinquecentesca, e sopra il paralitico calato a raggiungere Cristo si dispiega un soffitto indagato con l'affettuosa attenzione di quegli instancabili narratori di storie sacre che rappresentano, forse, l'aspetto migliore della cultura della Controriforma in pittura.

Anche negli altri grandi cicli conservatici del Corenzio, gli affreschi nella volta del Monte di pietà e quelli di S. Martino, il fluido e brioso snodarsi del racconto, pieno di animazione, di effetti, di contrasti luminosi (si ritrovano negli affreschi del Corenzio forse le più intense scene notturne dipinte in quegli anni a Napoli), si accompagna ad un più pacato e tranquillo indagare (e sia pure confinato piuttosto nell'ambito del particolare) nelle pieghe di un realismo quotidiano e dimesso, quasi umile. Ed è forse in questo felice congiungersi del brio, del "fuoco" manieristico con la quotidianità più minuta, col "sermo humilis" della pittura riformata, molto del fascino del Corenzio.

Gli affreschi del Monte di pietà sono del 1601. A S. Martino, invece, il Corenzio lavorò a più riprese, praticamente per l'intero arco della sua attività artistica, dal 1591 al 1636, anno in cui ancora riceve dei pagamenti. Giovanili (e cioè a cavallo del secolo) sono anche le pitture del soffitto di S. Maria la Nova, mentre non si hanno notizie documentarie sui residui affreschi in S. Maria di Piedigrotta o sul ciclo, a tutt'oggi conservatoci, di Ss. Marcellino e Festo, che il Sobotka (in Thieme Becker) data attorno al 1630. Documentati sono invece quelli nella chiesa della Sapienza (D'Addosio, 1911, pp. 52 s.), che per la loro data (1639-1641: il Corenzio è ormai più che ottantenne!) possono essere considerati come l'ultima opera del pittore.

Accanto alle vaste imprese chiesastiche, De Dominici ricorda vari lavori nei palazzi nobili napoletani: da quello Sansevero a quelli Carafa di Maddaloni, dei duchi di Airola, dei Caracciolo d'Avellino, fino a casa Massimo, a Barra, dove il Corenzio dipinse storie degli antichi romani. I più noti di questi affreschi, raffiguranti le gesta di esponenti di casa Sangro, andarono perduti, nel 1895, nel crollo di un'ala del palazzo Sanseverino.

Impegnato in queste vastissime decorazioni, il Corenzio tralasciò quasi completamente il campo delle pale d'altare; poche sono le pale citate dal De Dominici e poche quelle ancora esistenti; citiamo, tra tutte, l'Adorazione dei Magi ai Girolamini e le quattro tavole nell'Annunziata di Nola, dove il rapporto del Corenzio con la contemporanea pittura dei fiamminghi a Napoli appare in effetti assai stretto.

#Belisario Corenzio#biobelisariocorenzio#manierismo#pittura#arte#napoli#1600#Corenzio#affresco#Campania#italy#1500#tardomanierismo

0 notes

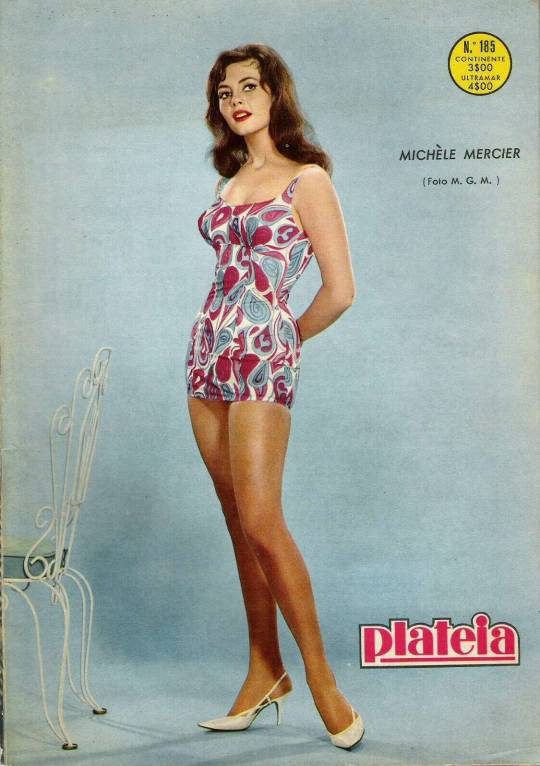

Photo

#michele mercier#actress#french#michele maturo#plateia magazine#cover#60s#Michèle Mercier#michelle mercier

60 notes

·

View notes

Text

michelemusto via instagram post

5 notes

·

View notes

Text

Michelle Maturo

8 notes

·

View notes

Text

Bear announced his fiancée's pregnant - but maybe they should have waited - it's a bit suss for me. I feel like as a Celebrity you probably should announce if you're like 3-4 months along because you could lose the baby that time. 12-14 Weeks is what they normally say. I understand she's a fitness guru influencer But we can see your rib cage honey while you're pregs? due in march ??

2 notes

·

View notes

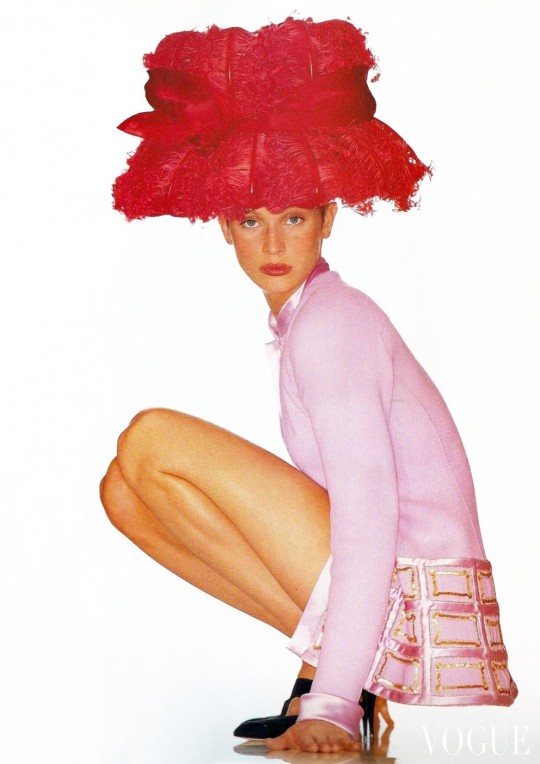

Photo

Michele Maturo

13 notes

·

View notes