#Jean claude Aumont

Text

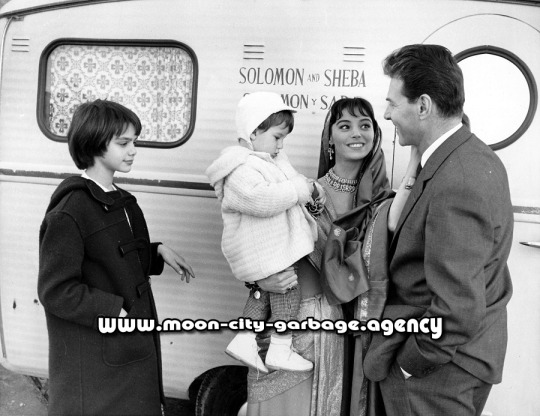

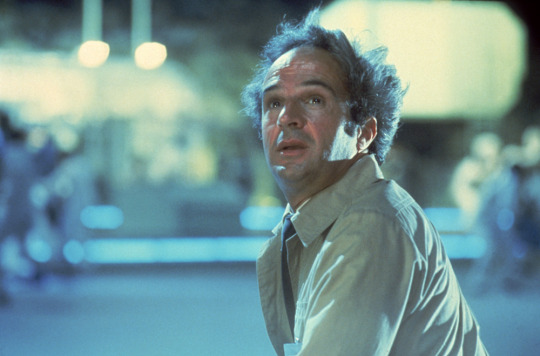

Litte Tina, aged 13 with her dad, step mother and half brother Jean-Claude Aumont in Madrid, Spain in 1959 while a break of "Solomon and Sheba" filming.

It's a beautiful thing that Tina visited Spain as a child and later filmed there "L'Uomo L'Orgoglio, la Vendetta" and "The Last Run" because she fulfilled her mother's dream in a way...

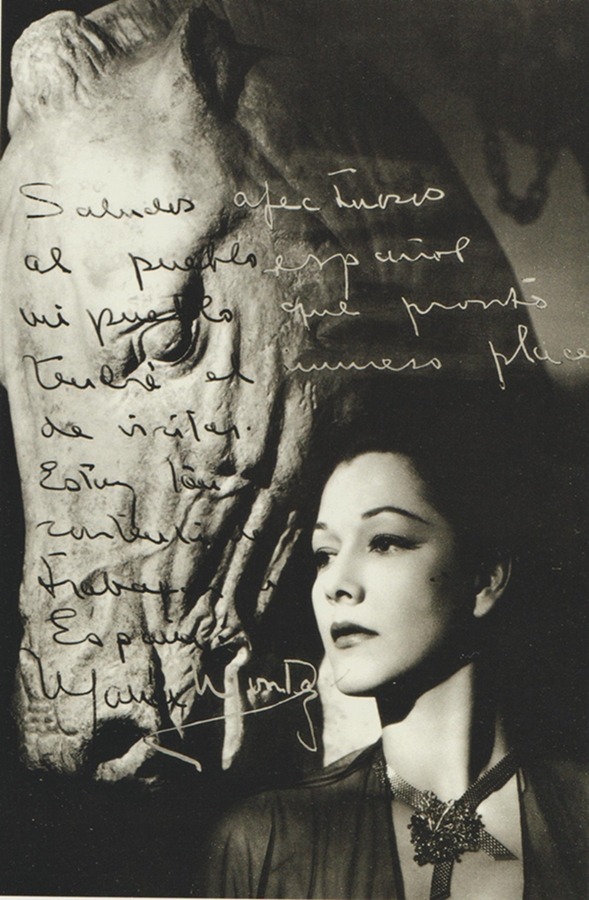

The thing is that María Montez wanted to film in Spain and she was about to do it in 1951, and she was really happy because she wanted to use her real surname Gracia (she changed it to Montez cause the English-speaking people don't know how to pronounce Gracia) and she wanted to do a film in Spanish, sadly, it never happened as fate had other plans for her...

"Saludos afectuosos al pueblo español, mi pueblo, que pronto tendré el inmenso placer de visitar. Estoy tan contenta de trabajar en España! María Montez"

"Affectionate greetings to the Spanish people, my people, who I will soon have the immense pleasure of visiting. I am so happy to work in Spain! María Montez"

This is a postcard announcing that María would come to Spain to film "La Maja de Goya", a film produced by Cesáreo González. He contacted her with the contract and the script and she agreed to take part on the film.

First photo comes from Moon City Garbage Agency and the second photo comes from "María Montez La Reina del Tecnicolor" book written by Antonio Pérez Arnay. Please notice that María is wearing a necklace that later inherited her younger sister Teresita and later she gave it to Tina, as you can see in this post.

Very special thanks to @74paris for his invaluable help!!

#Tina Aumont#María Montez#Maria Montez#Jean Pierre Aumont#Marisa Pavan#Jean Claude Aumont#1959#1951#La Maja de Goya#María Montez La Reina del Tecnicolor#Antonio Perez Arnay#Maria Montez necklace#Maria Montez jewels#Teresita Montez#1951 Maria

10 notes

·

View notes

Text

Michel Boisrond ֍ Jane Birkin & Jean-Claude Aumont in Catherine & Co. (1976)

1 note

·

View note

Text

Sur Tartuffe : adaptations

Commençons donc avec ce qui a le moins à voir avec la pièce, une version écourtée de la pièce, mise en scène par Maurice Béjart en 1981.

Casting : Cléante - Bernard Dhéran, Mme Pernelle - Catherine Samie, Orgon - Michel Aumont, Elmire - Geneviève Casile, Tartuffe - Michel Duchaussoy, Dorine - Virginie Pradal, Valère - Raymond Acquaviva, Damis - Guy Michel, Mariane - Marcelline Collard

Mise en scène classique, mais saupoudrée de Béjart (donc décors un peu spéciaux, maquillage très marqué pour les personnages doubles comme Tartuffe). Super performance de Michel Aumont, qui donne à voir un Orgon complètement hypnotisé par Tartuffe (et c’est là qu’@aramielles me dit que c’est normal d’être hypnotisé par le talent de Michel Duchaussoy). J’avoue que je n’arrivais pas à déterminer si Elmire était un peu intéressée par lui ou si elle était juste extrêmement saoulée (merci m’dame Casile). Une déclaration d’amour à l’acte III qui est désespérée comme je les aime. Oh nevermind ??? Elmire intéressée ??? OH MY GOD. Orgon qui s’agenouille devant Tartuffe et lui baise la main rien que pour lui dire bonjour. Béjart I love you. Imagerie chrétienne homoérotique, on apprécie. Globalement le Tartuffe de Duchaussoy est un bon petit connard manipulateur, il jette un regard méprisant sur Orgon à ses genoux, franchement une excellente pétasse qui sied bien pour le rôle.

xxxxxxxxx

Deuxième version, celle de 1975, mise en scène de Jacques Charon.

Casting : Orgon - Jacques Charon, Robert Hirsch - Tartuffe, Jacques Toja - Cléante, Michel Duchaussoy - Monsieur Loyal, François Beaulieu - L’Exempt, Jean-Noël Sissia - Damis, Bernard Alane - Valère, Denise Gence - Mme Pernelle, Claude Winter - Elmire, Françoise Seigner - Dorine, Catherine Salviat - Mariane, Denise Pezzani - Flipote

Encore une mise en scène classique, on aime. Cet Orgon a l’air un peu con (spécialité de Charon). Tartuffe, coupe au bol absolument ridicule (la laideur comme laideur de l’âme ? C'est un lieu commun que je repère parfois dans Tartuffe, où un Tartuffe moche est souvent joué comme ridicule, alors qu’un Tartuffe qu’on embellit physiquement est joué comme plutôt charmeur). Légèrement précieux, doucereux, on est carrément dans la première façon de jouer le rôle, c’est-à-dire en gros cliché, et on ne comprend presque pas comment Orgon peut être à ce point aveugle pour ne pas voir qu’il est double. Il est aussi carrément graveleux lors de la déclaration d’amour, et franchement il m’évoque plus une espèce de cancrelat qu’on a envie d’écraser qu’un manipulateur de génie (super performance d’Hirsch cependant). Une Elmire magnifique (merci m’dame Winter) et oh ! Un François Beaulieu sauvage apparaît en fin de pièce pour faire L’Exempt.

xxxxxxxxxx

Troisième version, de 1960, mise en scène de Louis Seigner (encore une classique).

Casting : Tartuffe - Louis Seigner, André Falcon - Damis, Paul-Emile Deiber - Orgon, Louis Eymond - L’Exempt, Henri Rollan - Cléante, Jean-Louis Jemma - Valère, René Arrieu - Monsieur Loyal, Berthe Bovy - Mme Pernelle, Andrée de Chauveron - Dorine, Annie Ducaux - Elmire, Nagali de Vendeuil - Mariane, Janine Dehelly - Flipote

L’Orgon de Deiber a l’air un peu neurasthénique, sans avoir l’air con il n’a pas l’air complètement dépendant, ça me donne l’impression bizarre que cet Orgon aurait pu se défendre de tout s’il avait prêté un peu plus attention à ce qu’il se passe chez lui (même si Tartuffe, quand on l’accuse une première fois, use énormément d’ironie pour se qualifier de pécheur, et Orgon prend ça premier degré). Tartuffe-Seigner est parfaitement jouissif à regarder, mais on reste exactement dans le schéma classique d’un personnage ridicule. Succulente Elmire, drôle à souhait (merci Annie Ducaux). Bref, ici la bonne vieille pièce familiale, quoi.

xxxxxxxxxx

Quatrième version, de 1971, mise en scène de Marcel Cravenne (une autre mise en scène classique)

Casting : Michel Bouquet - Tartuffe, Delphine Seyrig - Elmire, Jacques Debary - Orgon, Luce Garcia-Ville - Dorine, Madeleine Clervanne - Mme Pernelle, Claude Giraud - Cléante, Edith Garnier - Mariane, Bernard Alane - Valère, Jacques Weber (ô surprise) - Damis, Paul Le Person - Monsieur Loyal, Robert Party - L’Exempt, Christine Chicoine - Flipote

C’est marrant, cet Orgon là a plus l’air amusé en début de pièce de Tartuffe, plutôt que de dépendre de lui. Quand on accuse Tartuffe, il réagit plutôt comme si on avait donné un coup de pied dans son chiot préféré. (grmrgmrmg le Cléante de Giraud. Cet homme me rend fou depuis Les Rois Maudits). Petiot Weber, il est pitchoune. Ah, Delphine Seyrig…La fée des lilas à jamais pour moi, mais quelle bonne Elmire (et quelle belle femme jésus seigneur). Un Tartuffe très intéressant, puisqu’il n’est pas ridicule car il n’a pas l’air faux lors de sa déclaration, il a juste l’air un peu dégueulasse ; mais surtout, il brise l’apparent fil rouge de l’interprétation de ce rôle en étant enlaidi par le costume et les postiches, mais en étant totalement manipulateur.

xxxxxxxxxx

Cinquième version, de 1980, mise en scène de Jean Pignol (encore et toujours une mise en scène classique)

Casting : Tartuffe - Michel Galabru, Orgon - Bernard Fresson, Elmire - Yolande Folliot, Dorine - Micheline Dax, Cléante - Pierre Gallon, Mme Pernelle - Germaine Delbat, Mariane - Nathalie Serrault, Valère - Eric Legrand, Damis - Jean-Renaud Garcia, Monsieur Loyal - Georges Montillier, L’Exempt - Pierre Negre, Laurent - Georges Sayad, Flipote - Sonia Laurent

Wow un opening directement sur la petite famille en train de prier avec Tartuffe ? Innovative ! On dirait que Tartuffe est d’abord le dealer d’Orgon parce qu’il est très, très calme au début. Ou alors il est homosexuel, au vu de la façon dont il dit “il venait d’un air doux tout vis-à-vis de moi se mettre à deux genoux”. Le Tartuffe de Galabru est bon mais grâce à l’acteur plutôt qu’au rôle lui-même, parce qu’il lui donne justement ce côté double et ridicule (les cheveux bien gras, on pourrait utiliser la moumoute comme friteuse). Opinion tout à fait personnelle, j’aime pas le jeu de Fresson . Et définitivement, Galabru joue beaucoup sur le côté dégueu et graveleux qu’on peut facilement donner à Tartuffe. Une version, ma foi, pas la meilleure, mais pas un échec non plus.

xxxxxxxxxx

Sixième version, de 1997 (retour au Français !), mise en scène de Georges Bensoussan (à quand autre chose qu’une mise en scène classique ?)

Casting : Dorine - Catherine Ferran, Orgon - Jean Dautremay, Mariane - Anne Kessler, Tartuffe - Philippe Torreton, Monsieur Loyal - Igor Tycska, Elmire - Cécile Brune, Mme Pernelle - Nathalie Nerval, Cléante - Christian Blanc, Valère - Olivier Dautrey, Damis - Eric Ruf, L’Exempt - Bruno Raffaelli, Flipote - Stéphanie Labbé, Laurent - Patrick Olivier

Décors blancs, un peu art contemporain, innovative ! Chaque costume est une couleur vive (sauf Tartuffe et Orgon, en noir, et Cléante, en marron), mais qui permet d’identifier immédiatement les personnages et surtout les fait ressortir sur le fond blanc. Jumpscare de Ruf avec une perruque absolument horrible. Aww, mini Anne Kessler, elle est pitchoune. Ô surprise, Ruf a un jeu décent ? (je le respecte en tant que metteur en scène, et je ne m’y connais pas assez en histoire du Français pour dire si c’est un bon administrateur, mais comme comédien…Il m’excusera mais je ne supporte pas son jeu). Je trouve qu’on revient à l’Orgon soit con, soit qui s’en fout un peu en début de pièce. Quoique, on pourrait dire que c’est un Orgon qui commence à développer un autre courant d’interprétation du personnage, celui de la dépendance affective forte (Tartuffe qui lui fait des petites caresses sur l’épaule ???). Dépendance affective de fou ou homosexualité cachée, c’est vous qui voyez. Torreton est jouissif, pétasse à souhait, ironique quand on l’accuse, au physique affreux avec sa perruque graisseuse (leitmotiv chez les costumiers ?). Chose intéressante, la confession de Tartuffe semble désespérée, mais elle est tellement teintée de fausseté qu’on n’y croit pas du tout. Cécile Brune (dieu quelle femme) fait une Elmire hautaine devant Tartuffe que j’A-DORE. Nouveau jumpscare de Ruf qui sort d’une fenêtre cachée haut dans le mur au lieu de sortir d’un cabinet. Bon dieu Cécile Brune, quelle femme, Elmire joue la carte séduction à fond pour l’acte IV. Tartuffe qui commence à se foutre à oilp ??? Ok why not. Costume très très très pailleté pour Tartuffe en fin de pièce. Écoutez, une mise en scène intéressante, des comédiens pas trop tartes, moi je dis que ça fait une bonne pièce.

xxxxxxxxxx

Septième version, de 2022, mise en scène Ivo van Hove (youpi ! une mise en scène moderne, histoire de changer un peu)

Casting : Cléante - Loïc Corbery, Orgon - Denis Podalydès, Mme Pernelle - Claude Mathieu, Damis - Julien Frison, Dorine - Dominique Blanc, Tartuffe - Christophe Montenez, Elmire - Marina Hands, Flipote - Héloïse Cholley, et pas de M. Loyal ou d’Exempt ni de Laurent, apparemment ?

Peut-on vraiment dire que je l’ai vue ? Non, je n’ai pas vu cette pièce au cinéma. Mais j’ai des photos et des extraits, de là je pose mon jugement. J’aime beaucoup les mises en scène de van Hove, qui sont souvent minimalistes et font ressortir tout le jeu des comédiens, aussi en posant une sorte de centre de scène où tout se passe. Les costumes noirs tranchent avec la pâleur des comédiens, et le carré blanc en plein milieu de la scène ressemble à un ring où les personnages s’affrontent. Autre lieu commun chez van Hove, on relève la brutalité et la violence et du texte et des personnages en eux-mêmes : tout le monde s’empoigne, se bat, se hurle dessus, c’est une famille complètement disloquée qu’on nous présente. Dominique Blanc en Dorine est parfaite. Corbery est un Cléante désillusionné, à la limite du désespéré de voir son beau-frère comme ça. Julien Frison, lui, campe un Damis qui semble moins furieux, plus un petit garçon qui voit son père s’éloigner de lui. Ma seule question est : comment envisagent-ils la pièce sans Mariane ? Est-elle juste citée ? Le moment très comique entre Orgon et Dorine serait simplement coupé ? Je n’aurais sûrement jamais la réponse, à moins que cette pièce vienne un jour sur le site de l’INA. Marina Hands est une Elmire qui floute complètement la ligne séparant deux interprétations : Elmire qui joue un rôle pour empêcher le mariage entre Tartuffe et Mariane et confondre Tartuffe à l’acte IV, ou une Elmire véritablement intéressée par Tartuffe. Une scène assez éloquente est visible dans la bande-annonce, qu’on peut replacer justement à l’acte IV, et Elmire ne semble pas beaucoup se défendre d’un Tartuffe qui lui embrasse la nuque. Mais les deux personnages les plus intéressants sont ici Orgon et Tartuffe. Pour Orgon, Podalydès joue complètement sur l’ambiguïté constante entre Tartuffe et Orgon : apparemment complètement dépendant affectif, le “il en va de ma vie” semble très vrai ; et certaines images donnent à penser que van Hove introduit dans sa mise en scène un certain homoérotisme malsain entre ces deux personnages (et encore de l’imagerie chrétienne mise au service de l’homoérotisme, merci m’sieur van Hove). Mais pour moi, le personnage le plus fascinant est Tartuffe (Christophe Montenez mon dieu quel talent incroyable). Si il est dans “le modèle Jouvet”, c’est-à-dire un Tartuffe charmant, séduisant même, et surtout très sincère dans sa déclaration à Elmire, et qui pense croire à tout ce qu’il dit sur le Ciel, Montenez a une approche différente du personnage. Il est malsain ; quand il rentre dans une pièce, on a comme un frisson de gêne : le costume (chemise blanche, cravate blanche, mais veste noire à certains moments), la coiffure (des cheveux coupés très ras) et le maquillage (qui lui donne une pâleur mortelle et un visage émacié) n’aident pas à nous le rendre sympathique. Le ton doucereux (méprisant lorsqu’il parle à Dorine) contribue à cette impression. Surtout, c’est un Tartuffe violent, qui arrive à l’Acte III la chemise tachée de sang, due à la mortification qu’il s’est imposé (en début de pièce, apparemment ? la bande-annonce ne permet pas de le situer). Bref, une mise en scène brutale et légèrement subversive, typique du metteur en scène, qui je crois serait très intéressante à voir.

xxxxxxxxxx

Je vous ai réservé ma mise en scène préférée pour la fin, huitième version, de 2021, théâtre à la table, direction artistique d’Eric Ruf (qui compte comme une mise en scène moderne ?)

Casting : Mme Pernelle - Claude Mathieu, Tartuffe - Eric Génovèse, Elmire - Clotilde de Bayser, Cléante - Hervé Pierre, Monsieur Loyal, Un Sergent, et L’Exempt - Nicolas Lormeau, Orgon - Didier Sandre, Damis - Laurent Lafitte, Dorine - Anna Cervinka, Mariane - Clémentine Billy, Valère - Antoine de Foucauld

C’est pas ma version préférée pour rien : la proximité de la table permet de transformer la pièce en huis clos, les vêtements des comédiens, sombres pour la plupart, permettent de relever leurs visages, et la caméra capture d’autant mieux leurs visages qu’elle est proche. Anna Cervinka est une Dorine hilarante qui tranche avec le sérieux des autres ; le Damis de Lafitte est très abrasif ; Cléante par Hervé Pierre use toujours d’un ton extrêmement raisonnable ; les deux petits jeunes sont un couple prometteur. Comme d’habitude, je me suis concentré sur les trois personnages centraux : Elmire, Orgon, Tartuffe. Didier Sandre, trônant en bout de table en patriarche, est un Orgon qui joue sur son âge pour apparaître peut-être plus fragile, qui s’il est moins dépendant que l’Orgon de Podalydès, lui semble extrêmement attaché ; sa colère à l’accusation de Tartuffe est assez violente. Elmire, elle, si elle n’est absolument pas intéressée par Tartuffe (madame moi je veux bien prendre votre place si vous ne voulez pas de lui), aime jouer la carte de la séduction pour parvenir à ses fins, et disons-le, Clotilde de Bayser est charmante. Et Tartuffe…Là encore, pas mon Tartuffe préféré pour rien. Eric Génovèse reprend un Tartuffe qu’il avait déjà joué de cette manière (je donnerai TOUT pour voir la mise en scène de 2005 de Marcel Bozonnet). Il est tout en douceur, la déclaration à Elmire est MAGNIFIQUE et DÉSESPÉRÉE comme il sait les faire, et il est totalement dans le modèle Jouvet d’un Tartuffe qui croit à 90% ce qu’il dit. Chose que je n’avais jamais vu faire avant, le “je tâte votre habit” et ce qui s’ensuit est joué comme une excuse en mousse, comme s’il n’avait vraiment pas fait exprès de poser la main sur le genou d’Elmire, et qu’il tente de rattraper une bourde faite dans l’émotion de l’instant. Tartuffe mis en opposition d’Orgon dans le placement autour de la table le pose en second maître de maison ; sa réponse à son accusation à l’air tellement sincère qu’on y croirait presque. Retournement de comportement à l’acte IV, regard de braise et scène un peu olé-olé (si sage comparée à la mise en scène de Bozonnet où lui et Florence Viala ont failli faire leur affaire sur scène) ; c’est un autre Tartuffe qui retire son masque, celui d’un homme extrêmement froid et calculateur. Bref, pour moi l’interprétation la plus intéressante (sans prendre en compte mon admiration personnelle pour ce comédien). Une pièce que je trouve “redécouverte” par le biais du théâtre à la table qui donne toujours un éclairage autre.

4 notes

·

View notes

Text

Avril MMXXIV

Films

La Course à l'échalote (1975) de Claude Zidi avec Pierre Richard, Jane Birkin, Michel Aumont, Marc Doelsnitz, Amadeus August, Henri Déus, Luis Rego et Catherine Allégret

La Septième Cible (1984) de Claude Pinoteau avec Lino Ventura, Lea Massari, Jean Poiret, Elizabeth Bourgine, Béatrice Agenin, Robert Hoffmann, Jean-Pierre Bacri, Roger Planchon et Francis Lemaire

Pierrot le Fou (1965) de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani, Dirk Sanders, Jimmy Karoubi, Roger Dutoit, Hans Meyer, Samuel Fuller et Raymond Devos

Downton Abbey II : Une nouvelle ère (Downton Abbey: A New Era) (2022) de Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Nathalie Baye, Allen Leech et Tuppence Middleton

Orgueil et Préjugés (Pride & Prejudice) (2005) de Joe Wright avec Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Simon Woods, Kelly Reilly, Rosamund Pike, Carey Mulligan, Talulah Riley, Donald Sutherland et Brenda Blethyn

Les Pleins Pouvoirs (Absolute Power) (1997) de et avec Clint Eastwood et Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Scott Glenn, Dennis Haysbert, Judy Davis et Penny Johnson Jerald

Prêt-à-porter (1994) de Robert Altman avec Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Jean-Pierre Cassel, Kim Basinger, Chiara Mastroianni, Stephen Rea, Anouk Aimée, Forest Whitaker, Julia Roberts et Tim Robbins

Un jour (One Day) (2011) de Lone Scherfig avec Anne Hathaway, Jim Sturgess, Tom Mison, Rafe Spall, Jodie Whittaker, Romola Garai, Joséphine de La Baume et Patricia Clarkson

Adaline (The Age of Adaline) (2015) de Lee Toland Krieger avec Blake Lively, Michiel Huisman, Kathy Baker, Harrison Ford, Anthony Ingruber, Ellen Burstyn, Amanda Crew et Richard Harmon

Séries

Coffre à Catch

#161 : La DX à la ECW ?? - #162 : Summerslam 2009 en approche! - #163 : William Regal nous régale ! - #164 : Les chevaliers des 1000 likes ! - #165 : Qui se cache derrière le masque du Hurricane ??

Castle Saison 5

Pour le meilleur et pour le pire - Une soirée qui tue - Le Vice et la Vertu - Un choix cornélien - Faux-Semblants - La Cible - La Chasse - Morts de peur - Un passé insoupçonné - La Vie des autres - À la recherche de l'homme-singe - Protection rapprochée - Toute une histoire

Maguy Saison 3

Mal de maire - Chambre accouchée - Jument comme tu respires - Téléphone qui croyait prendre - Impair et deux belle-mères - L'éminence grippe - Sauve qui pneu ! - Voir un petit coup - Message californien - Le coffre effort - Kilt ou double - Rumeur au cerveau - Décibel et tais-toi - Le magicien d'hypnose - Cosmétiques en toc - Des plaies et des noces - Pub, pub, pub… hourrah ! - Un chiffon, fon, fon… - La layette, nous voilà - Gare au gourou ! - Noces à ronger - Talisman comme un arracheur de dents - La rosière arrosée - La strip-teaseuse de bonne aventure - La clé des mensonges - Surprise patrie - Le sponsor en est jeté - Ovni soit qui mal y pense - Adam et chèvre - Jerôme sweet Jerôme - Isabelle et la bête - Tel Pierre, tel fils - Apocalypse mômes - Les dons de la mère - La ruée vers l'art - La SICAV se rebiffe - Mort aux rafles - Bretteville au trésor - De briques et de brocs - Olé concentré - Dégâts des os - L'émoi d’août

La croisière s'amuse Saison 4, 5

Chapeau bas - La Voisine - Le Professeur - Jalousie - Bon Voyage - Une belle amitié - Qui perd gagne - Les Sirènes - Personnalité, vous avez dit personnalité ? - Les Jardins - L'habit ne fait pas la fille - Ne jouez pas avec les inconnus - Quelle classe - Nous étions deux - Incroyable Isaac - La Fille à papa - La Toque - Vicky s'amuse - Les trois font la paire : première partie - Isaac radioactif - Zeke et Zelda

Meurtres au paradis Saison 13

Carton plein - Un plat qui se mange froid - Court-circuit - Question d'avenir - La liste de souhaits

L'autre côté du ring Saison 3

Le procès des stéroïdes - Brutal : le FMW d'Onita - Extrême et obscène : l'XPW de Rob Black

Inspecteur Barnaby Saison 23

Qui sème le vent - Effet domino

Biographies WWE Saison 2

Wrestlemania I

Alfred Hitchcock présente Saison 6,7

Le voleur plein de bonnes intentions - Instinct de survie

Kaamelott Livre V

Le Dernier Jour - Le Royaume Sans Tête - Jizô

Commissaire Moulin Saison 1

Ricochets - La surprise du chef - La Peur des autres

Top Gear France Saison 9

Ceux qui font du rallye - Ceux qui sauvent la planète - Ceux qui deviennent gangsters - Ceux qui ont fait n'importe quoi

Les Brigades du Tigre Saison 3

Bonnot et Compagnie - L'Homme à la casquette - Don de Scotland Yard - Le Cas Valentin - Le Crime du Sultan - L'Ère de la calomnie

Messieurs les jurés

L'Affaire Varney

Spectacles

Mademoiselle (1982) de Jacques Deval avec Jean Meyer, Rosy Varte, Jacqueline Jehanneuf, Anne Rondeleux, Bruno Constantin, Maurice Risch, Nicole Chollet, Dominique Blanche, Florence Fors, Jacques Maury et Bertrand Gohaud

The Morricone Duel (2020) du Danish National Symphony Orchestra

Live by Request: Earth Wind & Fire (1999)

Une femme trop honnête (1978) de Georges Vitaly avec Judith Magre, Bernard Lavalette, Francis Lax, Danièle Deray, Madeleine Barbulée, Jacques Verlier, Maurice Teynac et Christiane Muller

Daho Pleyel Paris (2008)

Livres

La commode aux tiroirs de couleurs d'Olivia Ruiz

Détective Conan, tome 21 de Gôshô Aoyama

Le privé d'Hollywood de François Rivière, José-Louis Bocquet et Philippe Berthet

Kaamelott, tome 4 : Perceval Et le Dragon d'Airain d'Alexandre Astier, Steven Dupré et Benoît Bekaert

2 notes

·

View notes

Photo

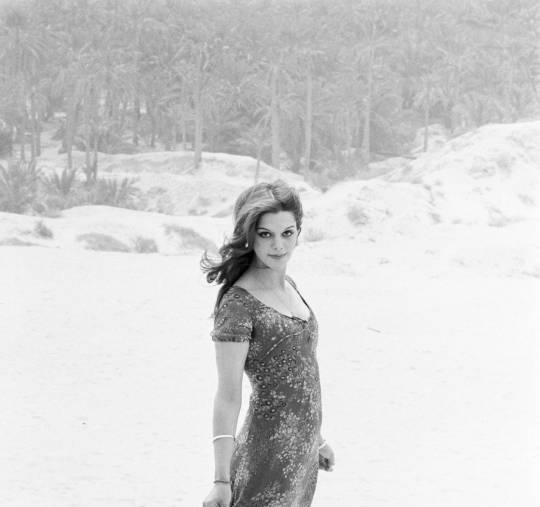

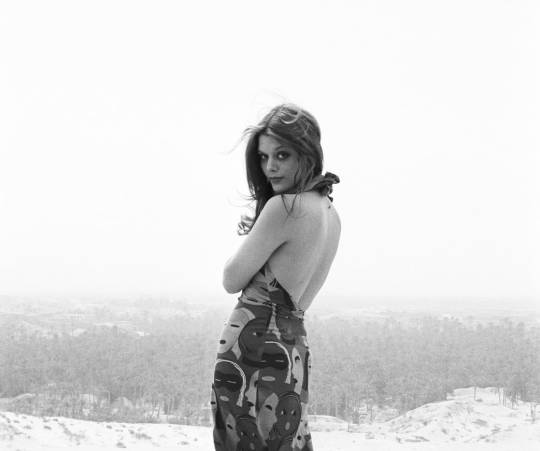

Jean Claude Deutsch Tina Aumont Paris Match 1971

168 notes

·

View notes

Photo

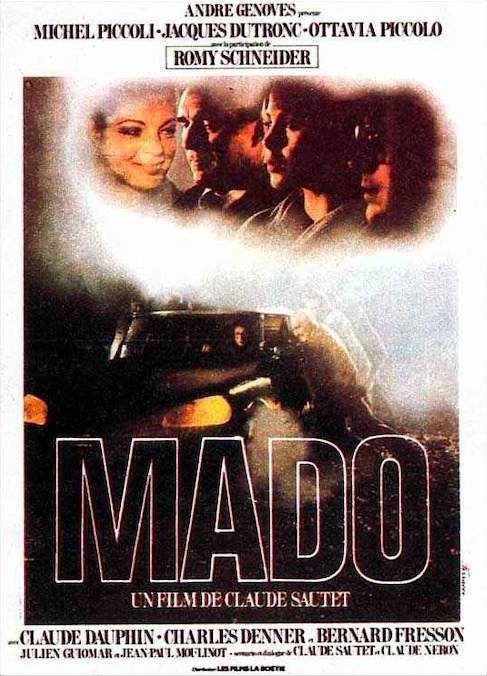

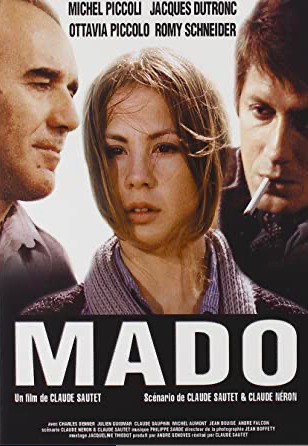

"Mado" de Claude Sautet (1976) avec Michel Piccoli, Ottavia Piccolo, Jacques Dutronc, Romy Schneider, Charles Denner, Julien Guiomar, Michel Aumont, Jean-Paul Moulinot, Daniel Russo et Nathalie Baye, mars 2022.

2 notes

·

View notes

Photo

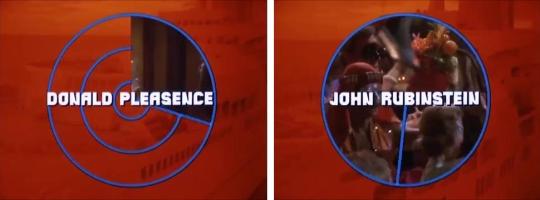

The French Atlantic Affair - ABC - November 15 - 18, 1979

Drama (3 episodes)

Running Time: 278 minutes total

Stars:

Jean-Pierre Aumont as Chief Jean-Claude Raffin

Horst Buchholz as Dr. Chabot

James Coco as George Sauvinage

Chad Everett as Harold Columbine

José Ferrer as President Aristide Brouchard

John Houseman as Dr. Archady Clemens

Carolyn Jones as Peg

Richard Jordan as Julian Wunderlicht

Louis Jourdan as Captain Charles Girodt

Michelle Phillips as Jennie Barber

Marie-France Pisier as Lisa

Donald Pleasence as Max Dechambre

John Rubinstein as Herb Kleinfeld

Telly Savalas as Father Craig Dunleavy

Stella Stevens as Louise Crawford

Shelley Winters as Helen Wabash

Lance LeGault as Lester Foyles

William Lucking as Don Crawford

Nehemiah Persoff as Col. Schreiner

Dane Clark as Admiral J. Elton Knox

Richard Anderson as Terrence Crown

Corinne Calvet as Madame Brouchard

Harvey Jason as Plessier

Dana Hill as Maggie Joy

Army Archerd as Stanford Whitman

M. Emmet Walsh as Harry

Arielle Dombasle as Hotel Operator

8 notes

·

View notes

Text

Jean-Pierre Aumont.

Filmografía

Cine

1931 : Jean de la Lune, de Jean Choux, con Michel Simon y Madeleine Renaud

1931 : Échec et mat, de Roger Goupillières

1932 : Faut-il les marier ?, de Pierre Billon y Karel Lamač

1933 : Dans les rues, de Victor Trivas

1933 : Un jour viendra, de Gerhard Lamprecht y Serge Véber

1933 : La Merveilleuse Tragédie de Lourdes, de Henri Fabert

1933 : Ève cherche un père, de Mario Bonnard

1934 : Lac aux dames, de Marc Allégret, con Simone Simon y Michel Simon

1934 : Le Voleur, de Maurice Tourneur, con Victor Francen

1934 : Maria Chapdelaine, de Julien Duvivier, con Madeleine Renaud y Jean Gabin

1935 : Les Yeux noirs, de Victor Tourjansky, con Harry Baur, Viviane Romance y Simone Simon

1935 : L'Équipage, de Anatole Litvak, con Annabella y Charles Vanel

1935 : Les Beaux Jours, de Marc Allégret, con Simone Simon y Raymond Rouleau

1936 : Tarass Boulba, de Alexis Granowsky, con Harry Baur y Danielle Darrieux

1936 : La Porte du large, de Marcel L'Herbier, con Victor Francen

1937 : Le Chemin de Rio, de Robert Siodmak, con Jules Berry y Suzy Prim

1937 : Drôle de drame ou L'étrange aventure de Docteur Molyneux, de Marcel Carné, con Louis Jouvet y Michel Simon

1937 : Le Messager, de Raymond Rouleau, con Jean Gabin y Gaby Morlay

1937 : Maman Colibri, de Jean Dréville

1937 : La Femme du bout du monde, de Jean Epstein, con Charles Vanel

1938 : Chéri-Bibi, de Léon Mathot, con Pierre Fresnay

1938 : Hôtel du Nord, de Marcel Carné, con Annabella, Louis Jouvet y Arletty

1938 : Le Paradis de Satan, de Félix Gandéra, con Pierre Renoir

1938 : Belle Étoile, de Jacques de Baroncelli, con Michel Simon

1939 : Le Déserteur, de Léonide Moguy

1939 : S.O.S. Sahara, de Jacques de Baroncelli, con Charles Vanel

1943 : Assignment in Brittany, de Jack Conway

1943 : The Cross of Lorraine, de Tay Garnett, con Gene Kelly

1944 : Croix de Lorraine en Italie, corto de François Villiers

1946 : Heartbeat, de Sam Wood, con Ginger Rogers

1947 : Song of Scheherazade, de Walter Reisch

1948 : The first gentleman, de Alberto Cavalcanti

1948 : Siren of Atlantis, de Arthur Ripley y Gregg G. Tallas, con Maria Montez

1949 : Hans le marin, de François Villiers, con Maria Montez y Lilli Palmer.

1949 : Golden Arrow, de Gordon Parry

1950 : La vie commence demain, documental de Nicole Vedrès

1950 : L'Homme de joie, de Gilles Grangier

1951 : L'Amant de paille, de Gilles Grangier

1951 : La vendetta del corsaro, de Primo Zeglio, con Maria Montez

1951 : Ultimo incontro, de Gianni Franciolini, con Alida Valli y Amedeo Nazzari

1951 : Hollywood sur Seine, corto de François Villiers

1952 : Les loups chassent la nuit, de Bernard Borderie

1953 : Moineaux de Paris, de Maurice Cloche

1953 : Lili, de Charles Walters, con Leslie Caron y Mel Ferrer

1953 : Kœnigsmark, de Solange Térac

1953 : Vedettes en pantoufles, corto de Jacques Guillon

1954 : Charge of the lancers, de William Castle, con Paulette Goddard

1954 : Si Versailles m'était conté..., de Sacha Guitry

1955 : Dix-huit heures d'escale, de René Jolivet, con Maria Mauban y Georges Marchal

1955 : Napoléon, de Sacha Guitry

1955 : Mademoiselle de Paris, de Walter Kapps

1956 : Hilda Crane, de Philip Dunne, con Jean Simmons

1957 : The seventh sin, de Ronald Neame

1959 : La Verte Moisson, de François Villiers

1959 : John Paul Jones, de John Farrow, con Robert Stack y Bette Davis

1960 : The Enemy general, de George Sherman, con Van Johnson yt Dany Carrel

1961 : Una americana en Buenos Aires, de George Cahan

1961 : El diablo a las cuatro, de Mervyn LeRoy, con Spencer Tracy y Frank Sinatra

1961 : Le Puits aux trois vérités, de François Villiers

1961 : L'Art de vivre, corto de Edouard Berne

1962 : Les Sept Péchés capitaux, episodio "L'Orgueil", con Marina Vlady y Samy Frey

1962 : Five miles to midnight, de Anatole Litvak, con Sophia Loren y Anthony Perkins

1962 : Una domenica d'estate, de Giulio Petroni

1962 : The horse without a head, de Don Chaffey

1962 : Socia de alcoba, de George Cahan

1963 : Vacances portugaises, de Pierre Kast

1965 : Il était une fois un tracteur, de Leopoldo Torre Nilsson

1967 : Blind man's bluff, de Edward Mann, con Boris Karloff

1969 : Castle keep, de Sydney Pollack, con Burt Lancaster

1970 : El coleccionista de cadáveres, de Santos Alcocer

1971 : L'Homme au cerveau greffé, de Jacques Doniol-Valcroze

1971 : Biribi, de Daniel Moosmann

1973 : La noche americana de Franço.

Televisión

1951 : Robert Montgomery Presents, episodio A christmas gift

1951 : Celanese Theatre, episodio No Time for Comedy

1952 : Goodyear Television Playhouse, episodio A Softness in the Wind

1952 : Studio One, episodio Letter from an Unknown Woman

1953 : The Philco Television Playhouse, episodio The Way of the Eagle

1953 : Lux Video Theatre

1954 : Lady Warner a disparu, de François Chatel

1954 : Studio 57, de Paul Landres

1955 : The Martha Raye Show

1956 : Climax!

1957 : Errol Flynn Theater, de Lawrence Huntington

1957 : Kraft Television Theatre

1958 : Playhouse 90

1960 : Letter to Loretta

1960 : So Help Me, Aphrodite

1960 : The United States Steel Hour

1963 : The Patty Duke Show

1963 : L'Affaire du cheval sans tête

1965 : The Nurses

1967 : Le comte Yoster a bien l'honneur, episodio "La troisième prophétie de l'ange de la mort"

1968 : Les Chevaliers du ciel, de François Villiers

1968 : The Name of the Game, episodio "The White Birch"

1969 : Au théâtre ce soir: Carlos et Marguerite de Jean Bernard-Luc, escenografía de Christian-Gérard, dirección de Pierre Sabbagh, Teatro Marigny

1970 : La Pomme de son œil, de François Villers

1972 : Comme il vous plaira, de Agnès Delarive

1972 : Joyeux Chagrins, de François Gir

1975 : Au théâtre ce soir: On croit rêver, de Jacques François, escenografía del auteur, dirección de Pierre Sabbagh, Teatro Edouard VII

1975 : N'oubliez pas que nous nous aimons, de Luc Godevais

1976 : Starsky y Hutch, de William Blinn, episodio "Murder at Sea"

1977 : Rendez-vous en noir, de Claude Grinberg

1978 : La Corde au cou, de Marcel Moussy

1979 : Paris-Vichy, de Anne Revel

1979 : Le Petit Théâtre d'Antenne 2: "La Belette", de Charles Vildrac

1979 : The Love Boat", 1 episodio

1979 : The French Atlantic Affair, de Douglas Heyes

1979 : Beggarman, voleur, de Lawrence Doheny

1980 : La Mémoire d'Eva Ryker, de Walter Grauman

1980 : Un temps pour les miracles, de Michael O'Herlihy

1981 : Carte Vermeil, de Alain Levent

1981 : Arcole ou la terre promise, de Marcel Moussy

1981 : Emmenez-moi au théâtre, "Le fleuve étincellant", de Charles Morgan

1982 : Hart to Hart, de Earl Bellamy

1983 : Quelques hommes de bonne volonté.

Teatro

Adaptación

1958 : Lucy Crown, de Irwin Shaw, escenografía de Pierre Dux, Théâtre de Paris

Autor

1959 : Ange le Bienheureux, escenografía de Jacques Charon, Théâtre des Célestins

Actor

1926 : Au grand large, de Sutton Vane, escenografía de Louis Jouvet, Théâtre des Champs-Élysées

1926 : Le Carrosse du Saint Sacrement, de Prosper Mérimée, escenografía de Louis Jouvet, Théâtre des Champs-Élysées

1930 : Le Prof d'anglais ou le système Puck, de Régis Gignoux, escenografía de Louis Jouvet, Théâtre des Champs-Élysées

1932 : La Pâtissière du village ou Madeleine, de Alfred Savoir, escenografía de Louis Jouvet, Théâtre Pigalle

1934 : Au grand large, de Sutton Vane, escenografía de Louis Jouvet, Théâtre des Champs-Élysées

1934 : La Machine infernale, de Jean Cocteau, escenografía de Louis Jouvet, Théâtre des Champs-Élysées

1936 : Le Cœur, de Henry Bernstein, Théâtre du Gymnase Marie-Bell

1937 : Famille, de Denys Amiel y Monique Amiel-Pétry, escenografía de Marcel André, Théâtre Saint-Georges

1939 : L'Amant de paille, de Marc-Gilbert Sauvajon y André Bost, escenografía de Jean Wall, Théâtre Michel

1944 : Une grande fille toute simple, de André Roussin, escenografía de Louis Ducreux, Théâtre des Ambassadeurs

1947 : L'Empereur de Chine, de Jean-Pierre Aumont, escenografía de Marcel Herrand, Théâtre des Mathurins

1949 : My Name Is Aquilon, a partir de L'Empereur de Chine, de Jean-Pierre Aumont, adaptación de Philip Barry, escenografía de Robert B. Sinclair, Lyceum Theatre (Nueva York)

1950 : Le Voyage, de Henry Bataille, escenografía de Henri Bernstein, Théâtre des Ambassadeurs

1953 : Les Pavés du ciel, de Albert Husson, escenografía de Christian-Gérard, Théâtre des Célestins

1954 : Carlos et Marguerite, de Jean Bernard-Luc, escenografía de Christian-Gérard, Théâtre de la Madeleine

1954 : Les Pavés du ciel, de Albert Husson, escenografía de Christian-Gérard, Comédie Caumartin

1955 : Il y a longtemps que je t'aime, de Jacques Deval, escenografía de Jean Le Poulain, Teatro Edouard VII

1955 : The Heavenly Twins, a partir de Les Pavés du ciel, de Albert Husson, escenografía de Cyril Ritchard, Booth Theatre

1956 : Amphitryon 38, de Jean.

1958 : L'Impromptu de Barentin, de André Maurois, Festival de Barentin

1959 : Ange le Bienheureux, de Jean-Pierre Aumont, escenografía de Jacques Charon, Théâtre des Célestins

1959 : Mon père avait raison, de Sacha Guitry, escenografía de André Roussin, Théâtre de la Madeleine

1960 : A Second Sting, de Lucienne Hill a partir de Colette, escenografía de Raymond Gérôme, Eugene O'Neill Theatre (Nueva York)

1962 : Flora, de Fabio Mauri y Franco Brusati, escenografía de Jules Dassin, Théâtre des Variétés

1963 : Tovarich, de Anne Croswell y Lee Pockriss, escenografía de Peter Glenville, Broadway Theatre, Winter Garden Theatre

1970 : Camino Real, de Tennessee Williams, escenografía de Milton Katselas, Vivian Beaumont Theatre (Nueva York)

1971 : Les Anges meurtriers, de Conor Cruise O'Brien, escenografía de Joan Littlewood, Théâtre de Chaillot

1971 : Murderous Angels, de Conor Cruise O'Brien, escenografía de Gordon Davidson, Playhouse Theatre (Nueva York)

1972 : Nous irons à Valparaiso, de Marcel Achard, escenografía de Jacques-Henri Duval, Théâtre des Célestins, Giras Herbert-Karsenty

1975 : Des journées entières dans les arbres, de Marguerite Duras, escenografía de Jean-Louis Barrault, Théâtre d'Orsay

1976 : Des journées entières dans les arbres, de Marguerite Duras, escenografía de Jean-Louis Barrault, Ambassadors Theatre (Nueva York)

1981 : A Talent for Murder, de Jerome Chodorov y Norman Panama, escenografía de Paul Aaron, Teatro Biltmore (Nueva York)

1982 : Coup de soleil, de Marcel Mithois, escenografía de Jacques Rosny, Théâtre Antoine

1984 : Pense à l’Afrique, a partir de Think of Africa, de Gordon Dryland, escenografía de Jean-Pierre Granval, Théâtre Renaud-Barrault.

Créditos: Tomado de Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Aumont

#HONDURASQUEDATEENCASA

#ELCINELATELEYMICKYANDONIE

5 notes

·

View notes

Text

Francois Truffaut: The Actor by Susan King

Film directors on occasion have walked from behind the camera to appear in front of it. Part of the fun in watching Alfred Hitchcock movies is to see his wry cameos. The late Agnes Varda was a delightful presence in her documentaries such as in the award-winning FACES PLACES (2017). John Huston, who won Oscars for the direction and screenplay of THE TREASURE OF THE SIERRA MADRE (’48), received a supporting actor Oscar and Golden Globe nomination for THE CARDINAL (’63) and another Golden Globe nomination for CHINATOWN (’74).

And Vittorio De Sica, the Italian neo-realist master of such Oscar-winning foreign films as THE GARDEN OF THE FINZI-CONTINIS (’70), also received a supporting actor Oscar nomination for A FAREWELL TO ARMS (’57). Even French New Wave maverick Jean-Luc Godard has an uncredited role in Montgomery Clift’s final film THE DEFECTOR (’66).

Fellow New Wave pioneer Francois Truffaut acted in four feature films before his untimely death at the age of 52 in 1984. He made his acting debut in his haunting THE WILD CHILD (’70), which was inspired by the 19th century journal of Dr. Jean Itard revolving around his work with the Wild Boy of Aveyron, a feral child found in the forest. Itard named the boy Victor and attempted to civilize him.

Truffaut took on the role of the serious-minded doctor and Jean-Pierre Cargol, a young Gypsy boy, made his debut as Victor. The filmmaker’s daughter Laura Truffaut told me in a 2000 Los Angeles Times interview that he thought it would be easier to direct newcomer Cargol if he took on the role of Itard and also, “because he felt it wasn’t a great role for a professional actor.”

Her father, she noted, “was much more interested in the child than Dr. Itard. I think he worried that unconcsciously a professional actor would feel slighted or neglected by him.” Truffaut gives a poignant performance. And his good friend Alfred Hitchcock was so impressed with his turn, he sent Truffaut a funny telegraph asking the director for the autograph of the actor who played Itard.

He next starred in his brilliantly funny valentine to filmmaking DAY FOR NIGHT (’73), in which Truffaut gives a charming turn—he actually smiles in this movie—as a film director named Ferrand. He is so obsessed with cinema that film stock probably pulsates through his veins.

And while Itard had one charge, Ferrand must keep his cast together during the filming of a less-than-impressive romantic drama “Meet Pamela.” There’s the infantile leading man (Jean-Pierre Leaud of Antoine Doinel fame); Jacqueline Bisset as the British actress recovering from a nervous breakdown; an Oscar-nominated Valentina Cortese as an aging actress who can’t remember her lines; and Jean-Pierre Aumont as a veteran leading man with a secret. Truffaut won the Oscar for Best Foreign Language Film and was also nominated for his direction and screenplay.

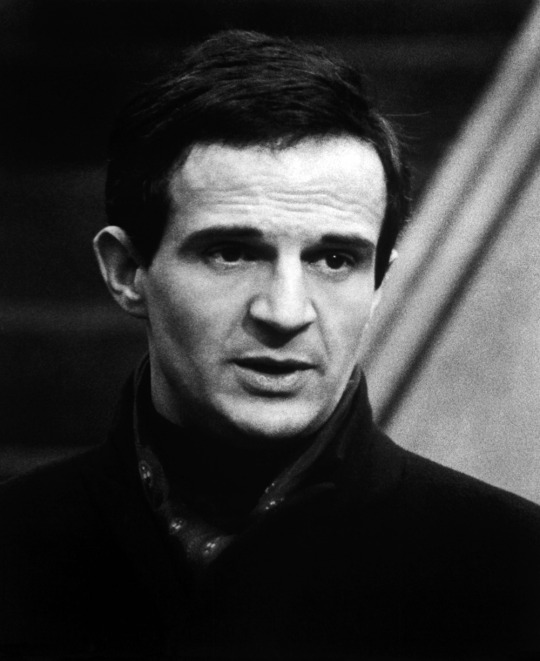

Four years later, Steven Spielberg cast him in his best-known role in the blockbuster science-fiction classic CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (’77) as Claude Lacombe, the compassionate, charming and even wide-eyed French scientist who is leading a UN investigating team on a series of unusual UFO activity. Truffaut was one of Spielberg’s idols and was thrilled he agreed to do the part. “I am not an actor; I can only play myself,” he told Spielberg, which was exactly what the filmmaker wanted.

Bob Balaban, who played the scientist’s translator David, recalled his experience working with Truffaut in a 2014 Los Angeles Times interview. “I got the job because I could speak French; at least what’s what my agent must have told them I guess,” Balaban explained.

Because his French was rusty, he basically lied about his prowess with the language. “I had a crash course in Berlitz, went on vacation and met Truffaut and explained to him in my very halting French I had lied to get the job, which he thought was very funny,” said Balaban, He wrote about his experiences in Close Encounters of the Third Kind: An Actor's Diary.

Truffaut kept a tape recorder in his room and would practice simple phrases like “Hello, how are you this morning?” during the evening. “He was so embarrassed he would speak inadequate English. He was an adorable, fun, loveable person but rather proper and just didn’t want to get caught speaking in a language he couldn’t be understood in.”

I witnessed an audience boo at the end of a screening of his dour drama THE GREEN ROOM (’78). Based on three Henry James short stories including “The Altar of the Dead,” the drama revolves around a World War I vet who writes obits for the local paper. Obsessed with death, he has a room in his house that is a shrine to his late wife. After the room is destroyed in a fire, he finds a chapel in ruins where he not only honors his wife but all of the dead he has known. Needless to say, things don’t end well for Truffaut’s Julien Davenne.

According to his costar Nathalie Baye, Truffaut almost shuttered the production because he feared he was giving a bad performance. She recalled that “he would say to me, ‘It’s madness; it will never work.’ And he came close to wanting to stop everything.”

Though some critics gave the film strong reviews, Truffaut didn’t fare as well. The New York Times’ Vincent Canby stated, “Truffaut does not make it easy for us to respond to Davenne.” And Time Out believed the film failed because of “Truffaut’s lack of range as an actor which his not helped by the script’s purple prose.”

I have seen GREEN ROOM a few times since 1979 and admire it more as I have gotten older. And though Truffaut the director miscast Truffaut the actor, we should admire that he took himself out the comfort zone as an actor. He doesn’t give a great performance, but he gives a brave one.

60 notes

·

View notes

Text

Tina Aumont's Family Tree

Sources:

Jean-Pierre Aumont family tree (you can go up to 1787)

Árbol Genealógico de Isidoro Gracia García (you can go up to 1465!)

Regla María Teresa Vidal at Geni, at Familysearch and at Ancestry.

Dos Actrices Internacionales descendientes de un Luño (Plenas Zaragoza 14.12.2016)

"De María África a María Montez, un mito en Technicolor" documentary directed by Jesús Reyes Mota, 2014.

La Exposición de María Montez viaja a Gran Canaria (El Apurón, 21.11.2013)

Personalidades Garafianas (12.2012)

Los orígenes turolenses y canarios de la actriz de Hollywood María Montez by María Victoria Hernández Pérez. Cabildo de la Palma, 2012.

"María: Montez Su Vida", edición especial del Centenario, book written by Margarita Vicens de Morales, Dirección General de Cine de la República Dominicana, 2012.

"Enrique Meneses, un flash" article in Spanish from Orsay magazine wriiten by José Luís Perdomo, 2011.

Los Orígenes palmeros de la actriz María Montez (October/November 2009)

Las raíces Turolenses de una diva (Heraldo, 26.10.2008)

"María Montez La Reina del Tecnicolor", book written by António Pérez Arnay and Terenci Moix, Filmoteca Canaria 1995.

*Very special thanks to Dominic Fuentes, @74paris and @shannendoherty-fans for their help.

If you know any details or have some photos from the family that aren't posted here, please send them and I will credit you. Remember that this family tree is growing as more info comes to light.

Thank you very much!

Eleni xxx

#Tina Aumont#family tree#Aumont Family#Montez Family#Gracia Family#Alexandre Salomons#Georges Berr#François Villiers#Mara Villiers#Aruna Villiers#Patty Villiers#Marisa Pavan#Jean Pierre Aumont#Patrick Aumont#Jean claude Aumont#María Montez#Maria Montez#Christian Marquand#María Montez II#Maria Montez II#María Montez Gracia Fiallo#Maria Montez Gracia Fiallo#Isidoro Gracia Vidal#Dominic Fuentes#Dominic Fuentes Gracia#Joaquín Gracia Vidal#María Teresa Gracia Román#Adita Gracia Vidal#Consuelo Gracia Vidal

44 notes

·

View notes

Photo

Danielle Darrieux, née le 1er mai 1917 à Bordeaux et morte le 17 octobre 2017, est une actrice française. En 80 ans de carrière, Danielle Darrieux a traversé l'histoire du cinéma parlant et a une carrière parmi les plus longues du cinéma avec plus de 100 films. Au théâtre, elle fut couronnée d'un Molière d'honneur en 1997. Elle était au moment de sa mort l'une des dernières actrices mythiques du cinéma mondial et était entrée dans le cercle des actrices centenaires le 1er mai 2017. Elle s'est montrée à son aise dans tous les genres, avec un égal bonheur, depuis les jeunes filles ingénues dans des comédies musicales « à la française », aux jeunes filles romantiques de drames historiques, la Marie Vetsera de « Mayerling » (1936) d'Anatole Litvak et la Catherine Yourevska de « Katia » (1938) de Maurice Tourneur, en passant par les mélodrames et les comédies pétillantes d'Henri Decoin dont « Abus de confiance » (1938), « Retour à l'aube » (1938), « Battement de coeur » (1939), « Premier rendez-vous » (1941), jusqu'aux sommets de sa carrière que représentent notamment « Occupe-toi d'Amélie » (1949) de Claude Autant-Lara, « La Vérité sur Bébé Donge » (1952) de Decoin et surtout les films de Max Ophüls. Après la bourgeoise de « La Ronde », Ophüls lui fera jouer une prostituée dans « Le Plaisir » et enfin lui offrira son plus beau rôle dans « Madame de... ».

La comédienne, bien des années avant Brigitte Bardot, va imposer les initiales de son prénom et de son nom : DD.

Danielle Darrieux voit le jour en 1917 à Bordeaux au sein d'une famille de mélomanes, mais passe son enfance à Paris.

La mort prématurée de son père contraint sa mère à donner des leçons de chant pour subsister.

Danielle en retire très tôt un goût prononcé pour la musique. Elle est dotée d'une voix menue, mais juste et claire. Elle prend également des cours de violoncelle et de piano, entrant même au Conservatoire de musique (études de violoncelle).

C'est par l'intermédiaire du mari d'une élève de sa mère, Marie Serta, qu'elle apprend que deux producteurs, Delac et Vandal, recherchent une héroïne d'environ treize ou quatorze ans pour leur prochain film. Elle se présente et passe des essais aux studios d'Épinay qui se révèlent concluants. Elle débute à 14 ans pour un premier rôle dans Le Bal (1931) de Wilhelm Thiele et, tout de suite, séduisant les producteurs par son allant et sa spontanéité, elle décroche un contrat de cinq ans.

Elle ne pensait pas initialement exercer le métier d'actrice, et n'a jamais pris de cours d'art dramatique.

« Jeune première idéale » du cinéma français dans les années 1930, elle a connu un succès qui ne s'est jamais démenti. Elle a beaucoup tourné, évoluant discrètement avec les années. »

Sa carrière commence avec des rôles de gamine facétieuse et fantasque aux côtés des plus grands acteurs populaires du cinéma français d'avant-guerre : Jean-Pierre Aumont, Henri Garat, Pierre Mingand et surtout Albert Préjean avec qui elle forme, en six films, le couple de charme des comédies musicales françaises des années 1930 (La crise est finie, Dédé, Quelle drôle de gosse...).

Dès son premier film, elle chante et interprète, dans bon nombre de ses films (bien souvent dans des compositions de Georges Van Parys), des chansons populaires qui font la joie du public : La crise est finie, Un mauvais garçon, Une charade et Premier rendez-vous, que la France entière fredonnera pendant des mois durant l'Occupation.

Durant cette période, elle a aussi tourné dans le film Mauvaise graine (1933), réalisé par un scénariste autrichien exilé, fuyant l'Allemagne nazie, Billy Wilder. Un film tourné dans les rues de Paris en décors naturels. « C'était une sorte de film d'avant-garde » dira Wilder.

Elle devient, en 1935, l'épouse du réalisateur Henri Decoin, rencontré un an plus tôt lors du tournage de L'Or dans la rue. Il lui fait tourner des comédies charmantes qui, aujourd'hui encore, font la joie des cinéphiles : J'aime toutes les femmes, Le Domino vert, Mademoiselle ma mère, ...

On la surnomme alors « la fiancée de Paris » et elle triomphe déjà au box-office. « Le succès, c'est un mystère, j'ai réussi peut-être parce que mon personnage n'était pas courant sur les écrans : je veux dire par là que je n'étais simplement qu'une jeune fille, alors que les autres gamines de quatorze ans jouaient déjà à la vamp. »

Oujours en 1935, Anatole Litvak lui offre un rôle plus dramatique : dans Mayerling, elle interprète une fragile et touchante comtesse Marie Vetsera aux côtés de Charles Boyer, déjà star en Amérique du Nord. C'est une révélation : Danielle Darrieux se montre émouvante tout en restant spontanée et naturelle. Le film connaît un succès mondial qui lui ouvre les portes d'Hollywood. C'est la consécration internationale pour Danielle Darrieux qui signe un contrat de 7 ans avec les studios Universal. Accompagnée de son mari, elle s'embarque pour Hollywood et tourne son premier film américain en 1938, La Coqueluche de Paris avec Douglas Fairbanks Jr.. Nino Frank, journaliste, déclara : « Danielle Darrieux débute à Hollywood et elle le fait avec une grâce extrêmement nuancée, un charme dépourvu de timidité, un talent qui enchante parce qu'elle est à l'aise et ne le brandit pas comme un drapeau. »

Mais très vite Danielle Darrieux s'ennuie à Hollywood et préfère casser son contrat pour rentrer en France.

Entre-temps, Danielle Darrieux a déjà tourné un film de Maurice Tourneur, Katia qui exploite le succès et la magie de Mayerling. Henri Decoin confirmera également le talent dramatique de Danielle Darrieux avec Abus de confiance et Retour à l'aube, et surtout, profitant de son expérience acquise aux États-Unis, il tourne un chef-d'oeuvre digne des meilleures comédies américaines Battement de coeur, un autre triomphe.

Danielle Darrieux déclare à propos de Henri Decoin : « ...J'ai toujours eu une absolue confiance en lui et je lui ai obéi en tout. Sans ses conseils, son flair et son appui, je serais sans aucun doute restée une jolie fille chantant et bêtifiant dans des productions mineures et j'aurais probablement quitté le métier assez rapidement. Il a su me mettre en valeur et me persuader que je pouvais jouer de grands rôles dramatiques. Il a même écrit pour moi, m'imposait ainsi dans un emploi où personne ne m'imaginait et ne me voulait. Il m'encourageait quand je perdais confiance ou quand je voulais abandonner. C'est à lui et à lui seul, que je dois d'être ce que je suis devenue. »

Les trois derniers films de Decoin sont des succès et Darrieux est l'une des vedettes les plus populaires du moment.

« ...Le public plébiscite, ovationne Danielle Darrieux. Les femmes portent à son instar des cravates, des jupes souples, les cheveux ondulés et libres sur les épaules... N'est-elle pas (sondage de la Cinématographie française) la plus populaire des vedettes ? N'est-elle pas copiée par toutes les jeunes femmes et jeunes filles qui voudraient posséder son aisance, sa joyeuseté, son élégance jamais tapageuse, toujours dans le vent ? »

Darrieux tourne un nouveau film avec Decoin, Coup de foudre, mais la guerre est déclarée et le film interrompu restera inachevé.

Divorcée d'Henri Decoin en 1941, avec qui elle conservera toujours des relations amicales, Danielle accepte, la même année, de tourner dans Premier rendez-vous pour la Continental. « Comme j'avais à l'instar de beaucoup de mes camarades tourné en Allemagne avant la guerre, je n'avais pas une idée bien précise de ce que représentait cette compagnie. » Le film et la chanson-titre connaissent un succès énorme en cette époque des années sombres de la guerre où le public a besoin de divertissement.

Elle se remarie en 1942 avec Porfirio Rubirosa, rencontré dans le Midi de la France, ambassadeur de Saint-Domingue, il sera soupçonné d'espionnage contre l'Allemagne au point d'être interné en Allemagne. Alfred Greven, directeur de la Continental, fait subir des pressions à Danielle Darrieux au point d'exiger d'elle, si elle ne veut pas que « la personne qui lui était chère eût de gros ennuis », de tourner deux autres films Caprices et La Fausse maîtresse pour la compagnie.

Elle fit également partie du voyage à Berlin en 1942 en compagnie d'autres acteurs français sous contrat avec la Continental dont Albert Préjean, René Dary, Suzy Delair, Junie Astor et Viviane Romance. Dans un documentaire diffusé sur ARTE au début des années 1990, elle déclarait qu'elle n'était partie en Allemagne, qu'après un accord avec les Allemands, en ayant l'assurance de rencontrer son mari Porfirio Rubirosa qui y était incarcéré. Une fois son mari libéré, Danielle rompt son contrat avec la Continental et passe la fin de la guerre en résidence surveillée à Megève puis, sous un faux nom, dans la région parisienne. Elle ne fut que peu inquiétée à la Libération.

Après trois années d'interruption, Danielle Darrieux revient à l'écran décidée à tourner la page aux rôles de jeunes filles écervelées de ses débuts. Après quelques années un peu grises, elle se remarie une troisième et dernière fois avec Georges Mitsinkidès en 1948, et commence pour elle une seconde carrière encore plus brillante que la première.

Après quelques films mineurs, Jean Cocteau, pour laquelle il envisagea quelques années plus tôt d'adapter La Princesse de Clèves, fait appel à elle pour interpréter la reine d'Espagne dans Ruy Blas (1948) de Pierre Billon avec Jean Marais. Mais c'est Claude Autant-Lara qui, l'employant différemment, lui donne l'occasion de renouer avec le succès avec trois films, un truculent vaudeville Occupe-toi d'Amélie (1949), où elle joue une femme entretenue de la Belle Époque, dans Le Bon Dieu sans confession (1953) où rouée et ambiguë elle interprète la garce assumée et Le Rouge et le Noir.

À nouveau, Henri Decoin la sollicite et l'impose dans un rôle très noir La Vérité sur Bébé Donge (1952) avec Jean Gabin. Elle est sublime dans ce rôle, un de ses meilleurs, d'une épouse aimante et bafouée qui devient une meurtrière statufiée. Elle fera deux autres films avec Decoin, un polar Bonnes à tuer et un film historique, L'Affaire des poisons où elle incarne Madame de Montespan.

Dans les années 1950, elle retrouve Hollywood pour quelques films. Elle chante et danse dans une comédie musicale aux côtés de Jane Powell dans Riche, jeune et jolie. Elle est choisie par Joseph Mankiewicz pour incarner la comtesse Anna Slaviska dans L'Affaire Cicéron avec James Mason, elle joue également la mère de Richard Burton (pourtant son cadet de 7 ans seulement) dans Alexandre le Grand (1956) de Robert Rossen.

Danielle Darrieux est au sommet de sa beauté et de son talent, elle triomphe aussi bien à l'écran qu'à la scène. Un grand directeur d'actrices va exploiter son admirable talent de tragédienne et revenu de son exil américain, Max Ophüls fait de Darrieux, au début des années 1950, son égérie. Danielle Darrieux n'a jamais été aussi belle que dans les films de ce « magicien » comme elle le nommera. Elle tourne dans trois chefs-d'oeuvre : La Ronde (1951) où elle incarne une épouse infidèle que ni son mari ni son amant ne parviennent à satisfaire ; Le Plaisir (1952) la transfigure, sous le soleil de Normandie, en putain respectueuse touchée par la grâce ; et surtout Madame de... Chef-d'oeuvre absolu qui commence comme une comédie légère et sombre dans le drame. Danielle Darrieux y fait une création digne de Dietrich et Garbo. Madame de... : « ... une femme prise au piège des passions, oiseau qui se croyait volage et se trouve tout à coup captif, masque mondain qui recèle une âme inquiète, corps d'apparat où le coeur va exercer ses terribles ravages. »

Karl Guérin écrira sur cette collaboration :

« ...de La Ronde au Plaisir, du Plaisir à Madame de..., les personnages interprétés par Danielle Darrieux découvrent la réalité du masque social dont ils finissent par être les victimes. Errant au milieu de tous les bonheurs possibles et jamais réalisés, celle qui fut la plus célèbre ingénue du cinéma français semble de film en film découvrir avec naïveté et étonnement l'univers des sensations et des passions. Parvenir à animer d'un frémissement ce visage et ce corps si ordinairement élégants, parvenir à attirer à la lumière du jour un peu de la femme dissimulée derrière l'image frivole et rassurante chère à l'actrice : voilà l'indice d'un certain plaisir ophulsien dont Danielle Darrieux fut plus que tout autre la victime consentante. »

Elle tourne aussi avec les plus grands acteurs de l'époque Jean Gabin, Jean Marais, Jeanne Moreau, Bourvil, Fernandel, Louis de Funès, Alain Delon, Jean-Claude Brialy, Michèle Morgan, Michel Piccoli... Elle donne également la réplique à Gérard Philipe dans deux adaptations de classiques de la littérature, en amoureuse éplorée dans Le Rouge et le Noir (1954) de Claude Autant-Lara d'après Stendhal et en femme d'affaires mêlant autorité et séduction dans Pot-Bouille (1957) de Julien Duvivier d'après Zola, deux énormes succès.

Duvivier, dont elle est devenue l'actrice préférée, la retrouve et l'entoure d'une pléiade d'acteurs comme Paul Meurisse, Lino Ventura, Serge Reggiani, Bernard Blier... dans un huis clos dramatique, Marie-Octobre (1959). Elle tournera encore avec Marcel L'Herbier, Sacha Guitry, Christian-Jaque, Marc Allégret, Henri Verneuil...

Un hommage lui a été rendu à la Cinémathèque française à Paris du 7 janvier au 2 mars 2009, avec une programmation spéciale de plus de 90 films de sa filmographie.

Un autre hommage lui a été rendu par Michel Drucker dans l'émission Vivement dimanche enregistrée le 24 février 2010, au cours de laquelle elle était entourée d'amis tels que Paulette Dubost et Charles Aznavour.

Danielle Darrieux est morte le mardi 17 octobre 2017 à l'âge de 100 ans à son domicile de Bois-le-Roi (Eure, France).

Daily inspiration. Discover more photos at http://justforbooks.tumblr.com

3 notes

·

View notes

Text

Novembre MMXXIII "November Who"

Films

Dr. Who and the Daleks (1965) de Gordon Flemyng avec Peter Cushing, Roy Castle, Jennie Linden, Roberta Tovey, Barrie Ingham, Michael Coles et Yvonne Antrobus

Ripoux contre ripoux (1990) de Claude Zidi avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy Marchand, Jean-Pierre Castaldi, Grace de Capitani, Line Renaud, Michel Aumont et Jean Benguigui

Coup de foudre et Conséquences (Fools Rush In) (1997) d'Andy Tennant avec Matthew Perry, Salma Hayek, Jon Tenney, Carlos Gómez, Tomás Milián, Siobhan Fallon et John Bennett Perry

Au-delà des grilles (Le mura di Malapaga) (1949) de René Clément avec Jean Gabin, Isa Miranda, Véra Talchi, Andrea Checchi, Robert Dalban et Ave Ninchi

Clemenceau, la force d'aimer (2023) de Lorraine Lévy avec Pierre Arditi, Emilie Caen, Elizabeth Bourgine, François Marthouret, Serge Riaboukine et Arthur Choisnet

L'Argent des autres (1978) de Christian de Chalonge avec Jean-Louis Trintignant, Catherine Deneuve, Laura et Michèle Kornbluh, Claude Brasseur, Michel Serrault, Gérard Séty et Jean Leuvrais

Mort sur la piste (2023) de Philippe Dajoux avec Jason Priestley, Eléonore Bernheim, Olivier Marchal, Roby Schinasi, Adèle Galloy et Olivia Courbis

Sylvia Scarlett (1935) de George Cukor avec Katharine Hepburn, Cary Grant, Brian Aherne, Edmund Gwenn, Nathalie Paley et Dennie Moore

La Cité sous la mer (City Beneath the Sea) (1953) de Budd Boetticher avec Robert Ryan, Mala Powers, Anthony Quinn, Suzan Ball, George Mathews, Karel Stepanek, Hilo Hattie et Lalo Rios

Second Tour (2023) de Albert Dupontel avec Cécile de France, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Scali Delpeyrat, Jackie Berroyer, Christiane Millet, Philippe Uchan, Renaud Van Ruymbeke et Bouli Lanners

Seuls les anges ont des ailes (Only Angels Have Wings) (1939) de Howard Hawks avec Cary Grant, Jean Arthur, Richard Barthelmess, Rita Hayworth, Thomas Mitchell, Allyn Joslyn, Sig Ruman et Victor Kilian

Un pyjama pour deux (Lover Come Back) (1961) de Delbert Mann avec Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, Edie Adams, Jack Oakie, Jack Kruschen, Ann B. Davis : Millie et Joe Flynn

Le Couteau dans la plaie (1962) d'Anatole Litvak avec Sophia Loren, Anthony Perkins, Gig Young, Jean-Pierre Aumont, Régine, Yolande Turner, Tommy Norden, Mathilde Casadesus et Elina Labourdette

Garde à vue (1981) de Claude Miller avec Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider, Guy Marchand, Pierre Maguelon, Jean-Claude Penchenat et Elsa Lunghini

La Sanction (The Eiger Sanction) (1975) de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, George Kennedy, Vonetta McGee, Jack Cassidy, Heidi Brühl, Thayer David, Reiner Schöne, Michael Grimm et Jean-Pierre Bernard

Deux Hommes dans la ville (1973) de José Giovanni avec Jean Gabin, Alain Delon, Michel Bouquet, Mimsy Farmer, Victor Lanoux, Ilaria Occhini, Guido Alberti, Cécile Vassort, Bernard Giraudeau et Christine Fabréga

JFK (1991) de Oliver Stone avec Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Kevin Bacon, Laurie Metcalf, Jay O. Sanders, Michael Rooker, Sissy Spacek, Joe Pesci et Jack Lemmon

Le Juge et l'Assassin (1976) de Bertrand Tavernier avec Michel Galabru, Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Jean-Claude Brialy, Renée Faure, Cécile Vassort, Yves Robert, Jean-Roger Caussimon et Jean Bretonnière

Le Fugitif (The Fugitive) (1993) d'Andrew Davis avec Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Andreas Katsulas, Jeroen Krabbé et L. Scott Caldwell

Un singe en hiver (1962) de Henri Verneuil avec Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Suzanne Flon : Suzanne Quentin, Gabrielle Dorziat, Hella Petri, Marcelle Arnold, Charles Bouillaud et Anne-Marie Coffinet

Doctor Who (1996) de Geoffrey Sax avec Sylvester McCoy, Paul McGann, Eric Roberts, Daphne Ashbrook, Yee Jee Tso, John Novak et Michael David Simms

Séries

Doctor Who Saison 19, 20 Series 1, 3, 11, 5, 4

Castrovalva - Four to Doomsday - Kinda - The Visitation - Black Orchid - Rose - La fin du monde - Des morts inassouvis - Earthshock - Time-Flight - Destination: Skaro - Ark of Infinity - La Famille de sang - Smith, la Montre et le Docteur - The Day of the Doctor - Snakedance - The Star Beast - The Ghost Monument - Le Colocataire - La Chute de Pompéi

Top Gear Saison 20

A l'abordage ! - Ils ont roulé sur l'eau - Mission Camping-Car

Brokenwood Saison 8, 5, 4, 3

Quatre incendies et un enterrement - Dix petits héritiers - Tu ne tueras point - Un Noël rouge

Affaires sensibles

Les étonnantes enquêtes du bureau des ovnis - 1975, l'année de la femme - Caravelle Ajaccio-Nice : un crash secret Défense ?

Coffre à Catch

#140 : "Elles répondaient au nom de Bella" (avec Max MK) - #141 : Qui sera le futur Mr Money in the Bank? - #142 : Y'a R les amis!! Y'a R ! - #143 : Tiffany prend les rennes et Finlay prend la Trique !

Happy Days Saison 4

De l'huile sur le feu - Remise des prix : première partie - Remise des prix : deuxième partie - Le Jour J est arrivé - Les Mauvais Garçons - Howard inventeur - Le Chien de Fonzie - Ralphy a de sacrés ennuis - Le Baptême de Fonzie

Downton Abbey Saison 4

La Succession - Lettre posthume - Faste et Renaissance - Le Prétendant - Rien n'est terminé - Une vraie surprise - Dernières Festivités

Professeur T Saison 1

Anatomie d'un souvenir - Un poisson nommé Walter - Règles d'or - L'amour d'une mère - Sophie sait tout - Le fils dévoué

The Crown Saison 6

Persona Non Grata - Deux photographies - Dis-Moi Oui - Onde de choc

Spectacles

Prom 10 : Doctor Who at the Proms (2010) avec Karen Gillan, Arthur Darvill et Matt Smith

Taratata 30 (2023)

La symphonie des jeux vidéos aux Chorégies d'Orange (2021)

Doctor Who at the Proms (2013) avec Neve McIntosh, Dan Starkey, Matt Smith, Jenna Coleman, Carole Ann Ford, Peter Davison, Nicholas Briggs, Ben Foster et Murray Gold

Le vison voyageur (2023) de John Chapman et Ray Cooney avec Michel Fau, Sébastien Castro, Armelle, Nicole Calfan, Anne-Sophie Germanaz, Alexis Driollet, Delphine Beaulieu et Arnaud Pfeiffer

Doctor Who: A Celebration (2006) avec David Tennant, Murray Gold et Russell T Davies

Drôle De Genre (2023) de Jade-Rose Parker avec Victoria Abril, Lionnel Astier, Axel Huet et Jade-Rose Parker

Prom 13: Doctor Who Prom (2008) avec Freema Agyeman, Noel Clarke, Camille Coduri et Catherine Tate

Livres

Doctor Who le dixième docteur, Tome 1 : Les révolutions de la terreur de Elena Casagrande, Nick Abadzis et Arianna Florean

Les contes du vortex de Pepperpot x Friends (Pauline Cadart Serizel, Marie Valerio, Rémi Germain, Robin Brou, Manon Segur, Julien Cadart Serizel, Flavia Valerio et Gökan Martin)

Le docteur Who entre en scène de Terrance Dicks

Doctor Who le dixième docteur, Tome 3 : Les fontaines de l'éternité de Elena Casagrande et Nick Abadzis

Les Daleks de David Whitaker

2 notes

·

View notes

Text

Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier (1984) #MrCinema 307

Retrouvez la bande-annonce du film Un dimanche à la campagne ponctuée des secrets de tournage et d'anecdotes sur celui-ci. ■ Abonnez-vous sur YouTube ► https://goo.gl/dck70g ■ Suivez-moi sur Twitter ► https://goo.gl/IMyExb ■ Rejoignez-moi sur Facebook ► https://goo.gl/eWnGLq ■ Suivez-moi sur Instagram ► https://goo.gl/N7expq 🎥 Un dimanche à la campagne est un film français réalisé par Bertrand Tavernier, sorti en 1984. ✎ Comme chaque dimanche de cette année de 1912, un vieux peintre au crépuscule de sa vie accueille ses enfants dans sa maison de campagne. Le sérieux de son fils contraste fortement avec l'anticonformisme de sa fille, une personne pleine de vie. Il ne les comprend pas, on ne l'écoute plus... Il se sent vieux, très vieux... 🎬 Fiche technique ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Réalisation : Bertrand Tavernier, assisté de Jean Achache Production : Alain Sarde et Bertrand Tavernier Photographie : Bruno de Keyzer Date de sortie France : 11 avril 1984 ☺ Distribution ▬▬▬▬▬▬▬ Geneviève Mnich, Sabine Azéma, Louis Ducreux, Michel Aumont, Monique Chaumette, Jean-Roger Milo, Claude Winter, Pascale Vignal, Jacques Poitrenaud ✎ Sources Wikipedia: https://ift.tt/2Lujv1v ✎ Sources AlloCiné: https://ift.tt/1PEexeU #GenevièveMnich #SabineAzéma #LouisDucreux #MichelAumont #MoniqueChaumette #JeanRogerMilo #ClaudeWinter #PascaleVignal #JacquesPoitrenaud #BertrandTavernier #ColoTavernier #PierreBost #AlainSarde #BrunodeKeyzer #ArmandPsenny

https://youtu.be/jS4GMp_7XVo

0 notes

Text

A l’instar des institutions et des mentalités, le cinéma français n’a pas échappé à l’influence de Mai 68. Les années qui suivirent ce printemps historique furent, dans ce domaine, celles d’une irrésistible évolution vers la permissivité.

La période qui s’étend de 1969 à 1974 forme une période historique assez homogène, celle qu’un critique français, Jean-Pierre Jeancolas a pu baptiser “les années Pompidou”. Des années, dit-il, « où le calme apparent, la torpeur et la morosité de surface cachaient des mouvements de profondeur, des mutations à la fois sociales et mentales ». Ces mouvements profonds, le cinéma français les a enregistrés à sa manière, du cinéma politique d’après Mai 68, dont la secousse se prolongea assez longtemps, jusqu’à celui de la « permissivité », autre conséquence directe du fameux printemps parisien, qui devait déboucher sur la vague de cinéma pornographique des années 1973-1975, au terme d’une escalade aussi logique qu’irrésistible. Mais à côté de ce cinéma aux couleurs de l’époque continua de subsister, comme si de rien n’était, une production courante qui eut pour fonction, comme par le passé, et avec un succès inchangé, de satisfaire les goûts du grand publIc, un public toujours désireux de voir des films qui lui fassent oublier les problèmes du temps, bien plus que d’y trouver des interrogations nuisibles à son confort intellectuel.

L’HORLOGER DE SAINT-PAUL de Bertrand Tavernier (1974) avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis

LA TRAQUE de Serge Leroy (1975) avec Mimsy Farmer, Jean-Pierre Marielle, Michael Lonsdale, Michel Constantin, Philippe Léotard

Z de Costa-Gavras (1969) avec Jean-Louis Trintignant, Yves Montand, Irène Papas, Jacques Perrin

EMMANUELLE de Just Jaeckin (1974) avec Sylvia Kristel Alain Cuny

COUSIN COUSINE de Jean-Charles Tacchella (1975) avec Marie-Christine Barrault, Victor Lanoux, Marie-France Pisier

LACOMBE LUCIEN de Louis Malle (1974) avec Pierre Blaise et Aurore Clément

MOI Y’EN A VOULOIR DES SOUS de Jean Yanne (1973) avec Bernard Blier, Nicole Calfan, Michel Serrault, Fernand Ledoux, Jean-Roger Caussimon, Daniel Prévost

LA NUIT AMERICAINE de François Truffaut (1973) avec Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud, Jean,Pierre Aumont, Valentina Cortese

L’AMOUR L’APRES-MIDI d’Éric Rohmer (1972) (sixième et dernier volet des Six contes moraux) avec Bernard Verley, Zouzou, Françoise Verley, Daniel Ceccaldi

GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU PLAISIR d’Alain Robbe-Grillet (1974) avec Jean-Louis Trintignant, Anicée Alvina, Olga Georges-Picot, Michael Lonsdale

LES VALSEUSES de Bertrand Blier (1974) avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Miou-Miou, Jeanne Moreau, Brigitte Fossey, Isabelle Huppert

LE CERCLE ROUGE de Jean-Pierre Melville (1970) avec Alain Delon, André Bourvil, Gian Maria Volonte, Yves Montand, François Périer

L’esprit militant

Le cinéaste le plus représentatif des courants qui agitent alors la société française est certainement Jean-Luc Godard. Après avoir génialement annoncé, avec presque un an d’avance, ce qu’allait être Mai 68, dans La Chinoise (1967), après avoir vécu intensément cette période, Godard s’en fit le chroniqueur et le propagandiste dans des films marginaux, réalisés plus ou moins collectivement ou en collaboration (avec Jean-Pierre Gorin, le plus souvent) et qui ne connurent en général qu’une diffusion de circuits parallèles, comme Le Gai Savoir (1969), Le Vent d’Est (1970), Pravda (1970), Vladimir et Rosa (1971), etc. Cette première période « underground » prit fin avec un retour à la production normale, à l’occasion de Tout va bien (1972), interprété par Jane Fonda et Yves Montand. Après l’échec de ce film, Godard reprit ses expériences, se retira en province, s’essaya à la vidéo, et sacrifia même à la mode du porno en incluant des scènes « hard » dans Numéro deux (1975) réalisé avec Anne-Marie Miéville. Cette période d’errances se poursuivra jusqu’à l’orée des années 80. Itinéraire exemplaire d’un cinéaste fidèle à lui-même et à ses prises de position, et qui n’a cessé d’intriguer ses confrères et de malmener le public.

Autre cinéaste politique, à la trajectoire plus cohérente que celle de Godard, Chris Marker ressentit également profondément les événements de Mai 68. Associé successivement aux « collectifs » SLON et ISKRA, il avait dès 1967 filmé une grève dure à Besançon avec A bientôt, j’espère, au titre prophétique. Il y aura ensuite, notamment, La Bataille des dix millions (1971), Le Train en marche (1971), La Grève des travailleurs de Lip (1974), etc. Tout cet effort trouvera son aboutissement dans Le fond de l’air est rouge (1977), puissante synthèse politique, d’un grand non-conformisme, sur les années récentes.

De son côté, le groupe ISKRA poursuivit son activité, dans l’esprit du cinéma militant, issu de Mai 68 et des États généraux du cinéma français qui avaient donné l’impulsion et publié des manifestes énergiques. Plusieurs groupes du même genre fonctionnèrent un certain temps, mais aucun ne révéla un nouveau Marker. D’autres cinéastes réagirent différemment, ainsi Louis Malle qui partit pour l’Inde, d’où il rapporta d’intéressants documentaires comme Calcutta (1969) et L’Inde fantôme (1969), avant de se faire, à son tour, l’explorateur de la société française, avec Humain trop humain (1974) sur les usines Citroën, et Place de la République (1974), sortes de reportages sociologiques qui rencontrèrent beaucoup moins de succès qu’un film à scandale, Le Souffle au cœur (1971). Malle ne reviendra au premier plan qu’avec Lacombe Lucien (1974), une des œuvres qui contribuèrent le plus à la fameuse mode « rétro » qui devait caractériser le début de la période suivante.

Au nombre des produits de Mai 68, on rangera encore Marin Karmitz, avec Camarades (1969) et Coup pour coup (1972), films engagés qui n’échappèrent pas à l’accusation de démagogie de la part même des milieux auxquels ils s’adressaient, et ce que la suite de la carrière du cinéaste sembla confirmer. Vétéran des luttes clandestines, René Vautier trouva dans le climat de ces années l’occasion de refaire surface, avec Avoir vingt ans dans les Aurès (1972) et La Folle de Toujane (1974).

TOUT VA BIEN – écrit et réalisé par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin (1972) avec Yves Montand, Jane Fonda

LE SOUFFLE AU COEUR de Louis Malle (1971) avec Benoît Ferreux, Lea Massari, Daniel Gélin, Michael Lonsdale

COUP POUR COUP, film documentaire français militant réalisé par Marin Karmitz (1972)

LA GREVE DES TRAVAILLEURS DE LIP de Chris Marker (1974)

Sur fond de politique

A la faveur du climat ainsi créé, on vit se constituer un cinéma politique moins confidentiel, plus délibérément commercial, et recherchant par divers moyens (gros budgets, vedettes, recours à une actualité d’exploitation plus facile) l’audience du public le plus large, généralement avec succès. Ainsi firent Costa-Gavras, avec Z (1969), histoire de l’assassinat d’un homme politique grec de gauche et avec L’Aveu (1970), inspiré de l’autobiographie d’Arthur London consacrée aux purges communistes, ou Yves Boisset avec L’Attentat (1972), film sur l’affaire Ben Barka, R.A.S. (1973) sur la guerre d’Algérie et Dupont Lajoie (1974) sur le racisme ordinaire des Français. Dans la même lignée, encore que d’une orientation politique différente, on peut mentionner Le Complot (1973) de René Gainville, consacré à l’O.A.S. et aux complots des « activistes » Algérie française, dans lequel Jean Rochefort incarne une belle figure d’ «officier perdu» unique dans le cinéma d’alors.

La politique apparaît aussi, avec plus ou moins d’acuité selon les cas, dans certains films de Claude Chabrol, qui tourne beaucoup au cours de la période : une dizaine de films entre 1969 et 1974. Parmi les meilleurs : Le Boucher (1970), Juste avant la nuit (1971), Les Noces rouges (1973). Ce dernier est sans doute le plus directement politique, avec Nada (1973) d’un niveau inférieur. Dans Les Noces rouges, fait divers criminel, les protagonistes sont des personnages politiques (appartenant à la majorité gaulliste), et l’intrigue évoque certains scandales immobiliers, comme il en pullulait alors. Malgré les outrances habituelles de Chabrol, le film n’est pas dépourvu d’une certaine vérité. Plus conventionnel apparaît Nada, qui s’en prend aux réseaux terroristes d’extrême gauche et aux captures d’otages. Cette fois le romanesque l’emporte nettement sur la vérité sociale et l’observation.

On trouve des références plus exactes à la réalité politique et sociale dans La Race des seigneurs (1974) de Pierre Granier-Deferre, adapté par Pascal Jardin d’un roman à succès de Félicien Marceau. Alain Delon y campait avec autorité un « jeune loup » de la politique, comme la Ve République en a produit beaucoup. La Horse (1970), dû à la même équipe Granier-Deferre et Pascal Jardin, contenait aussi des allusions précises à des débats idéologiques contemporains, ce qui n’est plus le cas des autres films réalisés par le même duo.

Enfin, on rattachera, un peu artificiellement, au cinéma politique les films de Jean-Pierre Mocky, dont la verve caricaturale et un anarchisme foncier et volontiers salace rendent l’auteur difficile à situer. Tournant beaucoup au cours de la période, il a réalisé notamment : Solo (1969), L’Étalon (1969), L’Albatros (1971) et Chut ! (1972). Mais aucun de ses films, pas tous réussis, ne saurait laisser indifférent.

L’AVEU de Costa-Gavras (1970) adapté du livre du même nom d’Artur London avec Yves Montand, Simone Signoret, Michel Vitold

DUPONT LAJOIE d’Yves Boisset (1974) avec Jean Carmet, Jean Bouise, Pierre Tornade, Ginette Garcin, Jean-Pierre Marielle, Isabelle Huppert

LES NOCES ROUGES de Claude Chabrol (1973) avec Claude Piéplu, Michel Piccoli, Stéphane Audran

LA RACE DES SEIGNEURS de Pierre Granier-Deferre (1974) avec Alain Delon, Sydne Rome, Jeanne Moreau

L’ETALON de Jean-Pierre Mocky (1970) avec Bourvil, Francis Blanche, Jacques Legras

En marge

Une autre conséquence de l’éclatement des structures de l’ancien cinéma, accéléré sinon provoqué par la secousse de Mai 68, fut, à l’opposé d’un cinéma engagé, voire militant, l’apparition d’une tendance ultra-formaliste, résolument marginale, et s’en prenant aux fondements même du langage cinématographique. Cette tendance est surtout illustrée par des noms comme Philippe Garrel, avec Marie pour mémoire (1967), Le Révélateur (1968), Le Lit de la vierge (1969), Les Hautes Solitudes (1973), etc, Yvan Lagrange avec Tristan et Iseult (1972) et Jacques Robiolles avec Le Jardin des Hespérides (1975).

Proches de ce courant, on rangera les tentatives cinématographiques d’écrivains comme Alain Robbe-Grillet, avec L’homme qui ment (1968), L’Éden et après (1969) ou Glissements progressifs du plaisir (1973) et surtout Marguerite Duras, qui, avec Détruire, dit-elle (1969), Nathalie Granger (1972), La Femme du Gange (1973) et India Song (1974), amorçait cette exploration des vertiges cinématographiques, qui allait la conduire jusqu’aux limites d’un non-cinéma, revendiqué comme but ultime de sa démarche.

Tout comme celle de Godard, cette démarche allait exercer un pouvoir de fascination sur certains cinéastes apparemment éloignés d’elle, ainsi Eric Rohmer, captivé par la part croissante faite à la parole, dans ce qui cessera bientôt de pouvoir être appelé un art de l’image. Quant à l’inclassable Jean-Daniel Pollet, il oscille d’un cinéma pseudo-commercial (L’amour c’est gai, l’amour c’est triste, 1968) à une sorte d’avant-garde, très personnelle, avec Le Maître du temps (1969) ou Aquarius (1971).

LES HAUTES SOLITUDES de Philippe Garrel, sorti en France (1974) avec Jean Seberg, Nico, Tina Aumont, Laurent Terzieff

L’HOMME QUI MENT de Alain Robbe-Grillet (1968) avec Jean-Louis Trintignant

L’AMOUR C’EST GAI, L’AMOUR C’EST TRISTE de Jean-Daniel Pollet (réalisé en 1968, sorti en 1971) avec Claude Melki, Bernadette Lafont, Jean-Pierre Marielle, Chantal Goya, Marcel Dalio

De quoi rire et frémir