#神戸市営地下鉄

Text

夕刻の菜の花畑

View On WordPress

0 notes

Photo

地下鉄に乗ると撮りたくなる #神戸市営地下鉄 #神戸カメラ部 #sumasumatai_love #神戸市営地下鉄6000形 #鉄道写真 #鉄道のある風景#be_one_transport #mcl_transports #exciting_vehicles #fever_locomotion #world_bestvehicle (新神戸駅) https://www.instagram.com/p/ClZiXgCBcnM/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#神戸市営地下鉄#神戸カメラ部#sumasumatai_love#神戸市営地下鉄6000形#鉄道写真#鉄道のある風景#be_one_transport#mcl_transports#exciting_vehicles#fever_locomotion#world_bestvehicle

0 notes

Photo

地下鉄三宮駅の東西自由通路。以前は抜けられなかったのだけど、おかげで便利になった。 #神戸 #kobe #北長狭通 #kitanagasadori #三宮駅 #駅 #station #神戸市営地下鉄 #kobesubway #通路 #passage #東西自由通路 (地下鉄三宮駅) https://www.instagram.com/p/CidnjFlP-08/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

涼しげ #天井 #神戸市営地下鉄 #地下鉄新長田駅 #地下鉄駅構内 (新長田駅) https://www.instagram.com/p/Cgjtsc1PfuE/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

【かいわいの時】慶長十一年(1606)十二月十三日:秀頼、生国魂神社を再建(大阪市史編纂所)

家康は、豊臣家の財力を失わせるため、故太閤秀吉の菩提をとむらうためなどと称し、秀頼に対して、さかんに寺社の造営・修復を勧めた(略)当時、秀頼が造営・修復した寺社など方広寺大仏殿、誉田八幡宮、四天王寺、東寺金堂、石清水八幡宮、生国魂神社、勝尾寺、中山寺、叡福寺太子堂、観心寺金堂、常光寺庫裏、宇治橋、鞍馬寺など(柏原市「玉手山物語」)。※原文ママ

石山本願寺建立の際��は、この生国魂神社を隣接地に遷座して建立したとも言われるが、だとするならば石山本願寺は生国魂神社の最初の鎮座地に存在したことになる。また、近年の研究によれば石山本願寺は豊臣期の大阪城の詰之丸に存在したとの説もあるが、これがもし事実ならば、生国魂神社の最初の鎮座地は豊臣期の詰之丸付近に相当する、現在の天守閣周辺ということになる。 戦国時代には、石山本願寺に隣接していたため石山合戦で焼失した。天正11年(1583年)、豊臣秀吉が、大坂城を築城する際に現在地に社地を寄進して社殿を造営し、天正13年(1585年)に遷座した。このときに造営された社殿は、「生国魂造」と呼ばれる、流造の屋根の正面の屋上に千鳥破風、唐破風さらにその上に千鳥破風と3重に破風を乗せるという独特の建築様式のものである(いくたま夏祭りみこし会)。

(写真)『摂津名所図会 巻之三』より「生玉神社 其二」(スミソニアン蔵)。

江戸時代には、豊臣秀頼により造営された社殿が慶長20年(1615年)の大坂夏の陣による兵火で焼失したが、江戸幕府により社殿は再興され、社領300石も安堵された。寛永-正保期(1624 - 1648年)の「摂津国高帳」によれば、その社領地は下難波村(現在の浪速区)にあった。また5代将軍徳川綱吉の生母である桂昌院は、黄金若干を当社に寄進したという。『摂津名所図会』では、当時の境内の様子や走馬神事の様子などが描かれている。幕末の『浪花百景』にも絵馬堂、弁天池が選ばれている。弘化2年(1845年)には、社殿の造替がなされた《略》1912年(明治45年)1月には「南の大火」により社殿を焼失し、1913年(大正2年)11月に再建された。しかし1945年(昭和20年)3月13日・14日の第1回大阪大空襲により再び焼失した。1948年(昭和23年)に神社本庁の別表神社に加列され、翌1949年(昭和24年)7月に本殿が再建されるも、1950年(昭和25年)9月のジェーン台風で倒壊してしまった。その後、1956年(昭和31年)4月に鉄筋コンクリート造で再建された(ウィキペディア)。

17 notes

·

View notes

Text

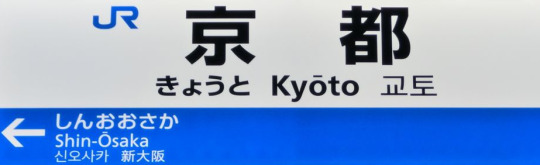

Adrian Frutiger(Font Designer)

視認性抜群なJR京都駅のフォント。

日本語部分はモリサワの新ゴ・ボールド書体。

欧文部分はスイスの超有名フォントデザイナー、アドリアン・フルティガー氏によるフルティガー・ボールド書体。

スイスは世界で最も多くの有名書体デザイナーを輩出している国の一つです。

ちなみに京阪の日本語部分はモリサワの新ゴM、欧文はこちらもJRと同じくフルティガーのボールドとなかなかオシャレ。

近鉄の欧文部分もフルティガーのボールド。神戸市営地下鉄も欧文部分は同じくフルティガーのボールド。

京都市営地下鉄の日本語部分は鎌田経世によるゴシック4550というマニアックさ。

阪急の日本語部分はイワタUD丸ゴシックM、欧文部分は定番のヘルベチカのレギュラー書体、駅番号はUD新ゴ DBという変則表示。

最後に阪神の日本語部分は、視覚デザイン研究所のロゴG DBですが、欧文部分はフリーフォントのベルダナというところが大阪らしいです。

フルティガーのもう一つの代表作にアベニール書体というのがあるのですが、1990年代後半、未完成だった残りのライト・ウェイトとヘビー・ウェイトを当時、ドイツのライノタイプ社に所属していた日本のフォントデザイナー、小林章と共同で制作してアベニールの全書体を完成させ、アベニール・ネクストとしてリリースしています。

15 notes

·

View notes

Text

鈴蘭台から乗り換え久しぶりに谷上駅です。旧北神急行が市営化されてから日本一海抜の高い地下鉄駅となったようです。谷上駅前の夕暮れがきれいです🌆#神戸電鉄 #神戸電鉄有馬線 #鈴蘭台駅 #谷上駅 #神戸電鉄6000系 #神戸電鉄5000系

5 notes

·

View notes

Quote

右側に立ち、左側を空ける片側空けが世界で初めて行われたのはロンドンの地下鉄駅だという。

片側空けはエスカレーターの普及とともにヨーロッパ、アメリカなどに広がり、当時の「先進国」では当然のマナーとされており、オリンピック、万博を経て本格的な国際化を迎える中で、外国人の目から見て恥ずかしくない振る舞いが求められた。

そんな中、関西では着々と片側空けが広がっていく。1981年に開業した京都市営地下鉄、1985年に新神戸駅に到達した神戸市営地下鉄で、片側空けを呼びかける放送や掲示が行われ、1990年代に入っても近鉄布施駅、京阪京橋駅、JR東西線北新地、大阪天満宮、海老江駅などでマナー啓発が行われた記録があるという。

この頃になると片側空けは関東でも行われるようになり、1989年9月2日の読売新聞は「最近、新御茶ノ水駅にロンドン方式らしい現象が現れるようになった」と伝えている。

「歩かないで、両側に立つべき」が多数派なのに…「エスカレーターの片側空け」が終わらない根本原因【2023編集部セレクション】 そもそもは関西の鉄道会社がマナーとして推奨した (3ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

4 notes

·

View notes

Quote

制服に着替える時間は、労働時間に当たるのか-。都営地下鉄の業務委託先団体で発覚した正社員と契約社員の待遇格差を巡り、こうした命題が問われている。厚生労働省のガイドラインでは、使用者が義務付ける服装への着替えは労働時間に含まれるとしているが、その対応は鉄道会社に限らず、業種や企業によって分かれているのが実情だ。外資系家具販売のイケア・ジャパン(千葉県船橋市)は平成18年の開業以来、店舗従業員の制服への着替えを労働時間に含めていなかったが、労働組合の指摘を受け今年9月にルールを変更。出退勤時の着替え時間をそれぞれ「一律5分」と算定し、賃金の支給対象とした。着替え時間が労働か否かを巡り、訴訟に発展したケースもある。令和3年4月、大阪、京都、兵庫3府県の郵便局で勤務する従業員44人が日本郵便を相���取り、出退勤時の着替えにかかる「1日14分」の未払い賃金などを求め、神戸地裁に提訴した。最高裁は平成12年、三菱重工業長崎造船所の従業員が起こした同様の訴訟で、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とし、着替え時間も含まれるとして未払い分の支払いを命じる判決を下した。この判決以降、「着替えは労働」という流れが企業側にも浸透しつつあったが、外食チェーン大手、フジオフードシステム(大阪市)がパート従業員の着替えを労働時間に算入しなかったとして、昨年6月に労基署の是正勧告を受けた。今月6日には、札幌市の看護師らでつくる労働組合の支部が、未払い賃金の支払いを求めてストライキを決行。業種によっても、実際の対応にはいまだバラつきがみられる。(白岩賢太)

「着替えは労働」か、企業で分かれる対応 都営地下鉄委託先団体の待遇格差 - 産経ニュース

2 notes

·

View notes

Photo

📸拾翠亭・九条邸跡庭園(九條池) Shusuitei / Kujo-tei Ruins Garden, Kyoto ——京都御苑の最南に残る江戸時代の庭園。栄華をほこった藤原氏の流れを汲む貴族/公家・九条家が残した茶室/数寄屋建築と池泉回遊式庭園“九條池”。 ———————— ▼交通アクセス🚇 京都市営地下鉄 丸太町駅より徒歩4分 京阪本線 神宮丸太町駅より徒歩12分 最寄りバス停は「烏丸丸太町」バス停下車 徒歩3分 ———————— ▼住所📍 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 ———————— 「拾翠亭」(しゅうすいてい)は『京都御苑』の最南端にある和風建築。 平安時代に栄華を誇った藤原氏をルーツに持ち、代々朝廷で摂政・関白をつとめた“五摂家”の一つ・九条家(九條家)の江戸時代の御屋敷の一部で、建物前に広がる“九條池”もかつて九条邸の庭園の遺構。 2023年1月の雪の日の写真を追加して紹介!☃️ ▼他の写真や解説のつづきは @oniwastagram のプロフURLかこのURLから。 For more photos and commentary, please visit @oniwastagram 's profile URL or this URL. https://oniwa.garden/kujotei-shusuitei-kyoto/ ———————— #japanesegarden #japanesegardens #japanesearchitecture #japanarchitecture #kyotogarden #kyotoarchitecture #zengarden #landscapedesign #beautifuljapan #beautifulkyoto #japanarchitect #japandesign #jardinjaponais #jardinjapones #japanischergarten #jardimjapones #kyototrip #kyototravel #庭院 #庭园 #庭園 #日本庭園 #京都庭園 #京都雪 #京都雪景色 #雪の京都 #京都旅行 #京都観光 #おにわさん (拾翠亭) https://www.instagram.com/p/CpEgj97Pgnf/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#japanesegarden#japanesegardens#japanesearchitecture#japanarchitecture#kyotogarden#kyotoarchitecture#zengarden#landscapedesign#beautifuljapan#beautifulkyoto#japanarchitect#japandesign#jardinjaponais#jardinjapones#japanischergarten#jardimjapones#kyototrip#kyototravel#庭院#庭园#庭園#日本庭園#京都庭園#京都雪#京都雪景色#雪の京都#京都旅行#京都観光#おにわさん

2 notes

·

View notes

Text

『犬王』舞台巡り【山陽道編】

友魚の旅路/平家都落ちルートも巡りたいよね、という記録です。関西在住・北部九州出身なのでこの経路なんてもう数え切れんほど往復しているが視点を変えるだけでこんなにも新鮮な旅ができるってすごいなあと思う。

行った場所:腕塚(腕塚堂・腕塚神社)/草戸千軒町遺跡/厳島神社/花岡八幡宮/壇ノ浦古戦場・赤間神宮ほか

腕塚(兵庫県神戸市・明石市)

腕を埋めて腕塚。一の谷の戦いに破れ西へと落ちゆく途中で非業の死をとげた平忠度の腕を埋めたと伝えられる"腕塚"は神戸市長田区駒ヶ林と明石市天文町の2箇所にある。え どゆことじゃ?と思ったけど知りたいこと全部書いてある論文ありました(大坪舞2008「祭祀される忠度の腕ー伝承を引き寄せる場をめぐってー」『論究日本文学』88)。こちらを参考にすると、そもそも忠度死地は『平家物語』でも史実でも絞り込めない。両地の忠度伝承は、駒ヶ林は17世紀後半(腕塚そのものは19世紀)、明石は17世紀初頭(腕塚は17世紀後半)までは遡れそう、とのこと。

駒ヶ林の腕塚は一の谷からちょっと東に位置。地下鉄海岸線駒ヶ林駅が最寄り。長田港に面する民家に囲まれて"腕塚堂"がある。細い路地に入っていくけど看板や標石があるので迷いはしないと思う。ガレージみたいなお堂。北西に忠度胴塚もある(こっちは看板少なくてわかりにくかった。伍魚福さんの隣)。

明石の腕塚は一の谷から西へ10kmほど離れる。山陽電鉄人丸前駅下りてすぐの"腕塚神社"。神社といってもお堂はごく小さい。木製の腕は地元の彫刻家の方が奉納されたもので、これで患部を撫でるとよくなるとか(境内においてあった「腕塚神社縁起」より)。東南に忠度塚と忠度公園もある。駅をはさんで北の丘陵にある人丸神社は柿本人麻呂を祀るが、境内に"盲杖桜"があり目の見えない人とのゆかりが深い。このへんからは明石海峡と行き交う船たちがよく見えます。

当たり前ですが京都とは全然景色が違っている。南が海、北が山。海を眺めていると友魚としてはこのへんまでは始めて来た場所であっても(見えなくても)"知ってる景色"なんだろうし逆に平家の人びとにとっては都を落ちて流浪の身になってしまったことを思い知らされる景色なんだろうなと思う。

どちらの腕塚も、いまも地元の人に愛されているのが伝わってくるたたずまい。腕塚が複数箇所にあるの、後世の人たちが"物語"を求めた結果だと思うのでそんな人間の営みが愛おしくなります。

草戸千軒町遺跡(広島県福山市)

直接の舞台ではないのですが、湯浅監督がふくやま草戸千軒ミュージアム(広島県立博物館)の街並み復元模型に言及されていたので。博物館では中世の人々の生活に関連する出土品を沢山見られる。本編で町の人たちが持ってて印象的な曲物の容器もいっぱい並んでる。

草戸千軒町遺跡は当時の海岸線で芦田川の河口付近にあった中世の港町。友魚と谷一さんも寄ったかな?と思っていたのですが、拠点的な大都市というわけではないようなのと、どうやら14世紀後半は一時的に町が衰退していたようなので寄ってないかもしれません。友魚が魚をほぐしているシーンはまだ広島らしいので(オーコメより。広島を2年もまったり旅していたのはちょっと謎)、このあたりかなと思っていたのですが、お金持ちがの人がいるのは尾道とか鞆とかかな。

遺跡現地は博物館から西南約2kmに位置。調査後に掘削されあとかたもありませんが、法音寺橋に説明板が設置されている。橋を渡って芦田川の右岸には草戸稲荷神社と明王院(常福寺)がある。明王院は本堂が1321年、五重塔が1348年に建てられたものなので、友魚たちが見たかもしれない建物がそのまま残っていることになる。明王院入り口付近の石垣にはひょうたん形の石が組み込まれている箇所があり(現地に説明板あり)、犬王ポイント高いように思います。

厳島神社(広島県廿日市市)

あれに見えるは厳島(ここでお社は映さないの超好き)。斎き島=神様をお祀りする島 として古くから信仰されてきた。1151年に安芸守となった平清盛は厳島神主家の佐伯氏と関係を深め、12世紀後半に海上の社を造営。その後何度か建て替えられているが、主要な建物の配置は基本的には変わっていないらしい。特に印象的な回廊は、現在のものは永禄~慶長年間(1558~1615)の再建。作中の回廊は、1241年に再建され、1537年に焼けたものにあたる。

干潮のタイミングで訪問したので、社殿が建ってるベースとの距離感がわかってよかった。友魚が落ちちゃっても自力で這い上がれそうな深さで安心(海の子なので心配には及ばないんだろうけど)。社殿が海に浮かんでいる姿が見られなかったのがかなり残念だけど、昼に干潮だと夜に満潮になる、という関係が理解できた。

大鳥居は改修中だったので足場が組んであり近くまで行けず。でも社殿の柱にもフジツボいっぱい付いてるのが確認できました。大鳥居も何回か建て替えられていて、現在のものは明治期の再建。1325年に2代目が倒壊してから1371年に3代目が建てられるまで空白期間があるので、友魚訪問時(1360年代後半くらい?)、実際には建ってなかったぽい。

しゃもじって琵琶みたいな形だな~と思いながらお土産見てたのですが、弁財天の琵琶っぽい工芸品としてつくられるようになったんですね。知らなかった。

花岡八幡宮(山口県下松市)

境内に友魚が雨宿りしてた塔(閼伽井坊多宝塔)がある。多宝塔の建てられた時期、立て看板では「室町中期」となっているのですが、ガイドブックやウェブ上で「室町末期」説も見るのでど~いうこっちゃと思っていたのですが、建築様式からみて室町中~後期、解体修理で見つかった木片に永禄3年(1560)の墨書あり、ということのようです(下松市HPより)。また、お宮そのものも創建当初の鎮座地から1489年頃に現在地に動いているらしい。作中で描かれているのは実際よりも少し下った時期の姿になるのかなと思います。

多宝塔の実物は思っていたより小さい印象を受ける。というか、ここに友魚があの感じで座っているのを想像すると、まだだいぶこどもだな...?!と感じました。

旧山陽道に面した丘陵上に位置し、高いところにあるのでめちゃくちゃ石段を登る。現代人にとっては雨宿りにちょっと寄るレベルを越えてるので、参道入り口あたりでお寺の人が友魚に声をかけたのかもとか想像します。

壇ノ浦古戦場・赤間神宮ほか(山口県下関市)

鴨の河原と同様、壇ノ浦も始まりの場所であり終わりの場所。

壇ノ浦古戦場跡は関門大橋の下関側のふもとに「みもすそ川公園」として整備されている。ちょうどこのあたりに友魚の暮らしていた集落があったのかなと想像できる景色。作中では霧に包まれて対岸は描かれていないけど、九州側の門司がかなり近くに見える。この土地も"境界"ですね。

赤間神宮は壇ノ浦古戦場跡から南西1kmに位置。壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇を祀る。江戸時代までは阿弥陀寺で、明治の神仏分離により天皇社赤間宮へ。1940年に赤間神宮に改称。1958年につくられた水天門は「波の下にも都がございます」の竜宮城を地上に造りだす意図でデザインされている。

耳なし芳一の舞台でもあり、境内の片隅に芳一堂あり。宝物館ではいろんな種類の琵琶も見られる。境内に平家蟹の標本も置いてる。

生きてる平家蟹は市立しものせき水族館海響館で見られる。海響館ができるまえの旧下関市立水族館は長府にあったのだけど、敷地内に"鯨館"という鯨形の建物があった。現在は中には入れないけど外観は見られます。小さい頃訪れたことがあって、でっかい鯨!のイメージだったけど今回再訪したら思っていたより小さいな...となりました。場所は関見台公園。下関は近代捕鯨発祥の地とされ、鯨とゆかりが深い。たまたまかもしれませんがモチーフの重なりが面白いです。

旅してこの文章を書くことで、山陽道、というか瀬戸内の海辺が友魚の旅路であり作中作(腕塚、鯨、竜中将)の舞台でもあるという重なりをはっきり認識できたのでよかった。この作品の重層的につくられているところが大好きです。

文献(本文中で言及したものを除く)

小川國治編 2001『長州と萩街道』街道の日本史43 吉川弘文館

県立広島大学宮島学センター2020「宮島 大鳥居のひみつ」

広島県歴史散歩編集委員会編2009『広島県の歴史散歩』山川出版社

ふくやま草戸千軒ミュージアム2020『瀬戸内の交流 まちのにぎわい 人のつながり』

峰岸隆2015『日本の回廊、西洋の回廊』鹿島出版会

山口県歴史散歩編集委員会編2006『山口県の歴史散歩』山川出版社

山口佳巳2008「仁治度厳島神社廻廊の復元的研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第148集

頼祺一編 2006『広島・福山と山陽道』街道の日本史41 吉川弘文館

6 notes

·

View notes

Photo

地下鉄に乗ると撮りたくなる #神戸市営地下鉄 #神戸市営地下鉄6000形 #鉄道写真 #鉄道のある風景#be_one_transport #mcl_transports #exciting_vehicles #fever_locomotion #world_bestvehicle #神戸大好き #神戸foic #神戸写真部 #love_hyogo #lovehyogo #ひょうごイーブックス百景 #神戸カメラ部 #sumasumatai_love (地下鉄三宮駅) https://www.instagram.com/p/CkR12CEhTuX/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#神戸市営地下鉄#神戸市営地下鉄6000形#鉄道写真#鉄道のある風景#be_one_transport#mcl_transports#exciting_vehicles#fever_locomotion#world_bestvehicle#神戸大好き#神戸foic#神戸写真部#love_hyogo#lovehyogo#ひょうごイーブックス百景#神戸カメラ部#sumasumatai_love

0 notes

Photo

東出口1 #神戸 #kobe #下山手通 #shimoyamatedori #県庁前駅 #駅 #station #神戸市営地下鉄 #kobesubway #railway #鉄道 #電車 #列車 #駅スタグラム #階段 #段スタグラム (県庁前駅 (兵庫県)) https://www.instagram.com/p/ChoDxGqLZ2f/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

改修工事前(?)の 地下鉄駅構内 剥き出しの天井が 某ビデオゲームっぽい #改修工事前 #地下鉄山手線新長田駅 #新長田ダンジョン #新長田さがしてダンジョン #地下道 #地下鉄駅構内 #神戸市営地下鉄 アイテムは日傘 そんな装備で大丈夫か? (新長田駅) https://www.instagram.com/p/CgjtQLMPpZu/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

🇺🇸アメリカデジタルアーティスト Mitchell Schwartz様 ( @mitch_schwartz_digital_art )ご依頼の墨絵作品を Mitch様のデジタルブレンド ✨ちなみにこの原画作品は既にSOLD OUT✨ ページ1〜4がデジタル ページ5が原画 元々の原画もキラキラしてる作品です😊✨ デジタル化すると見えてくる世界 墨絵の良さを残しつつ、デジタルで世界観を作るMitch様のアート流石です‼️ 人はイモムシは嫌うけど、蝶々は好きな人が多い いずれ綺麗になるとはわかっていても、なぜイモムシは嫌がられるのだろう?? これを投資に例えると、イモムシの段階で労力を注ぐことが、未来への自分の為にもなる。そう思うと人生て、いかにイモムシを好きになれるかどうか?イモムシの段階からケアできるかどうか? にかかっているのかな〜〜 と思ったこの頃☺️ 皆さんどう思うかな? Mitch様今回も素敵なデジタルブレンドありがとうございました🙇♂️ めっちゃ素晴らしいです☆☆ ✨✨✨✨✨✨✨✨ 7/9(土) しもつかれビスコッティ新商品イベントが終了‼️ 最高でした‼️大盛況でした‼️ ここまでこれたこと 皆様に感謝申し上げます 商品送付ご希望の方は、順次送付致します。もう暫くお待ち下さい🙇♂️ 今回ビスコッティの他、作品レプリカや手描き提灯も売れ、 マグカップグッズも好評でした ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 元HSBC社長立澤様コラボ企画 『常識を逸脱したアート個展』 in 東京 下記日時・下記場所で開催予定 【日時】 8/6(土)午前設営/午後スタート 【場所】 GALERIE du JURA(ギャラリエ・ジュラ) 〒107-0062 東京都港区南青山2-12-1 ミヤコヤビルF 東京メトロ銀座線 「外苑前」駅下車 4a番出口より徒歩3分 東京メトロ銀座線/半蔵門線/大江戸線 「青山一丁目」駅下車 5番出口より徒歩7分 in 大阪 【日時】9/10(土) 午前設営/午後スタート 【場所】Imagine & Design 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-6-12 【電車】 地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅下車①番出口徒歩5分・クリスタ長堀北⑤番出口すぐ 地下鉄堺筋線「長堀橋」駅下車 2-B出口徒歩2分 地下鉄長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅下車 2-B出口徒歩2分 【車】 阪神高速1号環状線「道頓堀」出口から約5分 阪神高速3号神戸線「西長堀」出入口から約5分 専用駐車場はございませんので、近隣有料駐車場をご利用下さい。 すぐに会場が埋まってしまいますので、 お早目のご連絡をDMへお願いします🙏 東京か大阪どちらに参加かDMください🙇♂️ 【参加費】 数千円程(そこまでかからないと思いますが、追って連絡します) 【イベント内容】 ❶元HSBC立澤社長とのコラボトークショー ❷ハンド墨絵ライブパフォーマンス ❸墨絵作品鑑賞会 参加希望の方、大変恐縮ではございますが、立澤( @kenichi_tatsuzawa )または、荒川( @godloveyou1204 )のDMへご連絡下さい🙇♂️ 当日のイベントでお会いできることを心から楽しみにしております✨😊 #東京でイベント開催 #大阪でイベント開催 #筆を使わない墨絵師 #墨絵師 #墨絵 #sumie #ハンドドローイング #handdrawing #日本を代表する墨絵師 #墨絵アーティスト #書道好きな人と繋がりたい #画家さんと繋がりたい #飛墨 #hisumi #唯一無二の墨絵師 #唯一無二の墨絵アーティスト #しゅう墨絵 #shusumie #生きる墨絵 #UNESCO #世界遺産 #墨絵個展 #人形のわたや #蝶々墨絵 #デジタルアート #digitalart #しもつれビスコッティ #七尾の狐 #妖狐 #玉藻前 https://www.instagram.com/p/Cfz1uE7vvSI/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#東京でイベント開催#大阪でイベント開催#筆を使わない墨絵師#墨絵師#墨絵#sumie#ハンドドローイング#handdrawing#日本を代表する墨絵師#墨絵アーティスト#書道好きな人と繋がりたい#画家さんと繋がりたい#飛墨#hisumi#唯一無二の墨絵師#唯一無二の墨絵アーティスト#しゅう墨絵#shusumie#生きる墨絵#unesco#世界遺産#墨絵個展#人形のわたや#蝶々墨絵#デジタルアート#digitalart#しもつれビスコッティ#七尾の狐#妖狐#玉藻前

2 notes

·

View notes

Text

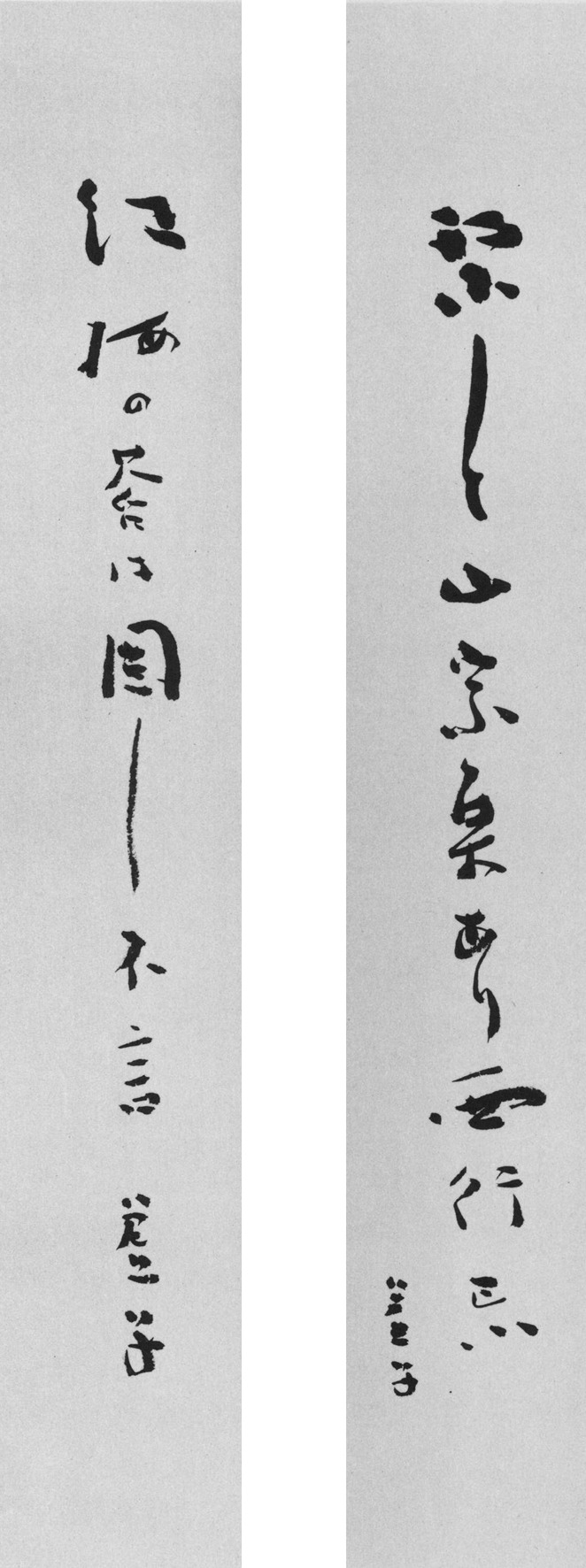

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅵ

花鳥誌2024年6月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

10 思ひ川渡れば又も花の雨

初出は『ホトトギス』昭和三年七月号。「貴船奥の宮」と前書き。『五百句』には、「昭和三年四月二十三日 (西山)泊雲、(野村)泊月、(田中)王城、(田畑)比古、(同)三千女と共に鞍馬貴船に遊ぶ」と注記。

成立の事情は『ホトトギス』昭和三年九月号の、「京都の暮春の三日」なる虚子の紀行文に詳しい。二十一日夜、大阪で「花鳥諷詠」の初出とも言うべき毎日新聞社での講演の後、東山から鞍馬・貴船・大原と洛北を巡った。二十三日当日は、前日ほどの雨ではないが、天気は悪く、かなり寒かった。鞍馬から貴船に向かい、昼食の後、幸い雨もあがって貴船神社から奥の宮へと向かい、宿に戻って句会を行い、掲句は「春の雨」の形で披露されている。

本井英氏は「虚子『五百句』評釈(第五五回)」(『夏潮』)で、昭和十年三月発売の「俳句朗読」レコードに添えられた自注を紹介している。それによると、貴船神社を参詣後、貴船川という小川にそってさらに物寂しい奥の宮に着くと、ほとんど参詣する者もなく、辺りには桜がたくさん咲いており、落花もあれば老樹もあった。貴船神社でも雨だったが、しばらく降ると止み、奥の宮にゆく道にある思ひ川が貴船川に流れ込んでおり、そこでまた降り出した、という。

当初「春の雨」としたのは、京都特有の、降ったりやんだりする「春雨」を実地に体験した報告として成った、ということだろう。それが様々な桜を濡らし、花を散らして川に流す方に重心を置いて「花の雨」とした。ここで「又も」が報告に終わらず、奥山の桜の様々な姿態を想像させる、繚乱の華やかさを得るに至った。

「思ひ」は、和歌では恋の火を連想させ、貴船には恋の説話が堆積している。恋多き女、和泉式部も夫の心変わりに貴船にお参りをし、貴船川を飛ぶ蛍を見て、歌に託して祈願をしたら、ほどなく願いが叶い、夫婦仲が円満に戻ったという故事がある。

さらに、謡曲「鉄輪」では、嫉妬に狂った公卿の娘が 貴船社に詣で、鬼神にしてほしいと祈願し、明神の託宣があって、娘は髪を分け、五本の角をして、足に松明をつけ、これを口にもくわえ、頭にも火を燃え上がらせて鬼の姿に変じたという。

虚子は、こうした幾多の恋の話を面影に、一句を絢爛たる「花の雨」に転じて詠み留めたのである。

なお、田畑夫妻は祇園の真葛原でにしん料理屋を営む。吟行に侍した三千女は、かつて千賀菊の名で祇園の一力に出ていた舞妓であった。虚子の祇園を舞台にした小説『風流懺法』の三千歳のモデルである。

11 栞して山家集あり西行忌

『五百句』に「昭和五年三月十三日 七宝会。発行所」と注記。

この句については、『夏潮虚子研究号』十三号(二〇二三年初月)に私見を披露しているので、ここにそのあらましを再記する。

最近提出された岸本尚毅氏の掲句に対する解釈の要点は、以下の通りである。「山家集」と「西行忌」という、氏によれば同語反復に終始したこの句は、

「定型と季題以外何物もない」句ということになる(『高濱虚子の百句』)。そもそも膨大な数残る虚子句から、配合の句に絞って論じた所に本書の狙いがある。通常季題と季題以外の取り合わせに俳人は苦心するが、氏に拠れば、虚子にはその迷いの跡がない、と言う。その理由を探ることが本書の目的でもある、とも言う。

従って、標題句もそうした関心から選ばれ、「人の気配がない」句として解釈されるに至る。その真意は、本書の最後に置かれた「季題についての覚書」に明らかである。岸本氏によれば、虚子の配合の句は、一般のそれより季題に近いものを集めた「ありあわせ」なのだという所に落ち着く。虚子の工夫は、季題を季語らしく見せることにあり、それは季題のイメージの更新でもあった、という仮説が提示される。

ここまで確認したところで、掲句を眺めれば、「西行忌」から「山家集」を「ありあわせ」、「栞」がどの歌になされているのか、その折の情景や人物はほぼ消去されているというのが、岸本氏の解釈であろう。

ただし、岸本氏は、「おしまいにまぜっかえすようなことを」言うと断りを入れて、「句はあるがままにその句でしかない」というのも虚子の真意だったろう、と記している。

これを私なりに敷衍して述べれば、虚子にもともと二物衝撃のような俳句観は極めて希薄だったのだから、標題句のような一見すると同語反復に見える「ありあわせ」については、季題がどれで季節がいつかといった議論を無効にする句作りがなされていたことになる。したがって、「同語反復」の良否を議論することは、虚子の句の評価においては、本質的ではないことになる。

虚子の読書を題材とした句にも、標題句より取り合わせの色が多少は濃いものがある。

焼芋がこぼれて田舎源氏かな

昭和八年の作なので、標題句から詠まれた時期も遠くない。『喜寿艶』の自解はこうである。

炬燵の上で田舎源氏を開きながら焼藷を食べてゐる女。光氏とか紫とかの極彩色の絵の上にこぼれた焼藷。

絵入り長編読み物の合巻『偐(にせ)紫田舎源氏』は、本来女性向けの読み物であった。白黒の活字印刷ではない。木版本で、表紙および口絵に華麗な多色摺の絵を配した。それらは、物語上の主要な人物を描くものではあるが、顔は当代人気の歌舞伎役者の似顔絵となっていた。

「読書」というより、「鑑賞」と言った方がいいこの手の本への接し方は、色気を伴う。主人公光氏は、光源氏のイメージを室町時代の出来事に仕立て直したものである。そこに食い気を配した滑稽と、冬の余り行儀のよくない、それが故に微笑ましい、旧来の読書の季節感が浮かんでくる。確かにこれから比べれば、西行忌の句は人物の影は薄いし、西行の繰り返しということにはなる。周到な岸本氏は、

去来抄柿を喰ひつつ読む夜哉

落花生喰ひつつ読むや罪と罰

など、虚子句から同じ発想のものを、「焼芋」句の評で引いてもいる。

そこで、標題句の解釈の焦点は、「栞」が「山家集」のどこにされているのかについての推論・推定に絞られてくる。まずは『山家集』中、もっとも有名な次の歌が想起されよう。

願はくは花の下にて春死なむ

そのきさらぎの望月の頃

西行は出来ることなら、旧暦二月の望月の頃に桜の下で死んでゆきたいと願った。『新歳時記』よりさかのぼり、標題句の成立から三年後に出された改造社版『俳諧歳時記』(昭和八年)の「西行忌」の季題解説は、虚子が書いている。この歌を引いて、その願望の通り、二月十五日か十六日に入寂したことを伝えている。従って、掲句についても、この歌と願い通りの入寂を想起するのが順当であろう。その意味で、この句は「花」の句の側面を持つことになる。

ここまでくると、一句の解釈は、読み止しにした人も、「願はくは」の歌に「栞」をした可能性が出てくる。また、仮にそうでななくとも、「西行忌」に「栞」された「山家集」からは、西行と花の奇縁を想起するのは、当然のことと言えるだろう。

花有れば西行の日とおもふべし 角川源義

例えば、この句は「西行忌」ではなく、「花」が季題だ、という事に一応はなるだろう。また、「西行の日」を「西行忌」と考えてよいのか、という問題も残る。しかし、一句は「桜を見れば、桜があれば、その日を西行入寂の日と思え」という意味であり、「西行入寂の日」の奇縁、ひいては西行歌と西行の人生全体への思いがあふれている。むしろ、「西行忌」という枠を一旦外すことを狙った、広義の意味での「西行忌」の句と言えるだろう。

逆に虚子の句は、「西行忌」に「山家集」を持ち出すことで、和歌・俳諧の徒ならば、西行の作品とともに、その生きざまに習おうとする思いは一入のはずではないか、というところに落ち着くのだろう。「栞」をした人を消すことで、逆に西行を慕った人々に連なる歌俳の心が共有される句となっているわけで、かえってここは、具体的な人物など消して、西行の人生と歌のみを焦点化した方がよかったのである。

回忌の句は、俳諧の場合、宗祖を慕いつつ、一門の経営に資する世俗性が付きまとってきた。近代俳句はそういう一門の流派を嫌った子規の書生俳句から生まれたが、皮肉なことにその死の直後から「子規忌」は季題に登録され、他ならぬ虚子自身が、大正の俳壇復帰に向けて子規十七回忌を利用した経緯もある(井上『近代俳句の誕生』Ⅳ・2)。

しかし、西行ならば、広く歌俳を親しむ人々一般に、「開かれた」忌日として価値が高い。標題句が、西行一辺倒で詠まれた理由は、西行の「古典性」「公共性」に由来していたとみてよい。標題句の同語反復に近い言葉の選択の意義は、祈りの言葉に近いものであったからで、それを正面から行わず、「栞」を媒介に『山家集』の読者を無限につなげていく「さりげなさ」こそが、虚子の意識した俳句らしさであったと見る。

『虚子百句』より虚子揮毫

11 栞して山家集あり西行忌

12 紅梅の莟は固し不言

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし)

1961年京都市生まれ

日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。

専攻、江戸文学・近代俳句

著書に

『子規の内なる江戸』(角川学芸出版)

『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会)

『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫)

『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

1 note

·

View note