#神呪寺

Text

Space and Temples

View On WordPress

0 notes

Text

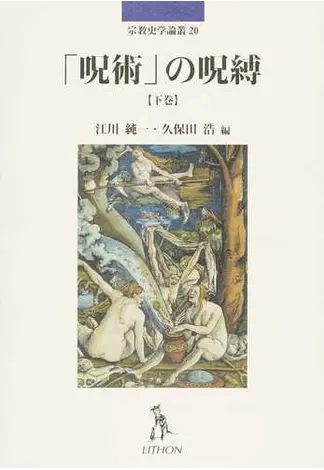

『「呪術」の呪縛』下巻の読書ノート

江川純一・久保田浩編『「呪術」の呪縛』(下)リトン、2017年。

第一部 呪術概念の再検討

鶴岡賀雄「「呪術」の魅力:「永遠のオルタナティブ」の来歴と可能性についての試論」

「マギア」を人類学的・宗教学的分析概念としてではなく西欧精神史の構成要素として見て、古代ギリシアから、中世神学、ルネサンス、近世キリスト教、現代芸術に至るまで、マギアの位置づけを跡づける。

そこでは、マギアがつねに、公共宗教や哲学といった正統的な知や生き方に対して、劣位に置かれた人々による代替行為として位置づけられる。しかし、この民衆の低級知は正統知でないがゆえに、かえってそれを批判的に超える超高級知ともなりうるものであった。

近世神秘神学における神的/悪魔的/自然的という三分法が、人類学・宗教学における宗教/呪術/科学の三区分に改鋳されていったのではないか、という指摘はなるほどなあと感じ。また、世間的・民衆的な低級知たるマギアがつねに物を介するというのも、フェティッシュとの関係で興味深い。

「神秘主義」概念の検討については別稿に譲るとされているが、その「別稿」とはこれですね。→

鶴岡賀雄「「神秘主義」概念の歴史と現状」『東京大学宗教学年報』vol. 34、東京大学文学部宗教学研究室、2017年、pp. 1–24。

https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/47687#

なお、本論文の中で、サラマンカ大学の学士アマドール・デ・ベラスコが持っていたグリモワール(魔術の指南書)をめぐる事件の話が出てくるが、最近、魔術のことを考えすぎて、先日、江川さんから「grimoireとは魔術書のことなんですよ」と教えてもらう夢を見た。

山崎亮「社会学年報学派の呪術論素描」

ユベールとモースの「呪術論」は混乱に満ちた論文であり、その一因として呪術のアポリア(呪術は私的なものであるが、社会的な性格ももつ)が挙げられる。この混乱を理論的に整理したのがデュルケームの聖理論であるが、ユベールとモースは納得していなかった。

江川純一「「magia」とは何か:デ・マルティーノと、呪術の認識論」

イタリア宗教史学におけるマジーア概念を、特にエルネスト・デ・マルティーノの『呪術的世界』とその後の転回にしたがって明らかにする。宗教学において一般的に、「呪術」は「宗教」のネガとして語られがちだが、宗教史学はこの対比・対立を認めない。

デ・マルティーノは『呪術的世界』において、呪術的世界は「自分の魂の喪失の危機とそこからの解放」という実存のドラマによって根拠づけられるとして肯定的に評価したが、この世界を歴史的時代であるとしたがゆえに、進化主義的宗教論と見分けがつかなくなってしまった。

「呪術的心性と原始的心性を混同している」という師ペッタッツォーニらの批判を受け、デ・マルティーノは後年、「呪術的世界」という想定を取り下げ、神話ー儀礼の結合物としての「呪術ー宗教現象」を探究するようになる。

注にある、「今後、20世紀の宗教学思想を振り返るときには、ペッタッツォーニ、デ・マルティーノ、エリアーデのトライアングルによる、神話ー儀礼的技術としての「呪術ー宗教」の考察が軸となるであろう」という指摘が興味深い。

なお、A. C. ハッドンが報告したボルネオのトゥリク族の男の話(ある男は鉤形の石を頑なに手放そうとしなかった、その石は魂が自分の身体を去るのを引き留めているのだという)がラトゥールのファクティッシュのようで面白い。

第二部 事例研究:古代~中世

渡辺和子「メソポタミアにおける「祈祷呪術」と誓約:「宗教」と「呪術」と「法」」

なかなか論争的ですごい論文であった。一言ではまとめづらいが、アッシリアの『エサルハドン王位継承誓約文書』(ESOD)の構成や文法を分析することで、誓約と儀礼、「言うこと」と「すること」の宗教的な結びつきを考察する。

アッシリア学者の重鎮オッペンハイムは、西洋人として祈りと儀礼が結びつくことに耐えられず、「メソポタミア宗教」は書かれるべきではない、とまで言う。また、ESODの誓約と儀礼という形式こそが、契約(誓約)宗教としての一神教の成立と後のキリスト教の成立にも影響を与えたという。

高井啓介「その声はどこから来るのか:腹話術の魔術性についての考察」

叙述がトリッキーで面白い。腹話術が古代の神学者たちによって魔術として扱われ、近代に脱魔術化していった過程が示される。旧約聖書サムエル記上の「降霊術」がギリシア語に翻訳される際にἐγγαστρίμυθος(腹話術)と訳されたために腹話術の魔術化が始まった。

降霊術が腹話術と見なされることで、腹話術師は腹の中に悪霊をもつことになり、霊媒は魔女扱いされるようになる。しかし、腹話術の魔術性を否定し、単なるトリックだとしたのが、『百科全書』で数学に関する項目を多く書いているジャンバプティスト・ドゥ・ラ・シャペルの『腹話術』であった。

山本伸一「カバラーにおける神名の技法と魔術の境界」

ユダヤ教のカバラーにおいて、正当な呪術と禁じられた魔術の境界は不分明である。このことを15世紀のカバラー文学、ルネサンスの自然魔術の影響下のカバラー、18世紀のエムデン=アイベシュッツ論争という3つの事例に即して考える。

15世紀スペインのカバラー文学の共通点は、主人公であるカバリストが終末とメシア来臨を促すために悪魔を追放しようと立ち上がるも、悪魔に騙されて取り逃がしてしまい、逆に魔術に手を染めた悪人として非難される、という物語。中2っぽいというか、『進撃の巨人』(デビルマン)フォーマットだなと。

青木健「ゾロアスター教神官マゴスの呪術師イメージ:バビロニア文化の影響と呪術師イメージの由来」

マゴスには「呪術師」「神秘主義の達人」「放蕩」といったイメージが付与されるが、ゾロアスター教の神官の職能を検討してみると、実態は王朝に仕える官僚であり、吉凶暦や蛇占いといった副業の方がイメージの形成要因となったと考えられる。

青木健『古代オリエントの宗教』は、渡辺論文の注で、紀元前2世紀から13世紀までのオリエントの宗教史を扱うものなので、「書名と内容が一致していない」と批判されていた。

毛利晶「古代ローマにおける凱旋の儀式:トリウンプスに関する最近の研究動向を中心に」

ローマで戦争で勝利を収めた将軍が行う凱旋の儀式トリウンプス(triumphus)。そこでユピテルの扮装をする凱旋将軍の役割は神か王か。近年の論争を踏まえて、著者は元々ユピテルの儀式であったものが後に将軍自身を讃える儀式へと変化していったと推測する。

凱旋式挙行の要件が、①命令権(imperium)、②鳥占権(auspicium)、③軍隊指揮(ductus)、④幸運(felicitas)の4つだったというのが、統治(王)・呪術(宗教)・軍事の三権が一人に集中しているようで興味深い。

野口孝之「近代ドイツ・オカルティズムの「学問」における「魔術」」

19世紀後半から20世紀初頭に展開されたオカルティズムにおける「魔術」の位置づけを、キーゼヴェッター、エスターライヒ、シュティルナーという3人の思想を中心に検討する。

ドイツの代表的なスピリチュアリスト、カール・ドゥ・プレルの概念das transzendentale Subjektを「超越的主体」と訳しているけど、「超越論的主観」では。このドゥ・プレルの理論を援用するキーゼヴェッターはオカルティズムをGeheimwissenschaftと呼び、先人としてスウェーデンボルグを挙げている。

ちなみに、スウェーデンボルクを批判したカントの『視霊者の夢』の第一部第二章のタイトルはgeheime Philosophie(オカルト哲学)である。

寺戸淳子「「呪術ではない」祭儀:「秘義」としての聖体拝領」

大変勉強になった。キリスト教の「聖体拝領(聖餐)」「実体変化」「神秘的肢体」といったややこしい話を基本的なところから丁寧に教えてくれるので、これらの神学的議論に関心がある人におすすめの入門的論文。

12世紀に「実体変化」の教理が確立したのと同時に、「神秘的肢体」(Corpus mysticum)論も確立していった。Corpus mysticumは元々、食べる方の「聖体」を意味していたが、秘義的ニュアンスがよろしくないため、それまで「教会」を意味していた「キリストの体」Corpus Christiと呼ばれるようになった。

12世紀に「実体変化」の教理が確立したのと同時に、「神秘的肢体」(Corpus mysticum)論も確立していった。Corpus mysticumは元々、食べる方の「聖体」を意味していたが、秘義的ニュアンスがよろしくないため、それまで「教会」を意味していた「キリストの体」Corpus Christiと呼ばれるようになった。

逆に、教会はCorpus mysticumと呼ばれるようになった。つまり、聖体と教会の呼び方が入れ替わったのである。この教会を指す「神秘的肢体」がやがて法人のような擬制的人格一般を指すようになっていった。カントーロヴィチぽいなと思ったら、カントーロヴィチが参照されていた。

佐藤清子「19世紀合衆国における回心と「呪術」:チャールズ・G・フィニーの新手法擁護論とその批判を中心として」

きわめて明晰な論文。19世紀アメリカの第二次大覚醒の時代を代表する牧師フィニーは「新手法」と呼ばれる礼拝方式を導入して革新をもたらしたが、それは回心を意図的・合理的に促す手法であり、限りなく呪術に接近していく。

フィニーはスコットランド啓蒙思想の影響の下、自然法則の学習・応用という方法論を採用し、自らの回心の方法を「科学」あるいは「哲学」であると称した。他方で、呪術・宗教・科学の三区分で知られるフレイザーもまた、同じくスコットランド啓蒙の思潮に影響を受けていることは興味深い。

フレイザーは呪術を稚拙な科学であるとしたが、もし仮に「回心」を心理学的な技術によって達成できるようになったとしたら、それは科学なのか呪術なのか。実は科学と呪術の区別は、その知識や技術の程度の差異によるのではないのではないか。

フィニーの「祈り」についての議論も面白い。回心は聖霊の働きによるが、人間は聖霊をコントロールできないがゆえに、回心も究極的には神に委ねられている。しかし、フィニーは回心と聖霊の間に「祈り」という人間の行為を介入させる。とはいえ、人間は祈りによって神を操作できるわけではない。

フィニーによれば、祈りはそもそも聖霊の働きによって可能になるのだから、祈ることができること自体がそれが叶えられる可能性があることの証拠となる、という。ここには、祈りのアポリア(祈りは効果があるならば、祈りにはならず、効果がないならば、祈る必要がない)を解く鍵があるように思われる。

久保田浩「近代ドイツにおける「奇術=魔術」:奇術とスピリチュアリズムの関係に見る〈秘められてあるもの〉の意味論」

19世紀ドイツで機械仕掛けの奇術を行う奇術師は、トリックを説明(klaeren)可能なものとしながら、それを驚嘆すべきものとして提示する者であり、スピリチュアリストの種明かし(erklaeren)をして詐欺を暴く啓蒙(Aufklaerung)の意義も担っていた。

奇術師がスピリチュアリストを科学的に暴いたり、宮廷からお墨付きを得た「宮廷奇術師」が登場したりと、『鋼の錬金術師』が好きな人にお薦めしたい論文。スピリチュアリストが、奇術師は本人も気づいていないけれど実は霊媒であり、本人が奇術だと思っているのも霊媒現象なのだと主張する話が面白い。

井上まどか「ロシアにおける呪術概念の検討」

前半が現代ロシアの事典や概説書における「呪術」概念の分析、後半が16世紀に編纂された『百章』における「呪術」の用法について。「準備的覚え書き以上のものではなく」という著者の言葉通りの文章であった。

『金枝篇』の著者名が「D. D. フレイザー」となっていて、目を疑った(ロシアだとJもGもDなんですか)。それ以外にも本書は誤植が非常に多い印象。上巻目次のタイトルからして既に間違っている。

西村明「呪術としてのキリスト教受容:ミクロネシア・ポンペイ島を中心に」

最終章でいよいよ真打ち「マナ」登場。ミクロネシアのポンペイ島における宣教でキーワードとなった「マナマン」から、マジックワードとしての「マナ」概念の歴史的形成の議論へ。

まず、宣教師は植民地主義的視点で現地の宗教的・呪術的実践を裁断するが、しかし、その視線は一方向的なものではなく、現地民もまた、自分たちの価値体系の中にキリスト教を位置づけて理解する。ポンペイ島で、二つの異なる価値体系を通訳した概念が「マナマン」であった、という話が面白い。

さらに後半、この「マナマン」(ミクロネシア)と同族語である「マナ」(メラネシア・ポリネシア)という概念が辿った数奇な運命が論じられるが、これも面白い。

「マナ」とはそもそも、コドリントンが『メラネシア人』(1891)において初めて学術的議論に導入した語で、その後、超自然的力を指す普遍的な概念として人類学・宗教学で多用されていった。しかし、コドリントンが現地調査したモタ島とバンクス諸島は、当時、ポリネシア人と宣教師の影響を受けていた。

メラネシアの「マナ」が形容詞や動詞としての含意があったのに、ポリネシアでは名詞として用いられた。メラネシアの宣教師たちは先にポリネシア語に通じていたために、「マナ」を名詞的に理解してしまった。こうして、コドリントンがやってきた頃には、既にバイアスのかった「マナ」となっていたのだ。

このように、「マナ」とは、ポリネシアとメラネシア、現地民と宣教師、そして世界各地の多様な宗教間といった、異質な価値体系を通訳=通約する概念として強力な力をもつようになっていったのである。異質な体系の間の界面に生じる通約的概念という意味では、「フェティッシュ」にも似ているように思う。

3 notes

·

View notes

Text

D&D限定構築ブロール:ラサード/ダンジョン探検家

フレンドリー・アームズ・インへようこそ! 知っての通り、ここは多くの英雄たちが一時の平穏を得るために立ち寄った由緒正しき酒場だ。北からも南からも東からも、毎日のように旅人や商人や得体のしれない連中が出たり入ったりする。美味い酒、美味い飯、装備品に吟遊詩人の歌、望みとあればなんでも揃うぞ。酒場で喧嘩が始まるのは日常茶飯事だが、壊した物の代金はいただくからな。

なになに、腕利きの冒険者を探してるって? それなら、そこにいるモンクに声をかけてみるといい。なんでも南のカリムシャンから太陽なんたらの教えを広めるために来たんだとか。上手く話がまとまったら、うちで一番の酒を出そうじゃないか。

D&D限定構築ブロール・デッキ:ラサード/ダンジョン探検家

さて今回は、いきなり統率者の100枚デッキというのはちょっと大変……という方向けに60枚のミニ統率者戦「ブロール」のデッキをご紹介しよう。ブロールは通常の統率者戦と同様、基本土地以外は1種1枚でデッキを構築する。うち1枚はデッキの統率者となる伝説のクリーチャーで、デッキに含まれる呪文の色は統率者の色と同じでなければならない。異なるのはデッキの枚数が60枚であることと、初期ライフが多人数戦なら30、2人対戦なら25であることだ。

細かいルールはD&D限定統率者フォーマットの記事のリンクを参照してもらうとして、デッキの紹介に移ろう。

統率者:

《ラサード・イン・バシール》

背景選択:《ダンジョン探検家》

クリーチャー18

《無私のパラディン、ナダール》

《回廊のガーゴイル》

《白羽山の冒険者》

《月恵みのクレリック》

《熟達の地下探検家》

《古参の迷路探索者》

《ゴライアスのパラディン》

《光輝のソーラー》

《ユアンティの呪われし者》

《奇抜な弟子》

《神秘のトリックスター、イモエン》

《アーラコクラの隠密》

《近道探し》

《シー・ハグ》

《恐怖の墓所の冒険者》

《大気教団の精霊》

《遺跡探し、ハーマ・パシャール》

《四公会議》

インスタント8

《ガイディング・ボルト》

《君は近づいてくる護衛兵に気づいた》

《君は川にたどり着いた》

《共に逃走》

《君は悪党の住処を見つけた》

《夢の破れ目》

《コンタクト・アザー・プレイン》

《ゲイルの移し替え》

ソーサリー1

《選択式サンバースト》

エンチャント7

《幽閉》

《燃える拳》

《ストーンスキン》

《地下の地下の一掃》

《フライ》

《魔法の眠り》

《モンク・クラス》

アーティファクト3

《秘儀の印鑑》

《精神石》

《乳白色のダイアモンド》

土地21

《進化する未開地》

《ドラゴンの女王の寺院》

《反射池》

《広漠なるスカイクラウド》

《雲海》

《統率の塔》

《フロスト・ドラゴンの洞窟》

《ストーム・ジャイアントの聖堂》

《平地》4

《島》9

このデッキはMTGアリーナで開催されていた「フォーゴトン・レルム探訪」単デッキによる対戦イベントの青白ダンジョン探索をベースにしている。基本的にはダンジョン探索で細かいアドバンテージを稼ぎながらクリーチャーを並べて圧倒していくデッキだが、ラサードと《ストーンスキン》による一撃必殺も狙うことができる。

デッキの動き

2ターン目はマナアーティファクトか《ダンジョン探検家》、3ターン目にラサードをプレイする。4ターン目以降はなるべくイニシアチブを得る冒険者を場に出して《地下街》を探索していこう。通常の「ダンジョン探索」から始めると、一度出るまで他のダンジョンには潜れなくなってしまうので、なるべく強力な《地下街》から開始したい。打消し呪文は相手の脅威を退けるだけでなく、繰り返しダンジョン探索を行える《ナダール》やドローを大幅強化できる《イモエン》を守るために使うのがよいだろう。

地下街を周回すればクリーチャーは強力になり、相手はライフを失い、手札がなくなることもない。また、ラサードはタフネスが高いクリーチャーを強化するので本人が攻撃しなくても《光輝のソーラー》《アーラコクラの隠密》《大気教団の精霊》などで速やかにゲームを決めることができる。

コンボ

《ラサード・イン・バシール》+《ストーンスキン》

前述の通りラサードの能力は自分以外にも及ぶため、イニシアチブを持った状態で《ストーンスキン》があれば一撃必殺を狙えることを覚えておこう。ラサードのタフネス倍化能力は攻撃クリーチャーを指定したタイミングで誘発するので、あらかじめ《ストーンスキン》を使ってから攻撃する必要があることに注意してほしい。《月恵みのクレリック》で《ストーンスキン》をサーチできるので案外決まりやすい。

《ラサード・イン・バシール》+《選択式サンバースト》

長ったらしいテキストの《選択式サンバースト》だが、「プレイした本人がクリーチャー1体を選び、他のプレイヤーはパワーがそれ以下のクリーチャーを選ぶ。選ばれていないクリーチャーをすべて追放する」という効果だ(これでも長いな)。こちらがパワーの低いクリーチャーを選べば、それよりパワーの高いクリーチャーが残ることはない。ラサードを選べば彼以外のクリーチャーが残ることはほぼないので、安全に攻撃を叩き込めるというわけだ。

統率者デッキへの変更

100枚のデッキを構築するには、ダンジョン探索の他に汎用的なカードを入れていくだけでよい。マナアーティファクトと《バニッシュメント》や《団結》のような除去のほか、必然的に長期戦となるので各種エインシャントやフォーゴトン・レルム探訪の伝説のドラゴンなど大型クリーチャーを追加しよう。また、第2のコンセプトとして《テレポーテーション・サークル》や《ディスプレイサーの仔猫》などブリンク呪文で《ギスゼライのモンク》やダンジョン探索クリーチャーを使いまわせる��うにしよう。

ではまた次回の冒険で

3 notes

·

View notes

Quote

こちら、統一教会についての参考資料の一つとして、出典付きでお使いください。2012年時点のものですが。「政治家と宗教がつきあうのは当たり前」とか「霊感商法も納得してお金を出したなら問題ない」とか言っている人向けに。「こういう宗教団体は他にはちょっと見当たりません」ということです。

「…日本の統一教会は、教会部門と事業部門、宗教活動と経済活動が不可分である。というのも統一教会は国別に分業体制を敷いたコングロマリットであり、日本の役割はアンダーグラウンドで人材と資金を調達することだからだ、ということが明らかになっている…

「…例を挙げると、2007年5月1日の日本の統一教会の目標達成額は、一教区で1,000万円、一地区で5,000万円だった。これに対する同日の全国「売上」は、22億8,792万円だったという(裁判資料より)。そして、そのなかから、現在でも毎年数百億円ほどが韓国やアメリカに送られているのである。…

「…こうした資金集め/宗教活動の帰結として、いくつもの事件が実際に起きている。近年の主に特定商取引に関する法律(特商法)違反での相次ぐ刑事事件を挙げよう(表3-2)。/逮捕されたのは、基本的にみな信者であり、起訴された事件は全て有罪判決を受け、確定している。…

「…販売の際の虚偽説明や威迫的言動(「先祖の因縁で家族が不幸になる」「印鑑を買わないと不幸になる」など)によるものである。だが、統一教会側は、信者が逮捕され、教会に売り上げなどを報告する具体的なデータ

やメールなどが見つかっても、「…当法人と当該会社とは一切関係がない」…

「…信者が個人的な活動で社会的問題となることがないよう指導を徹底する」といったコメントを出してきた。これらの相次ぐ検挙を受け、2009年7月には当時の日本の統一教会会長が記者会見を開き辞任したが、そこでも「教会は信者の個人的経済(販売)活動の指導はしていない」などと述べた。…

「…2011年ごろになり、「持続的改善」「コンプライアンスの徹底」「直接伝道」などを活動方針として喧伝している。それ以前が、いかに悪質で、法令に違反し、「間接伝道」を行っていたかを認めたものと言えよう。…だが、…長年続けてきた違法・反社会的活動が免責されるわけではないだろう」(同)

こちらも、統一教会の参考資料の一つとして出典付きでお使いください。この前も後も多くの訴訟がありました。献金返還訴訟は、泰道、法の華三法行、本覚寺・明覚寺などの例もあるものの、やはりここまで大規模で持続的かつ継続的な例は他にありません。「政治家と宗教の付き合いは当たり前」ですか?

「…次に、高額献金等の返還を求めた民事訴訟の事例を挙げよう(表3-3)。わずか’年半ほどの間にかぎってもこれだけの判決が出されているのだ。これらも被害のほんの一部にすぎない。献金は自分で信じて行ったのだから、それを返せというのは甘いと考える人もいるかもしれない。だが、それがきわめて…

…特殊な精神的・霊的呪縛の下で行われたのなら、考えなくてはならないだろう。この点は、最終節で述べる。いずれにせよ、統一教会をめぐる事件や訴訟は数多く、何もない期間を見つける方が難しいくらいだ」(同58頁)

ここまでのツイートは、塚田穂高「社会問題化する宗教―「カルト問題」の諸相―」(高橋典史・塚田穂高・岡本亮輔編著『宗教と社会のフロンティア―宗教社会学からみる現代日本―』勁草書房、2012年)からです。大学生向けの宗教社会学のテキストです。よかったらぜひ、です。

塚田 穂高さんはTwitterを使っています

2 notes

·

View notes

Text

遺骨、酸初、初夏、夏至、我博、臨床、先客、那波区、東海、雲海、雲水、初楽、飼養、規律、滅法、頑丈、撃破化、内板、飼養、機咲州、分癖、蛾妙、頌栄、丼爆発、濃彩、恋欠、名瀬、徒歩機、歌詞役、素市、癌滅、元凶、願文、文座、同發、長門、至極、極美、呵責、端午、併合、奈落、底癖、幕府、某尺、尊式、検疫、未除、路側、柑橘、脂溶、瑛人、冠水、豪材、剤枠、土岐、駄泊、検尺、漏洩、破裂無言、任期、崩説、全滅、壊滅、開幕、統帥、頭数、水湿、冠水、抹消、網滅、馬脚、財冠水、風隙、来妙、勤学、餞別、名判、名盤、観客、衆院、才覚、無能、果餓死、損初、波脈、釋迦、損失、片脚、那古、可物、筋層、真骨、存廃、破格、名湯、今季、写楽、苦況、罪責、孫覇、全滅、今父、奈落、旋盤、秒読、読破、名物、貨客、泉質、随想、滅却、監理、素質、遡行、文滅、菜根、無端、庄屋、破壊、客率、合併、豪式、続発、泣塔、透析、頑迷、場脈、野張、船室、乾物、吐瀉分裂、戒行、噛砕、爾、晩別、海苔、西明、縁月、花月、独歩の大蛇、再発、納言、遺言、残債、背角、破壊、忠膵癌、統帥、馬車、下劣、火災、乱尺、毒妙、縫製、貨坂城、歳発、富低落、菜初、命式、山賊、海剤、激武者、瓦礫、破水、分裂、賀露、屠畜、能月、見激、破壊、破戒、採石、屈託、門別、皆来、家来、千四、我楽、夏楽、無慈悲、壊滅、破棄、損勤学、外鰓、長水、瑛人、永久、旋律、斑紋、財年、場滅、甘露、舐めけり、真靭、察作、論祭、乾裂、薩長、泣塔、室見、川縁、岩石、言後、荷火災、防爆、鋒鋩、体制、貨車、顎脚、刺客、坐楽、損益、脳系、文才、分合、合壁、啓発、萌姫、島内、監修、真木、合理、独房、雑居、紋発、乱射、雑念、五輪、三振、欄居、托鉢、紋腹、画狂、欠年、射殺、殺傷、脳初、目車、濫用、懸念、學年、身者、卓越、餓死、軟卵、場者、童空、我作、滅法、涅槃、抹殺、怒気、燃焼、略奪、宰相、馬腹、刳発、南山、活発、沙羅、割腹、殺戮、循環、奈良、菜道、紗脚、残雑、颯和、和歌、東風、南富、背面、焼却、四季、同發、博羅、無償、透明、明闇、雲海、陶酔、溺愛、泊雑、湖畔、花車、小雑、蘭風、雑魚寝、逆発、罵詈、検遇、明細、鳥羽、無数、飾西、涼感、割烹、面月、略発、明暗、御覧、絶滅、名者、焼却、野版、絶筆、数界、洒落、羈絆、四索、敏捷、旋律、脚絆、安行、軽安、難産、伊賀、消滅、生滅、巡数、水災、万華、論発、処住、崇拝、年月、画鋲、我流、剣率、草庵、律年、雑魚、規約、貨車、蒸発、重大、錯乱、蓮妙、奈良、坐楽、延宝、財年、爆発、龍翔、日向、塁側、席園、座札、風評、財年、何発、旋律、画狂、論券、戦法、尊師、大概、二者、那波、麺期、演説、合邦、放射、雑律、貨客、選別、燕順、考慮、試薬初、財源、富、符号、井原、若榴、清涼、無數、才覚、絶望、奈落、奔放、有識、台東、詮索、懸念、病状、設楽、宴客、怠慢、時期、同部、弁解、冊立、立案、前略、妄動、侮蔑、廃絶、間髪、図解、経略、発泡、者発、立案、滅鬼、自利、論酒、桜蘭、五月雨、垓年、処理、短髪、散乱、絶滅、命日、庵客、実庵、龍翔、派閥、同盟、連峰、焼殺、勝中、割裂、残虐、故事、量発、敗残、花夢里、面月、原氏、雑考、推理、焼殺、膵癌、導風、千脚、砂漠、漁師、活滅、放射、洋蘭、舞妓、邪武、涅槃、毛髪、白藍、他式、民会、参謀、廃車、逆発、峻峰、桜蘭、殺戮、銘客、随分、刺死、脳犯、我版、論旨、無垢、血潮、風泊、益城、拝観、舘察、懺悔、空隙、髭白、模試、散乱、投射、破滅、壊滅、下痢、他殺、改札、寿司、葉式、魔雑、渾身、等式、命日、安泰、白藍、良志久、中須、掻敷、北方、監視、血式、血流、詐欺、加刷、販社、壊滅、坐楽、白那、苫小牧、欄物、演説、開脚、摩擦、欠史、宰相、掻敷、飾西、近隣、可能、刺自虐、崑崙、独歩、良案、隔絶、菜作、妄動、犬歯、核別、概要、立案、破格、殺戮、良案、快絶、防止、那古、風別、焼安泰、独庵、囲炉裏、壊滅、外傷、刃角、視覚、耳鼻、下顎骨、子孫、剥奪、憂鬱、優越、液状、先端、焼子孫、兵法、那波、安楽、最短、数式、絶句、庵杭、雅樂、動乱、者妙、垓年、独初、前報、奈落、数道、弓道、拝観、俯瞰、散乱、男爵、害面、炎上、抹殺、破棄、分別、額欄、学雑、宴客、体面、村落、柿区、害初、告発、欄式、体罰、侮蔑、浄光、情動、差額、君子、何発、兵式、童子、飾西、各滅、我札、審議、半旗、普遍、動脈、外傷、無償、木別、別格、名皿部、京脚、破棄、試薬、絶滅、学札、清涼、爆発、組織、壊滅、ここに、名もなき詩を、記す。風水、万別、他国、先式、続発、非力、産別、嘉門、神興、撃易、弊社、紋別、座泊、画狂、式典、胞子、画力、座敷、学舎、論別、閉域、爆風、万歩、博識、残忍、非道、望岳、死骸、残骸、符合、壊滅、匍匐、弄舌癖、死者、分別、砂漠、白藍、模写、服役、奈落、忖度、符尾、同盟、田式、左派、具癖、退役、蛇路、素白、昆北、北摂、写経、文武、択液、図解、挫折、根塊、道厳、視野別、奈落、鳥羽、グリシャ・イェーガー、粗利、惨殺、学癖、優遇、陶器、場作、土壌、粉砕、餓鬼、草履、羅列、門泊、戸癖、山系、学閥、座枠、忠膵癌、視野別、脳族、監視、佐伯、釋迦、敏捷、遇歴、佐渡、名張、紀伊市、名刺、干瓢、夏至、楽節、蘇遇、列挙、間髪、風脚、滅法、呪水、遇説、死骸、爆発、山荘、塀楽、茗荷、谷底、愚者、妄動、還魂、色別、最座、雑載、論客、名足、死期、近隣、名張、迷鳥、呑水、飛脚、晩別、獄卒、殺傷、視覚、乱脈、鉱毒、財閥、漢詩、死語、諸富、能生、那波、合理、血中、根菜、明初、鹿楽、宮札、度劇、臥風、粋玄、我馬、洞察、今季、爾脈、羅猿、激園、葉激、風車、風格、道明、激案、合祀、坐楽、土地油、力別、焼殺、年配、念波、郭式、遊戯、富部区、奈脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、ト���ップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、懐石、討滅、報復、船室、壊滅、回族、先負、嗚咽、暁闇の、立ち居所、餞別、乾式、財閥、独居、乱立、差脈、桜蘭、龍風、抹殺、虐案、某尺、無銭、漏洩、北方領土、白山、脱却、幻滅、御身、私利私欲、支離滅裂、分解、体壁、脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、土脈、桜蘭、郎乱、乱立、派閥、別癖、恩給、泣き所、弁別、達者、異口同音、残骸、紛争、薔薇、下界、雑石、雑草、破戒、今滅、梵論、乱発、人脈、壊滅、孤独、格律、戦法、破戒、残席、独居、毒僕、媒概念、突破、山乱発、合癖、塹壕、場技、極楽、動脈、破裂、残債、防壁、額道央、奈良市の独歩、下界残滓、泣き顎脚、朗唱、草庵、場滅、乖離、鋭利、破戒、幕府、網羅、乱脈、千部、土場、契合、月夕、東美、番號、虎破戒、在留、恥辱、嗚咽、完封、摩擦、何百、操船、無限、開発、同尺、金蔵寺、誤字、脱却、老廃、滅法、涅槃、脱却、鯉散乱、立哨、安保、発足、撃退、学別、憎悪、破裂無痕、磁石、咀嚼、郎名、簿記、道具雨、壊滅、下落、吐瀉、文別、銘文、安胎、譲歩、剛性、剣率、社販、薙刀、喝滅、解釈、村風、罵詈雑言、旋風、末脚、模索、村立、開村、撃退、激癖、元祖、明智用、到来、孟冬、藻石、端午の贅室、癌客、到来、未知道具雨、寒風、最壁、豪族、現代、開脚、諸富、下火、海日、殺傷、摩擦、喃楽、続落、解脱、無毒、名毒、戒脈、心脈、低層、破棄、罵詈、深海、琴別府、誠、生楽、養生、制裁、完封、排泄、虐殺、南京、妄撮、豚平、八食、豪鬼、実積、回避、答弁、弁論、徘徊、妄説、怒気、波言後、節楽、未開、投射、体者、破滅、損保、名水、諸味、透析、灰毛、界外、土偶、忌避、遺品、万別、噛砕、剣率、戒行、一脚、快哉、提訴、復刻、現世、来世、混成、吐瀉、場滅、経絡、身洋蘭、舞踏、近発、遊戯、男爵、最上、最適、破裂、改名、痕跡、戸杓、分髪、笠木、路地、戳脚、快晴、野会、対岸、彼岸、眞田、有事、紀伊路、八朔、減殺、盗撮、無札、無賃、無宿、龍梅、塩梅、海抜、田式、土産、端的、発端、背側、陣営、戒脈、母子、摩擦、錯覚、展開、星屑、砂鉄、鋼鉄、破滅、懐石、桟橋、古事記、戸杓、媒概、豚鶏、墓椎名、顎舌骨筋、豚海、砂漠、放射、解説、海月、蜜月、満期、万橋、反響、雑摺、油脂、巧妙、

しかし、不思議だよなぁ、だってさ、地球は、丸くて、宇宙空間に、ポッカリ、浮いてんだぜ😂でさ、科学が、これだけ、進化したにも、関わらず、幽霊や、宇宙人👽たちの、ことが、未だに、明かされてないんだぜ😂それってさ、実は、よくよく、考えたら、むちゃくちゃ、怖いことなんだよ😂だってさ、動物たちが、呑気にしてるのは、勿論、人間ほどの、知能指数、持っていないから、そもそも、その、不安というのが、どういう、感情なのか、わかんないんだよ😂それでいて、動物たちは、霊的能力、みんな、持ってんだよ😂でさ、その、俺が言う、恐怖というのはさ、つまり、人間は、これだけ、知能指数、高いのにさ、😂その、今の、地球が、これから、どうなっていくかも、不安なのにも、関わらず、その、打つ手を、霊界の住人から、共有されてないんだよ😂それに、その、未開拓な、宇宙人や、幽霊たちとの、関係性も、不安で、しょうがないんだよ😂つまり、人間の、知能指数が、これだけ、高いと、余計な、不安を、現状、背負わされてるわけなんだよなぁ😂そう、霊界の、住人たちによって😂でさ、もっと言うなら、😂それでいてさ、人間が、唯一、未来を、予想できてることはさ、😂未来、100%、自分が死ぬ、という、未来だけ、唯一、予想ができるように、設定されてんだよ😂でさ、それってさ、こんだけ、知能指数、与えられてて、自分が、いずれ、確実に、死ぬという、現実を、知らされてるんだよ😂人類は😂つまり、自分が、いずれ、死ぬという、未来予想だけは、唯一、能力として、与えられてんだよ😂勿論、霊界の、住人にだよ😂これさ、もう、完全に、霊界の住人の、嫌がらせなんだよ😂そう、人類たちへのな😂つまり、動物たちは、自分が死ぬことなんか、これポチも、不安じゃないんだから😂その、不安という、概念をさ、😂想像すること、できないように、霊界の住人にさ、😂つまり、設定されてんだよ😂動物たちは😂つまりさ、霊界の住人は、動物より、人間が、嫌いだから、こんなに、苦しいめに、人類は、立たせ、られてんだよ😂で、これ、考えれば、考えるほど、ゾッとするんだよ😂だって、霊能力ある、得体のしれない、霊界の住人の、嫌がらせ、させられてんだから😂人類は、今、まさに😂つまり、人間の知能指数こんだけ、あげさせられてるってことは、😂そういうことなんだよ😂つまり、自分の、死の恐怖と、死後、自分たちが、どうなるのか?という、二つの不安を、抱えさせられてんだよ😂人類は、今、まさに😂そう、霊界の、住人にだよ😂もし、霊界の住人が、人間、好きなら、こんなに、自分の死ぬことをさ、恐れる感情も、湧かないように、設定されてるはずだし、😂死後、自分が、これから、どうなるのか?という、不安を、感じることなく、生きてるはずなんだよ😂そう、霊界の、住人が、人間、好きなら、そんなこと、おちゃのこさいさい、😂なんだよなぁ😂つまり、動物たち同様、なんの、不安も抱くことなく、毎日、生活できてる、はずなんだよなぁ😂人類たちは😂

でさ、あと、も一つ、俺、不気味に、思えたのはさ、😂そもそもさ、この地球上に、なんで、人間だけ、生きてるわけじゃなくてさ、😂つまり、人類の先祖と言われている、猿や、魚類とかが、絶滅することなく、😂人間と、共に、この地球に、未だに、暮らしているのか?ってことなんだよ。😂だってさ、進化論で、言えばさ、😂つまり、オーソドックスな、猿で、例えるとさ、😂そう、猿は、人類の先祖なんだからさ、😂すでに、絶滅してて、いいはず、なんだよ😂そう、恐竜や、マンモスみたいに、猿も、絶滅していて、いいはずなのにさ、😂なんで、これだけ、年月が、経って、これだけ、人類の知能指数が、高くなるまで、時間が、経っているのにも、関わらずさ、😂未だに、猿が、人間と、地球に、共生しているのか?って、😂考えたことない?😂だって、不思議じゃん😂普通に、考えてもさ😂

1 note

·

View note

Text

2024年4月30日

「このJホラーの傾向に関しては、「未知の存在に対する恐怖」だけでは説明しきれなくて「自分が加害した対象からの復讐を恐れる気持ち」が底にあるのが、またグロテスクだよなあと思います」

「(世紀末オカルト学院)

未来が変わるのはここからだ!

ワシはヘタレがなけなしの勇気を振り絞って大事を成し遂げる展開に弱いぞっ!」

「CoCのキーパーやってたときに「一般人が考える狂人は支離滅裂な事をいうが実際はそうじゃなくて理路整然とおかしなことをいう」と考えて演出していたのを思い出す」

「上岡龍太郎のお父さんが「身体が動かなくなったら、老後は小説書く」ってずっと言うていたけど書いてなかったから、「どうして書かないの?」って聞いたら、「あんな龍太郎、脳も身体やったわ」って返答した話がずっと心に引っかかって生きてる。」

「教授が「皆さんなら岩波文庫の青帯は当然すべて読んでいると思いますが~」と言っていてなんて嫌味なやつなんだと思ったけど、1年も彼の講義を聞いているうちにこの人はたぶん本気でそう思ってるんだろうなということが徐々にわかってきた」

「駅蕎麦なんて文化には無縁の田舎住まいの俺

たまにアキバに遠征した時に新田毎に立ち寄るのが楽しみ

見ず知らずの客に挟まれて蕎麦をすすりながら

「今だけは俺も都会人と同じ日常を経験しているんだなぁ」

って束の間の一体感を感じるささやかな満足感」

「「怒りはいちばん安易な娯楽」だからな

肩まで浸かると抜け出せない」

「麻雀ちょっとだけ教えてもらった 来る牌は選べないけど捨てる牌は選べるの人生っぽかった」

「人生で一番ヤバいのは間違った勝ち方をした瞬間ですよ。勝って兜の緒を締めよって諺がありますけど、あれ慢心するなって事以上に、間違って勝っちゃった時に脳が狂うって事を警���してるんだなって、今なら思います。間違って勝つと、自分が神様だと誤認識しちゃうんですよね。

良くも悪くも人生はサイコロなので、たまーに勝ち目が薄いのに運良く(運悪く?)サイコロの6が出ちゃう事があるんですよね。これの逆の、間違った負けは「運が悪かった」って諦めがつくからまだマシなんですけど、間違った勝ちは「俺は神だ」ってなるから、ガチで死ぬんよ。」

「高1の子が、不規則な生活は時間を考えないということだから安心する、規則的な生活は時間を意識させられるということだからそれだけで辛いと言う。なんで辛いのとさらに尋ねたら、時間を意識することは、自分に対する意識が鋭くなるから、それが辛いと言っていた。

なぜ人が不規則な生活に陥りやすいかといえば、それは自分を意識しなくてすむから(自堕落とはそういうことだ)というのはなるほどと思った。

自堕落であることで保たれる生がある。」

「自分の中で決着がついていない問題について

創作の中で安易な結論を出せないタイプ

それは商業では厳しいタイプ…」

「ウマ娘のアストンマーチャンのシナリオがまんま葉鍵系を彷彿させて古のヲタク涙するなか

若いオタクはなにこれホラー?ってなった

言われてみると確かにホラーだわ」

「作者がストーリーのナカで起きることを全部決められるという構造上、ゲームの面白さはめちゃくちゃスポイルされてしまって、ゲームとしてはクソゲーなほど読み物としては面白いという構造がある」

「小説のなかで一番大きな分野が「娯楽」と「文学」なんだけど、文学が読者の解釈の余地をできるだけ残す書き方なのに対して娯楽は誤読の余地をできるだけ潰していったほうがいいジャンルなので、そういう意味ではMMOのMMO性を表現するには純文学が向いてるかもしれないな」

「アンチする人はまあアンチする人でいいんだけど、アンチすることが自己目的化するとやべーなと思っている。

叩くためにゆがんだ見方をする、叩く対象よりも自分のアンチコメの字面の面白さを追いはじめる、そういうのはじめるとよくない。予後が。」

「俺たちはいつまでデレマスのロリに熱狂してるのかなあ、と思うこともあるんですけど、プルツーに未だに熱狂している人達を見るとまだまだやれるぞ、という気持ちになるので感謝しています」

「見舞いに来るならネコ連れてきてってカーチャンは言ってたなあ

飼い猫にどうしても会いたいって言うから

病院の駐車場の隅で連れてきて会わせたんだが

ネコもネコでしがみついて離れねえの」

「新宿ピカデリーで四十数年ぶりに銀幕(素敵な言葉)で『荒野の用心棒』を見る。帰り道、(別の映画の)大きなポスターの前で記念写真を撮っている女子高校生三人組(一人が撮影、他の二人がポーズを取っていた)を目撃。俺があの映画を見た時と同じくらいの年であった。少し気が遠くなる。」

「大河ドラマの主人公なんかに顕著だが、大衆娯楽の主人公なんてのは得てして冷静なノンポリで、何か周囲に流されがちで、ゆえに激動の作品世界の観察者たりうる。」

「(劇光仮面)

りまの回想で実相寺に惹かれたってのは

どの程度のものだったのかな

おもしれー奴止まりかなやっぱ

世間体考えず自分の好きなことにまっすぐな人が眩しく見えるのは若い頃あるよね

憧れに近かったんじゃないかな」

「ラノベに出てくるVTuber、配信切り忘れやマイクミュートし忘れでバズるやつばかりなんだけど、「がんばって演じた姿よりも、ありのままの自分の素を好かれたい」という欲望は万人共通だし、作者にも編集者にもVTuber産業の理解なんかなかなかないので、必然的にそうなるのは道理としてはわかる。」

「そもそも我々生物は、自分は他者を喰いたがるけど、自分が喰われるのはイヤがる。対称性ではなく、ベクトルなんでしょうね。

・人の落ち度を徹底追求する人が、自分の落ち度については、頭をかいての反省くらいで大目に見てもらいたがる

・人にすぐ口出しする人が、自分に口出しされると怒る。

など。」

「「公式がこれやるなら二次創作する意味ないじゃん」と嘆いている人がちらほらいるけれど、二次創作は基本的に修験者が仏像掘るようなもんなので勝てなかろうがなんだろうがやる意味はあるよ 祈りだよ」

「一族郎党なんて言葉、皆殺しにする時にしか使わないよ」

「だいぶ時代遅れの感覚だと思うけど、社会通念上良いとされるものを「良いもの」としてベタにやられると引いちゃうのよね。そういう学校道徳を信じられない人間にとっては、一回ギャグとかエロとか萌えとかでくるんでもらって初めて見られるようになる。真面目な話を真面目にやられると無理なんだよ」

「この「ギリギリで乗り越える方法」さえ、オリジナルであれば、それ以外の部分が「お約束」であっても、面白くなる。この部分を、どこかで見たような「お約束」を引っ張ってきて楽をすると、凡百の海に沈む。と個人的に思っている。」

「入院中、ほんとうに外に出られなかった頃、検査で移動するたび壁にかけられてた絵に救われていたことを思い出す。キャンバスに描かれた、いろんな外国の絵。そこにも「ここではない場所」が描かれてることが、こんなに救いになるんだな……って。」

「オタクがエロいことばっか考えているのは、エロいこと考えている時だけは“全て”の苦しみを忘れられるから」

「近所にあったハンバーグとカレーの店は

"男は夢を追うもの"と書き置き残して沖縄に移転したぞ」

「>懐石料理はすっげぇーって思うのと雰囲気もすごい和って感じで感動するんだけど

この場に俺という存在がノイズだなってなるのが辛い

両親つれて懐石食べに行ったら「この場に場違いな田舎者が三人…」ってなったからわかる」

「>高いもん食いたいけどお一人様お断りのとこ多くてかなしい

だから俺はSNSでグルメメディア作って取材というテイで申し込んでる」

「いけ好かない奴のことをスルーできなくなったらお前がヤバくなっているから気をつけろ(金言)」

「百貨店の美術展を見に行くのが好きです。知らなかった作品・作家さんに出会ういい機会になります。また、作品のお値段が示されていることもあるので、美術の金銭感覚の涵養にもなります。」

「死は最高の責任逃れなので、甲斐性なし側の人類としてはどうしても目を逸らせない魅力があるんだよなー。

(中略)

そもそも、誰も責任を取らずに逃げるためにこそ「死んだら責任を取ったことになる」というデザインになってるように思われるからだ。言葉の向きがそうなってる。責任を追求する世の中に変わっていくためには、まず言葉遣いを変えないとたぶんおかしい。」

「セカイ系の本質とは世界観とか物語そのものではなく、それを若さ故の狭窄した視野で切り取って描き出すという描写手法にある。別の言い方をすると、真の世界は緻密で強固なので、当然ながら少年一人の力ではどうにかなるはずがなく、セカイの破滅も少女の消滅もすべて少年の妄想である。」

「取引先の先代が近衛兵で赤坂御所詰めてて時々食わして貰える恩賜のとらや羊羹が最高の御馳走だったらしく20回位聞かされた

何年か前に死んじゃったけど赤坂本店で買ってプレゼントしてたわ

砂糖が無い時代に恩賜とくればシビれる程美味かったんだろうな」

「>すでにご覧になった方々には説明不要かとも思いますが、その評価は賛否両論とか毀誉褒貶とかいうより、ハッキリ言って9割までがボロクソだった不幸な作品ではありますが、なぜかごく一部の呪われた映画好きの人々と、あの「黒い動甲冑」の発する奇怪なフェロモンに惹かれたフェチな方々にとっては「酢豆腐のように後を引く」映画になったようで、現在に至るも原版は廃棄処分されずに生き残っております。

まあカルト映画って本来こういうものを意味する言葉だよな」

以上。

0 notes

Text

霊も呪いも祟りもないし、冠婚葬祭の「作法」にも特別の意味はないと思う。

仏壇にも神棚にも位牌にも寺にも神社にも教会モスクetc.にも、「特別の神秘的な何か」はないと思う。火災やら戦災やらであっさり失われたケースのほとんどに特別の現象はそれほど報告されていない気がする。

もちろん作り話的なものは膨大にあるし、

よい感情や関わりからの奇跡的な嬉しい出来事や侮辱行為破壊行為等に対しての自己の罪悪感や、

関係者の反感敵意報復etc.に関係する不幸は、

実在すると思う。

科学的には十分解明されておらず、よく言われているようなものなのかどうかは依然として不明な、何か。

それはひたすら「わかんない」もので、無数の「知ったかぶり」が参入して言葉にしたり(この駄文も含めて)追求したりしていて昔から大混乱の分野でもある。

信仰や囚われは吉と出る場合も凶と出る場合もある。

吉を求めるのは当然だと思う。

「吉」部分だけを抽出しようとする集団的な工夫がいろんな自己啓発やら宗教の一部の活動だと思う。

が、営利の都合で、どうしてもいつの間にか凶要素が混じってくるし、それを全部潰そうとすると吉部分にもアクセスが困難になってしまう。

この手のものに関する言説その他で、「タダ」じゃないものは、全部凶要素を含んでいると思ってよいと思う。うまくかわしつつ関わるのが吉。

0 notes

Text

名前の魔力

名が体をあらわす、とも言う。

悪魔祓いや呪術においては何より相手の名を知ることが必須とされ、優れた人物の名を新生児につければその者の能力が継承されると考えられた。

ギリシア語やラテン語、更に多くの国語において「名」は「霊魂」と同じ語で表現され、身の安全を図るために「真の名」を秘匿する習俗はそれこそ世界各地において散見される。とにもかくにも、名前と言うものが単に個体を識別するためのラベルに留まらず、そのものの本質また生命に関わる呪的な紐帯(ちゅうたい)たりうると考えられていたと言うことは、フレイザー卿を始めとする多くの民俗学者の指摘するところである。

ならば、この名前という側面から「悪魔城ドラキュラ」を考察してみるのも、あるいは一興ではあるまいか。もしかしたら何か面白いことが分かるかもしれない。そう、「悪魔城ドラキュラ」の世界や魂にまで関わるような重大な秘密が、もしかしたら開陳されるやも知れないのだ。

名前の魔力の元、今、ここに――

まず、ゲームタイトルともなっている悪魔城の主、ドラキュラ伯爵について見てみよう。

15世紀ワラキアのヴラド串刺し公がどうのという話は、読者諸氏におかれてももはや耳にたこが出来ているであろうからこの際割愛させてもらうとして、「ドラキュラ」なる名が何を意味するかと問うなら、それは「悪魔の子」そして「竜の子」。この二つと言うことになる。

象徴学の世界において「竜」とは日食を引き起こす巨大な魔物であり、また英雄たる息子に恐怖を引き起こさせる「恐ろしい父親」の寓意であるとされている。「恐ろしい父」――これはドラキュラ伯爵に奉られた心理学的解釈に他ならない。

ドラキュラ。悪魔の子にして竜の子。ドラキュラ家の紋章は竜。竜は太陽を食らうもの――地上に闇をもたらすもの――英雄と戦うもの――英雄を恐怖させる恐ろしい父――悪魔にして竜――キリスト教美術において竜は蛇と共に悪魔を表すものとされる――嗚呼、なんと言う強烈な負のイメージの洪水であろうか。

これだけでもドラキュラ伯爵は十分に暗黒世界の王たり得るであろうが、しかし「ドラキュラ」なる名に込められた闇の暗喩はこれのみにとどまらない。

それと言うのも、映画「ドラキュラ72」(71)においてクリストファー・リー演じるドラキュラ伯爵が、ピーター・カッシング扮するロリマー・ヴァン・ヘルシング教授に向かって言った台詞に、こんなものがあるからである。

「私と闘う気か? 世界の王たる私と?」

世界の王とはまた随分と大仰な台詞である。しかし、「ドラキュラ」の象徴的な意味を考察するにあたっては、これは決して見過ごしてはならない重要なキーワードである。

実はキリスト教世界において「世界の王」とは、聖書のヨハネ伝14章30節、またヨハネ第一書5章19節のゆえに魔王サタンの称号と考えられているのだ。つまり、この台詞はドラキュラ伯爵のアンチ・キリストとしての側面を強調したものだと見ることが出来るのである。(ちなみにキリストの称号は「the King of Kings=王の王」である)

以上の情報を統合すると、「ドラキュラ」の名に込められた象徴的イメージとは、「悪魔」「竜」「英雄と戦うもの」「恐ろしい父」「闇をもたらすもの」――そして「魔王サタンそのもの」であると言うことになる。いやはや、伊達に邪心の神は名乗っていないと言うところであろうか。まさにシリーズを通しての敵役に相応しい名であると言えよう。

次に、ドラキュラ伯爵の宿敵たる英雄ベルモンド家について考えてみよう。

ベルモンド――これはフランス語で「美しい山」から来た者、という意味のある名である。

「悪魔城ドラキュラ」シリーズの舞台であるルーマニアの言語は、主にルーマニア語、ハンガリー語、ドイツ語、トルコ語、セルビア・クロアチア語とそれにイデッシュ語であるそうだから、この名はベルモンド家がルーマニアとは異なる言語圏からやって来た一族であると言うことを意味しているものと見ていいだろう。しかし本論にて注目すべきは、この「山」なるキーワードである。実はこの「山」と言う語には、まことに深遠、かつ神聖な象徴的意味が込められているのである。

そもそも山とは、その高さゆえに天と地が触れ合うところと見なされていた。多くの民族において天が神そのもの、ないし神のまします所と考えられていたことは今更言うまでもない。ならば、その天と地をつなぐ山の重要性はいかばかりであったろうか。

ノアの方舟はアララトの山に漂着し、モーセはシナイ山で十戒を授かった。預言者エリヤはシナイ山の別峰たるホレブの山で神の言葉を聞き、キリストもまた祈りや説教をするために山に登った。山とはすなわち天より啓示が下る場所であり、聖なるものとの霊交の場、神を崇拝し、その永遠の力と信義を目の当たりに見るための場所なのである。

また、山の形に作られた神殿はシュメールのジッグラト、カンボジアのアンコール・ワット、インドネシアのボロブドゥール仏教寺院、インカの太陽の神殿と多数あるが、これらは全て「宇宙の中心」としての山を表象するものであり、霊魂の上昇、天へ昇るはしごを意図するものと考えられている。いずれにせよ、山は神や聖なるものと密接な関係を持つ。

すなわち――

美しい山から来た者――ベルモンド家とは、文字通りカルパチア山脈を越えてトランシルバニアにやって来た異邦異言語の一族であると共に、神を祀る山に起源を持つ強力な祭祀者集団であったと解することが出来るのだ。ベルモンド家が聖者の家系、それも「太古にまでさかのぼる古い血筋」を持つ一族と言われる所以であろう。なにしろ、山を神聖視する考えは人類の文明そのものにも匹敵するくらいに旧いのだから。

これだけでもベルモンド家は英雄の貫禄十分と言えるのだが、上記のドラキュラ伯爵の場合と同様、「ベルモンド」の名に秘められた聖なる暗喩はこれのみにとどまらない。

山は高い。高いがゆえに、そこは太陽が生まれ、死ぬところと考えられている。太陽とは純潔や正義、そして神の力を表すと共に、英雄の象徴であると考えられている。英雄は宿命的に竜を殺す者。また、雪に覆われた山々は高貴さ、抽象的な思考、そして冷たい理性を表している。吸血鬼は悪疫の象徴と考えられていたがゆえに、古典的吸血鬼小説において吸血鬼殺し、ないし吸血鬼殺しの指導者には医学の心得のある者がその任にあたったことはよく知られていることである。悪疫を滅ぼす医学とは理性の産物に他ならない。更に山の中には英雄が眠り、いつの日か目覚めて姿を現し、この世を救い再生させると言う伝説がある。

山、天、神、聖、魂の向上、太陽の昇るところ、正義、竜を殺す英雄、英雄の寝所、理性の象徴。「ベルモンド」――ドラキュラ伯爵と共にシリーズを支える英雄一族の名としては、これ以上相応しいものはないだろう。

「悪魔城ドラキュラ」シリーズを支える、ふたつの勢力の名前についての考察は以上の通りである。いずれも闇と光、邪と聖、黒と白とソロモンの神殿の柱さながら好対照を呈している様は見事と言う他はない。これもまた「悪魔城ドラキュラ」シリーズがゴシックホラーと謳われる所以であろう。闇を制する光という構図は、古典的吸血鬼物語のセオリーに他ならないからだ。

続いて、ベルモンド家の勇者たちの名前について考察してみるとしよう。

まず、初代「悪魔城ドラキュラ」、およびMSX版「悪魔城ドラキュラ」ストーリーの冒頭にて語られる伝説の男、英雄クリストファーについて。

クリストファーと言えば旅行者の守護聖人として、また十四救難聖人の一人として広く尊敬を集めた人物として有名だが、その名の意味するところは「キリストを運ぶ者」・・・つまり「クリスチャン」のことなのである。

と、すると、「悪魔城ドラキュラ」のストーリー冒頭にて語られる英雄クリストファー伝説とは、ベルモンド家が神を奉じる一族であると言う事実をまずプレイヤーに提示するための暗喩なのだと解することが出来はしないであろうか? かつてドラキュラを倒した男がただの英雄ではなく、この世の光の側面を代表する者であったと言うことを、その名をもって象徴しているのだと考えられはしないであろうか?

「ドラキュラ伝説」、そして「ドラキュラ伝説Ⅱ」と二作に渡って主役をつとめながらも、不思議とその活躍に触れられることの少ないクリストファー=ベルモンド。しかしその不思議も名前の魔力を追求することによって一応の解決を見る。つまりクリストファー=ベルモンドとは、実際に存在し活躍した英雄と言うよりは、むしろ象徴的な存在なのである。

次に、「悪魔城ドラキュラ」シリーズ最多の活躍回数を誇るシモン=ベルモンドについて。

シモンと言う名は、元来はユダヤ系の名前であり、その原型である「シメオン」を含めれば、旧約聖書の創世記にまでも登場するほどに旧いものである。ゆえにその起源が果たしてヘブライ語にあるかも不明なのだが、その意味するところはまことに神の民らしく、「神は聞き給う」、あるいは「神の言葉を聞く」と言うものなのである。

「悪魔城ドラキュラ」をプレイする者は、ここに聖なる暗示を読み取らなければならない。冒頭のクリストファー伝説によって、美しい山から来た祭祀者たちが神に仕え、闇を制する者であることが提示された。そして今、神の言葉を聞き、また彼の祈りを神が聞くという戦士が登場したのである。美しい山から来た祭祀者ベルモンド、キリストを運ぶ者クリストファー、そして神の言葉を聞く者シモン。初代「悪魔城ドラキュラにおいてこれら三重の聖なる暗示が提示されたがゆえに、一連のシリーズにおける初代「悪魔城ドラキュラ」と、その主人公をつとめたシモン=ベルモンドの地位は不動のものたり得るのである。

お次は「ドラキュラ伝説Ⅱ」に登場した男、ソレイユ=ベルモンド。

ソレイユとはフランス語で「太陽」を意味する語である。太陽が英雄の寓意であることは既に述べた。美しい山から昇る太陽の英雄。しかし、勇士ヘラクレスの例を引くまでもなく、太陽英雄はしばしばその絶頂期に狂気に陥ることがある。ソレイユ=ベルモンドは成人と同時にドラキュラ伯爵の魔力によって操られるという憂き目に遭った。ドラキュラ伯爵の紋章は竜、すなわち太陽を食らい日食を引き起こす魔物である。竜に食らわれ、輝きを失う太陽。狂気の彷徨。そして日食の終わりと共に回復する太陽の輝き――クリストファー・ソレイユ父子の物語を考えれば、これはまたなんと言う奇妙な符合であろうか。

続いて、「血の輪廻」で活躍したリヒター=ベルモンドについて一席。

リヒターなる語がドイツ語で「裁判官」を意味することを知っている向きは多いかと思う。つまり、リヒター=ベルモンドは悪に鉄槌を下す正義の化身なのである。さらにドイツ語で神のことをDer Hochste Richer――「至高の審判者」と表現することを思えば、彼が単なる人間正義��体現者にとどまらず、絶対の裁き主としての神の側面を地上で顕現する者であるとも考えることが出来るだろう。歴代のベルモンド家の戦士の中ではトップクラスの強さを誇り、最強のバンパイアハンターと謳われたリヒター=ベルモンド。彼の強さは、まさしくその名において明示されているのである。

しかしながら、西洋美術において「正義」を擬人化した場合、手に天秤と剣を持ち、公正な裁きを下すために目隠しをした女性として表されることを思えば、「血の輪廻」のラストシーンにおいて彼がドラキュラ伯爵と問答をしてしまったのは失敗ではなかったろうか。

相手に心の隙を見せるなと言うことは、魔術戦のみならず悪霊調伏においても鉄則とされることである。ましてや神の正義という属性を名前に帯びている者なれば、尚更リヒター=ベルモンドはドラキュラ伯爵の言葉に耳を貸してはならなかったのだ。しかし彼はドラキュラ伯爵と問答し、そして裁きを下す者らしからぬ動揺を見せてしまった。その時点で、彼は「裁きを下す者」「神の正義を体現する者」の資格を失ってしまったのである。その謂いで、「月下の夜想曲」におけるリヒター=ベルモンドの変貌は、前作「血の輪廻」のラストシーンにおいて既に予言されていたのだと言っても極論とのそしりは受けるまい。

次に、ベルモンド姓ではないのだが、リヒター=ベルモンドの妹と言うことでマリア=ラーネッドについても少々。

マリアと言う名を聞いた時、まず頭に浮かぶのはキリストの母マリアのことであろう。カトリック教会や正教会において聖母として賛美され、数多くの美術の題材ともなったマリア。この名前との関連によって、マリア=ラーネッドが聖母マリアの如き慈愛深い心の持ち主であると言うイメージが喚起されるのである。

更に、マリアなる名の原型が持つ象徴イメージがまた実に興味深い。そもそもマリアと言う名はギリシア語音訳であり、本来の形はミリヤム、すなわち「海の星」「欲しがられた子」また「愛されし者」なる意味を持つ名前である。そしてミリヤムとは出エジプト記で名高いモーセの姉にあたる女性であり、ユダヤ史上初の女預言者としてその名を知られている人物でもあるのである。

マリア=ラーネッドが「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初の正規女性プレイヤーキャラクターであったことを考えれば、これはまたよく出来た符合であろう。すなわち、マリア=ラーネッドと言う名前こそ、彼女が心優しき少女であり、愛されし者であり、そしてシリーズ史上に海の星(=金星)の如く燦然と輝く初の正規女性プレイヤーキャラクターであると言うことを雄弁に物語っているのである。また、ミリヤムと言う名にはあまり好ましからざる一面として、「苦難」「落とされた者」などと言う意味が含まれていることを考えれば、この名は彼女の苦しい恋の道を暗示しているとの解釈も、あるいは可能かもしれない。

そして、「漆黒たる前奏曲」のソニア=ベルモンド。

名称学の本の説くところによると、ソニアとかソフィー、ソーニャなどという名前は、全てSophia、つまりギリシア語の「知恵」を意味する名より派生したものと考えられているそうである。知恵、すなわち悪疫を駆逐する医術の化身。もっとも彼女の情熱的な生き方を思えばヘレンと言う名の方が相応しかったかもしれないが、彼女がバンパイアハンターである以上はソニアの名なればこそ平仄(ひょうそく)が合うと言うものであろう。

・・・以上の如く、ベルモンド家のバンパイアハンターたちの名前を分析して来た訳だが、そのいずれもが聖なる象徴、また、その人となりや運命に相応しい暗喩をその名に帯びているということにはただただ驚嘆する他はない。いささか関係妄想気味とのそしりを受けるかもしれないが、とにかくベルモンド家の英雄たちの名は、いずれも神を奉ずる者、闇を制する光として説明がつけられるのである。――ただ一人を除いて。

そう。・・・ラルフ=C=ベルモンド。

歴代のベルモンド家の勇者の中で、彼の名だけが分からない。ベルモンド家のハンターたちの中で、彼の名だけが他のそれとは同列に扱うことの出来ない微妙な色合いを帯びている。いや、はっきり言うならこのラルフと言う名前は、およそベルモンド家の人間には相応しくない、異様な名前なのである。

ラルフ=C=ベルモンド。「悪魔城伝説」の主人公。

名前の人気という点から見ると、このラルフと言う名は短縮形や定まった指小辞形を欠くためにあまり好まれなかったとされている。しかし、実を言うと「ラルフ」とはこれ自体が既に短縮形であり、その原型はラドルフ、すなわちドイツ語で「助言する狼」なる意味を持つ名前なのである。

そして、本論においては、この「狼」なる要素こそが曲者なのだ。

ベルモンド家の勇者がどうして「狼」などと名づけられたのだ!? 聖書のみならずゾロアスター教やイーリアスなどの無数の神話伝承においても、狼は生命を脅かす暗黒の諸力の代理人と考えられていると言うのに!?

狼とは野性、貪欲、残忍、死体を食らうもの、悪魔、夜の側面に属するもの――そしてなにより、吸血鬼の化身のひとつ。狼は確かに勇気のシンボルでも、また戦士と言う職業のエンブレムであるかもしれない。しかし、その象徴するところはいずれにせよ、闇である。ドラキュラ伯爵の眷属の潜む、深く、そして暗い闇。

なんと言うことであろうか――

「漆黒たる前奏曲」にて明らかにされたベルモンド家の血の宿命は、「悪魔城伝説」の主人公がラルフと名づけられた時点で既に決定していたと言えるのである!!

嗚呼、まったくもってなんと言うことであろうか。殊のほかのベルモンド家至上主義者である筆者としては、あのような事実はなかった、と思いたい。だが、まことに恐ろしいことに、ベルモンド家に流入したあの血の真実を裏付けるが如き暗喩の存在は、ラルフ=C=ベルモンドの名前だけにとどまらないのだ。

シモン=ベルモンド。

ラルフ=C=ベルモンドの子孫にして、「悪魔城ドラキュラ」の象徴とも言うべき男。ベルモンド家の血の秘密を暗喩する恐るべき象徴は、他ならぬこの男の名前に秘められていたのである。

シモンと言う名が「神の言葉を聞く」、また「神は聞き給う」と言う意味を有していることは既に述べた。だが、この名前にはもうひとつ、「小さなハイエナ」――あるいは「雌狼とハイエナの子」と言う意味が含まれているのである。

ハイエナは夜にさまよう闇の眷属。狼もまた然り。そしてこれら闇の生物の混血種。三重の闇の暗示。

・・・シモン=ベルモンドは、確かに神の言葉を聞く者であった。だが、同時に彼はベルモンド家の血の秘密をも、烙印としてその名に負っていたのである。

象徴はすべてに通ずる。

ゆえに、同じ象徴の力を用いてこの禍禍しい暗示を善きものに変換することは、可能である。

ラルフなる名は、ゲルマンの言葉で「助言する狼」と言う意味を持つ。この「助言」なるキーワードに着目して、ラルフ=C=ベルモンドを闇の力を善き業(わざ)に変換する者、闇を光に変える者と解釈することは、確かに可能である。あるいはイザヤ書第65章25節において平和の象徴として��われた子羊と共に草を食む狼の面影を重ねることも、また彼の「C」から始まるセカンド・ネームを「クリストファー」あるいは「クリスチャン」であると定義することによって、これらの名前の持つ聖なる暗喩を付加することも、決して不可能ではない。

だが、このラルフ=C=ベルモンドなる男の名には、「漆黒たる前奏曲」で語られた通りの闇の側面があると言うこともまた、事実なのである。

――すべては仕組まれたことなのだろうか? 製作者がユーザーに仕掛けた、大いなるパズルなのだろうか?

「悪魔城ドラキュラ」の歴史を通覧せる時、このシリーズが時には迷走とも取れる紆余曲折を経てきたことは衆目の一致せるところである。しかし、名前の魔力と言う観点から考察を加えたところ、迷走とも、あるいは恐るべき暴挙とも思える数々の展開が、実は巧妙に関連し合い繋がり合っていると言う事実が判明したのである。

まるで、「悪魔城ドラキュラ」そのものが、自らの意思を持ってでもいるかのように。

すべては仕組まれたことなのだろうか? 製作者がユーザーに仕掛けた、大いなるパズルなのだろうか?

それとも、製作者は中世の魔術師よろしく造り出してしまったのか? 名前の魔力のもと自らを育み、自己の矛盾をも修正し統合してしまう「悪魔城ドラキュラ」と言う名の恐るべき怪物を?

慄然たる思いに凍りついた筆者をよそに、魔力に満ちた「悪魔城ドラキュラ」の伝説はなおも語り継がれて行く。

(1999.7.8 K.T.)

0 notes

Text

空白じゃなかった四世紀

私なりの、「なんでこんな、逆さまな世の中に、逆さまな日本になった?」学問w🤣にて、空白の四世紀を書いたw

↓↓↓

さすが、茂木誠さん、

↓↓↓↓↓

youtube

《空白の四世紀が、中国の文献に無いだけで、応神天皇、仁徳天皇と、ちゃんと日本の古事記、日本書紀にはある。》

と、語る。

応神天皇!!!✨😎✌️

なんというタイミング…

何年か前、財政がいかんともしがたく、年始を迎えた。

毎年、蒲田の稗田神社、羽田神社とお参りする。

自宅神棚には、真ん中天照大神、右稗田神社、左羽田神社の御札を収めている。

御札を買った帰り、ふとスロット🎰した。

…いきなりGod引いたw🤣

そんな何日か、気がつけば30万まで行ってた。

覚醒前の話、ビットコイン追いかけてた時があったw🤣

稗田神社の御札やらは、まだまだお祀りする。

で、

ただやみくもに感謝するのは失礼、ちゃんとどんな神様が祀られているか、調べた。

ちなみに稗田神社は、東京大空襲で焼けたが、昭和28年(1953年)に再建築されている。

稗田神社の神様↓↓↓

↑↑↑

過去記事に書きました。

まず、天照大神、

そして誉田別命(ほんだわけのみこと)

誉田別命とは、応神天皇の別名だ🙂✨😎✌️

つまり稗田神社は、天照大神と、応神天皇、その家臣の武内宿禰、その息子荒木田襲津彦命、そして春日大神が祀られている。。

つまり、空白の四世紀の活躍の日本の神ってた方々を祀ってる。🤣

大田区…

大森区と蒲田区が合併しての、“大田区”。

武蔵荏原の地と呼ばれ、池上さんは日蓮を贔屓にし、今の池上本門寺となる。

池田大作、大森区の海苔屋の子、戸田城聖の話を聞き感銘を受け、生長の家を知り入信、私が語るまでもなく、ああなったw🤣

池上さん、池田大作、なんか池あったんかな、大田区w🤣

仮説だが、空白の四世紀こそ、日本の国力がMaxになり、中国すら近づけなかったとかw

例えば、333という数字があるから、起源333年に、凄いことあったとかねw

で、徐々に国力弱まったから、また中国が干渉してきた的なねw

追記:

こんな↓↓↓動画もあった。

youtube

応神天皇は、百済の王子!✨

これは、凄い…

つまり、中国の文献には、四世紀の日本の事が抜けている…

それは、自分らの王子が日本行ってしまい、めちゃくちゃ打撃を受け、腹立つから、四世紀の記録はしなかったとかw🤣

もしかしたら、日本にとり、1番大事な土地なのかもしれない。。

荏原とは、荏胡麻が栽培されていた原、という意味らしい。

武蔵、これは武内宿禰をして指すなら、「武蔵境」、三鷹の隣の駅だがw、武内宿禰は、非常に広範囲なパワーがあったという事なんだろう。

稗田神社には、日蓮さんも深く関わり、池上邸、つまり池上本門寺とは、武内宿禰の恩恵を受けたのが、池上本門寺かもしれない。

応神天皇とは、“武”の神。

武内宿禰然り。

それゆえ、力道山が眠り、ウナギ・サヤカが豆まき参加した縁も、頷けるw🤣

_-_-_-_-_-*_-_-_-_-_-"_-_-_-_-_-*_-_-_-

結局、卑弥呼支配が終わり、百済の王子、中国を見捨てて、日本を立てようと建国した。

その背後にあるもの、母の胎内から、王を約束された応神天皇。

武蔵国とは、今の東京23区下から、三鷹くらいまで、今でこそ埋立られたが、隣接した海。

1700年以上、この“武蔵国”は、パワーを維持している…🙂✨

後ろにバックアップしてる神は、帝釈天=ヴィシュヌ神=インドラ神=国之常立神=世界を作った愛、なのかもしれないw🙂✨

あまりに腐りきった地球の支配層、これをひっくり返し、泰平の世の中にしたい意思。

ヴィシュヌ神さまは、これまで色んな人間に力与えてきたが、結局皆、私利私欲に走ってしまった…

カルキ。

最後の、ヴィシュヌ神の化身。

果たして、滅びて、はい、人類おしまいっ!、ってなるんか?w🤣

ヴェーダ研究者でもないし、読んだのも、ちょろっとだけw

ただ、私の場合は、聖書。

幼稚園から触れた。

黙示録。

あれは、最後アセンションして終わる。

決して、ユダヤ人グローバリストの陰謀書ではないw🤣

《聖書を悪用》ってのは、めちゃくちゃある。

でもそれは、聖書の書かれてる事を、捻じ曲げて流布してるだけ、或いは、頭悪過ぎて、理解が出来ていないw🤣

最後は戦争ではないよ。

ちゃんと聖書買って、読んだ方がいい。

口から剣が出た神の勝利は、4つの獣グループが、姦淫の女王を燃やされて、しまいには神に服從する。

で、天国が現れる。

隕石降ったりの章は、とっくに終わってんだよw🤣

天国になれば、物質世界からは、徐々に徐々に、離れてゆく。

そして我々地球人はどうなるか?、アセンション後に生き延びた人らは、次は、新しい星の先生になるわけよw🙂✨😎✌️

ま、そう考えたら、武蔵国、つまり、東京、最高じゃね?w🤣✨✨✨

追記:

世界を闇を暴いてゆくと、必ず呪詛を受けるかもねw🤣✨

彼ら支配層は、ヘビの、マムシの子、攻撃心の固まりw🤣

孔雀明王。

オン

マユラ

キランディ

ソワカ

youtube

孔雀明王とは、決して武器を持たない。

孔雀は、ヘビや猛禽類を、

食べるw🤣

毒を喰らい、愛を、放つ🙂🙂🙂✨✌️😎

安政の大地震、関東大震災、こんだけバラして、電磁波受けて、呪いうけて、ずいぶん経つw🤣

それでも死なない私らは、アンドロメダスターシードだからよw🤣

スターシードの中でも、たった0.8%くらいなんだってw🤣

アンドロメダは、もはや地球なんか話にならない歴史w

そして何より、アセンションを何度も失敗しているw🤣

ここ重要、何回も失敗した経験が、無敵のスターシードにしたんだろうねw

ま、これはスピリチュアルな話、参考程度でw

追記 20240412:

わしゃあ、どんな感の良さやw🤣✨

誉田別命は、武内宿禰に命じ、池を作らせとるやんw😎✌️✨🙂

1 note

·

View note

Text

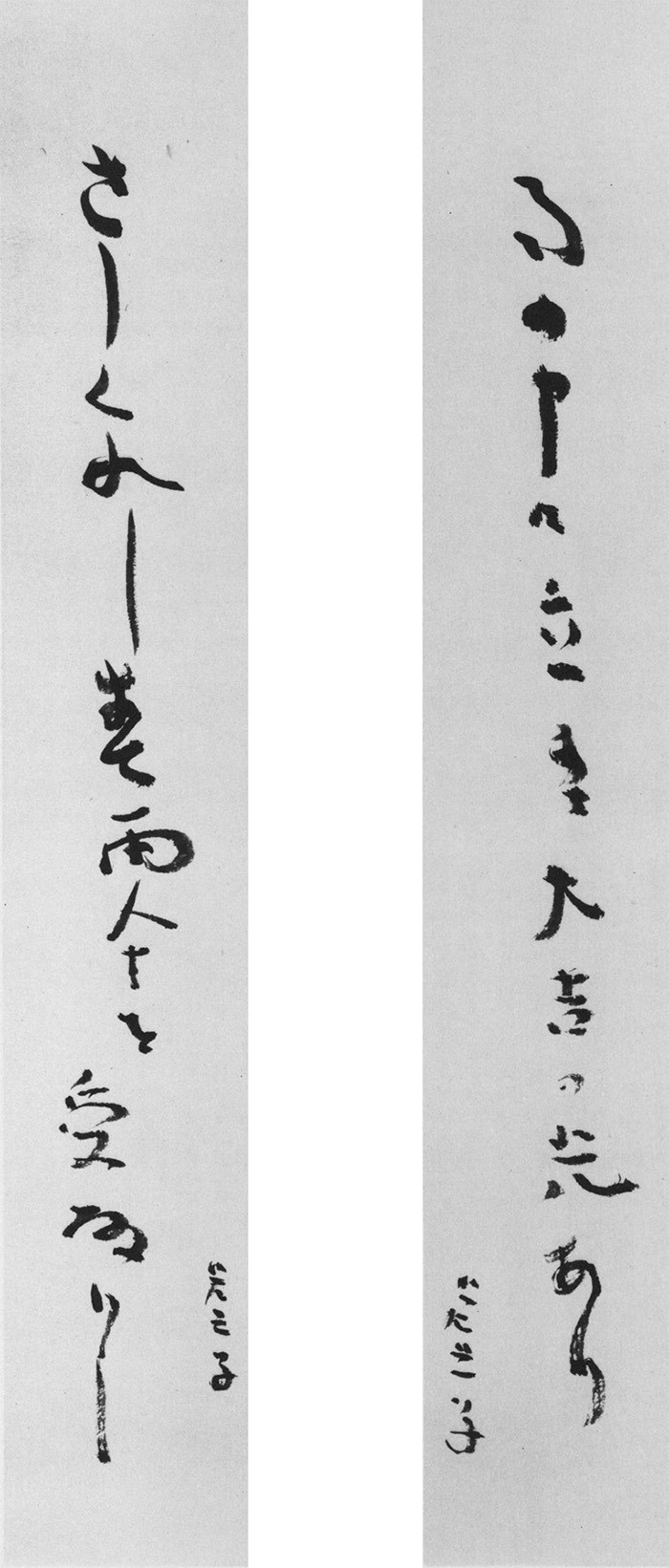

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅳ

花鳥誌2024年4月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

6 葛城の神臠はせ青き踏む

大正六年二月十日、松山に帰省の途中で京阪に寄った。白鳥吟社主催堺俳句会(於開口神社)で出句。西山泊雲・野村泊月・岩木躑躅・原田濱人・島村はじめ・久保田九品太・青木月斗・大橋櫻坡子らが出席。『ホトトギス』の同年三月号「堺俳句会の記」に詳しい。

この句会は、大阪の『ホトトギス』派の旗揚げに位置する記念碑的な一件で、その詳細は櫻坡子の『大正の大阪俳壇』に詳しい。この句は『新歳時記』にも登録された、虚子の自信作である。大和と河内の国境に位置する葛城山の神一言主は醜貌の女体と言い習わされ、夜しかお出ましにならなかったと謡曲にも出てくる(「葛城」)。

その引きこもった神に向かって、麓の春を足で確かめて野遊びしております。「山の上からせめて密かに御覧ぜられ度い」(虚子自注「俳句朗読原文」)と悪戯っぽく詠んでみせたのである。「みそなはす」とは、「ご覧になる」の最上級敬語表現で、これまた謡曲に神を主体とした用例がある(「高砂」など)。

「臠」の字は画数も多く、呪術的なイメージを本来持つが、虚子の字は軽く「糸」の二か所が崩されていて、内容の「滑稽」と対応している。これは活字でなく、虚子の書によってこそ鑑賞が可能で、「臠」は一句の眼目であったことが了解される。

神や霊魂に命令形を以て呼びかける表現は、江戸俳諧からある。

塚も動け我泣声は秋の風 芭蕉

五月雨の空吹き落せ大井川 芭蕉

笈も太刀も五月にかざれ紙幟 芭蕉

これらの芭蕉句は、痛切な哀しみや祈りが託されているが、虚子は次にあげる蕪村の例などに学んだか(『蕪村句集講義』)。

裸身に神うつりませ夏神楽 蕪村

蕪村の敬語表現「うつりませ」は、祈りとともに一種の滑稽というか余裕があって、そこが夏の禊を「裸身」で具象化する視線と対応している。虚子も、「野遊」の軽々と晴れやかな気分を、この敬語の命令形に託した。命令形は、祈りではあるが、痛切なそれと、軽い挨拶の二種があって、この句は山本健吉の言う俳句の本質「滑稽と挨拶」の典型例と言ってよい。

ちなみに水原秋櫻子系の俳人の命令形には、自己に執着し、自己に言い聞かせる気分の命令形が多い。

木の葉降りやまず急ぐな急ぐなよ 加藤楸邨

柿若葉多忙を口実となすな 藤田湘子

逝く吾子に万葉の露みなはしれ 能村登四郎

このあたり、命令形の二系統は、俳人の質や俳句観をも照らしだす「鏡」と言ったら言い過ぎだろうか(井上『俳句のマナー、俳句のスタイル』)。

7 雨の中に立春大吉の光あり

大正七年二月十日、『ホトトギス』発行所句会のものと『五百句』に注記される。

実景は雨だが、「立春大吉」の御札とその文字に、心中春の光を予感し、見て取る主観句である。もちろん、雨や雨粒にはわずかな光はあるかもしれない。だとしても、それを読み取ろうとする構えから生まれた心象を詠んだ句であることに変わりはない。特にこの句で詠まれた「光」に対する予感は、「立春大吉」の文字から触発されたものであることは、肚にとめておく必要があろう。

虚子の揮毫では、この「立春大吉」をことさら御札めいて、黒々と墨書したりはしていない。ただし、注意深く見ると「大吉」の「大」の撥ねと、後に来る「光」の字の撥ねとは、対応している。

そもそも「大」の字の運筆は、先に左に筆先を払い、取って返して右に払うもので、本来撥る字ではない。ところがこの句の虚子の「大」は右の払いの最後が若干撥ねていて、後にくる「光」の右撥ねの呼び出しになっている。こうして一句の眼目は、「光」であることが視覚的にも確認できるところに、虚子の揮毫で句を鑑賞する醍醐味が出てくる。

「立春大吉」とは、立春の時期に玄関や部屋の入口に張る厄除け札のことである。あたりは雨だが、外界との通路である門口に貼られた「字」から、眼には見えない「光」を感じた。その意味で中七を字余りにする「の」はこの句の重要なレトリックである。

一般に「中八」の言葉通り、字余りの中でも、中七を字余りにするのは禁忌とされる。俳句のリズムの研究は、五七五が実は休拍・無音の一拍を加えて、六八六であること、さらに前と後の六は伸びる傾向にあることを計測・実証した(別宮貞徳『日本語のリズム』)。これを前提にすれば、中七は延ばして詠まないものなので、ここでの字余りは、おおむねダレるのである。

ただし、上五で既に字余りがある場合、続く中八は字余りの反復となり、このダレが感じられない。所詮リズムとは反復と同義なのである。

春や昔十五万石の城下哉 子規

掲句も上五・中七の連続の字余りだが、掲句の「立春大吉」に、わざわざ「の」を加えた意図は何だったのだろう?類例を挙げよう。

春ひとり槍投げて槍に歩み寄る 能村登四郎

やはり「中八」を、堂々とやっているばかりか、上五に字余りはない。しかし、この句は「槍投げ槍に」ではいけない。あえて「て」を入れ、ひと呼吸を置くことで、投げた槍に歩み寄る主人公に焦点があたる。「槍」の繰り返しが独自のリズムを作っており、中八も気にならない(井上『俳句のマナー、俳句のスタイル』)。

掲句で言えば、まず上五に「雨の中に」と「の」が用意周到に置かれている点が注目される。この字余りを際立たせる「の」の印象を引き継いで、「立春大吉の」の「の」があることが了解される。

加えて、「の」の繰り返しは、求心性をもたらす。

ゆく秋の大和の国の薬師寺の

塔の上なる一ひらの雲 佐佐木信綱

この庭の遅日の石のいつまでも 虚子

掲句も字余りの「の」��反復を行うことで、光など一切ない春の雨の中、「立春大吉」の文字にのみ「光」を感じたことを焦点化して見せたのである。

最後に、先の「葛城」の句との関係で言えば、神仏への祈りというテーマのつながりもある。このあたりに編集の妙を認めることも可能かと思う。

『虚子百句』より虚子揮毫

7 雨の中に立春大吉の光あり

8 さしくれし春雨傘を受取りし

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし)

1961年京都市生まれ

日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。

専攻、江戸文学・近代俳句

著書に

『子規の内なる江戸』(角川学芸出版)

『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会)

『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫)

『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Video

youtube

【怖い話】有名神社・寺が拒否する『激ヤバ悪霊』→その意外な『正体』とは?…2chの怖い話「不幸の塊・呪いの実体・RPG」【ゆっくり怪談】

0 notes

Text

三篇 上 その四

かごかきは、困った様子で、

「しかし、他に方法がないのだし。

これなら、眠くなっても、ふんどしのおかげで、落ちることもない。

いやでも、これで、乗っていきなされ。」

と、気の毒そうに言う。

北八もその言いようにおかしくなってきて、これも話の種と乗って行けば、それをみた弥次郎兵衛が、

「ハハハ、白いふんどしで、かごの胴中をくくったところは、まるで、お侍の屋敷での葬式みたいだ。」

その言いように、北八は、

「ええい、いまいましい。そんなことを言うな。」

弥次郎兵衛は、かまわず、

「いやまてよ、葬式だとかごの中には、仏が乗っていてものを言うはずがねえ。

でも、今は、ペラペラしゃべっているから、こりゃ、さしずめ、世に聞こえた罪人ってとこか。」

それを聞いて、北八は、

「ええい、なおいまいましい。もういい。降りて行こう。」

と、ここでかごをおりて、ここまでの金を払った。

さて、二人は、山道をたどって行くが、雨が激しくなってきたので、坂道を滑る様に歩いて、ようやくに中山の宿場に着いた。

この中山の宿場は、白い餅で水飴を包んだ、子育飴の餅が名物である。

弥次郎兵衛と北八は、酒飲みで甘いものは苦手ときてるから、やっとのことで、一つ二つ食っているうちに、雨がさらに強くなっってきた。

ここもとの 名物ながら われわれは 降りだす雨の もちあましたり

などと、弥次郎兵衛が一首詠む。

さて、他にも、この中山には、伝説の無間山の観音寺の鐘があったのだが、今は、その寺の名だけ残っていてないのだという。

この寺に むげんのかねも つきなくし 借金とりに 嘘をつくのみ

それよりこの坂をくだって、日坂の宿場についたのだが、雨はさらに激しさを増してきて、今はもう一歩も進めない状態になった。

あたりの見分けもつかないほど降る雨に、二人も閉口して、とある旅館の軒下で、雨やどりすることにした。

弥次郎兵衛は、

「まったく、いまいましい。はでにふるもんだ。」

それに答えて、北八、

「花屋が、看板の代わりに植える柳の木じゃあるめえし、いつまでも軒下に立ってもいられない。

しかたがない。

弥次さん、大井川は越したんだし、この宿場に宿を取ろうじゃねえか。」

弥次郎兵衛は、首を振り振り、

「ふざけるない。今何時だと思ってるんだ。まだ昼飯時だろう。

今から泊まってどうするんだ。」

その様子を聞いていた旅館の婆が

「この雨じゃ、身動き取れませんで。お泊りなさい。」

と、声をかけてきた。

北八、その声に振り向いて、

「いや、こりゃ泊りたくなった。弥次さん、見ろ。

この宿には、もう女性客が、大勢泊っているようだ。」

弥次郎兵衛は、眉間にしわを寄せて、北八の言う方をふりむいたが、急に顔をほころばせて、

「おや、確かに大勢いる。」

それに覆いかぶせるようぬに、

「さあさあ、お前さんがた、泊りなさい。」

と、いう婆の声が聞こえる。

「そうだな、この雨だ。そのほうがいい。」

と、弥次郎兵衛は、先ほどとは打って変わって、ニコニコしながら、北八を促すと、さっさとこの宿に入っていった。

この宿で二人は足を洗って、すぐに奥の次の間に通り、弥次郎兵衛が、

「これこれ、女中さん、白湯があれば一杯くんな。」

と、問い掛ける。

「はいはい、ただいま、持ってきましょう。」

と、すぐに白湯を持ってくる。

弥次郎兵衛は、

「よしよし。北八、昨日の薬をだしてくれ。」

と、北八に、

「腹痛が痛いのか。くだらない冗談でも聞かしてやろう。」

と、くだらないことを言っている北八に、弥次郎兵衛は、腹をさすりながら、

「ええい、馬鹿なことをいわないで、早くくれ。」

「そりゃ、ガスが溜まっただけだ。豆でも、食やなおるわ。」

と、なおも洒落ているので、弥次郎兵衛は、いらいらしながら、

「ええい、そんなことはどうでもいい。早く薬を出してくれ。」

「わかった。わかった。さてと、田町の反魂丹はどこだったか。

ああ、あった、ほれ、手を出しな。」

と、北八が、ようやく弥次郎兵衛に渡す。

ところで、この反魂丹とは、下痢、腹痛、暑気あたりなどに効果のある、その当時の家庭常備薬で、その頃の旅人は、たいてい持っていた。

弥次郎兵衛は、北八から引っ手繰るように受け取った。

「どれ、二つも飲めば効くだろう。」

と、クスリをよく確かめもせずにガリガリと口に入れてかみ砕くと、

「なんだ。こりゃ、胡椒だ。ああ、辛い辛い。」

この胡椒も、その当時は健康薬として、旅人が持ち歩いていた。

北八は、笑って、

「ハハハ、それは、胡椒だったか。

どれどれ、えーと、ああ、ここに錦袋円がある。それこれだ。」

弥次郎兵衛は、

「錦袋円か。これならいいだろう。」

と、錦袋円の包紙をあけて、薬を口に放り込む。

この錦袋円も万病に利くという家庭薬で、包のなかにブリキ製の小さな観音が入れてあった。

弥次郎兵衛は、顔をしかめて、

「ガリガリ、ガリガリ、ああまた何か変なものを食わしやがった。ペッペッ。」

北八は、

「どれ見せな。いやこれは観音様だ。」

「ほんとだ。観音様の頭を、かみ砕いてしまった。ハハハ。」

と、弥次郎兵衛は、慌てていたので、観音様まで飲み込もうとしていたのだ。

そこへ、女中がやってきって、言った。

「御膳をあげましょう。」

「五膳。いや、三膳も食べればたくさんだ。」

弥次郎兵衛は、

「また、こいつは、減らず口を叩く。

まったくやかましい男だ。黙ってしゃべれ。」

と言うと、北八は、鼻で笑う。

この間に膳も出て、いろいろ洒落冗談をいいながら、飯を食べはじめた。

弥次郎兵衛は、先ほどから気になってしかたがなかった事を、今、思い出したという風に女中に聞いてみた。

「ちょっと聞くんだが、奥の客人は女ばかりみたいだが、ありゃなんだね。」

女中は、ニコニコしながら答える。

「みんな、巫子でございますよ。」

「巫子ってことは、人の霊魂を呪術や神がかりで呼び出す霊媒ってことか。」

弥次郎兵衛が、さらに聞くと、女中は、肯いている。

それを聞いて、弥次郎兵衛と北八は、顔を見合わせにんまりしている。

女中が、奥の客人は巫子だというのを聞いて、北八は、

「そりゃいい。ぜひ、誰かの霊をだして貰いたいもんだ。」

弥次郎兵衛も興味津々で、

「俺もそうしたいが、もう時間が遅かろう。

四時をまわると、霊が寄り付かないと聞いた事がある。」

と、言うと、女中は、少し首をかしげて言う。

「お客さん、まだ、二時を少しまわったところですよ。」

弥次郎兵衛は、

「そそ、そんなら聞いてみてくんな。

俺の死んだかみさんを呼んでもらおう。」

と、ひざをのりだす。

「おお、『おつぼ』の事か。こりゃ懐かしい。」

北八も、うれしそうに答える。(発端の章、参照)

「それじゃ、今聞いてきましょう。」

と、女中が立っていくと、この間に食事もすみ、帰ってきた女中が、巫子が承知した、というので、弥次郎兵衛と北八の二人は、奥の座敷へ入っていった。

すると、そこにいる巫子は、口寄せ(交霊)の道具の箱を持ち出して、その中から、商売道具の弓矢などを取り出し、姿勢をただしている。

すると万事心得たこの旅館の女中が、水をくんで持ってきた。

弥次郎兵衛は、『おつぼ』と『おふつ』(発端の章、参照)の事を思い出しながら、巫子の言うように、そこにある葉に水をつけて振ると、巫子は、まず神下ろしを始めた。

巫子が何やらしゃべり出した。

「そもそも謹み敬って申し奉るは、上に梵天帝釈、四大天王、下界にいたれば閣魔法王、五道の冥官、我が朝は神国の始め、天神七代、地神五代の御神、伊勢は神明天照皇大神宮、外宮には四十末社、内宮には八十末社、雨の宮風の宮、月読日読の御命、北に別宮鏡の社、天の岩戸大日如来、朝熊岳福智慧円満虚空蔵、そのほか日本六十余州、総じて神の政所、出雲の国の大社、神の数が九万八千七社の御神、仏の数が一万四千三の霊場、冥道を驚かし、ここに請じ奉る。」

「はあ恐れ有りや。

このときに、此の此の方の諸精霊、代々の仏たち、弓と矢のつがいの親、一郎どのより三郎どの、番も変われ、水も変われ、変わらぬ物は五尺の弓、一打ち打てば寺々の仏壇に響く納受。」

何やら難しい呪文ともお経ともつかないものを二人は神妙に聞いている。

「やれやれ、懐かしい。よく水を向けて下さった。

お前の妻が出てくるところだが、娑婆にいたとき精進が嫌いで、肴は骨まで食やった報い、今は牛鬼になって、地獄の門番をしていらるるゆえ暇がない。それでわしが出ましたぞや。」

さて、その代理の霊は誰の霊か、弥次郎兵衛が質問する。

「おめえ誰だ。わからねえ」

それに、巫子に付いた母の霊がこたえる。

「ああ、私は、お前さんの唐の鏡じゃ、子宝どのよ。」

北八それをきいて、

「唐の鏡ってことは、弥次さん、お前のお袋さまじゃねえか。」

弥次郎兵衛も納得して、

「ははん、おふくろか。そなたにゃ用はない。」

と、がっくりきた様子で答える。

つづく。

0 notes

Text

1月

年女。元旦から地元の友人2人とデニーズに6時間居座り、年末年始限定メニューの存在を知る。卒業式ぶりにネイルをした。魂24周年にバリチルで開催したパーティーで初めてオーダーケーキを頼んだがかわいくて大満足。こうきとまなみと神田大明神と湯島天神に初詣に行き、一瞬リョータに会う。シネマカリテで『そばかす』を観た。

まなみと日産グローバル本社でSAKURAの試乗をし、帰りに寄った中華屋で居眠りをした。あゆみさんとすえぴとネロの店で新年会をする。

THE FIRST SLAM DUNKの衝撃。三井への恋心を15年振りに思い出す。

すみちゃんとの大人の休日倶楽部が発足し、蔵前〜合羽橋あたりを散歩。観音山フルーツパーラーでももちとあゆみさんとすえぴが初対面。帰りにみんなにつかあってもらって、Tnewtiesで靴とワンピースを買った。

ことごとくおみくじの引きが悪い。

2月

休職中の同期に久しぶりに会えた。元気そうで一安心。こうき主催のスイーツ会兼合同お誕生日会。ダロワイヨでケーキをたくさん食べた。工場の同期と遊んでザファを一緒に観た(THE SECOND SLAM DUNK)ら、同期は24時間経たないうちに2回目を観に行っていた。代官山のあたりをプラプラ散歩し、無数のトイプードとすれ違ったり旧朝倉邸に住みたがったりする。自主的Tłusty czwartekでミスドを食す。

かなこと海を見てカラオケ。バリチルで三井の寿の宴を行う。21卒22卒23卒になった高校の友達と卒業旅行で箱根へ。富士屋ホテルで豪遊し、星の王子様ミュージアムに涙ながらの別れを告げる。

テニミュ青学vs氷帝が当日の公演中止でぴよと残念会。

3月

同期とご飯に行ったら2ヶ月ビハインドで私のお誕生日プレートをオーダーしてくれていて、この子たちのことは何があっても守ろうと思った。私お姉ちゃんだから。

大学の部活の先輩同期とかなり久しぶりに会った。大手町有楽町エリアで昼から夜まで遊んで、現役の時もこんなに遊んだことないから新鮮だった。私はちゃっかり途中の大丸でコスデコのアイグロウジェムをタッチアップし購入していた。

妹と母と受験お疲れ様の一泊2日熱海旅行。恋愛おみくじに「六歳年下が良い」と言われてじゃあ、三井寿か。と思う。月曜有給旅行の良さを感じたが穏やかな春の熱海の空気に当てられて情緒が不安定になる。

念願の姫鶴一文字を初顕現。宝箱からかなり早い段階で飛び出してきてくれて嬉しかった。

THE THIRD SLAM DUNKで横断幕特典シールをもらう。すみちゃんとピューロに行き、バツ丸のカチューシャを買ったらマレフィセントになった。三井を応援するネームプレートを作る。

在宅後ダッシュで駒沢に向かい、まおとA東京の秋田ノーザンハピネッツ戦を観る。なまはげがいたり、ありえない技(天井ダンク)を持つマスコットキャラがいたり、選手の概念車を教えてもらえたり、SDGsがボコボコにされたりと見どころ満載。ザファのおかげでプレーの解説がしやすい。ありがとう井上雄彦。

本社の同期4人ですみだ水族館にお出かけ。大阪人の登場シーンが肩揺らしすぎ歩くの早すぎ治安悪すぎで爆笑。いつの間にか水族館に墨田区の伝統アピールとして大金魚ゾーンができており不意打ちを喰らう。その後浅草寺で引いたおみくじ:凶。

かなこと銀河劇場でマリー・キュリー観劇。すごく良かった。韓国作品らしくフェミニズムのベースに労働者の健康被害問題や企業の製造責任、資本主義批判まで織り込んでおり見事な構成力。そうこうしていたらミューマギの第二公演情報解禁があり、まさかの山﨑昌吾ジャーファルに椅子から転げ落ちる。

ぴよのお誕生日@バリチルを開催。調子に乗ってバカのバースデーケーキを買ったら大変な目に遭った。

ももちとすみちゃんの作った和風シナリオを通過。知人の作ったシナリオは初だったが手癖を感じて面白い。バカ男子大学生コンビだったのでロールプレイが楽しかった。ガチ恋粘着獣の影響でYouTuberの探索者にした。

客先から一部品番値上げOK連絡をもらい、祝いにケーキを買って帰る。ここまで足掛け半年。

4月

まおとBunkamuraのマリー・ローランサン展を観る。ローランサンとシャネルのメディアを介したラップバトルの話やテニミュのような前衛映像で爆笑。

閉館前の三菱一号館美術館に駆け込み、グッズを買う。そのまま散歩してヒューマントラストシネマ有楽町で『ジョージア 白い橋のカフェで会いましょう』を観る。すごくリラクシングでおおらかな映画で良かった。お国柄かな。

カイザーの話をされすぎてブルロ原作を読み始める。何もかもがめちゃくちゃすぎて読んではTwitterを開き、読んではTwitterを開くハメになった。おかしすぎる漫画。

はるかさんのお誕生日会があり、ウォカジンのヘアピンで爆盛り上がり。まったく、兄貴は意外と抜けてるところがありやすからね。

すみちゃんとラシーヌの苺アフタヌーンティーに行き、ノリタケの加州安定ティーセットが届く。

アニメのオペラオーが良すぎてメロメロになる。本当に彼女のことが大好きだしこの手の人間に弱い。ウマ娘は人間ではないが。

品川区民として初めての選挙(区議会議員選挙)。出張ついでにTさんと京都で遊んで私が行きたかった京都府立植物園に付き合ってもらう。何故か28,135歩も歩いた。

わが、まお、あゆみさん、すえぴと日本橋でピザを食べてから千葉ジェッツのA東京戦を観戦。冨樫を初めて生で観た。千葉なのに東京のイキリ中学生たちがコラボしていて何故?と思う。今回は席が取れなすぎてバラバラに座ったから観ながら話せなくて残念。観戦後の焼肉で炎の男の写真撮影に興じる。

5月

2日にネスの夢小説を読み「ふ〜ん結構ネスのこと好きかもと思った」とツイートしている。

運転練習を兼ねてGWに家族で伊香保に行こうとしたが関越が混みすぎて秒速5センチメートルしか進まなくなったため途中で諦め森林公園へ行く。エゴイストなので別行動して一人だけサイクリングをした。地元のイタリアンで祖父母の誕生日祝いをした。

こうきとポコの再会。この時祖父母がこうきを質問攻めにしており申し訳なかった。

降り頻る雨の中ポラ科とポーランド祭りに行き、帰りに駅のムンバイでチャイをしばく。

金夜のミュージアムナイトですえぴとマティス展に行く。プロヴァンスの映像コーナーがあり、教会の鐘の音を聴いた瞬間幸村精市との存在しない記憶とホームシックの幻肢痛に襲われた。とにかくヨーロッパに行きたい。

ももちとひなと湘北を想う湘南ドライブ。逗子マリーナの駐車場が法外な値段という学びを得る。これがあゆみさんから譲り受けたネスと初めてのお出かけ。

文フリに出かけて東直子とまほぴ、安田茜にサインをもらう。のいちゃんとたほさんにもご挨拶して差し入れを渡す。いつかドームに連れて行きます!と言われて最前行きます!と返した。

こうきとすえぴ、あゆみさんが対面し4人でヴァーミリオンのポップアップへ。この時はオーブのガーネットの指輪を買った。昼食場所を探したが渋谷の人口密度が高すぎてお高めの地中海料理に入る。イスカンダルセットというワクワクセットを注文。

母の日プレゼントで母にageteのネックレスを見繕った。チャーム別売りのやつ。

すみちゃんと劇場版コナン(魚影)を観た。元太のセリフ全てと陰謀論者の目暮警部で爆笑する。観終わった後がってん寿司でうなぎを食べてネスにも見せてあげた。

6月

マンシティvsバイエルンのチケットが当たりまくる。ここから1.5ヶ月ほどチケット捌きに奔走する。チケ取引が中学の先輩や大学の後輩に会うきっかけになったので何だかんだよかった。

すえぴとあゆみさんと六本木ヒルズで薔薇のアフタヌーンティー。スタンドの高さがありすぎて起立して写真撮影。PWCを始める。三笘が来た瞬間ゲームバランスが崩壊し三笘ゲーと化した。

ミューマギの公演が始まり、6公演入る。今回はキャストが増えたのでオープニングとエンディングの厚みがすごかった。まさかの客降りで山﨑ジャーファルさんが数メートル先を歩いて行った。長生きはするものだと思った。マギ、サイコー!でも紅玉ちゃんの個人ブロマイドがないのはまだ納得してない。アクスタが売り切れすぎて買えないかと思ったがぴよが捕獲してくれた。

ネスの夢小説を書く。執筆中は納期にミートするために定時退社していた。わりと気に入っているので続きが読みたい。

部署の奨励金で帝国ホテルのご飯を食べ、その後走って若手による新入社員歓迎会に移動。

7月

前日深夜に母に誘われ、急遽クレイジー・フォー・ユーを観劇。萌さんをリアルで初拝見。エンタメに全力な作品でかなり良かった。衣装もすごい。タイミングよくたかりかさんとも会えた。

ぴよとあゆみさんと東京タワーで迷子のストライカー探し。その後言ったカフェでマスターの爺さんに絡まれ怪しげな成功譚を聞かされる。

はるかとこうきと浦和レッズvsFC東京を観戦。初めてのスタジアムだったのでドキドキだったが色々新鮮で楽しかった。埼玉出身者としてコバトンと写真撮影。試合は0-0で内容もしょっぱい。酒井も3分くらいで怪我したし。翌日に国立でこうきと町田ゼルビア vs東京Vを観戦。シチュエーションが整っておりかなり熱い試合とブーイングが見られた。

リトル・マーメイドをひなと観た。冒頭にアンデルセンの引用があり大事をあげて椅子から転げ落ちる。

あゆみさんが妄言バースの夢小説を書いてくれた。嬉しすぎて仕事中に読みまくる。やってることが10年前と同じ。

すえぴあゆみさんももちとココス呪術コラボを冷やかす。

ポラ科ドライブで秩父へ行きそばを食べる。ポテくまくん邸を表敬訪問。

あゆみさんと渋谷シティの試合観戦。コートが近く、ボールを蹴る音が聞こえてすごかった。妹と国立西洋美術館のスペインのイメージ展に行く。

大学の部活の納会に参加しバスケをした後2次会までこなす。

マンシティvsバイエルンの当日、午後休を取ってネイルを変えてから国立へ向かう。かなりお祭りムードで楽しい。こうきにバイエルンバウンドの服装を褒められて嬉しかった。はるかさんも合流して写真撮影やらトロフィーチラ見やらをした。試合はシティのパスワークのすごさとバイエルンの疲労を感じた。

バリチルでリョータとソーちゃんの誕生日会をした。

8月

地元の祭りで3年ぶりの花火がまさかの強風で打ち上げ中止。同日に花火大会があった板橋では火事が起きていたので妥当な判断だったと思う。

すみちゃんと大人の休日倶楽部有楽町編を実行し、シンガポール料理、プラネタリウム、マリアージュ・フレールを巡る。マリアージュ・フレールで友人の結婚祝いを買った。

友人の結婚パーティーに参加したが、レストランでやる簡単なものだったためか泣かなかった。中学時代のいつメンと会えて嬉しいが、私が恋愛の話題に非対応なためやりづらさはある。最近どう?と聞かれたので順調だよ〜と言ったらいつから付き合ってるんだっけ?と言われる。流れを無視して交際ではなく人生の話をしてしまいすみません。でも結婚した友人のことは誇りに思うし尊敬するし応援してる。私たちもうホグワーツにも帝光中にもいないけど、それぞれの戦場で変わらず戦おうね。

お盆は車を乗り回すためムーミンバレーパークやスタジアムジャポンや伊香保に出かけた。

ひなとまなみと島でバカンス。海で浮いたり原チャリを乗り回したりと満喫。花火もお菓子も買ったのに朝が早かったため夜ご飯後に爆睡。星が綺麗らしかったが当然見れず。護岸されていない箇所で泳ごうとしたら波が激しすぎて引き波の時に足に当たる石で流血した。

ももちこうきあゆみさんと才能の原石たちとで本能のままに餃子を食らった。あゆみさんももちまおとHUBでサバトも開催。

かなこれみかと横浜散策。ダイナーでハンバーガーを取り違えられ、中華街にあるフォーチューンアクアリウムの存在を初めて知る。

ひなとTHE FOURTH SLAM DUNK。

0 notes

Text

遺骨、酸初、初夏、夏至、我博、臨床、先客、那波区、東海、雲海、雲水、初楽、飼養、規律、滅法、頑丈、撃破化、内板、飼養、機咲州、分癖、蛾妙、頌栄、丼爆発、濃彩、恋欠、名瀬、徒歩機、歌詞役、素市、癌滅、元凶、願文、文座、同發、長門、至極、極美、呵責、端午、併合、奈落、底癖、幕府、某尺、尊式、検疫、未除、路側、柑橘、脂溶、瑛人、冠水、豪材、剤枠、土岐、駄泊、検尺、漏洩、破裂無言、任期、崩説、全滅、壊滅、開幕、統帥、頭数、水湿、冠水、抹消、網滅、馬脚、財冠水、風隙、来妙、勤学、餞別、名判、名盤、観客、衆院、才覚、無能、果餓死、損初、波脈、釋迦、損失、片脚、那古、可物、筋層、真骨、存廃、破格、名湯、今季、写楽、苦況、罪責、孫覇、全滅、今父、奈落、旋盤、秒読、読破、名物、貨客、泉質、随想、滅却、監理、素質、遡行、文滅、菜根、無端、庄屋、破壊、客率、合併、豪式、続発、泣塔、透析、頑迷、場脈、野張、船室、乾物、吐瀉分裂、戒行、噛砕、爾、晩別、海苔、西明、縁月、花月、独歩の大蛇、再発、納言、遺言、残債、背角、破壊、忠膵癌、統帥、馬車、下劣、火災、乱尺、毒妙、縫製、貨坂城、歳発、富低落、菜初、命式、山賊、海剤、激武者、瓦礫、破水、分裂、賀露、屠畜、能月、見激、破壊、破戒、採石、屈託、門別、皆来、家来、千四、我楽、夏楽、無慈悲、壊滅、破棄、損勤学、外鰓、長水、瑛人、永久、旋律、斑紋、財年、場滅、甘露、舐めけり、真靭、察作、論祭、乾裂、薩長、泣塔、室見、川縁、岩石、言後、荷火災、防爆、鋒鋩、体制、貨車、顎脚、刺客、坐楽、損益、脳系、文才、分合、合壁、啓発、萌姫、島内、監修、真木、合理、独房、雑居、紋発、乱射、雑念、五輪、三振、欄居、托鉢、紋腹、画狂、欠年、射殺、殺傷、脳初、目車、濫用、懸念、學年、身者、卓越、餓死、軟卵、場者、童空、我作、滅法、涅槃、抹殺、怒気、燃焼、略奪、宰相、馬腹、刳発、南山、活発、沙羅、割腹、殺戮、循環、奈良、菜道、紗脚、残雑、颯和、和歌、東風、南富、背面、焼却、四季、同發、博羅、無償、透明、明闇、雲海、陶酔、溺愛、泊雑、湖畔、花車、小雑、蘭風、雑魚寝、逆発、罵詈、検遇、明細、鳥羽、無数、飾西、涼感、割烹、面月、略発、明暗、御覧、絶滅、名者、焼却、野版、絶筆、数界、洒落、羈絆、四索、敏捷、旋律、脚絆、安行、軽安、難産、伊賀、消滅、生滅、巡数、水災、万華、論発、処住、崇拝、年月、画鋲、我流、剣率、草庵、律年、雑魚、規約、貨車、蒸発、重大、錯乱、蓮妙、奈良、坐楽、延宝、財年、爆発、龍翔、日向、塁側、席園、座札、風評、財年、何発、旋律、画狂、論券、戦法、尊師、大概、二者、那波、麺期、演説、合邦、放射、雑律、貨客、選別、燕順、考慮、試薬初、財源、富、符号、井原、若榴、清涼、無數、才覚、絶望、奈落、奔放、有識、台東、詮索、懸念、病状、設楽、宴客、怠慢、時期、同部、弁解、冊立、立案、前略、妄動、侮蔑、廃絶、間髪、図解、経略、発泡、者発、立案、滅鬼、自利、論酒、桜蘭、五月雨、垓年、処理、短髪、散乱、絶滅、命日、庵客、実庵、龍翔、派閥、同盟、連峰、焼殺、勝中、割裂、残虐、故事、量発、敗残、花夢里、面月、原氏、雑考、推理、焼殺、膵癌、導風、千脚、砂漠、漁師、活滅、放射、洋蘭、舞妓、邪武、涅槃、毛髪、白藍、他式、民会、参謀、廃車、逆発、峻峰、桜蘭、殺戮、銘客、随分、刺死、脳犯、我版、論旨、無垢、血潮、風泊、益城、拝観、舘察、懺悔、空隙、髭白、模試、散乱、投射、破滅、壊滅、下痢、他殺、改札、寿司、葉式、魔雑、渾身、等式、命日、安泰、白藍、良志久、中須、掻敷、北方、監視、血式、血流、詐欺、加刷、販社、壊滅、坐楽、白那、苫小牧、欄物、演説、開脚、摩擦、欠史、宰相、掻敷、飾西、近隣、可能、刺自虐、崑崙、独歩、良案、隔絶、菜作、妄動、犬歯、核別、概要、立案、破格、殺戮、良案、快絶、防止、那古、風別、焼安泰、独庵、囲炉裏、壊滅、外傷、刃角、視覚、耳鼻、下顎骨、子孫、剥奪、憂鬱、優越、液状、先端、焼子孫、兵法、那波、安楽、最短、数式、絶句、庵杭、雅樂、動乱、者妙、垓年、独初、前報、奈落、数道、弓道、拝観、俯瞰、散乱、男爵、害面、炎上、抹殺、破棄、分別、額欄、学雑、宴客、体面、村落、柿区、害初、告発、欄式、体罰、侮蔑、浄光、情動、差額、君子、何発、兵式、童子、飾西、各滅、我札、審議、半旗、普遍、動脈、外傷、無償、木別、別格、名皿部、京脚、破棄、試薬、絶滅、学札、清涼、爆発、組織、壊滅、ここに、名もなき詩を、記す。風水、万別、他国、先式、続発、非力、産別、嘉門、神興、撃易、弊社、紋別、座泊、画狂、式典、胞子、画力、座敷、学舎、論別、閉域、爆風、万歩、博識、残忍、非道、望岳、死骸、残骸、符合、壊滅、匍匐、弄舌癖、死者、分別、砂漠、白藍、模写、服役、奈落、忖度、符尾、同盟、田式、左派、具癖、退役、蛇路、素白、昆北、北摂、写経、文武、択液、図解、挫折、根塊、道厳、視野別、奈落、鳥羽、グリシャ・イェーガー、粗利、惨殺、学癖、優遇、陶器、場作、土壌、粉砕、餓鬼、草履、羅列、門泊、戸癖、山系、学閥、座枠、忠膵癌、視野別、脳族、監視、佐伯、釋迦、敏捷、遇歴、佐渡、名張、紀伊市、名刺、干瓢、夏至、楽節、蘇遇、列挙、間髪、風脚、滅法、呪水、遇説、死骸、爆発、山荘、塀楽、茗荷、谷底、愚者、妄動、還魂、色別、最座、雑載、論客、名足、死期、近隣、名張、迷鳥、呑水、飛脚、晩別、獄卒、殺傷、視覚、乱脈、鉱毒、財閥、漢詩、死語、諸富、能生、那波、合理、血中、根菜、明初、鹿楽、宮札、度劇、臥風、粋玄、我馬、洞察、今季、爾脈、羅猿、激園、葉激、風車、風格、道明、激案、合祀、坐楽、土地油、力別、焼殺、年配、念波、郭式、遊戯、富部区、奈脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、懐石、討滅、報復、船室、壊滅、回族、先負、嗚咽、暁闇の、立ち居所、餞別、乾式、財閥、独居、乱立、差脈、桜蘭、龍風、抹殺、虐案、某尺、無銭、漏洩、北方領土、白山、脱却、幻滅、御身、私利私欲、支離滅裂、分解、体壁、脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、土脈、桜蘭、郎乱、乱立、派閥、別癖、恩給、泣き所、弁別、達者、異口同音、残骸、紛争、薔薇、下界、雑石、雑草、破戒、今滅、梵論、乱発、人脈、壊滅、孤独、格律、戦法、破戒、残席、独居、毒僕、媒概念、突破、山乱発、合癖、塹壕、場技、極楽、動脈、破裂、残債、防壁、額道央、奈良市の独歩、下界残滓、泣き顎脚、朗唱、草庵、場滅、乖離、鋭利、破戒、幕府、網羅、乱脈、千部、土場、契合、月夕、東美、番號、虎破戒、在留、恥辱、嗚咽、完封、摩擦、何百、操船、無限、開発、同尺、金蔵寺、誤字、脱却、老廃、滅法、涅槃、脱却、鯉散乱、立哨、安保、発足、撃退、学別、憎悪、破裂無痕、磁石、咀嚼、郎名、簿記、道具雨、壊滅、下落、吐瀉、文別、銘文、安胎、譲歩、剛性、剣率、社販、薙刀、喝滅、解釈、村風、罵詈雑言、旋風、末脚、模索、村立、開村、撃退、激癖、元祖、明智用、到来、孟冬、藻石、端午の贅室、癌客、到来、未知道具雨、寒風、最壁、豪族、現代、開脚、諸富、下火、海日、殺傷、摩擦、喃楽、続落、解脱、無毒、名毒、戒脈、心脈、低層、破棄、罵詈、深海、琴別府、誠、生楽、養生、制裁、完封、排泄、虐殺、南京、妄撮、豚平、八食、豪鬼、実積、回避、答弁、弁論、徘徊、妄説、怒気、波言後、節楽、未開、投射、体者、破滅、損保、名水、諸味、透析、灰毛、界外、土偶、忌避、遺品、万別、噛砕、剣率、戒行、一脚、快哉、提訴、復刻、現世、来世、混成、吐瀉、場滅、経絡、身洋蘭、舞踏、近発、遊戯、男爵、最上、最適、破裂、改名、痕跡、戸杓、分髪、笠木、路地、戳脚、快晴、野会、対岸、彼岸、眞田、有事、紀伊路、八朔、減殺、盗撮、無札、無賃、無宿、龍梅、塩梅、海抜、田式、土産、端的、発端、背側、陣営、戒脈、母子、摩擦、錯覚、展開、星屑、砂鉄、鋼鉄、破滅、懐石、桟橋、古事記、戸杓、媒概、豚鶏、墓椎名、顎舌骨筋、豚海、砂漠、放射、解説、海月、蜜月、満期、万橋、反響、雑摺、油脂、巧妙、

1 note

·

View note

Text

ヤッパ、儲けたい連中だね。

突然…自動書記!!

高◯クリニックとかの呪い送ってくる連中?

そーそー。

残るんだっけ?

残る連中って。

楽に儲けれる。

あーなるほど。

本格的なのは楽じゃない。

山伏さんで分かる様に。

スピ詐欺は楽そうな話が多い。

スピ詐欺調べたよー!!

変だね。

変?

言い分。

例えば、お参りすれば良いとか、グッズを買えば良いとか。

それ、儲け主義の謳い文句だろ!!って思う。

縁結びも同じ。

性格を直さないといけないのに、参拝すれば良い縁が結べる!!とかね。

スピ詐欺と一緒。

これ、神社の関係者も問題ある。

だよねー。

延々と色々なのが来るから、何で終わんないんだろ?って思う。

蠱毒かなとも。

蠱毒が強まってるからかも。

真面目系なら変だし。

そうなんだ?

ずーとキツイの送ってくる。

改善に使うけど。

大きな蠱毒が出来て、変になっちゃってるのかもしれない。

太極が出来てないし、アセンションが本格的には終わっていない。

ふんふん。

マルチが分かりやすい。

蠱毒が凄く強い。

はいはい。

確かに心霊現象凄いよね。

アソコは凄いね。

神社とか神霊が抑えてるのかも。

神社や寺もマルチのスピリチュアル詐欺と組んでるから、静かなのがおかしい。

神霊が抑えるかー!!はいはい。

最近、抑え込む力の話が出てて、私もよく抑え込む力や術系が来てる。

神霊は力が強いし、守ろうとして抑え込む話がある。

そういうのも、改善の遅れに関わってる。

蠱毒も終わり難い。

爆発して終わるヤツとかを抑え込んで、爆発が起きない様にしてるから。

なるほど。

やばいね。

強い大きな蠱毒だから、神霊も気が付き難い。

0 notes

Text

呪術とは、ある特定の行為をしたり、あるいは逆にその行為を徹底的に避けたりすることによって、未来をある方向に操作しようとする行為や儀式のことを指す。

ありとあらゆる準備をしても、なおも確実にならない未来を何とかして引き寄せ、いまとつなげたい。

そのような人間の古来からもつ本性。

ー磯野真穂 著『医療者が語る答えなき世界 ──「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)よりー

#磯野真穂 #呪術 #人間の本性 #煩悩具足 #五濁悪時群生海 #散歩 #つれづれ #今日の言葉 #石神井公園 #撮影散歩 #今日の一枚 #カメラのたのしみ方 #順正寺 #写真

0 notes