#目黒区民ギャラリー

Photo

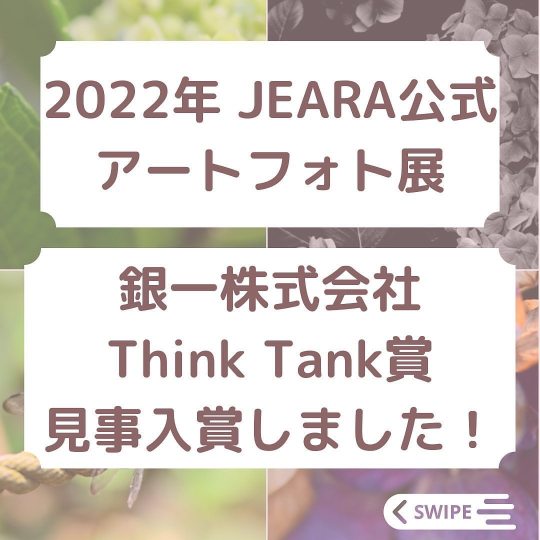

みなさま、こんばんは! しばらく忙しくて投稿あいてしまいましたが、 本日嬉しいお知らせがあります! 8月に開催された #写真展 見事入賞しました! #銀一株式会社 様より賞をいただきました。 今回初めての組み写真で、初めての写真展なので、とっても嬉しすぎました! 私の写真は "Lifecycle" 私としては、紫陽花の移り変わりの様子を 撮影するはずが、 緑の咲く前の紫陽花を撮ろうとしたら アリがお邪魔むししてきましたw また、トンボも撮るつもりなかったのですが、 撮影してたら偶然、止まってて、 離れて撮りたかったけど、離れたら飛んで近寄ってこられたので、この作品になりました! 生と死のライフサイクル こんな作品が出来上がって嬉しかったです。 また来年も挑戦します👍🏻 参考に写真展の案内⬇️ 開催イベント名:JEARA公式 Art Photo展 2022 うつろい URLhttps://mmat.jp/public/gallery_exhibition_schedule.html #写真撮ってる人と繋がりたい #夏 #目黒区民ギャラリー #カメラ女子 #東京 #flowers #花 #followme #Nikon #Japan #東京カメラガールズ #japan_view #japan_of_insta #写真好きな人と繋がりたい #instagood #フォロワー募集 #写真好きな人と繋がりたい #tokyojapan #一眼レフ #プロカメラマン #入賞 #フォトジェニック #出張撮影 #写真展 #カメラマン #東京 #一眼レフ #初写真展 #目黒区美術館 #jeara #artphoto展2022 https://www.instagram.com/p/CjQCUDAJW2M/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#写真展#銀一株式会社#写真撮ってる人と繋がりたい#夏#目黒区民ギャラリー#カメラ女子#東京#flowers#花#followme#nikon#japan#東京カメラガールズ#japan_view#japan_of_insta#写真好きな人と繋がりたい#instagood#フォロワー募集#tokyojapan#一眼レフ#プロカメラマン#入賞#フォトジェニック#出張撮影#カメラマン#初写真展#目黒区美術館#jeara#artphoto展2022

2 notes

·

View notes

Text

「親密なからみ合い:フィンランドの現代ファッション」展

Mr. Teemu Muurimäkiによってデザインされた西陣織金襴三階菱紋様のドレスが展示されます。

どうぞ、お立ち寄りください。

目黒区美術館区民ギャラリーにてフィンランドセンターによるイベントです。

日程:2023年11月29日(水)〜12月3日(日)

時間:10:00-18:00

会場:目黒区美術館区民ギャラリー

#目黒区美術館区民ギャラリー#西陣織#金襴#フィンランド#フィンランドセンター#ファッション#nishijinori#nishijinokamoto#kyoto#japan#京都#西陣岡本#nishijin#silk#gold#日本

0 notes

Text

長島出品作品『野生の肖№1コタンクルカムイ・シマフクロウ』

木版画 額装 90㎝×90㎝

『日本ワイルドライフアート協会

30周年記念展』

【会期】

2024年5月28日(火)~6月2日(日)

10:00~18:00(28日は15:00から/最終日は15:00まで)

【会場】

目黒区美術館 区民ギャラリー

日本ワイルドライフアート協会創立30年を記念して会場を拡大、

約180点の会員作品を展示する。長島は木版画大作を2点出品。

0 notes

Text

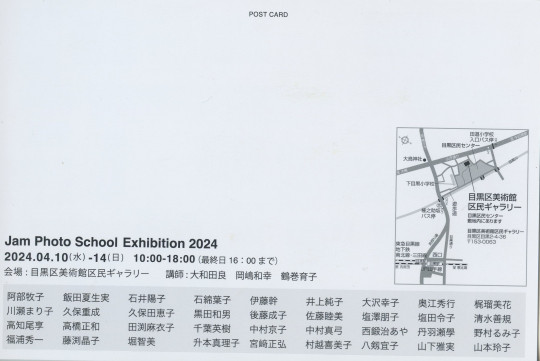

2024年4月13日(土)先勝。野球観戦の後、写真展「Jam Photo School Exhibition 2024」(目黒区美術館区民ギャラリー)を見学。自宅の近く、出身小学校の隣で開かれている写真展、学生時代の同期が出展しており、久しぶりに会うことができた。目黒川の桜はもう少しで終了、あちこちに花筏が見られた。

2024/04/13-2

0 notes

Text

「Jam Photo School Exhibition 2024」

2024年4月10日-14日

目黒区美術館市民ギャラリー

0 notes

Text

2022年の文化活動(一覧)

昨年もあちこち行きました!全部��104か所。正直、あまり覚えていないモノもありますが、深層心理には刻まれていると信じて。

最も印象的だったのは、やはりフェルメールかしら。頑張って高層バスや新幹線で遠出したのも記憶に新しい(ベルナール・ビュッフェ美術館、DIC川村記念美術館)。仙崖のヘタウマ日本画は新たな発見であった。メディア芸術祭が終了してしまったのは残念。

クリスチャン・マーク トランズレーティング [翻訳する]@東京都現代美術館

Viva Video! 久保田成子展@東京都現代美術館

ユージーン・スタジオ 新しい海@東京都現代美術館

Journals 日々、記す vol.2@東京都現代美術館

MONDO 映画ポスターアートの最前線@国立映画アーカイブ

多層世界歩き方@NTTインターコミュニケーションセンター

オープンスペース2021 ニュー・フラットランド@NTTインターコミュニケーションセンター

奥村土牛 - 山崎種二が愛した日本画の巨匠 第2弾@山種美術館

ウェアラブルEXPO

視覚トリップ展@ワタリウム美術館

絵画のゆくえ2022@SOMPO美術館

2022 都民芸術フェスティバル@東京文化会館

アジアの聖地 - 井津健郎 プラチナ・プリント写真展 - @半蔵門ミュージアム

第14回 恵比寿映像祭@東京都写真美術館

ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展@東京都美術館

岡本太郎現代芸術賞展@川崎市岡本太郎美術館

木村伊兵衛と画家たちの見たパリ色とりどり展@目黒区美術館

FACE展2022@SOMPO美術館

接近、動き出すイメージ@トーキョー・アーツアンドスペース本郷

オルタナティブ! 小池一子展 アートとデザインのやわらかな運動展@アーツ千代田3331

メトロポリタン美術館展@国立新美術館

VOCA展 2022@上野の森美術館

tagboat Art Fair 2022@東京ポートシティ竹芝

ミロ展@Bunkamura ザ・ミュージアム

どうぶつかいぎ展@PLAY! MUSEUM

きみとロボット@日本科学未来館

浜口陽三、ブルーノ・マトン展@ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション

生誕100年 特撮美術監督 井上泰幸展@東京都現代美術館

吉阪隆正展 ひげから地球へ、パノラみる@東京都現代美術館

Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展@東京都現代美術館

Chim↑Pom展:ハッピースプリング@森美術館

2121年 Futures In-Sight展@21_21 DESIGN SIGHT

SF・冒険・レトロフューチャー×リメイク~挿絵画家 椛島勝一と小松崎茂の世界~@昭和館

鉄道と駅展@ガスミュージアム

日本の映画館@国立映画アーカイブ

シダネルとマルタン展@SOMPO美術館

カリブラテンアメリカストリート2022@錦糸公園

デザインフェスタ vol.55@東京ビッグサイト

スコットランド国立美術館 美の巨匠たち@東京都美術館

技研公開2022@NHK放送技術研究所

特別展 宝石 地球が生みだすキセキ@国立科学博物館

ボテロ展@Bunkamura ザ・ミュージアム

ポーランドフェスティバル2202@渋谷ストリームホール

明治神宮御苑の花菖蒲

ゲルハルト・リヒター展@国立近代美術館

音楽の日 2023@アンスティチュ・フランセ 東京

2022 イタリア ボローニャ・国際絵本原画展@板橋区立美術館

自然と人のダイアローグ フリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで@国立西洋美術館

キース・ヴァン・ドンゲン展@パナソニック汐留美術館

アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真@東京都写真美術館

TOPコレクション メメント・モリと写真@東京都写真美術館

瞬間の記憶~創刊150周年~スポーツ報知 報道写真展@東京都写真美術館

ライアン・ガーダー われらの時代のサイン@東京オペラシティアートギャラリー

森鴎外記念館

ベルナール・ビュッフェ美術館

ヴァンジ彫刻庭園美術館

フカシル「旅する美術史」

浮世絵動物園@太田記念美術館

Indeoendent Tokyo 2022@東京ポールシティ竹芝

国立科学博物館附属 自然教育園

ルードヴィヒ美術館展@国立新美術館

日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱@東京藝術大学大学美術館

野口哲哉展 -armored space-@座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM

スイス プチ・パレ美術館展@SOMPO美術館

Perfume 9th Tour 2022@有明アリーナ

PROGRESSIVE LIVE 2022~エイジア イン エイジア イン 吉祥寺

仙崖のすべて@出光美術館

大倉山記念館オープンデイ

第52回 文化庁メディア芸術祭 受賞作品展@日本科学未来館

見るは触れる@東京都写真美術館

イメージ・メイキングを分解する@東京都写真美術館

ジャン・プルーヴェ展@東京都現代美術館

MOTアニュアル2022 私の正しさは誰かの悲しみあるいは憎しみ@東京都現代美術館

地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング@森美術館

学年誌100年と玉井力三@日比谷図書文化館

東京ビエンナーレ2023はじまり展@寛永寺

東京ビエンナーレ2023はじまり展@東京ドームシティ

鈴木大拙展 Life=Zen=Art@ワタリウム美術館

江東区まつり中央まつり@木場公園

DIC川村記念美術館

コミテコルベールアワード 2022 -The beauty of imperfection- 展@東京藝術大学大学美術館

WOW 25th Anniversary Exhibition「Unlearning the Visuals」 @寺田倉庫

アートウィーク東京2022

・HIROSHI SUGIMOTO OPERA HOUSE@ギャラリー小柳

・クリスチャン・ヒダカ&タケル・ムラタ展@銀座メゾンエルメス フォーラム

・第八次椿会 スバキカイ8 この新しい世界@資生堂ギャラリー

・吉増剛造展@タケニナガワ

・ストーリーテラー - 映像表現の現在 -@日動コンテンポラリーアート

・日に潜み、夜に現る@ペタロン東京

・Neue Fruchtige Tanzmusik@ユタカキクチギャラリー

・見附正康@オオタファインアーツ

・N@コタロウヌカガ

新木場&夢の島 わくわくおさんぽアートフェス

夢の島熱帯植物館

フジタが目黒にやって来た@目黒区美術館

つながる琳派スピリット 神坂雪佳展@パナソニック汐留美術館

大竹伸朗展@国立近代美術館

Maroon 5 World Tour 2022@東京ドーム

闇と光 - 清親・安治・柳村@太田記念美術館

初代国立演芸場さよなら公演12月定席公演(上席)@国立演芸場

生誕90年「事物の本質を見抜く眼」 バーニー・フュークスの世界@代官山ヒルサイドフォーラム

本屋の文化祭 チェコアニメ上映会@武蔵野公会堂

ピカソとその時代@国立西洋美術館

鉄道と美術の150年@東京ステーションギャラリー

今年も新たなアートとの出会いに期待。

1 note

·

View note

Text

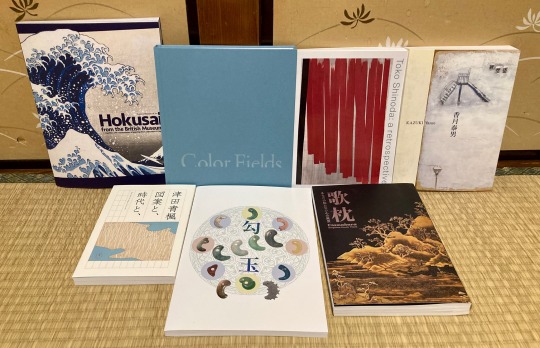

2022年に観た展覧会一覧

若干抜けている可能性あり(特別展企画展のついでに観た常設展など)。並びは鑑賞日順。★は特に気に入ったもの。

土田圭介 鉛筆画展 心の灯り(武蔵野市立吉祥寺美術館)

記憶は地に沁み、風を越え 日本の新進作家 vol. 18(東京都写真美術館)

松江泰治 マキエタCC(東京都写真美術館)

特別展 ポンペイ(東京国立博物館)

浜口陽三、ブルーノ・マトン展(ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション)

秀英体111 秀英体ってどんな形?(市谷の杜 本と活字館)

ミケル・バルセロ展(東京オペラシティ アートギャラリー)

生誕110年 香月泰男展(練馬区立美術館)

ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展(東京都美術館)

ミロ展 日本を夢みて(Bunkamura ザ・ミュージアム)

上村松園・松篁 美人画と花鳥画の世界(山種美術館)

没後50年 鏑木清方展(東京国立近代美術館)

ヴァーチャル・ボディ メディアにおける存在と不在(東京藝術大学大学美術館 陳列館)

藝大コレクション展2022 春の名品探訪(東京藝術大学大学美術館)

空也上人と六波羅蜜寺(東京国立博物館)

ふつうの系譜 京の絵画と敦賀コレクション(府中市美術館)

メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年(国立新美術館)

ダミアン・ハースト 桜(国立新美術館)

宝石 地球がうみだすキセキ(国立科学博物館)

スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち(東京都美術館)

大英博物館 北斎(サントリー美術館)

香道の世界 志野流香道500年の継承(増上寺 宝物展示室)

ボテロ展 ふくよかな魔法(Bunkamura ザ・ミュージアム)

100���くらい前の本づくり(市谷の杜 本と活字館)

★篠田桃紅展(東京オペラシティ アートギャラリー)

沖縄復帰50年記念 特別展 琉球(東京国立博物館)

色彩への招待(ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション)

佐藤卓 TSDO展 in LIFE(ギンザ・グラフィック・ギャラリー [ggg])

熊谷守一美術館37周年展(豊島区立熊谷守一美術館)

生誕100年 朝倉摂展(練馬区立美術館)

型染 日本の美(文化学園服飾博物館)

ガブリエル・シャネル展 Manifeste de mode(三菱一号館美術館)

芭蕉布 人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事(大倉集古館)(美術展ナビによるプレビュー記事)

篠田桃紅 夢の浮橋(菊池寛実記念 智美術館)

★カラーフィールド 色の海を泳ぐ(DIC川村記念美術館)

津田青楓 図案と、時代と、(渋谷区立松濤美術館)

★よめないけど、いいね! 根津美術館の書の名品(根津美術館)

★ゲルハルト・リヒター展(東京国立近代美術館)

高田唯 混沌とした秩序(ギンザ・グラフィック・ギャラリー [ggg])

「A Quiet Sun」 田口和奈(銀座メゾンエルメス フォーラム)

歌枕 あなたの知らない心の風景(サントリー美術館)

芸術×力 ボストン美術館展(東京都美術館)

フィン・ユールとデンマークの椅子(東京都美術館)

東北へのまなざし 1930-1945(東京ステーションギャラリー)

★LIVE + LIGHT In Praise of Shadows 「陰翳礼讃」現代の光技術と(バッグ ブリリア アート ギャラリー)

this is not a samurai 野口哲哉展(ポーラ ミュージアム アネックス)

探検!雑誌づくり工場 中とじ編(市谷の杜 本と活字館)

ライアン・ガンダー われらの時代のサイン(東京オペラシティ アートギャラリー)

ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展(東京オペラシティ アートギャラリー)

仙厓のすべて(出光美術館)(美術手帖による紹介記事)

日本美術をひも解く 皇室、美の玉手箱(東京藝術大学大学美術館)

ヴォイド・オブ・ニッポン77 戦後美術史 の ある風景 と 反復進行(GYRE GALLERY)

日本語の歴史展(東洋文庫ミュージアム)

秋の風 能楽と日本美術(国立能楽堂 資料展示室)(プレスリリース)

装いの力 異性装の日本史(渋谷区立松濤美術館)

★大勾玉展(大田区立郷土博物館)

国宝 東京国立博物館のすべて(東京国立博物館)

★国立新美術館開館15周年記念 李禹煥(国立新美術館)

美をつくし 大阪市立美術館コレクション(サントリー美術館)

特別展 毒(国立科学博物館)

★しゃべるヒト ことばの不思議を科学する(国立民族学博物館)

チャリティーオークション「Spring is around the corner」展(ポーラ ミュージアム アネックス)

日本のアートディレクション展2022(ギンザ・グラフィック・ギャラリー [ggg])

未来の博物館(東京国立博物館)

★スペイン語でつながる子どもの本 スペインと中南米から(国際子ども図書館)

地図と印刷(印刷博物館)

響きあう名宝 曜変・琳派のかがやき(静嘉堂文庫美術館)

★ヴァロットン 黒と白(三菱一号館美術館)

150年後の国宝展(東京国立博物館)

美をつむぐ源氏物語(東京都美術館)

源氏物語と江戸文化(東京都美術館)

旧江戸川乱歩邸 ミニ展示「乱歩が愛した歌舞伎役者 十七代目中村勘三郎との交流」(大衆文化研究センター)

杜の小さな印刷工房 刷ったり押したり失敗したり(市谷の杜 本と活字館)

川内倫子 M/E 球体の上 無限の連なり(東京オペラシティ アートギャラリー)

収蔵品展074 連作版画の魅力(東京オペラシティ アートギャラリー)

瞳に映るファンファーレ 浜口陽三の銅版画と川瀬巴水をはじめとした新版画(ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション)

大竹伸朗展(東京国立近代美術館)

保管スペースが足りないので図録はなるべく買わないように心がけているのだが、自制心も足りないので結局じわじわ増えてしまう。上の写真は今年の増加分の一部(いま手元にないものもあるため)。

0 notes

Photo

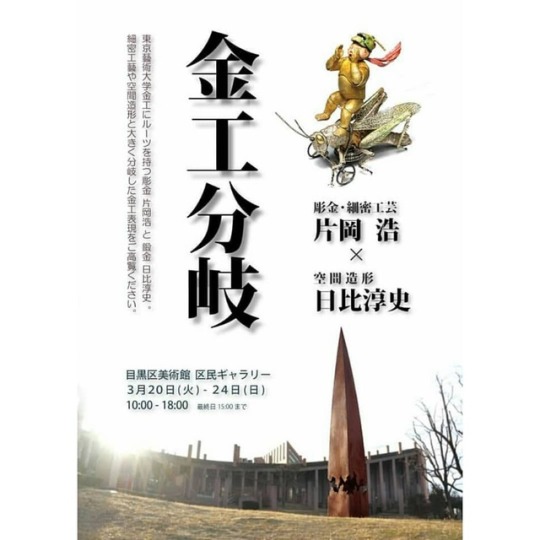

近づいてまいりました。ポスターです! 次回の個展は #金工分岐 というテーマで、精密工芸 #彫金 の #片岡浩 さんと同時開催なのです! 東京藝術大学金工にルーツを持つ二人、それぞれの表現を同時にご高覧ください。 #日比淳史展 3月20日(水)~24日(日) 10:00-18:00 最終日は15:00まで 入場無料 #目黒区美術館区民ギャラリー 153-0063 東京都目黒区目黒 2-4-36 #目黒駅から徒歩10分 #鉄彫刻 的な大きめの作品を3点出展予定です。 #作品展 #金工 #鍛金 #鉄工 #鉄 #彫刻 #金属彫刻 #モニュメント #メタルアート #錆び #アート #日比淳史 #空間造形 #monument #artwork #sculpture #iron #rust #metalart #exhibition #hammering https://www.instagram.com/p/BvDngAMlhIn/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=88skw5vzdnp9

#金工分岐#彫金#片岡浩#日比淳史展#目黒区美術館区民ギャラリー#目黒駅から徒歩10分#鉄彫刻#作品展#金工#鍛金#鉄工#鉄#彫刻#金属彫刻#モニュメント#メタルアート#錆び#アート#日比淳史#空間造形#monument#artwork#sculpture#iron#rust#metalart#exhibition#hammering

1 note

·

View note

Text

最新情報 NEWS

2024年大ヒット上映中!

音楽を担当した映画「骨なし灯籠」(木庭撫子 監督・脚本)

詳しい料金や時間については、Denkikanのウェブサイトなどでご確認ください。劇場にてオリジナル・サウンドトラックCD、パンフレット、特製手ぬぐい、ポストカードセットを販売中です。

上映時間

5/24(金)〜6/6(木)11:10/15:30(1日2回)

最新情報は、映画「骨なし灯籠」公式サイトにて発信中です。

****************************************************

2024年6月15日 (土)

「劉福君 二胡音楽の旅~弦歌弓舞~親子二胡名曲コンサート」

志娥慶香は、サポート出演いたします。

会場:桜十字ホールやつしろ 市民ホール

(熊本県八代市新町5-20)

時間:開場 13:00 / 開演 13:30

入場料:(全席自由)

一般券 3,000円 ペア券(お二人で)5,000円 学生券 1,000円

※当日 500円up

チケット取り扱い:チケットぴあ/Pコード 268-363、桜十字ホールやつしろ、有明楽器八代店、珈琲店ミック、庄野学生堂、ガーデン&カフェシュガー

出演:劉福君・劉美佳子(二胡)・張林(揚琴)・志娥慶香(シンセサイザー)

主催:劉福君二胡音楽の旅実行委員会

お問い合わせ:Tel 090-3734-0087(小早川)・Tel 090-1198-3600(多田)

****************************************************

2024年6月16日 (日)

「第3回 中国伝統楽器二胡演奏会」

志娥慶香は、サポート出演いたします。

会場:熊本市国際交流会館 7階ホール

熊本市中央区花畑町4-18

時間:開場 13:30 / 開演 14:00

入場料:無料

出演:劉福君九州二胡教室の生徒のみなさん・劉福君(二胡)・張林(揚琴)・志娥慶香(シンセサイザー)

主催とお問い合わせ:劉福君九州二胡教室 Tel 090-2718-9001(りゅう様)

****************************************************

2024年6月21日 (金) 〜6月22日 (土)

「の、まど」in 高千穂 『舞い、奏で、彩る高千穂』

神話の聖地で彩り、つながる表現活動

プロジェクト「の、まど」in 高千穂は、ダンスを通じて劇場とのゆるやかなつながりをつくり、誰もが気軽に参加しやすいアート・プロジェクトを目指してスタートしました。令和5年度は、高千穂町の2つの福祉施設と協働でダンスのワークショップを実施。「自分の好きな高千穂」をテーマに、絵を描いたり、���ーズや動きから振付を考え、発表し合いました。

2年目となる今回は、参加者それぞれの「好きなもの」を探り、高千穂町地域の人々とアーティストとともに「舞」、「音」、そして「美術」を楽しみながら、作品づくりとその成果発表を予定しています。多彩な参加者とアーティストによる化学反応をどうぞお楽しみに!

ダンス:黒木裕太 ピアノ:志娥慶香 美術:松下太紀

主催:宮崎県立芸術劇場

****************************************************

2024年7月7日 (日) 祝賀演奏 in 熊本

****************************************************

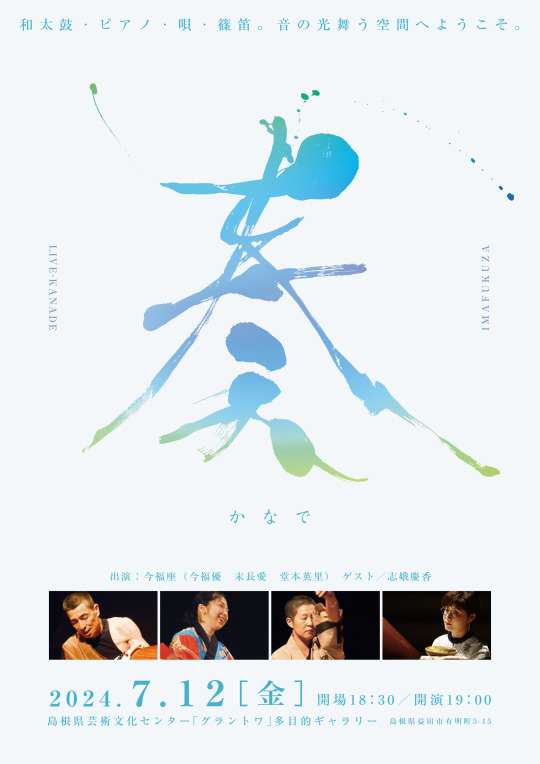

2024年7月12日 (金) in 島根

「奏〜かなで〜」

和太鼓・ピアノ・歌・篠笛。音の光舞う空間へようこそ。

長年の仲間であり友であり師でもある今福座のお三方と念願のコンサート開催決定✨ 熟した今福座の新境地、ご期待ください。80席限定ですので、チケットご予約はぜひお早めに!

会場:島根県芸術文化センター「グラントワ」多目的ギャラリー

島根県益田市有明町5-15

時間:開場 18:30 / 開演 19:00

入場料:前売券 大人 5,000円 / 小人(中学生以下)3,000円

当日券 大人 5,500円 / 小人(中学生以下)3,500円

※未就学児は入場不可。全席自由席(限定80席)

出演:

今福座(今福優・末長愛・堂本英里)ゲスト / 志娥慶香

主催:今福事務所

お問い合わせ・チケットのご予約:奏ライブ実行委員会 Tel 080-6316-2467

****************************************************

2024年7月20日 (土)

寿咲亜似 トリプル記念年 語り舞台

歴史噺「水光る国へ」~細川綱利 後世への贈り物〜

志娥慶香は、第二部の劇伴音楽作曲とピアノ演奏で出演いたします。

会場:森都心プラザホール

熊本市西区春日1丁目14番1号

時間:開場 13:00 / 開演 13:30(16時終演予定)

入場料:前売券 一般 2,500円/小中高生 500円

当日券 一般 3,000円/小中高生 700円

チケット取り扱い:熊日プレイガイド、大谷楽器、ローソンチケット、語り座

出演:

語り・講談・踊り・詩吟/寿咲亜似

演劇/桑路ススム、松田祥子、中嶋盛夫

新琴/藤川いずみ・ピアノと作曲/志娥慶香・シンセサイザー/島田克也

日舞/西崎緑祠と恭祠会

民話語り/甲斐美恵子、島村幸子、髙橋喜久子、滝川貴子、原口由美、日浅順子、別府祐子

主催とお問い合わせ、チケットのご予約:肥後の歴史物語と民話の会、「語り座」 Tel 096-358-4841(洲崎)または comodo arts project Tel 096-288-4635

****************************************************

2024年7月26日 (金) 〜7月27日 (土)

「の、まど」in 高千穂 『舞い、奏で、彩る高千穂』

神話の聖地で彩り、つながる表現活動

プロジェクト「の、まど」in 高千穂は、ダンスを通じて劇場とのゆるやかなつながりをつくり、誰もが気軽に参加しやすいアート・プロジェクトを目指してスタートしました。令和5年度は、高千穂町の2つの福祉施設と協働でダンスのワークショップを実施。「自分の好きな高千穂」をテーマに、絵を描いたり、ポーズや動きから振付を考え、発表し合いました。

2年目となる今回は、参加者それぞれの「好きなもの」を探り、高千穂町地域の人々とアーティストとともに「舞」、「音」、そして「美術」を楽しみながら、作品づくりとその成果発表を予定しています。多彩な参加者とアーティストによる化学反応をどうぞお楽しみに!

ダンス:黒木裕太 ピアノ:志娥慶香 美術:松下太紀

主催:宮崎県立芸術劇場

****************************************************

2024年8月24日 (日)

そがみまこと仲間たちコンサート in 熊本 TBA

会場:ウイングまつばせ 文化ホール

熊本県宇城市松橋町大野85

主催とお問い合わせ:有限会社ソガクリエイト Tel 096-279-3754

****************************************************

2024年8月30日 (金) 〜8月31日 (土)

「の、まど」in 高千穂 『舞い、奏で、彩る高千穂』

神話の聖地で彩り、つながる表現活動

プロジェクト「の、まど」in 高千穂は、ダンスを通じて劇場とのゆるやかなつながりをつくり、誰もが気軽に参加しやすいアート・プロジェクトを目指してスタートしました。令和5年度は、高千穂町の2つの福祉施設と協働でダンスのワークショップを実施。「自分の好きな高千穂」をテーマに、絵を描いたり、ポーズや動きから振付を考え、発表し合いました。

2年目となる今回は、参加者それぞれの「好きなもの」を探り、高千穂町地域の人々とアーティストとともに「舞」、「音」、そして「美術」を楽しみながら、作品づくりとその成果発表を予定しています。多彩な参加者とアーティストによる化学反応をどうぞお楽しみに!

ダンス:黒木裕太 ピアノ:志娥慶香 美術:松下太紀

主催:宮崎県立芸術劇場

****************************************************

2024年9月22日(日) 18:00(開演)

2024年9月23日(月祝) 14:00 (開演)

劇団「石」本公演 『アルジャーノンに花束を』

志娥慶香は、劇伴音楽の一部を担当しています。出演はいたしません。

会場:熊本市健軍文化ホール

熊本市東区若葉3丁目5番11号

入場料:前売り 2‚500円/当日 3‚000円

チケット等に関する情報は、後日お知らせ致します。

主催とお問い合わせ:劇団石 小石制作所 [email protected]

****************************************************

2024年9月27日 (金) 〜9月28日 (土)

「の、まど」in 高千穂 『舞い、奏で、彩る高千穂』

神話の聖地で彩り、つながる表現活動

プロジェクト「の、まど」in 高千穂は、ダンスを通じて劇場とのゆるやかなつながりをつくり、誰もが気軽に参加しやすいアート・プロジェクトを目指してスタートしました。令和5年度は、高千穂町の2つの福祉施設と協働でダンスのワークショップを実施。「自分の好きな高千穂」をテーマに、絵を描いたり、ポーズや動きから振付を考え、発表し合いました。

2年目となる今回は、参加者それぞれの「好きなもの」を探り、高千穂町地域の人々とアーティストとともに「舞」、「音」、そして「美術」を楽しみながら、作品づくりとその成果発表を予定しています。多彩な参加者とアーティストによる化学反応をどうぞお楽しみに!

ダンス:黒木裕太 ピアノ:志娥慶香 美術:松下太紀

主催:宮崎県立芸術劇場

****************************************************

2024年10月5日 (土)

作曲初演 in 福岡 TBA

****************************************************

2024年10月13日 (日)

ピアノソロコンサート at Cafe Me:Ma TBA

****************************************************

2024年10月23日 (水) 〜10月26日 (土)

「の、まど」in 高千穂 『舞い、奏で、彩る高千穂』

神話の聖地で彩り、つながる表現活動

プロジェクト「の、まど」in 高千穂は、ダンスを通じて劇場とのゆるやかなつながりをつくり、誰もが気軽に参加しやすいアート・プロジェクトを目指してスタートしました。令和5年度は、高千穂町の2つの福祉施設と協働でダンスのワークショップを実施。「自分の好きな高千穂」をテーマに、絵を描いたり、ポーズや動きから振付を考え、発表し合いました。

2年目となる今回は、参加者それぞれの「好きなもの」を探り、高千穂町地域の人々とアーティストとともに「舞」、「音」、そして「美術」を楽しみながら、作品づくりとその成果発表を予定しています。多彩な参加者とアーティストによる化学反応をどうぞお楽しみに!

ダンス:黒木裕太 ピアノ:志娥慶香 美術:松下太紀

主催:宮崎県立芸術劇場

****************************************************

2024年11月4日 (月・祝)

作曲初演 at 熊本市子ども劇場 TBA

****************************************************

2024年11月4日 (月・祝)

祝賀演奏 in 熊本

****************************************************

2024年11月15日 (金) 〜11月16日 (土)

「の、まど」in 高千穂 『舞い、奏で、彩る高千穂』

神話の聖地で彩り、つながる表現活動

プロジェクト「の、まど」in 高千穂は、ダンスを通じて劇場とのゆるやかなつながりをつくり、誰もが気軽に参加しやすいアート・プロジェクトを目指してスタートしました。令和5年度は、高千穂町の2つの福祉施設と協働でダンスのワークショップを実施。「自分の好きな高千穂」をテーマに、絵を描いたり、ポーズや動きから振付を考え、発表し合いました。

2年目となる今回は、参加者それぞれの「好きなもの」を探り、高千穂町地域の人々とアーティストとともに「舞」、「音」、そして「美術」を楽しみながら、作品づくりとその成果発表を予定しています。多彩な参加者とアーティストによる化学反応をどうぞお楽しみに!

ダンス:黒木裕太 ピアノ:志娥慶香 美術:松下太紀

主催:宮崎県立芸術劇場

****************************************************

2024年11月29日 (金) 〜12月1日 (日)

「の、まど」in 高千穂 『舞い、奏で、彩る高千穂』

神話の聖地で彩り、つながる表現活動

プロジェクト「の、まど」in 高千穂は、ダンスを通じて劇場とのゆるやかなつながりをつくり、誰もが気軽に参加しやすいアート・プロジェクトを目指してスタートしました。令和5年度は、高千穂町の2つの福祉施設と協働でダンスのワークショップを実施。「自分の好きな高千穂」をテーマに、絵を描いたり、ポーズや動きから振付を考え、発表し合いました。

2年目となる今回は、参加者それぞれの「好きなもの」を探り、高千穂町地域の人々とアーティストとともに「舞」、「音」、そして「美術」を楽しみながら、作品づくりとその成果発表を予定しています。多彩な参加者とアーティストによる化学反応をどうぞお楽しみに!

ダンス:黒木裕太 ピアノ:志娥慶香 美術:松下太紀

主催:宮崎県立芸術劇場

****************************************************

2024年12月7日 (日)

in 熊本 TBA

****************************************************

2024年12月8日 (月・祝)

第11回 熊本アートフェスティヴォ!音楽部門 TBA

志娥慶香は、音楽部門本公演の審査員を務めさせていただきます。

会場:熊本市健軍文化ホール

熊本市東区若葉3丁目5番11号

****************************************************

2024年12月20日 (金) 〜12月22日 (日)

「の、まど」in 高千穂 『舞い、奏で、彩る高千穂』

神話の聖地で彩り、つながる表現活動

プロジェクト「の、まど」in 高千穂は、ダンスを通じて劇場とのゆるやかなつながりをつくり、誰もが気軽に参加しやすいアート・プロジェクトを目指してスタートしました。令和5年度は、高千穂町の2つの福祉施設と協働でダンスのワークショップを実施。「自分の好きな高千穂」をテーマに、絵を描いたり、ポーズや動きから振付を考え、発表し合いました。

2年目となる今回は、参加者それぞれの「好きなもの」を探り、高千穂町地域の人々とアーティストとともに「舞」、「音」、そして「美術」を楽しみながら、作品づくりとその成果発表を予定しています。多彩な参加者とアーティストによる化学反応をどうぞお楽しみに!

ダンス:黒木裕太 ピアノ:志娥慶香 美術:松下太紀

主催:宮崎県立芸術劇場

****************************************************

公演情報や活動の様子、ライブ配信はフェイスブックやインスタグラムでご覧になれます。

フェイスブック

インスタグラム

3 notes

·

View notes

Photo

みなさま、こんにちは! 雨が降ったり、晴れたりで、安定しないお天気ですが、いかがお過ごしですか? いよいよ、初の #写真展 が来週となりました! 本日、写真展に出展する写真を投稿します! うつろいがテーマです。 私の写真は "Lifecycle" がタイトルです。 写真展は8月24日から28日までです。 写真展の案内↓ https://jeara.jp/artophotoex-2022/ 場所は目黒区民ギャラリー 開催イベント名:JEARA公式 Art Photo展 2022 うつろい URLhttps://mmat.jp/public/gallery_exhibition_schedule.html かなり大きな会場で開催されるので、今から緊張してますが みなさまに見てもらえるのを楽しみにしております。 ぜひ会場で、写真をご覧ください なお、応援してくださる、心の優しい方は、 ぜひ、下記個人アカウント投稿にて、いいねしてくださいますと嬉しいです。 https://www.instagram.com/p/ChOpBn8rw8j/?igshid=YmMyMTA2M2Y= ではまた明日、お会いしましょう #写真撮ってる人と繋がりたい #夏 #梅雨 #目黒区民ギャラリー #カメラ女子 #東京 #flowers #花 #followme #Nikon #Japan #東京カメラガールズ #japan_view #japan_of_insta #写真好きな人と繋がりたい #instagood #フォロワー募集 #写真好きな人と繋がりたい #tokyojapan #一眼レフ #プロカメラマン #フォトジェニック #出張撮影 #写真展 #カメラマン #東京 #一眼レフ #初写真展 #目黒区美術館 (目黒区美術館) https://www.instagram.com/p/ChR89l9L_Yb/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#写真展#写真撮ってる人と繋がりたい#夏#梅雨#目黒区民ギャラリー#カメラ女子#東京#flowers#花#followme#nikon#japan#東京カメラガールズ#japan_view#japan_of_insta#写真好きな人と繋がりたい#instagood#フォロワー募集#tokyojapan#一眼レフ#プロカメラマン#フォトジェニック#出張撮影#カメラマン#初写真展#目黒区美術館

2 notes

·

View notes

Text

あるいは永遠の未来都市(東雲キャナルコートCODAN生活記)

都市について語るのは難しい。同様に、自宅や仕事場について語るのも難しい。それを語ることができるのは、おそらく、その中にいながら常にはじき出されている人間か、実際にそこから出てしまった人間だけだろう。わたしにはできるだろうか?

まず、自宅から徒歩三秒のアトリエに移動しよう。北側のカーテンを開けて、掃き出し窓と鉄格子の向こうに団地とタワーマンション、彼方の青空に聳える東京スカイツリーの姿を認める。次に東側の白い引き戸を一枚、二枚とスライドしていき、団地とタワーマンションの窓が反射した陽光がテラスとアトリエを優しく温めるのをじっくりと待つ。その間、テラスに置かれた黒竹がかすかに揺れているのを眺める。外から共用廊下に向かって、つまり左から右へさらさらと葉が靡く。一枚の枯れた葉が宙に舞う。お前、とわたしは念じる。お前、お隣さんには行くんじゃないぞ。このテラスは、腰よりも低いフェンスによってお隣さんのテラスと接しているのだ。それだけでなく、共用廊下とも接している。エレベーターへと急ぐ人の背中が見える。枯れ葉はテラスと共用廊下との境目に設置されたベンチの上に落ちた。わたしは今日の風の強さを知る。アトリエはまだ温まらない。

徒歩三秒の自宅に戻ろう。リビング・ダイニングのカーテンを開けると、北に向いた壁の一面に「田」の形をしたアルミ製のフレームが現れる。窓はわたしの背より高く、広げた両手より大きかった。真下にはウッドデッキを設えた人工地盤の中庭があって、それを取り囲むように高層の住棟が建ち並び、さらにその外周にタワーマンションが林立している。視界の半分は集合住宅で、残りの半分は青空だった。そのちょうど境目に、まるで空に落書きをしようとする鉛筆のように東京スカイツリーが伸びている。

ここから望む風景の中にわたしは何かしらを発見する。たとえば、斜め向かいの部屋の窓に無数の小さな写真が踊っている。その下の鉄格子つきのベランダに男が出てきて、パジャマ姿のままたばこを吸い始める。最上階の渡り廊下では若い男が三脚を据えて西側の風景を撮影している。今日は富士山とレインボーブリッジが綺麗に見えるに違いない。その二つ下の渡り廊下を右から左に、つまり一二号棟から一一号棟に向かって黒いコートの男が横切り、さらに一つ下の渡り廊下を、今度は左から右に向かって若い母親と黄色い帽子の息子が横切っていく。タワーマンションの間を抜けてきた陽光が数百の窓に当たって輝く。たばこを吸っていた男がいつの間にか部屋に戻ってワイシャツにネクタイ姿になっている。六階部分にある共用のテラスでは赤いダウンジャケットの男が外を眺めながら電話をかけている。地上ではフォーマルな洋服に身を包んだ人々が左から右に向かって流れていて、ウッドデッキの上では老婦が杖をついて……いくらでも観察と発見は可能だ。けれども、それを書き留めることはしない。ただ新しい出来事が無数に生成していることを確認するだけだ。世界は死んでいないし、今日の都市は昨日の都市とは異なる何ものかに変化しつつあると認識する。こうして仕事をする準備が整う。

東雲キャナルコートCODAN一一号棟に越してきたのは今から四年前だった。内陸部より体感温度が二度ほど低いな、というのが東雲に来て初めに思ったことだ。この土地は海と運河と高速道路に囲まれていて、物流倉庫とバスの車庫とオートバックスがひしめく都市のバックヤードだった。東雲キャナルコートと呼ばれるエリアはその名のとおり運河沿いにある。ただし、東雲運河に沿っているのではなく、辰巳運河に沿っているのだった。かつては三菱製鋼の工場だったと聞いたが、今ではその名残はない。東雲キャナルコートが擁するのは、三千戸の賃貸住宅と三千戸の分譲住宅、大型のイオン、児童・高齢者施設、警察庁などが入る合同庁舎、辰巳運河沿いの区立公園で、エリアの中央部分に都市基盤整備公団(現・都市再生機構/UR)が計画した高層板状の集合住宅群が並ぶ。中央部分は六街区に分けられ、それぞれ著名な建築家が設計者として割り当てられた。そのうち、もっとも南側に位置する一街区は山本理顕による設計で、L字型に連なる一一号棟と一二号棟が中庭を囲むようにして建ち、やや小ぶりの一三号棟が島のように浮かんでいる。この一街区は二〇〇三年七月に竣工した。それから一三年後の二〇一六年五月一四日、わたしと妻は二人で一一号棟の一三階に越してきた。四年の歳月が流れてその部屋を出ることになったとき、わたしはあの限りない循環について思い出していた。

アトリエに戻るとそこは既に温まっている。さあ、仕事を始めよう。ものを書くのがわたしの仕事だった。だからまずMacを立ち上げ、テキストエディタかワードを開く。さっきリビング・ダイニングで行った準備運動によって既に意識は覚醒している。ただし、その日の頭とからだのコンディションによってはすぐに書き始められないこともある。そういった場合はアトリエの東側に面したテラスに一時的に避難してもよい。

掃き出し窓を開けてサンダルを履く。黒竹の鉢に水を入れてやる。近くの部屋の原状回復工事に来たと思しき作業服姿の男がこんちは、と挨拶をしてくる。挨拶を返す。お隣さんのテラスにはベビーカーとキックボード、それに傘が四本置かれている。テラスに面した三枚の引き戸はぴったりと閉められている。緑色のボーダー柄があしらわれた、目隠しと防犯を兼ねた白い戸。この戸が開かれることはほとんどなかった。わたしのアトリエや共用廊下から部屋の中が丸見えになってしまうからだ。こちらも条件は同じだが、わたしはアトリエとして使っているので開けているわけだ。とはいえ、お隣さんが戸を開けたときにあまり中を見てしまうと気まずいので、二年前に豊洲のホームセンターで見つけた黒竹を置いた。共用廊下から外側に向かって風が吹いていて、葉が光を食らうように靡いている。この住棟にはところどころに大穴が空いているのでこういうことが起きる。つまり、風向きが反転するのだった。

通風と採光のために設けられた空洞、それがこのテラスだった。ここから東雲キャナルコートCODANのほぼ全体が見渡せる。だが、もう特に集中して観察したりしない。隈研吾が設計した三街区の住棟に陽光が当たっていて、ベランダで父子が日光浴をしていようが、島のような一三号棟の屋上に設置されたソーラーパネルが紺碧に輝いていて、その傍の芝生に二羽の鳩が舞い降りてこようが、伊東豊雄が設計した二街区の住棟で影がゆらめいて、テラスに出てきた老爺が異様にうまいフラフープを披露しようが、気に留めない。アトリエに戻ってどういうふうに書くか、それだけを考える。だから、目の前のすべてはバックグラウンド・スケープと化す。ただし、ここに広がるのは上質なそれだった。たとえば、ここにはさまざまな匂いが漂ってきた。雨が降った次の日には海の匂いがした。東京湾の匂いだが、それはいつも微妙に違っていた。同じ匂いはない。生成される現実に呼応して新しい文字の組み合わせが発生する。アトリエに戻ろう。

わたしはここで、広島の中心部に建つ巨大な公営住宅、横川という街に形成された魅力的な高架下商店街、シンガポールのベイサイドに屹立するリトル・タイランド、ソウルの中心部を一キロメートルにわたって貫く線状の建築物などについて書いてきた。既に世に出たものもあるし、今から出るものもあるし、たぶん永遠にMacの中に封じ込められると思われるものもある。いずれにせよ、考えてきたことのコアはひとつで、なぜ人は集まって生きるのか、ということだった。

人間の高密度な集合体、つまり都市は、なぜ人類にとって必要なのか? そしてこの先、都市と人類はいかなる進化を遂げるのか? あるいは都市は既に死んだ? 人類はかつて都市だった廃墟の上をさまよい続ける? このアトリエはそういうことを考えるのに最適だった。この一街区そのものが新しい都市をつくるように設計されていたからだ。

実際、ここに来てから、思考のプロセスが根本的に変わった。ここに来るまでの朝の日課といえば、とにかく怒りの炎を燃やすことだった。閉じられた小さなワンルームの中で、自分が外側から遮断され、都市の中にいるにもかかわらず隔離状態にあることに怒り、その怒りを炎上させることで思考を開いた。穴蔵から出ようともがくように。息苦しくて、ひとりで部屋の中で暴れたし、壁や床に穴を開けようと試みることもあった。客観的に見るとかなりやばい奴だったに違いない。けれども、こうした循環は一生続くのだと、当時のわたしは信じて疑わなかった。都市はそもそも息苦しい場所なのだと、そう信じていたのだ。だが、ここに来てからは息苦しさを感じることはなくなった。怒りの炎を燃やす朝の日課は、カーテンを開け、その向こうを観察するあの循環へと置き換えられた。では、怒りは消滅したのか?

白く光沢のあるアトリエの床タイルに青空が輝いている。ここにはこの街の上半分がリアルタイムで描き出される。床の隅にはプロジェクトごとに振り分けられた資料の箱が積まれていて、剥き出しの灰色の柱に沿って山積みの本と額に入ったいくつかの写真や絵が並んでいる。デスクは東向きの掃き出し窓の傍に置かれていて、ここからテラスの半分と共用廊���、それに斜向かいの部屋の玄関が見える。このアトリエは空中につくられた庭と道に面しているのだった。斜向かいの玄関ドアには透明のガラスが使用されていて、中の様子が透けて見える。靴を履く住人の姿がガラス越しに浮かんでいる。視線をアトリエ内に戻そう。このアトリエは専用の玄関を有していた。玄関ドアは斜向かいの部屋のそれと異なり、全面が白く塗装された鉄扉だった。玄関の脇にある木製のドアを開けると、そこは既に徒歩三秒の自宅だ。まずキッチンがあって、奥にリビング・ダイニングがあり、その先に自宅用の玄関ドアがあった。だから、このアトリエは自宅と繋がってもいるが、独立してもいた。

午後になると仕事仲間や友人がこのアトリエを訪ねてくることがある。アトリエの玄関から入ってもらってもいいし、共用廊下からテラス経由でアトリエに招き入れてもよい。いずれにせよ、共用廊下からすぐに仕事場に入ることができるので効率的だ。打ち合わせをする場合にはテーブルと椅子をセッティングする。ここでの打ち合わせはいつも妙に捗った。自宅と都市の両方に隣接し、同時に独立してもいるこのアトリエの雰囲気は、最小のものと最大のものとを同時に掴み取るための刺激に満ちている。いくつかの重要なアイデアがここで産み落とされた。議論が白熱し、日が暮れると、徒歩三秒の自宅で妻が用意してくれた料理を囲んだり、東雲の鉄鋼団地に出かけて闇の中にぼうっと浮かぶ屋台で打ち上げを敢行したりした。

こうしてあの循環は完成したかに見えた。わたしはこうして都市への怒りを反転させ都市とともに歩み始めた、と結論づけられそうだった。お前はついに穴蔵から出たのだ、と。本当にそうだろうか? 都市の穴蔵とはそんなに浅いものだったのか?

いやぁ、

未来都市ですね、

ある編集者がこのアトリエでそう言ったことを思い出す。それは決して消えない残響のようにアトリエの中にこだまする。ある濃密な打ち合わせが一段落したあと、おそらくはほとんど無意識に発された言葉だった。

未来都市?

だってこんなの、見たことないですよ。

ああ、そうかもね、とわたしが返して、その会話は流れた。だが、わたしはどこか引っかかっていた。若く鋭い編集者が発した言葉だったから、余計に。未来都市? ここは現在なのに?

ちょうどそのころ、続けて示唆的な出来事があった。地上に降り、一三号棟の脇の通路を歩いていたときのことだ。団地内の案内図を兼ねたスツールの上に、ピーテル・ブリューゲルの画集が広げられていたのだった。なぜブリューゲルとわかったかといえば、開かれていたページが「バベルの塔」だったからだ。ウィーンの美術史美術館所蔵のものではなく、ロッテルダムのボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館所蔵の作品で、天に昇る茶褐色の塔がアクリル製のスツールの上で異様なオーラを放っていた。その画集はしばらくそこにあって、ある日ふいになくなったかと思うと、数日後にまた同じように置かれていた。まるで「もっとよく見ろ」と言わんばかりに。

おい、お前。このあいだは軽くスルーしただろう。もっとよく見ろ。

わたしは近寄ってその絵を見た。新しい地面を積み重ねるようにして伸びていく塔。その上には無数の人々の蠢きがあった。塔の建設に従事する労働者たちだった。既に雲の高さに届いた塔はさらに先へと工事が進んでいて、先端部分は焼きたての新しい煉瓦で真っ赤に染まっている。未来都市だな、これは、と思う。それは天地が創造され、原初の人類が文明を築きつつある時代のことだった。その地では人々はひとつの民で、同じ言葉を話していた。だが、人々が天に届くほどの塔をつくろうとしていたそのとき、神は全地の言葉を乱し、人を全地に散らされたのだった。ただし、塔は破壊されたわけではなかった。少なくとも『創世記』にはそのような記述はない。だから、バベルの塔は今なお未来都市であり続けている。決して完成することがないから未来都市なのだ。世界は変わったが、バベルは永遠の未来都市として存在し続ける。

ようやく気づいたか。

ああ。

それで?

おれは永遠の未来都市をさまよう亡霊だと?

どうかな、

本当は都市なんか存在しないのか?

どうかな、

すべては幻想だった?

そうだな、

どっちなんだ。

まあ結論を急ぐなよ。

おれはさっさと結論を出して原稿を書かなきゃならないんだよ。

知ってる、だから急ぐなと言ったんだ。

あんたは誰なんだ。

まあ息抜きに歩いてこいよ。

息抜き?

いつもやっているだろう。あの循環だよ。

ああ、わかった……。いや、ちょっと待ってくれ。先に腹ごしらえだ。

もう昼を過ぎて久しいんだな、と鉄格子越しの風景を一瞥して気づく。陽光は人工地盤上の芝生と一本木を通過して一三号棟の廊下を照らし始めていた。タワーマンションをかすめて赤色のヘリコプターが東へと飛んでいき、青空に白線を引きながら飛行機が西へと進む。もちろん、時間を忘れて書くのは悪いことではない。だが、無理をしすぎるとあとになって深刻な不調に見舞われることになる。だから徒歩三秒の自宅に移動しよう。

キッチンの明かりをつける。ここには陽光が入ってこない。窓側に風呂場とトイレがあるからだ。キッチンの背後に洗面所へと続くドアがある。それを開けると陽光が降り注ぐ。風呂場に入った光が透明なドアを通過して洗面所へと至るのだった。洗面台で手を洗い、鏡に目を向けると、風呂場と窓のサッシと鉄格子と団地とスカイツリーが万華鏡のように複雑な模様を見せる。手を拭いたら、キッチンに戻って冷蔵庫を開け、中を眺める。食材は豊富だった。そのうちの九五パーセントはここから徒歩五分のイオンで仕入れた。で、遅めの昼食はどうする? ���バラとキャベツで回鍋肉にしてもいいが、飯を炊くのに時間がかかる。そうだな……、カルボナーラでいこう。鍋に湯を沸かして塩を入れ、パスタを茹でる。ベーコンと玉葱、にんにくを刻んでオリーブオイルで炒める。それをボウルに入れ、パルメザンチーズと生卵も加え、茹で上がったパスタを投入する。オリーブオイルとたっぷりの黒胡椒とともにすべてを混ぜ合わせれば、カルボナーラは完成する。もっとも手順の少ない料理のひとつだった。文字の世界に没頭しているときは簡単な料理のほうがいい。逆に、どうにも集中できない日は、複雑な料理に取り組んで思考回路を開くとよい。まあ、何をやっても駄目な日もあるのだが。

リビング・ダイニングの窓際に置かれたテーブルでカルボナーラを食べながら、散歩の計画を練る。籠もって原稿を書く日はできるだけ歩く時間を取るようにしていた。あまり動かないと頭も指先も鈍るからだ。走ってもいいのだが、そこそこ気合いを入れなければならないし、何よりも風景がよく見えない。だから、平均して一時間、長いときで二時間程度の散歩をするのが午後の日課になっていた。たとえば、辰巳運河沿いを南下しながら首都高の高架と森と物流倉庫群を眺めてもいいし、辰巳運河を越えて辰巳団地の中を通り、辰巳の森海浜公園まで行ってもよい。あるいは有明から東雲運河を越えて豊洲市場あたりに出てもいいし、そこからさらに晴海運河を越えて晴海第一公園まで足を伸ばし、日本住宅公団が手がけた最初の高層アパートの跡地に巡礼する手もある。だが、わたしにとってもっとも重要なのは、この東雲キャナルコートCODAN一街区をめぐるルートだった。つまり、空中に張りめぐらされた道を歩いて、東京湾岸のタブラ・ラサに立ち上がった新都市を内側から体感するのだ。

と、このように書くと、何か劇的な旅が想像されるかもしれない。アトリエや事務所、さらにはギャラリーのようなものが住棟内に点在していて、まさに都市を立体化したような人々の躍動が見られると思うかもしれない。生活と仕事が混在した活動が積み重なり、文化と言えるようなものすら発生しつつあるかもしれないと、期待を抱くかもしれない。少なくともわたしはそうだった。実際にここに来るまでは。さて、靴を履いてアトリエの玄関ドアを開けよう。

それは二つの世界をめぐる旅だ。一方にここに埋め込まれたはずの思想があり、他方には生成する現実があった。二つの世界は常に並行して存在する。だが、実際に見えているのは現実のほうだけだし、歴史は二つの世界の存在を許さない。とはいえ、わたしが最初に遭遇したのは見えない世界のほうだった。その世界では、実際に都市がひとつの建築として立ち上がっていた。ただ家が集積されただけでなく、その中に住みながら働いたり、ショールームやギャラリーを開設したりすることができて、さまざまな形で人と人とが接続されていた。全体の半数近くを占める透明な玄関ドアの向こうに談笑する人の姿が見え、共用廊下に向かって開かれたテラスで人々は語り合っていた。テラスに向かって設けられた大きな掃き出し窓には、子どもたちが遊ぶ姿や、趣味のコレクション、打ち合わせをする人と人、アトリエと作品群などが浮かんでいた。それはもはや集合住宅ではなかった。都市で発生する多様で複雑な活動をそのまま受け入れる文化保全地区だった。ゾーニングによって分断された都市の攪拌装置であり、過剰な接続の果てに衰退期を迎えた人類の新・進化論でもあった。

なあ、そうだろう?

応答はない。静かな空中の散歩道だけがある。わたしのアトリエに隣接するテラスとお隣さんのテラスを通り過ぎると、やや薄暗い内廊下のゾーンに入る。日が暮れるまでは照明が半分しか点灯しないので光がいくらか不足するのだった。透明な玄関ドアがあり、その傍の壁に廣村正彰によってデザインされたボーダー柄と部屋番号の表示がある。ボーダー柄は階ごとに色が異なっていて、この一三階は緑だった。少し歩くと右側にエレベーターホールが現れる。外との境界線上にはめ込まれたパンチングメタルから風が吹き込んできて、ぴゅうぴゅうと騒ぐ。普段はここでエレベーターに乗り込むのだが、今日は通り過ぎよう。廊下の両側に玄関と緑色のボーダー柄が点々と続いている。左右に四つの透明な玄関ドアが連なったあと、二つの白く塗装された鉄扉がある。透明な玄関ドアの向こうは見えない。カーテンやブラインドや黒いフィルムによって塞がれているからだ。でも陰鬱な気分になる必要はない。間もなく左右に光が満ちてくる。

コモンテラスと名づけられた空洞のひとつに出た。二階分の大穴が南側と北側に空いていて、共用廊下とテラスとを仕切るフェンスはなく、住民に開放されていた。コモンテラスは住棟内にいくつか存在するが、ここはその中でも最大だ。一四階の高さが通常の一・五倍ほどあるので、一三階と合わせて計二・五階分の空洞になっているのだ。それはさながら、天空の劇場だった。南側には巨大な長方形によって縁取られた東京湾の風景がある。左右と真ん中に計三棟のタワーマンションが陣取り、そのあいだで辰巳運河の水が東京湾に注ぎ、東京ゲートブリッジの橋脚と出会って、「海の森」と名づけられた人工島の縁でしぶきを上げる様が見える。天気のいい日には対岸に広がる千葉の工業地帯とその先の山々まで望むことができた。海から来た風がこのコモンテラスを通過し、東京の内側へと抜けていく。北側にその風景が広がる。視界の半分は集合住宅で、残りの半分は青空だった。タワーマンションの陰に隠れて東京スカイツリーは確認できないが、豊洲のビル群が団地の上から頭を覗かせている。眼下にはこの団地を南北に貫くS字アベニューが伸び、一街区と二街区の人工地盤を繋ぐブリッジが横切っていて、長谷川浩己率いるオンサイト計画設計事務所によるランドスケープ・デザインの骨格が見て取れる。

さあ、公演が始まる。コモンテラスの中心に灰色の巨大な柱が伸びている。一三階の共用廊下の上に一四階の共用廊下が浮かんでいる。ガラス製のパネルには「CODAN Shinonome」の文字が刻まれている。この空間の両側に、六つの部屋が立体的に配置されている。半分は一三階に属し、残りの半分は一四階に属しているのだった。したがって、壁にあしらわれたボーダー柄は緑から青へと遷移する。その色は、掃き出し窓の向こうに設えられた目隠しと防犯を兼ねた引き戸にも連続している。そう、六つの部屋はこのコモンテラスに向かって大きく開くことができた。少なくとも設計上は。引き戸を全開にすれば、六つの部屋の中身がすべて露わになる。それらの部屋の住人たちは観客なのではない。この劇場で物語を紡ぎ出す主役たちなのだった。両サイドに見える美しい風景もここではただの背景にすぎない。近田玲子によって計画された照明がこの空間そのものを照らすように上向きに取り付けられている。ただし、今はまだ点灯していない。わたしはたったひとりで幕が上がるのを待っている。だが、動きはない。戸は厳重に閉じられるか、採光のために数センチだけ開いているかだ。ひとつだけ開かれている戸があるが、レースカーテンで視界が完全に遮られ、窓際にはいくつかの段ボールと紙袋が無造作に積まれていた。風がこのコモンテラスを素通りしていく。

ほら、

幕は上がらないだろう、

お前はわかっていたはずだ、ここでは人と出会うことがないと。横浜のことを思い出してみろ。お前はかつて横浜の湾岸に住んでいた。住宅と事務所と店舗が街の中に混在し、近所の雑居ビルやカフェスペースで毎日のように文化的なイベントが催されていて、お前はよくそういうところにふらっと行っていた。で、いくつかの重要な出会いを経験した。つけ加えるなら、そのあたりは山本理顕設計工場の所在地でもあった。だから、東雲に移るとき、お前はそういうものが垂直に立ち上がる様を思い描いていただろう。だが、どうだ? あのアトリエと自宅は東京の空中にぽつんと浮かんでいるのではないか?

それも悪くない、とお前は言うかもしれない。物書きには都市の孤独な拠点が必要だったのだ、と。多くの人に会って濃密な取材をこなしたあと、ふと自分自身に戻ることができるアトリエを欲していたのだ、と。所詮自分は穴蔵の住人だし、たまに訪ねてくる仕事仲間や友人もいなくはない、と。実際、お前はここではマイノリティだった。ここの住民の大半は幼い子どもを連れた核家族だったし、大人たちのほとんどはこの住棟の外に職場があった。もちろん、二階のウッドデッキ沿いを中心にいくつかの仕事場は存在した。不動産屋、建築家や写真家のアトリエ、ネットショップのオフィス、アメリカのコンサルティング会社の連絡事務所、いくつかの謎の会社、秘かに行われている英会話教室や料理教室、かつては違法民泊らしきものもあった。だが、それもかすかな蠢きにすぎなかった。ほとんどの住民の仕事はどこか別の場所で行われていて、この一街区には活動が積み重ねられず、したがって文化は育たなかったのだ。周囲の住人は頻繁に入れ替わって、コミュニケーションも生まれなかった。お前のアトリエと自宅のまわりにある五軒のうち四軒の住人が、この四年間で入れ替わったのだった。隣人が去ったことにしばらく気づかないことすらあった。何週間か経って新しい住人が入り、透明な玄関ドアが黒い布で塞がれ、テラスに向いた戸が閉じられていくのを、お前は満足して見ていたか? 胸を抉られるような気持ちだったはずだ。

そうした状況にもかかわらず、お前はこの一街区を愛した。家というものにこれほどの帰属意識を持ったことはこれまでになかったはずだ。遠くの街から戻り、暗闇に浮かぶ格子状の光を見たとき、心底ほっとしたし、帰ってきたんだな、と感じただろう。なぜお前はこの一街区を愛したのか? もちろん、第一には妻との生活が充実したものだったことが挙げられる。そもそも、ここに住むことを提案したのは妻のほうだった。四年前の春だ。「家で仕事をするんだったらここがいいんじゃない?」とお前の妻はあの奇妙な間取りが載った図面を示した。だから、お前が恵まれた環境にいたことは指摘されなければならない。だが、第二に挙げるべきはお前の本性だ。つまり、お前は現実のみに生きているのではない。お前の頭の中には常に想像の世界がある。そのレイヤーを現実に重ねることでようやく生きている。だから、お前はあのアトリエから見える現実に落胆しながら、この都市のような構造体の可能性を想像し続けた。簡単に言えば、この一街区はお前の想像力を搔き立てたのだ。

では、お前は想像の世界に満足したか? そうではなかった。想像すればするほどに現実との溝は大きく深くなっていった。しばらく想像の世界にいたお前は、どこまでが現実だったのか見失いつつあるだろう。それはとても危険なことだ。だから確認しよう。お前が住む東雲キャナルコートCODAN一街区には四二〇戸の住宅があるが、それはかつて日本住宅公団であり、住宅・都市整備公団であり、都市基盤整備公団であって、今の独立行政法人都市再生機構、つまりURが供給してきた一五〇万戸以上の住宅の中でも特異なものだった。お前が言うようにそれは都市を構築することが目指された。ところが、そこには公団の亡霊としか言い表しようのない矛盾が内包されていた。たとえば、当時の都市基盤整備公団は四二〇戸のうちの三七八戸を一般の住宅にしようとした。だが、設計者の山本理顕は表面上はそれに応じながら、実際には大半の住戸にアトリエや事務所やギャラリーを実装できる仕掛けを忍ばせたのだ。玄関や壁は透明で、仕事場にできる開放的なスペースが用意された。間取りはありとあらゆる活動を受け入れるべく多種多様で、メゾネットやアネックスつきの部屋も存在した。で、実際にそれは東雲の地に建った。それは現実のものとなったのだった。だが、実はここで世界が分岐した。公団およびのちのURは、例の三七八戸を結局、一般の住宅として貸し出した。したがって大���の住戸では、アトリエはまだしも、事務所やギャラリーは現実的に不可だった。ほかに「在宅ワーク型住宅」と呼ばれる部屋が三二戸あるが、不特定多数が出入りしたり、従業員を雇って行ったりする業務は不可とされたし、そもそも、家で仕事をしない人が普通に借りることもできた。残るは「SOHO住宅」だ。これは確かに事務所やギャラリーとして使うことができる部屋だが、ウッドデッキ沿いの一〇戸にすぎなかった。

結果、この一街区は集合住宅へと回帰した。これがお前の立っている現実だ。都市として運営されていないのだから、都市にならないのは当然の帰結だ。もちろん、ゲリラ的に別の使い方をすることは可能だろう。ここにはそういう人間たちも確かにいる。お前も含めて。だが、お前はもうすぐここから去るのだろう? こうしてまたひとり、都市を望む者が消えていく。二つの世界はさらに乖離する。まあ、ここではよくあることだ。ブリューゲルの「バベルの塔」、あの絵の中にお前の姿を認めることはできなくなる。

とはいえ、心配は無用だ。誰もそのことに気づかないから。おれだけがそれを知っている。おれは別の場所からそれを見ている。ここでは、永遠の未来都市は循環を脱して都市へと移行した。いずれにせよ、お前が立つ現実とは別世界の話だがな。

実際、人には出会わなかった。一四階から二階へ、階段を使ってすべてのフロアを歩いたが、誰とも顔を合わせることはなかった。その間、ずっとあの声が頭の中に響いていた。うるさいな、せっかくひとりで静かに散歩しているのに、と文句を言おうかとも考えたが、やめた。あの声の正体はわからない。どのようにして聞こえているのかもはっきりしない。ただ、ふと何かを諦めようとしたとき、周波数が突然合うような感じで、周囲の雑音が消え、かわりにあの声が聞こえてくる。こちらが応答すれば会話ができるが、黙っていると勝手に喋って、勝手に切り上げてしまう。あまり考えたくなかったことを矢継ぎ早に投げかけてくるので、面倒なときもあるが、重要なヒントをくれもするのだ。

あの声が聞こえていることを除くと、いつもの散歩道だった。まず一三階のコモンテラスの脇にある階段で一四階に上り、一一号棟の共用廊下を東から西へ一直線に歩き、右折して一〇メートルほどの渡り廊下を辿り、一二号棟に到達する。南から北へ一二号棟を踏破すると、エレベーターホールの脇にある階段で一三階に下り、あらためて一三階の共用廊下を歩く。以下同様に、二階まで辿っていく。その間、各階の壁にあしらわれたボーダー柄は青、緑、黄緑、黄、橙、赤、紫、青、緑、黄緑、黄、橙、赤と遷移する。二階に到達したら、人工地盤上のウッドデッキをめぐりながら島のように浮かぶ一三号棟へと移動する。その際、人工地盤に空いた長方形の穴から、地上レベルの駐車場や学童クラブ、子ども写真館の様子が目に入る。一三号棟は一〇階建てで共用廊下も短いので踏破するのにそれほど時間はかからない。二階には集会所があり、住宅は三階から始まる。橙、黄、黄緑、緑、青、紫、赤、橙。

この旅では風景がさまざまに変化する。フロアごとにあしらわれた色については既に述べた。ほかにも、二〇〇もの透明な玄関ドアが住人の個性を露わにする。たとえば、入ってすぐのところに大きなテーブルが置かれた部屋。子どもがつくったと思しき切り絵と人気ユーチューバーのステッカーが浮かぶ部屋。玄関に置かれた飾り棚に仏像や陶器が並べられた部屋。家の一部が透けて見える。とはいえ、透明な玄関ドアの四割近くは完全に閉じられている。ただし、そのやり方にも個性は現れる。たとえば、白い紙で雑に塞がれた玄関ドア。一面が英字新聞で覆われた玄関ドア。鏡面シートが一分の隙もなく貼りつけられた玄関ドア。そうした玄関ドアが共用廊下の両側に現れては消えていく。ときどき、外に向かって開かれた空洞に出会う。この一街区には東西南北に合わせて三六の空洞がある。そのうち、隣接する住戸が占有する空洞はプライベートテラスと呼ばれる。わたしのアトリエに面したテラスがそれだ。部屋からテラスに向かって戸を開くことができるが、ほとんどの戸は閉じられたうえ、テラスは物置になっている。たとえば、山のような箱。不要になった椅子やテーブル。何かを覆う青いビニールシート。その先に広がるこの団地の風景はどこか殺伐としている。一方、共用廊下の両側に広がる空洞、つまりコモンテラスには物が置かれることはないが、テラスに面したほとんどの戸はやはり、閉じられている。ただし、閉じられたボーダー柄の戸とガラスとの間に、その部屋の個性を示すものが置かれることがある。たとえば、黄緑色のボーダー柄を背景としたいくつかの油絵。黄色のボーダー柄の海を漂う古代の船の模型。橙色のボーダー柄と調和する黄色いサーフボードと高波を警告する看板のレプリカ。何かが始まりそうな予感はある。今にも幕が上がりそうな。だが、コモンテラスはいつも無言だった。ある柱の側面にこう書かれている。「コモンテラスで騒ぐこと禁止」と。なるほど、無言でいなければならないわけか。都市として運営されていない、とあの声は言った。

長いあいだ、わたしはこの一街区をさまよっていた。街区の外には出なかった。そろそろアトリエに戻らないとな、と思いながら歩き続けた。その距離と時間は日課の域をとうに超えていて、あの循環を逸脱しつつあった。アトリエに戻ったら、わたしはこのことについて書くだろう。今や、すべての風景は書き留められる。見過ごされてきたものの言語化が行われる。そうしたものが、気の遠くなるほど長いあいだ、連綿と積み重ねられなければ、文化は発生しない。ほら、見えるだろう? 一一号棟と一二号棟とを繋ぐ渡り廊下の上から、東京都心の風景が確認できる。東雲運河の向こうに豊洲市場とレインボーブリッジがあり、遥か遠くに真っ赤に染まった富士山があって、そのあいだの土地に超高層ビルがびっしりと生えている。都市は、瀕死だった。炎は上がっていないが、息も絶え絶えだった。密集すればするほど人々は分断されるのだ。

まあいい。そろそろ帰ろう。陽光は地平線の彼方へと姿を消し、かわりに闇が、濃紺から黒へと変化を遂げながらこの街に降りた。もうじき妻が都心の職場から戻るだろう。今日は有楽町のもつ鍋屋で持ち帰りのセットを買ってきてくれるはずだ。有楽町線の有楽町駅から辰巳駅まで地下鉄で移動し、辰巳桜橋を渡ってここまでたどり着く。それまでに締めに投入する飯を炊いておきたい。

わたしは一二号棟一二階のコモンテラスにいる。ここから右斜め先に一一号棟の北側の面が見える。コンクリートで縁取られた四角形が規則正しく並び、ところどころに色とりどりの空洞が光を放っている。緑と青に光る空洞がわたしのアトリエの左隣にあり、黄と黄緑に光る空洞がわたしの自宅のリビング・ダイニングおよびベッドルームの真下にある。家々の窓がひとつ、ひとつと、琥珀色に輝き始めた。そのときだ。わたしのアトリエの明かりが点灯した。妻ではなかった。まだ妻が戻る時間ではないし、そもそも妻は自宅用の玄関ドアから戻る。闇の中に、机とそこに座る人の姿が浮かんでいる。鉄格子とガラス越しだからはっきりしないが、たぶん……男だ。男は机に向かって何かを書いているらしい。テラスから身を乗り出してそれを見る。それは、わたしだった。いつものアトリエで文章を書くわたしだ。だが、何かが違っている。男の手元にはMacがなかった。机の上にあるのは原稿用紙だった。男はそこに万年筆で文字を書き入れ、原稿の束が次々と積み上げられていく。それでわたしは悟った。

あんたは、もうひとつの世界にいるんだな。

どうかな、

で、さまざまに見逃されてきたものを書き連ねてきたんだろう?

そうだな。

もうひとりのわたしは立ち上がって、掃き出し窓の近くに寄り、コモンテラスの縁にいるこのわたしに向かって右手を振ってみせた。こっちへ来いよ、と言っているのか、もう行けよ、と言っているのか、どちらとも取れるような、妙に間の抜けた仕草で。

3 notes

·

View notes

Text

ブカレスト日記 その壱

2019年8月8日

ブカレスト着。

Taromはナショナル・フラッグ・キャリアなのだが、LCCのような感じ。

空港から乗ったタクシーの車窓から眺めた夜のブカレストはGrand European Cityの風情。濃く茂った並木のブールバードに立派なヴィラが並んでいた。20世紀初頭、東欧のパリと呼ばれた街。

8月9日

まずは(旧市街)へ向かう。ブカレスト出身のA曰く、 彼女の友人には「地震が怖い」との理由で旧市街には立ち入らない人もいるそうだが、さもありなんというくらい、建物の老朽化が激しい。どれもかつてはいかほど美しかったろうと思わせる豪華な装飾が施されているのだが、そのスタッコが剥げて落ちていたり、今にも落ちそうだったり。地震の恐怖は建物の崩壊ではなく落下物への恐怖と想像する。かつての豪奢が仇となったということか。ただ、無責任かつ自己中心的な観光客の目に映る古く廃れた過日の栄華はなんともロマンチックだ。ルキノ・ヴィスコンティの描くイタリアのように。あるいはピラネージ、あるいは浪漫派の廃墟趣味。

そんな半ば壊れかけた建物の一階部分は、主にツーリスト目当てのバーやカフェ、レストランとなっていて賑わっている。Aの話ではルーマニア経済だけの問題ではなく、共産政権に没収された建物の元の所有者への返還が進んでいないことも原因だという。所有者が行方不明であったり、所有権をめぐっての争いがあったり、またこれほど状態の悪い建物を返してもらっても困るという人も多かろう。そうやって共産主義によって荒廃した古の栄華を利用する商業主義の姿にやや複雑な思いを抱くも、ブカレストの現在を生きる/生きねばならぬ人々にとっては背に腹はかえられぬ、そんなん知ったこっちゃないわってなところだろう。

ルーマニア人は信仰に篤い。観光客だらけの旧市街にも多くのルーマニア正教の教会があり、祈りのため、告解のため訪れる人が途切れない。敷地内には生者と死者、両方のために祈りのキャンドルを灯す祠のようなものが設けられている。風で消えてしまわぬよう扉がついていたり、窯のような形をしていたりする。祠の底には融けた蝋が湖のように揺らめいている。生者(Vii)と死者(Morti)ははっきりと区分されている。故人への祈りは「神の国への導きを」と画一されているが、生者の願いは千差万別、多種多様なので間違えてしまっては大ごとなのだ。

旧市街では最近改装オープンした美しい書店Cărturești Caruselも訪れた。吹き抜けの最上階のギャラリーはカフェ&ビストロになっていて、ここで初めてルーマニア風「紅茶に蜂蜜」を体験する。美味。癖になりそう。

午後から帰省中のAと落ち合い、彼女が昔住んでいたControceni地区へと向かう。かつて医者が多く住んでいたという豊かな住宅街。それぞれの住民がそれぞれの趣味で建てた独特な家々が肩を並べる様は日本の郊外の住宅街を思いださせる。ブカレストは緑豊かな街だ。公園も街路樹も多い。それに加えて、どの庭も植え込みも伸び放題といった風で、蔦にすっかり覆われた建物も散見される。Aのお気に入りだというInfiniteaというティールームに連れて行ってもらう。一見個人住宅で看板らしいものも見当たらない。高い擁壁を背にした緑あふれる庭のテラス席が素敵だった。予約でほぼ満席だったので遠くから訪れる人も多いのだろう。

バスでホテルへ戻る。地獄のような交通事情と聞いていたが車も人も少ない。Aに尋ねると、皆暑さを避けて黒海沿岸の避暑地へ行ってしまっているのだという。休暇の人もいるが、最近はリモートワークも可能だしねとのこと。貧しいのか豊かなのかと不思議に思う。いや、何をして「貧しい」といい、何をして「豊か」というべきなのか。

ブカレストの写真

その1

その2

5 notes

·

View notes

Photo

今週日曜まで! 私が講師で携わらせて頂いておりますスクールの展覧会が12/6より目黒区民ギャラリーで行われております。 会場の写真を少し。 子どもアトリエ本科クラス(4歳〜小学6年生)のアクリル画と、子どもアトリエ専科クラス(小学4年生〜高校生)の油絵を主に日本画、版画も展示しております。(日本画の先生のご指導のもと、本格的な日本画です) みんなよく頑張りました。 また、大人の絵画クラスの方々や陶芸、絵本クラスなどたくさんの素敵な作品を是非☆ <絵画クラス・陶芸クラス・絵本講座・こどもアトリエ> 会期 2017年12月6日(水) 〜10日(日) 時間 10:00(開場)−17:45(閉場)18:00※最終日は16:00まで ※12月10日の最終日には、14:00頃より絵画・絵本・陶芸クラス各ブースにて講評会を行います。 <入場無料> <会場>目黒区美術館区民ギャラリー 〒153-0063 東京都目黒区目黒2-4-36 ○「目黒駅」をご利用の場合(徒歩約10分) ○「中目黒駅」をご利用の場合(徒歩約20分) #art #kid #painting #油絵 #日本画 #版画 #oilpainting #絵画 #陶芸 #絵本 #rayartschool #展覧会 #渋谷 #目黒 #目黒区民ギャラリー

0 notes

Text

3 notes

·

View notes

Photo

散策研究会 Cadavre K 「徘徊する観察者 Vacant Lot」

散策研究会 Cadavre Kによる展覧会

「徘徊する観察者 Vacant Lot」

をTABULAEで開催いたします。

※散策研究会 Cadavre Kとは、2011年から開始された、美術家北川裕二によるプロジェクトの名称です

–

|会場|

TABULAE (墨田区向島 5-48-4)

|会期|

2018/11/24 (土) - 12/16 (日)の金土日

- 金 15:00 - 20:00

- 土、日 14:00 - 20:00

※曜日によって開場時間が異なりますのでご注意ください

オープニングレセプション

11/24(土)18:00 - 20:00

|イベント|

第5回 漂流教室 「まわり道してTABULAEに向かう」

12/8(土)14:00 - 17:00(終了時刻は前後する場合があります)

集合場所 東武スカイツリーライン/東武亀戸線 曳舟駅改札口付近

定員 5名

参加費 無料(要予約 参加申込み締切12月6日)

東武曳舟駅に集合し、3時間ほどかけて墨田区京島、向島エリアを散策しながらTABULAEに向かいます(台風・雷雨・地震・大雪など災害級の天候以外は、雨天でも決行します)。

>漂流教室について

※こちらのイベントは定員に達したためご予約の受付を終了いたしました

アーティストトーク

12/15(土)18:00 - 19:00

ゲスト 沢山遼(美術批評)

定員 15名

参加費 1000円(要予約 参加申込み締切12月14日)

美術批評家の沢山遼氏をゲストに迎え、アーティストトークを行います。ゴードン・マッタ=クラーク展図録に掲載された沢山氏の論考「都市の否定的なものたち ニューヨーク、東京、1972年」を参照しながら、都市、写真、散策と介入といったトピックについて議論します。

沢山遼

1982年生まれ。美術批評。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程修了。2010年「レイバー・ワーク──カール・アンドレにおける制作の概念」で『美術手帖』第14回芸術評論募集、第一席。主な論文に「ニューマンのパラドクス」田中正之編『ニューヨーク 錯乱する都市の夢と現実(西洋近代の都市と芸術7)』竹林舎、2017年。「ウォーホルと時間」『NACT Review 国立新美術館研究紀要』第4号、2018年。「都市の否定的なものたち ニューヨーク、東京、1972年」『ゴードン・マッタ=クラーク展』(東京国立近代美術館、2018年)など。

※両イベントは予約制となっております。参加をご希望される方は、件名を「漂流教室予約」または「トーク予約」とし、①お名前②ご連絡先③希望日時④人数 をご記入の上、[email protected]までメールをお送りください。

–

『徘徊する観察者 Vacant Lot』開催にあたって|散策研究会 Cadavre K

散策研究会 Cadavre Kとは、2011年3月11日の東日本大震災に強烈な衝撃を受けたアーティスト北川裕二によって、同じ2011年から開始されたプロジェクトの名称です。今回のTABULAEでの新作展が、散策研究会 Cadavre Kとしては初の個展になります。あれから8年が経ったとはいえ、むろん福島第一原子力発電所は「収束」などまったくしておらず、同じように大地も揺れ続けています。したがって今回展示される作品は、そのどれもが3.11以後に制作されたものであるとしても、 むしろ“3.11下”のそれであるといってよいでしょう。

散策研究会 Cadavre Kは、以来、痙攣するこの世界を継続的に観察・記録しつづけてきました。しかし、その観察対象は福島県や岩手・宮城県などではなく、意外にもいま私たちが立っているこの場所でありました。観察対象への姿勢は当初、何よりもまず、直立二足歩行する私たちの、この足元の地面への関心から始ったのです。そのうえに築かれたあらゆるものは幻想なのではないか。であるとするならば、幻想はいかにして自然との関係を取り結んでいるのか。対立関係にあるものどもの、相反する構造(システム)と構造(システム)が、否が応でも接せざるをえない境界線、エッジが、あるいは「構造(システム)」の回収し得ない外部的なものが、観察対象として注目されました。

ほとんどの散策は、日中のほぼ一日をかけて台地や低地をひたすら歩いて横断していくというものでした。“下町”と呼ばれる沖積低地、“山の手”と呼ばれる洪積台地、あるいは武蔵野平野、奥多摩山間地など。地形学の地形区分に従っていえば、 多摩面(T面)、下末吉面(S面)、武蔵野面(M面)、立川面(Tc面)の特徴と、それらが接する際に発生する崖線等の境界線や河川についての知識が事前に取り入れられもしました。定点観測ならぬ、歩行による動線観察が何度もくりかえされ、各地域・エリアにそれぞれ漂う特有のアトモスフィア、ムードは、散策者の心理状態の変化に影響を及ぼすことが確認されました。そうして、しだいに「東京の自然史」(貝塚爽平)が把握されていったのです。散策研究会としての散策は、これまでに123回を数えます。

また、同時に、踏み固められた地面の上に存在するあらゆるもの、すなわち植生・気象・家屋との関連全般が観察対象となり、写真に記録されていきました。散策またその写真記録は、当初、アートとしてはまったく考えられてはいなかった。むしろ、3.11の衝撃は、自然災害においてのみならず、政治的・文化的にもアートの「創造」的な「表現」による「生産」を不可能にしたように思えたからです。したがって、今回の展示においても、それへの疑いが根底にはあるこ���を記しておきます。

地形・植生・気象・家屋の全般を観察対象にするということは、いかなる些細な事象も見落とすことなく全体を知覚・認識するということ。世界のすべてを対象にするということです。生態学的に言えば、個体のみならず、個体群、群集といった階層を異にするもの全般を、そしてまた、位階秩序の異なるそれらの影響関係をも観察・記録対象にするということでもあります。身の回りの環境や社会、つまりは生活を成り立たせているアレコレは、そのようにアレやコレやソレとして一括りにされて、記憶・記録から排除されてもきました。散策研究会が関心をもったのは、まさにそのような無数のアレやコレでありました。衝撃とは、近代化の名の下に隠蔽・排除されたものどもが、「原発震災」(石橋克彦)によって再び私たちの世界に回帰してきた、そのことにあったというわけです。

写真というメディアは、このような研究にはうってつけの道具でした。なぜなら、カメラの眼は原理的にいって、ヒトの眼と違い、“すべてのものを等価なもの”として扱うことができたからです。眼で見ていたときには見えなかったものが写真には写りこんでいたというのは、カメラのこの等価性、すなわちあらゆるものを平等なものとして、なんでも選ばず記録してしまう、このアナーキーな機能によるところのものではないでしょうか。

本展は、こうしたカメラ・写真の可能性を再び抽出しようとする試みでもあります。そこには、“すべてのものが等価なもの”として記録されている。しかし、そうであるがゆえに、その可能性は、他方で、ブレもピンボケもなく構図もしっかり撮れているにもかかわらず、“誰が、いかなる目的をもって、誰のために撮影したのか、皆目見当のつかない、まったく不明なる写真”という、実に奇妙に倒錯した(不)可能性の窓をも同時に開いてしまうのではないでしょうか。この点に、写真の機能が孕む矛盾が見てとれます。そこに提示されているのは、いわば世界の「無名性」のことにほかなりません。実現しているかどうかはさておき、このような写真の(不)可能性を本展では模索しています。

セレクトされた写真と映像は、昨年から今年にかけて撮影されたものに限られています。撮影箇所は主に武蔵野面(M面)の東端であり、区としては、中野区にあたります。中野区の同じエリア、環境をくりかえし何度も徘徊する。そのようなことはこれまでに一度も試みたことがありませんでした。

そしてこのことは、先程「武蔵野面(M面)の東端」と書きましたが、本展においては、地形的特徴への関心が次第に後方へと退き(薄らいだわけではありません)、かわって植生(主にヒト)と家屋、そして何よりも気象への関心が全体に配されてくるものへと推移してきたことと関連しています。くりかえし同じエリアをおとずれる散策スタイルは、写真の機能をより自覚的に操作しようということに、何らかの影響を与えていると感じています。

本展のコアとなる作品群は四部構成となる予定です。

①独立した1点ものの「写真作品」 数点

②数点の写真が組み合わされた「写真作品」 数点

③液晶ディスプレイもしくはプロジェクターで鑑賞する「スライド作品」

④液晶ディスプレイもしくはプロジェクターで鑑賞する「映像作品」

①~④の作品にはシリーズとしてのメインタイトルと、各作品としてのサブタイトルが付されています。各メインタイトルは、①Survey Point (測量点) ②Photogrammetry(写真測量法) ③Voronoi Diagram(ボロノイ図) ④Skid Movie(横滑りの映画)となっています。また、参考資料として、本展の作品に関係する散策ルートを図解したパネルも展示する予定です。

また、本展覧会としてのメインタイトルとなった“Vacant Lot”ですが、これは日本語では空閑地のことです。一時的に未使用になった空き地。英語名にしたのは、“Vacant Lot”という言葉に興味をもったからです。この“Lot”には、くじ、運、運命という意味があるようで、それが一時的に空き地となった区画を指す言葉にも使用されているというのがおもしろかった。“偶々割り当てられたもの”としての空閑地。文字通りに訳せば、“空っぽの運命”です。

これは、今年国立近代美術館で回顧展が開かれたゴードン・マッタ=クラークの仕事を想起させます。カタログに掲載された美術批評家沢山遼氏の論文にマッタ=クラークの発言が引用されていて、瞠目しました。以下、孫引きですが引用させていただきます。

「グリーン通り112番地でやったアナーキテクチャーの展覧会は[…中略…]なんらかの強い形式性によって固定されることのない、固定化した建築的ヴォキャブラリーの外部にあるものについてのものだった。[…中略…]ぼくたちが考えていたのは、隠喩的なヴォイド、空隙、残余的空間、未発展的な場についてだった。[…中略…]たとえばそれは、立ち止まって靴紐を結び直すような、日常的な動作がふと遮られるような場だ。そのような場は、知覚的な重要性を帯びていると思う。なぜならそこで人は動的な空間に触れているんだ。」 (「ゴードン・マッタ=クラーク展」カタログ p.265)

つまり、“Vacant Lot”とは、この解けた靴紐のことなのかもしれません。紐が解けて固定された意味が一時的に宙吊りとなる時。場所。その瞬間はおそらく、九鬼周造のいう偶然性のごとく「現実性へスルリと滑ってくる推移のスピード」を持っているに違いない。“無”が偶然性によってもたらされるということ。環境、生活、世界への認識を深め、未来を洞察するにも、このような人と自然の接するエッジに現象するささやかな出来事に対する認識をさらに深めていく必要がありそうです。今回の展覧会がそのような世界への見方、感じ方、考え方に寄与でき���ば幸いです。

最後に、Cadavre KのCadavreはフランス語で、日本語では死骸のことです。したがって、Cadavre Kは、死骸キとなります。“キ”とはキタガワの“キ”のことです。3.11以後のプロジェクトにそう名付けたのは、このプロジェクトがそれまでの作品とはまったく異なることもありましたが、同時に、3.11以後、偶々生き残った=生き延びているという感覚を今も持ち続けているからにほかなりません。それは、どこか幽霊的に仮構された作者名といえるでしょう。

–

散策研究会 Cadavre K

2011年から開始された、美術家北川裕二によるプロジェクト

漂流教室

第一回 霊岸島から埋立地へ (2015/milkyeast) http://ur2.link/N8ZH

第二回 河岸と下町低地(2015/milkyeast) http://urx.red/N901

第三回 山の手の<むらぎも>を巡る(2016/路地と人) https://rojitohito.exblog.jp/22767074/

第四回 崖線上のカフカ──中野区を歩く(2017/路地と人) https://rojitohito.exblog.jp/23871177/

散策研究会 これまでの主な散策エリア

001 2011_06_11 新宿御苑

002 2011_06_18 等々力渓谷

003 2011_06_25 赤坂見附

004 2011_06_29 丸の内線・四ッ谷駅

005 2011_07_02 下末吉台

006 2011_07_06 迎賓館・明治公園

007 2011_07_09 市ヶ谷・飯田橋

008 2011_07_16 お茶の水・神田川・隅田川

009 2011_07_22 野川

010 2011_08_06 新木場

011 2011_08_11 高尾山

012 2011_08_20 隅田川・スカイツリー

013 2011_08_25 菊名・獅子ケ谷・下末吉台

014 2011_09_02 渋谷川

015 2011_09_08 皇居・日本青年館

016 2011_09_11 新宿・原発やめろデモ

017 2011_09_17 渋谷川・古川

018 2011_09_19 さようなら原発・渋谷川

019 2011_09_24 赤坂

020 2011_10_01 善福寺川

021 2011_10_07 港の見える丘公園

022 2011_10_13 山手

023 2011_10_22 宇田川跡

024 2011_11_03 御岳山・ロックガーデン

025 2011_11_09 巣鴨・田町・谷中

026 2011_11_12 神田川・小日向台

027 2011_11_17 都電荒川線・王子・荒川

028 2011_12_03 愛宕山

029 2011_12_14 上野・根津・谷中

030 2011_12_15 弘明寺

031 2011_12_21 荏原台

032 2011_12_30 立川段丘

033 2012_01_01 狭山丘陵

034 2012_01_05 三殿台遺跡

035 2012_01_12 目黒自然教育園

036 2012_01_19 明治神宮

037 2012_01_26 清瀬

038 2012_02_04 深大寺・府中

039 2012_02_08 江戸前島

040 2012_02_15 江戸前島

041 2012_02_24 浜離宮

042 2012_03_03 吉見百穴

043 2012_03_15 江東区・運河

044 2012_03_17 江東区・運河

045 2012_04_07 神楽坂

046 2012_04_14 渋谷川・明治神宮

047 2012_04_20 町田・自由民権資料館

048 2012_04_28 市ヶ谷・早稲田

049 2012_05_17 町田・自由民権資料館

050 2012_05_26 江東区・戦災センター

051 2012_06_07 全生園・滝山団地

052 2012_06_14 清瀬

053 2012_06_16 京島

054 2012_06_23 玉川上水・首相官邸前

055 2012_06_29 首相官邸前

056 2012_07_12 神田

057 2012_07_13 首相官邸前

058 2012_07_16 代々木・さよなら原発

059 2012_07_02 新富町

060 2012_08_08 六郷土手

061 2012_08_12 日野

062 2012_09_08 本郷台地

063 2012_09_15 東京湾・葛西臨海公園

064 2012_10_06 生田緑地

065 2012_11_10 青梅・横田基地

066 2012_12_01 大山

067 2013_01_12 渋谷・元麻布・六本木

068 2013_01_14 獅子ケ谷

069 2013_04_13 日本橋川

070 2013_04_27 小平・玉川上水

071 2013_05_25 赤坂・六本木

072 2013_06_06 代官山

073 2013_07_07 東京駅地下通路

074 2013_07_13 王子・吉原・スカイツリー

075 2013_07_27 多摩丘陵・百草団地他

076 2013_08_17 中央防波堤埋立地

077 2013_08_24 仙川

078 2013_08_26 谷中墓地

079 2013_10_26 渋谷・地下道

080 2013_11_09 京島

081 2013_12_28 山手

082 2014_04_24 池袋

083 2014_05_17 高田馬場・神田川・淀橋

084 2014_06_27 駒込・田端

085 2014_07_13 平林寺

086 2014_09_06 秩父

087 2015_05_16 湾岸埋立地

088 2015_07_20 白山

089 2015_11_22 深川

090 2015_12_11 武蔵五日市

091 2015_12_12 武蔵五日市・城山

092 2015_12_18 戸山公園

093 2015_12_26 板橋・赤塚

094 2016_01_06 深川・森下

095 2016_02_02 国分寺崖線

096 2016_02_26 立川段丘

097 2016_04_03 日立研究所

098 2016_05_31 水道橋・小石川・白山

099 2016_10_18 神楽坂・近美・湯島

100 2016_12_06 佐伯祐三・熊谷守一美術館

101 2016_12_13 南青山

102 2016_12_20 原宿・渋谷

103 2016_12_23 戸山公園

104 2017_04_04 野方

105 2017_04_07 江古田

106 2017_05_12 上高田

107 2017_06_09 上高田・野方

108 2017_08_15 池尻大橋

109 2017_08_17 池の上・高円寺

110 2017_08_29 桃園川

111 2017_09_15 中野区南台

112 2017_09_20 新宿住吉町

113 2017_09_22 所沢

114 2017_10_10 中野区中野台地

115 2017_10_20 野方

116 2017_10_27 新宿末吉町

117 2017_12_15 沼袋

118 2018_04_24 鷺宮

119 2018_05_29 中野区中心エリア

120 2018_06_12 野方・沼袋

121 2018_06_15 杉並・堀の内

122 2018_07_06 野方・中野区中心エリア

123 2018_09_11 野方

北川裕二

1963 東京に生まれる

主な個展

1990『形のローカリズム』 ギャラリー現(東京)

1991『A PALASITE/READY-MADE SUIT MIX』 ルナミ画廊(東京)

1992『短絡的接合体』 モリス・ギャラリー(東京)

1992『分裂機械としての身体』 ルナミ画廊(東京)

1992『暮らしの変換』 モリス・ギャラリー(東京)

1993『格子/闘争』 MARS GALLERY(東京)

1993『歴史改造パズル』 GALLERY・GEN(埼玉)

1996『What is a hole?/Make a revision of…』 SHIKI FUJIMORI GALLERY(東京)

2005『Random Open Textured』 MARU GALLERY(東京)

2006『Dust passes through the window』 GALLERY OBJECTIVE CORRELATIVE (東京)

主なグループ展

1990『Bゼミ展』 横浜市民ギャラリー(神奈川)

1992『Project for O.T』 ギャラリー・サージ(東京)

1993『In Between』 FLOATING GALLERY(東京)

1993『CONSTRUCTION IN PROCESS』 ARTIST'S MUSIUM(ウッジ、ポーランド)

1994『身体美術感』 ハラ・ミュージアム・アーク(群馬)

1995『The Age of Anxiety』 The Power Plant(トロント、カナダ)

1996『ATOPIC SITE(On Camp/Off Base)』 東京ビッグサイト(東京)

1996~98『Maniacs of Disappearance』 国立美術館(ブエノスアイレス、アルゼンチン)、Austrian Musium of Applied Arts (ウィーン、オーストリア)、その他オランダ、イタリアなど巡回

1999『第34回今日の作家展 APPROACHING REALITY』 横浜市民ギャラリー(神奈川)

2010『City Beats + Live explosions』 BankART1929(神奈川)

2015『無条件修復—UNCONDITIONAL RESTORATION』 milkyeast(東京)

散策研究会──地殻を近くで知覚する

2 notes

·

View notes

Text

『世界的にもご活躍の彫刻家薬師寺紘一氏とのコラボ作品。薬師寺氏のデザイン画を元に制作したしめ縄に、緻密に計算され磨き上げられたジュエリーを付けた15点程の作品展』

お陰様で東京目黒区美術館区民ギャラリー及び巣鴨マスミギャラリー東京での二週に亘る展示会は、師走のお忙しい中にありながら多数の方の御来廊を賜り終了致しました。誠に有難う御座いました。2022年も新たな作品をご紹介出来るよう精進して参ります。感謝

0 notes