#東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった

Photo

😙✨ 新刊の紹介ですー🥹 『東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった!』 ムギタロー著 ✨✨✨✨✨✨✨ イラストたくさん描いたよ😃 国とお金のこと、貿易のこと、などなど、イラストと図解たっぷりのフルカラーの内容です😌✏️ 本屋さんで探してみてね✨ #東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった #ムギタロー #経済#経済勉強 @sanctuary_books . #harupei#ハルペイ#doodle#draw#drawing#illustrator#illustration#japan#絵#雑貨#湘南#イラスト#イラストレーター#插畫#插畫家#ゆるい#茅ヶ崎 https://www.instagram.com/p/ChRq92gvLXo/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった#ムギタロー#経済#経済勉強#harupei#ハルペイ#doodle#draw#drawing#illustrator#illustration#japan#絵#雑貨#湘南#イラスト#イラストレーター#插畫#插畫家#ゆるい#茅ヶ崎

1 note

·

View note

Text

2022年12月9日

田中雄大選手 ブラウブリッツ秋田より完全移籍加入のお知らせ

運転60年超の原発、世界で実例なし 設計時の耐用年数は40年 配管破れ、腐食で穴...トラブル続発(東京新聞)

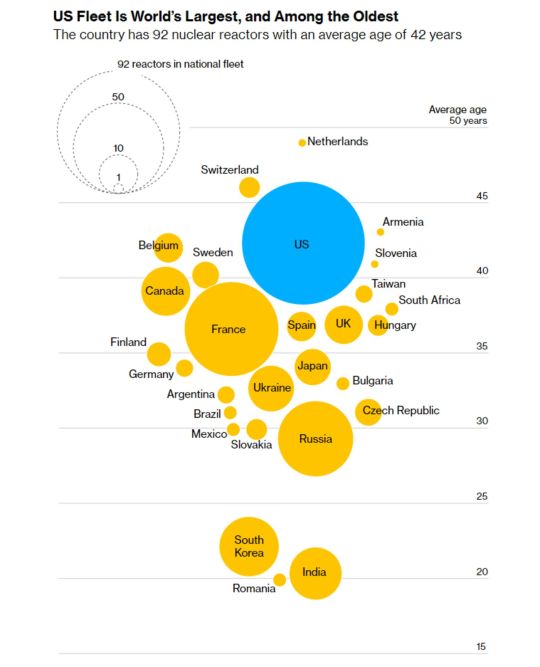

8日の経済産業省の有識者会議で議論を終えた原発活用の行動指針案は、運転期間の制限は維持した上で「最長60年」との現行規定を超える運転を可能にし、将来的な上限撤廃も視野に入れる。しかし、原発が60年を超えて運転した実例は、世界中に一つもない。国内では設備劣化によるトラブルが相次ぎ、原子力規制委員会も「未到の領域」の規制に手間取っている。(増井のぞみ)

国際原子力機関(IAEA)によると、既に廃炉になった原発を含め、世界最長の運転期間はインドのタラプール原発1、2号機の53年1カ月間。同原発から約1カ月遅れで運転を始めた米国のナインマイルポイント1号機とスイスのベツナウ1号機が続く。4基とも現役だ。

米国も日本と同じく運転期間を40年と規定するが、規制当局の審査をクリアすれば20年間の延長が可能で、延長回数に制限はない。80年運転を認められた原発も6基ある。英国とフランスは運転期間に上限はなく、10年ごとの審査が義務付けられている。

ただ、多くの原発は設計時、耐用年数を40年間と想定して造られた。老朽化が進むと維持管理コストも高くなり、事業者が長期運転よりも廃炉を選択するケースが多いとみられる。

国内では40年に満たない原発でも、劣化によるトラブルが起きている。

運転年数37年の関西電力高浜3、4号機(福井県)は2018年以降、原子炉につながる蒸気発生器内に長年の運転で鉄さびの薄片がたまり、配管に当たって傷つけるトラブルが相次ぐ。定期点検で6回も確認され、蒸気発生器を洗浄しても再発した。

高浜原発4号機の蒸気発生器内の配管(右下)に刺さった鉄さびの薄片(中央の三角形)=福井県で(関西電力提供)

さらに深刻なのは、点検漏れだ。原発の部品数は約1000万点に上るとされ、見落としのリスクはつきまとう。04年には、運転年数が30年に満たない美浜3号機で、点検リストから漏れて一度も確かめられなかった配管が経年劣化で薄くなって破れ、熱水と蒸気が噴出して5人が死亡、6人が重傷を負った。

東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)では、福島第一原発事故後まもなく停止した7号機タービン建屋の配管が11年間点検されず、腐食で穴が開いたことが今年10月に判明した。

井野博満・東京大名誉教授(金属材料学)は「劣化状況を調べる超音波検査は、配管の陰では測定が難しい。長期運転で劣化が進むと、点検漏れした時のリスクが増し、重大な事故につながる」と警鐘を鳴らす。

運転延長の可否を安全性の側面から審査する規制委は、60年超の原発をどのように規制するのかについて、具体策の検討を始められないでいる。

大きなハードルとなっているのは、原子炉が実際にどう劣化していくのか、データが不足していることだ。運転延長の審査で先行している米国とは、劣化具合のとらえ方が異なるという。山中伸介委員長は記者会見で「(60年超は)未知の領域。日本独自のルールをつくる必要がある」と、検討の難しさを認める。

規制が不透明なまま、60年超を可能にする仕組みだけが先行していく。井野氏は強調する。「日本は地震が多く、人口密度も高い。外国とは状況が違う。原発の運転は設計目安の40年を守るべきだ」

ベルギー、原子炉稼働10年延長で仏エンジーと合意(ロイター 2023年1月10日)

[ブリュッセル 9日 ロイター] - ベルギーのデクロー首相は9日、国内の原子炉2基(ドエル4号機とティアンジュ3号機)について、稼働時期を10年延長することでフランス電力大手エンジーと合意に達したと明らかにした。2025年に計画していた脱原発は、ロシアのウクライナ侵攻を受けたエネルギー戦略の変更により、覆されることとなった。

2機はベルギーの原子炉7基のうち、1985年に稼働を開始した最新のもの。25年に恒久的に停止する予定だったが、今回の合意を受けて必要な作業を行った後に26年11月に再稼働し、そこから10年間稼働を続けることとなった。

デクロー首相は閣議後の記者会見で、「稼働延長は、エネルギー安全保障のために極めて需要だ」と訴えた。ベルギーは、脱原発に伴い天然ガス依存を増やす計画だったが、ウクライナ侵攻を受けて方針の変更を余儀なくされた。

ベルギーの電力網運営会社は、2基の稼働を延長しなければ、26年の冬から27年にかけ、大幅な電力不足に直面すると警告していた。

ティアンジュ3号機は、昨年にすでに稼働を停止。稼働中の6基も、25年に停止の予定だった。

世界原子力協会によると、6基の発電容量は500万キロワットと、全体のほぼ5割を占める。

ファンデルストラーテン・エネルギー相によると、延長する2基は、政府とエンジーが折半出資する合弁企業が運営するという。

麻生氏「原発で死亡事故はゼロ」 飯塚市の会合で発言(西日本新聞 2023年1月17日)

自民党の麻生太郎副総裁は15日、福岡県飯塚市であった国政報告会で「原発で死亡事故が起きた例がどれくらいあるか調べてみたが、ゼロです」と述べた。関西電力美浜原発(福井県)で計11人が死傷した蒸気噴出事故などが起きており、発言の真意を問う声が上がりそうだ。

麻生氏は、国政課題の一つとしてエネルギー問題を挙げ、太陽光などの再生可能エネルギーは安定的な供給が難しいと指摘。その上で「(原子力は)最も安くて安全。原子力と原子爆弾の区別がついていない人もおられ、原発は危ないと言う人もいる」として、原発の活用を訴える中で「事故ゼロ」に言及した。

2004年8月の美浜の事故では、蒸気を浴びた点検準備中の作業員5人が死亡、6人が重軽傷を負った。東京電力福島第1原発事故では、収束作業に従事していた男性が肺がんを発症し死亡。その後、労災認定されている。(坂井彰太、坂本公司)

その原発は安全か、温暖化との闘いが耐用年数超える長期稼働を促す(ブルームバーグ 2023年1月26日)

カーボンフリー発電の魅力が一段と高まっている。二酸化炭素(CO2)排出の削減と気候変動対策の目標達成に必死で取り組む各国は、伝統的な化石燃料の不足にも直面。こうした矛盾した状況で導き出された回答は、原子炉の想定を超える長期稼働だ。

実際どれくらい長期にわたり、原子炉が運転され続けるのか。多くの原子炉が一般的な耐用年数である40年間を大きく超えて稼働し続ける方向だ。一部の原子炉については最長80年間の稼働を探るという動きもある。100年にわたり発電し続けることが可能かという研究すら行われ始めている。

2030年までに世界で現在稼働している原子炉の3分の2が、設計または認可されていたよりも長期にわたり運転を続けることになる。

「これほど長期に及ぶ稼働は見込まれていなかった。100年前にできた原子炉の隣に住みたいとは思わないだろう」とブルーバーグNEFの原子力担当主任アナリスト、クリス・ガドムスキ氏は言う。米国人の平均寿命は77年だが、一部原子炉の一生はそれより長くなる。

リスク評価

数年前であれば、1世紀前に建設された原子炉での発電というのは考えられなかった。だが、米国と欧州連合(EU)は30年までに温室効果ガスの排出量を少なくとも50%減らすと表明。70カ国余りが炭素排出「ネットゼロ」の目標を掲げている。こうした状況で、早期の目標達成に向けた具体策を見いだすよう各国・地域に対する圧力は強まりつつある。世界はコントロール不能な気候変動と自然災害に見舞われ、CO2を排出しない電子力発電のリスク評価が喫緊の課題となっている。

英国は現在、発電全体の約15%を原子力で賄うが、50年までにこの比率を25%にまで引き上げたい考えだ。米国は老朽化が進む原子炉を維持するため60億ドル(約7800億円)を原子力関連の補助金に投じている。

フランスは原子力発電所を新設する計画。ベルギーやフィンランド、スロバキアなどは既存原発の延命を図る。ドイツは22年に閉鎖予定だった原子炉を使い続けており、11年の東日本大震災で東京電力福島第一原発の事故を起こした日本ですら原発の運転期間延長に向けて動いている。

過去数十年にわたり原発への批判や反対は、特に欧米で強く、閉鎖を余儀なくされた原子炉も多い。業界からの投資も細り、新規の原発建設は減少。今すぐ着工したとしても、大規模な原発建設には10年以上を要することが多々あり、30年までの炭素排出削減目標の達成には寄与しない。つまり原子力発電の復権は、老朽化しつつある原子炉なしではあり得ないということだ。

稼働の長期化に伴う最大のリスクは明白だ。老朽化が進む原発が適切に保守・修理されていない場合、事故の危険性は高くなる。公平を期して言えば、第2次世界大戦終結から10年の間に商業運転が始まった原子炉の事故はごくわずかしかない。だが、可能性が極めて低いとしても、いったん原発事故が起きれば大惨事となる恐れがある。

1986年のチェルノブイリ原発事故では直接的に数十人が死亡し、何百万人もの人々ががんの原因になり得る放射線にさらされた。ニューヨーク市の3倍という広大な土地が汚染され、何世紀にもわたりそこに住むことはできない。その25年後に起きた福島第一原発事故では10万人余りが避難を強いられた。復興には長い時間と巨額の費用が必要となる。

温暖化との闘い

原子炉運転の長期化は、未踏の領域だ。そのことはまた、安全性を巡り激しい議論が交わされてきた原子力発電のリスクを一段と高めることを意味する。

原子炉から出る廃棄物を処理する施設に絡むリスクもある。世界初の原子炉稼働から約70年たつが、多くの国が危険な放射能を何千年にもわたり帯び続ける廃棄物の最終処分場をまだ建設していない。

これら全てが、最近まで原子力発電が着実に減ってきた理由を説明している。90年代半ばには世界の発電の約18%が原子力だったが、今では10%程度だ。

ロシアがウクライナで2022年に始めた戦争が長期化し、その影響も顕著だ。原子力エネルギーを巡り激しい論争が続いていたドイツは、ロシアからの天然ガス供給が限定され一段と厳しい状況に追い込まれている。

米カリフォルニア州で昨年夏に起きた停電や欧州のエネルギー価格急騰で見られたように、風力・太陽光・水力発電は扱いにくい。こうした再生可能エネルギーと違い、原子力の有用性の一つは天候に左右されず夜間ですら24時間発電し続けることが可能なことだ。

専門家の多くは、原子力発電を増やさない限り50年までのネットゼロ目標の達成はほぼ不可能だとみている。低炭素電源は21年に世界の電力供給の約40%を占めたが、その比率は20年前と比べわずか4ポイント程度の上昇に過ぎない。再生可能エネルギーが普及したものの、原子力が減り、一部はガスプラントに代替されたが炭素排出を増やした。

国際原子力機関(IAEA)のグロッシ事務局長は長期稼働に耐える原子炉について、「地球温暖化との闘いを陰で支えるヒーロー」だと述べている。

【本日(12/9)の広島県内の感染状況】(広島県)

新型コロナ 広島県 3549人が感染 1人が死亡 9日発表(NHKニュース)

広島県では9日、新たに3549人が新型コロナウイルスに感染されていることが確認され、1人が亡くなったと発表されました。

感染が確認されたのは、広島市で1388人、福山市で734人、呉市で299人、東広島市で213人、尾道市で193人、三原市で130人、廿日市市で127人、府中町で70人、庄原市で61人、三次市で55人、府中市で52人、安芸高田市で33人、海田町で29人、竹原市と世羅町で28人、大竹市と江田島市で22人、熊野町で17人、神石高原町で12人、坂町と安芸太田町、それに北広島町で11人、大崎上島町で3人のあわせて3549人でした。

1週間前の金曜日より773人多く、県内での感染確認はのべ56万5591人となりました。

また県内では、患者1人が亡くなったと発表されました。県内で新型コロナウイルスに感染し、その後、死亡した人は900人となりました。

【新型コロナ 厚労省まとめ】228人死亡 12万7090人感染 (9日)(NHKニュース)

厚生労働省によりますと、9日発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め12万7090人となっています。また国内で亡くなった人は228人で、累計5万1290人となっています。

東京都 新型コロナ22人死亡 1万3556人感染確認 前週比2312人増(NHKニュース)

大阪府 新型コロナ 9人死亡 新たに7076人感染確認(NHKニュース)大阪府内の感染者の累計は234万2193人となりました。府内で感染して亡くなった人は合わせて6811人となっています。

新型コロナ 新規感染者数の1週間平均 全国横ばい 西日本で拡大(NHKニュース)

新型コロナウイルスの新規感染者数を1週間平均で比較すると、全国では横ばいとなっていますが、九州など西日本を中心に28の都府県では前の週より多くなっています。

NHKは厚生労働省が発表した感染者数をもとに、1週間平均での新規感染者数の傾向について前の週と比較してまとめました。

全国 全国では、▽先月10日までの1週間では前の週に比べて1.30倍、▽先月17日は1.24倍、▽先月24日は1.08倍、▽今月1日は1.27倍と7週連続で増加が続いていましたが、▽8日まででは1.00倍(1.003倍)と、ほぼ横ばいとなり、一日当たりの全国の平均の新規感染者数はおよそ11万1000人となっています。

一方、九州や四国、関西など西日本を中心に28の都府県では前の週より多くなっていて、▽宮崎県では1.24倍、▽熊本県では1.19倍、▽愛媛県と兵庫県では1.17倍などと増加の幅が比較的大きくなっています。

一方で、▽北海道では0.79倍、▽山形県と長野県では0.85倍、▽岩手県では0.87倍などと、北海道や東北などでは減少傾向が見られています。

宮城県 人口当たりの感染者数が最も多いのは宮城県で、▽先月24日までの1週間は前の週の1.18倍、▽今月1日は1.17倍と7週連続で増加が続いていましたが、▽8日まででは0.93倍と減少に転じています。

一日当たりの新規感染者数はおよそ3285人で、人口10万当たりの感染者数は999.05人となっています。

1都3県

【東京都】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.06倍▽今月1日は1.37倍▽8日まででは1.01倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ1万2137人となっています。

【神奈川県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.10倍▽今月1日は1.26倍▽8日まででは1.02倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ7274人となっています。

【埼玉県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.07倍▽今月1日は1.34倍▽8日まででは1.07倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ6421人となっています。

【千葉県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.14倍▽今月1日は1.44倍▽8日まででは1.02倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ5102人となっています。

関西

【大阪府】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.10倍▽今月1日は1.29倍▽8日まででは1.08倍で、一日当たりの新規感染者数は5779人となっています。

【京都府】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.14倍、▽今月1日は1.40倍▽8日まででは1.09倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ1785人となっています。

【兵庫県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.10倍、▽今月1日は1.31倍、▽8日まででは1.17倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ3574人となっています。

東海

【愛知県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.13倍▽今月1日は1.36倍▽8日まででは0.94倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ6940人となっています。

【岐阜県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.06倍▽今月1日は1.33倍▽8日まででは0.97倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ2226人となっています。

【三重県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.22倍▽今月1日は1.13倍▽8日まででは1.09倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ1535人となっています。

その他の地域

【北海道】 ▽先月24日までの1週間は前の週の0.93倍▽今月1日は1.03倍▽8日までは0.79倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ6311人となっています。

【広島県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.15倍▽今月1日は1.02倍▽8日まででは1.08倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ3037人となっています。

【福岡県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.06倍▽今月1日は1.41倍▽8日まででは1.16倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ3581人となっています。

【沖縄県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.17倍▽今月1日は1.47倍▽8日まででは1.15倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ579人となっています。

東邦大 舘田教授「変異ウイルスへの置き換わり 感染状況注視」

新型コロナウイルス対策にあたる政府の分科会のメンバーで、東邦大学の舘田一博教授は現在の感染状況について「一時期、増加傾向が目立っていた北海道や東北、北陸では、新規感染者数が前の週を下回った一方、九州など西日本では前の週を上回り、地域差がはっきり出ている。年末年始にかけて感染状況が各地域でどう推移するか、見ていく必要がある」と評価しています。

そのうえで「いま主流となっているオミクロン株の『BA.5』だけなら爆発的な感染拡大につながらないかもしれないが、別の『BQ.1』系統の新たな変異ウイルスへの置き換わりが、急激な感染拡大のリスクとなっている。『BQ.1』は東京都内などで徐々に増えていることが確認され、今月末から年明けにかけて、本格的に置き換わっていくとみられるので、そのときに感染状況がどうなるか注視しなければならない」と指摘しました。

そして「1日の感染者数は第7波のピーク時に比べてまだ少ないが、医療の現場では病床の使用率が高まって、院内感染も発生していると報告されていて、この状況が続くだけでもかなりの負荷となる。また、死亡者が1日に200人を超える日が続き、感染拡大が進めば、これまでのピークを超えるペースで増加すると見込まれる。高齢者や基礎疾患がある人はワクチンを打っていても、一定の頻度で重症化したり、死亡したりしてしまうので、年末年始の帰省などで、高齢者と会う機会がある人は、若い人であっても、▽ワクチンを接種すること、▽事前に検査を行うこと、▽体調管理の徹底、▽寒くても換気の徹底など基本的な感染対策を行い、感染を広げないような行動が重要だ」と話しています。

一方で新型コロナウイルスの感染症法上の扱いの見直しをめぐり、国は判断にあたって考慮する要素として▽「病原性」▽「感染力」▽「今後の変異の可能性」を挙げています。

これについて舘田教授は「新型コロナはワクチンや治療薬が普及し、検査キットも薬局やオンラインなどで購入できるようになり、死亡率はおよそ0.1%とインフルエンザに近づいているが、感染対策が徹底され、インフルエンザの感染者がほぼ出なくなった状況でも、コロナは広がり、感染力が高いウイルスであることは確かだ。しかし、全国で1年間に2000万人以上の感染が確認される中、『2類相当』の位置づけで就業制限や入院勧告、外出の自粛要請を続けたり、一部の医療機関しか診療できなかったりする状況が続くのは現実的ではない。『5類相当』への移行を目指す上で、医療だけなく、社会経済への影響も含めて議論を進めることが大事だ」と話していました。

0 notes

Text

日本に「見えない戦争」を仕掛け始めた中国

日本は「全政府対応型アプローチ」で備えよ

2020.11.16(月)

樋口 譲次

「新しい戦争」の形

21世紀の戦争は、国家が堂々と紛争の解決を軍事的手段に訴える分かりやすい従来型の戦争から、知らないうちに始まっている外形上「戦争に見えない戦争」へと形を変えている。

この「新しい戦争」の形を初めて実戦に採り入れたのはロシアである。

その実戦とは、2014年のロシアのクリミア半島併合と東部ウクライナへの軍事介入であり、西側では「ハイブリッド戦」と呼んでいる。

ハイブリッド戦は、『防衛白書』(令和2年版)によると下記のように説明されている。

軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にした現状変更の手法であり、このような手法は、相手方に軍事面にとどまらない複雑な対応を強いることになります。

例えば、国籍を隠した不明部隊を用いた作戦、サイバー攻撃による通信・重要インフラの妨害、インターネットやメディアを通じた偽情報の流布などによる影響工作を複合的に用いた手法が、「ハイブリッド戦」に該当すると考えています。

このような手法は、外形上、「武力の行使」と明確には認定しがたい手段をとることにより、軍の初動対応を遅らせるなど相手方の対応を困難なものにするとともに、���国の関与を否定するねらいがあるとの指摘もあります。

顕在化する国家間の競争の一環として、「ハイブリッド戦」を含む多様な手段により、グレーゾーン事態(純然たる平時でも有事でもない幅広い状況)が長期にわたり継続する傾向にあります。(括弧は筆者)

東西冷戦が終結して2000年代に入り、複数の旧ソ連邦国家で独裁的政権の交代を求めて民主化と自由を渇望する運動が起こった。

非暴力の象徴として花や色の名を冠した、グルジア(ジョージア)のバラ革命(2003年)、ウクライナのオレンジ革命(2004年)、キルギスのチューリップ革命(2005年)などがそれである。

また、アラブ諸国においても「アラブの春」と呼ばれた同様の運動が起こり、2010年から2011年にかけてチュニジアの民衆が蜂起した「ジャスミン革命」を発端として、エジプト、リビア、イエメンなどでも独裁・腐敗の政権が倒された。

シリアでは激しい内戦が最近まで続いている。

これらの民主化と自由を求める運動によって、かつての衛星国を失ったロシアでは、本運動は米国や欧州などの西側が介入・扇動し、旧ソ連邦国家やアラブ諸国住民の「抗議ポテンシャル」を活性化させた意図的な体制転覆あるいは陰謀であり、一種の戦争であるとの見方が強まった。

そして、ロシアもまた、このような脅威に晒されているとの認識が高まり、安全保障・国防政策上の中心的テーマとして急浮上したのである。

それを背景として、2013年2月に発表されたのが、ロシア連邦軍の制服組トップであるヴァレリー・ゲラシモフ参謀総長による「予測における科学の価値」(『軍需産業クーリエ』、2013年2月27日付)というタイトルの論文である。

ゲラシモフ論文は、「21世紀には近代的な戦争のモデルが通用しなくなり、戦争は平時とも有事ともつかない状態で進む。戦争の手段としては、軍事的手段だけでなく非軍事的手段の役割が増加しており、政治・経済・情報・人道上の措置によって敵国住民の「抗議ポテンシャル」を活性化することが行われる」と述べている。

そして、ゲラシモフ論文による21世紀の戦争では、非軍事的手段と軍事的手段との比率を4対1とし、非軍事的手段の役割の大きさが強調されている。

そのように、ゲラシモフは「戦争のルールが変わった」と指摘しており、いわば「新しい戦争」の到来を告げたのである。

その後、2014年にウラジーミル・プーチン大統領が承認した「ロシア連邦軍事ドクトリン」は、前年のゲラシモフ論文の考え方を踏まえて作成されたとみられている。

ロシアの2014軍事ドクトリンでは、政治的、外交的、法的、経済的、情報その他の非攻撃的性格の手段を使用する可能性が尽きた場合のみ、自国およびその同盟国の利益のために軍事的手段を行使するとの原則を固守するとし、最終手段としての軍事とその他の手段との連続性を示唆している。

そして、同ドクトリンでは「現代の軍事紛争の特徴および特質」と題して10項目を挙げ、ハイブリッドという言葉こそ使っていないが、ハイブリッドな戦い方が現代戦の特色であることを強調している。

「現代の軍事紛争の特徴および特質」を時系列的にまとめると、次のようになろう。

平・戦時の境目のない戦い→ハイブリッド戦/グレーゾーン事態

①軍事力、政治的・経済的・情報その他の非軍事的性格の手段の複合的な使用による国民の抗議ポテンシャル(相手国民への宣伝戦・心理戦による懐柔)と特殊作戦(リトル・グリーンメン)の広範な活用

②政治勢力、社会運動に対して外部から財政支援および指示を与えること

③敵対する国家の領域内において、常に軍事活動が行われる地域を作り出すこと(東シナ海:尖閣諸島~沖縄、南シナ海)

軍事活動への移行

④軍事活動を実施するまでの準備時間の減少

軍事活動

⑤グローバルな情報空間、航空・宇宙空間、地上および海洋において敵領域の全縦深で同時に活動を行うこと(マルチドメイン作戦)

⑥精密誘導型兵器および軍用装備、極超音速兵器、電子戦兵器、核兵器に匹敵する効果を持つ新たな物理的原理に基づく兵器、情報・指揮システム、無人航空機および自動化海洋装置、ロボット化された兵器および軍用装備の大量使用(技術的優越/先進的兵器)

⑦垂直的かつ厳密な指揮システムからグローバルな部隊および指揮システムネットワークへの移行による部隊および兵器の指揮の集中化および自動化

⑧軍事活動に非公式の軍事編成および民間軍事会社が関与すること

(以上、括弧は筆者)

つまり、「新しい戦争」の特徴・特質は、まず、純然たる戦時と認定しがたい条件の範囲内で、軍事的手段と非軍事的手段を複合的に使用し、相手の知らないうちに外形上「戦争に見えない戦争」を仕掛ける。

それによる可能性が尽きた場合には一挙に軍事活動へと移行し、最終的に最先端技術・兵器を駆使したマルチドメイン作戦による軍事活動をもって戦争の政治的目的を達成することにあると言えよう。

ロシアは、旧ソ連邦国家やアラブ諸国の民主化や自由を求める運動を西側による体制転換の脅威として非難しているが、むしろそれを逆手にとり、実際にウクライナやシリアで「新しい戦争」を展開しているのはロシアの方である。

そして、最近ロシアとの軍事的接近を強めている中国が、「孫子」の伝統と2人の軍人によって提唱された「超限戦」の思想と相まって、従来と形を変えた「新しい戦争」を描く「ロシア連邦軍事ドクトリン」に関心を示さないはずはないのである。

すでに始まった中国の対日“戦争”

習近平国家主席は、故毛沢東主席のほかに、ロシアのプーチン大統領をロール・モデルとしていると言われている。

クリミア半島併合などの実戦で採用された「ハイブリッド戦」に代表されるロシアの軍事ドクトリンは格好の教材である。

習近平主席は、中国のシンクタンクにその研究を命じ、それによって、中国の台湾統一戦略や尖閣諸島・南シナ海などへの海洋侵出戦略に大きな影響を及ぼしていると見られている。

そこで、中国がわが国に対して仕掛けている「新しい戦争」について、ロシアが挙げる「現代の軍事紛争の特徴および特質」に沿って分析してみることにする。

①「軍事・非軍事手段の複合的使用等」について

中国は、軍事や戦争に関して、物理的手段のみならず、非物理的手段も重視しているとみられ、「三戦」と呼ばれる「輿論(よろん)戦」、「心理戦」および「法律戦」を軍の政治工作の項目としているほか、軍事闘争を政治、外交、経済、文化、法律などの分野の闘争と密接に呼応させるとの方針も掲げている。(令和2年版『防衛白書』)

米国防省によると、輿論戦は、中国の軍事行動に対する大衆および国際社会の支持を得るとともに、敵が中国の利益に反するとみられる政策を追求することのないよう、国内および国際世論に影響を及ぼすことを目的としている。

心理戦は、敵の軍人およびそれを支援する文民に対する抑止・衝撃・士気低下を目的とする心理作戦を通じて、敵が戦闘作戦を遂行する能力を低下させようとする。

また、法律戦は、国際法および国内法を利用して、国際的な支持を獲得するとともに、中国の軍事行動に対する予想される反発に対処するものである。

中国は、海洋侵出の野望を実現するため海軍および海警局の先兵として海上民兵(リトル・ブルーメン)を活用している。

海上民兵は、普段、漁業などに従事しているが、命令があれば、民間漁船などで編成された軍事組織(armed forces)に早変わりし、軍事活動であることを隠すため、漁民などを装って任務を遂行する。

東シナ海の尖閣諸島や南シナ海で見られるように、海上民兵は、中国の一方的な権利の主張に従い、情報収集や監視・傍受、相手の法執行機関や軍隊の牽制・妨害、諸施設・設備の破壊など様々な特殊作戦・ゲリラ活動を行う。

同時に、係争海域における中国のプレゼンス維持を目的とし、あるいは領有権を主張する島々に上陸して既成事実を作るなど幅広い活動を行い、中国の外交政策や軍事活動の支援任務に従事している。

その行動は、「サラミ1本全部を1度に盗るのではなく、気づかれないように少しずつスライスして盗る」という寓意に似ていることから、「サラミスライス戦術」と呼ばれている。

「サラミスライス戦術」を行う海上民兵が乗船する漁船などの周りを海警局の艦船が取り囲み、公船の後方に海軍の艦艇が待機し、島や岩礁を2重3重に囲んで作戦する様子が、中心を1枚ずつ包み込んでいるキャベツの葉に似ているので、これを「キャベツ戦術」と呼んでいる。

そこには、前述の通り、計算尽の巧妙な仕掛けが潜んでいる。

まず、中国は、歴史的にも国際法上も日本固有の領土である尖閣諸島を、中国の「領海・接続水域法」で自国領土と規定した「法律戦」に訴えつつ、妥協の余地のない「核心的利益」と主張している。

その虚構の上に、尖閣諸島周辺海域で漁船(海上民兵)を活動させ、その保護を名目に法執行機関(海警)を常続的に出動させている。

そして、「釣魚島は中国固有の領土である」という題目の白書を発表するとともに、いかにも尖閣諸島を自国領として実効的に支配しているかのように国際社会に向けた大規模な「輿論戦」を繰り広げている。

同時に、日本および日本国民に対しては力の誇示や威圧による士気の低下を目的とした「心理戦」を展開している。

このように、中国の日本に対する「戦争に見えない戦争」は、すでにこの段階まで進んでおり、中国の尖閣諸島奪取工作は危機的状況にまで高まっている。

そして、中国は、同島周辺地域で不測の事態が起きることを虎視眈々と窺っており、もしそのような事態が発生すれば、力による現状変更の好機と見て軍隊(海軍)を出動させ、軍事的解決に訴える態勢を整えているのである。

②「敵対国家内の政治勢力や社会運動に対する財政支援・指示」について

米有力シンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)は2020年夏、「日本における中国の影響」についての報告書を発表した。中でも、中国の沖縄工作が注目される。

報告書は、中国が世界中で展開する戦術には、中国経済の武器化(取引の強制や制限)、 物語的優位性の主張(プロパガンダと偽情報)、エリート仲介者の活用、在外華人の道具化、 権威主義的支配の浸透などがあるとした。

こうした工作を中国は日本に対しても行い、表向きの外交から、特定個人との接触などの隠蔽、強制、賄賂による買収(3C=covert, coercive and corrupt)を用いているとしている。

特に、尖閣諸島を有する沖縄県は、日本の安全保障上の重要懸念の一つであり、米軍基地を擁するこの島で、外交、ニセ情報、投資などを通じて、日本と米国の中央に対する不満を引き起こしていると指摘する。

報告書は、中国共産党が海外の中国人コミュニティに影響を与えるために使用する多くの方法の一つが中国語メディアであり、ニュースメディアを通じた中国の影響力の最も重要なターゲットは沖縄だと指摘する。

この件については、日本の公安調査庁も年次報告書(2015・17年の『内外情勢の回顧と展望』)において、中国官製メディアの環球時報や人民日報が、日本による沖縄の主権に疑問を投げかける論文を複数掲載していることを取り上げ、沖縄で中国に有利な世論を形成し、日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいるものとみられ、今後の沖縄に対する中国の動向には注意を要すると問題提起している。

そのように、中国が沖縄に「独立宣言」させる工作を進めている可能性があるとして懸念が広がっている。

③「敵対国家の領域内における軍事活動地域の創出」について

中国は、尖閣諸島周辺の日本の領海や接続水域に法執行機関である海警局の艦船を絶え間なく送り込み、同諸島の領有をかたくなに主張している。

この動きは、2019年から強まっており、今年、各国が新型コロナウイルスへの対応に迫られる中でもそ���攻勢はむしろ激化し、これまでとは違った危険な局面に入っていると見られている。

尖閣諸島周辺での中国公船等による接続水域内入域および領海侵入は、今年4月中旬から110日以上連続した。

そして、5月8日、日本の領海に侵入した中国海警局の2隻が、そこで漁をしていた日本漁船を追尾し続け、3日間にわたって領海への侵入を繰り返した。

この件について中国外務省の報道官は、「日本漁船が中国の領海内で違法な操業をしたため海域から出るよう求めた」と主張した。

すでに尖閣諸島は自国領であるとの前提に立ち、あくまで自国の海で主権を行使しているに過ぎないとうそぶく始末である。

中国では、2018年1月に人民武装警察(武警)部隊が、また同年3月には武警部隊の傘下に海警局が、それぞれ国務院(政府)の指揮を離れ、最高軍事機関である中国共産党中央軍事委員会(主席・習近平国家主席)に編入された。

この改編を通じ、海警局の法執行の強化および武警・人民解放軍と融合した軍隊化が図られた。

その結果、尖閣諸島周辺海域で行動する中国海警局の艦船は、準軍隊としての性格と役割を付与され、東シナ海を管轄する人民解放軍の「東部戦区」とともに一元的に作戦行動をとる体制が整ったことになる。

さらに、中国の立法機関である全国人民代表大会(全人代)は今年11月初め、海警局(海警)の権限を定めた「海警法」案の全文を発表し、国家主権や管轄権が外国の組織、個人に侵害されたときは「武器の使用を含めたあらゆる必要措置」を取れると規定した。

また最高軍事機関である中央軍事委員会の命令に基づき「防衛作戦などの任務」にあたることも明記された。海警局の艦船は、大型化し、軍艦並みの兵器を装備しており、法制定後は海軍との連携を一段と強めるとみられている。

前述の通り、海警局の艦船は、尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返しており、周辺で操業する日本漁船も「海警法」の対象となるのは間違いなかろう。

このように中国は、日本領域内の尖閣諸島ひいては南西諸島周辺を焦点に軍事活動を行う地域を意図的に作り出していると見ることができ、今後、不測の事態が生起すれば、一挙に軍事活動へとエスカレートさせる危機が迫っていると考えなければならない。

④「軍事活動への短時間の移行」について

中国は、東シナ海の尖閣諸島、南シナ海そしてインドとの国境で、領土的野心を露わにしている。

今年6月に中国とインドの国境付近で発生した両国軍の衝突は、中国が自国周辺の領有権主張を巡り、一段と強硬姿勢を取るリスクを浮き彫りにした。

また、その衝突によって、中国が国境付近の現状を変えるため、現場の比較的小規模な小競り合いを利用しごく短時間に軍事作戦へ移行することも明らかになった。

同じように、中国の尖閣諸島を焦点とする日本に対する軍事作戦は、「Short, Sharp War」(迅速開始・短期決戦の激烈な戦争)になると見られている。

そのシナリオの一例はこうだ。

米国がINF全廃条約の影響で、東アジアに対する中距離(戦域)核戦力による核の傘を提供できない弱点に乗じて、中国軍は日本を核恫喝してその抵抗意思を削ぐ。

同時に、対艦・対地弾道ミサイルを作戦展開し、それによる損害を回避させるべく米海軍を第2列島線以遠へ後退させるとともに、米空軍を北日本などへ分散退避させる。

その米軍事力の空白を突いて、中国軍は、海空軍を全力展開して東シナ海の海上・航空優勢を獲得し、その掩護下に海上民兵や日本国内で武装蜂起した特殊部隊などに先導されて尖閣諸島をはじめとする南西諸島地域に奇襲的な上陸作戦を敢行し、一挙に同地域を奪取占領する。

まさにその軍事作戦は、迅速に開始され短期決戦を追及する激烈な戦争、すなわち「Short, Sharp War」を追求している。

その際、米陸軍および海兵隊は、中国軍の侵攻に遅れまいと第1列島線への早期展開を追求するため、中国軍の侵攻と米地上部隊の展開が交錯する戦場でいかに主導権を握るかがカギである。

したがって、日本や第1列島線の国々は、米陸軍・海兵隊の受け入れをスムーズに行う体制を平時から整備することが重要である。

⑤「マルチドメイン作戦による戦争」について

中国は、日米などが新たな戦いの形として追求しているマルチドメイン作戦(MDO)という言葉を使用していないが、それに相当する概念を「情報化戦争」と呼んでいる。

中国は、2016年7月に公表された「国家情報化発展戦略綱要」などで表明しているように、経済と社会発展のための道は情報分野に依存しているとし、軍事的側面からは情報化時代の到来が戦争の本質を情報化戦争へと導いていると認識している。

そして、「情報戦で敗北することは、戦いに負けることになる」として、情報を生命線と考えるのが中国の情報化戦争の概念であり、そのため、従来の陸海空の領域に加え、敵の通信ネットワークの混乱などを可能とするサイバー領域や、敵のレーダーなどを無効化して戦力発揮を妨げることなどを可能とする電磁波領域、そして敵の宇宙利用を制限する宇宙領域を特に重視して情報優越の確立を目指している。

この際、中国の情報化戦争は、米国のような全般的な能力において優勢にある敵の戦力発揮を効果的に妨害する非対称的な能力を獲得するという意味合いもあり、新たな領域における優勢の確保を重視している。

前述の通り、「孫子」の忠実な実践者である中国は、情報化戦争の一環として政治戦や影響工作も重視している。

また、1999年に発表された中国空軍大佐の喬良と王湘穂による戦略研究の共著『超限戦』は、25種類にも及ぶ作戦・戦闘の方法を提案し、通常戦、外交戦、国家テロ戦、諜報戦、金融戦、ネットワーク戦、法律戦、心理戦、メディア戦などを列挙し、これらのあらゆる手段で制限なく戦うものとして今後の戦争を捉えており、中国の情報化戦争に少なからぬ影響を及ぼしていると見られている。

⑥「技術的優越の追求と先進的兵器の使用」について

中国は、2019年10月1日の建国70周年の軍事パレードで23種の最新兵器を公開し、軍事力を内外に誇示した。

その中で、超音速ミサイルや無人戦闘システム、電子戦などに力を入れていることが明らかになったが、パレードで公開された最新兵器はすべて実際に配備されていると説明されている。

その一部を紹介すると下記の通りである。

新型大陸間弾道ミサイル(ICBM)「DF-41」、極超音速滑空ミサイル「DF-17」、超音速巡航ミサイル「CJ-100/DF-100」、超音速対艦巡航ミサイル「YJ-12B/YJ-18A」、最新鋭ステルス戦略爆撃機「H20」、攻撃型ステルス無人機「GJ-11」、高高度高速無人偵察機「WZ-8」、無人潜水艇(UUV)「HSU001」など

中国は、全般的な兵力やグローバルな作戦展開能力、実戦経験でなお米国に後れを取っているとはいえ、今や自国からはるか遠くで作戦を遂行する能力を持ち、インド太平洋地域の紛争を巡る米軍および同盟国軍に対する接近阻止・領域拒否(A2/AD)能力を有する自国製兵器を幅広く取りそろえている。

中国は、米国に対する技術的劣勢を跳ね返すため、特に、海洋、宇宙、サイバー、人工知能(AI)といった「新興領域」分野を重視した「軍民融合」政策を全面的に推進しつつ、軍事利用が可能な先端技術の開発・獲得に積極的に取り組んでいる。

中国が開発・獲得を目指す先端技術には、将来の戦闘様相を一変させるゲームチェンジャー技術も含まれており、技術的優位性の追求を急速かつ執拗に進めている。

⑦「ネットワーク型指揮システムによる部隊指揮・兵器運用の集中化・自動化」について

中国は、建国以来最大規模とも評される「軍改革」を急ピッチで進めている。

軍改革は、2016年末までに、第1段階の「首から上」の改革と呼ばれる軍中央レベルの改革が概成した。

2017年以降は、第2段階の「首から下」と呼ばれる現場レベルでの改革を着実に推進し、そして「神経の改革」と呼ばれる第3段階の改革に着手している。

中国は、中央軍事委員会に習近平総書記を「総指揮」とし、最高戦略レベルにおける意思決定を行うための「統合作戦指揮センター」を新設した。

これをもって、習近平総書記が、統合参謀部や政治工作部などで構成される中央軍事委員会直属機関の補佐を受け、統合作戦指揮センターにおいて中国全軍を集中一元的に指揮する体制が整ったことになる。

また、中央軍事委員会/統合作戦指揮センターの直下に、従来、総参謀部が持っていた多くの作戦支援部門の機能を統合し、航空宇宙部、ネットワークシステム(サイバー)部、電子電磁システム部および軍事情報部から構成され、情報の戦いを一元的に遂行できる戦略支援部隊が編成された。

さらに、これまでの「七大軍区」が廃止され、軍全体で統合運用能力を高めるため、統合作戦指揮を主導的に担当する「五大戦区」、すなわち東部、南部、西部、北部および中部戦区が新編され、常設の統合作戦司令部がおかれている。

これに先立つ2014年7月、環球時報(電子版)は、中国軍が2013年11月、東シナ海に防空識別圏を設定したのに続き、「東海(東シナ海)合同作戦指揮センター」を新設したと伝えた。

合同指揮センターは、中国各軍区の海、空軍を統合し、東シナ海の防空識別圏を効果的に監視し、日本の軍事的軽挙妄動を防止するのが目的だと報じている。

このように、中国は、マルチドメイン作戦としての情報化戦争で「戦える、勝てる」(習近平総書記)よう、統合作戦遂行能力の向上と効率的な部隊・兵器運用に向けて、ネットワーク型指揮統制システムによる部隊指揮および兵器運用の集中化・自動化に注力している。

⑧「軍事活動への非公式の軍事編成および民間軍事会社の関与」について

中国は、2010年7月に国防関連法制の集大成となる「国防動員法」を制定した。

同法は、有事にあらゆる権限を政府に集中させるもので、民間の組織や国内外に居住する中国公民に対して、政府の統制下に服する義務を課している。

国防動員の実施が決定されれば、公民と組織は、国防動員任務を完遂する義務を負い、軍の作戦に対する支援や保障、戦争災害の救助や社会秩序維持への協力などが求められる。

同法は、日本国内で仕事をしている中国国籍保持者や留学生、中国人旅行者にも適用され、突発的に国防動員がかかった場合、中国の膨大な「人口圧」がわが国の安全保障・防衛に重大な影響を及ぼす。

そのことについて深刻に受け止め、有効な対策を練っておかなければならない。

また、同法は、国が動員の必要に応じ、組織および個人の設備施設、交通手段そのほか物資を収容しおよび徴収することができると定め、その際の徴用の対象となる組織や個人は、党政府機関、大衆団体、企業や事業体等で、中国国内のすべての組織と中国公民、中国の居住権をもつ外国人をも含むすべての個人としている。

つまり、本法律は、中国に進出している日本企業や中国在住の日本人をも徴用の対象としている点に注意が必要である。

コロナ禍によって、マスクをはじめとする薬や医薬品、医療機器など、日本人の生命や国家の生存に関わる生活必需品や戦略物資が不足した。

その原因は、中国でマスクを生産していた日本企業が中国の国防動員の徴用の対象となったことにあり、医薬品などを極度にまで中国に依存し、脆弱性を露呈した厳しい現実を決して忘れるわけにはいかない。

他方、中国は、2017年に軍隊と民間を結びつけ、軍需産業を民間産業と融合させる「軍民融合」政策を国家戦略として正式採用した。

その狙いは、軍の近代化のために民間企業の先進的な技術やノウハウを利用することにある。

中でも、最先端の軍民両用(デュアル・ユース)の技術を他国に先駆けて取得・利用することを重視していることから、民間セクターと軍事の壁を曖昧にし、あるいは排除して軍事分野に活用する動きを強めている。

そのため、国有企業と民間企業の相互補完的な関係づく��に取り組みつつ、米国の軍産複合体を目指すとともに、国有企業の規模・シェアの拡大と民間企業の縮小・後退を意味する「国進民退」を積極的に推進し、政府の官僚を「政務事務代表」としてアリババやAI監視カメラメーカーのハイクビジョン(海康威視)などの重点民営企業に駐在させ、政府官僚による民営企業の直接支配を始めている。

このような共産党一党独裁体制下での軍民融合は、軍事力の近代化・強化がすべてに優先する「軍国主義」化に拍車をかける危険性がある。

軍民融合政策と同時に警戒しなければならないのが、「国家情報法」である。

同法は、「国家情報活動を強化および保障し、国の安全および利益を守るため」(同法第1条)、国内外の情報工作活動に法的根拠を与える目的で作られた。

その第7条では「いかなる組織および国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助および協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない」と定め、国内外において一般の組織や市民にも情報活動を義務付けている。

つまり、中国は軍民融合政策と国家情報法を一体として運用しており、そのことは、日本の企業や研究者が意図せずして、あるいは気付かないうちに、人民解放軍によるドローンや人工知能(AI)などの民間の最先端技術や専門知識の取得を助け、新たなリスクを生み出す可能性があることを意味している。

このように、中国は、軍事活動に民間の組織や公民を動員する体制を敷き、また、軍の近代化のために民間企業の先進的な技術やノウハウを利用するため、民間セクターと軍事の境界を曖昧にし、あるいは排除して軍事分野に積極的に活用する動きを強めている。

以上、ロシアが挙げる「現代の軍事紛争の特徴および特質」に沿いながら、中国がわが国に対し仕掛けている「新しい戦争」の形について概要を説明した。

それから読み解けることは、中国は、ロシアの軍事ドクトリンとほぼ同じ軌道をたどった行動や工作を行っているということだ。

ロシアが、当初ウクライナで行ったこと、すなわち純然たる平時でも戦時でもない境目において、軍事的手段と非軍事的手段を複合的に使用し知らないうちに始められた外形上「戦争に見えない戦争」、それと同じあるいは更に厄介な戦争を、中国は日本に対しすでに仕掛けていることは疑う余地のない事実である。

もし、それによる可能性が尽きた場合には一挙に軍事活動へと移行し、最終的に最先端技術・兵器を駆使した情報化戦争をもって戦争の政治的目的を達成しようとすることも、ロシアのクリミア半島併合や東部ウクライナへの軍事介入と同じと見なければならない。

「全政府対応型アプローチ」で備えよ

「新しい戦争」の形である外形上「戦争に見えない戦争」の大きな特徴および特質は、軍事力を背景とし、軍事的手段と非軍事的手段を複合的かつ連続的に使用することにある。

したがって、わが国の防衛も、軍事と非軍事の両部門をもって構成されなければならない。

その軍事部門を防衛省・自衛隊が所掌することは自明である。

では、これまで説明してきた中国の非軍事的手段である「輿論(よろん)戦」、「心理戦」および「法律戦」の「三戦」、そして政治、外交、経済、文化などの分野の闘争、さらに常態化しているサイバー攻撃などに対しては、どの行政組織がどのように備えているのであろうか。

それ以前に、わが国が中国の「戦争に見えない戦争」の挑戦を受け危機的状況にあるとの情勢認識があるのか、ななはだ疑わしい。

そこでまず、「日中関係は完全に正常な軌道に戻った」や習近平国家主席の国賓来日など、誤った対中情勢認識に基づいた日中関係の推進は、直ちに是正されなければならない。

そのうえで、中国の複雑多様な非軍事的手段による脅威を考えると、政府内各省庁のそれぞれの任務所掌事務・機能を結集した「全政府対応型アプローチ」(all government approach)を取ることが何よりも重要である。

しかし、各省庁の縦割り行政では、効果的・実効的な対応は期待できないので、その弊害をなくし、政府が総合一体的な取組みを行えるよう、行政府内に非常事態対処の非軍事部門を統括する機関を新たに創設することが望まれる。

例えば、内閣府または総務省に「国土保全庁」(仮称)を設置するか、米国の「国土安全保障省」のように、各省庁の関係組織を統合して一体的に運用する「国土保全省」(仮称)を創設する選択肢もある。

そして、国家安全保障局(NSS)の補佐の下、国家安全保障会議(NSC)を国家非常事態における国家最高司令部とし、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣および防衛大臣(4大臣会合)を中核に関係閣僚をもって国家意思を決定し、最高指揮権限者(NCA)である内閣総理大臣が軍事部門の自衛隊および非軍事部門を集約する「国土保全庁」あるいは「国土保全省」に対して一元的に指揮監督権を行使するピラミッド型の有事体制を作ることが必要だ。

他方、わが国は「自然災害大国」であり、平成7(1995)年1月の阪神淡路大震災や平成23(2011)年3月に発生した東日本大震災をはじめ、ほぼ毎年全国各地で大規模自然災害が発生し、その都度、共助、公助の不足が社会的課題として指摘されてきた。

近い将来、南海トラフ地震や首都直下地震などによって国家的危機の発生が予測されている。

併せて、中国による広範なサイバー攻撃や高高度電磁パルス(HEMP)攻撃があれば、一般住民をも直接的・間接的に巻き込まずには措かないのである。

このように、国民保護や重要インフラ維持の国土政策、産業政策なども含めた総合的な対応を、いわば「国家百年の大計」の国づくりとして、千年の時をも見据えながら行っていくことが求められる。

つまり、わが国の安全保障・防衛を強化するためには、社会全体でわが国を守る仕組み・取組みが不可欠であり、国民の「自助、共助、公助」への責任ある参画を促し、それを「民間防衛」の組織へと発展させることが更なる喫緊の課題である。

一方、軍事部門を見れば、わが国は、戦後の「経済重視・軽武装」政策を引きずり、いまだにその充実強化が疎かにされている。

最大の課題は、列国と比較して防衛費が極端に低く抑え込まれていることだ。

日本は、中国の「情報化戦争」を念頭に、30防衛大綱で「領域横断(クロスドメイン)作戦(CDO)」を打ち出し、自衛隊の能力構築を始めた。

CDOでは、従来の陸上、海上、航空の活動領域が宇宙空間へと拡大し、さらにサイバー空間や電磁波空間といった新たな活動領域が加わった。

そのように、軍事活動の領域・空間が3つから6つへと一挙に倍増し、多領域・多空間に拡大して戦われるのが近未来戦の際立った趨勢である。

そのため、これまでの自衛隊の組織規模をスクラップ・アンド・ビルト方式で再編成するのには一から無理があり、従来の防衛力を基盤として、中国の新たな脅威に対抗できるCDO能力を付加的に強化するには、自衛隊の組織規模の飛躍的拡大や最先端のハイテク装備の取得が必須である。

また、CDO(米軍はマルチドメイン作戦:MDOと呼称)を前提とした日米共同作戦には、両軍のC4ISRをネットワーク化することが不可欠であり、そのような防衛力の整備には防衛費の倍増は避けて通れない。

米国は、中国との本格的かつ全面的な対決に踏み出し、そのため今後、世界の分断が進むと予測されている。

つまり、米中対立は、米中間に限られたものではなく、自由・民主主義を支持する国々と共産主義中国との対立であり、他ならぬ日本自身の問題である。

その対立が前提の世界において、日本が二者択一で同盟国の米国をさて置き、中国を選択することがあってはならない。

同盟が成り立つには、①価値の共有、②利益の共有、③負担の共有、そして④リスクの共有、すなわち戦略的利害の共有が必要である。

米国が中国との新冷戦を決意している時、日本が安全保障・防衛上の利益のみを享受し、新冷戦において生じる米国の通商や金融、テクノロジー、外交、それに安全保障・軍事などの負担やリスクを、中国との経済関係を重視するあまり、日本が共有する明確な姿勢を示さない場合、同盟は成り立つはずがない。

そのうえ、米国からは見放され、中国からは経済面で裏切られた上、安全保障上の敵対心を露わにされるのは必定である。

コロナ禍とともに戦後最大の安全保障の危機に直面している今こそ、日本は米国との同盟関係を一段と深化させ、米国と同じ構えで中国に備えることが強く求められるのである。

そして、日米同盟を基軸として、インド、オーストラリアの4か国(クワッド)に台湾などの周辺諸国やASEANなどを加えて、「自由で開かれたインド太平洋」構想(戦略)の下、インド太平洋版「NATO」へと発展させることが今後の大きな課題でもある。

16 notes

·

View notes

Link

沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船が日本の領海のすぐ外側の接続水域を航行していて、接続水域内の航行は、22日で100日連続となりました。これは日本政府が尖閣諸島を国有化して以降、最も長く、海上保安本部が警戒を続けています。

第11管区海上保安本部によりますと、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻が日本の領海のすぐ外側にある接続水域を航行しています。

4隻は、22日午後3時現在、尖閣諸島の久場島の北東およそ39キロから東北東およそ41キロを航行しているということです。

尖閣諸島の沖合では、中国海警局の船がことし4月14日以降、22日で100日連続で接続水域内を航行していて、これは日本政府が8年前に尖閣諸島を国有化して以降、最も長くなっています。

また、この間には、領海に侵入して操業中の日本の漁船に接近する動きを繰り返すなどしていて、海上保安本部が領海に近づかないよう警告と監視を続けています。

官房長官「極めて深刻 きぜんとした態度で冷静に対応」

菅官房長官は、午前の記者会見で、「中国側による活動が継続していることは極めて深刻に考えており、中国側に対し、現場海域での海上保安庁の巡視船による警告のほか、外交ルートを通じて繰り返し厳重抗議をしている」と述べました。

そのうえで、「政府としては、領土、領海、領空は断固として守るという方針のもとに、引き続き、緊張感をもって、関係省庁と連携して情報収集に努めつつ、尖閣諸島周辺の警戒に万全を尽くしていきたい。同時に、中国側に対しては、引き続き、きぜんとした態度で冷静に対応していきたい」と述べました。

米国務省「尖閣諸島は日本の施政下」

アメリカ国務省の報道担当者は21日、NHKの取材に対し、「われわれの立場は変わらない。アメリカは尖閣諸島が日本の施政下にあり、日米安全保障条約第5条が日本の施政下にある領域に適用されると認識している」として、アメリカによる防衛義務を定めた日米安全保障条約の適用範囲だという立場は変わらないと強調しました。

日本政府 領有権の問題はそもそも存在しない

日本政府は沖縄県の尖閣諸島について、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配しているとして、尖閣諸島をめぐって解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないとしています。

尖閣諸島の周辺海域で中国海警局の船が日本の接続水域を航行した場合には、そのつど外交ルートを通じて申し入れを行い、領海に侵入した場合は、中国による一方的な現状変更の試みに厳重に抗議するとして、繰り返し退去要求を行っています。

そのうえで、日本政府は「東シナ海の安定なくして日中関係の真の改善はない」と、外交当局間などの協議を通じて日本の立場を主張するとともに、信頼醸成に向けて意思疎通を続けています。

軍の影響力を増す「中国海警局」

沖縄県の尖閣諸島の周辺海域で活動を活発化させている「中国海警局」は、ここ数年、機構改革などを重ねて軍の影響力を増し、体制を強化しています。

「中国海警局」は2013年の機構改革で、それまで複数の省庁に分散して行ってきた、海上での巡視活動にあたる組織を統合する形で誕生し、「国家海洋局」という政府組織に属していました。

その後、おととしの機構改革で、政府組織から軍の指揮下にある「武装警察」に編入され、トップに軍の出身者が就任したほか、人員や装備も増強したものとみられています。

さらに、先月の法改正では有事の際、軍の最高指導機関である「中央軍事委員会」か、その下部組織の「戦区」の指揮を受けると定められ、軍と同じ指揮系統のもとで一体的に運用することを明確化しました。

一連の機構改革などによって、中国海警局は軍との統合作戦運用能力を高め、軍隊に匹敵する性格を帯びるようになっています。

活動は長期的な国家戦略も

沖縄県の尖閣諸島周辺での中国の公船などの活動は、習近平指導部が描く長期的な国家戦略に基づいて進められているという見方もあります。

習近平国家主席は2017年の共産党大会で、来年の中国共産党創立100年を経て、中華人民共和国建国から100年となる2049年には「社会主義の現代化強国を築く」という目標を掲げました。

さらに「今世紀半ばまでに世界一流の軍隊を作り上げる」としていて、軍事力を含む国力を高め、アメリカを超える世界一の強国を目指しているとみられます。

同時に、海洋権益の確保やシーレーン=海上交通路の確保などを目的に「海洋強国」の建設を掲げ、海軍や空軍の装備を増強して遠方での展開能力の向上を図っています。

尖閣諸島は、中国が防衛ラインとみなし、太平洋と東シナ海を隔てる「第1列島線」のそばに位置することから、中国としては戦略的な観点からも、この海域での影響力を誇示し、領有権の主張を強めていくものとみられます。

中国 日本の実効支配を突き崩すねらいか

中国政府は沖縄県の尖閣諸島について「中国固有の領土だ」と主張し、日本政府が国有化した2012年9月以降、周辺海域での公船の活動を一気に活発化させ、接続水域での航行だけでなく、日本の領海への侵入を繰り返しています。

日中関係が改善に向かう中で、去年6月には、習近平国家主席の国賓としての日本訪問が合意されましたが、外交上の姿勢とは裏腹に尖閣諸島周辺での挑発的な動きを続けています。

ことし5月には、尖閣諸島沖の日本の領海に侵入した中国海警局の船が日本の漁船を追尾したほか、今月にも、一時、日本の漁船に接近しました。

これについて、中国外務省の報道官は「日本の漁船が中国の領海で違法に操業していたため、海域から出るよう求めた」と述べて、みずからの行動を正当化したうえで、逆に日本に対し「新たな争いごとを作り出さないよう求める」と一方的に主張しました。

さらに先月には、尖閣諸島周辺とみられる東シナ海の海底地形、合わせて50か所に名称をつけたと発表し、この中には中国が主張する「釣魚島」という呼称の一部を使った地名も含まれ、日本政府が中国側に強く抗議しています。

中国としては、尖閣諸島周辺での公船の活動を既成事実として積み重ねるとともに、パトロールや取締りと称した活動を繰り返して主権を行使しているかのようにアピールすることで、日本による実効支配を突き崩すねらいがあるものとみられます。

中国は去年、4年ぶりに発表した国防白書でも「島の海域でパトロールを行い主権を行使していく」と明記していて、みずからの領有権の主張については一切妥協しない姿勢を示しています。

中国の海洋進出に対抗する米

アメリカ政府は沖縄県の尖閣諸島について、日本の施政下にあり、アメリカによる防衛義務を定めた日米安全保障条約の適用範囲だという立場で一貫しています。

アメリカ政府のこうした立場は、トランプ政権になって以降も日米首脳会談などの場で確認されてきたほか、国務省は今月15日、NHKの取材に対し、尖閣諸島について「日本の施政下にあり、日本の施政下にある領域には日米安全保障条約第5条が適用されると認識している」とコメントしました。

また、エスパー国防長官は21日の講演で「中国の人民解放軍が、日本の施政下にある尖閣諸島の周辺水域に侵入する回数も時間も増えている」と述べ、中国の艦船が沖縄県の尖閣諸島の周辺で活動を活発化させているという認識を示し、警戒感をあらわにしました。

一方、南シナ海をめぐって、トランプ政権は、領有権争いの当事国どうしでの解決を促すとしてきた、これまでの立場を転換しました。

ポンペイオ国務長官は13日、中国が南シナ海のほぼ全域の権益を主張するのは「完全に違法だ」とする声明を発表。中国の違法な領有権の主張に対しては、フィリピンなど相手国の側を支援して対抗していく新たな方針を打ち出したのです。

アメリカが立場を転換した背景には、各国が新型コロナウイルスへの対応に追われるさなかにも、中国が南シナ海や東シナ海での軍事的な活動を活発化させているとの強い危機感があります。

中国海軍が今月上旬、南シナ海と東シナ海、それに黄海の3つの海域で、同じ時期に異例の軍事演習を実施したのに対し、アメリカ海軍も今月上旬、2隻の原子力空母を南シナ海に���遣し、軍事演習を実施。米中が同じ時期に同じ海域で大規模な軍事演習を実施するという異例の事態となりました。

さらに、アメリカ海軍は今月中旬にも再び南シナ海に2隻の原子力空母を派遣して軍事演習を実施しており、中国の海洋進出に対抗する姿勢を鮮明に打ち出しています。

中国船の活動に「執よう」の表現は初 防衛白書

防衛省は、ことしの防衛白書で、中国当局の船が沖縄県の尖閣諸島周辺の接続水域で活発に活動している状況を取り上げ「力を背景とした一方的な現状変更の試みを執ように継続しており、事態をエスカレートさせる行動は全く容認できるものではない」としています。

尖閣諸島周辺での中国当局の船の活動をめぐって、防衛白書で「執よう」という表現が用いられたのは、ことしが初めてで、防衛省は「たび重なる抗議にもかかわらず、活動を繰り返している実態を反映させた」としています。

尖閣諸島周辺で主に活動している中国海警局の船には、海上保安庁が対応していますが、過去には中国の潜水艦やフリゲート艦が、領海のすぐ外側の接続水域を航行したこともあります。

一方、中国はことし、空母を沖縄本島と宮古島の間の海域で初めて往復させるなど、太平洋側への進出も強めていて、防衛省は護衛艦や航空機などによる警戒を強化しています。

中国公船のこれまでの動き

尖閣諸島の周辺海域における中国公船の動きをまとめました。

海上保安庁によりますと、日本政府が尖閣諸島を国有化した平成24年9月以降、尖閣諸島の沖合では、中国公船による接続水域での航行や領海侵入が頻繁に確認されています。

中国公船の接続水域での航行を年別に見てみると、平成24年が91日、平成25年は232日、平成26年は243日、平成27年は240日、平成28年は211日、平成29年は171日、平成30年は159日となっていて、平成27年からは減少傾向にありましたが、去年は一転して急増し、282日と過去最多となりました。

また、今回のケースを除くと、これまでの連続航行した日数で最も長かったのは、去年4月から6月にかけて続いた64日でした。

24時間体制で警戒・監視

中国が海洋進出を強める中、海上保安庁は体制を強化して警戒・監視を行っています。

尖閣諸島の周辺海域の警備を巡っては海上保安庁は大型の巡視船12隻を専従としているほか、複数の航空機も運用することで24時間体制で警戒・監視にあたっています。

また、海上保安庁では所有する船や職員も増やしています。

大型の巡視船は平成24年度の51隻から昨年度は67隻に増やしたほか、ことしの定員はおよそ1万4300人で、平成24年と比べると1600人ほど増えています。

中国は尖閣諸島以外でも領有権を主張

中国は沖縄県の尖閣諸島のほかにも、みずからの領有権を主張する動きを強め、周辺国との対立を深めています。

このうち、各国が領有権を争う南シナ海では、「九段線」と呼ぶ独自の境界線をもとに、ほぼ全域の管轄権を主張し、ことし4月には南沙諸島=英語名・スプラトリー諸島と西沙諸島=英語名・パラセル諸島などを、それぞれ管轄する新たな行政区を設置すると、一方的に発表しました。

また、南沙諸島では、岩礁を埋め立てて人工島を造成し、滑走路やレーダー設備など軍事関連の施設を整備するなど、実効支配を強めています。

こうした中、ベトナム政府によりますと、ことし4月から先月にかけてベトナムの漁船が中国海警局の船に沈没させられたり、中国の船に襲撃されたりする被害が相次いで起きているということです。

こうした動きを受けて、アメリカのポンペイオ国務長官は今月13日、声明を出し「中国の南シナ海のほぼ全域における海洋権益の主張は完全に違法だ」として、これまでの当事国どうしでの解決を促す立場から踏み込んで、中国への対抗姿勢を鮮明にしています。

また、これまで経済面での関係を重視して直接的な対立を避けてきたASEANの国々の間でも、中国への不信感から外交姿勢を転換する動きが顕著になっています。

このほか、中国とインドの国境地域にある係争地帯では、先月15日、双方の軍が衝突し、インド軍はインド側の20人が死亡したと発表しています。

中国はさらに、インドが影響力を持つブータンでも、東部にある野生生物保護区の領有権を主張していたことがわかり、周辺国の間で警戒感が強まっています。

台湾外交トップ「中国の現状変更に警戒」

台湾の呉※ショウ燮外交部長は22日、海外メディアを対象に記者会見を開きました。

台湾は、沖縄県の尖閣諸島について領有権を主張していますが、呉部長は、尖閣諸島周辺海域での中国公船の活動について「中国海警局の船が連続で100日間も入ったことは過去になく、もし日本の公船や漁業者が追い払われることになれば現状の変更となり、心配している」と警戒感を示しました。

また、呉部長は、中国軍機が先月、ほぼ連日にわたって台湾の空域に進入していたことを明らかにし、「中国は台湾周辺の現状も変えようとしている」として強い懸念を示しました。

そのうえで、尖閣諸島や台湾の周辺で活発化する中国の活動を念頭に「台湾と日本の運命は緊密に結び付いており、関係を促進しなければならない」と述べました。

※金へんに「りっとう」

中国外務省「島は中国固有の領土」

中国外務省の汪文斌報道官は22日の記者会見で「島は古くから中国固有の領土であり、中国海警局の船が周辺海域のパトロールを行うことは中国固有の権利だ」と述べ、従来の立場を改めて主張しました。

そのうえで、日本政府が繰り返し抗議していることについて「受け入れない」としたうえで、「両国は双方の共通認識にもとづいて、事態をエスカレートさせないようにすべきだ」と述べて、日本側に反論しました。

専門家「中国の最終目標は領有権を日本から奪うこと」

中国の安全保障に詳しい防衛省防衛研究所の飯田将史主任研究官は「中国としては、尖閣諸島周辺でのプレゼンスを着実に高めるのがねらいだ。最終的な目標は、尖閣諸島の領有権を日本から奪うことであり、そこに向けて着実に一歩一歩ステップを踏んできていて、今回の事態は起こるべくして起きた」と話しています。

そのうえで「中国はアメリカとの関係が悪化する中で、防衛上の観点から西太平洋に軍事力を展開する動きを強めているが、その通り道である東シナ海や南シナ海は戦略的に重要な地域だ。各国が新型コロナウイルスへの対応に追われる中、中国はアメリカ軍や自衛隊、海上保安庁の対応能力が低下しているのではないかと見ている向きもあり、尖閣諸島周辺での活動を通じて、日本やアメリカの出方を探ろうとしているのではないか」と指摘しています。

飯田氏は、中国は公船の大型化や武装化を進めながら、今後も尖閣諸島周辺での活動をエスカレートさせることが考えられると分析したうえで、「中国によるプレゼンスの高まりを止められていないのが現状だが、日本の対応次第では、中国がより強硬な姿勢に出る口実を与えることも懸念される。日本としては『この一線を越えることは許されない』という決意を中国にどのように示すかが問われている。政策面での周到な準備や対応能力の強化を図るとともに、場合によっては法整備なども含め、対応を抜本的に見直していくことが不可欠な状況になりつつある」と話しています。

14 notes

·

View notes

Text

コロナと日本人と餓死。

拡散してくれという気持ちは分かるが、政治家としてこれまで何をやってきたのかと、敢えて厳しく問いたい。これは山田氏だけではない。この国の政治家全員に対してだ。自給率が保たれていれば最悪なんとか国民は生きていけるが、今の日本の状態では輸入が途絶えると国民は間違いなく餓死する構造になっている。私がTPPに反対してきたのも、自国の自給率を破壊するのが見えていたからだ。危機的状況はいつ訪れるか分からない。もちろん安倍政権の責任は死ぬほど重いが、与野党含めた全政治家の責任も相当重い。そしてそんなバカ政治家に力を与えてきた有権者の責任は、安倍晋三の無知無能を超えると言っても過言ではない。さあどうする。ここでも安倍ヨイショを続けるのか。まだこの現実を無かったことにするのか。見なかったことにするのか。国は愚政では滅びない。愚政を許した愚民によって滅びるのだ。今はまだ庶民による買い占めで済んでいるが、もし今後輸入が滞れば、庶民が買い占める以前に、上級国民に買い占められて下には何も降りてこなくなるかもしれない。もし有権者が今後も大局に目を向けた判断を怠るとしたら、間違いなく悍しい日常を生きることになると私は考えている。現に私たちの親や祖父祖母たちは、その地獄を経験したからこそ、誰もが戦争のない平和と繁栄を願ったのだ。しかし喉元過ぎれば熱さ忘れて、安倍のようなキ印を平気で担ぐ愚かさには絶望感しかない。日本人の好きな日本一番は、このとっちゃん坊やによってものの見事に陳腐化され、白人に最も都合の良い民族へと成り果ててしまった。だから白人はみんな日本人が好き。何でも言うことを聞くからだ。しかし、彼らは最後は絶対に日本を助けない。日本の敵は白人、アメリカ、ハザールマフィアといってもTVと新聞しか見ない庶民には「何のこっちゃ?」かもしれないが、こんな売国政権を支持している限り、日本は永遠に危機的状況の中にあることだけは忘れないほうがいい。

追記:「日本は米は100%、野菜は79%自給しており、全ての食料が輸入に依存している訳ではありません」という尤もらしい声もあるが、危機管理に対して私は「too little、too late」だけは絶対にあってはならないと考えている。日本人の多くがなぜこんなに脳天気なのか理解に苦しむが、このコロナの風評だけでスーパーの棚が空っぽになるということは、実は国民は心の奥底にトラウマを抱えていることを表している。為政者の戯れ言に騙されるのはいい加減やめようではないか。日本を強くする為には軍備や兵器ではなく食糧自給率の充実だろう。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

山田 正彦

11時間前

恐れていたことが始まりました。お願いです、是非シェア拡散していただけませんか。

新型コロナの感染爆発では、都市封鎖で流通が止まり、東京でも一時スーパーから食料品が消えたように、私達の食料危機が間近に迫っていると言えます。

日本農業新聞一面トップに「新型コロナ拡大で食料生産国」「自国優先し輸出制限」とあります。( 写真参照)

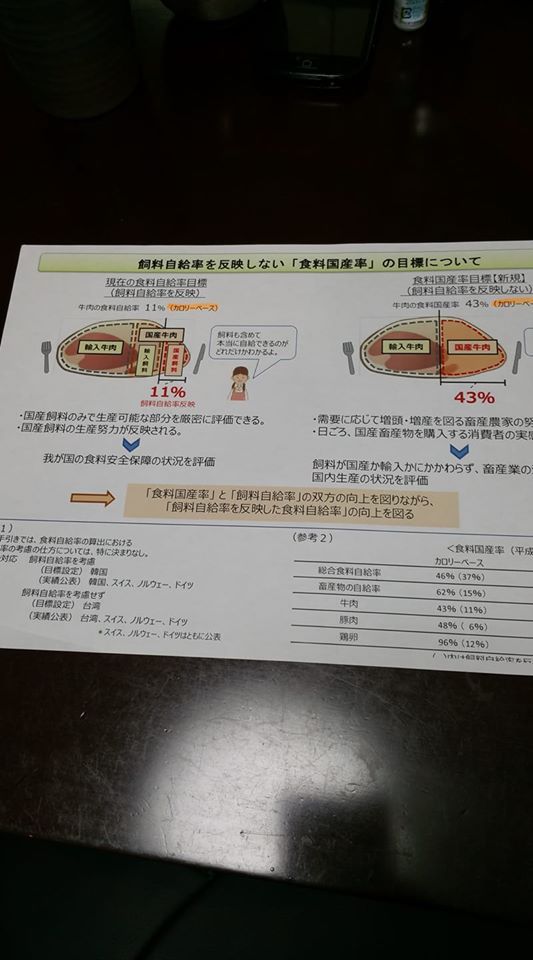

日本の食料自給率はカロリー計算で37%とされていますが、この1年間でTPP、日欧EPA、日米FTAと、食料品の関税を免除又は大幅に引き下げています。

私は農水大臣の時、TPPを締結した場合の日本の食料自給率の影響を試算をさせましたが、14%まで落ち込むという結果が出ました。

こともあろうに農水省、与党は、戦後長い間続けてきたカロリーベースの自給率を、食肉等では輸入飼料を計算から除外したのです。

例えば牛肉の場合、飼料自給率を反映させれば11%ですが、 それを反映させずにカロリーベースでの国産率として、43%に引き上げるというのです。(写真参照)

注目すべきはいずれもカロリーベースになっていることです。

江藤農水大臣も農業新聞では、私にとっては「不本意なことだ���と述べています。

絶対に許されません。

このような理不尽なことをしてまで政府は国民を騙そうとしていることです。

。

新型コロナ感染拡大の今こそ、私たちはグローバル化を見直し、日本国民を飢えさせない為にも真剣に食料安全保障を考えるべき時です。

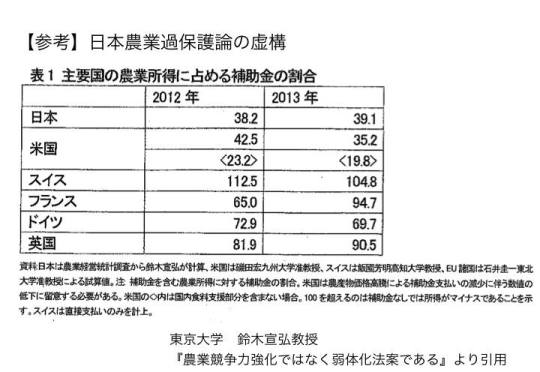

EU諸国では食料安全保障、食の安全、環境保全の為に、農家収入の8割は直接支払の国からの税金による所得保障です。

米国でも、食料生産の原価と国際相場との価格差を即払い制度で補い、農家収入の4割は国の税金でまかなっています。

私は農水大臣の時に、農業土木予算を削減して農家への直接支払の戸別所得補償を実現しました。

農家への税金による所得補償は農家収入の29%になって、わずか1年で農家所得が17%上がりました。

私の田舎の五島列島でも若い人が 2 人参入を始めたのです。

残念ながら政権交代して戸別所得補償も廃止されてしまいました。

現在農林水産業を生業として希望している若者はたくさんいます。

政策次第では、食料自給率を日本でも60%まで引き上げることは可能です。

コロナ 感染拡大で食料危機を迎えようとしてる現在 日本にとって国家の安全保障同様 食料安全保障は 最も大切なことです。

1 note

·

View note

Photo

2019年を振り返る。前編。みたいな。

何だか人生の中で最も予定がギュウギュウな一年だった気がします。だって全然ブログ書けてないじゃないですか。お久しぶりです。おまたせ(?)しました。トップ画像は橋(だったと思う)から撮った綺麗な夕暮れの写真です。LEDも相まって幻想的な気がしないでもない。

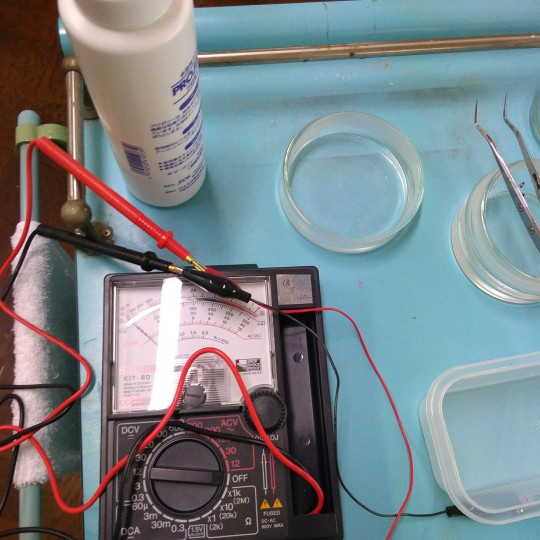

今年は自分の個性才能が何であるのか神様に祈り尋ねつつ、興味のある分野を開拓する年だったように思います。私は神様に出会ってから一応電気系分野に行った身ですが、それまで医療従事者に囲まれていたこともあり、人体を神様の設計製作物として考えて日々を過ごすなどしました。

これは夏休みに実験したモンスターエナジー(近年若人が飲んでるのをよく見かける)で発電した(溶かしている)ときのお写真(インターネットで実験してる人を見かけたのでやってみようということになったため)。0.3Vレンジで0.05Vくらいまで針が振れた。

実験に使った歯は、歯親知らずとか、顎に収まりきらなくて仕方なく抜いたとかそういう、要らなくなった歯を使いました。抜かないと横の歯を圧迫してやばい場合もあるので、痛い人はちゃんと歯医者に行ったほうがいいと思う。あと歯医者は当たりはずれ多いから、事前にリサーチしたほうがいいです。というか、まずは祈りましょう。神様に相談しよう。

紙パックの100%オレンジジュースでやったときもまあまあ発電できたんだけど、水でバシャバシャしたらゆるやかに0Vへ近付いた(しかし完全に0Vまで下がったわけではない)。けれどモンスターエナジーは添加物のせいか水でなかなか落ちなくて歯を磨かないかぎりずっとこんな調子で歯が溶け続けてしまうっぽいことがわかった。やばくないですか。ちなみに一番発電できたのは白ワインでした。神様がお酒を飲むなって仰るのは脳を守る為ですが、歯にもよくないんですよね。

ネットで有名な重曹水洗口はどうなんすかね?ということで重曹水でバシャバシャしたら、一旦0.05Vまでガッと振れたあとに一気に0Vまでしっかり下がった…からまあ確かに、水でゆすぐより効果あるんだと思う。だってニュートラルになって発電が止まるわけだから。

テスタは自分ではんだ付するキットのやつで、アナログなんだけど、電気系の学校行ってた人は授業で作った思い出あったりすると思う。ちなみに私はブザー付けなかった派です。最近は鉛フリーはんだが主流なんだけど、このキットについてくるはんだは鉛入りなのであった。

これも夏の写真なのですが、都内を散歩していたときに遭遇したカレー屋さんの天井で回っていたミラーボールの画像です。いつか行ってみたいなと思っていたカレー屋さんでもあったんだけど、まさか出くわすとは思っていなかったし、こんなにカオスな店内だとも思っていませんでした。ランチタイムで食べ放題だったのですが、オクラが一番美味しかった気がする。

これが店の看板(?)だったんですが、確かに野菜の甘味が効いていておいしかった。お肉は底の方に肉ブロックが沈んでいるので行った人は頑張って発掘してください。

これはビックサイトで開催されたファッション産業機器展に行ったらめちゃめちゃいい天気で、こんなにいい天気なのに私はこれから室内で過ごそうというのか…とか思いながら撮った青空の画像です。

主にミシンとか刺繍機とか裁断機とか編み機とか、ステッピングモータでガガガガガッて感じの展示会です(あ、でもプリンタで有名なブラザーはDCモータ使って制御して費用を抑えてるとかいう噂を聞きました)。もちろん服飾用のCADもあります。ホールガーメントで有名な島精機あるじゃないですか?そこのCADの布の質感表現はものすごかったです。5GになったらYouTuberとかVTuberはもう服買わなくていいんじゃないかしら。好きな服をデザインして取っ替え引っ替えをバーチャルでできるようにすれば楽しそうだと思いました。

こういう規模の大きな会社が集まる会場ではこの先この国はどうなるんだろうねって話をすることが多い。私はもう普通に誰とでも神様の話をしたい気持ちでいっぱいなんだけれど、まあまずはRAPT理論に辿り着いてもらわないと世界について真剣に考えるなんて無理なので、とりあえず政治経済から宗教史までの話を振ったりします。

大体の大人たちが、「勉強になります」とか、「そんなふうにちゃんと未来のことを考えてる若い人たちがいるってわかって安心しました」とか言ってくるんですけど、いや、そこで終わらせないでほしい。自分でも突っ込んで調べてほしい。あと昨日神様が言及されていた老害問題はどこの会社も一緒でした。そして毎回お互い明るい未来のために頑張りましょうって解散する。

ずっと立って喋って過ごすとお腹がすきます。展示会ではみんな水分も摂らずに喋り続ける傾向があるので、私はちょいちょい相手に水分補給を促すんだけど、プロ意識なのか社畜根性なのか水分補給をすると怒り出す老害が身近にいるせいなのか、彼らいつも目の前では絶対に飲まない。脳が…脳が…神様…

あと酸素。酸素超大事だからみんな積極的に酸素を吸っていきましょうね。

ビックサイトからはどういうわけか東京駅に向かうバスが充実しているので東京駅経由で帰ることが多い気がする。東京駅は目的をもってサカサカ動いている人が多いので繁華街の人混みよりは虚無感薄くて気分が楽です。

これは私が東京駅で一番好きな食べ物で、にしんそばっていうんですけど、京都のメニューらしい。でも京都とか修学旅行で一度行ったきりだし、私はこの蕎麦を東京でしか食べたことがない。でも美味しいんですよ。ただ若干高いから2~3年に一度食べるか食べないかって感じです。おまけに瓦せんべい?(ニッキ味)がついてきます。東京駅に寄るまでこのお店の存在忘れてたけど好きな味です。自分で作るとコレジャナイ感する料理の一つといいますか。神様ありがとう。

今年やった普段やらない初めての作業で最も入魂できた作業は溶接だったと思います。熱を入れると金属は熱に引っ張られて曲がってしまうので冶具(じぐ)で固定して溶接する。冶具はだいたいオリジナルで、これは溶接の先生が考案したものなんですが、普通どんな冶具を使うかは公にはしないというか、企業秘密に入るらしい。ふーん。

今回は試作機の車体の溶接だったわけですが、なんだかRAPT理論を学びたての人たちが見たら「うわっ…」ってなりそうなデザインなんですけど、普通にトラス構造です。3が本来神様の数であることと、3つポイントがあるとバランスが取れるという現実には何か意味があると思う。イルミナティが三角を多用したり三位一体にこだわるのは単に神様のパクリなので、そこまでアレルギーになることはないです。

前にもどっかで言った気がしますが、例えばイルミナティが赤や青を使っているからといって(李家なら黄色)、その色を作ったのは神様なのだし、別にイルミナティが使っているからといって好きな色を嫌いにならなくてもいいんです。好きな色を着ればいいってRaptさんも以前仰っていました。イルミナティなど便利な技術を残して滅びゆく人たちなんですし。問題は彼らが滅んだ後どうするか?なのであって。

どうですか。白いボディカラーにすることで鋼材のずっしり感が軽減された気がしませんか…?

しませんか。そうですか。

今年の7月に神様が変化があるよって前もって仰ってくださった回があったのですが、そのひとつに(個人的なことではありますが)、成立した東京都受動喫煙防止条例により都の施設が全面禁煙になったというものがあります。都の関係施設に行ったとき、環境整備かなにかで喫煙所が使えないとかで、どういうわけかエントランスが阿片窟みたいになっていたことがあって、辛みだったんですが、それが無くなったんですよね。正直小躍りするくらい嬉しかったです。だって煙草産業の壊滅はしょっちゅう祈っていることでもあるんだもの。Twitterでも一瞬叫びましたが他のツイートの邪魔になる気がして一旦消しました。神様ありがとうございます!!!

2 notes

·

View notes

Text

茨戸編での尾形は何だったのか あるいは沈黙する破戒神父・鶴見中尉はなぜ死神を自称するのか

ガッツリ本誌176話まで。

1、序 鶴見と尾形の言説の不思議な酷似

父殺しってのは巣立ちの通過儀礼だぜ…お前みたいに根性のないやつが一番ムカつくんだ

ホラ 撃ちなさい 君が母君を撃つんだ 決めるんだ 江渡貝君の意思で… 巣立たなきゃいけない 巣が歪んでいるから君は歪んで大きくなった

こと江渡貝母への発砲については、私は鶴見の言い分をずっと好んできた。ここでの鶴見の江渡貝への殺害の示唆は正しく思える(母君は元々死んでいたから私にも倫理的禁忌感がない)。鶴見は時折とんでもない正しさで私を苦しめる。硬直した仲間の死体に向かって「許せ」と言う男。同じ4巻の回想には、マシュマロでゴールデンカムイには珍しい雲吹き出しで内面が記されていることも教えて貰った。

まるで死の行進曲のようなマキシム機関銃の発射音 この無駄な攻略を命令した連中に間近で聞かせてやりたい

私は鶴見中尉の内面描写が少ないという通説をとてもとても疑問視している。これはもはや読み手の願望に近く、検討するのであれば幅広い読解が必須であろう。ゴールデンカムイの人物は総じて内面描写が少ない。それところか、当初は梅ちゃんと寅次についてあれだけ饒舌だった杉元の内面は、「俺俺俺俺俺俺俺俺俺」という叫びとは裏腹に、「俺」も、その内面も、徐々に欠落を始めてしまったのだ。15巻にはアシㇼパの顔を思い出せていないのでは無いかと思わせるカットすらある。15巻で杉元の『妙案』が宙に浮いたままであるのは象徴的だ。私たちの心が取り残され、疑問は解決されず、1つの核心だけが深まるーー杉元佐一は自分を失っている、と。この話は杉元が梅ちゃんに認識されるような自分を取り戻す話出会った筈なのに(そしてそれを認知できない杉元は、梅ちゃんに自分を認識してもらえるように視力回復に躍起になる)、旅の過程で彼はますます自己を喪失していく。

これから延々と鶴見の話となる。

2、死神の自称

鶴見は意図的に自分を失わないために死神になることを選んだ男である、というのが私の基本的な考えである。それは「脳が欠けているから杉元佐一は自分を見失っている」という説を遠回しに否定する存在である。だいたいにして脳が欠けていなかったら杉元はスチェンカで相手を殴り続けなかったと言えるのだろうか。まぁ、杉元の話はさておくとして、それはおそらく尾形のこういった態度と対照づけることも出来る筈だ。

俺のような精密射撃を得意とする部隊を作っておけばあんなに死なずに済んだはずだ

今となってはどうでも良い話だが

鶴見は「今となってはどうでも良い」をやり過ごさなかった男である。一度は鶴見の腹心の部下であった筈の尾形は、戦後も心を戦場に置いてきたのではなく、戦場の側を自らに引き寄せようとする鶴見(や土方)にたいして冷笑的な視点を浴びせ続ける。

仲間だの戦友だの……くさい台詞で若者を乗せるのがお上手ですね、鶴見中尉殿

変人とジジイとチンピラ集めて 蝦夷共和国の夢をもう一度か?一発は不意打ちでブン殴れるかもしれんが政府相手に戦い続けられる見通しはあるのかい? 一矢報いるだけが目的じゃあアンタについていく人間が可哀想じゃないか?

ここでの尾形の「正しさ」は、鶴見の「正しさ」とは違い私の心の拠り所になっていた。尾形が「いい人になれるよう 神様みていてくださろう」に適合するような行動をすると私はいちいち救いを求めてしまい、彼の行動がいつも噛み合わず言説が否定されるのを見てこの男の救いのなさに頭を抱えていたのだ(まさに本誌の『176話 それぞれの神』で現れた関谷の神にすがる心情である)。そして鶴見は、月島をある意味救ったが、尾形を救うのには失敗した。むしろ鶴見は尾形を利用するだけ利用していたように思えた。

尾形と鶴見と親殺しは4度交錯する。江渡貝。花沢中将。月島。ウイルク。

外敵を作った第七師団はより結束が強くなる 第七師団は花沢中将の血を引く百之助を担ぎ上げる 失った軍神を貴様の中に見るはずだ よくやった尾形

たらし めが…

尾形にとって鶴見の取り巻きであることが幸せなのかどうかは分からないが、他の造反組や、あるいは役目を見つけて下りた谷垣とは異なり、尾形は鶴見を『切』った、数少ない人物である。尾形は、月島同様戦前から鶴見の計画に加担していたのにもかかわらず、鶴見中尉から月島と同じ様に扱われなかった人間でもあった。

江渡貝の母殺しに関しては鶴見にも見るところがあると考える私も、この鶴見の花沢中将殺しにおける尾形の扱いが原因で、長らく鶴見のことをよく思えずにいた。さらに15巻149話、150話で鶴見が月島を父親殺しから救った(?)事実や、本誌にて戦前から尾形が鶴見の命で勇作を篭絡および殺害しにかかっていた事が判明した事を鑑みて、鶴見の風見鶏的態度に辟易していた。加えて言うのなら、ゴールデンカムイの中に時折現れる聖書に基づく表象や、それに対するキリスト教に軸足を置いた読み解き方というのは私が最も苦手とするところであったが、一方で鶴見が71話の表紙にて不完全に引用された聖書の一節を通じて『にせ預言者』(マタイ7:15)であると示されていることを筆頭に、いくつかのキリスト教的モチーフを(ところどころで反語的に)取り込んだキャラクターであることも否めずにいた。

にせ預言者を警戒せよ。彼らは、羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その内側は強欲なおおかみである。(wikisorceの口語訳より)

そもそも鶴見もまた、その他大勢のキャラクターおよび我々と同様、多面的な人物として描かれている。偽預言者であり、彼の演説はヒトラーのパロディとして描かれるほど(作者によるとミスリードらしいが。Mislead? Misread?)だ。そして、外敵に対しては自らのことを死神と称しながらも、仲間に対してはむしろ告解をうける神父の役割に近いものを演じ、坂本慶一郎とお銀の息子の前では聖母マリアとなり、月島や杉元と共有する傷は、スティグマと見ることも出来るだろう。キャラクターデザインには、明らかに鶴の要素が取り入れられている。さらには編集者のつけた仮面を被る悪魔、という表象ですら許容される向きにあるのだから、鶴見も大変である(悪魔という呼称は江渡貝の母によっても齎されている)。私がこの鶴見という、出自も分からぬいろんな人形が載せられたクリスマスケーキを長らく食べる気になからなったのは、そこに土俗の信仰と西洋的信仰が混ざり合って、あまつさえ鶴や死神の細工菓子まで載っていたことを考えると不思議ではあるまい。

私はどこかで、にせ預言者としての鶴見、という表象の正当性についてすら、もしかして議論になるのではないかと辟易している。不信の徒である私の読み解ける事項など限られていることは重々承知だし、そもそも私はゴールデンカムイを読み解くときに、作中での記載を第一に考え、外的世界に存在するマキリで作品をチタタプしない様に細心の注意を払ってきた。最近ラジオが出現したことで、ようやく文言に尽くし難かったそのバックグラウンドをまとめる事ができたような気がするが、私は解釈を取り払った読み方が先にくることを好むし、そもそも『らしさ』への拘泥は私の目を曇らせるのではないのかと考えている。とりわけキリスト教を扱う時には、竹下通りで千円で買った十字架のアクセサリーを身につける女の子のようにならないためには、むしろ触れずにいるのが一番なのではないかと長く考えていたものだった。それが私の最低限の敬意の示し方であった。

とはいえ、キリスト教と日本の間での困難を感じていたのは何も私だけではなかった。多くの作家がそれに苦しみ、むしろその困難を以って、日本を描き出そうとする作家もいた。もちろん私の考えでは、作家の作るものに於ける宗教的解釈は、仮に異端であっても一つの芸術作品になり得る一方で、評論家の宗教的解釈の異端さは、単なる誤読として片付けられる可能性がより高く、慎重を期するものであるのだが…。しかし私はだんだんと、そういったキリスト教と日本の狭間で描かれた作品であれば、鶴見像を見出せるのではないかと思う様になっていった。もっと言えば、私がキリスト教的表象を前にして立ち竦む、その逡巡自体を語ることならできるのでは無いか、と思う様になったのだ。

「にせ預言者ー貪欲な狼」「ヒトラー(ミスリード)」「マリア」「告解を受けるもの」、そして「聖痕」…を持つ「悪魔」で「死神」…の「鶴」をモチーフとした「情報将校」。

「にせ預言者ー貪欲な狼」に対してのとても簡潔な読み解き方は、単に鶴見が偽の刺青人皮を作ろうとしている、というものである。もう少し解釈を広げれば、鶴見が北海道の資源を活用して住むものが飢えない軍事帝国を作ろうと嘯くことであろうか。

軍事政権を作り私が上だって導く者となる お前たちは無能な上層部ではなく私の親衛隊になってもらう

これはヒトラーとして描写されていること(繰り返しとなるが、作者によるとミスリード)でもあり、ヒトラーとはたとえばその土地の出身では無いという点などでも共通点が見られる。実際には北海道はロシアと違って天然資源には恵まれておらず、またその後の軍事政権というトレンドの推移、戦争特需にも限りがあることを考えれば、金塊を持ってしても独立国家としての存続がおよそ不可能であっただろうことは見て取れる。

3、マリア、そして告解を受ける破戒的神父としてのあべこべさ

面白い事に、聖母として描かれる鶴見はほとんどもって無力であり、子をアイヌ的世界に属するフチに預ける事しか出来ない。

一方で「告解を受けるもの」、すなわち神父としての鶴見は極めて破戒的である。鶴見への告解は子羊たちの救済を意味しない。鶴見は誰とも共有すべきではない告解を共有することで、結束を強める「見返り」を期待する者である。教会に於いては告解の先には主による赦しがあることが期待され、十字架に架けられたキリストの苦難がそれを象徴していた。一見してキリストの苦難は鶴見の告解室においては「戦友は今でも満州の荒れた冷たい石の下だ」で代替されている。しかし鶴見の厄介さはその様な単純な構造におさまらないところである。一方で満州を彼らのいる北海道と分けて見せるそぶりを見せながら、時として「満州が日本である限り お前たちの骨は日本人の土に眠っているのだ」と口にし、それどころか戦争の前から月島・尾形らと何かしらの謀略を図っていたことすらわかり、『我々の戦争はまだ終わっていない』という悲壮にも満ちた決意が段々と『戦争中毒』である鶴見のハッタリであったことに我々は気づかされる。

彼への告解は何もかもがあべこべであり、神父の皮を被りながら極めて破戒的である。洗礼後ではなく洗礼前――つまり第七師団入隊前――の罪を、谷垣に至ってはあまつさえ衆人の前で告白させ、傷を共有させる。告解が終わった後に司祭は「安心して行きなさい(ルカ7:50)」というものだが、鶴見は自分に付いてきてくれるように諭すのだった(「私にはお前が必要だ」)。

破戒というのはあまり神父に使う言葉ではない。それでも、島崎藤村の『破戒』は、聖書のモチーフを色濃く反映させながら、被差別階級とその告白を描いた作品だったのだから、やはり破戒、と言う言葉はここにふさわしい気がする。

『破戒』において島崎が真に目指したのは、「身分は卑しくてもあの人は立派だから別」という、個人の救済を批判することであった。そのような個人の救済は、いわば逆説的に被差別階級の差別を補強する、矛盾した論理であったのだ。

この論理は2018年にも広く流通した。杉田水脈氏がLGBTに生産性がないと発言したことに、一部の人が、アラン・チューリングやティム・クックといった生産性のあるLGBTの名前を挙げて反論を試みたのである。このような言説が流布した後、リベラル派は、自分たちの身内の一部に対して、「生産性のないLGBT」が仮にいたとしても、その人たちも等しく扱われなければならない、とお灸を据えなくてはならなかった。

これこそ私が鶴見の恣意的な月島の依怙贔屓を、そして尾形の利用を、いまだに批判すべきだと考える���由である。

外敵を作った第七師団はより結束が強くなる 第七師団は花沢中将の血を引く百之助を担ぎ上げる 失った軍神を貴様の中に見るはずだ よくやった尾形

誰よりも優秀な兵士で 同郷の信頼できる部下で そして私の戦友だから

私はこの差異に於いて鶴見を許す気は毛頭ない。それは、私が谷垣を愛しながらも、アシㇼパを人質に取った事を未だに許していないのと同等である。谷垣を受容するに至った経緯が、私に鶴見というキャラクターを拒絶する理由は最早ないことを教えてくれた。そしてよくよく読み解いてみると、この、一見すると月島への依怙贔屓ですらあべこべなような気すらしてくるのであった。

4、主格の問題 ー 「死神」という主語について

ここにおける問題は『主格』に於いても明らかだ。鶴見が月島に話す時の態度は、軍帽を脱ぎ、主語は「私」、時折「おれ」と自らを自称する親しみのあるものだ。その一方でしかし尾形へは軍帽またはヘッドプロテクター(仮面)を装着して主語をあろうことに「第七師団」に置いている。尾形の父殺しについては未だに謎が多く、発端が誰なのか(花沢中将自身・尾形・鶴見)、なぜ花沢中将が死装束を身につけられたのかを筆頭に、また鯉登少将への手紙をいつ誰が書いたのかも問題となろう。よって、尾形が鶴見への忠誠心を失いつつも自らの父殺しの願望を成就させるために鶴見の案に乗っただけなのかどうかは、よくわからない。とはいえ、自らが時に「どんなもんだい」と誇示さえする狙撃手としての腕を買わなかった第七師団への離反は、狙撃手と対称をなすような旗手としての勇作を評価し、勇作の殺害作戦を撤回した鶴見への、勇作の狙撃をもっての”謀反”を契機として、花沢中将死亡時に、すでに尾形の胸の内にあったと考えるのが自然であろう。加えて尾形も、どこかの段階で破戒的神父・鶴見への告解というステージを踏んでいたことも想像に難くない。

このように読み解いていくと、単に鶴見は月島にだけ心を許しているようにも読めるのだが、そうは問屋が卸さない。まずはいご草への呼称問題である。月島は自らのことを『悪童』ではなく『基ちゃん』と呼ばれる事に意義を見出しているのに、彼女の事を『いご草』と表現する(本当は鶴見との会話の上でも名前で呼んでいたのだろうが)。さらにそれを受けて鶴見は『えご草ちゃん』と彼女の非人格化を進め、さらには自らの方言も決して崩さないことで会話の主導権を握る。加えて、私は長らく、江渡貝と炭鉱での爆発に巻き込まれ、煤だらけで雨の中を帰ってきた月島への労いの少なさにも違和感を抱いていた。これも一つの「あべこべ」なのかもしれないし、あるいは月島への圧倒的信頼が根底にあり、彼なら心配に及ばないと考えていただけなのかもしれず、もしくは鶴見がヘッドプロテクターという仮面をつけた時の「死神」としての決意の表れかもしれない。

「死神」を自称すること。

そもそもにおいて、我々が日々感じている他人への判断、偏見、予断の集合体、例えば、あの人は秋田出身で大柄で毛が濃く少々ドジなマタギである、と言われたことによって”我々が想起する予断と偏見”と、漫画を切って話すことはできない。小説よりもさらに視覚的な漫画という分野においては、ステレオタイプと”キャラ”立ちするための記号化というのはほとんど隣り合わせにあり、分離することがむずかしい(この論だけで何百ページも割かなければ説明できないであろう)。それでも、だ。この作品のキャラクターほど、「あの人はこう言う人だから」と型に嵌める行為が適切ではない作品もないのではないか。

作品内で繰り返される「あなた どなた」という問い、あるいはその類型でのマタギの谷垣か兵隊さんの谷垣かどっちなのか、山猫の子は山猫なのか、という問い、そしてその問いに対するわかりやすすぎる「俺は不死身の杉元だ」という回答を、繰り返しながらもゆるやかに否定し続ける世界線の中で、「私はお前の死神だ」という言葉は鶴見の決意と選択を象徴しながらも、結局のところ杉元の「不死身」の様にアンビバレントな価値を持つ言葉の様にすら思える。

鶴見と杉元はスティグマを残す男である点も共通している。鶴見は月島が反射的に自らを守った際に微笑み、二人はその後スティグマータを共有する人物になった。

杉元と傷の関係については未だに謎が多い。彼自身が顔につけた傷についても多くが語られる事はない。時間軸として1巻以降で彼が顔に受けた傷跡はかならず治っていくのに、彼が周りに残していく傷は確実に相手に痕を残していく。なぜ尾形が撃った谷垣の額の傷跡は消えたのに、杉元が貫いた頬の傷はいつまでたっても谷垣の頬から消えず、尾形の顎には縫合痕が残り、二階堂は半身を失い続けているのか、分からないままだ。ずっと分からないままなのかも知れない。

そしてウイルクもまた、顔に傷を残す男性である。傷を残しても役目を終えない男たち。聖痕と烙印ーー両極な語義を内包するスティグマータを共有し合う男たち。それはかつての自己からの変容であり、拭い去れない過去の残滓でもある。そしてそれは、作中の男性キャラクターたちが「視覚」を中心として動き回ることと決して無関係ではないが、ここではその論に割く時間はない。

「あなた どなた」に対してあれほど口にされる「俺は不死身の杉元だ」を“言えない”こと。この言えない言葉について、私はどれだけの時間をラジオに、文章に、割いて来ただろうか。そのことを考えると矢張り、「あのキャラクターはこうだから」と言う解釈がいかに軽率にならないかに気を使ってしまう。たとえば鶴見においては、まさに本人が、「俺は不死身の杉元」よろしく「私はお前の死神だ」と言っているのだから、もうそれで良いではないかと言う気がする。「不死身の杉元」は杉元が不死身ではないからこそ面白みの増す言葉であるように、今まで見てきた通り鶴見も何も「死神」だけに限定するには勿体無いほどの表象を持っているが、その中で杉元が、ある種の悲痛な決意を持って、半ば反射的に「不死身の杉元」と口走る一方で、「死神」にはもっと計画的な、そして底が知れぬ意志の重みを感じるのは私だけだろうか。「不死身の杉元」にも感じないわけではないが、「死神」はより一層”選択”であった、という感じがする。偽の人皮を、扇動を、月島を、傷を、周りに振り回されることなく自ら道を切り開いて”選ぶ”という高らかな宣言が、「死神」である、という感じがする。

5、「運命」と「見返りを求める弱い者」

『役目』を他人に認めてもらうことが作品内でどれくらい重要なのかは難しいところだ。谷垣源次郎が役目を見出し、果たす事を体現するキャラクターとして描かれ、見出す事、果たす事の重要性は単行本の折り返しから我々に刷り込まれているとは思うが、その結果としての他者承認は必須なのだろうか。杉元や尾形が他者承認を執拗に追い求めている様に見える一方で、白石が、シスター宮沢、熊岸長庵、アシㇼパ、杉元と、認めないー認められないことをずっと体現し続けているのもまた面白い。

長年の谷垣源次郎研究の成果として、谷垣の弾けるボタンは、インカラマッが占いきれない予測不可能性と、それを元にした因果応報やら占いに基づく予測的行動の否定の象徴であると気付いて、私はだいぶスッキリした。網走にいるのがウイルクである可能性は彼女の占いに基づくと50/50であるが、これがウイルクではないと100/0で出ていたとしても、彼女は網走にそれを確かめに行かなくてはならなかっただろう。それは北海道の東で死ぬと知っていながら網走に行く選択をするのと同根であり、いずれボタンが弾けとぶと知っているからと言ってボタンを付けない理由にはならないこと、またはボタンが弾け飛ぶからといって、彼女が谷垣に餌付けするのをやめはしないことと共通する。そもそもにおいて自分の死期を悟っている、ある種の諦念を持つインカラマッの行動は、途中から愛に近しいものを手にいれるにつれ、淡い未来への希望と言語化されない献身を併せ持つものになりつつあった。未来への希望と言語化されない献身……そういったものの為に嘘をつくことすら厭わない女たちを総括して、二瓶は『女は恐ろしい』と称し、自分たちの行動原理では理解不能なものとして警戒していたのだった。二瓶の持つ『男の論理』は、明白な見返りを望むものだったからだ。谷垣もその例に洩れず、インカラマッは怪しい女だからといって救わずにいようとすらしたし、彼女と打ち解ける様になった後も、その『女の論理』の如何わしさを感じ取って、彼女と寝る際には、やましさから『男の論理』の権化である二瓶の銃を隠し、彼女と寝た後には、その求愛は彼女を守らせるための行動ーーすなわち明白な見返りを求めた打算ーーだと考えすらしたのだ。もちろん、彼女自身のかつての行いによって、それを谷垣に見えづらくして、当たりすぎる占いが谷垣の心を遠ざけているのも皮肉であるし、その当たりすぎる占いが全て占いではなかったことは皮肉であった。妹を亡くしていること、アシㇼパの近くに裏切り者がいること、東の方角が吉と出ていることは、すべてインカラマッが既に知っていたことであり(探しているのはお父さんだという占いも同等)、キロランケの馬が勝つかもしれない可能性や、三船千鶴子の場所を言い当てるだけの能力を持ちながら、占い師としての力を使わず内通者として動いたことで、彼女自身が彼女を『誑かす狐』に貶めてしまっていた。彼女が溺れる話の表題が『インカラマッ 見る女』なのは、そんな彼女の人間性の回復を示唆しており、それは彼女自身が占いから逃れて、弾け飛ぶボタンの行き先ような、予測不可能性に身を委ねることであった。

「最悪の場合、こうなるかもしれないからやらないでおこう」だとか、「相手がいずれ自分にそうしてくれるはずだから、今こうしよう」という報酬と見返りの予測に基づく行動とその否定は、ゴールデンカムイを読む上で極めて重要な要素だと考える。

予測に基づく行動の抑制を行わない登場人物たちの決定は、残念ながら愛のみではなく、殺しと暴力も含まれる。即断性という言葉で言い表すこともできるかもしれない。私はこれをよく『反射的』という言葉を用いて説明している。私に言わせれば、極めて幼稚な、原始的な論理であり、月島が鶴見を助けたのもこれに分類される。それで鶴見が満足をしたのは、それはそれで鶴見の孤独を浮き上がらせる。反射とは、結局のところ「そうするしかなかったんだ」という男たちの言い訳に使われるものでもであり、杉元が初めて尾形に会った時に川に突き落とした時の口ぶりと100話の口ぶりなどは、まさにその代表例である。杉元という人物の中では、そのような反射的な即断性と、殺したものの顔をずっと覚えているという保持性の二つの時間軸が交差しており、その内的葛藤が我々を強く惹きつけている。そしてそこから、杉元が持つ時間軸は「地獄だと?それなら俺は特等席だ」「一度裏切った奴は何度でも裏切る」という回帰性、または因果応報性にまで波及するのだが、その思考の独特さは「俺は根に持つ性格じゃねぇが今のは傷ついたよ」という尾形の直線性と対をなす。尾形は直線的に生きていかなければ耐えきれない程の業を背負っている。それでも過去は尾形を引き止めに来る、杉元が梅ちゃんの一言を忘れられないのと同等に。

即断性/反射的の反語はなにも計画的/意図的なことだけではない。極めて重要な態度として、保留があり、現在この態度はインターネットが普及して、即時的な判断とその表出のわかりやすさが求められるようになったことで、価値が急速に失われつつあるが、明治期においても軍隊の中では持つことが叶わなかった態度であっただろう。保留を持つキャラクターの代表格こそ、白石由竹であることは言うに及ばないであろう。

保留を持ち得なかったものたちが代わりに抱くのが反発か服従であり、造反組は勿論のこと、気に入らない上官を半殺しにした杉元と、諦念に身を任せて問いすら捨てた月島を当てはめることができるであろう。

その即時性や保留や反発や服従を生み出すのが、自らを死神に例える鶴見であり、鶴見はまさに意志の人、意図の人、計画の人である。そして仲間に対して「相手がいずれ自分にそうしてくれるはずだから、今こうしよう」という見返りを期待して関係を構築する人である。これも、私が彼を苦手としていた理由の一つであった。しかし繰り返しになるが、鶴見の”選択”は、「即時性や保留や反発や服従」を生み出す。そして本編では、どちらかというと出だしから鶴見からの離反者ばかりが描かれ、人たらしの求心力を持つ魅力的な人物であるということを読み解くまでに、私はじっくりと長い期間をかけなければならなかった。「先を知りたくなる気持ち」「ページをめくる喜び」を強く求められる男性向けの週刊連載において、保留の態度を試されていたのは、読者の方であったのだ。

それでもなお私は、裏切られる鶴見、離反される鶴見というものを立ち返って見るにつれ、この男の立場の脆さというのを改めて重要な要素として捉えるようになったのだ。

それは「死神」とは遠く、自らの周りを賞賛者で固めた男の、ともすれば惨めとすら言える姿であった。そして私は遂に「死神を目指す弱い男」、鶴見を見出したのであった。

そこで大事なのは、鶴見が「死神」になろうとしている、というただ一点であった。それはおそらく尾形が銃に固執するのと同等の、自己決定権のあくなき希求であった。

11巻で尾形は言った。「愛という言葉は神と同じくらい存在があやふやなものですが」。その11巻で鶴見は愛を見出していた。「あの夫婦は凶悪だったが…愛があった」。そして同じ巻で、鶴見はふたたび高らかに宣言したのだ、「私は貴様ら夫婦の死神だ」ーーと。

以上の文章は既に3週間以上前に書いたものだったのだが、本誌ではさらに「神からの見返りを求める弱い男」として関谷が登場した。この「弱い」という言葉は私の元ではなく、イワン・カラマーゾフが『カラマーゾフの兄弟』の一節『大審問官』にて述べた、大部分の信者を指す言葉である。さらに本誌では、私が谷垣とインカラマッの関係に見ていた「予測不可能性」を、ある意味逆手に取った様に、自分への逆説的幸運をもたらす人物として門倉が描かれ始めた。私は一読して彼は谷垣の類型であると感じ取ったが、それは即ち尾形の「かえし」である事も意味することを忘れてはならない。尾形はキロランケが神のおかげだと言った直後に、「俺のおかげだ」「全ての出来事には理由がある」と神の采配を否定するような男だからだ。

すべてのあやふやな存在に輪郭を持たせ、弾け飛ぶボタンを先にむしり取っておこうという「覚悟」。その覚悟の名前が「死神」。私にとっては、それが最もしっくりくる「死神」の捉え方であるような気がした。

覚悟については鶴見の口から15巻でこのように語られる。

覚悟を持った人間が私には必要だ 身の毛もよだつ汚れ仕事をやり遂げる覚悟だ 我々は阿鼻叫喚の地獄へ身を投じることになるであろう 信頼できるのはお前だけだ月島 私を疑っていたにも拘らず お前は命がけで守ってくれた

そう思うと尾形と月島の扱いの差にも、月島へのあの苦しい弁明も納得がいくような気がした。

6、月島への『言えなかった言葉』

話は最後まで聞け 月島おまえ… ロシア語だけで死刑が免れたとでも思ってるのか?

初読時にはこの物言いは癪に障った。そこまで自明のことだと思うのなら。そうやって父の悪名を利用して月島を助けたのなら。月島にそう言えばいいじゃないか、と思っていた。しかしそれは、結局の所「ゴールデンカムイ」の根底を為す、『言えなかった言葉』の一種であったのだ。9年間、鶴見は自分の工作を月島に明かすことが出来なかった。それは杉元が、いずれ梅子に再び見出してもらう未来を目指している期間(つまり本編)よりもっともっと長い時間であるような気がする。その事実だけがまずは大事で、それに対して色々な意味づけをする前に、私は鶴見が”言い淀んだ”事実に向き合わなければならなかった。私は鯉登でも宇佐美でもないのだから、鶴見を信望する必要などなかったのだった。裏切りたくなるほど痛烈に、その存在を意識すればいいだけであった。

そして、理由はどうであれ『言えなかった言葉』を9年間抱えていた鶴見には、やはり弱さという単語が似合った。もし、もし本当に、月島の父親の家の地下から掘り出されたのが白骨であったのなら、10日前に行方不明になったいご草ちゃんが月島が逮捕されてすぐに掘り出されたのだから、白骨化するのには時間がかかりすぎるので、ジョン・ハンターよろしく骨格標本を作るような細工でもしない限り、髪やら服やらで誰だかすぐに分かってしまう。だから、きっと鶴見の工作は説得力のある良く出来たものであったのだが、それですら、月島に言えなかった、という事実の確認。

月島をどうしても手元に置いておきたかったのだろう。「告解を受けるもの」であった鶴見が月島の前では弁明をする男に成り下がる。それでもそこで「スティグマ」が2人を繋ぎ止める。鶴見は言った。「美と力は一体なのです」。そして彼の言葉にある”美”の定義は彼の顔の傷をも厭わないものであった(二階堂が本当にヒグマを美しいと言ったかどうかは大きな疑義が残るが)。この点に関しては、私はずっと鶴見の考え方に感心させられていたものだった。自らを美しいと定義してしまえば、もはや何も恐れるものはない。

ますます男前になったと思いませんか?

これは鶴見が自らの容姿に(杉元のように)無頓着であると��、または本当にますます男前になったと考えている訳��はない、と考える。15巻で大幅に加筆された鶴見のヘッドプロテクター装着シーン。

どうだ 似合うか?

鶴。

杉元の言を借りよう。

和人の昔話にも「鶴女房」って話があってね 女に変身して人間に恩返しするんだけど 鶴の姿を見られたとたんに逃げていくんだ

鶴の頭部を模したヘッドプロテクターは、おそらく杉元が被り続ける軍帽と同種のものである。とはいえ杉元は軍帽をなぜか捨てられない男として描かれているのに対し、鶴見はむしろ「覚悟」の顕在化としてヘッドプロテクターを装着している。そしてその内部には、自ら御することすらできない暴力への衝動があり、その暴力を行使する時に、そのヘッドプロテクターからあたかも精液/涙のように変な汁が”漏れ出る”。編集の煽りによるとこれは「悪魔」の「仮面」である。たかだか煽りの一文を根拠に、悪魔かどうかを議論するのはかなり難しいが、それでもやっぱりヘッドプロテクターが「仮面」であるというのは、意を得た一文と言って良いのではないだろうか。それは不思議にも姿を隠す鶴の昔話に符合する。

正直に言おう!鶴見が悪魔だったらどれだけ解読が楽だった事か!原典が山ほどある。しかも悪魔は二面性を持つ。ファウスト 第一部「書斎」でメフィストフェレスはこのように話す。

Ein Teil von jener Kraft, 私はあの力の一部、すなわち

Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. 常に悪を望み、常に善をなすもの。

Ich bin der Geist, der stets verneint! 私は常に否定し続ける精霊。

Und das mit Recht; denn alles was entsteht, それも一理ある、

Ist wert dass es zugrunde geht; すべてのものはいずれ滅びる。

Drum besser wär’s dass nichts entstünde. であれば最初から生まれでない方が良かったのに。

そしてイワンの夢の中で、スメルジャコフは「メフィストフェレスはファウストの前に現れたとき自分についてこう断じているんです。自分は悪を望んでいるのに、やっていることは善ばかりだって。」と、ファウストに言及するのであった(第四部第十一編九、悪魔。イワンの悪魔)。

このファウストの素敵な一節にはいずれ触れるとして、鶴見は悪魔を自称はしないことを念頭に先を急ごう。

この情報将校を語る上で、最も大事な事象は彼が自身を「死神」と定義することだと私は考えている。そんな中で、数々の日本的ーキリスト教的装飾に彩られ、たとえば「スティグマ」というキリスト教的文脈で鶴見に聖痕/烙印という聖別を与えることを���く厭わない私からも、「死神」がキリスト教的であるかどうかには首をひねってしまう。よしんばキリスト教のものを作者が意図していたとして、「死神」という訳語を当てるのは、デウスに大日という訳語を当てたザビエルの如き、弊害の多いものであるように思える。もしかしたら鶴見はpaleな馬に乗った男であり、隣に連れるハデスが月島か何かであり、第一~第三の騎士が鯉登、宇佐美、二階堂のいずれかの人物であるのかもしれないが…それにしても示唆する表現が少なすぎるのだった。このことは私を悩ませた。というのも鶴見をキリスト教的に読み解くという行為は、私にとって禁忌だからこそある程度の魅力を感じさせるものだったからである。ましてや鶴見を「弱い神」と位置付けるならなおのことであった。日本におけるキリスト教的神は、決して強者たりえない。強者だと感じていたらこの程度の信者数には収まっていない。そもそもゴールデンカムイには何となくキリスト教を思わせるような描写が散りばめられており、それでもいかにそれが合致していてもその文脈で語る必要はないのではないかと思われる事象も多々ありつつ(たとえばアシㇼパによる病者の塗油をサクラメントとして読み解く必要はないと感じるなど)、その禁じられた評論とやらを、試しにやってみるとこうなる。

そもそもにおいてまず、キリスト教に触れること自体に禁忌感がある、というのは既に記した通りだ。「スティグマ」「マリア」一つに取っても、私にとっては言及する前に、日本的キリスト教観について長大な考えを巡らせることがそもそも不可欠であった。キリスト教自体は現地の土俗宗教を取り込んで来たが、こと日本においてはそれすら叶わず、日本的キリスト教観というのは、おおざっぱに言えば日本の多神教感との習合ということが出来るかもしれないが、むしろ、日本の側がキリスト教の本質を捉えることなくキリスト教を取り込んでいく、という逆転現象の方が著しいほどだ。

評論家における教義の解釈のズレは、ともすれば不勉強や読み違えとたがわない為、私も慎重にならざるを得ない。しかし創作者における教義や解釈のズレは、等しく芸術となり得る力を持っているのであって、私はそれを読み解いて良いのかどうなのかずっと逡巡していたのだった。日本に於いてキリストを描くことの可能と不可能は、作家自身がキリスト者であった遠藤周作が身をもって体現していた。遠藤の描く神は一部で絶賛を受け、2016年にマーティン・スコセッシが映画化したことも記憶に新しいが、一方でカトリック協会の一部からは明白な拒絶を受けた。そして彼の描く神は、誰かを救う力を持つような強い神ではなく、弱い誰かに寄り添うような神であった。

鶴見は「愛という言葉は神と同じくらい存在があやふや」であるものに、覚悟を持って形を付けていった。それは日本人に許された特権であるかもしれない。ゴールデンカムイの作品世界の中で「神」「運命」「役目」が目に見えぬ大きな力としてキャラクターを飲み込む中(そしてそれが本誌に置いてリアルタイムでますます力を持とうとし、ともすれば谷垣のボタンすらそれに組み込まれてしまうのではないかという恐怖に怯えながら)、鶴見はひたすらに自律できる人生を求めている。運命を意のままに操ることへの飽くなき渇望。その裏返しとして彼は大嘘つきとなった。

そんな大嘘つきの鶴見ですら、嘘すらつけなかった事実が月島をあの手この手で自らの手元に置いておこうとした事実であった。9年間も彼はその努力をひた隠しにしようとした。それは大嘘つきの死神に存在した「俺は不死身の杉元だ」と同義の『言えなかった言葉』であった。奇しくも遠藤周作は、まさにこの国での神との対話の困難さについての一片の物語を、まさしくこのように著したのである――『沈黙』と。

対話の不可能さには逆説的な神性がある。

それはアイヌのカムイにおいても同じである。だからこそ送られるカムイに現世の様子を伝えてもらおうとし、それでもバッタに襲われた時にキラウシは天に拳を振りかざして怒ったのだ。しかしカムイとキリスト教的神の間には決定的な違いがある。キリスト教的神は全てを統べているのだ。そして「知って」いる筈なのだった。長年このことは日本の作家を悩ませていた。遠藤の『沈黙』においても、主人公は繰り返し、聖書におけるユダの記載、そして「あの人」がなぜユダをそのように取り扱ったのかを問うている。

だが、この言葉(引用者注:「去れ、行きて汝のなすことをなせ」)こそ昔から聖書を読むたびに彼の心に納得できぬのものとしてひっかかっていた。この言葉だけではなくあのひとの人生におけるユダの役割というものが、彼には本当にところよくわからなかった。なぜあの人は自分をやがては裏切る男を弟子のうちに加えられていたのだろう。ユダの本意を知り尽くしていて、どうして長い間知らぬ顔をされていたのか。それではユダはあの人の十字架のための操り人形のようなものではないか。

それに……それに、もしあの人が愛そのものならば、何故、ユダを最後は突き放されたのだろう。ユダが血の畠で首をくくり、永遠に闇に沈んでいくままに棄てて置かれたのか。(新潮文庫 遠藤周作『沈黙』p.256)

当時若干25歳の萩尾望都が抱いたのも全く同じ疑問であった。編集から1話目にて打切りを宣告されるも、作者自ら継続を懇願した結果、その後少女漫画の祈念碑的作品として今尚語り継がれる『トーマの心臓』において、萩尾は以下のようなシーンをクライマックスに持ってくる。

ーーぼくはずいぶん長いあいだいつも不思議に思っていたーー

何故あのとき キリストはユダのうらぎりを知っていたのに彼をいかせたのかーー

“いっておまえのおまえのすべきことをせよ”

自らを十字架に近づけるようなことを

なぜユダを行かせたのか それでもキリストがユダを愛していたのか

その後も「知ってしまうこと」は萩尾望都の作品の中で通底するテーマとして描かれ続け、時にそれはキリスト教的なものとして発露した。『トーマの心臓』の続編『訪問者』はもちろんのこと、『百億の昼と千億の夜』ではまさに遠藤が指摘した通りの役回りをキリストとユダが演じ、そして敢えてキリスト教的な赦しを地上に堕とした作品として、『残酷な神が支配する』を執筆することとなる。

私は日本に生まれた非キリスト者であるからこそ、むしろ不遜に、無遠慮に、宗教的な何かについて切り込んでいけるのではないかと常々感じていた(例えば私にとっては聖典とされる教義の中でも聖書に記載がないのではないかと思う箇所がままある)。そしてその鏡写しのように、概して宗教が封じ込めるものは懐疑と疑念と疑義と疑問ではないか、と考えてきたのだった。

神とは何か、愛とは何か。

そういった問いを挟まないために自らが神になることを決めた男。

それはおそらく弱さを自認した上での自らへの鼓舞であった。

はたして私のような不信の徒が、どのような表象にまで「神」を見て良いのか、いつも憚られると同時、そしてその弱い神をまさに、ドストエフスキーは『白痴(Идиот-Idiot)』として現代化を試みたのではなかったか、という思いがある。『白痴』という和訳は今からするとやや大袈裟なきらいもあるが、それでもやはり、罪なく美しい人間というのは、当時のロシア社会において『Идиот』としてしか発露し得ないというドストエフスキーの悲痛でやや滑稽な指摘は、裏を返せば知恵の実を食べた狡猾な『人間』であるためには、罪を犯し汚れる覚悟をしなくてはならないということであり、それをナスターシャ・フィリッポブナとロゴージンというキャラクターに体現させていた。このような本作を、黒澤明は、日本的なキリスト映画の『白痴』として図像化したのである。このように日本において不思議と繰り返される弱い一神教の神としてのキリストという存在は、ますます持って私の鶴見観を固めていく。

罪を犯し汚れる覚悟は、鶴見によっては以下のとおり示されているものかもしれない。

殺し合うシャチ… その死骸を喰う気色の悪い生き物でいたほうが こちらの痛手は少なくて済むのだが… 今夜は我々がシャチとなって狩りにいく

一方でキリストを『Идиот』と呼ぶことすら厭わないその姿勢は、私にとっては極めてロシア的なものである。信仰において美しく整っていることは最重要課題ではない。そのような本質性がロシアでは”イコン”に結実している。家族が毎日集まって祈る家の片隅のイコンコーナーの壁に掛けられた、決して高い装飾性や芸術性を誇るわけではなく、木片に描かれたサインすらない御姿の偶像。しかしそれこそが最も原始的な「信仰」のあり方なのではないか。ゴテゴテとした教会の装飾でも着飾った司教の権威でもなく、余分なものが根こそぎ取り払われて、日々の礼拝と口づけの対象となる木のキャンバス。真に信仰するものへの媒体としてではあるが、特別な存在感と重みを持つ象徴的なイコンという存在は、英語では「アイコン」と読み下されるものであり、文脈を発展させながらポップカルチャーにおいてもその役割を大きくしていったことは周知の通りだ。

7、親殺しの示唆と代行 ー 尾形の場合

翻って尾形の新平の親殺しはどうか。

父殺しってのは巣立ちの通過儀礼だぜ…お前みたいに根性のないやつが一番ムカつくんだ

鶴見も尾形も親殺しの事を「巣立」ち、という同じ形容を使うという事実。きっと何度も語られてきたことだろうけど、改めて15巻にて新たな父殺しが描かれてたことで、その関連性に驚く。父親の妾を寝取りながら、自らが手を汚す事もなく、両親が絶命した事で自由を得る新平のような人物は、私が『因果応報のない世界』として称するゴールデンカムイの特徴である。あるいは『役目』重視の世界とでも言おうか。そこで『役目』を果たしたのは意外にも尾形と彼の「ムカつき」であった。ただし尾形は、他人を結果的に助けてもその事を認識されない人物であるので、この『役目』もまた誰にも認識されることなく消えていく。

ホラ 撃ちなさい 君が母君を撃つんだ 決めるんだ 江渡貝君の意思で… 巣立たなきゃいけない 巣が歪んでいるから君は歪んで大きくなった

江渡貝の母は既に死亡していたが、江渡貝には支配的な母の声が聞こえ続けており、その声は鶴見に与することに反対し続けていた。母は江渡貝を去勢していたことすらわかっている。そんな母を殺せと示唆する鶴見。何より面白いのは「決めるんだ 江渡貝君の意志で…」という鶴見らしくない言い回しである。しかし結果として齎される“対象の操作””偽刺青人皮の入手”という点では功を奏しているので、単に相手によって取る手法を変えていて、それが本人にとってプラスに働くこともあれば、そうでないこともあるだけかもしれない。

ここで関谷のような問いを死神たる鶴見に投げかけるとこうなるーー鶴見は江渡貝から得る『見返り』がなくても江渡貝を助けただろうか?

これは関谷への以下の問いはこのように繋がるーー弱く清い娘を殺し、殺人鬼たる関谷を生かす神だったとして、関谷は神を信じ続けただろうか?

善き行いをした者に幸運しか降りかからないのであれば、なぜこの世に不遇は、不条理は、戦争はあるのであろうか。

これに対して「すべての出来事には理由がある」とする尾形が、自分の置かれた環境と新平の環境をダブらせた上で、親を殺す事が出来ず(巣立つ事が出来ず)大口を叩くのみの新平に対する「ムカつき」であることは明らかでありながらも、そこで結局新平が「救われた」事の偶発性、蓋然性、見返りのなさは見逃してはならないであろう。

同時に、墓泥棒を捕まえるのは自分の仕事ではない、と語る鶴見が、なぜ遺品の回収をしていたか(出来たか)、そして「傷が付いていた」という詳細、の��ぺらぼうがアイヌだということまで尾形に情報共有していたという二人の結びつきを考えるのも実に面白い。アイヌを殺したのは誰なのか? そこにいたと分かっているのはもはや鶴見だけなのである。

兎にも角にも、鶴見は、むしろその「不遇、不条理、戦争」の側に立つ事で、幸福を齎そうとする者なのである。

それは奇しくも、イワン・カラマーゾフが大審問官で言わせた「われわれはおまえ(キリスト)とではなく、あれ(傍点、悪魔)とともにいるのだ。これがわれわれの秘密だ!」のセリフと合致するのであった。

8、デウス・エクス・マキナの否定

と、ここまで書き上げた中で、本誌でキリスト教の神を試すキャラクター関谷が出てきた事で、私は論考を一旦止め、その後176話が『それぞれの神』というタイトルで柔らかく一信教を否定する日本的描写にひどく満足し、自らの「弱い神」「死神」の論考を少しだけ補強のために書き加え、大筋を変える事がなかったことに安堵した。

既に触れたファウストでの悪魔の発言、「すべてのものはいずれ滅びる であれば最初から生まれなければよかったのに」は、自らの死に対して諦念を、そしてウイルクとの再会に疑念を抱いていたインカラマッを連想させる。インカラマッ、そして関谷がこだわった『運命』は、やはり緩やかに谷垣によって、そして土方・門倉・チヨタロウによって否定される(このあたりはまさにドストエフスキー論的に言うポリフォニーというやつだ)。

関谷の持つ疑問は「ヨブ記」に置いて象徴されている。ヨブは悪魔によって子供を殺されるが、信仰を捨てず、最終的に富・子供をもう一度手にいれる。『ファウスト』では、やはり悪魔がファウストを試すが、最後に女性を通じて神がファウストを助ける。『カラマーゾフの兄弟』では、神を疑ったイワンは発狂・昏睡に陥る。つまりヨブ記を元にした作品群では、一神教の神は勝利している(『カラマーゾフの兄弟』のドミートリーのストーリーラインは除く)。これは演劇において「デウス・エクス・マキナ」と呼ばれる手法であり、最後に神が唐突に出てきて帳尻を合わせていく手法の事である。

関谷は自らの死にそれを見た。自らの悪行に等しい罰、裁きが下され、意志の強い土方が奇跡を起こしたと考えることで神の実在を感じたのであった。もっとも、我々読者にとっては、関谷への裁きは遅すぎるし、それが娘の死の何の説明にもならないため、関谷がどう捉えようと我々には神の存在が十分に確認できた「試練」ではなかった、と指摘しなければならないだろう。ただ、「デウス・エクス・マキナ」はむしろ因果応報を覆す超常的な描写であり、関谷が見た「意志の強い人間の運命」や「奇跡」、「裁き」という物差しすら飛び越えるものであったので、皮肉なことに、かえって関谷を包む状況とは一致を見せるとすら言えるのであるが……。おおよそにおいて良作とは、物語も人物も「あべこべ」で「矛盾」と「パラドックス」を抱えるものであるため、関谷とヨブ記についてまとめた記載をするには、稿を改めた方が良いと思われる。

それでも関谷についての序章を、本稿の終章に持ってきたかったのは、まさに、新平への運命を急に出てきて変えていく尾形が、あくまで人として、それも銃の���を除くととてつもなく弱く、惨めな人間として現れ、新平の親の殺人によって新平を救ったという、いわば「デウス・エクス・マキナ」の”変形という名の否定”ではないか、と指摘したかったからである。

時に死神でなくとも、人の子も人を救う。その一端が、尾形の「ムカつき」であったこと、そしてそれが本誌の白石や1牛山に引き継がれていくことを指摘して、この文の結論とする。

そこに「見返り」はない。尾形は新平を助けようとしたわけではないし、白石はアシㇼパを助けても依頼主の杉元が生きているかどうかすら知らないし、チヨタロウは牛山を失って自身に新たな力を得たわけではない。

だからこそ、「見返り」を問題にしてはならないーー外れてしまうとしても、ボタンを縫い付ける必要はあるのだから。

そしてインカラマッはきっと、情を持たず自分を守ってくれないとしても、谷垣に愛を伝えなくてはならなかったのではなかったのかと思うのだ。

読んでくださってありがとうございました。

過去の文をまとめたモーメント。

マシュマロ。なぜ書いているってマシュマロで読んでるよって次も書いてって言われるから書いているのであって、読まれてない文も望まれていない文も書かないですマシュマロくれ。と言って前回こなかったので人知れず本当に筆を絶ったのであった。そのことを誰にも指摘されなかったので、やっぱそんなもんなんだなって思ってる。

8 notes

·

View notes

Photo

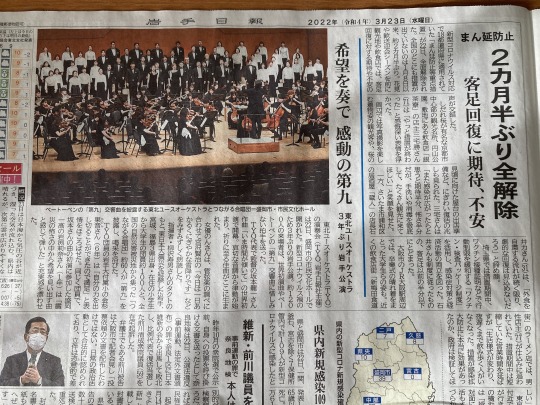

ツアー5日目、盛岡から仙台へ。

おかげさまで22日(水)の岩手公演を無事、しっかりとした手応えで終了することができました。

ついに岩手日報で大谷翔平選手のオープン戦初登板を上回る、今日の紙面トップの写真入り扱いとなりました。

こちらデジタル版記事です。

ゲストとして観客のみならず演奏する団員を魅了する詩の朗読でご共演くださいました、女優・創作あーちすと、のんさんの公式ブログでもご紹介いただいています。

岩手公演当日のバックステージレポートは、またあらためて。

ともあれ、ご来場いただいたみなさま、どうもありがとうございました!

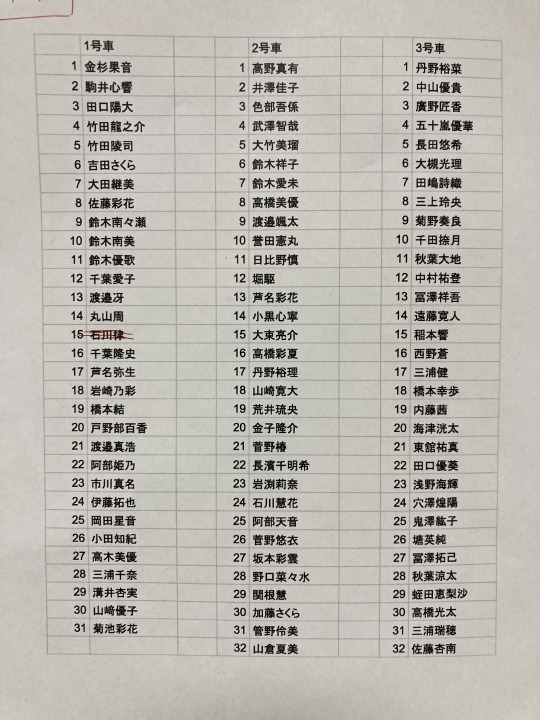

翌日23日(水)は朝からバスで仙台に移動です。わたくしが担当する3号車では・・・。

熟睡率は90%を超えておりました。

3日間の直前合宿で初日は予期せぬ大地震の影響で移動日になってしまい、二日漬けで前日の拍手喝采の名演を見事成し遂げたのですから、疲れてますよね。

胸張って寝よう。

途中の宮城県に入った長者ヶ原サービスエリアでは、福島出身の団員が不思議な名産品を見つけたようで、宮城出身の団員に尋ねているようです。

ふたたびバスに乗り込むと、隣のホルン菊野奏良くん(福島市出身の高校2年生)とトロンボーン海津洸太くん(白河市出身の高校3年生)がお菓子を食べながら小声で話をしていました。

奏良くんから

「田中さん、”がんづき”って知ってますか?」

さきほどのサービスエリアで話題になった宮城の名産品のようです。

「何、それ?」

「いやぁ、福島にもないんですよ」

「東北ってひとつにくくっても、それぞれ違いがあるよね」

「普通に話をしていても、突然わからない方言が出てくるんですよ。仙台の団員だと”いづい”とか、”むつける”とか。」

「そう、実はみんな言葉もいろいろだね」

「そういうの知れるところが東北ユースの良さなんだよなぁ」

さすが第1期に小学5年で入って休団無しの生え抜き団員!

というような話をしているうちに目的地に着きました。

今日の宮城公演が地震の影響で中止になってしまったため、急きょ日立システムズホール仙台をお借りして練習できることになりました。この先、今日を逃すと東京公演まで合奏練習をする機会がありません。

つながる合唱団のみなさんも合わせは無しの練習のため到着されました。

まずは練習会場となるコンサートホールに入る前に、

みんなだんだん慣れてきました、抗原検査の時間です。

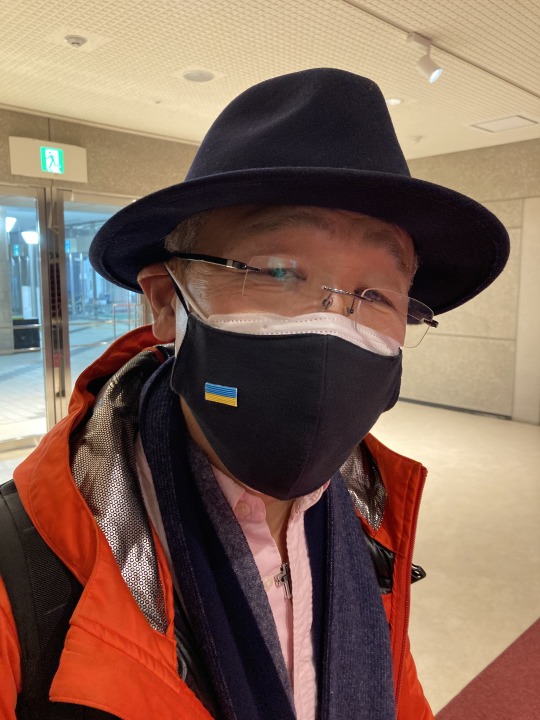

検査結果を待つついでに今日の「主張の強い服を着ている人」を探していたら、声をかけてくれました。

郡山市の大学一年生、ヴァイオリンの阿部姫乃さんなのですが、一見すると主張の強さが感じられません。

しかし、靴が主張していました。

「かわいいでしょ!」

果物王国を謳う都道府県が多い中、福島県もその一つです。福島応援の意味も込めて、合わせ技一本で「主張の強い服を着ている人」認定です。

団員と隔離しての「つながる合唱団」サイドの抗体検査待ちの列の中に「主張の強い服を着ている人」候補者を見つけました。

福岡県からご参加で、「ペ・ヨンジュンと顔が間違われるのではなく、名前が間違えられる」とおっしゃっていた在日韓国朝鮮人のぺェ・ヨンジョンさんです。

マスクが気になって近寄ってみると、

国旗でした!

さらに、

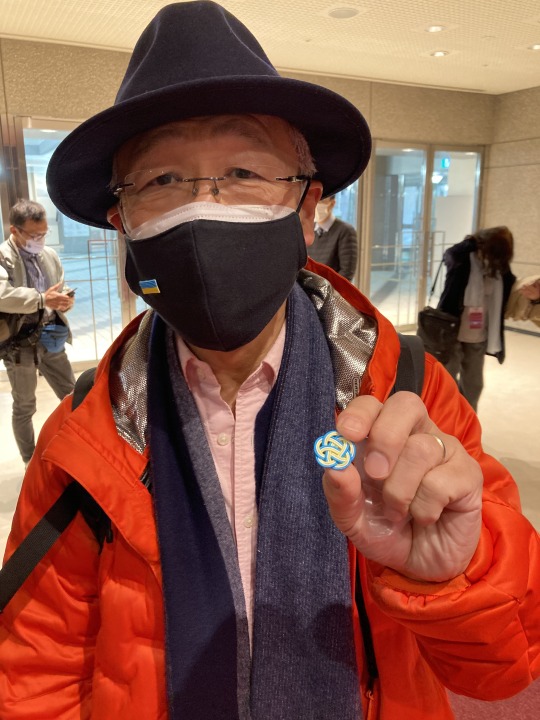

オリジナルでウクライナ・カラーで水引のバッジをつくられたのです。

九州からご参加の9名全員がこのバッジをつけて第九を歌うのだそうです。あとで合唱担当の事務局平子英子さんに伺うと、ペェさんがつながる合唱団の団長とのこと。

もちろん「主張の強い服を着ている人」認定。

現在までのベスト「主張の強い服を着ている人」に間違いありません。

実はわたくしも最近買ったPCケースは、こんな色合いにして主張をしております。

さて、抗原検査の待機組みに眼をやると、合唱団に岩手県宮古市から親子参加の第1期OGのオーボエ鳥居紗季さん、昌子さん親子の姿を発見しました。

やはり似ていらっしゃるものですから、思わず記念撮影をお願いしました。

す、すみません、眼をつむるところまで似ていらっしゃいました。

次のチャンスで再撮させてください。

この日のお昼です。

感染に配慮した横並びスタイルでのランチタイム。

ピーズサインは無言です。

���日の練習会場は仙台フィルのホームとして使用されている立派なホールです。

ここに地元仙台出身のサプライズゲストが来られました。

2019年に東北ユースオーケストラの初の委嘱作品『くぐいの空』を作曲なさった仁科彩さんです。なんと前日の岩手公演を鑑賞してくださっていました。

開演前のプレコンサートから団員の演奏の成長ぶりに感心され、開演で不肖わたくしが司会代役として話はじめた時から涙が溢れたとおっしゃってくださいました(舞台に登場し、話しはじめてスピーカーからのノイズとともに「マスク着けたまま出ちゃってた!」と気づき動揺のあまりマスクを外す際に眼鏡が外れそうになった事件で落ち込んでいたわたくしは救われました)。

みんなが音を一生懸命に聴きあって演奏する姿、素晴らしい演奏に感動しましたとの音楽のプロからの激賞を有り難く拝聴しました。さらには、150個の黒砂糖まんじゅうの差し入れまで、公演お祝いとして頂戴しました。

この春から仙台の某大学で音楽を教えられるために地元に引っ越しされたという仁科さん、今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

東北ユースオーケストラの合宿恒例の忘れ物紹介をしてくれたのは福島事務局の竹田学さん。先週の地震6を記録した国見町にお住まいです。自宅の瓦が飛んでしまい、雨漏りを役場で借りたブルーシートで覆う状態の中、今回のツアーに参加してくださっています。どうもありがとうございます。あらためてお見舞い申し上げます。

栁澤寿男さんによる昨晩の盛岡での公演の振り返り反省練習がはじまって、舞台裏で「こんな立派なホールで練習できるっていいわね。最初の年は高校の下駄箱が並ぶ入り口の吹き抜けで寒がりながら練習してたもんね」と述懐されるのは、福島事務局の大塚真理さん。FTVジュニアオーケストラに続く、ジュニアオケ、ユースオケの事務局のベテランです。今回も日々増える忘れ物をまとめて持ち歩くなどのサポートに深謝です。

そして、さっきからの写真で気になっていた方がいらっしゃるかもしれません。今日3人目の「主張の強い服を着ている人」。

東京事務局で会社の後輩、宮川裕さん(第九合唱参加経験有り)のパーカーが強い主張の色でした。恥ずかしがり屋なので背中でポーズの一枚です。

もう一人、ゲストが楽屋口に来て、抗体検査を受けていました。

第2期、第3期とキャプテンを務めてくれたOGのヴァイオリン畠山茜さんです。現在は東北ユースオーケストラ を長年応援してくださっているJA共済の宮城県本部に勤めています。今日行う予定だった仙台公演のために会社に休日申請をしていたので、そのまま仙台でのホールに来てくれました。手にチョコレートは、TYO同期同学年だった佐藤実夢さん(福島県出身で現在は千葉県で保育士)との共同差し入れでした。

休憩時間には見つけた団員に取り囲まれ、「会いたかったよ〜」と再会の喜びに溢れていました。コロナの時にはできなかったことが、そろそろ戻りはじめている気がします。

練習開始前に団員に挨拶をしてもらいました。1年前の地震による補償をようやく払い終わる作業が済んだのに、先週の地震で未消化率が100%になってしまったとのこと。大人の貫禄を感じました。

途中、栁澤さんは木場義則さんがご指導中の「つながる合唱団」の練習会場へ。

全国からつながって、まだ4日目というのに、妙な連帯感がありますね。

もうひとり、地元在住のゲストが来てくれました。

現在は大学受験のため休団している高校2年生のトロンボーン福澄茉音くんです。同じパートの一つ先輩の海津くんと仲良く再会を喜んでいました。

茉音くんが、「今日、一番ショック受けたわー」と言っていたのが、最初の年の夏の宮古島合宿で福島事務局の渡辺豊さんに同行していた颯太くん(当時5歳、現在は第6期のヴィオラ担当)との背比べでした。

落ち込む茉音くんの周りに高校2年生の同級生メンバーが集まってきたので、再会を祝う記念撮影です。

4月からは「高校三年生ズ」ですね。 茉音くん、志望の理学部物理学科に合格し、復団して東北ユースオーケストラのリーダーとして引っ張っていってくださいね。

この日は3時間ほどの調整練習で、バス3台に分かれて仙台のホテルに向かいます。

わたくしは、ひさびさの「バスの号車担当」として、3号車に乗り込みました。

市街地に入ると、白河市の海津くんが「やっぱり、仙台は人が多いなぁ」と感心しきり。近くに座っていたホルン奏良くんが「コロナ前の中学時代は、よく仙台に友達と遊びに行っていました」というのとは、同じ福島県でもだいぶん違いますね。

バスを降りて、3台分のスーツケースと楽器を運び出し、ホテルの1階から3階にエレベーターで上がって、全員に部屋の鍵を渡すだけで1時間以上かかりました・・・。

とにもかくにも全員元気にしております!

1 note

·

View note

Text

Collections of Hiroki Kikuta’s blog

1997年秋から1999年末まで携わった、

「クーデルカ」という仕事は、僕の人��の中で大きな意味を持つ。

嬉しかったこともあり、残念だったこともあり、しかし、制作に費やした二年間は、

無駄ではなかったと、今振り返って思う。

サクノス立ち上げに助力していただいた、元セガ副社長の故藤本敬三氏の思い出。

ロサンゼルスはウエストハリウッドでの夢のようなモーションキャプチャーセッション。

胸に浮かぶままに、語るべきことは尽きない。

ここでは、写真、設定資料、デザイン画を中心に、ゲーム制作のプロセスと、

その印象を綴っている。

クーデルカのための宣伝用イラストレーション/1998 岩原裕二 部分

このサイトは、1999年12月にプレイステーション向けホラーRPGとして発売されたゲーム「クーデルカ」のディレクター菊田裕樹が、制作資料の掲載や作品解説を目的として運営するものです。ゲームをプレイしてくれたユーザーが、より深くクーデルカの世界とその魅力に親しんでもらうために、僅かなりと助けになれれば幸いです。

---

「クーデルカ」のモーションキャプチャーは、1999年1月、ロサンゼルスはサンタモニカにあるスタジオで収録された。技術面を担当したのはフューチャーライト。普段は「ゴジラ」等のハリウッド映画のSFXを担当している映像制作会社である。遡る1998年9月、僕はイベント系を担当する人員の不足から、それを全てモーションキャプチャーで賄うという構想を建てた。全体で見れば一時間をこえるイベントシーンを、手打ちのアニメーションとスクリプトで実現しようとすれば、5人がかりの仕事となる。しかも、一向に従来のRPGの域を出ない、面白みの無い方法だ。ゲームのドラマ部分を表現するために、効果的で、目新しくて、しかも大きな省力化になる方法として、モーションキャプチャーは画期的な試みだった。無論、問題はあった。技術的に不可能だというのだ。物語の性質上、最大4人を同時にキャプチャーし、併せて音声も収録する必要があったからだ。僕はまず、日本国内のスタジオで実験をし、手応えを掴んだ。その結果、モーションキャプチャーは十分に魅力的な効果を生み出すという確信を得た。しかし同時に、僕の要求する仕様は日本国内では実現不可能であるということも分かった。だが、そこで諦めてはクリエイターが廃る。幸い、以前「双界儀」の録音でお世話になったデイブレイク社の大竹氏が、海外のコーディネイターに詳しいというので、畑違いながら探してもらったら、ロスにそれらしい技術を持った連中が居るという。早速連絡を取り、俳優のオーディション方々会いに行った。ところが実際に会ってみると、彼等も僕が考えるような仕様でキャプチャーをしたことがなかった。4人を同時に、音声もいっしょに、しかも数分に及ぶ芝居をいっぺんに収録する。そんなの聞いたことがない。しかし驚いたことに、面白そうだから是非やってみょうと、彼等は言ったのだ。新しいことにチャレンジするのが嬉しくてしょうがないスタッフ達。こうして、この前代未聞の試みは実現したのである。

クーデルカを演じてくれたヴィヴィアンとエドワードを演じてくれたマイケル。100人程のアクターをオーディションした中から選んだ人達だ。アメリカのアクターの層は厚い。皆、良い作品に出演することを夢見て、演技の勉強をし、技術を身に付け、レストランなどで働きながらハリウッド近辺で暮らしている。アメリカでは基本的に、どのような有名な役者でも、名前だけで出演が決まることはない。必ずオーディションをして、その役に本当に相応しいかどうかを確かめられる。彼等は、役の大小に限らず、それを勝ち取ることに真摯で、また仕事に臨んでも出来るだけ良い結果を残そうとする姿勢を崩さない。

セッションに参加してくれたスタッフ達。フューチャーライト側から、モーションキャプチャーの陣頭指揮にあたってくれたダン・マイケルソンをはじめ、プログラマーのランディ、エンジニアのジョン。彼等は4日に及ぶセッションの中で起った、様々な問題に素早く対処してくれた。日本側から、クーデルカのモーションを担当した竹原君。IPG側から、わざわざこのコーディネイトのためにニューヨークから駆け付けてくれたポール。そして、サウンドエンジニアのキース。

写真中央、このセッションのディレクションを全て担当してくれた、IPGから参加のデビッド・ウォルドマン。彼は日本でビデオクリップのADをしていた経歴があり、日本語が話せたため、今回の仕事に適任として選ばれた。映像制作の現場でのノウハウや、その進行に関して、彼に学ぶところは大きかった。その後、ロスでムービーキャメラマンの学校に入り、本格的に映画制作を志しているらしい。左は、デビッドの女房役のADであるクレイグ。右に居るのは、9才のシャルロッテ役を演じてくれた12才のサラ・パクストン嬢。その可愛らしさで、スタジオの人気者だった。しかし、プロとしての意識は本物で、長台詞を覚え、慣れないキャプチャーに戸惑うこともなく、見事に演じてみせた。下の写真は、キャプチャーセッションに先立つ、リハーサルの時のもの。近くのホテルで部屋を借り、本番の時と同じように、全ての芝居をチェックする。この時キャラクターはどんな気持ちなのか、何を考えながら演じればいいのかを、ひとつひとつ、押さえていく。このシーンは、クーデルカとエドワードが、オグデンとベッシーにスープを振舞われるところ。中央に、いかにも人の良いおばさんを演じてくれた人の良いおばさん、デニス・ホワイト。

スタジオというよりは工場といった有り様だが、実際すぐ横にプロップを組み立てる工房があったりした。一応サウンドステージとして作られてはいるのだが、防音がしっかりしていないため、上空を飛ぶ軽飛行機の音がうるさくて、撮影が中断したのには参った。真中に置いてあるのは、ジェームズら3人が大聖堂に入る扉が開かなくて悪態をつくシーンのための大道具。例えば、扉を叩く芝居が欲しい時に、何もないのにそういう振りだけしても、リアリティーは生まれない。扉を叩く時には、そこに扉があるべきだ。下の写真は、ゴミの山に埋もれてひっそりと稼動しているSGIのONYX。これに限らず、驚くような機材が、ごく当たり前に使われているのをあちこちで見た。聞けばそれらは全て、レンタルなのだという。こういう所にも、日本との状況の違いを感じた。右は、連日に及ぶ深夜の撮影で疲れ果てて眠りこける僕。

2000/11/25 菊田裕樹

---

ヴォイニッチ文書 部分

Emigre Document

紀元前5000年をさかのぼる昔、ブリタニアには高度な巨石文明を持った民族が栄えていた。今も島のあちこちに残るドルメンやストーンサークルは、現代科学を持ってしても不可能と思われるほどの彼らの技術力を、我々に示している。彼らはケルト人が到来するまで、全世界でも最も進んだ文化と文明を持つ民族であった。エジプトでピラミッドが建築される遙かに昔。中国、バビロニア、イスラエル、どの文化圏よりももっと以前に、ブリタニア全土に分布する巨石遺構は建てられたのである。

その力の秘密は、彼らの持つ宗教にあった。彼らは大地より湧きいでる生命の秘密に手をかける術を知っていたのである。生と死を操り、不死や、あまつさえ死者の再生をも我がものにし、労働力としての人間ならざる怪物を生み出し、高度な文明を築き上げた。それは自然の持つ輪廻の法則そのものを御する行いであり、神の為す神秘に等しい。いや、彼らこそが原初の「神」だったのかもしれない。彼らはその「神を遙かに遡る世界の成り立ちの秘密」を、文字にして書き記すことはなかったが、その祭儀や術としてのノウハウは、ケルト社会のドルイド僧に引き継がれた。ドルイド僧は古代人の残した祭儀法を基盤に、自分たちなりの技術的アレンジを加え、古代人には及ばないまでも、天地の秘密を力に変換することを自らのものとした。

だが、彼らもまた、自分たちの慣習や宗教に関して書き残すことをしない。ケルト民族の在りように関して最初に言及したのは、まさにそこを征服せんとして兵を進めたユリウス・カエサルである。しかし、彼が紀元前50年頃に「ガリア戦記を」書き記す以前に、前4世紀頃ケルト民族と親交のあったアレクサンダー大王が、アレクサンドリアの大図書館に收めるべく、ドルイドの秘儀をギリシア語で文書化させていたのである。彩飾図版を交えて作成されたこの文献は、その任に当たった人物の名を取って「エミグレ文書」と名付けられた。

この文書は閲覧を禁じられた秘密の書として王宮の図書館に保管された後、戦禍を逃れて持ち出され、数世紀の間、各所を転々とする。その間にはキリスト教の成立やローマカトリックの隆盛などがあるが、6世紀に入り、アイルランドに様々な修道院が建設され、写本事業が盛んになった結果、イタリアの片田舎に忘れられていた「エミグレ文書」は、リンデスファーン島にある写本で名高い修道院に持ち込まれた。だが、ギリシア語に堪能でない彼らは、内容の美しさや彩飾の艶やかさに目を見張りこそすれ、文書の持つ本当の力に気づくことはなかった。

9世紀に入って、度重なるヴァイキングの来襲により、蔵書の保存に危機を感じた修道院は、重要な文献を各地に避難させ始める。アイルランド生まれで敬虔な信者であるヨアヒム・スコトゥスとダニエル・スコトゥスの兄弟は、大修道院長より「エミグレ文書」を託され、その内容に驚愕した兄ヨアヒムは弟ダニエルをウェールズの辺境にあると記される聖地へ赴かせ、自らは写本を携え、フランス王の元に庇護を願い出た。弟ダニエルは聖地で修道院を建て、祈りを捧げて一生を終わる。兄ヨアヒムは碩学として歴史に名を残すが、その死後、ローマ法王庁に写本を接収されてしまう。

キリスト教を脅かす力を持ったこの文書は、ローマ法王を恐怖させ、禁断の書物として誰にも閲覧を許すことなく、書庫の奥底にしまい込まれたが、13世紀になってその損傷の激しさから、新たな写本を作る必要が生じ、当時最高の知識人として名高かったフランチェスコ会修道士ロジャー・ベーコンにその任が与えられた。彼は10年にも渡ってフランスに幽閉され「エミグレ文書」を精確に複製することを強いられたが、その過程で文書の知識は彼の物となった。秘密を守るため彼をそのまま監禁し、二度と世に出すまいという法王庁の意図とは裏腹に、彼は密かに外部と連絡を取り、自らが解読した文書の示す聖地へ赴き、生命の秘密を探る試みに取りかかるべく、着々と準備を進めていた。

彼は、先にダニエル・スコトゥスが建てた修道院を��修し、実験施設となるべきゴシックの大聖堂を建築させた。そこで彼がどのような秘術を試みたのかは、記録に残っていないが、法王庁の手を逃れフランスを脱出した彼は、二度と姿を現すことはなかった。彼は、姿を消す前に、新たな一冊の写本を残している。エミグレ文書の記述を元に、ウェールズ語の暗号で書かれたその写本は、聖地の修道院に残されていたが、16世紀になってエドワード・ケリーとジョン・ディーによって発見され、新たな写本として書き直され、さらにローマの修道院を経て、20世紀になって古物商ヴォイニッチによって再発見され、ヴォイニッチ文書と名付けられて、現在エール大学のベイニック図書館で閲覧できる。

また、ロジャー・ベーコンによって複製された「エミグレ文書」写本(原典は破棄された)は19世紀までヴァチカン宮殿の奥深くに秘蔵されていたが、1890年頃何者かに盗み出され、以後その行方を知る者はいない。ダニエル・スコトゥスが建てた修道院は1536年の修道院廃止例の後、政治犯や重要犯罪人を拘留し処刑するための施設へと転用され、聖なる場所で多くの人命が闇に葬られた。

(設定資料より)

2000/10/25 菊田裕樹

---

2000/10/25 Hiroki Kikuta

Koudelka Iasant

1879年生~没年不詳。イギリスはウェールズの田舎、アバージノルウィンの寒村生まれのジプシー。幼い頃から強すぎる霊能力を持ち、様々な怪異を起こすため、呪われた存在としてジプシーの世界から追放される。1888年9才頃ロンドンで霊能力者ブラヴァツキー婦人に拾われ、秘蔵っ子として厚遇されるが91年婦人が他界すると共に、再び放浪の旅へ。普段は霊媒として失せ物を探したりして、糊口をしのいでいる。

年は若いが、世の中の事情を一通りわきまえたところがあり、良く言えば大人、悪くいえばすれっからし。普段はあまり明るい顔をせず、大体において不機嫌そうで態度が悪いが、時折女らしいところを見せる。差別される者や愛されない者に肩入れする傾向がある。自分を表現することが下手。

(登場人物設定資料より)

Notes

クーデルカという名前は、著明な写真家であるジョゼフ・クーデルカから採ったものだ。口にした時の不思議な響きと、民族や国籍を感じさせないところが気に入って、名字ではなく名前として使わせてもらった。手元の資料を見ると、キャラクターデザインの岩原裕二氏にコンペ用のスケッチを発注したのは1998年の3月26日だが、遡る2月10日の段階で、僕はゲーム全体の進行手順と、シナリオの箱書きを完成させていたし、キャラクターの心理設計も完全なものとなっていた。クーデルカはジプシーの出身である。彼らはインドをもっとも古い故郷とし、放浪に生きる人々で、自分たちのことを誇りを込めてロムと呼ぶ。それは人間という意味で��る。一般社会の人間たちとは隔絶され、自分たちの血縁関係の中だけで生きている彼らにとって、追放はもっとも苦しい罰となる。クーデルカはその特異な能力ゆえに、子供の身でジプシーを追われることになった。僕は彼女を、どこにも安住することを許されない、最も孤独な存在として設定した。平和で豊かな暮らしの中に、彼女の居場所は無い。呪われた魔物や幽霊が跋扈する、廃虚の暗闇の中にだけ、かろうじて自分を置くべき空間を見出せる。クーデルカは、そういう悲しい存在なのである。

岩原氏はこのプロジェクトのために、100枚にも及ぶキャラクタースケッチを描いた。クーデルカだけでも数十枚になるが、そのほとんどはポリゴンによるモデル化のための制約から来る衣装デザインの試行錯誤であり、キャラクターの本質部分に関しては、最初から完成形に近いものを掴んでくれていたようだ。また、氏にはゲームの制作に先行して角川書店の雑誌で漫画連載を始めてもらい、ゲーム設定の1年後のストーリーという立体的な構成で、物語の厚みと魅力を増すことに貢献してもらった。

クーデルカのポリゴンモデルは、当時広島のコンパイル社の倒産で行き先を捜していた渡辺伸次氏に、経済的に援助するということで東京に移り住んで制作してもらった。彼は同社の仲間とCGスタジオであるD3Dを設立した。そのころの彼等には全く実績が無かったが、見せてもらったプロモーションムービーのキャラクターの動きに並ならぬ情熱を感じ、彼等と一緒に新しいチャレンジをする気になったのである。しかし実際、キャラクターのモデリングは難航した。ゲームスタッフ側の無理解も大きな原因だったが、D3D側もクーデルカほど高いレベルのモデルを作るのは初めてとあって、試行錯誤のために何ヶ月も時間が必要になった。リテイクに次ぐリテイクの嵐。最終的には、僕自身が彼等の後ろに付いて、鼻をもう少し縮めてだの、唇をもう少し上げてだのと細かく指示を出し、なんとか納得のいくものに仕上がるまでに半年近くかかっている。

モーションキャプチャーにおいて声と演技を担当してもらったヴィヴィアン・バッティカ嬢は、米サンタモニカ・スタジオで行ったオーディションの中で、クールで独特の色気があり、抑えた芝居の出来る人として選定した。ただ可愛いだけではなく、クーデルカの持つ陰の部分を表現するためである。彼女自身まだ若く経験も浅いとはいえ、その熱意と努力は相当なもので、10分にも及ぶ長丁場の芝居、何十行もある長台詞を、たった数日で完全に頭に入れて撮影に臨む辺り、なるほどプロというものはこういうものかと感心させられた。度重なる技術的不備にも嫌な顔をすることなく、エドワード役のマイケル・ブラッドベリーと現場の雰囲気を明るく盛り上げてくれたことには、感謝の言葉もない。

2000/10/25 菊田裕樹

llustrated by Yuji Iwahara

このページ内の全ての画像及び文章の著作権、版権、複製権、二次使用権は全てその正当な著作者、権利所持者に帰属します。よって、無断複製、無断転載を含め、著作権法に違反する形態でのあらゆる利用を禁止します。

All Rights Reserved 1997 1998 1999 2000.

クーデルカは(株)サクノス・SNKの登録商標です。

All Rights Reserved (C)SACNOTH/SNK 1999

---

Nemeton Monastery

イギリスはウェールズ地方。アバースワースにほど近い、海沿いの断崖に、人気もなく廃墟と見まごうようなネメトン修道院がある。ちょっとした公園ほどもあるその敷地の中には9世紀頃に建てられたと思われるロマネスク様式を色濃く残した修道僧の宿坊をはじめ、13世紀頃に建てられた飛び梁も美しいゴシックの大聖堂、会堂をかねた図書館、鐘つき堂、屠殺場を兼ねた炊事場、処刑台に使われた東屋、近代になって建てられた宿舎などが、全体を囲む壁と一体化して並んでいる。16世紀に修道会を禁ずる制令が発布されるのを待たずして寂れ、廃墟と化したこの場所は、17世紀に入って政治的な犯罪者や虜囚などを閉じこめたり処刑したりする目的に使用された。今でもどこかに地下牢が隠されているといわれている。近代になって、訪れる者も居なくなり、荒れるに任せていたのを、ある資産家が物好きにも買い取って移り住んだが、程なくして彼は姿を消し、後には様々な憶測と噂だけが残った。あるいは、財宝が隠されたまま埋もれているといい、あるいは、悪魔が彷徨っているといい。再び廃墟と化したこの修道院を訪れるのは、人目を避ける犯罪者や一攫千金目当ての食い詰め者だけだった。

(制作資料より抜粋)

ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三

1998年2月の段階で、ゲームの進行に伴う、マップ全体像の設計は、ほぼ出来上がっている。八棟の建物、地下道、墓地など、全部で100個見当の区画からなる構成で、イベントと連動して移動できる範囲が拡がっていく。実は、このような閉鎖された空間を舞台として設定したのは、単に演出的な意図によるものではなく、人的物理的制約による結果なのである。例えば、高度に訓練されたグラフィックスタッフが20人居るならば、一年間に500から600枚を超える背景画を制作することが可能だ。しかし、楽観的に考えても数人が限度と思われる人材確保の現状を前提にすると、およそ100マップ200~250画面が、用意できる背景数の上限と見なければならない。一般のRPGのように、ワールドマップがあって幾つもの街があって、などという仕様は、最初から無理。そこで、極めて限定された空間を設定し、それを有効に活用しつつ、様々な雰囲気のバリエーションを提供できるような仕掛けを考案した。それがホラーRPGという枠組みだったのである。

ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三

ネメトン修道院を構成する建物群は、そのひとつひとつが、建てられた年代も、目的も異なるものである。各々の建築様式の違いは、ドラマの進行と相まって、ユーザーを飽きさせないための装置として機能する。扉を開けて新しい建物に入る度に、物語が次なる展開を迎えたことを実感してもらうために。微にいり細にわたり、緻密に作り上げることが、あたかも実際にそこに居るかのような臨場感を生む。そのために最も必要だったことは、実際の建築物を参考にすることであった。

ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三

物語上でアバースワースとしたのは、アイルランド側の海岸にその場所を置きたかったからだが、98年8月にスタッフを伴って訪れた実際の取材は、ウェールズの下側に位置する観光地ペンブロークシャーを中心に行った。その一帯は、草原から突然に切り立った断崖が現れ、地平線の彼方まで続く、不思議な景観の土地である。その周辺に夥しい数の修道院や城跡が存在する。あるものは往時を偲ばせて健在だが、ほとんど廃虚と化した遺構も多い。セント・デイビッド教会は、中世そのままの姿で我々の目を楽しませてくれると同時に、石造りの聖堂が持つ、独特な雰囲気を理解するのに役立った。また、垂れ込めた雲と雨が作るどんよりとした暗い空気は、実際にその場に立ってみないとイメージできないものである。近辺の修道院の壁や石組みを大量に撮影して、3Dモデル用のテクスチャーとして使ったのも、大きく意味がある試みであった。

さて、ネメトン修道院の大聖堂はゴシック建築として作られているため、本当ならば、その常として側廊が無ければならない。ゴシック建築は荷重を分散する構造にすることで壁を薄くし、ステンドグラスの設置を実現しているからである。しかし、ゲーム仕様上の制約としてプリレンダリングのマップを考えた時に、多数の柱を立体的レイヤーとして配置することが困難であるために、内部を単純な箱型にせざるをえなかった。外側から見ると、飛び梁様の補強柱が一定間隔で取り付けられているが、現実の物として考えれば、全体の重量を支えるために、壁自体もさらに厚くせざるをえないと思われる。なお、大聖堂頂部の鐘突き堂は、そのものが飛び梁によって構成されている特殊な形式だが、これは架空の物ではなく、実際に存在するスタイルであることを付け加えておきたい。

2000/10/25 菊田裕樹

---

Library : クーデルカという物語

By

菊田 裕樹

– 2000年 3月 28日Posted in: Library, Library : ARTICLE

クーデルカという物語

2000年3月 公開

このサイトを御覧の方には僕の制作した

RPG「クーデルカ」を未プレイの向きも多いと思う。

手短に説明すると、19世紀のイギリスはウェールズの

片田舎にある今は廃墟同然と化したある修道院を舞台に、

クーデルカという19才のジプシーが出会う様々な

怪異をテーマにした、いわゆるモダンホラーと

呼ばれるジャンルに属するゲームである。

僕はこの作品のコンセプトに始まり、キャラクター設計、

マップ構成、シナリオ、ムービーや

モーションキャプチャーイベント部分の

ディレクション等など、様々な種類の仕事をした。

基本的な部分の組み立てには約3ヶ月ほど要しただろうか。

全部で100冊以上の本に眼を通したが、

物語の発想の土台となったのは、

「幽霊狩人カーナッキ」という本であった。

短編集で、主人公である怪奇現象研究家カーナッキが、

様々な「怪異」と「怪異に見えるもの」に遭遇し、

あるものは解決し、あるものは良く分からないまま

終わる(笑)という、味わいのあるホラー小説集だ。

興味のある方は是非一読されたい。

さて、僕が物語を組み上げる段階でこだわるところは、

歴史上の事実を曲げないということである。

実際に起こったとして、記録に残っている様々な事件を、

相互に関連付け、その隙間を虚構で埋めていくという

やりかたが僕は大好きだ。

同じ嘘をつくのでも、まったく根拠も無く考えるのと、

事実に基づいてその基盤を組み上げていくのとでは、

細かい部分でのリアリティーが違ってくる。

だから、クーデルカという物語には、

プレーヤー諸氏が考えているよりも、

ずっと多くの史実が含まれている。

エドワードやロジャーが実在の人物である事など、

歴史に興味のある方は、調べてみられるのも一興かと思う。

1898年は科学と迷信がせめぎあう世紀末の、

まさに移り変わる一瞬を捉えて興味深い時代である。

明ければすぐに1900年、近代科学文明の浸透の

象徴ともいうべき、パリ万博が開催される。

そしてそれこそが、僕がクーデルカの続編と

目論んでいた物語の舞台なのである。

ウェールズを描くために、ロンドンやペンブロークに

足を運んだのと同じように、僕はパリやベルギーに

取材をするつもりだった。

(パリ万博に出展されていた建物が、当時の

ベルギー王の要望で買い取られ、

ブリュッセルに現存するのだそうだ)

会場から郊外を結んで建設された地下鉄と、

そこで起こる怪異。エースネクスト誌連載中の

漫画版のエピソードを終えたクーデルカが、

拠ん所ない事情でパリを訪れ、地下に巣喰う

亡霊どもの争いに巻き込まれていく。

実はクーデルカの続編は、僕の頭の中では4作目まで

出来ている。第一部イギリス、第二部フランス・・・

とくれば、第三部はアメリカである。

時代は大きく跳んで、1973年アメリカはシカゴ。

主人公は、シカゴ大学で教鞭を取る文化人類学者、

クーデルカ・ロードメル。

クーデルカの娘アメリアが後に渡米して産んだ子供で、

つまりは孫だ。ベトナム戦争末期とあって、

帰還兵が持ち帰ってしまった悪霊が、

様々な殺人事件を引き起こすのを、まだ生きている

ロジャーの助けを借りて解きあかしていく。

(ちなみにロジャーはスーツを着て出てくる)(笑)

そして第四部は1984年奈良。

関西大学で教える友人の宗教学者の元を訪れたクーデルカは

何者かに命を狙われ、陰陽師や式神と戦う羽目になる。

奈良の巨石墳墓や京都の町並みが、

雰囲気造りに一役買うだろう。

残念なことに、今のところ僕がそれらの

続編を作る予定はないが、

小説のようなものであれば、書いてもいいかなあと思う。

Story of Koudelka : Library

---

Haven: On Koudelka, you served as producer, writer, and composer. What were some of the goals you accomplished in taking on these various responsibilities? Were there ways in which the project could have been better realized?

Hiroki Kikuta: Let me begin by saying, whenever you divide up responsibilities among a group of people concerning the judgments that get made on a project, the end quality is bound to suffer as a result. To keep the quality high and the schedule organized on a project, it's better for as few people as possible to be making key decisions, and for them to be communicating within the group with as few conflicts as possible. The ideal situation would be for but one director to be delegated the responsibility of expressing his or her creative vision. That said, for Koudelka, I was pursuing that degree of creative control.

To prepare, in gaining an understanding of the game's setting, I read about one hundred books on English history, touching on periods from the Medieval era to around 1900. It proved useful in discovering relevant episodes which could be incorporated into the story. Having several events to ground the plot in a kind of historical reality, I then started building on that foundation with some fictional events. For example, the character of Edward is based on an actual Irish dramatist named Edward Plunkett, 18th Baron Dunsany, while the woman who writes a letter for Charlotte is based on Sophie Dorothea of Württemberg. Roger Bacon is, of course, a historically famous philosopher. Also, the incident on the Queen Alice really occurred and is recorded in the captain's log of the vessel. By filling out the gaps in those historical events with fictional incidents, such as the Emigre Document and reincarnation ritual, I aimed at providing a realistic basis to the imaginary aspects of the story.

Before production, some members of our staff went on a trip to Whales to gather information and capture the genuine atmosphere of the place with our own eyes. We demanded extreme accuracy in providing the background details, and we even used motion capture technology to provide culturally appropriate body language for the characters, techniques advanced enough to compete with the standards of the Hollywood industry at that time. Those challenges, which were provided by the passion motivating that project, were the real essence of Koudelka.

Koudelka, "Patience," music sample

I remember that I was reading the critical biography of James Cameron, who was making Titanic at that time, on the airplane to England. I was overwhelmed by his tremendous efforts to capture those startling images. At that time, I realized that it is necessary for creative work to have a degree of obsessive passion involved. I hope that some degree of that conviction had a positive result on the end product.

---

As soon as it is in the year 1900, the Paris World Expo is to be held as a symbol of the penetration of modern scientific civilization.

And that is the stage of the story that I was thinking as a sequel to Kuderuka. In the same way that I went to London and Pembroke to draw Wales, I planned to cover Paris and Belgium.

(It seems that the building which was exhibited in the Paris Expo is bought at the request of the King of Belgium at the time and exists in Brussels.) The subway built by connecting the suburbs from the venue and the monster occurring there. Kuderuka who finished the episode of the comic version in the series of Ace Next magazine visits Paris due to circumstances that are not based, and is caught up in the strife of ghosts who nest underground.

(The first line of the Paris Metro opened without ceremony on 19 July 1900,[4] during the World's Fair (Exposition Universelle - that is what is meant by subway)

Actually, the sequel to Kudelka is made up to the 4th in my head. Part 1 England, Part 2 France · · ·

If you do, the third part is the United States. The era greatly jumped, in 1973 America was Chicago.

The hero is a cultural anthropologist, Kurdelka Roadmel, who teaches at the University of Chicago.

Kuderuka's daughter Amelia is a child who gave birth to the United States later, that is, it is a grandchild. With the end of the Vietnam War, the evil spirits brought back by the returning soldiers will solve various murder cases with the help of living Roger yet.

(By the way, Roger comes out wearing a suit) (lol) And the fourth part was Nara in 1984.

Kurdelka who visited the origin of a religious scholar of a friend taught at Kansai University is targeted to someone, and it will be fought against the Yin Yang masters and the expression god.

The megalithic tomb of Nara and the townscape of Kyoto will contribute to the atmosphere building.

Unfortunately, for the moment I have no plans to make those sequels, but if it's like a novel, I wonder if I can write it.

---

RocketBaby: At what age did you become interested in music?

Hiroki Kikuta: When I was ten years old, I met up with the music of Emerson, Lake & Palmer. I had never heard such marvelous music before. It was quite an impact for me. A few months later I heard that Keith Emerson was using a particular instrument called MOOG synthesizer.