#岡藩

Text

会津藩への挽歌 永岡慶之助

エルム

12 notes

·

View notes

Quote

九州で有馬氏と言えば、

龍造寺(りゅうぞうじ)氏と肥前の覇権を争ったキリシタン大名の有馬義貞(ありま よしさだ)や晴信(はるのぶ)が思い浮かびますが、

久留米藩の有馬氏は摂津国(大阪府)の豪族で、出自も全く別です。

早くから豊臣秀吉に従って功を成した有馬豊氏(とようじ)が、関ヶ原の合戦や大坂の陣で徳川に味方して加増を受け、最終的に久留米に21万石の大名となりました。

島原の乱が発生したときには日向延岡には有馬晴信の子直純(なおずみ)がおり、

両有馬氏ともに出陣しています。

第241回 九州に両有馬氏並び立つ|綱渡鳥@目指せ学芸員2.0

有馬 頼寧(ありま よりやす1884年 - 1957年)は、久留米藩主・有馬家の第15代当主で伯爵。農林大臣などを歴任。戦後日本中央競馬会第2代理事長として競馬界の発展に尽力、日本中央競馬会にて行われるGⅠ競走「有馬記念」の名前は有馬頼寧に由来する。

晴信の子孫は、 江戸時代には越前国丸岡藩主家、明治維新後には華族の子爵家となった[1]。

丸岡は現在は福井県北部の坂井市(さかいし)。

0 notes

Photo

棟中央にも千木を置くスタイルの波多神社 奈良時代第37代斉明天皇の御代に創建した美作国南部の山奥に鎮座する古社です 江戸時代初代津山藩主となった森氏の崇敬が厚く社領を寄進され江戸中期宝永年間に現在の社殿が造営されました 元々畑三社権現と称していましたが幕末に畑三座神社と改称し明治6年に現社名となりました 現在の御祭神は速玉之男命ですが、かつて三社権現と呼ばれていたのはおそらく熊野権現を祀っていたのではないでしょうか 資料が乏しく推測ですけども #波多神社 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 波多神社(はたじんじゃ) 鎮座地:岡山県久米郡久米南町羽出木896 主祭神:速玉之男命 社格:郷社 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 #神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#神道#shrine#shinto#日本の風景#参拝#神社巡拝家#recotrip#神社建築#神社仏閣#パワースポット#岡山県#久米南町 #美作国 https://www.instagram.com/p/Cm6-pe8vSHu/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#波多神社#神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#神道#shrine#shinto#日本の風景#参拝#神社巡拝家#recotrip#神社建築#神社仏閣#パワースポット#岡山県#久米南町#美作国

45 notes

·

View notes

Text

河野研司さん

相良藩主・田沼意次の功績 伝える契機に 2025年大河ドラマに登場 牧之原で高まる期待

[静岡新聞]

2023-11-08

7 notes

·

View notes

Quote

近藤らは敗走し、3月8日には八王子宿(東京都八王子市)において江戸引き上げを宣言した。この頃、永倉新八、原田左之助らは勢力を結集して会津において再起を図る計画を立て、3月11日には江戸和泉橋医学所において近藤と面会するが、近藤は永倉・原田らの計画に対して近藤の家臣となる条件を提示したため両者は決裂し、永倉・原田は離脱した。近藤・土方は会津行きに備えて隊を再編成し、旧幕府歩兵らを五兵衛新田(現在の東京都足立区綾瀬四丁目)で募集し、隊士は227名に増加した。近藤は変名をさらに「大久保大和」と改めた。

4月には下総国流山(千葉県流山市)に屯集するが、新政府軍は3月13日にすでに板橋宿(東京都板橋区)に入っていた。新選組は4月1日・2日には流山の光明院・流山寺に分宿し、近藤・土方は長岡七郎兵衛宅を本陣としていた。新政府軍は総督内参謀の香川敬三が大軍監となり、下野国宇都宮の宇都宮城占拠を企てる会津・桑名勢に対抗するため日光街道を進軍し、4月2日には糟壁(埼玉県春日部市)に至っている。新政府軍は流山に集結した新選組が背後を襲う計画を知り、4月3日には近藤を捕縛する。近藤捕縛は史料により状況が異なり、越谷の政府軍本営に出頭したとする記録もある。

しかし、大久保が近藤勇と知る者が政府軍側におり、そのため総督府が置かれた板橋宿まで連行される。 板橋宿平尾の脇本陣豊田家に幽閉され、板橋宿本陣にて連日取り調べが行われた。近藤は大久保の名を貫き通したが、元隊士で伊東甲子太郎率いる御陵衛士だった加納鷲雄、清原清に近藤であると看破され、結局捕縛された。その後、土佐藩(谷干城)と薩摩藩との間で、近藤の処遇をめぐり対立が生じたが、結局土佐藩(谷干城)が押し切り、慶応4年4月25日(1868年5月17日)、中仙道板橋宿近くの板橋刑場で横倉喜三次、石原甚五郎によって斬首された。享年35(満33歳没)。首は京都の三条河原で梟首された。

近藤勇 - Wikipedia

6 notes

·

View notes

Quote

ある武士が近江国を旅していたときの話。大切な金を馬の鞍につけたまま馬を返してしまった武士は金が戻らずがっかりしていたが、そのときの馬子が金をそっくり渡すため武士のもとに戻ってきた。感謝した武士はせめて礼金を渡そうとするが馬子は受け取らない[3]。仔細をきくと、馬子の村に住む中江藤樹の教えに導かれてのことという。そこで武士は迷わず、藤樹の弟子となった。この武士こそのちに岡山藩の家老となった熊沢蕃山であるという

中江藤樹 - Wikipedia

落語みたいな逸話。

文七元結 - Wikipedia

- - - - - - - - - - - - - - - -

代表的日本人 - Wikipedia

『代表的日本人』(だいひょうてきにほんじん、原題:Representative Men of Japan/Japan and the Japanese)は、内村鑑三による英語の著作である[1]。西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮の生涯が紹介されている[2]。

5 notes

·

View notes

Text

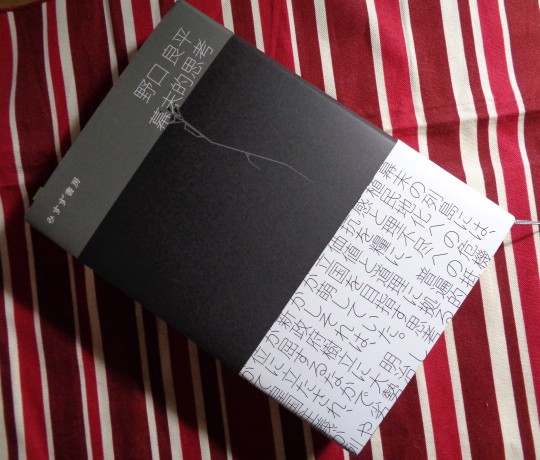

勉強メモ

野口良平『幕末的思考』

第2部「内戦」 第四章「未成の第二極」1~3

細かいメモ

野口良平『幕末的思考』みすず書房

第2部「内戦」第4章「未成の第二極」1~3

きのう大まかに書いたことの、さらに書き留めておきたい細かいことどもをメモします。

【目次】

■中江兆民とルソー

■西郷に希望を託した若者たち

■会津藩士たち

■増田栄太郎と福沢諭吉

■中江兆民とルソー

中江兆民は、大久保に直談判して(司馬遼太郎『翔ぶが���く』で、中江青年が大久保の馬車を追いかけて、乗せてもらいながら売り込みをするシーン、印象的ですね。なんか、長い小説の中に、二回くらい、この同じシーンが出てきたような)岩倉使節団に随行する留学生としてフランスに学ぶ。

ルソーの『社会契約論』に目を拓かれ、これを訳して日本に紹介するが……

まず、ルソーの思想とは。

ルソーの最初の著書『人間不平等起源論』では、「すべての人間が本来平等である」という。

我々をつないでいる身分制度の鎖を解き放て! と。

(高校生の時、これを聞いてときめいた。平等だったのか! しらんかった! 生まれつき高級な人と、わたしのようなどうしようもないのがいて、そういうことは運命的に決められているのだと思っていた! 民主主義の時代に生きてる私でさえそう思うのに、身分制度の時代に生まれてそんなことを考えたルソーって天才だ! と。うれしかった。平等なんだ!! わーいと思った)

だけど、どうだろう。どこまでも自由だとしたら、力が強かったり悪知恵が働いて良心のかけらもない人が、気の弱い人や体の弱い人を押しのけて、奴隷にしたり餌食にしたりするのも自由、ってことになる。そしたら弱い者には勝ち目のない地獄になる(今の日本のようですね)。

この状態を、ホッブスは「自然状態」といって指摘した。

『人間不平等起源論』の七年後、ルソーはこれに答えるべく?『社会契約論』を書く。

強くて悪い者が好き放題する自由は、やっぱ困る。

で、こうまとめたそうだ。p176

《人間は、ルール(鎖)なしには自分を自由にする力を持たない。ルールには、正当化しうるもの(鎖)と、そうでないものとがある。》

その正当化しうる鎖とは、力ではなく約束。(じーん)

《正当化しうるルールの源泉とは、各人が自己保存と自己への顧慮を手放すことなしに、すべての人と利益を共有しうる結社の創設への合意(convention)すなわち「社会契約」である。》

しかし、難問が!

「えー。おれ強くて頭いいいから、好き放題してても困らない。ルールなんか従いたくないんだけど。自由がいい」という横暴な人たち(往々にして世の中の主流になる)を、どうやって約束の席につかせうるか。

↓

ルソーは「立法者」というスーパーマンの存在を考え出して、この人になんとかさせようとしている。

↓

中江も自分で考えた。

やっぱり答えは出ないけど、

徳が高くて強い立法者と、その補佐役がいたらいい!

とこのとき考えたそうだ。

そして、この立法者が西郷さんで、補佐役がオレ!

でも、中江の「フランスすばらしい!」は、航海中のベトナムでかげる。人権に目覚めたはずのフランス人が、ベトナム人に酷いあしらいをしている!

「人権を考え出したのはヨーロッパ人だが、実行するのはアジア人だ!」

しかしさあ、どうやって実現する? (むずい)

■西郷に希望を托した若者たち。

大久保たちの裏技を使ったやり方に敗れ、野に降った西郷。

(私としては、やめんでほしかった)

大久保たちのごり押し近代化(武士の禄を奪い、藩をなくし、誇りだった刀を強制的にやめさせ……)に異議申し立てせんという旧士族たちが、方々で叛乱を起こす。

(江藤新平のことももう少し知りたいなあ)

西郷は、慕ってきた子分たちと共に鹿児島で私学校を開いていた。

西郷自身は、ことを起こすことに対して慎重だったようだけど、

結局、大軍を率いて、東京へ押しかけ政府のやり方をあらためさせようと「挙兵」。

鹿児島を出発。

でも熊本で負けてしまい……。

明治10年9月、よくドラマに出てくる最期をとげる。

この節で、私が胸を衝かれたのは、

中江兆民世代の、ほんとに有望な人(小倉処平、宮崎八郎)、

迷える青年(増田栄太郎)らの戦死だ。

小倉処平は、

日向飫肥藩の仲間たちをひきいて西郷軍に参じた人望ある人。

かつては藩主に留学制度を進言し、選抜した青年たちを率いて長崎に学ぶ。のちロンドンにも留学。《英国仕込みの自由主義者であり、中央政府による急進的な近代化とは異なる、もう一つの近代化の可能性を探っていた人物だった。》p183 (滂沱)

宮崎八郎は、熊本荒尾村の庄屋の次男(実質長男)。

《人民の擁護者を任じる家風の中で育てられた》p179

(中岡慎太郎みたいね)

八郎は、はじめは、列強の理不尽への怒りや、政府の強引さへの不満から、征韓論に熱中し、征台義勇軍を組織するなど、物騒な感じだったが、中江訳『社会契約論』に目を拓かれる。

それがどうして、西郷の武装蜂起に参加?

→「キミの考えは西郷とは違うじゃないか、どうして西郷軍へ?」と聞かれて、

「西郷を助けて政府を倒してから、西郷を倒すんじゃ」

(西郷軍に身を投じた若者には、こういう人が多かったようだ)

けれどもどちらもならぬまま、戦死。

その克明な日記は、預かった人が川の徒渉に失敗して永遠に喪失してしまったと。

……このシーン、小説のよう。

川の畔に立ち尽くしたような気持ちに。

■会津藩士たち

また、西郷軍を熊本で果敢に防いだ政府軍には、多くの有能な旧会津藩士が加わっていたことも記される。

極寒不毛の斗南藩へ送られたのち、一族を率いて新政府の警視庁に出仕した、元会津藩家老の佐川官兵衛は、阿蘇山麓で戦死。(呆然)

同じく元家老の山川浩は、西郷軍に囲まれた熊本城を後巻きして救出する。

いっぽうで、同じく会津藩士だった長岡久茂は、政府打倒を試みて、獄死していた。

両極に別れたように見える彼らの行動を

著者は、「同じ動機」によるものと記す。

《彼らが目指していたのは(略)──戊辰戦争が勝者のためだけに戦われたものではなかったことを自力で証明してみせることだった。》p179

■増田栄太郎と福沢諭吉

増田栄太郎は、福沢の又従兄弟にあたるという。

増田は遅れてきた攘夷青年。それだけに、「攘夷に落とし前をつけなくていいのか」という答えを求めていた。

殺してやろうと思っていた福沢から「敵である列強の良いところを学べ」といわれて、一時は慶応大学にはいるが、すぐに退学。郷里で結社を作ったり、新聞を発行したりする。

これらの手当たり���第のような闇雲なガッツは、《内心の葛藤の受け皿を手探りで構想する作業だった。》p186

(個人的には激しく共感;; むしろ出来ブツの小倉処平さんより。ああ、この人、もっと長く生きていればなあ、生き方は見つかったに違いないのに)

そんな「迷走」のさなか、増田栄太郎は、西郷軍が田原坂で敗退してから、わざわざ敗軍の鹿児島勢に加わる。

何を思って?

その死には諸説あるが、曙新聞は「不敵な笑いを浮かべて処刑された」と報じた。

最期に披瀝したといわれる増田の言葉は、「西郷先生バンザーイ」というかんじのもの。

探していた思想はどこへ……。(余計に悲しい)

西郷の死と、救えなかった増田の刑死報道に衝撃を受けた福沢諭吉は、『丁丑公論』を窃かに書く。

西郷の敗北ののち、世論がいっきに「西郷=賊」視したことへの激しい疑問から。

福沢は言う。

政府が専横になることは仕方ないことだが、あまり野放しにするととんでもないことに。これを防ぐためにも抵抗は必要だ。と。

かつて『文明論之概略』で、“難題を抱えていながらそれで乱れない(戦争したりしない)のが文明というものだ”と喝破した福沢だが、この文明論は、何の役にも立たなかった。

西郷の死は、福沢の思想に深みを与えたと、著者は言う。

これまでの『学問のすすめ』『文明論之概略』では、

眠りから覚めている自分が、眠りこけているみんな(愚民)へ呼びかけていた。

『丁丑公論』では、

眠りから覚めるのが「速かった人」と「遅い人」の差があるだけだと、福沢は気付く。

このことに福沢は

《おそらくサイゴンの中江篤介よりも、城山の増田栄太郎よりも、遅れて気づいたのである。》p189

心がどよめいた。

どうしてだろう。

すっきりしたような、著者の福沢評にようやく合点がいった、ような。

いやちがう。

利口者の福沢の真摯な“愕然"が胸を打ってくる。

利口で視野が広いがために、低い苦しみの地平からものがみえなかった。

凡百の利口者なら死ぬまでそれに気づかないだろう。

だがやっぱり福沢は本物だったのだ。

私はまことに直感的に、福沢は信用できなかった。

なんだってこう上から目線なのか。何を持って自分は上から見てるつもりになっているのか。と。

でも、福沢も、その不思議な「特権階級」にあぐらをかくような人ではなかったのだ。

西郷の死と、フラフラしているかに見えた若い増田の問い掛けを、心と頭脳を駆動して受けとめたのだ。

そこを(これまで福沢をすごくひいき?にしてるように見えた)著者にとかれて、

こういう利口者が、真摯にがっくり「膝を折った」音に、心を叩かれたのかもしれない。

6 notes

·

View notes

Text

蛸は酒好き

蛸はすこぶる酒好きである、という俗信がある。

また、酒に酔って真っ赤になったのを、蛸みたいだ、と言ったり、泥酔してぐにゃぐにゃになったのを、煮た蛸みたいだ、と言ったりもする。

盛岡藩領の大槌通に船越村という漁村がある。

通というのは代官が統治する行政区域で複数の村を含むものだ。

かつて、その船越村の浜で、五、六尺はあろうかという大きな蛸が網にかかったことがあるという。

引き揚げられた蛸を見た漁民らは驚いた。

八本の腕のうちの二本で、それぞれ徳利を一本ずつ抱えていたのである。

蛸は酒好きというのは疑いのないことのようだ。

(八角良温『塵袋』巻七 「蛸酒を好む事」)

3 notes

·

View notes

Photo

岡倉天心

福井藩出身、フェノロサと共に国宝という概念を作り、廃仏毀釈によって日本から消え行く貴重な文化財保護に尽力した芸術家・思想家。

廃仏毀釈・・・。

それは、薩摩・長州藩の輩からできた明治政府による気の狂ったような布告。

(気の狂った・・輩。笑)

1868年、比叡山の日吉神社で輩・明治政府の息のかかった神官が仏像、仏具、経典などを焼き払ったことを発端に廃仏運動は始まりました。

(また輩。(笑)しかし薩摩・長州って本当、糞だな)

ええ、糞です。

最も激しい廃仏運動が展開されたのは、水戸・松本・富山・苗木(岐阜)・伊勢・津和野・高知・宮崎・鹿児島といわれています。

もちろん、京都、奈良の大伽藍も多く破壊され、金目になる梵鐘は溶かして、明治政府の懐に。

その他の金属はなんと偽金の製造にまわされ、金なになりそうな仏像・仏具は明治政府の輩が横流し。

(もう、むちゃくちゃ悪人じゃないか!偽金ってもはやマフィアじゃん薩摩・長州の輩って。笑)

こういうのは明治政府とか薩摩・長州を美化してる連中は外に出してほしくない話ですが僕は容赦無い人間なので出します。

(ガーシーかよ!笑)

28 notes

·

View notes

Text

混迷した世界の指南書 『武士道』

藤原正彦(2008) 『この国のけじめ』 文藝春秋

新渡戸稲造『武士道』が売れているという。昨年末(二〇〇三年)公開されたアメリカ映画

「ラスト・サムライ」の影響もあるとかで、数社から合わせて百万部以上が出ているそうだ。

これを聞いて意を強くした。 『武士道』が英語で書かれたのは明治三十二(一八九九) 年であ

る。百年以上前の本を現代日本人がこぞって読むのは、健全な危機感のあらわれと思うから (5)である。

庶民は知識や理屈を持っていなくともときに鋭い感覚を示す。多くが「いまの日本は何かが

おかしいぞ」という素朴な実感をもっている。グローバルスタンダードを取り入れるといって、企業はリストラをする。学校では「ゆとり教育」を取り入れる。その結果、職のない中高年があふれ、地方の駅前商店街はさびれ、小学校では国語や算数の時間が減らされ、小学生から大(10) 学生に至るまでの学力低下は著しい。庶民はこうしたことに「自分たちの親や祖父が大切にしてきたものが壊されつつある」と感ずるのだろう。我々のよってたってきた価値観とは何だったのか、(1)というルーツ探しに似た感覚が『武士道』を手にとらせているのだろう。

『武士道』の著者・新渡戸稲造は幕末の南部藩(いまの岩手県)で下級武士の子として生まれ、札幌農学校(現・北海道大学)で農業を学んだ後、アメリカに留学しキリスト教クェーカー派

の影響を受けた。アメリカからドイツへ渡り、研鑽を積んだ後、札幌農学校教授、台湾総督府���師、(5)京都帝国大学教授、第一高等学校校長などを歴任、農学者および教育者として活躍するかたわら、東西思想の調和を目指し「太平洋の懸橋たらん」ことを悲願とした。東京女子大の初代学長、国際連盟事務局次長なども務めた日本の誇る国際人である。

『武士道』が書かれた明治三十二年は日清戦争と日露戦争の中間期で、清を破った新興国家日本に世界が注目しながらも警戒心を持ちはじめた時機である。新渡戸はベルギー人法学者夫妻と散歩中(10)、日本には宗教教育がないと話したところ、「宗教なし! それでどうして道徳教育を授けるのですか」と驚かれた。その後いろいろ考えた結果、自身の正邪善悪の観念を形成しているものが幼少期に身につけた武士道であることに気づいたのである。

同時代人である内村鑑三や岡倉天心にも共通するが、新渡戸には日本人の魂を西洋人に理解させたいという熱い思いがあった。そして英語で武士道を紹介することを決意する。西洋人に(15)も理解しやすいよう、ギリシアやローマの哲学、聖書、シェイクスピア、ニーチェなどと我が国の本居宣長、平重盛、頼山陽、吉田松陰らを比較しながら武士道精神の本質について説いた。

(1)『武士道』初版は一九〇〇年にアメリカで出版され、たいへんな賞讃を受けた。感激したセオドア・ルーズベルト大統領などは、何十冊も買い、他国の首脳に送ったという。その後多くの言語に訳されたが、日本語訳は明治四十一年以来、新渡戸の弟子で東大総長を務めた矢内原忠雄訳(岩波文庫)をはじめとしてさまざま出ている。

(5)

私は勤務する大学の学部一年生に対して、日本の名著を講読するゼミを担当している。こと十年近く、真っ先に学生たちに読ませるのが『武士道』である。受験戦争をくぐり抜けて大学に入学したての学生たちは、『武士道』を読んで一様に驚く。高校までに習ってきたこととあまりに違うことが書いてあるからである。とくに戸惑いを見せるのは、(10)名誉に関する部分である。

武士道では、名誉はしばしば命よりも重いとされる。「それ故に (武士は)生命よりも高価であると考えられる事が起れば、極度の平静と迅速とをもって生命を棄てたのである」(矢内原忠雄訳・以下同)という箇所を読むと、戦後民主主義の教育にどっぷりつかった学生たちは、「名誉より自分を大切にすべきだ」とか「生命は地球より重い」などと拒否反応を示す(むろん(15)新渡戸は「真の武士にとりては、死を急ぎもしくは死に媚びるは等しく卑怯であった」とも述べており、いたずらに死を賞讃しているわけではない)。

(1)学生たちのそうした批判に対して、私は「それではあなた方は一体どうやって価値判断をするのですか」と問う。すると「自分の理性で考えます」「主体的に考えています」などと答える。「すごいなあ、なぜそれほど自分の理性に自信が持てるんですか」と問うと学生は困ってしまう。人間には、理性や論理だけでなく、価値判断の基準となる倫理的な座標軸がなければならない。(5)それがない論理的思考は単なる利益追求とか自己正当化に過ぎない。座標軸の役割を果すのは、外国の場合、主に宗教だから、外国人は宗教のない人間を信用してよいものか訝る。

宗教の力がそれほど強くない我が国でその役割を果してきたのが武士道である。武士道は平安時代末期から鎌倉時代にかけて、「戦うものの掟」として生まれた。それはいわば(10)戦闘におけるフェア・プレイ精神だった。卑怯な振る舞いはしてはならない、臆病であってはならない、という観念である。

騎士道がキリスト教の影響を受けて深みを得たように、単なる戦闘の掟だった武士道にも、さまざまな「霊的素材」が注入されたと新渡戸は言う。

まず仏教、なかでも禅が「運命を任すという平静なる感覚」と「生を賤しみ死を親しむ心」(15)を武士道に与えた。 そして主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、親に対する孝行という他のいかなる宗教でも教えられなかった美徳が神道からもたらされた。さらに孔子と孟子の教えが、(1)君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友の間の五倫の道、また為政者の民に対する仁慈を加えた。

こう書くと外国のものが多いようだが、禅にしても孔孟の教えにしても、中国ではごく一部の階層にしか広まらなかった。これらの思想は日本人が何千年も前から土着的に持っていた(5)「日本的霊性」 とびたりと合致していたから、武士の間にまたたく間に浸透したのである。

江戸時代になると実際の戦闘はなくなった。それとともに武士というエリート階級の行動指針であった武士道は、物語や芝居を通して次第に庶民にまで行き渡り、戦いの掟から精神へと昇華し、日本人全体の道徳的基準となった。武士道精神はこうして「遂に島帝国の民族精神を表現するに至った」のだ。

(10)武士道は成文化されていない。聖書やコーランのような経典がない。武士道は「書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法」として親から子へ、口から口へと伝えられた。そして知識よりその実践こそが本質とみなされたのである。

私の父・新田次郎は、幼いころ父の祖父から武士道教育を受けた。父の家はもともと信州諏訪の下級武士だった。生家の二階には三畳の間があり、子供は容易なことでは入らせてもらえなかった。(15)なぜならそこは切腹の間だったのである(実際に使われたことはないらしい)。幼少の父は祖父の命で真冬でも裸足で『論語』の素読をさせられたり、わざと暗い夜に一里の山道を(1)上諏訪の町まで油を買いに行かされたりした。父は小学生の私にも武士道精神の片鱗を授けようとしたのか、「弱い者が苛められていたら、身を挺してでも助けろ」「暴力は必ずしも否定しないが、禁じ手がある。大きい者が小さい者を、大勢で一人を、そして男が女をやっつけること、また武器を手にすることなどは卑怯だ」と繰り返し言った。問答無用に私に押しつけた。

(5)義、勇、仁といった武士道の柱となる価値観はこういう教育を通じて知らず知らずに叩き込まれていったのだろう。義とは孟子が言うように「人の路」である。卑怯を憎む心である。林子平は義を「死すべき場合に死に、討つべき場合に討つこと」と言っている。勇とは孔子が「義を見てせざるは勇なきなり」と言ったように、義を実行することである。そして仁とは、「人の心」。慈悲、愛情、惻隠の情、「強きを挫き弱きを助ける」などがこれに含まれる。

(10)他にも、礼節、誠実、名誉、忠義、孝行、克己など大切な徳目があった。なかでも名誉は重要で、恥の概念と表裏をなし、 家族的自覚とも密接に結ばれていた。前述したように名誉はしばしば生命より上位にくるもので、名誉のために生命が投げ出されることもたびたびあった。

武士道精神の継承に適切な家庭教育は欠かせない。戦前に国や天皇に対する「忠義」が強調

された、という反省から戦後は日本の宝物ともいうべき武士道的価値観がまったく教えられなくなったのは不幸なことである。(15)戦後教育しか受けていない世代が親となり先生となっているから、いまでは子供にこれを教えることも叶わない。

(1)新渡戸の『武士道』は日本人の美意識にも触れている。 武士道の象徴は桜の花だと新渡戸は説く。そして桜と西洋人が好きな薔薇の花を対比して、「(桜は)その美の高雅優麗が我が国民の美的感覚に訴うること、他のいかなる花もおよぶところでない。薔薇に対するヨーロッパ人の讃美を、我々は分つことをえない」と述べ、本居宣長の歌、(5)敷島の大和心を人間はば、朝日に匂ふ山桜花、を引いている。

薔薇は花の色も香りも濃厚で、美しいけれど棘を隠している。なかなか散らず、死を嫌い恐れるかのように、茎にしがみついたまま色褪せて枯れていく。

(10)それに比べて我が桜の花は、香りは淡く人を飽きさせることなく、自然の召すまま風が吹けば潔く散る。桜の時期にはしばしば雨が降り、ときには数日で散ってしまう。自然の大きな力に逆らわず潔く散る。

「太陽東より昇ってまず絶東の島嶼を照し、桜の芳香朝の空気を匂わす時、いわばこの美しき日の気息そのものを吸い入るるにまさる清澄爽快の感覚はない」、つまりこの清澄爽快の感覚が(15)大和心の本質と新渡戸は説く。

(1)日本人は、このような美意識を持ち、いっぽうで行動原理としての武士道を守ってきた。新渡戸はまた、吉田松陰が刑死前に詠んだ、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、(5)を引く。吉田松陰は黒船来航以来の幕府の政策を痛烈に批判し、安政の大獄の際に死罪に処せられた。この歌は、たとえ行き着く先は刑死とわかっていても、正しいと信ずることをせずにはおれないという松陰の告白である。名誉のためには死も恐れないという態度である。

こうした「大和心」といい「大和魂」といい、武士道精神の精華といえよう。これを世界の人に知らしめた新渡戸の功績は訳者の矢内原忠雄の言うように「三軍の将に匹敵するもの」がある。(10)日清戦争後の三国干渉等で世界が日本に警戒心を強めていたときに、軍事力でなく、誇るべき民族精神によって日本を世界に伍する存在としたのである。

明治維新のころ、海外留学した多くの下級武士の子弟たちは、外国人の尊敬を集めて帰ってきた。彼らは、英語も下手で、西洋の歴史や文学もマナーもよく知らなかった。彼らの身につけていたものといえば、日本の古典と漢籍の知識、そして武士道精神だけであった。それでも彼らは尊敬された。(15)武士道精神が品格を与えていたのである。

世界は普遍的価値を生んだ国だけを尊敬する。 イギリスは議会制民主主義を、フランスは人権思想を、(1)ドイツは哲学や古典音楽を作った。自然科学のうえでもこれらの国は多大な貢献をした。現在経済的にも軍事的にもたいしたことのないこれらの国が国際舞台で主要な役割を果せるのは、彼らの創出した普遍的価値に世界が敬意を払っているからである。

私は、日本の武士道精神と美意識は、人類の普遍的価値となりうるものと思う。

(5)二十一世紀は、武士道が発生した平安時代末期の混乱と似ていないでもない。日本の魂を具現した精神的武装が急務だ。 切腹や仇討ち、軍国主義に結びつきかねない忠義などを取り除いたうえで、武士道を日本人は復活するべきである。これなくして日本の真の復活はありえない。国際的に尊敬される人とは、自国の文化、伝統、道徳、情緒などをしっかり身につけた人である。武士道精神はその来歴といい深さといい、身につけるべき恰好のものである。

(10)新渡戸は「武士道の将来」と題した最終章にこう書いている。「武士道は一の独立せる倫理の掟としては消ゆるかも知れない、しかしその力は地上より滅びないであろう。(中略)その象徴とする花のごとく、四方の風に散りたる後もなおその香気をもって人生を豊富にし、人類を祝福するであろう」

世界はいま、政治、経済、社会と全面的に荒廃が進んでいる。人も国も金銭崇拝に走り、利害得失しか考えない。 (15)義勇仁や名誉は顧みられず、損得勘定のとなり果てた。 ここ数世紀の間、世界を引っ張ってきたのは欧米である。 ルネッサンス後、理性というものを他のどこの地域より(1)早く手にした欧米は、論理と合理を原動力として産業革命をなしとげ、以後の世界をリードした。論理と合理で突っ走ってきた世界だが、危機的な現状は論理や合理だけで人間はやっていけない、ということを物語っている。それらはとても大切だが、他に何かを加える必要がある。

(5)一人一人の日本人が武士道によりかつて世界の人々を印象づけた高い品格を備え、立派な社会を作れば、それは欧米など、荒廃の真因もわからず途方に暮れている諸国の大いに学ぶところとなる。これは小手先の国際貢献と異なる、普遍的価値の創造という真の国際貢献となるであろう。この意味で、戦後忘れられかけた武士道が今日蘇るとすれば、それは世界史的な意義をもつと思われる。

5 notes

·

View notes

Video

"Module Bath" EISUKE OOOKA" Kameyama Triennale 2022

作品 「 Module Bath 」

作家名 大岡英介

_________

32V型 液晶TV 733mm x 471mm x 173mm / アクリル水槽 760mm x 459mm x 70 mm

亀山トリエンナーレ2017の映像作品「Yomeiri」続編。(旧加藤家屋敷 若党部屋にて)昭和初期、現代のように恋愛をして結婚できる事は、ほとんどなく父親や長男が娘の相手を決めたそうです。次の世代に引き継ぐために当時、結婚はとても重要だった時代。結婚相手の決定には娘も息子も親の意向に沿うことが当たり前と考えられていました。

亀山藩石川家 家老職加藤家と言う地位にあった加藤家から一般の家庭に嫁に行く事になった娘が苦悩の中、自分の育った実家にて最後の夜に現代的なバスルームにて嫁ぐ苦悩と決意の様子を映像とサウンドにて表現しました。

現代では男女共に非常にセンシティブな世の中になり結婚の概念は様々な国の政治的体制により異なる。日本の昭和初期と現代の結婚の概念は少しづつ変化を遂げて男女や人種を超え愛し合い生きる時代となりつつある。人生を創造し共に生きるパートナーとは他者に決められるのでなく本来の自分が自然に寄り添える者と生きる事ができる時代。いつか世界から偏見や差別が無くなるように祈ります。

音楽 Eisuke oooka / モデル Ray nakazawa

Title "Module Bath" EISUKE OOOKA

___________

32V LCD TV 733mm x 471mm x 173mm / Acrylic water tank 760mm x 459mm x 70mm

Sequel to the Kameyama Triennale 2017 video work "Yomeiri". (In the old Kato family residence young party room) Since the early Showa era, it is said that fathers and eldest sons decided who their daughters would marry, as there were few cases of love and marriage like today. At that time, marriage was very important to pass on to the next generation.It was considered natural for both daughters and sons to follow the wishes of their parents when deciding who to marry. Kameyama clan Ishikawa family chief retainer Kato family, who was in the position of Kato family, her daughter, who was going to be married to a general family, was in agony, her last night at her parents' house where she grew up. in a contemporary bathroom

I expressed the anguish and determination of her marriage with video and sound.

Today, both men and women are becoming very sensitive, and the concept of marriage differs according to the political system of various countries. The concept of marriage between the early Showa period and the present day in Japan has undergone a gradual change, and we are entering an era in which people love each other and live beyond the boundaries of gender and race. It is an era when you can live with someone who naturally accompanies you, rather than being decided by others as a partner to create and live your life together.

I pray that one day prejudice and discrimination will disappear from the world.

Sound Eisuke oooka

Model Ray nakazawa

#Eisuke oooka#Ray nakazawa#Kameyama Triennale#videoart#亀山トリエンナーレ2022#kameyamatriennale2022#亀山トリエンナーレ#art#visual#visualart#videoinstallation#ambient#experimental

8 notes

·

View notes

Photo

📸小石川後楽園 / Koishikawa Korakuen Garden, Tokyo 東京都文京区の“庭の国宝”『小石川後楽園』が素敵…! “庭の国宝”国の特別名勝に指定されている、東京を代表する日本庭園。江戸幕府三代目将軍・徳川家光や水戸徳川家・徳川頼房/水戸黄門こと水戸光圀も作庭に関与した大名庭園は、現代には東京ドームが借景! 庭を眺めながらの“びいどろ茶寮”も☕️ ...... 続き。そんな池泉回遊式庭園に新たに“中国・儒教の精神/世界観/趣味”を反映したのが水戸黄門こと徳川光圀。 中国・明から日本に亡命していた儒学者・朱舜水の意見を取り入れながら中国風の“西湖の堤”、石橋“円月橋”などを造成。 「後楽園」の名も中国の↓教えから命名されたもの。 「先天下之憂而憂 後天家之楽而楽」 (天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ) . ちなみに「後楽園」で言うと日本三名園の岡山の『後楽園』の方が有名かもですが、先に作庭され歴史あるのは実は小石川後楽園の方。 命名のルーツが同じだけで関連性はありません。(近年は区別のため岡山の方も『岡山後楽園』と表記されることが多い) . あと水戸黄門ゆかりの庭園(晩年を過ごした場所)として水戸藩領内に『西山御殿跡(西山荘)庭園』という場所があるのですが、「より自然的な起伏の多い庭園」という点においては小石川後楽園とも似ているかもしれない…? . そんな徳川家ゆかりの庭園も明治維新〜版籍奉還後には陸軍省の所轄となった時期などもありつつ、昭和初期(昭和13年)から東京都の有料公園(庭園)施設として公開がはじまりました🌲 . 現代となった今は歴史的庭園の向こうに東京ドームという景色なんかも楽しめたりして、それもまた「東京らしさ」を感じるから個人的には好き。🏙 続く。 . 東京・小石川後楽園の紹介は☟ https://oniwa.garden/koishikawa-korakuen-garden-%e5%b0%8f%e7%9f%b3%e5%b7%9d%e5%be%8c%e6%a5%bd%e5%9c%92/ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 【存続のためのお願い】 庭園情報メディア「おにわさん」存続のため、新オーナー(組織)を募集しています。詳しくは「おにわさん」で検索し、ウェブサイトよりご覧ください。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● #庭園 #日本庭園 #ランドスケープ #建築デザイン #japanesegarden #japanesegardens #kyotogarden #tokyogarden #zengarden #beautifultokyo #beautifuljapan #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanarchitect #japandesign #jardinjaponais #jardinjapones #japanischergarten #jardimjapones #landscapedesign #japanlandscape #庭院 #庭园 #東京ドーム #徳川家光 #徳川頼房 #徳川光圀 #水戸黄門 #徳大寺左兵衛 #おにわさん (Koishikawa-Kōrakuen) https://www.instagram.com/p/CkW7ljHvJh7/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#庭園#日本庭園#ランドスケープ#建築デザイン#japanesegarden#japanesegardens#kyotogarden#tokyogarden#zengarden#beautifultokyo#beautifuljapan#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanarchitect#japandesign#jardinjaponais#jardinjapones#japanischergarten#jardimjapones#landscapedesign#japanlandscape#庭院#庭园#東京ドーム#徳川家光#徳川頼房#徳川光圀#水戸黄門#徳大寺左兵衛#おにわさん

3 notes

·

View notes

Photo

最北端の延喜式内社 志賀理和氣神社の旧社殿 平安初期延暦23年(804)に坂上田村麻呂によって経津主神、武甕槌神を東北開拓守護神として創祀したと伝わります また当地の紫波郡の地名の由来である神社で盛岡藩藩主南部氏からは「南部一の宮」の号が献じられるなど篤い崇敬を受けました 今日色々神社様のアカウント見ていたら志賀理和氣神社は少し移転されたようで令和三年12月に新築の社殿へと遷座されました この後ろの木のすぐ後方に北上川が流れしばしば床下浸水など被害があったことから国による治水事業の築堤のための移転なのだそう 新たな歴史のスタートとともに、最後の姿を拝すことができたのは幸いでした #志賀理和氣神社 #赤石神社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ 志賀理和氣神社(しがりわけじんじゃ/しかりわけじんじゃ) 鎮座地:岩手県紫波郡紫波町桜町字本町川原1 主祭神:経津主神,武甕槌神,大己貴神,少彦名神,保食神,猿田彦神,船霊神 社格:式内小社 県社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ #神社 #神社巡り #神社好きな人と繋がりたい #recotrip #御朱印 #御朱印巡り #神社建築#神社仏閣 #パワースポット #岩手県 #紫波町 #志賀理和気神社 #神社巡拝家 (赤石神社) https://www.instagram.com/p/Ckvs6DYvY8B/?igshid=NGJjMDIxMWI=

63 notes

·

View notes

Text

2023.2.1 ~ 片江から油山へ

(写真が多いです。)

今日は少し雲が出た。が、しか~し、まぁまぁ暖かい。

片江阿蘇神社の南西側にある「江陽館」(こうようかん・地区の集会所)… 結構立派な施設です。新しく建て替えられる前は福岡藩の藩校「修猷館」が大名から西新に移転した際に不要となった建物を移築したと言う伝統がある(あった)建物らしいです。

阿蘇神社前の小さな祠(河童さま)の後ろから

南片江 ~ 水道みちを跨ぐ上の道、片江新橋そばの阿弥陀堂から

ニャンの進んだ先 ~ 花立地蔵(首切り地蔵)の裏

イタチのような動物もいて、阿弥陀堂から道を渡ってここへやって来てました。

南片江を抜ける水道みち ~ 西向き・梅林方向

南方向へ移動して ~ 油山方向

片江中央公園から ~ 永田池

到着機

何か撮影中

「木の枝葉は演出なのね。」~ ベンチの上に

公園はいろんなエリアがあってめっちゃ広いです。(駐車場はありません。)

油山の中腹にある天福禅寺の本堂前から

イノシシに注意 ~「駆除すんのかぁ…」

片江風致公園から

油山南公園の近くから ~ 到着機

福岡都市高速

2009年の夏、油山・片江展望台で撮影したイノシシ

1 note

·

View note

Quote

岡山県倉敷市の旧家で、幕末に攘夷(じょうい)を主導した水戸藩主・徳川斉昭(なりあき)の未発見の書簡16点が見つかった。 腹心の藩士で、水戸学の思想家・藤田東湖とやり取りしたもので、来航したペリーら米国の使節団の殺害方法などを詳細に相談する内容。専門家は「斉昭の実像を深く知るための貴重な史料」としている。

水戸藩主・徳川斉昭がペリー殺害を計画…攘夷など示す書簡16点、倉敷で発見 - ライブドアニュース

1 note

·

View note