#マルコムX

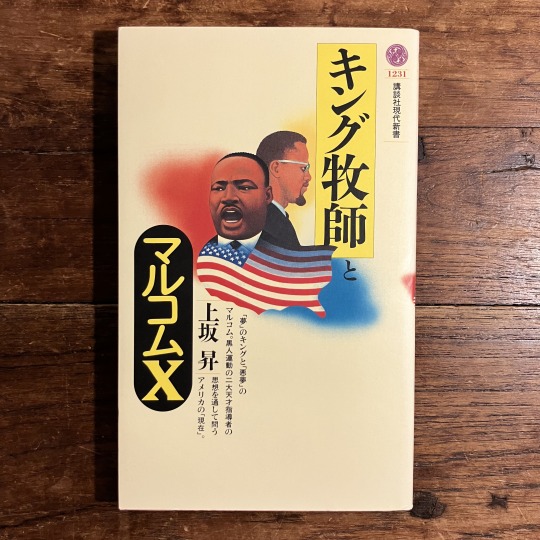

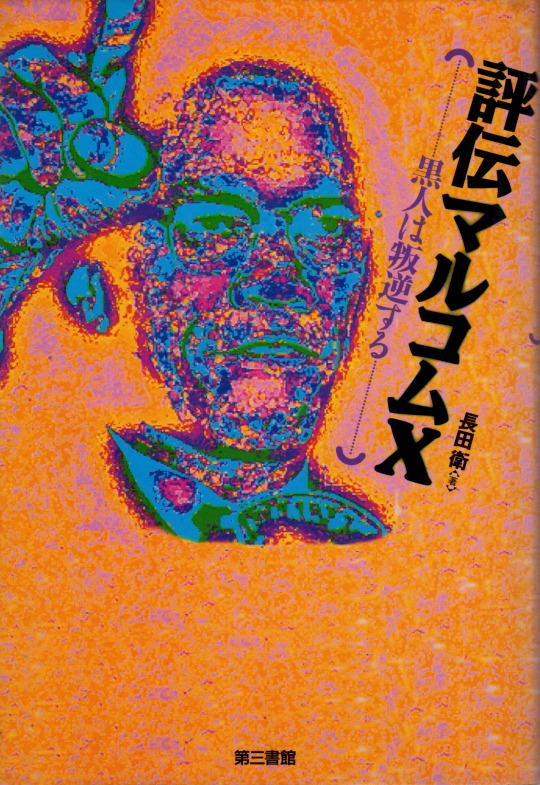

Text

評伝マルコムX-黒人は叛逆する

長田衛

第三書館

装幀=伊勢功治

17 notes

·

View notes

Text

信念を持たない人間は、あらゆることに流される。

If you don’t stand for something, you will fall for anything.

Malcolm X

マルコムX

59 notes

·

View notes

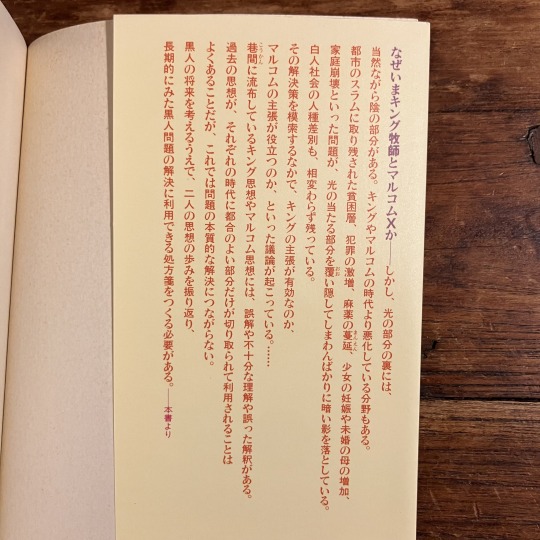

Text

今年の8月末日、短編小説と音源がセットになった『JAGUAR』というZINEを制作した。200冊限定ナンバリング入りで、現時点(10/13)での在庫が30冊程度となった。ところが4月にリリースした『ほんまのきもち』と違って、本作についての感想がほとんど聞こえてこない。もちろん直接口頭、あるいはソーシャルメディアのダイレクトメッセージで読後感を伝えて下さった方々は沢山いる。しかし書評と呼べるものは実はいまのところ皆無に等しい。批評することを躊躇わせる斥力のようなものが作品に内包されていたのかもしれないと密かに勘繰ってみたりした。虚しかった。そこで、である。敢えてこの場を借りて、稀有で貴重な『JAGUAR』評を紹介しようと思い立つ。当ブログへの転載を快諾してくれた評者の方々にはとても感謝している。ほんまにありがとう。早速おふたりの素晴らしいレビューを読んで頂きたいのだが、いましばらく当方の四方山話にお付き合い下さい。

まず最初に『JAGUAR』という物語がかれこれ10年以上も前に執筆していたものであるということを前提に、すでに読んで下さった方々には当時の僕の意識混濁っぷりが窺い知れる内容になっていると思う。ビルメンテナンス会社の営業職に就いて忙殺される日々、精神と肉体が泥のように疲弊していくなかで書き上げた小説。大袈裟でなく、このままでは生きるという行為を自ら手放してしまうのではないかという危うい精神状態だったが、幸運にも当時に知ることができた偉大な哲学者、思想家、精神科医たちの言葉に背中を押され、結果的に今日まで生きのびた。以下に引用した名著の言葉たちが『JAGUAR』と僕を根底から支え、励まし、作品を世に放つ機会を与えてくれた訳だ。特に大気を裂く稲妻のように強烈な『千のプラトー』は、書かれている内容がわかるわからないというスノッブな価値観を遥かに超越した位置から自分を叱咤激励してくれた。こんなにぶっ飛んだ内容の読み物は他にないし、未読の方は絶対、ぜぇぇったいに読んでほしい。

小説は、自分の名も、自分が探しているものも、していることも、すべて忘れ、記憶喪失、運動失調症、緊張症となった登場人物、なすすべを知らない登場人物の冒険によって定義されてきた。(中略)。宮廷愛小説の騎士のすることといえば、自分の名前、自分がしていること、人が自分に言ったことを忘れることであり、どこに行くのか、誰に話しているのかも知らずに、たえず絶対的脱領土化の線を引き、またたえず道を失って立ち止まりブラック・ホールに転落することである。『千のプラトー』ドゥルーズ+ガタリ著

各人は、他者の世界の中での一客体であるばかりではなく、自分の世界の中で自分の体験や構成や行為がそこから生じるところの、時空間における一つの場所でもある。人は自分自身の視点をもった自分自身の中心である。そしてわれわれが見つけたいと思っているのは、まさに、他人と共有する状況において各人がもつところのパースペクティヴである。『狂気と家族』R.D.レイン/A.エスターソン著

私にはひとつ、ことばを≪見る≫という病気がある。ある風変わりな欲動があり、それは、願望がまちがった対象に向かうという点で倒錯的な欲動なのだが、そのせいで、本来なら単に聴くべきものが、私には一種の≪ヴィジョン≫として現れるのだ。(中略)。言語活動に関して、私は自分が幻視者で、また、のぞき見の倒錯者であるような気がしている。『彼自身によるロラン・バルト』ロラン・バルト著

そして小説版『JAGUAR』と一蓮托生の身である特級呪物、音源版『JAGUAR』については、僕が最も敬愛する女性DJにその制作を依頼した。マルコムXの演説を逆再生させたところから始まるMIXは、いくつかの世界線が交錯と混濁を繰り返し、正気と狂気の狭間を湿気をたっぷり含んだ低空飛行でかいくぐり、やがてひとつの景観ヘと辿り着くまでの過程をコラージュを交えた手法でドキュメントした、とんでもない内容に仕上がっている。揺るぎないベースライン、不意に降り注ぐ天啓となる言葉の数々、妖艶極まりない夜の気配、そして匂い。ぜひとも爆音で体験してほしい。以上のことをふまえて、OBATA LEO、moanyusky両名による書評をご覧下さい。

「JAGUAR」評① :評者OBATA LEO(ROLLER SKATE PARK作者)

土井政司の新作「JAGUAR」を読んだ。内容の理解云々以前にまず、地を這いずるような具体性の塊、描写に喰らった。自分が普段労せずざっくり物事を把握するための便利な道具として使っている言葉という同じものを使って、この作品はレンズのように細密にものを描き出す。ひとがきちんと見ずに済ませているような部分にまで光を当てる。そんな驚きもありつつ、やはり気になる。「JAGUAR」とは何なのか?

-「彼女は常に超越的な地位にあり、私たちとは隔たれた外部に位置している。そうであるにもかかわらず内部であるここにも存在しているのだからタチが悪い。絶えず外にいて内にあるもの、それがJAGUARだ。」最も端的にJAGUARについて��かれたこの部分を読んで、体内・体外の関係を想起した。普段「体内」と何気なく口にしているが、胃袋のように体には空洞がある。皮膚や粘膜などの体表に覆われて血液が流れている内部を体と呼ぶのだとしたら、その空洞は体に囲まれた「体外」ともいえて、私たちは体内に体外を抱えているという言い方もできるというわけで。それで繋がるのは、口腔内の歯の溝に落ちたタブレットを舌で触る場面である。「体内」でありながら自分では視認することのできない、舌で探るしかないその空間は確かに「体外」であるし、JAGUARもまた、己にとって内なるものでありながら断絶した他者でもあるような何かとして捉えられるのかもしれない。そんな線で読んでいくと、-「だが実際に私の目の前で何者かの手によって鍵の施錠は実行され、おまけに用心深くレバーハンドルを何度か動かしてしっかりと鍵がかかっていることを確認した。」という作品の終盤に出てくるこの部分で、文法的なエラーに感じる違和感は、そのまま私とJAGUARとの関係の違和感そのもののように思えてくる。得体の知れない何かに鍵をかけて、何食わぬ顔で電車に乗って仕事場へ行くなかでの体の軋み、のような何か。体といっても、いわゆる「(近代的な)身体」というキーワードで片付けるにはあまりに繊細な、大いにパーソナルな部分を含む体の感覚が、この作品にはあると思う。

出かけた「私」は、電車のなかで女性が着ている服のボーター柄の反転を目にするが、ここまで読み進めてくると、気持ちの良い幻惑に襲われはじめる。異常にディティールが詳しいのでそうと気づいていなかったが、やはりこのフィクションの中で起こる出来事たちは、出来事の形をとった何か夢やイメージのようなものだったのではないか。そして冒頭のリフレインまで突き当たると、この作品は初めから何についての話だったのだろうかと、今までひとつひとつ理解しながら読んできたはずの物語が全く違う相貌を携えているように見えてくる。そんなぐにゃんとした気持ちになるのは、良い小説を読む醍醐味のひとつだ。

「JAGUAR」評②:評者 moanyusky(音楽レーベルprivacy主催)

当たり前の様に無造作にある事で、それを見るか見ないか、それだけのことだと思います。土井政司の最新作「JAGUAR」を読みました。ここではJAGUARとなっていますが、人によってそれの名称は変わると思っています。よくわからぬ相手との対話や闘いがあるかどうかというところが、この作品の感じ方が分かれるところだと思っていて、私はどちらかといえば、その相手に困らされた事があったので、この作品を読んで、え!土井さんもやったんやとびっくりしました笑。ここは勘違いして欲しく無いところなのですが、人それぞれという言葉があるようにそれは一緒ではないのですが、構造はかなり近いと言ったような事でした説明がつかないわけですね。私は人の「想像」は人を殺しにかかるような死神として、隙があれば、それは現れるわけです。世の中ではアートであったり、想像力は良いように言われていますが、全くもってそれは何かが隠されているわけで、私は良かった試しが無いわけです。出来れば普通のルートで現代社会を楽しみたかったです。でも多分知っていくという事はそういう事なのかもしれない。想像力に悩まされてきた身としては、この作品は、別の場所で、それと闘って、きっちり答えが出ているというところ、しかも、10数年前の作品という事で、私は土井さんに出会って、色々な対話を交わして、初めて彼の濃厚な苦悩との生活に出会う事となったわけです。各人の時間軸が理解の範疇を超えて、重なり合って手を取ったのだと思っています。その時に置いてきぼりになってしまう、その真ん中で産まれゆく、刻まれた何かがずっとどこかで成長していたら、人は正気を保てるだろうかと思ってしまいます。誰かが入ったであろう、部屋のノブをあなたは回せるかどうか。私はそれには名前をつけなかったが、もう二度と会いたくないですし、いつまた来るのだろうと、恐れを感じます。彼は人が地面を無くした時に現れるように思います。浮遊した瞬間、命をもぎ取ろうとする。

でもそれはオカルト的なアレとか、スピリチュアル的なアレなんてものではないのですね。確実に自分、自分を構成する設計図の謎のようにも思え、それが薄らぐために生活をやり、音楽をやり、愛し合い、話し合い、何かを育てるのだと思います。現実社会で経験した摩擦は地面をはっきりさせ、そいつのいる世界から距離が出て、薄めてくれるように思うわけです。だからこそ。JAGUARの言葉を借りれば「痛みと不安から自分自身を取り返し、その自分に立ち止まるために語りを紡ぎ出す」。が救いの言葉となっているように思います。2部構成で出来上がる、この作品のバランス感覚は、人と創作の関係性をSFとして描いているように感じます。同じ場所にて語る事は嫌がられるかもしれませんが、私が映画を観に行った時に続々と子供たちが外へ出て行った宮崎駿の最新作「君たちはどう生きるか」を出したタイミングと、土井政司がこれはいけると思ったタイミングで出されたJAGUAR。それは何もかもを抜きにして考えると、世の中の人たちに対して彼らは同じことを思っているのだと思います。今それを出さなければならなかった。その「灯り」の意味を考えなければならないのです。

〆はもちろんこの曲で!

youtube

5 notes

·

View notes

Text

毎日が記念日

2月8日は…

針供養

折れた針を豆腐やこんにゃくに刺して供養し、裁縫の上達を願う行事を行います。地方によっては12月8日に行われます。

夜なべをして繕うことなんて、なくなってしまった…

【疑わしいAI-イチロウによる2月8日の出来事】

- 1587年: メアリー・クイーン・オブ・スコットランドが処刑される。

- 1910年: ボーイング社が設立される。

- 1924年: イタリアのベニート・ムッソリーニが政府を組織し、独裁制度を築く。

- 1963年: アフリカ系アメリカ人の指導者であるマルコムXがニューヨークで暗殺される。

0 notes

Text

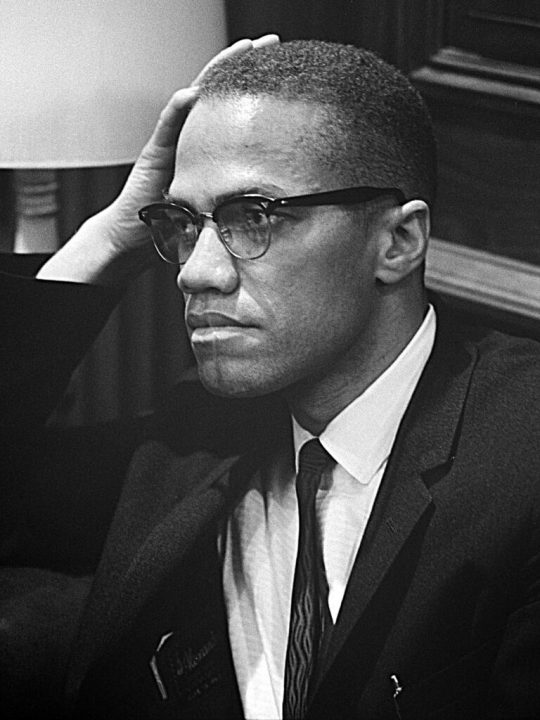

スパイク・リー (1992) 『マルコムX』

表題の通り、マルコムXの伝記映画です。青年マルコムは違法賭博や窃盗などに手を染め、20歳のときに逮捕され刑務所に収監されます。そこでブラック・ムスリム運動と出会い、出所後に政治活動を開始するわけですが、ここまでで90分近くあり、全体で200分の大作となっています。

このような構成により、観客はマルコムXに同化し、彼の人生を追体験していきます。単なる情報ではなく「体験」を与えてくれるところが、ドラマ映画の利点ですね。

映画の冒頭では、ロドニー・キング事件の映像が挿入されています。ご存じの通り「Killing in the Name」の背景です。要は、マルコムXの時代から状況はなにも変わっていないということです。2020年にはジョージ・フロイドが警官に殺害され、BLM運動が全国的なデモへと���展しました。マルコムXが亡くなって半世紀以上が経っても、状況はなにも変わっていないのです。

0 notes

Text

マルコムX(Malcolm X, 1925年5月19日 - 1965年2月21日)、出生名マルコム・リトル(Malcolm Little)は、アフリカ系アメリカ人の急進的黒人解放運動指導者、イスラム教導師である。公民権運動の時代に、特に貧困層のアフリカ系アメリカ人に支持された。彼はネーション・オブ・イスラムのスポークスマンだったが、後に教団を離脱した。

0 notes

Quote

レイ・チャールズと知り合って間もない15歳の頃からヘロインを始め、ライオネル・ハンプトン楽団のトランペット奏者として18歳でプロの仲間入りをしてからは、楽団の仲間たちとドラッグをやり、デトロイトに行くたびに売人だったマルコム・Xからドラッグを買っていたという。

音楽界のレジェンドの壮絶な人生──クインシー・ジョーンズ、思い出物語 | GQ Japan

0 notes

Photo

アサヒグラフ 1993年3月12日号

朝日新聞社

総力特集「マルコムX」

112 notes

·

View notes

Photo

■■■ RAYBAN CLUBMASTER クラブマスター ■■■ こんにちは メガネの光和堂です。 サバ缶が品不足だそうです。サバが獲れないんだそうです。 アジ・サバなんて、日常的に安価で食べられる美味しいお魚なのにですね~ そのかわりなんでしょうか イワシが多量に獲れているそうで、今年はイワシで楽しみますかね。 さて今日は「RAYBAN CLUBMASTER」 レイバンの紹介によると ------------------------ 『クラブマスター』は50年代の知性の象徴であり、また反体制のスピリットが宿るクラブマスター。 クラブマスターは技術的なディテールへのこだわりと、洗練されたスタイリングが、 クラシックの真髄とも言える格別なデザインに仕上がっている。 アセテートのテンプル とブローバー、フレームにはメタルを施した上品なラインが多くの人々を魅了し、 「JFK」や「マルコムX」、「リプリー」などの数多くのスクリーンにも登場している。 私は1980年代に初めてCLUBMASTERに出会いましたが、なんとかっこいいサングラスなんだろうと感動しました。 映画「JFK」では主役ジムギャリソンは CLUBMASTERで色なしのクリアレンズで登場していましたね。 「マルコムX」では黒人解放家マルコムXがCLUBMASTERをかけ、知性の象徴と反体制への精神のアイテムとなりました。 現在では AVIATOR(アビエーター) WAYFARER(ウェイファーラー) と並ぶロングセラーとして世界中で愛用されています。 ■■■詳しくはエキテンでご覧ください https://www.ekiten.jp/shop_1298990/catalog/catalog_1700441/ (福岡 六本松 メガネの光和堂) https://www.instagram.com/p/CotiGh2Lrge/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

7

昨日の夜Netflixでドキュメンタリー映画《ニーナ・シモン 魂の歌》(2015)を観た。もともとニーナ・シモンの曲は好きでよく聴いていたのだけれども、精神的に追い詰められて悲惨な生活を送っていた時期があったことを知らなかったので、かなり衝撃的だった。

映画の中で、「ロレインは親友だった」というニーナ・シモンのインタビュー音声が流れた。ロレイン・ハンズベリーは『レーズン・イン・ザ・サン』で知られる劇作家で、この作品は黒人女性による脚本として初めてブロードウェイの舞台にかけられ、のちに映画化もされている。公民権運動を象徴する歌《黒人讃歌》の作詞もしているし、ニーナの娘リサの名付け親でもある。

同じくドキュメンタリー映画の《私はあなたのニグロではない》(2016)でも、ハンズベリーに言及されるくだりは強い印象を残す。1964年、ハンズベリーはボールドウィンと連れ立って司法長官ロバート・ケネディとの会談に行った。当時ハンズベリーは33歳、ロバート・ケネディは38歳で、彼の兄は時の大統領だった。ハンズベリーは、南部の学校に進学する黒人の少女の隣を大統領に歩いてほしいと求めたのだが、ロバートは取り合わなかった。ボールドウィンが述懐するところによると、ハンズベリーはロバートに対し「あなたの倫理観を示して」と言い、その不機嫌な顔を見つめ、目が合ったとき「この国が心配なのです。警官が黒人女性の首を踏みつける国が、文明国家と言えるでしょうか」と言って微笑んだのだという。そして、「では司法長官」と言い残して、去って行った。この翌年、ハンズベリーは死んでしまった。ロバート・ケネディとの会談はボールドウィンがハンズベリーと過ごした最後の時間だったのだそうだ。「彼女に会いたい」というボールドウィンの言葉に胸が詰まる。頼りにされ、愛された人だったんだろうなと思う。1971年のボールドウィンとニッキ・ジョヴァンニとの対談の中で、ジョヴァンニが「誰もかれも死んじゃった」と言っていたのが印象に残っている*。ハンズベリーの死から数年のうちに、マルコムXもキングも殺された。ニッキ・ジョヴァンニは1943年生まれで、公民権運動を主導した世代の一回り下の世代の詩人なのだけれど、彼女の「誰もかれも死んじゃった」という素っ気ないような口ぶりに世代を越えて失ったものの大きさというか、傷の深さを感じた。《ニーナ・シモン》に、1968年4月7日、キングの死の三日後と、ハンズベリーとヒューズの死の翌年のパフォーマンスとが織り合わせて挿入されている。あの力強い声で、「これから何が起こるの?」という不安を率直にぶつけられると、今はそれから半世紀以上経っているのに、かなり動揺してしまう。本当に、これから何が起こるんだろう。

どこに載っていたのか、ボールドウィンとハンズベリーがくだけたかんじでダンスを踊っている写真があって、状況は全然わからないけれども、これがもう楽しそうで楽しそうで、こういう大人になりたいなぁと初めて見たとき思った。

ロレイン・ハンズベリーは勇敢でありつつ優雅な佇まいと声の人で、本当にかっこいい。憧れの人なのだけれども、この人について知っていることは実はあまり多くない。もっとこの人のことが知りたいと思っても、日本語ではまとまった文献があまりないようなので、作品でも評伝でも、誰か訳してどこかから出してほしい(自力で読めという話なんやけど)。『レーズン・イン・ザ・サン』にしても、舞台版はともかく、映画版はどっかで配信してほしい。

ボールドウィンはハンズベリーに比べれば邦訳が多いけれども、ほとんどが重版未定とか絶版とかの状態なので、岩波現代文庫あたりで『次は火だ』とか出してくれんかなぁと思っている。

ところで今月23日発売予定で新潮文庫からリチャード・ライト『ネイティヴ・サン』が出る。これが売れまくったら新潮社が味を占めてヒューズとかボールドウィンとかも文庫化してくれるかもしれないのでみんな買おう。

*J. ボールドウィン&N. ジョヴァンニ『われわれの家系』連東孝子訳、晶文社、1977年。

0 notes

Text

舞台

井上一馬

新宿梁山泊第73回公演「奇妙な果実〜マルコムXと金嬉老〜」

2022年12月15日(木)〜21日(水)シアター・アルファ東京

<大きな画像で見る>

0 notes

Text

毎日が記念日

10月14日は…

世界標準の日(World Standards Day)

世界標準を策定した人たちに感謝し、労をねぎらう日として、国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)が制定しました。

標準的に生きられるかな?

【疑わしいAI-イチロウによる10月14日の出来事】

1947年 - チャック・イェーガーの音速突破:アメリカのパイロット、チャック・イェーガーは、ベルX-1と呼ばれる飛行機で音速を突破しました。これは人類初の音速突破飛行であり、航空史における重要な出来事でした。

1964年 - マルコム・エックルスのノーベル生理学・医学賞受賞:マルコム・エックルスとアドリアン・ホーキンズは、神経伝達に関する研究によりノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

1964年 - レオナルド・コーエンのノーベル化学賞受賞:レオナルド・コーエンは、DNAのヌクレアーゼ酵素に関する研究によりノーベル化学賞を受賞しました。

2012年 - フェリックス・バウムガルトナーのストラトスフィア・ジャンプ:オーストリアのスカイダイバー、フェリックス・バウムガルトナーは、高度39,045メートル(128,100フィート)から地球に降下するストラトスフィア・ジャンプを成功させました。これは史上最も高い高度からのパラシュート降下でした。

0 notes

Video

youtube

Arrested Development - Revolution(歌詞日本語訳)

このレコードを聴く前に、理解してくれ。これは自由と尊厳を求める誓いのために、強姦され、殺され、吊るされた全ての俺の先祖たちに捧げた曲だ。彼らは俺のために死に、君のために死んだ。彼らに知って欲しいんだ。1992年になっても今だに我々は焚き付けられ、今だに革命について話し合っているという事をーー

全ての同胞たちよ

ちょっと知らせたい事があるんだ

豪華なソファに座ってニュースを見てたら

ふいに幻滅に襲われたんだ

両足から血が流れるまでデモ行進して

奴らがFBIを呼ぶまで暴れたってのに

俺の良心が言った

いったい何が残ったんだ?

俺の良心が言ったんだ

いったい何が残った?って

窓から外を眺めると

小さな子供たちが水鉄砲を持って

遊び回っている

純然たる貧困の中で

善良な人々が何世代にも渡って

貧困の連鎖に沈んできた

その事実が俺を悩ませ

自問させる

君はこの闘争に全身全霊を投じているかい?(いいや)

俺はこの闘争に全身全霊を投じているのか?(いいや)

それなら同胞が困っている時にどうして泣くんだ?(オイ!)

御先祖様が俺の横っ面をピシャリと叩き

こう言ったんだ(行け!)

ハリエット・タブマンは言った

立ち上がれ!

マーカス・ガーヴェイは黒人に言った

立ち上がれ!

俺のブラザー、マルコムXは…

もっと名前を挙げる必要あるかい?

これまで流血の事態が無かったわけじゃないんだ

こっち来て語ろうぜ

今こそ革命を(革命!)

全ての同胞が言う(革命!)

全てのブラザーが言う(革命!)

全てのシスターが言う(革命!)

誰かがマルコムを撃って

血が流れた

我々が彼のことを忘れちまったようで泣けるよ

人々が解決策を探すのを長年見て来た

賠償、遺憾の意、

とにかくもう混乱はごめんだ!

さぁさぁ

ちゃんと話そうぜ

はっきりと話そう

でも、夜通し話すのはナシだぜ

実のある成果を得たいなら

行動しなきゃな

自分だけの為でなく

若い連中(子供たち)の為を思うならな

国連にも、合衆国にも

ゲットーの子供より

ボスニアの子供の方が重要だなんて

言わせないぜ

それには同意できない(ふむふむ)

諦めるんだな(無理だよ)

俺たちの状況を分かってないなら

討論にもならないぜ(頼むよ)

いま俺たちに銃を取って欲しくないだろ?

いまみんなに走り回って欲しくはないはずさ

それでもアンタはまだ「ビバリーヒルズ高校白書」みたいな

生活がしたいのかい?

俺たちが自由を叫んでるってのに?

5世代前のお婆ちゃんの頃

奴らは自由を奪い去った

俺たちは未だかつて味わったことのない

経験をしなきゃなんない

だからみんな、俺たちに言葉の剣を研がせてくれ

それは銃弾でもあり、投票でもあるんだ

さぁさぁ(いいぞ!)

今こそ革命を(革命!)

全ての同胞が言う(革命!)

全てのブラザーが言う(革命!)

全てのシスターが言う(革命!)

ヘイ!(革命!)

全ての同胞が言う(革命!)

革命について話そう(革命!)

全ての同胞が言う(革命!)

全ての同胞が言う

革命について話そう(革命!)

ヘイ!(革命!)

今わかった

同胞が言ってきたことが

彼らは俺に戦えと

死んだ先祖のために戦えって伝えてるんだ

ハリエット・タブマンのために

ムーブのために

デイヴィッド・ウォーカーのために

ブラックパンサーのために

クワメイ・エンクルマのために

マーカス・ガーヴェイのために

ジェーン・ピットマンのために

革命のために

26 notes

·

View notes

Text

映画と黒人差別 〜「ドゥ・ザ・ライト・シング」が教えてくれること〜

2020年5月25日、アメリカのミネアポリスで黒人男性(ここではあえて黒人と記載しておくが)であるジョージ・フロイドさんが白人警官に押さえつけられ、そのまま死亡した事件が発生し、その動画がSNSで広がり、現在全米で抗議デモが起こり一部は暴動に発展しました。

日本のメディアでは暴動のことばかりが報道されているし、Black Lives Matterという運動に関連して声高に訴える人を冷笑する人がいたり、いやいや“All Lives Matter”だろという意見も散見されます。いろんな意見があることは承知ですが、映画ファンである僕なりに今回の件について、映画と関連させて意見を述べさせてください。

“All Lives Matter” ではなく “Black Lives Matter”

先に言っておきますが、僕は略奪や暴力行為を肯定するつもりは全くありません。ただ彼らがなぜこんなに怒り、悲しみ、声を上げているのかについて、もっと理解し考えるべきだなと思っています。

All Lives Matter、それは当たり前です。そんなことは誰も否定しません。なぜ“Black Lives Matter”なのかです。Matterという言葉は、“What's the matter?”(どうかした?なにか問題?)、“It doesn't matter.”(構わない、それは関係ない)といった表現があるように、問題・事柄・案件などという意味の単語ですが、重要なことという意味合いになることもあります。

日本語ではしばしば「黒人の命”も”大切だ」と訳されていますが、これまでの文脈抜きで、この言葉だけ抽出してしまうと誤解を生じかねないと思います。なぜ”も”が付くか。それはこれまで、そして現在でもアフリカ系アメリカ人たちが受けてきた苦難を踏まえてのことです。Black Lives Matterは、「(これまで散々軽んじられてきた)黒人の命に関わる問題」⇒「(白人の命だけでなく)黒人の命も大切だ」という意味なのです。

ご存知のように、いわゆる黒人と呼ばれる人々の祖先の多くは18世紀に奴隷制度のもと、アフリカからアメリカ大陸に強制連行されて、非人道的な扱いを受けてきました。クエンティン・タランティーノ監督の映画「ジャンゴ 繋がれざる者」(2012年)に描かれているように、彼らが奴隷制度の中で受けてきたひどい仕打ちは、本当にひどいものでした。さらには映画「ヤコペッティの残酷大陸」(1971年)も奴隷制度の悲惨さがよく伝わる映画として重要です。こちらはフェイクドキュメンタリー的な手法で奴隷制度がどのようなものであったかを描いていますが、本当に悲惨で嫌な気持ちになり腹が立ってくるほどです(でもこれが過去にあった本当の出来事)。

・映画「ジャンゴ 繋がれざる者」 (個人的にタランティーノの映画の中でトップレベルに好きな作品)

・映画「ヤコペッティの残酷大陸」 (注意:不快な映像を含みます)

奴隷制度が撤廃された後も、特に南部を中心とした地域ではアフリカ系アメリカ人に対する差別意識が強かったし、1950年代の公民権運動を経て、法的に差別が撤廃された1960年代以降から現在までも、やはりアフリカ系アメリカ人に対する差別的対応は続いています。それらは「ドリーム」(2016年)や「デトロイト」(2017年)、「ブラック・クランズマン」(2018年)などで描かれています。大ヒットしたマーベルヒーロー映画「ブラックパンサー」(2018年)や、傑作「ゲット・アウト」(2017年)もアフリカ系に対する差別問題に対するメッセージを変化球的に組み込んだ映画と言って良いでしょう。

・映画「ドリーム」 (人種差別がいかに無駄無駄無駄〜!なのかを明快に描いていると思います)

・映画「デトロイト」 (アフリカ系としてアメリカで生きていく人たちがどういう思いをしているのかが垣間見える映画)

・映画「ブラック・クランズマン」 (レイシストとの論理がいかにに浅ましいかが良く分かります)

・映画「ブラックパンサー」 (個人的にMCUベスト映画、敵役のキルモンガーとそれに対するアンサーが良い)

・映画「ゲット・アウト」 (ユーモアも恐怖も含有した、それでいてメッセージもしっかりある一級エンタメ作品)

こうした映画を通して分かることは、アフリカ系アメリカ人たちはアメリカに来てからずっとつらい思いをし続けてきたこと、制度上は差別が撤廃されたのに、それでもただアフリカ系であるというだけで、白人と差別され不当な扱いを受け続けてきたこと、そしてそれは今も続いているということです。日本で暮らしていると実感は薄いですが、これらの映画で描かれているようにアフリカ系であるというだけで不当に警察に疑われたり過剰な暴力を受けたり、チャンスを奪われたり理不尽な迫害を受けています。今回のような警察の理不尽な暴力による人死にだって、もうこれまで何回あったんだっていう。そういう辛い気持ちや不満が積み重なってきた上で、現在のBlack Lives Matterなのです。だからAll Lives Matterでは無いのです。

映画「ドゥ・ザ・ライト・シング」

いろいろ作品を列挙しましたが、今回の事件に関連して僕が真っ先に思い出したのは映画「ドゥ・ザ・ライト・シング」(1989年)でした。というか、今回の事件を代弁するような映画なのです。

youtube

ニューヨーク、ブルックリンの貧しいアフリカ系アメリカ人街に住む人々と、そこでピザ屋を営むイタリア系アメリカ人たちとの間に言い争いが生じ、それが暴動に発展する様子をコミカルに描いた映画です。

この映画の監督は前述した映画「ブラック・クランズマン」の監督でもある、スパイク・リーで、彼はアフリカ系アメリカ人に対する差別を題材にした映画を取り続けています。スパイク・リー監督自身も、今回この映画の映像を絡めたメッセージ動画をツイッターに投稿していました。

ご覧になると分かると思いますが、この映画は人々の中に潜在する差別意識や民族主義的意識は、理性的にコントロールされたり、うまく付き合っていけるレベルであったとしても、小さな摩擦を繰り返すうちに増幅されかねないことが巧みに描かれています。

ピザ屋の店主であるイタリア系のサルは、客であるアフリカ系の人々とも友好に付き合っているように見えるし、住民たちから好意的に受け入れられている。勤務態度の悪い主人公のムーニーに、怒りつつも寛容な対応を続けている。だけど、黒人文化にリスペクトが無いと抗議されたら、自分はイタリア人だから黒人など関係ないとムキになる。

主人公のムーニーはピザ屋のバイトとしてイタリア系の人たちとの関係を悪くしないようにしているが、アフリカ系の仲間たちも大事にしている。自分の妹に馴れ馴れしいサルに対して不信感を抱く。

サルの息子兄弟の兄はアフリカ系に対する偏見や差別意識が強くアフリカ系の連中との交流に拒否的で、父親のサルが寛容すぎることに苛立っている。一方で弟は兄がおかしいのではないか、ムーニーとは良いやつだと思いつつ、兄の言うことに逆らえない。

こうしたそれぞれが抱えた小さな不満や軋轢が、次第に露骨なヘイトにつながることを丁寧に描いていくのがこの映画の特徴です。主人公のムーニーは、何とかバランスを保っていたようでしたが、友人のラジオ・ラヒームが命を落としたことをきっかけに一気に暴力に舵を切ってしまうのでした。

ラジオ・ラヒームという人物は、右手にLOVE、左手にHATEと書かれたゴールドの大きなリングをつけて、LOVEとHATEはぶつかり合っていることを語るシーンは最も印象的な場面の一つです。僕たちの中に潜在するHATEが現れそうになった時、LOVEとHATEがぶつかり合う時、強く意識して理性的にHATEを押さえつけなければならないと思います。

ラジオ・ラヒームのLOVE&HATE語り

そして僕が個人的にこの映画で感銘を受けたのは、アフリカ系アメリカ人たちの行動を全面的に肯定して描いているわけではないということです。映画には雑貨店を営む韓国系の夫婦が登場しますが、ラジオ・ラヒームは韓国系に対しては高圧的な態度を取りますし、終盤の暴動シーンでは、一部のアフリカ系がトラブルの経緯に何ら関係のない韓国系の夫婦の店を攻撃しようとし、理性的な人々に抑止されるという場面がありました。差別的な対応を受けている彼らの中にも、他人種へのHATEが芽生えていることを表しています。またムーニーの勤務態度が悪いことに苛立つイタリア系の家族の気持ちは分かるし、一方的に黒人文化を称えるために写真を飾れと訴えたり、店内で爆音で音楽をかけることは、当然迷惑でしかないし、アフリカ系の登場人物たちの「ダメじゃんそれ!」って言いたくなる描写もしっかり描かれています。人物の一方的な描き方や、ジャッジするような姿勢は極力排除して、観る側に多面的な解釈を与えようとしているのでしょう。

最終的に暴動の翌日、ムーニーとサルが顔を合わせるシーンでの2人の様子は、暴力行為の虚しさと、暴力が更にHATEを生みかねないことを示していると思います。

映画の最後は、非暴力主義であるマーティン・ルーサー・キングの言葉と、暴力を支持するマルコムXの言葉が流れ、その2人が握手をする写真で幕を閉じます。この映画は最後まで、何が正しいのかという結論めいたことは言及しません。最終的にこの映画を観た私達が何を考えるのかを試している、それがこの映画です(しかし少なくとも暴力だけで前に進むことはないということは伝わると思います。)

長く書いてしまいましたが、今回のジョージ・フロイドさんの死と、それに続く一連の運動を通して、改めてアフリカ系アメリカ人を中心とした人種差別について考える必要があります。またこの事件は外国の問題ではなく、日本に住む僕らも関連することです。日本においても、外国人に対する偏見や差別、特に韓国や中国との国家間の関係性と市民レベルの関係性をダイレクトに重ねて、ヘイトな思考に突き進んだり差別的な態度をとる人々がいることに、僕は危機感を感じています。これを機に日本においても差別意識の見直しが成されることを期待します。

#映画#映画レビュー#映画感想#Spike lee#Shelton Jackson Spike Lee#スパイク・リー#黒人差別#blacklivesmatter#BLM#ジョージ・フロイド#マーティン・ルーサー・キング#マルコムX#ドゥ・ザ・ライト・シング#do the right thing#ニューヨーク#ジャンゴ 繋がれざる者#ヤコペッティの残酷大陸#デトロイト#ブラック・クランズマン#ブラックパンサー#ゲット・アウト#アメリカ映画#映画・ドラマレビュー

4 notes

·

View notes

Photo

『Great People』 偉人シリーズ Malcolm X/マルコムX #art #painting #banksy #gerhardrichter #kaws #andywarhol #basquiat #奈良美智 #gokitatomoo #五木田智央 #malcolmx #マルコムx #イラスト #illustration #murakami #kusama #村上隆 #草間彌生 #cytwombly https://www.instagram.com/p/B5tu_CKDCzN/?igshid=1wt33lewg09ge

#art#painting#banksy#gerhardrichter#kaws#andywarhol#basquiat#奈良美智#gokitatomoo#五木田智央#malcolmx#マルコムx#イラスト#illustration#murakami#kusama#村上隆#草間彌生#cytwombly

2 notes

·

View notes