#schönberger

Text

Kilian Schönberger (@kilianschoenberger)

2K notes

·

View notes

Text

Mushroom rock near the coast, Norway, 2013 - by Killian Schönberger (1985), German

2K notes

·

View notes

Photo

The Crooked Forest, Photo by Kilian Schönberger, 2015

284 notes

·

View notes

Text

Voraussitzungen

1.

Der im März 2023 verstorbene Jurist Pierre Legendre schrieb Anfang der 80’er einen Text, den er L‘ Empire de la Verité nannte. Was dort zur Wahrheit gehörte, konnte die Herrschaft oder die Befehlsgewalt, es konnte eine historische Phase oder auch der Stil französischer Möbel sein: das Empire, eine nicht nur in Frankreich vielschichtige, dabei (nur) teilweise empirische Angelegenheit. Legendre interessierte sich für die Dogmatik so einer Angelegenheit, also für dasjenige, was auch Recht ist und was bis heute auch einen Teil des Stolzes der deutschen Rechtswissenschaft ausmacht.

Insofern mag kurz überrascht und Verstehensgeduld verlangt haben, worauf er zu sprechen kam. Legendre schrieb nämlich über Räume, Recht und Gesetz und sprach insoweit vom dogmatischen Raum. Er erinnerte daran, dass Dogmatik auch eine Technik sei, etwas (er-)scheinen zu lassen, sei es wahr, gut oder schön. Damit nicht genug. Er schrieb , dass man in der Kirche Saint Sulpice in Paris und im Jaroslovskij Bahnof in Moskau eine Menschheit finden würde, die wartet. Die Kirche und der Bahnhof, aber auch das Gericht oder das Parlament: Legendre schrieb über Institutionen, verstand sie erstens und schlauerweise aber nicht darüber, dass sie gegeben seien. Institution, so legte das Legendre nahe, sei dasjenige, was (er-)warten ließe. Institutionen lassen einerseits eine Zeit durchhalten, also eher schlicht warten, oder sie lassen Zukunft einholen, also erwarten. Zweitens verstand er die Institutionen über ihre Möbel und sagte, dass die Bänke und Sessel wichtiger seien als diejenige, die auf ihnen sitzen. Dann übertrieb er etwas, erklärte nämlich, dass die Stühle darum wichtiger seien, weil in Strukturen zähle, was unsterblich sei. Aber immerhin lenkte er damit in Anknüpfung an Kantorowicz Studien zum doppelten Körper des Königs die Aufmerksamkeit auf einen sonst eher übersehen Teil dessen, was Böckenförde eine Voraussetzung nannte und im Alltag ein Sitz ist. Voraussetzung, die Stühle sind und Stühle, die Voraussetzungen sind: so ein voraussitzendes Bündel verknüpft das hohe Reich der Ideale mit den konkreten niederen Bedingungen des Alltags, bringt Abstraktion und Einfühlung, Sinn und Sinnlichkeit in Kontakt. Legendre erinnert, wie zum Beispiel die begriffshistorischen Studien von Maximilian Herberger daran, dass Dogmatik nicht das total Andere einer Erfahrungswissenschaft ist. Für ältere Gesellschaften erkennt man vielleicht schneller an, dass sie gerade darum, aufgrund sinnlich erfahrbarer Dogmatik, ihr Erscheinen so pflegten, wie ihren Schein. Die Forschung und Neugierde über Inszenierungen von Staat und Gesellschaft haben aber auch mit den Absetzungsbewegung einer Moderne, die sich zeitweise für schmucklos und Ornament für ein Verbrechen hielt, nie aufgehört. Inszenierungen erschöpfen sich mit ihren Bündelungen abstrakter und konkreter Elemente nie darin, bloße Inszenierung zu sein. Der Mensch ist ein aufsitzendes Wesen, es macht seine Wirklichkeit aus, dass er phantasiebegabt ist und auch mit Illusionen eine Zukunft hat.

2.

Etwas muss Anfang der 80’er in der Luft gelegen haben und das müssen ausgerechnet Sitzgelegenheiten und Schreibzeug gewesen sein. Das war die Zeit, in der ein ins Protestantische gewendete Begriff der Kommunikation aus der Mode und viele Begriffe des Mediums in Mode gerieten. Auf Jürgen Habermas‘ Frage nach der einer Analyse der geistigen Situation reagierte Martin Warnke mit einem legendären Text zur geistigen Situation der Couchecke. Cornelia Vismann begann zu dieser Zeit in Freiburg ihr Studium, und gleich auch ihre Forschung zu den Medien und Kulturtechniken des Rechts. 2010, vier Wochen vor ihrem Tod, hielt Vismann, inzwischen halbwahre Staatsrechtslehrerin, dann im Bonner Käte-Hamburger-Kolleg Recht als Kultur einen Vortrag über Tische und wer vor Gericht sitzen darf und wer stehen muss. Der Vortrag macht aus heutiger Sicht eines auch noch mal klar macht: Staatrechtslehre ist eine Institution, die auf sich warten lässt. 15 Jahre nach Vismanns Vortrag und 40 Jahre nachdem was in der Luft lag hat nämlich Christoph Schönberger, ein richtiger Staatsrechtslehrer, eben dort am Bonner Kolleg, Fäden von dem aufgegriffen, was Vismann angefangen hatte, und endlich ein Buch über das regierende Sitzen geschrieben.

Das Ziel dieses Buches ist es nicht, mit dem wissenschaftlichen Diskurs bekannt zu machen oder diesen wissenschaftlichen Diskurs weiterzutreiben. Das neuste Buch des Kölner Staatsrechtslehrers ist aber ein spannender Bericht aus einem Teil der Wissenschaft. Es ist ein Lesebuch für ein Publikum, das man anschaulich das C.H.Beck-Publikum nennt. Das ist eine Art bürgerliches Milieu, das mit Recht sein Geld verdient, dabei gerne was mit Kultur und Bildung liest, so gepflegt aussieht wie die Schaufenster von Dallmayer und sich meist so angeregt wie die Gäste im Bratwurstglöckl am Dom unterhält. Lange Rede kurzer Sinn: Dieses Buch ist für ein gutes Publikum geschrieben, es soll gut lesbar sein, ohne zu irritieren oder zu verwirren. Dieses Publikum ist behaglich verbreitert. Es ist dem belesenen und gelehrten Autor gelungen, für dieses Publikum zu schreiben. Das Buch wird wohl viel zu Weihnachten verschenkt werden, dafür bietet es sich an.

3.

Schönberger beginnt passend gemütlich, nämlich erst spät. Das römische Recht kommt mit seinen republikanischen Dingen nicht vor. Der zentrale Beitrag, den Rom zu einer Geschichte regierenden Sitzens geleistet hat, das dürfte der kurulische Stuhl gewesen sein, also der Stuhl auf dem die höhere Beamtenschaft sitzen durfte und von dem Cicero sagt, er sei Teil des römischen Bildrechts, des ius imaginum. Dieser Stuhl inszeniert die römische Regierung, er ist damit auch ihr Recht, er ist ein Ding, das Rom mit verfasst. Manche nennen ihn ein Wagen- und Richtstuhl, es ist vor allem ein Klappstuhl ohne Arm- und Rückenlehnen. Er ist beweglich und auch in dem Sinne ein Wagenstuhl, weil auf ihm zu sitzen Teil jener gewagten und entsicherten Handlung ist, die man Regieren nennt. Der kurulische Stuhl wird im historischen Teil Schönbergers Buch vorsichthalber übersprungen. Schönberger setzt mit dem spätantiken, byzantinischen Protokoll ein, in der die Herrschaft unbeweglich thront, weil der Thron kein richtiges Möbel mehr, sondern Teil der Architektur, also der Immobilien ist. Schönberger setzt ein, wo das Sitzen schon richtig festsitzt. Da hat der Sitz sogar Dinge, an denen sich die Regierenden festhalten und anlehnen können, was für die so republikanisch wie kriegerisch gesinnte Regierung im klassischen Rom noch ein Objekt für Memmen gewesen wäre.

Schönbergers Buch setzt also nach einer ‚immobilienrechtlichen Wende‘ ein, nach der ein Sitz nichts Bodenloses mehr habe sollte. Der Grund, warum Schönberger so spät beginnt ist einleuchtend: Der Autor ist an den parlamentarischen Systemen interessiert, deren Horizont auch die Schwelle ist, mit der das 19. Jahrhundert begann und damit nahezu alles von dem, was heute noch Gegenwart beanspruchen kann, einrichtete. Schönberg ist kein Archäologe, er ist Gegenwarts- und Präsenzforscher.

Man liest das Buch mit großem Gewinn, vor allem weil Schönberger durch die Beschränkung sich auf einen detaillierten Vergleich parlamentarischer Sitze sowie eine enge Verzahnung zwischen der Beschreibung von Verfassungstypen und Architekturen einlassen kann. In einem ersten Teil des Buches beschreibt Schönberger eine Entwicklung vom Thron zur Bank, setzt also mit Ereignissen ein, die er als Ende eines alten Europas begreift und stellt die Entwicklung durch den geographischen Vergleich vierer Parlamente an: London, Paris, Washington und Berlin. Im zweiten Teil konzentriert er sich auf Westdeutschland, also die Bundesrepublik Deutschland. Er wechselt aus dem Register der Geographie ins das Register eines Chronographen.

4.

Man findet viel Anregung, viele Bilder, witzige, ironische und doch ernste Beobachtungen. Schönberger zeichnet teilweise in detaillierter Schärfe nach, wie Architekturen und ihre Objekte Verfassungen reproduzieren, wie sie also zum Beispiel Kräfte unterscheiden und kanalisieren und wie dies damit korrespondiert oder kooperiert, wie Texte diese Kräfte unterscheiden und kanalisieren. Das Buch ist in Details so reich, dass eine Wiederholung hier unangemessen und eine Auswahl verfälschend wäre. Dieses Buch wird zur Lektüre mit Nachdruck empfohlen. Das andere Ende des Textes, also der Bogen, der die vielen Details zusammenhalten soll, ist einfach und klar, das ist erstens die Spannbreite, unter der sich Schönberger parlamentarische Demokratien im Westen vorstellen will und die er geographisch über die vier genannten Hauptstädte abhandelt, als seien es die vier Himmelrichtungen, in denen Regierungssitze stehen können. Zweitens ist es eine kleine Geschichte der BRD. Einfacher und klarer geht es nicht.

Wir wären aber nicht in der Wissenschaft, wenn es nicht auch etwas zu falsifizieren, zu mäkeln gäbe. Für ein Buch über das regierende Sitzen fordert der Fußnotenapparat erstaunlich oft auf, von hier nach da zu springen. Ist man auf einer Seite angelangt, heißt es in den Fußnoten, mal solle auf einer anderen Seite des Buches lesen. Immer wieder finden sich auch Verweise, mal solle in anderen Büchern mal nachsehen, also das berühmt berüchtigte ‚Siehe-woanders‘, ohne genau zu erklären, warum man eigentlich woanders nachschauen sollte. Man hat doch ein Buch gekauft, kein Abo abgeschlossen. Das ist sicher der übliche deutsche Apparat, der auch in der Sorge um das Urheberrecht lieber zu oft als zu selten auf anregende Kollegen weiterverweist. Aber wenn man sich schon entscheidet, nicht für ein Fachpublikum, sondern für ein behaglich verbreitertes Publikum zu schreiben, dann kann man sich entweder so einen unruhestiftenden Apparat sparen oder aber man macht ihn gründlicher. Sonst kann der Text auch werden, was zu viele Köche verderben, nämlich Brei. Mit seiner Adressierung eines breiten Publikums belastet sich Schönberger nicht damit, bestimmte Begriffe zu schärfen, nicht mal damit, sie zu verwenden. In begleitenden Vorträgen zu dem Buch, vor allem einen Vortrag vor dem Bonner Kolleg, ist aber deutlich geworden, dass er sein Buch begrifflich in Nähe zu Claude Leforts Überlegung zur Form und Demokratie sieht. Lefort verwendet den Begriff „mise-en-form“, die Übersetzer schreiben teilweise „Formgebung“, teilweise „In-Form-Setzen“. Das halte ich bei aller rekursiven Anlage, gerade wegen ihr, für eine gute Idee. Um so mehr vermisse ich aber eine Schärfung seiner Interpretation Leforts (oder anderer Ansätze zur Frage nach der Form und dem, was sie bewegt) und damit einer genaueren Positionierung. Wenn man so will: er könnte auch erklären, wo und wie er eigentlich sitzt oder ob er überhaupt sitzt.

5.

Das Fachpublikum wurde nicht adressiert, es darf sich beklagen. Mir wird es mit den Anekdoten dann ab bestimmen Punkten doch zu viel. Muss man wirklich nochmal was zu Franz-Josef Strauß, Joschka Fischer und zu diesem Guttenberg lesen, wenn das nun wirklich nicht die Wissenschaft vom Sitz schärft, nicht einmal auf dem Gegenstand sitzenbleibt, sondern abschweift? Der leere Stuhl der Kanzlerin markiere das Ende Guttenbergs, schreibt Schönberger an einer Stelle. Das kann stimmen, aber er markiert auch den Anfang Guttenbergs, denn am Anfang des Buches und immer wieder kommt Schönberger auf die prinzipielle und damit anfängliche Leere von Stühlen zu sprechen ( er orientiert sich schließlich an Lefort). An diesen anekdotischen Stellen schleift Schönberger seine Motive ab, als würde er sie selbst nicht so ernstnehmen und scharf sehen. Dennoch überwiegt der positive Eindruck, es mit einem ideen- und materialreichen Buch zu tun zu haben, besser noch: es markiert auch damit wohl erst einen Anfang in Schönbergers neuem Forschungsinteresse. Am besten: Dieses Buch gibt den Forschungen zur objektorientierten Wissenschaft, den neo-materialistischen Ansätzen, den Science-and- Technology-Studies und der Kulturtechnikforschung aus einem großen Herzen der Staatsrechtslehre Schub und neuen Schwung.

Christoph Schönberger, Auf der Bank. Die Inszenierung der Regierung im Staatstheater des Parlamentes, C.H. Beck

4 notes

·

View notes

Text

Congratulations to Schönbergers Kaffeegreissler for being ranked in the top 10 of the best classic coffee houses in Vienna by Falstaff.

1 note

·

View note

Text

2 meiner Lieblings-Kaffeehäuser in den Top 10 der besten klassischen Kaffeehäuser bei Falstaff

1 note

·

View note

Text

Kilian Schönberger (@kilianschoenberger)

2K notes

·

View notes

Text

Bavarian hinterland: as usual most of the trees visible in the shot are gone meanwhile, 2022 - by Kilian Schönberger (1985), German

100 notes

·

View notes

Text

Kilian Schönberger

3K notes

·

View notes

Photo

SEAR BLISS “The Arcane Odyssey” CD 2007 (Sixth majestic album of strongly Epic and Cosmic proportions from Magyar’s pride)

1. Blood on the Milky Way

2. A Deathly Illusion

3. Lost and Not Found

4. Thorns of Deception

5. The Venomous Grace

6. Omen of Doom

7. Somewhere

8. Path to the Motherland

“Path to the divine ground

Where sacred blood flowed to feed the soil

And the flowers of glory blossomed

Though our path is full of tragedies and obstacles

The roots are deep beneath the ground

Carry on the heritage of our forefathers

And follow the path to the Motherland

Path to divine ground

Where sacred blood flowed to feed the soil

Torches sine in the dark

Our sword is drawn

In our soul and our arrow we trust

We march through the nightsky

Our hearts filled with joy and pride

Our anger will strike down from above

To help our brothers and fight by their side

To find a way to your soul

Is to find the path to the Motherland

Torches sine in the dark

Our sword is drawn

On our soul and our arrow we trust”

#Sear Bliss#Black Metal#Dark Metal#Magyar Metal#András Nagy#Zoltán Schönberger#Zoltán Pál#István Neubrandt#Péter Kovács#Candlelight Records

1 note

·

View note

Text

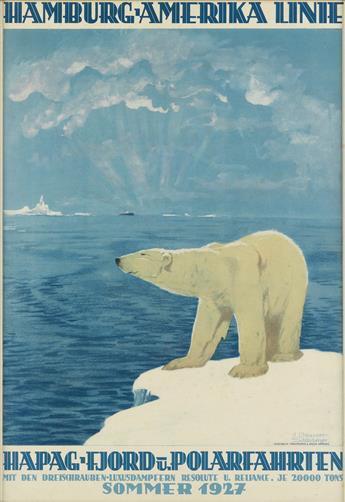

Hamburg-Amerika Linie

HAPAG Fjord und Polarfahrten

~ Käthe Olshausen-Schönberger (1881-1968), circa 1927

#Hamburg-Amerika Linie#HAPAG#Fjord und Polarfahrten#Käthe Olshausen-Schönberger#1927#Ocean Liners#deBrink

0 notes

Text

Voraussitzungen

1.

Im freiheitlich säkularisierten Staat sitzt die Regierung auf Bänken, die der freiheitlich, säkularisierte Staat niemandem garantieren kann. Das ist ein Wagnis, quasi gewagtes und vages Sitzen, aber so vage und gewagt nun auch wieder nicht, es ginge risikoreicher und gefährlicher.

Die deutsche Regierungsbank ist blau, nicht ganz so dunkelblau und nicht ganz so hellblau, wie der Startbildschirm eines C-64, aber ähnlich synthetisch blau. Regierungsbank, Frau Tietze? müsste man mit Loriot einwenden. Ist es noch eine Bank, wenn die Sitzgelegenheit zwar gereiht, aber unterbrochen ist? Das sind so Fragen, die sich stellen.

2.

Nachdem Martin Warnke vor vielen Jahren auf Jürgen Habermas' Aufforderung, doch mal wieder jaspersgleich eine Analyse der Gegenwart abzuliefern, mit einem berühmten Aufsatz zur Situation der Couchecke reagierte, Öffentlichkeit und Privatheit über ein Möbel beschrieb, und nachdem Cornelia Vismann vor einigen Jahren im Bonner Käthe-Hamburger-Kolleg vorschlug, die Geschichte und Theorie des Rechts bei den Tischen beginnen zu lassen, hat nun auch mit den üblichen Verzögerung oder geduldigen Zeitschöpfungen jemand aus der deutsche Staatsrechtlehre eine Wendung (mindestens eine!) vorgelegt. Gemeint ist nicht einer der inwischen inflationär gewordenen, also schwindelnden turns, die angeblich wissenschaftshistorische Richtungsveränderungen auslösen sollen. Gemeint ist ein schwungsvolles Buch mit Witz und Überraschungen, das dazu verführt, die Vergangenheit anders zu würdigen und in Zukunft Augen und Ohren nicht nur nach oben, zu himmlischen Geistern, sondern auch nach hinten und unten, sogar zum Hintern hin, offen zu halten.

3.

Es gibt zwar immer noch Staatsrechtslehrer, die darauf eingeschworen sind, mit so Sachen wie dem entweder absoluten oder relativen Geist, dem Sinn, dem Begriff, der Norm oder dem Wert, mit Möglichkeiten und Ideen, dem Satz oder der Kommunikation zu beginnen und ab da im Rahmen zu halten. Kleine unbiegsame Grüppchen wie die teils schon absurd komisch seriöse Redaktion der Zeitschrift Der Staat und so mancher orthodox kritische Verteidiger des Eigenen und Ausdifferenzierten sind auch heute noch damit beschäftigt, Staatsrechtslehre vor den Kulturwissenschaften und anderen Rivalen zu bewahren. Nun hat allerdings Christoph Schöneberger eine kleine Geschichte und Theorie der Regierungsbank vorgelegt, bei Beck, also gut und schön von Jurist zu Jurist und weiter verschenkbar.

Er hat das Buch in Zügen dort geschrieben, wo Vismann ihren Vorschlag zum Tisch auf den Tisch gelegt hatte, in Bonn. Man könnte das Buch insoweit fast als eine stumme Verneigung, gelehrige Würdigung und Weiterführung der Arbeiten der Staatsrechts-, Medientechnik- und Phantasialehrerin Vismann lesen. Nach Thomas Vesting wäre Christoph Schönberger dann schon der zweite 'Vismannschüler', der etwas zum Staat und Recht sagt, indem er etwas zu den Medien, Objekten und Dingen sagt, denen dieser Staat, das Recht und die Leute aufsitzen. Während Vesting sich zuletzt an der Rolle von Leitbildern höflicher und kreativer Männern (zum Beispiel sog. Gentlemen und Managern) versuchte, also das Aufsitzen als eine Art institutionelle Phantasie oder Einbildungskraft ("Ideal") verstand, die dem Recht Vorgabe sei, setzt nun Schönberger niedriger und wieder bei Objekten an, bei der Regierungsbank.

4.

Man könnte auf die Idee kommen, die Staatsrechtslehrer würden sich bewegen, wenn sie nicht ohnehin Partisanen des Augenblicks (Kiesow) wären und nicht sowieso alles mögliche mitmachen würden. Ob die Staatsrechtlehrer sich bewegen, das ist also nicht meine Frage, wie sie es tun, noch durch Stühle und Bänke, ist meine Frage. Mehr über meine Lektüre Schönbergers wird man erfahren können, wenn die nächste RECHTSGESCHICHTE erscheint.

2 notes

·

View notes