#diocesi di frosinone

Text

L'Azione Cattolica in festa con papa Francesco, dalla diocesi di Frosinone saranno in 300, 25 aprile, Piazza S. Pietro

A braccia aperte è lo slogan dell’imminente incontro nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, come i due bracci del colonnato berniniano. La festa con Papa Francesco si terrà il 25 aprile e ci saranno adulti, giovani e ragazzi aderenti all’associazione. Dalla diocesi di Frosinone saranno in 300 a raggiungere Piazza S. Pietro, organizzati dalla presidenza diocesana, guidata da Giovanni Vasta. Si…

View On WordPress

0 notes

Text

L’Arrivo delle reliquie di San Timoteo nel porto di Termoli, una teoria che vede collegati i Templari, gli Amalfitani e Pietro Capuano

Se c’è un argomento davvero enigmatico per gli storiografi locali di questo e del secolo precedente, è proprio quello che riguarda un momento molto particolare e complesso per la diocesi di Termoli, che viene da noi interpretato brevemente come una sorta di particolarità che si unisce alla ricca collana di mutamenti della storia medievale di questa cittadina affacciata sul mare Adriatico, in un momento del XIII secolo che vide la nostra basilica cattedrale cambiare di aspetto, dimensioni, arricchirsi di opere sempre più pregiate nell’esecuzione, e dov’è ampia la presenza di committenze, maestranze d’ogni dove e di più culture e formazioni, ed ovviamente nel cui frangente, quasi come da alteratrice di questa sequenza nel cantiere normanno-svevo della Cattedrale, si ha la tanto conosciuta e celebrata traslazione delle reliquie del Santo martire Timoteo, co-patrono della ‘’diocesi termolana’’, vescovo di Efeso e discepolo prediletto dell’apostolo Paolo, un tesoro tra i più ricchi della nostra terra, privo di ‘’omonimi’’ a differenza del patrono Basso, e che nella sua valenza liturgica pone non pochi quesiti a cui noi dovremmo rispondere per capire principalmente una cosa; cosa mai ci fanno delle reliquie di cotanta importanza in una attualmente misera cittadina abitata da pescatori in una regione tra le più modeste d’Italia? Beh la risposta non è per nulla facile, anche se è possibile postulare una ipotesi che va ad unirsi a determinati fatti historici della città documentati e giunti sino a noi in questi anni grazie soprattutto all’aiuto di archivisti e colleghi, e ovviamente dei celebri storiografi italiani che negli anni si sono interessati alla condizione di una regione asfissiata dai suoi confini, troppo stretti per il patrimonio culturale che le appartiene.

Questo studio porterà al vostro interesse una teoria sul perché queste reliquie siano giunte nella fortezza che verosimilmente, a cavallo tra XII e XIII secolo vide una ricca crescita in ambito economico, sociale e militare, favorito dalla struttura portuale che garantiva le attività mercantili con le coste opponenti del Mediterraneo, tanto da rendere quest’ultima una vera e propria pedina per i commercianti della Repubblica Marinara di Amalfi, provenienti dalle cittadine principali di Scala, Ravello, Amalfi ed anche da Salerno e così via, per non dimenticarci dei Cavalieri Templari e degli Ospitalieri che ivi possedevano numerosissime terre, commende Extra-Moenia, ospitali ed ovviamente una Domus nelle aree che circondavano la Cattedrale, e per cui stiamo approfondendo la nostra ricerca soprattutto al seguito delle passate campagne di scavo archeologico e dei restauri che si prospetteranno, ma avremo modo di parlarne in altre occasioni, nel frattempo discuteremo proprio del collegamento dei soggetti sopracitati, ossia Amalfitani, Templari e le Reliquie di San Timoteo, con il possibile arrivo delle reliquie di Sant’Andrea apostolo nella penisola italiana, condottevi dal cardinale di Amalfi Pietro Capuano, che sotto le peripezie della quarta crociata, avrebbe avuto modo di portare con se un enorme numero di reliquie sottratte dalla basilica degli apostoli di Costantinopoli, per poi spartirle dopo il suo arrivo nel 1208, con le circostanti principali città della costa amalfitana e napoletana, e forse anche oltre, magari in una cittadella che già aveva una certa familiarità vivida con l’economia tirrenica e il cui porto era uno dei prediletti per gli sbarchi ed imbarchi verso l’oriente e la Terrasanta.

Negli anni ovviamente si sono succedute molteplici teorie alternative da parte degli storici termolesi, che però spesso hanno fatto abbastanza cilecca in quanto, purtroppo non solo in questo caso, era abbastanza frequente il cadere nella omonimia dei toponimi antichi, come nel caso di Frosolone e Frosinone, ambi due citati spesso come ‘’Freselone’’, oppure Agnone ed Anglona, entrambe citate come ‘’Anglone’’ traendo in inganno anche i più illustri storici.

È questo il caso dell’ingegnere Raffaello D’Andrea che nei suoi studi s’imbatte in un certo Conte Olivier Da Termès, teorizzando com’egli fosse un guerriero crociato che avrebbe partecipato alla quarta crociata tra il 1202 e il 1204, conducendo nella sua cittadina natale le reliquie del santo martire, riportando peraltro, come afferma nella sua pubblicazione sul Conte sopracitato, le dichiarazioni del Runcimann nel secondo volume di Storia delle Crociate, in cui appunto viene annoverato tra i reclutamenti della costa adriatica un certo Oliviero Da Termoli, o meglio, a detta dello stesso D’Andrea visto che leggendo il volume a pagina 966, siamo stati capaci di sfatare questa travisazione, dato che si fa riferimento al Comandante Olivier Da Termès, nobile condottiero che nell’anno 1269 partecipò alla Battaglia di Acri contro i Saraceni, che purtroppo non avrà una fine molto gloriosa, ma che nulla ha a che vedere con la crociata che vide assalita la grande Costantinopoli circa 65 anni prima, tantomeno vi è una vicinanza di qualche tipo tra Oliviero e la fortezza termolese visto che in verità Termès è una località sita nella provincia spagnola di Montejo De Tiermes, in Castilla y Leon, vicino i Pirenei, ben lontana da una delle tante denominazioni arcaiche di Termoli, che era ‘’Terminis’’ o ‘’Termini’’.

Un Dettaglio buffo è stato quello della nostra conoscenza collaborativa con l’attuale erede del Conte Oliviero, Juan De Termès, che è rimasto alquanto sorpreso e divertito dalla nostra notizia riguardo a questo malinteso, e si è detto interessato prossimamente a visitare la città di Termoli con grande curiosità, sperando di potergli fare da guide.

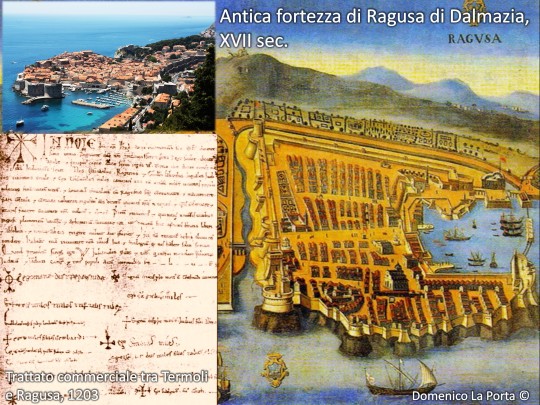

Una possibilità invece è quella che vede coinvolte nella traslazione anche le città dalmate affacciate sull’Adriatico, in special modo quella di Ragusa e di Durazzo, di cui la prima delle due stipulò nel 1203 un trattato commerciale fraterno con la città di Termoli, conservato attualmente negli archivi statali ragusei, e che per nostra fortuna abbiamo avuto la possibilità di leggerne una trascrizione del Professor Sime Ljubic e presentata negli atti dell’Undicesima Convenzione Internazionale di Storia Marittima, Consorzio Del Porto di Bari, 28 agosto/7 settembre 1969.

La pergamena misura circa 34,02 x 58 cm, e recita come di seguito;

‘’In nomine Domini nostri Jesus Christi.

Anno incarnationis sue millesimo duecentesimo tertio.

Regnante domino nostro Frederico serenissimo rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, anno sexto regni eius, tertio die stante mense Trasmundus, miles camerarius, ina cum universo eiusdem civitatis populo, volentes fraternitatem veram et amicitiam inviolatam cum Raguseis semper communicare ei manutenere, pari consensu et comuni voluntate Raguseos omnes de cetero in cives nostros recepimus, et ipsos conservare et secoros facere in civitate nostra volumusnet obtamus. Preterea remittamus et quietamus universis civibus Ragusi plataticum universum et arboraticum in civitate nostra. Ut de cetero sini apud sic dictis tributis liberi et absoluti, et nemo ab eis exigere valeat aut presumat, et sic non teneantur de his alicui respondere. Habeat etiam in civitate nostra illud ius et privilegium, quod nos habere soliti sumus. Quod privilegium scripsi ego W. Iulianides miles et notarius, qui interfui mandato predictorum iudicum et iamdicti ei totius populi.

Actum in Termulis feliciter.

+Ego Mainardus imperialis iudex.’’

In questo trattato per precisare, viene concesso ai commercianti marittimi ragusei di ricevere la giusta protezione in caso d’approdo alla fortezza di Termoli, e che le navi mercantili ragusane erano esentate dal pagamento del cosiddetto Plateaticum, dell’arboraticum, Scalaticum ed Ancoraticum, ovviamente reciprocamente in ambo i porti commerciali delle due città costiere, e la particolarità è proprio che tra i principali centri marittimi della Puglia, Termoli fu proprio la prima stipulare un patto di tale importanza con una città della costa antistante.

Il clero locale ha avanzato l’ipotesi della giunta delle reliquie del Santo Timoteo in Italia, contemporaneamente a quelle del vescovo San Biagio, venerato proprio a Ragusa e giunto nel tesoro liturgico termolese forse proprio al seguito della stipula di questo storico accordo, ovviamente avutasi al seguito di una eventuale collaborazione già avviata in precedenza tra le due città, forse tra il XII e il XIII secolo, che infine avrebbe portato ad un rafforzamento delle due realtà, la cui causa sarà argomento successivo, proprio incentrato sugli amalfitani.

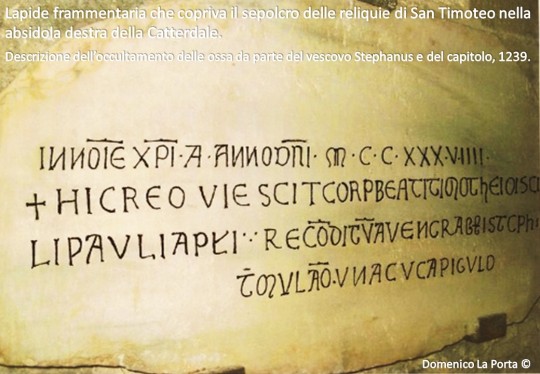

È però secondo la nostra opinione, abbastanza improbabile che un tesoro talmente importante come un intero reliquiario d’un Santo discepolo di questo calibro, fosse giunta a Termoli intorno al 1203 come donazione per una reciproca fraternità commerciale, per vari motivi, come per la data tra la firma del trattato che precede l’evento della quarta crociata, avutasi quando le ossa del santo martire erano ancora nella basilica degli apostoli a Costantinopoli, ed oltretutto pare improbabile proprio per le modalità e l’importanza di questo avvenimento e delle reliquie stesse, poiché se così fosse stato, difficilmente i ragusani avrebbero lasciato il prezioso bottino nelle mani di un’altra città, e probabilmente nemmeno loro le avrebbero mantenute sino ad oggi visto che di certo sarebbero finite nelle mani della Repubblica di Venezia negli anni, come a Termoli sarebbe accaduto nel 1240 del resto, se non fosse stato per l’occultamento tempestivo avutosi sotto l’episcopato del Vescovo Stephanus.

Quindi, è certo che nel 1203, o giù di lì, venne condotta da Ragusa nel porto di Termoli, la piccola reliquia di San Biagio Vescovo, che già nel XIII secolo faceva parte del culto locale come si può immaginare nell’archivolto della porta maggiore della Cattedrale, alle spalle della statua di San Basso, proto-vescovo e martire di Lucera, che invece fu condotto nella città dopo un sacco del reliquiario lucerino nella momentanea traslazione a Lesina, da parte dei Termolesi e del Larinesi, questi ultimi rubando le reliquie del secondo vescovo Pardo, tra il 600 e l’800 d.C.

È però escluso che assieme a San Biagio arrivarono anche le ossa di Timoteo, seppure nel nostro studio, Ragusa mantiene una certa importanza indiretta per il loro viaggio via mare attraverso l’Adriatico, come probabile scalo visivo, ma non come sede d’approdo, e sembra quindi verosimile collegarle come sopracitato all’operato di Pietro Capuano, in concomitanza con vari fattori uniti a quest’ultimo, ad esempio una rotta sicura ed affidabile verso Termoli, uno dei porti pugliesi che com’essi, era di grande ausilio per le milizie e i pellegrini diretti verso la Terrasanta, dove la grande collaborazione con il porto commerciale di Ragusa, attuale Dubrovnik, ed il collegamento intermedio con Durazzo, si univa a sua volta al privilegio politico che il patriziato amalfitano, ravellese e scalese, esercitava su dette località specialmente nell’ambito mercantile, e dove gli ordini cavallereschi rappresentavano un punto fondamentale per il tutto, una giunzione diretta e rediviva di afflussi diretti verso l’oriente, che attraverso le città dalmate come Durazzo e Tirana, potevano raggiungere facilmente il Bosforo tramite la simosa e lineare Via consolare Egnatia, oppure giungere verso Gerusalemme e così via in tutte le località pellegrinali dell’Oriente medievale.

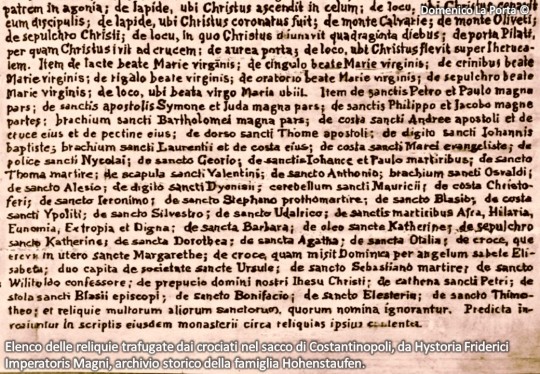

Quanto al sacco di Costantinopoli, ci terrei anche a parlare brevemente di un manoscritto di cui siamo riusciti a venire in possesso, la Hystoria Friderici Imperatoris Magni, visionato per gentilissima concessione dell’erede della famiglia Hohenstaufen, che ne conserva l’originale nel proprio archivio privato, e per la cui consultazione ringraziamo vivamente il gestore Gabriele Lamanna della sopracitata biblioteca personale.

Qui uno stralcio dell’elenco interessato;

In questo documento si fa un riferimento minuzioso e preciso delle reliquie trafugate dai crociati durante l’assalto e la dissacrazione della città bizantina, in particolar modo vi è la comparsa proprio della Sacra Sindone ed altre reliquie storicamente annesse alla figura del Cristo ed alla sua Passio, e per quanto concerne le reliquie ‘’minori’’, viene citata una ‘’Costa Sancti Andree Apostoli’’ seguita da una delle più vecchie citazioni del trafugamento di San Timoteo, dove appunto si elenca la presenza nella refurtiva dei resti mortali ‘’De Sancto Thimotheo’’.

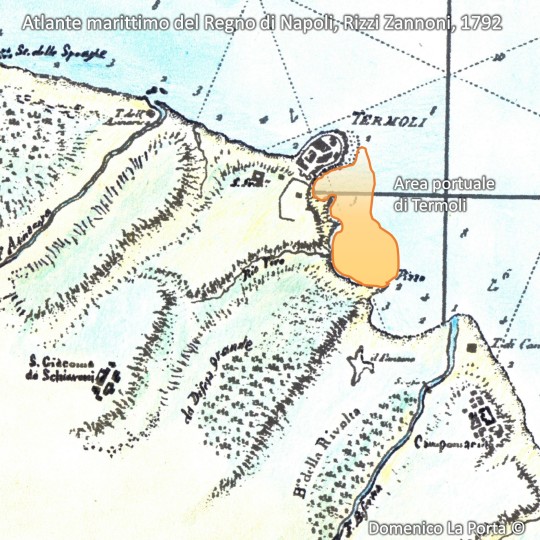

Sulla questione poi del porto di Termoli, è ad oggi ancora molto complessa la questione a riguardo, visto che ahinoi, non resta granché delle testimonianze visive di una o più strutture adibite all’attività mercantile, ma al contrario ne sono stati rinvenuti un cospicuo numero di reperti archeologici, citazioni storiche nelle vaste fonti d’archivio, ed anche uno studio più attento della morfologia locale, maggiormente sulle fotografie ambientali degli anni tra il 1890 e il 1910 ad opera dei fratelli Trombetta, che, con i resoconti dell’ultimo ventennio, hanno conferito una maggiore verosimiglianza alle reali vestigia dell’antica fortezza termolese, definita in special modo da un nucleo fortificato centrale, arroccato intorno alla basilica cattedrale già in età longobarda, che è andato via via allargandosi, con molteplici insediamenti ‘’a motta’’, un multiplo circuito murario turrito, e un rivello interposto tra il doppio barbacane del fortilizio e un insediamento extra-moenia che nei documenti di cui si parlerà è citato come ‘’suburbio’’ delle famiglie amalfitane e ravellesi giunte a Termoli tra il XII e il XIII secolo, e forse già nell’XI secolo come testimonia un elemento lapideo collegato alla sepoltura di San Basso, legato secondo la nostra ricostruzione alla famiglia ravellese dei Frezza, ed identificabile come pluteo oggi esclusivamente erratico.

La Professoressa Calò Mariani parla nelle sue pubblicazioni del porto termolese come segue;

‘’del porto medievale di Termoli sembra cancellata ogni traccia.

Il Magliano ne attribuisce la scomparsa al terremoto del 1456 e a quello del 30 luglio 1625 (più precisamente del 1627), che produsse in Termoli vari lutti e rovine.

Circa l’ubicazione, suggerisce che il porto fosse ‘’attiguo al luogo occupato dalla città’’, essendo il mare sotto le mura, sufficientemente profondo per accogliere anche grossi legni.

Non meno vago è il Perrella, quando afferma che l’antico porto di Interamnia Frentanorum (denominazione arcaica di Termoli), traspare tra le profonde acque che la bagnano all’ est e tra i grossi scogli che la cingono’’.

È logico pensare ovviamente che Termoli dovesse avere una struttura portuale ben definita, e forse non unica, ma come abbiamo potuto constatare negli anni, si sarebbe dislocata in due insenature naturali del promontorio termolese, nel primo caso ai piedi dell’attuale mastio normanno-svevo, dove oggi è presente la passeggiata di Via dei Trabucchi, ma che nelle antiche immagini e nei ricordi del primo novecento, era per metà inabissato, e con la linea di costa ben più indietreggiata, venendo usata non come spiaggia balneare ma come approdo delle imbarcazioni da pesca e con le rimesse del modesto porto, un tempo detto ‘’della spiaggia di Sant’Antonio’’, prendendo il nome della chiesa abbaziale posta in cima al lungo colle di Santa Lucia, toponimo legato a sua volta ad una seconda basilica normanna oggi scomparsa.

Qui avrebbe avuto luogo forse il primo porticciolo pre-romano della cittadella Interamnia, alla quale sono legati molteplici reperti archeologici rinvenuti nelle abitazioni del paese vecchio, tra cui elementi votivi, forse legati al tempio pagano che qui sarebbe stato eretto tra la dominazione frentana e romana, in cui avvenne anche una espansione del commercio e dell’attività portuale, come testimonia il gran numero di anfore vinarie e delle opere di tessitura, nonché della presenza stessa di più insediamenti d’ambito portuale lungo la linea costiere da Histonium, al cui Nord vi era l’antico porto frentano di Buca, sino alla foce del Biferno, dove risiederebbero i resti di un antico porto fortificato per l’aggiunta.

Con questi presupposti è possibile identificare due porti di differente uso, uno a nord e uno a sud del promontorio, nel cui secondo ci sarebbe stata una delle massime espansioni in età medievale, portando a rilevarne la presenza nelle piattaforme rocciose poste al nord della Torre Tornola, lungo tutta la rientranza che oggi è foce dei ruscelli Rio Vivo e Rio Morto, sino a quello che era descritto topograficamente come scoglio Punta di Pizzo, oggi insabbiato dall’espansione della spiaggia artificiale.

Dunque sarebbe stato un elemento davvero fondamentale per l’intera comunità termolese dal punto di vista economico ed espansionistico sin dalle origini della frequentazione del promontorio, e protraendosi negli anni che vedono coinvolto il nostro studio di ricerca, in cui l’area portuale di Termoli era di rilevante importanza in quanto posto in una zona principe dell’Adriatico, collegandosi ai porti contigui e opposti allo specchio d’acqua, dandoci testimonianza di un raggio d’azione delle attività commerciali molto vasto e ricco, con spezie, vivande, bestiami ed animali per la milizia, tessuti e pietre preziose o da lavorazione, tutte provenienti dall’affascinante Oriente, a cui storicamente dovremmo davvero molto, e per il conseguente contesto ci ha permesso di sfatare definitivamente l’idea di una cittadina di comuni pescatori, dato che in realtà l’attività della pesca è un elemento marginale che in Termoli sarebbe sorto solo molto dopo il funesto assalto da parte saraceno del 1566, quando ogni peripezia aveva cancellato la possibilità di una economia di ambito mercantile nella città molisana, rinvigoritasi solamente a partire dal primo ‘800 al seguito dell’industria ferroviaria e della riorganizzazione del tessuto urbano e delle capacità economiche e giuridiche del luogo, arrestato alle volte da problemi di carattere bellico come la prima e specialmente la seconda guerra mondiale.

Aperto dunque alle economie orientali, il porto di Termoli era visto come entità molto vantaggiosa geograficamente parlando, anche per il rapido collegamento tramite l’entroterra con le città commerciali della Campania, in special modo con la repubblica marinara di Amalfi e delle città interne di Ravello, Scala ed anche Salerno, per non parlare poi del periodo storico che la vede reinserita nel dominio bizantino del meridione, tra il X e l’XI secolo, quando il Catepano Basilio Bojannes la reintegrerà nel confine più a nord del Catepanato di Apulia, con le fortezze di fiorentino, Troia e così via, ed è proprio qui che la vediamo l’inserimento nel ben congegnato sistema comunicativo istituito dall’Impero Bizantino nel Sud Italia, specialmente nella costa pugliese, con centri d’imbarco e sbarco, viabilità terrestri, frontiere e scali marittimi, e non ci si deve dimenticare che ciò favorì e venne favorito a sua volta dalle vie pellegrinali e dai contingenti di soldati crociati diretti verso la Terrasanta in maniere il più possibile vantaggiose e soprattutto sicure.

A tal proposito è d’uopo citare un documento dell’archivio storico di Montecassino, che avvalora la teoria dell’uso storico del porto termolese come luogo di collegamento per l’Oriente, e ci viene definito da cronisti come Pietro Diacono, che descrive come l’abate cassinese Atenolfo, per sfuggire alle truppe di Enrico II, sarebbe salpato dal porto di Termoli al fine di raggiungere Costantinopoli, descrivendo la scena con;

‘’Atque per Sangrum ad Termulas transies, cupiensque Costantinopolim ad Imperatorem confugere mare ingressus est’’(a.D. 1022).

Ci tengo anche a riportare le parole spese dallo stesso Runciman, nei confronti proprio della questione comunicativa tra le varie cittadine europee interessate dall’attività mercantile nel contesto storico dell’XI secolo e dei tempi a venire, dove vi sono appunto le basi di buona parte della nostra ipotesi in cui si denota, con più caratteri, la vicinanza tra gli eventi di Termoli, le reliquie di San Timoteo e Costantinopoli.

Egli afferma;

‘’negli ultimi decenni la situazione della dell’Italia meridionale era stata agitata e confusa.

La frontiera dell’Impero Bizantino ufficialmente andava da Terracina, sulla costa tirrenica, a Termoli, sull’Adriatico, ma all’interno di questi confini soltanto le province di Puglia e Calabria, abitate in prevalenza da dai greci, erano sotto il governo diretto di Bisanzio.

Sulla costa occidentale c’erano le tre città-stato mercantili di Gaeta, Napoli ed Amalfi, nominalmente vassalli dell’Imperatore.

Gli amalfitani che all’ora commerciavano intensamente con l’oriente mussulmano, ritenevano utile ai propri negozi con le autorità fatimite il favore dell’Imperatore, e perciò tenevano in permanenza un console a Costantinopoli.’’

Lo storiografo disquisisce in maniera precisa dei percorsi tipici che i pellegrini dalla tarda-antichità al basso medioevo, compivano per raggiungere i ‘’luoghi santuario’’ della cristianità, definendoci bene le motivazioni di un determinato percorso, talvolta unico possibile per un raggiungimento sicuro e facilitato, in base all’entità, via mare o via terra, e dunque al costo ed al territorio specifico che doveva essere raggiunto, con i conseguenti fronti da valicare.

Ci ricorda come ad esempio, che nel X secolo, si era costretti ad usufruire delle rotte mediterranee per raggiungere Costantinopoli ed i centri del Medio-Oriente tra Siria e Palestina, dove il costo per intraprendere i percorsi era spesso insoddisfabile, tutto fino alla conversione cristiana dei sovrani ungheresi (975), che permise di utilizzare le vie interne lungo il corso del Danubio attraverso i Balcani, pur rischiando molto essendo una rotta terrestre pericolosa, fin quando la penisola balcanica non fu interamente amministrata dalla capitale bizantina a partire dal 1019, ed instaurando un più sicuro percorso bivalente dove si poteva viaggiare unicamente via terra, superando la frontiera est a Belgrado e dirigendosi fino Costantinopoli attraverso Sofia ed Adrianopoli, questo nel caso, come abbiamo già detto, solo per i percorsi terrestri che solitamente erano utilizzati da piccoli contingenti di pellegrini e modesti commercianti, solitamente anche singoli.

Nel caso invece si trattasse d’ingenti numeri pellegrinali o di alte cariche e personalità varie, era considerato ragionevole scegliere di passare la frontiera a Termoli ed imbarcarsi, o in loco, o nelle rispettive città portuali pugliesi, per raggiungere le città costiere dalmate, specialmente Durazzo, da cui come si è già spiegato, passava la Via Egnatia, una delle celebri vie consolari d’età imperiale, realizzata nel 146 a.C. per volere del console macedone Gneo Egnazio, in primo luogo come implementazione di un collegamento tra le colonie romane che si diramarono dal territorio dalmata attraverso la Grecia e fino al Bosforo, divenuta in seguito una delle più importanti strade militari e commerciali, che univa l’Adriatico alle coste dell’Egeo sino Bisanzio, le cui più antiche testimonianze sono da ricondurre alla cronaca geografica di Strabone.

Nel percorso spirituale e mercantile, come spiegava il Runciman, era possibile attraversare detta via che si diramava nel suo seguito in ulteriori ‘’arterie’’ continuavano tramite l’Asia minore verso Antiochia arrivando nelle terre fatimite vicino Tortosa, definendo come le uniche frontiere da attraversare permettessero un percorso bivalente e sicuro lungo i territori orientali in raggiungimento della capitale ‘’Imperiale d’Oriente’’ e del tempio massimo della cristianità, l’antica Gerusalemme.

Unita alla preferibile scelta della frontiera termolese come accesso nel territorio italiano di dominio bizantino, vi era soprattutto nel duecento, la maggiore scelta delle vie di comunicazione dell’Italia meridionale al seguito soprattutto delle opere di riordino dei sistemi viari, volute dallo Stupor Mundi, che migliorarono di molto la praticabilità delle tratte intermedie che terminavano nella Puglia costiera, dove ruolo di spicco era dato dalle continuazioni di quella importante strada peregrinale che tutti conosciamo come Via Francigena, a sua volta munita di numerose arterie secondarie in varie regioni italiane, specialmente nel territorio garganico e molisano dove hanno tenuto l’originale toponomastica di ‘’Via Francisca’’ o ‘’Via della Francesca’’ da non confondere con la Via di San Francesco in Umbria e con l’originale Via Francigena del Nord-Ovest italiano che si ricollegava a Roma, quanto alla Francisca, nella regione molisana era un importante tratto di percorsi terrestri, capaci di ricollegarsi anche alle aree tirreniche come in precedenza si è potuto spiegare, seguite da eventuali tratturi, tratturelli ed ulteriori vie mercantili che facilitarono la comunicazione tra l’area costiera campana e quella del Nord di Capitanata e di altre parti del tavoliere.

Il collegamento tra lo stesso imperatore svevo e dei suoi affetti d’ambito ‘’mecenatico’’ con le crociate, è poi determinante visto che si riunirebbe anche ad una figura storica molto importante per l’occidente cristiano e soprattutto per il Molise, un uomo che si può dire abbia dato una spinta al cattolicesimo, lanciando una grande sfida alle gerarchie ecclesiastiche del XIII secolo, e da lì in poi ne sarebbe stata espansa la parola dai più fedeli.

Si parla ovviamente di San Francesco D’Assisi, collaboratore stretto e grande amico di Federico II, che seppe aiutarlo diplomaticamente nel corso della quinta crociata, e che come abbiamo spiegato nelle convenzioni passate sul Molise Federiciano e sulla viabilità centro-meridionale, il passaggio di Francesco potrebbe essere avvenuto proprio nella nostra regione, e soprattutto nella fortezza crociata di Termoli, dato che un dettaglio molto importante è la valenza agiografica del culto francescano nell’odierno Molise da memoria recondita, il che spiegherebbe il motivo della sua presenza nel motivare nobili e cavalieri della Contea di Molise e della Capitanata a dare il loro contributo nella crociata.

Questo ci ha permesso anche di ricollegare al porto di Termoli, un personaggio noto e poco valorizzato della cerchia Federiciana e Francescana, frate Elia Da Cortona, che qui avrebbe coadiuvato l’operato di Francesco e lo avrebbe quindi seguito verso Gerusalemme, e la sua presenza, all’andata oppure al ritorno, sarebbe collegabile proprio al cantiere della Cattedrale di Termoli, come una sorta di contributo in maniera eguale all’opera della Basilica di Assisi, che in questo caso si dimostrerebbe non con una firma epigrafica o documentata archivisticamente, ma con l’omaggio di una sua effige fisica nel programma iconografico stesso, visto che tra i tre personaggi che riposano ai piedi dei santi del portale maggiore, è posto ai piedi della statua danneggiata di destra, un uomo coricato sul lato sinistro, vestito da ciò che pare essere un saio o un panneggio semplice, che sia nel volto che nel copricapo, ci rimanda quasi in maniera decisa ai caratteri ‘’iconografici’’ di frate Elia, nelle sue più vecchie rappresentazioni postume, e che non è affatto passato inosservato visto che nel tempo si è sospettato fosse un cavaliere con zuccotto, ma non mantenendo i dettagli esecutivi d’ambito cavalleresco, forse a differenza degli altri due personaggi ai piedi dei vescovi San Basso e San Biagio.

Un dettaglio questo molto importante e soprattutto interessante che parrebbe garantire ancora una volta l’uso strategico del porto termolese come collegamento con l’oriente, ancor più sotto Federico II, e le cui ragioni si allargano anche con un dettaglio che altresì non possiamo dimenticare, quello dell’ubicazione di Termoli nel contesto geografico e delle principali rotte e metodi di navigazione dell’epoca, perché al tempo, le tratte commerciali e pellegrinali che necessitavano d’un attraversamento marino, erano condizionate fortemente dall’instabilità meteorologica stagionale e dalle condizioni ambientali e geomorfologiche dei porti e dello specchio d’acqua, che nel caso del Mare Adriatico si è sempre dimostrato storicamente instabile, specialmente nei periodi freddi.

Proprio la navigazione è il dettaglio fondamentale, perché nel XIII secolo e così anche nei secoli successivi seppur in maniera decrescente, si prediligeva la navigazione ‘’a vista’’, per via dell’assenza di strumentazioni sofisticate per facilitare la tratta ad ampio raggio.

La particolarità di Termoli è proprio quella della sua posizione in una zona perlopiù protetta dalle correnti di superficie in grado di dare filo da torcere ai marinai diretti reciprocamente tra le sponde dell’Adriatico orientale, organizzate in maniera precisa con sistemi talvolta naturali di rientranze, baie e golfi che permettevano spesso la protezione dalle varie incursioni e dai casi di instabilità delle condizioni atmosferiche, da cui non era comunque esente Termoli, la costa opposta era dunque raggiungibile con poche problematiche anche nella stagione fredda anche mediante rotte di cabotaggio, diramate prima verso le Isole Tremiti, intermediarie storiche tra l’Europa occidentale e il Medio-Oriente, distanti 25 miglia nautiche dalla città molisana, ed in seguito dopo 125 miglia si raggiunge la fortezza di Ragusa di Dalmazia, proseguendo come previsto dalla nostra ricostruzione, lungo la costa basso-adriatica per altre 108 miglia, superando le bocche di Cattaro e giungendo così alla città portuale di Durazzo che era garantita per le rotte commerciali come una delle più proficue, grazie anche del collegamento che permetteva con l’entroterra ricco di fonti idriche e terreni fertili, favorendo via via in maniera pressoché istituzionale gli interscambi tra Oriente e Occidente attraverso soprattutto la Via Egnatia che collegava i mari del bacino Mediterraneo con il Mar Nero, e le arterie sopracitate che la collegavano all’Oriente Mussulmano, dimostrando così per l’ennesima volta come mai furono favorevoli rotte e connessioni giuridiche con i porti di ambe due le coste orientali dell’Adriatico, e la motivazione degli enormi spostamenti delle colonie amalfitane in Capitanata, che avrebbero intrapreso una certa collaborazione con a loro modo con le cittadine sud-adriatiche, in cui la nostra città svolse il ruolo di tramite in questa specie di circuito economico concorrenziale dimostrata storicamente come afferma l’Aquilano, già tra XI e XII secolo nella città di Durazzo, periodo che corrisponderebbe proprio all’inizio della loro giunta nella ‘’contea termolana’’ tra dominio bizantino ed arrivo degli Altavilla normanni.

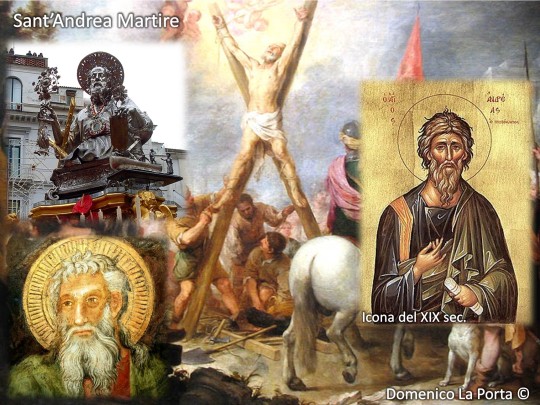

Quanto alle famiglie che erano presenti nella città, riguardo alla loro identificazione se n’è già parlato in uno scorso articolo in cui abbiamo analizzato al dettaglio, forse per la prima volta della storia, le incisioni epigrafiche poste sui piedistalli dell’archivolto maggiore della cattedrale e in vari punti del programma iconografico come in una delle bifore cieche al lato destro dell’arco maggiore, e non sarebbe affatto strano se si pensa alle fitte colonizzazioni da parte di amalfitani, scalesi, ravellesi e salernitani all’interno del territorio apulo ed abruzzese, che qui costituirono una forma di aristocrazia in ambito mercantile, ottenendo cariche di sottoposti regi, legati ecclesiastici ed amministratori di beni e ricchezze ingenti, nonché l’appartenenza ad ordini religiosi e cavallereschi, che in Termoli sembra tutto riassumersi quasi perfettamente, e che ci ricollega senza alcun dubbio alla traslazione delle reliquie di Sant’Andrea nella costa campana tra Gaeta e la loro destinazione finale, Amalfi, nel cui percorso sarebbero giunte anche quelle di San Timoteo che per ragioni che abbiamo postulato verosimilmente, sono rimaste nella diocesi di Termoli, separate dal frammento di mandibola giunto in Francia.

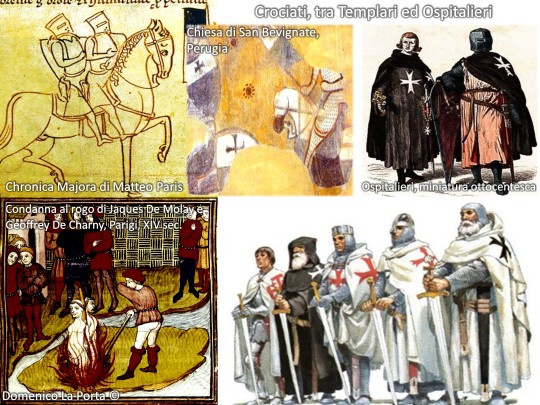

La difficile interpretazione delle epigrafi presenti sulla cattedrale ci ha permesso, con l’aiuto dello storico Luigi Ragni, della professoressa Mariani e del Professor Aceto, di poter rintracciare i nomi di tre famiglie originarie della Repubblica Marinara di Amalfi, più precisamente in linea maggiore nella città di Ravello, riassunte nelle commissioni delle famiglie D’Afflitto, i Grimaldi o ‘’Di Grimoaldo’’, e i recenti Grisone o ‘’Frisone’’, legati strettamente ad una commissione ex-voto degli elementi decorativi, che ci da quasi una certezza di un diretto interesse volto alla situazione ecclesiastica del monumento, che li lega alle sue vicende e probabilmente proprio alla traslazione delle reliquie del santo martire e del ricavo che sarebbe derivato dalle circostanze di un tesoro così importante per una meta pellegrinale, nonché un denso legame agli ordini cavallereschi crociati che a Termoli si riassumevano nei possedimenti dell’Ordo di San Giovanni Gerosolimitano (Ospitalieri) e l’Ordine dei Cavalieri del Tempio, conosciuti in maniera vasta come Templari, ebbene vi era un forte legame tra le colonie amalfitane e le gerarchie degli ordini religiosi oltre che nomine di cariche del clero, vista la lunga lista di vescovi d’origine ravellese in più territori come abbiamo già esposto nella medesima identificazione delle famiglie sopracitate.

Quanto ai crociati, non possiamo non parlare di un legame nato prettamente dalle cariche che coprivano a loro volta gli amalfitani, insediatisi nelle cerchie federiciane ed angioine, nella zecca come maggiori esponenti della produzione monetaria del regno, per poi non tralasciare la funzione diretta con le rotte orientali che garantivano un aiuto non di poco conto per i crociati in quanto allo stesso tempo amalfitani e ravellesi furono grandi armatori nei porti apuli e abruzzesi, in grado di procurare loro le navi per la partenza e il ritorno, e quindi le rotte privilegiate da loro usate per il commercio, e questa loro utilità durò sino al rinascimento, anche dopo il periodo delle prime crociate della cristianità.

Il loro legame con le crociate li rese celebri ovviamente anche per il commercio delle reliquie come avvenne per la traslazione dei resti mortali di San Nicola di Mira nel 1087, durante una spedizione mercantile per Antiochia, al contrario di come si pensava nella cronaca locale barese, secondo cui a condurre il santo sarebbero stati dei semplici pescatori, mentre nella realtà si trattava di veri e propri commercianti con una certa familiarità per i grandi mercati d’oriente.

Per i personaggi invece appartenuti direttamente ad ordini cavallereschi, ricordiamo anche qui del fondatore scalese dei Cavalieri Ospitalieri, Fra Gerardo Sasso, che si riaccomuna con la figura di Alfano Da Termoli, essendo lui secondo un nostro studio corrente, cavaliere ospitaliero nella quinta crociata, e verosimilmente anche per le origini della famiglia degli Alfano, di cui egli faceva parte, proveniente dalla città di Scala.

Tra i templari invece spicca la famiglia amalfitana D’Afflitto, egualmente importante tra quelle fondatrici degli Ospitalieri ma che in questo caso è invece rappresentata da Don Camponello D’Afflitto, signore di Rodegaldo, Redine e della Molpa, che nel 1235 ricopriva la carica di Gran Maestro dell’Ordine dei Templari.

Tornando allo stesso Alfano per il concetto del dinamismo culturale delle maestranze centro-meridionali, nella fattispecie dell’ambito Romanico Pugliese, troviamo una sequenza di contatti tra magister pugliesi e committenze amalfitane, che hanno verosimilmente contribuito, assieme all’importazione di opere e manovalanza artistica medio-orientale, alla nascita di questo variegato panorama del romanico tra Campania, Abruzzi, Puglia e Lucania, per non dimenticarci la Calabria superiore.

Celebri commissioni che seguono l’opera del pulpito di San Giovanni in Toro del maestro Alfano, c’è la committenza della famiglia Muscettola del nuovo portone bronzeo del Duomo di Ravello al magister Barisano Da Trani, svolta da una bottega costantinopolitana, e nello stesso tempio seguita dall’esecuzione del pulpito marmoreo svolto da uno degli eredi più importanti della storia del Romanico della scuola foggiana, Nicola di Bartolomeo Da Foggia, nell’ultima metà del XIII secolo.

Per continuare sulla presenza templare nella nostra regione, attualmente sono rilevabili numerosissime documentazioni che attestano in modo certo la presenza dell’ordine nella nostra regione, seppure molti di tali segni sono sfuggiti agli occhi di molti amministratori locali della cultura storica regionale, in special modo da coloro che hanno ritenuto priva di fondamento la presenza di crociati nelle terre molisane, svalutando molto la veridicità storica di queste entità e travisandone la storiografia, basandosi sulla visione contemporanea e che definirei complottistica ed antistorica dove vengono visti come una vera e propria setta volta alla sovversione del potere mondiale, mista alla massoneria ed esoterismo vario, facendo piombare la critica stoica della sfera templare nel più assurdo ridicolo, cosa che invece noi stiamo cercando di ripulire interamente e parlando solo ed esclusivamente con i piedi per terra e postulando teorie sensate e praticabili, nulla che abbia a che fare con assurdità da programma televisivo scadente del ventunesimo secolo.

Si è già parlato in precedenza di numerosi documenti che citano l’esistenza di terre e di infrastrutture appartenute all’ordine dei Templari, dall’alto Molise alla costa, e qui ne riporto brevemente i nomi, come il Quaternus De Excadenciis et Revocationis Capitanate’’ redatto intorno al 1249, ed al cui interno è ben definito che al contrario delle altre domus crociate di Capitanata, quella termolese e troiana rimasero illese e in regolare possesso, segno questo di un legame stretto in questi casi con la figura dell’imperatore, seguite poi dalle documentazioni conservate nella biblioteca nazionale di Parigi e riportate dalla professoressa Capone in ‘’I Templari nel Molise’’, documento del 1373, dove tra le varie domus passate agli Ospitalieri dopo lo scioglimento al seguito della scomunica, e l’arresto avutosi nel 13 ottobre 1307 per volere del Re di Francia Filippo il Bello.

Al seguito di ciò, e delle due bolle papali del 1318 e del 1345 sulla damnatio memoriae di tutto ciò che riguardasse l’ordine, tutti i beni da esso posseduto passarono automaticamente all’Ordine Ospitaliero ed eventualmente in molti casi, alle diocesi locali come accadde anche per una delle Domus di San Marco, posseduta dal vescovo Bartolomeo Aldomaresco e contesa con l’Ordo Giovannita per un disguido giuridico interno.

Nel documento della Capone fanno capolino come commende all’interno del Gran Priorato di Capua, anche le domus di Ferrazzano e di Tappino, rispettivamente amministrate da Fra Simon De La Tour e Fra Nicola Da Collalto.

Altro documento di rilevante importanza è quello che siamo riusciti a rinvenire, già citato dal Guerrieri nel libro ‘’I Cavalieri Templari nel Regno di Sicilia’’, trascritto nell’anno 1309 dove appunto vengono citate le commende un tempo appartenute ai templari, una dedicata a San Giacomo, nella omonima località attuale di San Giacomo degli Schiavoni, e la seconda dedicata a San Marco Evangelista, in zona del ‘’Pantano’’, area ancora esistente che compare anche in un atto notarile di alcune famiglie amalfitane risiedute a Termoli.

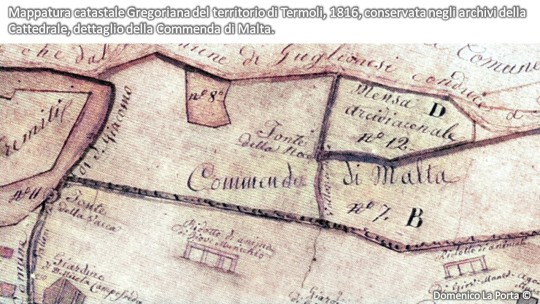

Quanto alla commenda di San Giacomo, abbiamo potuto rintracciare ed ovviamente scannerizzare, lo stralcio di una classica cartografia gregoriana del 1816 conservata negli archivi della Cattedrale termolese, che descrive con precisione le divisioni territoriali e i toponimi di almeno due secoli fa, e in cui in una zona confinante con il comune di San Giacomo, si può facilmente leggere la parola Commenda di Malta, seguita da aree che presentano antiche strutture dirute, il tutto sarebbe certo ricollegabile alla antica commenda crociata, passata solo al seguito dello scioglimento dei Templari, all’ordine degli Ospitalieri, e ne deriva anche una frequentazione prolungata nel luogo visto il cambiamento dell’ordine giovannita ospitaliero nel successivo Ordine dei Cavalieri di Malta a partire dal XVI secolo, forse il tutto andato in rovina dopo l’assalto turco del 1566 o il terremoto del 1627.

Certo è di enorme difficoltà la comprensione del documento, che vi riproporremo in futuro con una nostra traduzione o adattamento affinché sarà fruibile a voi lettori.

Quanto a Termoli, vi sono alcuni legami anche fisici, o per meglio dire, repertuali, che ci portano a vedere i molteplici simboli del lessico sacro adoperati in più epoche della cristianità, ma di enorme uso soprattutto sotto la presenza dei crociati che nel caso dei Templari si occupavano del flusso pllegrinale lungo la penisola e in Terrasanta, e Termoli svolgeva tipicamente la funzione di una località ‘’tappa’’ delle vie dei pellegrinaggi, soprattutto al seguito dell’arrivo delle reliquie di San Timoteo, e già per via dell’attività portuale di cui usufruirono gli stessi cavalieri, in collaborazione con il patriziato amalfitano.

Sia negli interni e negli esterni della basilica cattedrale sono presenti molteplici segni di questa loro frequentazione, a partire dalle croci patenti che possono essere considerate in tale caso come croci ex-voto dei cavalieri di ritorno dalla crociata, come segno di devozione e gratitudine, stessa cosa che era eseguita anche dai pellegrini con molteplici modalità seppur di incerta e irregolare fattura.

Tra gli altri simboli che si possono ammirare, c’è anche la croce del calvario posta in una delle lesene laterali della facciata rivolta a Nord, alla destra della modesta porta laterale murata, simbolo che nella fattispecie viene attribuito alla presenza di un tempio fisico, e talvolta legata all’esistenza di una commanderia, che probabilmente godeva di una Domus Templi posta, sempre secondo le nostre desunzioni, nelle vaste aree ipogee rinvenute nelle fondazioni del palazzo vescovile di Termoli, dov’è stata rinvenuta negli anni 90 del ‘900, una vasta necropoli d’età tardoantica con intervalli del basso medioevo, tra cui per completare il tutto, spicca la sepoltura di un corpo rinvenuto con un saio di colore scuro, una spada altamente danneggiata dal tempo, e un anello d’oro di fattura pressoché grezza, al pari d’un chiodo battuto che nella sua testa mostra una Croce di Amalfi, con i lati a coda di Rondine, emblema dell’ordine dei Giovanniti appunto, come si ripete in una più bizzarra sepoltura localizzata invece nella fondazione della torre campanaria, contro il muro perimetrale interno al vano, dove fece capolino il frammento di una Deesis, scolpito su una placchetta in steatite, un minerale che solitamente era utilizzato per la produzione di queste icone votive e formelle bizantine, in sostituzione dell’avorio e talvolta svolte anche in legno seppur in maniera più rara.

L’effige della placchetta mostra come era già evidente, la figura di San Giovanni Battista nell’atto dell’intercessione, al cospetto probabilmente del pantocrator troneggiante, e seguendo l’identificazione svolta dall’iconologo romano Ivan Polverari, presenterebbe proprio le sembianze iconografiche del battista, nonché la denominazione epigrafica in alto a destra, dove si legge ancora in caratteri greci, la parola ‘’Prodromos’’ che vuol dire ‘’Precursore’’, e non ‘’martire di Cristo’’ come si era erroneamente pensato.

La presenza degli ospitalieri farebbe già intendere ad un complesso ecclesiastico molto vasto, compreso di una domus, e forse di un ospedale che era invece gestito proprio dai Giovanniti, ai quali sarebbe appartenuto proprio Alfano da Termoli, probabile possessore della placchetta votiva di San Giovanni.

I simboli continuano con la presenza di un più celebre ‘’amuleto’’ del mondo cristiano, il nodo di Salomone, che sarebbe per altro ascrivibile ad altre sue rappresentazioni nella regione come il più acclamato di Petrella Tifernina nel portale laterale di San Giorgio Martire, con il più elegante e prezioso labirinto unicursale sormontato da due volatili, posto nella prima colonna sinistra della basilica altomolisana, seguita da un altro famoso reperto, ossia la Tavola della formula SATOR nella chiesa di Santa Maria Ester di Acquaviva Collecroce.

Però nel caso del nodo di Termoli, ad unica stringa, si può notare come esso sia stato eseguito in una maniera semplice e soprattutto in una zona davvero molto particolare della Cattedrale che è il presbiterio, una zona molto vicina al pavimento tra l’altro, che forse lascia intendere una apposizione dovuta alla presenza in loco delle reliquie di San Timoteo, dove il simbolo sarebbe stato scolpito per volere o mano di un cavaliere appartenente all’ordine, affinché esorcizzasse nella mentalità cristiana medievale, la possibilità che le reliquie fossero trovate e trafugate dal pozzo fatto costruire dal Vescovo Stephanus, il che ce lo fa datare all’incirca nel 1239 o poco prima dell’assalto veneziano che colpì la cittadina.

Questa piccola parentesi sembra quasi confermare definitivamente il legame tra i crociati e i resti del santo, unite come si è mostrato in precedenza dalla documentazione che attesta i suoi resti tra gli oggetti trafugati da essi nel sacco di Costantinopoli, come se fosse cosa risaputa già nel suo tempo vista la grande risonanza che questo evento ebbe in Europa, a danno di una delle più importanti località della sfera cristiana dopo Roma, Gerusalemme e Compostela.

Pertanto si passerà ora alla discussione di questa nuova teoria, solo ora che abbiamo appurato tutti i passaggi che ne hanno permesso la formazione in questi anni, uno studio che portiamo avanti da ben quindici anni se non si considerano le ricerche pregresse ed esaustive nell’ambito storico ed agiografico della diocesi termolese e del suo tesoro reliquiario, dove diversi avvenimenti ci hanno concesso proprio di poter ricostruire anche le azioni di un importante teologo e legato papale dell’Italia Meridionale duecentesca.

La traslazione dei resti del Santo Andrea per mano del prelato Pietro Capuano, ci è riportata da alcuni cronisti contemporanei e posteriori al cardinale amalfitano, che però persistono tutte in un ammanco fondamentale di informazioni a noi utili sulle vicende, come si appura ad esempio nella molto dettagliata ‘’Matthaei Amalphitani archidiaconi translatio Corporis S. Adree Apostoli de Constantinopoli in Amalphim’’, di Matteo Gariofalo, collaboratore storico del Capuano, dove anche nella riedizione di poco successiva, unica copia esistente della prima andata inesorabilmente perduta, viene specificata la partenza del perlato dalla città di Costantinopoli come avvenuta ‘’via mare’’ e con una forte ovazione e dimostrazione affettiva dei devoti che lo circondavano, anche se parrebbe alquanto fantasiosa come versione, non rimaneggiata unicamente in questa occasione ma che in tante altre missioni di illustri personaggi storici, come scopo esaltativo, per cui ci viene naturale credere che la partenza per la penisola italiana sia avvenuta in maniera molto più ‘’sottotono’’, se non addirittura segreta per l’ingente bottino ch’egli portava con se e con i suoi collaboratori, e l’omissione del porto di partenza lascia altresì molto perplessi, proprio per definirvi quale fosse l’informazione più importante che a noi serviva a scopo di studio, mancante alche nelle altre versioni e postulata come probabile arrivo nella costa campana solo nell’attuale secolo, essendo priva di una descrizione che abbia mai spiegato il viaggio compiuto dal cardinale e degli scali e vie interne che ha dovuto attraversare con un così elevato rischio, portandoci quindi a credere che anch’egli si fosse affidato, come altri nel passato, ad una rotta già ben strutturata e trafficata dalle genti della repubblica amalfitana, dove intercorrevano già collaborazioni politiche ed economiche tra le due coste e si denotava una già instaurata presenza di commanderie crociate, templari ed ospitaliere, tutti requisiti che rendevano la città portuale di Termoli il mezzo prediletto per questo tragitto.

Egli dunque per garantirsi una protezione ed un aiuto nello scortare il tesoro bizantino lontano dalla capitale romana d’oriente, sarebbe stato coadiuvato certamente dai Templari e dai Giovanniti, seguito dai suoi stretti collaboratori del capitolo, assieme ai quali avrebbe dunque attraversato la Via Egnatia in cui si diramavano molte tappe di sosta sicura con delle commende ed ospitali che permettevano anche il cambio dei cavalli e ristoro dei viandanti, prima di raggiungere il porto di Durazzo da cui i commercianti amalfitani avrebbero gli avrebbero garantito un viaggio sicuro dai rischi delle scorrerie e delle avversità meteorologiche che avrebbero messo a repentaglio l’equipaggio ed ovviamente il ricco reliquiario, prima attraversando le bocche di Cattaro rimanendo in linea con la costa, così da arrivare nelle circostanze della repubblica ragusea, e da intraprendere il viaggio tenendosi in direzione delle Isole Tremiti, altra probabile tappa del prelato, prima di poter finalmente arrivare al porto della fortezza federiciana di Termoli, dove egli sarebbe sbarcato lasciandovi le reliquie del Santo Timoteo per svariati motivi possibili, che noi crediamo di matrice economica piuttosto che religiosa.

Una delle teorie prevederebbe questa sorta di pegno da tenere in sospeso con i cavalieri crociati ed i commercianti amalfitani, che ivi risiedevano e tenevano loro proprietà, per l’impossibilità momentanea nel ripagare il suo seguito militare e mercantile per i servigi rivoltigli nel percorso difficoltoso, pratica per cui non sono estranei i crociati ed in special modo i Templari che erano ritenuti storicamente grandi commercianti di reliquie, dalle quali derivava l’economia a loro stessi corrispondente, tra l’attività commendataria e quella della scorta dei pellegrini, un sistema molto ben strutturato e preciso che ha garantito loro l’oneroso numero di ricchezze che li avrebbe portati alle tragiche vicende della loro soppressione nel primo ‘300.

Stessa cosa avvenne per esempio con il cranio di San Policarpo, che era stata concessa ai templari dall’abate del Tempio di Gerusalemme in cambio d’un prestito economico che non verrà mai retribuito, permettendo ai cavalieri di possederla nel tempio di San Giovanni d’Acri, tradotta in Cipro solamente al seguito della caduta della fortezza crociata.

Sul suo ritorno verso Gaeta e poi ad Amalfi, è plausibile che il cardinale e il suo seguito abbiano percorso una delle vie comunicative che abbiamo avuto modo di descrivere in precedenza, molto conosciute e adoperate dai commercianti amalfitani diretti verso le fiere ed i grandi porti pugliesi di stampo orientale, per poter raggiungere con facilità e rapidità le reciproche sponde italiane, ripercorrendo da Termoli attraverso le prime città del basso Biferno tra Guglionesi e Larino, per raggiungere attraverso la Capitanata prima San Paolo di Civitate, Lucera e Troia, dove si ripercorre un breve tratto della Via Traiana che permette di arrivare direttamente a Benevento, e tramite il valico dei Lattari, giungere finalmente a Capua, Napoli e infine alla Costiera Amalfitana, un percorso che potrebbe riassumere facilmente le tante motivazioni del perché Termoli e le città costiere della Capitanata e Terra di Bari, fossero risultate di grande interesse per le importanti famiglie di mercanti, giurati e maestranze d’origine campana.

Certo ci sono molteplici ragioni che necessitano di una ulteriore spiegazione sull’opera del Capuano tra Terrasanta e Costantinopoli nel periodo di durata della quarta crociata sino al biennio successivo, e di una certa verosimiglianza con ulteriori dettagli da non trascurare, a favore di tale teoria.

Anzitutto c’è da discutere di come più personalità trafugarono l’enorme numero di ricchezze di un solo luogo dal quale si diramarono in ogni dove nell’Europa occidentale ed orientale, dove si era anche a rischio di scomunica in caso di tratta dei resti sacri, a causa del deplorevole esito arrivato alle orecchie della sede pontificia che lo accolse in maniera bipolare se si può dire.

Tra gli oggetti trafugati si ritrova un enorme numero di pezzi collegati alla passione di Cristo, giunti nelle mani di personaggi come il francese neo-principe di Atene, De la Roche, una delle personalità legate all’arrivo della sacra sindone nel territorio francese dal 1226, qualche anno prima della sua morte.

Al contempo vediamo infatti come al seguito della sottomissione di Costantinopoli e la nuova nomina imperiale di Baldovino, numerose cariche europee, francesi e non, si diressero a Costantinopoli per goderne delle ricchezze, come anche fece il Capuano contro l’opinione di Innocenzo III che lo rimproverò di aver abbandonato in grave pericolo la Terrasanta, portando i crociati e il suo seguito nella capitale bizantina per assolvere alle problematiche amministrative del clero al quale si era rivolto lo stesso neo-imperatore.

Questa forte vicinanza tra i cavalieri e i sottoposti francesi deriverebbe da tempo recondito, forse a partire dalla sua formazione teologica nella sede di Notre Dame De Paris sotto Pietro Lombardo, e nelle cui sedi avrebbe fatto giungere le ulteriori reliquie, come pegno o pagamento, nelle rispettive chiese di Saint Denis, nella Cattedrale di Langres e probabilmente anche all’abbazia di San Giovanni in Vineis di Soisson, nella quale giunse nel 1205 il frammento di mandibola appartenente proprio a San Timoteo, mandato forse proprio nello stesso anno in cui il Capuano venne richiamato a Costantinopoli e che garantisce una sua entrata in possesso dei resti del santo co-patrono di Termoli fino al rientro in centro-Italia.

In tutto ciò il Capuano restò a Costantinopoli sino al 1206-‘207, finché la situazione politica bizantina non si fosse ristabilita, ed al suo rientro in Italia spartì il grosso bottino reliquiario con numerose città campane tra Napoli, Sorrento, Gaeta e Capua, tenendo per la sua diocesi le preziose ossa di Sant’Andrea, occultate tempestivamente prima che il subentrato Papa Onorio III ne richiedesse la traslazione a Roma.

Per San Timoteo probabilmente non era stata pensata una totale occultazione delle ossa in una maniera improvvisa ma si sarebbe sicuramente svolta nel corso del cantiere federiciano della Cattedrale Termolese, una sorta di Succorpo o altare ad egli dedicato, scelta che probabilmente non fu mai assolta a causa dell’interruzione del cantiere dovuta forse all’assalto veneziano del 1240, tanto che l’allora vescovo Stefano avrebbe scelto di velocizzare la realizzazione di un piccolo sepolcro, o meglio, di un nascondiglio al fine di salvare le sacre ossa dall’inevitabile furto, pur se non venne risparmiata da questo la cattedrale, vedendosi depredata di molti marmi preziosi, suppellettili e ricche opere scultoree, che hanno denotato una marcata differenza tra le due riprese dei lavori, in evidente discontinuità stilistica tra la fine del XII secolo, la prima parte del XIII e l’ultima metà del ‘200, con un ricco susseguirsi di maestranze e di committenze guidate dall’importanza del tempio termolese, del suo tesoro diocesano e della posizione che Termoli svolgeva nel contesto storico dell’Italia centrale.

In ogni caso l’occultamento fu determinante per la cancellazione che subì il culto timoteano per la cittadina termolese, visto che perse di rilevanza dopo la scomparsa del corpo, cancellato dalla memoria dei cittadini nei vari secoli, che potevano solo affidarsi alla memoria dei pochi oggetti del tesoro capitolare come i reliquiari che proteggono ancora oggi i resti mortali del Santo, e la stessa Caput Thimothei, parte superiore del cranio del vescovo di Efeso, conservato nel reliquiario argenteo di fabbricazione duecentesca, segno del culto in loco già ad allora, proprio con il suo arrivo nella fortezza termolese.

È altresì probabile secondo la nostra teoria che il lungo tempo intercorso tra l’arrivo e la reale celebrazione ed ufficializzazione della presenza in Termoli la si debba proprio al verosimile contenzioso economico tra il cardinale Capuano e l’ordine templare ed ospitaliero, nonché il rischio ancora vigile della richiesta di una traslazione a Roma ancor prima che fossero terminati i lavori del cantiere federiciano di Termoli, richiesta che avrebbe certamente danneggiato la condizione economica che tale evento portò alla città termolese, tanto da garantirne la segretezza almeno fino alla prima metà del XIII secolo.

Si spera che in futuro si potrà essere in grado di comprovare queste postulazioni, con numerose altre documentazioni ed eventuali contributi da parte di esperti del settore storiografico.

.

.

Bibliografie di riferimento:

Storia delle Crociate, S. Runciman, 1993.

Il Lago di Tiberiade sul mare di Amalfi; Sant’Andrea, Pietro Capuano, la chiesa e la società amalfitana alla soglia del duecento, Giuseppe Gargano, 2008.

Insediamenti, popolamento e commercio nel contesto costiero abruzzese e molisano, (Sec. XI-XIV), D. Aquilano, 1997.

Memorie Storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi, M. Camera, 1876, ristampa del 1999.

Due cattedrali del Molise, Termoli e Larino, Maria Stella Calò Mariani, 1979.

Il Duomo di Termoli, don Luigi Ragni, 1907.

Foggia e la Capitanata nel Quaternus Excadenciarum di Federico II di Svevia, G. De Troia, 1994.

I cavalieri Templari, i templari nel Lazio, G. Curzi, 2008.

I Templari nel Molise, le domus di Tappino e di Ferrazzano, in atti del XIV convegno di ricerche templari, B. Capone, 1996-1997.

Vestigia Templari in Italia, B. Capone, 1979.

Sulle Tracce dei Templari, i cavalieri del Tempio dalla Terrasanta al Molise, C. Di Paola D’Ortona, 2002.

Il Molise dalle origini ai nostri giorni, volume quarto, il circondario di Larino, G. Masciotta, 1988.

I Templari e il culto delle reliquie, in I Templari, mito e storia, atti del convegno Poggibonsi, F. Tommasi, maggio 1987, 2002.

Magistri e cantieri nel Regnum Siciliae, l’Abruzzo e la cerchia federiciana, Francesco Aceto, 1990.

Le reliquie dei Templari, negli atti del XXIX convegno di ricerche templari, abbazia di Casamari, L. Imperio, 2011.

Il mezzogiorno svevo e la quarta crociata, atti della XIV giornata normanna-sveva, M. Balard, 2000.

Quarta Crociata; Venezia-Bisanzio-Impero Latino, G. Ortalli, P. Schreiner, G. Ravegnani, 2006.

Racconti della quarta crociata, tratti dalle prose di Robert de Clary e di Jofroy de Vilehardoin, V. De Bartholomaeis, Robert de Clary, 1904.

La conquista di Costantinopoli durante la IV crociata di Niceta Coniata, F. Conca, 1981.

La caduta di Costantinopoli, 1204: fonti bizantine e occidentali sulla Quarta crociata, testi presentati in occasione del Convegno "Venezia, la Quarta crociata, l'impero latino d'Oriente", Dipartimento di studi storici, Università Ca' Foscari, 2004.

The Fourth Crusade, the conquest of Constantinople with an essay on primary sources di Alfred J. Andrea, Università della Pennsylvania, D.E. Queller, T.F. Madden, 2000.

Urbs Capta; La IV croisade et ses conséquences, A. Laiou, 2005.

#termoli#molise#medioevo#storia#italia#cultura#federico ii#arte#federico ii di svevia#archeologia#san timoteo#IV crociata#quarta crociata#crociate#crociata#crusader#crusaders#amalfi#ravello#salerno#alfano da termoli#timoteo#gerusalemme#terrasanta#terra santa#holy land#acors#templari#ospitalieri#cavalieri

1 note

·

View note

Photo

CHIESE DEL TERRITORIO DEDICATE ALLA MADONNA DEL CARMINE

Il Santuario della Madonna del Carmine si trova in Via Pietro Corvi nel Comune di Ceprano (FR) ed insieme all’annesso Convento dei Padri Carmelitani Scalzi, è stato edificato nel 1897 per desiderio di Mons. Pietro Corvi, nativo di Ceprano, Nunzio Apostolico in Polonia. L’intento del fondatore era quello di dotare di una sede definitiva il Collegio Teologico della Provincia Romana dei PP. Carmelitani Scalzi, di cui rimase privo a partire dal 1873, anno in cui lo Stato italiano soppresse il convento di Santa Maria della Vittoria. La Chiesa conventuale, che dipende dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, è opera dell’architetto bolognese Prospero Sarti è in stile rinascimentale, presenta una pianta a croce latina ed è a navata unica. La facciata è ornata da elementi decorativi in terracotta, realizzati degli scultori perugini Francesco Biscarini (1838 – 1903) e Raffaele Angeletti (1842-1899). Le numerose opere di pregio presenti nel Santuario sono state eseguite su disegno dello stesso Sarti, mentre quelle in legno appartengono all’estro dell’artista Carlo Magni di Ceprano. Le decorazioni pittoriche sono state eseguite da noti artisti dell’epoca, tra i quali Alberto Albani ed Ettore Ballerini. Mons. Carlo Livraghi, Vescovo della Diocesi di Frosinone-Ferentino-Veroli, il 21 Gennaio 1962 elevò la chiesa a Santuario Mariano Diocesano e, in ricordo di tale evento, sulla piazza del santuario fu inaugurata la monumentale fontana dedicata alla Madonna.

Per saperne di più: https://edicoladelcarmine.suasa.it/Ceprano.htm

lPer aggiungere informazioni: [email protected]

1 note

·

View note

Link

0 notes

Text

Sono partite le attività del Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili per le Diocesi del Lazio Sud

Padre e figlio

Giudice

MinoreServizio per i minori

Il Servizio interdiocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nasce come segno della comunione ecclesiale delle diocesi di Gaeta, Anagni Alatri, Frosinone Veroli Ferentino, Latina Terracina Sezze Priverno, Sora Cassino Aquino Pontecorvo; in attuazione delle norme emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana e come risposta all’appello di Papa Francesco nella lotta intrapresa contro la pedofilia ed ogni forma di abuso nella Chiesa. Il Servizio è stato costituito con Decreto del 9 marzo 2020 per svolgere attività di prevenzione, iniziative di formazione rivolte a sacerdoti e operatori pastorali, attraverso lo studio e l’approfondimento delle questioni collegate di carattere psicologico, pedagogico e giuridico, definendo protocolli e buone prassi da applicare nell’azione pastorale. Al Servizio compete raccogliere segnalazioni di abusi sessuali avvenuti in ambito ecclesiale attraverso il Centro di Ascolto accessibile a tutti attraverso il sito www.tutelaminoridiocesilaziosud.it. Il portale prevede inoltre una sezione destinata alla formazione e uno spazio con la legislazione in materia. Il Servizio interdiocesano è composto da don Adriano Di Gesù, nel ruolo di referente coordinatore, la dottoressa Anna Rita Pica, il professor don Cataldo Zuccaro, il dottor Vincenzo Lucarini, l’avvocato Paolo D’Arpino. La referente del Centro di Ascolto è la dottoressa Sabrina Guglietta.I vescovi delle diocesi del Lazio sud hanno affermato: “La nascita del Servizio Interdiocesano Tutela Minori è un segno delle nostre Chiese locali di vicinanza a tutte le persone ferite e desiderose di riconciliazione. Ci poniamo sulla strada tracciata da Papa Francesco e dai suoi predecessori nel prevenire il fenomeno degli abusi, assicurare giustizia alle vittime, mettere in sicurezza gli adulti vulnerabili”. Questo è il tempo della cura delle ferite, dell’ascolto a chi non l’ha potuto ricevere finora, è il tempo di costruire una cultura della tutela e del rispetto dei minori è il tempo di lavorare tutti insieme per avere sempre, come scrive il Santo Padre “la possibilità, il diritto e la gioia di guardare sempre negli occhi i bambini”.

Read the full article

0 notes

Text

Un monastero è un insieme di luoghi, ciascuno con la propria funzione, ciascuno con il proprio fascino. Anche se il chiostro, il refettorio o la sala capitolare hanno una funzione importantissima e qualificante nello spazio monastico, la chiesa è il luogo centrale nella vita della comunità. Le complesse vicende che hanno accompagnato i monasteri nel corso dei secoli hanno portato però a una tale serie di modifiche, contaminazioni, ricostruzioni, per cui non è infrequente trovare una chiesa che abbia uno stile diverso da quello di un chiostro, o viceversa.

Quello delle architetture monastiche è un argomento complesso e affascinante che mi intriga da anni e che spero di portare a termine al più presto con un racconto ampio ed esaustivo. In questo blog però, come sempre, devo essere sintetico e forzatamente superficiale. Spero comunque di poter mettere al più preso a disposizione di chi sia interessato strumenti di approfondimento sui singoli temi sviluppati in queste pagine.

Ma torno ora al tema lanciato nel post odierno: quali sono le 1o più belle chiese monastiche in Italia? La domanda esige una doppia risposta: se considerare tutte le chiese monastiche, anche quelle delle abbazie che non sono più tali (Pomposa, Nonantola, Sant’Apollinare..) oppure limitarsi a quelle ancora in uso dai monaci. La mia scelta come sempre è a favore della continuità della vita religiosa e quindi scelgo le mie preferite solo all’interno delle abbazie dove ancora ci sono monaci che vi pregano quotidianamente. Sono consapevole che molte chiese bellissime, nate come abbaziali, sono escluse da questa selezione ma questo è il mio criterio coerente, perché questo non è un sito di arte ma di esperienze religiose. Anche rimanendo in questo ambito le e scelte sono ovviamente personali e cercano di non focalizzarsi solo sulle chiese medievali, quelle più vicine all’immaginario del visitatore di abbazie. Devo anche chiarire che per chiese monastiche intendo solo quelle abitate oggi da comunità degli ordini benedettino e cistercense. Le altre (francescani, domenicani, etc.) sono chiese conventuali e richiedono una trattazione a parte. Ecco dunque le mie scelte che cercano di abbracciare stili diversi e modi di espressione diversa.

Chiesa abbaziale del Sacro Eremo di Subiaco, Lazio.

Trovandoci qui alle origini del movimento benedettino, potremmo essere “storicamente” emozionati soltanto per esserci, ma ancor più lo diveniamo ogni volta che scendiamo nel cuore della grotta che ospitò san Benedetto, tra affreschi, candele e silenzi, scale, chiese inferiori e chiese superiori. Non è certo un modello canonico di chiesa abbaziale, perché si sviluppa su più livelli ed è in gran parte scavata nella roccia ma è certamente uno spazio unico e affascinante. Mistica.

Chiese abbaziali di san Pietro, Assisi e Perugia

Unisco in un’unica segnalazione due chiese con la medesima intitolazione, ubicate in città vicine, appartenenti alla medesima congregazione (Cassinese/Sublacense), abitate da piccole comunità monastiche ma entrambe di grande fascino.

Quella di Assisi è un modello perfetto di semplicità romanica, nitida e silenziosa, appartata nel cuore di una città che vive e pulsa per le memorie francescane.

La seconda invece, quella perugina, pur avendo dovuto cedere gli adiacenti spazi monastici ad attività laiche, è invece il suo diretto opposto: pareti ricoperte di tele, un bel soffitto ligneo, e un’esuberante decorazione tardo cinquecentesca che ha rivestito le originali forme della chiesa romanica.

Sobrietà o decoro? Ho scelto questa coppia di chiese per proporre una riflessione su quale sia, per ciascuno di noi, il modo più diretto per entrare in contatto con la spiritualità. Alternative.

Chiesa abbaziale di san Pietro di Sorres, Borutta, Sardegna.

Poco conosciuta, anche perché si trova in un piccolo paese della Sardegna centrale, la chiesa abbaziale di san Pietro di Sorres è un luogo emozionante, un edificio che risale ai secoli XI-XII, nato come cattedrale della scomparsa diocesi di Sorres. Si tratta di una delle più belle chiese in stile romanico – pisano in Italia. La decorazione a fasce nere e bianche, tipica di questo stile, e la pietra nera basaltica usata per la volta creano un effetto di grande suggestione. Per me visitarla è stato un momento di grande emozione. Ombrosa.

Chiesa abbaziale di Casamari, provincia di Frosinone, Lazio.

Se, come sostengono molti, lo stile gotico cistercense è l’esaltazione dello spazio sacro per la sua sintesi di elevazione, purezza delle forme, presenza della luce, la chiesa dell’abbazia di Casamari, il principale centro di spiritualità cistercense in Italia, ne è il perfetto simbolo. In questa mirabile chiesa gotica è racchiuso il mistero dello spazio pensato per lodare Dio attraverso una semplice e modulare scansione di spazi che porta direttamente verso l’alto, senza distrazioni. Ascendente.

Chiesa abbaziale di Chiaravalle, MIlano.

Il concetto di elevazione spaziale proprio di tutte le chiese cistercensi vale naturalmente anche per le numerose “Chiaravalle” che si trovano in Italia e a cui ho dedicato un post in passato (link). Quella di Milano però, oltre ad essere un angolo di serenità ai margini della metropoli, tra svincoli, autostrade, linee ferroviarie, abbina alla purezza strutturale tipicamente cistercense alcuni interventi di decorazione, teoricamente “eretici” perché i monaci di san Bernardo erano ostili al decoro degli spazi, ma che, essendo perfettamente inseriti nella scansione degli spazi, non recano alcun disturbo. Complessa.

Chiesa abbaziale di san Miniato al Monte, Firenze

Esiste però anche un modo meno severo e oscuro di celebrare Dio nella quotidianità monastica. L’esempio che ho scelto per questa spiritualità luminosa non poteva che trovarsi a Firenze, per la precisione “sopra” Firenze, in una posizione panoramica che rende la sua visita doppiamente emozionante. All’interno della chiesa di san Miniato ci sono opere d’arte di grande valore che la rendono una meta interessante anche per coloro che non hanno aspirazioni mistiche. Preziosa.

Chiesa abbaziale di san Giovanni Evangelista, Parma

Spostandoci ancora più avanti nell’osservazione di un tipo di chiesa dove la forma si confronta con l’immagine, ecco un altro esempio notevole di fusione tra arte e spazio di meditazione. Siamo nel centro di Parma, quindi parliamo di un’abbazia urbana, cosa non molto frequente in Italia e nel mondo. Qui la decorazione pittorica, opera dei grandi maestri del Cinquecento parmense, Parmigianino e Correggio, porta l’occhio a distrarsi e a vagare sugli spazi, reali e prospettici suggeriti dagli affreschi. È lecito considerare questa fuga dello sguardo come una vera meditazione? Aerea.

Chiesa abbaziale di Monteoliveto Maggiore, Siena

Dichiaro la mia parzialità: non ci può essere una scelta applicata all’arte monastica italiana in cui non rientri l’abbazia di Monteoliveto Maggiore, per me “il” luogo che ogni appassionato di monachesimo dovrebbe visitare. La chiesa di Monteoliveto Maggiore non è di per se stessa un ambiente particolarmente coinvolgente (nulla di paragonabile al suo meraviglioso chiostro). Blandamente rinascimentale, ha però il suo punto di forza nel coro ligneo intarsiato, uno dei più belli al mondo. Però ci si sta volentieri aspettando che i bianchi monaci si siedano negli splendidi stalli e inizino a cantare… Serena.

Chiesa abbaziale di Montecassino, Lazio

Questa inclusione farà sicuramente storcere il naso a molti puristi, perché la chiesa dell’abbazia da cui il movimento benedettino ebbe origine, non solo non è più quella originaria, avendo subito numerosi rifacimenti nel corso dei secoli, ma è stata completamente ricostruita dopo il bombardamento alleato del 1944 che la rase al suolo. La ricostruzione ci ha restituito la chiesa così com’era al momento del bombardamento: ovvero barocca. In Italia le chiese monastiche barocche sono molto rare, a differenza di quanto avviene nei paesi alpini dove sono invece la regola. Inoltre il barocco non viene facilmente assimilato alla vita monastica… Troppo ricco? Troppo sfarzoso? Troppo gesuitico? Amo le esuberanti chiese monastiche bavaresi ed austriache per cui non mi sento di condividere questo pregiudizio ma posso anche comprendere chi invece dal troppo decoro si sente disturbato. Voglio però segnalare, proprio in questa chiesa, una vera chicca artistica quasi sconosciuta: il ciclo di affreschi realizzati nella Cripta (dove si trova il corpo di san Benedetto) nei primi anni del Novecento dai monaci pittori dell’abbazia tedesca di Beuron, di cui sono un vero ammiratore, e a cui ho dedicato un post (link). Emblematica.

Chiese monastiche in Italia: una top ten/Monastic churches in Italy: the top ten. Un monastero è un insieme di luoghi, ciascuno con la propria funzione, ciascuno con il proprio fascino.

#best italian abbeys#chiesa casamari#chiesa Chiaravalle Milano#chiesa Montecassino#chiesa monteoliveto maggiore#chiesa san giovanni parma#chiesa san Pietro Assisi#chiesa sanpietro a sorres#chiesa subiaco#chiese abbazie italiane#chiese monaci#chiese monasteri#chiese monasteri italiani#chiese monastiche#italian abbeys#italian churches#italian monastic churches#monasteri italiani chiese#monastic churches italy#più belle abbazie#più belle chiese abbazie

0 notes

Text

Spariti nel nulla almeno 50 migranti della Diciotti. La Cei, "non sono fuggiti, non erano detenuti"

La Cei aveva risolto l’intrigata questione della nave Diciotti e aveva accolto 144 migranti, gran parte nel centro d'accoglienza «Mondo Migliore» a Rocca di Papa. La sera del 28 agosto arrivarono in 100 uomini e 8 donne, per essere poi destinati a raggiungere, secondo un programma, le 20 diocesi previste sparse per l'Italia. Ma degli 87 che mancano, più di 50 risultano spariti. Due, attesi a Bologna, non sono mai arrivati. Altri quattro, ospiti a Frosinone, se ne sono subito andati. Davvero in pochissimi, dunque, hanno gustato ieri i gelati mandati in dono da papa Francesco. Già tre giorni dopo l'arrivo, infatti, a piccoli gruppi, i profughi hanno cominciato ad andarsene volontariamente.

La notizia è stata data dai sottosegretari all'Interno Candiani e Molteni, “si sono già allontanati 40 dei 144 immigrati maggiorenni affidati alla Cei o al centro di Messina” sei delle Isole Comore, il resto eritrei. Ma il conto poi è salito presto a 50 e, come dicono dal Viminale, sembra avviato ad “essere più consistente”. Da Messina, dove si trovano quelli destinati in Irlanda (20) e in Albania (altri 20) si sono dileguati già in sei.

La Caritas, al riguardo, ci tiene a precisare che non si tratterebbe di fuga, perché non sono detenuti.

La replica di Salvini, ”più di 50 erano così "bisognosi" di avere protezione che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo sequestrati?”. E’ stato particolarmente duro, nel corso della trasmissione In Onda su La7, anche il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli,”la fuga di queste 50 persone è gravissima, se l'Europa fosse stata solidale non sarebbe successo”.

Comunque rimane un dato confortante, nessuna delle 8 donne giunte a Rocca di Papa è scappata. Erano state vittime di violenza in Libia e hanno accettato il programma di protezione. Si è espresso in merito anche don Aldo Buonaiuto della comunità Giovanni XXIII, che conosce bene Salvini e che lo ha aiutato nell'operazione Rocca di Papa. “Gli eritrei fanno sempre così. Il tempo di rifocillarsi e vanno via, perché hanno fretta di raggiungere i parenti in Germania, Svezia. Hanno affrontato un viaggio infernale. E si fidano poco, hanno paura di essere riportati indietro. Ecco perché se ne vanno”.

Fin dai primi colloqui con le mediatrici culturali avevano manifestato l'intenzione di lasciare Roma e l'Italia per raggiungere Germania, Svezia e Francia, dove è attiva una rete di comunità locali pronta a riceverli. La polizia li cerca soprattutto a bordo dei treni diretti nel Nord dell'Europa, il modo più semplice per tentare di varcare il confine d'Oltralpe. Oppure su camion a bordo dei quali potrebbe essere stato organizzato il loro viaggio da amici o parenti. Ma ovunque saranno, se controllati, saranno destinati a essere rispediti in Italia secondo la convenzione di Dublino.

All'appello mancano anche quei giovani eritrei, che avevano abbandonato casa tre anni fa. Hanno raccontato di avere prima provato la strada per Israele attraverso l'Egitto e il Sud del Sudan, ma che poi, respinti, erano stati costretti a tornare indietro e quindi a ripiegare sui gommoni per l'Italia in partenza dalla Libia.

Read the full article

0 notes

Text

Morto a Filettino il parroco più longevo d’Italia | L'Osservatore Romano

Morto a Filettino il parroco più longevo d’Italia | L’Osservatore Romano

FROSINONE, 13. È morto ieri, a 98 anni, proprio nel giorno del suo settantacinquesimo anniversario di sacerdozio, don Alessandro De Sanctis, il parroco più longevo d’Italia. Ordinato il 12 luglio 1942 nel suo paese, Vallepietra, ha svolto ininterrottamente il suo ministero a Filettino, in provincia di Frosinone. La notizia ha suscitato grande commozione nella diocesi di Anagni-Alatri, che solo…

View On WordPress

#2017/07#Avvenire#Diocesi di Anagni-Alatri#Don Alessandro De Sanctis#Filettino#Funerali#Igor Traboni#L&039;Osservatore Romano#Mons. Lorenzo Loppa#TG24.info

0 notes

Text

Frosinone, il vescovo incontra le corali per il sinodo, giovedì 23 novembre, ore 18

Chi canta prega due volte: giovedì 23 novembre, alle ore 18, nell’auditorium diocesano a Frosinone, il vescovo, mons. Ambrogio Spreafico, incontrerà i coristi di tutte le formazioni musicali del territorio. All’incontro, che si svolge nell’ambito del sinodo, sono invitati tutti coloro che fanno parte di cori sia professionali che amatoriali, corali parrocchiali, animatori del canto liturgico,…

View On WordPress

0 notes

Photo

Montecassino, l’ex abate Pietro Vittorelli rinviato a giudizio: “Prelevò 500mila euro dai conti della diocesi per scopi personali” – Il Fatto Quotidiano Andrà a processo Pietro Vittorelli, ex abate di Montecassino, in provincia di Frosinone, travolto dallo scandalo per aver prelevato circa 500mila euro dai conti del monastero benedettino.

0 notes

Photo

Papa Francesco a Paliano per la lavanda dei piedi Papa Francesco andrà nel carcere di Paliano, in provincia di Frosinone, il Giovedì Santo, 13 aprile, e farà la lavanda dei piedi ad alcuni detenuti della casa di reclusione nella diocesi di Palestrina. Qui celebrerà la messa in Coena Domini. “La visita avrà un carattere strettamente privato”, informa il Vaticano. Fonte: cinquequotidiano.it

0 notes

Text

«Perché un abusatore è ancora prete?»: il documentario Bbc e il caso di don Jean Bekiaris, a Frosino

«Perché un abusatore è ancora prete?»: il documentario Bbc e il caso di don Jean Bekiaris, a Frosino