#comment être à la mode musicalement

Text

Ptit rant sur les commu rap français (c un peu long jvous averti) :

Comment Jsuis heureux que orelsan ait jamais eu de succès à la Cicatrices de Zola ou A7 de SCH (en mode genre gros hit premier album)

Parce que les gens s’attache trop à ce chef d’œuvre et pensent donc en conséquence que l’artiste va éternellement et uniquement évoluer dans ce style la. Ça me fout en l’air comment ils acceptent pas qu’un artiste veuillent essayer autre chose

C’est une des forces d’orel justement qu’il a toujours eu la même audience aussi grande à chacun de ces albums et en même temps toujours être autant varier le style de ses albums. C’est ptêtre aussi qu’orel à la meilleure commu du rap français ou si on veut le dire avec des termes plus objectif, la communauté d’orel est plus ouverte à la diversité (ouh la c bizarre dis comme ça… 🏳️🌈mdr) et que la commu de SCH par exemple est une communauté de bébés gâtés qui ne voient que les stats de l’artiste

Ah oui et ofc que c’est pas que j’aime pas A7 ou Cicatrices, selon moi aussi Cicatrices c’est le meilleur album de Zola et A7 je reconnais que c’est un classique du rap français. mais de la a dire qu’ils a ont fell off sur Autobahn ou Diamant du Bled parce qu’ils n’ont pas du tout la même DA artistique que leurs gros hits de premiers albums?? (Bon oui des fois ils exagère un peu leurs exploration de diversité musicale, j’parle entre autre des catastrophes de Zumbas de SCH et du morceau ELECTRO de Zola mais on peut comparé ça a des Ah Là France de Orel ou bien les prods du chant des sirènes qui vieillit très mal (osez me dire que vous écoutez genre raelsan ou mauvaise idée ect. 1er deg en vous disant “it’s still a bop”)

Ptite question d’ouverture parce que j’ai l’impression d’avoir fait une dissertation de français: Sur ce je m’intéresse à ce phénomène pour Freeze (le gars là le corleone aka orelstan) à savoir si sa communauté le ramènera toujours à sa mythique explosion de LMF ou on valorisera chaque nouvelle sortie à sa juste valeurs. Perso, même si je sais que LMF c’est pas sa première GROSSE sortie (genre y’avait eu projet blue beam en 2018 Mai’s genre aussi d’autre ptit projets qui on pas tant pris depuis 2011) J’trouve quand même que sa commu a une tendance un peu trop facile à toujours revenir vers LMF comme une sorte de standard pour Freeze, mais bon si il continue à se diversifier comme il commence avec des titre comme Jour de plus et que sa commu valorise le titre autant, j’vois pas pourquoi il pourrais pas avoir une success story a la Orelsan. (En mode il va faire un album “orelsan et gringe sont les casseurs flowteurs” mais c’est “Freeze et osirus sont les uhhh… LEANER” ou freeze et zuukou sont les boyfriends uh I mean bg boysclub” ou juste des collabs 667 en mode “j’veux élever mes potes avec moi” t’as capté)

J’avais l’habitude de faire des threads comme ça sur mon priv Twitter mais comme j’me suis défait de ce réseau du diable pour 2024, je fais souffrir Tumblr a la place, get fucked >:)

J’ai un autre rant de cette longeueur environ dans mes notes sur mon avis sur “le “mauvais” JVLIVS qu’est JVLIVS II” dans mes notes. Et clui la je l’ai construis from start to finish comme mes dissertation de frnacais. Vous allez souffrir.

#French rap rant#ah oui et c’est vrm les premiers albums pcq regarde l’explosion de soso maness c’est pas rescapé et puis il a tjrs une audience#a peu près stable et ouvert à la diversité j’me suis rendu compte de ça sur son live twitch 5eme album#French rappers#rap français#tumblr est quand même tlmt plus rant friendly que twitter en vrai

5 notes

·

View notes

Text

ESPACES COMPOSITIONNELS ET MUSIQUE MULTIPLE

MusicROOMS, La Capsula MILANO

La musique combine dans le même temps composition et interprétation. Que ce soit à l’échelle de l’œuvre musicale ou de l’espace scénique, sa réception dépendra directement de cette combinaison. De fait, les éléments constituant l’espace scénique — surface architecturale, mapping, instruments — pourraient-ils permettent, par leur maîtrise et leur association, induire l’expérience musicale ?

Mon expérience à LA CAPSULA vaut la peine de vous être raconté. J’étais face à un bâtiment sur plusieurs étages, peut-être quatre, dans lesquels le public circulait par un escalier extérieur en colimaçon. L’événement se situé au rez-de-chaussée, c’était un lieu complètement ouvert, très haut de plafond et divisé par un mur blanc : l’espace de droite était dédié à la scène où les artistes étaient présents ; à gauche l’espace était dédié à l’échange et à la rencontre. Plusieurs musiciens étaient invités à performer ce soir là. Feldermelder, musicien expérimental Suisse, au sein du label encor_studio et ous.ooo, était programmé après Noémi Büchi et IOKOI. Après le passage de ces deux musiciennes, un entracte permettait l’installation de Manuel Oberholzer. Feldermelder, je le connaissais déjà. Ma première rencontre avec l’artiste avait eu lieu dans le cadre du festival SONICA à Ljubljana en septembre dernier.

Ce type de festival est généralement un moment d’écoute où nous sommes assis sur le sol. Comme étant invité à contempler. Dès lors, nous recevons la musique d’une manière qui diffère de celle d'un concert usuel. En tout cas, nous retransmettons la musique d’une autre manière. Cela car nous sommes davantage invité à intérioriser la musique plutôt qu’à l’extérioriser par le mouvement et la danse. Pour l’exprimer avec des termes ennuyeux et peu sensé, c’est une musique de réflexion.

Cette fois-ci, à Milan, la performance de Feldermelder était bien différente.

Je pense que cela venait du lieu, car il était lui aussi bien différent. Il était même opposé à celui dans lequel je me trouvais en Slovénie ; intimiste et clos, cette fois-ci, La Capsula était un large espace ouvert. Manuel Oberholzer jouait une musique délicate et cherchait à accompagner le spectateur dans son écoute. Je dirais avec certitude que cela était dû à l’espace. Tellement immense que le musicien tentait de nous rassembler. Pour nous guider, il avait besoin de nous chuchoter sa musique. À l’inverse lorsqu’il performait dans un lieu clos, à Ljubljana, sa musique était agressive ; il cherchait à la faire sortir des murs de ce petit espace.

Deux configurations différentes, le même artiste, les mêmes instruments, mais pourtant une musique différente. Dès lors, comment la configuration de l’espace scénique participe à la réception de l’œuvre musicale ? Bien que la musique soit le sujet principal de l’œuvre, l’attitude de l’artiste, l’espace, les instruments sont autant d’éléments qui participent à la performance et à sa réception. L’œuvre est finalement en ensemble pluriel. Par ailleurs, certains artistes abandonnent l’idée de composer l’espace réel et font appel à l’utopie. Il ne s’agit donc plus de combiner l’espace scénique et la musique, mais de créer un nouvel espace fictif par le biais du médium. C’est ce que le musicien Nicolás Jaar a cherché à évoquer dans son album Space is only Noise. Le compositeur est également à l’origine de la création du festival Urvakan situé à Dilijan en Arménie.

Cet événement combine le programme du Sound Lab — pratiques électroniques expérimentales permettant l’interaction entre les musiciens, les interprètes et les artistes sonores — et celui du Laboratoire d’architecture — redonner de l’intérêt à des lieux historiques et construire de nouveaux modes d’interaction avec eux — et marque le lien étroit qu’entretiennent espace compositionnel et musique multiple en terme d’expérience.

Mia Olivija Bindner

2 notes

·

View notes

Text

HELLBUTCHER – Hellbutcher

Méfiez-vous des mauviettes et des poseurs, le diable arrive…

Des profondeurs de l'underground black metal, un nouveau groupe débarque avec l’attitude des 90’s. Composé de Hellbutcher – chant, Necrophiliac – guitars, Devastator – batterie(Bloodbath, Opeth), Eld – basse et Iron Beast – guitars, Hellbutcher va renverser la croix.

En tant que leader des légendaires maniaques suédois Nifelheim, Hellbutcher a défendu la mauvaise réputation du vrai black metal d'une main de fer. Désormais, avec ce nouveau groupe éponyme, la mission frénétique continue : « Le noyau de Hellbutcher renferme la véritable essence du métal », déclare-t-il. « Nous sommes METAL, nous efforçons d'affiner et de faire évoluer notre musique et notre image pour devenir le plus pur et le plus heavy parmi tous les groupes de metal extrême à travers l'histoire. Au mépris des tendances et des modes prédéfinies, nous persisterons dans le chemin authentique que le métal était censé suivre ! »

Cette essence est véritablement dans les os de Hellbutcher et coule dans ses veines. Metal pur, blasphème total, Armageddon musical absolu. « Je joue du black metal. Je fais cela depuis quatre décennies maintenant, donc je dois évidemment être possédé dans un certain sens », dit-il. « Musicalement, je n'aime pas les trucs de mauviettes. [Notre] musique pue le mal, les paroles doivent être mauvaises, c'est juste un simple fait ! »

Enregistrer dans divers endroits en Suède, comme le studio de batterie Red And Black Hall de Devastator et les studios Chrome d'Iron Beast, et tout produire et masteriser eux-mêmes – « Pas besoin d'un producteur extérieur puisque nous savions exactement comment notre groupe devait sonner » – c'est un disque qui se présente fièrement et sans ambiguïté comme une œuvre ou un pur chaos métallique.

Canalisant l'esprit de Venom, Bathory, Iron Maiden, Exciter, Motörhead, Mercyful Fate et l'esprit agressif du vrai heavy metal, c'est une explosion de mal diabolique, exécutée sans pitié. Marginalement la notion de rituel est centrale dans l’approche mystico-artistique du groupe et son état « primal » libère les démons.

Frontal et diablement bestial, outrageusement brutal avec la pureté de sa force, « Hellbutcher » est un disque façonné par des mâles diaboliques pour des headbangers, saurez-vous être à sa hauteur satanique ?

youtube

0 notes

Text

Le plein essor du marché du vinyle

Depuis quelques années, le marché de l’industrie musicale assiste à un phénomène paradoxal : alors que les ventes physiques (les CD, par exemple) sont en chute libre au profit du streaming, le vinyle semble faire son grand retour.

En 2018, selon les chiffres du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), 3.9 millions de vinyles ont été vendus, contre 1,8 en 2016. En deux ans, les chiffres ont donc doublé. Comment expliquer ce nouvel engouement ? On fait le point.

On pourrait d’abord croire que ce sont les nostalgiques des vieilles platines, ceux qu’on appelait les baby-boomers dans les années 1960/70, qui maintiennent ces chiffres élevés. Cette hypothèse est rapidement balayée par l’étude annuelle menée par le SNEP. En effet, les deux tiers des acheteurs de 33 et 45 tours ont moins de 50 ans. Plus encore, la moitié des ventes de vinyles est représentée par des personnes de moins de 30 ans. Le vinyle attire ainsi un nouveau public, qui n’a pas forcément connu les vinyles : les Millennials.

Un objet esthétique.

Nous pouvons alors émettre d’autres hypothèses qui viendraient expliquer le regain d’intérêt dont témoigne le marché du vinyle.

Dans un premier temps, on ne peut nier son esthétisme. Les vinyles sont de jolis objets qui viennent égayer n’importe quelle pièce de votre intérieur. Son côté rétro est, de plus, dans l’ère du temps. Force est de constater que le vintage est à la mode depuis quelques années. Et cela se répercute sur les chiffres de vente. On a pu remarquer le même engouement pour les appareils photos argentiques tels que les Polaroïds ou les cassettes audio, qui font également depuis deux ans, leur grand come-back.

Les labels de musique l’ont bien compris et font des vinyles des objets de décoration à exposer. Effectivement, aujourd’hui, la plupart des disques 33 tours sont proposés en plusieurs éditions : la basique, le disque noir tel que le connaissaient nos parents et des éditions limitées, composées de disques colorés édités en un nombre restreint. Ils deviennent alors de véritables objets de collections, prisés par les fans de l’objet.

En photo ci-dessous, le dernier opus de Lana Del Rey, Lust for Life, a bénéficié de nombreuses éditions limitées, hautement désirables pour les amateurs. Parmi celles-ci, cette version du vinyle existante en vert amande transparente et en forme d’un coeur rouge vif.

Autre raison, la beauté de certaines pochettes de vinyles. Certaines pochettes sont aujourd'hui mythiques : la célèbre banane du Velvet Underground ou encore celle du Sergent Peppers des Beatles. Plus récemment, on peut citer les couvertures aux accents très psychédéliques de La Femme, Tame Impala ou encore des Black Angels. La pochette d'un disque fait ainsi partie des critères d’achat.

Une qualité d’écoute jugée meilleure.

Il serait toutefois un peu réducteur d’expliquer la nouvelle expansion des chiffres de vente du marché du vinyle à sa simple dimension esthétique. Un autre paramètre est à en prendre en compte : sa qualité d'écoute.

On s’attaque à un débat compliqué, car très subjectif. D'une part, il y a ceux qui jugent la qualité du streaming plus précise, plus performante. D'autre part, ceux qui préfèrent le doux crachat du diamant de la platine sur le disque, susceptible d’être entendu entre les morceaux. Parmi les autres raisons d’une préférence du vinyle, on retient une écoute jugée moins parfaite, mais plus subtile, renouant avec l’aspect physique de l’objet. Ce que ne peuvent reproduire les CD ou l’écoute streaming sur son téléphone. Il est important de souligner que notre expérience d’auditeur est complètement différente selon son choix d’écoute : streaming, CD ou disque. Plus encore, le son d’un vinyle peut même être différent selon le tourne-disque sur lequel il est joué. Chaque écoute est ainsi complètement différente.

La cassette : un autre retour surprenant !

Parallèlement aux ventes de vinyles qui explosent, les cassettes audio font également un retour en force. Ce petit objet oublié que n’ont pas connu les personnes nées après 1995 semble aussi bénéficier d’une nouvelle popularité. Même si elle attire un public moins nombreux que le vinyle, la cassette audio est bel et bien présente sur le marché. En Bretagne, une entreprise s’est même spécialisée dans la production de cassettes ! Selon le rapport établi par Buzzangle, les ventes de cassettes ont explosé aux États-Unis (+ 19 % en 2018) et en Angleterre (+1 25 % !).

Phénomène de niche ou véritable engouement, il est encore trop tôt pour se prononcer. Cependant, on ne serait pas surpris de les voir ré-attérir en masse dans les rayons des disquaires.

Source : Snep.

Pour répondre à la demande toujours plus nombreuse de vinyles, le groupe Fnac envisage même de créer un magasin entièrement dédié au marché du disque.

Un dernier conseil pour votre futur achat de disque ? Préférez les disques 180 grammes, de meilleure qualité.

Read the full article

0 notes

Text

Une ovation

Il était une fois une ovation. Les lumières du plateau avaient été éteintes, la chanteuse était sortie de scène, les musiciens aussi, mais la foule restait dans les gradins et les applaudissait tous encore et encore. Le concert avait été fantastique. Encore plus impressionnant que ce dont elle s’était imaginé. Elle avait toujours été une grande fan de cette chanteuse mais la voir ainsi performer sur scène avait été une révélation. Cette femme n’avait pas seulement une très belle voix, c’était une vraie artiste. Elle savait tout faire. Chanter, danser, jouer la comédie, de la guitare, du piano… avec tant d’énergie, de fougue et d’enthousiasme ! Elle était spectaculaire, tout simplement. Oui, elle savait faire le show et avait le sens de la mise en scène. Chaque chanson avait été construite comme de véritables tableaux où l’on pouvait tout aussi bien admirer les prouesses des danseurs qui l’accompagnaient que la splendeur des décors et des costumes. Pour la passionnée de mode qu’elle était, comment n’aurait-elle pu s’émerveiller face à toutes ces tenues plus scintillantes les unes que les autres ? Cela aussi avait été un vrai spectacle. Chaque vêtement porté sur scène non seulement resplendissait de beauté mais venait en plus donner vie aux personnages que les différents artistes, chanteurs, danseurs et musiciens interprétaient. Même de loin, on pouvait voir tout le travail et le talent des petites mains qui avaient participé à leur création. Quiconque considérant la mode futile aurait dû voir ce spectacle pour réaliser combien l’art du vêtement pouvait être tout aussi lumineux qu’une envolée musicale ou quelques pas de danse. De même que si l’on avait à cœur de s’émerveiller devant un tableau d’un peintre pourquoi ne pourrait-il en être de même face à la délicatesse d’un tissu et son ornement de sequins ? Oui, la jeune femme était convaincue que la mode avait sa place dans le monde de l’art et méritait tout autant d’attention que les autres. Sans ces costumes, ce spectacle n’aurait pas été le même et c’est cela qui avait rendu le tout particulièrement mémorable : l’alliance des différents univers artistiques pour créer quelque chose d’encore plus beau.

#fashion#women#mode#my art#my post#art#illustration#fashion revolution#artwork#artists on tumblr#art tag#illust#illustragram#illustrative art#illustrator#drawings#tumblr draw#drawing#my draws#my text#my artwork#my#my writing#music#singer

0 notes

Link

0 notes

Text

Prolégomènes | IDENTITÉ ET MUSIQUE EMO

I. L’identité socioculturelle et la musique

Alain Darré définit la musique comme un « fait social total, [qui] entretient des rapports complexes avec l’univers social »1. Dès lors, nous pouvons nous demander si l’individu ne rattache pas, même inconsciemment, son identité à la musique ; car si la musique est toujours rattachée à un territoire, elle est aussi rattachée à un « soi ». Comme l’expliquent Bernard Lortat-Jacob, Miriam Olsen et Jean-Michel Beaudet,

Il convient [...] d’étudier les applications entre musique et société dans les deux sens : comment certains répertoires et leurs paramètres formels ne peuvent être réellement saisis qu’intégrés dans les mouvements périodiques ou circonstanciels des groupes humains qui les mettent en œuvre. Inversement, comment des pratiques musicales définissent directement des espaces sociaux, produisent des catégories sociales, orientent la vie de la société et de ce point de vue produisent du sens. 2

La musique semble ne pouvoir se détacher du groupe culturel ou social. De fait, nous identifier à un genre musical donné nous permettrait de nous définir en tant qu’individu faisant partie d’un socio-culturel distinct et propre. La musique se lie malgré elle à une génération, à un groupe, qui permet une connexion entre les individus au sein de celui-ci. Laurent Auber explique par exemple au sujet des personnes exilées que

[La musique] aide l’individu à construire sa personnalité d’exilé en affirmant son sentiment d’appartenance, en nouant des liens de solidarité et en l’aidant à communiquer avec ses semblables sur une base consensuelle et sécurisante. Et en même temps, la musique – sa musique – lui fournit une monnaie d’échange avec l’autre – celui qui ne partage pas ses références – dans la mesure où elle est un mode d’expression non conflictuel parce que non discursif, où les particularismes culturels peuvent s’exprimer librement et être perçus comme valorisants. 3

L’idée que défend Laurent Auber est intéressante puisqu’elle note l’idée d’une musique qui serait un langage « non conflictuel », qui permettrait un échange avec l’autre mais aussi au sein du même groupe : elle serait une base « sécurisante ». Un individu exilé, dans ce cas présent, peut s’exprimer par la musique, et ainsi valoriser sa culture et ses origines - concept fondamental pour la construction d’une identité – tout en se connectant avec des individus issus de son groupe socio-culturel.

Cela peut néanmoins nous faire nous questionner sur le rapport de force qu’entretient une culture dominante face à une autre. Notre identité musicale a-t-elle par exemple été marquée par le rapport de force de la musique américaine ces dernières années ? Car cette idée d’identité se retrouve être assez malléable et non-résistante au temps. Comme l’explique Martin Stokes,

Les catégories identitaires auraient été forgées dans le contexte biaisé et violent de la rencontre coloniale et continueraient ainsi à déformer la façon dont nous saisissons et mettons en relation les éléments inclus dans ces catégories, et ce quel que soit le côté du fossé postcolonial où l’on se trouve. Elles font néanmoins partie des mondes musicaux dans lesquels nous continuons de vivre; elles ont des dimensions institutionnelles et idéologiques; elles continuent à conditionner le langage et donc notre façon de penser, de parler et d’agir dans le domaine de la musique. Mais il y a certainement d’autres motifs de préoccupation. D’une part, on ne peut entièrement réduire l’activité musicale à la production d’une identité et, d’autre part, il existe bien d’autres manières de produire de l’identité. Mais on ne peut pas non plus ignorer l’existence de catégories identitaires dans l’activité musicale. 4

Pour lui, l’identité est bien évidemment construite en partie sur la musique, mais les rapports de force et le monde post-colonial dans lequel nous continuons d’exister, ont certainement eu des répercussions sur notre manière de percevoir la musique comme une marque identitaire. Il est donc nécessaire de montrer que la musique permet de façonner une identité, que celle-ci existe en rapport avec des groupes socio-culturels distincts, mais que l’on ne peut qualifier ou définir un individu selon ce qu’il écoute, chante, diffuse. Évidemment, d’autres paramètres sont à prendre en compte.

Dans un autre registre, il est tout à fait possible d’affirmer qu’un groupe ou un chanteur puisse créer malgré lui un sentiment de cohésion entre des individus (en particulier entre fans), qui créent un groupe social distinct (par exemple, les fans de métal, appelés les « métalleux » ont à eux seuls une identité remarquable). L’identité musicale ne se base donc pas uniquement sur une nation, une génération, des traditions ou encore une ethnie, mais aussi sur les goûts personnels de chacun, et comment certaines musiques peuvent résonner avec les individus en question (musicalement ou lyriquement parlant, avec les paroles). De nouveaux groupes sociaux peuvent ainsi se former au sein d’autres groupes, se divisant alors à l’infini.

II. La musique emo

Le genre emo (raccourci de « emotional ») émerge au milieu des années 1980 à Washington D.C, comme un dérivé de la scène punk. Comme l’explique Andy Greenwald dans son ouvrage Nothing Feels Good: Punk Rock, Teenagers, and Emo, le genre « emo » n’a pas de nom avant 1985 où il se développe à travers les premiers groupes du genre, Minor Threat et Rites of Spring.

Le style emo possède un son qui se rapproche du punk mais qui est nettement plus mélodique. Ce sont les thématiques abordées dans les chansons qui vont lui faire sa réputation : Darren Walters, fondateur du label Jade Tree, explique que le genre « a cherché à aborder des questions de nature personnelle qui étaient négligées dans le paysage extrêmement politique du punk. »5. Jenny Toomey, musicienne et activiste, explique que le public pleurait en concert6, touché par les paroles émotionnellement chargées des groupes emo. Malgré cela, les sonorités punk donnent une impression de violence, et nous permettent de ressentir cette volonté qu’avaient les artistes de crier leurs propres ressentis à pleins poumons. L’une des musiques les plus les plus écoutées de Rites of Spring à cette époque est sûrement « Deeper than Inside » de l’album Rites of Spring (1985), qui raconte l’idée de couler, d’aller au plus profond de soi-même (ou de la tristesse ?) pour trouver quelque chose.

I'm going down, going down/Deeper than inside/The world is my fuse

And once inside, I'm gonna tear/'Til there's nothing left to find

Mais le genre emo se retrouve très vite connoté, comme l’explique Andy Greenwald : il est qualifié de sur-émotif, de larmoyant, et trouve écho majoritairement chez les adolescents.

En 1990 cependant, le genre emo devient de plus en plus répandu, et ce notamment grâce au succès de la scène grunge, un sous-genre de rock indépendant, mais aussi le succès de Nirvana qui va permettre à plusieurs groupes de la scène underground de se faire connaître. Le genre emo garde ses spécificités, à savoir des paroles émotionnellement chargées, tout en se changeant quelque peu, adoptant des sons parfois noisy, parfois pop, selon les groupes. Les albums se vendent majoritairement aux adolescents, qui y trouvent un réconfort face à la peur de devenir adulte et l’impression d’être compris, comme l’exprime la chanson « All These Things » de Benton Falls sur l’album Fighting Starlight (2001) :

Trying hard to embrace my youth / Before it escapes, before its too late/And clutching the fence she said […] Now that I'm all grown. I'm feeling so alone / Why have you brought me here?

Malgré le déclin du genre à la fin les années 2000, la scène emo reste connue au sein du rock indépendant.

III. Identité socio-culturelle et scène emo

Comme nous avons pu le constater précédemment, le style emo se retrouve être principalement écouté par des adolescents, qui cherchent à comprendre ce qu’ils ressentent. Andy Greenwald explique que les emo kids sont « jeunes, expérimentés, sages, arrogants, misérables, extatiques, engagés, détachés, intelligents, charmants, rêveurs, pleureurs, polis et piégés ». Lorsqu’il interroge une jeune fan de 18 ans, elle déclare « être humaine », que « c'est un soulagement d'entendre d'autres personnes s'exprimer ». Il explique que ces jeunes adolescents sont « la génération d'un pays divisé, diffus, qui cherche par tous les moyens à se rassembler - et à rassembler les autres. Férus de numérique mais fragiles sur le plan émotionnel, ils cherchent à établir des liens significatifs par le biais des deux médias les plus intangibles à leur disposition : la musique et l'internet »7.

L’identité musicale ici est représentée par un groupe socio-culturel principalement composé de jeunes adolescents désillusionnés, en quête de paroles qui pourraient résonner avec eux, qui parlent « des vrais problèmes » et expriment une sensibilité à fleur de peau. Au-delà des paroles, et comme l’explique Greenwald dans son essai, pour beaucoup d’auditeurs le genre emo avec ses sons punk-rock donne l’impression d’une profondeur, de gravité, contrairement aux sons pop, qui sont eux plus joyeux – ce qui vaut aux fans une image hypersensible et hors des codes sociaux. On voit donc se délimiter un groupe majoritairement adolescent qui se sent inadapté à la société et au monde.

Néanmoins, certains chercheurs ont essayé de comprendre comment cette scène se développait, et quel groupe social ces musiques touchaient-elles réellement, et en particulier la masculinité et le rapport au genre (dans le sens gender) et aux femmes.

En se penchant sur les groupes emo dans sa thèse intitulée « Fluid Bodies: Masculinity in emo music », Ryan Mack explique que la musique emo requestionne le rapport avec le genre, notamment par la technique utilisée et les paroles chantées. Il explique :

Lyric analysis provides a contextually grounded interpretation of popular song. In emo, lyric topics deal predominantly with nostalgia and relationships with the feminine, or an ambiguous you as both the object of desire and an intimate love interest. As a result, these relationships contribute to the construction of multiple masculinities within the hegemonic subordinate binary.8

Sur un ton plus provocateur, Jessica Hopper, chanteuse et journaliste féministe spécialisée dans la scène rock et autrice d’un essai intitulé Emo: Where the Girls Aren’t, explique :

I actually think emo today is more misogynist and macho than rap-metal or hip-hop […] Ever since it was stripped of its politics, it keeps women on a pedestal or on our backs. It relegates us to the role of muse or heartbreaker, an object of either misery or desire. Emo just builds a cathedral of man pain and then celebrates its validation.9

La musique emo, par ses paroles, se retrouve alors connoté d’un rapport aux femmes assez misogyne. Le you ambigu duquel parle Ryan Mack dans sa thèse est en effet une constante dans les paroles interprétées par les groupes. Ainsi, ces groupes n’auraient-ils pas pu réunir des hommes, et en particulier de jeunes hommes, comme principal public ? Dans les faits, ce n’était pas le cas : comme l’explique Jodi Walker dans son article « Women Built Emo, Too. Now They’re Changing Its Future »10, le public du genre emo était (et reste) bien mixte – elle explique cela en notant une forme d’amour à sens unique entre le genre emo et le public féminin.

Dans ce cas, l’identité socio-culturelle qui peut se déduire du genre emo est, si l’on prend en compte ce que nous disions en partie I, peut en fait être assez ambiguë.

Un groupe emo plus récent, Badflower, tente de retourner la situation. Dans leur dernier album This Is How The World Ends (2021), Josh Katz, le chanteur du groupe, critique les hommes qui « pleurent sur leur sort » comme la musique emo l’entendait originellement, avec des musiques comme « Fukboi » ou « Stalker », qui critiquent tout aussi bien les « incels11 » que les « fuckboy ».

Good luck, fukboi / Meet some actor's daughter / Say yes, undress /Sell her pics, you monster […] / Good luck, fukboi / Predatory, no one likes you sorry 12

Les paroles de « Stalker », où Josh Katz se met dans la peau d’un incel, évoquent aussi cette haine des femmes, reprenant les thèmes de la solitude, de la mécompréhension de la société à son égard – soient des grands thèmes de la musique emo.

En somme, l’idée d’une musique emo pourrait se caractériser par un groupe socio-culturel définit qui, comme à l’origine, se réunirait autour de valeurs communes. Ici, la majorité du public était, et ce en particulier dans la fin des années 90 et 2000, de jeunes adolescents ressentant une forme de décalage avec le monde des adultes et une remise en question de leur identité propre (genre, sexualité, entre autres). Malgré cela, et au sein de ce groupe d’adolescents, se reflète une forme de misogynie couplé d’idéalisation de la femme, qui vient peu à peu diviser le public féminin qui, comme Jessica Hopper, n’y trouvent plus leur place.

Bibliographie

Anastasi, « A.P. Adolescent Boys’ Use of Emo Music as Their Healing Lament », J Relig Health 44, 303–319 (2005). https://doi.org/10.1007/s10943-005-5467-9

Giovanni Giuriati, « La musique comme nécessité, la musique comme identité culturelle », Cahiers d’ethnomusicologie [En ligne], 9 | 1996, mis en ligne le 05 janvier 2012, consulté le 13 janvier 2023. URL : http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/1223

Andy Greenwald, Nothing Feels Good: Punk Rock, Teenagers, and Emo, St. Martin’s Press, 2003

Emily Ryalls, « Emo Angst, Masochism, and Masculinity in Crisis », Text and Performance Quarterly, 33:2, 83-97, 2013, DOI: 10.1080/10462937.2013.764570

Martin Stokes, « Musique, identité et “ville-monde” », L’Homme [En ligne], 171-172 | 2004, mis en ligne le 01 janvier 2006, consulté le 10 janvier 2023. URL : http://journals.openedition.org/lhomme/24951 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lhomme.24951

Michelle Phillipov, ‘Generic Misery Music’? Emo and the Problem of Contemporary Youth Culture. Media International Australia, 2010

Fabrice Vergez, « « Xanny help the pain » : pistes pour une étude de la corrélation entre addiction et souffrance psychologique comme moteur esthétique de la scène emo rap », Transatlantica [En ligne], 2 | 2020, mis en ligne le 10 mars 2021, consulté le 16 janvier 2023. URL : http://journals.openedition.org/transatlantica/16476 ; DOI : https://doi.org/10.4000/transatlantica.16476

1 Alain Darré, Musique et politique: Les répertoires de l'identité, p.13

2 Bernard Lortat-Jacob, Miriam Olsen et Jean-Michel Beaudet, Penser la musique, penser le monde : vers de nouveaux rapports entre ethnologie et ethnomusicologie. Paris, CNRS, 14-16 Mars 1996.

3 Laurent Aubert, « Le goût musical, marqueur d’identité et d’altérité », Cahiers d’ethnomusicologie [En ligne], 20 | 2007, mis en ligne le 16 janvier 2012, consulté le 10 janvier 2023. URL : http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/249

4 Martin Stokes, « Musique, identité et “ville-monde” », L’Homme [En ligne], 171-172 | 2004, mis en ligne le 01 janvier 2006, consulté le 27 décembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/lhomme/24951

5 Andy Greenwald, Nothing Feels Good: Punk Rock, Teenagers, and Emo, St. Martin’s Press, 2003, p.2

6 Ibid., p.15

7 Ibid., p. 66

8 Ryan Mack, « Fluid Bodies: Masculinity in emo music », Carleton University, 2014, p.53

9 Andy Greenwald, Nothing Feels Good: Punk Rock, Teenagers, and Emo, St. Martin’s Press, 2003, p.133

10 Consultable en ligne : https://www.theringer.com/music/2022/7/29/23283712/women-in-emo-third-wave

11 « Célibataires involontaires » âgés d’entre 18 et 35 ans, qui se réunissent principalement sur internet pour partager leur haine des femmes

12 Extrait de « Fukboi », 2021

0 notes

Text

Ouvre boite molette mode d'emploi de l'ipad

bsp;</p><center>OUVRE BOITE MOLETTE MODE D'EMPLOI DE L'IPAD >> <strong><u><a href="http://vk.cc/c7jKeU" rel="nofollow" target="_blank">DOWNLOAD LINK</a></u><br>vk.cc/c7jKeU</strong> <br><p> </p><br>OUVRE BOITE MOLETTE MODE D'EMPLOI DE L'IPAD >> <strong><u><a href="http://bit.do/fSmfG" rel="nofollow" target="_blank">READ ONLINE</a></u><br>bit.do/fSmfG</strong> <p> </p><p> </p></center><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>ipad 3 mode d' emploi

<br> apple pencil 2 mode d' emploinotice ipad a1337

<br> tuto utilisation ipad

<br> ipad 16gb mode d'emploi

<br> comment utiliser un ipad

<br> comment ouvrir ipad

<br> notice ipad 2

<br>

<br>

<br>

<br> </p><p> </p><p> </p><p>Affichez des photos et des vidéos reçues dans des messages Mail ou synchronisés à partir du logiciel de photo de votre ordinateur. Affichez-les en mode portrait

Réglage des tranches de console de la table de mixage en mode L'importation d'une œuvre musicale dans Logic Pro peut être effectuée selon deux.

fichiers multimédias de sortie sur iPhone, iPad, iPod, Apple TV, DVD, disque Blu-ray et. YouTube, sans devoir ouvrir d'autres applications.

apps iPad. Touchez n'importe quelle icône pour ouvrir l'app correspondante. Consultez la section. « Utilisation des apps » à la page 26. Icônes d'état.

de le laisser en mode 2D (à moins que le projet ne soit vide ou Le navigateur de projets s'ouvre chaque fois que vous ouvrez Motion ou que vous créez.

Mode d'emploi SongBook+. 2. Table des matières Insérer des fichiers dans SongBook+ (iPad et iPhone) . SongBook » puis sélectionnez « Ouvrir dans. </p><br>https://fuxudiqiq.tumblr.com/post/694029470255988736/axia-emploi, https://meruvoluxa.tumblr.com/post/694028471575478272/emploi-du-temps-efb, https://gugocuxut.tumblr.com/post/694031144456421376/lexibook-laptop-mode-demploi-iphone-6s, https://gugocuxut.tumblr.com/post/694030516670840832/livre-pop-up-pdf, https://fuxudiqiq.tumblr.com/post/694030132987527168/philips-50pus6162-notice-download-link-vkcc.

0 notes

Text

(JAY B & YUGYEOM) INTERVIEW • Juillet 2016 | ALLURE

> PHOTOSHOOT

Two Faces

Un groupe spécialisé dans le Tricking. C’est quelque chose qui suit toujours la présentation faite par les GOT7, qui sont dans leur seconde année après leur début. Cependant, est-ce vraiment tout ? Sur scène, plus que de rouler et sauter, les GOT7 chantent, tiennent le rythme et font de belles performances d’acting. Et les deux personnes au centre de la performance des GOT7, le leader du groupe faisant partie de la hyung line, JB (Jaebeom) et Yugyeom, le maknae du groupe qui a eu 20 ans cette année. Ils veulent montrer des variations de températures que les GOT7 possèdent. Yugyeomie dont le rire ne s’arrête pas et qui veut toujours vous saluer dès qu’un contact visuel se fait et JB, dont les yeux sont froids mais quand il sourit, il surprend au point de désarmer son adversaire. Différent de ce qu’ils montrent, en face des caméras, les deux personnes plaisantent de la même manière et quand une opportunité se présente, ils dansent ensemble sans aucune hésitation. Depuis qu’ils sont trainees, ça fait 5 ans qu’ils sont ensemble. Les deux personnes qui sont ensemble, quand ils se sont saisis de leur premier trophée, ensemble quand ils ont débuté leur première tournée mondiale, quel genre d’existence est dans leur relation ?

La rencontre du leader et du maknae. C’est la première fois que vous faites un shooting photo ensemble, ce n’est pas bizarre ?

JB : Pendant les tournages, en blaguant on se dit “Nous deux avons la relation la plus bizarre” mais ce n’est absolument pas ça. Tout le monde dans notre groupe est proche. Être bizarre avec un autre ou avoir une relation qui n’est pas super avec un autre, nous avons déjà passé cette étape.

“Déjà passé cette étape”, ça veut dire quoi ?

YUGYEOM : Dans le passé, nous 7 on pouvait se disputer. Peu importe comment vous pouviez le voir, ça arrivait.

JB : Avant qu’on ne débute en tant que GOT7, pendant nos années de trainees, il y avait une ligne très claire entre hyungs et dongsaengs. C’est devenu le problème.

Yugyeom, le maknae, tu as l’air complètement d’accord ?

YUGYEOM : Jaebeom hyung a vraiment beaucoup changé. Les personnes ont habituellement leur propre passé, le passé de hyung inclut sa relation avec son père où il y avait une ligne et un ordre. Hyung a fait beaucoup d’effort pour que nous correspondions et nous nous entendions comme des amis. Il accepte aussi beaucoup de blagues.

On dirait que tu es reconnaissant que ton hyung ait travaillé dur pour changer.

YUGYEOM : Bien sûr. Merci hyung.

JB : Maintenant qu’il est reconnaissant, il est négligent avec moi !

Si je devais demander ce qui s’est passé dernièrement, on ne pourrait pas ne pas parler du concert. Félicitations pour le début de votre tournée mondiale. Qu’est-ce que ça fait ?

YUGYEOM : Heureux. Vraiment.

JB : A la base, ça devait être une tournée asiatique qui passait par la Chine, le Japon, la Thaïlande, etc… mais on a ajouté des concerts aux USA alors la tournée est devenue plus longue. A cause de ma blessure à la taille, j’ai du me reposer et je suis devenu reconnaissant pour les performances et les scènes et ça a commencé à me manquer un peu. Ne pas le faire et ne pas être capable de le faire est un peu différent.

Tu n’étais pas nerveux ?

JB : Monter sur scène en soi ne me rend pas nerveux. En revanche, je suis nerveux quand je dois parler pendant le concert.

Est-ce à cause de la barrière du la langue ? Mais les GOT7 sont formés avec des membres de différentes personnalités.

JB : C’est vrai. Jackson (Chine), Mark (USA) et BamBam (Thaïlande) sont là mais honnêtement, quand on va au Japon, il n’y a pas de membre bilingue en japonais. En outre, il y a des moments où je dois parler quoi qu’il arrive. Je voudrais parler sérieusement mais j’ai peur que ça devienne marrant.

La tournée mondiale a commencé en Mai. Au concert coréen, à cause d’une blessure, JB n’a pas pu être capable de venir et monter sur scène. A Tokyo, vous avez pu à nouveau tous remonter sur scène, j’imagine que vous avez été submergé par les émotions.

YUGYEOM : A cause de la blessure de hyung, il n’était pas capable de danser à 100%. Mais nous 7 allions bien ensemble et être capable de remonter sur scène en soi nous a apporté tellement d’émotion. J’aime le fait qu’on soit capable d’être ensemble.

Quand même, il y a toujours des regrets, n’est-ce pas ?

JB : Peu importe de quel point de vue on le regarde, c’est quelque chose qui a toujours été un choc pour moi. C’était notre premier concert, quelques jours avant le concert je me suis blessé pendant les répétitions. Mais ce n’était pas un contre-temps aussi sérieux que les gens le pensaient. Parce que ce n’est pas la fin. Je pense que c’était une opportunité pour moi de mieux prendre soin de mon corps. Ah. Le moment où je me suis senti vraiment bizarre, c’est quand les membres ont changé la chanson que j’ai composé ‘Everyday’ comme chanson de encore. J’étais assis dans la loge et j’écoutais la chanson. Ma partie est arrivée. Tous les membres sur scène et moi en coulisses, c’était bizarre. Plus que d’être triste ou déprimé, c’était juste vraiment bizarre.

Yugyeom, tu n’es pas en train de pleurer, si ?

YUGYEOM : Non ! Non. Je ne pleure pas.

JB : Si je n’étais pas du tout monté sur scène, il y aurait pu y avoir des personnes qui ne seraient pas venues alors j’ai participé quand même à quelques jours quand l’emploi du temps me le permettait. Même sans moi, le concert des GOT7 est amusant alors c’est moi qui leur ai demandé d’apprécier le concert en lui-même.

Dans les émissions musicales ou la télé, les scènes que vous montrez sont extrêmement limitées. Qu’est-ce que vous vouliez montrer en concert ?

JB : Même si la performance est toujours une performance, ça serait super si les gens voyaient comment on s’est développé musicalement. Un concert où la personne qui se dit “Les GOT7 ont un concert, on devrait aller voir ?” peut apprécier. Je suis quelqu’un qui se sent concerné par chaque expression de chaque chanson alors, s’il y a des réactions comme “Ah ça a été interprété comme ça. Super !” ressortent, je serai le plus heureux.

YUGYEOM : Tout d’abord, on doit continuer de montrer que l’on se développe constamment. J’aimerais bien si chaque membre devient exceptionnel dans différents domaines et ensemble, on passe encore une étape en tant que groupe. Même s’il y a des membres actifs dans la variété, si les gens trouvent que les membres ont plus de charme individuel, ça serait super.

Ça fait deux ans et demi que vous avez débuté. Avez-vous découvert des parties de vous même du pré-début ou de votre performance de début que vous ne connaissiez pas ? Ça peut être votre intérêt ou quelque chose qui a changé.

JB : J’avais l’habitude de seulement danser. Ce qui est arrivé, j’ai plus d’intérêt pour le chant et pour les cours de chant, je voulais faire mes propres chansons et les chanter personnellement. Cependant dernièrement, en dehors des chorégraphies et performances, je pense que j’ai vécu en oubliant totalement la danse que j’aimais avant. Le sentiment de négliger quelque chose que j’avais l’habitude d’aimer quand j’étais jeune et pour lequel j’ai pris des cours ? Le b-boying et ce qui s’en rapporte, je veux réintégrer ça à ma vie de tous les jours.

Je me demandais si tu aurais peur d’utiliser ton corps après ta blessure, mais ça n’a pas l’air d’être le cas. C’est un soulagement.

JB : Même si j’ai pensé que je devais faire plus attention, je n’ai pas peur de me blesser. Les choses que j’avais l’habitude de faire avec les hyungs quand je faisais du b-boying, les raisons pour lesquelles j’aime danser - j’essaie de m’en souvenir encore un peu.

Comme JB, Yugyeom aussi est un membre qui danse bien. Et toi Yugyeom ?

YUGYEOM : J’étais danseur de hip hop et de house. J’ai performé avec un crew de hyungs et la façon dont on danse est similaire à celle de Jaebeom hyung. Vraiment, c’est juste manger et danser. Quand j’étais trainee je ne trouvais pas la joie de chanter et c’était seulement un an après les débuts que j’ai eu envie de chanter vraiment. Plus tu t’améliores, plus c’est bien, n’est-ce pas ? Mon dernier but est d’être suave même quand les hommes me regardent.

Vous avez sorti 5 mini-albums et 2 albums complets jusque là. A chaque fois que vous faites la promotion d’une chanson, il y a une différence d’ambiance et le style diffère aussi. Quelle chanson pensez-vous qu’elle vous va le mieux ?

JB : Les chansons en mode mineur comme ‘If You Do’ et ‘Stop Stop It’ mettent plus à l’aise. Cependant, quand on fait de la promotion, les chansons qui reçoivent un meilleur accueil sont les chansons plus lumineuses. La réponse à ‘Just Right’ était bonne aussi.

YUGYEOM : Pour moi aussi, les chansons qui mettent le plus à l’aise sont les mêmes que hyung. mais la chanson que les fans semblent avoir particulièrement appréciés de notre dernière promotion est ‘Home Run’. C’est une chanson que hyung a personnellement écrite, la chanson est joyeuse et sur scène, il y a tellement de moments où nous pouvons sourire. Quand on fait quelque chose de suave, je travaille dur à apparaître plus cool mais il semble que les fans me préfèrent quand je suis souriant et joyeux.

Comment vous êtes sûrs que la réponse des fans est bonne ? Dernièrement, il y avait beaucoup de chaînes pour les fans qui offraient des réponses, non ?

YUGYEOM : L’application V ! L’application V est vraiment fascinante. Pour la plupart des vidéos, il y a immédiatement les sous-titres en anglais, comment est-ce possible ?

JB : Wow, ça peut arriver ? C’est traduit ?

La façon dont vous pouvez avoir des retours variés immédiatement, plus que ça ne peut arriver, vous ressentez quoi ?

YUGYEOM : Pour les fans, peu importe ce qu’on fait, ils regardent avec attention et sont prêts à nous rendre heureux. Mais il y a des jours où la performance peut être regrettable. Pour quelque chose de banal, je vois des retour comme “Pourquoi tu ne remontes pas ta frange ?” et quand je vois ça, même si je ne pense pas le faire immédiatement, je pense “Est-ce que je devrais le faire de temps en temps ?”

JB : Dans le passé, j’avais l’habitude de lire beaucoup de retours. Mais il y a aussi des retours qui impliquent des goûts personnels. Du coup, je ne m’arrête plus sur eux comme je le faisais avant. Si je chante une chanson et que 90% des commentaires sont mauvais alors je vais me remettre en question, je vais écouter ce qui était mauvais et corriger. Mais si les réponses sont variées, je pense que ma propre supervision est plus importante. Ah. juste une chose ! Je fais attention à mon intonation. Je ne sais pas quand j’ai grandi comme ça mais mon intonation est très froide. Je travaille vraiment dur à corriger ça.

Je ne ressens pas du tout que ton intonation est froide si ? Des mots froids peuvent ressortir mais quand tu exprimes de bonnes choses, il y a ‘cool’ et ‘hot’ non ? Des deux, si vous deviez en choisir un seul, quel genre d’homme vous pensez être ?

JB : Je ne pense pas être l’un des deux. Au milieu peut-être ?

Yugyeom, tu en penses quoi ?

YUGYEOM : En tout cas, Jaebeom hyung est cool. Même son apparence, il est comme ça. Sur scène, il y a quelque chose que seul hyung fait ressortir, c’est vraiment cool.

JB : Je vais dire quelque chose aussi ! De mon point de vue, Yugyeom passe de hot à cool. Maintenant qu’il a 20 ans, il va définitivement expérimenter des choses qu’il ne pouvait pas faire avant. Du coup, Yugyeom devient un homme de plus en plus cool. Même son visage s'amincit.

Vous passez votre vie ensemble depuis un moment. Dans le groupe, il y a des rôles comme le leader, le maknae, le chant, la danse. En dehors de ça, on dirait qu’il y a des rôles que vous pensez avoir.

YUGYEOM : Je suis en charge du “Et bien, ça peut arriver non ?”. Hyung, tu vois ce que je veux dire hein ?

Haha. “Et bien, ça peut arriver non ?”, c’est quoi ? C’est une façon de parler de Yugyeom ?

JB : Il y a des fois où les opinions des membres divergent. Par exemple, quand on décide de l’ordre d’entraînement, si ça clashe entre des membres, je suggérerai de décider ça à ‘Pierre, Feuille, Ciseaux’ et à côté, Yugyeom ajoutera “Et bien, ça peut arriver non ?” et rend la situation ambiguë. Quand les autres membres l’entendent, ils disent “Oui, Yugyeomie peut être comme ça aussi” et ils acceptent.

YUGYEOM : Je prends le parti de hyung. Et maintenant je ne suis plus du tout comme ça.

JB : En réalité, Yugyeom est en charge d’être le danseur-chanteur. L’appeler ‘danseur-chanteur’, ça fait une expression un peu campagnarde mais Yugyeomie aime vraiment danser. Cependant, même s’il est en charge de la danse, il est aussi bon en chant.

Tu es en train de dire qu’il est bon en tout ?

YUGYEOM : Merci hyung ! Aussi, même si hyung a mis en pause la danse, il est bon en tout.

Est-ce que l’esprit d’équipe est habituellement chaleureux comme ça ?

JB : On ne dit rien dans le dos de l’autre.

YUGYEOM : A mes yeux, hyung est en charge de l’âme du groupe. Il aime faire des chansons et quand j’écoute les chansons que hyung fait, il y a tellement de bonnes choses.

D’un point de vue musical, on dirait que vous avez des points similaires. Vous avez tous les deux commencés en tant que danseur aussi.

YUGYEOM : Hum… Quand même, nous sommes un peu différent.

JB : On aime tous les deux le R’n’B mais j’aime les rythmes sur lesquels tu ne peux pas danser. Yugyeomie aime les chansons avec des grooves qui te permettent de danser.

Avez-vous été surpris par quelque chose que vous n’aviez jamais imaginé avant mais que maintenant vous devez faire parce que vous êtes une idole ?

JB : J’ai pensé en débutant en tant qu’idole que juste chanter et danser pouvait être suffisant. Mais il y a aussi un côté où le chant et la danse doivent être fait de façon professionnelle, il y a aussi beaucoup de choses qu’il faut gérer. Même si on danse exactement la même chorégraphie, avant si notre condition n’était pas bonne, ça allait si on se reposait. Mais maintenant, avec notre emploi du temps et nos corps, on doit faire attention à faire mieux. Je m’y attendais, mais ça a une plus grande envergure.

YUGYEOM : Je ne savais pas qu’on devait se préparer si tôt pour un enregistrement musical. Pas seulement les chanteurs mais aussi le staff de l’émission aussi, juste pour une émission, mettre autant d’efforts est fascinant.

5 notes

·

View notes

Text

“Actuellement, je ne pense plus aux concerts, cela ne me manque même pas.”

Luc est la première personne à avoir envoyé une lettre de candidature pour figurer parmi les Ecumeurs. Avec un argument massue : un document Excel sur lequel ce complétiste averti a répertorié depuis 1999 tous les concerts auxquels il a assisté. Mélange parfait de folie et de rigueur : il était digne de figurer parmi ses pairs. Quand j’ai recontacté Luc il y a quelques semaines pour lui proposer d’apporter son grain de sel à cette nouvelle série de billets, je ne pensais pas que l’expression serait aussi bien adaptée.

Salut Philippe,

Superbe initiative que cette réanimation des Ecumeurs à la lecture des évènements récents. Nous avions tous besoin d’en parler en vrai. Déjà, le pitch est parfait : et toi, comment ça va ? Cela me rappelle celui de ce film de Rouch/Morin, 1961 : c’est quoi le bonheur ? Longtemps pour moi, tout s’est confondu. Les concerts rythmaient ma vie, constituaient ma passion principale, ma raison d’être (écouter de la musique, voir les copains, boire des coups), le squelette de mon existence. De mon emploi du temps en tout cas, c’est certain. Et 2020 a tout bouleversé. Ces douze derniers mois, j’ai beaucoup changé et relativisé plein de choses.

La première période de ma vie de concerts s’est achevée le 11 mars 2020, à FGO Barbara, avec Jawhar, dans une ambiance de fin du monde. Cette impression étrange d’être présentement et possiblement en train de déconner grave. Qu’il ne faudrait pas être là, que c’est à la limite du sérieux : sans masque, un verre à la main, au milieu d’inconnus, dans une période où tout commence à devenir hors de contrôle. Et ce sentiment aussi désagréable que persistant qu’il s’agissait là du dernier évènement du genre avant très longtemps.

J’ai revu cinq concerts depuis juin dernier. Deux devant le théâtre de Montreuil dont surtout le premier, sorte de pseudo revisitation de Las Ondas Marteles pour lequel j’ai assisté aux balances au hasard d’une balade. Une relecture de « Gambling Bar Room Blues » de Jimmy Rodgers a accroché mon oreille au loin. J’ai tout de suite voulu connaître la suite et suis revenu quelques heures plus tard voir le concert. Et de me retrouver dans le même état, de me revoir à 20 ans à mon arrivée à Paris : cette fascination du live, cette liberté absolue de voir la musique jouée devant moi. Une expérience formidable, comme une révélation – une renaissance serait plus exacte pour le coup –.

Autre ambiance quelques semaines plus tard, dans un terrain vague du côté des Murs à Pêches, toujours à domicile. La soirée de clôture de la brasserie La Montreuilloise avait été le prétexte d’une série de concerts suivie d’un DJ set reggae/ska, sorte de reconnexion insouciante, sans masques, sous les étoiles dans la chaleur suffocante de l’été. Pour le quatrième, l’occasion m’a été donnée de voir mes favoris de Arlt pour la quinzième fois, sur le rooftop de Petit Bain, en septembre, version duo. Comme une impression de retrouver des membres de sa famille proche, perdus de vue après une séparation impromptue. Assez amusant de voir que le confinement (enfin le premier maintenant) avait largement été mis à profit par Sing Sing pour écrire ce cinquième album, que l’on a maintenant plus que jamais hâte de découvrir. Enfin en octobre, j’ai assisté à la présentation du nouveau projet de la Novia (Au Seuil Du Vent) avec l’immense Jacques Puech en ouverture. On aurait presque pu se croire dans le monde d’avant : la Marbrerie configurée assise, tables rondes et chaises autour, en mode distancié, ni plus ni moins que comme les soirs de faible affluence. Bref, de ce 8 octobre dernier 2020 date la dernière mise à jour de mon fichier Excel. Je vais d’ailleurs être dans l’obligation de neutraliser l’année 2020 – voire davantage d’ailleurs – pour ne pas altérer mes précieuses statistiques.

Retour dans le rétroviseur maintenant, voilà un an. L’éloignement de Paris durant deux mois m’a permis d’effectuer un sevrage en douceur. Où j’étais, même en temps normal, ma frénésie de concerts n’aurait jamais pu être assouvie, la question ne se posait de toute façon pas. Comme mis devant le fait accompli. Pourtant la musique était, durant cette période trouble, omniprésente. Entêtante même, en boucle. Elle n’avait pas quitté ma vie, juste sa transposition scénique mise entre parenthèses. Et puis il n’a fini par rester que les émotions. Lesquelles ont fini par prendre le dessus. Débordantes.

J’ai finalement mis à profit cette période pour me reconnecter à moi-même. Et arrêter de me nourrir de la créativité des autres pour me forcer à développer la mienne, de façon bien involontaire mais comme si un espace s’était libéré. Evidemment pas une créativité musicale – j’en serais bien incapable – mais dans un tout autre domaine : la cuisine. Et ce n’est pas les stories de Jason Williamson de Sleaford Mods sur Instagram qui me contrediront ! Ce que je retiens aussi, c’est que ces circonstances m’ont laissé du temps. Du temps pour prendre du recul sur plein de choses. Sur ce que je voulais vraiment. Sur une vie sentimentale en plein chamboulement et renouvellement. Sur le fait de réfléchir à ce dont j’avais envie : maintenant et dans l’absolu.

Alors oui, cela paraît étrange à avouer, mais cette pause a été salvatrice. Il y aura un avant et un après cette crise sanitaire. Actuellement, je ne pense plus aux concerts, cela ne me manque même pas. J’irais même jusqu’à dire que je me sens plus libre sans. Mais bien-sûr, quand tout ce bordel sera derrière nous, je retournerai voir des concerts. Probablement, très au-delà de la norme communément répandue. Mais pas avec la même intensité qu’auparavant. Encore une fois, j’ai changé. La paternité avait déjà modifié mon investissement mais c’est désormais un profond changement de paradigme auquel je fais face. Que j’ai accepté et maintenant dépassé.

Pour revenir au questionnement de départ : oui ça va bien. Vraiment très bien en fait bizarrement.

Mais j’ai aussi immensément hâte que les concerts reprennent, on ne va pas se mentir.

Photo : Benoit Grimalt, 2014.

3 notes

·

View notes

Text

INTERVIEW DJ’S #SupportYourLocalDJ - NJ DEEJAY

NJ est une artiste ambitieuse , qui “en veut” et travaille dur pour. Ses mixs sont basés sur le partage et le festif, elle vit à fond chaque musiques qu’elle joue, on sent de suite qu’elle aime voir les gens s’amuser , sauter ...danser , chanter ,crier etc... et qu’elle aime les ambiancer avec son inséparable micro !

Alors qu’un large mouvement pour la condition féminine dans la société prend place depuis de nombreux mois, nous en avons profité pour nous interroger sur la place de la femme dans la musique et revenir sur sa carrière et ses inspirations.

Sa détermination encourage les femmes à se produire en tant que DJ, mais surtout à se construire par elles-mêmes et ne jamais cesser d’apprendre et perfectionner leurs techniques.

Sixième portrait de la série dédiée aux femmes DJ’S de Montpellier et alentours sur le site de Support Your Local Girl Gang …. NJ a répondu à notre interview Girl Gang !

Peux-tu nous raconter ton parcours et tes activités artistiques ?

Je suis Dj depuis 10 ans. J’ai commencé avec Laurent C, ancien directeur artistique et resident du Stax Club, à Avignon. Je suis ensuite rentrée à l’école de djs UCPA à Lyon, d’où je suis sortie deuxième de ma promo.

J’ai vite été sur beaucoup de chaines tv et une tournée européenne avec les VBG. Puis résidente & physionomiste du célèbre Monster MONTPELLIER pendant 1 an.

Je tourne en France et en Europe depuis 10 ans, notamment sur une tournée à Tahiti et Bora Bora de 10 jours en 2013.

J’ai partagé des scènes avec énormément d’artistes dont Bob Sinclar, Dj Snake, Superfunk, Feder, Ofenbach, Laurent wolf, Quentin Mosiman, Henry Pfr, Damien N drix...et bien d’autres...

Quand es-tu tombée dans la musique ?

A la naissance comme Obélix! Non, plus sérieusement, après 6 ans de sport à haut niveau (tennis), je suis sortie pour la premiere fois à 17 ans en club et j’ai voulu être DJ dès le premier soir. Un an après, j’ai acheté mes premières platines.

Tu te souviens de tes premiers disques ?

Oh oui c'était bodega... les cactus tout ça ! Du coup, je ne mixais pas mais je passais les disques à l’electro à Avignon ➡️ C’est vraiment le nom electro ?

Y a-t-il des artistes qui ont compté dans ta carrière ?

Ce sont surtout des rencontres qui ont été importantes dans ma carrière. Par exemple, dernièrement j’ai eu la chance de signer des remixs officiels pour des artistes tels que Lumberjack, Feder ou encore Sean Paul.

On parle souvent de la misogynie dans la musique . Te sens tu investie d’un rôle par rapport à ça ?

Totalement, je ne dirais pas que je prône le féminisme mais presque. Dans le sens où, chaque jours, je montre un peu plus au monde ce qu’est ce métier aussi bien d’hommes que de femmes. D’autant plus que nous n’avons absolument pas la même approche musicale et la même sensibilité dans la diffusion de nos mixs ainsi que dans la production musicale.

La scène féminine a bien évolué en quelques années. Comment perçois-tu cette nouvelle vague qui secoue un peu les choses ?

Ah bon ? Je trouve que celà régresse personnellement. Après, cela dépend dans quel style nous sômmes. Je vais donc parler pour ma part dans le style “généraliste”. Il y a eu la vague des djs féminines qui est arrivée il y a quelques années et c’etait la grande mode. Mais la mode de la DJ la plus sexy... Cela c’est très vite essoufflé, comme toutes les modes en quelques sortes...Seules ont persisté les VRAIES artistes avec du talent, mais du coup il y en a de moins en moins, car, dans ce milieu, nous restons encore des « objets sexys » avant tout.

Tes artistes préféré.e.s du moment ?

Mes artistes du moments sont J Balvin, Dillon Francis, Feder, Bad Bunny et Damien N-Drix.

Avec quel autre artiste aimes-tu jouer le plus ?

Jordan Patural avec qui je forme le duo Pairplex.

Avec quel artiste aimerais-tu jouer?

Afro Bros, Dillon Francis, Diplo, Major Lazer, Sean Paul, DJ Snake.

Ton artiste féminine préférée ?

Rihanna sans hésitation !

Tu fais partie du collectif Les Mixeuses Solidaires, qu'est ce qui t'a motivé à en faire partie ?

Les Mixeuses Solidaires.. Enfin un groupe de femmes / Djs réunies ! Je crois que celà n’avait jamais été fait auparavant... En tout cas pas 18 !

Ce monde est rempli de jalousie, surtout entres femmes, on le sait bien. Et, avec ce collectif, c’est uniquement de la solidarité, du partage, de la musique, du bonheur, dans un but caritatif pour aider un maximum d’associations comme celle par exemple luttant contre les violences conjugales.

Une punchline / devise ?

« Bosse jusqu’à ce que tes haters te demandent si tu embauches »

Des endroits que tu recommanderais pour faire la fête ?

Je suis DJ, mais personnellement j’aime faire la fête l’hiver, plutôt dans des befores tels que les bars à vin, stations de ski, clubs hiphop ( si si je vous jure)

L’été, c’est plutôt plages privées, soirées entres ami.e.s à la plage et les festivals.

Quel est ton spot à apéro ?

Ce n’est pas trop ma tasse de thé, je suis plutôt brunch qu’apéro. Pour un brunch j’aime bcp les halles ou alors les restaurants, spa, piscine ou bord de mer.

Tes prochaines actus ?

Sortie d’un remix officiel pour un grand artiste. Signature chez Scorpio & El cartel d’un remix. Tournée de 10 zéniths en France avec « Back to Basic » à partir de septembre. .. En espérant que ça puisse se faire.

Je prépare un nouveau type d’émission youtube/insta avec plusieurs personnalités publiques et de nouvelles videos youtube avec 15 min de mix dans un style pré-defini.

Que penses-tu de Support your Local Girl Gang ?

Je l’ai découvert il y a peu de temps et pour une fois c’est un support qui propose des choses différentes avec sa propre approche & vision.Cela nous permet de découvrir des artistes & d’avoir l’esprit ouvert.

NJ DANS TES RESEAUX : Facebook / Twitter / Instagram / Soundcloud

Emeraldia Ayakashi - Support Your Local Girl Gang

1 note

·

View note

Text

La trilogie Qatsi de Godfrey Reggio et Philip Glass

En 2019, la Philharmonie de Paris m’a proposé de présenter trois courtes conférences (des “clés d’écoute”) sur les films de la trilogie Qatsi, projetés en décembre en ciné-concert dans la grande salle Pierre Boulez. J’ai retravaillé ces trois textes pour les réunir ici sous la forme d’un long panorama consacré à cette œuvre essentielle et résistante (aux années et, parfois, à l’interprétation), où musique et cinéma sont inextricables. Comme certains thèmes “transversaux” traversent les trois films mais sont distribués dans l’une ou l’autre des conférences, j’ai choisi ce format d’un seul et même “billet”, découpé en quatre parties :

1. En guise d’introduction : des faits

2. Koyaanisqatsi : un art du montage

3. Powaqqatsi : ciné-monde / musique-monde

4. Naqoyqatsi : radical libre

Ces textes sont reproduits ici avec l’aimable autorisation de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris.

Vincent Théval

1. En guise d’introduction : des faits

Les films Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi (1988) et Naqoyqatsi (2002) forment la trilogie Qatsi, réalisée par Godfrey Reggio, en étroite collaboration avec Philip Glass pour la musique et Ron Fricke (chef opérateur du premier film) puis Graham Berry et Leonidas Zourdoumis (sur le second) et Jon Kane (sur le dernier) pour l’image. L’aspect collaboratif du film est essentiel, notamment parce que Godffrey Reggio est un autodidacte : Koyaanisqatsi est son premier film et 6 ans auront été nécessaires pour le concevoir et le financer.

La forme de ces films est particulièrement originale ; on peut les qualifier de “documentaires” dans le sens où ils documentent le monde. Ils rendent compte d’une situation sans l’artifice d’une histoire, de personnages, d’acteurs ni même d’une voix off. La narration s’appuie entièrement sur le montage et sur la musique.

Leurs titres sont des associations de mots empruntés à la langue des Indiens Hopi, amérindiens du Nord-Est de l’Arizona, sans toutefois que les films aient un rapport direct avec eux. Initialement, Godfrey Reggio ne voulait pas donner de titre à son premier film mais a dû, pour des raisons légales, en trouver un. Un ami commun lui a permis de rencontrer un chef Hopi et il s’est retrouvé dans la vision du monde des Hopi et dans leur rapport au langage. Koyaanisqatsi est un mot qui – pour nous – ne charrie pas de sens ou de préconçus culturels et qui en même temps a une signification précise, que le film va embrasser.

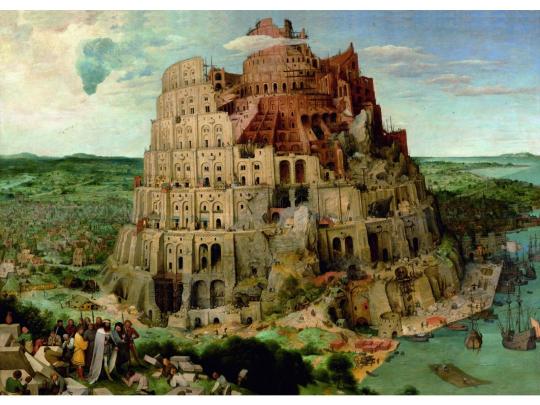

Qatsi signifie “la vie” ou “un mode de vie”. Koyaanisqatsi peut ainsi être traduit par ”la vie en déséquilibre”, Powaqqatsi par “un mode de vie qui consomme les forces de vie d’autres êtres pour prolonger sa propre existence” et Naqoyqatsi par “la guerre comme mode de vie.”

On présente souvent ces films, et particulièrement Koyaanisqatsi, en 1982, comme un moment important d’une prise de conscience écologique du grand public. Si les préoccupations écologiques sont déjà bien présentes dans les années 70, notamment dans les milieux artistiques et intellectuels, le film va connaître un succès qui les porte un peu plus loin.

Pour autant, la trilogie va bien au-delà d’un signal d’alerte écologique : les images parlent d’urbanisation, d’industrialisation, de technologie, de répartition des richesses et de circulation : des gens, de l’information. Au cœur de tout ça, il y a l’humain. C’est ce qui est frappant ici : qu’ils soient ou non à l’écran, et quelle que soit l’échelle ou la focale utilisée, ce sont des films sur les êtres humains, comment et où ils vivent. Ce que montre Godfrey Reggio au fil des trois films – et de façon de plus en plus explicite et radicale – c’est qu’ils vivent, que nous vivons dans la technologie. C’est le fil thématique général mais on peut dégager du sens et des interprétations, dans chaque plan, chaque séquence, chaque chapitre, chaque film.

On peut aussi voir la trilogie Qatsi comme une œuvre picturale et musicale, avec une tension très forte entre figuration et abstraction. Là encore c’est une question de focale et d’association de plans : il y a souvent des images que l’on n’est pas tout à fait capable d’identifier. C’est pour partie le projet du film, puisque rien de ce que l’on voit n’est nommé ou identifié, mais c’est aussi dû au fait qu’une partie de la connaissance de ce qui est montré s’est perdue au fil des ans.

Une autre façon d’appréhender les films de la trilogie, c’est de les voir comme des sortes de trip psychédéliques, où les images et la musiques sont comme un flux de conscience. Ce n’est évidemment pas incompatible avec l’idée que les films ont un discours très construit, cela amène simplement à s’interroger sur la façon dont il est construit.

youtube

2. Koyaanisqatsi ou l’art du montage

Koyaanisqatsi est tourné aux États-Unis et rend compte d’une situation propre à l’hémisphère Nord. Ce qui rend le film fascinant et lui permet à la fois de traverser intact les décennies et de supporter un très grand nombre de visionnages, c’est qu’il place le spectateur dans un état de questionnement. Sur la nature de ce qu’il voit mais aussi sur le sens de ce qu’on lui montre. Et en l’absence d’une histoire, d’une voix off ou de dialogues, le sens est produit ici par le montage. C’est sur le montage et les liens avec l’histoire du cinéma que l’on va insister ici.

Que voit-on dans Koyaanisqatsi ? Des images de paysages naturels, de paysages urbains et d’activités humaines, dont Reggio modifie la vitesse de captation et de déroulement, c’est le fameux time-lapse, qui accélère l’image. Ce qu’on entend, c’est la musique de Philip Glass, tricot de motifs répétitifs souvent hypnotisant.

Dans un premier temps, quand Gofrey Reggio propose à Philip Glass de composer la musique de son film, le compositeur refuse : il n’a jamais travaillé pour le cinéma et ça ne l’intéresse pas du tout. Glass a l’habitude de travailler pour le théâtre, pour la danse, il est en train d’écrire son deuxième opéra et ce qu’il aime dans tout ça, c’est la collaboration avec d’autres artistes, le dialogue qui permet à la musique de prendre sa forme la plus adéquate mais aussi d’influencer les autres aspects de la création. Or au cinéma, la musique arrive en général à la toute fin, quand le film est monté.

Mais ce que Godfrey Reggio a en tête est très différent : quand il appelle Philip Glass en 1978, il n’a tourné que les deux tiers des images de Koyaanisqatsi et tout le travail de montage reste à faire. C’est ce que comprend Glass quand il accepte finalement de rencontrer Reggio à l’Anthology Film Archive, la cinémathèque new-yorkaise de Jonas Mekas.

Reggio a monté une bobine avec des images déjà tournées et projette deux versions d’une même séquence : l’une avec une musique d’un compositeur japonais et l’autre avec un morceau de Philip Glass paru en 1977, North Star. C’est en constatant que le montage fonctionne beaucoup mieux avec sa musique que Philip Glass accepte cette collaboration. Godfrey Reggio attend un vrai dialogue avec le compositeur, puisqu’il est évident que la musique n’aura pas une fonction d’illustration mais va aussi raconter quelque chose. Ça tombe plutôt bien puisqu’il reste beaucoup à tourner et que le film doit encore trouver des financements : Glass et Reggio vont avoir du temps pour façonner cette collaboration.

La première chose qu’ils font tous les deux, c’est décider de la structure du film. Avant même que Philip Glass ne compose la moindre note, ils dessinent une sorte d’arc narratif : un début calme et contemplatif, un crescendo et différentes parties thématisées puis un decrescendo. C’est une sorte de premier geste de montage. Ce n’est qu’ensuite que vont débuter les allers-retours entre musique et image. Glass compose des morceaux sur des segments thématiques (les nuages, la foule, les ruines urbaines) et Reggio modifie son montage et l’agencement des séquences en fonction de la musique… C’est un processus qui dure des années, très organique et très original, en tout cas dans le contexte de production cinématographique de l’époque.

Parce qu’évidemment, il y a des précédents et même toute une tradition à laquelle se rattache Koyaanisqatsi, qui remonte au cinéma muet et aux années 20, où se distinguent deux éléments qui font l’originalité, en 1982, de Koyaanisqatsi : le montage comme principale narration ; l’imbrication musique / image.

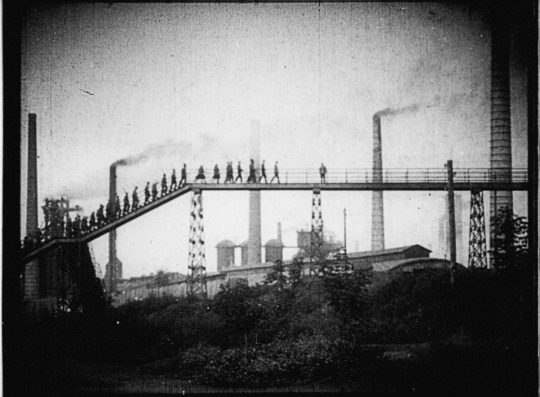

Sur le montage comme principale narration, arrêtons-nous sur un film qui a beaucoup en commun avec Koyaanisqatsi : L’homme à la caméra, film soviétique réalisé par Dziga Vertov en 1929. Aujourd’hui encore, il reste sidérant par son audace formelle (angles des prises de vue, travail sur l’image, trucages, split-screen), par sa modernité narrative (montage parallèle, allégories par associations, mise en abyme) et par son sujet (une journée de la vie d’une grande ville russe, Odessa, en 1929, prétexte à embrasser des expériences de vie, des paysages, des circulations, une économie, la vie moderne).

Au tout début du film, Dziga Vertov fait figurer une adresse au spectateur : “Ce film est une expérience en communication cinématographique d’événements réels. Sans l’aide d’intertitres, sans l’aide d’une histoire, sans l’aide du théâtre. Ce travail expérimental entend créer un langage véritablement international d’un cinéma fondé sur l’absolue séparation avec le langage du théâtre et de la littérature.”

Il y a chez Dziga Vertov en 1929 toutes les problématiques et les ambitions qui animent Godfrey Reggio et Philip Glass cinquante ans plus tard, sur le fond (montrer l’homme et son milieu de vie, capter quelque chose de la société) comme sur la forme, avec l’idée d’un langage “pur” et “universel”, un cinéma fondé sur le montage, la musique étant entendue comme une composante de montage à part entière. D’ailleurs dans les entretiens qu’ils ont régulièrement donné sur la trilogie Qatsi, Glass et Reggio insistent sur le fait qu’ils voulaient que leur film soit vu dans le monde entier et que rien ne devait demander de traduction : l’image et la musique étant des langages internationaux.

Dernier détail intéressant : Dziga Vertov avait donné des indications très précises pour l’orchestration de L’homme à la caméra, où il imaginait des bruits synthétiques pour accompagner son tourbillon visuel. Sans surprise, ce sont depuis souvent des musiciens d’avant-garde familiers de l’électronique, comme Pierre Henry, qui ont sonorisé le film.

Restons encore un peu en Union Soviétique et dans les années 30 pour évoquer l’imbrication musique / image, avec Serguei Eisenstein. Pour plusieurs de ses films, Eisenstein a collaboré avec Prokofiev selon une méthode très proche du tandem Glass/Reggio. Il est même arrivé à Prokofiev de composer la musique avant même le tournage, celle-ci étant jouée au moment des prises, sur le plateau… Soit exactement ce qui s’est passé pour la scène d’ouverture de Powaqqatsi.

Eisenstein disait de la musique de Prokofiev : “Elle est étonnamment plastique. Elle ne se contente jamais de demeurer seulement illustrative. Faisant toujours magnifiquement image, elle révèle avec un frappant éclat la marche intérieure des événements, leur structure dynamique dans laquelle se concrétise l’émotion et le sens des événements.” C’est tout à fait ce que dit Reggio de la musique de Glass : ce n’est pas une illustration mais un révélateur de sens et d’émotion.

Par ailleurs, Eisenstein a écrit des textes théoriques fondateurs sur le montage, établissant une nomenclature qui aide à beaucoup à lire Koyaanisqatsi, où l’on retrouve le “montage métrique”, élaboré d'après la longueur absolue des plans, le “montage rythmique”, selon le rythme de l'action, et le “montage tonal”, basé sur le sens émotionnel de la séquence et les dominantes (la dominante, pour Eisenstein, c’est l'élément qui va revenir dans les plans d'une séquence : une couleur, un motif etc).

Le (bon) sens du spectateur

Godfrey Reggio est très attaché au rôle et à la liberté du spectateur dans la vision et l’interprétation de ses films. L’image et la musique créent de l’émotion et du sens mais elles ne forcent pas l’interprétation. Et au-delà de la palette de types de montage qui est à sa disposition, il y a la nature des images qu’on associe et le sens que produit leur association. Une image associée à une autre image créée une idée qui à son tour permet une lecture des autres images. A nous de faire ce travail d’interprétation avec nos propres bagages, Godfrey Reggio nous laisse très libres.

Mais la musique joue aussi sa propre partition, elle créé des émotions qui aiguillent sur le sens qu’on peut donner à une séquence. Par exemple, le morceau Pruitt Igoe débute avec des cordes, graves et lentes, et installe quelque chose de très mélancolique, d’abord sur des images de ville américaine qui au tout départ ne laissent rien apparaître d’exceptionnel. Mais la mélancolie et la gravité sont là. Elles ne s’incarnent en images qu’après quelques plans, avec des images d’un quartier pauvre et délabré de Brooklyn, puis les plans qui comptent parmi les plus spectaculaires du film : ceux du quartier de Pruitt Igoe.

Pruitt Igoe, c’était un gigantesque quartier d'habitat social construit dans les années 1950 à Saint-Louis (Missouri) avec trente-trois immeubles et près de trois mille logements. Ce quartier a été démoli en 1972 et c’est ce qu’on voit dans le film, à un moment où le morceau Pruitt Igoe, après avoir installé cette ambiance très mélancolique, devient plus enlevé et ample, avec des cuivres et des bois.

C’est là un bon exemple d’un moment où une partie du sens peut nous échapper parce qu’il nous manque des informations : l’histoire du quartier Pruitt Igoe est à l’époque très connue aux États-Unis, marquée par la ségrégation raciale puis par la grande pauvreté avant que le quartier ne soit détruit vingt ans seulement après sa construction. Elle dit beaucoup de choses des États-Unis voire de l’occident. Pour autant, un spectateur de 2019, en France, n’est pas forcément sensé connaître ce quartier et son histoire. Mais pour une information perdue, il reste des images et une musique qui font comprendre l’essentiel plus de quarante ans après la sortie de Koyaanisqatsi.

Et pour une information perdue, on pourrait aussi dire qu’il y a une information gagnée et, au passage, un nouveau sens à cette séquence… si l’on sait par exemple que l’architecte du quartier Pruitt Igoe est Minoru Yamasaki, connu pour avoir dessiné les plans du… World Trade Center. Le film et la lecture qu’on peut en avoir changent avec le temps et l’information dont on dispose. Lors des ciné-concerts de Koyaanisqatsi qui ont eu lieu peu de près après les attentats du 11 septembre, des spectateurs pleuraient sur cette séquence.

youtube

Les ciné-concerts

C’est en 1987 que Koyaanisqatsi est projeté pour la première fois en ciné-concert, avec la partition retravaillée pour le Philip Glass Ensemble, dirigé par Michael Riesman. Philip Glass en a eu l’idée après avoir vu la projection du Napoléon d’Abel Gance en ciné-concert, avec à la baguette Carmine Coppola, le père de Francis Ford Coppola, lequel a grandement aidé à lancer Koyaanisqatsi.

Aujourd’hui encore, Michael Riesman est fidèle au poste. Et si on imagine que, depuis près de 40 ans qu’il la pratique, il connait la partition par cœur, il faut préciser deux choses : d’abord, si Riesman est évidemment fidèle à la partition, il prend aussi des libertés à certains moments sur des variations d’intensité, par exemple. Ensuite, il dirige sans “click track”, sans cet outil de synchronisation qui permet d’être exactement dans les temps par rapport à l’image.

Et de fait, Philip Glass explique qu’il peut y avoir une marge de quinze à vingt secondes d’avance ou de retard par rapport à la version du film avec la musique enregistrée. Il y a quelques moments clés où Riesman doit être parfaitement synchronisé, sinon cela peut bouger d’une représentation à l’autre. Mais ça fonctionne quand même parfaitement, parce que Reggio et Glass ont conçu le dialogue image / musique comme quelque chose de très ouvert et basé sur l’émotion.

3. Powaqqatsi : ciné-monde / musique-monde