#Außensicht

Text

Innen- und Außensicht unterscheiden sich durchaus ...

Auch wenn das Thema zunächst wieder “vom Tisch” ist, möchte ich diesen einen Gedanken noch einmal loswerden.

Wenn während eines Hausbaus auf der anderen Straßenseite Handwerker Müller heute meine Einfahrt blockiert und ich mich darüber beschwere, wird er vielleicht denken: “Oh Mann - jetzt parke ich einmal vor der Einfahrt und es wird sich gleich beschwert.”

Dass vorgestern Handwerker Schulze, vor drei Tagen Handwerker Meier und letzten Montag Handwerker Zimmermann auch schon meine Einfahrt blockiert haben, kann er natürlich nicht wissen und somit meine “Aufregung” nicht verstehen.

Genauso ist es wahrscheinlich mit den Feiernden auf Badegeländen. Diejenigen, die mit ihrer Gruppe dort nur einmal vielleicht etwas über die Strenge schlagen, werden so etwas wie ein Alkoholverbot nur schwer verstehen. Diejenigen, die dort regelmäßig mit ihren Kindern den Nachmittag verbringen, da sie zuhause keinen Garten haben, und alle 2-3 Tage eine feiernde Gruppe vielleicht etwas über die Strenge schlagen sehen, werden das anders sehen.

Jetzt gilt es abzuwägen.

0 notes

Text

Eigene Kampagne für neue Auszubildende bei Büsch:

„Unperfektperfekte“ junge Menschen gesucht

Kamp-Lintfort. Für gleich acht Berufe bietet die Handwerksbäckerei Büsch eine qualifizierte Ausbildung an. Ab Januar werden mit einer eigenen Kampagne „unperfektperfekte“ junge Menschen gesucht, die – geschlechtsunabhängig - im kommenden Ausbildungsjahr Bäcker, Fachverkäufer, Konditor, Kaufmann für Büromanagement, Berufskraftfahrer, Mechatroniker, Gebäudereiniger oder Fachlagerist werden wollen. In der Handwerksbäckerei wissen die Verantwortlichen, dass der Nachwuchs nach dem Schulabschluss keineswegs „perfekt“ ist. Deshalb steht „unperfektpefekt“ als Motto über der Suche. Jugendliche mit Ecken und Kanten, selbstbewusst oder zurückhaltend, alle auf der Suche nach ihrem Traumberuf – ihnen bietet der Handwerksbetrieb die Möglichkeit, Teil des Büsch-Teams zu werden.

Info-Säulen, Flyer, Postkarten

Die Fotos zur Kampagne „Sei, wie du bist“ zeigen, wie bunt die Teams sind, die Jahr für Jahr in Kamp-Lintfort ausgebildet werden. Sie sind auf Info-Säulen, die in den Büsch-Fachgeschäften aufgestellt sind, ebenso zu sehen wie auf den Flyern und Postkarten, die dort ausliegen. Natürlich werden die Ausbildungsmöglichkeiten auch auf der eigenen Website, bei Instagram und Facebook aufgezeigt.

Eigenes Ausbildungsteam

Bei Büsch wird jeder Auszubildende von einem Ausbildungsteam betreut, das über entsprechende Qualifikationen verfügt. Zusätzlich gibt es eine eigene Abteilung für Personalentwicklung. Ebenso kümmern sich die unmittelbaren Kollegen um die Förderung der Einsteiger und vermitteln die Büsch-Werte.

Drei Jahre dauert die Ausbildungszeit im Fachverkauf, die mit einer fünftägigen Willkommenswoche in der Akademie Klausenhof, Hamminkeln, startet. In dieser Zeit lernen die frisch-gebackenen Azubis einander kennen, können Verbundenheit und Vertrauen aufbauen. Sie erfahren Wichtiges zum Unternehmen, bekommen erste fachliche Unterweisungen und lernen ihre direkten Ansprechpartner kennen.

Umdenken bei jungen Männern

Im Bereich des Bäckerei-Fachverkaufs hat sowohl im Unternehmen als auch in der Außensicht ein Umdenken begonnen, fast eine Art Kulturwandel. Denn mittlerweile entscheiden sich auch junge Männer für diese Ausbildung, die bisher als ein nahezu rein weiblicher Beruf galt. „Dieser Ausbildungsberuf wird bei uns für junge Männer zunehmend attraktiver. Wir stellen jedes Jahr mehr Männer in diesem Beruf ein. Da in unseren Fachgeschäften mittlerweile auch viele Männer im Verkauf tätig sind, sind sie Vorbilder für andere“, erläutert Geschäftsführer Norbert Büsch.

Bildunterschrift:

Mit einer eigenen Kampagne bietet die Handwerksbäckerei Büsch acht verschiedene Ausbildungen an.

Grafik: Agentur Berns/Büsch

Read the full article

0 notes

Text

Außensicht mit Sichtschutzfolie versperren. Bei Tembi AG bieten wir Ihnen Premiumfolie zu einem konkurrenzfähigen Preis. Diese Art von Folie garantiert Ihnen Privatsphäre und schützt gleichzeitig Ihr Hab und Gut vor direkter Einwirkung schädlicher UV-Strahlen.

#Sichtschutzfolie

0 notes

Text

Customer Experience – Eine Strategie im Kundenservice der Zukunft

Die Frage, wie sich die Unternehmen beziehungsweise ihre Brands in der Zukunft im sich immer rasanter verändernden Markt differenzieren können, ist eine Spannende.

Ich bin der Auffassung, dass dies insbesondere durch die anstrebsamen positiven Erfahrungen und Erlebnisse der Kundinnen und Kunden geschieht. Die Produktlebenszyklen werden kürzer, die Nachahmer im Markt schneller. In der immer unbeständigeren und unsichereren Umwelt, in der die Komplexität stetig zunimmt (VUCA), fällt es zunehmend schwerer als differenziert erkennbar und erlebbar wahrgenommen zu werden und die Kunden:innen zu begeistern.

Volatility – Volantilität – Unbeständigkeit

Uncertainty – Unsicherheit

Complexity – Komplexität

Ambiguity – Mehrdeutigkeit

Die VUCA-Welt

Somit sind die Kundenkontaktpunkte jene, an denen alles gegeben und „geglänzt“ werden muss. Und genau an dieser Stelle ist aus meiner Sicht der Customer Experience Ansatz die richtige Strategie.

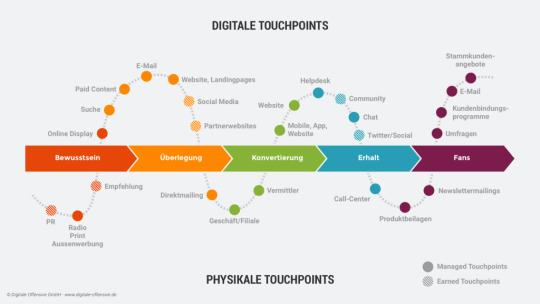

Analoge und digitale Serviceangebote harmonisieren, an den für die Kunden:innen relevanten Touchpoint (Multikanal) erreichbar sein und die Kunden:innen aktiv in die Service Entwicklung einzubeziehen, sind die Hausaufgabe, die gemacht werden wollen. Individualisierung und Konnektivität sind (unter anderem) die Megatrends, die laut Zukunftsinstitut (Megatrend Map) die nächsten Jahre bestimmen werden.

Eine Frage der Perspektive

Es gibt nicht nur die eine Wahrheit. So trivial diese Erkenntnis klingen mag, so oft wird sie in der Realität – im Alltag – meist vergessen.

Du musst die Sichtweise ändern

Insofern gilt: Wechsel doch einfach einmal die Sichtweise. Ganz praktisch: Die „Seite“ wechseln und du wirst dein Gegenüber besser verstehen. In Bezug auf die Unternehmen, ist die eigene Sichtweise die auf die Produkte, Dienstleistungen und Services. In der Regel entwickeln Unternehmen neue Lösungen ohne die Kunden:innen mit einzubeziehen. Zumeist werden Studien und Researchs eingekauft. Die Außensicht berücksichtigt die Bedürfnisse der Kunden:innen. Optimalerweise werden Lösungen gemeinsam entwickelt. Durch eine Kombination der Innen- mit der Außensicht entstehen die besten Customer Insights und somit das bessere Verständnis. Mehr zum Customizing findest du hier.

Multikanal – Es gibt nicht die eine Customer Journey

Die Customer Journey ist die Kombination aus den Möglichkeiten und den eigenen Präferenzen. Bezogen auf die Reise der Kunden:innen kann grob in Digitale Touchpoint und Analoge Touchpoints differenziert werden. Wer die Angebote wie nutzt, ist abhängig von den eigenen Vorlieben und dem Mediennutzungsverhalten. Das wiederum ist abhängig davon, was für eine „Persona“ ich bin.

Kundenkontaktpunkte

Zum Thema Persona lohnt ein eigener Beitrag. Daher sei hier soviel verraten, dass es „Die Zielgruppe“ nicht mehr gibt. Wenn ihr mögt, findet ihr den gleichnamigen Beitrag von mir zum Thema Persona hier im Blog – quasi als Exkurs

Daher bin ich davon überzeugt, dass es die eine Customer Journey nicht – oder nicht mehr – gibt. Aus diesem Grund ist es

sehr wichtig zu wissen, welche Kunden:innen ich bediene und

welche der Kontaktpunkte relevant sind

wie die Erwartungshaltung an dem Kontaktpunkt ist

Ziel soll sein, die Erwartungshaltung nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Kunden:innen zu Fans und Markenbotschaftern:innen machen ist die Vision.

Qualität, Einfachheit, Schnelligkeit

Häufig erlebe ich in Gesprächen, dass Kundenservice zum Ziel hat, die Kunden:innen freundlich und kompetent zu bedienen und damit Kundenbegeisterung zu schaffen. Das Freundlichkeit und Kompetenz als Erwartung vorausgesetzt wird, ist meist für meine Gesprächspartner:innen überraschend.

Insofern sind die Stellschrauben – und ich erinnere an dieser Stelle gerne an die Megatrends Individualisierung und Konnektivität – schnelle Verfügbarkeit und Erreichbarkeit, ein einfaches Handling und eine schnelle, sachverhaltsabschließende Lösung. Hier top zu performen ist nicht mehr nur die Kür, es ist die Pflicht.

Das Konzept der Customer Experience setzt genau an diesen Punkten an und fokussiert die Erwartungen an den Touchpoints. Zahlen die Angebote, Service, Prozesse auf die Kundenbegeisterung ein und was ist konkret der Kundennutzen?

Weg von der Produktzentrierung hin zur Kundenzentrierung. Weg vom Produkt hin zum Kundenerlebnis. Hierzu gibt es ein großartige Grafik, die ich bei @CyrillLuchsinger entdeckt habe. Ich möchte sie euch nicht vorenthalten, da ich der Meinung bin, dass sie Produktzentrierung und Kundenerlebnis auf den Punkt bringt.

Produktentwicklung vs. Kundenerlebnis

Beispiel für konkrete Maßnahmen

Macht einen Boxenstopp – Mit dem Boxenstopp seht ihr relativ schnell, wo ihr heute steht. Stellt euch die Frage, was ihr benötigt. Was davon gibt es möglicherweise bereits und kann vielleicht optimiert werden. Beschreibt konkret das, was ihr benötigt, allerdings noch nicht vorhanden ist und geht es an.

Ladet die Kunden:innen ein – Sprecht mit euren Kunden:innen. Ich bin großer Fan von – ich nenne es – „KundenCafes“. Startet einen Aufruf, vielleicht über Socialmedia und ladet eure Kunden:innen ein, mit euch über den Service und die Weiterentwicklung mit Blick auf die Erwartungshaltung zu sprechen. Professionalisiert das Kundenfeedback. Setzt euch mit den Bewertungen der Kunden:innen auseinander. Vielleicht kann Community Management und Befragungen (Quantitativ, Qualitativ) ein Thema sein.

Geht in die Touchpoints – Baut eure Touchpoints aus und den Service an diesen Kunden:innen Kontaktpunkten. Stellt euch die Frage, ob vielleicht auch Angebote nicht mehr genutzt werden und habt den Mut, diese einzustellen.

Schafft Transparenz – Seid gegenüber euren Stakeholdern transparent. Nach außen in Richtung Kunden:innen und Partner:innen. Ganz wichtig: Seid transparent nach Innen. Nehmt eure Kollegen:innen mit. Im eigenen Servicebereich und in den sogenannten Fachbereichen. Mit Transparenz gegen die Silos. Bildet interne Netzwerke mit konkreten Themen und Fragestellungen und bindet die Kollegen:innen aktiv ein.

Couching – Befähigt euer Team. Das Team sind alle Kollegen:innen, die an der Wertschöpfungskette in Richtung Kunden:innen einen Beitrag leisten (sollen). Grundsätzlich sind die Menschen motiviert einen guten Job zu machen. Sie sollten mindest dazu befähigt werden – situativ und kontinuierlich

Kenn die Zahlen – Mit Kennzahlen werden meist negative Assoziationen getroffen. In einem Gespräch mit @LutzKlaus vom MarketingROI gabe er ein treffendes Beispiel für einen positiven Blick auf die sogenannten Key Performance Indizes. Optiker:innen vermessen die Augen und drücken das Ergebnis in Zahlen aus (Dioptrin). Mit Hilfe dieses KPI kann eine Sehhilfe angefertigt werden, die mein Sehvermögen verbessert. Wichtig: Die KPI überprüfen. Hilft mir diese Kennzahl (weiter) oder benötige ich eine andere oder eine zusätzliche…?

Kontinuierliche Verbesserung – Die Welt ist unbeständig, unsicherer, komplexer und mehrdeutiger. Daher ist es immenz wichtig, sich und seine Vorgehensweise immer wieder zu hinterfragen. Im Sinne des Unternehmen, im Sinne der Kunden:innen

Als Letztes ein Zitat

„In times of change the greatest danger is to act with yesterday logic“

Peter Drucker

Bitte versteht meinen Beitrag als Diskussionsanregung. Ich bin davon überzeugt, dass Customer Experience die richtige Strategie ist, um erfolreich im Kundenservice zu sein. Erfolgreicher Kundenservice stärkt die Kundenbindung. Kundenbindung stärkt das Unternehmen.

Ich freue mich auf eine anregende und wertschätzende Diskussion.

Herzliche Grüße, Hans-Juergen

Tipps

Zum Thema CX habe ich noch zwei Tipps für euch. Auch wenn es bestimmt eine Vielzahl von Quellen und Experten:innen gibt, so möchte ich euch konkret zwei mit auf den Weg geben:

Cyrill Luchsinger – Berater, Blogger, Referent für Kundenzentrierung

CX-Talks Potcast – Peter Pirner vom i-CEM, dem Institut für Customer Experience Management auf Apple, Spotify, Amazon oder Tuneln

Präsentation zum Thema

CX im Kundenservice Format 16:9_2020-11 from Hans-Juergen Bruhn

Präsentation CX im Kundenservice der Zukunft

from Customer Experience – Eine Strategie im Kundenservice der Zukunft

0 notes

Text

Tom Kummer - Von schlechten Eltern

Mit seinem Sohn Vincent ist Tom in die Schweiz zurückgekehrt. Nach dem Tod seiner Frau Nina war es in den USA für ihn unerträglich geworden, nur der ältere Sohn Frank blieb in L.A. zurück. Den Tag erträgt er nicht, am liebsten schläft er, nur in der Nacht traut er sich hinaus und als Chauffeur bei einem VIP Service bringt er die Gäste von A nach B quer durch sein Heimatland. So manches tiefgründige Gespräch entspannt sich auf der Fahrt, aber die Dämonen verlassen ihn nicht, der Geist von Nina ist immer bei ihm. Loslassen kann und will er aber ebenfalls nicht, denn dann wäre sie weg, wie ausgelöscht und nie dagewesen. Die Menschen sind ihm fremd geworden, dafür spricht die Natur immer intensiver zu ihm, einzig die Verbindung zu seinen Söhnen hält ihn noch am Leben – aber wie lange noch?

In seinem Roman „Nina & Tom“ beschreibt Tom Kummer die Liebe zwischen ihm und seiner Frau, die nach 30 Jahren Beziehung an Krebs gestorben ist. „Von schlechten Eltern“ setzt die Erzählung fort und thematisiert die Trauer, die die Überlebenden, die zurückbleiben, überwältigt und geradezu vom Leben abhält. Stehen zunächst noch die Fahrten mit den zum Teil dubios erscheinenden Passagieren im Zentrum, übernimmt dann doch immer mehr Toms Innenleben und der Kampf um die Erinnerung an seine Frau.

Es ist kein philosophisches Buch, das sich mit dem Leben und Sterben und dem Dasein als solches auseinandersetzt. Es ist auch kein Wegweiser zum Umgang mit Trauer, es bietet geradezu wenig Hoffnung darauf, dass diese jemals in ihrer Intensität nachlassen könnte. Für mich war es ein authentisch wirkender Bericht eines Menschen, der seinen Zustand, der sich emotional zwischen Sein und Nichtsein befand, sehr gut nachvollziehbar schildert. Lebendig wirkt er immer in der Interaktion mit dem Sohn; die grenzenlose Liebe, die er ihm entgegenzubringen vermag, steht in diametralem Gegensatz zu seinem eigenen Lebenswillen. Hilfe anzunehmen ist keine Option, allein will er sein mit seinem Kummer.

Die Außensicht auf den Protagonisten erfolgt nur durch die Spiegelung der anderen Figuren, die offenkundig besorgt sind und den Ernst der Lage erkennen, den er leugnet. Man hat bisweilen den Drang ihm gut zuzureden, ihn aufzumuntern, wieder zum Leben zu erwecken, so nah geht einem die Erzählung.

So wie die Limousine leise über die Schweizer Straßen gleitet, fließt auch der Roman, der gewaltig in der Bildsprache ist und sich oft im emotionalen Extrem bewegt. Die Nähe zwischen Vater und Sohn wirkt bisweilen fast grenzwertig, zeigt aber auch, wie viel Stärke von den Kindern ausgehen kann und wie sie hier noch mehr denn je für eine doch mögliche Zukunft stehen.

https://missmesmerized.wordpress.com/2020/04/23/tom-kummer-von-schlechten-eltern/

0 notes

Text

Grundriss der Literaturwissenschaft

Neuhaus, Stefan. Tübingen, A. Francke Verlag.

1

enger Literaturbegriff: fiktionale schriftsprachliche Texte (Dichtung, Höhenkammliteratur VS. Unterhaltungs-, Trivialliteratur)

Zuweisung zu jeweiligen Begriffen hängt von gesellschaftlichen Konventionen ab, daher veränderlich

2

weiter Literaturbegriff: alles geschriebene (auch Zeitungsartikel und Gebrauchsanweisungen)

3

Problem und Chance: große Deutungsoffenheit --> Polyvalenz (Bedeutungsvielfalt)

Signifikant = sprachliches Zeichen

Signifikat = vorgestellte Bedeutung

Referent = gegenständliche Entsprechung in der Realität

--> Kommunikationsmodell

wird beeinflusst vom Kontext

4

Literarische Kommunikation ist erfunden (Roman)

“Wenn ein Text ‘erfunden’ ist oder so wahrgenommen wird, dann hat er keinen Referenten”

“Kompliziert wird es durch die vielen Möglichkeiten, sich etwas vorzustellen”

5f.

Jurij Lotman “die aus dem Material der (natürlichen) Sprache geschaffene, komplizierte künstlerische Struktur gestattet es, einen Informationsumfang zu übermitteln, der mit Hilfe der elementaren eigentlich sprachlichen Struktur gar nicht übermittelt werden könnte”

“Autor, Leser und Text stehen in Beziehung zueinander, die in einen Kontext eingebettet ist: Der Autor konstruiert die literarische ‘Realität’ seines Textes, doch der Leser rekonstruiert diese fiktionale Realität nicht einfach, sonder er konstruiert eine fiktionale Realität auf der Basis seiner eigenen Erfahrungen, Werte, Vorstellungen etc.”

6

Objektive Interpretation eines Textes ist nicht möglich

--> sondern Intersubjektive Interpretation (durch logische Argumentationen hergeleitet)

34

Erzähler ≠ Autor

37

allwissender Erzähler = auktorialer Erzähler

(43: “Der Erzähler kann nicht nur das Geschehen beobachten, sondern auch eigene Empfindungen oder die von Figuren wiedergeben”)

personale Erzählperspektive, Innensicht

38

neutrale Erzählperspektive, Außensicht

Standort des Erzählers: begrenzter Blick oder olympische Position

39

“Bei einem agierenden Erzähler wird dem Leser die Identifikation leichter gemacht”

40

“Seit der Zeit um 1900 herrschte zunehmend die Auffassung, dass die Welt nicht mehr als Ganzes und objektiv erfahren werden kann; auch Literatur kann nur ein fragmentiertes und subjektives Bild von Wirklichkeit vermitteln. Deshalb hat der allwissende Erzähler in der angesehenen Literatur den Rückzug angetreten und überwiegend personalen Erzählern Platz gemacht”

42

“es gibt so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens darüber, wie die Grenzen zwischen jung und alt, schön und hässlich zu ziehen sind”

44

Erzählform, Erzählverhalten, Erzählperspektive und Standort können im Text wechseln

“Direkte Leseanreden sind in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts nicht üblich. […] Im 18. Jahrhundert dienten sie oftmals der Beglaubigung der Handlung”

--> Beglaubigungsstrategie

45

Erzähler erster Ordnung (Herausgeber)

Erzähler zweiter Ordnung

48

Innerer Monolog --> Stream of Consciousness

49

Perspektivisches Wahrnehmung --> Fokalisierung

--> focalizer

extradiegetischer Erzähler = außerhalb der Handlung

intradiegetischer Erzähler = innerhalb, Teil der Handlung

50

Metafiktionalität, selbstreflexiv, selbstreferenziell = Text reflektiert über sich selbst

“Metafiktionalität kann dazu veranlassen, grundsätzlich über das Verhältnis von Realität und Fiktion nachzudenken, beispielsweise über die Frage, inwieweit alle Narrationen, auch die angeblich nicht fiktionalen […] durch die stet vorhandene Subjektivität von Wahrnehmung mehr oder weniger fiktional sind”

51

historische Stoffe werden fiktionalisiert --> Historischer Roman

52

“Märchen spielen in einer mythischen Vorzeit, die gleichzeitig so allgemein geschildert wird, dass auch die Leser der Jetztzeit etwas damit anfangen können”

“Die Frage nach der präsentierten Zeitspanne ist unabhängig davon, wie realistisch ein Text wirkt”

erzählte Zeit = zeitlicher Umfang des Geschehens

Erzählzeit = Lesedauer

Unterscheidung in zeitraffendes Erzählen. zeitdeckendes Erzählen, zeitdehnendes Erzählen

53

Früheres Erzählen = Zeit die noch kommen wird

gleichzeitiges Erzählen = in diesem Moment

spätes Erzählen = Zeit die zurückliegt

54f.

Epos ist in Versen geschrieben

55

"Im deutschsprachigen Raum haben sich Roman, Novelle & Co. erst im 19. Jahrhundert als gleichwertige Literaturgattung neben Lyrik und Drama etabliert”

Mitte 18. Jh: Sattelzeit, Geniezeit

56

Prosa als Dachbegriff für verschiedene Untergattungen

Paratext = Texte um den Text herum (Klappentext, Impressum usw.)

Roman = i.d.R. länger und komplexer als Erzählung oder Novelle

Erzählung = keine Verschachtelung von Erzählstränge, kürzere erzählte Zeit als in Roman, überschaubare Figurenzahl

57f.

Novelle = streng komponiert, mit dem Drama verwandt, Erzählung mit ‘mittlerer’ Länge, starke Symbolik und zentraler Konflikt

Volksmärchen = Zeit- und Ortslos, eindimensionale Figuren, einfache Sprachen, gutes Ende

Kunstmärchen = häufig Orts- und Zeitangaben, mehrsträngige Handlung, psychologisierte Figuren, anspruchsvolle Sprache

Wirklichkeitsmärchen = zwei Handlungsebenen, zeitgenössische Realität abgebildet, Wunderwelt/Zauberreich getrennt (in Volks- und Kunstmärchen gemischt)

Dramatische Texte

64

Dramen folgen traditionell einer Struktur und Muster, die nach dem 18. Jh. immer mehr aufgeweicht wurde

Tragödie und Komödie haben sich immer mehr verändert

“an die Stelle gebundener (lyrischer) Sprache ist die Verwendung von Prosa getreten”

66

Text besteht aus Haupt- und Nebentext

-Regieanweisungen

-Figurnamen

-Figurenrede (Haupttext)

Das Drama realisiert sich erst in der Aufführung, allein nach dem Text kann/sollte ein Drama nicht beurteilt werden

67

Inszenierung: “Festlegung des Textes auf eine bestimmte Bedeutung”

jede Inszenierung ist eine Interpretation

nur in Brechts epischem Theater gibt es einen Erzähler

sonst gibt es keinen Erzähler oder lyrisches Ich

Der Nebentext übernimmt die Funktion des lyrischen Ichs

Lesedrama als einzige (uneinheitliche) Sonderform die nicht auf die Bühne kommt, da zu lang

68

Kommunikation zwischen Schauspieler und Publikum --> Unmittelbarkeit des Dramas, auch in Textform unmittelbarer als ein Erzähltext

Haupttext besteh aus Dialogen und Monologen

in Monologen wird hauptsächlich die Psyche oder Motivation der Figur mitgeteilt

69

Botenbericht: Figuren erzählen Ereignisse die zurückliegen und nicht auf der Bühne gezeigt wurden

70

Mauerschau/Teichoskopie: Ereignisse werden erzählt die zur gleichen Zeit passieren, aber nicht auf der Bühne zu sehen sind

71

Antilabe: Verse werden über mehrere Figuren verteilt

Stichotomie: zeilenweise abwechselnde Rede der Figuren

72

Einheit von Ort, Zeit und Handlung

streng:

Ort: keinen Schauplatzwechsel

Zeit: die Handlung umfasst nicht mehr als 24h

Handlung: es treten nur wenige Personen auf

wird durch Lessing dann modifiziert und aufgeweicht

“Regelhaftigkeit des Textes ergibt sich aus dem Text heraus”

73f.

Einteilung des Dramas in Akte und Szenen

klassische Dramenform hat fünf Akte im Pyramidenschema

1. Akt: Exposition

2. Akt: steigende Handlung

3. Akt: Höhepunkt, retardierendes Moment

4. Akt: fallende Handlung

5. Akt: Lösung, Katastrophe

74

geschlossenes Drama präsentiert eine geschlossene Welt mit linearer Entwicklung und aufeinander bauenden Szenen

offenes Drama zeigt Ausschnitte einer Welt in Bruchstücke, keine Akteinteilung, nicht immer zeitlich aufeinander folgend, Szenen können auch für sich stehen

75

analytisches Drama versucht ein Geschehen zu klären, das in der Vergangenheit stattfand

Zieldrama spielt in der Gegenwart und bewegt sich auf ein Ziel zu

77

gemischte Charaktere nach Lessing: damit die Zuschauer etwas lernen, sich bessern müssen sie sich mit den Figuren identifizieren können und somit realitätsnah sein

(keine tragischen Helden)

79

Während der Aufklärungszeit wird auch die Komödie für pädagogische Zwecke verwendet, nicht mehr nur die Tragödie

handelt von den niederen Ständen

80

“Für Gottsched indes musste Komik immer auch einen sozialen Sinn haben”

81

Typisierung der Figuren als wichtiges Merkmal deutscher Komödien

im Lustspiel werden positive Eigenschaften gepriesen

82

Wichtig für Komödie: Happy End

ansonsten aber fließende Übergänge zur Tragödie

84

“Aber woran stirbt sie denn? - Woran? Am fünften Akte!”

Tragik und Komik stehen in einem Mischverhältnis zueinander, welches Spannung bewirkt

85

Volksstück: für breitere Schichten geeignetes Unterhaltungsstück

0 notes

Photo

New on my Pinterest: New Studies @SurveyCircle https://srvy.cl/2F2FfkG : Teilnehmer für Online-Studie gesucht! Thema: "Persönlichkeit aus der Innen- und Außensicht" https://srvy.cl/2KhToLO via @SurveyCircle #persönlichkeit #selbstbeurteilung #fremdbeurteilung #beurteilung #selbstfremd #umfrage #surveycircle https://srvy.cl/31mnFP5 #SurveyCircle #Research #Survey #Study #CallForParticipants #Participants #Respondents | Participate now: https://srvy.cl/2YMRFWI

0 notes

Text

0 notes

Text

Österreichs Corona-Bilanz: von außen hui, von innen - Naja

Österreichs Corona-Bilanz: von außen hui, von innen – Naja

Österreich hat sich alles in allem während der Corona-Krise gut geschlagen. Zu diesem Urteil kommt man zumindest dann, wenn man mit anderen Ländern vergleicht. Aus innerösterreichischer Perspektive freilich, in der man viele Details in Nahaufnahme sieht, wird die exzellente Außensicht in etlichen Punkten deutlich relativiert. Das gilt noch mehr für die freilich noch in keiner Weise abschließend…

View On WordPress

0 notes

Text

Ein Kurzbericht von der BI Mitgliederversammlung ...

Dieses Mal aus “zweiter” Hand.

Die Mitgliederversammlung der BI war eigentlich so wie immer. Von den selbst behaupteten über 4.000 Mitgliedern waren dann nur ca. 1,5% anwesend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit dieser Resonanz immer noch von sich behaupten kann, die Meinung der “Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger” zu vertreten. Aber das Selbstbildnis weicht ja eigentlich immer von der Außensicht ab - manchmal weniger und manchmal mehr.

Ein Kernpunkt der Vorträge waren die Dimensionen der unterirdischen Düker und dass der Spatenstich am Schlosspark keinen Baubeginn gewesen ist und daher der Tunnel-Bau ein “Schwarzbau” sei.

Aussage einer/s Zuhörerin/Zuhörers: “Ansonsten Angstmache vom Feinsten, Vermischen von Fakten und Lügen, Kostenangaben die jeden Boden verlieren (und mit jedem neuen Satz noch höher wurden), Tunnelfreunde-Bashing in allen Varianten, Presse würde nicht neutral berichten etc. - auch der, der unter "Pseudonym" berichtet.”

Wer berichtet denn dann da unter “Pseudonym”? (Das ist eine rhetorische Frage.)

Auch der Verfasser der “Starnberger Wahrheit” hatte einen emotionalen Auftritt und die anwesenden Zuhörer glauben wohl ausschließlich und tatsächlich an seine "Wahrheiten" (Zitat aus den Reihen der Zuhörer: ”der sagt, was die Presse unterschlägt”). Natürlich “unterschlägt” die Presse Informationen, die einfach falsch sind. Etwas Anderes erwarte ich von der Presse auch nicht. Und wie es mit der “Wahrheit” steht - siehe https://www.politik-starnberg.de/post/187229678701/die-wahrheit-lügt-quelle-oben-flyer-dialog -da kann sich jeder selbst seine Meinung bilden.

Und gab es irgendetwas zur Nord-Ost-Umfahrung? Nein! Das war gar kein Thema auf der Versammlung. Heißt das dann, dass es aus dem ganzen letzten Jahr zu diesem Thema nichts zu berichten gab? Das ist jetzt auch irgendwie symptomatisch ...

0 notes

Text

Ein weiteres Beispiel der grandiosen auvergnatischen Baukunst zur Zeit der Romanik ist die Stiftskirche Saint Laurent in Auzon.

Eine der Traumkirchlein an der Via Arverna: St. Laurent d’Auzon

Das kleine Kirchlein am höchsten Punkt von Auzon ist eine Augenweide. Es ist ein weiteres Juwel in der einer außergewöhnlichen Kette romanischer Kirchenbauten an der Via Arverna. St. Laurent dominiert nicht nur das Dörfchen Auzon sondern ist auch der unbestrittene Mittelpunkt der Gemeinde.

St. Laurent auf einer Felsnase

Die Givelle, der Vorbau an der Westseite

Wundervolle Romanik

St. Laurent, Auzon

Der Blick durch das einstige Schlosstor auf die wunderbare Kirche St. Laurent in Auzon

Der Namen Auzon stammt aus der Languedoc, (Langue d’oc), also der okkzitanischen Sprache. (Langue=Sprache, oc=Okkzitanien). St. Laurent war ursprünglich die Kirche eines Stiftes, das sich in Auzon angesiedelt hatte. Erbaut im 12. Jahrhundert repräsentiert sie die Hochblüte der romanischen Baukunst in der Auvergne. Sie ist bereits seit 1906 als ‚historisches Denkmal‘ Frankreichs eingetragen.

Die Kirche dominiert das Zentrum des historischen Auzon.

Am Taufgesims eine Frau mit düsterem Blick

Eine quasi versteckte Eingangstüre von der Nordseite

Vielleicht ist es die Einfachheit, mit der uns die romanische Baukunst in Auzon entgegentritt. Die Kirche besteht aus vier Spannweiten. Der in einer Sackgasse gewölbte Chor ruht auf einer Wand mit drei Absidiolen, die Kapelle integrieren. Der Chor ist an der Innenseite kreisförmig, präsentiert sich jedoch in der Außensicht als fünfseitiges Polygonal.

Blick aus der ‘Givelle’ auf die Altstadt von Auzon

In St. Laurent ist man mit der romanischen Kunst im wahrsten Sinn des Wortes ‚auf gleicher Augenhöhe‘. Weshalb das so ist? Die Kirche besitzt, wie die meisten romanischen Kirchen in der Auvergne einen Haupteingang, der auf der Südseite liegt. Im Fachjargon heißen diese Vorbauten ‚Ganivelle‘. Und hier kann man die Kunst der romanischen Steinmetze und Baumeister wie in einem Museum genießen. Die Kusntwerke entfalten sich unmittelbar vor den Kunstbeflissenen. Eine ähnlich berühmte Ganivelle können die staunenden Pilgersleute eine Etappe weiter an der Basilika von Brioude bewundern.

Geburt Christi im Stall zu Bethlehem.

St. Laurent, Auzon Daniel in der Löwengrube

Kampfszene Kapitell St. Laurent Auzon

Erzengel am Kapitell in St. Laurent Auzon

Die Kapitelle in der Genivelle von St. Laurent d’Auzon spiegeln die Verspieltheit, die Innovation und die Kunst der Romanik des 12. Jahrhunderts in einem überreichen Ausmaß wider. Ob es sich im Daniel in der Löwengrube handelt, der von einem übel lachenden Löwen offenbar bereits als Futter betrachtet wird. Oder das vielleicht interessanteste Kapitell, das Josef und Maria im Stall von Bethlehem zeigt, während Jesus auf einer höher gelegenen Empore liegt. Dann die immer wiederkehrenden Symbole des Vogels Greif (oder ist es eine Sphinx?). Aber auch Engel bevölkern ein Kapitell.

Ein grinsender Löwen neben Daniel in der Löwengrube

Ein Adler bei Daniel in der Löwengrube

Ein engelähnliches Geschöpf auf einem Kapitell

Die Stiftskirche St. Laurent in Auzon Ein weiteres Beispiel der grandiosen auvergnatischen Baukunst zur Zeit der Romanik ist die Stiftskirche Saint Laurent in Auzon.

0 notes

Text

Wohlfahrt verstehen

Wer über die Weiterentwicklung des sozialen Sektors nachdenkt, kommt an der Wohlfahrt nicht vorbei. Ihre großen Social Entrepreneure des 19. Jahrhunderts, etwa Johann Hinrich Wichern oder Lorenz Werthmann (Gründungsväter von Diakonie und Caritas) haben gegen erhebliche Widerstände das Soziale nicht nur zum Thema gemacht sondern sowohl Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung sozialer Projekte geliefert als auch Standards gesetzt, die immer wieder verteidigt werden mussten und bis heute fortwirken.

Inzwischen sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Wen finden wir heute, wenn wir die Wohlfahrt suchen? Die Antwort hängt in erster Linie vom Blickwinkel des Betrachters ab. In zweiter Linie auch davon, wie die Wohlfahrt angeschaut werden möchte. So erscheinen Verbände der freien Wohlfahrt wahlweise als monolithische Blöcke, die in Deutschland für das Soziale schlechthin stehen (und sprechen), oder lediglich als schützende überregionale Dächer, unter denen sich engagierte lokale Träger zwanglos austauschen können.

Wer über die Weiterentwicklung des sozialen Sektors nachdenkt, sollte sich bemühen, die großen Wohlfahrtsverbände zu seinem Partner zu machen, denn in ihnen sind soziale Felderfahrung und Zugang zur Fläche gebündelt wie in keiner anderen vergleichbaren Struktur. Was aber, wenn sich die Wohlfahrt dem Werben (zunächst) entzieht? Wie lässt sich dennoch Verständigung erreichen? Am Anfang von Verständigung steht Verständnis. Um zu einem wahren Verständnis zu gelangen, ist es notwendig, von der Außensicht auf die Innensicht zu wechseln. Dies ist naturgemäß für den externen Beobachter schwierig, aber nicht unmöglich. Denn im Dialog mit Mitgliedern von Wohlfahrtsverbänden zeigen sich Muster, aus denen sich Rückschlüsse ziehen lassen.

Historie: Wir sind das Soziale

Die Wohlfahrt, insbesondere Caritas und Diakonie, blicken auf eine vielhundertjährige Geschichte des sozialen Engagements zurück. Es war ein soziales Engagement in Zeiten, in denen keinerlei soziale Sicherungssysteme vorhanden waren, um Kranke und Bedürftige aufzufangen. Und auch keine Gesellschaft, die es sich zur sozialen Pflicht auferlegt hätte, unterschiedslos allen Bürgern ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Die Wohlfahrt entstand in einem Verteilungs- und Abwehrkampf gegen Interessen, die dem Sozialen entgegengesetzt waren.

Dies kann erklären, warum Vertreter der Wohlfahrt gelegentlich aversiv reagieren, wenn Menschen außerhalb des Wohlfahrtsystems sich jetzt, nachdem das Soziale endlich durchgesetzt ist, mit (vermeintlichen) Verbesserungsvorschlägen zu Wort melden.

Auftrag: Wir haben das Mandat

Historisch gesehen, insbesondere in vordemokratischen Zeiten, galten Vertreter der Wohlfahrt häufig als die einzigen Anwälte der Bedürftigen. Zuweilen schreibt sich diese Wahrnehmung weiter fort in einer Wohlfahrt, die aufgrund ihrer Existenz für ihre Existenz mandatiert ist, und zwar auf alle Ewigkeit.

Dies kann erklären, warum Vertreter der Wohlfahrt gelegentlich übersehen, dass die Entscheidungen über notwendige soziale Leistungen nicht bei der Wohlfahrt selbst liegen dürfen, sondern bei der öffentlichen Hand – und damit nur einer Instanz unterworfen sind: dem Wählerwillen.

Wirksamkeit: Gut gemeint ist gut gemacht

Wohlfahrtsangehörige verstehen sich als Teil eines sozialen Sicherungssystems, das Menschen auffängt, die in Not geraten. Jenes System muss also gut sein, weil es in Opposition steht zu einem System, das schlecht ist, durch dessen Lücken immer wieder Menschen abstürzen. Wer nach dem Sturz im sozialen System landet, hat Zuflucht gefunden, unter ein gutes, schützendes Dach und zu einer guten, helfenden Hand.

Dies kann erklären, warum es Angehörigen der Wohlfahrt zuweilen schwer fällt, entschieden in eine Wirksamkeitsdebatte einzutreten. Denn wirksam ist, was gut ist, und gut ist hier alles.

Innovation: Kollektiv toppt Individualität

Angehörige der Wohlfahrt sehen sich als Teil eines Kollektivs der Guten. Individualismus ist in der Betrachtung der Wohlfahrt Ausdruck einer egoistischen Gesellschaft, zu der der solidarische Kollektivgedanke der Wohlfahrt das Gegenmodell bildet. Aus diesem Kollektivgedanken heraus fällt es Angehörigen der Wohlfahrt schwer, individuelle Spitzenleistungen in den eigenen Reihen sichtbar zu machen. Denn dies würde ja sichtbar machen, dass einige Menschen Dinge besser machen als andere, obwohl es doch alle gut meinen.

Dies kann erklären, warum es Wohlfahrtsverbänden mitunter schwer fällt, innovative und besonders erfolgreiche Lösungsansätze in den eigenen Reihen zu identifizieren und anderen Einrichtungen des Verbandes zugänglich zu machen.

System: Sprache ist Identität

Um dem Grundgedanken der Wohlfahrt zu entsprechen, also möglichst viele Menschen möglichst gut zu erreichen, wäre eine fortwährende Überprüfung des eigenen Tuns notwendig. Die begrifflichen Konzepte für die Überprüfung und Veränderung sind Effektivität, Effizienz, Wirksamkeit und nicht zuletzt Best Practice Sharing – alles Begriffe einer durchökonomisierten „kalten“ Gesellschaft, die in Opposition steht zum „warmen“ Solidarsystem Wohlfahrt.

Dies kann erklären, warum Angehörige der Wohlfahrt sich zuweilen schwer tun, ihr Tun entlang solcher Dimensionen zu reflektieren. Denn täten sie es, drohte ihnen die grundsätzliche Unvereinbarkeit der zwei Systeme abhanden zu kommen, aus der so mancher die Existenzberechtigung der Wohlfahrt ableitet – und nicht zuletzt ihre Identität.

Macht: Das Ganze ist weniger als die Summe seiner Teile

In Michael Endes „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ taucht der Scheinriese Tur Tur auf. Aus der Ferne ein furchteinflößender Riese, wird Tur Tur immer kleiner, je näher man ihm kommt. Schließlich steht man vor einem kleinen Mann, der ganz erstaunt ist, dass die Welt sich vor seiner Scheingröße fürchtet.

Der Blick aus der Ferne: Die Monopolkommission der Bundesregierung wirft den Wohlfahrtsverbänden seit Jahren ihre Machtfülle vor, ihre Intransparenz, die kartellartigen Strukturen und die Mittelverschwendung. Der Blick aus der Nähe: Ein erfahrener, wohlmeinender und enorm beschäftigter Herr, der ängstlich zurückfragt: Ich? Ein Kartell?!

Irgendwo dazwischen liegt die Verständigung.

(ursprünglich veröffentlicht auf dem Blog der Benckiser Stiftung Zukunft, 10.6.2015)

0 notes

Text

Karosh Taha - Im Bauch der Königin

Eine Stadt irgendwo im Westen der Republik. Amal ist nicht das Mädchen, wie man es von ihr erwartet; von klein auf verbringt sie mehr Zeit mit den Jungs, kleidet sich wie sie und schneidet sich radikal die Haare ab. Immer wieder kommt es zu Konflikten, die sie gerne auch mit Gewalt löst. Ihr Vater steht trotzdem zu ihr, bis er eines Tages nach Kurdistan verschwindet und die Mutter mit den beiden Kindern allein zurücklässt. Das Verhältnis zwischen Amal und ihr wird schwieriger, die Mutter zieht sich ob der Schmach des Verlassenwerdens zurück und versteckt sich unter dem Kopftuch, während Amal fasziniert von Shahira, der Mutter ihres Freundes Younus, ist. Doch im Viertel zerreißt man sich das Maul über die Frau, die sich in kurzen Röcken und figurbetont kleidet. Auch Raffiq fühlt sich von ihr angezogen, auch wenn er als Jugendlicher eigentlich Amals Freund ist. Alle drei Heranwachsende, Amal, Younus und Raffiq teilen noch etwas anderes: das Aufwachsen in einem Land, das die Eltern zum Teil enttäuscht hat, in dem sie nicht angekommen sind, wo das Leben wie von der Stopptaste angehalten verläuft. Für ihre Kinder sehen sie die Zukunft in der Heimat, Kurdistan, doch diese haben andere Pläne.

In ihrem zweiten Roman fängt Karosh Taha die Lebenswelt vieler Migranten lebhaft und vielschichtig ein. Die Identitäten, die geradezu gespalten scheinen zwischen dem kurdischen und deutschen Ich; die Sitten und Kulturen der beiden Länder, die sich oftmals diametral entgegengesetzt stehen; die Familien, die alle verschieden sind und doch die gleichen Sorgen und Rückschläge teilen; Vorurteile, die es nicht nur von den Mitgliedern der anderen Kultur, sondern ganz stark auch innerhalb der eigenen Community gibt.

Trotz des spannenden und komplexen Themas konnte mich das Buch nicht wirklich packen. Im ersten Teil erzählt Amal aus ihrer Sicht, im zweiten wird sie von Raffiq abgelöst, aber so richtig wollen sie nicht ineinandergreifen. Hin und wieder erscheint der Text auch als regelrechter Stream of Consciousness, mit unzähligen Schleifen und Wiederholungen, was jedoch mehr zu einer hohen Redundanz denn zu einem Erkenntnisgewinn führt und bisweilen fast langatmig wird. Amal kommt als Figur noch differenzierter daher, wie sie kämpft um die Aufmerksamkeit des Vaters, mit der Rollenerwartung an sie als Mädchen hadert, die beiden Rollenmodelle Mutter und Shahira immer wieder abwägt und letztlich bei einem Besuch in Kurdistan, doch auch nur erkennt, wer sie nicht ist, aber nicht, wer sie ist. Raffiq ist mir in seiner Schwärmerei für Shahira und der tatsächlich doch oberflächlich geführten Auseinandersetzung mit den Eltern thematisch zu eng. Younus hätte sicher auch eine interessante Perspektive und Einblicke geboten, wird jedoch nur in der Außensicht durch die anderen präsentiert.

Ein schwer zu greifender Text, der mich leider emotional nicht berührt hat, obwohl gerade Protagonistin das Potenzial gehabt hätte, ihre spezifische Situation begreifbar zu machen.

https://missmesmerized.wordpress.com/2020/04/07/karosh-taha-im-bauch-der-koenigin/

0 notes

Photo

Viele von uns kennen es: man ist mit dem aktuellen Job nicht mehr zufrieden und würde gerne etwas anderes machen, aber man weiß nicht genau was. Wenn man sich verändern möchte, aber noch keine Ahnung hat wie, kann man sich auch bei einem entsprechend spezialisierten Coach Hilfe holen, der mit seiner Erfahrung und Außensicht bestimmte Berufsfelder empfehlen kann. Denn bevor man in verschiedenen Weiterbildungen sein Glück versucht, rentiert es sich zuerst zu fragen, was man wirklich möchte

https://www.dehlercoaching.de

0 notes

Text

Teilnehmer für Online-Studie gesucht!

Thema: "Persönlichkeit aus der Innen- und Außensicht" https://t.co/OHpRgMmqgl via @SurveyCircle#persönlichkeit #selbstbeurteilung #fremdbeurteilung #beurteilung #selbstfremd #umfrage #surveycircle pic.twitter.com/uNfetqFx2t

— Daily Research (@daily_research) August 5, 2019

0 notes

Text

Stimmt das Bild, das du von dir hast?

Hier kannst du dir den Beitrag anhören.

Es ist das Jahr 1995. Ca. 20 Mädchen und Jungs ziehen sich im Klassenzimmer um und kleben sich die Ohrstecker ab. Dann trotten sie raus auf den Schulhof. Ich bin eine dieser ErstklässlerInnen, die nun eine Stunde Sportunterricht vor sich hat, und ich hasse ihn – egal, ob wir zum Dauerlauf, Weitsprung oder Sprint antreten sollen. Die engen Klamotten, die Ungewissheit, der Wettkampf. Trockenen Unterricht mag ich viel lieber, aber mich fragt natürlich niemand.

Auf dem Weg zur Laufbahn frage ich das zierlichste und unsportlichste Mädchen der Klasse, ob sie meine Gegnerin sein will. Davon erhoffe mir gute Gewinnchancen. Offenbar ist mein moralischer Kompass damals noch nicht installiert, denn ich biete ihr sogar an, sie gewinnen zu lassen, mache es dann aber nicht. Ich erinnere mich heute nicht mehr genau an diese Unsportlichkeit, aber vielleicht hat mein Gehirn sie einfach nur erfolgreich verdrängt.

Manchmal stand ich wie eine Turnbeutelvergesserin neben der Lehrerin und konnte nicht einmal etwas dafür. Während die anderen im Dauerlauf ihre Runden drehten, verbot mir mein Belastungsasthma jeglichen Ausdauersport. Deshalb hatte meine Lehrerin auch immer mein Spray in der Hosentasche, falls ich ihn brauchte.

Später konnte ich immerhin ganz gut Bälle fangen und war deshalb beim Wählen der Mannschaften unter den vorderen Kandidaten. Trotzdem fühlte ich mich als Extrawurst bzw. Rotwurst, denn ich lief schon nach wenigen Minuten der Anstrengung seeehr rot an. Der Begriff Sportmuffel beschreibt mein damaliges Ich jedenfalls recht gut.

Seit damals sind nun 23 Jahre vergangen und heute ist alles anders. Ich habe schon lange kein Asthma mehr; Sport macht mir Spaß und ich fühle mich so fit wie noch nie. Zum Training kann ich mich immer motivieren, egal welche Laune ich habe oder wie pessimistisch sich der Regenradar gibt. Das Training unter freiem Himmel wird höchstens bei einem Tornado abgesagt und das ist allen klar, die wie ich bei Wind und Wetter zum Treffpunkt kommen. Über meine Gesichtsfarbe denke ich auch nicht mehr nach, denn ich bin nicht mehr die einzige Rotwurst.

Der Wandel von damals ist inzwischen auch optisch gut sichtbar, aber es fühlt sich nicht immer so an. In manchen Momenten komme ich mir noch wie das Mädchen von damals vor: kräftig, nicht dick, als hätte ich immer noch 90er-Jahre-Radlerhosen und ein weites T-shirt an, das hoffentlich meinen Bauch kaschiert. Die anderen erscheinen mir cooler als ich. Sie sind bestimmt schon in Lauftights und einem bauchfreien Oberteil auf die Welt gekommen. Deshalb sind einige von ihnen auch in einem zweiten Fitnessstudio angemeldet und gehen manchmal nach dem Training zu einem zweiten Kurs.

Mein Selbstbild von damals ist eingefroren, während sich mein Vergleichsmaßstab nach oben verschoben hat. Früher war ich das Ende der Leistungskette, heute gehöre ich zur Spitze, schiele aber noch weiter hoch. Der Anblick meiner Muskeln sollte mich eines Besseren belehren, aber ein verschobenes Selbstbild hält sich hartnäckig, unabhängig davon, wie überholt es ist.

Immerhin beschäftigen mich diese Gedanken längst nicht mehr so wie früher. Andere Menschen hadern tagtäglich mit sich. Zum Beispiel schreiben vor allem Frauen in Abnehm-Foren, dass sie sich immer noch dick fühlen, obwohl sie stark abgenommen haben und mittlerweile Kleidergröße 38 tragen. Das Bild, das sie von sich selbst haben, stimmt einfach nicht.

Außen- vs. Selbstwahrnehmung

Außen- und Selbstwahrnehmung widersprechen sich nicht nur bei Äußerlichkeiten. Auch seine Fähigkeiten kann man völlig unterschätzen. Von einigen Menschen in meinem Umfeld weiß ich, dass sie sich höchstens durchschnittlich fühlen. Bei Frauen ist das besonders auffällig. Sie glauben oft, nichts besonders gut zu können. Dabei haben sie meist verschiedene Qualifikationen, sprechen mehrere Sprachen, waren z. T. mehrmals im Ausland, studieren noch nebenbei usw.

Eine Freundin von mir ist Akademikerin und seit vielen Jahren in einem großen Konzern angestellt. Sie erzählte mir vor einiger Zeit, dass nahezu jeder ihren Job machen könne. Es brauche keine spezielle Qualifikation oder Erfahrung und das Studium spiele ebenso wenig eine Rolle. Es sei kein besonders anspruchsvoller Job, deshalb sei auch kein besonderes Personal nötig.

Es mag sein, dass sich nahezu jeder in einen Job hineinfitzen kann und ihre Arbeit nicht gerade ein James-Bond-taugliches Setting ist. Doch von außen sehe ich vor allem eine Frau, die sich selbst weit unterschätzt. Sie ist erfahren, spezialisiert, weitergebildet – und garantiert nicht so leicht austauschbar. Sie steckt jedoch selbst zu tief drin, um das zu erkennen. Vielleicht stammt ihr Denken aus längst vergangenen Zeiten?

So ähnlich ging es wahrscheinlich auch den Frauen, an denen erstmals das Hochstapler-Syndrom untersucht wurde. Sie waren erfolgreich und hochqualifiziert, fühlten sich jedoch nicht gut genug.

Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind [vom Hochstapler-Syndrom] Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen und diesen nicht verdient haben. Von Mitmenschen als Erfolge angesehene Leistungen werden von Betroffenen dieses Symptoms mit Glück, Zufall oder mit der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten durch andere erklärt.1

Ob man dieses Syndrom von Geburt an hat oder es erwirbt, ist nicht abschließend geklärt. Ich fühlte mich jedenfalls vor der Veröffentlichung meines letzten Buches wie eine Hochstaplerin und glaubte, keine richtige Autorin zu sein. Damit scheine ich keine Ausnahme zu sein, denn auch in einschlägigen Podcasts geht es oft um das Gefühl, eigentlich gar nicht richtig schreiben zu können. Dies scheint sich auch nicht zu legen, wenn man auf der Karriereleiter offensichtlich nach oben klettert. So ist beispielsweise Dilek Güngör stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift „Kulturaustausch“ und bekennt sich zum Hochstapler-Syndrom. Sie schreibt in ihrem Gastbeitrag für Zeit Online 2:

Das Gefühl, nicht mithalten zu können, packt mich dann, wenn ich unter meinesgleichen bin: Journalisten, Schriftstellern, Akademikern. Alles, was ich weiß, verblasst neben der vermeintlichen Kennerschaft und dem Wissen der anderen, und ich komme mir vor, als täte ich nur so, als wäre ich eine von ihnen. […]

Ich warte immer noch auf den Moment, in dem alles auffliegt. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis einer kommt, gründlich schaut und dann nur Durchschnittlichkeit findet. Oder nicht mal das.

Ursache und Wirkung

Mangelnde Anerkennung ist laut Dilek Güngör eine Ursache für das Hochstapler-Syndrom. Dadurch entstehe das Gefühl, eigentlich nicht dazuzugehören. Und wem fehlt sie nicht, die Anerkennung von anderen?! Doch es liegt nicht in unserer Macht, wie viele nette Worte wir von anderen bekommen. Umso wichtiger ist der Blick auf unseren eigenen Anteil am verzerrten Selbstbild.

Die Selbstwahrnehmung kann nämlich verschoben sein, wenn wir uns zu oft von außen betrachten und bewerten, d. h., durch die Augen von Anderen. So geraten Innen- und Außensicht aus der Balance. Studien zufolge sind Frauen dafür eher anfällig. 3 In einem Experiment zeigte sich beispielsweise, dass Frauen sich schlechter auf ihren Puls konzentrieren konnten, wenn sie grundsätzlich viel über ihre Außenwirkung nachdachten. 4

Wie viel Wert wir auf unsere Außenwirkung legen, ist an der inneren Stimme erkennbar, die uns Dinge zuflüstert, wie z. B.: So willst du rausgehen? Was sollen die anderen denken! Oder: Das kannst du doch gar nicht. Diese Stimme will uns vor Blamagen schützen und orientiert sich dazu an der Vergangenheit. Was damals nicht geklappt hat, geht vielleicht wieder schief – also nicht ausprobieren! Diese Vorsichtsmaßnahme kann sich zu einer Blockade auswachsen, wie ich am Beispiel des Malorts beschreiben will, den eine Bekannte von mir betreibt. In ihren Kursen sollen die TeilnehmerInnen ohne jede Vorgabe malen, einfach frei von der Leber weg – und man kann es sich vorstellen: manche kämpfen sehr mit sich. Schließlich ist es schwer, irgendetwas zu malen – ohne gefallen zu wollen. Als Kind bekam man immer eine Note, es gab gut oder schlecht. Meinen Kunstlehrer konnte man mit unsauberen Strichen regelrecht verärgern, was eine gewisse Atmosphäre der Angst erzeugte. Kein Wunder, dass wir als Erwachsene das freie Malen oft verlernt haben.

Außerdem ist diese innere Stimme der Meinung: Du bist doch kein Künstler. Du hast doch noch nie gut gezeichnet. Zwar gehört diese Stimme selten uns selbst, sondern kann von Eltern, Großeltern, Geschwistern, einem Ex-Partner – oder besagtem Kunstlehrer stammen. Entscheidend ist, ob wir die Botschaft heute noch glauben oder nicht.

Manchmal hält uns ein verzerrtes Selbstbild davon ab, uns treiben zu lassen oder uns richtig zu öffnen. Oder wir trauen uns nicht, das zu tun, was wir schon immer wollten, wie zum Beispiel: ein Buch schreiben, Karaoke singen oder eine Weltreise machen oder tanzen. Der Blogger David Cain hielt sich z. B. jahrzehntelang für einen Tanzmuffel. Mit 30 überprüfte er diese Annahme endlich noch einmal – und stellte fest, dass in ihm geradezu der Bär steppte.5 (Mehr dazu in meinem Buch „Gestatten: Hochsensibel“)

Ich rüttele jedenfalls gerade an meinem Selbstbild. Jahrelang dachte ich, dass ich mit Logik und Zahlen nicht viel am Hut habe. Ich hielt mich immer für sprachlich interessiert sowie zu ungeduldig und unsystematisch für Knobelaufgaben. Sicher rührte dieses Bild auch daher, dass ich mich stets mit meinem Bruder verglich, einem Mathe- und Informatik-Genie. Trotzdem hatte ich im Laufe der letzten Jahre immer mal wieder den Impuls, es mit Programmieren zu versuchen. Doch ich redete es mir selbst aus – mit der bestechenden Argumentation: Du bist doch keine Programmiererin. Das warst du doch noch nie.

Vor ein paar Monaten fing ich dann endlich an. Ich machte verschiedene Online-Tutorials, kämpfte mich durch die Grundlagen und löse nun erste kleine Alltagsprobleme mit selbst gebauten Skripten. Wer weiß, wohin mich dieses absichtslose Ausprobieren noch führt. Vielleicht verliere ich bald wieder die Lust oder lasse mich von irgendeinem Widerstand einschüchtern. Aber dann habe ich es zumindest probiert und weiß, was ich nicht mehr will. Und ich habe mir selbst bewiesen: Ich bin keine Turnbeutelvergesserin mehr. Weder im wörtlichen, noch im übertragenen Sinne.

Der Beitrag Stimmt das Bild, das du von dir hast? erschien zuerst auf Healthy Habits.

Quelle: Healthy Habits https://www.healthyhabits.de/selbstbild/

via IFTTT

0 notes