#蚕絲館

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅰ

花鳥誌2024年1月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

「恋の季題」は材料も尽きてお開きとしたが、書き物は続けてほしいとのお話だったので、『虚子百句』を私なりに読んでいくことにしたい。

まず、本書の成り立ちや、おおよその性格を説いて、なぜこの書物を丁寧に読んでいくことにしたのか、その理由をあらあら述べておきたい。

本書は昭和三三年、すなわち虚子の亡くなる前年の自選句集である。京都の便利堂からの依頼を受けたもので、短時日の間に選んだものであるから、本書の価値は、ある程度割り引いて考える必要はある。が、ともかくも虚子が、自分の代表作と認めた百句だったことは間違いない。

選句の基準については、追々検討を加えていくが、まず揮毫しやすく、たびたび揮毫してきた句であったことは、序で虚子自身が明らかにしている。本書は、虚子の揮毫を写真で掲載し、五十句ずつを高濱年尾と星野立子が分担して、簡単な句の評釈をつけるという趣向のものだった。年尾の跋文によれば、虚子も事前に二人の文章を検したという。

本書の企画を持ち込んだ便利堂は、明治二十年創業の書店兼出版社である。コロタイプ印刷機を早くに導入し、美術書の出版で信頼を得た。岡倉天心が創始し、今日でも美術史学の権威的雑誌の位置を保っている「國華」は、便利堂の図版印刷の高度な技術が遺憾なく発揮されたものである。

四代目店主中村竹四郎は、国宝級の貴重書の複製印刷をも数々手がけ、『虚子百句』刊行の翌年には文化功労者として表彰されている。虚子の字は、それ自体が俳句文化の遺産としての価値を持つ、と認識されていたわけである。

つまり、主役は百句のみならず、その揮毫でもあったわけで、この点には留意しなければならない。書は、運筆から句の呼吸や中心点を確認できる。同じ字であっても、楷書か行書かといった書き分けがあれば、それは句の眼目ともなる。

一例を挙げよう。小諸市立虚子記念館に残る十二ヶ月十二句の揮毫を屏風に仕立てたものは、展示の目玉だが、「心」を詠んだ句が三句ある。

鶯や文字も知らずに歌心 虚子

二三子や時雨るる心親しめり 同

我が心ある時軽し罌粟の花 同

このうち三句目のみ「心」はきちんと楷書で書かれ、他の二句はややリラックスした崩し字となっている。三句目は愛児六を失った悲嘆の中で詠まれた句だからである。書道家に聞くと、「心」の字のバランスは、筆をとる者の「心」を反映するのだと言う。

こうした鑑賞の醍醐味も『虚子百句』にはあることが、当然予想される。年尾の跋文によれば、この頃の虚子は眼が弱って、それが字に出てしまっている、という。確かに、青年期・壮年期のそれから比べ、運筆の力や字配りを焦点化する眼の力の衰えは隠せない。それでも、修練とは凄いもので、序文の虚子自身の言によれば、百句の大方は一、二時間で揮毫してしまったというから驚きである。字の味わいも、私の能力の範囲で解説を試みたい。

本書の構成は、春夏秋冬・新年の部に分かれ、各部の句の配列は、成立順となっている。従って明治・大正・昭和と万遍なく句が拾われている。『百人一首』が古典和歌そのものの粋であり、歴史でもあるように、『虚子百句』も虚子の句業の入門書にして到達点でもある。これが本書を読む何よりの理由である。

本書の装幀を担当した福田平八郎(一八九二〜一九七四)についても、簡単に触れておこう。虚子との縁は、『虚子京遊録』(昭和二三年)『喜寿艶』(昭和二五年)に続き、これが三度目である。

大分出身で、上村松園や竹内栖鳳も出た京都市立絵画専門学校を卒業。京都日本画画壇で重きをなす。トリミングやデザイン感覚に秀で、書物の装幀も得意とした。『虚子句集』の竹の絵は、自家薬籠中の画題であったと考えられる。

本書は二〇一〇年、岩波書店から復刊された。解説は東京大学教授であった、日本近代文学専攻の野山嘉正が担当した。

最後に一言。平成期、伝統派で、虚子句の解説つき選集といえば、稲畑汀子氏の『虚子百句』が定番だった。虚子自身の選句とは違ったところに新味を出した素晴らしい本だが、時に稲畑氏らしからぬ、非常に硬い内容と文章の評釈があるのは惜しい。この連載は、あくまで虚子の自選に立ち戻り、虚子句の成立事情と、選句の背景を平易に語ることに徹したい。ただし、この自選句集の性格上、私の虚子観・俳句観が問われることは言うまでもない。

1 美しき人や蚕飼の玉襷

初出は明治三十四年四月三十日の新聞『日本』。季語は「蚕飼」。蚕はふつう四月に孵化して繭籠る。

初出では「蚕」の題で内藤鳴雪・坂本四方太・河東碧梧桐・佐藤紅録らの各三句も載る、題詠句である。虚子の他二句は〈蝋燭の灯影に白き蚕かな〉〈蚕飼ふや年々ふやす桑畠〉。『新歳時記』にはこの句を採用せず、写生句らしい〈逡巡として繭ごもらざる蚕かな〉を載せたか。

蚕は食欲旺盛だ。食べ残した桑やフンは蚕網(さんもう)を使って取り除く。蚕は眠る。睡眠と脱皮を四回ほど繰り返して成長すると、絲を吐き始める。ここで蔟(まぶし)という仕切りのある箱に移す。繭籠らせるのである。絹糸を吐き、繭を成す様は、実に神秘的だ。春の陽が漏れてくる中、吐き出されたばかりの絹糸は光そのものである。この過程に、ひと月ほどはかかる。

蚕網をかけ、桑を与えると、蚕は網目を通り上にあがる。蚕網の下は蚕のフンと桑の食べ残しが残る。網を上げると、蚕とフン、食べ残した桑の分離ができる。蚕の成長に合わせて網目の大きなものへ変えながら使用する、といった具合である。丁寧さと経験が要求される女性の仕事である。

養蚕は、明治期日本の主要産業だった。欧州では産地の南仏で病害が発生し、需要が高まったのである。巨利を成した者も多い。出荷は横浜が多かった。

女性は襷掛けで、髪も縛る。明治期の浮世絵等を見ると、襷の色は赤が代表的である。かの富岡製糸工場では、技術のある女工は赤襷をして周囲から尊敬されたという。

国を挙げての養蚕業振興を宮中も率先して奨励し、皇后美子が手ずから養蚕を行い、浮世絵などで宮中養蚕が喧伝された。皆赤襷で、髪はおすべらかし、すなわち、後ろでまとめた髪に「長かもじ」を継ぎ、水引や絵元結などを掛けて、長く垂らしたのである。

結髪の問題にこだわったのも、襷掛けの女性は、皆髪を結ったり、挙げたりして、うなじがあらわになる点が一句の焦点だと考えるからである。つまり、「美しき人」の美しさの拠って立つところは、「襷」に暗示される、黒髪と白いうなじだったのだ。

「玉襷」という言葉は、『万葉集』以来ある言葉で、これ自体一種の神々しさを醸し出す。『虚子百句』の評釈で、年尾が宮中養蚕を詠んだと解したのも一理ある。しかし、もっと重要なのは、「玉襷」は「うなじ」の連想から、大和の畝傍山を呼び出す決まり文句だったことの方である。謡曲の「恋重荷」に用例がある。虚子がこれを知らないはずはない。

蚕と繭の「白」と、後れ毛を残したうなじの「白」の連想が、この女性の「美し」さを支えるものだったと考えたい。虚子は、和装の女性の髪にはかなり執心した。

「まあ旦那でいらしつたんですか。どなたかと思ひましてね。お断り申しましたですけれど何だか気になりまして、一寸御挨拶だけに。どうも姉さん有難う。姉さん有難う」と二人に挨拶して末座に坐つたまゝ一寸こぼれた鬢を掻き上げる。

小光は総髪の銀杏返しに結つてゐるのが仇つぽくて、薄つすらと白いものゝついてゐる額の広々としてゐるのも美しい。 (『俳諧師』)

小光のモデルは、女義太夫の竹本小土佐で、虚子は彼女の語りがかかる東京中の演芸場へ出かけ、追い回したのであった。虚子の眼裏に焼きつけられた美しさは、挙げた髪やこぼれた鬢にあった。

谷崎潤一郎も言っている。女性美の焦点は首だと(『陰翳礼賛』)。和服で身体が露出するのは、首・手先・襟足だ。首は細く長くなければいけない。「猪首」という言葉を想起すればよい。肌は白くなければいけない。そこにうなじの後れ毛が色気を呼ぶ。

「玉襷」はその呼び出しであり、それは説明しないことが肝要だから、「美しき」とだけ冒頭に置いて謎を掛けた。だから、『喜寿艶』でも、この句については、木で鼻をくくったような説明しかしていない。

完全な主観句で、実際にそういう女を見たのか、絵の中の女か、記憶の中の女か、そんなことはどうでもいい。小説家志望で主観派が本質だった虚子らしい、冒頭の一句なのである。『虚子百句』は『新歳時記』のような教育的意義を取り払った、「作家」虚子の選集だった。

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし)

1961年京都市生まれ

日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。

専攻、江戸文学・近代俳句

著書に

『子規の内なる江戸』(角川学芸出版)

『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会)

『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫)

『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

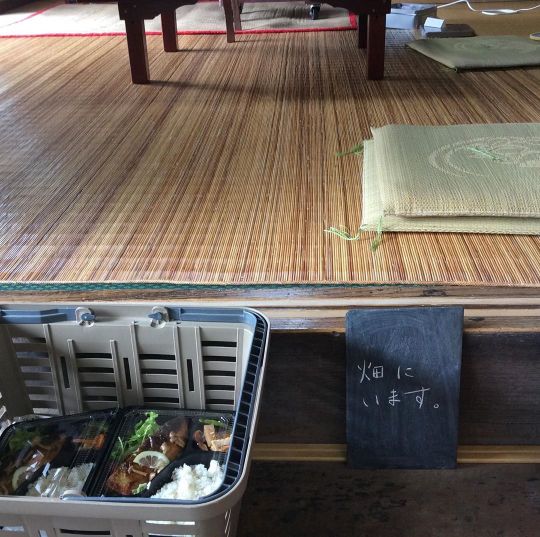

Photo

蚕絲館さんの養蚕WS13日め。お昼を作って届けに来たら『畑にいます』の石板。宮澤賢治のうちに来たかと思いました。この家にいたおばあさんが学校で使っていたものらしいです。春の養蚕後グングン伸びた桑の枝も 秋の養蚕が始まってから ずいぶん刈り込まれました。5齢に入ったお蚕さん達は今が食べざかり。明々後日にはお蚕上げの予定です。 #養蚕 #養蚕ワークショップ #養蚕教室 #sericulture #sericultureworkshop #座繰り #座繰り教室 #座繰り体験 #機織り #機織り教室 #蚕絲館 #蚕絲館ワークショップ #toncara #トンカラ https://www.instagram.com/p/CFeObYnpuIx/?igshid=152sio85ilcvn

#養蚕#養蚕ワークショップ#養蚕教室#sericulture#sericultureworkshop#座繰り#座繰り教室#座繰り体験#機織り#機織り教室#蚕絲館#蚕絲館ワークショップ#toncara#トンカラ

0 notes

Photo

〈あの頃のマッチは素敵でした。その648〉 ホテル蚕絲会館食堂 地階グリル山紫 電丸ニ七一八 #マッチ #川島商店 https://www.instagram.com/p/CdT31QehADy/?igshid=NGJjMDIxMWI=

1 note

·

View note

Text

【副産物や端材で作った栞】

座繰り糸をいつも作っていただいている群馬県の蚕絲館東 宣江さんが糸と一緒に送ってくださる-写真一枚目-のを、薄っすらと(キビソなんだろうな…)と思いつつ、何にもできなくてずっと溜めてあったのを、

先日、葛布の帯online中にメンバーの方とお話ししていてふと思い立ち、灰汁練の真似事をしたらスルスルと味わい深い1本の糸が引き出されたので、帯地を織ったあまりの経糸にそのまま緯糸として入れて織ってみた

雰囲気が良かったので、私が生まれて初めて買った着物の端切れを使って端の始末をして、栞にしてみた

糸は精練はしていないので硬さがあり、栞に最適

因みに縫糸も経糸の半端に余って経糸にはできないものを使っているので

要するに絹100%、端材100%の栞

裁縫は不得手なのでひどいが

ずっと謎だったこの形の理由も分かった

これは糸を引く時、太さが揃うまで引き出す最初の部分、手にこのように8の字に巻き取るからなのですね

このような事をしていて考えるのは、何でも身につけるものや使うものはやはり自分や自分の身近な人が作れる流れが、無駄も出ず環境への負荷も少なく優しくきっと良く、

人々はいつも創造的・想像���に暮らすようになり、暮らしそのものがアートとなり全員がアーティストとなり

それは何と楽しい世界だろう

という事です

昔の暮らしに戻るという意味���はない

今は、そういう暮らしを「選ぶ」事ができるという意味

0 notes

Photo

2017.6.28

そしてton-caraランチ!

「ここで料理の弟子入りを…」「これが楽しみ!」

「レシピを是非〜」と、思いの丈を言うが早いか

『いただきます!』の合掌とともに黙々と口へ。

まずは冷汁です。ほぐした焼きアジと、お味噌

すりごま、胡瓜、シソ、ネギが絶妙のつけ汁。

既に子どもらから「そうめん飽きた」

と発表を受けていたので、このレシピは殿堂入り。

揚げだし豆腐は、厚身に切り分けたお豆腐が三つ。

て事は衣の量が多くなり出汁をよく含むのです。

ものすごく美味しかったです。

そしてあんこと、山盛りのすりゴマのおはぎです。

なんと、お皿から溢れんばかりのすりゴマは

養蚕の先生、蚕絲館さんが栽培されたもの!

写真に収められなかったのが悔やまれます。

あんこ、ごま、あんこ、ごま、で頂きました。

暮らし、手仕事、ここにありです。

いつも幸せをありがとうございます。

5 notes

·

View notes

Photo

蚕絲館さんの座繰りWS。手前のだるま型の繭は新小石丸、奥はぐんま200。新小石丸で座繰りされた方は7粒の繭からほそーい糸を引き出して繰ってらっしゃいました。この糸を作りためていつかご自分の着物を作られるそう。ポコポコした節糸を作られていた方は、帯を目指して。それから娘さんの振袖を作るために糸を作りためてらっしゃる方も。みなさんそれぞれの思いを胸に糸を繰られます。 次回の蚕絲館さんによる座繰りWSは、9/6(日)、残席1です。それ以降10/6までは養蚕シーズンになるので、座繰りはお休みです。10/7、10/8、10/10、10/11は収穫したての生きた繭から糸を引く『生繰り』のWSです。 #座繰り #座繰りワークショップ #座繰り教室 #蚕絲館 #toncara #トンカラ #古民家民泊 https://www.instagram.com/p/CDYy98ypm4G/?igshid=1x61kqfs38b3e

0 notes

Photo

ニッチすぎると言われながらも 求める方には大好評の藁まぶしWS。蚕絲館さん作成の、渾身のテキストには藁まぶしを使った上蔟についても触れられているので、お蚕さんを自宅で飼う方には とってもおススメです。希望があれば、また開催しますので、ご興味ある方はお問い合わせくださいね。 #藁まぶし #藁まぶし作り方 #蚕絲館 #蚕絲館ワークショップ #toncara #トンカラ https://www.instagram.com/p/CDJX3_zJCuc/?igshid=8bsgiz3mdjqh

0 notes

Photo

昨日は蚕絲館さんによる、初!藁まぶしWSでした。まぶしとはお蚕さんが繭を作る時に入る部屋のようなものです。今は回転まぶしが多く使われていますが、それ以前は藁などで作られていました。数百頭とか少量を飼う場合におススメ。参加された方には学芸員の方や展示施設の職員さんもいらっしゃいました。でも藁まぶしWSなんて、成り立つのかなと思ったそうです。たしかに人類のごくごく一部の、さらにごくごく限られた人しかやりたいと思わないかもしれない。。。😅ただ、この藁まぶしの作り方がレクチャーできる人がなかなかないらしく『すっごい探してて、そしたらネットで出てきた!』とご参加。藁まぶしで検索する人もそんなにいないから、すぐ出てきたんですね。。。でも、みなさん本当に喜んでいただき、蚕絲館さんのレクチャーをキューーっと吸収して帰られました。藁まぶしの作り方、すっごい探してる方、ここでやってますよーーー\(^o^)/ 明日27日も開催予定です。満席でしたが1席キャンセル出ましたので気になる方はご連絡ください。 #藁まぶし #藁まぶし作り方 #藁まぶしWS #養蚕 #養蚕動具 #蚕絲館 #toncara #トンカラ #古民家民泊 https://www.instagram.com/p/CDF6SPVpKcS/?igshid=2xh9uif4huxz

0 notes

Photo

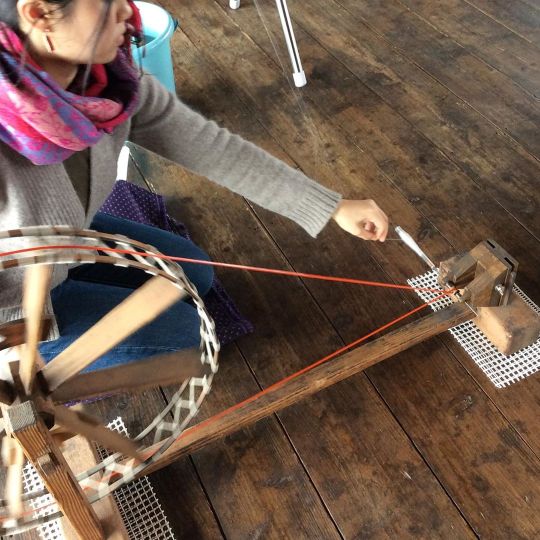

綿の糸紡ぎと織りの教室。座繰りのお部屋では蚕絲館さんに座繰りを習いにいらした ご家族もあり、作業の合間に機織りや糸紡ぎをのぞきに来てくれました😊 初めて体験する事ばかりだったと思いますが、1日楽しんでいただけたようで何よりです🌸 #糸紡ぎ #糸紡ぎ教室 #機織り #機織り教室 #座繰り #座繰り教室 #蚕絲館 #toncara #トンカラ #古民家民泊 https://www.instagram.com/p/CCCjyN7pUJE/?igshid=1wmwc6q1s6yyz

0 notes

Photo

とっても久しぶりの座繰りWS。今月15日に蚕絲館さんで収穫した繭を、生きた状態で糸にする『生繰り』が行われました。ずいぶん前に参加を予定していたのに、みなさんコロナウイルスの流行のため、ずっと来られませんでした。ひさびさに座繰りの部屋に活気が満ちて、家全体が生き生きと見えました。踊る繭と立ち上る湯気、しぶきをあげながら巻き取られてゆく生糸。そんなWSを介在して交わされるお話と出会い。無事に開催できて本当によかった🌸 蚕絲館さんの座繰りWS、次回は7/4(土)7/5(日)の予定です。 #座繰り #座繰り体験 #座繰り教室 #蚕絲館 #toncara #トンカラ #古民家民泊 https://www.instagram.com/p/CBk7TthpxVF/?igshid=1tbv3jkcifeu2

0 notes

Photo

蚕絲館さんの座繰りWS。養蚕WSで自分でお世話したお蚕さんの繭から引きました。翌日はお一人で座繰りして、1,500粒分の繭を糸に引ききりました\(^o^)/ 先生がいない自習では予期せぬトラブルがあったりもするのですが、そういったトラブルも自習ならではの 醍醐味かもしれません。たった1人で困難に直面すると打開策を見いだすため理解が深まったり 体に染み込むように作業が身につきます。 次回の座繰りWSは2/21(金)、2/22(土)を予定しています。以前にワークショップを受講されている方は道具を使って自習をする事もできますよ。 #座繰り #座繰り体験 #座繰り教室 #座繰りワークショップ #蚕絲館 #toncara #トンカラ https://www.instagram.com/p/B8Gc4Lhp0sc/?igshid=475w6zrmlmr7

0 notes

Photo

本日は蚕絲館さんの座繰りWSでした。午前中はきれいな糸を引き午後はぽこぽこした節糸作り。節糸は空気を多く含みシワになりにくい布に織り上がるそうです。この糸がどんな布になるんだろうと夢想が広がります😍 毎回お話を聞くたびに布を糸から作ってゆく奥深さにシビれるのでした。蚕絲館さんの座繰りWS、2月は2/1(土)、2/2(日)、2/21(金)、2/22(土)、最小遂行人数は2名、各日定員4名、募集中です❗️ #座繰り #座繰り体験 #座繰り教室 #蚕絲館 #toncara #トンカラ https://www.instagram.com/p/B7vbogXJKR9/?igshid=o4d3in9nyyto

0 notes

Photo

蚕絲館さんによる座繰りWS。繭を煮て糸を作るワークショップです。近日は1/25(土)、1/26(日)、2/1(土)、2/2(日)。1/25は残席2です。引いた糸でストールを織ることもできますよ😊各日定員4席。ご興味ある方はぜひどうぞ❗️ #座繰り #座繰り体験 #座繰りワークショップ #蚕絲館 #toncara #トンカラ https://www.instagram.com/p/B7m6iAmJVhs/?igshid=1gl3pwhfm933h

0 notes

Photo

今日は坂田先生の機織り教室の日でした。お昼ごろ蚕絲館さんがお団子とミズキの枝を携えて登場。今日は繭玉を飾りつける日なのだそう。皆でワイワイ繭玉飾りを作りました😊 木に付けきらなかったお団子はみたらし団子に。実り豊かな年となりますよう✨ #繭玉 #繭玉飾り #機織り教室 #機織り #蚕絲館 #toncara https://www.instagram.com/p/B7QvmZKpGT4/?igshid=trfshmeo211w

0 notes

Photo

本日は蚕絲館さんの教室。繭から引いた生糸にヨリをかける『撚糸』WSを開催しました。引いた糸を目的の太さに合糸して糸車でヨリをかけます。マスターできると作れる糸の幅が広がり布作りの楽しさや可能性がグーンと広がります(o^^o) 蚕絲館さんのWS、今月は1/25(土)、1/26(日)に繭から糸を引く座繰りWSを予定しています。残席3。参加者さん募集中です! #撚糸 #撚糸レクチャー #座繰り #座繰り体験 #座繰りワークショップ #座繰り教室 #蚕絲館 #toncara https://www.instagram.com/p/B7N19MGJDTD/?igshid=1g6rca1k1mldy

0 notes

Photo

蚕絲館さんによる真綿作りのWS。繭をやわらかく煮て引き伸ばして作ります。真綿を引いて紬糸を作ることもできます。ちなみに私は個人的に真綿のちゃんちゃんこを作りたい気持ちです。軽くて暖かくてホントに気持ちいいんですよ〜🌸 #真綿 #角真綿 #真綿作り体験 #真綿作り教室 #silkfross #蚕絲館 #toncara https://www.instagram.com/p/B6Xf8u_J4Ye/?igshid=1anqmfdiaj2w1

0 notes