#欽定憲法じゃない

Text

What matters is to Law,NOT Politico!

What matters is to Law,NOT Politico!JUST LAW!UNDER THE LAW!TO CONSTITUTION.

0 notes

Text

勉強メモ

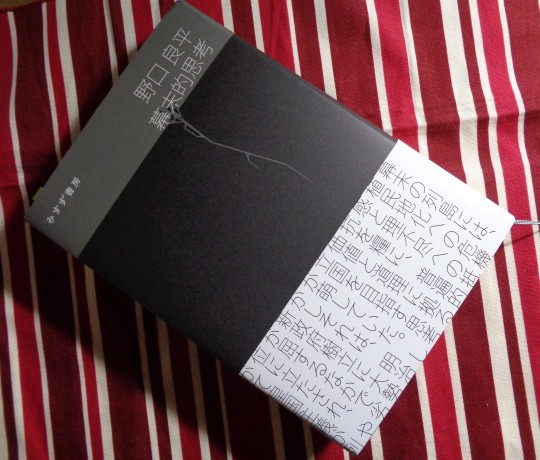

野口良平『幕末的思考』

第3部「公私」

第1章 再び見いだされた感覚──第三のミッシングリンク1~4 ②

勉強メモ

野口良平『幕末的思考』

第3部「公私」

第1章 再び見いだされた感覚──第三のミッシングリンク1~4 ②

② 中江兆民『三酔人経綸問答』

明治維新の三傑(西郷・大久保・木戸)がなくなり、

後を継いだ伊藤博文らによって"秘密裏に用意された憲法が、天皇から人々に「下される」"ことになってしまった明治20代前夜……。

伊藤のやり方に、思想家たちはどう対抗したか……

まず、中江兆民の格闘の産物『三酔人経綸問答』が紹介されます。

■「自由」の難題

「われわれは自由だ。自由な人民のためにこそ国家がつくられる」

というルソーの思想を、日本人に紹介した中江兆民は、

そのルソーもぶち当たった難題

「自由は尊ばれねばならないが、力の強い人が、立場の弱い人から横取りする自由はどうする? この自由を、ルールでもって制約する理由づけは何?」

という問題の答えが出せなかった。

一時は、

「すごく立派で利口でやさしい立法者が、参謀の補佐を得て裁けばいい。その立法者は西郷さんみたいな人だ」

と考えていた兆民先生。

だが西郷さんは鹿児島で敗れてしまう。

どうする?

人民が主人公の世をどんな理論で作っていけばいい?

経済力や軍事力など、こちらより強い諸外国とどうつきあっていけばいい?

兆民先生は考え続け、民権運動にも身を挺してかかわる

(この本にはその細かい動きはあまり書かれていない)。

思考も続ける。

そして世に問うたのが『三酔人経綸問答』なのだ。

■『三酔人経綸問答』

『三酔人経綸問題』その内容は……、

3人の男が、酒を酌み交わしながら、これからどんな国をつくったらいいか、語り合う、というもの。

その3人とは……、

酒豪で奇抜な思想家「南海先生」、

立憲民主制、平和を理想とする「洋学紳士」、

侵略主義者の「豪傑の客」。

洋学紳士の理想と、豪傑くんの乱暴な説を聞き、

南海先生は

「洋学紳士くんの意見は、みんなが同じ意見にならないととても無理だし、豪傑くんのやりかたは、よほどのスゴイ人にしかできないだろう」といい、

「じゃあ南海先生のご意見は?」ときかれると、

「立憲制をしいて、上は天皇、下は国民、みんな幸せに暮らし、穏健な外交をして、欧米からは良いところだけを取り入れる」

とこたえる。

これではまるで、子供やそこらへんの一般人(「児童徒卒」)、現代のNHKのアナウンサーでも言える一般論だ。

「南海先生ごまかせり!」

と、解説者(欄外から兆民先生が自分でちゃちゃを入れているらしい)から突っこみが入るそうだ。

以前、この本の結末を以前どこかで聞いたとき、

「えー結局、答えがでないじゃん、だめじゃん」と、私は大いに落胆した。

しかし、

この「ごまかし」が率直に認められ、発語されること、これこそがルソーの挫折を受けとめ、列島の思想的課題に挑むための必要条件だ、と著者はいう。

《この架空鼎談を通して中江は、「天保の老人」から明治の「児童徒卒」までが、それぞれの歩みの固有性を失うことなく言葉を交わし合うことのできる──顕教密教システムを包囲しうるような──丸テーブル、穴ぼこだらけの宇宙を創り出そうとしているのである。》

p208

正確な答えを出すことが大事なのではなく、

へだてなく立場の違う人たちが課題を共有し、意見を言い合うことが大切! ってこと。

それが民主主義。

そうなのだ、民主主義に最終回答はたぶん、ないのですね。

■私がおもしろかったところ

私は恥ずかしながら『三酔人経綸問答』をまだ読んでいないのですが、今回、内容を紹介されておもしろかったのが、例によって枝葉末節です。

「豪傑くん」というのが、ごりごりの軍事大国主義者で

「列強に追いつけ追い越せ、アジアをどんどん占領して日本を大きくしろ」とかいう傲慢な勝ち組指向の奴かと思っていたのですが、

そうではないのですね。

ちょっとすねてる感じなのですね。

「自分たちは古い人間で、新しい(立憲主義みたいな?)制度になじまない社会の癌なので、こういうやつらが日本を出てアジアかアフリカのどこかを占領して「癌社会」をつくろう」……というブラックに可笑しい説なのでした。(占領される方はたまらん!!)

ということはつまり、

まだこの頃の侵略主義者は、自分たちが「社会の癌」だという自覚する知性をもっていたのですね。

「五国共和」みたいなことをいう厚顔さとは遠かったんですね。

■それからの兆民

さて

兆民先生は、論客として人気があっただけでなく、民権運動もがんばり、人望があった。伊藤の企みによる欽定憲法ができて国会が開設されると、みんなに推されて国会議員に立候補し、圧倒的な得票で当選。

初めての国会で、あれやこれやと、国民の代表の意見が尊重されるような仕組みを作ろうとするが、どれもこれも阻まれ、とうとう絶望して「アル中だから」と、辞職してしまう。

うーん。

やっぱ残念。

0 notes

Text

仕事場で死にたかった・・

水道橋博士のメルマ旬報』過去の傑作選シリーズ~川野将一ラジオブロス 永六輔『六輔七転八倒九十分』~

芸人・水道橋博士が編集長を務める、たぶん日本最大のメールマガジン『水道橋博士のメルマ旬報』。

突然ですが、過去の傑作選企画として、今回は2016年7月10日配信『水道橋博士のメルマ旬報』Vol89 に掲載の川野将一さん ラジオブロス「Listen.64 永六輔『六輔七転八倒九十分』(TBSラジオ)」を無料公開させていただきます。

本原稿は、川野さんが永六輔氏の番組終了に伴って執筆し、死去の報道の前日に配信したものです。

是非、一人でも多くの人に読んでいただければと思っています。

(水道橋博士のメルマ旬報 編集/原カントくん)

以下、『水道橋博士のメルマ旬報』Vol89 (2016年7月10日発行)より一部抜粋〜

川野将一『ラジオブロス』

-----------------------------------------------------------◇

Listen.64 永六輔『六輔七転八倒九十分』(TBSラジオ)

( 2015年9月28日〜2016年6月27日 毎週月曜 18:00〜19:30 放送 )

【訃報】「永六輔、ラジオ生放送中に大往生」

昨日午後7時20分過ぎ、TBSラジオ『六輔七転八倒九十分』の生放送中に

パーソナリティの永六輔氏(本名・永孝雄)が東京都港区赤坂のTBSのスタジオで

亡くなった。先週までの1か月間は体調を崩し番組を休んでいたが、昨日は病院の

診察を受けてから娘の永麻理さんとともに参加した。しかし、番組後半のコーナー

「六輔交遊録 ご隠居長屋」で永氏の反応が全くないことに出演者のはぶ三太郎が気付き、

一同が呼びかけ救急医も駆け付けたがそのまま息を引き取った。永氏の最後の言葉は、

外山惠理アナウンサーに対して言い間違えた「長峰さん」だった。享年83。

本人が望んでいた最期とは、例えばこんな感じだったのだろうか。

1994年出版、200万部を売り上げたベストセラー『大往生』の最後に自分への弔辞を書き、

1969年放送の『パック・イン・ミュージック』(TBSラジオ)では旅先のニューギニアから

帰国できなくなったアクシデントを逆手に、"永六輔、ニューギニアで人喰い人種に喰われる!"

という番組を放送し、各メディアが巻き込まれた騒動の大きさから警察にも怒られた。

これまで度々、自らの「死」をネタにしてきた偉大なるラジオの巨人ではあるが、

冷静に考えれば生放送中に亡くなることは、机の下のキックやマイクで殴ることよりも悪質である。

しかし、冠番組を失った今、その有り難いいやがらせを受けるチャンスもなくなった。

1967年から2013年まで、平日の10分間、46年間続いた『永六輔の誰かとどこかで』。

1970年から1975年まで、毎週土曜日6時間半放送された『永六輔の土曜ワイドラジオTokyo』。

1991年から2015年まで、24年半続いた『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』。

さらに1969年から1971年の間の土曜深夜は『パック・イン・ミュージック』も担当し、

1964年から2008年放送の『全国こども電話相談室』では回答者としても活躍。

子供に向け、若者に向け、高齢者に向け、ある時期のTBSラジオとは「永六輔」のことだった。

重要なポイントは生放送の番組はすべて週末に固めていたことである。

「放送の仕事をするならスタジオでものを考えてはいけない。

電波の飛んでゆく先で話を聞いて、そこで考えてスタジオに戻ってくるべきだ」

ラジオパーソナリティの仕事を始めた時、恩師の民俗学者・宮本常一に言われたことをずっと守り、

平日は全国各地へ。1年のうち200日は旅の空。久しぶりに家に帰ると「いらっしゃいませ」と

迎えられるのが常だった。1970年から始まって今も続く、永とは公私ともに長い付き合いである

『話の特集』元編集長の矢崎泰久が初代プロデューサーを務め、自身がテーマソングを作詞した

紀行テレビ番組『遠くへ行きたい』(日本テレビ系)もそのスピリッツを受け継いだものだった。

いつも、自分で足を運び、自分の目で見て、自分の耳で聞いたことが、その口から伝えられてきた。

だからこそ、かつてのように自らの足で自由に出かけられなくなったとき、

自らの口からはっきりとした言葉で伝えられなくなったとき、激しく悔やんだ。

2010年、パーキンソン病が確認された永は「ラジオを辞める」ことを考えた。

だが、ラジオ界の盟友である小沢昭一に相談すると、激しく鼓舞された。

小沢「やめんな!絶対やめんな!しゃべらなくていい!ラジオのスタジオにいればいいんだ!」

病とともに生きる永が自分を奮い立たせる意味も込めて度々披露するエピソード。

改めて、放送とはその場の"空気"を伝えること=「ON AIR」であることを再確認した。

2015年9月26日、

永はリハビリと闘いながら、放送局は聴き取りにくいという一部リスナーの批判とも闘いながら

24年半続けてきた番組『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』が最終回を迎えた。

永の口から語られたのは、出かけた旅先と思い出と、出かけられなかった悔しさだった。

永「東北の地震で未だふるさとに帰れない人が多い。

デモには僕の仲間もいっぱい歩いてるんで気にはなっていた。

だけど、車椅子でああいうところに行くとものすごく迷惑になる。皆が気を使ってしまう」

1960年、日米安保条約に対して、永は大江健三郎や谷川俊太郎など、

同世代の作家や芸術家たちと「若い日本の会」を結成し反対運動をおこしていた。

当時、国会議事堂近くにアパートを借り部屋でテレビの台本を書いていた永は、

「部屋にこもって仕事をしている場合か」と国会前に駆け付け仲間達のデモに合流した。

台本がなかなか届かず待っていたテレビ局の担当者は、さては?と国会前に探しに来た。

見つかった永は「安保と番組、どっちが大事なんだ!」と問われ「安保です」と即答し、

構成を担当していた日本テレビの番組『光子の窓』(日テレ系)をクビになった。

2016年4月〜6月に放送された、黒柳徹子の自伝エッセーを原作としたNHK総合ドラマ

『トットてれび』。そのなかで角刈り姿の若き永六輔を演じたのが新井浩文だった。

1961年〜1966年に放送されたNHK初期のバラエティの代表作『夢であいましょう』を再現した

シーンにおいて、錦戸亮演じる坂本九が「上を向いて歩こう」を歌うや、永は怒号を飛ばした。

「なんだその歌い方は!ふざけてるのか君は!

♪フヘフォムウイテ アルコフホウ〜、そんな歌詞書いた覚えないよ!」

永六輔が作詞し、中村八大が作曲し、坂本九が歌う。

「六八九トリオ」によって誕生し、同番組では「SUKIYAKI」のタイトルで広まったとおり、

すき焼きを食べながら進行する特集も組まれた、世界的大ヒット曲「上を向いて歩こう」。

だが、そのロカビリー少年の歌い方は、千鳥風にいうと"クセがすごい"もので、

当時、作詞した永が頭に来ていたのも事実だった。

永「僕ね、自慢じゃないけど、テレビのレギュラーで番組が終了になるまで続いたのは、

『夢で逢いましょう』くらいなんです。それ以外はだいたいケンカして辞めている」

『創』2009年5月号の矢崎泰久との「ぢぢ放談」で披露された永の"自慢話"。

1956年、コント・シナリオの制作集団「冗談工房」の同じメンバーで、

2015年12月9日に亡くなるまで、永のラジオ番組に手紙を送り続けた野坂昭如。

パーティーでの大島渚との大立ち回り動画でもよく知られるそのケンカっぱやさは、

実は永六輔も持ち合わせ、2013年6月の『たかじんNOマネー』(テレビ大阪)での

水道橋博士にも受け継がれている、生放送での途中降板も常習となっていた。

1968年、木島則夫の後を引き継ぎ『モーニングショー』(テレ朝系)の司会に抜擢された

永は「僕は旅するのが好きだから」と急遽司会を断り全国を駆け巡るレポーターに変更。

番組第1回は北海道の中継先からオープニグの第一声を任されていたが、アクシデントで番組は

スタジオから開始。ずっと雪の中で待っていた永はそのままマイクを放り投げて帰ってしまった。

1994年放送の『こんにちは2時』(テレ朝系)。

自身の著書『大往生』の宣伝はしないと取り決め出演オファーを受けたものの、

当日の新聞番組欄には「永六輔・大往生、死に方教えます!」と載っていた。

文句を言ったところ、冒頭で新聞に掲載されていた内容と異なることを説明するとして

出演したが、結局断りがないまま進行し「皆さんでやってください」と退場した。

「今行けば自分が先頭に立てる」と思い夢を持って始めた開局当時からのテレビの仕事。

構成作家として台本を書き、出演者としてしゃべりまくり、小説家の"シバレン"こと

柴田錬三郎から「テレビの寄生虫」と呼ばれながらも「何が悪い」と続けていたが、

我がままに嫌われるような行為を連発し、自ら発展の基礎を作ったテレビ界を撤退した。

以降、たまに出る度「テレビに出られて良かったですね」と言われることをネタにしている。

度々本人の口から語られるテレビ界の問題として「関わる人が多すぎる」ことがある。

責任の所在がはっきりせず、企画の趣旨がねじまがり、連絡ミスなども誘発しやすい。

裏方と出役の両方を体験する永の意見は現在においても的確で、優れているとされる

人気番組は、内容はもちろんだが、その目に見えない部分の環境の良さを聞くことも多い。

パーキンソン病の先輩、マイケル・J・フォックスが主演する、

1989年公開映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』。

そこで描かれた未来の舞台、2015年10月、

日本では永遠に続くと思われたラジオの未来が書き換えられた。

土曜日午前の4時間半の番組から、月曜日夕方1時間半の番組へ。

四半世紀続いた長寿番組の重荷を降ろし、2015年9月28日から新番組がスタートした。

47歳の永がタモリとともに『ばらえてぃ テレビファソラシド』(NHK総合)に出演していた頃、

1981年9月11日、東京・渋谷ジャンジャンで行われたときのイベント名は、

『六輔七転八倒九時間しゃべりっぱなし』だったが、ラジオ新番組のタイトルは

『六輔七転八倒九十分』。それでももちろん"しゃべりっぱなし"というわけにはいかない。

「パーキンソン病のキーパーソン」。

永は自身の病気の回復力について語る時、いつもそのように笑いを交えて伝えている。

それが議論の的になっているのは新番組が始まってからも変わらなかった。

『誰かとどこかで』で「七円の唄」というリスナー投稿コーナーが設けられていたように、

ハガキ1通7円の時代から始まった永六輔のラジオ番組の歴史。

今は52円となったハガキで、時にパーソナリティへの抗議が寄せられるのが切ない。

「病気の話を笑いながらしないで」「病気を楽しそうに話さないで下さい」...。

番組はいろんな病気を抱えている人が聴いている。だが、それを納得しながらも、

「楽しくしちゃったほう���いい、どうせ話をするなら」という姿勢を永は貫いている。

事実、永六輔には「すべらない"病気の"話」が多すぎる。その特選2話。

第1話「ジャカルタの留学生」。

リハビリの勉強のため日本に来ていたインドネシア・ジャカルタの留学生。

永の担当に付いた彼は「姿勢を良くして下を見ないで歩きましょう」と歩き方を指導し、

「日本にはいい歌があります。『上を向いて歩こう』って知っていますか?」と聞いた。

永が嘘をついて「知らない」と返すと、歌うジャカルタの留学生に付いて病院内を歩くことになり、

全ての医者や患者から注目を浴びることに。日本の先生に事態を説明すると、

「真面目に勉強をしに来ている若者に嘘を付かないでください」と注意され、

留学生に実は歌を知っていたことを打ち明け、「知っているのは僕は作ったからです」と言うと、

ジャカルタの留学生は、「あー、また嘘ついてる!」。

第2話「タクシーの事故」。

ある日、永が新宿からタクシーに乗ると別にタクシーに衝突される事故を起こす。

左肩打撲など全治三週間の大怪我を負いながらも、事故直後の警察からの質問に、

名前も住所もサラリと答える永六輔。救急車に乗っても救急隊員の真似をして「出発!」と言い、

慶応病院に受け入れを断られると、「こないだ、大学野球で早稲田が慶応に勝っちゃったから?」

とおどけまくる。そこで冷静になって気づいたのが、自分がパーキンソン病の患者であること。

それまでろれつが回らなくて困っていたのに、事故を受けてから流暢にしゃべっている自分。

そこから子供のころ、調子が悪いとき刺激を与え感度を良くしようとして、

それをひっぱたいていたことを思い出した。「俺はラジオかよ!」。

『六輔七転八倒九十分』になって放送時間は短くなったが

"放送時刻"が夕方になったことにより「声が出やすい」という吉を招いた。

だが、本人の"調子の良さ"と"呂律の良さ"が比例しないのがパーキンソン病の

やっかいなところで、本人がうまく話せていると思っていてもそうではない時がある。

永「僕は今、携帯を左手に持ちました」

「はい、今、下から上へ、フタを開けました。で?」

家族の安心、自身の安全のために無理矢理持たされた携帯電話。

2012年、『誰かとどこかで』で話題となった、遠藤泰子が特別講師を務めた、

79歳で挑戦する「世界一やさしい携帯電話の掛け方講座」シリーズ。

手紙を愛する永の文明・文化の進化に対する嫌悪はよく知られているが、

テクノロジーの発展のなかには、リスナーのために改善されたラジオの技術もある。

「永さん、声は技術でなんとかしますから大丈夫です」。

パーキンソン病を公表してからインタビューを受けた「東京人」2011年3月号で、

永六輔の「声」をオンエアしていくために検討されたスタッフとのやりとりを明かしている。

スタッフから知らされたその技術は、その場で発せられた声を5つに分割し、

その中で一番聴こえやすい音域だけを活かして、その他の聴こえづらい音域は消す。

アナログのレコードがデジタルのCDに変わるようなその提案を、永は丁重に断った。

永「その声は僕らしくない」

「だったら何言ってるかわかんなくていい」

何の言葉を言っているかではなく、その言葉をどのように伝えているのか。

ここに"活字"とは異なる、"音声"の「言葉」に対する永のこだわりがよくみえる。

それを象徴するような一曲がある。

「逢いたい」 作詞・永六輔、作曲・樋口雄右、編曲・久米由基

逢いたい 逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい

逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい ・・・

『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』で人気を博したコーナー

「あの人に逢いたい」で流されていた、ただ「逢いたい」という言葉が72回繰り返される曲。

同じ言葉がイントネーションによって変わり様々な物語を想像させるこの曲を、

言葉がひとつしか出てこないことを理由に、音楽著作権協会は「作詞」とは認めなかった。

2001年出版『永六輔の芸人と遊ぶ』のなかで永六輔は誓っている。

「話し言葉だから伝わるニュアンスが無視される危険性があります。

僕はそれを阻止するためにも、この『逢いたい』の著作権を認めさせてみようと思っています」。

永「ラジオは嘘を付けない」

永から直に聞いた、しゃべりで真実が見抜かれてしまうラジオの恐さを

常に肝にめいじマイクに向かっている芸人に、カンニング竹山がいる。

鈴木おさむが構成&演出を務める竹山の定期単独ライブ『放送禁止』。

その2013年版は「お金とは?」をテーマに、1年間365日、毎日違う1人に

「あなたの幸せと思う事に使ってください」と1万円を渡し続ける記録の講演だった。

その中で「1万円渡す時に最も緊張した人」の第1位に挙げていたのが永六輔だった。

1万円を渡すチャンスは『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』。

竹山がゲスト出演した時のCMタイム中の2分間に限られていた。

外山惠理は竹山とは���時放送されていた『ニュース探究ラジオ DIG』で

コンビを組んでいるため、最悪フォローには回ってくれる。

だが、スタッフの懸念は、企画の趣旨を永が2分間で理解してくれるかにあった。

しかし、永六輔の反応はそこにいる全員の予想を裏切った。

永「あのねー、それ、おんなじこと、僕やってたよ。昭和30年代終わりか40年代かな。

1年お金配り続けたら面白いねーって言って、1000円配り続けた」

芸人の先輩として竹山の予想を出し抜き、

放送作家の先輩として鈴木おさむを陵駕する反応。

負けず嫌いなところを含めて、永六輔は現役感を剥きだしにして1万円を受け取った。

筆者が観覧した回、当の永六輔が東京・博品館劇場の観覧席にいた。

外山惠理の手を借りそろろそろりと退場していく様子を、観客一同が拝むように見送っていた。

2016年1月31日『ピーコ シャンソン&トーク 我が心の歌』

ゲスト:永六輔(体調がよろしければご出演)

2016年4月17日『松島トモ子コンサート』

ゲスト:永六輔(当日の体調が良ければ出演予定)

いつの頃からか、演芸ライブの会場には、

永六輔の断り書き付きのゲスト出演を知らせるポスターやチラシが目立つようになった。

残念ながらピーコのライブへの永の出演は叶わなかったが、ピーコ自身は、

『土曜ワイド』から引き続き『六輔七転八倒九十分』にもヘビーローテーションで出演。

昨今メディアでよく見る白髪の永によく似合う赤やピンクの服はピーコのチョイスである。

そんな身だしなみも含め、2001年に"妻の大往生"を迎えて以降、永は自分が現場に足を運んで

才能を見出してきた全ての人々から、大きな励ましと恩返しを受けている。

永「髙田(文夫)さんは出来ないの?」

2015年11月9日、松村邦洋がゲスト出演した回、

リスナーからのものまねのリクエストに矢継ぎ早に応えていくなか、

永が唯一自分からリクエストをしたのが、しゃべる放送作家の後輩「髙田文夫」だった。

1947年10月スタートの連合国軍占領下の番組、

音楽バラエティ『日曜娯楽版』(NHKラジオ)にコント台本を投稿した、

中学3年生の永は、高校生から構成作家として制作スタッフとなり、

早稲田大学の学生となってからその中心的メンバーに。三木鶏郎にスカウトされ、

「トリローグループ」の一員となり放送作家、司会者として活動を活発化させていった。

1969年から1971年、『パック・イン・ミュージック』の土曜日を担当し、

時に2時間半かけて憲法全文を朗読するなど"攻め"の放送を行っていた永のもとに、

ネタを送り続け採用を重ねていたのが、日本大学芸術学部で落研所属の髙田文夫だった。

ある時意を決し、長文の手紙に「弟子にしてください」と書いて、永に送った髙田。

永からの返事は「私は弟子無し師匠無しでここまで来ました。友達ならなりましょう」。

その20年後、『ビートたけしのオールナイトニッポン』の構成作家を経て、

『ラジオビバリー昼ズ』などで活躍をしている髙田に、永は再び手紙を送る。

「今からでも遅くはありません。弟子になってください」。

そんなパーキンソンの持病と心肺停止の過去を持つ、幻の師匠と弟子は、

2014年1月と9月に『永六輔、髙田文夫 幻の師弟ふたり会 横を向いて歩こう』を開催。

TBSラジオとニッポン放送、両局のリスナーが押し寄せた、

東京・北沢タウンホールの最前列で観たそのトークイベントが、

今のところ筆者が肉眼で観て聴いた、永六輔の最後の記憶である。

それ以前にステージで観たのは、2014年3月21日、東京・赤坂BLITZで開催された、

「我が青春のパック・イン・ミュージック」への特別出演だった。

「当時はまだ"深夜"に"放送"が無いのが当たり前だったから、

"深夜放送"という言葉も日本語として存在しなかった」という発言は、

車椅子に座って語られるからこその歴史の重さと有難みを感じた。

白髪と頭皮が目立つ観客席で40代の筆者が若造になる、

『パック・イン・ミュージック』の歴代パーソナリティが集う同窓会イベント。

晴れやかなステージを見上げながら、観客はそこには立てなかった、他界したDJの顔も

思い浮かべていただろう。野沢那智、河島英五、福田一郎、愛川欽也、そして林美雄...。

1970年〜1974年に放送された『林美雄のパック・イン・ミュージック』。

柳澤健の近著『1974年のサマークリスマス 林美雄とパックインミュージックの時代』にも

記されている通り、若者たちのカルチャー、アンダーグラウンド文化の担い手となった、

木曜日深夜3時からのその枠は、本来、同期入社のTBSアナウンサー・久米宏に任されていた。

だが、結核により久米は1か月で降板。病気を治して暇を持て余しているところを、

『永六輔の土曜ワイドラジオTokyo』のレポーターに抜擢され人気を獲得した。

"ゲラゲラポー"から"ケンポー"まで。

永の想いを受け継いだ「憲法ダンス」を考案したラッキィ池田の

『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』でのレポートの模範には、

マイクが集音する響きの良い革靴の音を研究し、ヌード撮影現場などの

過激な現場も土曜午後用の生の言葉で伝えてきた、久米宏の高い中継スキルがある。

以降、久米宏は、永が一線を画したテレビを主戦場にしたことが大変重要で、

2年半前、この連載の第1回で『久米宏 ラジオなんですけど』を取り上げたのは、

テレビから還った"ブーメラン・パーソナリティ"としてのラジオでの存在価値からだった。

『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』の直後に始まる番組として、

東日本大震災時、リスナー1人ずつとリレーしながら「見上げてごらん夜の星を」を歌うなど、

毎週リレートークを行う永を敬いながらも刺激を与えてきた。

『六輔七転八倒九十分』でも体調不良から休むことが多くなった永六輔。

たまにスタジオに来たときにサプライズ扱いされることは逆に心苦しかっただろう。

日頃は永が来ないことに不満なリスナーも、久々の精一杯の声を聴いたら聴いたで、

「本当に大丈夫なんですか?」「どうぞ家でゆっくり休んでいてください」と心配にまわる。

その日のニュースや天候よりも、永の体調を確認することが生放送の趣旨になってしまっていた。

永も番組でその名前を挙げたことのある、同じパーキンソン病のモハメド・アリ。

その訃報が伝えられた1週間後、番組のXデーも永の所属事務所からの手紙により伝えられた。

「永六輔は昨年の秋ごろから背中の痛みが強くなり、またその痛みは寝起きする時や

車椅子の乗り降りの際、つまり体を動かす時に特に強く現れていました。(中略)

永六輔本人はリスナーの皆様にまた声をお届けしたいと思っており、日々努力しておりますが、

パーキンソン病ということもあり、十分な体力回復にどのくらいかかるかはまだめどが

ついておりません。ここは一旦、自分の名前の付いた番組については締めくくらせて

いただいた上で、ぜひまたお耳にかかる機会を得たいと考えている次第です」

返事を書かないのに「お便り待っています」とお願いするのはありえないと、

番組にお便りをくれたリスナーの一人一人に返事を書いていた永六輔。

そんな真摯な気持ちを持つパーソナリティだけに、自分が不在の冠番組の存在は

体の痛みを超えるほど、どれだけ心を痛めるものであっただろうか。

2016年6月27日放送、最終回のスタジオにも永六輔の姿はなかった。

長峰由紀は永から「書けない漢字、読めない漢字を使うな」と叱咤された思い出を話し、

永とは長い付き合いの精神科医で元ザ・フォーク・クルセダーズのきたやまおさむは、

「くやしかったらもう一度出て来いよ!」と戦争を知らない世代の代表として激励した。

そして番組後半、最後の最後にテレビの収録を終えた黒柳徹子が駆け付けた。

2005年9月、『徹子の部屋』(テレ朝系)の収録にペ・ヨンジュンが来たとき、

ゲスト控え室の「ペ・ヨンジュン様 ○○個室」と書いてあるボードを見た徹子は、

「ここのスタジオにいることが分かったら大変!」と名前を「永六輔様」に書き換えた。

対して、永は『誰かとどこかで』の鉄板ネタとして黒柳のエピソードを持っている。

その昔、静岡に行った時、黒柳は駅から見えた綺麗な山を見て地元の人に

「ねえ、あの山、なんて言うんですの? ねえ!ねえ!」と聞いた。聞かれた女性は

本当に可哀想な人を見るような目付きでぼそっと答えたという。「・・・富士山です」。

通算40回。テレビを卒業した永も『徹子の部屋』だけは出続けている。

テレビ・ラジオの創世記から活躍する、そんな関係性の二人だからこそ、

ただ1人だけに向けられたエールを、リスナーも温かく見守ってくれる。

黒柳「永さーん、起きてるー! ラジオって言ったら、永さんしかいないのよー!!」

翌週、2016年7月4日から同枠で新番組が始まった。

『いち・にの三太郎〜赤坂月曜宵の口』。

メインパーソナリティは先週まで永のパートナーとしてしゃべっていた、

毒蝮三太夫の弟子である、株式会社まむしプロ社長の、はぶ三太郎。

その相手役を長峰由紀と外山惠理が交代で出演する、信頼の顔ぶれである。

テーマ曲には永が作詞した「いい湯だな」が使用され、

「六輔語録」というコーナーがTBSに残された永の様々な時代の音源を流す。

もちろん、これが引き継いだ番組としての正しい在り方なのだろう。

だが僕は、思い切って「永六輔」を一旦完全に失くすことも望んでいた。

それが、後ろ盾をなくした自分で切り開くしかない新パーソナリティへの励みにもなり、

自分の声も名前も失われたラジオの存在こそが、永六輔の新しい始まりに繋がるからだ。

かつて『全国こども電話相談室』で小学2年生の女の子に、

「天国に行ったらどうなるんですか?」と聞かれ、永は答えた。

「天国っていいとこらしいよ。だって、行った人が帰ってこないもの」。

確かに晩年までマイクの前に座っていたラジオ界の神様たち、

小沢昭一も、秋山ちえ子も、かわいそうなぞうも天国から帰ってくる気配は来ない。

だからこそ、大往生を遂げる前に、永六輔にはやるべきことがある。

物心がついた子供の頃からラジオで様々な演芸に触れ、

中学時代に投稿し、高校時代から70年間ラジオ制作に関わってきた人間は、

初めてラジオから離れた人生を過ごす今、何を想い、何を感じ、何を考えるのか。

もう一度スタジオに来て、ブースに入り、マイクの前に座り、

それをスピーカーの向こうの、リスナー1人1人に伝える必要がある。

それまでゆっくり待たせてもらおう。

ただ情けないことに、リスナーの僕たちは

それが叶っても叶わなくても、目からこぼれてしまうのだろう。

例え、上を向いて歩いても、きっと涙がこぼれてしまうのだろう。

『水道橋博士のメルマ旬報』

0 notes

Text

【15thAnniversary】vol 08 アタシが生まれた頃の紅白歌合戦

1969年12月、のちに国民的作品になる一本の漫画が小学館の学習誌で連載を開始しました。

なんて書くと大仰だけど、もちろん藤子不二雄(当時はこの名義での発表だったんだからこれでいい)作「ドラえもん」です。

初期の「ドラえもん」はあまり整合性が考慮されておらず、連載も全5誌での同時開始だったのですが、それぞれ別の物語が用意されています。つまり「ドラえもんとのび太の出会い」は全部で5種類あるっていう。

てんとう虫コミックス1巻に収録されたのは「小学四年生」版ですが、それとは別に4つの始まり方があるわけで、しかしそれらは簡単に読むことは出来ませんでした。

その後「藤子・F・不二雄大全集」に幻の初回もすべて収録されるに至るのですが、2000年代半ばまでは当時発刊された雑誌を古書店で購入するなり国会図書館で閲覧するなりしか読む方法がなかったんです。

たしか1990年代の終わりだったと思うけど、アタシは幻の初回が収録された、1969年12月発行(1970年1月号)の「小学三年生」を古書店で購入しています。

高いってほどでもなかったと思うけど(何しろ背表紙がない)、ま、よっぽど、読みたかったんだろうねぇ。

しかしアタシが刮目したのは「ドラえもん」ではありませんでした。もちろん幻の初回も読んだけど、ああなるほど、と思っただけ。そんなもんだよね。

とにかく「ドラえもん」を差し置いて滅多やたらに面白かったのが、巻頭で特集されていた紅白歌合戦の記事だったんです。

1月号(12月の頭の発売だから校了は11月半ばくらい?)ってことで紅白の「予想」出場歌手の一口コメントが載っているんですが、これが面白いんですよ。

あくまで「予想」なんで、本人に取材しているわけではない。今でいうならトリビア的な話を編集部でこさえた、こさえたっていったら創作みたいだけど、どっかから情報を集めて、あれこれ書いてあるっつー。

ざっと紹介するなら

赤組

・梓みちよ『ニックネームは「どびんのふた」だって』

・越路吹雪『100万人にひとりといういいのどだ』

・森山良子『フォークソングの女王。歌がうまい』

・由紀さおり『ル、ル、ルの夜明けのスキャットだ』

白組

・アイ・ジョージ『スペイン人のバンドを作って大はりきり』

・美川憲一『おりめただしいマナーで有名』

・千昌夫『高校時代は応えん団のあばれんぼう』

・三波春夫『きれいな、いしょうで歌いまくる』

・フランク永井『しぶいのどをきかせるといっている』

「いっている」というぐらいだから「いっている」んでしょうね。他の人はどうかわからないけど、少なくともフランク永井だけはガチってことですよね。

あと「夜明けのスキャットだ」もある意味ガチか。つかもしコメント取りに行って、由紀さおりがいきなり「ル、ル、ルの夜明けのスキャットだ」と言い出したら確実に病院送りですよ。

そういや、ま、さんまの話だから話半分なんだろうけど、さんまと大竹しのぶが付き合ってた頃、大竹しのぶが「実力派女優」という肩書きに憤慨してた、みたいなことを言っててね。

本人的には「美人女優」と書いて欲しかったみたいだけど、どうも美人とは言い難い人にたいして「実力派女優」とか「実力派シンガー」なんて風潮は、たしかにあるもんね。(まァ大竹しのぶは別に美人女優でも問題ない範疇だと思うけど)

それと同じニュアンスを森山良子のコメントに感じる。小学三年生向けだから(あとこの時代だから)「歌がうまい」だけど、これってつまり「実力派シンガー」ってことでしょうが。

ま、それでもこの程度なら悪意までは感じないんだけど、ちょっとコワいのが

・佐良直美「ボーイッシュなスタイルがよくにあう」

・三田明「顔がきれいになったとひょうばん」

対象読者が小学三年の雑誌で、こんなこと書いていいのか?つかこれ、あからさまに悪意込めてるだろ。

まあ佐良直美はわざとじゃないだろうけどね。つか佐良直美が「そーゆー噂」(どーゆー噂かは各自検索してください。ちなみにご本人は完全否定されています)で徹底的にやられて半分芸能界引退まで追い込められたのはだいぶ後の話だけど、それでも、やっぱ、この頃からそーゆー噂があったのかねぇ。

これは余談だけど、2010年に発売された、アタシも少々お手伝いした「植木等スーダラBOX」にね、当初佐良直美さん(ここからゲンキンに「さん」付け)が出演した番組も収録される予定だったんですよ。本人に連絡したらたいそう喜んでくれたそうなんだけど、まったく別の事情で佐良直美さん出演の番組はオミットされた。

ま、アタシのせいでは一ミリもないけど、何だか申し訳なくてね。

歌手としてだけではなく女優さんとしても良かったんだけどねぇ。「ありがとう」なんかでも主演の水前寺清子よりも佐良直美の方が良いもん。

ま、今後もコラム期待しています!ってそれは佐良直美じゃねーって。

何でしたっけ?あ、そうそう紅白でしたね。

もうひとりの三田明のはなぁ。こっちはさすがに悪意ありまくりでしょうが。つか三田明と言えばもともと「キレイな顔立ち」で有名だったんだから、わざわざ「ひょうばん」もクソもないと思うんだけど。

こんなのを読んでしまってね、ああもう、1969年の紅白見たいなァとずっと思ってたんだけど、なかなかビデオが手に入らなくてね。ツイてないのかアタシが録画環境を整えてから、めっきり昔の紅白の再放送をやらなくなったし。

しかし偶然にもその前年の、つまり1968年の紅白のビデオを手に入れた。1968年っつーことはつまりアタシが生まれた年なわけでもありましてね。

見てるとやっぱり思っちゃうんです。アイ・ジョージが出てくると、ああこの人、スペイン人のバンドを組んだのかぁとか、いやそれはいいんだけど、大はりきりだったんだなぁとかね。

もちろん三田明が出てくると、この頃よりさらに顔がきれいになったのかとか。

この年の紅白は完全にコント55号の紅白って感じで、他にも応援団としてクレージーキャッツやドリフターズもで出てきて応援コントをやるんだけど、55号が完全に食っちゃってる。すげぇなぁ55号。なんか若い頃の欽ちゃんって若い頃のさんまに似てるし。

つか1968年と言えばクレージーキャッツの凋落が始まった年で、ゴールデンウィークに公開された「クレージーメキシコ大作戦」がコケて、前年まで「歌手」として出場していた紅白も落選して応援団に回ったと。

とはいえコントの一景として「恋の季節」を歌ってるんだけどね。もちろん替え歌だけど。(「♪ こォいはァ ワタシィのォこォいは〜」が「♪ ゴォリラァ 世田谷のォゴォリラ〜」(←もちろんハナ肇を指す)になるのが可笑しい)

アタシ的に一番良かったのは江利チエミのシーンでして。この年の紅白では「八木節」を歌ってんだけど、これがいいんですよ。

しかも思ってたよりかわいいんです。途中で神田の藪そばらしきところから中継が入って、そこのユニホーム(?)を着て江利さんが出てくるんだけど、これが特にかわいい。あんまり見た目的な興味はなかったんですがねぇ。

で、江利チエミといえば美空ひばりなんですが(そうか?)、怖かったねぇ美空ひばり。いやけして美空ひばりも嫌いじゃないですよ。特にジャズナンバーを歌ったのとか好きだし。

��も怖いんです。大トリで出てくるんですが、まったく流れを無視したような登場のしかたで、しかもまったく大トリにふさわしくない歌(「熱祷(いのり)」)を歌うんです。小林信彦の「日本人は笑わない」の中に「お祝いの場でまったく場違いな歌を歌う」美空ひばりの姿が活写されているけど、もうまさにそれですよ。もうなんじゃこりゃとしかいいようがない。

ま、それはともかく、この頃の紅白ってね、素直に面白いんです。

そういや2017年12月に放送された「アナザーストーリーズ 運命の分岐点『紅白歌合戦 知られざる舞台裏』」でね、「昔の紅白は紅組と白組が本当に戦うかの如く殺気立っていた」みたいな話が出てたけど、そういう緊迫感はたしかに感じる。

今は男性アーティストと女性アーティストが仲良くやりすぎで、まるで「合戦感」みたいなのがないし、それなら別に紅白に分ける必要もないんじゃないの?とすら思うもんね。

あと、これも今の紅白にはまったくないことなんだけど、とにかくステージと客席との一体感がすごいんです。

考えてみれば紅白だって客を入れて収録する、一種のライブなわけですよね。そうなると客も出演者の一部なんですよ。

1968年の紅白を見てて痛切に思うのが、ああこの頃の観客って、本当にこの日を待ちわびて、そしてこの瞬間を本気で楽しんでいるんだろうなってのが手に取るようにわかることなんです。

もう時代が違うからしょうがないのかもしれないけど、今の観客はもっと醒めてるもん。雲の上の大スターが誕生しづらいという事情もあるだろうけど、興味のあるアーティストには熱狂するけど、あとはどうでもいい、みたいな空気を出しすぎている。

そうなると、どうしても会場が白々とした空気になりやすい。つまり観客自体をどうにかしないと、いくら民放ノリで頑張っても「面白い紅白」にはならないと思うんですよ。

だからさ、もういっそ、開き直っちゃってね、観客全員サクラにしたらどうですかね。お前らギャラ払うんだから、本気の本気で番組を盛り上げろ、と。

つか大物アーティストを招聘したりするより、そっちの方がよほど有効なカネの使い方のような。

(初出 2004年6月15日更新「紅白(2005年に「『小学三年生』にみる1969年の紅白歌合戦」に改題)」、2004年6月18日更新「美空(2005年に「1968年の紅白歌合戦」に改題)」、2009年1月2日更新「やっぱり年の瀬は紅白」他・改稿 2018年7月9日)

0 notes

Text

勉強メモ

野口良平『幕末的思考』第3部「公私」 第1章 再び見いだされた感覚──第三のミッシングリンク1~4 ①

明治10年代のはじめ。

西郷隆盛が西南の役で敗死。

つづいて木戸孝允が病死し、大久保が暗殺され、

「明治の三傑」が一度に消えてしまう。

日本列島はいまだ混乱の中。

後を継いだ次世代政局担当者たちはどうしたか。

この章では、大久保の跡継ぎ、①伊藤博文の大車輪の仕事を追い、

また、この政府のやり方に対して、思想家たちはどう対抗したか、

②中江兆民と③福沢諭吉の格闘をたどる。

1章まるごとサクッとまとめたかったのですが、どうしても面白かったことをちまちま書きたくなってしまうので、①②③を分けて書きます。

いつもながら、私の学習したところをメモしているものなので、理解を間違ってるところもいっぱいと思います。

ぜひ、一緒に読んでくれる方があるとうれしいです~~!!

①伊藤博文の工学

著者は、伊藤やそのブレーンである井上毅の仕事を「工学」とよぶ。

どんな世を作るべきか、そのためにどのような根拠でどんなルールが必要なのか、という精神の働き、思想とは別物だからだ。

伊藤の考えは、方法というか手段というか作戦だ。

伊藤博文のことを熱意を込めて描く物語作家はあまりいないと思う。

おもしろいのは、精神史を辿る著者が、伊藤の仕事の結末を批判してはいるのだが、着実な実務家であった彼の仕事を、まるで側で見ている親友のように細やかに追っていることだ。

この節を読んでいて、

NHK大河ドラマ「花神」(1977年)で、長州の志士たちが外国大使館に忍び込んで、みんなは放火してぱーっと逃げちゃうのに、尾藤イサオの伊藤俊輔だけが戻って、ちゃんと火がついたかどうか確かめて(放火なんだけど)ふーふーしてから逃げる……シーンを思い出してしまった。

ナレーションで「師の松陰が、俊介は理屈はダメだが、細かいことをきちんとする性格だ、といっていた」というようなことを言う。

うん、こういう人はいてくれないと困る。

***

伊藤は、一刻も早く、日本列島の混乱をまとめ、欧米列強国から一人前の国家と認められる国を作らなくては、と痛切に考えていた。

三傑のことも、伊藤たちのことも、排除された人々は認めていない。

そういう人たちの多くが参加している民権運動は、もはや弾圧するだけでは静まらないし、憲法や国会がないのは近代国家としてまずい。

一番早く、確実に、目的を遂げるためにはどうすればいいか。

伊藤は、「いまの国民には、こういう高度な法律作りは無理!」

と判断し、とりあえず急いでエリートだけでやってしまおうと考えた。

エリートだけで憲法を作成してしまい、それを天皇の名でもって、人民に上から授け与える、というやり方だ。

伊藤は、自ら3度目のヨーロッパ留学を果たして、プロイセンの憲法作りを習得する。(すごいんだよね)

そして、イギリス流の立憲君主制を見習おうという大隈重信を「政変」で追い落とし、どんどん仕事を進める。

もう一つ、秘密憲法作りと平行して、伊藤たちの進めたのが、「市民宗教」を国民に浸透させること。欧米でキリスト教信仰がいかに人々の頭と心を統制しているかに、彼らは目を見張っていた。

(アメリカとかの裁判で、裁判とかいう「法」や「制度」の場なのに、聖書に手を当てて宣誓する場面とかニュースで見ると、ちょっとびっくりしませんか?)

日本の市民宗教の神様は、「天皇」だ。

これを、教育の力を使って、子供の頃から「あたりまえのこと」として教え込むのだ。

そういうわけで、欽定憲法からまもなく「教育勅語」が発布される。どんな国民に育ってほしいか、「天皇の大事なお言葉」をしろしめし、全国の学校に天皇の真影を配る。

この伊藤たちのやり方を、著者は、思想家、久野収が中世の仏教体制になぞらえて呼んだ「顕密体制」という名で呼んでいる。

【密】「本当のことを知って政治をちゃんと仕切る一部エリート」と

【顕】「国民意識をもって、上の決めたことに従う一般国民」。

「きみたちみんな国民なのだから、天皇のもと、力を合わせて強い日本帝国を作ろうね、バンザーイ」と。

で結局、この「いまは急ぐから」と、伊藤たちがとった方法が、

いつのまにか「いまは」という条件が忘れられ、

「そりゃおかしいぜ! あんたらいったいなんで官軍になったんだ?」

と抵抗する声が、だんだんに聞こえなくなったことで、大日本帝国はとんでもない国家へと育ち、自国民のみならず、隣国、アジアの人々を地獄に突き落とす……のだ。

だが、伊藤はそこまで予想はしていなかっただろうと、著者は言う。

***

いっぽう、「これではおかしい!」「国」のあるべき姿を考えた人々もいた。

著者は、多くの同時代人に訴えかけた中江兆民『三酔人経綸問題』と、晩年の福沢諭吉(死後に新聞掲載)による「瘠我慢の説」をたどる。

1 note

·

View note