#南僧尾観音堂

Photo

京都を愛したデヴィッド・ボウイが涙した正伝寺の日本庭園

NEWS WEEK

ニューズウィーク日本版ウェブ編集部

<訪日外国人にも人気の日本庭園。なぜ歴史に名を残した人たちが日本庭園にたどり着くかを考えると、その見方も変わってくる。デヴィッド・ボウイは日本のテレビCMに起用された際、自ら正伝寺を撮影場所に希望したという>

金沢の兼六園や岡山の後楽園、水戸の偕楽園など、人々を魅了する日本庭園は各地にあるが、訪れるのは日本人だけではない。

実際、Japanese gardens(日本庭園)に関する英語の情報はインターネットにあふれており、アメリカには日本庭園の専門誌まである。今や日本庭園は、日本を訪れる外国人にとって外せない「見るべきもの」となっているのだ。

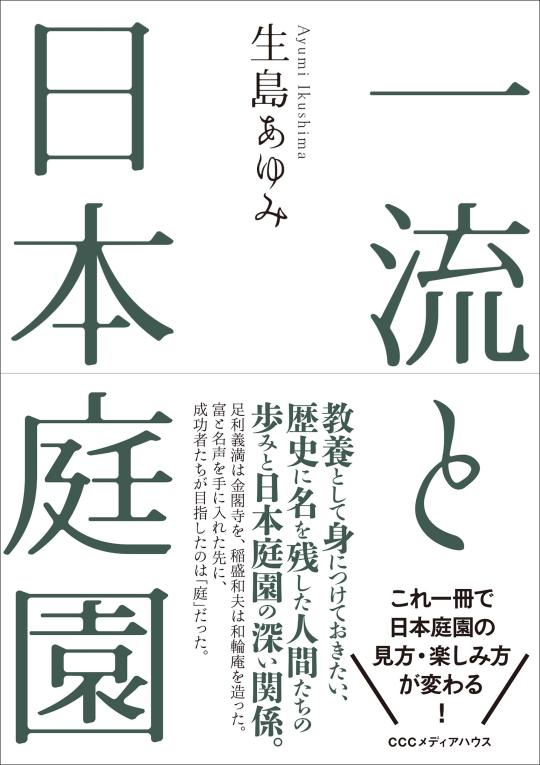

京都を中心に庭園ガイドをしている生島あゆみ氏はこのたび、「なぜ、一流とされる人たち、歴史に名を残した人たちは、日本庭園にたどり着くのか」をテーマに執筆。『一流と日本庭園』(CCCメディアハウス)を刊行した。

庭園そのものだけでなく、それらを造った人物、深い関わりのある人物の人生を見つめた上で、庭園との結びつきを読み解いた。これ1冊で日本庭園の見方・楽しみ方が変わるというユニークな一冊だ。

足利義満は金閣寺を、稲盛和夫は和輪庵を造った。スティーブ・ジョブズは西芳寺に、デヴィッド・ボウイは正伝寺に通った。ここでは本書から一部を抜粋し、3回に分けて掲載する(今回は第2回)。

※第1回:利他の心に立つ稲盛和夫が活用する京都の日本庭園「和輪庵」

◇ ◇ ◇

デヴィッド・ボウイ(1947年〜2016年)と正伝寺(しょうでんじ)(京都)

たびたび京都を訪れていたデヴィッド・ボウイが、その美しさに涙したという正伝寺の庭。白砂に七・五・三の刈り込み、遠方に望む比叡山の借景......。世界的なアーティストは何を感じとったのか。

親日家のデヴィッド・ボウイ

ボウイは、親日家で有名でした。また仏教や禅に造詣が深かったようです。BBCテレビ『デヴィッド・ボウイの日本流への熱情』によると、ボウイが20歳頃、舞踊家リンゼイ・ケンプ氏のもとで、ダンスとマイムを習いました。このケンプ氏が、伝統的な歌舞伎の様式に大きな影響を受けていたそうです。歌舞伎や能という伝統芸能が、ボウイが日本文化を知る入り口になりました。

また、チベット仏教の高僧はボウイと親交があり、彼が仏教の僧侶になるつもりだったと証言しています。もともと、仏教に深い関心があったようです。

アルバム『ジギー・スターダスト』全盛期の頃に、スタイリスト・高橋靖子、写真家・鋤田正義、ファッションデザイナー・山本寛斎などがボウイと親交があったそうです。

鋤田正義はボウイを京都で撮っていますが、ボウイの希望は京都の人々が日常の生活を送るような場所で、というものでした。

ボウイが梅田行きの阪急電車の前でさっそうと立っている姿は、ファンだけでなく京都に住んでいる人達をも魅了します。切符を買っていたり電話ボックスで受話器を持っていたりする写真などもあります。古川町商店街では、当時、創業70年のうなぎ店の名物八幡巻きを買っている姿もありました。

スターダムにのし上がった1970年代後半、プレッシャーなどからドラッグの誘惑に苛まれ、ベルリンに移り音楽活動をしていた時期がありました。名盤「ロウ」「ヒーローズ」「ロジャー」のベルリン三部作を制作しました。この頃、ボウイはツアーの合間を縫うように京都を訪れていました。ボウイにとっては大きなターニングポイントで、自分自身をリセットするために京都に来ていたそうです。

大徳寺の僧侶は、ボウイと親交がありました。日本、そしてその精神の奥にある禅に、ボウイは向き合っていったのだそうです。WOWOWドキュメンタリー『デヴィッド・ボウイの愛した京都』で「禅の中では、自由を得るというのが究極にあり、特に死ぬことからの自由のことだと。変わるというのは自分が死ぬことで、ボウイは、自分が変わることから真の自由を求めていたのではないでしょうか。」と僧侶は話していました。

「新しい自分、本当の自分の姿を京都で見つけたのです。京都の時間の流れを、ボウイは大切にしていたようです。常に今が大事だということです。」と彼は続けます。

ボウイは芸術や文化、歴史を学ぶ才能に溢れていたと言います。美術品のコレクターではなく、その物の精神を自分のものにしていく才能があったそうです。「ヒーローズ」のB面に収録されたインストゥルメンタル曲「モス・ガーデン」では、美しい琴の音色が聞こえてきます。これはファンが、直接本人に手渡したおもちゃの琴の音色です。これを弾きこなして、自分の音楽表現をしている才能に凄さを感じます。

1990年代には、イマンと新婚旅行に京都に来ていますが、滞在したのは老舗旅館「俵屋」でした。また、江戸時代創業の蕎麦屋「晦庵(みそかあん)河道屋(かわみちや)」本店もお気に入りだったそうです。俵屋と河道屋は、スティーブ・ジョブズも好きでした。二人が遭遇した可能性は少ないと思いますが、好みが似ているのが不思議です。

正伝寺の歴史とその庭園

ボウイが愛した正伝寺は、どのようなお寺なのでしょう。正伝寺は、京都市北区西賀茂にあります。五山送り火で有名な船山の南側に位置しています。臨済宗南禅寺派の諸山の格式を持つお寺です。山号は吉祥山(きっしょうざん)。寺号は正伝護国禅寺で、本尊は釈迦如来です。

正伝寺は、1260年、宋より来朝した兀庵普寧(ごったんふねい)禅師の高弟が、京都一条今出川に創建しました。1265年に兀庵普寧禅師は宋に帰りますが、その後、東巌恵安(とうがんえあん)が跡を継ぎ、1282年にこの西賀茂の地に移りました。

応仁の乱で荒廃しましたが、徳川家康が再興します。本堂は、1653年に金地院の小方丈が移築されたものです。伏見桃山城の御成殿(おなりでん)の遺構を移したものとも言われています。方丈の広縁の天井には、伏見城落城時、徳川家臣・鳥居元忠と家臣らが割腹し果てた廊下の板を、供養のため天井に貼った「血天井」があります。

方丈の各室の襖絵は、1605年頃、徳川家康の命により狩野山楽が描いた中国・杭州西湖の風景です。山楽の残した貴重な作品です。

庭園は白砂とサツキ等の刈り込みが並ぶ枯山水です。方丈の東側に造られており、敷地は363平方メートルです。

方丈から見て白砂の奥に、右から、七つ、五つ、三つと、植栽の大刈り込みがあるだけです。これを七・五・三形式と言いますが、通常は石が七・五・三に置かれ、植栽で表されているのは正伝寺だけです。

植栽構成は、三つがサツキのみ。五つがサツキとサザンカ、七つがヒメクチナシ、アオキ、サザンカ、サツキ、ナンテン、ヤブコウジ、チャと組み合わされています。

この庭園は江戸初期に造られました。小方丈が金地院から移築されているので、小堀遠州作とも言われていますが、時期的に見て、別の作庭家との説もあります。

江戸初期には、滋賀県の大池寺庭園や奈良県大和郡山の慈光院庭園など大刈り込みの庭園が他にも存在しています。龍安寺の石組が「虎の子渡し」と言われるのに対し、正伝寺の七・五・三とする刈り込みは「獅子の児渡し」と言われています。ゴツゴツした石が虎で、ふわっとした植栽の刈り込みを獅子と見立てたのでしょうか。

明治維新以降、寺領・社殿の召し上げなど苦しい時代になります。正伝寺の明治期の写真が残っていますが、高木が増え、刈り込みも乱れた様子です。

戦前の1934年、重森三玲を中心とした京都林泉協会の会員有志が、後から加えられたであろう石を取り除くなど荒れた状態を整えました。こうした努力により、かつての姿を取り戻した現在の庭園は、京都市の名勝に指定されています。

庭に敷き詰められた白川砂と緑の刈り込みの植栽、下界を遮断する漆喰塗りの塀の構成の向こうに、遠山として望めるのが比叡山です。遠くにポツンと比叡山だけを見渡せる巧みな借景の取り方が、正伝寺の庭をより特別な存在にしています。

正伝寺とデヴィッド・ボウイ

京都の北に位置する正伝寺は、最寄りのバス停から歩いて20分ほどかかりアクセスが良くありません。山門を抜けると登り坂の山道が続きます。本堂まではおよそ250メートル。静かな山道はやがて、下界と離れた特別な禅の庭へと誘ってくれます。

実はこの人里離れた禅寺の正伝寺の庭は、知る人ぞ知る名勝なのです。どうしてボウイがこの庭のことを知っていたのでしょうか。おそらく、彼の友人だった米国出身の東洋美術家・デヴィッド・キッドの存在が大きかったのだと思います。

デヴィッド・キッドは、九条山に邸宅を持っており、「桃源洞」と名付けていました。ボウイはここをよく訪れたそうです。ボウイは、桃源洞の居間にあった平安時代の地蔵菩薩を眺めて時を過ごしていたそうです。菩薩の控えめな様子から深い哀れみを感じていたのではないでしょうか。

1979年の年末、広告代理店が宝焼酎「純」のコマーシャルにボウイを起用する提案をしました。アーティストとして非常に高い純粋性を持った人として、彼以外にいないということでした。

ボウイはお気に入りの俵屋に泊まり、撮影は嵐山にある松尾大社近くの公園や正伝寺で行われました。正伝寺を希望したのは、ボウイ本人だったそうです。宝ホールディングスの元会長・細見吉郎は、学生時代からずっと京都に住んでいましたが、当時、この寺の存在を知らなかったそうです。整然とした枯山水庭園と比叡山の眺めに感動し、訪れる人も少なく、静寂に包まれていたので「ボウイさんが正伝寺を指定した理由が分かった」と語っています。

――「撮影中にボウイさんは庭園を見つめ、涙を浮かべていた」と細見さんは振り返る。「景観に感動したのか、何か悲しい思いをしたのかは聞けなかった。繊細で純粋な人だった」と記憶をたどる。――(日本経済新聞「D・ボウイが涙した静寂」/2016年2月19日)

宝焼酎「純」の販売数量は、1980年からの5年間で11倍に増えたそうです。

コマーシャルには、ボウイ自身が作った「クリスタル・ジャパン」という、雅楽を意識したインストゥルメンタルの曲が使われました。正伝寺の庭の白砂の上に、グラス片手に座っているシーンはとても印象的です。

私がこの庭を訪ねたのは、紅葉が始まる頃でした。デヴィッド・ボウイが愛した庭を鑑賞しようと、海外からの観光客の姿もありました。

刈り込みが美しい庭の方丈前には数人がいましたが、みな庭を観ており、沈黙だけが心地よい空間を作っていました。しばらく静観していると、心が洗われたような気持ちになりました。

ボウイもまた、心を清めるように真の美を前にしていたのかもしれません。庭には、自分をリセットするとともに、自由にしてくれる作用があるのかもしれません。

※第3回は5月23日に掲載予定です。

※第1回:利他の心に立つ稲盛和夫が活用する京都の日本庭園「和輪庵」

『一流と日本庭園』

生島あゆみ 著

CCCメディアハウス

正伝寺 京都府京都市北区西賀茂北鎮守菴町72

http://shodenji-kyoto.jp/

正伝寺は、京都市北区西賀茂にある臨済宗南禅寺派の諸山の格式を持つ寺である。山号は吉祥山。寺号は詳しくは正伝護国禅寺という。本尊は釈迦如来。

15 notes

·

View notes

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

5 notes

·

View notes

Photo

石燈籠、供養塔、石仏などが独特の景観をつくり出す廟所・慈眼堂 慈眼堂は、滋賀県大津市坂本にある天海大僧正(南光坊天海/慈眼大師)の廟所。恵日院の境内にある。慶長12年(1607年)から比叡山南光坊に住み、織田信長の比叡山焼き討ち後の延暦寺の復興に尽力し、徳川家康・秀忠・家光の三代将軍に仕え、寛永20年(1643年)に108歳で没した。 江戸時代初期の禅宗様を基本とする仏堂で、正保3年(1646年)に建立された。正面三間、側面三間、一重、宝形造、桟瓦葺、頂部に露盤・宝珠を載せた建物である。建物は国の重要文化財に指定されている。 堂内には像高75.1cm、極彩色の木造慈眼大師坐像(重要文化財)が祀られていた(現在は延暦寺国宝殿にある)。境内には天海によって高島市から当地に移された鵜川48体石仏群(戦国時代に近江守護で観音寺城の城主だった六角承禎が、母の菩提のため近江鵜川に建立した石仏)のうちの13体の阿弥陀如来坐像のほか、歴代天台座主の墓、桓武天皇の御骨塔、徳川家康や紫式部の供養塔などがある。 #慈眼堂 #滋賀院門跡 #延暦寺 #天海 #日光東照宮 #近江 #琵琶湖 #近江アースダイバー #近江学 #旅の近江ものがたり #近江の探究 #近江のツーリズム #近江のガイド #琵琶湖サイクリング #近江八景 #近江の神社 #近江の寺院 #近江の寺社 #近江の社寺 #白洲正子 #司馬遼太郎 #松尾芭蕉 #国宝 #重要文化財 #滋賀 #大津 #Shiga #Biwako #Otsu (延暦寺 慈眼堂) https://www.instagram.com/p/CUNG6Ebvuie/?utm_medium=tumblr

#慈眼堂#滋賀院門跡#延暦寺#天海#日光東照宮#近江#琵琶湖#近江アースダイバー#近江学#旅の近江ものがたり#近江の探究#近江のツーリズム#近江のガイド#琵琶湖サイクリング#近江八景#近江の神社#近江の寺院#近江の寺社#近江の社寺#白洲正子#司馬遼太郎#松尾芭蕉#国宝#重要文化財#滋賀#大津#shiga#biwako#otsu

0 notes

Text

☆プロトタイプ版☆ ひとみに映る影シーズン2 第八話「シャークの休日」

☆プロトタイプ版☆

こちらは電子書籍「ひとみに映る影 シーズン2」の

無料プロトタイプ版となります。

誤字脱字等修正前のデータになりますので、あしからずご了承下さい。

☆ここから買おう☆

(シーズン2あらすじ)

私はファッションモデルの紅一美。

旅番組ロケで訪れた島は怪物だらけ!?

霊能者達の除霊コンペとバッティングしちゃった!

実は私も霊感あるけど、知られたくないなあ……

なんて言っている場合じゃない。

諸悪の根源は恩師の仇、金剛有明団だったんだ!

憤怒の化身ワヤン不動が、今度はリゾートで炸裂する!!

pixiv版 (※内容は一緒です。)

དང་པོ་

高々とそびえる須弥山の麓。宙にはトンビやカラスが舞い、地上では鮎や鯉が戯れに滝を登る。その平穏な滝壺のほとりで、徳川徳松少年は私達に今生の別れを告げる。

『あんたらは何も気にしないでいい。地獄行きはぼくだけだ』

「そんな」

光君はしゃがんで徳松の両肩に触れた。

「利用されてただけで。地獄など!」

『ダメだ。御戌神は沢山殺しすぎた。誰かがその業を背負って行かにゃ、地獄の閻魔さんが困っちまう』

……野暮な事実だけど、現代に地獄や極楽へ行く人は稀だ。大昔は全ての神仏と霊が宗教という秩序のもと、亡くなった人の魂を裁いたり報うための聖域が幾つも設けられていた。けど地球全土が開拓され人口過多の現代では、そういった聖地を置ける場所も管理する神仏も足りていない。誰もが知っている程の重罪人や、誰が見ても割に合わない一生を遂げた善人だけが、狭小な聖地へ招き入れられるんだ。それが当たり前となった平成の時代に徳松が『地獄』へ赴いたとしても、事務的な獄卒にちょっと話を聞かれて追い返されるだけだろう。ただ、江戸時代からずっと本物の地獄を生き続けた彼に、私もドマルもそんな残酷な事言えるわけがなかった。

「どうしてそこまで……���の人達が、あんたに見返りを?」

『見返りなど! これは誰かがやらにゃならねえ事だから。……そりゃ本当はぼくだって辛かった。大散減が飢えたらぼくも腹ペコになって、嫌だ嫌だって思いながら人殺しを。しかも殺るのはぼくと本来無縁だった来世達が! ぼくは……何も出来なかった。ゴメンナサイって思うしか出来なかった』

「僕が地獄へ行く」

『バカ���くな……』

「こいてねえ!」

光君は徳松を抱きしめた。

「何が救済だ! この世界は誰かがババ引かにゃ成り立たねぇなら、僕が地獄へ行く! そして何一つ反省しないで永遠に場所取り続けてやる! あんたみたいな人が落ちてこれねぇように!!」

『……!』

すると光君の背中に後光が差していく。ドマルは無言で跪き合掌。私は徳松の隣に寄り添い、彼の顔から影を拭った。

「徳松さん、もう誰もこの件で地獄に落ちる事はありません。あなたは許されたんです」

「『え?』」

光君は振り返り、自分の後ろに光輪ができている事に気がついた。

「こいつは……!」

༼ 正しい心のもとに、仏様は宿られる。今のこの青年の言葉は、あなたが犯した罪を浄化するに足る力があった。そもそも、殺生の罪とは誰か一人に擦り付けられる物ではない ༽

ドマルも徳松の傍に寄る。

『そんな……けどぼくは実際、何度も人殺しを』

「徳松さん」

これは、あなただけの問題じゃないんだ。

「人が生きるためには、誰かが絶対に殺生をしなきゃいけないんです。お肉を食べるためには、農家の人に動物を屠殺して貰わなきゃいけない。家を守るためには、ときどき業者さんに虫や鼠を駆除して貰わなきゃいけない。殺した本人が悪い、自分で殺してないならセーフ、じゃないんです」

༼ 言っておくが、僧侶やヴィーガンなら無罪とかそういう事もないからな。草木を殺した死体を着て胡座をかいている坊主だって、もちろん業を背負っている。大事なのは、自分や大切な人々が生きるために糧となった命達への謝意。『謝罪』と『感謝』の心だ ༽

『謝意……』

光君は徳松の頭を撫で、徳松と指切りをする。

「徳松様。僕達の救済は殺生って形だったけど、誰もせにゃもっと沢山人が死んでたかもだ。僕はあんたの苦しみをずっと忘れない。あんたと一緒にしでかした事、あんたと繋がる縁、全てを忘れない。だから、どうか、安らかに」

『光』

光君の後光は強まり、草葉の陰にまで行き渡る。するとそこから一匹のザトウムシが現れた。針金のように細い体を手繰る、か弱い盲目の虫だ。徳松は子犬のような笑顔を浮かべた後、もはや誰も傷つける事なきその小さな魂を率いて何処へと去っていった。

༼ はあ、最高かよ。エモいなあ ༽

ドマルが呟いた。口癖なのかな、それ。

「ドマルはどうするの?」

༼ 拙僧はあなたの本尊だ。ムナルの遺志をあなたが成し遂げた時、この自我は自然とあなたに帰するだろう ༽

「そう。じゃあ、金剛を滅ぼすまで成仏はお預けだね」

༼ 成仏……あいつみたいな事を言うな。そもそも拙僧は邪尊だ ༽

ドマルは須弥山の風景を畳み、また私の影に沈んでいった。あの世界で逝去した徳松は、私と光君の中で永遠に生き続けるんだ。

གཉིས་པ་

「じゃじゃじゃじゃあ、埋蔵金って徳川徳松を襲った大妖怪の事だったんですか!?」

空港エントランスにタナカDの馬鹿でかい声が響く。熾烈を極めた大散減浄霊から一夜、五月五日午前九時。私達はしたたびの締めコメントを収録している。けど佳奈さんと二人きりじゃない。この場には玲蘭ちゃん、後女津親子、そして光君がいる。モノホンのみんなで予め打ち合わせした筋書きを、玲蘭ちゃんがカメラに向かって話す。

「したたびさんが歌の謎を解いて下さって、助かりました。マジムンは私達霊能者が協力して、一匹残らず退治しました。ね、斉一さん」

「え! え……ええ!」

斉一さんは『狸おじさん』のキャラを再現しようと、痛ましい笑顔を作った。

「いやぁ、大変だったんすよ。でもね、私の狸風水で! 千里が島の平和は……ぽ、ぽんぽこ、ぽーん、と……」

「た、狸おじさん? ひょっとして泣いてるんですか?」

タナカDが訝しむ。その涙は失った家族を思い出してのものか、はたまた安堵の涙か。カメラに映らない万狸ちゃんと斉三さんも、唇をぎゅっと噛んだ。

「い……いえね……俺今回、割とマジで命がけで頑張ったから……撮ってなかったなんてあんまりじゃないっすか、タナカDっ!」

「なはははは、そりゃすいませんねぇ! こっちも色々とおみまいされてまして……ぶえぇっくしょん!!」

そういえば光君が島民達に拉致されてから色々ありすぎて、私も佳奈さんもタナカDの事をすっかり忘れていた。スマホに入っていた何十件もの不在着信に気がついたのは、昨晩ホテルに戻っていた道中。二人で慌ててタナカDを迎えに行くと、彼は何故か虫肖寺の井戸の中で震えていたんだ。

「タナカさん、そっちは一体何があったんですか?」

「聞いてくれますか? 僕はねぇ、人生で一番恐ろしい思いをしたんですよぉ……」

未だ風邪気味な声でタナカDは顛末を語った。あの時島民達に襲われたタナカDは、虫肖寺のお御堂へ拉致された。そこの住職はタナカDに、「肋骨を一本差し出せばしたたびチーム全員をこの島から無事に帰してやる」というような脅迫をする。祟りなんて半信半疑だったタナカDは千里が島を『島丸ごと治外法権のヤバいカルト宗教村』だと判断、演者の命を優先するため取引に応じる事に。ところが「肋骨は痛そうだしちょっと……」「小指の骨とかで妥協して頂けませんかねぇ?」「足の小指です」などと交渉に交渉を重ねた結果、島民達を怒らせて殺されかけてしまう。慌ててお御堂から逃げ出したがすぐに追っ手が来たため、タナカDは咄嗟に井戸を降りて身を隠した。しかし数分やり過ごして地上へ戻ろうとしたその時、地震や爆発音などあからさまに異常事態が起きておちおち井戸から出られなくなってしまったのだという。色々とツッコミどころが満載な顛末だ。

「あなた、カルト相手に演者の命を値切りしたんですか」

「悪かったですって。けどあの時は本当に怖かったんですよぉ、紅さんだって同じ立場だったら値切るでしょぉ?」

「それは暗にまた私を小心者だと言ってるんですか? この三角眉毛は??」

「一美ちゃん、ここでキレたら小心者だよ!」

「なっはっはっはっはっは!!」

なんだか腑に落ちないけど、まあタナカDが無事だったのは本当に良かった。思い返せば虫肖寺という名前は『虫の肖像という名を冠したお寺』で、さらに漢字を繋げて読むと『蛸寺』になる。つまりそこも八本足のザトウムシ怪虫、大散減を祀る場所だったんだろう。

「皆さん、もうすぐ搭乗開始が」

光君が腕時計を見て告げる。二泊三日、色々あった千里が島ともついにお別れだ。それでも、この地で出会った人達や出来事、それら全ての『ご縁』は、決して捨てるべきじゃない大事なものだと思う。

「光君」

私は化粧ポーチから青いヘアチョークを取り出し、光君に手渡した。

「引越しが落ち着いたら、連絡してね」

「モチのロンで。一美ちゃんいないと、東京で着る服など何買えばいいかわからないんだから」

光君は徳松の成仏を機に、役場の仕事を辞めて島を出る事にしたそうだ。運転免許を取ったらすぐに引っ越すらしい。今は一時のお別れだけど、またすぐに会える。

「それじゃあみんな、帰るよ」

佳奈さんがここにいる全員の手を取った。

「……東京へ帰るよ!」

「「「おー!」」」

གསུམ་པ་

それから数週間経ち、したたびで千里が島編がオンエアされる頃。

宗教法人河童の家は、『リムジン爆発事故で教祖含め大勢の信者が亡くなった』事故で、アトムツアー社に業務上過失致死の集団訴訟を起こした。リムジンを居眠り運転をしていたアトム社員が新千里が島トンネル前のコンビニに突っ込み、そこに設置されていたプロパンガスに引火、大炎上を起こした……という筋書きだ。この捏造によって私がコンビニを焼却した件も不問になり、私は本当に河童の家さんに落とし前をつけて貰った事になる。なんだかだぶか申し訳ない気もしたけど、先日あんこう鍋さんにお会いしたら『アトムから賠償金めっちゃふんだくれたんでオッケーす、我々はただの笑いと金が大好きなぼったくりカルトですから』と一笑に付してくれた。

加賀繍さんは、玲蘭ちゃんと斉一さんが辞退した除霊賞金三億円を一切合切かっさらっていった。その資金を元手に、電話やスマホアプリで人生相談ができるサービス『みんなのぬか床』の運営を開始。それが大ヒットして、今度は星占い専用人工衛星とやらを打ち上げる計画をしているそうだ。私も興味本位で一度ビデオチャットを課金してみたら、魔耶さんと禍耶さんが相談に乗ってくれた。そういえばこのサイトには、プロフィールも名前もない謎の占い師と繋がる事がある……なんて都市伝説があったような。

後女津親子は失った斉二さんの分の戦力を補充するため、木更津のどこかにあるという聖地『狸の里』で一から修行し直すと言っていた。斉一さんは生きながら強力な妖怪の魂を持つ半妖(はんよう)という状態を目指し、万狸ちゃんと斉三さんもそれぞれ一人前の妖怪になれるよう鍛錬を欠かさないとのことだ。ちなみに万狸ちゃんは九尾の狐みたいに糸車尻尾をたくさん生やして、佳奈さんの童貞を殺す服を着た女を殺す京友禅メイド服に対抗する服を作るのが目標らしい。

玲蘭ちゃんはなんと、あの後再び千里が島に行ったそうだ。今度は沖縄から神様を大勢率いて、長年大散減によって歪んでいた島の理を正したんだという。そこまでしたのにアトムツアーから何の見返りも受け取らなかったのは、『あんな賠償やら何やらで倒産寸前の会社と今更縁を持ちたくないから』。代わりに島の魂達から感謝の印にと、ちゃんと浄化済みの大散減のエクトプラズムをたくさん授かったそうだ。これまで多くの人々が追い求めていた徳川埋蔵金は、玲蘭ちゃんが手に入れたんだ。

さて。一方私はというと、顔のかなり目立つ位置にニキビができてしまいちょっぴりヘコんでいる。しかもこんな時に限って、メッセージアプリで久しぶりに光君から連絡が来た。だぶか、これが想われニキビというやつなんだろうか。

『From:あおきち

映画の前売チケットがたまたま二枚で! ご興味など?』

……うーん、なんてベタな誘い文句! 返信をしたら詳しく経緯を説明してくれた。

実は来週公開の『シャークの休日』というイタリア映画が、光君が以前務めていた千里が島観光課とのタイアップで『全編南地語字幕上映』という企画をやるらしい。それで光君にも、地元の元同僚さんからチケットが送られてきたそうだ。イタリア人がチャキチャキの南地語を喋ってるような字幕ってまるで想像がつかないけど、確かに面白そうだと思った。

「えーと、『来週の月曜か木曜なら木曜がいいです』……と」

実はどっちも予定は空いているけど、ニキビを治したいから遅めにして貰った。返信を終えた私は早速洗面所へ。さっきお風呂で洗顔したとはいえ、ニキビの箇所はもう一度念入りに洗ってからちゃんとスキンケアしよ……

‥‥… ‥‥‥ …‥…‥‥ ‥‥ ……‥ …‥‥…‥ ‥‥…… ‥‥…… ‥‥…‥… ………… …‥…‥ ………… ‥…‥…‥ ………… ‥‥ ‥‥… ‥‥…… ……‥…… ……‥ ……‥…… …‥…… ‥……… ……‥…‥ ‥‥ ‥…… ……‥…… ‥‥‥… ‥…‥ …‥……‥ ……‥…‥ …‥‥…… ………… ‥‥ ………‥ ‥…‥…‥ …‥‥‥ …‥‥‥ ‥… ……‥…‥ ‥‥…‥… ………… …‥…‥ ………… ‥…‥…‥ ………… ‥‥ ‥‥… ‥‥…… …‥ …‥ ‥‥ ……‥…‥ …‥…‥‥ …‥ …‥‥… ……‥…‥ ‥… ‥……… ……‥…… …‥ …‥……… ‥…‥…‥ ………… ‥…‥…‥ ………… ‥‥ ‥‥… ‥‥…… ‥‥‥ ‥‥‥… …‥……… ‥…‥…‥ ……‥…… ‥…‥‥ ‥‥ …‥……‥ …‥ ‥‥ …‥…‥ …‥……… ‥… ………… ‥‥… ……‥…… ………

Fjórði

そして一週間後、『トラップブラザーズシアター東雲(しののめ)』にて。

「あ、一美ちゃん! ごめん、お待たせを!」

平日昼間にも関わらず混雑する複合ショッピングセンターで、私は道に迷った青木光、恋人の光君をメッセージアプリ頼りに探し出した。

「あれ、キョンジャクとカンリンは?」

「それが、なくなっちゃったんだ。探してるから見つけたら教えて。そんなことより、行こう?」

この期に及んで『デートできる服を持ってない』などと言い出す恋人を助けてやるため、私は映画鑑賞の時間が近付く前にメンズファッションフロアへ向かった。まるでコーディネートの基本もなっていない男に、流行に合わせた服装を宛がう。それだけで「さすがプロは違う」と煽てられるのだ。

「一美ちゃん? ひょっとして、退屈で?」

「ううん、光君と一緒にいられて楽しいよ」

上映十五分前になり、私達は映画館に戻った。ロビーのスクリーンでは、丁度今日見る作品『シャークの休日』のトレイ���ーが流れていた。

『餌食である人類の世界を見てみたい……海底は人喰いザメの王国から、自由を求めるサメ姫シャークリー・シャックバーンがローマにやって来たぞ! 姫は魔法で人間に化けて新聞記者と恋仲になるけど、デート中『真実の口』に手を入れたらサメだと見破られちゃった! 魔法が解けて、ローマの人々をヤケ食いし始めるお姫様……全伊震撼の大パニックムービー誕生!』

お世辞にも興味をそそられる内容とは思えないが、私は今までしてきたように楽しそうに振る舞う。

「映画、楽しみだね」

「うん。あ、一美ちゃん、あそこに真実の口が!」

光君が嬉々として示した方向には、記念写真が撮れる真実の口のパネルがあった。彼はタイマー撮影用スタンドに自分のスマートフォンをセットした。

「ねえ、光君。作中の真実の口って、トレイラーで喋ってたよね。『サメ……ウソ……』って。これも手を入れたら喋るかな?」

「一緒に確かめてみるので。いっせー……」

「のー……」

「「せ!」」

『シタタビ……ウソ……』

その時、私はこの真実の口が何か妙な事を言ったように聞こえた。シャッター音と被って耳が錯覚を起こしただけ、だろうか。

「ごめん、もう一回手を入れてみていい?」

「モチのロンで」

二人でセンサー部分に再び手をかざす。

『シタタビ……ドッキリ!』

ヌーンヌーン、デデデデデン♪ ヌーンヌーン、デデデデデン! 突然、テレビ湘南制作『ドッキリ旅バラエティしたたび』主題歌、『童貞を殺す服を着た女を殺す服』のイントロが映画館ロビーに響き渡った。忽ちこの身体は自らの意志に逆らい跳躍し、入場口とは反対方向のエスカレーターへ飛び降りていた。先月末、ドラマ『非常勤刑事』の撮影で主演の男に「一度も見破れないのはだぶか君の才能だ」と言われた記憶が脳で想起される。

「って、サメえええぇぇえええ!?」

エスカレーター階下にはサメ帽子を被ったエキストラの大軍が群がっていた。私はコミカルに叫び、スカートスタイルにも関わらず粗暴に下りエスカレーターを駆け上がった。すると階上には、『ドッキリ』と書かれたプラカードを掲げる光君と志多田佳奈が待ち受けていた。

「ドッキリ大成功ー! 志多田佳奈のドッキリ旅バラエティ、」

「「したたびでーす!」」

悔しがってどうこうなるわけでもないはずだが、この身体はヒステリックに地団駄を踏んでいた。

「やいやいやい小心者! ハニートラップに引っかかるなんてまだまだ小心者だぞ小心者!」

「うるさい万年極悪ロリータ! そこの真実の口で実年齢をバラしてやろうか!?」

「うわぁ~、みみっちー」

しかし、これを放送するのは芸能事務所に許可されるのだろうか。私はまだ世間に正式に発表できるほど、彼と進展した関係ではないはずだ。

「あのね、佳奈さん。私と光君は今日が初デートだし、まだ事務所に何も言っていないんです。こんなのオンエアされたらこちとらたまったもんじゃないんですよ!」

「あ、社長さんには私が色つけて説明しといたから大丈夫だよ」

「勝手に何してくれちゃってるんですか!?」

「だってだって、光君の一美ちゃんへの愛は本当だよねー?」

光君は気恥しそうに真実の口へ手を入れた。

『……ホント』

よく見ると真実の口は、画角外のタナカDが裏声で喋っていたようだ。

「初デートを返せこの三角眉毛ェェ!!」

「ぬわははははは!! ごめんなさいって! ナハハハ!」

「一美ちゃんごめん、本っ当ごめん! これで堪忍を!」

光君が私に何やら縦長なフリップを差し出した。それは特大サイズに拡大印刷されたシャークの休日の前売券だ。

「『映画の世界へご招待! リアルシャークの休日』……『inローマ』ああぁ!!?」

「そ! 今回のしたたびは海外企画、イタリア編! 実は私、この映画の日本版主題歌を担当させてもらったの。そのPVを、ラブラブなお二人に撮ってきて貰いまーす!」

「え、じゃあ佳奈さんは今回行かないんですか?」

「うん。だって主題歌が入るニューアルバム、まだ収録全曲終わってないし。代わりにPVでは一美ちゃんの彼氏役が必要でしょ? だから光君を呼んだの」

そういう事だったのか。今回は光君が撮影に同行するのだ。

「ドッキリは正直ちょっと気が引けたかもけど、テレ湘さんが僕達を海外旅行に連れてってくれるんだから。ローマで本物の真実の口やったり、トレビの泉でコイン投げるなど!」

光君はさぞ嬉しそうに小躍りした。だが、それでは浅はかというものだ。

「光君、ちなみにローマで何をするか知ってるの?」

「うん。だから、映画みたいに真実の口とか……」

「そのフリップ、『inローマ』の下にやたら余白があるよね。よく見て、端がめくれるようになってる」

「え? あっ本当だ! タナカさん……」

「いいですよ、めくって」

フリップから粘着紙を剥がした光君は、前髪で表情が隠れていても解る程、顔面が蒼白した。フリップ上に現れた文章は、上の文字と繋げて読むと『映画の世界へご招待! リアルシャークの休日inローマ県オスティア・ビーチ~スキューバダイビングで人喰いザメの王国へ~』と書かれている。

「そっちへ!?」

彼もまた、私と同様に番組に騙されていたという事だ。するとタナカDが高笑いしながら、タブレットPCで企画書を開いた。

「お二人には最初の三日間でライセンスを取得して、四日目にサメと潜って頂きます。天候とかあるので五日目は予備日にしていますが、運が良ければ真実の口にも行けるかもしれませんよぉ」

「行けるかもしれませんよぉ、じゃないですよ。何が悲しくてイタリアまで行ってサメのいる海に潜らなきゃいけないんですか!」

「あやや……あやややや……」

「しかもこんなショッピングセンターでネタバラシしたって事は、どうせここで荷物買って今から行くんでしょ? 予算一万とかで」

「さすが紅さん、よくわかってらっしゃる」

「今から!? しかも一万円で旅支度を!?」

「安心して下さい、一人一万です。うははははははは!」

私達したたびチームにとっては定石である無秩序な行動に、光君はただ困惑している。

「じゃあ光君、衣装買いに行くよ。デートに行く服がなかったなら、PVに出る服だって持ってないでしょ」

「えっでも、流石にダイビングスーツは現地じゃ?」

「サメと泳ぐだけで終わらせるわけないでしょ? だぶか海中ロケなんてさっさと終わらせて、二人で街ブラする撮れ高で佳奈さんのPV埋め尽くしてやるんだ!」

「そ、そうだ……せにゃ! 見てろよ佳奈さん!」

「ふっふっふー。そう簡単にいくかな? 衣装に予算使いすぎてだぶか後で後悔するなよっ!」

「国際モデルのこの私のプチプラコーデ力を侮らないで下さい。だぶか佳奈さん本人が出てるPVより再生数稼いでやる!」

斯くして、また私達は旅に出る事になった。『行った事のない場所にみんなで殴り込んで、無茶して、笑い合って、喧嘩して、それでも懲りずにまた旅に出る』とは佳奈さんの言葉だ。それが私にとっての日常であり、私はこのような日々がいつまでも続くと漠然と思い込んでいる。

し か し 、 そ れ で は こ の 『 私 』 に 金 剛 の 有 明 は 訪 れ な い 。 間 も な く 時 が 来 る 、 金 剛 の 楽 園 ア ガ ル ダ が こ の 星 を 覆 い 尽 く す の だ 。

0 notes

Text

第21回ミニ講座 楠正勝、即ち元祖虚無僧・虚無登場!

「虚鐸伝記」を読み解く 其ノ五!

前回は、寄竹が虚空蔵菩薩堂でみた夢のお話、古伝二曲伝説でした。(張伯から代々吹き継がれていた曲はどーなっちゃったの!?ですが)その後、霧海篪 mukaiji、虚空篪 kokujiの二曲は吹き伝えられていきます。

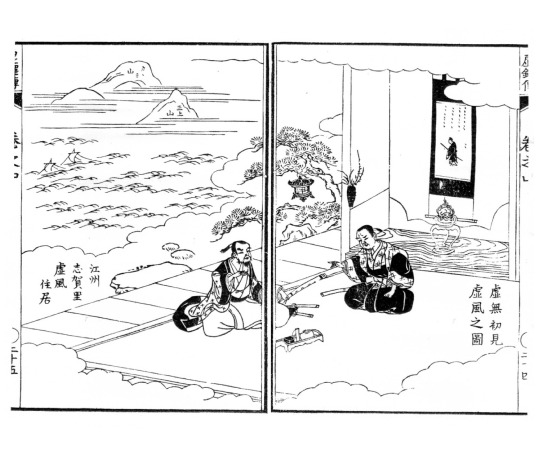

虚無初見虚風之図

江州志賀里虚風住居

(近江の国、志賀の虚風の家に虚無が会いに行くの図)

「虚鐸伝記国字解」より

以下、漢文が「虚鐸伝記」

かな文字入が「虚鐸伝記国字解」です。

その下に私の簡単な日本語訳。

晩年在于洛東徘徊于皇城終傳此音塵哉塵哉傳之儀伯儀伯傳之臨明臨明傳之虚風傳之虚無

「寄竹晩年、洛東にありて、皇城(こうじょう)を徘徊して、ついにこの韻を塵哉(じんさい)に伝う」とは寄竹は年寄らるるまで、都の東に住みて、折々は王城の近辺を徘徊して、行き来せらるるが、ついには虚鐸、霧海篪、虚空篪を塵哉に教え、塵哉は儀伯に教え、儀伯は臨明に教え、臨明は虚風に教え、虚風は虚無に教えし事也。これらはまことに、実を教え伝えし事を明せり。

晩年、寄竹は京都の東に住んで近辺を行き来していた。そしてついに、霧海篪、虚空篪を塵哉に教えて、塵哉は儀伯に教え、儀伯は臨明に教え、臨明は虚風に教え、虚風は虚無に教えた。

虚無即敏達帝後胤楠正勝也南朝微而一門盡没義気雖烈勇志雖剛知時之不可爲蟄入淡海之中會虚風而嗣此伝

「虚無は即ち敏達(びだつ)帝の後胤(こういん・子孫)楠正勝也。南朝微にして、一門ことごとく没しぬ。義気烈(ぎきれつ)なりといえども、勇志剛(ゆうしごう)なりといえども、時のなすべからず事を知り、蟄して淡海の内に入り、虚風に会(かい)して、此の伝を嗣ぐ」とは虚無は楠正勝にて有り。此時、南朝は後醍醐天皇の御系なりしが、軍利なかりしゆへ、よしのの皇居、しだいに衰えさせ給い南北利合の比なれば、楠、是非無く、世をのがれたり。忠義に心をかためて、大勇のこころざしありといえども、此時いくさ起こしてもすでにかたむきしうへは、よろしからざる事を能知りて、蟄すたる也。蟄は蟄居にて冬虫のとぢこもりたる事也。其ごとくにしばらくとぢこもり居られけるが、いつまでかくて有べきなれば、しづかに近江の国に立越えて、虚風にあふ。虚風も常ならぬ、士なれば、虚鐸の伝をさづけければ、虚無是をうけて時節をうかがひし事也。【敏達天皇】(びだつてんのう、538 - 85年 日本の第30代天皇)

虚無とは敏達天皇の子孫、楠正勝のこと。南朝破れ一門は壊滅。勇ましく強かったけど、どうすることも出来ず、隠居して近江に居た虚風に会って尺八を教わる。

不剃髪不著法衣服俗衣不爲文穿掛絡抱米嚢完圓笠以蔽面

是はそれより、虚無が身のふるまひをかきし事也。其かたち、髪を剃らずとは、有髪の姿にて、坊主になる事をやめし事也。法衣を着ずといふは、衣をきずして、俗衣を着たる事也。俗衣とは、常に人々の着るもの也。文をなさずとは、文、模様、縞類を着ざる事也。掛絡(かけらく)を穿ちとは、掛絡は小さき袈裟の白條あるをきる也。略せるもありと見えたり。穿ちとはかける事也。米嚢をいだきとは、今の三衣袋をかけし事也。完圓笠以(かんえんりつをもっ)てとは、顔をおおふ為に、あみ笠の丸きをもって、かくせし事也としるべし。

虚無は髪を伸ばしたまま、坊さんの格好はせず模様無しの普段着で、小さめの袈裟をかけて、その上に三衣袋をかけて、顔を覆う為に丸い笠を被った。

逍遥于城市戸戸発虚鐸

「城市に逍遥してここに虚鐸を発す」とは右のかたちにて、所々の城下町々村々の家々の門戸の外にて、虚鐸を吹き、修行し歩かれし事也。

虚無は城下町を行き来して家々の前で虚鐸を吹いたとさ。

「虚鐸伝記」の内容は今回はここまで!

ここで、この中に出て来る虚無僧用語、

乾坤張(kenkonbari)、不生不滅 (hushō humetsu) の「乾坤張」について詳しく調べました。

(「虚鐸伝記」国立国会図書館蔵)

乾坤張 不生不滅

是は小板をもって為之。一面には乾坤張書の三字、一面には不生不滅の四字を書し、歩行にこれを持つ。是は中をゆいつくる事なり。長さ大小によるべし。

と書いてあります。

虚無僧は乾坤張 不生不滅と書いた板を持ち歩いたそうです。次回のミニ講座の回での虚鐸伝記に書かれているので詳しくは次回ですが、「乾坤張」(けんこんばり)とは「乾坤板」とも言い、旅の虚無僧が持つ木札で、つまり位牌であり、行き倒れで死んだ時の墓標であるそうな。

寺によって書かれている文字に違いがあるようで、「不生不滅」のほかに「凌霄峰頂看雲人 普化堂中第一祖」とか「吹けば行き吹かねば行かぬ浮雲の風にまかする我が身なりけり」など書かれていたそうです。

墓標を持ち歩くとは…。

そんな覚悟で旅にでます?

私が使っている餉箱は高橋虚白師が作ったものを譲り受けたのですが、そこに乾坤張 不生不滅と書いてあり、虚鐸伝記を読むまでは何の事か分かりませんでした。不生不滅は般若心経にもあり、仏教用語で「何ものも生ぜず,また滅びないということ。 輪廻の世界から解放された世界観に立つと,絶対的な実在はないということを表現するときに用いる言葉」と、調べればすぐに分かるのですが、乾坤張はよく分からない。乾坤は天地だとか、陰陽のことだそうですが、乾坤張に関しては辞書でもネットでも分からない。

早速、尺八研究家の神田可遊氏のに質問したところ、中塚竹禅著「琴古流尺八史観」に書いてあるとの事。詳しく頁まで教えてく下さいました。んー、世界でここにしか乾坤張の説明が無い。という事なんですね。。。。何でもネットに出ているわけではない。結局、この中塚竹禅の本は、尺八の歴史や用語の辞書みたいなものなんですね。ただし、全部読まないと何がどこに書いてあるかは分からない…。これ丸ごと一冊誰か英訳したらいいのにねー。

その他、別の乾坤は虚無僧が持っていた持物の別の物の意味もあり、ややこしい。

【乾坤(ケンコン)・六腑(ロクフツ)】どちらも紙製の袋で、乾坤には寄進された銭を納め、六腑には寄進された米穀を納める。これが虚無僧の作法で、布製のものを使うものは偽虚無僧だとされたが文化年間より布袋を持つ事となる。俗に紙袋。要するに乾坤は天地乾坤の意で何もかも一切を包容すという所から虚無僧の所持品を一切入れる為の袋、六腑は五臓六腑の事で腹の中の一切という事で食物を入れ���袋という事。

こちらの乾坤は袋の名前。

「六腑」を食べものの入れ物の名前にするとは中々面白いネーミング。

今の箱形の偈箱になったのは江戸時代後半のようです。お米よりも現金になったからのようで、んー。お金がものを言う時代になっていったということですね。

私も、お米でも有り難いな〜とは思いますが、やっぱり現金のほうがもっと有り難い笑。

さて、楠木 正勝についてザッと調べました。

「前賢故実」 巻第10 菊池容斎 (武保) 著 明治36年

(国立国会図書館より)

楠木 正勝(くすのき まさかつ)は、南北朝時代、南朝および後南朝の武将。南北朝合一時の南朝方の総大将。楠木氏の当主。楠木正儀(まさのり)の嫡男で、楠木正成の孫にあたる。

父正儀の没後、斜陽の南朝を支え、軍記物『後太平記』でその戦術が太公望呂尚(たいこうぼうりょしょう)にも喩えられるほどだったが、大局は覆せず、1388年に平尾合戦で敗北し、さらに1392年楠木氏の本城千早城(ちはや)を喪失した。同年閏10月に南北朝が正式に統合してしまった後もなお室町幕府に徹底交戦するも、1399年応永の乱の敗走中に負った創傷により、翌1400年に死亡した。

仏教界では、正勝は戦を重ねるうちにこの世が無常であることを知り、死を偽り身分を隠し、悟りを得て後半生は仏僧として活動し続けたというような伝説が生じた。普化宗中興の祖の一人である虚無(きょむ、こむ、一説に虚無僧の語源)や、曹洞宗の禅僧・傑堂能勝(けつどう のうしょう、足利義満から崇敬された高僧梅山聞本の後継者)あるいは正巌徳勝(しょうがん とくしょう)などにそれぞれ「楠木正勝の出家後の姿であった」とする伝説がある。正勝を虚無と同一人物とする伝説は、尺八の起源を説く18世紀末の『虚鐸伝記』にも登場し、和楽器史上にも足跡を残している。また、浄土真宗本願寺派4世善如(ぜんにょ)から浄土真宗を学んだと言われ8世蓮如(れんにょ)の片腕であった浄賢は正勝の孫と伝わる。

歌川 芳虎 画「大日本六十余将」「和泉 楠正勝」

演劇博物館所蔵

おお、勇ましい!

ですが、結末を知っていると何ともその背中に悲壮さが滲み出ているような…

正勝の父、正儀死後に楠木氏の勢力は急速に衰え、わずか300余騎を残す程度であったが、北朝の武将山名氏清は正儀に苦しめられた経験から、楠木氏はあえて劣勢を装っているのだと過剰に警戒し、楠木軍と山名軍は膠着状態にあった『後太平記』はこの様子を『三国志』の「死せる孔明生ける仲達を走らす」の故事で喩えている。

1388年8月17日未明、子飼いの精鋭騎兵200を含めた1000余りの手勢を率い、紀伊国から帰京の途にあった室町幕府第3代将軍足利義満を奇襲しようと企てる。しかし、赤坂城に駐留中の山名氏清に動向を察知されており、河内国平尾に先回りされ、自軍の4倍近い3500余りの兵と戦うことになる。正勝は奇策や挑発など手を尽くしたが、氏清は慎重に慎重を重ねて徹底防御を貫いたため、正勝の軍が疲弊してきたところを狙われ、最後は数的優位を活かされて散々に打ち破られた。これを平尾合戦(ひらおかっせん)と言い、この敗北により南朝の滅亡は決定的となり、4年後の1392年には楠木氏の根拠地である千早城が陥落し、最終的に南北朝合一に至った。

その後、1399年、守護大名大内義弘が応永の乱を起こし、室町幕府に対し反旗を翻すと、正勝もこれに呼応したが、境に3か月余篭城の末に、反乱軍は幕府軍に敗れ、決着がついたことを知った正勝は、玉砕していたずらに死ぬのは無益であるが、降伏するのもまた恥である、と言って退却し、大和路に向かって逃走した。

敗走中、戦闘で負った傷が悪化し、1400年に死去。

(参照wikipedia)

死んだ事は分かっている事なのに、いろんな伝説が生まれているということは、戦で死なせるにはもったいないキャラクターだったのでしょうかね。

もしくは、利用するのにもってこいの境遇だったのか。

尺八史においても、この南北朝の時代は空白の時代でもあるんですよね。史料がほとんど残されていません。混乱期で世の中尺八どころではなかったか、貴族から民衆へ尺八は渡った時期で、文字で残さなかった時期でもあるようです。

詳しくはこちら↓

「尺八空白の100年に何があったのか!?」

https://shakuhachi-kataha.tumblr.com/post/615096065393360896/%E5%B0%BA%E5%85%AB%E7%A9%BA%E7%99%BD%E3%81%AE100%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AB%E4%BD%95%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B

劣勢と分かっていながらも戦い抜くという姿勢が何やら日本の死生観の美的感覚をくすぐるのか知りませんけど、死んでも尚こうして後世の人々に語り継がれる、楠正勝氏は、本当は一体どんな人だったのかお会いしてみたいものです。

さて、次回は『虚鐸伝記』の最終回!の予定!

お楽しみに〜🎵

...

1 note

·

View note

Text

各地���会報

花鳥誌 令和2年10月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和2年7月2日

三日の月花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

灯籠を濡らし今朝より梅雨に入る 喜代子

梅雨晴れの磯の香りが波立ちて 英子

幼き日虹の不思議を尋ねをり 都

シャネルてふ香水今も飾り棚 同

発つ駅も終着駅も合歓咲けり 同

湧き上る雲の峰見つバス待てり 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月4日

零の会

坊城俊樹選 特選句

五月闇仏の耳に残る金 和子

黒南風やかつて船入る川浅し 佑天

葉擦れより夏蝶青く飛び出せり 光子

街白く老を舞ふかな黒揚羽 三郎

川濁る水無月の街映すため 小鳥

夏蝶の昏き川面をめざしをり 佑天

疫病の最中を夏の目黒川 梓渕

金泥を脱ぐ阿羅漢へ星涼し 光子

五月雨を蒼き帯とし目黒川 眞理子

七月の遠きまなざしして羅漢 梓渕

三百年思索の羅漢梅雨御堂 同

半夏雨ひとつの仏とく濡れて 順子

岡田順子選 特選句

五月闇仏の耳に残る金 和子

お不動の炎に焦げて夏の蝶 俊樹

大日如来へ凭れて濃紫陽花 俊樹

川匂ふコレラの昔引き摺つて 光子

乳母車祖父に押さるる木下闇 同

川風と蚊遣火のある定食屋 久

オレンジのルージュを引きて入る茂 同

天荒るる地上に苦き桜の実 炳子

蝋燭へ羅より手白く伸ぶ 小鳥

梅雨闇の足音を聞く羅漢像 和子

舟入場跡の痕なく花さびた 炳子

羅漢像に座して修する夏祓 眞理子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月4日

花鳥さゞれ句会

世に出でし明智神社や夏の蝶 雪

海に向く砲台跡や梅雨荒るヽ 匠

白南風や眉引くだけの化粧して 和子

梅雨激し雨の太さは棒の如 清女

雲の峰野球少年声高し 啓子

人の世に又めぐりきて盆供養 天空

(順不同)

………………………………………………………………

令和2年7月10日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

雲の峰教授の自転車ぎいぎいと 都

紫陽花や祈る言葉を密談す 悦子

横跳びで蚊柱避ける土手の道 宇太郎

わが名負ふ形代に息そつと吹き 都

半夏雨朱墨一筆葉書かく 悦子

五月雨を訪へばサックス練習中 幸子

俳聖の苔むす句碑や青嵐 益恵

二里程を寡黙の祖母と閻魔詣 すみ子

古代蓮苑に咲かせて博物館 和子

町に住む子にどくだみを干す翁 美智子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月11日

札幌花鳥会

坊城俊樹選 特選句

夕薄暑新橋駅のガード下 清

夕涼し猫たむろする裏渋谷 同

誰を待つかやバス停の月見草 岬月

眠らせて久しき硯洗ひけり 慧子

昼顔の色やはらかく瓦礫中 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月11日

枡形句会

栗林圭魚選 特選句

陽子姉を偲ぶ夕星白桔梗 亜栄子

祖母の手の糊のあんばい藍浴衣 ゆう子

繰り言の相手出目金泡一つ 多美女

波打つて青田の風の迫り来る 和代

青山椒ぴりりと旨し郷の膳 ゆう子

句碑裏の沢蟹あをく水光る 文英

蹲の水音に散る沙羅の花 多美女

母好み染め抜き浴衣島の宿 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月12日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

出水禍や声高に友電話口 和魚

隧道を抜け稜線に夏の雲 貴薫

長針を時報に戻す夏館 有有

立葵色失はず登り切り 怜

大薬缶でこぼこのまま麦茶煮る あき子

紅蓮や散つて苔庭艶やかに 史空

梅雨晴間キャッチボールの音ぴしり 和魚

梅雨最中不安も詰めて旅鞄 三無

道をしへ遠き道のり励まされ 史空

夜の闇ぐうすぐうすと牛蛙 エイ子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月13日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

心太うつかり心ひらきけり 上嶋昭子

一匹の蚊に肌を打つ阿修羅かな 世詩明

マネキンも腕を抜かれて更衣 信子

梅雨出水遍く海に注ぎけり 世詩明

羅や少しは弱音吐き給へ 上嶋昭子

大男ぐつたり倒れ大昼寝 みす枝

兄を背に庇ふ気丈の水鉄砲 上嶋昭子

海開きなき砂浜に貝拾ふ 久子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月14日

萩花鳥句会

この梅雨は暴れ線状降水帯 祐子

マスクして七夕茶会始まりぬ 美恵子

高三の球児へおーい雲の峰 健雄

一皿に色めく瞳さくらんぼ 陽子

夏館猫と聴き入るベートーベン ゆかり

サングラス外し僧侶の顔になり 克弘

(順不同)

………………………………………………………………

令和2年7月14日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

月明り短き丈の青田揺れ 紀子

夕焼に染まる親子の影大小 実加

主待つ犬の瞳にある夕焼 登美子

夕方も扇子手にする集会場 紀子

目隠しの役目は成さず麻暖簾 同

夕焼やコンクリートに写る赤 あけみ

沖縄の手紙と熟れたマンゴーと 裕子

含羞草子の声援に葉の増えて 同

了解とだけ来る絵文字ソーダ水 登美子

知らぬ間にほぼ乾きたる洗ひ髪 裕子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月15日

福井花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

通り雨風鈴和して鳴りにけり 啓子

合歓の花こぼれて川の綺羅となる よしのり

自転車の漢疾風大夕立 同

縁側に男冥利の裸かな 同

淋しさを羽にお歯黒とんぼかな 雪

落し文勝家公の安堵状 同

ほととぎす源平永久に相容れず 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月16日

柏翠俳句記念館句会

坊城俊樹選 特選句

石仏に仏足石に梅雨深し 雪

母と子に海酸漿と云ふ昔 同

九つの頭を鎮め梅雨の川 千代子

万緑を鎧ひたるごと天主閣 かづを

涼しさや花街抜ける下駄の音 一仁

雨やみて重く飛び交ふ夏の蝶 輝子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月19日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

鎌倉が匂へる寺の梅雨の闇 慶月

先生と唖蟬残し山門去る 千種

山城址より錐揉みに夏落葉 炳子

腥きものより翔てり黒揚羽 千種

観音を芯に藪蚊の太柱 同

城山の要路を塞ぐ蟬の穴 圭魚

初蟬やはるかかなたといふところ 千種

栗林圭魚選 特選句

蟻濡れて膨らむ苔を上りけり 和子

篁の風を涼しく年尾句碑 秋尚

観音の笑みを仰ぎつ藪蚊打つ 俊樹

年尾句碑拭ひて親し陰涼し 文英

腥きものより翔てり黒揚羽 千種

玉虫の日矢にきらりと彩極め 三無

湿りたるメタセコイヤの森涼し 同

涌水の底に影曳く糸蜻蛉 斉

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月21日

鯖江花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

一本の草矢発止と受け止めし 雪

一本の草矢に射らぬ傷の跡 同

一天は梅雨の冥さや日本海 信子

片蔭に研屋荷物を下ろしけり 上嶋昭子

水鉄砲止め貫禄を通しけり 同

實実の扇子の風を送りくる 洋子

風立ちて千の風鈴品定め ただし

ガラス戸を四角にめぐり梅雨の蝿 同

梅雨深し友一人づつ遠くなる 同

半作と呟く農夫梅雨出水 一涓

水鉄砲笑つてしばし死んでやり 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年7月(投句のみ)

九州花鳥会

坊城俊樹選 特選句

蛸壺に夏葱育て蜑の家 初子

絵日傘を回す数ほど想ひをり 勝利

ざつくりと祖母編む棕櫚の蝿叩 志津子

窓越しの守宮に臍のありさうな 愛

半夏雨昼を灯して仏彫る 初子

薄目開く吾子の寝息よ終戦忌 寿美香

裸子のつくつて見せる力瘤 伸子

蓮開く中将姫の面影に 美穂

水馬水面の壷天境地とし 志津子

梅雨に倦みひらひら踊るワンピース 成子

荒梅雨や人は小さく泥を掻く 朝子

向日葵の覗く教室空つぽで 睦子

1 note

·

View note

Photo

1/1元旦 誕生日/杉原千畝 堂本光一 役所広司 ジョン万次郎 増田明美 香山美子 尾崎紀世彦 庄司智春 大友康平 沢田亜矢子 小林恵美 誕生日 1383年 一休宗純(禅僧) 1827年 ジョン万次郎(通訳・教師) 1863年 クーベルタン(近代五輪の父) 1864年 川上音二郎(俳優・オッペケペー節) 1883年 鳩山一郎(政治家・元首相) 1900年 杉原千畝(外交官) 1907年 人見絹枝(陸上) 1919年 J・D・サリンジャー(作家) 1919年 細川隆一郎(評論家) 1919年 田端義夫(歌手) 1924年 マシアス・ンゲマ(赤道ギニア初代大統領) 1925年 大泉滉(俳優) 1925年 中野孝次(作家) 1926年 早乙女貢(作家) 1932年 長門勇(俳優) 1934年 児玉清(俳優) 1935年 角野栄子(童話作家) 1935年 新宮正春(作家) 1935年 倉本聰(脚本家) 1936年 アブドーラ・ザ・ブッチャー(プロレス) 1937年 水野久実(女優) 1940年 加藤一二三(将棋) 1940年 九里一平(漫画家・タツノコプロ社長) 1940年 淡路剛久(法学) 1944年 香山美子(女優) 1945年 ジャッキー・イクス(レーサー) 1945年 ロベルト・リベリーノ(サッカー) 1945年 角淳一(アナウンサー) 1945年 尾崎紀世彦(歌手) 1946年 槇大輔(ナレーター) 1947年 沢田亜矢子(女優) 1949年 Mr.マリック(超魔術) 1949年 高田渡(歌手) 1951年 高橋源一郎(作家) 1951年 夢枕獏(作家) 1953年 国友やすゆき(漫画家) 1956年 大友康平(ハウンドドッグ・歌手) 1956年 役所広司(俳優) 1957年 野呂一生(カシオペア・ミュージシャン) 1958年 しりあがり寿(漫画家) 1959年 ポップコーン正一・正二(タレント) 1960年 中森明夫(コラムニスト) 1960年 塚本晋也(映画監督) 1964年 ジミー大西(タレント) 1964年 増田明美(マラソン) 1976年 庄司智春(品川庄司・タレント) 1979年 堂本光一(KinkiKids・タレント) 1980年 箕輪はるか(ハリセンボン・タレント) 1981年 林智勝(野球) 1983年 小林恵美(タレント) 1987年 ジュンス(細亞俊秀) (韓国:歌手(東方神起)) 1989年 江成正元 (俳優,えなりかずきの弟) 1992年 秋山大河(ジャニーズJr.・タレント) 誕生花は 福寿草、花言葉は“幸せを招く” 誕生石は ガーネット(garnet)、宝石言葉は“真実の愛” 元旦 新年の幕開けの日。年のはじめを祝う国民の祝日。 1948(昭和23)年7月公布・施行の祝日法によって制定された。 「旦」は「日の出・朝」の意味で、「元旦」とは1月1日の朝を指す。 初詣 年が明けてから、初めて神社仏閣に参拝すること。 氏神様やその年の恵方に当る方角の社寺にお参りをして、その年の無事と平安を祈る。「恵方」とは、その年の福徳を司る神「歳徳神」の所在する方角のことで、何事をするにも最も良いとされる方角のことである。 昔は大晦日の夜に社寺にお参りして一度家に戻り、元日の朝になって再び参詣していたが、今では大晦日の夜から出かけて行って、社寺の境内で元旦を迎えるという形も見られる。 年賀 新年の挨拶を述べる為、親戚や知人、上司、近所の人々等を訪れる。 現在では年賀状でその代りをするようになっている。 初日の出 若水 元日の早朝に井戸から水を汲んで神棚に供えること。またその水のことも「若水」と言う。 朝早く、まだ人に会わないうちに汲みに行き、もし人に会っても口をきかないしきたりだった。若水は一年の邪気を除くと信じられ、神に供えた後その水で家族の食事を作ったり、口を漱いだりお茶を立てたりした。 若潮,若潮迎え 元日の早朝、潮水を海から汲んで来て神に供える。 四方拝 天皇が、午前5時半(昔は寅の刻)に束帯を着て神嘉殿の南座(昔は清涼殿の東庭)に出御し、皇大神宮・豊受大神宮・天神地祇・天地四方・山陵を拝し、宝祚の無窮・天下太平・万民安寧を祈る儀式。 (旧)新年 1948(昭和23)年までは「新年」という祝日で、四大節(新年・紀元節・天長節・明治節)の一つとされていた。 少年法施行の日 法務省刑事局が実施。 1949(昭和24)年のこの日、前年7月15日に公布された「少年法」が施行された。 神戸港記念日 1868年1月1日(旧暦1867(慶応3)年12月7日)、神戸港が外国船の停泊地として開港した。 神戸港は、横浜港と並ぶ日本の二大国際貿易港で、神戸市発展の原動力となった。 鉄腕アトムの日 1963(昭和38)年のこの日、フジテレビで『鉄腕アトム』のテレビ放映が開始された。 初の国産アニメだった。 解放記念日 [キューバ] キューバのナショナルデー。 1959(昭和34)年のこの日、キューバ革命が達成された。 歴史・出来事 0646年 孝徳天皇により国政大改革の詔勅が宣布された(大化の改新発詔) 1618年 江戸城の大奥が男子禁制に 1869年 三浦半島・観音崎に日本最初の燈明台 (パーソナルカラー用品ドレープ、見本帳,PCCSのご用命はc3(シーキューブ)) https://www.instagram.com/p/B6wChj3A84s/?igshid=1n8mqwm9sfuhp

0 notes

Text

第五講|ヨーロッパと日本をつなげる

日本文化の禅から世阿弥の時期、ヨーロッパはまさにルネサンスを迎えていました。ルネサンス時代についてはよく「人間復興」とか「人間再生の時代」とかと書いてあります。それまで続いていた暗黒の中世からやっとトンネルを抜けて開花した明るい時代だとか、いよいよヨーロッパが人間性を取り戻した輝かしい時代、としてとらえられている人も多いでしょう。でもそんな単純なことではないんです。そこには「神の知」と「人間の知」をめぐる、情報編集的な葛藤が色々と複雑におこっていた。

ヨーロッパでも日本でも、人間文化のいちばん奥には、古代神話の世界があったわけです。これをまとめて「ミュトス」といいます。神話世界、筋書きという意味です。アリストテレスが早くに指摘した上で、人間文化はこの筋書きに絡んで進んでいるという。わたしたちは自分たちの民族の記憶を、長らく神々の神話に託して継承してきました。それがやがて制度化され組織化され、宗教として体裁が整ってくると、神はバーチャルではあるけれど、全知全能の存在になって、現実社会のセンターとしてそこかしこに君臨していぎます。

それを最も推し進めたのが、ヨーロッパにおいてはユダヤ教とキリスト教です。ユダヤ=キリスト教では「知」というものは全知全能の神から流出してくるものだと考えたんです。そしてそれを人間社会が受け継いでいく。そのレセプションのために、「神学」のような体裁が生まれ、また神の知の管理センターとしての教会や修道院が発達していったわけです。そしてそこに「神父」という人たちが登場しました。教会や修道院はまさに「神の知」を形としてあらわすようにつくられました。

社会や文化には「同」を求める流れがある一方で、必ず「異」となる流れがあるわけで、ヨーロッパではその「異」が中世で目立ってくるんです。

12〜13世紀ごろの教会の建築様式のことを「ゴシック」という言い方をします。パリのサン・ドニ教会とかノートルダム寺院とかケルン大聖堂とかが有名です。いずれも尖頭アーチが天空に伸び上がった、巨大で壮麗なカテドラルです。巨大な一冊の聖書を建築によって体現したような空間。

ゴシックという言葉は、ゴートっぽいという意味で使われた言葉で、野蛮な異教徒たちの様式、という意味あいをもっていました。純正統派的なキリスト教の様式とは違った、異教徒の匂いをぷんぷん放っていたというわけです。意外です。

ゴート人というのは、4世紀から5世紀にかけてゲルマン人の大移動にともなって北方からやってきて、ついにイタリアに入って東ゴート王国をつくった民族です。

キリスト教は「異」なる外部者たちによってもたらされた異教徒な文化やシステムを、「同」の中に取り込みながら、だんだん論理やデザインや情報戦略を強化していくという歴史がずっと続いていく。ごくごく縮めていえば、ルネサンスというのは、この異教趣味にかなり傾いたところから出てきた文化様式。「異」は「異」として認めようじゃないか。

もともと中世のキリスト教は、人間が人間のことや自然について探求したり思索したりふるような「知」を禁じていた。アダムとイブがエデンの園から追放されたのは���禁断のリンゴを食べたからですが、あれは人間が知らなくていいことを知りたがった、という意味です。

ダヴィンチは、人間解剖図も書けば水流の観察もすれば、ヘリ��プターや飛行機の設計もする。芸術から科学まであらゆることに手を出していた。キリスト教的にいえば、このような好奇心というか知の探求精神そのものがたいへんに異教徒だったわけです。キリスト教が封印してしまった「人間らしい知」というものがヨーロッパの古代の地層のなかに眠っていた。それが古代ギリシア・ローマの「知」です。なかでもプラトンの哲学やアリストテレスの論理学や自然学です。しかし、これらもきちんと保存し継承してきたのはヨーロッパ人でなくてイスラム文化圏の人々。多くがイスラムの「知恵の館」に収集され、アラビア語に翻訳されていた。

で、12世紀〜13世紀にかけてキリスト教的な信仰とギリシア・ローマ的な哲学や理性をなんとか調和させるためにラテン語という特殊な言葉を用いて独自の学問体系をつくろうとします。一言でいえば、どうやってキリスト教とアリストテレス体系を両立させるか、融和させるかということに挑んだ特別の学問。ラテン語はそういうために作られた体系言語。

13世紀半ばくらいになると、かなりの点でうまく融合できるようになっていきます。このスコラ哲学(ムダな論議をたくさんしてきた)の頂点の時期がちょうど建築様式としての「ゴシック」に対応している。

ゴシック建築もスコラ哲学も、キリスト教の教義、すなわち神の知を、いかにして現実世界に置き換えていくかというところから生まれたというふうに見るといいでしょう。そのために「神の知」をいったん部分部分に分けて、それぞれについて合理的で現実的な解釈を加えておいた上でそれを再統合していくという方法をとっていったわけです。

こうしていったん再統合されると、そこからさらに次の新しい方法が生まれていきます。建築様式でいえば、ゴシックからグレコ・ローマン様式、すなわちギリシア・ローマ様式。東ゴート王国の地層の下に眠っていたギリシア・ローマ文化が前面に出てきた。ここからルネサンス様式というものが芽生えていく。

ルネサンスといえば、だいたいイタリアにおこった文芸やアートの動向のことを指すことが多いのですが、同じころにヨーロッパ各地、ドイツでもフランスでもイギリスでもスペインでも、それぞれの国においてルネサンス的な文化の盛り上がりがありました。

ヨーロッパ中世の夜明け。

出来事①

キリスト教権力の弱体化

十字軍遠征そのものは結果的に失敗。ローマ教皇庁の権力が後退。

出来事②

教皇権にかわって各国の国王の力が増大

とくにフランスとイギリスが大きく台頭。14世紀には領土問題や王位継承をめぐって100年にわたる英仏戦争がおこります。このときイギリスに圧されていたフランスを救うために立ち上がった一人の女性。ジャンヌダルク。13歳の少女が神のお告げによって立ち上がりフランス郡を勝利に導いた。

出来事③

イタリア商人の近代化

十字軍をきっかけにイタリアの港湾都市を拠点とする地中海交易が活発になり、たとえばベニス、ジェノバ、フィレンツェ、ミラノといった都市が大きな経済力をもっていた。とくにシェイクスピアの戯曲で有名な「ヴェニスの商人」たちは、東方からもたらされる香辛料や絹などをヨーロッパ諸国に売りさばいて儲けまくった。

イタリアの商業都市でルネサンスが開花した背景。

こういう変化のなかで、キリスト教自体も大きく変わっていく。1450年にグーテンベルクが活版印刷を発明。最初に印刷されたのが聖書。人々が聖書を身近に手に取ることができるようになると、これまでのローマ教会の在り方に疑問をもつ人々があらわれてきます。ドイツの修道僧マルティンルターがでてきて「95か条の問題提起」をしたことがきっかけで宗教改革につながる。

このときに聖書の教えに戻ろうというスローガンを掲げて登場したのが、プロテスタント派。日本の大学でいうと、青山学院、明治学院、関西学院など。

さらにフランスのカルバンが厳格な聖書主義を説いて宗教改革を強力に推し進めた。このような動きに対して守旧派のカトリックも「イエズス会」が組織される。イエズス会は教皇の絶対権力を守りプロテスタントと徹底的に対抗し、未知の国々に出かけては熱心に布教していく。日本にキリスト教をもたらしたフランシスコザビエルは、このイエズス会の宣教師。上智大学、聖心女子大、清泉女子大、白百合、南山大学、ノートルダム、平安女学院。

人間の歴史は古代このかた長いあいだ、本を読むときは声を出していた。本は音読しかできなかった。それがグーテンベルクの活版印刷以降、黙読がはじまり、声の文化が薄れていった。

印刷革命と宗教革命の引金を引いたルネサンス時代の次が(途中マニエリスムをはさみ)バロック。バッハ、ヘンデル、モンテベルディの時代。バロックというのは「ゆがんだ真珠」という意味。代表的なのがベルニーニの彫刻。1620年ごろにサン・ピエトロ大聖堂の装飾彫刻をすべて請け負う。「物語性の強調」とても演劇的でドラマチック。そして2つ以上の焦点があり、その2つの焦点が互いに動きあって独特のねじり感覚、ドラマ性を生み出している。バッハの「フーガ」は2つのモチーフが互いに追いかけけっこする様式。追想曲。ルネサンスでは焦点はつねに一つだった。

ルネサンスの世界観では宇宙はたった一つので、神秘主義の影響もあってマクロコスモスとミクロコスモスは神を中心にして完全に調和ひているもの、秩序をもったものと考えられていた。

バロックでは、唯一型の宇宙観が崩れはじめマクロコスモスとミクロコスモスとが二つながら対比してくる。かつ、二つの世界はかならずしも完全に対照しあっていない。それぞれが動的でそれぞれが焦点をもちはじめる。

ルネサンスでは正円の世界、バロックでは楕円。

バロック時代は科学革命がおこっていた時代。極大のマクロコスモスと極小のミクロコスモスのそれぞれについて科学によって明らかにされていった。16世紀半ばにコペルニクスが地動説を発表。(その前はプレイマイオスの天動説)イギリスでは1600年にウィリアムギルバードが「地球磁石論」著作、イタリアのガリレオガリレイは天体望遠鏡をつくる。ドイツでは、ケプラーが宇宙モデルを構想して惑星が楕円軌道を描いている「ケプラーの法則」を発表。17世紀後半になると、ニュートン「万有引力」

シェイクスピアこそ、バロック的な光と影の、神と人間の、生と死の葛藤を物語にした作家。ハムレットの悩みこそ「生きるか死ぬか」まさに二焦点的、バロック的。

編集とは。

そのままではいっしょにしにくいものや、それまで誰も関係があるとは思っていなかった現象や情報に、新しい関係性を発見したり、もう一つ特別な情報を加えることによって関係線を結んでいく。新たな対角線や折れ線を見つけていく「方法の自由」、「関係の発見」

人間は、マクロとミクロを考える葦

デカルトの(我思う、ゆえに我あり」は人間の存在を世界の存在とともに数学のように証明したかった。そのデカルトが自分よりも30歳も年下なのにどうしても会いたくて会いにいったのがプレースパスカル。「パスカルの定理」「人間は考える葦である」「人間は、自然のうちでもっとも弱い一本の葦にすぎない。しかしそれは考える葦である」

人間は折れやすく壊れやすいからこそ考えるのだ。人間の小さなことがらに対する敏感さと、大きなことがらに対する無感覚は、奇妙な入れ替わりを示している。

同時期日本では、分割しない見方がさまざまな日本文化を生んでいく。座の文化、一座建立。いろいろな人々が集まって一座を設けて、そこに何かを見立てていく。そこには出会いがある。一期一会、分割しない文化。

東山文化(銀閣)では、和風と漢風の融合がおこる。如拙や周文といった人たちがあらわれて、和風の水墨画が生まれ、ついち狩野派が大和絵の方法を加えた日本的な水墨画の一派をおこします。そしてこれを、雪舟が完成させた。

一休さん(一休宗純)を慕って茶人の村田珠光(そのあと珠光の好みを継承した武野紹鷗、完成させた利休がでてくる)や能の金春禅竹、連歌師の飯尾宗祇が大徳寺に集まっていた。

利休の茶の湯を「侘び茶」、本当は立派な唐物を揃えてもてなしをしたいのだけれど、とりあえず今はこんな粗末な道具しかない、あなたに申し訳ない、といった詫びる心をあらわす。

つながりの文化。人と人のつながりだけでなく、茶碗や花や庭や言葉や書がそれぞれつながっていった。

千利休。一本の竹を選び出す眼、竹を一辺両断にする決断力。

利休の茶の湯精神を継承したのが、古田織部。織部は武家の出身でお父さんが信長に従って情報戦略を担当していた人。ただ、織部は利休の精神を誰よりも理解しながら、茶の湯をもう一度、開放する。茶室を広くし、窓も八つ開けた明るい空間「八窓庵」に。自由奔放にゆがみ茶碗を好んだ。織部焼は美濃や瀬戸でたくさん作られている。

ルネサンスの利休、バロックの織部。

利休の茶(長次郎の茶碗)は正円の世界。茶の湯という一つの焦点だけを極めていった。織部のほうは、ゆがみやひずみをもった楕円の世界。まさにバロック。

日本文化はいつも対称的。

「弥生型、縄文型」「公家型、武家型」「都会型のみやび、田園型のひなび」

「漢」と「和」の両立、「和」のアマテラスと「荒」のスサノオに象徴されるような二つの軸で動いてきた。

0 notes

Text

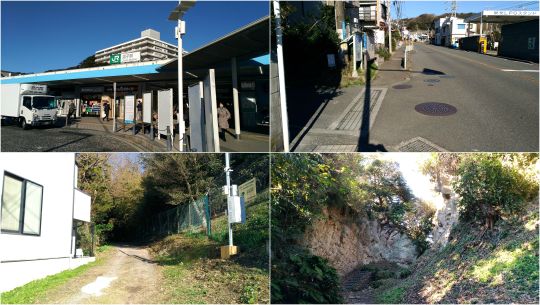

2018.12 鎌倉アルプス

近場で日帰りで帰ってこれる山はないかなーと探していたところ、茂原から乗換なしで行ける鎌倉に「アルプス」と冠したハイキングコースが存在するのを知り、観光地でもあるのでちょっと行ってくることに。

【コースタイム】茂原駅 (0652)→ 逗子駅(0918)→名越切通 (1005)→ 水道山展望台 (1025)→ 関東の富士見百景 (1040)→ 衣張山 (1050)→ 天園ハイキングコース明王院方面入口 (1115)→ 天園休憩所 (1150)→ 休憩 → 天台山 → 太平山 (1225)→ 鷲峯山 → 勝上嶽(1250)→ 半僧坊 (1255)→ 天園ハイキングコース今泉台4丁目入口 (1310)→ 明月院 (1320)→ 亀ヶ谷切通し→ 化粧坂切通し → 源氏山公園 (1350)→ 大仏坂切通し → 長谷配水池 (1425)→ 極楽寺駅 (1435)→ 稲村ヶ崎駅入口 (1450)→ ヨリドコロ→ 稲村ヶ崎駅 → 鎌倉駅 (1701)→ 茂原 (1915)

歩行 5時間20分(休憩含む) 19.8km

茂原から逗子まで乗り換え0回!バスに乗り換える必要もなくそのままハイキングをスタートできるし、かなり快適。

逗子駅に降りたのは初めてだけど、割と栄えてるし人が多い。線路沿いの商店街を通っていく。途中の八百屋さんが長ネギ3本100円とかブロッコリー70円とか、恐ろしく安い値段で売られていてすごく買いたくなった。長ネギもってハイキングする人なんていないだろうけどな。

まず向かうのは名越切通し。幹線道路に沿って向かうのだが、そのまま進むと切通し下のトンネルをくぐってしまう。途中で看板も何もないので、トンネル入口まで着いたときに、自分が行きたいのはこの真上であることに気が付いた。本当は「栄光LPGスタンド」直前で左に曲がるのが正解(写真右上)。こんなの分かるか!

道を曲がるとすぐに坂になる。この道であれば確かにトンネルの上まで登れそうだ。普通の住宅街の道なんだけど傾斜がエグくて、車で登るには苦労しそう。登りきった十字路は右に曲がる。道なりに進むとコンクリートの道から土の道になる(写真左下)。ここがさっきのトンネルの上かな。向こうから小学生が先生に連れられてゾロゾロとこっちへやってきた。地元のことを勉強する校外学習だろうか。写真を撮るために通過を待っていたらめっちゃジロジロ見られた。

名越切通し(なごえきりどおし)とは、鎌倉時代に尾根を掘り割って作られた通行路で、鎌倉と三浦半島を結ぶ重要な道だったとのこと。1233年の資料にも名前が出てくるらしく、約800年前から存在が確認されている。この目で見てみると、たしかに山がかち割られたように強引に道を作った感じがする。しかもずいぶん深く掘ったようで、両側が5mくらいの崖になっている。この道を切り開いた鎌倉時代の人間たちのエネルギーに圧倒される。

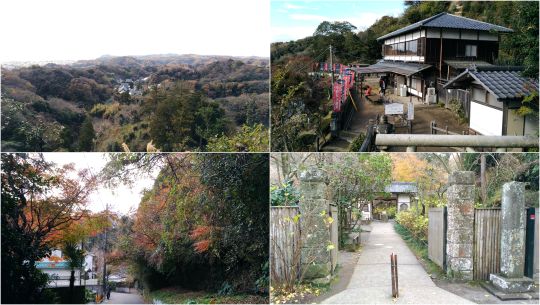

切通しを通過してすぐのところに、まんだら堂やぐら群への分岐がある。せっかく来たので向かってみるが土日しか公開しておらず、本日は平日のため見学できなかった(写真左上)。分岐まで引き返し衣張山方面へ向かう。道中は割と整備された道で歩きやすいし、この時期でも緑が多いのが印象的。途中で通過した展望台のようなところは駿河湾の一部が見渡せる(写真左下)。一応富士山も見えた気がするが木々がちょっと邪魔かな。

先へ進むと次に現れるのが「お猿畠の大切岸」という、高さ3~10mの断崖が尾根に沿って 800m以上連続する遺構(写真右下)。最近の研究で石切作業跡であることがわかったとのこと。両側でススキが揺れる中、大切岸の横を通過していくのがなんか季節感あり歴史感ありで、この日みたく天気が良いときはハイキングコースとして最高だと思う。

大切岸を近くで見てみると、崖の一部が削られてえぐられた感じ。800年の年月を経て風化し、なめらかな壁になっている。鎌倉時代の石切作業ってどんなだったんだろう、ずいぶんと労力がいりそうだけど。

大切岸を通過し、次に向かったのが水道山展望台。途中の分岐を、上り坂のコンクリートの道の方へ進むとたどり着く。ここからの展望が素晴らしかった!駿河湾が広く見渡せ、富士山を遮る木々もない。開放的な広場にベンチが2つ備えられていて、座って休憩しながらこの景色を眺めることができる。山登りしながら青い海を間近で展望できるところってそんなに多くないと思う。通過するのはもったいない穴場なので、次に来たときも休憩地点としてまた利用させてもらおう。

分岐まで戻り、本来のルートへ。少し進むとそのまま住宅街が現れる。ここからまた山に入るまでの道は「関東の富士見百景」と言われており、進行方向左側正面に富士山を見ることができる(写真左下)。横に植わっているのはおそらく桜の木で、春なんかは富士山を眺めながらのお花見ができて、それこそ百景の名にふさわしい景色となるんじゃないかな。

そして再び山の中に入り、いつの間にか衣張山山頂を通過していた。途中展望広場みたいなのが二箇所あったような気がしたのだが、それのどちらかが衣張山山頂だったと思う。看板とか目立たたなかったから気が付かずに通過してしまった。写真右下がおそらく衣張山山頂から撮ったと思われる景色。

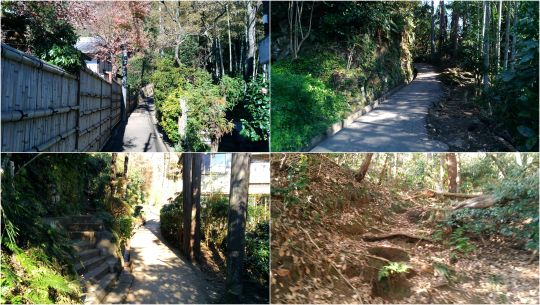

衣張山を通過すると100m以上一気に下る。登りだと結構きつい道だったかも。草木が生い茂っており、快晴なはずなのに結構暗い。この林を通過すると市街地へ出る。以上の道は今回の縦走のほんの前哨戦でしかないんだが、途中にいくつもの展望広場や史跡を通過し、しかもこれから歩く道と比べて人が圧倒的に少なく静かであった。ぶっちゃけ以降のハイキングコースはそんなに展望よくないし、今回の登山の良いところの7割はこの道だった。これから向かうコースは「天園ハイキングコース」と言って知名度があるわけなんだけど、こっちの道の方が断然人気になってもおかしくなく、かなり不思議。鎌倉アルプス縦走するなら絶対オススメ!

市街地へ降りたらしばらく道路を進み、明王院へ向かう。この神社の裏手に天園ハイキングコースの入り口がある。

明王院へは入らず、神社と民家の間の細い道を進んでいくと登山道っぽくなる。このとき、この道を真っ直ぐ進み続けると行き止まりとなる・・・って民家のおじさんが親切にも教えてくれたんだけど、正直何も言われなかったらまっすぐ進んじゃうよ、いかにもな道だし。登山道は写真左下の、石段を登り林に突入する方が正しい。いやいや、これどう考えてもこれまっすぐ進んじゃうから!しかも石段の道は民家の敷地っぽい感じだったし。そして石段の方の道を進むと最初のうちはかなり急勾配。ロープとか無いので、土や落ち葉でずり落ちやすい。

藪のトンネルをくぐり、切通しと思われる道を通過するなど40分ほど進む��、なんだか人の声が聞こえてきた(今までは誰ひとりとして遭遇しなかった)。ちなみに途中まで特に展望など無し。

人の声が聞こえてきたのは天園休憩所という、なんかモノがあちこちに散らかっている小屋から。ちょうどお昼時でもあったし、ここでお昼休憩にしようかなと思い寄ってみる。ベニヤ板でできた手作りの椅子とテーブルが設置されており、20人も座ったら満員になりそうな程度の休憩スペースである。営んでいるのは老夫婦かな?

注文したのはおでん。普通おでんといえば醤油ベースとか、鰹だしの聞いた茶色の汁だと思うんだけど、ここのは塩味の無色透明の汁。具はうどん・豆腐・わかめ・人参・こんにゃくと、自分の常識が間違っていなかったらこんにゃく以外はおでんとしては珍しいのでは?まぁこういう郷土料理なのかもしれん。決して美味しくないわけではないが、やはり食べ慣れたおでんと比べるといろいろ物足りない感じがするのが正直なところ。からしが異常に辛かった気がするが、これは気のせいか?この小屋の名物は「ふろふき大根」で、他の人が注文したのを見たのだが、煮た大根1/2をタワーのように皿に立てて、その周りをキャベツで覆って味噌ダレをかけたもの、といえば伝わるだろうか。見た目のインパクトがすごすぎた。あれは1人じゃ絶対に食べきれないかな、自分は

この天園ハイキングコースは明王院以外にもいくつか入り口があり、最初のうちは全然空いていたんだけどこの休憩所あたりからは人が急に多くなった。ココらへんは人気のコースなのかも。ところどころ富士山が見れるような展望の良さそうな場所あったし(ただし前述の前哨戦ほどではない)。この日はたしか金曜日だったはずだが、それにしては人がかなり多かったと思う。太平山山頂すぐ近くにある広場は100人くらいお昼休憩していたし、ツアーで来た団体客も見かけた。

ちなみにこの太平山は鎌倉市で一番高い場所なのだそうだ。そして車で上まで上がってくることが可能な模様(山頂のすぐとなりが何かの建物の駐車場になっている)。近くにゴルフ場があったけど、これのかな?

大平山から約30分進むと建長寺の裏山、 勝上嶽に着く。ここからは建長寺を後ろから見下ろせ、さらにその先には鎌倉市と駿河湾までセットとなっている(写真左上)。朝は天気が良かったが、この時間になると雲が出てきており、もう富士山は見えず。とりあえず急な階段を下り半僧坊まで行ってみることに。半僧坊から先は建長寺への拝観料500円払わないと入れない。建長寺に降りようか迷ったんだけど、ここはこのまま天園ハイキングコースを終わりまで進むことに。おかげでまた急な階段を登り直すことに。

もとの道に戻ってからハイキングコースの終わりまでは10分くらいだったか、市街地へ下り終了となった。ここからまた街歩き。

12月だけどココらへんはまだ紅葉が残っており、チラホラと色づいた木々を見かけた。また10分ほど歩くと明月院という神社に着く。

この明月院付近から横須賀線の線路にぶつかるまで南下する道が、なかなかに風情があった。道路と民家の間には水路があり、民家に入るにしてもいちいち橋が架かっている。また民家といってもお茶屋だったり美術館だったりレストランだったり、この古風な道に似合った風貌をしており、ここでも時代を感じることができる。

横須賀線とぶつかったところで進路を東へ変える。ちなみに西へ向かうと北鎌倉駅。亀ケ谷切通しに向かうため途中で右折するが、そのまままっすぐに進めば鶴岡八幡宮に着く。

亀ケ谷切通を通過したはずなんだけど、どれがそれに当たるのか正直わからずに通過した。コンクリートで舗装されている道しか歩かなかった(と記憶している)し、今までみたいに尾根を人間が削った荒々しさはまったく無かったので通り過ぎたと思われる。

亀ケ谷切通しを通過し、源氏山公園へと向かう。途中 地元の中学生と思われる3~5人組をいたるところで見かけたが、おそらくこれも校外学習で、地元周辺の歴史を探ろう的なやつだと思われる。みんな源氏山公園を目指していると思われ、一緒になって歩いていった。

案の定、源氏山公園では先生が待機しており、到着した生徒を確認して次の場所へと向かわせていた。源氏山公園の源頼朝像を見たとき遥か昔の記憶が蘇ったのだが、ここ小学生の頃来たことある!!たしか小学4年生の頃、学校の校外学習で。ここで昼食のお弁当食べて、上空を飛んでいるトンビを見ていた気がする。一応ここも展望広場みたくなっているけど、そこまで眺めは良くない。まぁこの銅像が有名なのかわからんが、まぁ来なくてもいいかも・・・。

さてお次は大仏坂切通しへ向かう。途中の道、特に展望が良いとかはない・・・。ニワトリがいたよ。

大仏坂切通しも亀ケ谷切通しと同様、よくわからずに通過した。

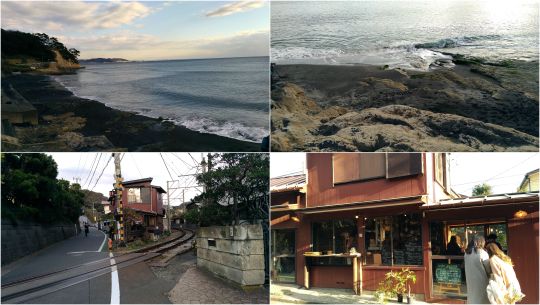

面白かったのは大仏坂切通しを下った先の、江ノ電と合流してからの道。民家を抜けてまず現れたのが江ノ電のトンネル。トンネル上の橋は撮り鉄の住処なのか、10人くらいカメラ持った人たちが電車が来るのを待機していた。おそらくトンネルを抜けて出てきた江ノ電が撮れるのだろう。トンネルのすぐ先に極楽寺駅があり、ここから稲村ヶ崎駅まで江ノ電の線路に沿った道となる。

ちょっと驚いたのは、電車と道路を隔てるような柵は一切なく、普通に線路に侵入できる、と思いきや江ノ電も割と頻繁に通過するので、歩いている真横を電車が通っていき迫力ある。平成が終わり次の元号が控えている中、このように電車が街に溶け込むような場所も珍しいのではないか?

やがて正面に海が現れ、今回の旅の終わりが見えてきた。海岸に到着すると正面には大島が、右には江ノ島。さっきまで山にいたのに、今目の前は海。鎌倉��歴史も自然も充実してますなー。

偶然通りかかって偶然見つけたお店が↑の写真、「ヨリドコロ」。稲村ヶ崎駅近くにあり、古民家をリフォームしたそうで、外観は古いが内装は普通のカフェ。立地が独特で、目の前で江ノ電が通過するのを眺めることができるように線路ギリギリに建てられた物件となっている。

15時くらいに通りかかり、早めの夕食にするか栄えている鎌倉駅まで我慢するか、外から店内を眺めたりメニューを見たりして吟味していると、多くの人がお店の写真を撮ってる。なんか有名なお店の予感がしてグーグルマップで調べてみると、星4.4(205)という驚異の高評価(笑。もうここまで来たら入るしかない!と思い店員さんに人数伝えてから外で待たされること20分。ようやく席が空き店内に案内される。なにせ小さいお店で定員20人くらいだし、やはり人気のお店らしく混んでいたため。

待機中に何本も電車が通過していったが、外の席では目と鼻の先を江ノ電が通過していく。この時期の夕方だと外は結構寒いけど、それでも敢えて外がいい!という人がたくさんいた。たぶんこれが店一番の名物なのかと思われる(ちなみに外の席はたった3席限定)。自分が通された席は5人が座れる個室で、こんなところを一人で使ってしまっていいのかなーと思った。個室だと窓は線路側を向いておらず、通過する電車の音だけを堪能するという形になる。

おすすめメニューは干物と卵かけご飯らしく、朝は後者を200円台でたのむことができる。昼から夜にかけては干物定食がメインとなるが、値段が最低1000円、最高1700円と決して安くはない。ただ、定食を注文すると卵かけご飯もついてくるので、お店のおすすめを2つとも味わうことができる。

まず干物が焼き上がるまでの時間に卵かけご飯のたまごを準備するよう勧められる。黄身と白身を分け、白身を泡立て器を用いてたくさん泡立てるのがこのお店での召し上がり方のようだ。この作業が結構時間かかるので、定食が出てくるまでの15分くらいで準備しておくのが良いとのこと。

注文した料理がやってくるとご飯に白身をかけ(あまり泡立たなかった)、黄身を乗せて(崩さないほうが良かったかも)めっちゃインスタばえする画となる。味の方は、卵黄が濃厚で、干物は脂が載って外はパリッ!美味しくて皮まで全部食べてしまった。味噌汁は甘味噌を使っているのかな?口当たりが柔らかい気がする。これで1500円くらいと高めだけど、行く価値は全然あり!今回は平日の15時という変な時間だったからよかったものの、休日は2時間待ちになることもあると、お店の人が言っていた。あと、やはりテレビに出たことがあるみたいだねこのお店。

ヨリドコロで早めの夕食を終えたあと、すぐ近くの稲村ヶ崎駅から鎌倉まで江ノ電で移動。 車内はさすがにもうレトロな感じはなくなってきたね。 鎌倉駅から茂原までは総武線快速・横須賀線を利用して乗換なしで帰れるのが本当に便利。ここまでの長距離移動だとグリーン席がお得で、120キロ135分の移動でグリーン席代980円(平日料金)。下の階なら横浜駅まで貸切状態。品川から半分席が埋まり、東京駅でグリーン席も立つほど混雑する。このときちょうど18時。あと鎌倉駅周辺は結構賑わってるので、江ノ電からJRへは乗り換え専用改札は使わず、一度出てぶらぶらした方がいい。

朝夕の気温5℃はくらい、日中は10℃まで上がるが歩くと少し暑くなる。歩行時間は5時間20分で、距離にしてちょうど20キロ。考えようと思えばいくらでもルートがあるので、次は自分なりのルートを編み出してみたいと思う。逗子~衣張山は外せない。次は建長寺へ降りてみようかな、明月院の雰囲気も良かったな。源氏山公園は省いてもよい、極楽寺駅~稲村ヶ崎駅はわりと面白かったし、またヨリドコロに寄ってみたい。

0 notes

Text

【#文楽 関連ニュース】「【check!ラジオ大阪】文楽の魅力を届けます 「Hit&Hit!」月曜の髙岡美樹がやさしく解説 - 産経ニュース」他 全12件

【check!ラジオ大阪】文楽の魅力を届けます 「Hit&Hit!」月曜の髙岡美樹がやさしく解説 - 産経ニュース

「人形浄瑠璃 文楽」焼津で10月に上演 来月26日には鑑賞法紹介 - 中日新聞

今も昔も恋する気持ちは変わらない。古くも新しい『曽根崎心中』(本がすき。) - Yahoo!ニュース

<エンタメノート>知恵袋、博覧強記の「先生」 旭堂南陵さんを悼む(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

ホテルの朝食が…お好み焼き、たこ焼き、串カツってホンマかいな!ドラァグクィーンの接客も(まいどなニュース) - Yahoo!ニュース

旭堂南陵さん死去 「週単位」と余命告知、23日に死を覚悟の舞台リモート出演(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース

<エンタメノート>「刀剣乱舞」から歌舞伎まで「日本のエンタメ」が大集合 日本博特別公演(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

三味線メーカー「東京和楽器」が廃業危機 邦楽文化支える企業 コロナ禍でどうなる - 産経ニュース

MOTTAINAIもっと:コロナで打撃、山形・手編み草履老舗 伝統技術、守りたい 支援金募る /東京 - 毎日新聞

落語協会、柳亭市馬会長は4期目へ たい平、喬太郎らが常任理事、5人が新理事に…役員改選 - スポーツ報知

僧侶がPC操る『オンライン法事』話題、築地本願寺の危機感「今こそ資質が問われる」 - 福島民友

尾崎世界観が語る、人からの影響とコロナ禍の音楽活動 「今はいらないものに気づく時間」(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース

0 notes

Text

【#文楽 関連ニュース】「【check!ラジオ大阪】文楽の魅力を届けます 「Hit&Hit!」月曜の髙岡美樹がやさしく解説 - 産経ニュース」他 全12件

【check!ラジオ大阪】文楽の魅力を届けます 「Hit&Hit!」月曜の髙岡美樹がやさしく解説 - 産経ニュース

「人形浄瑠璃 文楽」焼津で10月に上演 来月26日には鑑賞法紹介 - 中日新聞

今も昔も恋する気持ちは変わらない。古くも新しい『曽根崎心中』(本がすき。) - Yahoo!ニュース

<エンタメノート>知恵袋、博覧強記の「先生」 旭堂南陵さんを悼む(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

ホテルの朝食が…お好み焼き、たこ焼き、串カツってホンマかいな!ドラァグクィーンの接客も(まいどなニュース) - Yahoo!ニュース

旭堂南陵さん死去 「週単位」と余命告知、23日に死を覚悟の舞台リモート出演(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース

<エンタメノート>「刀剣乱舞」から歌舞伎まで「日本のエンタメ」が大集合 日本博特別公演(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

三味線メーカー「東京和楽器」が廃業危機 邦楽文化支える企業 コロナ禍でどうなる - 産経ニュース

MOTTAINAIもっと:コロナで打撃、山形・手編み草履老舗 伝統技術、守りたい 支援金募る /東京 - 毎日新聞

落語協会、柳亭市馬会長は4期目へ たい平、喬太郎らが常任理事、5人が新理事に…役員改選 - スポーツ報知

僧侶がPC操る『オンライン法事』話題、築地本願寺の危機感「今こそ資質が問われる」 - 福島民友

尾崎世界観が語る、人からの影響とコロナ禍の音楽活動 「今はいらないものに気づく時間」(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース

0 notes

Text

●八(はち、は、ぱ、や)

本文を入力してください

◆八 - 8 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/8

8(八、はち、は、ぱ、や)は、自然数または整数において、7の次で9の前の数である。ラテン語では octo(オクトー)。

性質

8 は合成数であり、正の約数は 1, 2, 4, 8 である。

半素数でない合成数のうち最小の合成数である。

約数の和は15。

7 ← 8 → 9

素因数分解 23

二進法 1000

六進法 12

八進法 10

十二進法 8

十六進法 8

二十進法 8

ローマ数字 VIII

漢数字 八

大字 八

算木 Counting rod v8.png

八進法

◆八 | 漢字一字 | 漢字ペディア

八

常用漢字

教育漢字

10級

画数:(2)

部首:

部首内画数0

4012

482C

音

ハチ

訓

や・やつ・やっつ・よう

意味

①やっつ。数の名。やっつめ。「八景」「八方」

②多くの。たくさん。「八百万(やおよろず)」「八千代」

「八」の全画が片仮名の「ハ」になった。

下つき

尺八(シャクハチ)

なりたち

出典『角川新字源 改訂新版』(KADOKAWA)

指事。たがいに背き合っている二本の線で、わかれる意を表す。借りて、数詞の「やつ」の意に用いる。

◆八咫烏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/八咫烏

八咫烏(やたがらす、やたのからす)

日本神話に登場するカラス(烏)であり神。

神武東征の際、高皇産霊尊(タカミムスビ)によって神武天皇のもとに遣わされ、

熊野国から大和国への道案内をしたとされる。

一般的に三本足の姿で知られ、古くよりその姿絵が伝わっている。

八咫烏は、日本神話において、神武天皇を���和の橿原まで案内したとされており、

導きの神として信仰されている。また、太陽の化身ともされる。

◆八

部首: 八 + 0 画

総画: 2画

異体字 : 捌(大字)

字源

指事。二つに分けたさま。

日本語

フリー百科事典ウィキペディアに 8 の記事があります。

発音

音読み :

呉音 : ハチ

漢音 : ハツ

訓読み : や、やつ、やっつ、よう

数詞

八(はち)

二の三乗、即ちやっつを表す数。七の次で九の一つ前。8。

◆パー [1] 【八】

〔中国語〕

八。

・はち [2] 【八】

数の名。七より一つ多い数。末広がりの字形から、縁起のよい数とされる。や。やつ。やっつ。 〔大字として「捌」の字を用いる〕 → 八の字

[句項目] 八を寄せる

・【はち】[漢字]

・【八】 [音] ハチ

数の名。やっつ。また、多数。 「八逆・八道・八難・八苦・八卦(はつけ)・八景・八州・八節・八達・尺八・八大地獄」

・【鉢】 [音] ハチ ・ハツ

① 僧侶の食器。 「衣鉢(いはつ)((えはつ))・托鉢(たくはつ)」

② 皿より深く、口の開いた容器。 「乳鉢(にゆうばち)」

・や [1] 【八】

〔「よ(四)」の母音交替形で、倍数を表す〕

① はち。やっつ。 「いつ、む、なな、-、ここの、とお」

② はち。名詞の上に付いて複合語を作る。 「 -歳(とせ)」

③ 名詞の上に付いて数の多いことを表す。 「 -重(やえ)」 「 -千代(やちよ)」 「 -雲(やくも)立つ」 「 -衢(やちまた)」

・やあ [1] 【八▽】

「や(八)」の長音化した語。数を数える時に用いる。 「いつ、むう、なな、-」

◆八

意味

①やっつ。数の名。やっつめ。「八景」「八方」

②多くの。たくさん。「八百万(やおよろず)」「八千代」

[参考]「八」の全画が片仮名の「ハ」になった。

◆はち

〖八〗 ハチ・や・やつ・やっつ・よう

《名・造》ものの個数を数える時、七の次の、すなわち7に1を足して得る、数(に等しい値や順位)。

「年は二八(=十六)か二九(つまり憎)からぬ」

◆や【八】

《造》「八(はち)」の和語。

「―島が連なる」

◆第23回 漢数字「八」のめでたさ | 漢字の現在(笹原 宏之) | 三省堂 辞書

https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/kanji_genzai023

2008/10/16

その開会式は、8月8日の午後8時にスタートした。暑い日の遅い時刻に設定されたのは、その数字に因るものだという。つまり、その日時が選ばれたのは「八」という数字に意味があった。中国の浙江財経学院で会った大学生や大学院生も、開幕式に「八」が選ばれた理由を皆そのように認識していた。中国の人は「八」という数字を好む。それは漢数字に限ったことではなく、ナンバープレートでもアラビア数字の「8」が含まれるものは高値で取引され、「8888」と並べば、もう大変な価値が生じるプレミアものだという。

その理由は、「発財」(ファー・ツァイ fa1cai2)の「発」(发 發)、つまりお金を儲ける、金持ちになるという漢字と、「八」(バー ba1)との発音が互いに近いことにある。発音が似かよっているために、縁起が良いといって好まれているのである。広東語でも、この二字がやはり類似する発音であるため(ともに末尾に「t」という子音が残存している)、特に香港辺りでの「八」への投機熱は相当なもののようだ。このように中国語圏では、漢字は往々にして発音を重視して使用されている。

一方、日本人にとっても「八」という数は縁起が良いといって好まれてきた。めでたいことの日取りにしても、金額にしても、よくそのことが話題となる。その理由は、古くは「や」という語自体に数が多いという意味があったことなどによるようだが、現在ではきまって「八」という漢字の形が末広がりであって、次第に繁栄していくようでおめでたいからだ、とよく言われる。

◆ 「8」という数字にまつわる味わい深い薀蓄100 日本でも中国でも「縁起が良い」とされるワケ http://bit.ly/2w2CNa3 モノ・マガジン編集部 2018/03/02

モノ情報誌のパイオニア『モノ・マガジン』(ワールドフォトプレス社)と東洋経済オンラインのコラボ企画。ちょいと一杯に役立つアレコレソレ。「蘊蓄の箪笥」をお届けしよう。

蘊蓄の箪笥とはひとつのモノとコトのストーリーを100個の引き出しに斬った知識の宝庫。モノ・マガジンで長年続く人気連載だ。今回のテーマは「宮大工」。あっという間に身に付く、これぞ究極の知的な暇つぶし。引き出しを覗いたキミはすっかり教養人だ。

この連載の一覧はこちら

1. 8は整数のひとつ

2. ラテン語では「Octo(オクト)」

3. 「octo」、「oct」は8を表す接頭辞として使われている

4. 「octagon」(八角形)、「octagram」(星形多角形)、「octopus」(タコ)などがその例

5. 8人組、8重奏を「octet(オクテット)」と呼ぶ

6. 8倍、8重は「octuple」

7. Octoberは10月だが、ローマ帝国のカレンダーでは8番目の月だった

8. 正八面体からできる唯一の星形多面体は「Stella octangula(ステラ・オクタンギュラ)」。ヨハネス・ケプラーが発見した、最初の星形多面体といわれる

9. 八角形の内角の和は1080度

縁起の良い数字

10. 古来より日本では2の立方である8はすべての方位や広がりを表わす数として好まれた

◆【8の数字】スピリチュアルパワー神秘的な5つの意味とは | SPIBRE

https://spirituabreath.com/8-suuji-imi-21606.html

2019/05/01

数字の8については、「末広がり」で縁起の良い数字ということを聞いたことがあるのではないでしょうか?ほかにも日本には数字の8に関する色々な言われや意味があるようです。では、日本だけではなく、世界で、あるいはスピリチュアル的に8にはどのような意味が存在しているのでしょうか?

目次

1.8が意味するもの

2.八角形が意味するもの

3.宗教における8の意味

4.タロットカードにおける8

5.ラッキーナンバー8の意味

6.まとめ

◆末広がりじゃないの?数字の「8」って縁起がいいの悪いの ?

https://engimono.net/luckycharm/jlfxe/

2016/02/04

8は「末広がりの8」と言われて、縁起がいいというのは聞いたことがある人は多いと思いますが、不吉な数字という話も聞きます。実際にはどちらなんでしょうか。普段考えることのない数字の8について調べてみました。

もくじ

1 末広がりの8

2 中国の「8」

3 ノアの箱舟には「8」人

4 風水での「8」

5 え?「8」は縁起が悪いの?

5.1 西洋では「8」は不吉とも言われる

5.2 ちなみにミツバチも「8」を描く

わが国最初の書物「古事記」、また「日本書紀」には、八へのこだわりが多く見られます。大八島、八尋殿、八咫烏、八十建,八衢、八重雲・・・、三種の神器は、八咫鏡・八十握剣、八坂瓊勾玉と、鏡、剣、玉にみな八の形容詞を冠らせています。八は多大の意の日本における聖数であり、呪力のある数といえるのです。

◆古代における「八」の意味を考える その1 : 日本の古代を推理する

http://blog.livedoor.jp/t_tera1040/archives/31949145.html

2013/08/22

古代の事柄には、何となく「八」という数字が付くものが多いように思います。思い出すものを挙げると、八岐の大蛇(やまたのおろち)、八咫烏(やたがらす)、八咫鏡(やたのかがみ)、八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)、八幡の神(宇佐)とか、猿田彦が邇邇芸尊(ニニギノミコト)の天降りの際にと出会ったされる場所-天の八衢(やちまた)などです。聖徳太子に関連のある法隆寺の「夢殿」も八角です。

この「八」の意味については、色々な意味があると思いますが、まず私が思ったのは、よくいう「四方八方」の八-つまり東・西・南・北と、北東・北西・南東・南西の八つの方角がその元なのかなということです。例えば、現在はスサノオと同一とされている「牛頭天王」ですが、その王子は八人で「八王子」と言われ、陰陽道における「方位神(八将神)」になっています。方位と占いは関係が深いと思われますが、古代には、「太占(ふとまに)」という亀の甲羅をつかった占いが行われていました。それと関係があるのかはわかりませんが、同じ読みの「フトマニ図」というホツマツタヱと同様の文字ヲシテで書かれた図もその形が八を基にできているように思います。

◆二八そばの名前の由来 - イトメン

https://www.itomen.com/product/brand/28soba/history.php

二八ってどういう意味?

落語にもなった二八そば

「時そば」と言う、有名な落語があります。

そば16文の支払いを1文ずつ数え、8つまで数えて「今なん時だい?」

そば屋が「九つ」と答えると、以後10、11・・・と続け、1文ごまかす話です。

下げは、それを真似した男が、九つ時まで待てず四つ時にそばを食べに行き、8つの次が「四つ」、以後5、6となって・・・お後がよろしいようでとなります。

◆『助六、助八、助十の意味、ご存知ですか?』by 行列のできるさんが訪問

https://tabelog.com/ehime/A3801/A380101/38009944/dtlrvwlst/B211656106/

持ち帰りの寿司はないかなと思ってフロアを歩いていると、鮮魚売り場にちゃんと売ってましたよ。しかも割引中!

ショーケースを覗いてみると、なんとまあ助八が1個だけ売れ残ってました。まるでワタシが買いに来るのを待っていたかのような助八が1個だけ。定価400円+税が2割引き。

助六ってご存じですよね。いなり寿司と巻き寿司のセット。いなりは、お揚げ。歌舞伎に出て来る助六の恋人花魁の揚巻。なので、揚げと巻きの寿司のセットを揚げ巻きとは言わず、恋人の助六って呼ぶんだそうですよ。

そして、バッテラといなりのセットが助八、バッテラと巻きのセットが助十。そのわけは、巷間には伝わっておりません。

バッテラ4個といなりが3個。安いです。

◆尺八 - ウィクショナリー日本語版 - Wiktionary

https://ja.wiktionary.org/wiki/%E5%B0%BA%E5%85%AB

日本語

名詞

尺八(しゃくはち).

1.日本の伝統的な木管楽器の一種。

2.書画に用いる幅1尺8寸の紙や布地。

3.竹製の花器の一種。

4.(隠語)陰茎への口淫。フェラチオ。古くは口取り、雁が音などとも。

語源

標準の長さが、一尺八寸であることから。

◆今年は5月2日! 「 夏も近づく八十八夜~」の本当の意味を知っていますか?

https://tenki.jp/suppl/okuyuki/2015/04/30/3351.html

2015/04/30

そろそろ新茶が出回る季節。普段はあまり日本茶を飲まない人でも、コンビニで「新茶」のペットボトルを手にしたり、スーパーやデパ地下などで、どこからか漂ってくるお茶のいい香りに思わず立ち止まったり……なんて経験があるのではないでしょうか。

新茶といえば、思い出すのが「八十八夜」。

この日に摘まれたお茶を飲むと縁起がいい、と言われています。

でも、それは一体どうしてなのでしょう?

昔の人びとが「八十八夜」にこめた意味に迫ってみました。

ポイント解説へ

「八十八夜」とは、いつのこと?

「別れ」に「泣き」……八十八夜にまつわる伝承いろいろ

「別れ霜」から生まれた、現代のユニークな記念日

八十八夜に摘んだお茶を飲むと「長生き」できる?

「八十八夜」とは、いつのこと?

立春の日から「八十八日目」であることからその名がついた「八十八夜」。その年によって日にちが変わり、今年は、5月2日が「八十八夜」にあたります。立春や啓蟄、春分といった「二十四節気」を補完するものとして、言いならわされてきた「雑節」の一つです。

◆「二八(にっぱち)」って聞いたことありますか?|その他の研究 ...

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20160802hitokoto.html

2016/08/02

この記事をお読みの皆さんは、「二八(にっぱち)」という言葉を聞いたことがありますか。「二八」とは、2月と8月は商売が低調で売上げが下がるのが常だという意味の言葉です。その原因については様々いわれますが、そもそも本当に「二八」現象は発生しているのでしょうか?

今回はこの「二八」現象について、第3次産業活動指数などを用いて検証してみます。

まずは、第3次産業活動指数の動きを「小売業」全体といくつかの内訳業種ごとにみてみましょう。

◆「一か八か」の語源は何?|日本語・日本語教師|アルク

https://www.alc.co.jp/jpn/article/faq/04/90.html

「一か八か」は、「結果がわからぬまま運を天に任せて勝負を試みること」という意味の慣用句です。「一」と「八」がなんであるのかについては、いくつか説があるようですが、いずれもカルタ賭博から発生した言葉であるとしています。

一つは、賭博における「丁か半か」の「丁」「半」という字のそれぞれ上部をとったものであるという説です。

また一つは、「一か罰か」、すなわち「賽の目で一が出るかしくじるか」によるものであるとするものです。

一見、前者の説が有力のようにも思われますが、この表現を用いた過去の用例として、「一かばちか」と「ばち」のみを平仮名表記したものが見られます。「ばち」が「八」であるとの認識があれば、わざわざ平仮名表記が選ばれることに疑問が生じますし、また「八」の語頭が濁音化していることにも疑問が残ります。

語源の特定にはなかなか難しいものがあり、ここでもこれというものを提示しかねますが、以上の点を考えあわせると、もともと「丁か半か」の意味で用いられていた「一か八か」が、「八」と「罰」との語呂合わせの末、「八」の語頭が濁音化したという推論も成り立のではないでしょうか。

◆「東トウ」「八ミツ」…電車の車体に謎の文字列 どういう意味?

2018.12.27 乗りものニュース編集部 https://trafficnews.jp/post/82493

tags: 鉄道, 鉄道車両, JR東日本, JR西日本, JR東海, JR九州, JR貨物, 285系(JR)

JRの電車には、車体の端に「東トウ」「八ミツ」のような漢字1文字+カタカナ2文字が記されています。何を意味しているのでしょうか。

カタカナ2文字は国鉄時代から続く略号

JRの電車をよく見ると、車体の端に漢字1文字とカタカタ2文字が記されています。たとえば山手線のE231系電車500番台は「東トウ」、中央・総武線各駅停車のE231系電車は「八ミツ」、埼京線のE233系電車7000番台は「宮ハエ」などです。この文字は、その車両がどの車両基地に配置されているのかを意味しています。

◆八村塁、背番号「8」に決定! 実際のユニ姿に現地反響「ハチは日本語で8を意味する」

https://the-ans.jp/news/64954/

2019/06/27 - 米プロバスケットボール(NBA)のウィザーズから日本人初の1巡目指名を受けた八村塁。25日からミニキャンプに参加しているが、注目の背番号が「8」に決定した。チームが公式SNS ... 実際のユニ姿に現地反響「ハチは日本語で8を意味する」.

◆【道路の云われ(東京)】環七、環八は知ってるけど、環一~環六はあるの?

https://gazoo.com/drive/iware/190416.html

2019/04/16

普段何気なく通っている道。会話の中で「〇〇通り」「〇〇道路」とその名を呼ぶ事はあっても、その由来や意味を深く考えたことはあるだろうか? その意味を知ったとき、おそらくあなたは、その道を、その街を、より好きになるだろう。

首都圏にお住まいの方でなくても「環七」「環八」という言葉を聞いたことあるのではないだろうか。両方とも東京を走る幹線道路だ。

さて、環七、環八、ともに数字が付いているが、環一から環六というのは聞き馴染みがない。

環一から環六は存在するのだろうか?

結論から言うと、環一から環六は存在する。しかし、その名は浸透していない。

正式名称は「東京都市計画道路幹線街路環状第○号線」。これらの道路は昭和初期に計画された道路整��計画に端を発する。

◆「八」の���字の意味や音読み・訓読み・名のり・人名訓から、「八」の ...

https://b-name.jp/赤ちゃん名前辞典/all/八/?o=moji

赤ちゃん命名ガイドでは「八」の漢字を使った女の子の名前例や漢字の意味、訓読み・音読み、画数や電話での説明例などを紹介しています。その他にも無料で姓名判断が出来ますので、子供の名前を決める際や姓名診断をしたい時に活用ください。

意味: 数の名。やっつ。,八番目。,八回。

音読み: ハチ,ハツ

漢字の説明例: 漢数字の「ハチ」

訓読み: や(つ)・や(たび)・よう・やっ(つ)

◆2020年の針供養はいつ?意味や由来、針供養のやり方、事八日(事始め・事納め)との関係を紐解く

2020.1.29 https://precious.jp/articles/-/16754

針供養(はりくよう)とは、使えなくなった針を供養し、裁縫の上達を祈る行事です。当記事では、針供養の意味や由来、2020年の針供養の日はいつなのか、なぜ2月8日や12月8日が針供養なのか、事八日(事始め・事納め)と針供養の関係をご紹介します。また、「浅草観音 浅草寺」(東京都台東区)、「鐡砲洲稲荷神社」(東京都中央区)、「浄土宗八幡山浄光院 森巖寺」(東京都世田谷区)など、2020年に針供養を行う東京の有名な寺・神社や、「厳島神社」(神戸市兵庫区)、「大阪天満宮」(大阪市北区)、「若宮八幡社」(名古屋市中区)、「淡嶋神社」(和歌山市加太)など、2020年に針供養を行う近畿・中部の有名な寺や神社をピックアップしました。

0 notes

Text

30th Dec. 2018, Sunday

PLPロンドン_15週目_Yuki OSA

《旅の備忘録》

12/22 05:55 LTN → 09:50 BRI

N16のバスに乗って、旧市街手前で降ろしてもらう。バスの中の譲り合いや、チケットの受け渡しに南伊の人々の暖かさを感じる。

歩いて15分ほどで大通り沿いにある宿の近くまで着いたが、Googleマップの場所に宿がなく、右往左往。近くのビルの警備員の人に聞いてみたところ、その人もわからず、一緒に探してくれる。キオスクの友人に聞いてくれたりして、地図のポイントがワンブロックずれていることが判明。御礼を言って別れる。

宿の中は旧式のエレベーター。それを取り囲むように階段が螺旋状に上がっている。エレベーターは少し乗るのが気が引けて、階段で登る。

4階の宿に着く。両開き扉が狭い。片側だけ開いていて、肩幅ぎりぎりで荷物が引っ掛かる。

中には宿のおばさんと招き猫の人形が腕を振っている。受付前に立つイタリア人らしい長髪に少しパーマのイケメンがおばさんと話している。挨拶をするとその人もなんとフローレンスで学んだ建築家らしい。今晩エンジニアの友人とご飯を食べるけど一緒に来て語らわないかと言われたが、アルベロベッロに経つのでいけなかった。誘ってくれるだけで嬉しいと伝えた。またマテイラに行くことも伝えたら、マテイラは来年ヨーロッパのカルチャー首都に2019からなるという情報を教えてくれた。

部屋から若い女性がチェックアウトをして出て行く。

支払いを済ませると、おばさんが入浴用タオルを貸してくれた。優しい。お茶も飲まないかと言われたが、アルベロベッロ行きの電車が迫っていたので、丁寧に断った。

宿泊用の荷物を置き、手提げだけ持ちバーリの駅まで徒歩で向かう。10分ほどだが碁盤の目状の道はとても長く感じる。

駅に着いてみると掲示板に乗る予定の電車がなく焦る。駅員のおじさんに聞くと、違う駅だから地下を歩いて左に行けと言われたが、行ってみても何もない。引き返し通行人のおばさんに聞くがイタリア語でわからず。そうこうしているうちに、時間が迫りのこり3分。焦っていたところ、駅員の若い女性が地下に潜り反対側の車線のところが違う駅なのだと教えてくれる。ややこしい。

また地下に潜り反対側の車線まで走ってなんとか間に合うことができた。

12:03 Bari central→ 14:05 Alberobello

プッティガーノに着くとバス停があり、そこで待機。待つこと30分ようやくバスが来る。そこでもタバコを吸ったおばさんに助けられる。南伊の優しさに感謝。

アルベロベッロに到着。するも新市街に降ろされ場所不明。Wi-Fiもないので右往左往。ガソリンスタンドの売店のおじさんに教えてもらう。

トゥルッリの地域着。石積みのとんがり屋根状の家々が建ち並ぶ丘陵の眺めに感動。

インフォメーションセンターを探していると、美味しそうなパン屋。朝から何も食べていなかったので、プンチャをオーダー。15cmほどの温められた丸く薄べったいパンに、トマト、モッツァレラチーズ、ベーコンが挟まっている。美味。

バンダナっぽい旧式の帽子を被ったパン屋のダンディなおじさんに、インフォメーションセンターの場所を聞くと、何しに行くんだと聞かれ、地図をもらいにと答えると、うちにもあるからちょっと待ってろ、と引き出しを開けて地図を取り出すと、名所や巡った方が良いところを丁寧に教えてくれた。感謝。

プンチャを片手に食べながらトゥルッリの街並みを登る。石積みの狭い階段の両脇は、観光客向けの店で犇めいている。お土産には興味がないが、トゥルッリの内部が気になるのでいくつか入ってみる。とんがり屋根の裏側上部まで塗装されているところが多いが、石積みをそのまま見せているところも。円形の平面を長い二本の木製の梁が流れる。

観光店通りを離れ、住居群を歩くと、屋根の補修工事現場にあたる。しばらく眺めていると、その場で石を砕き、丁寧に石を積み上げていく技術はまさに職人技。1273年から続く技術の伝承。厚さ大きさの違うライムストーンを使い分け積み上げていく。分厚く大きな石は円形の壁に使われ1.3~1.8mほどよ壁を形成する。その上に木製の梁を二本流しつつ、屋根が上に乗る。屋根は三層構造で、まずはじめに屋根の構造となる20cmほどの少し厚めの石を内部空間側の斜め状の角度に合わせカットしながらとんがり状に積んでいく。この角度には緩やかさ加減を徐々に変えて、長年の構造に耐えうる知識が詰まっているらしい。次に隙間を埋めるための砕けた細かい砂礫を詰め込んで、最後に薄い石板を瓦状に積んでいく。屋根の最上部には、十字架だけではなくユニークなシンボルが、キリスト教の様々な願いや想いを込めた形豊かなかたちで表現されていると同時にキーストーン同様の役割も持ち、屋根全体のアーチ構造の重しにもなっている。外壁を白く塗装するようになったのはいつからか不明だが、1つの家が同じ素材で出来上がっていく光景は感嘆に値する。しかもその素材は、同じ地域から産まれた石なのだ。風景に対して相性が良く感ずるのはそういう事由であると感心。

17時過ぎに日が暮れて、そこからは夜のバスまでの6時間をどうするか考える。最近の色々な悩みなどを抱えつつ、思索に耽りながら直線上に歩き続けていると、大きなバシリカ様式の教会にあたる。中世の都市構成の誘導的意図を感じる。

中へ入り、お祈りなどをしつつ、座っていると、子供のためのクリスマス礼拝が始まる。賑やかな子供達が礼拝を済ませ帰っていく。

どれくらい座っていただろうか。気がつくと今度は大人たちのクリスマス礼拝が始まっていた。壮大なパイプオルガンの音や賛美歌の音、僧侶の聖書を読む声などが、幻想的に礼拝堂内に響き渡り、目を閉じて耳を澄ませる。

教会に滞在すること3時間半。とても心が落ち着いていた。

あてもなく夜の街を歩く。

夜のトゥルッリは、昼とは違った趣を見せる。月明かりと街灯に照らされた影の陰影が深いためか。

子供達が夜にもかかわらず大人も伴わず出かけていく。街角には井戸水の蛇口があり、そこへ首を傾けて口を近づけ飲んでいる。私も飲んでみようか。

20分ほど歩くと、広場にでる。広場はとても賑わっており、様々な店舗が出ている。

徐々に子供の数が減っていき夜も更ける。

23:25 Alberobello → 00:40 Bari

バスの中で寝過ごさないか心配であったが、なんとか宿に到着。

STAY@ Bari “MoViDa CaVour”

12/23

カフェでバスを待つ。本場のカプチーノは濃い。

クロワッサンも密度あり。

7:25 Bari → 8:35 Matera

マテーラに到着する。が、徒歩30分程度離れた新市街にて降ろされる。

途方に暮れていたところ、同じバスでバーリから来た、2人の若いカップルに話しかける。2人ともバーリで法律を学んでいて、来年就職らしい。今日はクリスマスイブ前日のワンデートリップにマテーラまで来たと言う。彼女の方は日本に二回も行ったことがあるらしく、話が弾む。旧市街広場までは道のりが同じで、一緒にローカルバスに乗り向かう。

旧市街着。カップルと別れる。

別れ際に教会になぜドクロが彫り込まれているのかについて少し話した。

南伊では結構多いらしい。

STAY@ Matera “L'Ostello dei Sassi”

宿着。荷物を置く。荷物といってもA4サイズのリュックだが、一日中担ぐのは応える。

15分ほど待つと受付の人が出勤してきたので、荷物を置いて良いかと聞くと、チェックインもできるということなので、そうする。イタリアのユースは一泊16ユーロくらいが相場で、どこも安い。

今回泊まるところは、マテーラ特有のサッシと呼ばれる岩窟住居をホステルに改装したところ。

荷物を置き、街へ出る。

光と影のコントラストが素晴らしい。街全体がどこを切り取ってみても彫刻作品として成り立つのではないか。

階段の折り重なる迷路のような街路を歩き、散策する。

サンタルチア教会を前に、殉難をあらわす聖杯のシンボルを目にする。この土地の人々が受けてきた、耐え抜いてきた苦悩や災難を思う。私事の悩みが小事に思える。

農家の家の跡、復元などを見つつ、土地の特性に合わせて工夫された生活様式を学ぶ。雪を貯めるシステムなども面白い。

歩き続け、登り続け、大聖堂手前の高台の道の途中にあるカフェで立ち止まる。

昼もとうに過ぎていた。

喉がとても乾いていたため、カフェアメリカーノを頼むと、バシリーカ州産のクッキーを一緒に出してくれた。とても美味しい。

1時間ほど座りながら景色を眺め、考え事をする。

続きの坂道を登ると、大聖堂があり、その眼下のもう1つの集落が見渡せる高台に着く。

日も上りきり15時くらいにはなっていたかと思うが、高台広場にあるベンチで、鞄を枕に横になる。

とても心地よい。

太陽と、風と、温湿度が最高のバランスでミックスされた感じ。

その後は当てもなく歩き続け、日も傾き、そろそろ帰ろうかという気持ちがよぎった時に、ダリの作品である彫刻が見えた。

どうやら、サルバドール・ダリの美術館が岩窟住居の跡地に整備されているようだ。

ダリの天邪鬼というべきか、すべてに対する反骨主義の徹底した作品コンセプトに感銘を受ける。

時間の速度は個人の感情や心の景色、触感、聴感、嗅感、立場であったり、周りの環境であったり、すべてに触発されて、まったくもって安定したものではない。不合理、不条理という言葉を久しぶりに目にした気がする。合理的なものと非合理的なものの狭間。不条理は時に災難もあれば、圧倒的な美を生み出す時もある。それを取り持つ合理的な知性といったところであろうか。

また、女性の秘める美しさに対する彫刻表現にも驚嘆した。シュールレアリズムの作家についてはほかにあまり知らないが、コンセプトはとても強い不条理に対するメッセージやイデオロギーを持ち合わせているが、その反面コンセプトと作品自体の一貫性はとても強く感じると思う。これほど説明を聞いて、なるほど、と感じる芸術作品はあまりないと思った。

だいぶ遠くに来ていたのか、帰路がかなり長く感じる。

旧市街を出ると、新市街との境界沿いの細長い広場に出る。そこを東の端にある宿まで、歩いていく。

途中で突然名前を呼ばれ、誰かと思い振り向いたら、今朝のバーリから来た法律を学ぶ学生カップルであった。どうやら彼らは30分後のバスでバーリへ帰るらしい。一日中誰とも話していなかったからか、珍しくとても話したい気分ではあったが、彼らのバスの時間もあるため、惜しみつつお別れをした。

宿に荷物を置き、寒さに耐えられる服を着込み、夜の街へ再び出かける。

ラビオリを食べる。

量は少ないが、黒トリュフの香りがとてもよい。

旧市街へ再び行き、今朝とは違うルートで歩く。

満月である。

ふと、隙間風を感じる。

崖沿いの厚さのある石積みの手摺に腰をかけ、崖に足を投げる。

12/24

08:35 Matera → 12:20 Naples

朝起きて、30分程度歩く。

バスを待つ。

ナポリへ向かう。

マテーラは高木と呼べる木々がとても少なく、そのために岩窟住居が発展していったのかもしれないが、西へ向かうにつれて、風景が変化し、木々が増えていく。

太陽の照らす芝に寝そべる牛を見る。

ナポリに昼に到着する。

いつものようにインフォメーションセンターで地図を貰うべく、探すが一向に見つからない。

昼も食べてから宿に行こうかと思っていたが、仕方なく、歩き始める。

街が汚い。

パリ北駅などの治安の悪さと同質の雰囲気を感じる。

足早に歩き続ける。

いつのまにか道幅がとても狭い旧市街へ。

歩いていると、上の方から名前を呼ぶ声が聞こえる。ユースホステルを利用して、こんなことは今までなかったから正直驚いた。

むしろ、呼んでもらえなかったら入口を見つけられなかった、と後から思う。

STAY@ Naples “Giovanni's Home”

3階に上がり、ジョバンニの家に入る。

70過ぎの小太りな優しいお爺さんといった印象だ。

奥の方で、1人の青年が手作りパスタを、丁寧にトレイの上に並べている。

ジョバンニ曰く、今からこのパスタを茹でて、宿泊している皆んなとランチを食べるという。

もちろんお前も食べるよなと言われ、驚く。

状況が読めない。

奥の青年は誰なのか。

ジョバンニは荷物をとにかくロビーにおいて、キッチンに来いと言う。

バシリーカ州特有の、とてもシンプルなパスタを作ると言う。Stracinati con i peperoni cruchi e mollica と言うパスタのようだ。ドライチリペッパーと乾燥したパン屑を使うガーリックとオリーブオイルの効いた素材の味がわかるパスタ。

その後、シンガポール人の2人が宿に帰ってきて、さっきパスタを並べていた青年(ブラジル人のジョアオと言うらしい。彼も私の2時間ほど前に到着し、突然パスタ作りを手伝わされたと言う)と、ジョバンニと私のその日宿にいたメンバー全員で出来上がったパスタを頂く。

とても美味しい。

話が弾み、全員の距離がぐっと縮まる。

今日がクリスマスイブであることを忘れていた。

その後、ジョアオとともに、ジョバンニからのナポリレクチャー(とても歴史に対しても話が深く、地理学的な観点から、火山の種類、彫刻芸術、現代建築家の作ったメトロの駅まで話が及ぶが、とにかく話が長い。)を聞く。

16時前になっていた。

ジョアオとともに街に出る。

ジョバンニお勧めの教会や円形競技場が住宅に変化したところ、地下通路などを探してみるが、どこもクリスマスイブのため閉まっていた。

途中雨が降ってきた。

やたらとジョアオはセルフィを撮っている。

彼からすれば私はやたらと路地を撮っている、と思っただろうか。

旧市街はどこも開いていないから、海でも見に行こうと言うことになり、海岸沿いの城や広場などを眺めつつ歩く。

彼とビールを片手に海沿いで飲む。

In to the wildの映画の話で盛り上がる。

さておき、彼はなんと19歳。私より10歳も若い。political science の中のstates sienceという、地方行政のマネジメント、デモクラシー、それらの歴史を学んでいるという。特に中世が好きらしい。シンガポール人にあとでブラジルの政治は酷いよねとからかわれていたが、そんな事はない、夢のある学問だと思う。

12/25

8:30 Naples → 10:00 Amalfi

アマルフィ着。

クリスマスなのでナポリにいても仕方がないと思いアマルフィに来たが、ここもほぼ閉まっている。

一件だけ海岸沿いに開店しているカフェを見つける。

とりあえずエスプレッソ。

海と崖と集落の奏でる光景が素晴らしい。

1時間ほど座りながら景色を眺める。

ガラガラだった周りの席も、客で賑わいを見せる。そろそろかと思い、立ち上がる。

クリスマスで唯一開いているのは教会。アラブシシリア様式の縞模様の入った列柱廊のある大聖堂に繋がる大階段を登る。

天気が良い。

太陽がクリスマスを祝福している。

教会に入るとミサの最中であった。

アルベロベッロの経験でクリスマスミサの流れや、お祈りの仕方なども分かっていたので、参加する事にした。

特に隣の人々と握手をして、隣人を愛し助け合うことを確認することがとても良い。

太陽の差し込む礼拝堂と、とても美しい歌声に、本当に自分でも驚いたが、涙が止まらなかった。

ハンカチで顔をふく姿が周りの人々には不思議だったかも知れないが、感動したのだから仕方がない。

ミサの後、街に出た。

観光客の姿が朝よりも増えている。朝閉まっていた店もぽつぽつと開いていた。2割弱の開店率といったところか。

中央通りを登っていくと紙に関する美術館があるとの情報を得たので登っていくが、見当たらず。当然のように閉まっていて見つけられなかっただけなのか。

その代わり、その道を登り続け、途中から獣道に変わる。

渓谷が深くなってゆく。

地元の人がBBQをした跡などがあったが、基本山道で枝を避けながら進んでいく。

渓谷の反対側は陽があたり、レモン畑が傾斜地に並んでいる。

どうにか反対側へ行く事はできないかと思い、渡れる橋を探すが見当たらない。

まっすぐ行くと、唯一昔の水道橋のような廃墟が現る。入口手前まで歩いて行ったが、昼にも関わらず、先が見えない暗闇。

仕方なく引き返す事にする。

アマルフィの街は、渓谷の中央に車が一台通れるくらいの幅の一本の道が海岸まで貫通していて、基本的にその道沿いに商店や薬局、クリニック、教会、ホテルなど小さいながらに隣りあいながら並んでいる印象だ。その道から一つ脇に入ると渓谷の両側に登るような感じで入り組んだ階段状の通路が張り巡らされている。通路の幅は人1人が歩ける程度なので80センチくらいだろうか、すれ違うの���肩を傾けなければいけない。とにかくこの通路が面白い。階段を登っては等高線に並行に歩き、また登る、を繰り返す。陽が当たるところもあれば、洞窟状に家々の下をくぐり抜けるものもある。

どのくらい登っただろうか、階段の両脇は家や高い壁で囲われているので、自分のいる場所を把握するのが難しい。

谷側の廃墟の壁の柵状の開口部から、明るく漏れる光があった。

覗くと廃墟の中には陽が溢れんばかりに入り込み、青々と茂る草の上に寝そべる一匹の猫がいた。最初警戒していたが、やがて堂々と再び寝そべりこちらを眺める。こちらも優しく見つめ返す。

猫を側に、頭をあげて目の前を見ると、廃墟の谷側の壁は崩れほぼ在らず、アマルフィ全体の街並みが見渡せた。

先程のクリスマスミサを受けた教会やその塔も見える。渓谷の反対側の家々もよく見渡せる。

足元にはレモン畑も広がっている。

そこからは素晴らしい景色が続いていて、等高線状に歩みを進める。

テラスがあり、そこの手摺に腰掛ける。

誰も来ない。

洗濯物を干しているおばさんが家の中の誰かと話をしている。

犬が吠える。

猫が足元のレモン畑をこっそりと通り抜ける。

波の音がざわざわと耳に届く。

すべての音が陽の光と調和しているように感じる。

傾斜地の家々が開けている狭い通路をそれらの音が風に乗って通り抜けてくるかのような感触。

もちろん陽で暖められた風の音だから、気温は寒いが暖かく感じる。

夕日が沈み、中央広場に行く。

16:45 Amalfi → 18:15 Naples

待ち合わせ時間の15分前に運転手が来ていた。

礼をいい、ナポリまで乗せてもらう。

途中アマルフィ側では沈んでいたように見えた太陽が山を越えると、まだそこにいて、ナポリの街を紅く照らしていた。

ヴェスーヴィオ火山の稜線が綺麗に浮かび上がっていた。

尾根と谷側をぐるぐると回りながら降りていくので、同じ景色を微妙な高さの違いと、刻一刻と太陽が下がっていく時の変化を感じながら降りるのが面白い。

STAY@ Naples “Giovanni's Home”

ナポリの中央駅で降ろしてもらい、宿まで30分ほど歩いて帰ると、パスタ(ペンネアラビアータ)を全員分の量をまとめて料理している最中だった。

宿泊する人が昨日の3人から6人に増えている。

全員男。

バーリで農業を学ぶイラン人、アメリカ人、耳の聞こえないフィンランド人だった。

夕食は筆談で盛り上がり、さすがアメリカ人はデリカシーないこともずばすば聞くんだなと、思いながらも夜は更けた。

普段はお酒が禁止なホステルだが、今日はクリスマスだからと、解禁してみんなで瓶ビールを開けた。

即席の旅のチームを結成し、明日のポンペイ日帰り計画の予定を立てている。どうやらみんなは明日7:30の列車に乗るらしい。早起きなのにこの時間まで起きていて大丈夫か。

私はすでに別行程で予約を取っていたので、フィンランド人と筆談を続ける。

12/26

朝10:20のバスだったので、8時頃には宿を出て、ナポリの街を散策することにした。

朝起きた時には即席チームメンバーの姿はなかったので、無事起きれたのであろう。

8時半からカペラ・サンセベッロがオープンするということなので、行ってみた。

噂には聞いていたが、とても地味な路地裏にチケット売り場と入口がある。

フリーメイソンの集会所としての教会でもあったらしい。

路地裏に着くとまだ10分くらい時間があったので、周辺をふらついていると、お馴染みのペペロンキーホルダーを大量に持ったおじいさんがいたので、五つお土産用に購入することにした。

ペペロン=チリペッパーはナポリの特産品であることを、ここに来て初めて知った。

カペラ・サンセベッロに入ると、教会としてはかなり小振りな側廊もなく、長方形の中廊のみがある小さな空間であったが、中は至極の彫刻であふれていた。時間を忘れて作品の前に立ち尽くす。

他にナポリでは古代地下通路なども見てみたかったが、時間が無いため諦める。

Half day Pompeii tour from 10:20

ポンペイ着。

ギリシャ人達がクリスチャンニズム以前に神達を祀っていた神殿がバシリカといい、それがローマ人によって教会として使われるようになったという話を聞く。

他にも2度のヴェスーヴィオ火山の噴火の話、2万人いた都市の4千人しか遺体が見つかっていない話、都市の1/3は未だ地中に眠っていること、ローマ人の円形劇場の一日の使い方、パン窯がシェルター兼保存食置場になっていたこと、ローマ人は朝7時から13時までの6時間しか働かず、その中に1時間の昼食時間が含まれており、ロバの馬車で渋滞を作りながら、商店のカウンターに並んだ話、商店の昼食のテイクアウト皿はパンで出来ていて、それを奴隷達に食べ終わった後に与えていてそれがピザになったのでは説の話、仕事が終わるとスパに並び、風呂に入り家に帰っていた話、風呂場のトイレのお尻を拭くスポンジは一つしかなく、遅くいくと他の人が使ったやつで尻を拭かなければいけないことからsomeone’s spongeということわざができた話、下水処理設備が無かったため、道路の車道を垂れ流しで、膝高さ程度の歩道が整備されて道を渡るときは飛び石が使われていた話、その飛び石はロバ二匹に馬車を引かせていて120センチの車輪幅でそれが今でもヨーロッパの鉄道規格として使われている話、娼婦館のレッドライトの起源の話など、いろいろ驚くべき話を英語フランス語スペイン語を使い分けるガイドから聞き、ポンペイで半日過ごす。

フロリダに家族を置いて一人旅をしているお爺ちゃんのジョンと仲良くなる。

ジョンが奥さんにハート型のお土産を買っている。

ナポリに到着。

PLPで同僚のマリアと15時に海岸沿いのピザ屋で待ち合わせ。

時間通りに着くが、一向に現れず。

30分ほど待ち、仕方がないので道行く子供連れのピンク色のダウンジャケットを着たお母さんに、iPhoneのネットワークをシェアしてもらい、WhatsAppでマリアに連絡する。

どうやら車で来ており、駐車場が激混みで見つからないとのこと。

マリア到着。

まだ駐車場が見つからないらしい。

車に移動。

マリアの妹のリザが助手席に座っている。

リザめちゃくちゃ美人。

2人ともナポリ生まれで、クリスマスに合わせ実家に帰省しているとのこと。

リザはマドリードでエクスペディアでイタリア担当の企画マネジメントをしているらしい。

ファッションも好きで、将来は自主ブランドを立ち上げたいらしい。確かにオシャレ。

車を止めて、ピザ屋を探す。

当初の行こうとしていた店はすでにいっぱい。

ウェイティングリストも一杯で名前をかけないほどの人気店。

仕方なく、3人で海沿いを歩く。

雲ひとつない快晴の天気だ。

時間は4時を回り、太陽はすでに夕日と呼べるほど空を紅く染めている。

リザが足を止め、店のウェイターに声をかける。

他にも列を作り並んでいる客がいるにも関わらず、即座にテラスの座席に案内してくれる。

これが美人の力か。

男一人旅にはありえない光景を目の当たりにする。

マリアが赤ワイン大好きなので、MOIO57(モイオ チンクエットセッタ)という赤をボトルで頼む。

運転大丈夫?と聞きつつ、イタリアはいいのよ、と自慢気。

ダメだろ、と思いつつ聞き流す。

ここまでパスタしか食べておらず(ラビオリ、ストラッシナーティ、パスタグリル、タッリアテッレ、ペンネアラビアータ、トルティーニといった感じ)、ようやくピザを食べることができた。

1人ひとつづつ注文し、みんなで分ける。

3時に遅い昼飯をブランチ的に食べようと言っていたのが、もはや夜飯も兼ねることに。

定番のマルゲリータは最高。

シシリアーナピザは旧シチリア王国の南イタリアならではのピザで、マルゲリータと同じトマトベースだが、茄子や諸々地域の野菜が使われていて美味。

そしてホワイトベースのサルシッチャ&フリィアリエーリ パンナ プロスキュート エ マイスは、リザの好物らしく、スパイシーなソーセージと青物の葉とチーズが相まってとても美味しい。

そのあと店を変えて、リモンチェッロを3つ食後酒としてみんなで飲んで、お別れ。

バスの出発時刻に遅れそうで走ることになったが、なんとか間に合いローマ行きのバスに乗る。

21:00 Naples → 23:30 Rome

ローマ23:30着。

バスターミナルなのでタクシーなども見当たらず、ローカルバスもこの時間だけに止まっている。宿までの地図も分からず、仕方なしにターミナルの誘導員の黄色いジャケットを着たおじさんに、タクシー乗り場知らないかと聞いてみると、まってろといい、バスターミナル外の柵側の暗闇にひたすら誰かの名前を呼び続ける。

そういうシステムか、と思いつつ、暗闇から現れたタクシーもどき運ちゃんらしき人を紹介される。

まぁ他に手段がないから仕方ないと思い、値段と行き先を交渉する。一応値切り交渉は成功。

英語があまり喋れないらしく、なぜかフランス語で道中会話。ローマの治安情報や、ローカルバスの乗り方や、オススメのレストランなどを聞く。

宿に到着。

STAY@ Rome “The Yellow”

イエローホステルは受付ロビーと宿泊部屋、バー、などが普通の二車線道路を向かい側に挟んで、道路やテラス席などを取り囲むように構成されている。

先程まで暗く治安が悪そうに感じたローマの街がこの道の中央の一画だけ明るくかつWi-fiも飛び、人で溢れ、とても安全に感じた。

6人部屋の二段ベットの下に荷物を置き、バーで1人IPAを飲みながら、明日の飛行機までの時間とルートを考える。

プライベートな悩みも相まってすこし孤独モード。

周りはパーティらしく、おそらく知らない人同士が出会い話し盛り上がっているが、混ざる気になれず、地図を眺める。

1時半に就寝。

12/27

8時前にチェックアウトをし、荷物を預け街に出る。

道端の地元民が行きそうなカフェでエスプレッソを飲む。

パンテオンに向かう。

30分程度の道のりを50分程度かけて歩く。

途中トレビの泉をたまたま通り過ぎたが、朝にもかかわらず、観光客が中央でセルフィーを撮らんと押し合いしている。

昔は泉の水の循環システムってどうしていたんだろうか、などぶつぶつ考えながら通り過ぎる。

パンテオン着。

9時開館と書いてあったが、すでに開いている。

人少なめ。

1時間以上滞在する。

太陽の動きを見る。

想像していたよりスケールがとても大きく感じた。

重機ない時代にどうやって施工したんだろうか。

そして幾何学の床モチーフ含め、厳格な構成美を体感する。

あとで帰り道にもまた来よう、陽の光がどう動いているのか確かめようと思い、パンテオンを出る。

人通りの少ない裏路地やノヴァ広場、駐車場などを抜けて、エンジェル橋を渡りながらバチカンに到着。

サン・ピエトロ広場は確かに大きいが思っていたよりもヒューマンスケールよりかな、と感じつつ列に並ぶ。

途中のインド人らしき自称ガイドが、列に並ぶと数時間入れないけど、ガイドツアーチケット(75€)買えば並ばずに入れるよ、と言っていて胡散臭いなと思っていたが、案の定、何のことない30分ほど並べばセキュリティゲートに着き、無料で入れるではないか。

並んでいる途中、そのチケットを買ったであろう人が列を抜かして行ったが、セキュリティゲートの手前で止められて結局並ばされていた。詐欺なのか。騙されなくて良かった&よく教皇のいるバチカンの目の前で詐欺ができるもんだ、と感心しながら並ぶ。

広場と反対に教会の建物自体は若干のオーバースケール感を感じた。ただ中の光の取り入れ方は計算され尽くしているように感じ、来場者が神秘性を感じるように光の移動と芸術品の配置や側廊のリズムなどが決められているように感じた。

ただアマルフィで感じたような涙は出なかった。権力的な威圧感も同時に感じたからだろうか。

建築が言葉なくも語りかける空間の性格みたいなものに、この旅の中で敏感になっているように感じた。

クーポラに登る。

ひたすら螺旋階段をあがり、最上部に到着。サン・ピエトロ広場だけでなく、ローマ全体が見渡せる。素晴らしい都市軸。

すべての道はローマに通ずという言葉があるけど、正確にはローマのどこを目指しているのだろう、バチカンか、でもそうも見えなかったなぁ、などとぶつぶつ言いながら螺旋階段を降りる。

帰り道パンテオンに立ち寄る。

正午過ぎの光。

奥まで入り込んでいたが、不思議なことに、朝よりも全体が暗く感じた。

なぜだろうか。

コントラストを強く表現して、神秘性を高める効果を狙っているのだろうか。

ちなみに中央の屋根のガラスはもともとガラスだったのだろうか、勉強不足だからあとで調べよう、などと思いつつ宿へ荷物を取りに帰る。

昼食をとりつつ、空港までのバスを待つ。ローマはFCO空港まで1時間ほどかかる。

遠いいが、国際線なので早めに到着。

18:00 Rome FCO → 20:40 Croatia ZAG

STAY@ Zagreb “Hotel Central”

クロアチアの首都ザグレブに着く。

22時前にホテルに着き、MJS同期2人と待ち合わせ。

3人で夜の広場を巡る。

三ヶ月振りの再会で、近況を話し合う。

やはり楽しい。

12/28 Zagreb

朝からマーケットや旧市街を巡る。チェッダーチーズというヨーグルトを固めたようなチーズが有名らしく、同じ商品を10人くらいのお爺さんお婆さんがそれぞれ違う屋台を出して、売っている。買う人はどこを選べばいいのやら。

クロアチアの伝統料理を食す。サルマという名のロールキャベツうまし。

チーズと薄肉ポークのハムカツにチェッダーチーズをすこし付けて食べる料理もうまし。まさにハムカツだよね、といって盛り上がる。

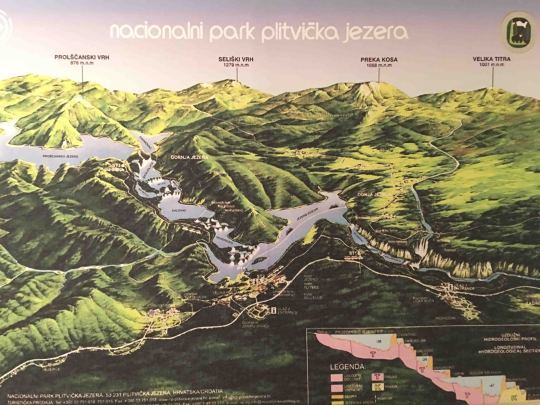

午後4時のバスでプリトヴィッツェ国立公園へ向かう。

12/29 Plitvice Lake, Dubrovnik

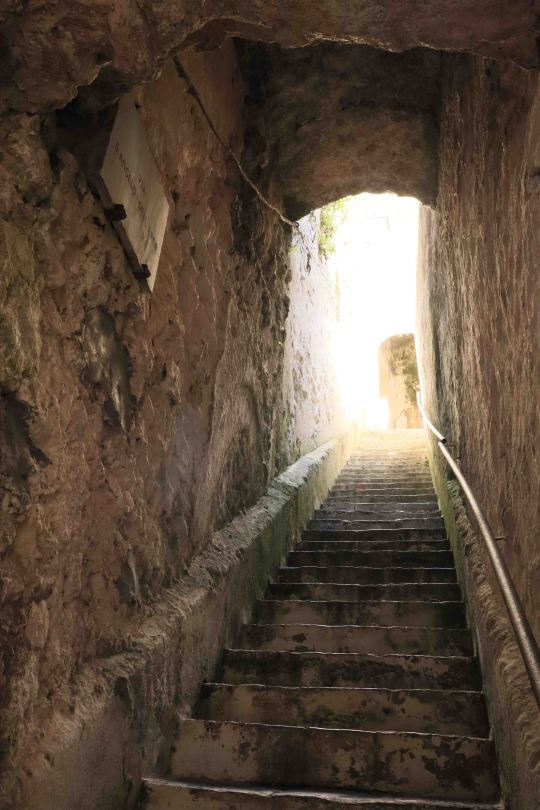

朝8時15分に宿の主人に車で国立公園第二入口まで送ってもらう。

5時間歩く。

虹鱒の唐揚げが有名らしいが、食べることができなかった。

ザグレブ経由で、ドブロブニクへ向かう。

ドブロブニクの宿23時着。

夜の城壁で囲われた街を散策。

12/30

朝、日の出を海岸沿いから眺める。

カフェで朝食を食べ、城壁を巡る。

一周するのに約2時間。天然の要塞と人工の石積みと自然の美しさを兼ね備える素晴らしい都市である。

その後ロープウェイで山頂まで登り全体を見渡す。

クロアチアの国旗が快晴の空をはためいている。

旅もここまで。

ドブロブニク特有の海鮮料理をみんなで食し、お別れ。

次会うのは9ヶ月後になる��。

後ろ髪引かれる思いの中、空港へ向かう。

ロンドンへ向かう。

16:30 DBV → 20:45 LHR

0 notes

Photo

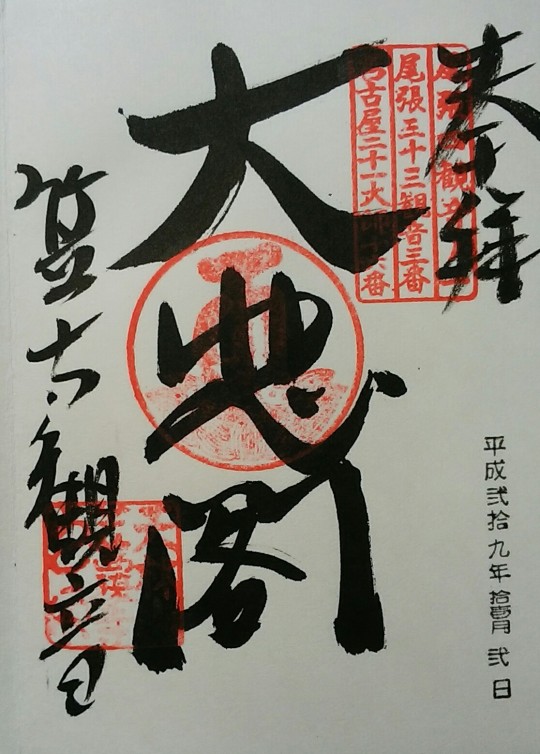

【旅の記:名古屋ライブ2017年秋①天林山笠履寺(笠寺観音)】

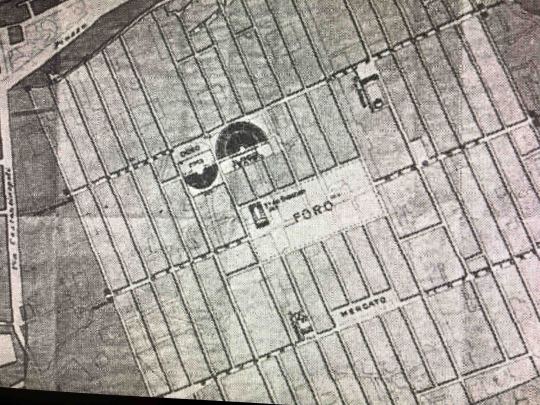

友人の結婚式で名古屋へ、というわけでライブと寺社巡り!まずは名古屋市南区にあります真言宗智山派の寺院・天林山笠履寺、通称・笠寺観音へ。733年、呼続の浜辺に不思議な光を放つ浮き木が漂着した。近くに住んでいた善光上人という僧が夢の中でお告げを受けて、その浮き木で十一面観音菩薩の尊像を造り、現在の地より650mほど南に堂を建立、観音様を安置して天林山小松寺と名付けたのがはじまりとか。

それから百数十年、小松寺は荒れ果て本尊の観音様は雨ざらし。。それを鳴海に住む娘が笠を覆った。後日、鳴海に寄った貴族・藤原兼平がその娘をみそめて妻として迎え、そして「玉照姫」と呼ばれるようになった。この縁により夫婦は現在の地に寺を復興して笠寺の地名の起こりとなる「笠覆寺」と改めた、とさ。

時が経ち、再び荒廃した笠覆寺を1238年阿願上人によってふたたび書道や塔が建立されて再興した。

明治時代初期、廃仏毀釈のあおりを受けて一時荒廃するものの昭和時代に住職らの努力で隆盛を取り戻した。

車を止めて西門より。

右手に六地蔵堂。笠寺は赤いヒトシンドonベースの地元でもあります。

阿弥陀如来をお祀りする多宝塔。

左手は左から役行者を祀る行者堂、延命地蔵堂、白山社。

笠!

ご本堂。ご本尊十一面観音菩薩像を安置。

藤原兼平・玉照姫を祀るお堂。縁結びや交際円満の本尊、観音様がいらっしゃいます。

境内奥には左・如意輪堂、薬師如来を安置する医王堂。

鐘楼。鎌倉時代に造られたという梵鐘は尾張三名鐘の一つ。建長3年(1251年の)の銘がある。大みそかには除夜の鐘をつくそうです。

山門はとても立派。

仁王様。

0 notes

Photo

1/1元旦 誕生日/杉原千畝 堂本光一 役所広司 ジョン万次郎 増田明美 香山美子 尾崎紀世彦 庄司智春 大友康平 沢田亜矢子 小林恵美 誕生日 1383年 一休宗純(禅僧) 1827年 ジョン万次郎(通訳・教師) 1863年 クーベルタン(近代五輪の父) 1864年 川上音二郎(俳優・オッペケペー節) 1883年 鳩山一郎(政治家・元首相) 1900年 杉原千畝(外交官) 1907年 人見絹枝(陸上) 1919年 J・D・サリンジャー(作家) 1919年 細川隆一郎(評論家) 1919年 田端義夫(歌手) 1924年 マシアス・ンゲマ(赤道ギニア初代大統領) 1925年 大泉滉(俳優) 1925年 中野孝次(作家) 1926年 早乙女貢(作家) 1932年 長門勇(俳優) 1934年 児玉清(俳優) 1935年 角野栄子(童話作家) 1935年 新宮正春(作家) 1935年 倉本聰(脚本家) 1936年 アブドーラ・ザ・ブッチャー(プロレス) 1937年 水野久実(女優) 1940年 加藤一二三(将棋) 1940年 九里一平(漫画家・タツノコプロ社長) 1940年 淡路剛久(法学) 1944年 香山美子(女優) 1945年 ジャッキー・イクス(レーサー) 1945年 ロベルト・リベリーノ(サッカー) 1945年 角淳一(アナウンサー) 1945年 尾崎紀世彦(歌手) 1946年 槇大輔(ナレーター) 1947年 沢田亜矢子(女優) 1949年 Mr.マリック(超魔術) 1949年 高田渡(歌手) 1951年 高橋源一郎(作家) 1951年 夢枕獏(作家) 1953年 国友やすゆき(漫画家) 1956年 大友康平(ハウンドドッグ・歌手) 1956年 役所広司(俳優) 1957年 野呂一生(カシオペア・ミュージシャン) 1958年 しりあがり寿(漫画家) 1959年 ポップコーン正一・正二(タレント) 1960年 中森明夫(コラムニスト) 1960年 塚本晋也(映画監督) 1964年 ジミー大西(タレント) 1964年 増田明美(マラソン) 1976年 庄司智春(品川庄司・タレント) 1979年 堂本光一(KinkiKids・タレント) 1980年 箕輪はるか(ハリセンボン・タレント) 1981年 林智勝(野球) 1983年 小林恵美(タレント) 1987年 ジュンス(細亞俊秀) (韓国:歌手(東方神起)) 1989年 江成正元 (俳優,えなりかずきの弟) 1992年 秋山大河(ジャニーズJr.・タレント) 誕生花は 福寿草、花言葉は“幸��を招く” 誕生石は ガーネット(garnet)、宝石言葉は“真実の愛” 元旦 新年の幕開けの日。年のはじめを祝う国民の祝日。 1948(昭和23)年7月公布・施行の祝日法によって制定された。 「旦」は「日の出・朝」の意味で、「元旦」とは1月1日の朝を指す。 初詣 年が明けてから、初めて神社仏閣に参拝すること。 氏神様やその年の恵方に当る方角の社寺にお参りをして、その年の無事と平安を祈る。「恵方」とは、その年の福徳を司る神「歳徳神」の所在する方角のことで、何事をするにも最も良いとされる方角のことである。 昔は大晦日の夜に社寺にお参りして一度家に戻り、元日の朝になって再び参詣していたが、今では大晦日の夜から出かけて行って、社寺の境内で元旦を迎えるという形も���られる。 年賀 新年の挨拶を述べる為、親戚や知人、上司、近所の人々等を訪れる。 現在では年賀状でその代りをするようになっている。 初日の出 若水 元日の早朝に井戸から水を汲んで神棚に供えること。またその水のことも「若水」と言う。 朝早く、まだ人に会わないうちに汲みに行き、もし人に会っても口をきかないしきたりだった。若水は一年の邪気を除くと信じられ、神に供えた後その水で家族の食事を作ったり、口を漱いだりお茶を立てたりした。 若潮,若潮迎え 元日の早朝、潮水を海から汲んで来て神に供える。 四方拝 天皇が、午前5時半(昔は寅の刻)に束帯を着て神嘉殿の南座(昔は清涼殿の東庭)に出御し、皇大神宮・豊受大神宮・天神地祇・天地四方・山陵を拝し、宝祚の無窮・天下太平・万民安寧を祈る儀式。 (旧)新年 1948(昭和23)年までは「新年」という祝日で、四大節(新年・紀元節・天長節・明治節)の一つとされていた。 少年法施行の日 法務省刑事局が実施。 1949(昭和24)年のこの日、前年7月15日に公布された「少年法」が施行された。 神戸港記念日 1868年1月1日(旧暦1867(慶応3)年12月7日)、神戸港が外国船の停泊地として開港した。 神戸港は、横浜港と並ぶ日本の二大国際貿易港で、神戸市発展の原動力となった。 鉄腕アトムの日 1963(昭和38)年のこの日、フジテレビで『鉄腕アトム』のテレビ放映が開始された。 初の国産アニメだった。 解放記念日 [キューバ] キューバのナショナルデー。 1959(昭和34)年のこの日、キューバ革命が達成された。 歴史・出来事 0646年 孝徳天皇により国政大改革の詔勅が宣布された(大化の改新発詔) 1618年 江戸城の大奥が男子禁制に 1869年 三浦半島・観音崎に日本最初の燈明台 (パーソナルカラー用品ドレープ、見本帳,PCCSのご用命はc3(シーキューブ)) https://www.instagram.com/p/B6wCJh8BbVu/?igshid=gt5qzl649ttf

0 notes

Text

●呪い

●呪文

◆じゅ もん【呪文】

① 一定の呪術的行為のもとにそれを唱えると神秘的な力が現れるという言葉・文句。まじない・のろいの文句。 「 -をとなえる」

② 密教・修験道・陰陽道(おんようどう)などで唱えるまじない。

「呪文」に似た言葉» 類語の一覧を見るまじない 陀羅尼 呪い 魔法 呪

◆呪文

読み方:ジュモン

密教・修験道・陰陽道などで唱えるまじない

◆呪文 歴史民俗用語辞典

読み方:ジュモン

特定のことばに呪力を認め、書いたり唱えたりする呪法。

◆呪文(じゅもん) https://ja.wikipedia.org/wiki/呪文

呪術的な効果を得るために使われる言葉であり、呪術の一要素を成す。

多くは定式化されており、期待する効果に応じてそれらを使い分ける。

呪文のフレーズには直喩・隠喩が多用されたり、擬音語・節回しなどの音声的な工夫がなされたりする。

また神秘性によって効力が高まると考え、古語や意味不明な語句を用いたり、秘密にされたりする場合もある。

またはそこから転じて、意味不明な言葉の羅列などを"呪文"と喩える場合もある。

呪術の要素として、言葉(呪文)、行為(呪法)、道具(呪具)の三つが挙げられるが、各々を単独で用いるか・組み合わせて用いるか、またどれを重視するかは文化によって異なる。

従って呪文はしばしば儀式と結び付けて用いられる。

また呪文を特に尊び、一言一句正確な詠唱を求める文化もあれば、呪法や呪具の効力を認めて、術者による多少の呪文改変を許す文化もある。

前者の例としてはポリネシアのマオリ族やトロブリアンド島民がある。アフリカでは後者の例が多い。

呪文は言葉そのものとして見ると、様式的かつ一義的解釈が困難という点で詩歌との共通点がある。実際、呪文が詩歌(特に諷刺詩)の原型になったと思われる社会は多く見られる

◆日本において有名な呪文

・ちちんぷいぷい

・オン・キリキリ・~ (密教)

・臨兵闘者皆陣列在前 (九字)

・くわばら、くわばら (雷)

・エロイムエッサイム、我は求め訴えたり(水木しげるの漫画、「悪魔くん」で使われ有名になる)

・アブラカダブラ

◆祈り・祓い

・なんまいだぶ、なんまいだぶ (南無阿弥陀仏からの転化)

・主イエス・キリストの御名によって~、アーメン (キリスト教)

・天にましますわれらの父よ、~ (キリスト教の主の祈り)

・ビスミッラーヒラフマーニラヒーム(イスラム教の祈り、訳「慈悲ふかく慈愛あまねきアッラーの御名において」)

・~せと、恐み恐み(畏み畏み)白す(申す) (祝詞)

・真言

・言霊

◆詩歌

・ 読経(仏教)

・聖歌(キリスト教)

・アザーン(イスラム教)

◆召喚術

◆ベントラーベントラー

・コックリさん、コックリさん、おいでください。

◆死者蘇生

◆一二三四五六七八九十、布留部 由良由良止 布留部(布瑠の言)

◆童謡における呪文

・鏡よ鏡よ鏡さん、~ (白雪姫)

・開けゴマ (アリババと40人の盗賊)

・ビビディ・バビディ・ブー (シンデレラ)

・バルス(天空の城ラピュタ)

・スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス(メリー・ポピンズ)

◆ファンタジーにおける呪文

漫画画やアニメ、ゲームなどのファンタジー作品では、呪文が新しく造語される場合がある。

・ドラゴンクエストシリーズの呪文体系

・ファイナルファンタジーシリーズの魔法形態

◆風刺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/風刺

風刺(ふうし、仏: satire, 英: satire)とは、社会や人物の欠点や罪悪を遠回しに批判すること。諷刺とも表記する。

◆日本の諷刺詩 - 飇風の会

file:///C:/Users/asahi/AppData/Local/Temp/jibunnohatake3_07.pdf

一九二三年五月二日燕京大学文学会での講演

こうした諷刺詩は日本では“狂句”と称され、ふつうには“川柳”と呼ばれる。

狂句は俳句の変体で、ちょうど狂歌が和歌の変体であるように。

当初俳諧連歌から異体が発生し、まず七七の二句を出して題とし、

各人に五七五の三句を続けさせ、“前句付”と名付ける、

その前句は努 めて意味の広範なものを取り、それによって続ける者が自由に構想できるようにする。

『文学小 話』iに載せてあるのがその一例である。

丸くて四角、長くて短し、丸盆に豆腐半挺持つ跈跛(ちんば)同月をくむ重ね井づつのなはつるべ

山崎宗鑑の『犬筑波集』にも同類の句が収められている、いまその一つを録する。

いりたくもあり、いりたくもなし、 貧僧のすこしもちたるまめのたね

以上挙げたのは、もし前句がなければ、意味があまりはっきりしない。

しかしまた、たとい独立しても完全な意味がある、多くの句もある。

例えば次の一句。

こはい事かな、こはい事かな、ii 雷を真似て腹掛けやっとさせ。

そこで前句付はついに前句を振り払い、十七字の滑稽詩になり、

先に“俳風狂句”と称したの が、後で祖師川柳の名によって“柳風狂句”と

称され、いまではただ“川柳”と称される。

緑亭川柳、本名は柄井八右衛門、十八世紀後半に生まれ、

もともと芭蕉派の俳人でもあった。

そのころ前句付は盛んであったけれども、まだ別に門戸を立てず、

開業して生徒を教えた“点者” は多くが俳人兼業であった。

川柳はこの小詩の独立の価値を認め、俳壇を離れて、もっぱらこの 方面を扱った。

これが祖師になった理由である。この派の句集には、『柳樽』があり、

陸続と刊 行され、三百八十余巻あり、また『古今前句集』二十巻があり、

代表的な総集である。

現代でも とても盛んで、『新川柳六千句』、『当世新柳樽』などそれに

雑誌も頗る多い。

◆マントラ(मन्त्र [mantra]) https://ja.wikipedia.org/wiki/マントラ

サンスクリットで、本来的には「文字」「言葉」を意味する。真言と漢訳され、大乗仏教、特に密教では仏に対する讃歌や祈りを象徴的に表現した短い言葉を指す。

宗教的には讃歌、祭詞、呪文などを指す。インドではヴェーダ聖典、またはその本文であるサンヒター (saMhitaa) のことをいう。またタントラ教ではシャクティ崇拝の儀礼の際に用いられる祈祷の定型句、ヨーガ学派では音声による修行法を意味する。

密教では、真言を念じて心を統一する真言陀羅尼(しんごんだらに、dhaaraNii)が重要視された。また、諸仏を象徴した種子(しゅじ)と呼ばれる悉曇文字(しったんもじ、siddaM)も真言の一種といえる

◆呪い(のろい)http://urx.nu/8paL

人または霊が、物理的手段によらず精神的あるいは霊的な手段で、悪意をもって他の人や社会全般に対し災厄や不幸をもたらせしめようとする行為をいう。

特に人が人を呪い殺すために行うものは、古来日本では呪詛(じゅそ/ずそ/しゅそ)、あるいは対象を「悪」と見做して滅するという建前の上で調伏(ちょうぶく/じょうぶく)と言われることもあった。

呪いは生きた人間による場合には、呪文、祈祷、その他の言語的、呪術的または宗教的な行為によって行われるとされることが多い。具体的には宗教・文化的背景によって様々な違いがあり、神・悪魔その他の強力な霊の力を借りてなされると考えられたり、あるいは自己の霊能力によると考えられたりする。日本では、丑の刻参りが呪術的な行為によるものの代表的なものである。

また神話・伝承・物語などにおいては、登場人物(特に王子・王女など)が魔法使いなどによって呪いをかけられ、動物に変身したり(白鳥の湖)、眠りに落ちたり(眠れる森の美女 )する例が多く見られる。

俗に、単なるジンクスを何かによる呪いと考えて、「何々の呪い」と呼ぶこともある(都市伝説の呪い)。

◆よく知られた例

多くの人に呪いとして理解されていたり語られているものをいくつか挙げる。

神話・伝承・物語・都市伝説等における呪いを含む。

・円卓の騎士(13番目の席)

・眠れる森の美女(魔女の呪い)

・白鳥の湖

・ブックカース

・テカムセの呪い

・第九の呪い

・王家の呪い

・ホープダイヤモンドの呪い

その他 1900年代頃からのもの

・スーパーマンの呪い

近代のスポーツにまつわるジンクス

・バンビーノの呪い

・弁当の呪い

・カーネル・サンダースの呪い

ラミレスの呪い

・マイヨ・アルカンシエル

・前田の呪い

・デスブログ

●人を呪わば穴二つ(ひとを のろわば あな ふたつ)

・人を害すると、密かにやったつもりであっても、同じ仕打ちにあうことを覚悟すべきであるという事。転じて、安易に他人を害しようとすることを戒める。