#Портрет Александра Пушкина

Text

я обещала, держите

и так, лермонтов невъебенно любил александра сергеевича. в детстве когда он услышал его стихи он понял, пушкин сам Бог, его слог настолько восхитителен и прекрасен, что перед ним склонялись и мужчины и женщины, такой себе аполлон, гений русской литературы. в юношестве когда он был в юнкерской школе пиздился со своими одноклассниками, ибо те решали, что пушкин негр, переоценён да и вообще пушкин пушкин да у нас таких миллион. миша так не считал. позже когда они выпустятся их юнкерская компания и вполне себе кампания соберётся вновь, чтобы миша опять поистерил и сказал, что они все тёмные и несчастные люди невидящее света, тем самым не зрячие сами себя. ну опять они чуть не подрались, но нормально, разрешилось всё тем, что лермонтов послал нахуй биомусор. впоследствии его мания им переросла в то, что по слухам и в частности действительности, он был знаком со всеми знакомыми александра сергеевича, но не с ним. его даже хотели знакомить с пушкиным, но лермонтов сказал, что если его к нему поведут он убьёт себя. видно так боялся встретиться со своим кумиром. причём многие не понимали, почему он ходит за ним по пятам на расстоянии и боится встретиться вблизи. ну и ясное дело, так продолжалось до смерти пушкина, её мишель перенёс ужасно. ходили слухи, что через жуковского, передали стихотворение лермонтова александру сергеевичу, что он оставил ношу литературного двигателя на мишель, ибо он талант и будущее.

я не претендую на достоверность и относитесь к сему как простой интересной истории с некоторой точными(прям точно) фактами и не очень.

(добавила флаг литромантиков для рассказа - лермонтов максимум мог быть бисексуалом, минимум гетеро и скорее он им и был. всё остальное это лишь свойственные нам и желаемые качества в партнёре с помощью которых мы образуем наилучший портрет любви, обожания и соответственно свою роль в взаимоотношениях)

26 notes

·

View notes

Text

Евгений Онегин, кто он?

Евгений Онегин — главный герой одноименного романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина, является одним из самых знаковых персонажей в русской литературе. Роман "Евгений Онегин" был написан Пушкиным в период с 1823 по 1831 годы и представляет собой глубокий психологический портрет, социальную хронику и, одновременно, интеллектуальную игру.

Происхождение и характер

Евгений Онегин — представитель дворянства, образованный, но скучающий молодой человек, который из-за своей циничности и усталости от светской жизни чувствует себя изолированным от общества. Он наследует имение после смерти своего дяди и переезжает из Петербурга на деревенское имение. Персонаж символизирует потерянное поколение русского дворянства начала 19 века.

Отношения с другими персонажами

Онегин быстро заводит дружбу с местным поэтом Владимиром Ленским, через которого он знакомится с сестрами Ольгой и Татьяной Лариными. В отношениях Онегина с Ленским и сестрами Лариными проявляются его цинизм и нежелание привязываться к людям.

Отношение к Татьяне

Особенно важным является отношение Онегина к Татьяне Лариной, которая влюбляется в него и признается в своих чувствах в письме. Онегин отвергает её, объясняя это своей неспособностью любить. Однако, когда спустя годы он встречает её вновь, уже замужнюю и преобразившуюся, его чувства к ней пробуждаются.

Дуэль и трагедия

Сюжетная лин��я достигает кульминации в дуэли между Онегиным и Ленским, вызванной ревностью и недопониманием. Дуэль заканчивается трагически — смертью Ленского, что становится поворотным моментом в жизни Онегина.

Развитие персонажа

В течение всего романа Онегин развивается как персонаж. Он проходит путь от молодого циника до человека, осознающего свои ошибки и чувствующего глубокие переживания. Это изменение подчеркивается его внутренними раздумьями и действиями.

Значение персонажа

Евгений Онегин — это не просто герой литературного произведения, он является символом целой эпохи. Через его образ Пушкин раскрывает социальные и моральные проблемы русского общества того времени. Онегин представляет собой тип человека, который сталкивается с внутренними конфликтами и поиском смысла жизни, что делает его актуальным и сегодня.

Роман "Евгений Онегин" не только показывает жизнь и переживания главного героя, но и предлагает читателям глубокий взгляд на русскую культуру, традиции и историю, делая его вечным произведением в мировой литературе.

1 note

·

View note

Text

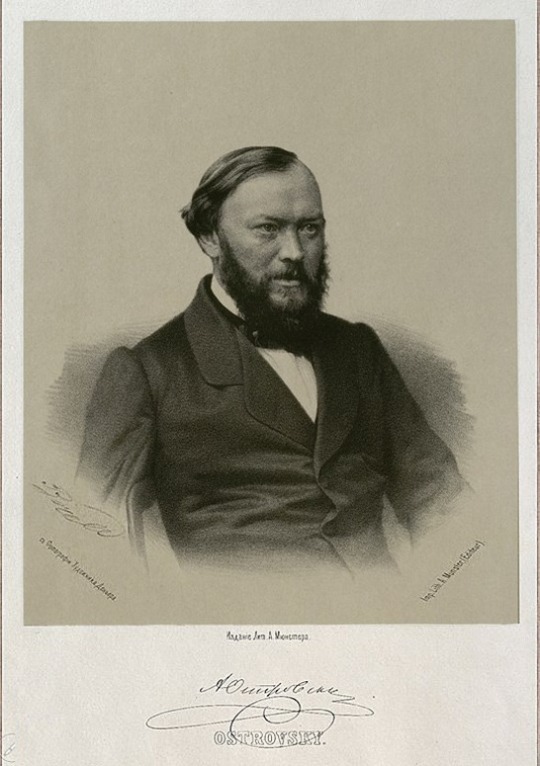

Сегодня, 12 апреля исполняется 200 лет со дня рождения российского классика, драматурга Александра Николаевича Островского, современника Н. А. Некрасова, с которым он находился в тесных дружеских и творческих отношениях более двадцати лет. Некрасов был горячим поклонником таланта Островского, неоднократно публиковал произведения драматурга в журналах «Современник» и «Отечественные записки», хотел видеть Островского сотрудником «Современника». Некрасов писал в марте 1864 года: «Вы наш богатырь, и я знаю и верю, что Вы еще нам покажете великую силу». Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге входит в состав комплекса «Всероссийский музей А. С. Пушкина», а в Медиацентре Всероссийского музея А. С. Пушкина представлена электронная выставка «Поэт и издатель» из собрания музея, посвященная Н. А. Некрасову и его современникам — литераторам. Литографированный портрет А. Н. Островского, выполненный П. Ф. Борелем по фотографии А. И. Деньера в 1869 году, — один из экспонатов выставки.

Часы работы Медиацентра: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10:30 до 18:00; четверг: с 12:00 до 20:00. Касса закрывается на час раньше. Выходные дни: вторник и последняя пятница месяца. Телефон: (812) 493-45-48 (кроме субботы и воскресенья)

0 notes

Text

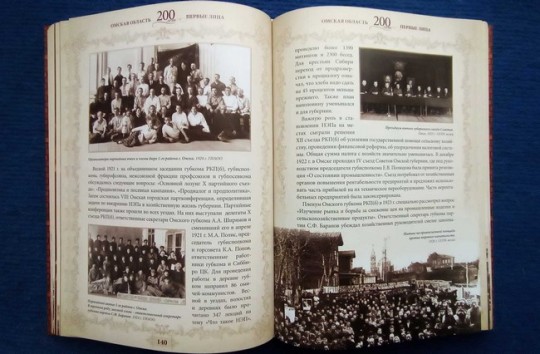

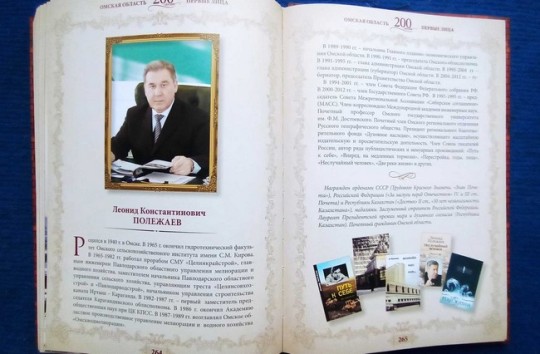

Вышла в свет книга «Омская область. 200 лет. Первые лица».

4 ноября в конференц-зале Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина состоялась презентация книги «Омская область. 200 лет. Первые лица».

Издание подготовлено к 200-летию области и содержит исторические справки о возникновении и многочисленных преобразованиях территории, административным центром которой на протяжении двух столетий был город Омск, а также биографии государственных деятелей, возглавлявших наш регион с 1822 года.

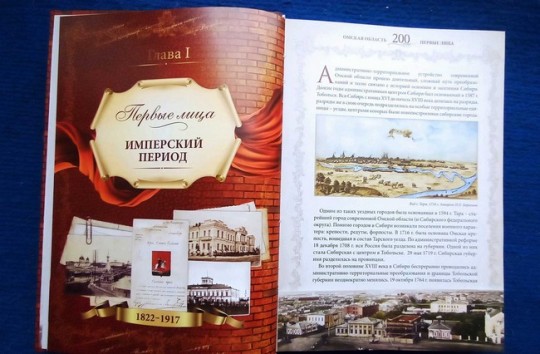

В книге опубликованы документы и материалы из фондов Исторического архива Омской области, Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, Омского государственного историко-краеведческого музея. Издание содержит пять глав: «Имперский период», «Годы великих потрясений», «Советская эпоха», «Законодательная власть», «Новейшее время».

Книгу, красочно проиллюстрированную историческими картами и портретами и содержащую 292 страницы, тиражом 2000 экземпляров выпустило омское издательство «Манифест». Издание адресовано историкам, краеведам, учителям истории и преподавателям вузов, студентам, аспирантам, работникам музеев, архивов, библиотек, всем читателям интересующимся историей Омской области.

В предисловии губернатор Омской области Александр Леонидович БУРКОВ написал:

«Прошлое продолжается в дне сегодняшнем, оно присутствует в людях, их делах и поступках, между прошлым и настоящим – незримая прочная связь. Основу этой связи составляет память о тех, кто внес свой вклад в развитие края».

Презентацию открыл директор библиотеки имени А.С. Пушкина Александр Викторович РЕМИЗОВ. Он сказал:

«2022 год отмечен важнейшей датой для нашего региона – 200-летием Омской области. К этому событию подготовлено и выпущено подарочное иллюстрированное историко-краеведческое издание «Омская область. 200 лет. Первые лица». Книга издана при поддержке губернатора Омской области Александра Леонидовича БУРКОВА, министерства культуры Омской области. Изданная книга поступит в государственные, муниципальные, вузовские и школьные библиотеки Омской области».

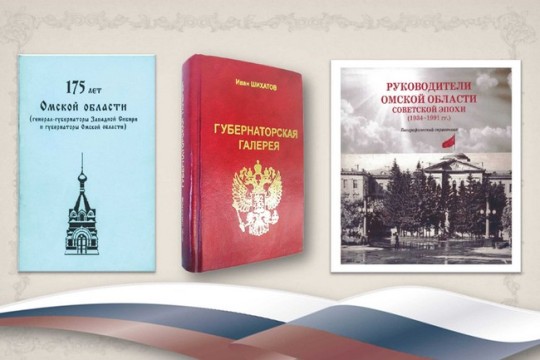

Как рассказал РЕМИЗОВ, у данного издания есть своя историография:

«К галерее очерков о первых лицах региона обратились историки в 1998 году – в год празднования 175-летия Омской области. Книгу «175 лет Омской области (генерал-губернаторы Западной Сибири и губернаторы Омской области)» написал известный омский историк – профессор Анатолий Викторович РЕМНЕВ. Вторая книга «Губернаторская галерея» была написана омским краеведом Иваном Павловичем ШИХАТОВЫМ. Третью книгу «Руководители Омской области советской эпохи (1934–1991)» издали омские архивисты. Сегодня мы презентуем четвертую книгу из этой серии – «Омская область. 200 лет. Первые лица». В издании помещена карта Омской области того времени. Здесь видим озеро Зайсан, которое находится на территории Китая. Здесь озеро Балхаш, которое находится в Средней Азии. Наглядно видно, как простирался наш край в те годы».

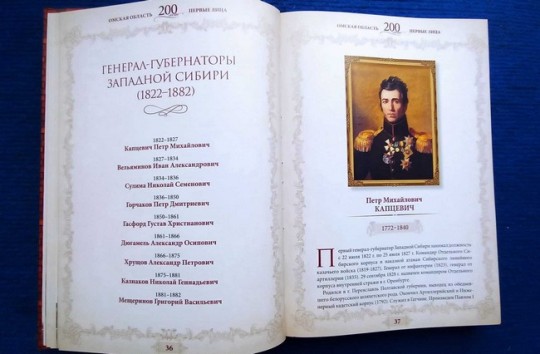

Первая глава книги называется «Имперский период» – до 1917 года:

«В первой главе – портрет императора Александра I. Именно он подписал Указ 7 февраля 1822 года, по которому Сибирский край был разделен на Западносибирское и Восточное управления. В свою очередь, Западносибирское генерал-губернаторство было сформировано из трех частей: Тобольской, Томской губерний и Омской области. До 7 февраля 1822 года слово «Омская область» никто не писал, никто не произносил, никто не знал. От 7 февраля 1822 года Омская область начала свой отчет. В этом году мы отмечаем 200 лет Омской области».

Министр культуры Омской области, он же председатель редакционной коллегии книги «Омская область. 200 лет, Первые лица», Юрий Викторович ТРОФИМОВ отметил:

«2022 год посвящен 200-летию Омской области. Эта книга возникла как проект, как идея еще несколько лет назад. Тогда только обозначался план, как будет проходить празднование 200 лет Омской области. Александр Леонидович БУРКОВ пришел на экскурсию в библиотеку имени Пушкина. Он посетил хранилище, фонды и даже осмотрел подвалы. Именно в то время у него возникла идея создать книгу об истории Омской области, где будут обозначены основные ее вехи, а также первые лица. Так что идея создания данной книги принадлежит губернатору Омской области Александру Леонидовичу БУРКОВУ».

Заместитель директора Омской библиотеки имени А.С. Пушкина Алексей Петрович СОРОКИН рассказал, как создавалась книга «Омская область. 200 лет. Первые лица»:

«Планировали выпустить книгу в одну тысячу экземпляров. Потом решили выпустить две тысячи, но сейчас вижу, какой интерес возник у читателей и что две тысячи экземпляров будет мало. Я вместе с известным омским краеведом Александром Матвеевичем ЛОСУНОВЫМ отвечаю за все, что написано в этой книге. В чем была главная трудность? Мы долго не могли понять, как объединить всех людей одновременно под одну обложку: секретарей, председателей, губернаторов, генерал-губернаторов. Если обратится к истории России в ХIХ веке, то станет ясно, что генерал-губернатор – это военная чрезвычайная власть. Он отвечает за все. Он руководит не регионом, а больше похож на современного полпреда. Он предотвращает сложные ситуации и конфликты в регионе».

Далее Алексей СОРОКИН предоставил слово начальнику отдела использования и публикации документов Исторического архива Омской области, соавтору третьей главы книги Наталье Святославовне ХРАПОВОЙ. Она присутствующим рассказала:

«Когда к нам поступило предложение об участии в создание книги, у нас на тот период были уже издания о первых лицах. Однако после их выпуска прошло уже более десяти лет. За это время открылись новые факты, уточнения в биографиях. Для нас были сложными 1920-е годы. Почему? Потому что в нашем регионе стремительно менялись люди на руководящих постах – ответственные секретари, председатели губернского исполкома. Они находились у власти от трех месяцев до полугода. Все они, как правило, присылались из ЦК партии. И еще маленькая деталь. Когда человека назначали на должность, его «личное дело» шло вместе с ним, а когда его переводили из Омска на новое место работы, то оно уходило вместе с ним. В результате в Омском партийном архиве документов не оказалось. Пришлось искать их в Новосибирске и других городах».

Автор-составитель книги, директор издательства «Манифест» Николай Викторович МАСЛОВ пояснил:

«Меня пригласил Александр Викторович РЕМИЗОВ и сказал: «Первая глава книги уже на выходе, но я ломаю голову, как построить главу о советском периоде». Во время беседы решили, что надо давать советский период такой, какой она была. Мы ее так и произвели».

Омский краевед Александр Матвеевич ЛОСУНОВ отметил:

«Впервые Омская область была ориентирована на продвижение русских в киргизскую и казахскую степь. Создание Омской области не только делало Омск областным городом, но еще и способствовало тому, что происходило сближение двух цивилизаций – русской и казахской. Например, почему появилась Акмолинская область? В книге все изложено».

Министр культуры Омской области Юрий Викторович ТРОФИМОВ вручил экземпляр книги Наталье Леонидовне ДРОЗД, директору бюджетного учреждения культуры Омска «Омские муниципальные библиотеки».

Книга также была вручена Роману Олеговичу ЯСТРЕБОВУ, директору муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского района».

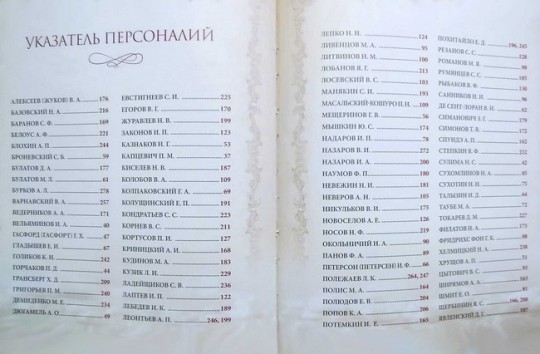

В конце книги напечатан указатель из 92 персоналий, упомянутых в издании.

К началу презентации и проведению Ночи искусств сотрудниками библиотеки имени А.С. Пушкина была подготовлена тематическая выставка книг.

В заключение презентации состоялось неформальное общение авторов издания с читателями и раздача автографов.

Все участники, прошедшие на презентацию издания и Ночь искусств, получили в подарок по экземпляру книги «Омская область. 200 лет. Первые лица».

https://kvnews.ru

_____________________________________________________________

✅Найдём информацию о ваших предках!

✅Услуги составления родословной, генеалогического древа.

📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте:

www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie…

📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473

🌐https://www.genealogyrus.ru

🌐https://генеалогия.online

0 notes

Photo

Orest Kiprensky. Portrait of Alexander Pushkin.

1827. State Tretyakov Gallery, Moscow.

Alexander Sergeyevich Pushkin (6 June [O.S. 26 May] 1799 – 10 February [O.S. 29 January] 1837) was a Russian poet, playwright, and novelist of the Romantic era. He was born to Sergei and Nadezhda Pushkin on May 26, 1799. On his father's side he was a descendant of Russian nobility. On his mother's side he was related to an African lord. Pushkin was fatally wounded in a duel with his brother-in-law, Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès, also known as Dantes-Gekkern, a French officer serving with the Chevalier Guard Regiment who attempted to seduce the poet's wife, Natalia Pushkina.

Pushkin is considered by many to be the greatest Russian poet and the founder of modern Russian literature. He not only brought Russian poetry to its highest excellence, but also had a great influence on all Russian literature in the nineteenth and twentieth centuries.

A magic moment I remember:

I raised my eyes and you were there,

A fleeting vision, the quintessence

Of all that's beautiful and rare

I pray to mute despair and anguish,

To vain the pursuits world esteems,

Long did I hear your soothing accents,

Long did your features haunt my dreams.

Time passed. A rebel storm-blast scattered

The reveries that once were mine

And I forgot your soothing accents,

Your features gracefully divine.

In dark days of enforced retirement

I gazed upon grey skies above

With no ideals to inspire me

No one to cry for, live for, love.

Then came a moment of reinessance,

I looked up - you again are there

A fleeting vision, the quintessence

Of all that's beautiful and rare.

#Orest Kiprensky#Portrait of Alexander Pushkin#XIX century#art#portrait#romanticism#State Tretyakov Gallery#Орест Кипренский#Портрет Александра Пушкина#XIX век#искусство#портрет#романтизм#Государственная Третьяковская галерея#Russia#Moscow#Россия#Москва#poetry#literature#lyrics#lyric quotes

4 notes

·

View notes

Text

2 марта 1831 г. — Венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой.

Гау, Владимир Иванович. 1816-1895

Портрет Н.Н. Пушкиной

Россия, 1844 г.

Hau, Woldemar. 1816-1895

Portrait of Natalya Pushkina

Russia, 1844

#hermitage_museum #visit_hermitage

#instagood #photooftheday #bestoftheday

#instagraminrussia

#埃尔米塔日博物馆 #圣彼得堡

4 notes

·

View notes

Text

«Он еще в начале предыдущего десятилетия знал обо всем, что будет происходить сегодня»

Инна Денисова беседует о «Расторгуеве» и его герое с продюсером фильма Евгением Гиндилисом

текст: Инна Денисова

© TVINDIE FILM Production, HUMMELFILM

— Документальный фильм длиной больше двух часов будет сложно смотреть тем, кто ничего не знает про Александра Расторгуева.

— Меня не смущает длина. Да, все говорят нам: «Никто сегодня не смотрит ничего дольше 10–15 минут, давайте все это разрежем на эпизоды». Но это будет не то. Если вы хотите понять, что такое Расторгуев, если хотите войти в его мир, то вам нужно найти эти два часа и посвятить их просмотру. Этот фильм обязательно нужно смотреть на большом экране: в нем есть и масштаб, и глубина — все, что должно быть в настоящем кино.

— Как так вышло, что собирать фильм из архивных материалов стала Женя Останина, жена Саши, а не посторонний человек с, так сказать, остраняющим, критическим взглядом?

— Через месяц после гибели Саши мы с его коллегами стали обсуждать, что нужно делать про него фильм. Жени среди обсуждающих не было. Она сразу сказала, что не сможет, что для нее на эту тему болезненно даже думать.

И вот мы начали собирать материал. Представили собранное на нескольких питчингах. Сделали тизер, который смонтировал Саша Крылов. Сусанна Баранжиева должна была быть сценаристом, а Павел Костомаров — сопродюсером.

Но вдруг оказалось, что мы не можем ни о чем договориться. До конкретной работы не дошло: мы поняли, что говорим на разных языках. И все остановилось. И тогда я позвонил Жене.

Тут-то мне показалось, что я встретился с человеком, который занимается не режиссурой монтажа, а высшей математикой. Женя нашла структурное решение — она придумала, из каких частей должен состоять фильм. И как сделать так, чтобы осталось ощущение разговора с ж��вым Сашей. Как она это сделала, я до сих пор не понимаю, но фильм «заговорил голосом Саши».

— Многие думали, что Евгения расскажет их личную, семейную историю. Фильм действительно начинается с селфи и эсэмэсок — а больше их вдвоем мы и не увидим.

— У Жени была конкретная цель — сделать его портрет. Чтобы Расторгуев либо что-то говорил в кадре, либо делал. Кадров с ним, кстати, оказалось не так много — Женя выискивала их, как золото в песке.

— Один из сильнейших кусков — съемки из Апшеронска, иллюстрирующие «метод Расторгуева». Расскажи об этой истории подробнее.

— Был материал, опубликованный в «Медиазоне», «Обвиняемый без головы» — уголовное дело: человек погиб, а его же еще и обвинили в покушении на убийство. Тогда у Петра Верзилова с Расторгуевым возникает идея поехать в Апшеронск с актерами, чтобы провести собственное расследование. А точнее — понять психологию людей, с этой историей живущих. И особенно родителей, знающих, что произошло на самом деле.

— Кажется, что съемки задуманы ради одного плана — лица отца, перед которым Расторгуев разыгрывает убийство, чтобы получить его эмоциональную реакцию.

— Да, и это один из примеров, дающих понимание, как Расторгуев работал.

— Метод производит впечатление. Актеры даже говорят ему: «Вы садист, Александр».

— А он объясняет, что дает человеку шанс высказаться и получить «онтологическую прописку». И гораздо хуже было бы рассказывать за этого человека. В итоге история с разыгрыванием убийства приобретает совершенно другой смысл, и в этом «фишка» Расторгуева.

— Отдельная интрига — спор с «Сеансом» про фильм «Трудно быть богом» Алексея Германа. Как Любовь Аркус отнеслась к тому, что кухонный спор попал в фильм?

— Это была ее инициатива. Люба знала, что мы занимаемся фильмом. Она даже думала делать фильм сама. Но не стала — она как раз заканчивала книгу. И тогда она сказала: «Ты знаешь, я подумала и решила, что хочу отдать этот материал вам». Мы с благодарностью его приняли. И Женя вставила этот эпизод со спором.

— Образ Расторгуева вообще раскрывается в спорах. Есть несколько людей, с которыми он спорит, назовем их антагонистами. Это, например, Александр Роднянский, находящийся на другом полюсе — и человечески, и кинематографически.

— По-моему, здесь речь о другом. Мы видим, насколько Саша «ото всех отдельный». Где бы он ни оказывался, он всегда находится в противофазе по отношению к происходящему. И никакие попытки его в это происходящее интегрировать ни к чему не приводят.

— Я все-таки настояла бы на том, что главный антагонист Расторгуева во всех смыслах — Ксения Собчак. Кстати, в фильме история их конфликта, который стал причиной его увольнения, а вскоре и гибели, дана не подробно, а пунктиром.

— Женя говорит, что ей было важно показать историю нескольких Сашиных увольнений. Там есть увольнение с «Дон-ТР» в связи с «Чистым четвергом» — в начале Сашиного пути. Еще есть эпизод, когда он сидит в машине и говорит: «Ну что, тогда им остается меня убить? Я все равно буду делать то, что я буду делать».

И дальше второе увольнение — с «Радио Свобода», показывающее, что такое явление, как Расторгуев, шире любых рамок, особенно корпоративных. Масштабом он превосходит не только «Радио Свобода», но и весь штаб Навального. Мы видим момент, когда он подписывает те самые бюллетени наблюдателей, за которые зацепилась Собчак, чтобы сделать свой пост в Фейсбуке и отомстить. Мы смотрим и понимаем, что вот она, точка, запускающая процесс, который через несколько месяцев приведет к его гибели.

Внимательный зритель все поймет сам, объяснять здесь, кто виноват, нет никакого смысла. Хотя именно этого от нас поначалу ждали, когда мы были в поиске копродукции. Все в один голос говорили нам: «Расскажите эту историю так, чтобы она была понятна зрителю, который ничего не знает про гибель Расторгуева. Сделайте расследование». То есть навязывали нам телевизионный стандарт. Но я понял, что это нельзя делать ни в коем случае. А нужно следовать чувству Жени. И не дай бог ничего объяснять, потому что все, кому нужно, и так поймут.

В итоге мы нашли партнеров по копродукции, и наш норвежский сопродюсер, замечательная Гудни Хамелволл, которая занимается большими телевизионными проектами (сериал «Оккупированные»), сказала, что ей все абсолютно понятно. И ясно, что за человек был Расторгуев. А непонятно ей лишь одно — как вообще можно снимать кино в нашей стране.

— Один из кусков в самом начале и самом конце — демонтаж кинотеатра «Родина» с закадровым голосом Расторгуева, читающего Пушкина. Что это за фильм?

— Это «Родина», один из ранних фильмов Саши, который он снял в Ростове. Исходники неизвестно где — мы не смогли их найти, а эта непонятно откуда взявшаяся версия выложена в YouTube. При этом данный артефакт — стержень, на который все нанизано, центральный для фильма.

Женя сказала: «Когда я нашла “Родину”, то поняла, что у меня есть финал. А если есть финал, это значит, что есть фильм». Кстати, там не только Пушкин: большая часть текстов — тексты самого Саши Расторгуева. В этом фрагменте, как и во всем фильме, он раскрывается нам как литературно одаренный человек.

— Его начитанность и знание русской литературы впечатляют.

— Одна из больших удач этого фильма — что мы смогли это показать.

— А еще в фильме есть несколько его очень откровенных признаний. Например, «я бросил любимого человека беременной».

— Да, или где он рассказывает, что сидит вообще без денег. Что у него есть только компьютер, и что он вынужден жить в Ростове у родителей, и что должен всем. Это тоже важная краска. Про режиссера Александра Расторгуева все в один голос говорят, что он — Моцарт российского документального кино последних двадцати лет, но этот человек не может найти деньги на фильмы и живет в нищете.

— Предфинальный фрагмент я назвала бы «мастер-класс Расторгуева» — где он долго спорит с другими участниками проекта «Киев — Москва». Вы оставили этот спор практически целиком, Расторгуев долго говорит на одном кадре; не сложно ли это для восприятия?

— Этот эпизод было очень важно оставить целиком. Любой начинающий режиссер, который хочет понять, что это за профессия — режиссура документального кино, должен это увидеть. К тому же этот фрагмент — абсолютный киноаттракцион. Равнозначный фрагменту в Апшеронске.

Красота его заключается в том, что мы видим, как работает мысль, как он пытается ее донести и как она разбивается о непонимание близких. Это и есть трагедия его жизни. Те, кто с ним спорит, — очень близкие, любящие его люди, мысль которых просто не успевает за мыслью Саши, поскольку он всех опережает. Он еще в начале предыдущего десятилетия знал обо всем, что будет происходить сегодня. Это невероятный дар.

— А еще Расторгуев постоянно вступал в любопытные тандемы и партнерства.

— Расторгуев действительно вступал в мощнейшие творческие союзы: он собирал людей вокруг себя, сильно их заряжал и сам от них заряжался. Очень важным было взаимодействие между Сашей и Сусанной Баранжиевой: их сотрудничество началось еще в Ростове — они были настоящими соавторами, знавшими друг друга как никто, — и продолжалось до последнего времени: они вместе летали в Ереван и снимали фильм про приход Пашиняна к власти.

Также в его жизни был Костомаров. Была Люба Аркус: фильм «Антон тут рядом» появился из дружбы между Сашей и Любой. В последние годы Саша работал вместе с Петром Верзиловым. Например, Виталий Манский, продюсировавший самые значительные Сашины фильмы, включая «Дикий, дикий пляж. Жар нежных», считает, что, пока они работали вместе, Расторгуев снимал великое кино, а дальше он «измельчал».

Все это люди с очень сильными полями: прежде чем Саша нашел баланс, его очень сильно между ними метало. Но в итоге он стал абсолютно независимым от каждого из них и нашел свой путь.

Все эти люди считают, что понимают Расторгуева лучше других, и как-то по-своему его интерпретируют.

Наш фильм находится в диалоге и полемике со всеми интерпретациями и видениями, поскольку не предлагает собственной интерпретации. Каждый, посмотрев его, может сам решить, каким Саша был.

— Были ли проблемы с получением прокатного удостоверения?

— Мы их преодолели. В кинотеатрах покажут цензурированную версию. Фильм субтитрирован по-русски — быстрая и горячая речь героев не всегда различима, — так что пришлось не только запикивать мат, но еще и убирать его из субтитров. Оригинальная версия с матом, маркированная 18+, будет доступна онлайн. Так что у фильма есть прокатное удостоверение. Наши партнеры, ЦДК, прикладывают очень большие усилия, чтобы фильм показали в разных городах. Мы очень хотим большего распространения фильма, и здесь нам нужна поддержка всех, кто считает его важным.

Источник

Read the full article

0 notes

Photo

Вы знали, что Лев Толстой дальний родственник Александра Пушкина? А это факт. Великих писателей связывает общий предок- Иван Головин. Прабабушка Пушкина и прабабушка Толстого были родными сёстрами. А что это значит? То, что Лев Николаевич четвероюродный племянник Александра Сергеевича. Ещё один интересный факт из биографии Льва Николаевича: босой он лишь на картине Репина. А в реальной жизни одевался в соответствии со своим аристократическим происхождением. Простую одежду носил лишь тогда, когда занимался тяжёлым физическим трудом. ⠀ Про знаменитый портрет же сказал: «недостаёт только, чтобы меня изобразили без панталон». Был противником феминизма, картежником, лечился кумысом, много ходил пешком, знал 13 иностранных языков, в 67 лет научился ездить на велосипеде. А широкие блузы, подпоясанные, стали называть толстовками в честь Льва Толстого. Он часто носил такую одежду. ⠀ Заходите на сайт (ссылка в шапке профиля), выбирайте, оформляйте покупку и ждите скорую доставку. Также товар отпечен в публикации. ⠀ ——————————— Ваша я. #СинийКвадрат #ПодаркиСинийКвадрат #ДоброГрамщики (at Синий квадрат. Отличные подарки.) https://www.instagram.com/p/CQOdD6BlGEA/?utm_medium=tumblr

0 notes

Text

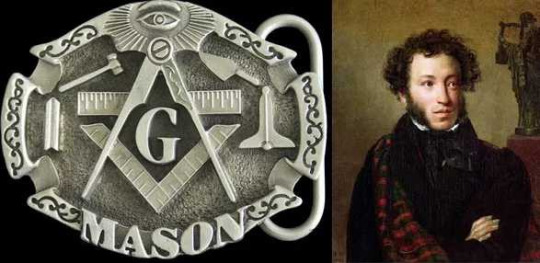

Масон пушкин или зачем ему длинные ногти?

Посмотрите на известный портрет. На знаменитом портрете Ореста Кипренского мы видим у Александра Пушкина неплохой маникюр: удлиненные ногти аккуратной одинаковой формы, будто после посещения салона. Но зачем мужчине XIX века нужны были ногти?

«Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметами: собой невелик, волос черны��, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под "пугачевщину" и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти [Пушкин носил ногти необыкновенной длины: это была причуда его].» — В. И. Даль.

«Я преодолел робость, подошел к прилавку, у которого Пушкин остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти». И. И. Панаев. Литературные воспоминания.

Других таких глаз я за всю мою долгую жизнь ни у кого не видала. Говорил он скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти. В. А. Нащокина. Воспоминания. Новое Время, 1898, № 8115.

Банально, но просто для красоты. Например, у Евгения Онегина был такой набор: «гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки тридцати родов и для ногтей и для зубов». Скорее всего, Пушкин описал как раз свой арсенал для ухода за волосами, бакенбардами и ногтями.

Причем один из ногтей отличался особенной длиной. Это был ноготь на мизинце левой руки. Пушкин постоянно боялся его сломать, поэтому даже завел специальный наперсток, который надевал на мизинец, ложась спать.

Отрастил такой ноготь себе поэт, разумеется, не случайно. Дело в том, что по такой примете часто друг друга узнавали масоны. А Пушкин... состоял в масонской ложе.

Согласно записям в его дневнике, в масоны поэта посвятили 4 мая 1821 года в Кишиневе. Ложа, которая его приняла, называлась "Овидий" - в честь античного поэта, сосланного примерно в эти края.

Здесь, правда, надо сделать оговорку. Ложа имела временный статус и не прошла еще на тот момент, как бы сейчас выразились, аккредитации. Проще говоря, высшее масонское руководство ее не утвердило - заявка находилась на рассмотрении. И... признания ложа так и не дождалась, после чего прекратила свою работу. Это случилось в ноябре 1821 года.

А еще у модного мужчины из высшего общества была всегда с собой косметичка: в ней лежала помада для волос, чтобы придавать завиткам легкий блеск и упругость, и духи, раньше они не разделялись на женские и мужские, унисекс был в цене.

Сам-то Пушкин никогда не считался красавчиком, из его лицейской компании женщины выбирали франта Горчакова или очаровательного Пущина. Но поэт следил за своей вешностью, всегда выглядел модно и ухоженно.

0 notes

Photo

искусство // выставочный проект «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» в рамках фестиваля Дягилев. P.S

Международный выставочный проект «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» станет ключевым явлением музейного сезона 2020/2021 и центральным событием Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» . Выставка повествует о творческом пути выдающегося деятеля отечественной культуры Сергея Дягилева через его окружение и представляет собой портретную галерею тех, кого великий импресарио вовлекал в круговорот своей бурной деятельности. Портреты деятелей театра, музыки, балета первой трети XX века, созданные крупнейшими художниками России и Европы, впервые будут собраны вместе. Герои выставки – от Анны Павловой до Габриэль Шанель, от Михаила Фокина до Джорджа Баланчина. Художники – от Ильи Репина до Анри Руссо, от Александра Бенуа и Льва Бакста до Пабло Пикассо и Джорджо де Кирико. На выставке будут экспонироваться живописные, графические и фото-работы из ведущих музеев России и Европы, включая Третьяковскую галерею, Русский музей, ГМИИ им. Пушкина, Эрмитаж, Центр Помпиду (Париж), Художественный музей Руана, Музей Тиссена-Борнемисы (Мадрид), Национальную галерею современного искусства Турина, российские и зарубежные частные коллекции. Многие портреты из зарубежных собраний будут демонстрироваться в России впервые.

Этот амбициозный проект — беспрецедентный диалог художественных культур России и Европы – в своей основе наследует идеям самого Сергея Дягилева, страстного пропагандиста европейского искусства в России и, напротив, русского искусства на Западе. Дягилев во многом был первым. Первым куратором художественных выставок, имевших концепцию и творческий отбор работ. Первым последовательным создателем театрального спектакля как синтетического зрелища, в котором музыка, хореография, сценография и костюмы объединены в целостный художественный замысел. Первым русским театральным продюсером, «крестным отцом» европейского продюсерского искусства. Дягилев обладал потрясающей способностью объединять вокруг себя, увлекать своими идеями не только творцов – композиторов, художников, хореографов и танцовщиков, – но также финансистов, дипломатов, царствующих особ и состоятельных поклонников и поклонниц. Дягилева влекло будущее, на алтарь новых творческих побед он приносил в жертву дружбу с прежними соратниками, будь то Дмитрий Философов, Вацлав Нижинский или Александр Бенуа. Круги его общения менялись вместе с новыми художественными задачами, и лишь немногие оставались с Дягилевым навсегда.

Выставка «В круге Дягилевом» построена как 12 сюжетов – 12 кругов жизненного и творческого пути, в каждом из которых личность Дягилева раскрывается через людей, которых он притягивал, отталкивал, с кем дружил, у кого учился, кем дорожил, чей талант он открывал, через тех, кто помогал ему и кому помогал он. Появление юного Дягилева в Петербурге и первые выставки; журнал «Мир искусства» и «роман» с Дирекцией императорских театров; первое наступление на Париж 1906–1908 годов; организация «Русских сезонов»; Первая мировая война; парад творческих манифестов: художественные «провокации», искушение европейским авангардом, а затем поворот к неоклассицизму – каждый период жизни Дягилева представлен в портретном ряде и обширных сопровождающих материалах – в так называемом «подстрочнике», рассказывающем о наиболее важных творческих событиях и включающем сцены из ключевых спектаклей тех лет. Взаимоотношения героев портретной галереи откомментированы в развернутых аннотациях. Их творческие споры раскрыты через цитаты из писем, публикаций того времени и мемуаров. Авторы выставки особо выделяют сюжет «Мечты о России. Невозвращение блудного сына» как трагический рефрен Дягилевской истории. Два сюжета – «Петербург. Начало» и «Смерть в Венеции» – закольцовывают экспозицию: образы имперской столицы России и мистического города на воде перекликаются, замыкая круги жизни и судьбы Сергея Дягилева.

К выставке издан альбом-каталог на русском и английском языках. Автор заключительной статьи – Шенг Схейен, автор книги «Русские сезоны навсегда».

Автор идеи и куратор проекта — Наталья Метелица, директор СПбГМТиМИ

Партнеры и участники: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, ГМИРЛИ им. В. И. Даля, ГМЗ «Царское село», Дагестанский Музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, Тульский историко-краеведческий областной музей, Смоленский государственный музей-заповедник, ЦВЗ «Манеж», Музей ИРЛИ РАН, Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека, Российский национальный музей музыки, KGallery.

Зарубежные партнеры: Национальный музей современного искусства – Центр Жоржа Помпиду (Париж), Музей изящных искусств (Руан), Музей Тиссена-Борнемисы (Мадрид), Национальная галерея современного искусства (Турин), Коллекция Отдела наследия CHANEL (Париж), частные коллекции.

иллюстрация : А.Н. Бенуа,

Портрет М. В. Добужинского.

Италия. Вилла дю Миди. 28 июня 1908.

Бумага, графитный карандаш, акварель

(с) СПб музей театрального и музыкального искусства

14 ноября 2020 – 12 февраля 2021 года

0 notes

Photo

Кто мне пришлет ее портрет, Черты волшебницы прекрасной? Талантов обожатель страстный, Я прежде был ее поэт. Вокруг Александра Сергеевича Пушкина всегда было много женщин: они волновали его душу, давали страстный порыв, наполняли жизнь смыслом. Конечно же, поэт не мог не запечатлеть эти женские образы в своих произведениях. Сокровенное, глубокое и пронизывающее чувство двигало им, благодаря любви он творил и создавал шедевры. Представляем Вам галерею прекрасных женских портретов. Благодаря А.С. Пушкину (и знаменитым художникам) эти женщины навеки в истории России. Виртуальная выставка доступна по ссылке на нашем сайте http://lib.kmv.ru/vitrina/otrazhene-ischeznuvshih-let/chertyi-volshebnitsyi-prekrasnoj/

0 notes

Text

Княжна Софья Урусова, фаворитка Николая I

Благодаря портретам кисти Петра Соколова наши современники могут представить, как выглядели первые красавицы пушкинской эпохи. А благодаря воспоминаниям современников – сделать выводы о том, какими они были. Однако об одной из них – княжне Софье Александровне Урусовой, в замужестве княгине Радзивилл, сохранились весьма неоднозначные отзывы. Какой же на самом деле была красавица, покорившая Николая I и Александра Пушкина?

П. Ф. Соколов. Портрет С. А. Урусовой, 1832 | Фото: pinterest.com

Софья Урусова была одной из трех дочерей князя Урусова. По свидетельству французского историка Марка Фурнье, в Москве 1820-х гг. «было три грации, дочери князя Урусова, три красавицы, справедливо считавшиеся украшением московского общества того времени». А Софья Александровна отличалась особенной красотой и обаянием: «Она была высокая и ловкая, во всем ее облике была удивительная свежесть»; «Нельзя было встретить цвет лица чище и свежее. Ее волосы спадали мягкими и обильными волнами на округлые плечи – со всею роскошью античного контура. Особенно хороши были ее глаза, большие голубые, полные света и неги, глаза, излучавшие вокруг какую-то магнетическую силу».

П. Ф. Соколов. Портрет С. А. Урусовой (предположительно), 1827-1828 | Фото: gallery.ru

Если о красоте Софьи Урусовой современники отзывались единогласно, называя ее «царицей московских красавиц», то об интеллекте и моральных качествах сохранились противоречивые отзывы. Некоторые именовали ее «богиней глупости» и рассказывали о ней анекдоты. Например, такие: однажды на балу кавалер спросил княжну о том, что она читает. И та ответила: «Розовенькую книжку, а сестра моя читает голубую». В другой раз влюбленный в нее князь Мещерский долго и упоенно рассуждал о литературе, пока девушка не прервала его вопросом: «Скажите, князь, какое Вы употребляете мыло, когда бреетесь?». А по словам других знакомых, так о ней могли говорить только завистники, а на самом деле княжна была доброй и милой девушкой.

Сестра Софьи, княжна Мария Александровна Урусова | Фото: radikal.ru

Сестры Софьи были замужем, одна – за Мусиным-Пушкиным, другая – за Кутайсовым. В доме Урусовых часто устраивали приемы, и на одном из них в 1827 г. с Софьей познакомился Александр Пушкин. По воспоминаниям современников, на него «красота и любезность молодых хозяек действовала возбудительно, и он бывал весьма весел, остер, словоохотлив». Княжна тоже не обделяла его вниманием, чем вызвала ревность своего поклонника В. Соломирского, давно в нее влюбленного. И тот вызвал Пушкина на дуэль. Благодаря усилиям общих друзей конфликт удалось уладить.

Император Николай Павлович и императрица Александра Федоровна | Фото: liveinternet.ru

Софья была фавориткой императора Николая I. Марк Фурнье писал: «Император не заслуживает никакого упрёка (в супружеской измене), если не считать нескольких нежных изъявлений, тайно сделанных юной княжне, прославившейся своей красотой... Княжна Урусова, бесспорно, представляла собой законченный тип русской красавицы». Долли Фикельмон также говорила о двусмысленном положении княжны Урусовой при дворе, так как поведение Софьи Александровны выражало «абсолютное смирение перед императрицей, но было не совсем естественным перед императором, смесь робости, замешательства и интимности».

Ф. К. Винтерхальтер. Портрет Ольги Николаевны, дочери Николая I | Фото: art.mirtesen.ru

Великая княжна Ольга Николаевна пыталась развеять слухи о связи отца с княжной Урусовой: «Она была красавица, энергичная, высокого роста, с чудесным голосом альтового тембра, и за её холодной внешностью скрывалась страстная натура. Немногие рисковали приблизиться к ней: был пущен слух, что Папа к ней неравнодушен. Это было неправдой. Никто другой, кроме Мама, никогда не волновал его чувств». Ее поддерживала и Смирнова-Россет, утверждавшая, что «Урусова была горда и глупа, но чиста, как хрусталь».

Ф. К. Винтерхальтер. Портрет Ольги Николаевны, дочери Николая I, королевы Вюртембергской | Фото: art.mirtesen.ru

А после ее ждала судьба многих фрейлин, о которых Н. А. Добролюбов писал: «Обыкновенно порядок был такой: брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего, и затем императрица Александра начинала сватать обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов». В 1833 г. Софья Урусова вышла за князя Льва Радзивилла. Об этом союзе многие отзывались скептически. Так, П. Вяземский писал В. Жуковскому: «Урусова вчера обратилась в княгиню Радзивилл, по крайней мере, духовно: о дальнейшем преображении не ведаю. Да едва ли! Он был очень болен и не совсем ещё оправился, а женился потому, что последние дни настали».

Ф. К. Винтерхальтер. Портрет княгини Софии Радзивилл, 1864 | Фото: gallerix.ru

О дальнейшей судьбе княгини Радзивилл сохранилось мало сведений. Известно, что с 1846 г. она была владелицей особняка на Дворцовой набережной, 16, и много времени проводила за границей, вдали от мужа. В 1850- х гг. княгиня блистала в парижских салонах, где о ней говорили: «Она была очень изящная и величественная, но считалась за женщину капризную и высокомерную». Она скончалась в 1887 г. в Париже и там же была похоронена.

Княгиня Софья Радзивилл (предположительно), 1848 | Фото: yavix.ru

Источник: Культурология

Read the full article

#АлександраФедоровна#ЛевРадзивилл#МарияУрусова#НиколайI#ОльгаНиколаевнаРоманова#СофьяАлександровнаУрусова#СофьяРадзивилл#СофьяУрусова

0 notes

Text

Что читали советские школьники в ХХ веке

1921

Устное поэтическое творчество: лирика, старины, сказки, духовные стихи

Старинная русская письменность: «Слово о полку Игореве», «Повесть о Юлиании Лазаревской»; повести о Ерше Ершовиче, о Горе-Злочастии, о Савве Грудцыне, о Фроле Скобееве

Михаил Ломоносов. Лирика

Денис Фонвизин. «Недоросль»

Гаврила Державин. «Фелица», «Бог», «Памятник», «Евгению. Жизнь Званская»

Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (избранные главы)

Николай Карамзин. «Бедная Лиза», «Что нужно автору?»

Василий Жуковский. «Теон и Эсхин», «Камоэнс», «Светлана», «Невыразимое»

Александр Грибоедов. «Горе от ума»

Александр Пушкин. Лирика, поэмы, «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Повести Белкина»

Михаил Лермонтов. Лирика, «Мцыри», «Демон», «Герой нашего времени», «Песня про купца Калашникова»

Николай Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никитичем», «Шинель», «Портрет», «Ревизор», «Мертвые души»

Алексей Кольцов, Евгений Баратынский, Федор Тютчев, Афанасий Фет, Николай Некрасов. Избранные лирические стихотворения

1938

Устная народная поэзия (фольклор)

Русские былины

«Слово о полку Игореве»

Михаил Ломоносов. «Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны», «Разговор с Анакреоном»

Гаврила Державин. «Фелица», «Приглашение к обеду», «Памятник»

Денис Фонвизин. «Недоросль»

Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (отрывки)

Николай Карамзин. «Бедная Лиза»

Василий Жуковский. «Светлана», «Теон и Эсхин», «Лесной царь», «Море», «Я музу юную, бывало…»

Кондратий Рылеев. «К временщику», «Гражданин», «Ах, тошно мне…»

Александр Грибоедов. «Горе от ума»

Жан-Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве»

Александр Пушкин. Лирика, оды, «Цыганы», «Евгений Онегин»

Виссарион Белинский. «Сочинения Александра Пушкина»

Джордж Гордон Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (отрывки)

Михаил Лермонтов. Лирика, «Герой нашего времени»

1984

«Слово о полку Игореве»

Жан-Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве»

Александр Грибоедов. «Горе от ума»

Александр Пушкин. «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «К морю», «Я помню чудное мгновенье…», «Пророк», «Осень», «На холмах Грузии», «Я вас любил…», «Вновь я посетил…», «Я памятник себе воздвиг…», «Евгений Онегин»

Джордж Гордон Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (I и II песни), «Душа моя мрачна»

Михаил Лермонтов. «Смерть поэта», «Поэт», «Дума», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Выхожу один я на дорогу», «Родина», «Герой нашего времени»

Николай Гоголь. «Мертвые души»

Виссарион Белинский. Литературно-критическая деятельность

Анатолий Алексин. «А тем временем где-то…», «В тылу как в тылу»

Чингиз Айтматов. «Джамиля», «Первый учитель»

Василь Быков. «Альпийская баллада», «Дожить до рассвета»

Олесь Гончар. «Человек и оружие»

Савва Дангулов. «Тропа»

Нодар Думбадзе. «Я вижу солнце»

Максуд Ибрагимбеков. «За все хорошее — смерть!»

«Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны»

Вадим Кожевников. «Заре навстречу»

Мария Прилежаева. «Удивительный год», «Три недели покоя»

Юхан Смуул. «Ледовая книга»

Владислав Титов. «Всем смертям назло»

Михаил Дудин, Михаил Луконин, Сергей Орлов. Избранные стихи

8 notes

·

View notes

Text

История и археология: Наталья Гончарова и Николай I: Почему на крышке часов императора был портрет жены Пушкина

Практически все современники Александра Сергеевича Пушкина были уверены, что между царём Николаем I и супругой поэта существовала более тесная, чем просто платоническая связь. Сейчас сложно найти истину, но известно одно: сам поэт, несмотря на постоянную безудержную ревность, не сомневался в порядочности своей жены, сказав Натали перед смертью: «Я верю».

Подробнее.. https://kulturologia.ru/blogs/161119/44679/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr

0 notes

Text

2 марта 1831 г. — Венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой.

Гау, Владимир Иванович. 1816-1895

Портрет Н.Н. Пушкиной

Россия, 1844 г.

Hau, Woldemar. 1816-1895

Portrait of Natalya Pushkina

Russia, 1844

#hermitage_museum #visit_hermitage

#instagood #photooftheday #bestoftheday

#instagraminrussia

#埃尔米塔日博物馆 #圣彼得堡

0 notes

Text

Читай между строк: Как комментарий к книге меняет ее содержание

Переводчик Виктор Голышев, подаривший российской аудитории Трумена Капоте, Кена Кизи и Торнтона Уайлдера, во время своего выступления для проекта «Открытая лекция» сказал, что первая издательская рецензия на русский перевод «Улисса» представляла собой «80 страниц ненависти». В СССР роман Джойса целиком увидел свет в 1989 году на страницах журнала «Иностранная литература», а спустя четыре года, уже в новом государстве, был опубликован отдельным изданием с обширным комментарием Сергея Хоружего. Вообще-то переводить «Улисса» на русский начал Виктор Хинкис, но завершить работу он не успел, и после его смерти задача объяснить чуть ли не каждую фразу в романе досталась Хоружему. Пытаться покорить «Улисса», не обращаясь ежеминутно к комментарию, не то что бы совсем бесполезно: в книге есть особая, интуитивно понятная музыка языка, и насладиться ею можно и без глубокого погружения в интеллектуальные игры Джойса. Однако Хоружий не только толкует многочисленные аллюзии на реальных исторических персонажей и другие литературные произведения, но и обозначает опорные точки композиции «Улисса» и выделяет основные темы каждого эпизода. Без их понимания джойсовский поток сознания, увы, порой кажется пустым нагромождением слов.

[[more]]

«Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева

Комментарий Э. Власова

Значительно уступая «Улиссу» в объеме, поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» вполне сопоставима с романом Джойса с точки структуры, тематики и поэтики: автобиографический герой, мотив странствия, образ близкой, но недосягаемой возлюбленной и так далее. Правда, если понятия, которыми оперирует Джойс, порой вызывают недоумение даже у коренных ирландцев, то у Ерофеева все вроде бы предельно ясно: Кремль, одеколон, волосатые ноги Горького. Казалось бы, ну что тут комментировать? На деле же большая часть поэмы Ерофеева представляет собой пародию на другие тексты — начиная с радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и заканчивая газетными заметками советских времен. Хотя подробнейший комментарий Эдуарда Власова к «Петушкам» был в пух и прах раскритикован идеологом арт-группы «Война» Алексеем Плуцером-Сарно за чересчур прямолинейные интерпретации и стремление найти литературные параллели там, где их на самом деле нет, он достоин внимания потому, что раскрывает значение «Петушков» для истории развития отечественной литературы — как грандиозного памятника произаического концептуализма.

«Евгений Онегин» Александра Пушкина

Комментарий В. Набокова

Впервые «Евгения Онегина» на английский язык перевел британец Генри Сполдинг еще в 1881 году. С тех пор англоговорящий читатель увидел не один десяток переводов пушкинского романа в стихах и его фрагментов. Самым известным на сегодняшний день считается перевод, выполненный Владимиром Набоковым и опубликованный в 1964 году в Нью-Йорке. В отличие от большинства своих предшественников, Набоков стремился не к тому, чтобы английская версия «Онегина» была складной да ладной, а к передаче точного контекстуального значения оригинала. Дабы аудитория поняла, в каких культурных, исторических и бытовых условиях жили герои Пушкина, Набоков снабдил свой перевод пространным комментарием, над которым работал 15 лет, и назвал его «кабинетным подвигом». Не отступая от образа дотошного, но ироничного критика, Набоков рассказывает о том, какие прически модно было носить в России XIX века, как девушки на Руси гадали на суженого и почему с Пушкин с таким трепетом говорит о женских ножках. Одним словом, труд Набокова и сам по себе достоин звания «энциклопедии русской жизни», которое присудил «Онегину» Белинский.

«Алмазный мой венец» Валентина Катаева

Комментарий О. Лекманова, М. Рейкиной, Л. Видгофа

Хотя сам Валентин Катаев не раз говорил, что не считает «Алмазный мой венец» мемуарами, и утверждал, будто книга является «свободным полетом фантазии, основанным на истинных происшествиях», для последующих поколений его роман стал кладезем знаний о литераторах-современниках Катаева. Олеша, Бабель, Булгаков, Пастернак, Есенин, Мандельштам — кто только ни выведен в «АМВ» под нарочито наивными, почти детскими кличками вроде «Ключика», «Вьюна» и «Конармейца». Конечно, для того, чтобы узнать в Командоре Маяковского, большого ума не надо, но с менее известными персонажами дело обстоит значительно сложнее. Поэтому комментарий Олега Лекманова, Марии Рейкиной и Леонида Видгофа — это не только литературоведческое и культурологическое исследование, но и, с одной стороны, своеобразный ключ к роману, а с другой — попытка отделить его документальную составляющую от художественной: все–таки «Алмазный мой венец» — беллетризованные воспоминания, и местами Катаев грешил против истины. Например, по мнению исследователей, он преувеличил степень близости своих отношений с Есениным и выдал их «шапочное знакомство» за «закадычную дружбу».

«Голем» Густава Майринка

Комментарий В. Крюкова

Мистическая сущность Праги, которая сегодня служит отличной приманкой для сотен тысяч туристов, наиболее полное отражение нашла в романе австрийского писателя-экспрессиониста Густава Майринка «Голем», основанном на еврейской легенде о глиняном великане. Согласно преданию, он был создан раввином Иехудой Бен Бецалелем то ли для помощи по хозяйству, то ли для защиты пражского еврейского гетто от погромов. В романе Майринка Голем становится воплощением хтонического ужаса, страха человека перед неизведанным. Короткий, но обстоятельный комментарий переводчика Владимира Крюкова ценен не только тем, что в нем дается ключ к каббалистической символике романа. Прага у Майринка изображена как лабиринт темных, таинственных улиц, в котором сам черт ногу сломит. Крюков же восстанавливает географию перемещений Атанасиуса Перната по городу, давая читателю возможность пройти по следам героя и попробовать отыскать тот самый дом, где в комнате без дверей прячется Голем — мятущаяся душа гетто.

«Одиссея» и «Илиада» Гомера

Комментарий Е. Солунского

Комментарий, объем которого превышает объем самого произведения, не редкость: взять хотя бы упомянутый труд Набокова. Византийский церковный деятель, историк и писатель Евстафий Солунский, живший в XII веке нашей эры, пошел существенно дальше: его комментарий к «Одиссее» и «Идиаде» Гомера в современном издании занимает семь томов. Гомеровские тексты Евстафий рассматривает как в филологическом, так и историографическом акспекте: он анализирует лексический состав поэм, рассуждает о границах правды и вымысла в них и пытается найти доказательства тому, что некоторые события «Одиссеи» могли иметь место в действительности, поскольку память о них якобы хранит Средиземноморье. Кроме того, Солунский критикует своих коллег-ученых за то, что те обращают внимание в первую очередь на «Илиаду», а «Одиссеей» пренебрегают из–за обилия в ней сказочных мотивов. Несмотря на то, что сегодня в научном мире уже не отдается видимого предпочтения ни одному из оплотов творческого наследия Гомера, в глазах массовой аудитории «Одиссея» действительно до сих пор остается скорее книгой для детей и подростков, а «Илиада» — настольной книгой интеллектуалов.

«Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека

Комментарий С. Солоуха

Пожалуй, только в такой стране, как Чехия, где в утыканных древними храмами городах живут сплошь атеисты, национальной литературной классикой могла стать полная туалетных шуток книга про выпивоху, который, пользуясь своей идиотической прямотой, камня на камне не оставил от политики милитаризма. Правда, это еще большой вопрос, кто страдает идиотизмом, — сам Швейк или все, кто его окружает. Современники Гашека думали, будто популярность «Швейка» будет недолгой: мол, роман соткан из деталей, которые ни о чем не скажут тем, кто не жил в Австро-Венгрии 1910-х годов. Ну, допустим, откуда новому поколению знать, что в пражской пивной «У чаши» действительно служил некто Паливец? Тем не менее, благодаря бесконечному обаянию главного героя и великому мастерству Гашека-сатирика, «Швейк» по-прежнему бодро шагает по планете. Восполнить же пробелы в знаниях европейской истории и быта начала XX века поможет комментарий Сергея Солоуха к русскому переводу «Швейка», где есть и сведения о реальных адресах, упомянутых в книге, и анализ особенностей языка персонажей, и панорама Первой мировой войны, вдвойне актуальная еще и потому, что в наши дни это событие, похоже, наконец начало выходить из тени устроенной Гитлером бойни номер 1939.

«Пуритане» Вальтера Скотта

Комментарий А. Бобовича

Безусловно, переводческий комментарий необходим романам Вальтера Скотта в первую очередь для воссоздания исторических обстоятельств, в которых существуют персонажи. Вместе с тем, если поздние реалисты все–таки стремились написать объективный портрет эпохи и старались избегать оценочных суждений о своих героях и их поступках (что, впрочем, далеко не всегда получалось даже у Бальзака и Диккенса — столпов реализма), то симпатии, антипатии и сомнения Скотта, в общем-то, лежат на поверхности — особенно когда речь идет об оригиналах произведений. Перевод же естественным образом скрадывает оттенки и во многих случаях убивает языковую игру. Здесь на помощь читателю приходит комментарий, в котором отражено истинное значение той или иной характеристики, данной либо автором героям, либо героями — друг другу. В этом смысле показателен комментарий Анания Бобовича к роману «Пуритане»: именно из него мы узнаем, что «пок-пуддинг» — это обидное прозвище, данное шотландцам англичанами, а желание посадить женщину «в подобающее кресло» намекает на ее свар��ивость, так как раньше существовала традиция окунать склочниц в воду, предварительно посадив их на подвешенную к шесту-журавлю скамейку.

Проспер Мериме «Кармен»

Автокомментарий

Если формально подходить к рассмотрению си��темы образов новеллы Проспера Мериме «Кармен», образа автора в ней вроде бы нет — зато есть два рассказчика: несчастный Хосе из Наварры, павший жертвой демонического очарования прекрасной цыганки, и странствующий ученый, этнографические заметки которого служат своего рода кратким путеводителем по цыганским обычаям. На самом деле автор в «Кармен» существует — и он отнюдь не тождествен рассказчику-этнографу, даже несмотря на то, что этот персонаж отчасти автобиографичен: Мериме занимал пост инспектора исторических памятников Франции и по долгу службы много путешествовал. Тем не менее голос автора звучит не в репликах наблюдательного ученого, а в комментариях к новелле, где он поясняет некоторые испанские традиции и рассказывает легенду об улице Кандилехо, на которой обитала Кармен. Этот хитрый прием Мериме использует, в частности, для того, чтобы показать, что рассказчик — не истина в последней инстанции, и далеко не всем его научным изысканиям стоит доверять.

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова

Комментарий Ю. Щеглова

Юрий Щеглов — русский и советский литературовед и лингвист, вместе с Александром Жолковским стоявший у истоков генеративной поэтики: от других областей поэтики она отличается тем, что фокусируется на изучении, понимании и анализе принципов рождения того или иного текста. Неудивительно, что в комментарии к книгам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Щеглов по крупицам восстанавливает источники, на которые опиралась Ильф и Петров, чьи романы изобилуют реминисценциями: здесь — отсылка в Шекспиру, там — к Пушкину, на следующей странице — к Диккенсу. В то же время монументальный труд Щеглова, написанный живым, образным языком, представляет собой увлекательный, полный неожиданных поворотов нон-фикшн. Метод��чно, одну за другой Щеглов раскрывает тайны биографии Остапа Бендера — главного отечественного литературного афериста, чьим прототипом был то ли Чичиков, то ли Христос, то ли известный одесский мошенник Осип Шор.

0 notes