Text

チック、チック…ブーン!

tick, tick…BOOM!(2021)

上の画像は、「チック、チック…ブーン!」ではありません...。詳しくは後ほど。

私が映画の魅力というか魔力というものを実感し、その世界に没入したいとまで思ったきっかけは、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのコンビによる一連のミュージカル映画だった。

特にマーク・サンドリッチ監督の「踊らん哉」は何度観ても、一緒に踊り出してしまいたくなる。見事なタップダンスのステップを(足元だけでなく)全身で捉えるカメラワーク、ワンカットの横移動、スイングするスカートの浮遊感、ダンスそのものの見応えはもちろんだが、会話では説明くさくなるようないざこざが歌と踊りによってあれよという間に展開されていく、その合理的なストーリーテリングの職人技が90分に詰め込まれている。アステアの映画のなかでもマーク・サンドリッチの監督作は、ダンスとストーリー展開の相互作用が秀逸で、いつも体ごとリフトされて障害物をひょいと飛び越えさせるような軽快な浮遊感に満ちている。

しかし私はニューヨークに住んでいたときもそこまでブロードウェイのミュージカルに夢中にならなかった。そりゃ一流の歌にダンスに舞台美術に、楽しいことは間違いない。でも、夢中にならなかった一番の理由は、当然だが演者と観客のあいだにカメラが存在しないからだ。横移動するカメラワークが私の心まで連れ去っていく瞬間の心地良さは映画だけのものだった。フレームのなかだけにすべてがあるような没入感も映画だけのものだ。カメラという素晴らしき仲介者!だけどその仕事というのは、ミュージカル映画においては、主張は禁物だ。踊りを妨けないからこそ、踊る者を輝かせる。

それがミュージカル映画の最大の見どころであると確信しているが、賛同者はあまり多くないようで、70年代以降からのミュージカル映画、ダンスシーンのある映画は、細かいカット割りでテンポ良くかっこよく見せようと躍起になっている(80年代以降はMTVの影響も)。30年代、40年代のように全身を捉える長回しショットは少なく、アステアの「カメラが踊るか、人が踊るかのどちらか」というセオリーは継承されていない。

わかった、わかった。アステアのようなダンサーは、もういないからワンカットの長回しで映像の緊張感が保てるわけない。そう言いたいのはわかった。じゃあ、もう一つのがっかりパターンをあげてみる。歌やダンスが、ストーリーの“豪華付録”でしかないやつだ。いくら豪華なおまけといえど、なくても話が成立してしまうパターン。歌とダンスすげー、でも「このくだりいらなくね?」的なやつ。ミュージカル嫌いな人がよく言う「何で突然歌い出すん?」「踊り出すん?」という疑問も頷けてしまう。

だから作り手は、歌とダンスが物語の展開にとって重要な要素となる仕掛けを意識して作らねばならない。マーク・サンドリッチは、そこに非常に自覚的だ。映画史的に彼がたいして評価されていないのが本当に謎でしかない。歌や踊りのなかで感情の変化があったり、人間関係の変化を起こしたりして、絶対に早送りできないシーンにすることは、ミュージカル映画において必須だと私(というかサンドリッチ監督)は考えている。

例えば、最初の画像は「踊らん哉」のものだが、ステージ上のロジャースが、突然、客席にいたアステアと踊ることになってしまうシーンがある。アステアを快くなく思っていたロジャース、それに対して挑むようにアステアが踊り始める。お互いを牽制しあい、最初はバラバラに踊るのだが、ある瞬間からステップの調子が揃ってくる。次第に、二人は手を取り、優雅にクルクルとスカートを翻しステージを端から端まで踊り周り、喝采を受ける。

ほぼワンカットのこのダンスシーンは、台詞なし(歌もない)。ただ体の動きのみで二人が競い合い、和解し、最後に息の合った最高のパートナーであることを、説明もないまま観客に納得させてしまう。

こんな巧妙でシンプルで映画的な瞬間はミュージカル映画以外になかなか見つけられない。「人が動くと物語が動く」という原始的な喜びに満ち溢れていて、涙ぐんでしまうほどだ。

顔やステップのアップを多用し、ワイドショットに切り替えるなど、カットを細かく割ったとしても、この効果は得られるかと考えてみたが、視覚的にリズミカルにはなるだろうが、一連の動きのなかにある細やかな変化に集中できなくなり、感情移入しづらくなってしまうだろう。

ああ、そろそろ「チック、チック」の話をしないといけなかった。

チックチックは、まずダンスがメインの映画ではなく、歌がメインの映画だから、アステアの映画と比べるのはおかしいかもしれない。でも、私は思い出さずにはいられなかった。歌もダンスと同じく、物語の展開にかかっているべきだと思うからだ。そして、このチック、チックにおいて、歌は大いに機能していた。ところが、頭を抱えてしまったのは、こんどは映像が豪華付録なのだ。時間経過をお知らせするツールになってしまっている。

アステア・ロジャースの映画が、「体の動きから物語を展開する」のに対し、チックチックは、「歌があるから物語はいらない」という構成にみえる。たいてい歌が始まると、こんないろ〜んなことが起こりましたよ〜、というダイジェスト映像となり、歌の魅力で、「映画的な何か」を埋め合わせようとする姿勢が顕著だ。

私はこの映画をやたら長いアバン(多分NHK用語なのだが、本編開始前の見どころダイジェスト映像のことを指す)のようだと思い、始まって10分ぐらいしか集中力が続かなかった。いつ本編始まるのかなーと2時間思った。

みなさーーん!これはミュージカル映画じゃないですよ!!と大声で叫びたくなった。だけれどもこういう映画を好きな人もいるだろう。だから、仕方なく、こっそりとここに書いてみた。監督のリン=マニュエル・ミランダ(日本語表記の名前に「=」と「・」があるのはなんの法則なんだろうか…)は、ブロードウェイの鬼才で米エンタメの世界で最も注目されている人物なのは知っている。すごい才能なのは認める。彼のファンもたくさんいる。だけど、これがミュージカル映画として認められてほしくない思いがある。私が愛するミュージカル映画が絶滅しないことを願っている(今でもいつか私が作ってやるという思いは消えていない)。

0 notes

Text

ウクライナ情勢を追っていると、とくにSNSでは、ウクライナそのものだけでなく、日本国内での憲法改正の議論、核問題、北方領土問題、中国と台湾の関係、共産党叩き、数えきれないほどの議論やフェイクも含めた情報が溢れかえるようになった。私の頭は混乱したままでどこにも辿り着かず、仕方なく戦争反対と呟きながら、上の空でまたニュースを追う。

戦禍を逃れて西ヘと向かう夥しい避難民の列や列車に乗り込む人々の混乱を見ると、私はつい朝鮮戦争を思い浮かべてしまう。ちょうど朝鮮戦争に関する書籍を読んでいるところだったのだ。故郷も財産も後にして、ただ逃げられる場所へと進むより他に選択肢のない、命からがらの生活。男たちは軍に取られ、女と子供は恐怖とひもじさの中で生きる可能性にすがるしかない。

ある人は、現ロシアを日本帝国の侵略戦争と重ねていたし、西洋史を学ぶ人はナチスの侵攻と重ねていた。場所や形を表面的には変えながら、侵略や戦争の構造は同じで、歴史は繰り返すということだろう。

私はアカデミックに歴史を学んでいないから、侵略戦争が起きるメカニズムも端的に指摘することもできず、避難する人々の映像を見ると、ただただ胸が痛む。

それと同時に、ロシア内でも拘束されるのを承知で戦争反対と声を上げた人々の勇気にも敬服する。民主化運動や革命に関する資料を読むといつも思うが、どこの国のいつの時代でも独裁政権に命懸けで抗議し正義を全うする人々が少なからずいる。そしてその革命的姿勢は多くの場合報われない。

私なら勇敢に立ち向かう市民でいられるだろうかと疑問に思う。いや、疑問に思うまでもなく、速攻で諦めるな、とほぼ確信している。だからこそ、勇気がなく声を上げられない人がロシアにも多くいるであろうこともわかる。

2年ほど前だったが、アシスタントプロデューサーとして関わった番組でウクライナのDakh Daughters(ダグ・ドーターズ)というバンドを取り上げたことがある。

メンバーは7人の女性で、顔面白塗りでバーレス風キャバレーのスタイルを取り入れた奇抜な見た目をしている(音楽ジャンルはダークキャバレーというらしい)。元劇団員という経歴もあって、視覚的にも歌唱もシアトリカルなムードがある。

親ロシア派に占領されたドンバス地方の悲劇を皮肉った「Rozy/Donbass」で有名になり、欧米でカルト的な人気がでた。2022年も活動しているのか不明だが、Facebookは先だってのロシア侵攻直前まで更新されている。

2013年、ウクライナでは親ロシア派で汚職まみれだった当時のヤヌコヴィッチ政権に抗議する市民のデモが起きた。その一連の抗議活動をユーロマイダンというが、彼女たちの曲はユーロマイダンのアンセムとなり、デモ隊を勇気づけた。

下の動画は私の担当番組ではないが、当時のデモの様子が垣間見えるショートドキュメンタリーになっている。ウクライナ語なので会話や歌詞は全然分からないけれど、始まって4分ぐらいからダグ・ドーターズのパフォーマンスが始まる。

youtube

聴衆の祈るような面持ち、それを包囲する警察の圧力、歌とともに並列してキエフの独立広場の様子が描かれている。こうした市民の活動もあって、汚職まみれの政権は倒れ、大統領は国外へ逃亡した。

私の担当番組で、ダグ・ドーターズのボーカルのロメニクさんが明るくユーモアたっぷりにインタビューに答えてくれ「闘い続ける」と宣言する姿はとても頼もしかった。市民のパワーが社会を変えていくことを信じられる歌声と言葉だった。

あのユーロマイダンからウクライナの市井の人々は権力と闘い連帯し、NATO加盟の道を模索してきたのだ。しかし皮肉なことに、そうした意思表示がプーチンの怒りや恐れを招き、今回の戦争勃発に繋がってしまった。ウクライナの人々は、どれほどの無力感に打ちひしがれていることだろうかと思う。

そしてNATOは何もせず、私たちも何もできないままニュースを眺めるしかない。

巨大な権力による侵略や欲深い争いに巻き込まれる弱き立場の者。そんな弱き者はどう闘えばいいのか、そんな普遍的な問いに正しい答えはあるのかと心が折れてしまいそうだ。だったらウクライナはどうすればよかったのだろうか、と途方に暮れながらも、私たちは、これからどのように闘い続けることができるのか問い続けなくてはならない。

0 notes

Text

アナタハン

アマプラに掲載されているあらすじに興味を惹かれた。

「第二次大戦末期の1944年、アナタハン島に漂着した日本兵が島に住んでいた女性を巡ってすさまじい争いを繰り広げる。実際に起った事件を下敷きにしており51年に生存者が帰国して全貌が明らかになり、これを知ったスタンバーグ監督が持ち込んで日本映画として製作された、実質的な彼の遺作」

この漂着した日本兵というのが数人どころではなく、三十人以上いたという。「無人島で一人の女を日本兵三十人が争奪」、それをあのジョセフ・フォン・スタンバーグが監督したと⁉︎

役者は英語吹き替えなのか?それともアジア系の役者が英語で演技?もしくは白人の役者が吊り目メイクで?…と疑問が渦巻きながらつい再生ボタンを押した。

すぐに「あ、こういう感じか」と微妙な気持ちになった。役者は、日本人で日本語を話している。演技もうまい。でも、英語ナレーションが常時セリフを打ち消すように被さってきて、展開をすべて説明する形(しかも監督自身のナレーション)になっていた。なんじゃこりゃ。

いやだが、アジア系俳優の日本語訛り風英語でもなく、白人がアジア人メイクをするでもなく、キャストが全員日本人で日本語でまともな芝居をしているハリウッド映画って現代でもちょっと他にないし貴重な映画なのでは、とも思ったが、アマプラの筋書きにあるように「日本映画として製作された」ので、日本の大和プロ製作で東宝配給とデータベースに書いてあった。どうも落ち目だった監督が、ハリウッドに見向きもされなくなり、日本でやってみたかったらしいと持ち込んだらしい。

演出は変だけど、主演女優の根岸明美のふてぶてしい美しさは、奥ゆかしき日本人女性のイメージをぶち壊してくれてなかなか良い。対して、男たちは、一人一人の顔が思い出せない。多分、監督も誰がどの人物かわかってない。

モデルになった実在の比嘉和子さんという女性は、島から日本に戻っるとマスコミの餌食になった。プライバシーという言葉なんてなかった時代だ。男三十人を手玉にとった女王蜂だと騒がれた。

この映画の公開された1953年には、このアナタハン事件は、ゴシップとしてはもう下火になっていた頃で、映画も話題にならなかったようだ。日本が朝鮮特需もあって経済成長に向かうときで、ハリウッドの監督なら、ゴージャスなものを観客は期待したのだろう。

当事者で比嘉和子さんの人生は、島での経験もさることながら、その後、ゴシップに狂わされている。出身地の沖縄に戻っても「恥晒し」と仕事はなく、上京してからは、本人役で映画(これとは別の映画)に出演したものの大ごけしたり、バーを開いては失敗したり、ストリップ小屋にも出ていたようだ。

女王蜂としての知名度を利用してのしあがろうとしたのか、他に生きる術がなくて周りに乗せられたのかはわからないが、ゴシップ誌での小さな記事からは哀れな心情が窺える。

女性一人が、孤島で数年間も本当に三十人もの兵士を支配する立場にいたというのは、そうであってほしいという思いがつくった幻想のように聞こえる。しかも、その女性は、当時被差別の対象でもあった沖縄出身だ。

もし、「女王蜂」が事実なら、「原始女性は太陽であった」という平塚らいてうの言葉のように、女性の統治者を歓迎するシャーマン的な思考が、無人島という原始的な生活のなかで蘇ったのかもしれないが。

とはいっても、現実的に考えてみると、実際はメディアが都合のいいように、女を祀りあげたり、中傷したりしながら、男たちは自分の罪を消そうとしたのではないかと勘繰ってしまう。島にいた男の一人は手記を出版して、それが真実に近いといわれているが、他の多くの男たちは口をつぐんだというのも妙だ。映画そのものよりも、事件について調べたあと、色々考え込んでしまった。

0 notes

Text

佐渡金山の世界遺産推薦のニュース、心沈んだまま戻ってこず愚痴を書く………

岸田政権になったからと言って何か期待をした訳ではなかったが、軍艦島で韓国と折り合いがついていないのに、さらにこのタイミングで何でそれをしたいのか。火種をせっせと作り投げつけては、ドキドキハアハア相手の反応を待つ性癖でもあるに違いない。自民党政権は韓国への倒錯的な愛を世界に向かって叫んでいる。そうか、これも愛の一つの形か。

安倍政権当時は明治の産業遺産が安倍首相お膝元の山口県が中心だったり、推進派の面々が首相の幼馴染やら加計学園の理事やらで、とてもわかりやすい図式だったから、怒りはあるものの批判もしやすかった。でも岸田政権もそれに倣うのは、全然意味がわからない。

戦後の裏話かなんかで読んだ記憶があるが、日本と韓国の右派が秘密裏に手を取り合っていて、困ったときはお互いをバッシングし合い国内の愛国心を盛り立てて保守勢力を伸ばすという作戦があったそうだが、実はそれがまだ続いているのかもしれない……これは愛なのか?

0 notes

Text

ブロンコ・ビリー、そしてクライ・マッチョ

Bronco Billy(1980)

Cry Macho(2022)

「ブロンコ・ビリー」 なんてばかばかしくて素敵な映画なんだ。なんて愛すべき人々なんだ。そして、このおっちゃんカウボーイが91歳になって「クライ・マッチョ」を撮るのか…と感傷的になり涙腺が緩んだ。

クライ・マッチョを見てイーストウッドの過去作品を思い出して泣くのと逆コースだ。

私は、クライ・マッチョを公開初日に嬉々として観に行ったくせに全然泣けず、酷いことには二度、時計をちら見してしまうという有様で、あたしゃたいしてイーストウッドファンではなかったんだね、とようやく気づいた。

イーストウッド映画の「え、そこ!そんなにすっ飛ばしていいの!?」という問答無用さは魅力でもある。でもクライ・マッチョには「映画はあんなんでいいんだ」と誰かが言ったようには同意できなかった。大人を信用できない不良少年が心の闇を赤の他人にペラペラ喋るんかね。それにいくらなんでもあの都合のいい女はあかんやろ、としらけた。私の好きなイーストウッド映画には無謀さのなかに絶妙な説得力があるんだが、クライ・マッチョは都合のいい説明的なセリフが多くて、アメリカではこれは失笑が起きたのではないだろうか心配になってしまった。

それで家に帰ってちゃんとイーストウッドを見直さねばと思っていたところ、さすがのタイミング、U-NEXTがイーストウッド作品をまとめてくれていて、そのなかから「ブロンコ・ビリー」を選んだ次第だ。(昔観たことがあると思っていたら初見だった…)

お、冒頭の「Bronco Billy」というタイトルデザインがCry Machoのそれとそっくり。バックに哀愁のカントリーソングが流れ、中西部の田舎道の俯瞰のロングショットで始まるのも似ている。興業用のテントらしきものが小さく見える。♪Everybody loves cowboys and crowns. You're everybody's hero just a little while ♪という詩とともに夕暮れが訪れ、テントに明かりが灯る。西部劇ショーの旅回り一座のテントだ。

「スポットライトが消えた後、残ったのはカウボーイと道化師だけ」と歌が続く。

…なんだか、それだけでもう泣いてもいいですか。(つい携帯で録画した↓)

西部劇ショーの団長で早撃ちのカウボーイのブロンコビリーをイーストウッドが演じている。一座のメンバーの訳ありへっぽこ具合もアメリカンコメディというより森崎東の人情喜劇みたいだ。

公開の1980年当時、アメリカ人はこのコメディで笑ったのだろうかと疑問に思い、検索したところワシントンポストのレビューを見つけた。案の定「どこで笑ったらいいかわからない」「脚本が破綻」「演出が気まぐれ」と散々だ。イーストウッドの当時の愛人、サンドラ・ロックの演技も酷評されたようで、その年のラジー賞にノミネートされている。80年代の前半のヒットコメディというと「ブルースブラザーズ」「ゴーストバスターズ」(サタデーナイトライブ強し)それに「レポマン」など、シニカルで突き抜けた笑いを求めているような印象があり、そのなかで時代錯誤なコメディと位置付けられたようだ。

それにサンドラ・ロックの令嬢の逃避行は、どこかキャプラの「或る夜の出来事」を、銃への執着はジョセフ・H・ルイスの「拳銃魔」を、それに男気リーダーと仲間の団結は、ホークスの「ハタリ!」といったクラシックを想起させる(そして私はこの3本を愛している)。80年代の幕開けに古典回帰はないだろう、といった当時の反応は理解できる。そう考えると、なんだか今の時代に「クライ・マッチョ」を堂々とやっている状況も似ている。ぶれていない。

「ブロンコ・ビリー」では、現代では人種差別的と取られかねないセリフもある。例えば、冒頭、ビリーが、まともな給料をくれと訴えるメンバーと口論になるシーン。蛇踊り芸をするアパッチ族のインディアン(映画での表現をそのまま使う)のメンバーに対し、ビリーが「俺がいなけりゃ、おまえたち夫婦は居留地で安いウイスキーを飲んでるだけだぞ」と言う。

白人が先住民を追いやり居留地に押し込め、貧困をもたらしたのは周知の事実で、しかもカウボーイの格好をした白人が先住民にこんな酷いセリフを言うとは、現代では差別主義者を描きたい時以外あり得ない。だが、このシーン全体で見るとビリーのリーダーとしてのかっこよさ、一座の団結の強さを表すシーンとして成立している。むしろ名シーンだ。言い忘れたがこのシーンの重要なのは大��が降っていることだ。なぜ雨だから素晴らしいのかは説明がつかない。ただ、ずぶ濡れで、それぞれが口々に文句を言い合った結果、皆が「オー!」と意気投合して次の巡業へ向かう。どんな魔法か知らないが、しみじみ素晴らしいシーンだという気分になる。大粒の雨がリーダーだろうがインディアンだろうが一人一人平等に激しく打ち付けているその哀れさ、可笑しさがそう感じさせるのだろうか。

とにかく、差別的な言葉がイーストウッドには連帯の表明だったりするのは、どういうことだ。彼は、ハリウッドで誰よりも早くから、今リベラルの人々が盛んに言う「白人特権をまず自覚すること」を表現してきたのではないか、そんなふうに私には思える。

だったら、もっと今も評価されてもいいと思うが、時代と���にセンチメンタルさや「男のロマン」イメージが先行し、さらに彼が政治的に保守派であることも加味され、若い世代やリベラルからうっすら馬鹿にされるようになってしまった。日本では変わらず人気が高いものの、私がアメリカで暮らしていたときの印象では「グラン・トリノ」あたりから、レジェンドとして一定の敬意は払いつつ評価は落ち始めていたように感じた。

イーストウッド映画は、戦争ものからミュージカルまで幅広いから、一概には言えないが、「クライ・マッチョ」で彼の映画は、現代風にアップデートはできないと明らかになった感はある。いやむしろ、取り残されることを自身で選択し表明したように見える。

馬鹿にするがいい、俺はマッチョ(鶏)を抱いて、俺を受け入れる女のもとに帰るだけさ。グッド・ラック、若者よ。お前の道を行け。

そんな声がスクリーンから聞こえる。そうか、これぞ「男の中の男」…なんてそれこそ時代錯誤な言葉をつい呟いてしまう。それがいい意味にはならないことを、多くの人はもう知っている。

もう一度「クライ・マッチョ」見たら多分泣いてしまう。

0 notes

Text

エクストリーム・ジョブ

극한직업(2019)

冒頭10分観たところで、お笑いノリについていけず放置したままになっていた「エクストリーム・ジョブ」。崔盛旭氏の「映画で学ぶ韓国近代史」の記事を読んで、最後まで観てみようという気になった。

どうでもええが、サイゾーウーマンって韓国関連の面白い記事多いけど、エロマンガの広告がやたら出るのやめてほしい。(私へのアルゴリズムだったら怖い)

それはさておき、「EXIT」がそうだったように、もしかしたら話が進むにつれて目が離せない展開、さらに韓国社会へのメッセージにつながっていくという胸熱エンタメなのかもしれない、と期待しつつ。…観終わった。楽しめはしたが、EXITまでの高みにはいかなかった。でもそれこそが庶民派チキンの気兼ねない魅力とも言え、チキン映画の良さなのか。

私も実家が焼肉屋の娘として、最後は、なんだかありがたい気持ちになっていた。というのも韓国では個人経営の飲食店というのは、どこか「大組織で成功できなかった」「学のないもの」の世界のような印象が拭えないところがある。

だが、この映画は、飲食店経営を決して茶化すでも哀れむでもなく、飲食業の辛さと素晴らしさに真摯に刑事たちが目覚めていく過程を愛情を込めて描いている。

班長は刑事としてというより「チキン屋のオヤジ」として「俺たち零細業者はみんな商売に命をかけている!」と叫び、敵に立ち向かう。浮き沈みの激しい飲食業といたちごっこばかりの刑事、肉体を酷使しするがたいして儲からない。けれど世になくてはならない労働なのだ。それをみるものに思い出させ、実はこいつらスゴいんだぜ!と見せつけてるラストの痛快さは、日々の仕事に疲弊している人々の胸に響く。これぞ国民者チキン映画。

0 notes

Text

プロミシング・ヤング・ウーマン

Promising Young Woman

娘が友達と話す様子を眺めていると、もう「箸が転んでも笑う年頃」が始まっているかいなと溜息がでる。俗にはその“年頃”は、十代後半を指すらしく、まだ年長さんの娘に言うには早すぎるが、すでにティーンめいた生意気さが芽生えているように見えるのだ。成長は早い…。ゲラゲラ笑い続ける娘と友達を傍観しつつ、自分の過去を思い返す。

私も浮き沈みはあったものの気の合う仲間といた時は、とにかく笑い出すと止まらないような瞬間が度々あったものだ。笑いすぎて何に対して笑っているのか麻痺してしまう浮遊感。これも若さが起こす魔力なのかもしれないが、笑いというのは怖い。狂気と紙一重である。私も若い時は笑いの狂気のなかで、酷い目にたくさんあったし、自分も人を傷つけた。

そうだ、映画について書くはずだった。「プロミシング・ヤング・ウーマン」劇場で見たかったのに時間が作れなかったのを悔やんでいたらもう配信が始まっている。

この映画、見ながら自分の過去を重ねた女性も少なくないのではないだろうか。

私も職場の先輩にレイプされそうになったことを思い出した。コマーシャル制作のADだったとき、出張ロケで宇都宮のホテルに宿泊していた。夜中に「明日の撮影の打ち合わせがあるから来て」とチーフADに部屋に呼び出された。打ち合わせもそこそこに酒を飲まされた後、いきなりベッドに投げ飛ばされて押さえつけられた。髪を汚い金髪に染めた巨漢の男で、見た目はゴツいけどカワイイキャラで通っていた。「ベッドに飛ばされた」のは、大袈裟でない。逃げようとしたとき、巨漢が私の体を掴み、ベッドの上に勢いよく放り投げた。天地がひっくりかえった瞬間の無力感と恐怖を今も覚えている。しかし、私が諦めずギャーギャー大声で騒いだら、奴も人が来ると思ったのか諦めた。誤魔化すように奴は笑いながら「明日、撮影よろしくね」と言い、私をj部屋から押し出した。

その後も最悪で、ロケ終了を待って、レイプ未遂を上司に報告したにもかかわらず、そのままそいつとポスプロでも働き続けることとなった。もっと辛かったのは、陰で上司も先輩たち(全員男)も一緒になって「ブスがモテ自慢かよ」と、私をゲラゲラ笑っていたことだ。同期の男性が密告してくれたのだが、その同期の表情もニヤニヤしていて明らかに私を馬鹿にしていた。

しかたなく私は、「女らしくないとレイプされても同情されないのか(自信家だったので自分をブスだとは思っていなかった)」と世の冷たさを感じた。

何年かして私は化粧を覚えて、ちょっとは女らしくなったが、そうすると今度はさらに性的な目で見られ、そしてまた酷い目にもあったが、ここでは書ききれない。ただ、私も「女なんだからこういう目に合うのは当たり前」と思っていた節があり、声を上げようとも思わなかった。

多くの女性がそうであるように私もMeToo以降、さらに娘を育てるなかで、自分がどんなに性的被害を受けていたのか思い起こすことが増えた。

女を餌食にしようとした男たちの顔を思い出すと、不思議なことにみんな笑っている。自分の罪をごまかしてふわふわと笑いに変換しようと企んでいるかのようだ。

人を批判したりその罪を追求しようとすると、じゃあお前の過去が潔癖なのかと問われることもある。もちろん潔癖なんてことはない。中・高校時代を振り返ると、当時はイジメだとは思っていなかったが、相手が傷つくような言動をオモロいと思ってやっていた。馬鹿にしやすい子というのがいて、その子をしつこく仲間とからかってゲラゲラ笑っていた。本当に申し訳なく思う。

前置きが長くなったが、この映画は女性が主役の復讐劇である。ちなみに、監督は女性、製作・製作総指揮には、マーゴット・ロビーと、主演のキャリー・ミリガンの名前がある。女性パワー全開の映画だ。

復讐の相手は女を性の玩具として扱う男とそんな男を許してきた者たちだ。私も女として、この主人公を応援したい気持ちになる一方、自分がどんな立場でも正しい判断をできるのか、この復讐の成功を願うほうど自分の過去は潔癖なのか、という不安も膨らんでくる。だから主人公の復讐に素直にカタルシスを感じることができない。それもこの脚本の秀逸な点だ。

この物語は、観客が性別のかかわらず、自分の立場をどこへでも置くことができるよう伏線が仕込まれている。性犯罪の被害者、被害者の親友、被害者の親、罪を犯した者、共犯者、傍観者、全ての立場にそれぞれの言い分がある。

自分は、酒を飲んだとき、笑いの浮遊感に包まれているとき、仲間に同調する必要があるとき、自分は正しい選択をできるだろうか。冷静になって、自問自答する力はあるだろうか。

娘には、この映画に登場する誰にもなって欲しくない。(カフェオーナーだけは素敵だった)これからの若い子たちが、いい笑いに包まれて暮らせますように。

0 notes

Text

ドント・ルック・アップ

Don't Look Up (2021)

隕石衝突パニックSFなのかと思っていたら、米社会の分断が世界を滅ぼすというツイストが効きまくった辛辣なコメディであった。

監督が「バイス」のアダム・マッケイ、主演がディカプリオとジェニファー・ローレンス、大統領役がメリル・ストリープとハリウッドリベラル派の代表が集合だからなるほど〜、という作り込みだが、苦手だった「バイス」のように監督の主張が不躾にシャウトする演出は(これでも)控えめで、今回はその役目はキャラクターに託されているからちゃんと物語に入っていける。

ディカプリオのコメディアンぶりの見事さは言わずもがなだが、悲惨な話に笑いをねじ込み、超特急な展開で隙間なく小ネタも大ネタも積み上げて盛り上げる。ハリウッドリベラル対保守という図式をここまでエンタメ化しつつ、実社会のヤバさを表現しきる手腕には感服した。

そういえば「Don’t Look Up is a documentary」というツイートがバズっていたように覚えている。本当にその通りで、アメリカで暮らす多くの人にとっては共感しかないに違いない。トランプ支持の保守、リベラル(保守にとってはマルキスト扱い)、政治家以上の力を持った資本家の三つ巴。実際のトランプ政権がすでに恐ろしいコメディだったせいもあって、それをさらに加速させればより強烈でよりエンタメなストーリー展開になると証明するように、この映画は「あれ、これニュースで見たよね!?」という既視感・ドキュメンタリー感を醸し出している。面白いというより悲しいやら呆れてしまうやらで複雑だ。うん、でもやっぱりこの面白さには抗えない。

アダム・マッケイは、NBCのコメディショー「サタデーナイトライブ(SNL)」の作家だったそうだ。SNL出身の監督や俳優はこれまでもたくさんいたが軽い不条理コメディの範疇から大きく外れたものは少なかったのではないだろうか。マッケイは「マネー・ショート」(2015)から社会派監督と認められている。

昨年は、SNL出身のエイミー・ポーラーが監督した「モキシー」もあった。女子高生たちが女性蔑視に立ち上がる学園もので、社会問題を説教臭くなく笑いに変える演出が冴えていた。

トランプ政権発足からコメディアンやコメディ作家は、政治や社会問題をどうエンタメ化して観客の意識を高めるかという修行にさらされている。バイデン政権に変わってもトランプ的なものが世に蔓延るあいだ、その志は変わらない。そんなアメリカの政治とコメディの関係を思うと、どっちが現実でどっちがコメディか境がなくなっているとさえ思える。その鬩ぎ合いのなかで、エンタメも活性化しているようだ。それがどんなに政治がやばくても、アメリカの底力という気もする。

0 notes

Text

戦場のメリークリスマス

明けましておめでとうございます。

2022年はもっと気楽に映画のことメモしていこう。記憶力低下が酷くて、なんせ観た瞬間から忘れてしまうのだから、記録していかねば…

元日に観た一本は「戦場のメリークリスマス」。昨年、4K劇場公開されていたのを見逃していたからアマプラ配信に飛びつきました。

正月から「メリークリスマス、Mr.ローレンス!」チャララララーン、チャラチャラチャラタリラリラーン。

いつもながら不勉強も不勉強で、観るのは初めてなのです。もうお前は映画を語るなと言われても仕方ない。(でも大島渚監督作品はこれ以外は観ているのですよ!)

いや、しかし戦メリ、こんな妙な映画だとは知らなかった。普通に名作なんだろうと構えていたら、坂本龍一が演技ド下手で滑舌悪すぎて何喋っているのか9割意味がわからなかった。彼のせいだけでもなく、はっきりいって全体的に意味はわからない。

ところがなんだかハッとしてゾッとするシーンが断片的にあって、胸が締め付けられる。デヴィッド・ボウイが黙々と髭剃ったりするフリをしたり、土に埋まっているボウイの髪を切るヨノイの想いの気味悪さだったり、あのシュールさは、言葉で語ることのできない部分の戦場のリアリティに思えた。

でもやっぱり意味不明だったので大島渚の息子さん(「なぜ君は総理大臣になれないか」の監督だったんですね。わたくし本当に不勉強で知りませんでした…!)のインタビュー記事読んでみると

「坂本さんも、ラッシュを見て、自分の演技が拙いから、なんとか曲でもりあげて、誤魔化そうと必死だったらしい」

とあって噴いてしまった。それで、あの名曲が生まれたとの流れだそうで。

ついでに、ふと、いつだかビートたけしがテレビで語っていたことを思い出した。「御法度」の撮影で、まさにカメラが回っている最中、どこかで「ヴーーーーン」という音が聞こえてくるので、大島渚監督が「カット!!なんだ!この音は!!」と激怒したら、撮影に集中している監督の唸り声だったというエピソード。この戦メリ、なんかそういう監督の演出の集中力の高さと、オトボケが交互に現れてくるような摩訶不思議な鑑賞体験であった。

よし、今年は奇妙でいい年になりそうだ!

0 notes

Text

“ある時代”と映画はどう向き合うかについて

令和という新しい年号に馴染んできたのか、きていないのか、今年は、ある一時代を振り返れば…という感傷的な日本映画が話題になった気がする。

『花束みたいな恋をした』『糸』『ボクたちはみんな大人になれなかった』『浅草キッド』を思い浮かべてそう思ったのだが、もちろん他にもたくさん日本映画はある。仕事が忙しすぎて、しかも体調を崩していたせいもあってあまり映画館に足を運べなかった私が、今年の映画について偉そうに語れないのは重々承知で、でもやっぱりこのブログは自分の備忘録だから書いておく。

今年の“時代もの”に、共通して感じたのは、恋人同士だったり、師弟関係だったり、展開先が個人の内面の問題に終始していて、時代性や社会性が掘り下げられることがないということだ。時代はただの“時の流れ”であって、ストーリーや人物像を深める要素になっていない。その当時のムードを肌感覚で解らず、当時の流行りモノを知らない観客には、同時代に生きているような、自分と重ね合わせられるような臨場感を持てないのでないか。

特にNetflix映画の『ボクたちはみんな大人になれなかった』『浅草キッド』はもっと世界を意識して演出すべきだ。原作がそうなんだから…ということなんであろうが、原作をリスペクトしながら国際的に通用するように作り替えることは可能なはずで、予算のある映画がそういう挑戦していかないと日本映画の未来がないように感じてしまう。

小さな個人の問題を突き詰めるのは普遍性があり、わかりやすい話ではある。けど“時代”が非常に重要な要素であ���映画において、その時代の解釈なくして、人物に深く入っていけはしない。さらに、その時代と“今”との関連性が提示されなくては、見る人は置いてけぼりをくらう。

いや、昭和のあの時代を知らない若い人にも『浅草キッド』はウケている、と言われるかもしれないが、それは日本人であるならビートたけしをそれなりに知っているという前提がある。だから「あの有名人の若かった時代の感動秘話」としてそれなりに理解できるとは思う。

役者の演技が素晴らしいから引き込まれる面もあるにせよ、これだけの予算と役者が揃って「日本人がよく知っているあの人の話」が世界配信されて、絶賛しているのは「あの人を知っている日本人」というのはちょっと虚しさがある。テレビの正月スペシャルドラマ感。ラストの演出はなんだか紅白のオープニングみたいで、テレビのバラエティっぽさが全面に出てしまい、既存の枠を壊す芸で、テレビでも映画でも新しい時代を築いたビートたけしにも北野武に合ってない気がして、余計に虚しかった。

あの時代、なぜあの芸が求められたのか、結局わからないままだ。昭和生まれでビートたけしをずっとテレビで見てきた私がわからないのだから、Netflixで北野武の映画を見たことのある程度の海外の視聴者にはなおさら意味がわからないだろう。

そりゃ日本人として、かつての時代を個々が懐しみ美化することもあるだろう、その逆に自虐的になることもあるだろう、けれど時代というのは、そこに生きた人々を繋げ、さらに世界を繋げる。それが繰り返し変化しながら現在に繋がっている。だからどれだけでも広く深く表現ができるどえらいテーマなだけに、そこの描写を放棄するのは“時代もの”としての覚悟があまりにも足りないと思う。この映画にはそんな意図はありませんと言われればそれまでだけども。

0 notes

Text

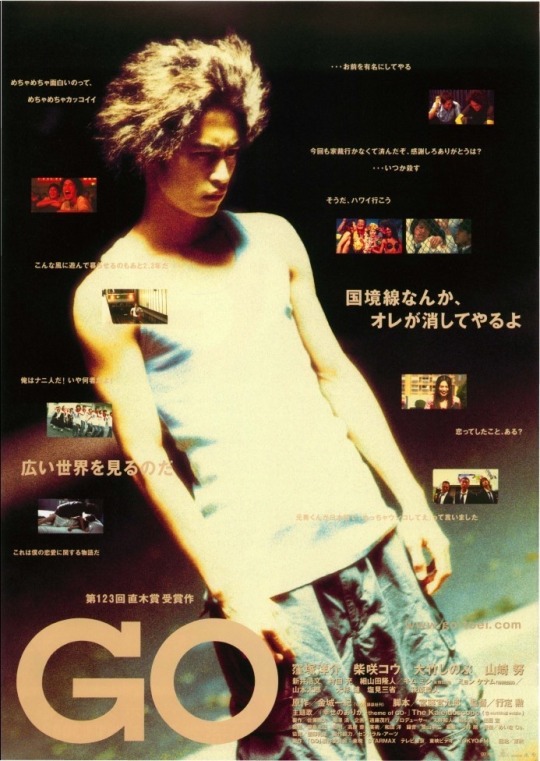

GO

なにを今更…だけどやっと観たのだ「GO」。Netflixにあって。制作は2001年、うわあ、あれから20年もたったのか。

この映画が話題になっていた頃、うちの親族で唯一帰化した叔母さんのうちで原作小説を見つけた。「どうだった?」と聞いたら「まあまあ面白いよ」と具体性のない他人事のような返答をもらった覚えがある。結局あのとき私は小説も読まなかったし、映画も見なかった。

私はなんとなく避けていたと思う。なぜかというと、私は日本国籍を持っているのに、他人からGOが流行ってるから、在日のストーリー考えたら?とかよく言われていて面倒だった。ヨン様フィーバーの時もそんな風に距離をとった。ハルモニと日本統治時代の朝鮮半島の話はたくさんしたがいつもそれは遠い思い出話としてしか受け取れなかった。叔母さんの帰化についてもどういう話し合いが持たれかのかも私は全く知らない。

「在日」は、父や祖母が在日の私でさえよくわからない存在だった。日本からも韓国からも理解も同情もされず、なんとなく見過ごされたまま被差別民認定され、敵視されてしまうこともあるよく理解できない存在。

映画「GO」の主人公、杉原は「在日」とカテゴライズされることへの憤りをぶちまける。「俺は俺」と叫び続ける。比喩でなくて実際に何度も言葉を変えて叫ぶ。

「俺は何人だ。なにもんだよ。答えろよ」「俺は在日でもエイリアンでもねえよ。俺は俺なんだよ」といった台詞満載だ。

若い頃の窪塚洋介のやんちゃさとカッコよさがないと(ま、今もそんな感じだけど)、気恥ずかしくなるような青臭さに満ちている。脚本が宮藤官九郎だから、臭さをうまくかわそうとするノリもあるけど、やっぱりこうして思い出したらいちいち恥ずかしい。でもつい頬を赤らめながらも見入ってしまった。

将来に不安を抱え、自分はどう生きるべきかについて、アホなりに懸命に悩み、暴走する。だから青春映画としては直球で「アイデンティティと葛藤しながら成長する若者の物語」として在日以外の人にも響き、共感を呼んだのだろう。

この映画が在日を主人公にし、しかもヒットしたことは画期的だった。ところがなんか今振り返ってみたら、わかりやすい青春ものに仕立てているせいで、在日差別の根深さや複雑さをごっそり抜いてしまっていて、これ問題を考えるきっかけになってる?とやや疑問に思える。

劇中、差別によって起きる事件がある。ただそれは主人公杉原の青春を加速させる道具になっているだけだ。「在日」であることを一人の青年の自分探しの文脈に落とし込んで、おしまいっていうのは、今の私には腑に落ちない。外部の差別意識や社会の壁に切り込まず「周りからカテゴライズされない自分のマインドって大切」という在日自身の気の持ちようへのすり替えになっている。

それは一見いい人っぽい萩原聖人演じる警官との束の間の交流にも見て取れる。警官は、在日の元カノの作るキムチは「くそまずかった」けど「かわいかったんだよなあ」と言い、杉原には「大変だけど、お前いい奴だから大丈夫だよ」と慰める。

在日だけどかわいい、在日だけどいい奴、でもそれは結局「かわいくても在日」「いい奴だけど在日」と言い換えることもできて、表面的な慣れあいの言葉にしか聞こえない。むしろ在日にとってはあまり嬉しくない情報ともいえる。では日本人から「かわいい」や「いい奴」と認定されない在日は日本社会から排除されるんだろうかと思えてしまう。

強烈なセリフがあった。「血」にまつわる話だが、文にしてここでは書きたくない。杉原の日本人の彼女、桜井(柴咲コウ)は、父親から教えられた呪いのような言葉を、そのまま杉本にぶつけてしまう。

その呪いは在日の人のアイデンティティの問題ではない。「俺のマインド」問題で終われない。その言葉を口にした日本人側の問題であり、そんな親に教育されたの子らの問題でもある。

私はこの映画に欠けていると思ったのは、こうした差別する側を掘り下げる姿勢だ。差別に加担してしまった桜井は、なぜ杉原から離れて、なぜ戻ってきたのか、そこの変化はもっと丁寧に描くべきだと思った。それと杉原が自分が何者なのかを葛藤する姿が重なれば、在日の問題を「在日の俺」だけでなく、相互の問題として描けていたのではないか、なんて20年も経ってから思うのは遅すぎたか。

0 notes

Text

「イカゲーム」と「ファーザー」

儒教圏と欧米の老人観

かつて深作欣二監督「バトルロワイヤル」も興奮したし、漫画の「カイジ」も読み耽った。でもいまさらそういうのはちょっとねえ…と思いつつ、会う人会う人に「イカゲーム見た?」と聞かれ、しかもその人たちが普段韓国ドラマを見ない人だったりするので、気になってしまい、一日一話ペースで観ることにした。

観終わった、ふう。途中、休憩して「ファーザー」を挟んだところ、期せずして韓国とイギリスの爺さん像を比較することになった。とにかく、双方の爺さん、圧巻の演技で唸った。アンソニー・ホプキンスはアカデミー主演男優賞獲ったぐらいで誰しもがご存知の名優。だけど…

「あのイカゲームのヨンガムニンどなた??」って慌てた韓国映画ファンも多いのでは。私だけか?存じあげていませんでした。オ・ヨンスさん、主に舞台で���躍されていらっしゃったそうです。大作映画にも出演されていたにも関わらず私は拝見しておらず。(なぜか韓国の高齢俳優には敬語を使いたくなってしまう) さほどゲームの緊張感に興味がない私にとっては、あのご老齢の演技がイカゲーム最大の見どころだった。

そんなんで、比べてみると欧米と儒教圏では老人の存在感は違うもんやなと考え込んでしまった。ここから微妙にネタバレしてしまうのでご勘弁を。

「ファーザー」では、娘も介護士も、認知症になってしまった老人を分別のわからぬ子供のように扱う。威厳あったファーザーは、どんどん外部から遮断された自己の迷路の世界へ向かい、存在が喪失していく。

一方、「イカゲーム」の爺さんは、弱者となっても知識と経験を積んだ賢者の一面を忘れさせない。老人が子供に戻っていく状態は欧米アジアに関わらず、一般論としてもあるが、儒教圏では無力な子供に帰るというよりある種、無の境地に達したような「仙人感」を醸し、高みから社会に影響を与えているかのようだ。

そういえば私も祖母がどんどんものを忘れていっても、どこかで私を見透かしているはないか、というような怖さを感じることも少なくなかった。うちは祖母がが一族の長だったので、余計にそうだった。

現実的には高齢化社会の問題はもっと複雑で介護には困難がつきものだが、フィクションのなかでは儒教圏の老人に神秘性を求めることは多い。余談だが、イーストウッドが今でも日本で人気が高いのは儒教文化が関係してないだろうか、それはまた別で考えよう…。

欧米型の老人で真っ先に思い出すのは医療制度が崩壊してるアメリカの惨状だ。医療費が高額で病院に行けない老人は見捨てられている。しかし福祉国家と言われているスウェーデンの状況も同時に思い出した。私の叔母はスウェーデンに若い頃移住した。だが高齢者になってから治療を受けたいときは日本に帰ってくるようになった。ちなみに叔母の病気は、痔だった。毎日トイレで悶絶していたのに手術をすぐさせてもらえなかったそうだ。日本に来た方が早かったらしい。あちらでは高齢者への医療は優先されず待っても順番が来ないし、高齢者のがん治療や透析など延命に繋がる治療は施されることも少ない。福祉がしっかりしていることと高齢者医療が手厚いというのはまた違うようだ。スウェーデンはコロナ対策でも顕著になったように老いた弱者は自然に消えていくことが前提になっている。

とはいえ、こうした事例をもって欧米より儒教圏の老人の方が実際いい生活が保証されているかと言えばそんなこともない。

韓国では日本と同様、国民健康保険はあるものの、高齢者の医療費負担が軽くなる保険制度はなく、長生きして病気がちになれば負担が大きくなり生活は厳しくなっていく。

だが欧米との違いは個人の捉え方だろう。儒教圏においては、福祉がそこまで反映されなかったとしても、結局、社会の一人一人が長老を敬う精神を求められ、介護の責任も受け持つこととなる。そういった事情があるからこそ、老人には余計に賢者であり神秘性を保ったままでいてほしいという願望が強いのかもしれない。賢者でない老人を敬い続けるのは難しい。そういう老人への願望やこれから高齢者になる自らへの戒めがフィクションにも表れているのだろうか。イカゲームを見終えてきっと多くの人にとってトンチンカンであろうそんなこと考えていた。

0 notes

Text

未成年

この映画は、2020年に劇場で観た映画のベスト1だった。と言ってもコロナで劇場も閉館していたし、そもそもこちとら仕事とワンオペ育児で映画館には気軽に行けない身分なので、そんなにたくさん映画を観に行けたわけでない。アマプラで配信が始まっていたので、確かめたくてもう一度観た。うん、やっぱり私のなかではベスト1だ。

この映画がなんでこんなに好きなのかうまく言葉にできない。

奇抜なアイデアがあるわけでもなく、絶景のロケーションもなく、気の利いた台詞がたくさんあるわけでもない。役者らは絶妙の演技をしているけど熱演って感じでもない。でもディテールの一つ一つが物語として編まれたとき、ああ、映画っていいよなあとため息がでる。私にとっては、そういう小さな奇跡��ような作品の一つだ。役者・監督キム・ユンソクのストーリーテリングの力だろう。とんだ監督デビュー作だ。

「腕が折れたみたいだ」という言葉を聞いた時、あの家族の悲しみ、馬鹿馬鹿しさ、それでもやっぱり愛おしいという思いが溢れてきて、ただ困惑しながら大笑いしてまった。

この映画の父親たちは最低だしどうしようもない。母親たちも強ぶって見せていても、ふがいない。大人は弱い。そして子供は強い。でもその子供もいつか大人になる。大人なると修復できない失敗もある。そんな繰り返しが待っている。それをこれから大人になる子ら、それに生をまっとうできなかった子らにむけて、全力で自分の弱さを言い訳しながら、それでも愛してると応援するような、本当にうまく言えないけど、そんな声がこだまする映画、だと思った。

0 notes

Text

ヒズ・ガール・フライデー His Girl Friday

ジョージ・キューカーの「フィラデルフィア物語」を再見し、そういえば…と思い出したのが「ヒズ・ガール・フライデー」。強い女とその元夫ケリー・グラントのラブコメディという点で共通している。見直してみると「ヒズ・ガール・フライデー」のめまぐるしさは「フィラデルフィア物語」の比ではなかった。

二つとも1940年制作。スクリューボールコメディ全盛期にこれ以上のスクリューボールはありえんやろ!とトドメを刺したのが「ヒズ・ガール・フライデー」で、ぼちぼち違う作戦も考えな、と「フィラデルフィア物語」が作られたのかもしれない。そのへんは、きっと研究され尽くしているのでしょう。

私も齢40を超え大人の女になったんだから、20代に見たときとは違う見方ができるかも、と挑戦した2本だったが、結局「ケリー・グラントってなんて素敵なの…」という再認識に至る。クールにシリアスにギャグ連発しながら求愛し続けるなんて、ケリー・グラントしかできない芸当だ。

2本ともグラントが元妻への未練を立ちきれず、再婚すると聞いてあの手この手で阻止をするのが大筋。ふとこの時代のラブコメ離婚設定多いな、と調べたら当時の映画検閲の影響だった。婚外の情事を描くのが禁じられていたため、三角関係は、まず離婚させてから始めるのが常套手段だったそうだ。当たり前の豆知識かもしれないが、へえー。

さて、こちらもクラシック映画ファンなら当然の豆知識で「ヒズ・ガール・フライデー」は「フロントページ」という映画のリメイクだ。元は新聞記者の男二人がスクープを追う物語だったのが、「ヒズ...」では、記者の一人が女になり、元妻という設定になっている。そのためオリジナルのスクープ記事を狙うという筋に並行して、女記者が元夫との「仕事」と平凡な再婚相手との「家庭」と板挟みになり、選択を迫られるというドタバタが見所になっている。

恐らくネイティブでも聞き取れないほどの早口の会話劇と猛スピードでととんでもない事件の数々が通り過ぎていくのだが、コメディとして笑えるというよりあっけにとられてしまう。この下のセリフの尺は測ったところ14秒だった。記者をやめて主婦になろうとするヒルディ(ロザリンド・ラッセル)が、電話越しにスクープ記事を書かせようとする元夫ウォルター(ケリー・グラント)へ怒りをぶちまけるシーンだ。日本語訳は間違ってるかもしれないが参考まで。

Now, get this, you double-crossing chimpanzee: There ain't going to be any interview and there ain't going to be any story. And that certified check of yours is leaving with me in twenty minutes. I wouldn't cover the burning of Rome for you if they were just lighting it up. If I ever lay my two eyes on you again, I'm gonna walk right up to you and hammer on that monkeyed skull of yours 'til it rings like a Chinese gong!

(よく聞きな、この裏切り者のチンパンジー、私はインタビューもしないし記事なんか書かない。あんたの小切手は20分以内に私が持ってくよ。もしローマの大火災がちょうど起こり始めたところだったとしても私はあんたのために記事は書かない。もし私のこの二つの目があんたの姿を見つけたときには、駆け寄ってそのふざけた猿みたいな頭蓋骨を中国のドラを鳴らすみたいに金槌で打ってやる!)

本作は「フェミニスト映画」としてアメリカではよく紹介されている。1940年当時、映画でも働く女性の描写はあったが、男性社会の新聞業界で、上のような強烈なセリフをまくし立てる記者が女性、しかもラブコメのヒロインという設定はありえなかった。

私はキューカーの「アダム氏とマダム」を観て、すごい女性弁護士が主人公だなあ!と驚いたが、「ヒズ・ガール」はそれより10年も早い)実際、役柄が難しいと考えたのか、最初にオファーが来たキャロル・ロンバートは断ったそうだ。

とはいっても今となってはバリバリ働く敏腕女記者は(おもに欧米)映画では珍しくないし、この映画はそこまで衝撃的な設定ではないだろう。だけど私が今でもやっぱりありえないと感じるのが、このケリー・グラント演じるウォルターの男性像だ。彼は、元妻に「妻らしく」あることを一切欲していない。彼が妻を激烈に愛する理由は、才能あるパートナーであるという一点だ。家事をすることも、子供を産むことも、自分を優しく気遣うこともなにも求めていない。専業主婦になることが、彼女の魅力を消してしまうことを、誰よりも感じているのである。

現実でも物語でも、仕事のパートナーと恋仲になるのはよくある。でも「ヒズ・ガール」では、そういう仕事、恋愛、家庭のラインがあやふやに移行することはない。ウォルターは「俺の愛する女は家庭に収まる人間でない!」と始終言い続けて、元妻が家庭に収まることを徹底的に阻止する。ある意味、テロリスト的なフェミニストである。女性の意思に寄り添い、女性の自由と人権を考える本来のフェミニストの意味とはズレていて、家庭に収まろうとする女性を略奪し、彼女の能力が活かせる世界へと引き摺り込む過激派である。

だから、この映画がフェミニズム映画として紹介されるには違和感がある気もしないではないが、ヒルディが実はこうなるのを望んでいたのだと思えるシーンも多分にあり、そのケリー・グラントを素敵だと思ってしまった自分もいて、いま、脳内分裂した気分に陥っている。おしまい。

0 notes

Text

正しい日 間違えた日

映画好きが取り憑かれる長尺ワンカットの魅力。流暢なドリーカメラの動き、空間をくぐり抜けるステディカムショット、交差する複雑な人々の動き、そんな奇跡のようなワンシーンワンカットが映画史には存在する。しかしそんなシネフィルの努力を横目に、あらよっとなんでもワンカットで済ませてしまう(ように見える)のがホン・サンス映画で、突如思いついたようにパンしたりズームしたりもするが、基本あんまり深い意味はない(ように見える)。それどころがむしろそのなんでもなさがシネフィルを惹きつけてしまうのは不思議である。

私はシネフィルじゃないしホン・サンス映画はそんなに好きでない。若い美人を追いかけるおっさん、後輩に説教するおっさん、そのおっさんとなんとなく交流してしまう美女たち。腹が立つので観たいと強くは思ったことはないけど、何を観ようか迷ったときについ選んでしまうのはホン・サンス映画だったりする。そんなこんなで数えたら多分十本以上観ている。

タイトルがいまいちはっきりしないのだが、いくつか思い出し笑いしてしまうシーンがある。尊敬する先輩の浮気現場を目撃して狼狽えて泣くハ・ジョンウ、浮気がバレて携帯のショートメッセージで妻から「悪魔!」と罵られるクォン・ヘヒョ(これは「それから」だ)、突然「スコセッシ監督からの電話」に答えるキム・ウィソン(多分「ヘウォンの恋愛日記」)、たいてい男性の妙な行動が笑いを誘う。こういう瞬間があるからなのかやめられない。

そして最近もアマプラでオススメで出てくるので観てしまったのが「正しい日 間違えた日」だ。これは面白かった。すげーワンカット!と叫んでしまった。いつものただカメラがたまたまそこにあっただけ(のように見える)ワンカットなのだが、役者の演技がただただ可笑しい。

とくにニ部の寿司屋でのシーンが秀逸だ。美しき画家キム・ミニに一目惚れし、出会ったその日に泥酔してプロポーズまで(といってもすでに結婚しており子供二人いると告白して号泣)するこのアホな映画監督の姿に、私は多分ここ数ヶ月で一番笑った。

この映画監督役のチョン・ジェヨン、本当にベロベロに酔ってキム・ミニに求婚しているようにしか見えない。見ているこっちも、うっかりそこに居合わせてしまった気恥ずかしさと、段々と自分もその沼にハマって行く泥酔感が尋常じゃないレベルだ。

ホン・サンス映画の忘れられない酔っ払いナンバーワンは、わたしのなかでは「ソニはご機嫌ななめ」に出てくるイ・ソンジュンだった。彼は酔うとなぜか手の動きが大きくなってしまう。なにかを長々力説しているが、熱くなればなるほど手をくるくる回す動きがが盛んになって、話がなにも入ってこない。「正しい日…」は、あれを超えてきた。この映画監督の美人画家を見る目つき、うっとおしい前髪を��き上げる仕草、突然の求婚からの号泣、向こうもその気があるとわかってのニヤニヤ笑い、一つ一つのキモさ、滑稽さは、崇高ですらある。恋した酔っ払いの神が降臨している。その恋心を受けるキム・ミニのクスクス笑いや戸惑いもセットでもう可笑しすぎてリアルすぎて、飲んだくれどうでもいい映画ここに極まりというという感じだ。

きっとあれに大笑いした自分は、どうでもいいような日常を欲している、そう感じた。ニュースを見ると悲しさや憤りばかりを覚えるし、SNSには人々の不満や願いが溢れて苦しい。毎日、仕事と子育てに追われ焦りばかり。でもこの映画を見て、他人にとっては、どうでもいいような、なにも人の役に立たないような、好きな人のこと以外なにも考えられないような、そんな時間をただダラダラと過ごしたい、それでも生きているってなんとなく思えれば幸せなんだ、という気がしてきた。この映画を観ているあいだだけ、束の間の幸せを味わった。

どうも私はホン・サンス映画が好きだったらしい。

0 notes

Text

野球少女

梨泰院クラスでトランスジェンダーのマ・ヒョニを演じていたイ・ジュヨンが主人公。この映画でもぶっきらぼうで鬱憤溜まったようなキャラを演じていて、笑顔より睨みをきかした顔が印象的でかっこいい。韓国のインディー映画のミューズと言われているだけあって個性がある。

「野球少女」は韓国初となるプロ野球の女性投手の誕生物語。(モデルになった人はいるが実話とは違うらしい)

こういう男だけの職種の中から初めて女性が出てくる時って、RGBの「ビリーブ 未来への大逆転」ときも思ったが、周囲も認めざるを得ないものすごい努力、突出した才能、あと誹謗中傷に負けない精神力、それにタイミングが重なっている場合がほとんどで、凡人の私なんぞからはかけ離れた世界に思える。女って仕事で成功するのにどんだけ苦労しないといけないの…ってエンパワメントより打ちのめされる感もある。もちろん実際その人物が与えた影響はとてつもなく大きく、功績は讃えるべきだ。ただ、女性の活躍を描いた映画として宣伝されているが、女性観客として共感するのかはちょいと難しい部分もある。

この「野球少女」の7割ぐらいをしめる「頑張っても女だから認められない」描写の連続は、女なら誰しも感じたことのあるはずの「その気持ちわかる!」という共感、それに観ているうち主人公とともに歩んでいるという感覚が薄い気がした。

しかも頭脳や想像力を使う職種のように実際本当に男女差がない分野でなく、身体能力勝負のプロ野球で男女差がなくプレイできるか否かというのは、女性差別の問題とも違う気がしてしまい、正直、この映画をどういう目で見たらいいのかわからない一面があった。

でもすごく好きなシーンがあった。プロテストのトライアウトで周囲の冷やかしのなか、主人公チョ・スインがいよいよ投げるというとき。同じくテストをうけるもう一人の女性選手が「チョ・スイン、ファイティン!」と声をかける。

二人は話したことはない。同じ環境に立たされた女性二人が瞬間的に繋がり、そこからさざ波がおき、変化が生まれていく。そういう一歩が説明的でなく表現されていたシーンで胸が熱くなった。これだけでも観てよかったと思えたな。

0 notes

Text

「出る杭は打たれる」

よく聞く諺の一つだ。韓国では「出る杭」でなく「目立つ石」に入れ替わるが同じ意味で、中国でも「うるさいアヒルは撃たれる」というのがあるらしい。東南アジアではどうかわからないのだが、調和を重んじる東洋では共通する考え方らしい。

さて、アメリカではその真逆の諺がよく使われる。

「the squeaky wheel gets the grease(キーキー鳴る車輪には油が差される)」

私がアメリカで暮らしたことがあるから偉そうに解説したいわけでなく、とあるアジア系起業家のインタビューを聞いて最近知ったのだ。その起業家、ジェイン・ヒュン氏は「ガラスの天井」をもじって「竹の天井(Bamboo ceiling )」という造語をアメリカで広めた人で、アジア系(竹のイメージがある)がなぜアメリカ企業で出世しづらいのか、文化や歴史から紐解いた著書がベストセラーになった。この諺のような文化の差がアジア系をアメリカ社会で小さく見せてしまうのだと彼女は分析していた。

日本で「出る杭」は一苦労するが、さらにアメリカでも「キーキー鳴る車輪」にまでなれる日本人なんてほんの一握りしかいない。なれたらそれだけで才能だと思う。

小室さん、アメリカで成功してほしいな。謎に過熱する小室さん報道を目にしてしまい、ふと思った。

0 notes