Photo

「大学で社会学を学んで読書会を開くような26歳男子の本がメガネヤで売っている日」

タイトル通りの会です。

26歳男子の引越しに伴いメガネヤに本の行き先の相談を受けました

彼はこんな活動をしています。

https://note.com/socialdia

せっかくなので本人が直接本を売って、売れ残ったものはメガネヤが買取ることにしました。

今回の売り上げは本人の引越し費用になります。先日は一部の本をグランフロントで売り歩きましたが、今回は全部の本があります。

本の持ち主から本の説明を受けて購入できますよ。

皆様どうぞ遊びに来てください。

2020年 11月28日 15時ごろから

場所 メガネヤ https://twitter.com/meganeya/status/1059857276800950272

2 notes

·

View notes

Text

あってほしいの景色を残すために、経済でも福祉でもない方法はないかなって考え中のメモ

今の世の中では、お金の使われ方が課金とか定額とか払ってる感を感じさせないものが多くて、そうなると直接モノが売れないからコトを売るとか言うけども、それはだいたいの場合、結局、課金とか定額とかのお金を使ってるのかわからんようなシステムを作るってことで、結局お仕事はシステムの維持なんだよなーとなる。

で、ほとんどのなんか儲かってる?んじゃない?みたいなお仕事って今のところ課金的定額的システムの維持なワケで手に取れるものを作っていない(Netflixはもうけたお金でクリエイターにコンテンツを作ってもらってるけど、それもシステム維持のお仕事だよね、できたものがお金になるとわかってるからお金がもらえるとなるとその行為はクリエイティブなのかって気もしてしまう。結局換金する方法が行為に入ってない気がするし)

それでもクリエイティブなことしてるぞ!ってとこに行きたくなって、ZOZOとかは自前で服作るとか言い出すけども、ユニクロとかワークマンみたいなことと似てて機能性とか、体にぴったりとかって、なんか次の世界が見えるような感じがしない。

あれだけお金儲けてもクリエイティブなお金儲けじゃないとわかってるのか、絵画とか買ってクリエイティブ感を穴埋めしてるんじゃないかと思ってしまう。

そうなってくるとクリエイティブなお金の使い方なんてわかんないよなーと思う。で、クリエイティブなお金の使い方ってのがポイントの一つなんじゃないかと考え中。

話は戻って、それでもクリエイティブな仕事が課金的定額的システムの維持にあるとしたら、事務局のクリエイティビティーっていうのがあると思っていて事務仕事にもクリエイティブな取り組み方がある。

僕の場合はクリエイティブは問題を解決する能力とか、そのために問題を発見する能力とかがあって、一個づつ各個撃破とのコツコツするんじゃなくて、問題を発見、解決そしたら一気に違うステージとかに行けること。

問題を見つける行為、問題を解決してしまう行為(これを僕はアイデアって言いいます)そして、その先が見えたり、違うことが起きるってことではクリエイティブだと思います。このクリエイティブってアート的なことが混じってるとも思っています。アートじゃなくてアート的です

これだけクリエイティブとかいうと胡散臭いからもう置いときたいけども。。。アートとかもででてきたし。

で、なんでこれを考えたかというと

本屋や本のある景色には価値があったり意味があったりするのはわかってるんでしょ。でも本屋のある景色を残したかったり、新たに欲しかったら本を買うだけじゃ資金は足りないってことだからなーってことに気がつかんもんかね

ってこと考えていて、本を買ってもらって、本屋を維持するって考え方はもう無理なんだと思ってるんです。

そもそも、本をたくさん買ってもらって本屋が残るっていう構造に疑問があって、本屋単体を応援する方法がないのも変だし、本を買ってあげるって本を介した寄付じゃないかと思うわけです。(本屋が自分とこの本出して本を売るっていうのもあるけども、その本屋は残したい景色の本屋ってことじゃないと思うし、ZOZOの自前の服とは違うように思うけど、残したい景色の本屋とは少し違う気がする)

だったら維持のための寄付なら景色を残す寄付でもして貰えばいいと結構本気で思ってるんですが、他は本屋は人の生活に必要な福祉ですっていうのもありかなとか思ってて、行政にお金もらって経営するとかなんだけど、これ、寄付も最近は結局はシステムでのお金の使い方になってて、クラウドファンディングっていうのがあってーって、ふるさと納税もそんな感じ。本当にモヤモヤするんしなー。結局課金とか定額な方法のお金儲けでしか維持できないのか?そこからぬけ出したいなーって。

本屋って事務仕事の塊で自分で動いてくれない本を代わりにこっち��動いて色々とお世話する感じ。で、この行為に事務局のクリエイティビティーが発揮されてる本屋は結構残ってる気がしてて、他のお店で同じ本を扱ってても、もしかしたら欲しい本がなくてももしかしてお客さんはいるんじゃないかと。

で、景色を自前で維持する本屋ってのは、クリエイティブな行為をしてるってことでもしかしてそこならクリエイティブなお金の使い方ができるところかなとか思うわけです。個人的には事務局のクリエイティビティーが発揮されてる本屋が好きってのもあるけども、そこでならお金を使っても良い気がする。

(カフェやイベントスペースがあることがクリエイティビティーなんじゃなくて経済的相乗効果で有利なだけだもの。それは結局課金じゃないかな。)

ここで、クリエイティブなお金の使い方ができてきました。

課金でも定額でも寄付でもない感じ。クリエイティブなお金の使い方。またそんなこと言うと、お金が増えるような話になって、投資的な使い方ってことになりそうだけど、それはZOZOの社長もしてることで個人的にはクリエイティブが足りない使い方なんだと思うわけです。

課金定額的なお金儲けのシステムの維持の仕事がほとんどの世界で金を貰う人達に、クリエイティブなお金の使い方はできるのか?

クリエイティブなお金の使い方を知るために、事務局のクリエイティビティー的なクリエイティブな事務仕事をしていくと変わる?

そうなるとなんとなくお金の使い方も次が見える方法に変わるかなーって思うんだけど

まあ、長い話書いたけど、この辺が一人で考える限界かな。誰か矛盾点をついて、なんとなくまとめて、次の話を考えておくれ。

2 notes

·

View notes

Photo

2/9 17時〜 2/12 17時 の間、

いつも通りの 南森町の古本屋 メガネヤが72時間あいています。

https://twitter.com/meganeya/status/829392487659761664

いつの時か「メガネヤって3連休あったら行こうかなって思うよね」と言われて以来、あー、こうやって誰かの生活の中で「作用」している存在になっているのはいいなと思っています。

なので、3連休の間あけておこうかなと思います。

いつも通り来るもよし。

せっかくなんで泊まれる古本屋に使うもよし。(寒いですよ)

お酒の飲める古本屋に使うもよし。(暴れないでね)

カメラ持ち込んでドキュメントを撮るもよし。(NHKこないかな。abemaでも可。デイリーポータルでもいいかも 笑)

特別に何かすることはなくて、いつも通りのメガネヤです。

誰かとご飯食べていることも、お酒を飲んでいることも、プロジェクターで何か観ていることもあると思います。

店主がちょっと出かけてるかもしれません。ずっとあけているので店主が寝ていることもあると思います。

Twitter( https://twitter.com/meganeya )やFBで様子をうかがうなり

電話で連絡するなりしてみてください

せっかくイベント立てたんで来なくていいので、興味あり!ぐらい押しておいてください。

https://www.facebook.com/events/166733027284329/

2 notes

·

View notes

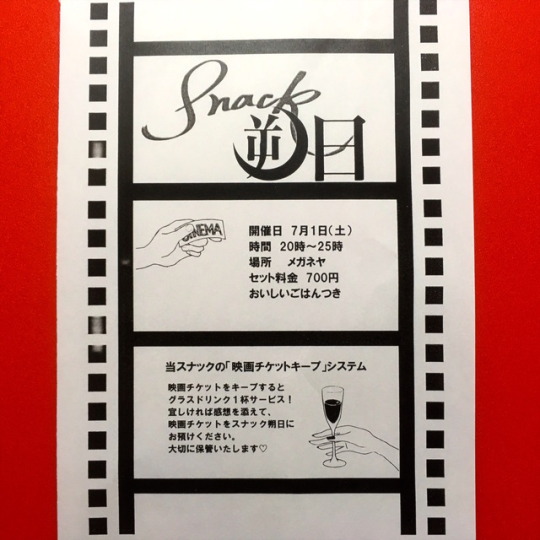

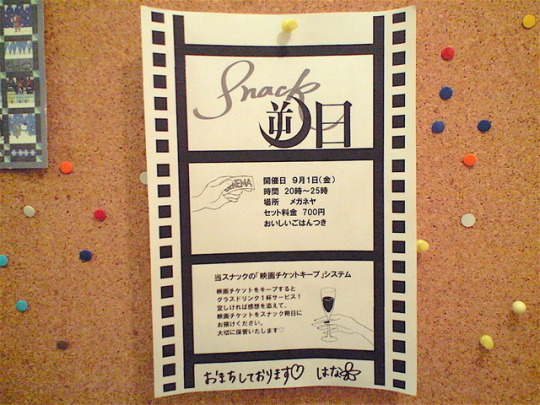

Photo

9月も開店。毎月1日は映画の日。スナック朔日(ついたち)は、映画の日だけ開店するスナックです。なので、入店資格は当日映画館で映画を見ていること!

映画館で映画を観たあと、ふらりと遊びにきてください。観た映画について話してもらうのもよし、他のお客さんが観た映画について聞くのもよし。もちろん、ママもスタッフも映画を観てから出勤しますよ。

スナック朔日のセット料金(入場料):700円。

通常の映画料金-映画の日の割引料金の差額です。おいしいごはんつきなのでお得!

当日の映画チケットと交換でグラスドリンク1杯サービスいたします。見せるだけじゃダメ!

ドリンクは500円~。ママがドリンクつくります。ソフトドリンクもありますよ。

映画について自由に話す場なので、ネタバレ配慮などはいたしません☆

時間:20時開店。25時閉店

場所:古本屋 メガネヤ

大阪市北区南森町2-3-29-208(いちばん近い映画館はたぶん梅田ブルク7)

https://1snack1.tumblr.com/

スナック朔日の開かれるメガネヤの場所はココ

https://twitter.com/meganeya/status/829392487659761664

1 note

·

View note

Quote

一方で,物語だけが大きくなってきた作品もあるとして,氏は「ひぐらしのなく頃に」を例に示した。

ひぐらしのなく頃にの表現の中心はテキストであり,選択肢は少ないが,それでも深くゲーム世界に入り込んでいける。遠藤氏は「選択肢があまりないゲームなのに,プレイした知り合いから『久しぶりにゲームらしいゲームを遊んだ』という感想を聞いて,その当時は不思議に思っていた」そうだ。こういった感覚が得られる理由がどこにあるのかというと,同作ではストーリーというより,謎が提示されるからだと氏は分析する。人間は謎に対して無意識的に仮説を立てるので,プレイを進めるうちに,その仮説が正しいのか間違っているかが気になり,ゲームにのめり込んでいくというわけだ。

ただ,同作の主人公に対して,「あれは俺だ!」と自己を投影できる人は,それほど多くないだろうとも氏は述べる。実際に会場で挙手型アンケートをとったところ,「自己投影できる」と答えた人はいなかった。

[CEDEC 2013]海外で盛り上がる「ナラティブ」とは何だ? 明確に定義されてこなかった“ナラティブなゲーム”の正体を探るセッションをレポート - 4Gamer.net (via katoyuu)

153 notes

·

View notes

Quote

30日間無料なので土井善晴アプリのプレミアム会員になったんだけど全部土井善晴のクックパッドぽくてかなり良かった

Twitter / ktzgw (via dontrblgme404)

132 notes

·

View notes

Quote

人が他者の物語を語り継ぐことの意味を、この小説から感じ取っていただければ、私にとってこれにまさる喜びはありません。願わくば、この物語があなたの書架を豊かにする、よき思い出になりますように。 伊藤 計劃

メタルギア ソリッド ガンズ オブ ザ パトリオット (角川文庫) / 伊藤 計劃 (via qsfrombooks)

6 notes

·

View notes

Text

フリーやシェアじゃなく持ち主の変更の話

特に確信があるわけでもないですが、これから「自分の持っているものの何かを人にあげる」ことが世の中に増えてくると思います。

タダで使えるフリーや、みんなで使うシェアは多くの人が使っていることや利用していることが見えやすいし、利用者が多いこと自体を目的としてる企業も参加しやすいですが、フリーで使えたり、みんなでシェアして使えたりしても持ち主は変わりません。持ち主に何かが集中していきます。

「自分の持っているものの何かを人にあげる」を極端にいうと、「タダであげる/タダでもらう」が起こるということ。

「自分の持っているものの何かを人にあげる」ということは持ち主の変更。それも個人の間でそれが起こる。

(だいたい一つしかないのだから1対1なのは当たり前ですが)

具体的には「形のある物」がまずは最初だと思いますが、それがサービスや形のない何かに変わっていくかもしれません。

お互いにWinWinとか、利害がすぐにわかるようなことじゃなくて、あげた方はなんでそれあげるの?みたいなものを、もらう方はこんなのもらってもいいの?みたいな、端から見たら全然等価交換にも見えないようなことが起こっていくように思います。

(ブラック企業なんかの労働力の搾取や、上下関係が生む搾取とかじゃなくてね、それだと持ち主(雇い主や上の人)に何かが集中しちゃうので、利害関係のない人の間での話)

そこから何が生まれるのかは具体的にははっきりとわかりませんが、等価交換でなかったはずのことがいつの間にか等価になるような価値の変化が起こるんじゃないかと思います。

「自分の持っているものの何かを人にあげる」ということは持ち主の変更なので、フリーやシェアより見えにくいけども見えるようになった時にはどうなるのかとか考え中です。

2017.1.1

9 notes

·

View notes

Text

ほらねこうなったよ。

http://mainichi.jp/articles/20161121/k00/00e/040/159000c

デザイナーこわいなー

デザイナーの最近のお仕事は、都会のデザイン能力でイケてないところをデザインし直すということが多いみたいで、その対象は地方都市から商店街あたり、伝統工芸品とか老舗のメーカーの商品だったけども、最近は本屋とか本を扱う界隈(図書館)がそうなってる。それも大手のデザイン方法や今までの方法をやんわりと否定して、街の本屋をデザインし直してやるよ感が本当につらい。でも個人的には画期的な方法は全然なくて、デザインの方向が同じ方むいてるし結局同じ感じのものが増えるだろうな。(これデザイナーも編集も同じ)

だって、今からの本屋は!とか言ってるデザイナーのここ最近の仕事がいつのまにかまちづくりっぽいものにシフトチェンジしてるデザイナーだから食い扶持探してるんだろうって邪推もするよね。デザイナーこわいなー

2 notes

·

View notes

Text

ほらね。こうなった。

http://mainichi.jp/articles/20161121/k00/00e/040/159000c

蔦屋書店のいく先

梅田の蔦屋書店が開店しての感想がぼちぼち上がっていたので読みました。

知り合いの方のFBの投稿

こちらはブログ記事「梅田 蔦屋書店」は、本を売らなくてもよい本屋。

http://kanotetsuya.com/umeda-tsutaya/

この2つの話で同じことを言っている部分は

空間を売っている。なんですけども

僕は空間だけでなく、TSUTAYAが「書店の新しいかたち」を売っているのだと考えるのかというと

まずは商業施設に本屋を置くのではなくて、本屋の中に商業施設(カフェ、携帯ショップ、旅行会社)を置くと何かいい雰囲気になって他のモノが動くかもしれない?という実験をTUTAYAがしているように感じたからです。ルクア全体への効果も見ているように思います。

そしてTポイントカードでその動向を調べているように思いました。

すでに商業施設に変わった本屋を置くことはイオンの中にヴィレッジヴァンガード入っているので、その部分はもういいんです。

本屋の中に商業施設というのは、それはもう”イオン自体が本屋(蔦屋書店)”だったらということです。

さすが大きい企業体は違うなということですが。。。

代官山の蔦屋書店は梅田よりもっと図書館的に網羅した本(音楽や映像もあわせて)が置いているようなんですが、そちらでは本好きや映画音楽好き=文化度の高い人の動向と、本屋を街に置くことで街がどう変わるのか調べているように思います。

そうなると本屋のなかに街を置くぐらいの心意気なのかもしれませんが

イオンが街にきたら商店がつぶれていったという話に通じるくらいに街に変化が起きる事を考えているように思います。

街に視点に置くとなぜ図書館的かも納得がいく部分が多いです(その話は別で)

話を梅田に戻すと梅田では代官山で得たデータで、あえて本好きの本をそぎ落としているように思います。そぎ落とした部分は丸善ジュンクなど他の店にまかせているようにも思います。そしてそういうお客さんは今のところ相手にしていない。

で、どうしたかというと本好きの為の図書館的な本屋ではなく、アマゾンでもすぐに買えるような本を工夫して並べて、”棚に動きがあるように見せる”を選んでいるんだと思います。

なぜ、棚に動きがあるように見せるのか?

正直、俗にいう本が好きな人は動きが少ない。

ゆっくり本を読み、好きな本に囲まれていたい。

非常に贅沢ですが、質素。そしてそういうスタイルを求めています(そういう人が多い街はある意味魅力的ですが)

本好きの為の本屋はあまり動きのある人が来ない。

本屋は本が好きで読むという特殊な趣味の人の為の専門店になっています

そうすると本の間口を狭めていところもおおいにあると思います。

あわせて本好きという人が狭めている部分もたくさんあります。

本は世の中のすべてのことを本にできるんです。雑多な情報すべてを。

だからこそ、雑多な人にも本に触れてもらう機会がもっと必要だと思います。

コンビニで本が売っていますが、あれぐらいの売り場スペースがコンビニに必要だとコンビニがわかっているんですから、世の中の人は本に触れないわけじゃな いんです。(本が持っている場を律する能力というのもあると思います。きっと本コーナーのスペースが減ると場が荒れると思います)

棚に動きがあるように見せるというのは、本好きの為じゃなく

動きのある人の為の本屋を作るということです。

そして、動きのある人に来てもらって、違うものを買ってもらう。

本があるし、座るところもあるし、何か雰囲気がいいから来るけども本は買わない。でも、違うものを買う。(コーヒーとか携帯とか旅行とか)

そして、いつのまにか雰囲気のいい買い物スペース=本があるスペースが当たり前になっている。

そうして、好きでも嫌いでもなく、すぐそばにコンビニ以外で本と本屋がある。

そう状況をつくれるのならば、

梅田の蔦屋書店は書店の可能性のひとつがあるように思います。モデルケースになれば「書店=商業施設」を売れる。となります。

これは地方創生とかいってるモデルケースとして蔦屋書店が名乗りでて街ごと書店が作る可能性だってあります。

動きのある本棚に集まるような人を求めているのは地方と言われるところで

同時に本が好きな人も満足させる方法も代官山で身につけている。

いまのところ、都会のデザインされた人たちのデザイン能力で街をデザインし直すということが地方の復活のモデルですし、ぴったりと合いそうです。

なので、イオンのような街ごと景色を変えるような書店を作ろうとしてるんだろうなと思います。無印が似たようなことしてそうに思いましたけど規模がちがいます。

そして、蔦屋書店が街をつくれば、イオンが出来て街の文化度が下がったなんて事は、蔦屋書店の場合は今のところ言われないでしょうしね。

蔦屋の図書館はたたかれたけど、本が好きな人が怒ったことと、個人データを企業に売った街がたたかれたわけで、住んでる普通の人がどう感じ方はわからないですよね。

そうなるなんて夢のような話だな(なってほしいと言ってるわけじゃないですよ)

そしてこの話、本を作る事に関わる人からしたら気分は全然良くないでしょうけどね。

で、壮大な前振りをしておいてここからが個人的には言いたいことです。

↓

あ、ただ本を集めてならんでるだけじゃダメなんですよ。

(そんなところいっぱいありますからね。マイクロなんとかとか、なんちゃら図書館とか)

図書館だろうが、本屋だろうが本を絡めて幅広く人が集まる場所の拠点にしたいなら

目的を持って棚を作って棚を変化させながら緊張感を維持する。ここが大事!

そうしないと、本が好きとかいう人だけがあつまりますから。

ここからは蛇足

で、そんな本棚を維持していく人材はすぐには育たないので、もしできても当分先だと思います。

だから今、本屋の無い街に本屋作っても、図書館を街に作っても街が変わるなんて事もそうそうない。本屋が本以外と関連をもてるようにならないと。

そういう関連ももって目的を持った本棚を作れる人材がいなければダメだけども、そういう人材は今や蔦屋書店のような場所でしかなかなか育たない。

(手に入りにくいものを手に入れる仕入れの極意みたいなことを知っている人材も代官山には多分いるんでしょうね。代官山の褒められっぷりを聞くと蔦屋スゲーな)

だって、この本を置いたから、旅行の契約が動いたとか、本は買っていないけど蔦屋書店のスタバに来ていた人は大阪のどこのファミマで買い物したとか、本と他の行動の関連データ持っておかないといけないんですけどもそういうことがわかる本屋は正直少ない。

蔦屋以外の書店も今のうちに早いとこ人材育成と関連データの収集をしないとダメでしょうけども

問題意識を持っている人が人材育成に長けているかどうかはわからないですし、データを集めることができるのかもわからない。

データとお金があるのでDMMあたりがいきなり仕掛けてきそうですけどね。

そのうちDMM.com村とかDMM.com団地とかDMM.com商店街を作ったりしてね。

DMMすげーなー!

32 notes

·

View notes

Quote

ハリウッドの脚本力、演出力の進化がヤバい、っていうのは「ベイマックス」の時のはなびら葵氏のツイートがものすごく的確に指摘してたと思うんですけど、マッドマックスも明らかにその流れの中にある。もちろん監督も配給も全然違う映画なんだけど、明らかに「同じ文明圏が作った作品」という気がする

「映画における人文教養とは何か?」というと、別に登場人物が思想書やら文学の一節を引用してしゃべりまくることではなくて、「無教養な人間の行動をシュミレートできる」っていうことだと思う。マッドマックスはすべての教養が死に絶えた世界なんだけど、そこに生まれる情報と教養の必然を描いた映画

例えば押井守がマッドマックスを撮り直して「近代の終焉において呪術的強度が復活するのは必然ではないか?(ジョー)」とか「周縁への逃走は甘美だが何ももたらさない(マックス)」とか理屈を言わせたら20時間分くらいの理屈が詰まってる映画。逆にジョージ・ミラーが押井映画を撮ると5分で終わる

監督が「フェミニズムのための映画ではない」と発言した���ンタビューは見てないけど、そりゃそうだろと。フェミニズムのための映画ではなく、映画のためにフェミニズムが必要不可欠だった、リアリティの構築のためにフェミニストが呼ばれ、そしてそれが映画的に成功したって所が決定的な部分だと思う。

ベイマックスやマッドマックスを見ると、日本で役に立たないと言われ廃棄されようとしている人文教養がアメリカでは徹底的な実証と洗練を重ねて「科学」の領域に達しつつあることを見せつけられて愕然とする。教養はレーダーであり海底を探査するソナーであって、それは最新鋭の武器であり兵器なのに。

CDBさんによる『マッドマックス 怒りのデスロード』解説 - Togetterまとめ (via gkojax)

なるほど、これは分かる気がする。つまりハリウッドは人文教育を「ファンタジーにリアリティを与えるための再利用可能な科学的・学術的ツール」として使っている。つまり、ファンタジー・フィクションとは新しい自己無矛盾な世界を作ることだけど、新しい世界というのはその世界の人文教養を備えている必要があり、ハリウッドではきちんとその作り込みがされている。

一部の邦画が人文を表現することを目的に映画を作っているのとは殆ど真逆だけど、米国人はこういうツール化がうまいから、ツールとしての人文教養そのものも磨かれる結果になるんだろう。で、その動機付けはあくまで「映画を面白くして利益を上げる」ことにあるわけだ。

(via yoosee)

1K notes

·

View notes

Quote

アニメに比べて実写映画が見られてないってことは、子供を連れてでないと映画館に行けない人が増えてるんですよ。内容のせいじゃないですよ。家族ができてしまうと子供を中心にしか休日が過ごせなくなっちゃうの。

美山吹(赤木真紅朗)さんはTwitterを使っています (via hutaba)

105 notes

·

View notes

Quote

ある科学者が食べ物がなくても太陽の光だけで生きていける薬を開発した。

その後世界中の飢餓はすべてなくなったが、

何もしなくても生きていけるので人々は働かなくなってしまった。

ついにはみな動こうともせずただひたすら太陽を見ているだけとなり、

次第に体の機能もそれに合わせて退化していった。

何億年もたって、それを僕たちは植物と呼ぶようになった。

この文章、好きです— kokokubeta; (via choccoto) (via aurorae, inujita) (via ak47) (via xyo) (via tsuyoshi) (via handa) (via ataxia) (via takkkun) (via nklog) (via efcetera) (via woak) (via fukuku3) (via classicwood) (via gongxxx) (via sentou) (via inu) (via hsmt) (via aarde-pool) (via usaginobike) (via edieelee) (via joriko) (via zengame) (via mitukiii) (via zya5) (via hepton-rk) (via rock-the-baby) (via gutarin) (via geonoize) (via tohya) (via deadairspace) (via dannnao) (via yoimachi) (via z0paradiselost) (via sho235711) (via akisuteno) (via kurimitai) (via biikame) (via ewa4618) (via darylfranz) (via bulu) (via shortcutss) (via pipco) (via orange223) (via quote-over100notes-jp) (via pepepepe)

6K notes

·

View notes

Quote

8年前は「そのうち初音ミクが紅白に出るんじゃないの?」とか言っていたけど、「小林幸子がボーカロイドになったうえ、紅白で初音ミクをカバー」という斜め上の未来を僕たちは生きている

Twitter / moom1in (via ashitatsu)

103 notes

·

View notes