Text

Filmer la police : un enjeu du cinéma

Une chambre en ville, Jacques Demy (1982)

Je suis tombé sur un film de 1908 de Méliès, intitulé « French cops learning English », [trad. « Des policiers français apprennent l'anglais »], un film sans violence, un film sans tension, qui se terminait par une scène de danse entre des policiers et des femmes, dans une ambiance quasiment féerique, du moins très euphorique. Pas d'effets spéciaux, pas de coloriage, un plan unique, fixe, une fiction de sept minutes dix. Dans les dernières secondes, une femme, en arrière-plan, brandit une pancarte sur laquelle est écrit : « Entente cordiale. ».

Je suis tombé sur ce petit film naïf, quelques minutes seulement après avoir vu les débordements lors de l'occupation de la Place de la République à Paris par les réfugiés sans abris, qui avaient été expulsés de leur camp à St Denis une semaine auparavant. Des débordements policiers, des charges, des gaz, des matraquages, des tentes cassées, des bénévoles aux cœur vaillant tentant de s'interposer en vain. Il n'y avait pas de danse, pas d'effets spéciaux, pas de fiction non plus, rien que des images brutes, brutales, prises sur le vif. Pas d'entente cordiale, pas d'ambiance féerique.

Autant dire que le contraste entre ces deux films – si tant est que le second soit un film – est énorme et pose des questions. N'y avait-il pas de violences policières à l'époque de Méliès ? Les policiers étaient-ils simplement des enfants pas sages, pas sérieux, à qui on mettait des bonnets d'âne parce qu'ils ne savaient pas leur leçon ? La différence entre la moquerie et la condamnation est une différence de réception : se moquer c'est estomper le danger, condamner c'est le reconnaître. Entre les deux, Charlot se moque et condamne en même temps, en foutant des coups de pied au cul des flics, en échappant à leur poursuite, en les caricaturant en 1917 dans un court-métrage génial au titre provocateur « Easy Street » (« Charlot policeman »). Neuf ans après Méliès, les policiers frappent. Mais, dira-t-on, c'est un autre pays les États-Unis, ce n'est pas la France ; les policiers français, eux, apprennent l'anglais et dansent avec des femmes venues pour faire la conversation. Entente cordiale.

Filmer la police, au cinéma, c'est un acte politique. Si Jacques Demy fait chanter les CRS au début d'Une chambre en ville, face aux ouvriers de Nantes, il ne chorégraphie pas leurs coups de matraque – comme s'il y avait une limite éthique à respecter, non pas envers les policiers mais envers ceux qui subissent leurs coups. Son propos n'était pas de se moquer des policiers, c'était bien de condamner. A regarder les sorties de films français en 2020, nous remarquons qu'un grand nombre parle de la police. Les Misérables, qui fait le pont entre 2019 et 2020, Grand Prix du Jury à Cannes 2019, ouvre le bal en banlieue. Un pays qui se tient sage, documentaire de réflexion sur la violence légitime de l’État à partir d'images filmées des répressions des manifestations de Gilets Jaunes, sélectionné à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2020 (annulé), a beaucoup fait parler de lui. Josep, dessin animé sur Josep Bartoli, un artiste espagnol fuyant la guerre, réfugié dans un camp dans le sud de la France où la police règne, a profité de l'absence des films américains pour se faire une place de prestige par le bouche à oreille. Adieu les cons, fiction délirante sur fond de poursuite policière et parsemé de blagues sur la police, a été interrompu par le deuxième confinement national, après un bon départ en salle. Enfin, une fiction se démarque des autres : Police, d'Anne Fontaine. Trois policiers parisiens raccompagnent un migrant à la frontière, mais l'une comprend qu'il risque la mort et veut convaincre les autres de le laisser s'enfuir. Des gentils flics ? Omar Sy. Un échec commercial malgré une sélection à la Berlinale et un succès critique de la presse. Le seul échec parmi les films cités... comme un refus du public d'aller voir un film qui admet les gentils flics. Un film qui ment, ou un public qui ne veut pas voir l'autre côté des policiers ? 2020 donc, autant en fiction qu'en documentaire, autant en prise de vue réelle qu'en animation, est une année de films policiers, non pas dans le sens d'enquête suite à un crime mais plutôt de crimes suite à une enquête ! Trêve de plaisanterie : des films qui questionnent le rôle des policiers. Si filmer la police est un acte politique, est-ce nécessairement un geste militant ? Un film « anti flic » ? Le cas de Police, est un contre-exemple, sans doute plus proche du petit film naïf de Méliès que du court-métrage de Chaplin, comme un rappel que la police n'est pas que vilaine, qu'elle sert aussi à faire des choses bien à condition pourtant qu'elle désobéisse aux ordres – mais elle travaille à obéir, c'est l'argument des bourreaux ! Désobéir pour servir ? Exception au pays du chômage.

Ainsi, alors que le gouvernement envisage une loi qui interdit aux citoyens de filmer les violences policières et les policiers en action, au nom de leur vie privée, et qui oblige à flouter leur visage (comme on se floute les yeux devant une horreur), il est plus que jamais important de filmer. Et le cinéma, avec ou sans la Loi de Sécurité Globale, ne sera jamais soumis à la censure d'un État policier, continuera de filmer le flou et le net, de faire la mise au point (indispensable), de créer ou capturer des images du réel. Le cinéma, art populaire, est un art politique au sens fort, et derrière toute fiction se trouve un témoignage sur l'époque du film. Le cinéma pose des questions et, parfois, y répond. Il fait sa loi, celle de l'image, celle de la croyance du spectateur, celle de l'émotion, celle d'une vérité. Laquelle ? Une vérité historique, au moins. Que resterait-il de notre époque, à l'avenir, si l'on oubliait ces images de violence ? Filmer la police, dans la rue ou en studio, c'est écrire l'Histoire d'aujourd'hui pour les gens de demain. L'Histoire, étymologiquement l'Enquête, est un film policier, pas un film policé. Au-delà de ce jeu de mot moyen, une vérité subsiste : laisser des traces permettra aux générations de demain de (tenter de) comprendre ce que c'était qu'être Français en 2020, qu'être policier en 2020, qu'être manifestant en 2020. Si nous écrivons notre Histoire, écrivons une histoire fidèle, vraie, du point de vue du peuple, une Histoire que les gouvernants ne pourrons pas réécrire – filmons ! afin de briser « l'entente cordiale » entre la police et l’État.

Benoît de Thoury

2 notes

·

View notes

Text

L’Allégorie de la cabane

Enfance baroque, jeu de représentations, réflexivité, conscience de soi. Un jeu qui était le miroir du monde, mais qui devait aussi le renverser : la construction d'une cabane dans les collines de Céret.. Les projets les plus fous peuvent exister dans un jeu d'enfants. Pour nous, l'acte de faire un film était peu différent de celui de construire une cabane : seulement le premier était-il la prolongation du deuxième, de telle sorte qu’en se l’incorporant, il devait parachever ce que que la cabane avait commencé : l'avènement d'un monde infiniment altérable. Il couvrait seulement plus de lieux, contenait plus de temps, mais ne nous intéressait, lui aussi, que pour aller voir derrière. Derrière l'écran se cachait un monde, et c’est dans ce monde que nous souhaitions nous rendre, le film n’étant que le moyen. Mais comment, au cinéma, se débarrasser du cadre ? Comment, dans une cabane, vouloir se passer des murs ? Nous visions précisément la magie. Tel était le pari fou de nos jeux d'enfants. Le tournage devait être l'incantation, le phénomène, qui allait permettre un changement du monde. La fin de sa petitesse et de sa fixité. Cela devait s'ouvrir sur un univers de colonnades, d'arches, d'arbres et de sorts... Nous attendions donc que quelque chose advienne, mais dans notre insouciance ne faisions que faire. Alors le jeu s'est transformé en obsession, en vocation, en dada. Aller jouer dans les collines, y marcher longtemps pour organiser un tournage était le départ de toute une entreprise dont nous attendions l'aboutissement avec impatience, sans jamais pouvoir nous arrêter, ni nous satisfaire de ce que nous avions parcouru. Nous voulions la magie avec acharnement. C'était un acte de résistance de la part d'enfants conscients d'eux-mêmes et du climat qui les entoure. Nous luttions contre l'impossibilité de notre projet avec la totalité de notre temps libre, et nous indignons régulièrement contre le scepticisme des parents lorsqu'ils entendaient que nous voulions faire un long-métrage bourré d'effets spéciaux. Livrés depuis longtemps à ce sentiment d'être arrivés après tout, nous étions décidés à trouver une alternative en construisant quelque chose. Mais quand arrivait le moment fatidique, sur le tournage, quand nous venions à butter contre le réel, nous nous laissions envahir par un sentiment très fort de colère et de désillusion. Nous voulions faire l'expérience de notre propre jeunesse. Nos jeux n’étaient que des représentations de jeux, des images de films. Il suffisait que nous nous arrêtions cinq minutes pour voir que, n'ayant fait rien d'autre que ce que nous avions fait, rien au monde ne changeait, et que nous ne pouvions être illusionnistes pour vivre l'illusion.

Valentin Ricart

1 note

·

View note

Text

Le Dictateur, de Charlie Chaplin (1941) : La voix du pouvoir

Une voix peut s’immiscer dans notre quotidien, le transformer. Quelques temps plus tôt, une voix nous annonçait un nouveau confinement – sur nos t��lévisions, nos téléphones, nos radios. La voix du pouvoir. Le pouvoir de la voix. Telle semblait être l’équation qui se présentait à nos oreilles.

Non sans une lassitude emmagasinée, je me mis en quête de films pour pallier l’absence de salles de cinéma, à l’absence tout court. C’est presque naturellement, dans un contexte marqué par l’exaspération et un puissant sentiment d’absurdité (donc d’impuissance), que je me tournais vers des films burlesques. Chaplin et Keaton comme compagnons de fortune.

Je dois bien le confesser, je n’avais pas revu Le Dictateur depuis ma prime jeunesse. Je n’avais en mémoire que des images d’Épinal. J’écris ce texte en étant bien conscient, vu l’œuvre iconique à laquelle je m’attaque, que je n’en dirai rien de franchement neuf. Mais ce qui a retenu mon attention, ça a été cette façon dont Chaplin, pour son premier film parlant, avait été sensible à l’intrusion de la voix du pouvoir dans l’intimité du quotidien, à la façon dont cette voix se caractérisait par une mise en scène et une performativité. Un étrange écho m’apparaissait ; mais il restait ce qu’il était : un écho, rien de plus. Je ne tomberai pas dans l’écueil douteux d’en tirer quelques conclusions d’ordres politique, historique ou moral.

C’était il y a 80 ans. En 1940, Le Dictateur sortait en salles. La guerre faisait rage en Europe. Chaplin, grand observateur de son temps, avait vu les nationalismes éclipser les démocraties durant la dernière décennie. Lui, dont la lutte des classes, l’aliénation de l’homme par l’homme, ont toujours été au cœur de son œuvre, s’attaque ici explicitement à la question du pouvoir, de son emprise, de son atteinte. Caricaturer le politique est toujours un exercice acrobatique ; entre le too much, le complètement à côté de la plaque, ou la critique timorée, c’est toujours le risque de se caricaturer soi-même qui pointe son nez.

Déjà, dans Les Lumières de la ville (1931), il s’en raillait, tout en l’exploitant de manière subtile. En composant une musique spécialement pour le film, Chaplin s’était assuré la maîtrise du son, usant de celui-ci pour produire du sens. Le film s’ouvre sur l’inauguration par la mairie d’un monument, sobrement nommé « La Paix et la Prospérité » - trois statues façon néoclassique, naïves, grossières. Les discours se succèdent, dans la fierté et la solennité. Mais ces personnalités – qu’on imagine prestigieuses – n’émettent qu’un sifflement nasillard et pincé. Ainsi « La Paix et la Prospérité » s’évanouissent dans un flot continu, incompréhensible et décalé, qui révèle ce qu’est réellement ce discours – du vent. La supercherie et l’hypocrisie du moment n’en sont que plus flagrantes.

Ceci dit, le film restait « muet ». Pas de dialogues enregistrés. Chaplin avait jusqu’alors refusé de se plier à la dernière innovation technologique – le cinéma dit « parlant », apparu en 1927. Or, l’hitlérisme s’est propagé par un travail de la langue (ainsi, comme le notait le philologue Viktor Klemperer, les nazis modifiaient le sens de certains mots pour diffuser leur idéologie) et par une conquête de l’espace par le son (les discours d’Hitler étaient radiodiffusés dans les rues de Berlin). Chaplin y était sensible, bien sûr, et cela peut expliquer sa décision d’opter pour un film « parlant ». Il avait écouté avec attention ces discours. Entendre la voix du pouvoir signifie alors deux choses : écouter sa qualité (tout ce qui la compose – timbre, rythme, accentuation, emphase) et par-là même comprendre la nature de ce pouvoir totalitaire – tout en l’escamotant sur le mode comique.

Ainsi, une voix-off, aux allures de commentaire radiophonique, précise : « Sous la Double Croix, la liberté était bannie, la liberté d’expression supprimée, et on n’entendait plus que la voix d’Hynkel. » voix d’Hynkel. » Le contexte posé, le discours du dictateur débute. Chaplin prend bien le soin de l’introduire dès les premières minutes du film, afin de créer un effet de miroir inversé avec le discours, cette fois du « barbier juif » qui achève le film, où la paix entre les peuples et les nations, l’amour de la raison, de l’humilité, de la tolérance, sont autant de valeurs proclamées. Cet effet de miroir inversé est d’autant plus frappant puisque Chaplin incarne les deux rôles antagonistes : le « barbier juif » et le dictateur nationaliste. Suggère-t-il une opposition fondamentale ou un glissement de l’un à l’autre ? Les misères de l���un et l’apogée de l’autre trouvent leur origine dans le même moment historique : la première guerre mondiale – ce que Chaplin, en 1938 (période d’écriture du scénario), avait déjà compris, et qu’il met en scène dès le début du film !

Le brio du cinéaste tient à ce qu’il utilise le son et le rire pour nous convier à réfléchir à la toute-puissance du pouvoir totalitaire. D’abord, par l’imitation et l’accentuation. Chaplin singe l’accent allemand (qui ressemble à un mauvais anglais prononcé avec les clichés qu’on se fait de la langue allemande). L’engouement, l’excitation et la colère lui font risquer de s’étouffer – de sorte qu’on assimile le discours de haine à une sorte de toussotement pitoyable. Un second effet comique repose sur le contraste entre la longueur du discours et la brièveté du contenu. Nous n’avons accès au sens des paroles du dictateur que par l’intermédiaire d’une traductrice, dont le rôle vise soit à condenser le discours, comme c’est le cas dans les premières phrases prononcées par le dictateur – « Hier, la Tomaine était à genoux, mais aujourd’hui elle se lève » - soit à le dupliquer de façon redondante (ce qui donne ce genre de situation. LE DICTATEUR - « Liberty stunks », LA TRADUCTRICE - « Liberty stinks » (« La liberté pue » / « La liberté est dangereuse »).

Ce qui caractérise Hynkel, c’est donc sa capacité à contrôler le bruit – celui qu’il produit, celui qui réagit à son propre bruit. Les clameurs et les applaudissements tonnent. Il est intéressant de constater que Chaplin utilise un effet loop, c’est-à-dire que c’est toujours le même cri qu’on entend, en boucle. Il souligne ainsi l’abrutissement de la foule, répétant inlassablement un geste automatisé et dont elle ne mesure plus les conséquences tragiques. Or, d’un geste, Hynkel peut faire stopper ce bruit. Un simple mouvement de bras suffit. Enfin, c’est dans une sorte de transe animale qu’il s’abîme à l’instant même où il prononce le nom de « Jude », au point de faire ployer les micros par le seul souffle de sa voix.

Le philosophe allemand Walter Benjamin, qui voyait à travers le cinéma et la radio la possibilité de reproduire images et sons, c’est-à-dire de les rendre détachables de leur sujet et de leur point d’émission, et donc transposables dans l’espace public, n’hésitait pas, suite à ce constat, à dresser un parallèle entre la star et le dictateur : « La radio et le cinéma ne modifient pas seulement la fonction de l’acteur professionnel, mais aussi, précisément, la fonction de tous ceux qui, comme les gouvernants, se présentent en personne devant leur appareillage. Si les tâches respectives de l’acteur de cinéma et du gouvernant ont peu à voir entre elles, la direction de ce changement est la même pour tous. Il s’agit de pouvoir bien ici de contrôler et de réaliser des performances dans des conditions sociales déterminées. Il en résulte une nouvelle sélection, une sélection du fait même de l’appareillage, d’où la star et le dictateur sortent grands vainqueurs. »

Celui qui détient le pouvoir maîtrise son image et sa voix et les expose à bon escient, dans des conditions déterminées. Chaplin fait le pari d’amalgamer la vedette (Charlie Chaplin) et le dictateur (Adolf Hitler – Hynkel, dans le film). S’inspirant des images de Leni Riefenstahl, où l’exposition des gouvernants est mise en scène, sublimée, à des fins de propagande, Chaplin sème dans cette esthétique lisse la graine de la discorde : le rire et l’espoir. Et dans ce bras de fer, une voix finit par étouffer l’autre.

Maxime Gasnault

1 note

·

View note

Text

Cinema Paradiso, un film de Giuseppe Tornatore (1988) : La salle est en train de brûler

Je crois que je n’ai jamais autant ressenti le manque que devant le film de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso. Vous me direz, en temps de confinement, c’est bien normal, mais à l’heure où tout semble incertain, difficile et d’autant plus pour nos petits commerces, nos petites salles et ses travailleurs, ce film m’est apparu comme un appel. Un appel impossible dans l’immédiat mais porteur d’un espoir futur (d’où ma grande frustration accompagnée d’un sourire).

Je m’explique. Cinema Paradiso est l’histoire d’une petite salle de cinéma et d’un petit bonhomme, Toto. Tout deux vieillissent, tous deux grandissent, tous deux se quittent mais tous deux restent liés par le souvenir ; le souvenir d’un homme Alfredo, l’homme de l’image, l’homme du projecteur, l’homme du lien. C’est en échappant de l’école, en s’échappant de l’église que Toto va passer la majeure partie de son temps dans les salles qui composent le Cinema Paradiso avant de la quitter, avant d’y revenir. À la fois spectateur, projectionniste et réalisateur, le trajet de Toto va nous faire découvrir tous les recoins de ce lieu, au fil du temps.

Le temps. Le temps donne une épaisseur à cette salle, puisqu’elle devient le théâtre d’une vie. Mais ce qui est le plus intéressant, dans ce temps qui passe, c’est qu’il se compose, qu’il se rythme des mêmes choses, des mêmes motifs, des mêmes personnes. La salle du Cinema Paradiso devient ce lieu dans lequel le temps passe tout en restant lié à une unité, celle de l’être ensemble. En effet, celle-ci se compose des mêmes personnages : on retrouve les spectateurs indignés, celui qui crache du haut de son balcon, celui qui vient pour regarder les filles, celui qui pleure, celui qui rit, celui qui crie. Et cela, malgré les années, malgré les bagarres, les déboires avec les bobines, leur présence persiste jusqu’à la fin. Comme si rien ne pouvait faire rompre, brûler, cette communauté de l’éphémère, qui le temps d’un film, tient ensemble.

Être-ensemble. Cet être-ensemble constitue l’enjeu même de la mise en scène. Comment faire tenir ensemble ces individus qui composent cette salle de cinéma ? Cette prouesse tient, pour moi, par la recréation de l’ambiance d’une salle de cinéma. Tout d’abord, je voudrais évoquer la lumière : dans le noir (ou presque), la lumière joue, à la fois sur l’unicité des personnages qu’elle éclaire, en se concentrant sur un visage de chaque spectateur. En mettant en lumière l'expérience singulière qu’est une séance de cinéma, le visage éclairé de Toto riant, d’un autre spectateur pleurant, ou d’un autre criant, devient le lieu de d’un enchantement dans lequel chaque expérience est partagée, comme donnée au spectateur qui la vit avec son personnage. Le visage devient l’enjeu d’une identification qui passe aussi par le cadre. En effet, ces visages ne sont, presque jamais donnés en gros plan, mais en plan rapproché poitrine ce qui permet de distinguer ce visage unique tout en le confondant avec le reste des spectateurs que nous pouvons voir, de part et d’autre du cadre et dans la petite profondeur de champ que suggère chaque espace entre les sièges. À la fois unique et commune, l’expérience de la salle de cinéma devient le lieu d’un enchantement. Cette recréation d’ambiance passe aussi par un travail très pointilleux sur le son. Amplifié lorsqu’il est question des rires, cette joie que procure chaque film est mise en partage : le fracas du rire suscite dans le spectateur un désir de partage, la salle devenant ainsi, le lieu d’un plaisir partagé.

Cependant, si la salle tient ensemble c’est parce que Tornatore parvient à mettre en scène une trajectoire unique dans un espace commun. L’un est le lieu de l’ensemble. Cette idée passe dans un premier temps par le personnage d’Alfredo, l’homme du projecteur, qui a pour fonction de tisser ce lien, d’unir puisqu’il est celui qui a le pouvoir de projeter le film qui réunit chaque soir chacun. Seul lui tient le secret avant de de léguer ce savoir à son fils spirituel, Toto, dont la vie épouse celle de la salle.

Être seul(e). La conjugaison de ces deux histoires permet de penser comment au sein du récit collectif qu’est l’histoire d’une salle de cinéma, se construit chaque individu. La salle de cinéma est ce lieu dans lequel chacun se perd dans une histoire vécue comme commune pour s’y trouver soi. À la jonction entre l’intime et l’extime, l’histoire de Toto devient le récit d’un trajet solitaire, d’une édification composée de premières fois, de ruptures, de rires, à travers ce lieu commun qu’est la salle de cinéma.

Je ne sais pas voir un film seule. À vrai dire, la plupart du temps où j’ai dû le faire, c’était soit par transgression, soit par nécessité scolaire. Les deux premières situations s’étant la plupart du temps soldées par un traumatisme dû à des films vu trop tôt ou, par des siestes avec des films vus trop tard (ou trop tôt dans la matinée). Je sais que j’aime le cinéma parce qu’il a toujours été pour moi ce lieu de réunion. J’y vais en famille, en classe, en bande, à deux, à trois, toujours accompagnée. Mais, la plupart du temps j’y suis seule. Seule, dans mon dialogue entre moi et le film. Je sais que la plupart des peu de choses que je sais, c’est parce que je les ai entendues au cinéma. Je sais que c’est un lieu dans lequel j’ai appris. Confinée et seule, derrière mon écran, je sais que ce qui me manque le plus, c’est le lien par lequel la salle de cinéma m’a permis de grandir. Quand le Napolitain sauve la salle après un tragique incident de flammes dans lequel Alfredo perd la vue, celui-ci sauve un lieu de communion. En voyant Cinema Paradiso, à l’heure où tout nous délie, je me dis qu’il doit être toujours bon d’avoir un Napolitain avec soi là où on ne voit personne.

Chjara Cipriani

0 notes

Text

I’m not your negro, de Raoul Peck (2017) : Payer nos dettes

Le film I'm not your negro, écrit par James Baldwin et réalisé par Raoul Peck, est une mosaïque vivante. Il s'agit de raconter l'histoire des États-Unis à travers le destin tragique de trois figures: Malcom X, Martin Luther King, et Medgar Evers. D'emblée, certains faits sont posés: l'innocence de l'homme noir est impossible. Ignorer est le luxe de l'homme blanc. Le Noir ne peut ni oublier, ni se reposer, ni renier sa condition. Par son histoire plus que par sa couleur, il est contraint à une forme d'engagement, qu'il soit extrême ou modéré... Étranger à son propre pays, il ne peut échapper à ce même commitment dont se passent les Blancs, ceux-là même qui l'accusent de pessimisme. Le film dépasse cet engagement politique tout en démontrant son écrasante nécessité. Partout la voix de l'homme disqualifie celle du negro. L'homme pour qui le monde n'est pas réductible, l'homme qui vit et qui pense et sur qui pèse la menace d'un assassinat.

C'est un tissu organique où raisonnent plusieurs voix. La subtilité du montage s'y mêle à la finesse des phrases, le juste choix des archives à la pertinence des mots. La fragmentation intelligente de tous ces discours permet au spectateur de saisir une réalité sensible. L'historien croise les sources, l'écrivain complète cette voix théorique par le souffle d'une voix humaine et le cinéaste orchestre tout cela. D'aucuns pourraient y voir un simple diaporama ponctué de commentaires, mais parce qu'elles sont mises en mouvement, les photographies deviennent de véritables scènes.

Ces scènes naissent grâce à la confrontation des visages. C'est le cas à 6min 40 où un zoom arrière dévoile progressivement les rires autour de Dorothy Counts. La voix intervient, narre la scène, et on a l'impression d'entendre les cris. La vue des bouches ouvertes, des sarcasmes, sont autant de variations de la monstruosité que les visages de Guernica en sont de la souffrance. La séquence devient plus émouvante qu'elle ne l'aurait été sous la fade reconstitution du biopic...Les scènes naissent ainsi d'un espace virtuel construit entre les regards, se développant moins sur l'écran que, à la manière d'un livre, dans l'esprit du spectateur. C'est le cas à 34 minutes 40 durant cette scène où Lorraine Hansberry demande au Président de la République un engagement moral. On a l'impression de voir bouger les personnages. Le Président refuse. Une seule phrase sert alors à décrire le regard que lui jette Lorraine. « She smiled, dit Baldwin, and I'm glad that she was not smiling at me » (« Elle a souri, et je suis heureux que ce sourire ne m'ait pas été destiné »). Tout comme l'absence de reconstitution sert à dire l'intensité de la scène, le refus d'une qualification sert à dire l'intensité du regard. Bien entendu, le spectateur comprend qu'il fustige moralement le Président, mais le filmer, c’eût été l’appauvrir. Le jeu d'une comédienne aurait potentiellement mis en péril la force d'une action que l'auteur même se refuse à décrire.

Les nombreux extraits de films américains, et notamment l'anecdote sur Joan Crawford, ouvrent la voie à un sentiment étrange, à savoir qu'une certaine familiarité existe entre nos souvenirs de jeunesse et l'expérience américaine de la ségrégation... Je n'ai jamais posé un pied en Amérique, je n'ai jamais vu de déferlement raciste, et pourtant, même à des milliers de kilomètres, je sens ces choses déposées en moi. Je ne regarde pas le film de Raoul Peck avec la même distance qu'un documentaire sur l'oppression nazie, et je tremble quand j'entends que les Etats-Unis rêvent à une sorte de solution finale. Cette valorisation de l'homme blanc, ce préjugé selon lequel il est supérieur, il me dit quelque chose. J'ai l'impression d'y être né, d'en connaître les clauses, d'avoir reçu, à l'heure où je découvrais encore le monde, une part résiduelle de son hideuse justification. Ancrés quelque part dans ma prime enfance, comme une sorte d'intuition amère, les préjugés du cinéma étatsunien se font aisément identifiables à la vue de ce film. Nous sommes tous nés quelque part, dans des lieux que distinguent leurs particularités culturelles, et pourtant, face à l'histoire des Etats-Unis, c'est comme si nous étions tous un peu concernés. Je me souviens qu'à l'âge de six ans, passionné par certains petits héros à la peau blanche, j'allais discrètement me poudrer le visage avec du talc dans ma salle de bain.... Il en va de même d'un certain sentiment religieux que j'ai récupéré en ignorant qu'il en était un. N'ayant jamais mis un pied au catéchisme, ni à la messe, et me moquant fort de ces deux choses, j'avais tout de même imprimé, peut-être à cause des feuilletons que regardait ma grand-mère, une forme primitive du désir, liée à la permanence de soi et au bonheur pur de l'enfance, que j'ai récemment identifié comme étant celui de la religion catholique. L'homme d'aujourd'hui porte en lui quelques héritages lointains desquels son éducation n'a suffi à le préserver, car ils lui sont arrivés sous une forme subliminale. Ce film permet d'identifier ces sentiments. Face au fait indéniable que nous avons reçu, de par les films que nous avons vus et la réalité qui nous entoure, une partie des préjugés cautionnés par la domination WASP, ce film nous permet à notre tour de payer nos dettes.

Valentin Ricart

0 notes

Text

Effacer l’historique, de Gustave Kervern et Benoit Délépine (2020) : Filmer la banlieue pavillonnaire : le cinéma et le territoire.

« On est là ! On est lààà ! Même si Macron ne veut pas de nous, nous on est là ! ». On connaît la chanson. Ça ne fait pas si longtemps d’ailleurs qu’elle grondait dans les rues et les ronds-points. On l’entend encore, parfois, au détour d’une manifestation. Marie, Bertrand et Christine la chantent à tue-tête, klaxon au poing. La caméra s’éloigne et montre le trio, dans un plan d’ensemble, tournoyer autour d’un rond-point. Anciens « gilets jaunes », le revendiquant encore, les comparses regrettent cette année de rupture où ils s’arrachaient au mutisme et à la résignation qui composaient leur quotidien. De résignation, c’est ce dont il va être question – ou presque – tout au long de cette fiction, la première probablement à inscrire le mouvement des « gilets jaunes » dans le background d’un film. Parce qu’elle incorpore dans un régime fictionnel une réalité sociale encore à chaud, l’œuvre fait date.

Un lieu impose le sujet : la banlieue pavillonnaire. Le premier plan du film la désigne d’emblée : une femme titube, se frotte incongrument, animalement, contre un poteau ; au loin, les maisons bien rangées s’étendent. L’union du vacillement, de la confusion à la lisière de la bestialité d’une part et de l’ordre architectural, du calme clinique d’autre part. La banlieue pavillonnaire semble avoir longtemps été délaissée par le cinéma français, lui préférant la banlieue tout court (La Haine, Divines, Les Misérables), contribuant par-là à donner une vision plutôt étriquée des territoires français et de ce que, suite au géographe Christophe Guilluy, on a pu appeler la « France périphérique » - sujet qui, pour le coup, parsème le cinéma américain (Edward aux mains d’argent, American Beauty pour ne citer que ces deux films).

Plus que d’espace, ici, il est question de territoire ; donc un espace, certes, mais habité, investi par l’humain, défini dans sa fonction et circonscrit dans ses limites (ses frontières) par celui-ci. Il est le substrat pour qu’une société s’épanouisse. Ici, la banlieue pavillonnaire apparaît comme le lieu de relégation de toutes les frustrations d’une classe moyenne, qu’on ne peut pas vraiment qualifier de paupérisée, mais qui s’élance clairement sur la voie du déclassement. Ainsi, les personnages n’osent plus utiliser leur voiture, de peur de faire éclater le borneur kilométrique et de se retrouver dans l’impossibilité de pouvoir la revendre. Bertrand fait des emprunts pour que sa fille mange autre chose que des pâtes. Même là, il est question de limites à ne pas dépasser pour rester dans le droit chemin, dans cette maîtrise de soi qui régit nos comportements à l’usure et qui coûte à ces personnages.

Le choix de mise en scène de Kervern et Délépine consiste à nous pointer du doigt ce contact perpétuel entre le quotidien âpre et la folie résiduelle ; cela se traduit par le choix d’une caméra – une Arriflex SR III, qui a la spécificité d’être une caméra argentique, d’où cette image un peu granuleuse – et d’une optique adaptée aux grands angles. À bien des moments, le personnage dans le viseur de la caméra est environné par une foule (souvent silencieuse). Son trouble se noie dans la multitude – Blanche Gardin dans un bus où la masse vivifie sa détresse – ou affleure dans la solitude – Blanche Gardin encore, seule chez elle, soufflant les bougies du gâteau d’anniversaire de son fils qui a préféré vivre chez son père à la condition sociale bien plus aisée. Précisément, dans cette scène, la caméra semble être portée par un steadicam ; les mouvements aériens de caméra rompent la stabilité du cadre. L’impression s’en dégage qu’une personne est physiquement présente dans cette pièce, aux côtés de Blanche Gardin. Encore une fois, c’est dans le banal que gît l’inquiétant.

Un territoire se définit également par une temporalité. À territoire « périphérique », temps périphérique. C’est l’inutile, le trivial jusqu’à l’os, c’est le rien qui relègue la vie à l’inexistence. Ainsi le film, dans sa première partie, fonctionne sur l’accumulation de ces temps moroses, psychologiquement épuisants, ces moments qui, dans leurs cumuls, leur fréquence, nous font dire qu’on le perd, ce temps ; et à se rendre compte que notre vie peut bien se résumer à cela, qu’on peut bien s’effacer ainsi, dans le parfait désintérêt du monde, on finit cloué par la déprime. Choisir son assurance vie, sa mutuelle, acheter des cadeaux trop chers, commander de la nourriture, regarder sa série du soir : une routine bien rodée qui donne l’impression de vivre dans un roman de Michel Houellebecq – lequel fait une brève apparition dans le film, l’une des plus amusantes d’ailleurs, où il joue un suicidaire : hasard ? La juxtaposition de chacun de ces instants va à l’encontre même de la logique du récit : pas de linéarité (on ne part pas d’une situation d’exposition pour arriver à une situation finale), pas de personnages principaux (au sens où ils seraient acteurs et feraient avancer l’action) ; simplement des moments clos sur eux-mêmes, répondant à la logique du gag – l’interaction ratée entre deux personnages – qui tend à nous révéler cette « extension du domaine de la lutte » où nos vies s’empêtrent irrémédiablement.

Beaucoup de ces scènes empruntent un humour un peu potache quoique souvent bien vu, et réussissent leur effet. Le rire a cette force bien particulière de creuser un écart où affleure l’insupportable du quotidien, l’aliénation de nos us et coutumes. Par exemple, le gag qui met en scène Benoît Poelvoorde : il est ce livreur « Alimazone » qui commet l’erreur de prendre une pause chez Marie ; dans sa maladresse fantasque, elle noie les contrats du livreur dans du café : il en fond en larmes. Le rire repose sur cette contradiction de l’esclaffement devant le grotesque – le geste de Marie – et de la gêne devant la détresse et l’aliénation de Poelvoorde dont le risque de perdre son emploi devient au fur et à mesure une certitude glaçante.

Ces moments ne parviennent pas à tisser un récit, puisqu’ils sont l’anti-récit par excellence. C’est ce qui fait la force de la première partie du film. La division des actions, qui compose le quotidien et l’existence d’un être, ici, empêche aux personnages de se projeter dans un horizon : de loin des « héros », ils sont comprimés dans un quotidien voué à se répéter, un quotidien qui n’est pas du présent, mais la simple absence à soi-même.

Progressivement pourtant le film se conforme aux lois du récit : Marie (Blanche Gardin) doit effacer une sextape où elle apparaît et qui risque d’être diffusée sur internet ; Bertrand (Denis Polydadès) cherche lui aussi à effacer une vidéo dans laquelle sa fille est « bizutée » publiquement ; Christine (Corinne Masiero), qui est chauffeuse, veut changer son évaluation, réduite à n’avoir qu’une seule étoile sur cinq. Chacun part donc en quête, trouve sa trame, et ainsi le film opère-t-il une transition formelle et narrative. Voici notre joyeuse troupe partie lutter contre les géants d’Internet ! On se doute, tant les forces en jeu sont inégales, de la résolution de cet affrontement. En assignant à chacun des personnages un but, c’est-à-dire un horizon le temps du film, les réalisateurs créent chez le spectateur une respiration et un intérêt pour l’intrusion soudaine de l’extraordinaire dans des vies jusque-là franchement inintéressantes. Entre le sujet promis – la banlieue pavillonnaire, l’aliénation du mode de vie des classes moyennes se manifestant dans ce qui paraît le plus périphérique – et le sujet finalement adopté – une fable moderniste sur les méfaits de la virtualité, aux allures donquichottesques – il y a de quoi se sentir floué.

La logique du film, réduite à une forme consensuelle, trahit le sens même de la mise en scène initialement proposée. En engonçant Marie, Bertrand et Christine dans un récit, c’est-à-dire une structure tendue vers une fin où ils évoluent, apprennent, où la narration les amène à se dépasser et à se transformer, ceux-ci de fait évoluent de la résignation à l’acceptation : leur révolte n’était donc qu’une lubie passagère et tout revient dans l’ordre – l’inquiétant et la folie sont évincés. Il importe peu qu’on soutienne ou non ce qu’il a été convenu d’appeler le mouvement des « gilets jaunes » pour apprécier le film. L’une des forces du film tient à se focaliser sur la violence subie (qu’elle soit temporelle, sociale, économique) de cette catégorie sociale, sans forcer le trait ou tomber dans le misérabilisme, n’hésitant d’ailleurs pas à souligner les contradictions sociales de personnages qui conjuguent déclassement et logique carnassière de consommation.

Cependant, un tel choix formel le cantonne à une morale bon enfant dont la mièvrerie contraste singulièrement par rapport à la désolation désenchantée de ce monde qu’il décrivait – et dans cette description, chacun peut reconnaître des aspects de son propre quotidien sans nécessairement s’identifier aux « gilets jaunes ». Ainsi de cette conclusion où le personnage interprété par Blanche Gardin embrasse l’acceptation de sa condition – « nos problèmes sont tout petits vus de la Lune » dit-elle – et la caméra, dans une naïveté premier degré, épouse les propos du personnage en s’éloignant à des millions de kilomètres pour observer cette planète – vue depuis laquelle toute vie, réduite à l’insignifiance, s’équivaut. Un happy-end en demi-teinte, certes, mais un happy-end tout de même. On a là comme un écho sur un mode optimiste cette fois de ce premier plan qui ouvrait 2001 : l’odyssée de l’espace.

Le décrochage entre l’ambition du sujet et la forme plus conventionnelle qui le structure a de quoi décevoir : la tension continuelle qui caractérisait les premières scènes est édulcorée, puis effacée. Or, ce qu’on retient ultimement du film, c’est cette image de Corinne Masiero, hurlant à la folie, là encore sur un rond-point qui des années plus tôt lui avait semblé salvateur.

Maxime Gasnault

2 notes

·

View notes

Text

Le secret du cinéma

Je crois que quelques fois, il y a des films sur lesquels nous ne sommes pas capables d’écrire. Capable, au sens où quelque chose nous échappe. Ce tissu filmique, à la fois verbal et non-verbal, n’arrive pas à entrer dans ce je cherche à décrire : cet objet plastique n’a pas la mesure de mes mots. L’idée alors de retenir quelque chose de ce film qui nous fuit, devient le lieu d’une lutte, un combat dans lequel on peut se trouver vite vaincu. Même si le rôle de toute personne qui s’essaie à la critique est faire face et d’affronter ce film, parfois, nous pouvons nous trouver très vite dépourvus.

Je pourrais vous raconter ma difficulté à écrire sur le premier film de Jim Jarmusch, intitulé Permanent Vacation, qui, lors de son premier visionnage, me fit me demander si, mes yeux avaient mangé mes mots si, je pouvais exprimer quelque chose sur cet objet non-identifiable, non-exprimable. Comme si, le film se transformait en une expérience de renversement dans lequel, tout ce que je possédais pour combattre, était tombé au sol et, m’avait laissé mains nues avec un drôle de sentiment dans le ventre. Comme si j’avais rencontré quelque chose, de grand, de fort, mais que je ne pouvais pas le dire. Seul un certain enthousiasme résidait et, celui-ci il ne rentrait dans aucune catégorie verbale, aucune catégorie de sens, alors que quelque chose restait. Je possédais quelque chose, quelque chose s’était révélé à moi mais, son partage m’était impossible.

À vrai dire aujourd’hui, je trouve que maintenant, Permanent Vacation est un mauvais exemple tant mon sentiment premier a été déconstruit par mes études et enseveli sous une tonne de savoirs et de concepts qui rendrait toute tentative d’écriture scolairement scolaire. Bien que son étude soit amplement intéressante, j’avais perdu la matière première : ce quelque chose, ce non-savoir qui pourtant faisait sens pour moi.

Cependant, je souhaitai y revenir. Il y a un jour de ça, au moment où j’écris cette page, j’ai fait une rencontre au hasard, quelque chose qui n’était pas prévu : rien de fracassant, ni de bruyant (même si la bande-originale se passe de mots tellement celle-ci est incroyable). À vrai dire, je ne pourrais en dire plus, tant ce lien, mon lien à ce film est intime. Nous sommes certes, dans un Plan à trois, je sais très bien que je me suis engagée pour une certaine intimité avec le lecteur. Mais elle ne sera pas de cet ordre là aujourd’hui. Je parle d’un film que l’on garde pour soi, comme un secret. On sait que ce secret à une importance telle que tout dévoiler lui ferait perdre son pouvoir qui se passe de sens, lui ferait perdre ce quelque chose qui se passe de mots…Je veux dès lors rectifier quelque chose : je crois que quelquefois, il y a des films sur lesquels nous refusons d’écrire. Non pas, par incapacité mais, parce que nous ne voulons pas révéler leur secret.

2 notes

·

View notes

Text

Il était une fois en Anatolie, de Nuri Bilge Ceylan (2011) : Et non, ce n’est pas l’Ouest.

Grandes steppes

Le film lui-même est une grande steppe balayée par le vent, la nuit et la lumière artificielle des phares, ces tâches où les personnages se trouvent englués. Ils se perdent dans l'infini des paysages . Les lieux sont réels, tout comme la toponymie. Ces grandes étendues de terres, livrées au spectateur pour ce qu'elles sont, sont arpentées de nuit par une petite troupe composée d'un commissaire, d'un procureur, d'un docteur et de quelques policiers. Objectif : retrouver le corps d'un homme tué il y a quelques jour, en faire l'expertise, et classer définitivement l'affaire. Guidés par l'assassin qui, s'étant rendu, a promis de leur montrer l'emplacement du corps, la petite troupe s'empêtre dans une recherche qui n'en finit pas, les lieux étant tous ressemblants.

Les cow-boys et les indiens réunis

L'argument policier n'est pas l'occasion, comme dans la plus-part des fictions américaines, d'un parfait mélange entre la résolution d'une intrigue et la promotion d'un ordre social stable, rétabli par des justiciers en tous genres. Ce manichéisme primaire, où les cow-boys chassent les indiens, basé sur la figure symbolique du chaos vaincu, s'efface au profit d'un mélange subtil entre l'auteur du crime et ceux qui cherchent à le résoudre. Leur opposition, purement conventionnelle, est entretenue par le seul cadre professionnel, qui est aussi de fait un cadre social. Or, toute l'intelligence du film consiste en une fragilisation de ce cadre. Une multitude de choix, tant esthétiques (omniprésence du plan d'ensemble), concrets (la Turquie centrale offre des kilomètres de collines où tout se ressemble, particulièrement les fontaines), que scénaristiques (une évidente proximité s'installe entre tous ces personnages forcés de cohabiter dans la même voiture, de manger à la même table) contribuent à faire tomber les frontières qui séparent ces personnages dans les représentations communes. De ce fait, le film est l'inverse le plus parfait du genre manichéen.

Cela ne signifie pas pour autant qu'un climat de bonne-entente s'installe entre le criminel et ses persécuteurs, ce qui serait pure niaiserie. Au contraire, l'opposition perdure entre ces divers représentants comme pour mieux montrer sa faiblesse. Dans la voiture, alors que les policiers parlent de yaourt et des maladies de leurs enfants, le criminel reste silencieux. Il traverse tout le film comme un spectre. Ainsi le cadre n'est pas supprimé, mais contredit en permanence. C'est dans les à-côtés que réside sa fragilité et c'est dans cet à-côté que se joue le film. Un à-côté sans rapport direct avec le crime commis, mais qui affiche malgré lui, et presque ironiquement, une quantité de ressemblances possibles. Ces ressemblances naissent dans l'interaction entre les policiers, dans le contact humain.

Un dépassement du traditionnel chaos vaincu s'opère ainsi par une série de pontages et de surgissements. Pontages qui sont des comparaisons possibles entre les protagonistes, parfois même entres les gestes. Un bon exemple est sans doute cette scène où, après s'être indigné contre la cruauté qui consiste à ligoter un cadavre avant de l'enfouir, le commissaire se voit proposer par le procureur de le ligoter à nouveau car il ne rentre pas dans la voiture. Les policiers, parce qu'ils n'ont pas d'ambulance ni de sac mortuaire, se voient contraints d'effectuer les gestes du criminel, à savoir enrouler le cadavre dans un drap et le fourrer dans le coffre. De plus, comme pour grossir un peu le trait, la mise-en-scène va jusqu'à leur faire charger quelques melons aux côtés du cadavre, sans doute pour leur consommation personnelle. « Chacun voit midi à sa porte », dit le Docteur.

Pour ce qui est du surgissement, c'est encore autre chose. Il peut être ponctuel et radical, comme au cours de cette scène où le commissaire reçoit un appel de sa femme en colère alors qu'il crapahute dans les steppes. Toute la voiture, dont le criminel, l'entend. La vie privée du commissaire fait irruption et contredit le cadre officialisé dans lequel il se trouve. Tout en servant le propos du film, ce surgissement rend par la même occasion plus de consistance au personnage. Dans ce rejet permanent du cadre, c'est la vie qui refait surface, ainsi qu'une critique amère de la société Turque. Le surgissement peut aussi être long, et durer tout le film. C'est le cas du procureur avec son énigme sur le suicide volontaire. Il présente au docteur ce qui ressemble à un cas parmi d'autres : une femme annonce qu'elle mourra après avoir accouché, et meurt en effet, sans qu'il soit possible d'en déterminer la cause. Le mari l'avait bien trompée, mais elle l'avait pardonné.. Enfin l'affaire est classée, puisque la femme l'avait prédit.. Le docteur soutient au contraire que si elle est morte, c'est qu'elle s'est probablement suicidée par désespoir ou vengeance... Or cette histoire anodine, qui n'est au départ qu'un simple sujet de conversation – parodique des dialogues entre le détective Dupin et son assistant, ou entre Sherlock Holmes et Watson – on apprend par la suite qu'elle est celle du procureur lui-même. Le docteur lui prouve donc de manière anodine qu'il est l'assassin de sa femme. L'anecdote révèle une sombre réalité sur la vie du procureur, ainsi que sur la société Turque. Le film a bien plus de consistance que s'il s'était fondé sur le simple imbroglio d'une enquête ; sous ses airs policiers, il est lui-même une enquête sur la société Turque.

La grande illusion

La vue de ce film m'a fait penser à Jean Renoir, tout d'abord à cause d'un extrait d'une conférence prononcée en 1939 en Angleterre : Contre le doublage.

Il y dit : « A mon avis, c'est d'une grande naïveté que de croire au cinématographe d'inspiration internationale. Un citoyen anglais ne peut intéresser les Français qu'en nous racontant des histoires de chez lui […] Il est assez curieux de constater que l'internationalisme maladroit mène à une espèce d'individualisme forcené et faux. A force de voir trop de monde, on ne voit plus personne, or sur terre il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le contact. »

Il était une fois en Anatolie a quelque chose du style Jean Renoir. C'est dans le contact entre les personnages que naît la possibilité d'un discours critique. C'est parce que le réalisateur parle de ce qu'il connaît que cela devient possible. Il se fait le porte parole d'une réalité (masculine) Turque. La scène du village est parlante, l'histoire de la morgue aussi, la place des femmes, les réflexions de ces hommes, tout cela rend un film pertinent. Tout comme dans La Règle du Jeu, le film ne présente pas d'intrigue que ces échanges permanents entre les personnages, et la critique de la société naît moins d'un réquisitoire frontal que de la peinture de ces hommes entre eux. Tout comme la guerre imminente est passée sous silence par les aristocrates de Jean Renoir, la place désastreuse de la femme ne semble pas poser problème aux justiciers de Nuri Bilge Ceylan. À cet égard, la scène où la femme apporte la Lumière peut être interprétée de très nombreuses façons. Est-ce une vision optimiste ? la femme a-t-elle le rôle de relever cette société corrompue par les hommes ? Ou bien simple apparition orientale... Ce qui est sûr c'est que la figure de la femme, avec celle de l'assassin, est la figure la plus innocente du film. Tous autant qu'ils sont, ces garants de l'ordre sont convertibles en mal de la société. Pris dans une illusion de justice, ils sont préoccupés avant tout de leurs propres affaires, désireux d'aller se coucher le plus tôt possible.

Valentin Ricart

1 note

·

View note

Text

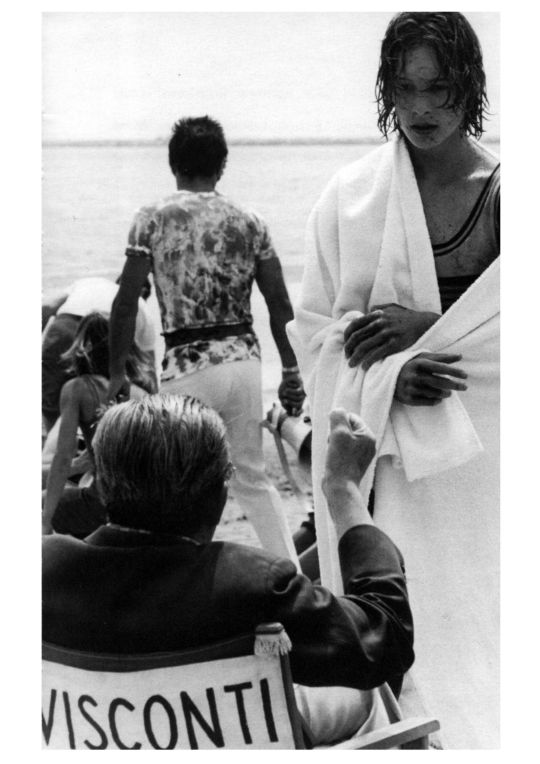

Mort à Venise, de Luchino Visconti (1971) : Visconti et l'histoire de l'art

Mort à Venise de Visconti m’évoquaient deux choses, un roman célèbre et un nom que j’avais fréquemment croisé au cours des mes études. En effet j’appris sans surprise que le réalisateur descendait de la grande maison aristocratique des Viscomti, un grand nom de la noblesse italienne car maîtres de Milan jusqu’à la fin du XVe siècle. Or on associe fréquemment l’Italie septentrionale au développement de la Renaissance artistique italienne, dès le XIVe siècle, favorisée par de nombreux mécènes, qu’on trouve chez les Visconti au moins jusqu’au XIXe siècle, avec la Marquise Asconati-Visconti ayant légué de grandes œuvres à certains musées comme celui des Arts décoratifs. C’est donc avant tout par le prisme artistique que je vis Mort à Venise sur grand écran, un film qui est également associé à un des plus grand pôles artistiques de l’occident moderne.

Une série d’analogies m’apparurent alors, qui n’étaient sûrement pas dues au hasard. Une des premières vues de la ville nous permet déjà de deviner la magnifique église de Santa Maria della Salute, un chef d’œuvre architectural achevé en 1634, œuvre votive qui remercie la Vierge d’avoir libéré Venise d’un épisode de peste (une fois parmi tant d’autres). Cette église permet déjà de constater trois choses ; dans le film de Visconti l’histoire de l’art se retrouve non seulement à travers l’architecture exceptionnelle de Venise mais également à travers la pratique de la vedutta, un genre bien connu dans l’art occidental qui consiste à peindre les vues de Venises les plus célèbres : basilique Saint-Marc, carnaval sur la place du même nom, pont du Rialto etc. Les références à cette tradition, dont les représentants les plus célèbres sont notamment Canaletto ou Guardi, se retrouvent en réalité tout au long du film et caractérisent véritablement son aspect contemplatif. Enfin l’église Santa Maria della Salute fait directement écho aux nombreux épisodes de pestes qui font partie intégrante de l’histoire, voire de l’identité vénitienne, préfigurant ainsi l’épidémie qui frappe alors la ville et provoque la mort de Gustav von Aschenbach.

Les plans de Visconti font aussi écho à un tout autre univers artistique, celui du mouvement impressionniste. On sait notamment que le réalisateur avait directement connu Jean Renoir, fils d’Auguste Renoir, l’une des grandes figures du courant. Si la vedutta est une prémisse à la peinture de paysage et de plein air, son apogée est à trouver en Europe directement dans l’œuvre de ces artistes, au tournant du XXe. Dans Mort à Venise, on retrouve notamment les plages, les jeux d’eau et de lumière, un des sujets de choix de Renoir, ou du tableau de Monet, Les bains de la grenouillère (1869), ou encore un lever de soleil sur la lagune qui rappelle de manière assez saisissante Impression soleil levant (1874), pratiquement un manifeste impressionniste. Enfin l’univers dans lequel le film se déroule, celui des premières stations balnéaires, de la population mondaine à la belle époque, est également un des sujets majeurs de l’impressionnisme.

Mais surtout, l’œuvre d’art qui dans le film de Visconti concentre tous les regards n’est autre que le jeune Tadzio lui même. Nous touchons alors à un des sujets les plus anciens, les plus récurrents mais aussi les plus problématiques de l’art occidental : l’éphèbe. Dans l’art italien déjà, la représentation des jeunes hommes est récurrente, dans des situations souvent à mi-chemin entre une forme de célébration de la beauté et un homoérotisme à peine dissimulé. On pense par exemple à la figure d’Éros souvent présente chez les maniéristes, comme Rosso Fiorentino ou Bronzino, androgyne et fortement érotisé. Au siècle suivant c’est notamment Caravage qui met en scène de jeunes hommes dont on sait qu’il entretenait avec certain d’entre eux une liaison (voir ces Bacchus, le Concert, saint Jean-Baptiste, Garçon mordu par un lézard et bien d’autres). On doit alors aussi se poser une question qui à l’heure des gender studies a déjà dû trouver une ou plusieurs réponses : à quel point la sexualité de l’artiste influence-t-elle le regard qu’il porte sur le corps, sur le sujet érotique ? L’origine directe de cet attrait pour l’éphèbe (ou plutôt de son affirmation dans l’art et la culture) émane directement de la culture humaniste aux racines gréco-latines, qui sont le creuset de la pédérastie et du culte platonicien de la beauté. Ces deux derniers éléments sont fréquemment liés, le plus souvent à travers la figure d’Apollon qui incarne à la fois les arts, la jeunesse et la beauté. L'Apollon du Belvédère (copie romaine du IVe siècle avant J.C. d’après un original grec) dont on retrouve l’influence dans de nombreuses œuvres de la période moderne, a d’ailleurs pendant longtemps été considéré comme l’idéal même de la beauté physique et artistique. L’historien de l’art, Johann Joachim Winckelmann (un des pères de la discipline) est connu pour son analyse des œuvres antiques, mais aussi pour les connotations homoérotiques - étant lui-même homosexuel - de certains de ses écrits, comme la description faite de l’Apollon du Belvédère dans l’Histoire de l’art dans l’antiquité (1764). Tadzio incarne ainsi dans Mort à Venise l’archétype de l’éphèbe qui, attire à lui les regards et s’impose comme une manifestation tangible du concept de la beauté, à laquelle se heurte le compositeur librement inspiré de Gustave Mahler. Ce dernier évoque, dans le film, les questions relatives à la beauté en art et sa représentation. Dans l’une des dernières scènes du film, Tadzio s’éloigne vers la mer, tandis que son admirateur agonise au soleil. À ce moment là le jeune homme prend une étrange position en pointant son index en direction de la mer et c’est alors que Gustav pousse un cri d’émotion avant de s’éteindre. Ce geste semble bien être l’affirmation du parallèle fait entre Tadzio et Apollon, comme idéal physique et artistique. Un parallèle qui perpétue aussi, dans la culture occidentale, la célébration douteuse et parfois choquante du personnage de l’éphèbe, ici au cœur même de la tension qui anime le film de Visconti.

Quentin Emiliano Bernet

9 notes

·

View notes

Text

Pour Sama, de Waad al-Kateab et Edward Watts (2019) : Le dilemme de la douleur

C’est un lieu commun qu’on ressasse continuellement : à l’ère des smartphones, des nanotechnologies, chacun de nous a la possibilité d’être, à un moment ou à un autre, un réalisateur. Chacun dispose des moyens d’enregistrer « le réel ». Mieux, de le documenter. Au point qu’on perd de vue ce que l’acte de filmer signifie. Pourtant, qu’il s’agisse de la désarmante banalité du quotidien (songeons à un mariage ou à un anniversaire) ou du surgissement imprévisible du hors-norme (un attentat, une guerre, ou même le confinement que nous avons vécu), le réflexe est le même : s’armer d’un téléphone, viser et enregistrer. Parce qu’il nous est insupportable, face au bonheur ou à l’horreur, face à la liesse ou à la violence, que cela ne puisse être attesté, et d’une certaine manière, prouvé ; il nous en faut la trace pour suspendre un temps – et peut-être, pour, après coup, mieux l’appréhender.

Pour Sama est un documentaire sorti en 2019. Sur le mode de la chronique, il relate les douloureuses années écoulées en Syrie de 2012 à 2017, et plus particulièrement dans la ville d’Alep. Waad al-Kateab, la réalisatrice (il s’agit d’un pseudonyme), filme ce qui a été la révolution syrienne – contestations étudiantes, rassemblements contre le pouvoir d’Assad – puis la survie en temps de guerre, la ville d’Alep étant le théâtre de frappes aériennes russes. Hamza, le mari de la réalisatrice, sorte de médecin-courage, soigne les blessés de guerre dans des hôpitaux de fortune, le plus souvent dans une précarité inquiétante. Dans cette chronique, elle suit également ses proches, ses voisins, ceux qui décident de rester dans une ville assiégée mais qui, malgré tout, est la leur. Si, instinctivement, Waad al-Kateab s’est mise à tout filmer, elle a progressivement pris conscience de ce que pouvait l’image : prouver les crimes commis par le régime de Damas contre ses propres concitoyens. Ressort de cela, notamment, la volonté, de la part des autorités syriennes et russes, de cibler des hôpitaux civils. En parallèle à ce déferlement de violences, Waad al-Kateab filme sa grossesse, puis sa fille, Sama, à qui elle dédie le film, et qui en devient, d’une certaine manière, le prétexte. Choisir comme mode de narration le point de vue d’une mère permet au film d’atteindre une universalité où chaque spectateur se sent concerné. On en oublie d’ailleurs presque la situation géopolitique asphyxiante dans laquelle se trouvait Alep, prise en tenaille entre les forces d’Assad et les groupes islamistes.

Pourtant gît dans cette crudité abasourdissante une question essentielle : que montrent les images de douleur ? De quelle mémoire sont-elles la garantie ? J’ai lu, à plusieurs reprises, que ce film présentait un « intérêt public » ; ainsi la réalisatrice Julie Bertuccelli, dans Télérama, y voyait « un acte pour l’Histoire », soulignant la nécessité impérieuse à le voir « pour aider les Syriens. Le monde entier devrait se mobiliser pour aider cette population. » ; une autre spectatrice : « Les images sont très très impressionnantes. […] Tout le monde devrait voir ce film, à commencer par les hommes politiques. C’est une leçon de courage et de vie. Il nous permet de prendre conscience de ce qui se passe en Syrie, tout près et si loin de nous. » Voir, c’est déjà un peu pouvoir ?

Ainsi le film se définit-il par son utilité politique. Si les intentions à charges du film sont plus que louables, il est curieux de constater que son aspect formel soit, toujours, mis de côté. Certes, cette interrogation paraît futile, comme si le sujet, redoublé dans son ardeur en ce qu’il nous est contemporain, évinçait la forme, au point de la dissiper totalement. Il ne s’agit pas de critiquer le film parce qu’il ne produirait pas de « belles images » ; mais plutôt de se demander comment se produit l’adhésion d’un spectateur à un propos dont la douleur constitue la substance. Qu’est-ce que permet cette adhésion ? On en revient de fait à la première question : qu’est-ce que signifie l’acte de filmer ?

J’ai bien conscience de m’aventurer sur un terrain d’autant plus glissant que la rhétorique de la critique se prête mal à ce type de film, qui documente, ce qui en ce moment, persiste – dans la province d’Idlib. Mais je me confronte à un dilemme que je ne sais comment résoudre. Enregistrer et transmettre la douleur qu’on vit pour toucher l’autre : oui, mais à quelles conditions ?

Tout le film, en effet, fonctionne sur la provocation de l’émotion, comme s’il fallait ajouter un degré d’intensité à l’horreur dont on devient les témoins. À cet égard, la musique joue pleinement sa fonction lacrymale. Allez donc jeter un coup d’œil à la bande-annonce du film, c’est édifiant. La musique, d’abord pathétique (quelques notes de piano), prend en puissance, portée par la puissance de cuivres, et s’achève dans un crescendo frissonnant (de plaisir ?) où l’action, déjà intensifiée par un découpage efficace, n’en finit pas d’aiguiser l’envie du spectateur ; bref, un véritable spectacle… On vous tire les larmes des yeux comme si celles-ci pouvaient racheter (nous racheter ?)… mais quoi ? mais de quoi ? Peut-être de notre incapacité à imaginer l’horreur vécue par nos semblables. La réalité, le quotidien de ces pauvres âmes, sont déjà à pleurer sans qu’il faille nous y inciter. Curieux, tout de même, que la musique se définisse exactement par les mêmes critères que n’importe quel autre mauvais film d’action, en grossissant la charge émotive des images, et en nous acculant aux larmes. Curieux, quand on visionne des images documentaires, de ne jamais interroger un régime dramatique qui est exactement le même que celui mobilisé dans les fictions divertissantes ! Faire des films de divertissement ne pose aucun problème, évidemment. Mais je reste dubitatif quant à l’utilisation de moyens similaires pour servir des discours et des régimes d’images antagonistes.

Je sais ce qu’on me répondrait : et alors ? Ce sont justement ces moyens qui produisent de l’adhésion ; ce sont ces moyens qui touchent le spectateur. Imaginez cependant une musique lancinante et larmoyante accompagnant les images des films sur les camps de concentration. On serait sans doute un peu écœuré de l’effet que produirait cette « maladresse » – et à juste titre. À mon sens, ces choix desservent l’éthique que le film souhaitait initialement incarner. Je ne prétends pas dire que ce film n’est pas nécessaire. Chose salutaire, l’existence de ces images atteste des réalités nauséeuses et mortifères de la guerre. Mais je tiens à souligner qu’il n’était pas nécessaire que le film soit ainsi. L’horreur se suffit à elle-même : la désigner c’est faire preuve de résistance, c’est aussi toujours prendre le risque de s’y empêtrer et d’y demeurer incarcéré. Un trop-plein d’émotions fige la réflexion.

Pour Sama s’égare donc dans la mission qu’il s’était donné initialement. La dramatisation d’images insoutenables nous emmure dans un état de souffrance, d’impuissance qui, paradoxalement, nous permet d’apprécier le film. Les images désignent, dénoncent ; mais elles désarment en même temps le spectateur. C’est exactement ce choix formel qui m’enclot dans une impasse, car il explique le retentissement international du film – obtention du prix du meilleur documentaire aux BAFTA, nomination aux Oscars, classement de la réalisatrice parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le Time. Tous les moyens sont-ils bons pour que les crimes du régime d’Assad soient visibles de tous ? Il y a plus de noblesse dans les rushes du film, dans cette volonté tenace à témoigner coûte que coûte, il y a plus d’innocence à filmer la réalité brute, aussi insoutenable soit-elle, que de farder celle-ci sous les auspices d’une dramatisation qui ne participe en rien à la compréhension de ce que nous voyons, d’une dramatisation dont le seul but est son artifice lui-même, et l’émotion qui oblige le spectateur. J’adhère à la douleur des autres - que je ne pourrai, de toute façon, jamais réellement comprendre -, j’adhère à l’intention à visée judiciaire du film ; je n’adhère pas à son montage, voilà tout.

Là s’esquisse la limite de la douleur ; si elle offre la possibilité qu’un événement s’inscrive en profondeur dans la mémoire, si elle ouvre un espace de visibilité et médiation, elle creuse également un gouffre dans lequel l’événement risque de se noyer, et dont les sanglots, qui sont la marque inévitable de ce débordement émotif, peinent à ce que l’on n’en retienne rien d’autre qu’une bouffée de sidération.

Maxime Gasnault

1 note

·

View note

Text

Antigone, de Sophie Deraspe (2019) : Du singulier au pluriel

La première fois que je rencontrai Antigone, c’était en troisième. À vrai dire, je crois que j’étais un peu trop jeune pour la comprendre. Elle m’énervait. Elle était ce personnage, qui seule, se dressait face au monde ; ce personnage qui n’entendait rien et refusait tout. Je ne comprenais ni sa colère, ni son choix. Le pire dans tout cela, est qu’il fallait que je rende une critique sur cette lecture. Exercice laborieux et ennuyant pour moi, qui lisait peu, qui n’écrivait pas et encore moins sur les choses que je n’aimais pas.

Pourquoi ne se tait-elle pas avec toutes ces questions ? me disais-je. Pourquoi n’accepte-t-elle pas les règles ? Pourquoi veut-elle enterrer Polynice ? La règle, c’est la règle. Elle n’a qu’à retourner s’asseoir en bout de table et attendre de mourir. Il n’y a rien à faire hormis accepter cette loi faite par ces hommes, cette loi faite par ces dieux ; accepter un monde dans lequel les mots d’un autre genre que ceux qui dictent le pouvoir ne se font pas entendre. Antigone est de celles qui posent les questions, j’étais de celles qui ne comprenaient pas les enjeux.

En choisissant d’adapter librement la version de Bertold Brecht, Sophie Deraspe vient avec son Antigone à nouveau poser des questions, celles que l’on refuse d’entendre, celles que l’on refuse de voir. À vrai dire, préciser que cette adaptation vient de Brecht est peu nécessaire, tant cette adaptation cinématographique s’est construit sur un millénaire de mythes et d’écritures et de réécritures. Mais, si le mythe est universel, l’écriture filmique de Deraspe fait peau neuve.

À la mort de leurs parents, Antigone, sa soeur Ismène et leurs deux frères, Polynice et Étéocle, fuient avec leur grand-mère Ménécée l’Algérie où la guerre fait rage. Immigrée au Québec il y a une quinzaine d'années, toute la famille s’est installée dans une une petite maison d'un quartier populaire de Montréal. Mais alors qu'ils jouent aux dés dans un parc avec quelques amis, Étéocle et Polynice se heurtent aux forces de l'ordre. Une altercation s'ensuit. Étéocle tombe sous les balles. Polynice s’interpose. Il est arrêté, incarcéré et condamné à être déporté. Face à cette injustice, Antigone choisit de se substituer à son frère pour lui permettre de sortir de prison. Découverte, c'est à son tour de faire face à la justice des hommes.

“Mon coeur me dit…”

Sur fond de racisme et d’immigration, l’adaptation de Sophie Deraspe nous met face aux tragédies de notre présent. Étéocle est mort. C’est Polynice qui est condamné, il sera déporté, il va mourir tragiquement, injustement. Antigone parle, dénonce et refuse. Antigone refuse une justice inhumaine, refuse ces codes, ces robes et cette “citoyenneté de papier”, ces idoles derrières lesquelles le droit se range en oubliant l’humain. Antigone défie les lois, en nous demandant si sous ces performances, celles des “Madame”, celles des “Monsieur, il y a encore une justice, s’il y a encore un coeur. Deraspe ruse et redouble le questionnement : si sous ces performances, il y a encore un engagement.

En reprenant la structure de la tragédie, Deraspe ponctue à trois reprises son écriture par l’apparition d’un cyber-choeur. Par un jeu d’inserts, la réalisatrice joue avec les formats visuels des réseaux sociaux afin d’interroger les effets politiques de cette affaire : à la fois le lieu de réunion - tous s’expriment sur l’injuste mort d’Étéocle - ou de discorde - tous se moquent de l’acte d’Antigone - les réseaux sociaux se transforment en un espace schizophrénique dans lequel se mêlent à la fois colère et racisme. En figurant l’effet médiatique qu’une telle une affaire peut prendre - qui n’est pas sans rappeler les récents mouvements en France, aux États-Unis, et au Québec avec l’affaire Villanueva - la réalisatrice invite à nous demander si derrière ces formes, il y a véritablement un fond d’engagement qui redouble l’acte solitaire de la jeune fille. Antigone est ce je qui, seule, vient se lever face à tous.

Or ici, la prouesse de Deraspe est qu’elle vient, par cette adaptation, conjuguer Antigone au pluriel : Antigone devient ce symbole derrière lequel chacun se réunit. Antigone est cette affiche rouge qui ne mène plus à la fracture mais à la réunion. Cette représentation d’Antigone se double d’une symbolique collective : par des affiches, par les inserts, la figure, stylisée par l’amoureux Hémon, devient le lieu d’un commun autour duquel le cyber-choeur s’articule. Il y a quelque chose dans ce visage - dans le fabuleux visage de Nahéma Ricci dont on soulignera l’incroyable performance - qui fait lien, qui rassemble. Le rouge. Ce rouge de la révolte. Ce rouge qui donne toute sa singularité à Antigone. Ce rouge du refus, ce rouge de la colère face aux bleus, aux teintes froides et sans vie des tribunaux, des centres d'incarcération dans lesquels le coeur ne fait plus loi. Antigone dans son pull rouge se lève et dit non. Et dans ce mot, tous rejoignent cette lutte du coeur, ce chant de révolte qui, jusqu’à sa note finale, vient défier le monde.

Chjara Cipriani

3 notes

·

View notes

Text

Europe 51, de Roberto Rossellini (1953) : « Tout est grâce »

Le cinéma est un art religieux ; l’on s’y arrête pour s’y recueillir, peut-être dans l’attente d’une réponse, plus certainement dans l’espoir d’une consolation. Il est d’usage de définir le cinéma comme une échappée ; un moment d’évasion, de délectation dans le meilleur des cas ; un moment où l’on prend plaisir à s’oublier, à tout oublier, ennui, emmerdes, crève-cœurs. Je veux dire ceci : l’échappatoire nous offre l’oubli ; la consolation, au contraire, nous pousse dans les retranchements de notre solitude, dans les tréfonds de nos angoisses, dans les escarpements de l’histoire, aux murs couverts de boue et de sang ; la consolation nous désigne tout cela d’une main et de l’autre nous caresse tendrement le visage, tendrement sèche nos larmes en nous murmurant à l’oreille qu’il existe, dans le plus profond de la solitude, un terreau vivace qui est celui de la sollicitude.

Europe 51 est de ces films qui vous titille la foi et vous entraîne subrepticement dans les sillons de la grâce – les films de Tarkovski, aussi, partagent cette puissance mystique. Une mère, Mme Girard – interprétée sublimement par Ingrid Bergman – se complaisant dans les fadeurs de sa bourgeoisie étriquée, reste aveugle aux supplications de son fils, qui, comme tout enfant, souhaite que celle-ci veille ses sommeils cauchemardés par les ombres de la guerre, suffoqués par les vents de l’inquiétude et de la déréliction – comme le titre le souligne instamment, l’Europe, dans cette décennie nouvelle qui s’ouvre, peine à s’extraire de cette profonde léthargie où elle semble s’être dissoute. L’enfant demande l’amour, il récolte l’abandon. Et agit en conséquence, dans un acte désespéré, dans un ultime appel de phare ; il s’est jeté dans les escaliers, c’est déjà trop tard. La justesse de cette phrase de Bernanos semble s’adresser directement à Mme Girard : « L’enfer, Madame, c’est de ne pas aimer » ; elle en fait l’expérience amère.

Néanmoins, comme chez Bernanos, il y a autre chose ; la violence brute ne peut s’entendre qu’en raison de l’existence de son exact opposé, la grâce. Sous l’impulsion de son ami communiste, Andrea Casatti, Mme Girard s’abandonne au don de soi pour voiler les affres de son malheur. La voilà devenue Sainte, offrant aux démunis sa protection matérielle et son amour maternel : elle se lie d’amitié avec une prostituée, et va jusqu’à aider un homme à échapper à la police. Définitivement déboulonnée des rivets de sa classe sociale d’origine, elle s’auto-exclue de fait de celle-ci et ses actes, du point de vue de ses proches, ne peuvent se comprendre que par le prisme de la folie.

Comme il est de coutume de l’écrire, le fond est la forme ; à l’ouverture progressive d’Ingrid Bergman au monde correspond une mue formelle, le film glissant du cinéma-studio au cinéma néoréaliste. La caméra s’embarque à bras-le-corps dans cette quête de l’autre et dans la description d’un monde effondré. Encore s’agit-il de s’entendre sur ce « néoréalisme » ; pas question, ici, de cinéma-direct, c’est-à-dire un enregistrement brut de la réalité. Bien au contraire, la stylisation de la réalité est de mise – ne serait-ce que par le choix formellement fort de cette mue. C’est précisément ce choix esthétique qui nous pousse à épouser la conscience de Mme Girard, à en suivre minutieusement les soubresauts et les anfractuosités. À titre d’exemple, une séquence est particulièrement frappante ; on y voit Mme Girard dans les bras de son époux. Une coupe sèche vient faire se jouxter à ce premier plan un autre, exactement le même, mais symétriquement inversé. La jointure de ces deux plans tend à décrire ce volte-face psychologique qui fait basculer Mme Girard de l’égoïsme à l’altruisme, de la complaisance à la compassion. La force du film, son réalisme qui se caractérise par cette acuité psychologique, tient particulièrement à cette force de style.

Si Europe 51 est un film empreint de grâce, c’est qu’on y écoute le silence émanant des solitudes humaines ; et cet effort acharné qui consiste à mettre bout-à-bout ces solitudes, dans l’espérance d’y entrevoir, comme par miracle, une communauté soudée envers l’effroi. Toutefois, cette sollicitude comporte son lot de désolations – ainsi le film s’achève-t-il dans l’âpreté d’un décor intérieur, maison de fou qui plus est, dont le contraste nous saisit par rapport à l’ornementation grossièrement bourgeoise et tape-à-l’œil de l’appartement des Girard où s’inaugurait celui-ci.

C’est pourquoi, en dépit des engagements politiques qui ont conduit la vie de Roberto Rossellini, il est difficile d’accrocher une épithète qui sonne assez juste pour définir les aspirations politiques du film. Car on ne saurait considérer ce film comme intrinsèquement communiste – le personnage d’Andrea Casatti, celui qui pousse Mme Girard à sa « reconversion » est, à sa manière, un profiteur et un idéaliste qui, aveuglé par son idéal socialiste, méprise la réalité des conditions de travail des couches sociales inférieures et manipule à dessein le chagrin d’une mater dolorosa, en la déresponsabilisant pour mieux l’utiliser – ni comme intrinsèquement chrétien, eu égard à cette fin tout autant miraculeuse que terrifiante – Mme Girard embrasse la solitude absolue.

Ce qui se donne à voir, c’est au contraire la faillite des idéologies, quelles qu’elles soient, devant ce lien, précaire et englué dans la lutte des classes, qui relie les êtres humains. Au lendemain de la guerre la plus dévastatrice de l’histoire, comment croire ? Ni la réponse conservatrice – ne rien changer – ni la réponse communiste – tout changer à la manière d’un « grand bond en avant » - ne semblent satisfaisantes. Les êtres, figés dans les conventions sociales, dans la rectitude de leurs idées bornées, se désintéressent tout à fait des autres et, in fine, d’eux-mêmes. Ce sont des effigies. Les émotions sur leur visage, toujours manquent.

Rossellini, en ne nous acculant à aucun moment à une idéologie prêt-à-porter, se désintéresse carrément de la politique pour se restreindre sur un plan strictement religieux – « spirituel » conviendrait mieux, si le terme n’était pas si vague et galvaudé - et évite avec délicatesse l’écueil du moralisme. On pourrait dire que le religieux, c’est cette recherche de transcendance qui lie les êtres et les fait aspirer à une forme de félicité commune (tandis que la religion désigne la superstructure, l’institution) ; de sorte que Rossellini ne cherche pas à nous émouvoir du sort des « damnés de la terre », mais à nous émerveiller du surgissement d’une conscience. Celle-ci prend la voix d’un écho qui traverse tout le film : ouvrons grands nos oreilles de spectateurs et l’on entendra que la sonorité des voix se caractérise souvent par une forte résonance, comme si les personnages monologuaient dans une pièce vide. Cette impression est probablement due aux conditions d’enregistrement. L’école italienne s’est, entre autres, fait connaître pour traiter le son en post-synchronisation. Les réalisateurs n’utilisaient pas le son témoin, pris lors du tournage, mais un son enregistré ultérieurement, en studio. Cette technique peut donner lieu à des effets de stylisation.

Il faut être attentif, car cela est subtil ; mais une scène reste en mémoire. C’est précisément le « dialogue de sourd » entre la mère et son fils, au tout début du film. Il veut lui parler, elle ne l’écoute pas ; et il y a cet instant, d’autant plus tragique rétrospectivement, où elle détourne le regard, s’engage dans la salle de bain, s’éloigne de son fils qui vient de lui demander, pour la seconde fois, « maman m’écoutes-tu ? ». Mais pire : non seulement elle ne l’écoute pas, mais elle lui fait des reproches ; « à vrai dire, tu me déçois », dit-elle, tandis que son fils, en dehors de son champ de vision, fait mine de se pendre : un véritable instant raté. Émise depuis la salle de bain, la voix s’entend en résonance, et ce grondement revêt un caractère funeste ; par sa parole et la qualité de celle-ci, cette mère apparaît comme ce qu’elle est inconsciemment : une ogresse, une infanticide. Rossellini pose la question frontalement : le monde peut-il être racheté du crime commis contre l’innocence ? Existe-t-il une voix pour répondre au déferlement de la violence ?

Pourtant, ce sont justement les conséquences tragiques de ce premier écho qui entérinent le volte-face de Mme Girard ; elle part, investie d’une voix perdue dont elle cherche éperdument le timbre, avec pour seule arme une sollicitude viscérale. Malgré la profonde transformation de Mme Girard, ni la société ne sera changée, ni les individus. Rien ne sera changé, rien ne sera racheté.

Le cinéma, rêveur de rêves brisés par les guerres et les misères, scintille par sa capacité à se muer en une gracieuse caisse de résonance dont l’écho longtemps nous enivrera de sa présence ondulatoire. C’est vrai, Europe 51 ne me fait pas mieux comprendre le monde ; mais, à partager la conscience de Mme Girard, à épouser cet éveil, il me donne le sentiment d’habiter cet univers ; il me donne le sentiment que nos solitudes peuvent se comprendre à l’aune de leur résonance. Cette générosité, cet abandon duquel émane cette puissance du religieux, n’ont pas de prix ; ils me font dire que dans l’horreur même, dans le triomphe de l’indifférence, réside toujours, infime, la possibilité de la grâce.

Maxime Gasnault

4 notes

·

View notes

Text

The Climb, de Michall Angelo Covino (2019) : “Aller au cinéma… au hasard”