Text

新しいサイトのお知らせ

皆さんこんにちは。

実はこの度、新しいポートフォリオサイトを作りました。今まで5年間ほどTumblrにお世話になり、制作した作品を掲載したり、イベントの告知をしたりと、いろいろ投稿させていただきましたが、サイト移管のため本日以降の更新をストップしたいと思います。ただし、こちらには過去の大切な記事がありますので、サイト自体は消去せずにそのまま残しておきます。今まで投稿を見てくださった皆さん、ありがとうございました。

また、先週から日記としてnoteを書くようになりました。今までTumblrではなかなか日常の感じたことを投稿できていなかったのですが、noteの方では自由に色々なお話を書いているので、よかったら覗いてみてください。毎日深夜に更新をしています。

新しいポートフォリオサイト:bitabywork.com

note:https://note.mu/bitaby

10 notes

·

View notes

Text

シブヤ大学「美術コレクションで遊ぼう」

皆さんこんちには。

数日前から急に蒸し暑くなりましたね。私はすでに夏バテ気味の日々を過ごしています。早く梅雨が来て、温度が少しおさまると良いのですが...。

さて6月は、東京のシブヤ大学で美術の講座をやります。テーマは「美術コレクションで遊ぼう」。この講座では、美術作品を使ったいくつかのゲームで遊び、色々な美術の見方を体験できるイベントになります。具体的にどんなゲームで遊ぶかは、当日のお楽しみ。

日時:2019年6月15日(土)14:00〜16:00

場所:千駄ヶ谷社会教育館

参加費:無料

定員:20名

予約サイト:http://www.shibuya-univ.net/classes/detail/1412/

残席がわずかとなっていますので、予約はお早めに。

どうぞよろしくお願いします。

1 note

·

View note

Text

ウェブストア「Bitaby(ビタビィ)」オープン

皆さんこんにちは。

実は2月9日にBASEでこっそりウェブストアを開設しました。Bitaby(ビタビィ)という名前なのですが、「美術をめぐる旅」をテーマに、本やボードゲームを扱うお店になります。

まだ商品としては文学フリマに出した旅行記のみですが、今後製作した商品をここに置いていければと思いますので、ぜひよろしくお願いし��す!

https://bitaby.thebase.in/

またストア開設と同時に、Facebookでもショップページを作りました。Facebookご利用の方は「いいね」していただけると大変嬉しいです。

https://facebook.com/bitabystore

次回は5月にゲームマーケット東京に出展します。新作間に合いますように...。

3 notes

·

View notes

Text

本屋さんの文芸誌『しししし2』

皆さんこんにちは。

ここ数日急に冷え込んできて、仕事以外はほとんど家でぬくぬくゲームをしていました。今は「Stardew Valley」という牧場経営ゲームに没頭中。文学フリマも終わり、制作の修羅場から解放されてのびのび過ごしています。

それで本題なのですが、実は2018年の夏ごろに書かせていただいたエッセイが、最近発売の文芸誌に掲載されています。東京・赤坂にある双子のライオン堂書店さんから発売されている『しししし』です。

こちらの書店では毎年文芸誌を出版されていて、今回で3冊目。1冊目はカフカ特集、2冊目は宮沢賢治、そして今回はドストエフスキー。評論だけでなく、回文や漫画、詩歌なども掲載されていて、いろいろな切り口から楽しめる一冊です。

今回私は読者のコラム枠で「本と音」というエッセイを書きました。題名のとおり、本をとりまく音に対するフェチ全開なのですが(笑)、読んでいただければ幸いです。『しししし』の公式サイトは下記からどうぞ。

http://shishishishi.liondo.jp/

3 notes

·

View notes

Text

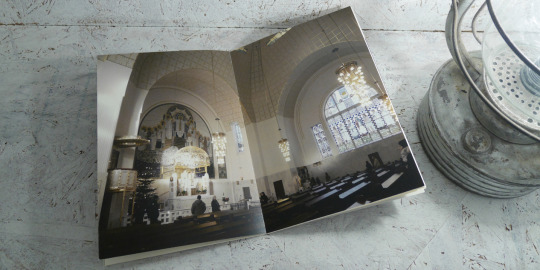

第三回文学フリマ京都 出展のお知らせ

皆さんこんにちは。お久しぶりの投稿です。

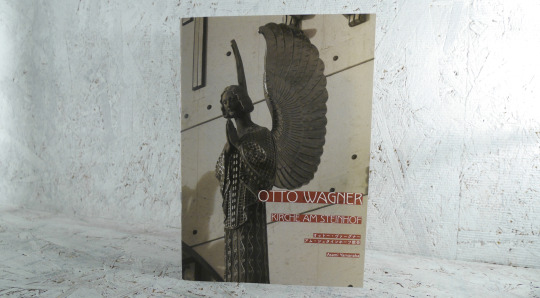

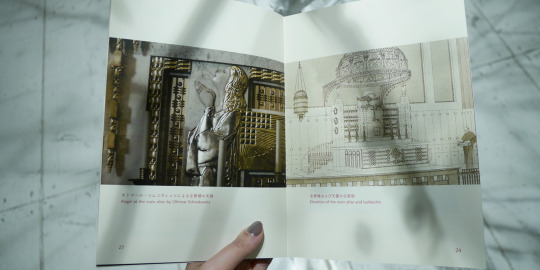

この度、2019年1月20日(日)京都みやこめっせで開催される文学フリマに参加します。そこで、昨年訪れたオーストリア、ウィーンの「アム・シュタインホーフ教会(Kirche am Steinhof)」の旅の記録と写真集を販売します。

以前から自主製作本を作ってみたかったので、勢いで文学フリマに申し��み、仕事の合間に粛々と作っていました。はじめはウィーンを幅広く紹介する構成を考えていたのですが、どうしてもこの教会の感動が忘れられず、ひとつに絞って製作を進めました。

この教会は、建築家オットー・ヴァーグナー(Otto Wagner)が1905年〜1907年に手がけたもので、「オットー・ヴァーグナー病院」という精神病院の中にあります。調べはじめると、精神病院の歴史から、病院付属の教会ならではの工夫など、ヴァーグナーが患者さんのために考えつくした機能の数々がとても面白く、思わず調査にのめり込んでしまいました。今回の冊子では、旅行記のエッセイだけでなく、そのような歴史的なところも盛り込んでいますので、お楽しみに。

■作品情報

タイトル:『Otto Wagner Kirche am Steinhof:オットー・ヴァーグナー アム・シュタインホーフ教会』

サイズ:A5

ページ数:32p

色:全ページフルカラー

価格:800円

■出展情報

イベント名:第三回文学フリマ京都

開催日時:2019年1月20日(日)

会場:京都市勧業会館 みやこめっせ 1F 第二展示場C・D面(京都市左京区岡崎)

ブース番号:くー23

1 note

·

View note

Text

ゲームレビュー KINGDOM:New Lands

『KINGDOM:New Lands』はオランダ出身のデザイナー、トーマス・バンデンバーグ氏が手がけ、2016年にRaw Fury社からSteamでリリースされたゲーム作品です。今回は、2017年に移植されたスマートフォン(iOS)版で遊んだレビューをご紹介します。

はじめに

小さな島々が集まった名もなき諸島に、ひとりの王様がいました。あなたはその王様となって、この未開の地で国民を従え、建国に乗り出します。ただし、この島には魔物たちが大勢住んでいて、夜になると国を破壊しにやってくるのです!魔物からの侵略を防ぐには、国民による農耕や狩猟によって国を豊かにし、その資金で防壁や戦士たちを強化しなければなりません。建国シミュレーションと、敵の侵略を防ぐタワーディフェンスという2つの要素によって、焦りながら計画を練り、サクサク行動に移すプレイスタイルが特徴です。

諸島の統一を目指そう!

プレイヤーである王様の目的は、諸島を統一することです。そのためには船を造り、次の島へ渡らなければなりません。「早く統一するために、真っ先に造船すればいいじゃないか。」目的だけ聞くと、そう思うかもしれません。しかし、そのためには多くの資金と大工が必要になります。仮に造船だけに注力していたら、一晩で魔物に襲われてしまうでしょう。造船を行う前に、「難民キャンプ」のスカウトで国民を増やし、そこから徴収する資金で武器や農具をこしらえたり、防壁を建設したりする準備が必要です。

こう聞くと、ゲーム内での行動は幅広いように見えます。ですが、実はプレイヤーの行動は「①左右に移動する。②コインを投入する。③コインを回収する。」この3つしかありません。スマートフォン版では、スワイプ操作で移動し、移動しながらコインを回収することができます。また、コイン投入口の前でタップすれば、コインが投入されるシンプルな操作です。

このように、プレイヤーの行動は限られているので、基本的に建設や農耕、戦闘は国民に任せて、王冠を守るため安全な場所に避難します。王様の王冠を魔物から奪われてしまうと、即座にゲームオーバーとなり、また未開の地に逆戻りしてしまいます。

建設のタイミングが鍵!

ゲーム世界は2Dの横スクロール画面で構成されています。真ん中で馬に乗っている堂々としたキャラクターが、プレイヤーの操作する王様です。

お分かりのように、プレイヤーは基本的に自分を中心として左右方向、水平方向を意識することになります。また、マップには、足場となる地形の他、各種アイテムやオブジェクト類が置かれ、敵味方のキャラクターが存在しています。画面には自分の周囲だけが表示されて、その先(画面外)は見えません。魔物は夜になると左右のどちらかから(あるいは両方から!)王様めがけて走ってきます。これに備えて、昼間のうちに弓兵と大工を雇い、物見櫓や防壁を左右の前戦に建設しておきます。建設途中のまま夜になってしまったり、資金不足で弱い防壁しか造れないと、前戦はすぐに突破され、投入した弓兵たちが一夜にして全滅してしまいます。資金、人員確保、建設のタイミングを考えながら行動することが、このゲームの中心になります。

魔物に気をつけて!

ゲームの時間は、太陽や月の動きを目印にして進行します。よって、プレイヤーは、空の状態を把握し、行動の計画を立てるようになります。例えば「月がこの位置にあるから、魔物はそろそろ来るかな?」といったような予測ができます。

魔物は、1日目の夜は2、3体で襲撃してきますが、日を追うごとに大群で押し寄せてきます。とくに、5日ごとにやってくる「ブラッドムーン」の夜は要注意!魔物の量もさることながら、空を飛ぶものや巨体のものまで現れ、撃退は一筋縄ではいきません。このように、時間をかけて開拓してきた土地は、のんびりしているとあっけなく滅びてしまうのです。

計画的に行動しよう

毎晩の魔物の襲来に耐えながら、造船する資金を貯めるのは一苦労です。ささいな選択のミスによって、すぐに資金は底をついてしまいます。自分の行動が正しいかどうか、常に問いかけながらプレイを進めることになります。例えば季節が冬になると、農場に作物が育たなくなり、一気に資金を得る手段がなくなってしまいます。「冬になる前に貯蓄しておこう」という計画を頭に入れておくことが重要です。

また、チュートリアルやオブジェクトの説明はほぼありません。このオブジェクトがどういった機能なのか、それは実際に資金を投入して試してみるしかありません。何度も失敗して遊び方や戦略を掴んでいく過程を楽しめれば、時間を忘れるほど熱中してしまうはずです。

手を止めて眺めたくなる風景

そしてなにより、ゲームを遊ぶモチーベーションを高めてくれるのが、美しいグラフィックとサウンドです。2Dを活かしたドット絵は、何層もの淡い色と点のグラデーションによって自然を表現しています。また、アニメーションで演出される水面や木々の揺らぎは、緊張感のあるゲームプレイをときほぐし、ゲーム世界への没入感をより高めてくれています。

そして、ユーザーインターフェイス(以下UI)は非常にシンプルです。iPad mini4でプレイした場合には、映画のように上下がレターボックスの表示になっています。

その領域の左上に「×」で示された設定ボタンが常に表示されています。また、プレイヤーが行動する際には、上図のように、コイン袋や投入口が表示されます。特にコインはいくつ持っているのか、記憶していない限りは目分量なので、「あれ?足りない!」という場面が何度も起こります。この思い通りにいかないところが、逆に新鮮で楽しめるポイントです。

サウンドは自然の環境音がベースで、静かな田舎の土地にいるような感覚を受けます。ゲームが転機する場面では、ピアノソロやエレクトロニックのどこか悲しげなバックミュージックが耳に残り、孤独と不安が入り混じった気持ちでゲームを進めることになります。まさに、見知らぬ土地で生き抜かねばならない独りの王様の気持ちになったよう......。

さいごに

このように、グラフィックやサウンド、ゲームメカニクスは王様の心境をプレイヤーに反映させるような効果が散りばめられています。ゲームプレイを通して、森の中を探索するように、手探りで答えを見つけていく楽しさを味わえることでしょう。コンパクトながらも、骨のある建国シミュレーションが楽しめる秀逸な作品に仕上がっています。

ゲーム情報

デザイナー:Thomas van den Berg

イラスト、アニメ:Maarten Boot

サウンド:ToyTree

販売元:Raw Fury

リリース年:2015年

プラットフォーム: Android / iOS / Microsoft Windows / Nintendo Switch / Xbox One / Linux

公式サイト:http://www.kingdomthegame.com/

4 notes

·

View notes

Text

宗教改革カードゲームの試遊会と意見交換会

学生向けの歴史教材を検討する「歴史コミュニケーション研究会」にて宗教改革をテーマにした『アイネ・キルヒェ』というカードゲームを制作されたとのことで、そちらのゲームのコメンテーターとして参加させていただくことになりました。

日時:6月17日(土) 14:00-17:00

場所東京女子大学 23号館4階 23400会議室

こちらの研究会では、私が学生の頃に制作したボードゲーム『ヴォルプスヴェーデ』のテストプレイ会で2回ほどお世話になりました。

なぜ宗教改革?と思うかもしれませんが、実は昨年、キリスト新聞社さんで行われた「宗教改革500周年ゲームコンテスト」への応募がキッカケとのこと。ドイツでは500周年を記念して、宗教改革ゲームが多数製作されたそうです。

『Luther(ルター)』Martin Schlegel / Erika Schlegel , KOSMOS

『Mea Culpa(めんざいふ)』Rudiger Kopf / Klaus Zoch , Zoch Gmbh

『Sola Fide(信仰のみ)』Christian Leonhard, Stronghold Games

などが挙げられます。

今まで宗教改革というテーマでゲームを考えてみたことがなかったので、新鮮な気持ちでいろいろと妄想を膨らませたいと思います。歴史を思い出すために徳善義和『マルティン・ルターーことばに生きた改革者』(岩波新書、2012)を読んでいますが、とても読みやすく、ルターの生涯の物語に引き込まれてしまいました。おすすめの一冊です。

当日は私も『クー』というブラフゲームを持参したいと思います。どうぞよろしくお願いします。

http://historycommunication.blogspot.jp/2017/06/617140018002.html

1 note

·

View note

Text

鳥取発!アートゲームで遊ぼう!

最近、少しずつ寒さも和らいできて、春の陽気になってきましたね。(と同時に花粉症に悩まされる日々...)みなさまいかがお過ごしでしょうか。

昨年から鳥取大学地域学部の先生方と一緒に、鳥取の小学校で使う美術教材を開発しているのですが、そのプロトタイプで遊ぶイベントが明日、鳥取県立博物館で行われます!参加者の方がどんな風に遊んでもらえるのか、緊張とワクワクでいっぱいです。ちなみに、WEBでは告知されていないようなので、ここでつぶやいておきます。

*詳細

・日時:2017年3月20日(月・祝)①13:00-13:40 ②14:00-14:40

・対象:小学校5年生〜大人

・参加費:無料

今回のゲームでは、1920年代にパリへと留学した日本人画家4人になって、異国の地で得た経験をもとに、絵画を描くことが目的です。登場人物は、前田寛治、佐伯祐三、里見勝蔵、藤田嗣治です。とくに、前田寛治は鳥取出身のゆかりの画家でもあります。プロトタイプ版なので、まだまだルールやデザインの面でブラッシュアップが必要ですが、ゲームを通して日本人画家たちの留学生活を体験し、彼らを少しでも身近に感じていただければ幸いです。

そして...鳥取県立博物館では明日まで「シリーズ ミュージアムとの創造的対話01 Monument/Document 誰が記憶を所有するのか?」が開催中なので、イベント前に滑り込みで見に行きます...!いろいろと楽しみ。

0 notes

Text

Happy New Year 2017

新年あけましておめでとうございます。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

わたしは一年の疲れを癒すべく、お家でまったり過ごしています。思えば昨年は、自分が予想もつかなかったイベントに多数参加することができ、大きく成長できた年でありました。また、文芸誌に書評が掲載されるなど、取り組んだことのない領域でのお仕事にも挑戦できました。

以下は、昨年関わらせていただいたお仕事一覧です。

双子のライオン堂 美術部 第1回-第3回(2016/5〜6)

赤坂にある双子のライオン堂書店さんで、西洋絵画にまつわる読書会、鑑賞会、ゲームWSという、連続3回のイベントを開催しました。来年も美術部でWSを開催する予定です!

https://tmblr.co/Z5t-Ml295WB3c

HOTEL CAMP(2016/5/4)

現代作家の久保ガエタンさん、高田冬彦さんとゲストとして参加し、皆さんと一緒に料理を作り、作品のお話しやゲームをして過ごす会でした。久々に現代作家の方々と触れ合い、大いに刺激を受けました。

http://ca-mp.blogspot.jp/2016/04/hotelcamp.html

あいちトリエンナーレ レクチャー(2016/9/3)

国際芸術祭期間中に、美術を題材にしたゲーム制作のトークと、試遊を行いました。学芸員の副田さんとのトークでは、美術とゲームのこれからの夢が膨らみました。

https://tmblr.co/Z5t-Ml2D6aYOr

ボードゲーム『驚異の部屋』各ミュージアムショップで販売

現在、東京都美術館、愛知県芸術文化センターNADiff でお取り扱い中です。amazonでも購入可能です。在庫は残りわずかとのこと。

http://amzn.asia/5K58yrE

双子のライオン堂 文芸誌『草獅子』カフカ書評(2016/11/23)

初の書評を寄稿しました。自分の文章が読者の目に触れる経験が少ないのでちょっとドギマギしていますが、今後もいろいろな本の書評を書いてみようと思えるキッカケになりました。

http://soushishi.liondo.jp

鳥取 ゲーム教材プロジェクト(2016/7〜現在)

現在進行中で取り組んでいるプロジェクトです。鳥取大学地域学部と連携して、美術を親しめるボードゲームを制作中です。7月に鳥取県立博物館で教員の方々とゲームづくりWSを行いました。プロトタイプは今年の3月完成を目標に邁進しております。

LUMINES パズル&ミュージック(2016/6〜現在)

ゲームアプリ事業を展開している株式会社モブキャストに、昨年の春からプランナーとして転職いたしました。現在は水口哲也さん製作のゲームLUMINESスマホ版の開発と運営を行っています。

https://lumines.game

以上、多くの貴重な経験をさせていただきました。声を掛けていただいた皆さま、誠にあ��がとうございます。2017年は、引き続き進行しているプロジェクトを進めながら、等ブログに書評や展評、ゲーム分析などを掲載し、知識を蓄積する年にしたいと思っています。二足のわらじで活動するのは、なかなか大変ではありますが、どちらも楽しんでお仕事できればと思っています。

今年もどうぞよろしくお願いします。

0 notes

Text

三岸美術館「びじゅつかんでボードゲームたいかい!」

12月17日、愛知県一宮市にある「三岸節子記念美術館」の教育普及プログラムの一環として「びじゅつかんでボードゲームたいかい!」が開かれるそうです。自作のボードゲーム『驚異の部屋』でも遊べます!私は当日参加できませんが、ゲームで遊んでもらえる機会をいただけて嬉しく思っています。こうした活動が各地の美術館でも広がるといいなー。

対象は中学生までですが、愛知にお住まいの方はぜひ。

*詳細

"アート鑑賞に関するボードゲームやアートカードで遊びます。いつもと違う鑑賞体験で作品を見る眼を養います。"

・日時:12月17日(土)午前10時~12時

・対象:年長〜中学生

・参加費:無料

・定員:15名

申し込み方法は公式サイトをご覧ください。

http://s-migishi.com/workshop/index.html

*2017/03/26

後日、活動記録を学芸員さんにアップしていただけました。ゲームに絡めて鑑賞会もしていただき、楽しい会になってよかったです!

http://s-migishi.com/workshop/main_1612.html

1 note

·

View note

Text

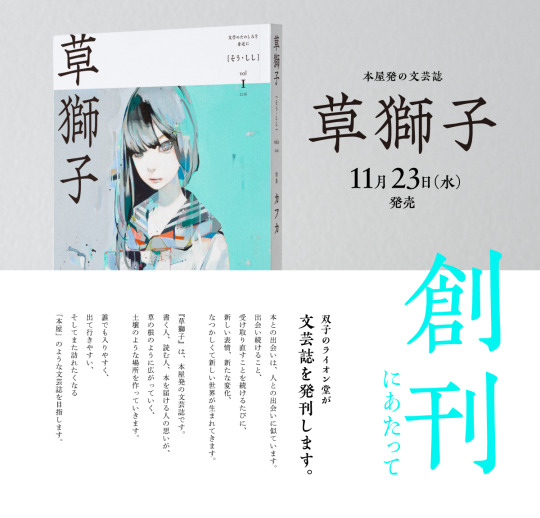

本屋初の文芸誌『草獅子』創刊

美術ワークショップやアナログゲーム会でいつもお世話になっている選書専門店、双子のライオン堂さんから、初文芸誌『草獅子』が創刊されます。私も短い文章ですが、カフカ特集でブックガイドを寄稿しました。公に自分の文章が載る経験がはじめてなので、ちょっとドキドキしてます。11月23日発売です!詳しくはこちら⇒ http://soushishi.liondo.jp/

【創刊号特集】

終末。あるいは始まりとしてのカフカ

辻原登 山城むつみ 室井光広 川島隆 頭木弘樹

逮捕――『訴訟』より/カフカ、頭木弘樹訳

不気味なもの/M・ブロート、種村季弘訳

<掌編小説の宇宙 絲山秋子の世界>

<創作・論考>

暁方ミセイ 荒木優太 井口時男 くれよんカンパニー

仲俣暁生 堀田季何 村形明子 松村真理 ほか

表紙装画 大槻香奈

組版設計 中村圭佑(ampersands Inc.)

A5判並製/236ページ

価格:1,800円+税

0 notes

Text

書評:山本貴光『コンピュータのひみつ』

山本貴光『コンピュータのひみつ』(朝日出版社、2010年)

わたしの幼少時代、2000年頃にはすでにコンピュータがあり、小学生でインターネットに触れていた時代だった。常にコンピュータは、生活の一部にあった。とはいえ、オンラインゲームをしたり、ホームページを作ったり、掲示板にアクセスするためだけに使っていたようなものだから、コンピュータ本体について深く考えることはなかった。最近はスマートフォンのゲーム開発に携わり、毎日コンピュータに向き合っている。スマートフォンも、現代を代表するコンピュータのひとつだ。ゲームが動くようにデータを作成し、Unity(ゲーム開発環境)で確認するとバグが起きていて、どこのデータが抜け落ちているか調査して……と、常にコンピュータという機械に振り回されている。そうなってみてはじめて、コンピュータというものの核がどうなっているのか、興味をもちはじめた。しかし、ブラックボックスにも思えるこの機械を目の前にして、どこから手をつけていけばいいのか途方に暮れてしまうのだ。わたしのように、日常的にコンピュータに触れているけれど、どんな仕組みで成り立っているのかわからない、そんな人に、本書をおすすめしたい。

書店でコンピュータ関連の本棚をのぞいてみると、技術書がずらっと並ぶ。例えば、いまゲームを作ってみたければUnityの技術を習得する本などがある。ただし、開発環境が新しいバージョンに更新されれば、過去に出版された本は使い物にならない。こんなふうに、コンピュータの世界ではハードやソフトが年々変わってゆくので、それを解説する本もすぐに古くなる場合がほとんどだ。本書の場合はどうだろう。刊行されたのは2010年と6年前の話。コンピュータの世界で6年は十分長い。例えば、現在では広く普及しているスマートフォンの話も出てこない。それでも、古い話だと思わず読めるのがこの本の特徴だ。なぜなら、ここにはコンピュータとは何か、コンピュータには何ができるのか、できないのかといった本質が語られているからだ。

この本の目的は、コンピュータを根本から理解することにある。そこで著者は、こんなふうに問いかける。もしコンピュータという英語由来の言葉を、漢字や和語で翻訳するとしたら、どう訳せるかを自分でも考えてみよう、と。どんな訳語にできるかは、その人がコンピュータをどう理解しているか次第。たしかにコンピュータは、ネットの閲覧やメールのやりとり、動画や音楽を試聴したり、ゲームをはじめとする各種アプリケーションを動かせる。なんでもできそうな装置だ。でも、いったいどんな仕組みでいろいろなことができるのか。それを理解してみようというわけである。本書は、著者である山本さんと、その講義を聞く生徒との対話で成り立っている。この本の進め方でもっとも重要なのは、コンピュータに関連してよく登場する「カタカナ語」を一から再確認し、言葉の意味を理解した上で対話をするよう心がけている点にある。例えば「データ」という言葉ひとつとっても、わかりきった言葉とせずに、語源であるラテン語から読み解き、その意味を確認する。そのように丁寧に対話が重ねられるので、読者も一歩一歩基礎を固めながら理解できるようになっている。他の入門書や技術書とは違い、読み物として楽しめるわけである。

これから先はますます、生活の中にコンピュータが溢れる時代になるだろう。そんなとき、何も知らずに接しているよりも、何ができるのか、できないのかを少しでも頭の片隅に置いているだけで、いざ動かなくなってしまったとき、その原因を推測することができたりする。そばにいるのに、ひみつがたくさん潜んでいるように見えるコンピュータも、本書が提示する基礎を知ることで、「案外単純なヤツなんだな」とさらに気軽に付き合えるようになる。そして、コンピュータについて全く知識がない人はもちろんのこと、日常的にコンピュータに接している人にとっても、一度立ち止まって、コンピュータを観察し、実験的に動かしてみるキッカケを与えてくれるだろう。

目次

1. コンピュータがわかる、とは?

2. コンピュータは万能の機械?

─宿題 コンピュータにできないこと

3. コンピュータはなぜいろんなことができるのか

4. 私たちは記憶をいじっている

─Q&A コンピュータの記憶について

5. 機械の中には誰もいない

─Q&A コンピュータのハードについて

6. 補講 インターネットとメールの仕組み

─Q&A インターネットとメールの仕組み

あとがき

朝日出版社:山本貴光『コンピュータのひみつ』

http://www.asahipress.com/bookdetail_lang/9784255005447/

0 notes

Text

書評:フィリップ・フック『印象派はこうして世界を征服した』

フィリップ・フック『印象派はこうして世界を征服した』(中山ゆかり訳、白水社、2009年)

Philip Hook, THE ULTIMATE TROPHY : How the Impressionist Painting Conquered the World ( PRESTEL,2009 )

ゴッホ、モネ、ルノワール……という芸術家の名を、一度は耳にしたことがあるのではないだろうか。一九世紀にフランスで活動していた彼らは、批評家のジュール=アントワーヌ・カスタニャリによって、はじめて「印象主義者」(以下、印象派)と名付けられて以来、今日に至るまでその名は受け継がれている。カフェや海辺での休暇の風景など、親しみやすい題材で色彩豊かに描かれた作品群は、美術史の知識を踏まえなくても鑑賞できるからだろうか、多くの人々を惹きつけてやまない。世界中で印象派の展覧会は繰り返し開催され、美術館に人々を呼び寄せる糸口となっている。これは、日本でも同様であろう。しかし、なぜ人は印象派を好み、その価値はこれほどまでに高められたのだろうか。その疑問に着目したのが、オークション会社サザビーズのディレクターを務める本書の著者、フィリップ・フックである。

彼はオークション業界のエピソードから印象派人気の謎に迫るだけでなく、印象派が誕生した十九世紀にまで遡り、当時の批評家や芸術家の発言を参照しながら、丁寧にその受容のされ方を分析している。特に、誕生国フランスからはじまり、現代でも作品を数多く所有しているアメリカ、ドイツ、イギリスに注目する。当時彼らの作品は絵画の伝統的な題材や写実的な技法を全く無視した前衛芸術だった。それだけに、まだ現在のような価値が定まっていなかった当時、その前衛的な面白さに気付けるかどうかは、それまでその国が積み重ねてきた文化の厚さと、それを享受する国民性に関係していた。皮肉にも、伝統を重んじるあまり印象派の価値に気づけなかったフランスは、自国の財産を各国に奪われてしまう羽目になる。アメリカ人の芸術家メアリー・カサットのように、印象派の面白さにいち早く気づき、それをアメリカへ伝達する目利きの存在は、印象派の作品を世界へと広めるキッカケとなった。日本にも印象派の作品が各美術館に所蔵されているのは、バブル期に買いあさった名残だ。作品の芸術的な価値を評価する以前に、すでに欧米でブランドとして確立していた印象派を所有したいという欲求や、お金を動かす道具として二流、三流の作品が爆買いされた。その結果、市場価値を無用につり上げてしまった。

このように本書では、各国で印象派に対する人々の反応を比較することで、芸術の受容の歴史を明らかにしている。芸術作品の造形的な分析(構図や色彩、あるいは宗教的な意味合いなど)や、作家の伝記といった美術書はこれまで多く書かれてきたが、それとはひと味違い、「前衛芸術に対する人々の反応」を考察した新しい試みと言えるだろう。そしてなにより、美術界を風刺した推理小説を数多く手がけている著者によって、あたかも読者がその渦中にいるかのように劇的に物語が展開され、美術に精通していなくとも楽しめる一冊となっている。

目次

はじめに

1. 近づいて見れば、支離滅裂なだけ

ー印象主義の衝撃的な新しさー

2. 鍵盤の上を歩く猫のメロディー

ーフランスにおける印象主義の受容ー

3. 新しい世界のための新しい美術

ーアメリカと印象主義ー

4. 文化的に正しい行為として

ードイツにおける印象主義の受容ー

5. セント・ポール大聖堂の異教徒たち

ー印象主義に対する英国の反応ー

6. 奔走する競売人たち

ー印象派絵画、1945ー1970年ー

7. 価格の向こう側

ー印象派絵画、1970ー1990年ー

8. 永遠性の象徴

ー1990年以降の印象派絵画ー

訳者あとがき

参考文献

白水社:フィリップ・フック『印象派はこうして世界を征服した』

http://www.hakusuisha.co.jp/book/b205718.html

PRESTEL:Philip Hook, THE ULTIMATE TROPHY : How the Impressionist Painting Conquered the World

https://www.randomhouse.de/ebook/The-Ultimate-Trophy/Philip-Hook/Prestel/e425314.rhd

0 notes

Text

レクチャー「美術の世界へようこそ!ー歴史を旅するボードゲームで遊ぶー」

2016年9月3日(土)愛知芸術文化センターにてレクチャー「美術の世界へようこそ!ー歴史を旅するボードゲームで遊ぶー」に登壇しました。足を運んでいただいた皆さま、遠方で応援していただいた皆さま、誠にありがとうございました。今回の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2016」は、「虹のキャラヴァンサライ」というタイトルがつけられています。これは現代美術をめぐる旅(サライ)という意味があります。この度のレクチャーでは『ヴォルプスヴェーデ村と4人の芸術家たち』というゲームを題材にしていますが、これもまた、美術をめぐる旅をコンセプトにしたものです。ゲームのなかでプレイヤーは芸術家となってヨーロッパ各地を旅してゆくのです。イベントのサブタイトル「歴史を旅するボードゲームで遊ぶ」もそれに由来してつけてみました。

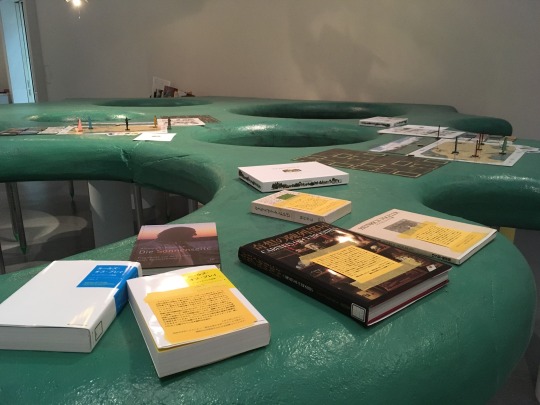

当日は、はじめに自作のボードゲーム『ヴォルプスヴェーデ村と4人の芸術家たち』、『驚異の���屋』を遊んでいただき、その後1時間ほど学芸員の副田さんとゲームデザインと美術教育についてのトークを行いました。ゲームは、プレイヤーの選択によって結果が変わる点に特徴と醍醐味があります。しかし、歴史をゲームで扱う場合、プレイヤーの選択によっては史実とは違う出来事が生じたりもするわけです。では、フィクションと史実が混在するゲームを通じて史実を知ったり理解できるようにするにはどうするのか。これがゲームデザイン上の重要な課題です。パターン(結末)の一つとして史実という展開を用意しておいて、そうならない展開も楽しめる��うにする。例えば、ある作家がいなかったら、この作品は生まれていなかったことに気づけると、さらに理解が深まるのではないか、というお話をしました。また、プレイヤーが手番に行うアクションそのものが、美術の学びへとつながるシステムはいかに生み出せるのかと検討できたのも、非常に刺激的でした。

会場では、あいちトリエンナーレ期間中(10月23日まで)ゲーム制作で参考にした書籍5冊を、書評付きで展示しています。(愛知芸術文化センター8階ライブラリー)興味がありましたら、是非手にとってご覧ください。

種村季弘『ヴォルプスヴェーデふたたび』筑摩書房,1980年.

東京ステーションギャラリー『ハインリッヒ・フォーゲラー展』2000年.

パトリック・モリエス『奇想の陳列部屋』市川恵理(訳),河出書房新社,2012年.

『ルールズ・オブ・プレイ(上):ゲームデザインの基礎』山本貴光(訳),ソフトバンククリエイティブ,2012年.

フィリップ・エヴラール『アレックス・ランドルフ陽のあたる場所:一人のゲーム作家の人生の断片』ドライ・ハーゼン社,2012年.

また、会期中は愛知芸術文化センター地下2階「NADiff愛知」でボードゲーム『驚異の部屋』と上記参考書籍のうち『奇想の陳列部屋』が合わせて販売されています。トリエンナーレと共に、この機会に美術の世界に触れていただけたら幸いです。

0 notes

Text

あいちトリエンナーレ2016レクチャーのお知らせ

2016年8月11日ー10月23日まで、愛知県で3年に一度の芸術の祭典「あいちトリエンナーレ」が開催されます。トリエンナーレ(国際芸術祭)では、世界各地で活躍するアーティストの作品が一堂に見られるまたとない機会です。昨今では各県で開催されていて、地元の作家も参加したりと、地域アートがますます盛んになってきました。

そして、今回の「あいちトリエンナーレ2016」で行われるレクチャーに、ゲームデザイナーとして参加することになりました。私は愛知県出身なので、こうして地元の芸術祭に貢献できることを、とても嬉しく思っています。当日は、ボードゲームの制作過程と美術教育のお話と、ゲームの試遊を行います!事前予約なしの、当日自由参加です。愛知県にお住まいの方は、ぜひ遊びに来てくださいね☆

***

「美術の世界へようこそ!ー歴史を旅するボードゲームで遊ぶー」

講師:山中麻未(ゲームデザイナー)

日時:2016年9月3日(土)14:00-16:00

場所:愛知芸術文化センター 8階ライブラリー

定員:30名

歴史上の出来事や実在の作品に取材し、美術教育のためのツールとして制作されたゲームについて、デザイナーによるトークと試遊を行います。

公式サイト告知:http://aichitriennale.jp/schedule/2016/07/post-425.html

0 notes

Text

双子のライオン堂美術部 第1回-第3回

西洋美術史入門として、双子のライオン堂書店さんで全3回のイベントを行いましたので、その振り返りを綴りたいと思います。

*「双子のライオン堂書店 美術部」スタート!

赤坂にある双子のライオン堂書店さん(http://liondo.jp/)では、毎週オープンな読書会や勉強会などが行われています。私は月1回行われるアナログゲーム会に昨年から参加していましたが、そんな私が学生時代に美術を学んでいたことがキッカケで、この美術部という活動がスタートすることになりました。この部では、「会を重ねるごとに、美術の深い世界へと足を踏み入れていこう!」という目的があります。今回はキックオフということで、西洋美術史入門をわかりやすく、実践的に学べる場をつくろうと、読書会、絵画鑑賞、美術ワークショップ、の3つの企画を考えてみました。

*2016/05/07 第1回 読書会『西洋絵画のひみつ』

場所:双子のライオン堂書店

日時:2016年5月7日 13:30-16:00

参加者:15名

まず、はじめの第一歩として選んだ本が、藤原えりみ『西洋絵画のひみつ』(朝日出版社、2010年)です。美術の入門書は数多く出版されていますが、その中でも図版やイラストが豊富で、内容もはじめての方にとっつきやすく書かれていることから、今回の読書会にもってこいの一冊だと感じました。読書会の流れは以下の通りです。

・2グループに分けて本についてディスカッション(45分)

・西洋美術史ミニ講義「アダムとイヴ」「アモルとプシュケ」(45分)

・西洋美術館と松方コレクションについて(15分)

グループディスカッション45分間はあっという間で、宗教画のアトリビュートや、女神の裸体表現についてのお話のほか、時代による美の基準や、参加者の皆さんが絵画を見る際にどんなことを意識しているかなど、幅広いテーマを語り合いました。後半45分間のミニ講義では、宗教画から「アダムとイヴ」、神話画から「アモルとプシュケ」を選びました。さまざまな作家や時代からシーンに関連する作品を展開順に並べ、絵画から物語を読み取る方法をとりました。絵画の図版をモニターに映しながら解説をし、みんなでツッコミを入れながら(笑)作品を鑑賞しました。とくに「アモルとプシュケ」では、プシュケが神様の世界に行った後のお話をみんなで想像したり(きっと浮気しまくりだよね!とか)神話の二次創作の話題で盛り上がりました(笑)。

結果的に美術のギモンを共有できる充実した時間となり、「読書会とはこんなに楽しいものなのか!」と私が気づかされました。次はまた別の書籍で、読書会を開催したいと思います!

*2016/05/22 第2回 西洋美術館のひみつ

場所:国立西洋美術館 常設展

日時:2016年5月22日 10:00-12:00

参加者:10名

「読書会で得た知識を活かして、実際に絵を鑑賞してみよう!」ということで、第2回目は上野の国立西洋美術館に足を運びました。参加者は2グループに分かれ、西洋美術館でガイドをしているボランティアの方と一緒に、対話による鑑賞を行いました。今回は特別に、ガイドの方に事前に読書会に参加していただき、関連した絵画をセレクトしていただきました!普段は企画展の後にクタクタな状態で流し見してしまう常設展なのですが、この機会に、じっくりと作品を見てみると、新たな気づきがたくさんあり、ますます所蔵作品に愛着が湧いてきました。1時間という短い時間で6作品を鑑賞したのですが、みんなで絵の前で語り合う面白さを実感できたことが大きな収穫でした。

*2016/06/11 第3回 西洋絵画であそぶ

場所:双子のライオン堂書店

日時:2016年6月11日 12:00-15:00

参加者:10名

最後は、「アナログゲームで、美術を楽しく学んでみよう!」というコンセプトで、既存のゲームを美術バージョンに置き換えて遊んでみました。

ラインナップは以下の5つです。

・たほいや 西洋美術用語辞典ver.

・みんなでディスクリプション

・モンスターを描こう!

・ボードゲーム『驚異の部屋』で遊ぼう!

・『テレストレーション』寓意ver.

①たほいや 西洋美術用語辞典ver.

たほいやとは、出題者が辞書から単語を選んで説明文を書き、参加者が考えた偽の説明文と混ぜて、どれが本物の説明文かを当てるゲームです。

通常は広辞苑で遊ぶことが多いのですが、今回は美術版ということで、代わりに益田朋幸ほか『岩波 西洋美術用語辞典』(岩波書店、2005年)から美術用語を選んで出題し、答え合わせの後に解説を行いました。

出題単語は以下の4つ。

・キトン

・コントラポスト

・ハッチング

・死の舞踏

私がすべての単語を出題していたので「バレちゃわないかしら...」とヒヤヒヤしていたのですが、みなさんにリアリティのある説明文を書いていただけたので、どれが本物の回答か予測がつかず、ゲームとして、とても面白くなりました。出題者としての心構えは、辞書に書かれている文章をそのまま書くのではなく、上手く端折ってニセ回答のように思わせるのがポイント(笑)。

②みんなでディスクリプション

みんなでひとつの作品を鑑賞し、その作品の解説を自由に想像して、プレゼンします。出題作品はフランシスコ・デ・ゴヤ《悔悛しない瀕死の病人に付き添う聖フランシスコ・ボルハ》(バレンシア大聖堂、1815年)です。

ホテルで起こった殺人事件だとか、描かれている怪物は実は『モンスターズ・インク』のモデルだったとか、おじさんが怪物を倒すため殺虫スプレーをかけているだとか、さまざまな珍回答が飛び出し、爆笑しっぱなしでした。また、部屋にある窓の形や、机の上にある小瓶の意味を考えてくださった方もいて、絵画に描かれているものをじっくり観る良い機会になったのではないかと感じました。

③モンスターを描こう!

ルイス・ボルヘス『幻獣辞典』(河出書房新社、2015年)と、先ほどご紹介した『岩波 西洋美術用語辞典』から、モンスターの身体的特徴や、物語のみを伝え、想像をめぐらせて絵を描きます。

お題例:第一問

“…は4つの翼をもち、人・ライオン・牡牛・鷹の4つの顔を有し、翼には多くの目があり、炎の車輪をともなう。”(『岩波 西洋美術用語辞典』)

▲参加者の皆さんが描いたモンスター

答えはエデンの園の守護天使「ケルビム」でした。ケルビムは、ルネサンス前後で描かれ方が変わります。以後になると、頭部に羽の生えたケルビムの姿が目立ちます。ひとりひとり、想像するモンスターの姿が違って、どんな意図で描いたのかというプレゼンを聞いてみると、納得しちゃったり、それはないよ〜と驚いたり、とにかく皆さんの想像力に圧倒されぱなっしでした!

④ボードゲーム『驚異の部屋』で遊ぼう!

『驚異の部屋』は私が2015年に制作したボードゲームです。中世の宗教画・神話画には、当時の市民の識字率が低かったために、わかりやすく絵画にキリスト教のシンボルを描き、誰でもテーマを認識できるようにしていました。このゲームでは、ルール上で絵画の中のシンボルを探しながら、自分の部屋(エリア)に集めるパズルゲームです。今回の参加者のみなさんは強者揃いだったので、迷いなくシンボルを見つけている姿が印象的でした。

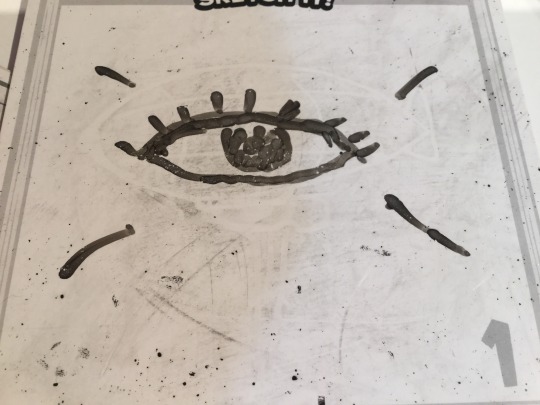

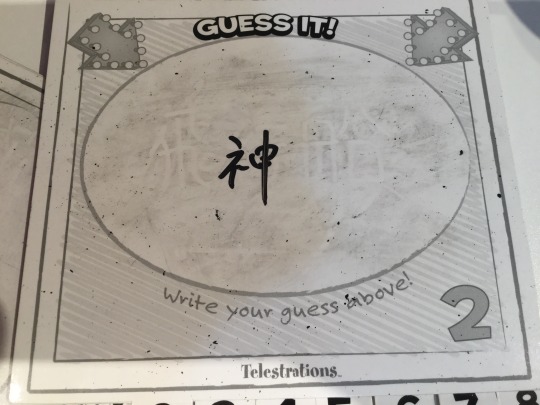

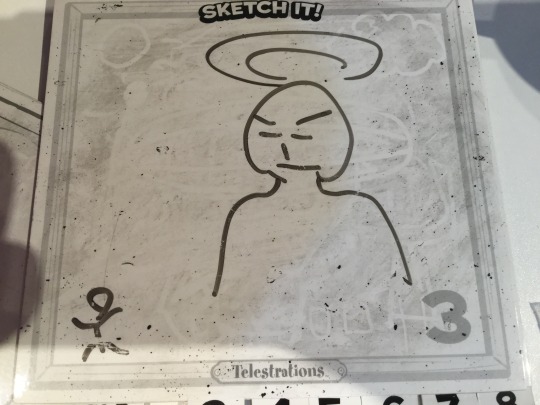

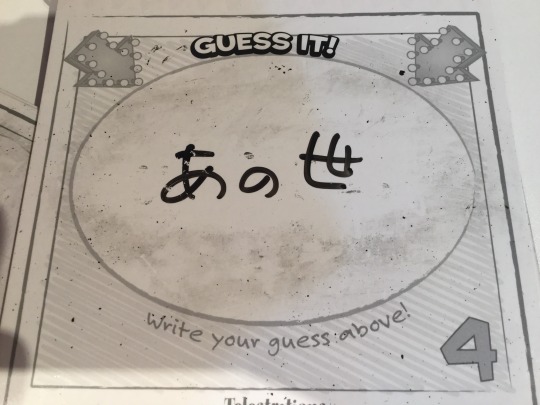

⑤『テレストレーション』寓意ver.

西洋絵画には「寓意画」というジャンルがあり、主に17世紀に流行りました。例えば”死”という寓意を表わすときは画中に骸骨を描いたりします。今回はお絵描きゲーム『テレストレーション』(USAopoly社、2009年)を使って、美術でよく描かれる寓意の概念を出題し、絵と名前を交互に描く伝言ゲームで遊んでみました!

お題一例:「視覚」

ほかにも、愛・嫉妬・正義...などを出題しました。概念でのテレストレーション、伝わりそうで伝わらず、難しいけれど、かなり面白ろかったので、みなさんも是非試してみてくださいね。

*さいごに...

読書会、絵画鑑賞、美術ワークショップと、西洋美術に焦点を当てた3回連続イベントは、どの回もとっても刺激的なものになりました。一緒に盛り上げていただいたライオン堂の皆さんと、参加者の皆さんに、感謝です。美術部は今回はじまったばかりなので、次回は9月頃になるのかな。次はまた違った切り口で、皆さんと美術の面白さを共有できる企画を考えたいと思います。これからも、どうぞよろしくお願いします。

0 notes

Link

アレクサンダー・ランドルフ『陽のあたる場所(独語版)』(ドライ・ハーゼン社、2012年)ボードゲームデザイナーであったランドルフの伝記やゲーム制作過程のスケッチなどが掲載されていて、視覚的にも楽しめます。私はドイツ語がすんなり読めるわけではありませんが、この本を開くと彼の頭の中を覗けるような気がして、ワクワクします。特に、彼のシステムメモが美しいので、ふとしたときに眺めては、制作過程の残し方について考えることがあります。(私の場合は殴り書きした紙や、参考にした資料を、誰かに見せれるほどキチンと整理できていません。)ゲームデザイナーがどんなことを考えて、どのような過程で制作しているのかを垣間見れる書籍が、今後増えればよいなと思います。

また、5月中旬まで、静岡市のおもちゃ屋さん百町森でランドルフの展示が行われているそうです。

2 notes

·

View notes