Text

第4回芸術学研究室大学院生研究発表会のお知らせ。

岡村祭冬「動線による表現——小津安二郎『お早よう』より」

村山量平「近代タイポグラフィにおける四つの潮流」

John Wells「Kaneshige Tōyō’s Rise to National Treasure」

(休憩)

上田怜奈「ルーベンス作品におけるティツィアーノの影響」

松本梨沙「観客の多層性からみる芸術祭——ランシエールの美学をてがかりに」

河野琴乃「大仏殿様四天王像の展開について」

堤祥子「『宮中百化図』とその周辺」

0 notes

Text

トーク「記念碑はユートピアを記憶できるのか──共産主義建築、その過去・未来・ディストピア」のお知らせ。

2018年3月22日(木)に、東京のゲンロンカフェにて、平松潤奈・本田晃子・上田洋子の各氏によるトークイベント「記念碑はユートピアを記憶できるのか──共産主義建築、その過去・未来・ディストピア」が開催されます。芸術学研究室の本田晃子准教授(芸術学・表象文化論)が登壇します。

平松潤奈×本田晃子×上田洋子「記念碑はユートピアを記憶できるのかーー共産主義建築、その過去・未来・ディストピア」

ロシアは記念碑大国である。

現在もモスクワに「最後の大作家」ソルジェニーツィンの記念碑が建てられようとしており、先日コンペの結果が発表されたばかりだ。

昨年はAK-47の設計者カラシニコフの銅像が建てられ、話題になった。

『ゲンロン7』ではエトキント「ハードとソフト」カリーニン「魚類メランコリー学」と、記憶と記念碑を扱うふたつの論考が訳出された。

これは、ソ連崩壊後、ユートピアの記憶の処理が思想的問題になっていることを示しているが、同時に、ロシアにおける「記念碑」の存在感のあらわれでもあるだろう。

ロシアでは記念碑は台座からすげ替えられたり、革命や政治運動によって倒されたり、「魚類メランコリー学」で論じられているように海中やテーマパークに集められたりする。

「ハードな記憶」(エトキント)であるはずが、意味や形を変えつつ歴史を担っていく不思議な存在なのだ。

建築史家の本田晃子、『ゲンロン7』エトキントとカリーニンの論考翻訳者でもあるロシア文学者の平松潤奈、ゲンロンの上田洋子がスターリン時代からの記念碑政策から現代の論争まで、ユートピアの記憶の政治と表象を議論する。

共産主義ユートピア建築を考えるシリーズ第4弾。

日時:2018年3月22日(木)19:00~21:30(開場18:00)

会場:ゲンロンカフェ(東京都品川区西五反田1-11-9 司ビル6F)

料金・チケット購入・インターネット視聴など詳細については、ゲンロンカフェのウェブサイトをご覧ください。

http://genron-cafe.jp/event/20180322/

0 notes

Text

第3回芸術学研究室大学院生研究発表会のお知らせ。

2018年3月30日(金)に、芸術学研究室の大学院生による研究発表会が開催されます。

第3回芸術学研究室大学院生研究発表会

日時:2018年3月30日(金)10:00-17:00

会場:岡山大学津島キャンパス 文学部・法学部・経済学部1号館3階 マルチメディア実習室

10:00-10:35 堤祥子「勝川春英・勝川春章『異魔話武可誌』とその周辺」

10:35-11:10 福島達也「フォルマ・フォルマンスとは何か」

11:10-11:45 河野琴乃「持物を執る邪鬼について」

11:45-13:15 昼休憩(90分)

13:15-13:50 澄川織恵「オペラ『サンドリヨン』における心臓の贈答」

13:50-14:25 孫文祺「室町水墨画における「筆様」」

14:25-15:00 上田玲奈「ルーベンスのティツィアーノ摸写について」

15:00-15:15 休憩(15分)

15:15-15:50 John Wells「桃山備前の偶然性雰囲気と金重陶陽の桃山復興技法」

15:50-16:25 三井麻央「ベルリン新美術館にみられる歴史表象の不一致——W.v.カウエルバッハによる階段室装飾壁画を中心に——」

16:25-17:00 松本理沙「ジャック・ランシエールの思想における観客の無知」

0 notes

Text

増記隆介・皿井舞・佐々木守俊『古代国家と仏教美術』(天皇の美術史第1巻)刊行のお知らせ。

芸術学研究室の佐々木守俊教授(日本美術史)の共著書、増記隆介・皿井舞・佐々木守俊『古代国家と仏教美術』(天皇の美術史第1巻、吉川弘文館、2018年)が刊行されました。

増記隆介・皿井舞・佐々木守俊『古代国家と仏教美術』(天皇の美術史第1巻、吉川弘文館、2018年)

[3,500円+税、ISBN:9784642017312]

目次

総説 古典としての仏教美術(増記隆介)

第1章 正倉院から蓮華王院宝蔵へ——古代天皇をめぐる絵画世界(増記隆介)

第2章 平安時代の天皇と造像(皿井舞)

第3章 鎌倉時代の院政と宗教美術(佐々木守俊)

[吉川弘文館ウェブサイト]http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b341503.html

0 notes

Text

映画『動いている庭』上映会のご案内

2018年2月5日(月)に、岡山大学文学部プロジェクト研究「映像表現と人文学」主催により、映画『動いている庭』上映会が開催されます。上映後の山内朋樹氏(京都教育大学)の特別講演「動いている庭のエコロジー」で、芸術学研究室の岡本源太准教授(美学)がファシリテーターを務めます。

映画『動いている庭』上映会

現代フランスの庭師ジル・クレマンは、パリのアンドレ・シトロエン公園など、植物や自然環境の変化を取り入れる独自の庭園を数多く手がけてきました。この映画は、そのクレマンの庭園と思索をたどるドキュメンタリー映画です。

上映後、出演者の山内朋樹さんによる特別講演「動いている庭のエコロジー」があります。古くから自然と人為とが交錯する特別な場所であった庭園は、生活の場であるというのみならず、理想郷の原型でもあり、科学の実験場でもありました。クレマンの「動いている庭」を通して、あらためて自然と人間の関係を考えてみることにしましょう。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

日時:2018年2月5日(月)13:30-17:00

場所:岡山大学津島キャンパス 文法経1号館2階 文学部会議室

ゲストスピーカー:山内朋樹(京都教育大学)

ファシリテーター:岡本源太(岡山大学)

主催:平成29年度岡山大学文学部・プロジェクト研究「映像表現と人文学」

※参加無料・申込不要

映画『動いている庭』

日本・フランス|HD|85分|2016年|日本語・フランス語字幕

出演:ジル・クレマン、エマニュエル・マレス、山内 朋樹 ほか

監督・撮影・編集・製作:澤崎 賢一

企画/製作/日仏字幕:エマニュエル・マレス|カラリスト:苅谷 昌江|撮影協力:矢野原 佑史|音響調整:倉貫 雅矢

アドバイザー:山内 朋樹|フライヤー/カタログ デザイン:和出 伸一

企画協力:総合地球環境学研究所、みすず書房|配給:ボタニカルスタジオ

映画『動いている庭』公式ウェブサイト

http://garden-in-movement.com/

0 notes

Text

研究報告会「鳥の目の獲得と自己認識——近代社会の地理表象・地図表象」のお知らせ。

2017年12月13日(水)に、岡山大学文学部にて、研究報告会「鳥の目の獲得と自己認識——近代社会の地理表象・地図表象」が開催されます。芸術学研究室の佐々木守俊教授(日本美術史)が登壇し、「鳥の目で描かれた浮世絵」を報告します。

2017年度岡山大学文学部プロジェクト研究

「鳥の目の獲得と自己認識——近代社会の地理表象・地図表象」

第1回研究報告会

日時:2017年12月13日(水)14:30〜16:30

場所:岡山大学津島キャンパス 文法経講義棟1階 13番講義室

報告:

1.遊佐徹(文学部教授)「清末危機意識の2次元的転回——地図と近代中国人——」

2.佐々木守俊(文学部准教授)「鳥の目で描かれた浮世絵」

0 notes

Text

芸術学研究室卒業論文中間発表会のお知らせ。

芸術学研究室4年次生の卒業論文中間発表会をおこないます。

聴講自由ですので、「卒論ってどんなもの?」と興味のある1年次生のみなさんも、「芸術学ってなにするの?」という他研究室の2~4年次生のみなさんも、歓迎します。出入り自由ですが、発表中は静にお願いします。

▶日時:2017年11月5日(日) 9:00~18:00

▶会場:岡山大学津島キャンパス 文法経1号館 マルチメディア教育実習室

▶発表題目:

9:00-9:25 興福寺板彫十二神将像——伝来と安置状況について

9:25-9:50 上村松園が古画から受けた影響について

9:50-10:15 アンリ・マティスの画中画について

10:15-10:40 ドガ《オーケストラ席の楽師たち》について

(休憩)

10:55-11:20 エリック・サティの家具の音楽

11:20-11:45 ウィーン世紀末オペレッタ「メリー・ウィンドウ」におけるキャバレー

11:45-12:10 第三帝国と音楽

12:10-12:35 音楽の視覚化について——武満徹の2つのコロナから

(昼食)

14:00-14:25 オスカー・ワイルドの美学

14:25-14:50 岡本太郎と太陽の塔

14:50-15:15 レオナルド・ダ・ヴィンチに見る遠近法的絵画の隆盛と衰退

15:15-15:40 エリック・カール作品におけるコラージュの役割について

(休憩)

15:55-16:20 1950-1960年代ハリウッド映画から見る、アメリカの白人間における日本人差別について

16:20-16:45 作者の意図と作品の解釈

16:45-17:10 ジャクソン・ポロックの目の表現と作品の変遷について

17:10-17:35 青の歴史とイヴ・クライン

17:35-18:00 エルザ・スキャパレリとシュルレアリスム

0 notes

Text

研究紹介「イメージの中の建築物を読み解く」公開のお知らせ。

芸術学研究室の本田晃子准教授(芸術学・表象文化論)の研究紹介「イメージの中の建築物を読み解く」が、岡山大学のウェブサイトに掲載されました。

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/focus_on_2.html

0 notes

Text

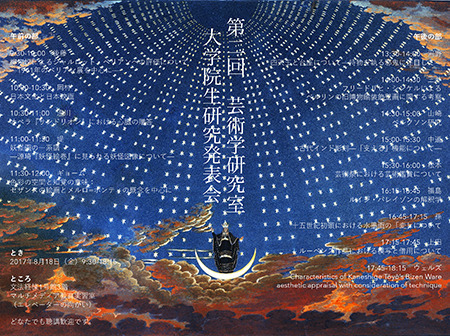

第2回芸術学研究室大学院生研究発表会のお知らせ。

2017年8月18日(金)に、芸術学研究室の大学院生による研究発表会が開催されます。

第2回芸術学研究室大学院生研究発表会

日時:2017年8月18日(金)9:30-18:15

会場:岡山大学津島キャンパス 文学部・法学部・経済学部1号館3階 マルチメディア実習室

9:30-10:00 後藤智絵「柳宗悦によるシャルロット・ペリアンへの評価について ——1941年のペリアン展を中心に」

10:00-10:30 岡村祭冬「日本文化と日本映画」

10:30-11:00 澄川織恵「オペラ『サンドリオン』における心臓の贈答」

11:00-11:30 堤祥子「妖怪画の一系譜——源琦『妖怪絵巻』に見られる妖怪図像について」

11:30-12:00 ギョーム・ブショー「色彩の空間と知覚の意味:セザンヌの絵画とメルロ=ポンティの概念を中心に」

12:00-13:30 昼休憩(90分)

13:30-14:00 河野琴乃「四天王と台座について——持物を執る邪鬼に注目して」

14:00-14:30 三井麻央「フリードリヒ・シンケルによるベルリンの旧博物館装飾壁画に関する考察」

14:30-15:00 山崎真実「ベルクソン研究」

15:00-15:30 中道淳一「古代インド彫刻——「支える」機能について」

15:30-16:00 松本理沙「芸術祭における芸術鑑賞について」

16:00-16:15 休憩(10分)

16:15-16:45 福島達也「ルイジ・パレイゾンの解釈学」

16:45-17:15 孫文祺「十五世紀初頭における水墨画の「変」について」

17:15-17:45 上田怜奈「ルーベンス作品における模写と借用について」

17:45-18:15 ジョン・ウェルズ「Characteristics of Kaneshige Tōyō’s Bizen Ware aesthetic appraisal with consideration of technique」

0 notes

Text

トーク「ロゴスとアイステーシス――美と崇高の系譜学」のお知らせ。

2017年5月20日(土)に、京都のメディアショップにて、星野太『崇高の修辞学』刊行記念トーク「ロゴスとアイステーシス――美と崇高の系譜学」が開催されます。芸術学研究室の岡本源太准教授(美学)が対談者として登壇します。

星野太『崇高の修辞学』刊行記念トーク

「ロゴスとアイステーシス――美と崇高の系譜学」

星野太×岡本源太

言語そのものに内在する「崇高」とは何か。バーク―カント以降確立された近代の「美学的崇高」のパラダイムを越えて、古代はロンギノスの崇高論へと遡り、言葉における「修辞学的崇高」というもう一つの系譜を描き出す、星野太さんの『崇高の修辞学』が、このたび上梓されました。今回、本の刊行を記念し、著者の星野太さんと、ゲストに岡本源太さんをお招きし、トークイベントを開催します。

対談のテーマは、ロゴス(言葉)とアイステーシス(感性)。言葉と感性はどの地点で交差し、あるいは訣別するのか。崇高と滑稽、技を隠す技と自然の模倣、系譜と古典、イメージと情念。『崇高の修辞学』の内容を入口に、いくつかのキーワードを切り口として、言葉と感性をめぐる問いを、理論的かつ歴史的な視点から議論していただきます。

日時:2017年5月20日(土)18:30~20:30(開場18:00)

会場:MEDIA SHOP | gallery(京都市中京区河原町通三条下る大黒町44)

料金:一般:1,300円(税込)/学生:1,000円(税込)*メディアショップにて『崇高の修辞学』(3,888[税込])をご購入のお客様は一律500円とさせていただきます。

予約:[email protected]までご連絡ください。

定員:50名(ご予約をお願い致します)

登壇者:

星野 太(ほしの・ふとし)

1983年生まれ。専攻は、美学、表象文化論。現在、金沢美術工芸大学講師。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。著書に『崇高の修辞学』(月曜社、2017年)、共編著にThe Sublime and the Uncanny(UTCP、2016年)、共著に『コンテンポラリー・アート・セオリー』(イオスアートブックス、2013年)、訳書にカ���タン・メイヤスー『有限性の後で』(千葉雅也・大橋完太郎との共訳、人文書院、2016年)などがある。

岡本 源太(おかもと・げんた)

1981年生まれ。専攻は、美学。現在、岡山大学准教授。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。著書に『ジョルダーノ・ブルーノの哲学――生の多様性 へ』(月曜社、2012年)、共著に『『明るい部屋』の秘密――ロラン・バルトと写真の彼方へ』(青弓社、2008年)、訳書にジョルジョ・アガンベン 『事物のしるし――方法について』(岡田温司との共訳、筑摩書房、2011年)などがある。

0 notes

Text

芸術学研究室大学院生研究発表会のお知らせ。

2017年3月21日(火)に、芸術学研究室の大学院生による研究発表会が開催されます。

芸術学研究室大学院生研究発表会

日時:2017年3月21日(火)10:00-17:40

会場:岡山大学津島キャンパス 文学部・法学部・経済学部1号館3階 マルチメディア実習室

10:00-10:25 山崎真実「写真の時間概念」

10:25-11:05 孫文祺「書斎図の成立と流行について——「渓陰小築図」を中心に」

11:05-11:45 三井麻央「フリードリヒ・シンケルによるベルリン旧博物館の装飾壁画に関する考察——境界としての役割をめぐって」

11:45-12:45 昼休憩(60分)

12:45-13:25 堤祥子「鳥山石燕の妖怪画における学習態度——『和漢三彩図会』との関係を中心に」

13:25-14:05 石田すみれ「カール・ラーションの画業」

14:05-14:45 竹永意宇子「近代日本人美術家と朝鮮——石井柏亭の朝鮮旅行から」

14:45-15:00 小休憩(15分)

15:00-15:40 後藤智絵「民芸論と工芸美術について——1930年の柳宗悦による帝展批判記事を中心に」

15:40-16:20 澄川織恵「オペラ『サンドリオン』における心臓の贈答」

16:20-17:00 中道淳一「初期マトゥラー仏教彫刻の研究」

17:00-17:40 ジョン・ウェルズ「The Technique of Kaneshige Tōyō: Does Bizen were rely too much on chance?」

0 notes

Text

研究報告会「見る/見られる、見出す/見出される私達——近現代社会と写真文化」のお知らせ。

2017年3月9日(木)に、岡山大学文学部にて、研究報告会「見る/見られる、見出す/見出される私達——近現代社会と写真文化」が開催されます。芸術学研究室の佐々木守俊准教授(日本美術史)が登壇し、「写真のような浮世絵——明治時代の役者絵を中心に」を報告します。

2016年度岡山大学文学部プロジェクト研究

「見る/見られる、見出す/見出される私達——近現代社会と写真文化」

第2回研究報告会

日時:2017年3月9日(木)14:00〜16:00

場所:岡山大学津島キャンパス 文法経講義棟 17番講義室

報告:

1.佐々木守俊(文学部准教授)「写真のような浮世絵——明治時代の役者絵を中心に」

2.吉田浩(文学部准教授)「写真でみるレーニンの生涯」

0 notes

Text

佐々木守俊『平安仏教彫刻史にみる中国憧憬』刊行のお知らせ。

芸術学研究室の佐々木守俊准教授(日本美術史)の著書『平安仏教彫刻史にみる中国憧憬』(中央公論美術出版、2017年)が刊行されました。

佐々木守俊『平安仏教彫刻史にみる中国憧憬』(中央公論美術出版、2017年)

[11,000円+税、ISBN:978-4-8055-0781-0]

目次

序論

第一部 密教図像の請来と彫像化

第一章 神護寺五大虚空蔵菩薩坐像の図像について

第二章 神護寺五大虚空蔵菩薩坐像再考

第三章 安祥寺五智如来坐像について

第二部 印仏・摺仏の受容

第四章 入唐僧と檀印

第五章 仏教版画の呼称について

第六章 『地蔵菩薩応験記』所収「空観寺僧定法摸写地蔵感応記」について

第三部 十二世紀の諸相

第七章 像内納入品がうむ奇瑞

第八章 三宝院定海の吉祥天造像

第九章 千仏をあらわす印仏の像内納入について

第十章 五台山「一万文殊」像から蓮華王院千体千手観音菩薩像へ

結論

初出一覧

あとがき

[中央公論美術出版ウェブサイト]http://www.chukobi.co.jp/products/detail.php?product_id=726

0 notes

Text

三宅新三『リヒャルト・シュトラウスとホーフマンスタール』刊行のお知らせ。

芸術学研究室の三宅新三教授(芸術表象論)の著書『リヒャルト・シュトラウスとホーフマンスタール』(青弓社、2016年)が刊行されました。

三宅新三『リヒャルト・シュトラウスとホーフマンスタール』(青弓社、2016年)

[3000円+税、ISBN:978-4-7872-7393-2]

目次

序章 リヒャルト・シュトラウスとホーフマンスタール

1 作曲家と詩人

2 ホーフマンスタールとヴァーグナー

第1章 『エレクトラ』――クンドリ、サロメ、エレクトラ

1 クンドリ

2 サロメ

3 作品の成立

4 『エレクトラ』と精神分析

5 『エレクトラ』と神話学

第2章 『ばらの騎士』――モーツァルトとヴァーグナーのはざまで

1 協力関係における詩人の立場

2 作品の成立

3 『ばらの騎士』とモリエール

4 『ばらの騎士』とモーツァルト

5 『ばらの騎士』とヴァーグナー

6 シュトラウスの音楽とホーフマンスタール

第3章 『ナクソス島のアリアドネ』――総合芸術作品への実験的試み

1 第一版の成立

2 第一版の理念

3 第一版の失敗と第二版の成立

4 第一版と第二版の相違

5 神話オペラ『ナクソス島のアリアドネ』

第4章 『影のない女』――二十世紀における『魔笛』の試み

1 作品の構想と詩人の苦悩

2 作品の成立

3 皇后と皇帝

4 染物屋の妻とバラク

第5章 『エジプトのヘレナ』――神話オペラの挫折

1 作品の最初の構想

2 詩人による構想の変容

3 作品の初演

4 『エジプトのヘレナ』とバッハオーフェン

5 ホーフマンスタールの神話観

第6章 『アラベラ』――ホーフマンスタールの白鳥の歌

1 作品の成立

2 アラベラとツデンカ

3 マンドリカ

終章 晩年のリヒャルト・シュトラウス

1 シュトラウスと第三帝国

2 『ダーナエの愛』

3 『カプリッチョ』

参考文献

あとがきにかえて――『四つの最後の歌』と妻パウリーネ

[青弓社ウェブサイト]http://www.seikyusha.co.jp/wp/books/isbn978-4-7872-7393-2

1 note

·

View note

Text

合評会「田中純『過去に触れる』に触れて」のお知らせ。

2016年11月28日(月)に、東京大学駒場キャンパスにて、合評会「田中純『過去に触れる』に触れて」が開催されます。芸術学研究室の岡本源太准教授(美学)が評者として登壇します。

合評会「田中純『過去に触れる』に触れて」

日時:2016年11月28日(月)18:00〜

場所:東京大学駒場キャンパス 18号館コラボレーション・ルーム1

登壇者:岡本源太(岡山大学)、桑田光平(東京大学)、竹峰義和(東京大学)、森元庸介(東京大学)、田中純(東京大学・著者)

http://repre.c.u-tokyo.ac.jp/news/?p=857

0 notes

Text

芸術学研究室卒業論文中間発表会のお知らせ。

芸術学研究室4年次生の卒業論文中間発表会をおこないます。

聴講自由ですので、「卒論ってどんなもの?」と興味のある1年次生のみなさんも、「芸術学ってなにするの?」という他研究室の2~4年次生のみなさんも、歓迎します。出入り自由ですが、発表中は静にお願いします。

▶日時:2016年11月3日(木・祝) 9:00~

▶会場:岡山大学津島キャンパス 文法経1号館 マルチメディア教育実習室

▶発表題目:

9:00 ベルリンダダと社会

9:25 ルーベンスとティツィアーノ——アダムとイヴの模写を通して

9:50 ルネ・マグリット「文字絵画」についての考察

(休憩)

10:25 ヤン・シュヴァンクマイエル『FOOD』における「食べる」ことの表象

10:50 オスカー・ワイルドの美学

11:15 岡本太郎と太陽の塔

(昼食)

12:40 ライアン・マッギンレーの写真について

13:05 ジョン・コンスタブルの作品における風景画とピクチャレスクの関係

13:30 アンディ・ウォーホルの作品における芸術と大衆文化

(休憩)

14:05 ゴヤ《我が子を喰らうサトゥルヌス》研究

14:30 マティス作品における画中画の役割

14:55 グスタフ・クリムトに関する研究

(休憩)

15:30 デューラーの《オルフェウスの死》素描における事物

15:55 法隆寺金堂四天王像について

16:20 早来迎について

(休憩)

16:55 バレエ『くるみ割り人形』について

17:20 第三帝国と音楽

17:55 クラシック音楽とジェンダー

0 notes

Text

シンポジウム「映像のテクノロジーと人間のイメージ」のお知らせ。

2016年10月28日(金)に、シンポジウム「映像のテクノロジーと人間のイメージ」が開催されます。映像学研究者の増田展大(立命館大学)、松谷容作(同志社女子大学)、門林岳史(関西大学)の各氏が登壇し、芸術学研究室の岡本源太准教授(美学)が司会を務めます。

シンポジウム「映像のテクノロジーと人間のイメージ」

このたび、シンポジウム「映像のテクノロジーと人間のイメージ」を、平成28年度岡山大学文学部プロジェクト研究「映像表現と人文学」主催で、下記の通り開催いたします。

映像技術の発達は、情報共有の広範化や効率化という以上に、わたしたちが世界や人間に接する在り方そのものを変えてしまうような影響力を有しています。本シンポジウムでは、映像のテクノロジーが今日の世界の認識、さらには人間というものの理解にどのように関連しているか、3名の登壇者を招いて、考察します。

日時: 2016年10月28日(金)16:30〜18:30

場所: 岡山大学津島キャンパス 文学部会議室(文法経1号館2階)

登壇者:

・増田展大(立命館大学)「生命のメディエーション——バイオテクノロジーの歴史をつうじて」

・松谷容作(同志社女子大学)「シミュレーション論——宇宙と映像」

・門林岳史(関西大学)「ポストメディア映画論序説」

司会: 岡本源太(岡山大学)

*入場無料・申込不要

主催:平成28年度岡山大学文学部プロジェクト研究「映像表現と人文学」

岡山大学文学部・プロジェクト研究「映像表現と人文学」について

写真や動画など映像表現が氾濫する21世紀において、「ことば」をもとに成立してきた人文学をいかに再構想するか。人文学のあらたな探究/表現の可能性を考える共同研究。「映像」を軸に、異なる専門分野のメンバーが学生と市民に開かれた実験的な企画を行う。

0 notes