Text

展覧会レビュー/須賀亮平

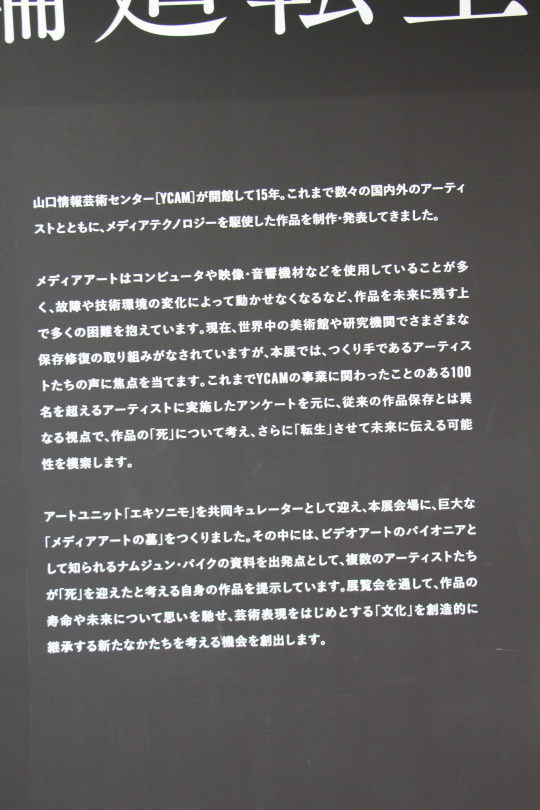

「メディアアートの輪廻転生」はアートユニット「エキソニモ」を共同キュレーターに、「メディアアートの墓」をつくり、その中に複数のアーティストがそれぞれのアートの死生観に基づいて「死」を迎えたとする作品を展示している。これによりアートにおけるメディアの寿命や必然性、保存や修復、作品の魂のありかという問いを投げかけるものになっている。またそこから芸術表現をはじめとする「文化」を創造的に継承する新たなかたちを考える機会を創出するという意図が本展にはあった。しかし「メディアアートの輪廻転生」にはふたつの側面があり、展覧会という枠組みで捉えるだけでは、その総体を把握することはできないかもしれない。

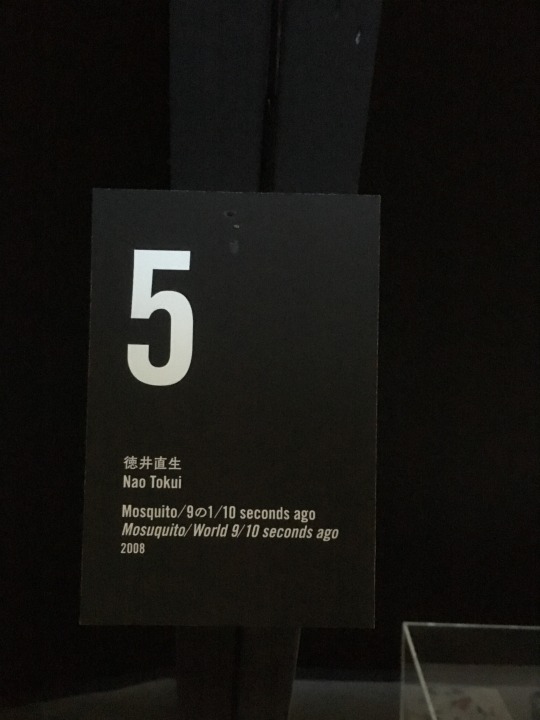

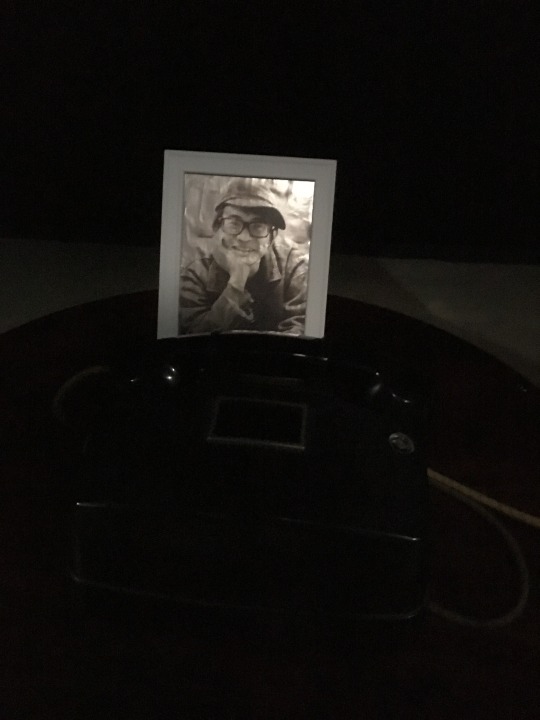

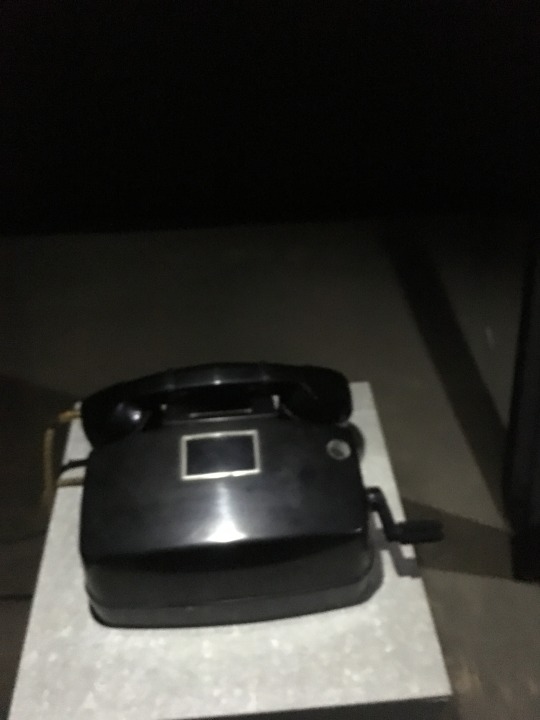

ひとつめが「死」を迎えたとする作品、つまり作品の遺体をキュレーション・展示して、そこから物語をつくる“展覧会”としての側面がある。この側面において、展覧会を見るという体験が、肩透かしを喰らったような何か釈然としない気持ちを持って帰ることになった。これは美術の展覧会として作品を見に行くという心構えで観賞していたことに起因するのだと思うが、本展で展示されているのはあくまで作品の遺体であって、様々な原因によってもう観賞することのできない作品なのである。作品の遺体はYCAMのホワイエにある古墳をイメージして作られた「墓」と呼ばれる山型の構造物の中に10点展示されていて、そのほとんどはガラスケースの中に納められ、博物館の資料展示のように扱われていた。中には触れることのできるものもあったが、作品のコンセプトの部分が欠けた状態のもので作品として成り立たない状態のものであった。これも博物館でよくある体験型の資料のような印象である。展示会場では、それらの作品が死ぬ前はどのような作品であり、どのような体験ができたかをオーディオガイドの説明を通して知ることができるが、あくまでそれは展覧会の図録を読むのと同じような疑似的な観賞であり、作品の観賞体験とは異なるものである。そのような資料展示的な体験は、作品を見るという期待をあっさりと裏切り、作品の観賞体験のない観賞という予想していなかった事態を生み出した。

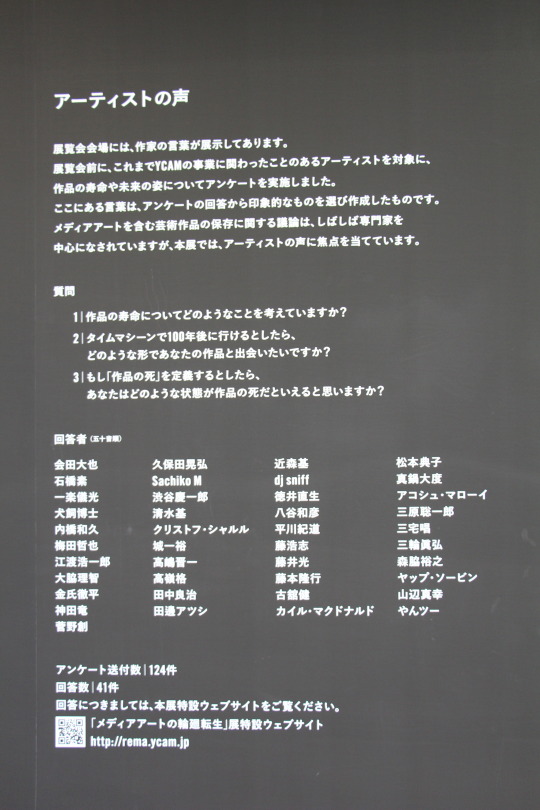

「墓」の外側にはこれまでYCAM事業に関わったことのあるアーティストに送られた「作品の寿命や未来について」のアンケートの回答の一部がプリントされたバナーが吊るされ、アーティストへのインタビュー映像がホワイエの階段の裏にある。これらを読み込むことでようやく「メディアアートの輪廻転生」について触れることができるのだが、展覧会としてそれらを全て観賞しきることは難しく、どうしても流されてしまう要素だと感じた。しかし、これらはふたつめの側面で補完されているのだろう。

(水族館、博物館のことをもっと解像度を上げてみることができそう、逆説的に美術のことも)

そのふたつめの側面がアートの死生観や寿命や未来について、議論を起こすためのプラットフォームとしてのウェブサイトという側面である。アーティストが考える多様なアートの死生観や、この機会に生まれた議論や新たな視点をアーカイブし、ここから議論をさらに発展させていくような仕組みを作ろうとしている。ウェブサイトには展覧会場にもあったYCAM事業に関わったアーティストへのアンケートの回答の全編と、アーティストへのインタビュー映像、それに加えて本展に寄せられて書かれたエッセイなどがあげられている。

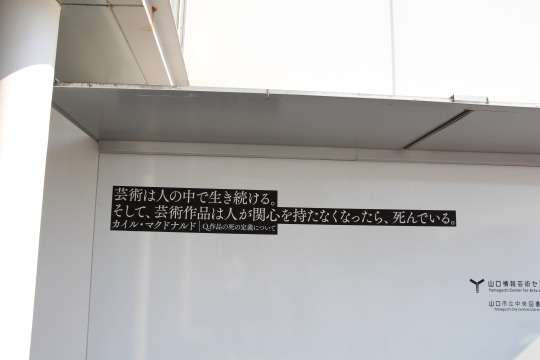

展示されていた10点の作品の遺体からもアートの死生観の幅広さを感じることはできたが、ウェブサイトのインタビューやエッセイを読むことでようやく触れることができる「作品の死」という問題の想像以上の深さがある。そこには「作品の死」という話題がメディアアートの枠を超えて、より大きな問題へと発展して行くおもしろさがあった。「メディアアートの輪廻転生」を展覧会という枠組みだけではない、その前後の議論を含めたアプローチと捉え、今後も時代とともに変化し続けていくだろう「作品の死」について継続的に議論を発展させていくことを期待する。

0 notes

Text

展示「メディアアートの輪廻転生」をみて/蛭間友里恵

メディアアートには機材の故障や技術環境の変化によって作品が動かなくなるというような問題があり、作品を未来に残す上での保存修復や継続的な展示の難しさを切り口とし展示が展開されている。本展示への興味は、①保存修復について周知のとおり特に物理的なモノである作品は長期的に見るとオリジナルのまま残し続けるというのはいつか無理が生じると考えているので、その場合未来に残すべきものをどのように考えるのか。②どちらかといえばマニアックな今回の展示テーマをアート関係者やアートファン以外にどのように共有する配慮がなされているのか、である。

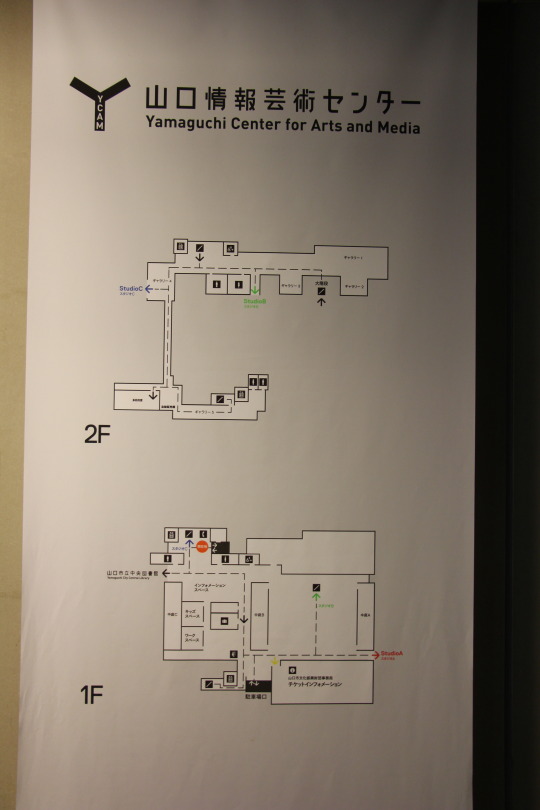

YCAMへは今回を機に初めて訪れた。YCAMは展示スペース以外にも劇場、ミニシアター、市立中央図書館という機能を持ち合わせている。施設の前には、広くてフラットな見渡しの良い庭が広がり、平日にも関わらず地元の人と思われる親子や高校生、ご年配の方などが会話を楽しんでいたり、身体を動かしたり、椅子に座ってくつろいでいたりする姿が伺えた。館内には椅子やフリースペースも多く、施設にはさまざまな目的をもって利用者がやってくるようだった。

メディアアートの輪廻転生展が行われている展示スペースへ足を運ぶ。展示には最大7~10名までといった人数制限が設けられている。受付でオーディオガイドを受け取り、ガイドに沿って展覧会の作品を見ることになる。

この展示にはアーティストが自分の作品に対して“死んだ”とされている作品が並ぶ。生きた作品はいない。オーディオガイドでは展示されている作品が生きている当時の様子や状況、アーティストがこの作品を死んだと定義した理由などが解説される。鑑賞体験は博物館に近い感覚がある。作品を見て自由に解釈し想像を巡らせるような体験とは少し異なるだろう。このように、入場制限を設け、オーディオガイドによって鑑賞が成立し、そこで死んだ作品を見ていくという体験を通して、企画者から鑑賞者に向けてある程度明確にメッセージが届けられるための体裁が整えられていると考えられる。会場に偶然訪れた人、またはアート関係者やアートファン以外の層に向けて、どのようにテーマを共有する配慮がなされているのかという点においてこれはひとつの在り方だと捉えた。そのような層にむけて前提やコンセプトの説明など、展示作品を捕捉する情報の“量”を提供する以外の方法もきっとある。問いを共有する方法、もっといえば問いに関心を持ってもらう、理解してもらう、自分ごととして捉えその人が自分なりの答えを出すために考えていく状況をつくるにはどうしたら良いのか。そのような層にむけて取るべき良い配慮とは何なのか改めて考えさせられた。作品の保存修復という物理的な問題から出発した展示であるけれど、“死”というキーワードにより周囲への興味関心に広がりもあっただろう。それは展示テーマに対して幅広い切り口からアクセスできるひとつの方法でもあったと捉えられるだろう。

本展は特設webサイトにも力が入れられている。ここで、本展への興味でもあった物質的なモノを永久保存することが難しい場合に、どのような方法があり得るのか個人的に一番合点がいったものを記述しておきたい。出展作家である岩井俊雄氏のインタビュー動画では「音楽には楽譜という設計図があり作者以外の人間で再現が可能になる。楽譜は音楽界の発明である」と話す。つまり、自分が死んだ後も作品が復帰・再現できるための「指示書」「設計図」が重要であるということだった。webサイトには出展作家のインタビューが1人15~30分程度、そして企画者からアーティストらに向けて送られた本展示に関するアンケートの回答約40人分が掲載されている。展示会場と特設webサイトを比較した時に、情報量としては特設webサイトの方が多い。このようなことから、今回のように生きた作品が会場に無いとき、何を持って展示を成立とするのか、展示である必要性についても考える機会になった。

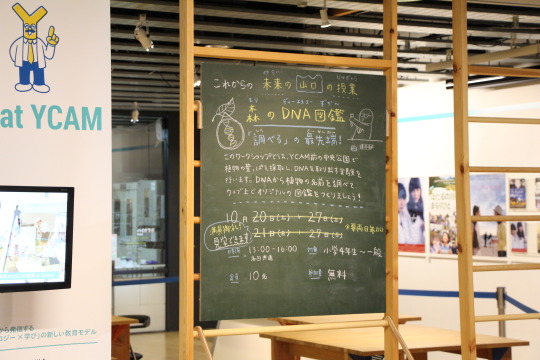

YCAMはメディアアートを軸として様々な技術を持ち合わせているが、本展示以外に同時開催していた「コロガル公園コモンズ」も最新技術というのを売りにしていないことは印象的だ。当日、YCAMスタッフの方が施設案内をしてくださり、その時のお話を覚えておきたい。「メディアアートで体験系ならチームラボとか、自分で考えて作れるおもちゃトイオ(SONY)みたいなのもがあるけれど、技術で思いきり遠くにジャンプする方法ではなく、目に見える範囲で身の回りや同じ施設を利用している相手と一緒に何ができるか考えて作っていくという方針」だそうだ。それが山口という場所で尖ったテーマを扱いながらも15年継続していられるひとつの理由なのではないだろうか。

0 notes

Text

展覧会レビュー/大野高輝

YCAMで開催されていた「メディアアートの輪廻転生」とは、メディアを扱った「作品の「死」について考え、さらに「転生」させて未来に伝える可能性を模索します。」(YCAM メディアアートの輪廻転成公式ホームページより)というものだった。YCAMに関わったことのある100名を超える作家にアンケートをお願いし従来の作品保存とは違う観点で、作品の「死」そして「転生」の可能性について模索していた。

メディアアートと言われて私はなんとなく映像作品を思い浮かべた。そしてデータさえ残っていたらなんとでもなるじゃないかと思っていた。しかし作品で使ったOSが更新されただけで動かなくなったり、装置が故障した時に代わりのものが技術の進歩によりさらに良いものになってしまっていたり、作っている会社の事情により生産終了していたりという理由で完璧に元どおりに戻すことが難しいということが起こっているらしい。実際にナムジュンパイクのブラウン管を使った映像作品はブラウン管自体が生産終了しているのでこの課題に直面している。そのような経済活動が作品に予期せぬダメージを与えるとは、目の前の作品に込められた意図を読み解こうと鑑賞しているだけでは考えられないことだった。確かに作品をつくるときに使われる物は時代によって変化していき、社会の構造と同じように作品の構造も複雑になればなるほど自分1人では完結していないことが増えていくのだろう。目の前の作品は作者の手によってだけ作られたものではなく、他の目に見えない人の手を借りている。そして技術の発展というものは瞬く間にやってくるので築いた時にはすごいスピードで次々と過去の物となっていく。

そんな中でメディアアートの「死」と「転生」について作家の目線から考えていくというのは、新作をつくるときに考えることとは一味違う展開の仕方を私たちに見せてくれた。

展覧会の方法としては、そのアンケートの結果をホームページにて公開し、うち何人かの作家の自分が死んだと思う作品を古墳を模した展示室の中で再展示し、彼らの考えるその作品が死んだ理由を音声データで一つ一つ聞きながら鑑賞するというものだった。

私はそのような展示の方法が博物館のようだと思った。この道具(作品)は今からおよそどれくらい前に、誰によって作られ、どのような機能があったのか、そしてなぜ使われなくなって(死んで)しまったのか。一つ一つにきちんと理由が記載され情報が蓄積されていく様は博物館の展示と似ている気がしたからだ。そしてこの展覧会はきちんと作家の言葉から考えることによって一見過去の作品を扱っているようでいて、もう一度作家がどう向き合っていくか考える場になっていた。このことも現代で過去の遺産を捉え直している博物館のあり方に似ている気がした。つまりもはやメディアアートという特殊性ではなく、いま過去作をどう捉えているかが企画者側から作家に問う展覧会になっていた。

この方法はもう亡くなってしまった作家に対しては行うことができないが、まだ生きている作家のこれからの作品の残し���について、そしてこれからのそれぞれの作品の転生の可能性について考えていくことができるものだと思う。その作品は今の時代においてはどう考えるべきなのか自分で再評価を行う。そうすることにより、作品の本質がどこにあるのか多角的に知るための一つの調査方法になりうるのではないだろうか。

と同時に、ふとミロのヴィーナスのことを思い出した。それはとても有名な彫刻の一つだ。その彫刻が有名とされている一端に、私たち現代人は両腕が不在なことをいいことに時に科学の力を使い、どんな形だったのか・どんなポーズを取っていたのかについてのたくさんの説が考えられていることがあると思う。このような感じで100年1000年後に様々な人が好き勝手に転生させることを想像することは面白い。別に100%完璧な保存状態ではなくとも60%無事で残りの40%ほどは想像力の中でのちの時代の人たちがそれぞれが補完していく、もありだと思う。しかしそのような勝手な「転生」でゾンビなのかフェニックスなのか決められるのはたまったものではない、と思うならしっかり残しておける方法を考えなければいけない。つまりメディアアートというものは思っていたより耐久性の弱い素材だと受け入れ制作する必要があるということだと思う。

0 notes

Text

展覧会レビュー/藤本悠里子

私たちが知っている中でおそらく最も政治的な民族であるローマ人の言葉では、「生きる」ということと「人びとの間にある」(inter homines esse)ということ、あるいは「死ぬ」ということと「人びとの間にあることを止める」(inter homines esse desinere)ということは同義語として用いられた。

ハンナ・アレント『人間の条件』より

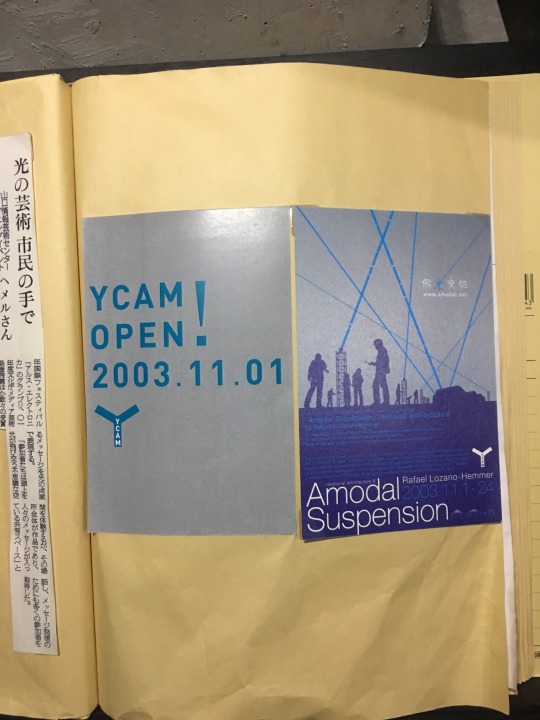

2018年10月25日、山口情報芸術センターにて開催されていた「メディアアートの輪廻転生」展を見た。本展は「これまでYCAMの事業に関わったことのある100名を超えるアーティストに実施したアンケートを元に、従来の作品保存とは異なる視点で、作品の「死」について考え、さらに「転生」させて未来に伝える可能性を模索」することを目的とする展覧会であった。会場には古墳を模した「メディアアートの墓」が置かれ、内部には作者自身が「死を迎えた」とする作品が展示される。鑑賞者はオーディオガイドを聞きながら、安置された10つの死体と向き合うこととなる。そこで、耐久性のない機器やソフトウェアを用いるメディアアートの保存・継承について考えを巡らせるのだ。

ところで、その前日24日に、山口情報芸術センターから車で5分のところにある湯田温泉の西の雅常盤旅館で、「女将劇場」というショウをみた。西の雅常盤旅館の「女将」が踊りに太鼓、マジックショー、琴演奏、水芸など、約50種ほどのパフォーマンスを次々と展開する約90分にも及ぶ公演である。それぞれのパフォーマンスの質はお世辞にも高いものだとはいえず、場面転換やスタッフの連携はもうグタグタのグタッグタであった。しかし、恐ろしいのはこの「女将劇場」という公演、何十年前も継続して毎夜開催しているということだ。

「メディアアートの輪廻転生」展、そして「女将劇場」というこのあまり脈略のなさそうな2つの出来事を比較して考えた時、頭の中に「永遠対不死」の構造が浮かび上がった。「永遠対不死」とはドイツ出身の女性思想家 ハンナ・アレントの著書『人間の条件』の中で登場する言葉だ。アレント曰く、「不死」は神々や自然、動物に与えられたもので、ギリシャ人は人間以外の宇宙の万物は死なないとしていた。例えば動物は、個体としては死ぬけれど、種族として、自然界として見たときにはずっと同じことをしている。つまり、種として絶滅しないことを目的とし、ずっと生命の円環運動を行なっている。それが「不死」である。しかし、その中で人間だけが「生から死までのはっきりとした生涯の物語を持って」おり、「始まり」と「終わり」のある直線を辿ることで、生命の円環運動を切断している。そんな可死性をもった人間のみが、個々の生命を超えて永続する「工作物」を作ることができる。死を超えて永続する「思考」を世界に残そうとすることは「永遠」に係る試みであり、つまりこれは「作品」を作ることと一致する。

「メディアアートの輪廻転成」が主題とする作品の継承はまさに「永遠」を担保するために必要な業務のことであり、人間が文化や造形物や言葉を継承しようとするのは、宇宙の中では特異であるが、人間活動としては当たり前の試みである。しかし、その中で不死への努力を続けていたのが西の雅常盤旅館の「女将」である。「女将劇場」の特徴として、挙げられるのは登場する「女将」は一人ではないということだ。主にほとんどのパフォーマンスの主役として振る舞う「女将」と、公演後半に白装束を着て登場する「女将」の母「大女将」そして、後継者として「女将」に振り回される娘「若女将」の3名が「女将」なのである。そして「女将劇場」とは、西の雅常盤旅館にて毎夜様々なパフォーマンスで人々をもてなす「女将」という生き物の円環運動が実践される場なのである。女将・宮川高美という個体がいなくなったとしても種としての「女将」はすでに個体の死を超えたところにある生態系を獲得している。

「メディアアートの輪廻転成」展の考察に戻ると、本展覧会において作品の「死」を決定するのは作者本人であった。しかし、冒頭のローマ人の生死感に基づくとするならば、「墓」に人が踏み込んだ時点で作品は「生」を取り戻し、鑑賞者が「死んだ」作品のことを議題にするたび、延命され続けることとなる。それは展覧会という形式の中に「人びとの間に作品を置く」という要素含まれているからだ。つまり、「メディアアートの輪廻転成」展では「死んだ」作品が展覧会によって今!まさに!転成を遂げている状態が現れていた。2018年10月に山口で同時発生していた「女将劇場」と「メディアアートの輪廻転成」展とは、(代々世襲することで「女将」は)「死なない」あるいは、(展覧会に出すことで作品は)「個々の生命を超えて永続する」という異なるを手法をとりながら「死(inter homines esse desinere)」を克服し、この上なく「生きる(inter homines esse)」ことに真摯に向き合った試みであった。

藤本悠里子

0 notes

Text

藤本/山口DAY1

飛行機移動中、『メモランダム』を読んでいて、何度も登場する浅田彰さんのポジションに「?」となる。作家との親密性がトークイベントの書き起こしからも、批評文からも追悼文からも溢れていた。批評家として作品に対する独自の解釈を解きながらも、時に作家の言葉を代弁し、作家に意見したりもする。盟友感。浅田さんが古橋さんに対して語る言葉は普通の作品だけを見ている批評家の言葉とは違って聞こえてしまう。そのポジションはなんだ。それが美術(仕事)と人生は地続きということなのか。

______

実際に山口につくと、今のところ普通に観光をしているので、楽しい。でも旅先だからこそ、普段から関わっているはずの同行者との会話は普段とは違うように思えたりする。きもいことを言うと、多分この旅行のことは、後に大学院時代を思い返した時に記憶として残るのだと確信している。明日からの内容が楽しかろうが苦しかろうがどうなろうが、「ゼミ旅行」というフォルダは作ってあって、容量も空けてあって、中にはまだ何のデータも入ってないけど、今のところ「ゼミ旅行」フォルダは保存される予定になっている。普段は今日の出来事は忘れるかもなとか、考えるまでもなく過ぎ去って行くけど、(つまり現在の出来事を未来と結びつけることなく、結果的に残ったものが過去の出来事として記憶されるのだけど)この旅行が後に過去の出来事として記憶されることを前提に現在時に立つとなると、今すべき振る舞いをするという基準とは別の、未来から思い返した時に思い出として美しくあるように振る舞うという基準が発生して、普段の振る舞いに枷が一つ増える。

それと同じように美術館(美術史)という大きなハードディスクの中に、自分の作品が保存される可能性を前提に作るとなると、今すべき表現とは別の、記録しておかなくちゃいけないとか、耐久性がある形に落とし込んでおかなきゃいけないとか、本当は現在時にはしなくていい振る舞いを気にしてやっているアーティストもたくさんいる。

枷の一つを別の誰かに託せたら、アーティストは自分にしかできない仕事を精一杯やることができるのだろうか。

0 notes

Text

蛭間/コロガル公園メモ

エデュケーターの山岡さんにコロガル公園コモンズの案内をしていただいた。

未来の運動会

テーブルを囲うだけで考えるのではなくて

実働して考えるみる

体を動かして試せるところがワイカムは良い。

エデュケーター山岡さん「一言添えておきたいのは、

メディアアートで体験系ならチームラボとか、自分で考えて作れるSONYのトイ・プラットフォーム「トイオ」みたいなのがあるけれど、技術で思いっきり遠くにジャンプする方法じゃなくて、目に見える範囲で、身の回りや同じ施設を利用している相手と一緒に何ができるか考えて作っていくという方針。」

→この方針がとてもYCAMの魅力として納得しました!

0 notes

Text

蛭間/輪廻転生メモ2

・高嶺格

作品のコードが一ミリも理解されなくなった時

ものが残ってても意味ない

コンテクストが共有されなくなってしまったら意味がない

・梅田哲也

時代や世間に対する毒や批評性を

→ボディの死、身体の死でスタートしたのが社会的な死に広がっていった

美術館でやってる修復保存から出発してるけど、ストレートにその問題に提言するのではなく

死生観/作品とは何か

の問いに広がっていった

アンケートで具体的な提案があった人を選んでる

生きた作家8人

ナムジュンパイクを死んだとこちらで決めるのもよくない

壊れた作品ないか、ナムジュンパイクアートセンターに連絡した

作家が死んだと思う作品を展示してある

墓の中に作品が埋葬=展示してある

オーディオビジュアルガイドを聞きながら作品をみる

ザ・ミュージアム的な

オーディオガイドはポータブル再生プレーヤーの歴史が見れるように

紙/CDウォークマン/アイパッド

アイポットシャッフル/アイポットタッチが一番おススメ

全部聞くと30分

全部何人分かあるわけではなく、オーディオガイドの数は出てるだけ

中が狭いので、7〜10人まで人数制限

記録メディアのアウルフーベン

寿命チャート化している

マイクロフィルム500年もつ

記録メディアの歴史を追いつつ

墓も未来に伝えるための記憶メディアととらえている

墓のデザイン

なるかわはじめさん

ドーム状の構造を得意としている

構造計算

40人くらい登っても大丈夫

オープニング登れるようにしていた

複数人登ると子供が転がってしまった

お墓の中では作品の死を考える場

分からずに上で遊んでいる子供たち登れるように

インタビューダイジェストが20分くらい上がってる

Webサイトでフルのが上がってる

オーディオガイドで言われていた事

作品の死から文化の継承について考えるため

メディアアートは彫刻よりも耐久性がない

0 notes

Text

蛭間/輪廻転生メモ1

>キュレーター吉崎さんのお話

作品の修復保存からスタートした展示

エキソニモと展示をすることだけ決まってた

アートファン層があまり山口は

あつくないなという印象

エキソニモはニューヨークで活動したり、濃くリサーチ

どうやって問題を共有できるか

マニアックなテーマ

パブリックに、普遍的に。

→「作品の死」にフォーカスあてる

中谷さんの霧の作品も2・3年で動かなくなる

ワイカムは作品収蔵しない

メディアアート

機械を作品の一部として保つ

動かすほど使えなくなっちゃう

磨耗してしまう

ナムジュンパイク

ブラウン管を作品に取り込む

ナムジュンパイクが死んだあとに

ブラウン管も製造中止になって困ってる

それで10年くらい経ってる

芸大で芸術作品の保存の展示やってた

液晶をブラウン管にはめ込んでる

アーティストの声が阻害されがち

美術館はオリジナルを保っていかなければいけない

アーティストは表現を手を加えてでもアップデートしていく

両者の向いている方向が違う

ワイカムはアーティストの声に焦点を当ててみよう

声を元に展覧会が作られた

どの部分を残したらいいのか

部分:ゴースト?呼び方決まってない

その部分を残したら作品として

いられるんじゃないか

一緒に仕事したことあるアーティスト120人にアンケートをおくった

返って来たのが42人

アンケートの一部を空間に展示している

ダンス、ミュージシャンいろんな人

アーティストと名乗っていない人には送ってない

・寿命ってどれくらい?

・作品の死とはどのような状態

・タイムマシンでいけたらどう作品と再開したいか

・墓に入れたい作品あるか

死の定義がいろいろあるなという印象

いろんな死生観がある

人々の記憶に残れば作品として残ってる

特にパフォーマンスの人はモノとして残らないことが多いから

作品を共有した人、見た人がいる限り、という人が多かった

0 notes

Text

須賀/メモ書き

メディアアートの輪廻転成

作品の観賞体験がない形式での展示。

観賞体験がないことでなにかがポッカリぬけている、けどその穴を埋めるような要素があるようにも感じとれる。

観ているのは死んだ作品、それが死ぬ前はどうだったかという説明とそれによる想像。

それによってどこか肩透かしを食らったような、ここにあるけど、ここにないなにかに思いを馳せるような展示。それはキセイノセイキと似ている構造かもしれない。

墓と聞いて最初に思い浮かべたのはアートビン。あとで調べる。

展示としては、博物的資料としての側面が強かった?

作品自体を保存、修復する必要があるのか?という問いがアーティストそれぞれに問われるべき問題だとして、その答えが人それぞれで、展示で投げかけていることの前提が皆違う。

そのことはインタビューで見えている部分でもある。けれどある程度キュレーションによって恣意的に操作された前提として存在する。

新たな問い

死がない作品とは?

どの時点で死を受け入れるべきなのか?

追記10/31

・モニュメンタルなお墓

YCAMすごいよかった

けれど、あれが秋田にできたとして成功するか?

これからできるものにはその先の予測が必要。

大きい何かハブのようなものがあった上でのオルタナティブ……

0 notes