Text

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>最初の働きアリが羽化してから</TITLE>

</HEAD>

<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#2a04ff" VLINK="#ff0a11" ALINK="#FFFFFF">

<H1>最初の働きアリが羽化してから</H1>

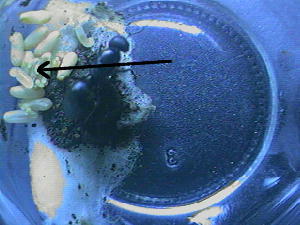

<IMG SRC="07041.jpg"><P>

<TABLE BORDER=0>

<TR><TD>

7月6日<BR>

朝、働きアリは3匹になっていた。穴は掘っていなかった。ベランダに出し、外界に通ずる穴を開放した。ガラスの内側に土がこびりついて中が見えにくくなっていたので、3枚目のガラスを横から入れ、元から付けていたガラスを押し出すようにして入れ替えた。横の木材が細かったので、容器全体がきしんでアリがあわてていた。働きアリのうち1匹は羽化したばかりらしく繭の上でじっとしていたが、他のアリは繭を持ち上げられるようになっていた。でも、女王アリを含め、繭をどこに集めるかとかどこに穴を掘るかとかは、1匹ごとにバラバラに仕事していた。外に通ずる穴の周りに砂糖をまき、放っておいた。<BR>

<BR><HR>

7月7日<BR>

働きアリは3匹とも働いていた。女王アリは繭の上でじっとしている。穴は暗い方のガラスに沿って掘られていたが、途中らしく女王アリも繭も地面の上にある。砂糖の状態から、外にはまだ出ていないらしい。穴が小さかったかもしれない。ドクガとクロナガアリの女王アリの死骸を置いておいた。<BR>

<BR><HR>

7月14日<BR>

巣の深さは5cmくらいで、幼虫がちらっと見られた。働きアリが巣の外を歩いていたが、外界には出ていなかったので、容器のふたを外した。そのままだとガラスが両脇に倒れてしまうので、洗濯ばさみでごまかした。そのうちふたの穴を広げて付け直そうと思う。<BR>

<BR><HR>

7月18日<BR>

働きアリが5・6匹はいる。8mmくらいの大きめの働きアリもいる。どのアリも腹が膨れていたので、砂糖のところまでは餌取りに行ったのだろう。ガラスに土がこびりついて中が見にくかったので、反対側のガラスも換えようとしたら、土が一緒にスライドし巣がつぶれてしまった。あわてて戻したが、巣がぐちゃぐちゃになってしまった。<BR>

<BR><HR>

7月20日<BR>

ガラス換えに再挑戦した。巣は原形をとどめないくらいに破壊されたが、アリは無事だった。手のひらをガラスで切った。女王アリが土の下敷きになったが、働きアリは1匹を除いて掘り起こそうとしなかった。「女王アリが下敷きになっている」などという情報は伝達できないのだろう。結局自力で這い出した。<BR>

<BR><HR>

7月21日<BR>

巣の元の入り口は18日のガラス替えでふさがっていたのだが、20日のガラス替えでできた巣と外をつなぐ割れ目が、働きアリによってふさがれていた。餌はどうするのだろうか。腹が減ったらまた掘り返すのだろうか。<BR>

<BR><HR>

8月5日<BR>

久しぶりに水をやった。日陰に置いてあるためか、なかなか乾かない。働きアリは5匹ほど、繭や大きい幼虫もそれくらいいた。女王アリの腹が小さいのが気になる。外に砂糖をばらまいておいた。巣のそばのクモの巣は、一応壊しておいた。捕まえたクモはベランダの外に放り出した。<BR>

<BR><HR>

8月13日<BR>

1週間ぶりに山から帰ると、土が少し乾いていた。本当は容器の下を水に沈めて毛細管現象で土を湿らす予定だったが、面倒なので上から水を流した。巣に浸水するとアリが土を巣の壁のあちこちに付けて、巣の中が見えにくくなってしまう。巣から離れたところに慎重に水を注いだ。巣が容器全体に広がるまではこの方法で水をやろう。繭や幼虫は何個も見えたし、女王アリの腹もそんなに小さくなかったが、働きアリが4匹しか見えなかったのが気になる。付近のクモの巣を掃除していったら、クモの巣にかかった働きアリを1匹見つけた。<BR>

<BR><HR>

8月28日<BR>

いつの間にか部屋が容器の一番底にあった。水をやっていないのに土が湿っていたので、大雨の時浸水して、慌てて掘ったのだと思う。働きアリは3匹。繭は1個。女王アリの腹は限界まで小さくなっている。1匹の働きアリが幼虫を咬んでいた。いつまでもつだろうか。一冬も越せずに終わるかもしれない。なんかいい手はないものか。<BR>

<BR><HR>

9月14日<BR>

土がからからに乾いていたので、慌てて水をやる。働きアリ1匹。小さな幼虫2匹。女王アリの腹は何を食べたのか少し膨らんでいる。<BR>

<BR><HR>

9月15日<BR>

玄関に落ちていたゴミムシの死骸を容器の中に入れておいた。もっと早くから餌をやっておけばよかったかもしれない。<BR>

<BR><HR>

9月19日<BR>

女王アリも働きアリも消えていた。餌取りから帰らない働きアリを待てず、自ら餌取りに出掛けたと思われる。部屋の真ん中には小さな幼虫2匹がぽつんと。地表に通ずる穴は、女王アリが通れるぎりぎりの大きさに広げられていた。穴から10cmに置いたゴミムシの死骸は手が着けられていなかった。ひょっとして戻ってくるかもしれないので、幼虫が生きている間はそのままにしておく。<BR>

<BR><HR>

9月23日<BR>

やはり女王アリは帰らない。幼虫はそのまま。ゴミムシにはかびが生えていた。(だから餌はむやみと容器に入れるべきではない。土が腐ってアリが病気になる。)<BR>

ここまで早く働きアリが減るとは思っていなかった。何が悪かったのだろうか。容器だろうか。餌のやり方だろうか。幼稚園の頃から何度も飼おうと試みてきたのに、未だに1年以上飼うことができない。難しいものだ。<BR>

</TD></TR></TABLE>

<BR><HR><ADDRESS>高橋 秀徳/[email protected]<BR>

Mail:[email protected]</ADDRESS><P>

</BODY>

</HTML><HTML>

<HEAD>

<TITLE>クロオオアリとは</TITLE>

</HEAD>

<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#2a04ff" VLINK="#ff0a11" ALINK="#FFFFFF">

<H1>クロオオアリ(アリ科・膜翅目)<ADDRESS>Camponotus japonicas Mayr</ADDRESS></H1>

<IMG SRC="joouari.gif"><IMG SRC="haarimes.gif"><IMG SRC="haariosu.gif"><BR>

<TABLE BORDER=0>

<TR><TD>

左から、女王アリ・若い女王アリ・オスアリ。<P>

体は黒色で光沢は少ない。よく見ると褐色の剛毛が有り、特に腹部末端に多い。頭楯は円味を帯び、少し突出する。最も普通に見られるアリで、乾燥地を好み巣を作る。日本・朝鮮・中国等に広く分布する。羽蟻は5~6月に飛び出す。<P>

女王アリ 体長17mm 開張36mm<BR>

オスアリ 体長10mm 開張21mm<BR>

働きアリ 体長7~13mm<BR>

</TD></TR></TABLE>

<BR><HR><ADDRESS>高橋 秀徳/[email protected]<BR>

Mail:[email protected]</ADDRESS><P>

</BODY>

</HTML>

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>最初の働きアリが羽化するまで</TITLE>

</HEAD>

<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#2a04ff" VLINK="#ff0a11" ALINK="#FFFFFF">

<H1>最初の働きアリが羽化するまで</H1>

<TABLE BORDER=0>

<TR><TD>

<A href="05250.jpg">5月25日</A><BR>

午後6時、家へ帰ろうとしていたら、目の前をクロオオアリの女王アリが歩いていた。結婚飛行を終え、羽を切って巣作りをする場所を探しているらしい。思わず捕まえてしまった。体をつままないように、両手で追い込んで手に登ってくるようにしむけた。ルーズソックスの女子高生がPHSでしゃべりながら脇を通り抜けていく。ちらちらとこちらを見るが、僕の知ったことではない。両手を合わせて空間を作り、そこに納めて家路についた。<BR>

小さな瓶に入れた。湿らせた脱脂綿を入れ、砂糖をひとかけら入れた。結婚飛行を終えた女王アリは、もう使うことのない胸の筋肉を溶かして子供を育てるが、餌を与えた方が子育てがしやすくなる。<BR>

<A href="05251.jpg">触角の掃除</A>。<A href="05252.jpg">足の掃除</A>。<A href="05253.jpg">掃除で得た体表ワックスなどを口に運ぶ</A>。<BR>

<BR><HR>

5月26日<BR>

朝、まだ卵を産んでいなかった。脱脂綿の余分な水分を取り、お椀をかぶせて暗くした。夜、まだ卵を産んでいなかった。よっぽど巣のえり好みの激しい個体だと思われる。ティッシュペーパーを軽く丸め、容器に詰めた。ティッシュを適当にかみちぎって部屋を作り、産卵してくれることを願う。写真撮影はあきらめた。<BR>

<BR><HR>

5月27日<BR>

夜、まだ卵を産んでいなかった。ティッシュの余分な水分が逃げるようにした。<BR>

<BR><HR>

5月28日<BR>

朝、まだ卵を産んでいなかったので、8割ほど土を入れたジャム瓶に移し、薄暗いところにおいた。夜、穴を掘らずに卵(長径1.2mm、短径0.6mmのソラマメ型。白色だが、中心から少しずれたところが1ヶ所黄色くぼんやりしている。)を2個産んでいた。もとの小さな瓶に入れ、今度は脱脂綿を堅く絞って入れた。卵はつるつるでお互いくっつかないため、針の先で移すのに苦労した。アリは目が悪いので、顎から落としてしまった卵を触角でさがす様子は、落としたコンタクトをさがす人に似ている。触角の先に触れないと認識できないらしい。<BR>

<BR><HR>

5月29日<BR>

朝、卵はそのまま。小さな瓶は居心地が悪いと見えて出口を探していたが、時々戻って卵をなめていた。夜、卵が3個になっていた。<BR>

<BR><HR>

<A href="05301.jpg">5月30日</A><BR>

朝、卵が6個になっていた。落ち着いたようなので、撮影した。夜、卵は脱脂綿の上に移されていた。<BR>

<BR><HR>

5月31日<BR>

夜、脱脂綿に水を2滴落とした。アリは卵をなめるとき、顎ではなく2本の前足で押さえながらなめている。<BR>

<BR><HR>

<A href="06010.jpg">6月1日</A><BR>

1:50頃、ふと見たら足を踏ん張り体を軽く曲げた状態で1回けいれんした。そのまま見ていたら、腹を曲げて触角で腹の先端を探りながら口でなめ始めた。ゆっくりと白い卵が出てきて、1~2分ほどで産卵し、顎でくわえて他の卵の所へ持っていった。数えたら卵は8個だった。<BR>

<BR><HR>

<A href="06030.jpg">6月3日</A><BR>

夜、外泊から帰ってきたら卵が11個になっていた。しかし女王アリの様子がおかしい。じっとして動かない。よく見ると脱脂綿が乾いていた。堅く絞ったので、保水量が足りないらしい。スポイトで水を与えたら与えすぎて、女王アリは浸水と思い、土のかたまりを移動したり脱脂綿にかみついたりと慌てだした。自然状態でも雨で浸水すると、掘った土で浸水箇所をふさぐのだろう。脱脂綿に吸収し切れていない水分を吸い取ったら卵の世話に戻った。<BR>

<BR><HR>

<A href="06040.jpg">6月4日</A><BR>

夜、卵は12個になっていた。全体が白い卵と、1/4ほどが透明で残りが黄色い卵がある。白い卵は産卵から1,2日以内である。<BR>

<BR><HR>

<A href="06050.jpg">6月5日</A><BR>

夜、卵は14個になっていた。一塊りになっているので、いい加減数えるのがつらくなってきた。中学の頃に飼った記録によると、最初に産む卵の数は十数個、産卵から孵化まで約2週間であった。いくつかの卵は、先に孵化した幼虫の餌になる。だったら初めから産まなければいいのにと思うが、早く成長した個体が死んだときのためだろう。<BR>

<BR><HR>

<A href="06060.jpg">6月6日</A><BR>

夜、卵は15個になっていた。15個も産んだのに、腹は捕まえてきたときより大きくなっている。砂糖は本当に少ししか与えていないので、溶けた胸の筋肉の成分が腹に蓄えられているのだろう。<BR>

<BR><HR>

<A href="06070.jpg">6月7日</A><BR>

夜、卵は17個になっていた。今までクロオオアリは十何回も飼ったような気がするが、こんなに産んだのは初めてだと思う。女王アリは普段は卵の上に覆い被さるような格好でじっとしている。撮影の時動いているのは、カメラをセットするときの震動で驚いているからだ。毎日のように驚かして申し訳ない。<BR>

<BR><HR>

<A href="06080.jpg">6月8日</A><BR>

夜、卵は17個のまま。ひょっとして1個産んで1個食べたりとかしているかもしれないが、1日中見ているわけではないので分からない。高校の頃、毎日ガラスケース内のアリの巣を2時間くらい見ていたことがあった。専門書にも載っていないようなアリの性質を発見できた反面、成績ががた落ちして大変だった。今ならビデオを使って観察できるが、もうそんなことまでする気にはなれない。<BR>

<BR><HR>

<A href="06090.jpg">6月9日</A><BR>

夜、卵は21個になっていた。条件も悪いはずなのにこんなに産むなんて信じられない。<BR>

<BR><HR>

<A href="06110.jpg">6月11日</A><BR>

夜、卵は23個になっていた。脱脂綿が乾きかけていたので、水をやった。一部の卵がしなびた感じになっている。卵は水分を周りの土や空気から得るらしい。女王アリがなめるから脱脂綿が乾いても大丈夫だと思っていたが、違うようだ。経験上孵化「予定日」は12日なのだが、遅れるかもしれない。<BR>

<BR><HR>

<A href="06120.jpg">6月12日</A><BR>

夜、卵は21個で、2匹が孵化して体長1.5mmほどの幼虫になっていた。幼虫は白いウジ虫型で、体の中心を貫く腸が黒く見える。細くなっている頭を折り曲げているので、ぱっと見卵と同じ形だが、頭が腹から少し浮いて突起状に見えることと、卵にはない体節を手がかりに見分けた。(<A href="06121.gif">こんな形</A>)卵の殻は他の卵と一緒にあった。食べれば少しでも栄養になるだろうに。卵を移動するときは一緒に移動しているので、区別できないのかもしれない。<BR>

<BR><HR>

<A href="06130.jpg">6月13日</A><BR>

夜、卵は22個で、幼虫は3匹だった。幼虫のうち2匹はもう体長2mmくらいに成長していた。小さい幼虫がなぜか1匹だけ離れたところにいて女王アリに無視されていたので、針で他の卵の上に移した。ひょっとしたら余計なお節介だったかもしれない。今日の写真では、女王アリの左中足の上の方に、体が斜め右下を向き、頭を右上の方に曲げている幼虫がいます。見えるでしょうか…<BR>

<BR><HR>

<A href="06140.jpg">6月14日</A><BR>

夜、卵は19個で、幼虫は6匹だった。どうも、産卵から孵化までは正確に15日らしい。それから、卵と幼虫、幼虫の中でも体の大きさによって置き場所を分けて世話するようになった。1つの塊になっていたときに比べて、数えるのが楽になった。また、卵の殻は食べられているらしい。いくら探してもないので、12日に観察されたのは偶然だろう。おそらく、孵化できる状態になった卵は何らかの化学物質を出し、女王アリがそれを感知して顎で殻を破いて食べることで孵化するのだろう。自力で孵化したりする可能性もあるので、いつか観察したい。<BR>

<BR><HR>

<A href="06150.jpg">6月15日</A><BR>

夜、卵や幼虫の数はそのままだったが、幼虫のうち1匹が3mmほどにまで大きくなっていた。女王アリは、成虫を早く得るために、先に成長した幼虫を集中して育てるそうだ。<BR>

<BR><HR>

<A href="06160.jpg">6月16日</A><BR>

夜、卵や幼虫の数はそのままだったが、幼虫のうち1匹が4mmほどにまで大きくなっていた。逆に、最後に孵化した幼虫は体長1.5mmほどのまま変わっていなかった。餌をほとんどもらっていないのだと思う。ところで今までの写真を見てみたらぼんやりしてよく分からなかったので、今日はちょっと工夫してみました。今度こそ幼虫の形が分かると思います。<BR>

<BR><HR>

<A href="06170.jpg">6月17日</A><BR>

夜、卵は16個で、幼虫は9匹だった。一番大きい幼虫は5mmほどにまで大きくなっていた。働きアリが羽化したら、もっと大きくて外に餌取りに出られる容器に移さなければならない。設計図は頭の中に大体書いたので、早いうちに作りたい。<BR>

<BR><HR>

6月19日<BR>

夜、1匹の幼虫が、底のガラスや周りに積まれた小さな幼虫を利用して繭を作っていた。幼虫の数を数えようとふたを外したら、女王アリが幼虫を移動し、作りかけの繭が壊れてしまった。今日は撮影はあきらめよう。6mm位の幼虫は他に2匹いて、その他の幼虫はみな2mm位の大きさだった。<BR>

<BR><HR>

<A href="06210.jpg">6月21日</A><BR>

夜、卵9個、幼虫11匹、繭3個、位かなあ。幼虫のうち、3匹が5mm位だった。繭はベージュで、頭側の方が少し太い。繭のうち1個は尾側が黒くなっていた。幼虫の間ずっとため込んでいた糞を、蛹化の際に一気に排泄したものだと思う。糞をため込むのは汚いと思うかもしれないが、羽化の後繭と一緒にまとめて捨てられるので衛生的なのである。カブトムシ幼虫の腹の先が黒いのも同じである。以前ハチ関係の本で読んだことなのだが、昆虫は先口動物なので、胚にできた最初の陥没が口や食道になるのだが、その反対側も陥没して後腸に、中胚葉性に中腸ができるそうだ。そして普通の、例えばチョウの幼虫は孵化の時点で全ての腸がつながるが、ハチの幼虫は中腸と後腸がつながらないまま孵化するそうだ。そして蛹化の際に中腸と後腸がつながり、中腸にため込まれてきた消化物が排泄されるそうだ。アリも同じだと思う。スズメバチではその排泄物があの6角形の部屋の底に押し固められて巣の強度向上に一役買っているそうだが、アリの場合は役には立っていないと思う。<BR>

<BR><HR>

<A href="06220.jpg">6月22日</A><BR>

夜、前日と余り変わらず。ただ、6mmほどの幼虫が1匹、頭を激しく動かしていた。繭を作っているのだと思う。早く新しい入れ物を作らねばならないが、なかなかハンズに行けない。それから更新が遅れたのは、パソコンの再インストールをやっていたからです。さっきFTPのソフトをインストールしたばかりです。<BR>

<BR><HR>

<A href="06230.jpg">6月23日</A><BR>

夜、前日の幼虫が1匹繭になった他は余り変わらず。女王アリの腹がなかなか小さくならないのが不思議だ。<BR>

<BR><HR>

<A href="06240.jpg">6月24日</A><BR>

夜、卵5個、幼虫14匹、繭5個。新しい繭ほど白い。容器の壁面に付いた水滴に土が付けられていた。水が壁からしみ出していると勘違いしているらしい。余計なストレスを避けるためにも何とかしてやりたい。今は容器をビデオデッキの上に置いているため、デッキの熱で容器の底面だけ暖まり、蒸発した水分がより温度の低い壁面やふたに結露していたのだと思う。容器の置き場所を変えてみた。<BR>

<BR><HR>

<A href="06260.jpg">6月26日</A><BR>

夜、繭が7個に増えていた。一番新しい繭は、中の幼虫が糸を8の字状に吐き出している様子が見えた。容器の壁面の水滴はあらかたが消えた。<BR>

<BR><HR>

<A href="06270.jpg">6月27日</A><BR>

夜、前日と変わらず。水を与えた。ハンズで板ガラス3枚と木材、締めて\1,921-買ってきた。でも疲れてすぐ眠ってしまったので、梱包してあるままである。そういえば、鋸を最後に使ったのは何年前だったろうか。ハンズの店員さんに頼んで切ってもらえば良かったかな。<BR>

<BR><HR>

<A href="06280.jpg">6月28日</A><BR>

夜、繭が9個に増えていた。幼虫が次々と大きくなっているので、これからも繭は増えそうだ。新しい容器を作った。後は接着剤が固まるのを待って、土を入れれば完成である。<BR>

<BR><HR>

<A href="06290.jpg">6月29日</A><BR>

朝、新しい容器の接着剤が乾いているかチェックしていたら、ガラスで指を切ってしまった。ガラスの角ってどうやって丸めるんだろうか。横浜のハンズでは「ステンドグラスを作ろう」とかいうコーナーにしか板ガラスがなかった。角の丸まったガラスは日曜大工の店で以前見かけたことがあるが、もう容器を作ってしまったので、角に気をつけながらこのままで行こうと思う。夜、繭や幼虫は前日と変わらず。働きアリが生まれたら、新しい容器に入れてベランダに出そうと思う。今までのような毎日の観察は不可能になる。本当は容器は家の中で、チューブで外界につなげて餌を外から自力で調達させるのが理想だが、親の家でそんなことはできない。かといって外界と完全に遮断して、虫の死骸を毎日拾ってくるというのはしんどい。高校の時、生き餌がいいと思って生きた虫を捕まえてやっていたときがあったが、餌の虫がかわいそうで、少ししか続かなかった。巣を外に出しておくと、今度はクモなどの外敵に食われたり他の巣のアリとの生存競争に敗れて、少ししかいない働きアリが全滅してしまうのである。だから、ベランダ周りのクモを全て捕まえて遠くに捨て、他のアリの巣にアリ用殺虫剤をまくなどすれば完璧なのだろうが、そこまで矛盾した行為は働きたくない。せいぜい家の玄関に虫の死骸が落ちていたら巣の側に持っていってやるぐらいにして、後は自然の摂理に任せるつもりだ。多分働きアリは1年ぐらいかけて全滅すると思う。そうすると女王アリ単独で餌探しに出てくるんだけど、そんなんで巣を立て直せるほど世の中甘くない。一度そういう女王アリを捕まえたことがあったが、カビに感染していたらしく、まもなく足の傷から胞子を出して死んでしまった。そんな結末は見たくはないのだが、そうなる方が普通で、でなければ地面がアリの巣だらけになってしまう。では、もしうまくいったら?...うーん、大きな容器に移したいのもやまやまなんでけど、大きな板ガラスって理不尽に高いんだよね。適当に自然に帰しちゃうのかな。<BR>

<BR><HR>

<A href="06300.jpg">6月30日</A><BR>

夜、卵4個、幼虫11匹、繭10個。いつの間にか女王アリの腹が、これ以上縮めないくらいにまで縮んでいた。幼虫に栄養を吸い取られたというよりは、卵巣の活動停止によると考えた方が自然だ。しかし今までも腹が縮んだり大きくなったりを繰り返したように思うので、今度はどうなのかじっくり見極めたい。<BR>

<BR><HR>

<A href="07010.jpg">7月1日</A><BR>

学校からの帰り道、気持ち悪くなって寄っかかった壁に大きめの昆虫の羽を認めた。さわったら、それにくっついて胸と頭が転がりでてきた。見覚えのある、クロオオアリの女王アリのそれだった。クモの巣にかかり、体液を全部吸い取られてしまったらしい。女王アリは、親の巣を出て飛び立つ間にそのほとんどがスズメやムクドリなどに食われる。その様は今年の結婚飛行の時に何時間も見てしまったので、ある意味慣れてしまっていたが、結婚飛行を終えてから巣を掘るまでも危険にさらされていることを痛感した。実際、他の巣のアリに襲われる女王アリはよく見かけてきた。転がり出てきた死骸から、トビムシがあわてて逃げていった。私はますます気持ち悪くなり、その場を立ち去った。夜、前日と余り変わらず。女王アリの腹は小さいまま。<BR>

<BR><HR>

7月2日<BR>

夜、大きい幼虫が3匹になっている他は前日と余り変わらず。他の幼虫は皆1mmくらいで、繭の周りにくっついていたりする上、卵と同じ大きさなので数える気がしない。女王アリの腹が痛々しいほど小さく見える。<BR>

<BR><HR>

<A href="07030.jpg">7月3日</A><BR>

夜、繭が11個になっていた。繭のうち1個は透けて中の蛹が黒く見える<A href="07031.jpg">(矢印の先)</A>。明日羽化するだろう。撮影のため揺らしたら、まずその繭を持って移動するので、女王アリも羽化が近いことを認識していると思う。繭が透けるのは蛹から出る酵素のせいかと思っていたが、女王アリが唾液で溶かしているのかもしれない。それとも、単に蛹が黒くなるだけなのだろうか。<BR>

<BR><HR>

<A href="07040.jpg">7月4日</A><BR>

夕方、待望の働きアリが誕生した。体長6mm程の小さな働きアリである。クロオオアリの働きアリは多形で、体長7mmから13mmまで様々な大きさの働きアリが存在する。巣ができたばかりは栄養状態が悪いので、皆最小の大きさである。女王アリに付いて働いていたが、繭1個持ち上げられない状態だった。夜、卵9個、幼虫7匹、繭11個、働きアリ1匹。新しい容器に土を入れ、アリを移した。まず古い容器を冷凍庫に入れアリの動きを鈍くし、女王アリと働きアリを別の容器に移した上で、卵・幼虫・繭を新しい容器に入れた。女王アリと働きアリをさらに冷やして新しい容器に移したが、このとき冷やしすぎて働きアリがぐったりしてしまった。ひやっとしたが、しばらくしたら元に戻った。女王アリは散らばった繭や幼虫を1カ所にまとめ、土を掘り始めた。働きアリは繭の山の上に陣取って動こうとしない。どこが「働き」アリなのか。それとも羽化してすぐだからだろうか。しばらく様子を見てから外に出し、出入り口を開放しようと思う。<BR>

</TD></TR></TABLE>

<BR><HR><ADDRESS>高橋 秀徳/[email protected]<BR>

Mail:[email protected]</ADDRESS><P>

</BODY>

</HTML>

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>最初の働きアリが羽化してから</TITLE>

</HEAD>

<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#2a04ff" VLINK="#ff0a11" ALINK="#FFFFFF">

<H1>最初の働きアリが羽化してから</H1>

<IMG SRC="07041.jpg"><P>

<TABLE BORDER=0>

<TR><TD>

7月6日<BR>

朝、働きアリは3匹になっていた。穴は掘っていなかった。ベランダに出し、外界に通ずる穴を開放した。ガラスの内側に土がこびりついて中が見えにくくなっていたので、3枚目のガラスを横から入れ、元から付けていたガラスを押し出すようにして入れ替えた。横の木材が細かったので、容器全体がきしんでアリがあわてていた。働きアリのうち1匹は羽化したばかりらしく繭の上でじっとしていたが、他のアリは繭を持ち上げられるようになっていた。でも、女王アリを含め、繭をどこに集めるかとかどこに穴を掘るかとかは、1匹ごとにバラバラに仕事していた。外に通ずる穴の周りに砂糖をまき、放っておいた。<BR>

<BR><HR>

7月7日<BR>

働きアリは3匹とも働いていた。女王アリは繭の上でじっとしている。穴は暗い方のガラスに沿って掘られていたが、途中らしく女王アリも繭も地面の上にある。砂糖の状態から、外にはまだ出ていないらしい。穴が小さかったかもしれない。ドクガとクロナガアリの女王アリの死骸を置いておいた。<BR>

<BR><HR>

7月14日<BR>

巣の深さは5cmくらいで、幼虫がちらっと見られた。働きアリが巣の外を歩いていたが、外界には出ていなかったので、容器のふたを外した。そのままだとガラスが両脇に倒れてしまうので、洗濯ばさみでごまかした。そのうちふたの穴を広げて付け直そうと思う。<BR>

<BR><HR>

7月18日<BR>

働きアリが5・6匹はいる。8mmくらいの大きめの働きアリもいる。どのアリも腹が膨れていたので、砂糖のところまでは餌取りに行ったのだろう。ガラスに土がこびりついて中が見にくかったので、反対側のガラスも換えようとしたら、土が一緒にスライドし巣がつぶれてしまった。あわてて戻したが、巣がぐちゃぐちゃになってしまった。<BR>

<BR><HR>

7月20日<BR>

ガラス換えに再挑戦した。巣は原形をとどめないくらいに破壊されたが、アリは無事だった。手のひらをガラスで切った。女王アリが土の下敷きになったが、働きアリは1匹を除いて掘り起こそうとしなかった。「女王アリが下敷きになっている」などという情報は伝達できないのだろう。結局自力で這い出した。<BR>

<BR><HR>

7月21日<BR>

巣の元の入り口は18日のガラス替えでふさがっていたのだが、20日のガラス替えでできた巣と外をつなぐ割れ目が、働きアリによってふさがれていた。餌はどうするのだろうか。腹が減ったらまた掘り返すのだろうか。<BR>

<BR><HR>

8月5日<BR>

久しぶりに水をやった。日陰に置いてあるためか、なかなか乾かない。働きアリは5匹ほど、繭や大きい幼虫もそれくらいいた。女王アリの腹が小さいのが気になる。外に砂糖をばらまいておいた。巣のそばのクモの巣は、一応壊しておいた。捕まえたクモはベランダの外に放り出した。<BR>

<BR><HR>

8月13日<BR>

1週間ぶりに山から帰ると、土が少し乾いていた。本当は容器の下を水に沈めて毛細管現象で土を湿らす予定だったが、面倒なので上から水を流した。巣に浸水するとアリが土を巣の壁のあちこちに付けて、巣の中が見えにくくなってしまう。巣から離れたところに慎重に水を注いだ。巣が容器全体に広がるまではこの方法で水をやろう。繭や幼虫は何個も見えたし、女王アリの腹もそんなに小さくなかったが、働きアリが4匹しか見えなかったのが気になる。付近のクモの巣を掃除していったら、クモの巣にかかった働きアリを1匹見つけた。<BR>

<BR><HR>

8月28日<BR>

いつの間にか部屋が容器の一番底にあった。水をやっていないのに土が湿っていたので、大雨の時浸水して、慌てて掘ったのだと思う。働きアリは3匹。繭は1個。女王アリの腹は限界まで小さくなっている。1匹の働きアリが幼虫を咬んでいた。いつまでもつだろうか。一冬も越せずに終わるかもしれない。なんかいい手はないものか。<BR>

<BR><HR>

9月14日<BR>

土がからからに乾いていたので、慌てて水をやる。働きアリ1匹。小さな幼虫2匹。女王アリの腹は何を食べたのか少し膨らんでいる。<BR>

<BR><HR>

9月15日<BR>

玄関に落ちていたゴミムシの死骸を容器の中に入れておいた。もっと早くから餌をやっておけばよかったかもしれない。<BR>

<BR><HR>

9月19日<BR>

女王アリも働きアリも消えていた。餌取りから帰らない働きアリを待てず、自ら餌取りに出掛けたと思われる。部屋の真ん中には小さな幼虫2匹がぽつんと。地表に通ずる穴は、女王アリが通れるぎりぎりの大きさに広げられていた。穴から10cmに置いたゴミムシの死骸は手が着けられていなかった。ひょっとして戻ってくるかもしれないので、幼虫が生きている間はそのままにしておく。<BR>

<BR><HR>

9月23日<BR>

やはり女王アリは帰らない。幼虫はそのまま。ゴミムシにはかびが生えていた。(だから餌はむやみと容器に入れるべきではない。土が腐ってアリが病気になる。)<BR>

ここまで早く働きアリが減るとは思っていなかった。何が悪かったのだろうか。容器だろうか。餌のやり方だろうか。幼稚園の頃から何度も飼おうと試みてきたのに、未だに1年以上飼うことができない。難しいものだ。<BR>

</TD></TR></TABLE>

<BR><HR><ADDRESS>高橋 秀徳/[email protected]<BR>

Mail:[email protected]</ADDRESS><P>

</BODY>

</HTML>

1 note

·

View note