#boustudio_eventreport

Text

「こどもとおとなの性教育」

開催日時: 2023年5月19日(日)

場所: 茅スタジオ

講師: 土屋麻由美(麻の実助産所)

企画/レポート: 茶畑ゆか

告知ページ:https://www.boustudio.com/sexeducation

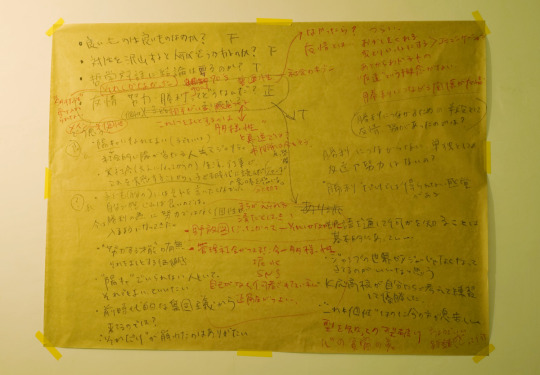

男の子と女の子の体のお話

去年にひきつづき2回目の開催となった「こどもとおとなの性教育」

おとなもこどもも男の子も女の子も、みんな一緒に受けることができる性教育というのを大事にした講座です。

幼少期向けの講座では、こどもたちが熱中してお話に聞き入っている姿がいつも印象的です。

身をのりだして聞きいるこども達

幼少期のこども達は「性=恥ずかしい、いやらしい」といったすり込みが無いのでものすごく素直にお話を聞いて受け止めることができて、ぐんぐん吸収しているのがわかります。その姿を見ているといつも「性教育は幼少期から始めるのがベスト」という土屋さんの言葉を思い出します。

そして、今年は幼少期に加えて小学校高学年向けの講座もやってみることにしました。

高学年向けの講座

はじめて開催した高学年向けの性教育もすごく良かったです。「生まれてきた子ども」だった自分が「生む性」になっていくことについて、知っている部分もあれば知らない部分もある年頃のこども達。女の子はまっすぐ見つめながら聞く子が多く、男の子は体は横を向けながらも耳ではちゃんと聞いていたりと、それぞれの受け止め方で向き合っている様子でした。

ナプキンの展示

高学年向けにナプキンの展示もしてくれていたので話が盛り上がっていました。手触りとか含めいろいろな種類があるんだよというのを実際に触りながらみんなでお話したりしていました。

おとな向けの講座

性教育で、こども向けのお話を大人も一緒に聞けることはとても良いなと感じています。

十分な性教育を受けたことがない親世代がこどもに性教育をするというのはかなりハードルが高いことです。でも土屋さんのフラットな語り口で性教育を聞いていると、性のことって恥ずかしいことでもなんでもないのねと感じたりします。そういう姿を見るだけでなんとなくスタンスが掴めたりするので、この仕組みは性教育を受けてこれなかった親世代への再教育の意味も含まれていたりします。

分からないことは、みんなで学びあっていければいいよね!という気持ちで企画している性教育。

引き続き年1回程度を目指して開催していけたらいいなと思うので、ご興味ある方は次回の開催を楽しみにしていてください : )

こどもとおとなの性教育

https://www.boustudio.com/sexeducation

■ 開催概要

2024年5月19日(日)

・ 前半: 幼少期むけのお話

・ 中盤: 大人むけのお話

・ 後半: 高学年むけのお話

・ おまけの質問タイム

■ 対象

・5、6歳ごろ〜12歳ごろまでのお子様

・保護者

■ お話をうかがった人

土屋麻由美(つちやまゆみ)さん

麻の実助産所 助産師 大学病院、助産院勤務を経て1997年出張専門の助産師として開業。自宅出産に関わる中、小さな時からの性教育の大切さを感じ、地域で性教育講座を開催している。認定NPO法人ピッコラーレ副代表。にんしんSOS相談窓口の運営、相談員としても活動中。二男一女の母。現在練馬区で開業。

Planning: Yuka Chabata

Illustration: Ayaco Nakamura

Lecturer: Mayumi Tsuchiya

0 notes

Text

「こども哲学」

開催日時: 2023年4月20日(土)

場所: 茅スタジオ

ファシリテータ: 割田美由紀

企画: 茶畑ゆか

レポート: 割田美由紀

テーマ「動物は(生き物は)どうして鳴くの?」

新年度始まりました!

皆さんご進級ご進学おめでとうございます。子供たちは新しい環境にわくわくしたり、そわそわしたり、張り切ったり緊張したり様々だと思いますが、少しずつその環境に順応してくる頃でしょうか。

クラスの先生が変わったり、幼稚園から小学校に上がったり、大きな環境の変化は大人でもストレスになる位ですから、子供たちにとっても少なからずストレスがかかっている状態です。ですから、この時期の子供たちは少し落ち着きがないようにも見えるかもしれませんが、大人の私たちは急かすことなくゆっくりとその成長を見守りながら応援してあげたいですね。

さて、そんな春の少しそわそわしながらもエネルギーに満ちた状態ですから、今回のこども哲学では、こども達のアウトプットを促すような内容になるように組み立ててみました。

最初のアイスブレイクタイムでは、ジェスチャーゲームを導入しました。カードに書かれている絵を体で表現するまたは音で表現をすると言うゲームです。これは相手に伝える力の練習にもなりますが、話すこと以外の表現方法でアウトプットすることを目的にすることにしました。

帽子の絵を見て身体で表現をする。

太鼓の絵を見て音で表現をする。

ラッパの絵を見て音で表現���する。

動物の絵を見て動きで表現をする。

表現をする=アウトプットをする。

他の子どもはそれをじっくり見て何を表現しているかを考える。

哲学対話でも大切にしている、聴くことと繋がっていきます。そして、表現をすることで話をすることの抵抗感も自然と低くなるようです。(哲学対話は話さなくても良いのですが)

ジェスチャーゲームで場が暖まったら、そのまま自然な流れで哲学対話の時間に以降します。(子どもは盛り上がるのでヒートアップし過ぎない位で終わるのが理想ですが、楽しくなってしまうのでコントロールをするのが実は難しいところです。)

哲学対話の始まりに、春はお花がたくさん咲くこと(春にどんなお花があるかな)動物が冬眠から目を覚まして動き出すこと、猫は子どもが産まれることなど話をしました。

すると、「ちょうちょもたくさん飛んでるよ」と教えてくれる子どももいました。

今回はジェスチャーゲームでもいくつか出た動物の鳴き声について。をテーマにしました。

「どうして動物(生き物)は鳴くの?」

まずは、好きな鳴き声を真似してもらいます。

「みゃ〜〜」

何の鳴き声だろう?

「猫!」

なんで鳴いているんだろう?

「おはよう」と言っている

「行ってきます」

「おやすみなさいって言ってるよ」

他に何か好きな動物はいる鳴き声で教えて。

「!×@&¥!!!!!!!!!!〜〜〜〜」

表現力豊かな鳴き声で教えてくれたのは、「モルモット!」

それはどこで見たの?

「幼稚園で」

なんで鳴くんだろう?

「ご飯ちょうだい」

「えさがなくなっちゃったよう」

他の子どもからは、

「ぴよぴよ」

「それは鳥だよ」

「小鳥!」

「おはようって言ってる」

「がおー!!」

「ライオンはいかくのために鳴いている」

「トラはライオンとは全然違うけどライオンより強くない」

「みんなで集まった時に鳴く」

「ザトウクジラはみんなで集まって並んでパーティをしてる」

クジラは鳴くのかな?

「鳴かない!」

イルカは鳴くのかな?

「鳴き声わからないけど鳴くよ」

みんなはどう?

朝幼稚園や学校に行って、お友達に会って鳴く?

「鳴かない!おはよう、あそぼうぜ!って言う」

そうだね、お話してるね。

みんなはお父さんお母さんにもお話してるよね。

どうしてお話するのかな?

なんでみんなは鳴かないでお話するのかな?ってお家や学校や幼稚園で考えてみてね。

今回の哲学対話は子ども達の春のソワソワが顕著に出ていた場でした。お友達の発言の途中でお話をしてしまったり、ボールを乱暴に扱ってしまったり、動き回ってしまったり。

それは低学年では想定内の行動です。

哲学対話の形としては、もう少し深堀して、どうしてみんなは鳴くのではなく話をするのかなというところを対話で深めたいところですが、まだまだ哲学対話の導入から形にしていく段階です。

哲学対話のルールが破られた時には、ひとつひとつルールの確認をしながら、子ども達がそのルールを守ろうとしてくれるのをじっと待ちます。そんな時には、対話を深めることよりも、対話の練習を大事にしています。

今回では「好きな動物と鳴き声となんで鳴くのかな?」を繰り返し聞きました。

最後に自分達は鳴かないで話をしているね。

ということにつながって、どうしてお話しているんだろう?と投げかけました。

動物園で動物の鳴き声を聞いて、外で鳥の鳴き声が聞こえた時、どうして鳴いているのかな。

お家でお父様やお母様とお話をしている時に、ふと考えが巡るようなお土産になれば良いなと思います。

新学年を迎えて、元気いっぱいの子ども達でした!

毎月ぐんぐんと成長を見せてくれるこども達が、次はどんな場を作ってくれるのかなと毎回楽しみにしています♫

0 notes

Text

「おとな哲学」

開催日時: 2023年4月19日(金)

場所: 茅スタジオ

ファシリテータ: 割田美由紀

企画・レポート書手: 茶畑ゆか

問い:「友情・努力・勝利」ってどうなんだ?

テーマを出した方の動機:

最近こども向けの本を選ぶ中で出会った、週刊少年ジャンプが「友情・努力・勝利」をテーマに掲げていること*についてみんなと話してみたいと思った。自分はそのテーマを「えっ」て思うけど、いやいや友情・努力・勝利って大事だっていう人もいると思うし、こどもにとってはどうなんだろうっていうことも含めて話してみたいなと思った。

*お題を出した方曰く、ジャンプ編集者の中ではこれがテーマでないと否定している人もいるらしいのですが、『週刊少年ジャンプ』掲載漫画に必要な三大原則として語られることが多く、その前提でここではお話しています。

・こども向けだったらアリだと思う。陽キャになれるから。「友情・努力・勝利」がある青春の方がどう考えても楽しいと思う。だからこども向けにはいいかなって。そんなこどもの時からひねくれなくていいんじゃないって思う。

・自分のこどもにそんな風に言いたくなかったなって思った。こどもがそれを自分で感じるのはいいと思うんだけど、親とか大人が「こういうのがいいよ」って提示するのはちょっと抵抗があるなって思う。努力しても努力しても、それがかなわないこともあるし、勝利しないときもある。勝利って、今は「才能」って思っちゃう子が多いんだって。「努力」じゃなくて。勝利のためには才能。努力のところに個性が入ることもあるらしい。だから、そんなにすんなり、友情努力勝利みたいのは違和感があるなって思う。

・「友情・努力・勝利」というのは高度経済成長の影響を感じる。勝利を目指して自分が修行していくとレベルアップする、そうすると勝利に近くなる。そういう展開が多くて、定番の形として読んでて面白いんだけど、今の現状からすると違和感はあるよねって思う。停滞しまくっている時代の中で、それが嘘っぽく感じるのもあって、そこに違和感を持つ子が増えるのはそうなるよねって思う。

・ジャンプは例として、上の世代は「友情・努力・勝利」を普通に感じながら生きてきていると思う。昭和の指導者がいる所では未だにこの3つで指導している人もいたりする。未だに勝利を絶対的な価値としているところもある。

・逆にこれ(友情・努力・勝利)がなかったとしたら、こういうことを一切言われずに育ったらどうだと思いますか?

・辛い、暗黒だよ。

・友情って難しくて、友情だと思ってたけど主従関係だったみたいなことってある。だから昭和の価値観で示さなくてもなって思う。

・でも、こどもの時これ(友情・努力・勝利)を読むのはありだと思う。だって今の世の中において、その方が陽キャで充実な人生送れるじゃん。陽キャって、陽気なという意味よりも、「社会的に陽の当たるところにいる」という意味。「マジョリティ側」という意味の言葉として使ってる。

・友情・努力・勝利って小学生だったら確かにそうだったかもと思う。でも実際に生きてきて、あるいは子どもと一緒に悩んだりしてる時には、そんな努力しようと思って努力できたら世話ないよって思う。うちでは「努力する才能」って言ってた。だから、実社会にそれを反映させちゃいけないと思う。漫画として読むのはいいと思うけど、それを生き方に取り込んで価値観として持つのはちょっと違うんじゃないかって思った。

・「友情・努力・勝利」が繋がってるって大事だなって最近すごく思う。仕事をしてて、いい成果を作りたい時、「勝利」っていう所だけで成果を実現しようとすると、身も心も結構ボロボロになる。全く尊敬してない、成果を出す上司ってジャンプの中では悪役。でも実社会ではすごく評価されて昇給とかする。

一方で回りのメンバーと協力をして、まわりも成長しながら掴む勝利って持続性があるし、結構価値があるなと思う。「勝利」の捉え方を、「友情・努力」のストーリーに沿ってあるものだっていうことを漫画で啓蒙していたのでは。「友情・努力・勝利」って大事だけど、世の中では実現しづらいものだから、余計に大事だと感じる。部活とかだとわかりやすいけど。

・「友情・努力・勝利」ってセットになっている方が社会にとってより良いなって思う。物語だけの話じゃなくて、今の実生活においても大事な要素だなって思う。

・息子がずっと野球をやってきたんだけど、部活の中で「友情・努力・勝利」っていうのが絡み合っていた。それをやってきたからこそ、大人になった今、それが生きている。普段の生活から「友情・努力・勝利」が体に染み付いている。友達との友情があるからがんばれて、いま仕事をしていて仕事をするための力になる。部活で得たその3つの価値観が染み付いていて、社会に出た今を見ても、それをやってきたのは良かったんじゃないかなって思う。

・昔は「勝利」がわかりやすい勝利だったと思うんだけど、今は「勝利」の設定が変わってきた気がする。昔の「勝利」は「みんなから見た勝利」みたいのが多かったけど、「自分にとっての勝利」でいいよってなってきている気がする。今は「勝利」を自己設定していいよって感じの世の中になっているんじゃないかな。そうすると別に友情・努力も無駄にならない。

・漫画のジャンルで「日常系」っていうのもあるんだけど、友情だけでいいじゃん、努力とか勝利っていらないじゃんっていう世界観も漫画の中にはある。だけど、この「友情・努力・勝利」っていうのは「勝つ」っていうことの中でも「傲慢な勝ち方」って気持ちよくないよなっていうのを啓蒙してるのかなって思う。

・私が違和感があるのは、「友情・努力・勝利」というひとつのロールモデルが学校の中には既にあると思ってて。みんなでこっちに向かってこう!みたいな。それがお話の中だったらいいん��けど、一つの生活スタイルとなっているのはやだなって思って。ただでさえ子供はうまくやっていきたいと思っていて、うまくできないことが辛い時もあったりするし。陽キャっていうのを刷り込まれていくのが辛い。全てがそれで、っていう物語があるのは嫌だな。

・こどもにどんな本を与えたらいいのかってことを考えているとき、例えば社会問題を扱った本ってどの子にも当てはまる訳じゃないから全員に与えなくてもいいんじゃないかなってかつては思ってたんだけど、でも物語があるっていうことで何かを知るというか、もやもやしてることを、言語化できないままに物語の中で知る、こうだったんだなって分かったりするために漫画とか物語ってあるんだろうなって思うと、やっぱり「友情・努力・勝利」っていう漫画もあっていいと思った。いろいろな物語がある中のひとつとして。

・いま、個が大事って言われている世の中だけど、でも高校野球とか友情・努力・勝利が絡んでくるときに最もスポットライトが当たる。個が大事というのとは真逆の価値観なんだけど、友情・努力・勝利はいまだに王道だと思う。

・日本以外はどうなんだろう?日本は同じ方向を向いていきたいっていうのが強いから、他の国はどうなんだろう?

・日本が単一民族で、島国でっていうのが影響してると思う。アメリカとかは必然的に多様性になっちゃう。同じ方向を見てるのは、ある種の連帯感があって、安心感がある。楽っちゃ楽。楽さを推奨したい。楽さを推奨していたのが高度経済成長期だった訳だし。

・日本の教育は最近100年ぶりに変わった。それまでは戦争時代の、国のために同じ考えをもった人をつくるっていうのが教育の根底にあった。同じ方向に向かって、みんなで努力をして、みたいな。今の子たちが教育改革後の教育を受けていて、多様性が重視されるようになってきてはいるけど。

・軍国主義からきている教育のあり方が「等しい方がいい、管理できた方がいい」という感じだった。でもそれを変えなきゃいけないっていうことで、多様性をはじめとして変わりつつあるんだろうと思う。ただ、その軍国主義の話と「友情・努力・勝利」というのはイコールではないんじゃないかな。ちょうどその時読まれたものが、わかりやすい正義感として親しまれていたと言えるのでは。

・いま、「わかりやすい正義感」とおっしゃったけど、その時代(70年代くらい)に生きていた者としては、「それしかなかった」んですよ。わかりやすいとかじゃなくて「それしかない」。つまり、スポコンしかなかったということ。

それ以上に、今の視点からいうと確かに色々な価値観があって、今の地点から見ると「この頃は単純でわかりやすいな」という感覚があるのだと思うんだけど、当時は「これしかなかった」の。だからこれ(友情・努力・勝利)が大事だし、それ以外にはないという価値観だった。ただ、それは単純だからとかそういう話じゃなくて、それがすごく大事な、基本的な、唯一のモラルだっていう時代だった。当時は。

・その時代っていうのは70年代のこと?1960年代にジャンプが始まっている。でもジャンプは後発組で、王道になったのはずっと後だね。

・(「それしかなかった」と言った方)自分はマガジンだった。

・マガジンも、「それしかなかった」?

・うん、その時代は「それしかなかった」。70年代位はね。それがすごく大事だった。だからさっき「わかりやすい正義感として親しまれていた」と言ってたことはすごくわかりやすい説明なのだけど、今から見ると確かに「単純」なんだけど、でも当時は「それしかなかった」んだよね。当時のドラマも全部これ。

・崩れてきたのがいいなと思う。それも個性、これも個性。

・でも「これも個性」になったのに、今の方が息苦しいのが謎。私の中で70年代ってすごく自由な感じがする。

・体感的にどっちの時代の方が息苦しく感じる?

・(70年代を生きてきた方)今の方が管理が強いのはある。おそらくコンプライアンスとか言われるようになってから。当時の価値観は「それしかない」だったかもしれないけど、個々の自由はあった。

・70年代はルネッサンスみたいだった。体制に対する価値観が批判されて、自由になんでもやっていいんだ!と広がった。ただ、広がった中で「友情・努力・勝利」っていうものについて、現代の我々が考えるほどの問題意識を強く持つことはなかった。それは当然だと思っている部分があったりして。だからそれなりに自由が広がったことは広がったんだけれども、限界はあったんだよね。70年代って。

・文化だけ見ると70年代ってすごい自由で、超楽しそう!て思える。だから「それしかなかった」というのが意外だなぁと思った。

・でも今から見ると非常に「単純」に見えるんじゃない?

・でも今より「何でもあり」っぽく見える。

・70年代って「男はつらいよ」とかが流行ってて、ああいう感じっていうのがまだあったんだと思う。高度成長があって、その後のバブル80〜90年代に拝金主義というか、、お金が豊かにもなったし、バブル弾けてから低成長が30年とか続いている訳でしょ。だから自由という意味では野放図なところはあったかもしれないと思う。バ��ルのあと、管理的なことが強まっていると思う。

たとえば、私は自分では、戦争なんか行きたい人なんかいないってずっと思ってて、それがうまくいくことなんてないよって思ってたけど、最近の若い子を見ていると、もしかしたら「お国のためならがんばります」っていう人が出てきちゃうんじゃないかという感じもしてきた。70年代を生きてきた感覚から言うと、個々人が「私は嫌です」っていう風になるって思ってた。いくら国が戦争!ってなろうが「笛吹けども踊らず」みたいなことになるって高をくくってたんだけど、でも今「お国のためなら頑張んなきゃ」って言う若い人とか結構いて。「戦争で頑張ってくれた人のおかげで今がある」とかいう人が増えている感じがして。

・昔は割とわかりやすいのがあるから、裏でどっちゃらけていた自由さがあって、今はそれが全部崩れて、もやもやとわかりづらいから逆にすがる根っこみたいのが欲しくて、そういう現象が出ていると思う。今は「勝利」が「ゴール」に変わってきていると思う。以前は清濁がはっきりしていたと思うけど、今は泥水が混じってるみたいな感じを受ける。

・70年代の根に張ってるのが崩れたのって、原発でまずこれよくなかったんじゃないのって崩れて、そしてコロナで流れが大きく変わったんじゃないかと感じる。

・311も価値観が変わるタイミングだと思うけど、SNSの登場が大きかったと思う。自分の小さい時は周りと比べられた上で、自分の得意なことを見つけようとしてた。今のZ世代の子の話を聞くと、もう世界中の優れた人と自分を比較して、自分は何者でもないということを若い時から刷り込まれて、思春期もなければ自己肯定感もなく、何者でもない私が社会人になりました、という構図があるみたいに感じる。

幼い時に自分はこれができる!って思ってた人が社会に出た後「自分は何者でもない」って気づくとそこから這いあがろうとするけど、小さい頃から「自分は何者でもない」から、全部親の言いなりで、会社に入っても親の言うことを聞いて、自己が無いから全部周りの人の言うことを聞いていくのが自分の人生だって言ってて。そのZ世代の子は極端な例かもしれないけど、そういうことを言う人の割合は自分の時よりも多くなっているのを感じる。

その息苦しさというか、気持ち悪さは、、多分、SNSであらゆる優れた人と自分を比較して、自分は何も優れたものがないから、自己肯定感が低い状態の人が今生まれてしまったというところでの息苦しさがある気がする。正解が周りにあるからこそ、間違ったことできないし、間違えたら叩かれる。でもSNS以前は正解が見えないからこそ、ある種「間違えられる自由」みたいのがあったんだと思う。今の息苦しさっていうのはそういうのがあるのかなって思う。

・「友情・努力・勝利」というのは、はじめて出会う型としてはいいんじゃないか。

・まあ確かに型なんだな。その時代ごとの型のひとつなのかもね。子どもがマジョリティから外れることっていうのはあると思う。そういうこともありながら生きていくしかないって思うしかない。そこを見てあげればいい話で、「友情・努力・勝利」自体を否定する必要はない。

・下の世代でも上の世代と同じ人はいる。揺り戻しみたいのもあって。たとえば日本の集団主義が、アメリカに取り入れられようとしてるということもいま起こっていたりして。だから、「前の世代がいなくなれば変わる」っていう縦の関係性だけじゃないなって思う。横の関係性もある。上の人が死に絶えてもダメなので、自分のできるところで変えていくっていうのをやっぱりしていくしかないなって思う。

ー

今回は12,000字に及ぶ書き起こしをしつつ、気合いでレポートを書いてみました。

おとな哲学、どのようなイベントレポートが良いのか模索中ですが(持続可能性+読んだ時の面白さの観点から)、こういうのも客観的な振り返りができていいですね。

個人的な今回のフューチャーポイントは「それしかなかった」です。

「それしかなかった」!!

そうか、すごい。なるほど。

そして、揺り戻しというのもあるから、上の世代がいなくなれば解決って訳にはいかないのよってのも身に沁みました。ほんとそうね…。自分のできるところで変えていく(あえて「変えていく」と書きます)というのをやっぱり頑張っていくしかないなと思います。

あと、超個人的な気づきがもうひとつ。

私は兄弟がいたのもあり小さい頃から毎週ジャンプを読んでたジャンプっ子だったのだけど、これを刷り込まれてるから「勝利」にこだわるのかもしれないということ...。目指した目標に頑張って到達できないときはものすごく悔しい...。。

今回あつまったメンバー構成は、

・40代〜70代

・男女比 3(男性):7(女性)くらい

・ジャンプを幼少期に継続して読んでいたのは1割程度、あとのメンバーはほぼ読んだことがない人だったので、ジャンプのテーマにこれがあるらしいということについてや、でもそう言ってない人もいる、といった基礎的な説明からスタートしました。

来てない方にも臨場感あふれるレポートになったと思いますが、私も読み直してみて面白かったです。ぜひじっくり読んでみてください。

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

次回の「おとな哲学」は、5月24日(金)19時〜

詳細: https://www.boustudio.com/ardacoda-otona

参加者募集中です!

申込は [email protected] か、公式LINE(https://lin.ee/9jLhoBe)まで。

思う存分、役に立たない話をしましょう。

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

=

茅スタジオでは、「豊かさ」とは何かを考えるためのイベントや展示を自主企画しています。

哲学対話の裏テーマは「役に立たないことをしよう」。役に立つ、効率的なことを求められることがとても多い現代ですが、役に立つことだけが大切なことなのだろうかと疑問が残ります。答えのない問いについて考えをめぐらせる時間は、「役に立たない」かもしれません。でも何かにつまづいた時、前に進むだけではいられなくなった時に自分を支えてくれるのはそんな時間かもしれないという気もします。本当の意味で豊かな時間とは何なのか。そんなことを考えながら哲学対話企画をしています。

=

Philosophical dialogues

Facilitator: Miyuki Warita

Planning: Yuka Chabata

Photo: ©︎Ayaco Nakamura

0 notes

Text

「こども哲学」

開催日時: 2024年3月30日(土)

場所: 茅スタジオ

企画: 茶畑ゆか

レポート書手: 割田美由紀(みゆく)

今回は茅スタジオ内での子ども哲学のルールを少し改める事になりました。

大きな変更点は「外には出ないでね」ということ。

(以下、ファシリテータからの問いかけ:Q『』、こどもたちからの返答:A「」で表記します。)

ファシリテーターのみゆくがいるお部屋の中に居てね。お手洗いや水分補給をしたい時は一声かけてね、いつでも大丈夫です。

という事を子ども達に伝えました。

スタジオは窓を開けるとベランダがあり、簡単に外に出られる環境ですので、やはり外に出るのも自由にしてしまうと、第一に子どもに怪我などの危険リスクがあります。基本的にファシリテーター1人で進行しますので、目が届かない部分が無いようにしたいと考えてそのように変更させていただきました。もちろん対話の進行や子ども達の集中の質を上げる事へもつながると考えています。

子ども哲学対話には、お友達の話は最後まで聞く。何を話しても良いよ。話しなくても良いよ。たくさん質問をしよう。など、いくつかルールがあります。そのルールの中で、なるべく参加する子ども達の心がリラックスして自由に発想出来る状態を大切にしています。

(好き勝手にという事ではなく、緊張がなるべく無い状態を大事にしています。子どもがきちんと座ってきちんとした態度でないといけない。というのでは無く、自分がリラックス出来る体勢で良いよ、としています。)

まずは、自己紹介からスタート。

名前と、4月から幼稚園保育園生は何歳で何組になるか?小学生は何年生になるかをひとりずつ紹介し合いました。

次に雰囲気をほぐす為のアイスブレイクタイム。

今回は六種類(泣いてる・笑ってる・怒ってる・泣き笑いしてる等)の表情の顔が描いてあり、それがさらに6色に分かれたカードがあり、二つのサイコロにはそれぞれ色の指示と表情の指示があります。その両方が当てはまるカードを探すゲームです。

このゲームには顔の表情を見てどんな気持ちの顔なのかな、と感じる事と、色と顔を合わせて探すという、良く見るという力をつける要素があります。

最年少の3歳の子には少し難しく、泣いてしまいました。

Q『まだ小さいから譲ってあげようか、どうしたら良いかな?』

A「そんなのずるい俺は辞めるわ」

A「小さいから仕方ない良いよー」

といろいろな思いがありながら、最後まで全員で参加することが出来ました。

さて、このスタジオでの決まり事を変えるね!というアナウンスをした後に、みんなに

Q『今日はルールやきまり事について話してみようと思うけれど、どうかな?他にこんな事話してみたい、っていう事あるかな?』

と聞きました。

初めて参加のお子さんも居ましたが、場の雰囲気やメンバーに自発的な意欲を感じることが出来たので、この先自分達でテーマを決めていく練習を今回から始めてみました。

自分のお家でのエピソードを教えてくれた子も居ましたが、まだ初めての投げかけなので、なかなか出て来ないのは当然です。

Q 『みんなは4月からひとつお兄さんお姉さんになるよね、スタジオで新しい決まり事が出来たみたいに、きっと幼稚園でも小学校でも新しいルールや決まり事が出来るかもしれないね』

Q『じゃあどうしてルールや決まり事ってあるんだろうね?それを今日はみんなで考えてみようか?どうかな?』

と投げかけたところ、

A「いいよー!」

の声が出てテーマが決まりました。

早速手が挙がり、

A「本当は外に出たいけど我慢してるんだ」

A「怪我したら危ないから」

A「私も我慢してる」

Q『我慢してどうして守ってくれるの?』

A「だって、お友達の話をちゃんと聞けないから」

A「怪我したら危ないから」

と、哲学対話のルールにもちゃんとつながっているようです。

Q『じゃあ皆んなの学校や園やお家での決まり事やルールは何かあるかな、教えてくれる?』

A「お友達に乱暴をしてはいけない」

A「お部屋を走ってはいけない、お友達とぶつかって危ないから」

A「早く起きて準備をする」

A「クラスにいろいろ決まりがあって嫌なんだよ」

この対話の最中に、ひとりの男の子が

ある男の子を叩きました。

理由は、ファシリテーターのみゆくのお願いを聞いてくれなかったり、みんなが大事にしてくれているコミュニケーションボールのダルモ君を乱暴に扱ったからです。叩くまで我慢をしている様子でしたが、正義感に溢れた彼は手が出てしまいました。

Q『乱暴は嫌だな』

ここでみんなに問いかけました。

Q『乱暴されたらどんな気持ちだろう?』

A「悲しい気持ち」

A「すごく嫌な気持ち」

A「乱暴して大きな怪我したら大変だから、叩いちゃだめ」

A「俺は別に大丈夫」

A「でも、叩いちゃいけないのに、口喧嘩は良いの?」

A「喧嘩しちゃうこともあるけど、酷いことは言っちゃいけないと思う」

A「男の子は元気だからバカとか言っちゃうけど、女の子は何でそうゆう事言うの?とか言ってくるから怖いよ。口喧嘩は女の子の方が強いと思うから嫌だ」

Q『酷い言葉や乱暴な言い方のチクチク言葉はどうだろう?』

A「だめ」

A「嫌な気持ちがするから」

A「悲しくなる」

Q『そうか、だから乱暴をしていけないよ、チクチク言葉はやめましょうって決まりがあるんだね』

Q『新しいクラスでも、お家でも新しい決まり事があるかもしれないね、その時もどうしてだろうって考えてみてね。』

今回は、スタジオの新しいルールから、学校の決まり事、そして自分達の中で起きた乱暴について、対話が広がると同時に男女間で違う意見が出ることで、対話の中で多様性を自然に感じる場になりました。

年度最後の回になり、全員が話をしたいという意欲が見られ、子どもたちの発言が積極的になって対話の広がる様子から成長が大きく見られる回になりました。

最後には恒例の全員で作るコップタワー。その時にはもうすっかり皆仲良しです。

全員で作っていたタワーの横で、最年少のお友達が1人で作っていたところ、女の子がお手伝いに入り、男の子チームと女の子チームの2つのタワーが出来上がりました。

こちらが何も提案していません。

小さな子が1人居るだけで、皆んながそれぞれ考えて声を掛け合って全く違う2つのタワーの完成になったのです。

年齢の違い、国籍や性別の違いなどの多様性によって引き出されるコミュニケーションの力は哲学対話においても同じでそれが大きな醍醐味になっています。

子どもの自発的な発想や行動する力に大きな成長を感じ素晴らしいなと思いました。

また次回はどんな場になるでしょうか。楽しみにしています。

0 notes

Text

「キッズフリマとナーフ射的@だがしの日 & お金のワークショップ」

開催日時: 2024年3月10日(日)*お金のWS:3月9日(土)

場所: 總持寺(そうじじ)、茅スタジオ

企画・レポート書手: 茶畑ゆか

「だがしの日」が3月12日に制定されたということで、田無神社とそのお隣・總持寺(そうじじ)で行った「だがしの日 子ども縁日」。

茅スタジオは「キッズフリマ」と「ナーフ射的」、そして「お金のワークショップ」に初挑戦しました。

|| キッズフリマ ||

「おとなからおこづかいをもらう」だけでなく、「自分で自分のおこづかいをかせぐ」をしてみたらどうだろう? 全部が「おとな主体」でなくてもいいんじゃない?

という所からスタートした、こども達によるこども達のためのキッズフリマ。

● こども達が自分で何を売るか決めて、何かを売る。

● ねだんも自分で決める。

● こども達のもうけはぜんぶこども達のもの。

● お金でこうかんする以外のほうほうも、あるかもよ。

● お金のかんりは自分(+かぞく)でやろう。

というのがおおまかなルールです。

キッズフリマ当日の様子をちらりとご紹介。

・小5 男の子: 目標売上達成!さすがお兄ちゃん!前日に「お金のワークショップ」でもらったおこづかい帳をフル活用しながら、おすすめした品を買ってもらったり、お金の使い方を考えたりしていました。射的もたくさん手伝ってくれたりと、とても頼もしい一面を見て小5ってすごい...と感激しました。ちなみにキッズフリマ以降、おもちゃや自作の品など何も捨てなくなったとのこと...(売りたくて)。

・年中 女の子: 飛び入り参加で年中の女の子が来てくれました。ちいさなフィギュアや手作りアイテムを売ったりして、売上も上々!帰りにそのお金を使い、自分で好きなものを買ったそうです。

・小1 男の子: いらなくなったおもちゃや手作りのミニ机や折り紙などを売っ��いた少年は、結構売上を作っていたものの度々金庫からさっとお金を握りしめては他の出店に遊びに行くのを繰り返した結果、残った利益が思っていた金額からだいぶ下回ってしまい悔し泣きしたとのこと...笑 使ったら、なくなる!を初めて体感したようです。その体感だいじね。

・その他、準備万端・やる気満々でいたのに急な発熱で出られなくなってしまったこども達が約3名...。本当にあつい思いで参加しようとしてくれていたのに残念でした。次回はぜひ一緒にやろう!

おとなが想像する売れ線と実際にこども達が手に取る売れ線がまったく違うのがキッズフリマの面白いところ。こども達の方がこどもが欲しがるものを的確に知ってるんだな〜と思います。

売上上々の強者もいれば、使いすぎにより売上が想定していたよりも少なくて悔し泣きをする子もいたりと、たった1日にそれぞれのドラマが濃く詰まっていて、リアルに商売・お金の学びとなっていた気がします。

キッズフリマはこども達のやる気が尋常ではなく、本当に強い思いで参加してくれていて、私は年2回位はやろうかなという気持ちでいます。。。それが限界!がんばるね!次回はもう少しオープンに参加者募集してみたいです。

|| お金のワークショップ ||

「キッズフリマ」でお金を得る(だろう)こども達が欲望のままに使い切るのもひとつの学びだとも思う一方で、お金の力ってとても強力です。「稼ぐ」だけでなく、もう少し「おかね」や「けいざい」のことを考えるきっかけづくりもしたいなと思って連動企画をすることにしました。

だがしの日の前日に茅スタジオに多摩信用金庫(たましん)さんをお呼びして、キッズフリマ参加者対象に行った「お金のワークショップ」の内容を少しご紹介します。

・おかねクイズ!

・たましんさんて何をやってるんだろう?

・一億円って持ってみたらどれくらい重いのかな?

・お金ってなんだろう。

・いまのお金って腐ったりしないけど、昔は「腐るお金」もあったみたい。

・おこづかい帳をつけてみよう!

小1〜小5〜大人まで、さまざまな年齢層が集まってのワークショップ。

「一億円を持ってみる」ことに大フィーバーしている子もいる中、「お金ってなんだ?」を考える時間では「お金」という概念は強固なものではなく時代ごとに変わるのかもしれない、と感じた子もいるようでした。

大人になっても難しく深い問いである「お金ってなんだ?」を、このWSと翌日のキッズフリマで得るお金を通じて考えるきっかけになってくれたらいいなと思っています。

|| 射的 ||

次回以降の「キッズフリマ」や「お金のワークショップ」をよりよく組み立てるために、少しばかりの利益は必要!(*キッズフリマは完全無償)、そしてキッズフリマに人が流れてくれるといいな...ということで、やってみた射的。

射的は人気すぎて長蛇の列が途切れず主催の私がかかりきりになってしまったという想定外の事態も起きたものの、大成功。オペレーション的な問題点は次回で解決させたいな!(私はもっとキッズフリマを見ていたいのです。)

という感じの初・だがしの日 こども縁日参加でした!

いや〜すごかった。。。

みんなとってもがんばった!!!遊びに来てれたこども達もありがとう!!!

0 notes

Text

いろいろなかお

Photo: Ayaco Nakamura

One-day shooting at Boustudio

0 notes

Text

息子の幼少期がなんだかもうすぐ終わる気がする!あと数ヶ月経ったらもう別人かも!という予感で参加した今回の一日写真館。ポートレート撮っておきたいと思ったら変顔パレード、立ったと思ったら剣を振り回していました。

こんなんほんとに今だけだろうな。かがやきのような一瞬だ。

変顔、額装してもいいかもしれないと思ってしまった。

24年2月の一日写真館にて。

One-day shooting at boustudio

Photo: Ayaco Nakamura

Planning: Yuka Chabata

0 notes

Text

2月のふりかえり。

一日写真館を終えてきました!

その後続々と個人撮影のオファーをいただいていて、企画と日常が地続きになっているのを感じます。

撮影現場はほんっとうに学ぶことが多くて、自分でディレクションする撮影にもものすごく生きてくるし、スタジオのためでもあるしで、スタジオ撮影がある時は一日写真館企画だけじゃなく可能な限りお手伝いに入っています。最近は作品撮影もやり始めていて刺激的な日々です。

写真は撮る側じゃなく、こうしたい!をあれこれしていく立場でいるのはすごく面白いんだな。いろいろ発見だなぁ。

今回も、とってもよい撮影で見ていて嬉しくなりました。

ご参加いただいたみなさまありがとうございました!

◇ ご希望の日にちでおこなう撮影について ◇

一日写真館は年に1〜2回行っている特別企画ですが、茅スタジオでは年間を通して撮影を承っています。一日一組様限定で、ご希望の日時をご相談いただき、落ち着いてゆったりとした時間の中で撮影いたします。スタジオ撮影詳細につきましては茅スタジオのウェブサイトメニューにある「Shooting」、または下記アドレスからご覧ください。

スタジオ撮影について:

https://www.boustudio.com/studioshooting

—

茅スタジオでは、「豊かさ」とは何かを考えるためイベントや展示を自主企画しています。今回の裏テーマは「いま」を生きることに向かうこと。いまこの時をのこすため写真を撮ることは、一寸立ち止まりいまを見つめることにゆるやかにつながっているのだと思います。一日写真館に立ちよった人が、数年後、ふとそのときの「いま」を思い出すことがあるかもしれない。後から「いま」に気づくことがあってもいいよな、と思います。

—

One-one day shooting

Photo: ©︎Ayaco Nakamura

Co-operation: DogHotel & Café Green Wood

Planning: Yuka Chabata

0 notes

Text

「こどもてつがく」

開催日時: 2023年12月17日(日)

場所: 茅スタジオ

ファシリテータ: 割田美由紀

企画: 茶畑ゆか

書手: 割田美由紀

テーマ「おとなってなんで怒るの?」

こども哲学で特徴的なのは、おやくそくがあることと、ボールがあること。

おやくそくは、

「なにをはなしてもいいよ」

「おともだちの話をさいごまできこう」

「たくさんしつもんしよう」

の3つ。

何を話してもいい安全な場であること、それを周りの人たちが批判をするのではなく、"ただ聞く"をする場であることを目指します。

そしてボールは「コミュニティーボール」というもので、発言する人はボールをもち、ボールを持っていない子は発言をしないというのが視覚的にわかりやすくなる道具です。このボールを回しながら対話を進めていきます。

さて「おとなってなんで怒るの?」のテーマ通りの展開となった今回…

対話に入る前に、テーマに関連したブレイクタイム (心をほぐして、自然に哲学対話に参加出来るような、頭のストレッチと自己紹介のような時間) をします。

今回は参加するメンバーが初めましてのお子さんがいたので、哲学対話に入る前に楽しみながら馴染めるようなブレイクタイムを選んでみました!

「なんじゃもんじゃ」ゲーム

学童保育や幼稚園で見たり遊んだ事がある子どもも居たので、スムーズにスタート!

それぞれ形や色に特徴のある、キュートなキャラクターに名前を付けてあげます。それを覚えて、同じキャラクターが出たら誰かが命名した名前を叫ぶ!早く言えた人がそのカードをもらえます。

ハートのくちびるの「くちびるちゃん」

意味はないけど「かきくけこ」

赤い頭の怪獣は「赤モジャくん」

数が増えれば増えるほど、なんだっけー?あっ〇〇だー!と大盛り上がり。終わる頃には十分頭のストレッチが終わり、すっかり子ども達は打ち解けました。

気分は楽しいままメインの哲学対話へ。

「みんなは怒られたことがあるかな?」

「お母さんにお片付けしていなくて怒られたー」

「100回位怒られたことある」

「迷子になってお父さんに怒られたー」

「おふざけしてて怒られたー」

「どうして怒られたんだろうね?」

「お片付けしていないと、踏んづけて転んじゃうかもしれないから」

「怒られることしてるから」

「怒られるとどんな気持ち?」

「悲しい」

「嫌だ」

「怒られたく無い」

歩き回ったり、遊びながらも、少しずつ言葉やエピソードが出てきますが、今回は対話と関係なく遊ぶシーンが多くなり、対話としてなかなかつながらず深掘りできない場になってしまっていたので、ここでファシリテーターはひと演技を入れてみました!

「おやくそくの『お友達のお話は最後まできこう』が今日は守られていなかったなあ。だからミユクは怒ります!」「こらー!」

きゃ〜‼️と注目する子ども達。

怒ったふりをしてみました。

「みんな怒られてどんな気持ち?」

「嫌な気持ち〜」

「なんで怒られちゃったんだろうね?」

「お約束やぶったから」

すると、

「私は〇〇ちゃんが遊び回っててそこにはまっちゃうんだよ。」

と自分の行動の反省点を客観視出来てるAちゃん。

「他のお友達が怒られているのを見てどう思ったかなあ」

約束を守っていたBちゃんは、

「約束を守らないと怒られちゃうから約束を守ったよ。」

幼稚園や学校で他のお友達が怒られているのを詳しく説明してくれたAちゃん。危ないことをしていたから怒られたんだと教えてくれました。

C君は少し離れた場所からも、よく話を聞いて頭で思い巡らせている様子がよくわかりました。

少しの注目で、一気に子どもの集中が戻り、「怒られること」をそれぞれがそれぞれの立場で考えていきました。

最後にはコップタワーのアクティビティです。

回を重ねる事に、声を掛け合って協力しながら一つの大きなタワーを作ることが上手になっています。

この共同作業ではどうしたら限られた時間の中で大きなタワーが出来るのか、それぞれが良く考えながら、他者に声をかけることが必要になってきます。

また、ぐしゃぐしゃに踏み潰したりして使えるコップが減ってしまうと、次も大きなタワーが作れない。。。ので、コップを大切に扱うということも必要になってきます。当初は気にせず踏み潰したりしていた子も、自然と紙コップを大切にしてくれる姿が見られるようになってきました。

恒例のアクティビティをする中で、子ども達の成長やよく考えている姿が見えてきている最近です。

次の会ではどんな対話が生まれるでしょうか。楽しみです!

—

今回のテーマ:「おとなってなんで怒るの?」

おとなってなんでおこるんだろう。

ふざけたらわらってくれるかな。

へんなことしたらどうだろう。

あれ、もっとおこられた。

なんでだろう、やっぱりぜんぜんわからない。

—

こども哲学・参加者募集中!

■ 日時: 2月10日(土)10時30分〜12時ごろ

■ 料金: 1,650円(税込)/1人

■ 対象: 5-6歳(年長)頃から、7-8歳(小2)頃までのお子さま

■ 予約: [email protected] まで

■ ファシリテータ: 割田美由紀さん(みゆく)

テーマの決め方について:

茅スタジオの「こども哲学」では疑問に対する回答を示すのではなく、答えがない問いについて自ら考えを深めていくことの楽しさを味わうことを大切にしています。

とくに低年齢のお子様に向けては思考訓練の意味合いが大きいと考えており、繰り返し考えを深める体験をしていくことで「自分の頭でかんがえる」ことの面白さにつながっていくことがあると感じています。そのため、テーマはこどもが自然と「かんがえること」に入っていけるものを選ぶことが多いです。大人目線ではなく、こども目線で考えながらテーマを選んでいます。

0 notes

Text

落ち葉をかきあつめてつくる、たき火の風景。

落ち葉ひろいに夢中で、火に驚き駆けまわるこども達。

あの景色を見たくて、こどもたちに見せたくて、やっと出会えた感覚がある。

たき火と食はセットで、なぜならそこに火があるからで、食と農もセットなのだ。

Photo: ©︎Ayaco Nakamura

0 notes

Text

たき火会と展示の狭間の先週の土曜日、ビジネスプランコンテストの最終審査がコール田無であり、多摩信用金庫賞をいただきました。

「「ゆたかさ」を問い、地域に根ざす文化をつくる 茅スタジオのイベント事業」

と題し、茅スタジオとして出た今回。文化とはなんぞやというお話から、具体的にどのようなイベントを催していて何を目指しているのかということ、そのビジネスの回し方についてのお話をしました。

受賞の時にもお話しましたが、7組のファイナリスト達の中で茅スタジオのプランは「文化」という最もふんわりしている分野で勝負をしていて、なんというか全く「ビジネス」向きではない…。元々ビジネスの世界にどっぷりいたこともあるのですごくその無理さ加減が分かりつつ、それでも多摩信用金庫の指田さんは2次審査から注目してくださっていたとのこと。見ていてくださる方がいらっしゃるのはとても有り難かったです。

文化というものをどう考えているかということ、文化をつくるには何をしていくべきかということ。自分の頭の中を棚卸しして考え直し、まとめ直した今回。とても良い機会になりました。

サポートし、資料のリマインドをし続けてくださった浅川さんをはじめ、事務局のみなさまには大変お世話になりました!

茅スタジオは文化をやり続けたいと思います。

がんばるぞ!

もんちゃんに報告中のひとコマ。椅子に乗ってるのは奈良山園のあさみさんが持ってきてくれた稲藁!27日のお正月飾りを自分でつくる会に使わせてもらいます。

0 notes

Text

instagram

中村紋子「ノート」関連企画

「キュレーションのまなざし」インスタライブを行いました。

📝中村さんと藤木さんが出会うきっかけ

📝藤木さんが美術と出会い、キュレーションに至る/BEAMS B-Gallery時代からいまに至る経緯

📝安全な場所からつくるのではなく、アーティストとフェアな立場でつくっていくこと

📝キュレーションという言葉を見つけたのはいつごろ?

📝Rollというギャラリーをつくること

📝藤木洋介というキュレーター

📝共感ではなく、共有

参考書籍

『芸術起業論』村上隆 幻冬舎、2006

『SUPER FLAT』村上隆 マドラ出版、2005

『独り居の日記【新装版】 単

メイ・サートン (著), 武田 尚子 (翻訳) みすず書房 1991

『行乞記』 (山頭火文庫)

種田 山頭火 (著), 村上 護 (編集) 春陽堂

(青空文庫 https://tinyurl.com/2p9ap8jt)

『ゴッホの手紙』 上中下 – 硲 伊之助 (翻訳) 岩波文庫 1978

ゲスト:

藤木洋介さん (Roll)

中村紋子さん

聞き手:

茶畑ゆか (茅スタジオ)

ーーー

インディペンデント・キュレーターであり自身のギャラリー”Roll”を飯田橋に構える藤木洋介さんと、Rollで開催中の「ノート」展・美術家の中村紋子さんを茅スタジオにお呼びし、お話を伺います。藤木さんの行うキュレーションについて、中村さんの創作に大きな影響を与えた日記文学について、参加者を交えながら語り合う夜の会です。

--前半--

インスタライブ『キュレーションのまなざし』

前半はインスタライブを交え、インタビュー形式でお話を伺います。

藤木さんは公立美術館での展示も手掛けるキュレーターであり、自身のギャラリーを構えるオーナーであり、気鋭のファッション・プロジェクトを主宰する人物でもあります。さまざまな一面をもつ藤木さんですが、それらに共通するものは何なのか。今回の展示「ノート」におけるキュレーションを通し、美術家の中村紋子さんを交えつつお話を伺い、探っていきます。

--後半--

『キュレーションと、日記文学について語る会』

後半は茅スタジオに集まった方達と共に語りあいます。

藤木洋介さんのキュレーション観について、そして「ノート」展に大きな影響を与えた日記文学という存在について、参加者を交えながらざっくばらんに語り合う夜の会です。

■ 日時

11月27日(月)16:00〜21:30ごろ (前半:16:00-17:30、後半:18:00-21:30)

前半・配信URL: @boustudio_ (茅スタジオ•インスタグラム)

0 notes

Text

instagram

『ドナルド•キーンの視点と、ノート考』

📝中村紋子(紋ちゃん)に大きな影響を与えたドナルド•キーン「百代の過客」という本について

📝その視点と制作とのかかわりについて

📝一般撮影をやり続けていることと、そこでやろうとしていることとは

📝作品とは

📝自分にしみついているサイクルと、Z軸をつくることについて

📝11/27(月)は、Rollキュレーター藤木洋介さんをお呼びして茅スタジオで参加者交えてざっくばらんに語ります![参加者募集中!]のお知らせ

というお話をしました。

参考文献:

⚫︎ドナルドキーン、『百代の過客』、講談社、1985

⚫︎ 中村元、『ブッダのことば』、岩波書店、1984

⚫︎ 若松英輔、『詩と出会う、詩と生きる』、NHK出版、2019

⚫︎ 千葉雅也note 2023年8月5日、 『芸術とは「解けない問題」である』、https://note.com/masayachiba/n/nc9731e024459?fbclid=IwAR0ZjEDBPB-1yP4PzWVK8gr8Ur2SQxkWKngRM-kjReqeFHPP-pghOi483NY

ー

インスタライブ『ドナルド・キーンの視点と、ノート考』

中村紋子が日常へのまなざしを意識的に撮り続けるきっかけとなったドナルド・キーン著『百代の過客』。日常をつづる日記文学という存在を捉え直したドナルド・キーンの視点は、中村の創作に大きな影響を与えました。その視点と創作とのかかわりについて問い、語ります。

日時: 11月15日(水)18:00〜19:30

出演: 中村紋子(美術家)| 聞き手: 茶畑ゆか(茅スタジオ)

配信URL: @boustudio_ (茅スタジオ•インスタグラム)

0 notes

Text

instagram

人数が少なめでも多くてもなんか楽しいソーイング部。

私はCilkというブランドのシルクパンツがすごく好きだったのだけど、シルクなので非常に弱くて(知ってる)、破れたパンツに麻の半裏をつけ、いつでも補修できる仕様に変更だ!とやっていました。最初パンツ状からパターン作ろうとしたけどやっぱずれるので、解体してちゃんとパターン取るなど。そういう方が性に合っている...。

破れるのは知っているけど絶対履きたいシルクパンツ。圧倒的に気持ちよく、肌に近く、圧がない。どうやったらシルクパンツと仲良く付き合えるかなぁと模索中です。で、今の解は半裏をつけてすぐ補修できるようにしておくこと。さてどうかな。

最近なんか色々作りたい気持ちになってきて、それは良いことだなぁと思う。棚とかつくってます。

#Repost@boustudio_

先週は人数すくなめソーイング部!

なんかまたコロナだインフルだはやってんね、みんな体ご自愛だよ〜

きょうは少なめということで、ゆか先生も自分のパンツに裏地をつける作業。いつもすごいいそがしーのでがっつりつくっているせんせをみるのは貴重である。

ゴリゴリ創る先生ははやい! 先生いつもありがとう!

そしていま、部活にはあたらしいシャツの風がふきはじめている。

今週はミカ部員とあやこ部員があたらしいシャツ作りに着手。去年はパンツブーム部活であったけど、みんな上着にいくのかな?かくいうわたしも、冬にむけコートのリメイクをはじめました。襟をさぶくてもあったかいリブにつけかえたいのだ。

ソーイング部すると、なんか自分にあうように服はつくりかえればいいんだ!っていう選択肢ができるのがいいな。 捨てなくてもいいし、売らなくてもいいし、つくればいい。ハードル高いから切り捨てるっておもってたけど、やってみるとそうでもないこともたくさん。やればいつか完成する、、真理!!

なにごともチャレンジだ!

次回の部活も、やる気だけでどんどんアタックしていきたいとおもいます。

次の部活は11/22

みんないっしょにワイワイソーイングやろう〜

まってるね

みわこ部員と畑で芋掘りした部長より

(おやつにくばったよ!ありがと〜^o^)

0 notes

Text

\\ 麦の収穫祭に参加してきました //

茅スタジオは普段スタジオでつくり出したり取り組んでいるものごとをおりまぜつつ、これからの世界にあってほしいと思うものたちを中心に出品しました。

キッズフリマは完全にこども達が自分で売ったり行商したりしていたのですが、自分で選んで持ってきたもの全てを売り切っていてすごかったです。。。(ガラクタもいっぱいあったはず。。。)

それにしても完売するとは思わなかったな。こども達の度胸に乾杯。そしてこどもの欲しいものはこどもが一番知っているのね。来年はもっと拡大してやってみよう!

他ブースを見に行く隙が一瞬もないほどの大賑わいで、今年は4500人以上の方がご来場くださったそうです。地元の方も遠方の方もたくさん来てくださり、楽しい一日となりました。

茅スタジオ出品リスト:

🌼お花の種の量り売り(スタジオ採種)10円/1スプーン:

大好評でした!街にお花が増えるかな〜?

🌼ノンちゃんグッズたくさん:

今回、麦の収穫祭のマップに登場したノンちゃん達は、茅スタジオのシェアメイト・中村紋子(通称・紋ちゃん)のオリジナルキャラクターです。紋ちゃんのノンちゃんグッズを沢山ご用意したところ、大人気でした!特に大人に人気だったような気がします。

🌼ヘチマと布巾セット(協力:奈良山園のみなさま @narayamafarm ):

ガラ紡糸で織られたすばらしい布巾と自家製ヘチマのセットです。ヘチマをその場でざくざくカットする方式にしたと��ろ、面白がっていろいろな方が見に来てくださいました。たき火会で奈良山園の林太郎さんから頂いたのをきっかけにヘチマの魅力に開眼した茶畑の、ヘチマの魅力普及委員会として初活動でした。多くの方がヘチマの使い方に戸惑っているようで(わかる)、質問には私の知っている限りでお答えし、知らないことは次回までにリサーチしてみようと思いました。色々な方にへチマの使い方アンケートを取って、一枚にまとめたらいいかも!と思っています。

🌼POTTOxUCHIDA DYEING WORKSのあたらしくない服たち @uchidadyeingworks

茶畑がプロデュースさせていただいているあたらしくない服たち。ビビッと来た方達が熱心に見ていってくださいました。なんというか、マニアックに響く感じがそうだよね、という感じで面白かったです。

🌷キッズフリマ

こども達が大人からお金をもらうだけでなく、自分で自分の経済圏をつくれたらいいよな〜と思い、とりあえずやってみよう精神で急遽組み込んだキッズフリマ。売上は100%こども達の手に渡ります。おおきな声を出して人を呼んだり自ら行商に出て売ってきたりと非常にたくましく、なんとまさかの \ 完売御礼 / となりました。。。びっくりです。

こども達は自分で稼いだお金がとっても嬉しそうで、手にしたお札を噛み締めていました。ぜったい来年もやる!とのことなので、来年はキッズフリマスペースを拡張してやってみようと思います。ゆるゆると募集すると思いますので、参加したそうなお子さまがいたらお声がけくださいませ。

=

麦の収穫祭

畑を耕し育てる人・作る人・食べる人を結ぶ

日にち: 10月8日(日)

場所: 都立六仙公園

=

麦の収穫祭の会場マップはスタジオメイトの紋ちゃんイラスト。

Photo 1-2枚目: 中村紋子、3枚目: 室谷明津子

0 notes

Text

「ゆるり、おとなの哲学対話の会」

開催日時: 2023年11月24日(金)

場所: 茅スタジオ

ファシリテータ: 割田美由紀

企画・書手: 茶畑ゆか

テーマ「ひとは憎しみや傷つけあいを乗り越えられるのか」

大人哲学、今回は非常に重いテーマが選ばれました。

導入は大きな観点から入ったけれど、同時にとても個人的な話でもあり、自分ごととして語る時に出る広がりが面白かったです。

個人的に印象に残ったのは、途中、「怒りは消さなくていい」と言っている方がいて、ほんとそうかもしれないと思ったこと。ただ、怒りには強いパワーがあって過度にひっぱられていってしまうことが多々あるから、それが続くと色々なバランスが壊れることもあるとは思う。でも怒りベースで生きる人もいるかもしれないし、そうでない人もいるかもしれない。それが生きやすいのなら、それでいいのかもなと思う。

今回は初めましての方が何人か来てくれて嬉しい回でした。哲学対話イベントはどれもほんとうに少しずつだけど、徐々に輪が広がってきているのを感じます。

年内の大人哲学は今回が最後です。

何の保証もない中、えいや!と参加してみてくださったみなさま本当にありがとうございました!私も最初はどうなるかな〜とドキドキ始めたのですが、1年やってみて哲学対話の面白さを実感しはじめています。いろいろな年代の方が来てくださると更に面白くて、告知がんばろう〜と思います。

来年は開催ペースや名称などを少し整理し、心機一転始めたいです。来年もどうぞよろしくお願いします!

==

茅スタジオでは、「豊かさ」とは何かを考えるためのイベントや展示を自主企画しています。

哲学対話の裏テーマは「役に立たないことをしよう」。役に立つ、効率的なことを求められることがとても多い現代ですが、役に立つことだけが大切なことなのだろうかと疑問が残ります。答えのない問いについて考えをめぐらせる時間は、「役に立たない」かもしれません。でも何かにつまづいた時、前に進むだけではいられなくなった時に自分を支えてくれるのはそんな時間かもしれないという気もします。本当の意味で豊かな時間とは何なのか。そんなことを考えながら哲学対話企画をしています。(茶畑)

==

0 notes