#Gaetano balestrieri

Text

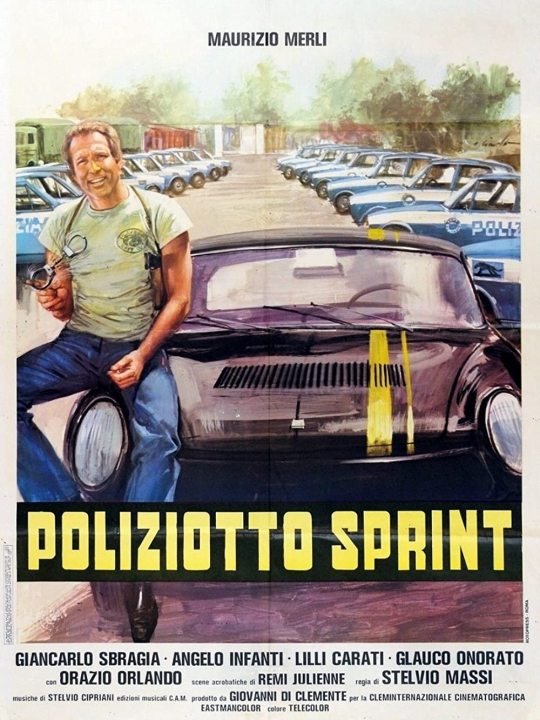

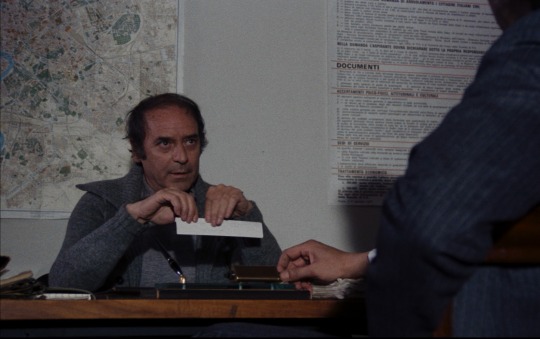

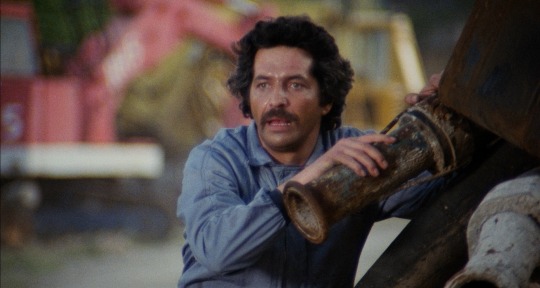

Poliziotto sprint (Highway Racer, 1977)

"No whiskey. Whenever Il Nizzardo beat the driver of a squad car, he used to drink a bottle of champagne to celebrate - two bottles if it was that son of a bitch Tagliaferri!"

"Alright, then we'll drink champagne and think of that asshole Tagliaferri."

"Only I call him a son of a bitch."

"But they're all assholes, really, aren't they?"

"No, not Tagliaferri. Tagliaferri is a man. He just stands on the other side."

#Poliziotto sprint#Highway Racer#poliziotteschi#italian cinema#Stelvio Massi#Maurizio merli#Gino Capone#Stelvio Cipriani#Angelo Infanti#Giancarlo Sbragia#lilli carati#Orazio Orlando#Glauco Onorato#Rosario borelli#Gaetano balestrieri#Mimmo poli#Vittorio fanfoni#Feels strangely prescient of the moods and styles of cinema to come: prefigures the 80s boom in Hollywood for buddy cop films#With a comic centre‚ particularly the Lethal Weapon kind‚ and the complicated relationship between hero and villain (part rivalry part#Mutual respect and just a frisson of homoeroticism..) feels very Point Blank. The whole film feels very US influenced except that it's#Happening before the US even really started in on these tropes... Idk. It's good tho‚ a fun bit of nonsense about cops and robbers which is#Really just an excuse for escalating car stunts (and some of them are absolutely nuts tbh) (like i mean they actually threw a car upside#Down‚ down a real public monument set of steps‚ that absolutely must have been damaged quite a lot) (they definitely didn't have permission#To shoot half the shit in this film‚ it's crazy). Strange to see Merli‚ so often a brooding and stoic antihero cop‚ playing a character who#Is still a cop but is SO much louder and dumber and hot headed. He probably shouldn't even be a cop but he drives good and apparently thats#More important than anything in 70s Italy. Much much stranger is seeing Merli without his trademark moustache! He looks bald#It's strange... Unsettling. Merli and director Massi (who sometimes used the amazing alias Max Steel) would go on to make a whole string of#Poliziotteschi films together‚ mainly including the fabled moustache‚ and only cut short by Merli's untimely death in the 80s#The Spanish steps!! I couldn't remember the name of them. Yeah they really smash some cars down those bad boys#Crazy stuff

18 notes

·

View notes

Text

Laboratorio falegnameria – Yoga – Pranzo sociale alle Monachelle

Si è svolto questa mattina, come da programma, il laboratorio di falegnameria con i ragazzi del Gruppo Appartamento Raggio di Sole di Airola e Nuova Emmaus del Fusaro.

La giornata, bella e soleggiata si è aperta con la gradita presenza di due brave musiciste, Vittoria e Tamila.

http://campiflegrei.blog/wp-content/uploads/2018/11/WhatsApp-Video-2018-11-15-at-21.41.24.mp4

Il gruppo falegnameria con i suoi laboratori si prefigge l’obbiettivo di creare processi sociali e culturali che rendono le persone un insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia, relazione ed organizzazione che, variamente aggregandosi, interagiscono al fine di perseguire uno o più obiettivi comuni.

http://campiflegrei.blog/wp-content/uploads/2018/11/y2mate.com-monachelle_laboratorio_15_novembre_pvqsqi20lu0_360p.mp4

Un ringraziamento particolare a Giacomo Barletta, componente del gruppo falegnameria – sociale per aver avvicinato i ragazzi alle pratiche Yoga.

L’effettiva integrazione sociale dell’individuo si realizza quando esso ha l’opportunità di partecipare a pieno titolo alla vita del contesto sociale e culturale in cui vive, e quando da tale contesto è pienamente accettato senza remore, senza pregiudizi e senza atteggiamenti diversificanti.

Gaetano Troncone Consigliere Comune di Napoli – Gianni Vigilante Architetto

http://campiflegrei.blog/wp-content/uploads/2018/11/y2mate.com-consigliere_6TVp_xyZfhA_360p.mp4

Osvaldo Balestrieri Comitato Monachelle

http://campiflegrei.blog/wp-content/uploads/2018/11/osvaldo.mp4

Training Handswork Monachelle – Fusaro – Airola Laboratorio falegnameria - Yoga - Pranzo sociale alle Monachelle Si è svolto questa mattina, come da programma, il laboratorio di falegnameria con i ragazzi del…

0 notes

Text

Storia di Domenico Balestrieri, il poeta che fece parlare Torquato Tasso in dialetto e che ebbe Carlo Porta come lavapiatti

“Colto, arguto, mite, intorno alla sua paciosa e rotonda figura di galantuomo”. Il poeta dialettale milanese Domenico Balestrieri così veniva descritto dal grande filologo Dante Isella. Nato nel 1714 a Milano, Balestrieri era l’ultimo figlio di una famiglia che già conosceva poeti: suo fratello maggiore, Carlo Giuseppe, era sacerdote e scriveva “facili versi per le monacazioni”. Orfano di madre a 13 anni, Balestrieri perde il padre nel 1745, quando l’amore per la poesia e per il dialetto milanese ha già riempito i suoi taccuini. Costellato la sua vita. Di poeta dialettale paffuto e mite. Era davvero così mite e bonaccione? “Mite di carattere, ma fino a un certo punto” mi risponde Felice Milani, allievo di Dante Isella, nato a Varese – Masnagh per precisione – e trapiantato a Pavia dove, per molti anni, ha diretto la Biblioteca “Carlo Bonetta” – Archivio Storico Civico. Felice Milani presenterà, il prossimo giovedì 25 ottobre alle 17,30, presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, l’edizione critica de La Gerusalemme Liberata travestita in lingua milanese di Domenico Balestrieri (Fondazione Pietro Bembo – Guanda Editore), insieme ad Armando Torno (moderatore), Luigi Brioschi, Pier Vincenzo Mengaldo, Alfredo Stussi, Renato Martinoni e con le letture della straordinaria Anna Nogara. “Non è stato tenero, Balestrieri, quando, insieme al Parini e ad altri, ha attaccato il padre barnabita Onofrio Branda, che nel dialogo Della lingua toscana aveva disprezzato in generale Milano e, soprattutto, il dialetto milanese. Era stato duro, si era espresso in modo virulento, nell’assalto contro il Branda, stampando quattro operette sotto forma di dialogo sceneggiato. La quinta, una commedia intitolata El Sganzerlon in cà del Vespa al borgh di Ortolan, è rimasta inedita, perché il governo, a un certo punto, intervenne nella guerra tra avversari e sostenitori del dialetto (in pochi mesi, tra il marzo e l’ottobre 1760, erano uscite ben sessantaquattro pubblicazioni), imponendo ai contendenti il silenzio”. Un talento precoce, “a venticinque anni era stato in grado di convocare ottanta poeti di tutta l’Italia settentrionale (da Carlo e Gaspare Gozzi al bolognese Giampiero Zanotti, da Giuseppe Baretti al roveretano Gerolamo Tartarotti, dal Baruffaldi al bresciano Durante Duranti), per piangere il suo gatto, che, innamoratosi di una gattina e affrontato sul tetto dai rivali, aveva perso la vita, cadendo in strada. La raccolta giocosa di Lagrime in morte di un gatto era già a buon punto nel 1739 e fu pubblicata nel 1741”. Che lavoro faceva Balestrieri? “Aveva un impiego statale. Era cancelliere dell’Annona, ricopriva la carica di ‘cancelliere delle biade’, detto popolarmente, perché si occupava delle granaglie”. Una figura centrale quella del Balestrieri nel Settecento, verso cui si dichiara debitore lo stesso Carlo Porta che lo riconosce come suo maestro ideale: inizia infatti la sua carriera poetica, pubblicando nel 1792 un almanacco che intitola El Lava piatt del Meneghin ch’è mort; Meneghin è per l’appunto il Balestrieri, morto nel 1780, e Porta si vuole qualificare, con professione di modestia, come il suo lavapiatti, il suo sguattero. Porta travestirà poi in milanese il canto primo e frammenti di altri canti dell’Inferno dantesco: e sceglierà la forma metrica dell’ottava (anziché la terzina), come omaggio esplicito alla Gerusalemme del Balestrieri.

Il Balestrieri ha di fatto – mi suggerisce Milani – influenzato tutta la generazione successiva di poeti dialettali, da Alessandro Garioni a Francesco Pertusati, da Carlo Grato Zanella a Giuseppe Carpani. Il Porta soprattutto farà il suo apprendistato sui testi del Balestrieri. Ma anche Tommaso Grossi, che scriverà La Fuggitiva, una novella in versi milanesi, con lo scopo dichiarato di vedere come regga il dialetto al genere patetico, si rivela debitore nei confronti della Gerusalemme milanese. Parliamo di Balestrieri come alfiere di novità importanti nel panorama della letteratura moderna. “Balestrieri è il primo, nella tradizione dialettale milanese, che compone un canzoniere amoroso, di 26 poesie, una novità importante che allarga il ventaglio espressivo del dialetto, colmando un vuoto (il suo maestro, Maggi, non aveva scritto poesie amorose). Il registro è realistico e narrativo, il racconto particolareggiato, l’invettiva con venature morali”. Perché la donna di cui si è innamorato Balestrieri lo tradisce e, poi, lo lascia. Si era preso una bella sbandata per quella donna, furba e infedele. Tanto che Balestrieri ripensa a lei quando rappresenta Armida nella Gerusalemme. “Una certa tale che mi piaceva. Esiste il riferimento autobiografico ad una vicenda amorosa nella caratterizzazione del personaggio di Armida”. Un’altra opera importante, una novità narrativa e scenica, del Balestrieri è la parafrasi, in sestine milanesi, della parabola del Figliuol Prodigo. “La poesia religiosa in dialetto milanese prende il via con Girolamo Birago, che nel poemetto Meneghin alla Senavra del 1728 descrive gli esercizi spirituali che i Gesuiti solevano tenere durante il Carnevale nella loro casa milanese di Porta Tosa. Nel 1748, il Balestrieri pubblica il Figliuol Prodigo, che costituisce, a quella data, il miglior esito, in Italia, di una lunga tradizione di trasposizioni letterarie della parabola evangelica. Nella produzione poetica milanese di tema religioso, tra fine Settecento e primo Ottocento, non verrà mai meno il richiamo a Balestrieri. Francesco Pertusati, nelle cui rime è determinante il ruolo della tematica devota, immagina che il Balestrieri gli appaia in sogno descrivendogli il disastro morale e materiale della Milano della Cisalpina, occupata dai Francesi. Alessandro Garioni pubblicherà, nel 1808, la parafrasi del libro biblico di Tobia, in cui si ascolta l’eco stilistico del Figliuol Prodigo di Balestrieri. Eco che si sente anche nei tre poemi – tuttora inediti – di Carlo Grato Zanella che scrive un poema sulla vita di San Grato vescovo d’Aosta, un poema sulla vita della Madonna e uno sulle Confessioni di Sant’Agostino, affermando che non c’è nulla di male a mettere in bocca, al santo, il dialetto. Si può far parlare in milanese anche Dio, dice lo Zanella, senza perdergli di rispetto: la parabola del Figliuol Prodigo è pure scritta in milanese dal nostro Balestrieri, eppure è un capolavoro”.

Ma perché la figura del Balestrieri, così centrale nel Settecento, ripiomba nell’ombra oggi, oscurata dall’astro di Carlo Porta? “Porta diventa subito popolarissimo a Milano e, dopo l’Unità d’Italia, costituirà un punto di riferimento fondamentale per molti poeti milanesi, garibaldini o di sentimenti repubblicani, nella loro polemica, spesso violenta, contro il clero. Ludovico Corio scriverà testualmente nel 1881 che il Porta scrollò le fondamenta di quel vecchio edificio di errori e di pregiudizi che è il cattolicesimo. Viene valorizzato così il Porta, che diventa dominante. Bisogna aspettare un Tessa per avere un altro poeta dialettale celebre. Diverso è il caso del teatro dialettale milanese in prosa, che si sviluppa soprattutto dal 1869, con autori come Cletto Arrighi, Camillo Cima, Gaetano Sbodio, un grandissimo attore come Edoardo Ferravilla, e tocca il culmine nel 1893-1895 con El nost Milan di Carlo Bertolazzi (ripreso negli anni Cinquanta del Novecento da Giorgio Strehler al Piccolo Teatro)”. Insomma, tutti gli altri poeti milanesi vengono dimenticati, ricadono nell’oblio. “Lo stesso Maggi viene riscoperto da Isella, che non solo ne ristabilisce il testo critico, ma soprattutto individua nel suo teatro milanese, di fine Seicento, l’anticipo dei temi e dei problemi della cultura illuministica lombarda”. Balestrieri avviò la sua traduzione in milanese del poema tassiano nell’ambito dell’Accademia dei Trasformati, per concluderla nel 1758 e pubblicarla nel 1772. Ma tradurre in dialetto significava altro da ciò che oggi normalmente riteniamo: “traduzione era prima di tutto riscrittura e «travestimento» che, pur lasciando invariata la trama, trasponevano la poesia epica entro un registro comico e realistico”. Perché poi Balestrieri traduce in milanese proprio la Liberata? “Non dobbiamo dimenticare che si tratta del poema italiano più tradotto in assoluto nei vari dialetti, la prima traduzione è in bolognese, del 1628. L’aspetto fondamentale del Tasso è la sua attualità, la divulgazione a livello europeo, si impone, scalza il dominio dell’Orlando Furioso dell’Ariosto. Il pericolo turco perdurava ancora. Si sente il bisogno di tradurre la Liberata in dialetto; e Milano non poteva mancare all’appello. Il registro usato da Balestrieri è prevalentemente comico, comicizzante, ma dà spazio al serio e al patetico, come la scena del duello di Tancredi e Clorinda. Sempre nel Seicento alla bolognese seguiranno le traduzioni bergamasca, napoletana, e veneziana; nel 1737 si avrà la calabrese e nel 1755 la genovese. Per il pubblico era il poema più popolare in Italia. E poi c’era una leggenda”. Quale leggenda? “Nel 1739 Francesco Saverio Quadrio scrive a proposito del poema tassiano che ‘i vetturini, i bottegai, i barcajuoli, viaggiando, lavorando, vogando, tuttora il cantano’. Ai tempi di Goethe e del Grand Tour, molti a Venezia andavano a sentire i barcaioli cantare le ottave del Tasso. Aveva una divulgazione fortemente popolare”.

Come lavorava Domenico Balestrieri? “Possedeva personalmente tutte le traduzioni dialettali precedenti; dialoga con la tradizione eroicomica in lingua dal Quattrocento ai primi anni Trenta del Settecento (dal Morgante del Pulci alla Secchia rapita del Tassoni, al Malmantile del Lippi, al Ricciardetto del Forteguerri); dialoga con la tradizione milanese, con Maggi anzitutto, ma anche con altre tradizioni. Nella polemica con Branda, passa in rassegna tutte le letterature dialettali d’Italia e le valorizza. Dobbiamo pensare che allora la produzione letteraria nei vari dialetti diventava patrimonio di tutta la società colta italiana”. Altri tempi. Quando muore Balestrieri, nel 1780, lascia una grande eredità. “C’è un sonetto dialettale di Parini in cui il poeta del Giovin signore dice che il flauto milanese del Maggi è rimasto al Balestrieri, il quale ha saputo farlo ridere e piangere con tanta grazia che è ben difficile poterlo eguagliare: voi ragazzi di oggi troppo insolenti lasciatelo stare, ammonisce Parini, vi fareste prendere in giro; per suonare il flauto non basta soffiarci dentro. In una poesia italiana, sempre in morte di Balestrieri, Parini, più giovane di quindici anni, si rivolge a lui, riconoscendosi suo discepolo: “Tu pur ieri adulto / me giovinetto di tua man volgevi / de le Pierie al culto” Le Pierie sono le Muse; Parini è stato iniziato al loro culto, dunque alla poesia, dal Balestrieri e deve in parte a lui se Apollo, il dio della poesia, lo incorona di alloro (“Io de’ bei detti tuoi nell’alta mente / facea tesoro, e tu n’hai lode in parte, / se alcun ramo di lauro il Dio lucente / a questo crin comparte”).

Linda Terziroli

L'articolo Storia di Domenico Balestrieri, il poeta che fece parlare Torquato Tasso in dialetto e che ebbe Carlo Porta come lavapiatti proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2CXnKRx

0 notes