#GENTRIFIKASI

Text

KEKUATAN IDENTITAS

Disadari atau tidak, perubahan demografi dan migrasi kerap memicu perasaan keterancaman identitas dalam masyarakat. Ketika masyarakat dihadapkan pada arus migrasi yang signifikan atau pertumbuhan populasi kelompok tertentu, tak terhindari timbulnya perasaan ancaman terhadap identitas, budaya, atau status sosial yang apalagi dibarengi dengan fakta-fakta monopoli semakin meluas atas berbagai sistim…

View On WordPress

0 notes

Text

Sore-sore sambil masak, gue nonton podcast-nya Indah G yang mewawancarai dua caleg muda. Dengan biaya politik yang tinggi, kesempatan untuk menjadi caleg bakal lebih terbuka untuk anak-anak muda yang privileged. Gue jadi mikir kalau anggota legislatif nantinya cuma berisi wakil dari kalangan atas yang nggak pernah nyentuh akar rumput, gimana mereka bisa punya perspektif masyarakat kalangan bawah?

Gue bukan butthurt atau meremehkan orang-orang kaya. Tapi sudut pandang yang diverse itu penting banget buat memikirkan kebijakan. Selama kerja di kampus, gue tuh pernah menjadi anggota senat yang merumuskan peraturan akademik. Gue juga pernah menjabat sebagai sekretaris prodi yang mengeksekusi aturan yang dirumuskan senat. Meskipun saat menduduki posisi senat, gue tuh bukan yang vokal banget, tapi gue cukup dapat pembelajaran betapa pentingnya menata perspective untuk decision making dan perumusan kebijakan.

Pernah gue tuh mewawancara mahasiswa untuk menentukan apakah ia layak mendapatkan keringanan UKT atau tidak. Dari luar, mahasiswa ini menggunakan barang branded (keyboard mechanics, headset gaming, Ipad). Guepun mendalami "Darimana barang-barang branded tersebut?"

"Apakah dia ada keinginan untuk berhenti membeli barang branded?"

Gue tau ini kejauhan. Pertanyaan pertama tuh gue tanyakan sebagai sekretaris prodi yang perlu tahu kondisi ekonomi mahasiswa. Sementara pertanyaan kedua tuh gue tanyakan secara personal untuk menggali motivasi dia membeli barang branded karena gue khawatir dia akan terjebak hedonic treadmill.

Mahasiswa gue menjawab bahwa barang tersebut dia beli untuk kenyamanan kerja. Karena selama ini dia bekerja sebagai ilustrator yang harus menanggung kebutuhan keluarga bareng kakaknya. Selama ini, uangnya cukup untuk itu.

Tapi selama dua bulan ini kakaknya menganggur dan belum dapat kerja lagi jadi uangnya nggak cukup lagi untuk bayar SPP. Kalau ada uang lagi, dia nggak akan beli pernak-pernik keyboard mechanics karena menurut dia yang seperti itu aja sudah cukup.

Pas ngobrolin hasil interview sama temen, temen gue bilang:

"Ya harusnya dia nggak usah beli barang-barang kayak gitu. Mending utamakan kebutuhan pokok dulu"

Selama kuliah, gue juga kuliah sambil kerja. Gue tau persis gimana rasanya kelelahan dan pengen beli sesuatu untuk bikin kita nyaman. Ini bukan romantisasi keadaan yang dikit-dikit self reward. Tapi ya karena emang saking capeknya.

Dari obrolan tersebut, kami berdua akhirnya menata perspective bahwa pendidikan yang berkualitas sampai sarjana harusnya accessible untuk semua kalangan. Kalaupun si mahasiswa tersebut sampai nggak dapet keringanan UKT, itu karena uang dari kampus nggak cukup. Bukan karena ia tidak berhak. Menanggung kebutuhan keluarga di usia segitu sangat tidak ideal meskipun dia mampu di tahun-tahun awal kuliah.

Untuk sesuatu yang dekat aja, kita bisa punya perspective yang beda banget. Apalagi untuk yang luas dan jauh.

Pernah ada masanya gue tuh percaya sama meritokrasi. Sampai pada akhirnya gue belajar tentang konsep balancing dalam Game Design. Orang-orang privileged itu layaknya pemain yang punya banyak duit sehingga mereka bisa melakukan top up untuk mendapatkan skill tertentu. Sementara orang-orang miskin itu ibarat free player yang harus push rank cukup lama dan memanfaatkan random event untuk naik level. Antara orang yang privileged dan nggak privileged itu nggak akan pernah balance. Seorang anggota legislatif itu ibarat game designer yang merancang "dunia" agar orang-orang yang tidak privileged ini tetap merasakan kehidupan yang baik sebagai manusia. Tetap punya waktu luang untuk bonding dengan keluarga. Tetap makan makanan bergizi. Tetap punya ruang hidup yang layak tanpa mengalami gentrifikasi atau berebut dengan industri. Sistem meritokrasi tidak akan pernah adil karena kalau ada orang-orang non privileged bisa naik kelas manjadi crazy rich, itu ya sebagian kecil aja. Kalau kita menjadikan contoh kasus seperti itu sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi, kita sudah terjebak dalam survivorship bias.

Instead of mendorong orang-orang yang tidak privilege untuk melakukan mobilitas sosial, gue lebih mikir negara mendorong kebijakan agar masyarakat miskin dan rentan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam arti biarpun uang nggak seberapa tapi sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan ruang hidup yang layak tetap accesible buat mereka.

Gue menghargai perspective banyak orang tapi perspective yang mengatakan bahwa "Orang miskin itu nggak sukses karena mereka kurang usaha" akan terus gue korek sampai bisa membuktikan apakah perspective tersebut benar-benar mewakili kondisi yang sebenarnya ataukah karena kita tone deaf. Bagaimanapun memang ada orang-orang yang memang cuma perlu fokus ke so called "usaha" karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baru mikir usaha.

57 notes

·

View notes

Text

Cerita Rumah Selaras dengan Olymplast

Photo by Elle Hughes on Pexels.

Uang, berilah aku rumah yang murah saja,

yang cukup nyaman buat berteduh senja-senjaku,

yang jendelanya hijau menganga seperti jendela mataku.

― Joko Pinurbo, Kepada Cium

Syair puisi di atas persis ditulis tahun 2007 dan berisi setidaknya dua penanda hajat hidup masyarakat Indonesia yang relevan hingga sekarang: rumah murah.

youtube

Perhatikan bagaimana satu Indonesia pernah geger lantaran ibu menteri keuangan, Sri Mulyani, beberapa waktu silam berujar bahwa milenial akan sulit memiliki rumah di masa depan dan harus rela menetap di pondok indah mertua (PIM). Implikasinya ialah banyak masyarakat yang langsung merespons dengan memborong KPR atau yang lainnya justru mengaduh nasib di media sosial.

Fenomena ini lantas menggiring kita pada tanda tanya baru terkait: mengapa seseorang amat mendambakan rumah?

Esensi Rumah

Saat usia belia, kita mungkin pernah memelihara kelomang. Kelomang terlahir ke dunia dengan tubuh lunak tanpa cangkang. Sehingga, sepanjang hidupnya kelomang perlu mencari ‘rumah’ yang tepat dari gastropoda untuk dapat melindungi tubuh rentannya.

Kelomang. Photo by Taryn Elliott on Pexels.

Kelomang juga bersembunyi di balik cangkang untuk menghindari serangan predator. Di sisi lain, hawa panas saat di ‘hah’ oleh bocah SD konon memaksa kelomang untuk absen muka.

Kelomang menjadi metafora terbaik peran rumah bagi setiap manusia. Esensinya sangatlah sederhana yakni tempat ternyaman untuk berlindung.

Hal serupa juga dapat ditelusuri melalui jejak manusia purba zaman Mesolitikum yang singgah di abris sous roche, sejenis gua yang menyerupai ceruk batu karang yang berlokasi dekat sungai atau pantai, untuk berteduh dari hujan badai dan teriknya matahari.

Abris sous roche. Photo by David Yu on Pexels.

Manusia purba masa itu hidup nomaden dengan keahlian seadanya yakni berburu. Baru ketika volume otak mereka kian membesar dan cukup andal dalam bercocok tanam, Homo Sapiens di masa Holosen mendirikan rumah sederhana di atas pohon, di tengah sawah atau hutan untuk tempatnya bernaung. Pada fase ini, rumah berarti lebih dari shelter (tempat berlindung), melainkan mencirikan kemajuan peradaban.

Rumah vs Manusia

Masalahnya, yang terjadi belakangan ini justru pembangunan rumah mendatangkan problemanya tersendiri. Sebab dasarnya ialah kenaikan populasi. Di Indonesia, hanya dibutuhkan waktu setengah tahun untuk menambah 1,5 juta jiwa di tahun 2022. Kehadiran ‘warga baru’ praktis memerlukan lahan untuk ditinggali.

Hal ini tak jarang mengorbankan penopang alam, wabil khusus hutan. Prof. Dodik Ridho Nurrohmat, guru besar kehutanan IPB, menyebut bahwa penyebab utama deforestasi ialah kecilnya nilai hutan. Nilai hutan akan naik 10 kali lipat jika jadi perkebunan sawit dan naik 100 kali lipat jika jadi perumahan. Dalam konteks ini, hutan yang disulap jadi perumahan dipastikan purna tugas dalam menyeimbangkan ekosistem dan menyuplai oksigen yang notabene dibutuhkan manusia untuk tetap eksis di muka bumi.

Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai di Kepulauan Riau yang kini diubah menjadi kaveling siap bangun (KSB). Photo by Pandu Wiyoga on Kompas.

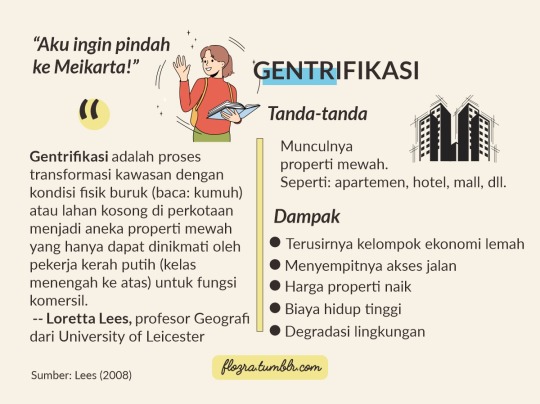

Selain itu, kita juga dihadapkan oleh fenomena gentrifikasi. Loretta Lees, profesor Geografi dari University of Leicester, mendefinisikannya sebagai proses transformasi kawasan dengan kondisi fisik buruk (baca: kumuh) atau lahan kosong di perkotaan menjadi aneka properti mewah yang hanya dapat dinikmati oleh pekerja kerah putih (kelas menengah ke atas) untuk fungsi komersil.

Saya dan anda mungkin tanpa disadari telah merasakan tanda-tanda kemunculan gentrifikasi. Sebagai contoh, menjamurnya bangunan mewah seperti apartemen, real estate, mall, dan hotel. Pemerintah kota tentu mengatakan agenda ini sebagai upaya peremajaan kota.

Sayangnya, alih-alih mewujudkan kota impian, gentrifikasi justru menebalkan kesenjangan dan merugikan kota maupun warganya secara keseluruhan. Warga Kampung Miliran di Yogya misalnya, sejak tahun 2014 mengalami penyusutan muka air tanah di musim kemarau lantaran pembangunan hotel-hotel di sekitarnya. Atau tentang penggusuran paksa warga Tamansari Bandung di tahun 2017 yang memicu unjuk rasa sebagai ongkos pendirian taman kreatif dan apartemen. Apakah kini artinya yang langgeng ialah HAM (Hotel, Apartemen, Mall) di atas HAM sesungguhnya?

Konsep Ugahari dan Esensialisme

Maka, saat Olymplast bertanya perihal “Makna Rumah Untukmu”, hal ini hanya bisa saya jawab ketika saya telah mendefinisikan rumah secara proporsional dan bijaksana.

Bagi saya, rumah adalah citra. Saat kita menciptakan tempat yang memenuhi kebutuhan kita dan mengekspresikan karakter kita, kita sejatinya sedang memperkaya hidup kita.

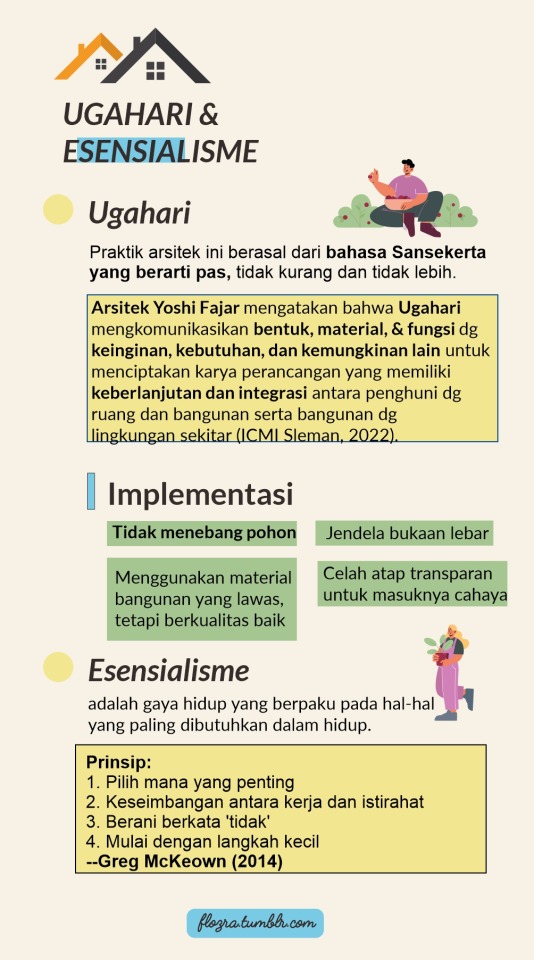

Ada konsep yang bernama Ugahari, yang memiliki arti pas, tidak kurang dan tidak lebih.

Ugahari adalah perspektif selaras yang dapat diemban ketika sedang membangun rumah. Konsep ini fokus melihat potensi yang ada di sekitar bangunan.

Dalam konsep Ugahari, kata kuncinya ialah “memberi”. Apa yang bisa kita beri pada tetangga, pada alam, dan seterusnya.

Jika arus modernitas mengusir penduduk dan mengusik kesejahteraan lingkungan, maka Ugahari berusaha mempertahankan apa yang telah ada. Misalnya, apakah pohon X yang berada di lahan yang hendak dibangun bisa dipertahankan atau ditebang separuhnya untuk memastikan suasana tetap teduh?

Tak kalah pentingnya, Ugahari juga fokus mengidentifikasi sumber daya terdekat. Apakah keluarga atau tetangga ada yang berprofesi sebagai tukang? Lalu, kita punya apa saja? Apakah punya teralis bekas, pintu bekas, lemari warisan, dan sebagainya. Baru setelah itu kita membayangkan kebutuhan semen, paku, dan aneka bahan bangunannya itu berapa. Tidak serta merta salin tempel desain yang ada di Pinterest, tetapi lebih visioner dan realistis dalam praktiknya.

Saya merasakan sendiri betapa Ugahari menyediakan sedikit ruang untuk nostalgia. Jendela tua di rumah saya misalnya, berasal dari rumah masa kecil bapak saya yang terkena gempa. Meski digoncang gempa yang dahsyat, jendela tua itu justru yang paling kokoh di antara retakan tembok rumah kakek dan nenek. Sekarang, jendela tua itu menjadi tempat favorit saya saat melihat langit yang mulai memar, dari ungu ke biru hingga menjadi hitam legam.

Dalam misi mengisi rumah, bapak dan ibu saya turut pula membeli aneka perabot baru. Prinsip yang dipegang ialah esensialisme yakni memprioritaskan fungsionalitas barang di atas aspek estetikanya saja. Sehingga, barang yang dibeli tepat guna.

Misal, di rumah kami ada ranjang. Apa yang ada di kolong ranjang bukanlah debu semata, tetapi foldable box yang dapat diisi oleh koleksi baju maupun printilan aksesoris.

Membeli barang baru tidak mesti membuang barang lama dan berkontribusi menciptakan polusi jika yang dibeli ialah barang yang siklikal atau bisa dipakai selama mungkin.

Totalitas Mengisi Rumah dengan Olymplast

Resiko tinggal di negara tropis ialah lembap sepanjang tahun. Apa boleh buat, lemari kayu di rumah kami pun sekali waktu pernah dibabat habis oleh koloni rayap.

Namun, seperti kata pepatah “Selalu ada jalan menuju Roma”, saat ini kita terbantu oleh brand perabotan lokal yang mendukung konsep esensialisme dan Ugahari.

Adalah Olymplast, perusahaan besutan PT. Cahaya Bintang Plastindo yang berdiri tahun 2015 di Gresik dan memproduksi beragam Perabotan Rumah Tangga berbahan plastik yang mengusung desain minimalis dengan ketahanan produk terbaik.

“Lho, kok pakai plastik? Gak sustainable dong.”

Justru karena bahannya plastik berkualitas, perabotan jadi awet, kan?

Plastik sekali pakai pada pembungkus makanan itu memang salah, tetapi tidak semua produk yang berbahan plastik layak dikambinghitamkan.

instagram

Nah, salah satu contohnya ada ODC (Olymplast Drawer Cabinet) 04 Modern. Drawer plastik dengan storage 4 tingkat yang kokoh, anti rayap, dan anti jamur. Anda pasti tahu kan bahwa rayap maupun jamur tidak doyan bahan plastik? Dengan bahan plastik, ini memungkinkan perawatan perabotan yang mudah, barang terjaga, dan tak perlu keluar kocek untuk sekedar membeli termisida.

Meski ODC 04 Modern ini muat segala hal dari mulai baju, tas, selimut sampai album kenangan mantan sekolah, tetapi drawer ini sangat mudah dirakit maupun diajak transmigrasi antar ruang karena bobotnya yang ringan. Apalagi, drawer ini punya warna earth tone kalem yang cocok di segala tema ruang.

Bagi para penganut esensialisme, penting memastikan multifungsi barang. ODC series punya ambalan motif kayu yang tak hanya sedap dipandang, tetapi juga kuat karena tersusun dari material particle board. Jadi, tak perlu ragu jika sewaktu-waktu ingin meletakkan perabot mini, seperti lampu tidur atau bahkan diffuser.

instagram

Selain drawer ODC, Olymplast juga punya perabot rumah yang mengesankan lainnya. Ada rak trolley OFT berwarna crème yang punya roda dan cocok untuk menaruh barang-barang ready-to-go seperti hijab, parfum, handuk atau bahkan buku-buku. Bisa dikatakan, rak ini mendukung terwujudnya pergerakan sat-set-sat-set para penghuni rumah saat memasuki jam-jam kritis (baca: kesiangan ngantor).

Rak trolley OFT. Photo by @alsafeb on Instagram.

Kalau di rumah-rumah orang Jepang, rak trolley seperti OFT biasa difungsikan untuk tempat penyimpanan pakaian yang hendak dicuci. Pakaian dipisahkan berdasarkan fungsinya (baju kerja, baju santai, dan pakaian dalam) maupun bahannya (katun, wol, sutra, dsb). Tujuannya, untuk meminimalisir kontaminasi partikel asing dan mencegah kain sutera berubah menjadi sutera kecewa alias luntur.

instagram

Setelah ruang kamar tertata rapi oleh drawer dan rak trolley plastik dari Olymplast, dapur yang rapi juga patut diwujudkan.

Jujur saja, saya sendiri auto malas memasak jika kondisi dapur kotor bin berantakan. Apalagi jika lantainya becek karena tetesan cucian piring. Duh, jadi serasa piket dua kali!

Rak piring RSOK. Photo by @olymplast on Instagram.

Rak piring RSOK dari Olymplast ialah rak peniris piring, mangkuk, dan gelas yang dilengkapi penadah air sehingga memastikan lantai dapur selalu kering. Terlebih, rak ini dilengkapi dengan wadah penyimpanan sendok dan garpu, gantungan telenan, holder handphone, dan tray atas yang bisa digunakan untuk menyimpan toples bumbu maupun stok makanan.

instagram

Pernah dengar tidak tentang teori kepuasan paripurna dalam psikologi? Ternyata, hal itu bisa dicapai hanya ketika individu melakukan aktivitas yang minim usaha (effortless), tetapi dengan output maksimal, persis seperti yang ditawarkan rak piring ini.

Dengan harga yang dibanderol sekitar Rp 100 ribuan saja, rak piring ini tentu sangat murah untuk kita yang senang menghemat tenaga, bukan?

Nah, di sela-sela padatnya aktivitas sehari-hari, keluarga kami juga rutin menyempatkan diri untuk bersantai menikmati sinar mentari. Pasalnya, cahaya matahari baik untuk merubah pro-vitamin D yang kita peroleh dari asupan makanan menjadi vitamin D yang memperkokoh tulang kita.

Rumah urban seperti yang saya tinggali bergaya minimalis sehingga area outdoor tidak begitu luas. Beruntungnya, ada kursi lipat OFC Olymplast yang bisa diandalkan. Mau berjemur di sudut berbeda ataupun bercengkrama bersama banyak kawan bukanlah hal mustahil.

instagram

Kursi lipat ini dihiasi motif rotan klasik dan kaki kursi anti-slip yang membuatnya nyaman diduduki. Tinggal berdirikan kursi bila dibutuhkan dan lipat kursi ketika usai digunakan. Sangat menghemat ruang dan mendukung motto rumah yang berkelanjutan.

Sejujurnya, Olymplast masih punya segudang perabotan esensial lainnya yang menarik untuk diintip, mulai dari kasur, meja tulis hingga lemari untuk si kecil. Di mana seluruh produk Olymplast ini dijamin 100% ori, 100% gratis ongkir, dan bergaransi 2x24 jam. Wah, terpercaya sekali ya!

Tak heran, Olymplast Juaranya Rapikan Rumah bagi keluarga Indonesia. Saya saja sudah tak sabar meminang beberapa di antaranya!

Rumah Berbuah Faedah

Dalam konsep Ugahari, rumah tidak boleh sembarangan dibuat sebab akan menciderai banyak pihak. Karena itulah, persiapan yang masak dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar maupun kehidupan sosial menjadi fondasi terkuatnya.

Setelahnya, kita bertugas untuk mengisi bangunan rumah dengan kebergunaan fungsi perabot melalui konsep esensialisme. Di mana kita sangat terbantu oleh kehadiran Olymplast selaku brand perabotan plastik lokal yang menyediakan perabotan multifungsi lagi tahan lama.

Seperti yang dikatakan arsitek Mande Austriono bahwa rumah berkelanjutan paling tidak menyentuh tiga pilar, yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi. Masih ada banyak faedah lain yang dapat kita tuai saat kita meluangkan waktu untuk memaknai kembali sebenar-benarnya rumah.

Apa itu rumah?

Bagi saya, rumah juga adalah perasaan. Tanpa cinta itu hanyalah sebuah bangunan. Saya beruntung tinggal di sini, dikelilingi oleh orang yang saya cintai dan hal-hal indah yang selaras nan berkeadilan.

**

Olah grafis: dilakukan mandiri oleh penulis.

Referensi

[1]: Laksono, Muhdany Yusuf. 2022. Kata Sri Mulyani, Bakal Makin Banyak Pasangan Muda Sulit Beli Rumah. Kompas.

[2]: Ningsih, Widya Lestari Ningsih. 2021. Alasan Manusia Purba Memilih Gua sebagai Tempat Tinggalnya. Kompas.

[3]: Mantalean, Vitorio. 2022. Jumlah Penduduk Indonesia Naik Hampir 1,5 Juta Jiwa dalam 6 Bulan Terakhir. Kompas.

[4]: Hafsyah, Siti Sadida. 2021. Solusi Menyelesaikan Konflik Sawit di Kawasan Hutan. Forest Digest.

[5]: Lees, L. 2008. Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive Urban Renaissance? Urban Studies. Vol. 45 (12): 2449–2470. https://doi.org/10.1177/0042098008097099

[6]: Arumingtyas, Lusia dan Maria Junia. 2022. Berebut Air dari Bumi Yogyakarta. Mongabay.

[7]: Abdulsalam, Husein. 2017. Bandung Mau Berubah dengan Bersolek, Hanya Saja Terlalu Menor. Tirto.

[8]: ICMI Sleman. 2022. Rumah Ekospiritual, Rumah Sederhana yang Peduli Alam dan Lingkungan. ICMI.

[9]: McKeown, Greg. 2014. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less. Crown. New York. ISBN-13: 978-0804137409.

[10]: Murdaningsih, Dwi. 2022. Apa Itu Rumah Berkelanjutan dan Bagaimana Cara Menerapkannya? Republika.

[11]: Olymplast. 2022. Official Website.

0 notes

Text

Gentrifikasi dan Politisasi Air Dibalik Pembangunan Pariwisata Kota Yogyakarta

Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan arus kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta pada 2019 terdapat 28.324.394 kunjungan wisatawan yang tersebar dalam 215 destinasi. Adapun jumlah tersebut terdiri dari 551.547 wisatawan mancanegara dan 27.772.847 wisatawan nusantara. Tingginya arus kunjungan wisatawan tersebut berbanding lurus dengan banyaknya jumlah hotel di Yogyakarta. Pada tahun 2019 tercatat terdapat 163 hotel berbintang di Kota Yogyakarta (Laporan Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta), padahal tahun 2016 hanya terdapat 60 hotel berbintang di Kota Yogyakarta (Widianto & Keban, 2020). Artinya dalam kurun waktu 3 tahun terjadi kenaikan jumlah hotel berbintang sebesar 150% di Yogyakarta. Masifnya pembangunan hotel dan berbagai akomodasi wisata lainnya seperti mall dikhawatirkan akan membawa permasalahan seperti gentrifikasi dan politisasi air bersih.

by Akbar Bagus Nugroho | 21 Mei 2021

Staf Divisi Litbang Himapa Vitruvian

Gentrifikasi secara spesifik sebenarnya mengacu pada transformasi lahan dan properti akibat perpindahan masyarakat berpendapatan tinggi ke wilayah yang relatif kurang makmur (Atkinson, 2004). Lalu apa kaitannya dengan pariwisata? Dalam kasus Kota Yogyakarta properti yang ada cenderung didominasi dalam bentuk akomodasi pariwisata. Hal ini disebabkan hotel dan mall misalnya dianggap mewakili perekonomian Kota Yogyakarta sebagai urban tourism (Widianto & Keban, 2020). Corak gentrifikasi inilah yang kemudian disebut sebagai tourism gentrification, yang berasal dari perpindahan masyarakat upper class ke wilayah kurang makmur dan pembangunan masif pariwisata perkotaan (Liang & Bao, 2017).

Perpindahan masyarakat upper class ini pada akhirnya akan menyebabkan naiknya harga barang-barang, terutama harga tanah dan properti (Atkinson, 2004). Sederhananya ketika banyak orang-orang kaya (baca; pengembang dan investor) yang menginginkan tanah di Yogyakarta namun jumlah tanah di Yogyakarta tetap, maka otomatis harga tanah akan naik. Naiknya harga tanah apabila tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan maka akan membuat masyarakat kesulitan untuk membeli tanah. Hal inilah yang kemudian diidentifikasikan menjadi salah satu faktor pendorong mengapa Yogyakarta mengalami masalah darurat agraria (Widianto & Keban, 2020).

Selain dampak sosial berupa gentrifikasi, pembangunan hotel dan mall yang masif juga berkontribusi terhadap sulitnya akses air bersih di Yogyakarta. Berbicara mengenai konsep air dalam masyarakat Jogja maka mau tidak mau kita juga akan berbicara mengenai fungsi budayanya disamping fungsi sehari-hari. Air merupakan simbol kehidupan yang pada hakikatnya dilindungi secara simbolis dalam konsep budaya, dan pariwisata telah mengubah fungsi budaya tersebut secara masif (Yusuf & Purwandani, 2020). Hotel pada kenyataannya telah menggunakan dan terus menggunakan air tanah dalam jumlah besar

Sebagian besar Hotel dan berbagai bangunan komersial di Yogyakarta cenderung membuat sumur alih alih menggunakan air PDAM karena biaya operasional yang lebih murah. Keputusan ini, bagaimanapun, berdampak pada ketersediaan air tanah, menyebabkan kelangkaan air bagi penduduk setempat, sehingga memunculkan privatisasi air bersih (Yusuf & Purwandani, 2020). Air yang seharusnya merupakan barang “milik semua” kemudian dipolitisasi untuk memenuhi kebutuhan komersial, dan menegasi masyarakat yang terdampak. Air menjadi barang yang langka akibat keringnya sumur-sumur warga, sehingga menciptakan kemarahan terhadap menjamurnya hotel yang kemudian memuncak dalam kampanye sosial “Jogja ora didol”.

Hal ini sebenarnya tidak lepas dari ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang tegas. Kebijakan yang mewajibkan hotel untuk berlangganan PDAM dalam Peraturan Walikota (Perwal) nomor 3 tahun 2014 pada akhirnya tidak mampu mencegah leakage dalam pengelolaan air hotel dan bangunan komersial di Yogyakarta. Hal ini terbukti dari 418 hotel di Yogyakarta, hanya 156 yang menggunakan air dari PDAM, sisanya mengambil air dari tanah dalam kegiatan operasionalnya (Yusuf & Purwandani, 2020). Oleh karena itu menurut saya peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentu sangat dibutuhkan. Pemerintah berkewajiban untuk “mengedukasi” pengelola hotel agar memanfaatkan air PDAM melalui kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU). Selain itu pemerintah melalui PDAM juga wajib menjamin ketersediaan air bersih untuk pihak hotel, terutama di musim padat wisatawan.

Pada akhirnya selain menawarkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup, pariwisata juga akan membawa ekses negatif. Beberapa ekses negatif yang timbul dalam pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, resto, dan mall di kota Yogyakarta antara lain gentrifikasi dan politisasi air. Masifnya pembangunan infrastruktur pariwisata mendorong naiknya harga-harga akibat mobilitas masyarakat upper class sebagai konsekuensi dari kegiatan pariwisata. Selain itu masifnya pembangunan tersebut juga membawa masalah ekologi seperti sulitnya air bersih akibat politisasi air tanah oleh beberapa hotel, resto, dan mall di kota Yogyakarta. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pariwisata tidak lagi dianggap sebagai sektor yang “arogan” akan tetapi menjadi sektor yang menaruh tanggung jawab pada aspek sosial dan ekologi.

Referensi

Atkinson, R. (2004). The evidence on the impact of gentrification: New lessons for the urban renaissance. European Journal of Housing Policy, 4 (1), 107–131. https://doi.org/10.1080/1461671042000215479

Dinas Pariwisata DIY. (2020). Statistik Kepariwisataan DI. Yogyakarta 2019. https://drive.google.com/file/d/1i2T72IKlSUZFK7BBZV8PrBcU9L2oLVT-/view

Liang, Z., & Bao, J. (2017). Tourism gentrification in Shenzhen , China : causes and socio-spatial consequences. Tourism Geographies, 17(3), 461– 481. https://doi.org/10.1080/14616688.2014.1000954

Widianto, H.W., & Keban, Y.T. (2020). Gentrification: The Socio-Economic Impact of Hotel Development in Malioboro Areas, Yogyakarta City, Indonesia. Jurnal PKS Volume 19 Nomor 2 Agustus 2020; 107-123.

Yusuf, M., & Purwandani, I. (2020). Ecological politic of water: the ramifications of tourism development in Yogyakarta. South East Asia Research, DOI: 10.1080 / 0967828X.2020.1821580

3 notes

·

View notes

Photo

Postingan @yoshifajar konseptor @kedaijbs alias Rumah JBS. Makasih mas 🙏🙏🙏 bagaimana sebuah relasi (sosial) dijalin, dirawat, dan dihidupi dalam konteks cekaman (tekanan) globalitas yogyakarta masa kini? untuk menjawabnya, berikut diperkenalkan rumah JBS (jual buku sastra). dalam keseharian, rumah JBS menjadi rumah bagi sebuah keluarga penyair. secara umum, rumah JBS merupakan sebuah kedai buku, tempat diskusi, tempat menginap, dan ruang berjumpa. rumah yg menjadi “jujugan” para saudara, teman-teman, kolega, kenalan, tetangga, dan lain sebagainya. “jujugan” bukanlah destinasi, bukan place, tetapi sebuah space, sebuah nilai, sebuah pangkal mula dari rumah, umah, uma, mmm... bertahun yg lalu rumah JBS berstatus ngontrak. kini rumah JBS pindah ke tanah sendiri. di sepetak tanah di kampung dari masa lalu yang bernama: keloran. kampung pinggiran kota yogyakarta, yg sekarang sudah mengalami gentrifikasi di segala aspek kehidupannya. proses hidup rumah JBS merupakan fenomena yang langka, yang menjadi bagian dari nyala kecil relasi sosial yg masih hidup di kota metropol yogyakarta, yaitu: sebuah relasi yang tidak sepenuhnya terkomodifikasi. sebuah relasi yang menjaga nilai-nilai lain hadir, yang berbeda tetap tumbuh dan bisa dipertahankan dengan keras kepala. lihatlah,... semua material berpadu melengkapi dan menegasi. rumah yg terus tumbuh dan hidup, meski belum ada jaringan listrik dan belum ada meja kerja 😀. sebuah rumah yang terus disepuh dengan obrolan, ajakan, permintaan, keroyokan, janji-janji, harapan, dan imajinasi yang keras kepala di tengah gerak kota yogyakarta yg semakin tak punya kepala... 🌿😀🍻 #rumah_buku #rumah_JBS #ugahari #rumahjbs #jualbukusastra (di Tirtonirmolo) https://www.instagram.com/jualbukusastra/p/CXJJAG1Bwen/?utm_medium=tumblr

0 notes

Text

the last black man in san francisco

“You don’t get to hate it unless you love it.”

Jimmy Fails I─konon orang kulit hitam pertama di San Francisco─membangun sebuah rumah di tahun 1940-an. Tiga generasi berselang, Jimmy Fails IV, sang cucu, berupaya mengklaim lagi rumah warisan keluarganya itu yang sekarang dimiliki orang lain.

Tak Ada Tempat Seperti Rumah

Jimmy Fails IV (Jimmy Fails) tak punya tempat tinggal. Orangtuanya sudah berpisah, ayahnya tinggal di sebuah apartemen sementara ibunya hidup di Los Angeles bersama suami barunya. Jimmy sempat tinggal di rumah penampungan bersama beberapa remaja lain selama kurang-lebih satu tahun. Sempat pula ia tinggal di dalam sebuah mobil sedan tua bersama ayahnya, dan sekarang mobil itu ditinggali sepupunya. Tak ada atap tempatnya berlindung. Sekarang ia menumpang di rumah milik temannya, Mont (Jonathan Majors) yang hidup bersama kakeknya yang tunanetra. Setiap dua minggu sekali ia pergi ke kota bersama Mont, mengunjungi rumah yang dibangun kakeknya dulu; menerobos pagar, mengintip perabotan yang ada di dalamnya, dan kalau sempat ia bisa merapikan kebun atau mengecat ulang kusen jendela dari luar.

Rumah itu sekarang dimiliki dan ditempati oleh sepasang paruh baya kulit putih yang kaya raya. Mereka mengisi rumah bertingkat tiga itu dengan benda-benda yang mahal. Namun, mungkin karena kesibukan mereka berdua, mereka sepertinya tak sempat merapikan sulur-sulur dan rerumputan yang tumbuh di kebun. Karena kesibukan mereka berdua pula Jimmy dan Mont selalu punya kesempatan menerobos pagar saat rumah itu kosong di siang hari. Rumah bercat putih yang dikeliling pagar tanaman hijau dengan pucuk atapnya yang berbentuk segitiga lancip seperti topi penyihir. Berdiri di pinggir jalan yang tertib bersama rumah-rumah antik dan mewah lainnya di kawasan yang asri di salah satu sudut San Francisco.

Penghuni rumah tersebut bukannya tidak pernah memergoki Jimmy yang dengan sukarela dan tanpa izin sedang membetulkan sesuatu dari rumah mereka. Suatu kali, sehabis pulang berbelanja, nyonya rumah bahkan pernah melempari Jimmy dengan roti croissant karena kedapatan sedang memperbaiki jendela lantai dua. Mereka meminta Jimmy pergi, tapi tentu saja Jimmy selalu datang lagi, dan mereka pun tak pernah paham betul apa motivasi di balik perilaku pemuda tersebut. Untungnya mereka cukup baik dengan tidak pernah melaporkan aksi Jimmy ke polisi setempat.

Bagi Jimmy motivasinya sudah jelas yaitu merawat rumah buatan kakeknya itu sebisa mungkin agar suatu saat bisa ia miliki kembali atas nama keluarga besarnya. Dulu, di tahun 90-an, saat ia masih kecil, ia dan keluarganya pernah tinggal di sana. Sebuah foto yang menunjukkan dirinya sedang duduk bersama ayahnya di teras rumah ia simpan baik-baik sebagai sebuah penanda juga pengingat betapa berartinya bangunan tersebut buatnya. Ada kegembiraan yang terlukis di sana, kesenangan serta keutuhan keluarga yang ia rasakan lagi. Bayangan-bayangan itu mengusiknya lagi dan ia sangat menantikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam rumah itu dan hidup di sana. Atau sekadar jadi tukang bersih-bersih di situ pun sebenarnya ia terima.

Jimmy: “Hey, Mont! How do I get their old croissant-throwing asses out of the house? What if I peed on their table? Like, what if I climbed up the birdie bath, broke in and just peed all over that stupid little yellow table?”

Mont: “Wouldn’t that ruin the floors?”

Jimmy: “Yeah, I guess you got a point there. You think they’d let me live there as, like, a caretaker for the house?”

Mont: “No.”

Jimmy: “That’s fucked up. I mean, I take pretty good care of the house. I think so, at least.”

Mont: “Yeah, you do. We like having you here, Jim.”

Jimmy: “I know, bro. But … you know there’s no place like home.”

Kesempatan itu akhirnya datang lebih cepat daripada yang ia sangka. Si penghuni rumah mengemas barang dan perabotannya ke dalam truk. Konflik keluarga memaksa mereka untuk pindah, ada masalah harta gono-gini antarsaudara kandung yang harus mengorbankan rumah mereka. Dengan kosongnya rumah tersebut, Jimmy tanpa pikir panjang langsung mengajak Mont bermalam di dalamnya. Di ruangan yang nyaris kosong melompong itu Jimmy tak bisa menyembunyikan kegirangannya. Ia berlari-larian di dalam rumah, berteriak mengetes gema, melambai-lambaikan tangannya ke angkasa di balkon layaknya Raja Inggris. Mont pun tak kalah gembiranya bisa tinggal di dalam rumah yang besar, apalagi si pemilik sebelumnya meninggalkan beberapa koleksi buku sastra favoritnya di perpustakaan pribadi.

Jimmy langsung bergerak cepat memindahkan perabotan-perabotan usang peninggalan ayahnya yang tersimpan di gudang milik tantenya. Ia menata ulang barang-barang yang penuh kenangan itu, yang dulu sempat mencicipi aroma ruangan di rumah itu dan berbagi napas bersama para penghuninya. Mont ikut turun tangan membantu menuangkan gagasan dekorasinya yang artistik di sana. Di sela-sela itu, Jimmy tanpa ragu-ragu menghampiri seorang tetangga yang sedang melintas bersama anjing peliharaannya di seberang jalan, lalu dengan penuh semangat ia berkenalan dan berjanji akan menjadi tetangga yang baik. Semua itu terjadi dengan begitu cepat. Sebuah perubahan nasib yang benar-benar seperti membalikkan telapak tangan. Seorang Jimmy yang selama ini menumpang tidur di lantai kamar temannya kini bisa tidur dengan leluasa di ruangan besar mana saja yang ia suka.

Namun, berita bahagia tersebut malah ditanggapi sebaliknya oleh sang ayah. Jimmy Senior, yang kini tinggal sebatang kara di sebuah apartemen kumuh, bekerja setiap hari menggunting cover dan membungkus DVD bajakan, menganggap perbuatan anaknya itu sebagai suatu penghinaan. Seolah-olah itu membuka kembali luka lamanya, masih belum bisa menerima sepenuhnya bahwa dulu ia dan keluarganya harus terusir dari rumah. Ia sudah sampai pada tahap tidak lagi mengindahkan rumah lamanya sebagai bagian dari kenangan baik, bahkan ia sudah mengelupaskan identitas dirinya dari sana (“That’s not your old house and that’s not your black-ass neighbourhood”).

Belum reda menghadapi penolakan tersebut, Jimmy harus dihadapkan dengan malapetaka lain yang mengetuk pintu depannya. Si penghuni rumah ternyata memutuskan untuk datang kembali dan menjual rumah tersebut secara resmi lewat agen perumahan. Artinya, seluruh perabotan yang dibawa Jimmy harus dikeluarkan dari rumah. Artinya, Jimmy dan Mont pun harus angkat kaki dari rumah itu karena secara hukum mereka berstatus sebagai penyusup. Artinya, untuk memiliki rumah itu lagi, Jimmy harus segera membelinya, dan dengan pekerjaannya saat ini sebagai perawat di sebuah panti jompo tentunya ia harus menunggu sampai berpuluh-puluh tahun lagi.

Kembalilah lagi Jimmy seperti sediakala, dengan satu setel pakaian yang ia pakai terus setiap hari dan satu papan skate yang ia jinjing ke mana-mana. Juga dengan Mont yang selalu mendampinginya sambil menenteng buku catatan dan sebatang pensil yang diselipkan di kuping, memulung inspirasi untuk naskah drama, dan sesekali juga menggambar sketsa tentang San Francisco, orang-orangnya, bangunan-bangunannya, dan segala hal yang masih tersisa dari kota yang seolah-olah sedang beranjak pergi meninggalkannya.

Tak Ada Kota Seperti San Francisco

Pagi-pagi sekali seorang pengkhotbah jalanan sudah berdiri di atas sebuah kotak kayu yang ia gunakan sebagai mimbar. Ia berdandan rapi, dengan berbalut jas dan dasi. Ia berdiri membelakangi teluk San Francisco yang di wilayahnya itu sedang dipasangi garis polisi, tanda larangan masuk buat umum. Di sana sedang hilir-mudik orang-orang yang mengenakan pakaian pelindung kesehatan lengkap; sebuah upaya pembersihan perairan dari limbah dan polusi kimia tampaknya sedang berlangsung. Si pengkhotbah dengan kritik kerasnya menyatakan, “This water been dirtier than the devil’s mouth for 50 years. And now they want to clean it?”

Bukan proses pembersihannya yang ia serang, tapi ada kecurigaan bahwa aktivitas tersebut dilakukan karena sebentar lagi akan dibangun sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak akan diperuntukkan untuk dirinya, untuk kaumnya, untuk orang-orang yang selama ini tinggal di wilayah tercemar itu. Mungkin sebuah gedung mall, gedung apartemen, atau komplek perumahan khusus untuk orang-orang kaya. Jika itu yang terjadi maka masyarakat pinggiran yang sebagian besar kulit hitam itu, yang sudah lama tinggal di sana, harus siap-siap digusur dari tempat tinggal mereka. Si pengkotbah pun mewanti-wanti, “Fight for your land! Fight for your home!” Itu bukan slogan kosong, tapi peringatan atas hal yang telah beberapa kali terjadi di waktu lampau. Penggusuran lingkungan pinggiran yang kemudian dipugar jadi lingkungan baru yang lebih elit. Mereka yang berduit membeli lahan di lingkungan kumuh dan padat penduduk, dan seketika berubahlah tempat tersebut jadi wilayah kelas atas. Sebutannya gentrifikasi. Tujuannya untuk meningkatkan nilai sosial dan ekonomi dari suatu daerah atau kota. Tujuan yang baik di atas kertas tapi berimplikasi buruk di atas lapangan terutama bagi mereka yang tersisihkan oleh kepentingan kelas.

Jimmy dan keluarganya adalah salah satu korban proyek gentrifikasi. Di tahun 90-an mereka harus terusir dari rumah dan lingkungan yang mereka tempati karena San Francisco sedang menata ulang rupa dan bentuk kota. Sekarang, lingkungan tersebut sudah jadi lingkungan kelas atas, sebagian besar ditempati oleh masyarakat kulit putih dengan deretan bangunan bersejarah yang bahkan sampai dijadikan obyek wisata arsitektur di kota.

Jimmy: “This house was built in 1940’s.”

Tour Guide: “That would actually be about 100 years late for this style. We can see from his gingerbread trim, this was built sometime in the 1850’s.”

Jimmy: “Uh, 1946!”

Tour Guide: “I’m gonna have to disagree with you there, dude man. No architect in the 1940’s was building in this style.”

Jimmy: “That’s probably true. But this wasn’t built by an architect. My grandfather built this. He came here in World War II, he bought this lot, and he built this house. The stairs. These windows. The columns. The archways. The witch hat. The balustrades. The fish scales. This balcony. That wall to keep y’all the fuck out. All of it. By Jimmy Fails I, with his own two hands. In 1946.”

Kebahagiaan yang terenggut, ketidakadilan, diskriminasi, konflik kelas sosial adalah isu yang secara pribadi dihantarkan San Francisco kepadanya. Ia tumbuh dan besar di kota yang selalu luput memberinya atap tempat berlindung pribadi. Terlempar dari sebuah rumah yang nyaman lalu terpaksa tinggal di rumah penampungan, lalu di dalam mobil, dan kini menumpang tidur di lantai rumah temannya yang sempit, semua itu seakan tak akan ada habisnya. Kepemilikan adalah sebuah kemewahan yang tak tergapai karena segalanya diatur oleh sistem yang besar, undang-undang dan hukum yang mengikat dengan kuat tanpa harus disepakati dulu (“You never really own shit”). San Francisco seakan-akan telah dengan jelas membedakan golongan penduduknya menjadi si kaya dan si miskin, menegaskan garis pemisah antara keduanya, satu golongan berada di tengah kota sementara golongan lain berada di pinggir-pinggirnya.

Mungkin yang tak disadari Jimmy adalah bahwa perjuangannya juga mewakili keresahan dan keinginan terpendam orang-orang dari kelasnya; orang-orang yang hidup di lingkungan tempat tinggal Mont─yang berbagi hidup dengan ikan yang bermutasi biologis di teluk San Francisco akibat pencemaran kimia, yang para pemudanya pengangguran dan menghabiskan waktu berkonflik dengan gangster. Orang-orang seperti ayahnya, juga dirinya, juga Mont, yang tak punya banyak pilihan mata pencaharian selain pekerjaan-pekerjaan kasar berupah rendah. Atau sama juga seperti seorang gembel di perkotaan yang mengejar-ngejar Jimmy saat sedang berseluncur di atas aspal, meminta tebengan untuk membawanya pergi ke mana saja. Atau juga seperti seorang laki-laki tua yang sudah hilang kewarasannya, menjelajahi kota dengan bertelanjang bulat, jadi tertawaan sekelompok anak SMA.

Rumah kemudian jadi obsesi Jimmy terhadap kasih sayang, kehangatan, dan di atas semuanya, kehidupan yang layak. Sayangnya ia harus menciptakan narasi kebohongan untuk mendapat dukungan atas impiannya itu. Rumah yang ia gadang-gadangkan dibangun oleh kakeknya itu─ he first black man in San Francisco─ternyata hanyalah fakta palsu. Ia sengaja mengarangnya, terus menyebarkannya kepada orang-orang sampai ia sendiri lupa bahwa itu semua tidak pernah terjadi. Sebuah sertifikat tanah membuktikan kalau rumah tersebut dibangun di tahun 1857, dan bukan oleh kakeknya atau orang kulit hitam lain yang terdata di San Francisco.

Jimmy: “I been telling people he built it for so long. Almost forgot it wasn’t true.”

Mom: “This was ours. And then it wasn’t. So you just tell yourself what you need to make you feel like it still is. It makes you feel special. But you got a chance to get out from underneath all of that now.”

Jimmy: “I don’t want to. I just want it.”

Mom: “Is that what you really want? To spend the rest of your life working for this? Fighting for this? I believe I could make this place yours. I really do. But if you leave … it’s not your loss. It’s San Francisco’s. Fuck San Francisco.”

Kebohongan tersebut tentu terasa menyakitkan awalnya bagi Mont yang selama ini punya tanggung jawab moral mendukung temannya itu. Namun pada akhirnya ia pun bisa mengerti dengan situasi psikis yang digeluti Jimmy sebagai seorang anak yang mencintai San Francisco tapi kemudian ditelantarkan olehnya. Maka sebagai perpisahan, Mont menggelar pertunjukan drama kecil-kecilan di loteng rumah itu, mengundang beberapa tetangga dan orang terdekatnya, menampilkan serpihan drama yang dialaminya beberapa hari terakhir. Di ujung pertunjukannya, ia berseru kepada Jimmy, “You’re not this house! You are not these walls! You’re not these floors, you’re not this ceiling!” Seruan itu ditanggapi Jimmy dengan perasaan yang campur aduk, tak enak, seperti menyaksikan rumah itu roboh perlahan-lahan di depan matanya langsung.

San Francisco, kota tempat Jimmy lahir dan tumbuh dewasa, tentu bukan tempat yang bisa dengan semudah itu ia tinggalkan. Di balik segala lika-liku, perubahan, dinamika yang terjadi di dalamnya, yang baik maupun yang buruk, terkumpul jadi kenangan masa muda yang menarik. Namun, seberapa besar ia mencintai kota ini, seberapa berat pun ia melupakannya, pasti ada satu titik di mana ia harus melepaskan, merelakan, dan pergi mencari tempat peruntungan yang lain. Meninggalkan kota kelahiran merupakan sebuah proses fisik dan mental yang berat, persis seperti meninggalkan kekasih yang selama ini hidup bersama dalam suka dan duka. Tapi ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan dan diterimanya, tak ada lagi peluang dan kesempatan yang tersisa untuk tumbuh membaik, pada saatnya seseorang harus berani menyatakan bahwa hubungan mereka telah usai, bukan?

oleh: Ikra Amesta

0 notes

Text

"Hi"

"Iya, ada apa?"

"galak amat!?"

"loh, ini aku tanya baik-baik kok 😊"

"tanya kabar dulu, kesannya jadi saya chat kalau ada perlunya saja"

"halagh, iya apa kabar? wkwk"

"baik..."

"ada yang bisa saya bantu? *tampang serius"

"nggak sih, pengen chat aja😀"

"hmm..., interesting"

---

"kamu tahu tentang... gentrifikasi?"

0 notes

Photo

Ruang Bermain

Berada di tengah desakan laju pembangunan fisik dan hari-hari yg penuh ketergesaan, kota melaju secara terus-menerus dengan memberi tekanan pada ruang kampung kota. Kota, dengan simbol modernismenya kerap tidak berpihak pada anak-anak yang tinggal di dalamnya. Ruang bermain mereka terdesak hilang atas nama gentrifikasi sebuah kota.

Lagu lama memang, namun seringkali realitasnya demikian. Kita dihadapkan pada pembangungan yang tidak setara sehingga membawa konsekuensi pada ketimpangan dan peminggiran sosial terhadap masyarakat miskin kota. Tak Terkecuali bagi anak-anak yang ingin bermain ini.

Seperti kata Silampukau: waktu memang jahanam, kota kelewat kejam~

(Surabaya, 2017)

0 notes

Text

Kota Surabaya dengan Segala Dinamikanya

Tahun 2010, adalah kali pertama saya berkunjung ke Kota Surabaya untuk menemui bapak saya yang kebetulan singgah setelah melakukan perjalanan dari Jakarta. Hari pertama saya jalan-jalan di kota tersebut, kesan pertama saya adalah panas dan sangat gerah. Saat itu saya berharap tidak akan pernah tinggal di kota tersebut. Belum sehari di Surabaya rasanya pingin balik ke Malang saking nggak kuat dengan suhu kota tersebut yang sangat panas dan menyengat.

Kali kedua kunjungan saya ke kota Surabaya adalah untuk mengadakan studi eksursi yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa Arsitektur se-Jatim atau BPR V Jatim. Kesan saya di kota tersebut masih sama, panas menyengat dan saya masih belum tertarik untuk tinggal di kota tersebut.

Kali ketiga saya berkunjung sekitar tahun 2012 yaitu untuk menemui kedua orang tua saya. Saat melewati jalan Tunjungan dan melihat banyaknya gedung-gedung kolonial yang masih kokoh berdiri di kawasan tersebut. Saya suka! Entahlah, saya mulai menyukai kota itu. Dan ketika jalan-jalan ke Jembatan Merah Plaza, melihat gedung cerutu dari kejauhan membuat rasa suka saya terhadap kota tersebut semakin bertambah. Sempat saya katakan kepada ibu saya untuk melanjutkan kuliah di Surabaya saja. Tampaknya akan sangat menyenangkan.

Awalnya masih galau apakah saya harus stay di Malang saja atau melanjutkan rantauan ke Surabaya. Dan akhirnya pertengahan tahun 2015 saya memutuskan melanjutkan rantauan saya ke Surabaya setelah saya dinyatakan lulus untuk menempuh studi pascasarjana di Arsitektur ITS, Surabaya.

Minggu-minggu awal saya di Kota Surabaya dipenuhi dengan ketersesatan di jalan. Kenapa? Karena saya menghabiskan masa liburan sebelum masuk semester perdana kuliah dengan mengelilingi Kota Surabaya dan mengandalkan GPS. Tapi sayang banget ketika di pertengahan jalan menuju tempat tujuan saya selalu lupa apakah harus belok kiri atau kanan, lupa dengan arahan google maps yang saya coba hafalkan sebelum saya berangkat. Alhasil, saya mengitari jalan yang sama sebanyak 4 kali. Rasanya saya pingin nangis dan lebih baik pulang saja. Melelahkan memang, tapi seru untuk dikenang sendiri. Saya butuh 1 tahun untuk bisa menghafal dan juga menghubungkan simpul-simpul jalan kota Surabaya yang bagi saya sangat ruwet.

Selain muter-muter keliling kota sendirian biar tau jalan, saya juga banyak menghabiskan waktu saya di perpustakaan baik perpustakaan provinsi maupun perpustakaan kota yang terletak di Balai Pemuda. Saya suka kedua perpustakaan tersebut karena banyak buku bacaannya seperti novel. Selain itu juga tempatnya sangat nyaman.

Jalan-jalan utama di Kota Surabaya cukup lebar. Pada jam-jam tertentu terutama jam berangkat sekolah/kantor dan jam pulang sekolah/kantor di beberapa ruas jalan di kota tersebut mengalami kemacetan panjang. Kalo dipikir-pikir selama 2 tahun ini saya jarang mengalami kemacetan parah yang rasanya bikin geregetan. LOL. Dan seumur-umur saya hidup, baru di Surabaya saya mengalami terperangkap genangan air setelah hujan lebat. Karena kondisi jalan dengan genangan yang cukup tinggi membuat durasi perjalanan saya dari kampus ke kos bertambah hingga 30 menit. Oleh karena pasca hujan lebat selalu terjadi genangan di beberapa ruas jalan Kota, Pemerintah Kota Surabaya memperlebar drainase kota maupun lingkungan perumahan untuk mengurangi genangan jika musim hujan telah datang. Semoga saja nanti Surabaya sudah tidak tergenang lagi ya. Memang tidak mudah untuk mengatasi genangan karena ada banyak faktor penyebabnya.

Selain itu juga di Kota Surabaya terdapat banyak taman baik taman aktif maupun pasif. Saya sih mengartikan taman aktif adalah taman yang bisa dikunjungi dan kita bisa beraktivitas di tempat tersebut seperti taman Bungkul, taman keputih maupun taman flora. Sedangkan taman pasif saya artikan sebagai taman yang tidak diperuntukkan sebagai tempat untuk berkegiatan seperti boulevard. Tapi itu bukan taman deng, mungkin lebih tepatnya disebut dengan ruang terbuka hijau kali ya. Yah pokoknya gitulah. Ini adalah salah satu alasan saya suka kota ini karena kota ini bagi saya cukup hijau. Apalagi di ITS tuh banyak pohonnya. Saya sukaaaa..

Selama menjalani kuliah di ITS, saya mendapatkan buanyak sekali pengalaman yaitu survey ke berbagai macam kampung dengan karakteristik yang berbeda. Menyenangkan bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Dari hasil belusukan keluar masuk dari satu gang ke gang lain menunjukkan dinamika kota Surabaya yang luar biasa.

Ada banyak kekontrasan yang terjadi di Kota Surabaya yang disebut sebagai kota Pahlawan. Siapa sangka, di balik gedung tinggi menjulang dengan desain modern di kawasan Tunjungan sana, terselip kawasan perkampungan dengan lebar gang yang sempit. Selain itu juga ditemukan sebuah pasar tradisional ditengah-tengah perkampungan dengan kondisi yang hmmmm bagi saya kurang enak di pandang serta menimbulkan polusi udara. Tapi sepertinya pendudukan yang rumahnya berhadapan dengan pasar tersebut sudah sangat kebal dengan sistem imun yang kuat (mungkin). Ada juga anak-anak yang bermain di gang kampung dan parahnya memainkan bangkai tikus. Oh wow, mereka sangat luar biasa berani dan juga sepertinya mereka tidak mengenal kata ‘nanti bakalan sakit kalau main yang jorok-jorok’.

Selain itu juga terdapat perkampungan nelayan di pesisir Kenjeran sana yang menarik untuk di kunjungi (bagi saya). Masih terdapat permasalahan yang sulit untuk di atasi dikawasan permukiman tersebut yaitu masalah sampah dan sanitasi. Padahal di beberapa titik di kampung tersebut ditemukan bak sampah berukuran besar namun dalam kondisi terbalik dan tidak dimanfaatkan. Akan menjadi panjang lebar jika saya ceritakan disini (mungkin selanjutnya akan saya buat tulisan khusus tentang kampung nelayan kenjeran).

Ada juga kampung-kampung bertingkat yang lebih dikenal dengan istilah rumah susun yang tersebut di beberapa titik di kota Surabaya. Salah satu rusun yang jauh lebih menarik perhatian saya adalah rusun Sombo yang terletak di Surabaya Utara. Karena jika hanya melihat kondisi fisik rusun tersebut, mungkin kita bakalan takut untuk datang berkunjung ke tempat tersebut karena baik bangunan maupun lingkungan rusun tersebut mengalami penurunan kualitas. Namun masyarakat setempat sangat ramah dan menyenangkan. Kebetulan tesis saya berlokasi di tempat tersebut, dan saya merasa nyaman menghabiskan waktu saya disana walaupun kadang agak sedikit ada rasa takut terutama ketika menyusuri koridor rusun yang agak gelap.

Yah, begitulah Kota Surabaya yang bagi saya sangat menyenangkan untuk ditelusuri walaupun kadang saya merasa asing dengan kota yang sudah 2 tahun ini saya tinggali karena bangunan sumpit (mengambil istilah dari Pak Eko Budihardjo yang menyebutkan sebagai chopstick syndrome) makin lama makin menjamur. Kota ini semakin lama semakin ditumbuhi bangunan-bangunan komersil. Dengan bertumbuhnya bangunan-bangunan tinggi tersebut menimbulkan adanya potensi gentrifikasi (saya lebih memahami gentrifikasi sebagai pengusiran secara halus karena secara psikologis masyarakat tersebut sudah tidak nyaman lagi tinggal di tempat tersebut). Tapi, memang begitulah realita yang harus dihadapi ketika kita memutuskan tinggal di kota besar seperti Surabaya. Kota ini sangat berdinamika, selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai penduduk berdialektika agar tidak terserang stres akibat tekanan hidup di kota besar yang cukup tinggi.

Cerita tentang Surabaya masih akan berlanjut!

1 note

·

View note

Text

Kumpulan graffiti dan hal-hal menarik lainnya yang kutemukan saat sedang berjalan dari Pallasstraße ke Goebenstraße ke Yorckstraße lalu balik lagi.

Yang paling menarik tentu adalah sebuah seni patung interaktif karya Benoit Maubrey. Di pinggir jalan, tepat di depan blok apartemen terdapat sebuah struktur yang terbuat dari 350 pengeras suara bekas. Siapapun dapat mengakses pengeras suara tersebut dengan cara:

Menelepon nomor yang tertera di papan informasi di samping, suaranya kemudian akan disiarkan lewat pengeras suara selama maksimal 3 menit,

Menghubungkan ponsel lewat bluetooth

Menghubungkan ponsel secara langsung dengan line-in, dan

Mengunggah postingan di Twitter dengan tagar #speakersarena, kemudian postingan tersebut akan dibacakan lewat pengeras suara.

Karya seni patung ini dapat digunakan hanya dari jam 11 pagi hingga jam 7 malam saja, mungkin agar tidak mengganggu warga setempat. Saat aku mencoba mengoneksikan ponselku dengan bluetooth, memang bekerja walaupun suaranya tidak terlalu lantang. Saat kucek ternyata dari 350 pengeras suara tersebut yang bekerja hanya 10% – 20%. Walau begitu, cukup menyenangkan bisa duduk-duduk juga di atas karyanya.

Implementasi karya interaktif ini luas, sebab siapapun, dimanapun, dapat menggunakannya untuk menyiarkan apapun. Juga karya ini tahan air, buktinya seminggu terakhir di Berlin hampir tiap hari hujan dan karya ini masih berfungsi. Karya ini akan ada di Pallasstraße sampai tanggal 27 Oktober 2019. Benoit Maubrey adalah seniman kelahiran Amerika yang banyak berkarya di ranah seni patung elektroakustik sampai performans. Salah satu karya lainnya yang menarik adalah Audio Ballerinas.

Hal lain yang juga menarik adalah tumpukan baju dan sepatu bekas yang berlimpahan keluar dari boks pengumpul sepatu dan baju bekas. Karena aku tidak pernah melihat ada truk atau orang yang mengumpulkan isi boks-boks tersebut, mungkin cara yang paling efektif memang adalah meninggalkan baju dan sepatu bekas di luar boks tersebut. Lucunya boks dan tumpukan tersebut terletak di sebelah toko Kik, yang banyak menjual pakaian.

Aku juga berhasil menemukan dua graffiti dari kru asal Berlin, 1UP. Mereka adalah kru graffiti yang sangat terkenal di dunia dan karyanya dapat ditemukan dimana-mana, sampai ada “grup KW-an”nya.

Di luar toko mebel Schimala terdapat barang-barang yang diberikan gratis, antara lain; buku, gelas, dan kontainer plastik. Aku sendiri mengambil beberapa buku dan kontainer.

Saat berjalan balik ke arah stasiun Nollendorfplatz, di Pallasstraße kutemukan spanduk-spanduk di luar gedung yang berteriak “POTSE BLEIBT!” atau “POTSE TETAP TINGGAL!”. Potse adalah sebuah house project semacam Liebig34, Køpi, dan Syndikat, sering mengadakan konser alternatif, punk, elektronik, serta mengadakan demonstrasi yang memprotes gentrifikasi yang sedang terjadi di Berlin.

Pallasstraße ke Goebenstraße ke Yorckstraße Lalu Balik Lagi. oleh Raras Umaratih Kumpulan graffiti dan hal-hal menarik lainnya yang kutemukan saat sedang berjalan dari Pallasstraße ke Goebenstraße ke Yorckstraße lalu balik lagi.

0 notes

Text

Dari lantai dansa ke lobi hotel. Dari Single Pertama Ke Single Teranyar Arctic Monkey.

Tulisan ini adalah eksperimen pertama saya, untuk melakukan pembacaan bagaimana sebuah band berkembang dari single pertama yang mereka rilis di awal karir hingga single terakhir dari album terkini. Evolusi seorang musisi atau sebuah band menarik untuk dikupas untuk melihat bagaimana seorang seniman berkutat dengan waktu dan jati dirinya.

Arctic Monkey mulai aktif berkarya sejak 2002, band yang digawangi Alex Turner (vocal), Matt Helders (Drum), Jamie Cook (Gitar), dan Nick O’Malley (bass) sudah melahirkan 6 album. Dari 6 album yang sudah rilis, saya akan mencoba menarik seberapa jauh perubahan yang terjadi dalam karya-karya band asal kota Sheffield di Inggris ini.

Dari lagu ‘I Bet You Look Good On The Dancefloor’ yang merupakan single pertama dari album ‘Whatever People Say, That’s What I Am Not’ (2006) hingga single terbaru mereka ‘Four Out Five’ dari album ‘Tranquility Base Hotel & Casino Tour’ (2018)

“Stop making the eyes at me,

I'll stop making my eyes at you.”

- potongan lirik I Bet You Look Good On The DanceFloor

Alex Turner membuka lagu dengan lirik yang mengindikasikan jika dia sedang bertatapan dengan seseorang, tatapan ini saya baca sebagai sebuah tindak observasi. Turner tidak sedang memuja seorang makhluk paling indah, tapi dia sedang memperhatikan dengan detil seorang manusia dengan tindak tanduknya di lantai dansa.

“I bet that you look good on the dance floor

I don't know if you're looking for romance or...

I don't know what you're looking for

I said I bet that you look good on the dance floor

Dancing to electro-pop like a robot from 1984

Well, from 1984!”

- potongan lirik I Bet You Look Good On The DanceFloor

deada// Hal lumrah yang kita lakukan setelah melakukan sebuah observasi adalah menilai. Di lagu ini, Turner sebagai seorang observer mencoba menilik sejago apa orang yang dia perhatikan daritadi di lantai dansa. Saya membayangkan, Turner dengan kaos kerah berwarna gelap dan celana jeansnya berdiri di pojokan memegang sebotol bir sambil membuat kontak mata dengan seorang wanita yang berdiri di sebrangnya . Turner tidak melakukan pickup line seperti biasa, seperti “Hey sendirian aja?” atau sapaan tanpa basa basi seperti “Hey kamu cantik, siapa nama kamu?” , yang dia ucapkan justru hasil observasinya setelah saling berpandangan, “I bet you look good on the dancefloor”. Buat saya ini pick up line yang keren, Turner memberi compliment yang tidak sembarang menggoda. Dia menggoda dengan sebuah presisi untuk menarik hati sang lawan jenis. 10 pria pasti pernah memuji wanita itu untuk parasnya yang cantik tapi yang bisa memuji kelihaiannya di lantai dansa tanpa pernah melihat dia berdansa adalah pujian yang jitu. Kita semua tahu kemana arahnya, Turner akan mengajak wanita ini berdansa. Di lantai dansa, mereka akan saling mengeluarkan gerakan terbaik mereka, bertatapan, mungkin sedikit sentuhan fisik, lalu kita lihat seberapa besar koneksi yang mereka rasakan.

Lantai dansa adalah soal dansa dan kontak fisik, fondasi dari membangun koneksi spesial di sebuah klub malam. Turner sepertinya tahu betul, berburu cinta di klub malam butuh cara yang spesial dan lagu ini membeberkan cara Turner untuk menggaet lawan jenis di klub malam.

“Oh, there ain't no love, no Montagues or Capulets

Are just banging tunes and DJ sets

And dirty dance floors, and dreams of naughtiness!”

- potongan lirik I Bet You Look Good On The DanceFloor

Tapi sejitu dan seunik apapun cara Turner menggaet lawan jenis, dia tidak bisa menemukan cinta disana. Seperti suasana klub malam yang riuh dan gelap, kamu bisa lihat hanyalah permukaan terluar dari seorang manusia. Sulit merasakan cinta dari dalam hati, yang ada hanya adrenalin yang dipacu dentuman musik (plus narkotika) dan hasrat akan kontak fisik yang didorong alkohol plus rasa kesepian tingkat tinggi.

Observasi Turner di sebuah klub malam untuk membuat taktik jitu menggaet wanita diatas kertas bisa kita baca sebagai sebuah hal yang sia-sia tapi bagi Turner yang sedang menikmati masa mudanya, itulah salah satu cara untuk merasakan hidup. Karena itu ketika saya mendengar suara gitar, bas dan drum yang keras dari Arctic Monkeys, saya merasakan mereka sedang berpesta. Musik mereka bisa kau sebut indie rock, post punk revival atau garage rock, tapi musik mereka adalah pesta ala Arctic Monkeys, untuk menikmati hidup dan berkata bodo amat jika yang kita lakukan sia-sia dan terlihat silly di mata orang.

Dari kekacauan di lantai dansa, Arctic Monkey mengajak kita sebuah hotel. Ini seperti kisah cinta di klub malam pada umumnya. Kenalan di klub, berdansa, mabuk bersama, lalu bermalam di kamar hotel. Setelah menikmati kerusuhan pesta ala Arctic Monkey di tahun 2006, kita akan terbang jauh ke 2018. Tahun dimana lagu ‘Four Out Five’ dirilis oleh Arctic Monkey menjadi single teranyar mereka dari album ‘Tranquility Base Hotel & Casino Tour’.

Jika di tahun 2006, Alex Turner menjadi seorang pria yang mengobservasi targetnya di klub malam di sini dia seperti sudah berubah menjadi pria paruh baya dan bekerja menjadi seorang sales marketing di hotel untuk menghidupi dirinya sehari-hari.

Kini serunya kehidupan klub malam tidak menarik lagi, dia tetap seorang penggoda tapi kini dia menajamkan skillnya dengan tipu muslihat seorang sales korporat. Yang dia cari sekarang adalah afeksi yang sesungguhnya, bukan berdansa diatas aliran alkohol yang memenuhi tubuh tapi dari sebuah rasa nyaman yang membuat pasangannya tidak mau pergi dari hotel.

“Take it easy for a little while

Come and stay with us, it's such an easy flight

Cute new places keep on popping up

Since the exodus, it's all getting gentrified

I put a taqueria on the roof, it was well reviewed

Four stars out of five

And that's unheard of”

- potongan lirik Four Out Five

Perumpamaan Hotel dilagu ini seperti sebuah analogi untuk seorang pria yang mencari seorang wanita yang mau mengisi hatinya. Fasilitas yang lengkap adalah cara Turner untuk menyanyikan seorang pria yang percaya diri jika dirinya adalah pria yang punya banyak materi untuk membuat hidup gadisnya bahagia.

“All the nights that never happened and the days that don't exist

At the information action ratio

The only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss

I can get you on the list for all the clubs

I can lift you up another semitone”

- potongan lirik Four Out Five

Tak hanya materi, Turner juga paham ‘sela-nya’ untuk membuat momen romantis penuh hasrat yang tak akan terlupakan. Karena itulah jati dirinya, seorang pria yang punya kasih sayang dan tau seribu satu cara untuk memberikannya kepada sang kekasih.

Dari sini kita bisa menarik garis perjalanan Turner sebagai penulis lirik. Dari remaja pria yang gemar mencari pick up line cerdik untuk menggaet gadis di lantai dansa hingga menjadi pria yang sudah menikmati asam garamnya hubungan percintaan sehingga dia merasa layak untuk menasbihkan dirinya sebagai sang don juan di masa dewasanya.

Saya rasa kita bisa melihat Turner bisa mengkristalkan persona pria penggodanya dengan sempurna, dari naïf hingga mencapai level master. Turner memang punya bakat dan seiring bertambahnya umur dia mengolah magnet penggoda dalam dirinya sampai di titik hampir sempurna, seperti yang dia lantunkan di Four Out Five,“It got rave reviews, four stars out of five”

Sebagai sebuah band, Arctic Monkey berkembang dari musik yang rusuh seperti lantai dansa yang kotor tak karuan hingga ke musik yang lebih smooth layaknya sebuah hotel bintang lima yang punya interior elegan.

“Take it easy for a little while

Come and stay with us, it's such an easy flight

Cute new places keep on popping up

Since the exodus, it's all getting gentrified

I put a taqueria on the roof, it was well reviewed

Four stars out of five

And that's unheard of”

- potongan lirik Four Out Five

Kata Gentrified disini menjadi menarik ketika membahas konteks perkembangan style musik dari Arctic Monkeys. Menurut Google, gentrified berarti renovate and improve (especially a house or district) so that it conforms to middle-class taste or make (someone or their way of life) more refined or polite.

Jika menurut KBBI daring, gentrifikasi adalah imigrasi penduduk kelas ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau yang baru saja diperbaharui dan dipermodern atau proses, cara, perbuatan merenovasi lingkungan lama menjadi lingkungan yang lebih sejahtera, misalnya dengan memperbarui model bangunan.

Patut kita perhatikan lebih serius penggunaan kata ini, satu kata ini punya makna yang menunjukkan Arctic Monkey berubah dengan niatan untuk menjadi karakter yang berbeda. Mereka bukan lagi bocah urakan tapi pria dengan gaya parlente. Arctic Monkey membuktikkan mereka mampu untuk merenovasi persona dan musik mereka menjadi lebih halus, sopan atau bisa kita bilang bercita rasa tinggi seperti hotel hilton?!

Bagi saya, perubahan yang dilakukan sepanjang karir Arctic Monkey hingga kini adalah proses kreatif dari para pria cuek dari Sheffield yang tidak perduli akan komentar kritikus dan menolak semua ekspektasi publik pada mereka. Sikap itu juga yang bisa saya bilang sebagai sikap rockstar sejati.

0 notes

Text

Meikarta dan Metropolitan yang Sakit

Meikarta dan Metropolitan yang Sakit

Lippo Group membuat gebrakan dengan mulai memasarkan Meikarta, sebuah komplek kota baru raksasa di pinggiran Jakarta. Luas lahannya sekitar 500 hektar.

Kota baru ini berisi antara lain 100 gedung pencakar langit hingga 40-an lantai, untuk hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel bintang lima dan fasilitas penunjang lain. Pada tahap pertama, dibangun 250.000 unit hunian yang bisa menampung 1 juta jiwa.

Di satu sisi, ini merupakan prestasi real-estate yang spektakular; mungkin membanggakan bagian sebagian orang dan sangat menguntungkan bagi segelintir pengusaha.

Di sisi lain, ini sebuah kemunduran besar bagi metropolitan Jakarta untuk menata dirinya; untuk mengatasi problem lingkungan (air minum dan banjir); untuk meredakan kemacetan; dan untuk mengurai problem sosial yang kian akut dan kronis.

Meikarta dan “Urban Sprawl” tanpa Kendali

Meikarta bersaing dengan proyek real-estate raksasa mutakhir yang akan membuat metropolitan Jakarta kian gemuk. Sebut saja, reklamasi Teluk Jakarta dan Pantai Indah Kapuk yang diperkirakan akan menyedot 2-3 juta penghuni baru.

Proyek-proyek itu akan menambah beban lingkungan alam dan sosial metropolitan Jakarta, salah satu megacities terbesar di dunia.

Tak hanya besar, Jabotabek adalah megacity yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Pada 2014, Jabotabek berpenduduk 30 juta atau dua kali lipat lebih dari penduduk pada 1990-an.

Hanya dalam 15 tahun terakhir, jumlah penduduk metropolitan Jakarta meningkat sekitar 12 juta. Pertambahan ini hampir sama dengan penduduk New York dan London Raya digabungkan. Pertambahan itu juga lebih banyak dari pertambahan penduduk Shanghai dan Manila sekaligus dalam kurun yang sama.

Bagi metropolitan Jakarta, Meikarta akan menambah problem perkotaan yang dikenal sebagai “urban sprawl”, meluasnya kota secara tak terencana dan bahkan tak terkendali.

Meikarta dan Obsesi Infrastruktur

Pada masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengusulkan agar wilayah metropolitan Jakarta diperluas tak sekadar Jabotabek, tapi juga meliputi Karawang, Serang dan Sukabumi.

Usulan Presiden Yudhoyono mungkin akan terwujud pada masa Presiden Jokowi. Bahkan mungkin lebih luas lagi. Para pengembang swasta diuntungkan oleh obsesi pembangunan infrastruktur Jokowi.

Meikarta mengikuti pola munculnya kota-kota swasta baru di pesisir Teluk Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Sebagian besar berada di tepi jalan tol lingkar dalam dan luar.

Memanfaatkan subsidi publik secara tak langsung, para pengembang swasta menangguk untung bonanza kenaikan harga tanah (land value gain) yang dipicu oleh pembangunan infrastruktur publik.

Seperti pengembang lain, Meikarta mengambil untung besar dari enam infrastruktur utama yang melaluinya: Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati (Majalengka), kereta layang Cikarang-Cawang, kereta cepat Jakarta-Bandung, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Meikarta tidak akan sendirian dan secara bersama-sama mereka akan ikut andil dalam menciptakan “urban sprawl” metropolitan Jakarta yang lebih parah dan lebih luas: menyatukan Jakarta dan Bandung sekaligus, serta mencaplok Subang, Cianjur, Purwakarta dan Majalengka.

Meikarta bukan Kota Mandiri

Meikarta dan proyek real-estate besar lain dipromosikan sebagai kota mandiri. Tapi, sebenarnya jauh dari mandiri. Kota-kota itu sebagian besar ada di tepian jalan tol utama, menambah problem kemacetan yang sudah kronis di metropolitan Jakarta.

Jalan tol memanjakan pemilik mobil, dan akhirnya memperbanyak jumlah kendaraan secara dramatis. Lihat saja kemacetan kronis di JORR sekarang, yang diikuti dengan polusi udara kian parah.

Proyek-proyek real-estate besar tidak membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat yang sampai sekarang masih keteteran. Proyek-proyek itu melambungkan harga tanah dan bangunan yang membuat rakyat kebanyakan makin sulit menjangkaunya.

Meikarta, Gentrifikasi dan Marjinalisasi

Fenomena “urban sprawl” dibarengi dengan “gentrifikasi”. Istilah terakhir ini melukiskan peralihan lahan dari kampung kumuh (pedesaan) menjadi kompleks perkotaan mewah. “Gentrifikasi” mengusir penduduk desa dan meminggirkan mereka makin marjinal.

Perluasan “urban sprawl” hingga Karawang, Sukabumi, Bandung dan Purwakarta juga akan melahap lahan-lahan pertanian produktif. Ini akan mempersulit pemerintah dalam memenuhi swasembada pangan. Yang lebih parah: menghancurkan sektor pertanian makin menjadi-jadi.

Tiap orang membutuhkan air bersih. Puluhan juta akan membutuhkan pasokan air bersih secara fantastis. Tapi, “urban sprawl” akan merusak daerah hulu sungai-sungai besar Ciliwung, Citarum dan Citandui. Ini akan mengurangi resapan air, memperkecil pasokan air bersih, pada saat yang sama memperbanyak air limpahan berupa banjir.

Bencana Lingkungan dan Sosial

“Urban sprawl” metropolitan Jakarta akan menjadi bencana lingkungan yang dahsyat di masa depan. Tak hanya menyangkut kelangkaan air, tapi juga problem sampah dan polusi baik darat, laut/sungai maupun udara.

“Urban sprawl” juga mempertajam ketimpangan ekonomi dan sosial, baik di dalam metropolitan sendiri maupun antara metropolitan dengan daerah selebihnya. Ini akan memicu sentimen sosial kian parah dengan konsekuensi tak terbayangkan di masa depan.

Lebih dari segalanya, pembangunan kota-kota baru oleh pengembang swasta seperti Meikarta jelas akan mengurangi kendali pemerintah terhadap ruang dan kemaslahatan publik. Rakyat menjadi sekadar konsumen, kehilangan haknya warga kota dan negara.

Lupakan janji Nawacita “membangun Indonesia dari pinggiran“. Pemerintahan Jokowi, disadari atau tidak, sedang membangun Jakarta kian besar dan gemerlap, namun menyembunyikan problem sangat serius di masa depan.

Ditulis Oleh: Farid Gaban

Sumber: geotimes

Sumber : Source link

0 notes