#夏の延長戦

Text

豪華キャストが大集結!公開記念舞台挨拶イベントレポート

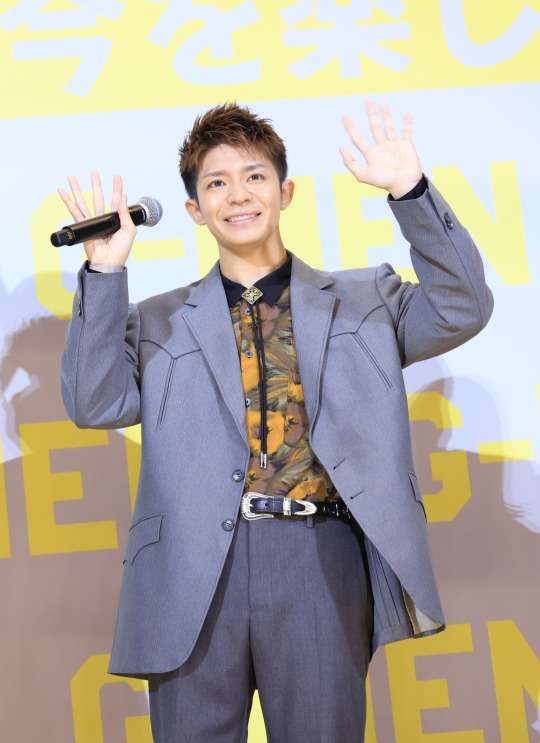

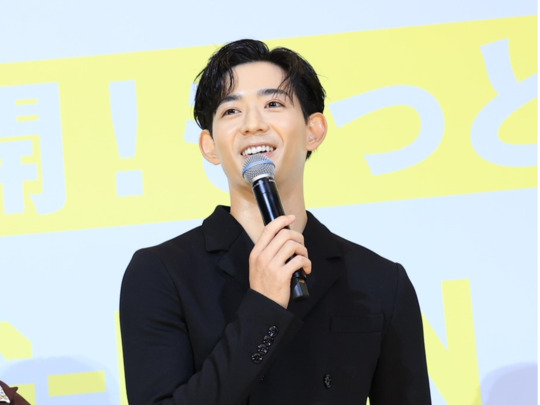

このたび、8月26日(土)に映画『Gメン』の公開記念イベントを実施!全国47都道府県・120館でのライブビューイングでも生中継された舞台挨拶に、岸優太、竜星涼、恒松祐里、矢本悠馬、森本慎太郎、瑠東東一郎監督が登場すると会場から大きな拍手が。

なお、登壇予定だった、りんたろー。の欠席が発表され、MCより到着したばかりというりんたろー。からのコメントが読み上げられました。「天王会の奴らにやられた。俺が行くまで耐えてくれ」という内容に「昨日やられて寝込んじゃったんじゃない?(矢本)」「遅刻って聞きましたよ(岸)」「寝坊でしょ、なにやってんだよ!(竜星)」とまさかの失態に開始早々総ツッコミが起こっていました。

映画初主演となる本作で門松勝太を演じた岸は「ついに公開を迎えられたので一緒に『Gメン』を盛り上げてくれたら嬉しいです」と元気いっぱいに挨拶しました。

●SNSで事前募集した「#Gメンに質問」の回答コーナー

イベントでは事前にSNS上で質問を募った「#Gメンに質問」に答えていくことに。「共演する前と後で一番印象が違ってた人を教えてください!」の質問に対し全員で一斉に思い浮かぶ人を指差すと、岸と矢本はお互いを指名。岸が「矢本くん、顔が可愛いじゃないですか。でも会ってみたらめちゃくちゃ兄貴肌でみんなをまとめてくれて、想像以上にお兄ちゃんでした。撮影の最初でも話しかけてくれて、矢本くんのお陰で現場に溶け込めました」と述べると矢本も「岸はTVで観てた時はこの人特別だな、見たことない人だなって思ってたんですが、本人に会ってみたら想像以上に見たことなかったですね。よく無事に撮影を撮り終えたなと思う程、奇跡的な日常でしたよ。この先の岸が楽しみで仕方がない」とコメント。すかさず岸が「そんなヤバくないですよ。全然普通ですよ!」と返すと、矢本も「いや基本話し出すと人の話を聞いてないから」と応戦。「めちゃくちゃ言われるんですよ。人の話を聞いてないって。でもちゃんと聞いてますからね!」と反論しました。

続く竜星と森本もお互いを指名。一番印象が違ったと思うポイントに竜星は「僕は慎ちゃんです。初めて現場で会ったとき短パンにサンダルで、アイドルだけどめっちゃラフで。そこからすごく好きになりました」とコメント。竜星からの話を受けた森本も「僕も同じです。竜星くんもめっちゃラフな服装で親近感があって」と回答すると、岸は「慎ちゃんは、現場に来る際に毎回右手に何か持ってるんですよ」と言うと、恒松も「佇まいがかっこいいですよね。今日現場に来るときもサンドウィッチに飲み物を持っていて。LAみたいな感じでした」と盛り上がっていました。

さらに「2回目以降はここに注目して観て欲しいというシーンを教えてください」という質問に対して、尾上松也演じる加藤が率いる、凶悪組織・天王会との激しい戦いのシーンを挙げた岸が「2回目の人は蟹挟みのシーンに注目ですかね。アクションの早い流れの中で実は色んな動きを入れているので」とアクションシーンをプッシュしつつ、「3回目の人はどこだろう…何回も観れば着眼点も変わりますよね」と見どころの多い本作をアピール。竜星は「岸優太が笑いを堪えているところですね。いかに素の岸優太を観られるか注目してほしいですね」とコメントすると、監督も「(岸の)素の部分はめちゃくちゃ活かしました。全員が岸くんの素を引き出してくれていた」と添え、岸も「だいぶ笑いを堪えましたよ!良い意味で笑いの絶えない現場でした」と撮影を振り返りました。

本作のエンドロールでは、ザ・クロマニヨンズの主題歌「ランラン」とともに、まるで本編の延長戦のような勝太とレイナのシーンが流れるのも楽しいポイント。レイナを演じた恒松は、「勝太とレイナのシーンは2分間くらいのアドリブなんです。でもずっとやっていて体感では10分くらいに思いました」とアドリブで演じていたことを明かしました。岸も「アドリブのシーンはその場で生まれて来ました、なんかいい感じでしたよね」と振り返ると、恒松が「最後のこれ(ハートポーズ)が面白すぎて。普通は絶対出てこないです。さすが岸さんだなって感じました」と思いだし笑いをこらえつつも大称賛!それを受けた岸が「本当は聞きたくないんですけど、どこの話ですか?」といまいちピンと来ていないまさかの発言に、「うそでしょ!?」「ほら!人の話聞いてないじゃん!」とまた全員から総ツッコミを受け会場も笑いに包まれていました。

●瑠東監督からキャストへ、「Gメン通信簿」発表!

続いて瑠東監督より、撮影から宣伝まで怒涛の日々を駆け抜けたキャスト陣一人ひとりに「Gメン通信簿」と題した成績発表のコーナーへ。まずは寝坊で舞台挨拶に間に合わず、不在のりんたろー。は「今日は遅刻で残念でした。退学です!」と、ねぎらいの言葉が出るかと思いきや、まさかの退学宣言を受けることに!続いて森本へ「みんなのムードメーカーで、ハードな撮影でも盛り上げ、楽しませてくれました。昭和のヤンキーがハマりまくって、机も壊し、大変よく暴れてくれました」とコメントし撮影用の壊れやすい机ではなく、普通の机だったことを明かしつつコメント。森本は「最後のアクションシーンで本当に机を真っ二つに割ったので。自分でもびっくりしました。2回目鑑賞時にぜひ注目してください!」とすかさずアピールしました。矢本には「初日からガンガンアドリブで攻め、みんなを笑わせ、スイッチを入れ、空気を作ってくれました。とにかく芝居の尺が長く、編集で困り大変よくやり過ぎました」と告げると、矢本が「自分が面白いと思うことをやっただけなんで」とかっこよく決めてみせました。

恒松に対しては「岸くんとの恋愛シーンは大変キュートでした。下ネタもコメディも凄く品があり、アクションも自ら志願し頑張りました。大変可愛らしかったです」と告げると、恒松も「助けられるばかりじゃなく自分からも戦っていけるヒロ���ンでいたいなと思って」と喜びつつもキャラクターへ込めた思いをコメント。竜星へ「ワークショップの時から、みんなを引っ張り、アクションも天然キャラも久しぶりのイケメンも大変よくやり切りました。岸くんの天然もよく引き出してくれました」と発表。竜星も笑顔で受け止めつつ「良い話ですね。これ泣かせに来てるからね」と反応すると、岸も「卒業式っぽい、しっとりした感じもいいですね」と監督のコメントへ期待を寄せた。監督から岸に「映画初主演、全力以上の全力、常に120%で駆け抜けてくれました。期待通りの天然ボーイが連日炸裂しつつも、現場の熱を上げる素敵な愛され座長、大変よく頑張りました」とねぎらいました。岸は「みんな良いメッセージいただきましたね。嬉しいけど、瑠東さんとはいつも楽しいことばかり話している印象だから、マジなコメントいただくと恥ずかしくて」と照れながらも、喜びを実感していた様子でした。

●「Gメンポイントキャンペーン」で集まったポイント=G(グラム)にちなんで、皆の想い(重い)が詰まった60kgの米俵を岸が担ぐ!?

フォトセッションでは公式で開催された【Gメンポイントキャンペーン】で参加者たちが貯めたポイントの合計「60,726Gメンポイント」にちなんだ、60.726kgの米俵を用意。映画公開を楽しみにしていたファンの想いそのものであり、「末広がりに運が開けていく」縁起物であるお米の詰まった、特別な米俵を、岸が担ぐことに!いざ挑戦してみたものの20cm程度しか持ち上げられなかった岸は、思わず「これはだいぶ重いです…もう一回いいですか」とリベンジすることに。客席からの熱い声援を受け、再び米俵を持ち上げると「確実にさっきよりは上がりました。でもめっちゃ重いですよ、ただの60キロじゃない重みを感じました」とコメント。参加してくれたみんなの想い(=重い)を噛みしめながらも見せ場をやり切った岸の発言に、会場が温かい笑いに包まれました。

最後には全員を代表して岸からの挨拶が。「みなさんにとっての夏の思い出になってほしいです。老若男女楽しめる作品なので、幅広い方に楽しんでほしい。“Gポーズ”も拡散して一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです」とメッセージを送りイベントの幕が閉じました。

220 notes

·

View notes

Quote

◆報道後も3億円かけ100トン除去

都は、2019年以降も2度にわたって、さらに計17トンのカキを除去。2021年夏の東京五輪は乗り切った。

ただ、カキ問題はこれで終わりではない。

都は、五輪後も4回にわたって計83トンのカキの除去を余儀なくされた。4年前に東京新聞がカキの大量発生を報じた後も、カキの除去に計3億円の経費がかかっていた。

このままだと、またカキが付着してしまう。

海の森水上競技場は、五輪のレガシー(遺産)として、五輪閉幕後も解体せず活用。一般に開放するほか、国際大会や全国大会の誘致を目指していた。

五輪会場の後利用のために、カキ対策は避けては通れなかった。

◆「カバーに効果」でも20年間で14億円

都は2021年7月から専門家を招き、抜本的な対策を検討し始めた。

候補に挙がったのは、

①海水を電気分解して貝の付着を抑える次亜塩素酸を発生させる

②装置にカバーを取り付ける

③定期的に装置をワイヤーで吊り上げる

④消波装置を石積みで下から支える

の4つの案。

5回にわたる検討会議の結果、消波装置にカバーをかけてカキの付着を防ぐのが最も費用対効果が高いと結論付けた。装置の編み目をビニール製のカバーで覆うことで、稚貝をくっつきにくくする狙いだ。

専門家が「最も経済的な案」と判定したカバー案。それでも消波装置のうち316基に付けるとなると、その費用だけで1億5000万円がかかった。

これでカキ対策も万全と思いきや、「カキの発生を完全には防げない」(施設の運営を担当する東京都スポーツ施設部)というのだ。

カキの幼生は肉眼では見られないほど小さく、カバーの隙間から消波装置に付着する可能性が高い。東京都スポーツ施設部の浅田宗(そう)・前施設整備担当課長(3月当時)は「今後も年に1回は装置を陸に引き揚げて清掃する必要がある」と話す。

すでにカキ対策に6億円を投じている都だが、カバーを設置しても2042年までの20年間で計14億円かかるというのだ。

試算額に、浅田課長は「正直、決して小さな額ではない」と認める。「当初想定しなかったカキの大量発生があった中で、健全な競技環境を整えなければならない。必要最低限の費用で、効果的な対策をとるよう知恵を出して努力している」と理解を求める。

◆「負の遺産」強化合宿は今も戸田で

「すごい、そんなにお金がかかるとは…」

カキ除去に14年間で20億円かかるとの都の試算に、埼玉県ボート協会の和田卓理事長は一瞬、言葉を詰まらせた。

和田氏は、海の森水上競技場の建設前から「風や波が強く、競技に不向きだ」と疑問を投げかけてきた。

和田氏の指摘に、「波や風の対策を講じるので問題ない」と言い張ってきたのが東京都だった。その結果、五輪が終わっても莫大な維持コストが都民にのしかかることになった。

和田氏は「当時、懸念していたことが、そっくりそのまま現実になった。競技に適さない場所なのに無理やり作ったツケだ」と憤る。

和田氏によると、海の森水上競技場ができた今も、1964年東京五輪のボート会場だった「戸田漕艇場」(埼玉県戸田市)で強化選手の合宿が行われているという。

都は、海の森水上競技場を戸田漕艇場に代わる新たな「ボートの聖地」にしたい考えだ。しかし、五輪後、海の森が一般開放されても、首都圏の大学や社会人の練習拠点は戸田漕艇場に残ったまま。

和田氏は「海の森水上競技場は、海水なので舟が傷みやすいし、消波装置があっても波が高い。使えない上に、たくさんの税金を垂れ流すだけの負の遺産でしかない」と言い切る。

波を防ぐ装置に発生した大量のカキを除去するため、今後も20年間で14億円かかることが判明した海の森水上競技場。一方、波とともに懸念されていた強風対策でも毎年、費用がかかることに。そのコストたるや…。

◆100年前は東京産が全国トップ

カキの産地といえば、広島県や宮城県が有名だが、東京にそのイメージはない。農林水産省の統計では、東京都の養殖カキの収穫量はここ20年ほどゼロが続く。

なぜ大量発生したのか。明確な原因は、都も分からないという。

文献を調べてみると、意外な事実が分かった。

実は古くから、東京湾の台場や葛西、大森周辺には多くの天然ガキがいた。明治期には養殖も盛んになり、昭和初期にかけて、東京都がカキの生産量や金額で全国トップだった時期もあった。

「東京都内湾漁業興亡史」にまとめられた東京都のカキの生産高。明治~昭和初期には全国トップだった時期もあった

「東京都内湾漁業興亡史」にまとめられた東京都のカキの生産高。明治~昭和初期には全国トップだった時期もあった

東京都漁連内の団体が1971年に発行した「東京都内湾漁業興亡史」によると、東京都は1905(明治38)年に養殖カキの生産量が全国1位。1926(昭和元)年と1931(昭和6)年には、天然カキの販売金額も、それぞれ全国1位だった。

東京都水産課の担当者は、「隅田川や荒川、江戸川、多摩川をはじめ多くの河川から水が流れ込む東京湾は栄養が豊富で、本来は漁場としての生産性が非常に高い。

高度経済成長期に海面を埋め立て、都市開発を優先して漁業権を廃止するまで、東京都はアサリやハマグリ、ノリなども含めて漁業が盛んでした」と説明する。

漁獲されていなかっただけで、これまでずっと東京湾の至る所にカキは存在していた。

海の人工構造物にすみ付きやすいカキにとって、突如出現した海の森の消波装置は表面の編み目がくっつくのにぴったりだった。

陸揚げされた消波装置の編み目に付着したカキ殻=東京都江東区で

陸揚げされた消波装置の編み目に付着したカキ殻=東京都江東区で

◆新しいご当地グルメに?

今回大量発生したのは、カキの中でもマガキと呼ばれる種類。国内で一般的に流通し、生食やフライ、鍋物などでよく食べられている。

予期せぬ事態を逆手にとって、ご当地グルメとして売り出すことはできないのか。

カキの衛生基準に詳しい、日本牡蠣協会オイスターズジャパンの三村大輔代表(41)は、「健康上の懸念から、難しいでしょう」ときっぱり言う。

「東京湾には水質がきれいで現在も漁業が行われているところもある。あくまでも競技場周辺のエリアの話だが、埋め立てで水質が悪化したことに加え、大雨などでオーバーフローした下水が河川を通じて流れ込むことがあります。病原性大腸菌の数が多く、食用には適しません」

味に関しても、評価は厳しい。

「そもそも国内で流通するマガキはほぼ100パーセント養殖物で、味や形を整えるために生産工程が管理されたもの。カキは海中の浮遊物を取り込むので、そのエリアの海のにおいがそのまま食べたときの香りやにおいになる。佃煮にしたらまだごまかせるかもしれませんが…たぶん、おいしくないですよ」

まだ続いていた東京五輪の戦い…相手は「カキ」 東京都が億単位のカネを投じて延命する「負の遺産」:東京新聞 TOKYO Web

5 notes

·

View notes

Text

よしもとかよ「日々是好日」。vol.111 (2023/7/5 + 7/12)

2023 5th + 12th july

M1

les cactus

(Jacques Dutronc)

M2

始まりはいつ? - quand est-ce que ca commence?

(Lilicub)

M3

七月でむぬ

(りんけんバンド)

M4

たなばたまつり

(金延幸子)

M5

green

(Edie Brickell)

M6

南の海の魚

(Isabelle Antena)

M7

summer

(Lee-tzsche)

M8

roam

(the B-52′s)

< 好日の素 …多肉植物を育てること >

ちいさな庭や部屋の中で

さまざまな植物との同居を

たのしんでいるわたしではありますが、

今まで

多肉植物は

ニガテなジャンルといいますか、

どうにもお世話が

うまくいった試しがなかったのです。

それが、昨年の秋に

植物交換会で

いくつかの苗を輿入れしてから、

すっかりハマってしまいました…!

そのときにやってきたひとつ、ヒモサボテンは

いきなり無謀にも挿し芽に挑戦し、

なんとか冬越しにも成功して

こんなに愛らしい花をつけるまでに!

とはいえ、これはもしかしたら

まぐれというやつかもしれません…。

というのも、

多肉植物は

育つシーズンと休眠するシーズンが

種類ごとに決まっているらしく、

水をあげる量やタイミングが

むずかしいようなのです。

おそらく今まで失敗した原因も

そういうことを知らずに

水をあげすぎたり

あげなさすぎたりしてしまったから

なのではないかと。

そんなわけで

日々オロオロしながらも、

やはりこの不思議な生きものの

成長をながめるのがたのしく、

この春の交換会では

さらに多肉の種類が増えました(笑。

番組収録当時は

名前や育て方の傾向も

さっぱりわからなかったのですが、

つい先日

花が咲いたことをきっかけに

ようやくそれぞれの名前が判明、

付き合い方がわかってきて

少々ホッとしているところです。

多肉植物をめぐる

たのしい試行錯誤の日々、

まだまだ続きそうです…。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

< 日々是食べたい! … パナシェ >

7月に入り

暑い日も増えてきて、

いよいよ夏がやってくるのだな、という感じ。

ビアホール、とか

ビアガーデン、といったことばも

耳にするようになりました。

たのしみになさっている方も

少なくないのでは?

キリッと冷えたビール、もちろん

そのままでもおいしいのですが、

ビールを使ったカクテルも

またよいもの。

パナシェは、

ビールと

レモネードなどレモン風味の炭酸飲料を

合わせた

フランス生まれのカクテル。

ビールのほろ苦さに

ほどよく甘酸っぱい

レモネードがさわやかで、

ここしばらくの間に

よく飲むようになりました。

そもそもパナシェ、とは

混ぜ合わせる、という意味のことばだそうで、

作り方もシンプル!

ビールに同量のレモネードを加えるだけ。

混ぜ合わせる、という意味の名前が

ついていますが、

マドラーなどで混ぜず、あくまで

注ぐだけなんだとか。

ちなみに、ビール大国のドイツでも

この組み合わせは

ラドラーという名前で

飲まれているのだそう。

確かにさっぱりとして

飲みやすくなるので、

ビールの苦みが

ちょっとニガテ、という方でも

たのしめるのではないかと思います。

うだる暑さの日も、

お気に入りのおつまみと

パナシェで、

ご機嫌に乗り切りたいものです…!

7 notes

·

View notes

Text

いつかはぜんぶ幻みたいに思えても

タイトルはSwitchの曲「オモイノカケラ」より。昨日友人と会った際に彼女がこの歌を口ずさんでいて、ああ、この曲も大好きだったなと思い出した。Switchの曲はどれも良すぎる。なんでSwitchはここまで曲に恵まれているのか?恐ろしいほどだ。たんに私の好みに合っているだけかもしれないが。キャラクターのパンチがそこまでではない(いわゆる正統派美形ではない、搦手の3人)ため、曲は厚遇されているのか?などと思ってしまった。そのあたりのバランスはありそうだが、まあわからないことを考えても意味がない。そしてオモイノカケラを叩いていて思ったのだが、宙の顔のモデリングがえぐいほど良いということだ。夏目もいいのだが、あんスタの3Dはやはり小さな子供の顔が基調だと思うので、ということを差し引いても宙の顔のパーツ配置や輪郭が黄金比すぎる。夏目も童顔なのでいい感じだが、追加ユニットゆえのモデリング改良を受けているのだろうか。つむぎは成人男性のため、他のキャラと同じくややアンバランスだが、とにかく宙の顔の美しさが群を抜いている。どの角度から映されてもあまり現実の比率と齟齬がない。Rabbitsには感じたことがない感覚なので、やはりモデリング技術のなんらかの向上があるのか、宙だけ異様にうまくできてしまったのか…とまた考えても答えのないことを考えている(もしかしたらどこかのインタビューに答えがあるのかもしれないが)。そうなるとmusicで追加されたALKALOID、CrazyBの面々のモデリングもかなり改良されていそうなものだが、こちらには童顔(小柄)キャラがいない。一彩、藍良、こはく辺りはやや童顔系だが、宙ほど幼くはないので、やはりいつものやや幼さのある謎のバランスの悪さが発揮されている。成人男性モデル組はそもそも変。私は変だと思っているが、これがあんスタのモデリングなので別にいいと思う。顔も体も、なぜか立ち絵よりも幼く作られているのは、どんなコンセプトがあるのかいつか知りたいところである。というか、アイマスからの「少女型」モデリングをそのまま継承しているイメージでもある。これはモデリングをする人の手癖とかもあるのかもしれない。

SPECTATORS vol.52のアメリカ保守リベラルの年代まとめを終えた。1929年のウォール街大暴落までは、自由奔放な野蛮な(素朴な)アメリカ、その後ルーズベルトのニューディール政策により「大きな政府」=リベラルの時代が約40年続く。1980年代になり、ベトナム戦争の敗北や全体的な生産力の低下、アメリカ内部の分裂が深刻になり、「古き良きアメリカ」への懐古と、いきすぎたリベラルへの反動で、レーガンの「小さな政府」へ。ここから現在にいたる約40年間が保守の時代。こうしてまとめると、いろいろと見えてくるものがある。つまり、私が生まれた時代というのは強烈なアメリカ保守への揺り戻しの時代で、まさに自由市場主義が推し進められた、それも過剰に推し進められた「小さな政府」の時代だった。そして、失われた30年間とかなんとか、日本では言われるようになる。が、アメリカでは依然保守が強いので、日本の政党もかなり右傾化したままここに至っている。日本では経済成長が終わり、デフレ真っ逆さまのなか、「小さな政府」路線からなかなか脱却できず、福祉や公助で人々を救うのが遅れに遅れ、その間も自由市場主義によって格差はどんどん拡大した。これが私が生きてきた35年ほどの日本の状況だったように思う。この最悪な状況のなかで、確かに精神を病む大人(親)は多かったし、その煽りを受けて家庭内虐待が大量発生し、私たちの世代(子)もかなりの割合で、若い(子供の)うちから精神疾患を発症している。おそろしい時代だと思う。これから、格差拡大により増加した貧困層にいかに税金を割いていくか、を考えなければならないのに、日本は高齢者への福祉にかなり足を取られている。この状況はあと20年ほどは続くだろう。若い人たちは限られた自分たちに使える税金をいかに分配するか、工夫しなければならない。こんな状況で被虐待児や元被虐待児に支援を、と言っても、とてもそんなところまで手が回らないと言われるのはすごくよくわかる。とくに虐待なんて、誰もが関わりたくないトピックだ。それは、「虐待者が悪い」と言ったときに、その虐待者が権力者であった場合、指摘した側、子供を助けようとする側の立場が悪くなるから。しかし、被虐待者である子供の側には、何の権力の後ろ盾もない。親と子が争った場合、ふつうに負けるのは子供の方である。そして虐待死に至るか、虐待を耐え続け逃げ延びても、その先で精神疾患になり自殺する。または自殺と常に隣り合わせで地獄を生きていくことになる。それでも、そんなことはどうでもいいとばかりに、児相は動いてくれない。これがなぜなのか私には全然わからない。児相がふつうに仕事をしてくれたら、虐待の被害はもう少し減るだろうし、こんなに民間で自助しなければならない構造は変わるだろう。児相が機能していない背景には、やはり、親権規定の強力さがあると思う。親権規定がある限り、児相がいくら子供を助けたいと思っても、親から子供を引き離すことはできない。親の虐待が検挙されるか、親がyesと言わなければ、子供を施設で保護することはできない。加えて施設も里親の数も足りない。日本にはとにかく血の繋がった子でなければ愛せないという神話が未だに渦巻いており、養子文化は全然ない。またはそれは悪いこと、恐ろしいことと思われている側面さえ感じる。私には理解できないが、血が繋がっていればその子供を愛せるらしいし、血が繋がっていなければ、その子供に対してどこか投げやりになるということなのだろうか。そんな人間ばかりではないと思う。みんな犬や猫を家族として受け入れているんだから、人間だって血が繋がっていなくても家族になれると思う。かかる金の桁が違うが、「自分の子」として受け入れるなら、愛情は注げるはずだし、誰の腹から生まれたかがそこまで重要なのか?と、養子反対の感情は私には本当に理解できない。私がさっさと結婚して養子を育てれば話は早いのだが、そもそも30代後半の精神障害者が結婚することがかなり難しいので、そこを強行突破できればいいのになあといつも思っている。あと30代後半の精神障害者と結婚してくれるような男というか、30代後半の女と番いたいと思う男に基本的にはまともな人は残っていないので、そういう男と結婚するのは憂鬱だなあと思っている。ここで虐待が再生産されたらなんの意味もない。養子縁組や里親は私以外の健全な人間たちにぜひお願いしたいと思っている。私は自分が養子を取るという面においてはあまり虐待問題に貢献できなさそうなので、仕事で被虐待者の支援を請け負う人間になりたいと思う。本当は自分の好きな仕事をして好きな人と結婚して子供を産んでまあふつうの家庭や家族をやってそれなりの人生を送りたかったのだが、それは無理だったので、せめて自分にできることを、と思っている。このような体力のない精神障害者でも、いないよりはいたほうがいい。0よりは、0.1でも、力はあったほうがいいのだと思っている。自分のためだけに生きられる人間だったらもっと楽だったと思う。でもたまたまそうは生まれつかなかった。自分の仕事をして、余暇で趣味をする。本来なら人間の生活とはそれでいいはずだ。でも、私はそうではなく、とにかく子供たちや、今も苦しむ大人たちを少しでも楽にしなくては、と思っている。それは自分にその経験があるから共感しているからなのかもしれないし、過去の自分を救済したいからなのかもしれない、それはどうでもいいのだが、とにかく、1秒でも早く、苦しんでいる誰かを実際的に救わなくては、と思う。この感情に駆られず生きられたらとても穏やかなんだろうなと思うが、たまたまそうは生まれなかったので仕方ないと思う。なんでみんな自分のことだけ考えていられるんだろう、自分が幸せならそれでいいんだろう、と不思議に思う。逆に、私も不思議に思われているはずだ、なぜ他人の救済を義務のように感じているのかと。もうこれはお互い生まれつきなので、お互い根本からの理解は不可能だと思う。

「自分にケアが必要な人ほど、他人を助けたがる」と苦言されたことがあった。でもそれは仕方がないと思う。他人を助けたいあまりに自分がダメージを受け、そのダメージが回復していないとしても、まだ他人を助けようとしてしまう、根源は同じだ。自分のケアをある程度まで進めてからでなくては共倒れになるのだから他人を助けることなど到底できない、と鼻で笑われたとしても、実際その通りなのだが、でも強烈に他人を助けなければという思いは消えない。その為にも私は自分を立ち直らせることを急いでいる。共感性の高い人がそうなりやすいと思う。自分が傷ついた経験から、他人の傷をこれでもかと想像できてしまい、その苦しさがわかるからこそ、助けたくなる。その人が少しでも楽になれば、共感によりこちらも少しは楽になる。その人が苦しんでいればこちらも苦しい。共感性も生まれつきのものだと思うので、これは仕方のないことだと思う。

共感性の高い人間には、おそらく、共感性の低い人間の感覚はわからない、逆もまた然り。利他的な人間には利己的な人間の感覚はわからない、逆もまた然り。これはどちらがいいとか悪いではなく、単に生まれつきが違うだけだからそうなってしまうのだ。そこで分断されずに、ただ、あなたはそうなんだね、とお互いの特質を理解して尊重するだけでいいと思う。私は共感性が高く、利他的な人間に生まれついたが、これがマイノリティであるということはさんざん今までの人生でわからされてきた。そして、自分も、自分と違う感性を持つ人も、別にどちらも悪くないし、どちらも正しい、みんな、自分の生きたいように生きればいいということをわかっている。

2023.1.29

2 notes

·

View notes

Text

2024年の抱負(やりたいこと)

既に新年始まって9日なので今更感はある。…が、ネットで文字を書いて形に残すと自分に言い聞かせる効果があると実感している。だからまとめることにした。

転職活動は続ける。後1社くらいは内定取ってみたい。蹴るかもしれないけど。

→自分の人生で勝つ経験が欲しい。社内政治のプロになることは自分の満足とはズレている。現職という狭い箱の中で認められること、それで自分は満足か?と自問自答してしまう。30代は挑戦ができる最初の機会だし、もしかすると最後の機会かもしれない。その機会を何もやらずにドブに捨てたりせず、「私、ちゃんと生きていたな」と振り返って納得できるような経験をしたい。だから、転職活動を続けることにした。既に書類選考で1社落ちているので、このままでは終われないといった気持ちが大きい事もあるけど。1−3月にやって、ここまでで決着つかなければ現職の都合上、次にトライできるのは8月中旬からだ。向こう3ヶ月一旦頑張って、後は3ヶ月の状況を振り返った上で決めたい。

真面目に勉強する。候補は簿記、プログラミング、ドイツ語と中国語。

→現職で成果出せていることを言い訳に、ダラダラと7年(今年で8年)会社で過ごし続けていた気がする。成果が出ているように見えても、後輩がつかずマネジメント経験はないし、部署異動すら経験していないので実務経験が本当に広がったのかと言えば謎だった。書類選考で落ちた会社は会計や経理関連の経歴/スペックが欲しかったらしい。

なので、いい加減簿記の勉強を真面目に続けようと思う。会社で経験できなければ、自分でさっさと身に着けなければ。

加えて、プログラミングは自分の興味分野だが、興味で終わるばかりでは意味がない。自分も会社で必要な簡単そうな効率化システムとか内製化/デザインできるようにならないと、他人と差がつかない気がする。調べたところ、Paizaなどお手軽にプログラミングの学習素材を提供しているページをいくつか確認できた。何でもいいから手を付けようと思う。自分の現職と関わりが深いものはHTML/CSS(ホームページ担当、大体業者に委託しているが)、うまく活かせば製造現場に役に立ちそうなものはPython、一番とっつきやすいのはJavaらしいと聞いている。この辺りを少しずつ触っていこうかと思う。

最後に語学。ドイツ語は高校で専攻だったけど高校時代はうつ状態?ともかくメンタル不良との戦いだったので、断片的くらいにしか残っていないと思う。その不完全さを、成人になった今だとしても、一生かけて埋めていかないとなと思う。(そうでもしないと、昔の自分の日々がトラウマとして延々と襲いかかってくる気がする)一方で中国語、特に台湾華語を学びたい気持ちが強い。台湾に詳しい人の話を聞くと、他の国以上に治安・国内の人々の性格面で住みやすい環境であるらしい。台湾の人と社会的に関わっていける力を持てば、生きる場所といった選択肢を広げられるのではと思う。ドイツ語に比べて単純に学べる機会は幅広いと思うので、ここは自分に頑張って鞭を打ちたいところ。

(台湾観光をまともにできなかったという悔しさもある(家族全員体調崩し+思った以上に英語も日本語も通じない+乗り継ぎ待機時間が非常に微妙だった+夏は厳しい、逆に年末年始休暇の際は台湾一周が候補になる可能性あり)。中国語学習のモチベを復活させるには、このことを思い出さんとな。)

見出しに書いていなかったが、そろそろ運転免許も真摯に取得を考えないと親がキツそうである。後は、公共交通機関インフラが脆弱(申し訳ない言い方だが)な地域に住んでいる友達には、自分が車を運転して会いに行けるといいな、という将来の野望もあるので…。

趣味を増やす

→流石に「上手に生きること」を考えると、やはりアニメとゲーム好きのままでは趣味活動が厳しい。アニメとゲームを消費するための脳は、上手く生きることに繋がってこない。自分でも悲しいし心にぽっかりと穴が空いた気持ちになるが、ポケモンと刀剣乱舞も満足に追えないかもしれない。どちらも日本各地に根ざした取り組みが活発なので、旅行のついでに追いかけることは引き続き問題ない。が、今後ゲームをどれだけ消化できるかは不透明だ。刀剣乱舞はちょうど良く昨年に一番好きな刀剣男士がレベルMAXになっている。ポケモンだけが悲しいことになってしまった…がしょうがないんだ…。

旅行はお金も時間も飛んでいくが、両親も私も好きだし他の人との雑談のネタになるので何やかんや続けていくだろう。それ以外に何をするかだ。いろんな本を読むという読書趣味はあるが、それ以外にも欲しい。料理は必須になった時に、ライフであり趣味と同化してきそうな気がする。(既に最近、声優の木村良平さんの料理放送や、ゆるキャン△の外飯レシピをじっくり見てはいるが…)なので他のもので探してみた。

(京都 東寺の川を泳ぐ野鳥)

野鳥観察。観るだけなら旅行しながらでもできるか。というか名古屋市だと、たくさんの鳥を見るためには港付近の小さな干潟公園に行くしかないような…これまでに撮ったことのある鳥さんをスケッチで描き起こしてみることも、一興ではあるかと思う。

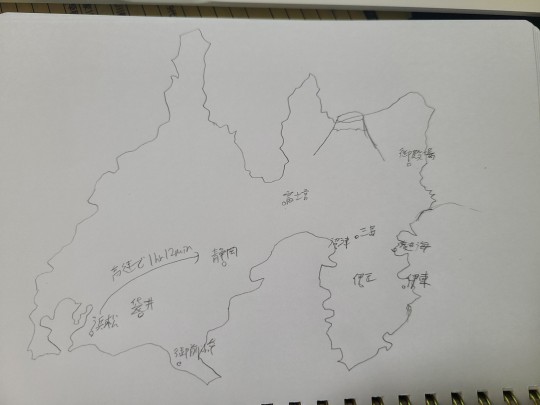

(相当どうでもいいが、最近は地図を自分で手描きすることが何となく楽しかったりする)

(静岡 島田のふじのくに茶の都ミュージアム)

茶道。持ち家ではないし、そもそもの人脈上誰かを誘うこともないか…。教室に行ってじっくり学ぶ必要があり、お茶会を開けそうな環境(小道具や服装含め)がないとキツそう。ただし、茶道の知識があると、江戸時代の大名さんが持っていた茶道具の価値や、博物館の展示物コレクションへの理解が深まる。教養として学ぶことに意義があると感じた。

(埼玉 鉄道博物館で眺めた新幹線「とき」)

東京に何度か行き来すると、鉄道/電車に愛着が湧く。しかし、鉄道も動かす仕組みや歴史を学ぶこと以外だと、基本乗り鉄マニアとして旅行の延長線になりそう。いつか青春18切符で名古屋からできる範囲で効果的に旅をする、といった目標なら考えられるか。

(埼玉 大宮盆栽美術館。木の幹が龍の形に整えられた、最も私の印象に残った五葉松)

盆栽はとても良い趣味だとフィーリングで思ったが、調べてみた結果、植物を育てることも愛玩動物の世話をすることと同じレベルの手間や丁寧さ、こまめさが必要と分かってしまった。関心事が変わりやすかったり、ふらふら遠出したくなる自分には向かなそうである。ただ、茶道と同じく、知識を身につけることで見れるものが多くなると感じた。何気なさそうな造形から、手入れした人のイメージした世界観や風景を想像する楽しみがある点は、日本刀の観賞に似ている気がする。後植物に愛着が湧く。

ま、まああまり変わらないな。ドローン操縦も気になるが、ライセンスも必要になりそうだし、関係法令をきちんと学ぶハードルもある。何よりどんな教室に通えば学べるのだろう…。

最後の候補は藤井聡太さんで話題になっている、将棋を覚えてみるか....(?!)。

旅行経験や何かしら思い出のある県に関する、話題をまとめたブログ記事(※Wordpress)を書く

→日本国内だと47都道府県の話になるが、実際は日本以外の国も含めて記事化することを想定している。

きっかけは、スマホの旅行写真をなかなか破棄できずに困っていること。また、外付けHDDを既に所持しているは良いものの、HDDにバックアップしたところできっとその存在を忘れるだろうと思っているから。忘れないようにするためには、自分が作ったネットの媒体に写真とテキストを残すことが一番かと思う。手間もあっての記憶だろうか。加えて、プログラミングは自分で触って形にしないと身につかないだろう。HTML/CSS知識習得の手段としても、Wordpressは何とか記事作成と運営を続けるべきだ。地域の思い出に関するネタなら、無難な話を書くことができるだろう。読書感想文を投稿しても良いだろうけど。

ぐだぐだ述べてしまった。これ以外にも増えるし変更するかもしれない。いずれにせよ、自分を出し惜しみせず、後悔のない1年を過ごせるようにしよう。

2 notes

·

View notes

Text

youtube

演技派岸優太、待望の初主演映画です。

万引きGメンの話じゃございません。

小沢としおの人気ヤンキー青春漫画「Gメン」の実写映画化です!!

【あらすじ】

女子に大人気の男子進学校に転校した…はずが、問題児ばかりが集まる1年G組に入ってしまった門松勝太。そこで出会ったクセの強いクラスメイトや上級生らと共に、日々を楽しく全力で生きていきながらも、突如降り掛かってくる巨悪な事件や、誰もが恐れる危険な組織との壮絶な戦いの中で、葛藤し立ち向かいながら成長していく――。

本作は2022年1月に映画化が発表され、秋に公開予定だったが、コロナの影響によるスケジュール調整や、よりクオリティの高い作品を目指すべく追加撮影を行うことを理由に、今年夏に延期された。

原作ファン、出演者ファン待望の作品が今年の夏に公開!!

かねてから演技派と称賛されている岸優太の魂を込めた演技が今から楽しみで仕方ありません!!

Gメン公式サイトから引用

7 notes

·

View notes

Quote

事態を危惧した魏帝曹叡は長安に親征し、夏侯楙を更迭して曹真に関中方面を固めさせ、諸葛亮に対しては祖父代以来の将である張郃を派遣して、諸領の奪回を命じた。これに対して諸葛亮は、歴戦の魏延・呉懿等に任せるべきという論者の声を聞かず、馬謖を抜擢して大軍の指揮を任せ、街亭で備えさせたが、馬謖が街亭についた時にはもうすでに魏の即断対応によって、張郃軍は街亭に着いていた。

200年以上前の廃城である街泉県城を修理してそこに籠る予定だったが、張郃軍が街亭にすでに着いていたため、計画が破綻した馬謖は街泉県城に布陣せず、判断を誤って下手な小細工をして南山に慌てて布陣したが、諸葛亮の節度を違え、行動は妥当性を欠いていた。張郃伝には馬謖は南山を頼みとして、街泉県城に籠らなかったとある。また、馬謖は副将王平の再三の諌めを聞かず、水路を捨てて山上に陣を構えた。張郃はまず蜀軍の水を汲む道を断ち、水を断たれた蜀軍の士気が下がると攻撃をしかけ、これを大いに打ち破った。蜀軍の大半は潰走したが、王平が指揮を執った1000人の兵だけは、軍鼓を打ち鳴らし整然と踏みとどまったので、張郃は伏兵を警戒して追撃を断念した。

街亭の戦い - Wikipedia

2 notes

·

View notes

Text

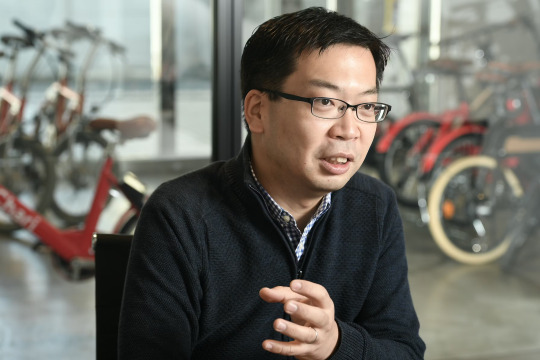

【チャリを交通の主役に 魅力発信、片山右京の挑戦 疾走チャリノミクス(1)】 - 日本経済新聞 : https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFK132ME0T10C21A2000000/ : https://archive.is/XQzTa

2021年3月21日 2:00 (2021年3月22日 2:00更新)

環境に優しく、健康によく、密も避けられる夢の乗り物――。脱炭素や新型コロナウイルス禍で改めて脚光を浴びる自転車。チャリンコと侮るなかれ。IT(情報技術)などの最新テクノロジーを取り込み、自転車経済圏は国内外で広がる。競技から開発、安全対策までそれぞれのフィールドを全速力で走るチャリダー(自転車乗り)を追う。

■《自転車競技の中心にカミカゼ右京》

東京五輪の競技運営責任者に、新設するプロリーグのチェアマン――。いま日本の自転車競技界の中心には、元F1レーサーの片山右京(57)がいる。かつて怖い物知らずの走りから「カミカゼ・ウキョウ」と呼ばれた男だ。

{{ 図版 1 : 東京五輪の自転車競技スポーツマネジャーも務める片山 }}

「あなたの街へ興奮と感動を届けます」。こんなうたい文句で3月27日にシーズン1年目の幕を開ける自転車ロードレースのプロリーグ、ジャパンサイクルリーグ。新設に汗をかいた一人が片山だ。チェアマンとして組織体制作りやスポンサーの獲得に奔走。メインスポンサーには不動産大手の三菱地所が就いた。「多くの人たちが自転車に関心を持ち、スポーツとして応援しようとしてくれている」

人生最初の挑戦は小学校5年生の時、三重県から神奈川県の自宅まで走破した自転車旅行だったという。いったん遠ざかったが、F1レーサー時代、体力トレーニングで再び自転車に乗るようになった。引退後はその魅力に取りつかれ、数々の市民ロードレースに参加。2012年には自らロードレースチームを立ち上げた。「40代半ばから本格的に始めても、毎年記録が上がったり、200キロメートル以上走れたりする。頑張った分だけ確実に力がつき、生きてるという感覚をもらえる」

■《登山で環境破壊に危機感》

自転車に託すのは競技への思い入れだけではない。F1引退後、自転車とともに登山にのめり込み、キリマンジャロなど世界6大陸の最高峰登頂に成功した。だが、そこで見たのは消えゆく氷河やプラスチックゴミなどの環境破壊だった。

人力でペダルをこいで進む自転車は二酸化炭素(CO2)を一切出さない。脱炭素への意識が世界的に高まるなか、究極のクリーンモビリティとして注目され始めた。片山は「今後30年で公共交通の構造が変わり、自転車はその中心の一つになる。皆が自転車に乗って動き回るようになれば、自動車が入りにくい裏通りの価値も変わる」と訴える。

■《日本の自転車利用、拡大の余地》

特定の移動手段の利用頻度から算出した「交通分担率」をみると、日本の自転車は13%。最も高いのは自動車の48%だが、国土交通省の調査によると、自動車の移動距離は5キロメートル未満がうち43%を占める。同省は「短距離の移動で今後、自動車から自転車へ交通手段がシフトする可能性がある」(道路局)とみている。

{{ 図版 2 : 日本の交通分担率の内訳 主要国の交通における自転車分担率 }}

■《車椅子に乗る15歳の社長》

「自転車産業はITとの融合でもっともっと成長する」。シェアサイクル事業、チャリチャリを展開するneuet(ニュート、東京・港)の社長、家本賢太郎(39)は、真っ赤な自転車が並ぶ本社内のガレージで力を込める。家本は15歳でネット関連のコンサルティング企業、クララオンライン(同)を立ち上げた異色の経歴を持つ。

{{ 図版 3 : クララオンラインとニュート社長を兼務する家本(東京・港) }}

脳腫瘍の手術の後遺症で14歳から18歳まで車椅子生活を送った。電車など公共交通機関での移動に大変な不便を感じ、「移動に選択肢があることは幸せと感じるようになった」。特に羨望のまなざしで見たのは、自らの力だけで自由に移動できる自転車だ。

車椅子生活を終えた後、自転車は家本の趣味になる。そしてITを武器にアジアへ事業を拡大した際、中国で目の当たりにしたのはシェアサイクル事業の勃興だ。鍵となっていたのが、あらゆるモノがネットにつながるIoTだ。ITに精通した家本は「これなら自分にもできる」と思い立つ。

■《ITからシェア自転車に》

17年秋には福岡市でシェアサイクル事業を展開しようとしていたメルカリから「一緒にやりませんか」と声がかかり、IoT関連のサポートなど裏方仕事に携わった。そして19年夏、「ここから先は僕にリスクを取らせてほしい」と事業譲渡を持ちかけ、チャリチャリとして再スタート。今は名古屋、東京と事業を広げ、専用駐輪場(ポート)は430カ所、保有台数は2000台に達した。

{{ 図版 4 : シェアサイクル「チャリチャリ」の専用駐輪場は430カ所に達���た }}

チャリチャリはITの塊だ。利用者はまずスマートフォンにアプリをダウンロードし、付近のポートにある自転車を探す。見つけたらサドルの下にあるQRコードをアプリで読み取り、解錠。利用後は近くのポートに駐輪し、施錠する。料金は1分4円で、アプリに登録したクレジットカードに課金される。24時間365日利用できる。

全地球測位システム(GPS)が搭載されているため、万が一ポート以外に放置されても、すぐに見つけ出せる。買い物や通勤などの短距離移動はシェアサイクル、サイクリングなどの遠出は自分の自転車と住み分けが進めば、「日本が長年抱える放置自転車の解決につながる」。

日本のシェアサイクル事業は地方自治体が関わっていることが多いが、チャリチャリは行政から補助金を一切貰っていない。自立には利用率の向上が必須で、昼間人口の多さや人口密度の高さに加え、公共交通機関の乗り換えが不便な場所などを狙ってポートの候補地を探す。「シェアサイクルが日本でちゃんと事業として成り立つことをみんなに見せたい」

■《環境派市長「パリをつくり替える」》

チャリノミクスは国境を越える。「環境保護を進めるため、今すぐパリをつくり変えなければいけない」。市長のアンヌ・イダルゴ(61)は自転車でパリ中心部を疾走する。優先レーンを作るなどして、全ての道で24年までに危険なく自転車を利用できるようにする目標を掲げる。

{{ 図版 5 : イダルゴ市長は環境保護のため、市民に自転車の利用を呼びかけている(パリ)=ロイター }}

14年に就任したイダルゴは環境派として、セーヌ川沿岸の一部を自動車進入禁止にするなどの政策を取ってきた。コロナ禍で人との接触を避ける動きが強まったのをきっかけに自転車の利用を一層促す。20年には自転車用レーンを60キロメートル分延ばすと表明した。

かつて自動車で混雑していたルーヴル美術館前の有名なリボリ通りはいまや、自転車で混み合うほどの様変わりだ。「大気汚染や騒音が著しく減っている」。イダルゴは胸を張る。

フランス政府も自転車の利用を後押しする。コロナ発生後、自転車の修理費を50ユーロ(約6500円)まで補助すると発表した。一時は数カ月待たないと予約が入らないほど修理業者がにぎわった。市場は爆発的に拡大している。仏テレビLCIによると、20年の仏自転車販売台数は330万台と19年比3割近く増えた。

■《自転車経済、年7%で成長》

今後も世界的に自転車市場の拡大は続きそうだ。英調査会社テクナビオによると、20年の世界の自転車市場は約540億ドル(約5兆9000億円)で、25年まで年平均7%で成長するという。

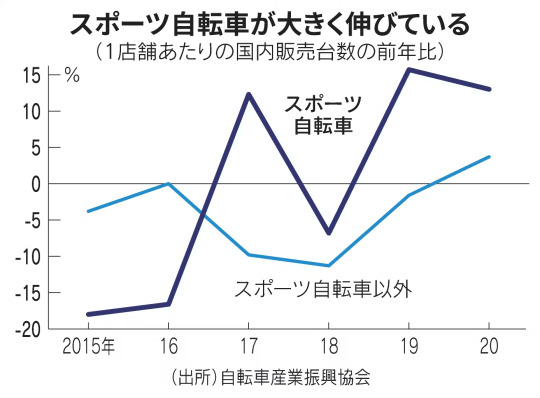

{{ 図版 6 : スポーツ自転車が大きく伸びている(1店舗あたりの国内販売台数の前年比) }}

日本国内の20年の自転車市場規模(国内生産と輸入の合計)は約1300億円。最近では特にスポーツ自転車の伸びが大きい。野村証券チーフエコノミストの美和卓(53)は「スポーツ車は単価が高いだけでなく、ヘルメットやライトなどを追加購入しないと走れない。アパレルや付属品など周辺市場の広がりに期待できる」と話す。自身も約15万円でロードバイクを購入し、本体以上のお金をかけてギアやホイールを好みの部品に取り替えた。

{{ 図版 7 : ロードバイクで通勤をする野村証券チーフエコノミストの美和(東京・千代田) }}

前日のニューヨーク市況のチェックから始まる美和の朝は早い。西東京市の自宅から東京・大手町の職場まではロードバイクで1時間半。夜の喧噪の名残ある新宿の繁華街を抜け、大手町が近づくころには皇居のお堀に反射する荘厳な朝日が見えてくる。6時過ぎに会社近くの駐輪場に愛車を止め、サイクルジャージからジャケットに着替えると、今日も美和の一日が始まる。

=敬称略、つづく

(生田弦己、松本萌、福井環、パリ=白石透冴)

2 notes

·

View notes

Text

夏休み2

金曜日、都内に用事があったのでお昼の電車に乗って向かった。

横浜と川崎のあいだでは何もせず窓を見ていたのだが、空が青く、入道雲が白く、はっきりした輪郭のそのコントラストがとても綺麗だった。今年はこんなはっきりした入道雲を見た数が少ないと思った。

爆発的に高さがある入道雲を、地元にいた頃はよく見ていた。というか学校の登下校中に見るものといえば道路か雲か田んぼくらいしかなかったのでそうなるのも仕方がない。

夏休みは山登りに使ったので、延長戦として岬で海と雲を見るとバランスが取れると思った。

土曜日、家から東方向には先週行ったので西に向かうことにした。はっきりとした行きたい場所はないが、ちょっと形が気になっている真鶴岬を目的地にした。最速で一時間で着くらしく、面白くなくても後悔しない距離だ。バイクの練習にもなる。

相模川にかかる橋の温度計は、暑さで壊れたのか気温2度を示していた。

行きはできる限り有料道路を使うようにした。日光に当たる時間を短くして体の負担を下げたいのと、有料道路とはどんなもんか知りたかったのだった。間隔が全然均等でない料金所を3回通過した。

「岩」という名前の出口を下りて下道を走った。

事前にナビが計算した通り、一時間程度の運転で岬についた。バイクを停めて自販機でコーラを買い、海まで歩いた。

この辺りは過去に岩を切り出して運び出すことが行われていたらしく、海岸の一部が断ち切りになった岩だった。砂浜はなく、当たったら怪我するような岩場が海に続いていた。

天気が良く、熱海の初島、伊豆の大室山や伊豆大島、さらにその先の島や房総半島まで見えた。

遠くの南の海上に入道雲が敷き詰められていたが、下部が見えず、上部だけが海から現れているような形に見えた。もしかしたら地球が丸いから、下部が見えないのかもしれない。昔の人も「遠くの雲は下部が見えないが、近くに来ると下が見える」ということから地球は球体であると考えていたのだろうか。

駐車場に戻る途中、集団で列になって海に向かって歩く一行とすれ違った。楽しそうに話す人もいれば、無表情でつまらなそうな若者もいた。自分はこういうときに逆張りをするタイプだよなと自分のことを考えた。

汗でベージュのズボンが暗く変色して気色悪かった。自販機でお茶を買って飲んだ。

開いている定食屋を探して湯河原まで走り、温泉とレストランが融合したような施設で温泉には入らずアジの刺身定食を食べた。地球の裏で行われている陸上競技の様子を大型テレビで見ながら食べた。テレビは二つあり、もう一方のテレビでは24時間テレビが映されていた。40人近くが座れる店の中で客は自分一人だった。

雨雲が近づいてくるようなので、降られないようにそそくさと帰る支度をした。うねる山道を30分ほど走った。アクセルと体重移動で車体をコントロールしながらバイクを駆っていくのは自分の体が拡張されているように感じられて楽しい。こういう感覚はピアノが弾けたり絵が描けたりすることに近いのかもしれないと思った。

運転していたらやっぱり雨に降られることはないんじゃないかという楽観的な気持ちが大きくなり、パスタが切れていることを思い出したので二宮のスーパーによってパスタと梨を買った。

海の果ての方は暗い雲がかかっておらず、夕日が当たって雲が黄金色に輝いていた。このコントラストが鮮やかで忘れないでおきたいと思った。美術館で見た西洋の風景画のやけに立体的な雲とそっくりだった。

134号を東に進むと路面が暗い色に変わった。色だけでは濡れているのか、コンクリート敷きたてなのか違いがわからなかったのでバイクから足をおろして地面につけて、乾いた路面のグリップではないことを確かめ、本当に雨が降ったのだと確認した。その5分後くらいに大粒の雨が思い切り降ってきた。ずぶ濡れになって運転したことが今までなく、このまま安全に帰れるか不安で心細かった。左の車線に移ってゆっくり走った。

殴られるような雨のなかでバイクを運転すると肌に濡れた服がまとわりついてひどく不快で、しかも夏でもわりと冷えることが判明した。

自分は雨の中にいるのにそれほど遠くない大山の山体ははっきり見えていたので、おそらく自分がいる周りだけが夕立に降られているのだとわかり、みじめな気持ちが加速した。

でも周りの同じようなライダーたちもずぶ濡れで、こんなことで一体感を感じた。

2 notes

·

View notes

Text

第四楽章 水の旅路

「物語」

地球上の水のほとんどが塩が混ざり あるいは氷に閉ざされている

純粋な水として存在するには空に抱かれ 山に削られ 岩磐(いわいわ)の険しい旅路を行き 大地の洗礼をうけなければならない

地表に流れる水は命の源であり 様々な自然の関わりによって生み出される命の産物

水は天より降り注ぎ 山を下り 河を流れ 海に終着する水が渇き天に抱かれ空を旅する雲となるのなら風とは命の使いとも呼べないか

風は運命を垣間見せる全ての命は風に運ばれている

風の導きによって命の定めも決まるだろうか風が囚われれば世界は地獄と化し風が自由に歌えば生命もまた謳歌する

ふと目にするあの雲もまた空の彼方の海からやってきたのかもしれない雲は風に流れ 果てに行き着くだろうまた別の風は果てしなく巡っていることだろう

―海のように

果てなき海は生命の始まりの大地山は生命の終わりの果て 辿り水は生と死を巡る 水は命そのもの

雪に閉じこめられた命は春の訪れと共に花開き溶ければ寄り集まりながら小さな鼓動のように流れやがて大きなうねりとなり生命が漲る川となる

そこに命があるなら戦いがある戦いに勝利したものは生き延び敗北したものは死に絶え川を下る

その戦記には続きがある彼らの肉体は川の果ての森に続き木々に住まうものたちの糧となる森の果ての川に命を紡ぐ物語がある

「川の調べ」

雨は天より零れし海の唄 海は天を仰ぎ 天は海を抱く山を越え 草原を愛で 森の謳歌を奏で渇いた砂漠に一瞬の楽園を築く 命の交響曲を支える旋律

空が蒼いのは川を抱いているからなのか空に漂う雲は 流れる風は 天に聳える山にとって脅威にもなる水は一度流れを持ってしまえば何者をもってしても止めることはできない時に抗えないように

水は命を蘇らせる力を持つが同時に山を死に至らしめる力を秘めている峰を削り 野山を駆け下り 大地を削り 渓谷へと変貌する深く奥へと 時が覆い隠した地表が現れる時を遡るかのように

「川の宴」

川が在る所に命は宿る獲物求め命を奪う破壊者がいるなら草を求め旅するものたちの大行進がある

命を賭けた戦いが川を彩る沈黙に眠る川も一度戦いが始まれば騒然となる

一瞬のうちに命が散り 火花のように瞬き雷の閃光のように轟く

そこには思想も哲学もない剥き出しの命と真実がある

「湖の謳歌」

湖は海と隔たり生き物たちはその境界を越えることはできないそれは牢獄なのか それとも楽園なのか

湖がもし栄華を極めたとしても湖が干上がれば命は全て消えてしまう

生き残るためには他を上回る戦略によって己の道を切り開くしかない

裏切り 裏切られ 騙し 騙され 命を残すための闘いは熾烈を極める本能と理性の狭間に揺れる闘争

鏡のように澄み切った湖の下には過酷な世界がある

一の美しさをこの目に宿すためには相反する十の醜悪な世界を知らなくてはならない

「川の旅路」

川の旅は続く天空より舞降りる千の雫は木の枝から幹へと遡るように寄り集まり川の流れを描き大地をうねりながら森を横切り平野を走る

大地の鼓動が生命の躍動なら大地の雄叫びは闘いの咆哮である

闘いの先に散っていった者達が川に溺れ 川に沈み川を血の色に濁らせるなら

草茂る水の流れはその汚れを払い水に清流を取り戻す

乾季と雨季に生と死が巡り歓喜と憂き命が交錯する

雨が降ることで大地の様子は一変し世界が変わる

生命の謳歌と眠りが時の巡りに合わせて変化する川は山を削り 破片を海岸まで運んでいく

そして川の旅は終わる

「海の森」

珊瑚礁は海を砂漠から森に変え多種多様な命を呼び起こすオアシス光を受け輝き 波に揺らぐ花のよう海に咲く花を愛でようと多くの命が集まり闇の海に咲く光であり 命の灯のよう海の家 大地にとっての安らぎの木

海に昆布が揺らめく場所は熱帯雨林を思わせる海を浮かびながら漂い 命は溢れ 迸り色は犇めきあいながら 絡まり合い 踊りながら波に歌う絵の具を散りばめたかのような宝石のように輝き始める足を踏み入れたものはその場所に住み着き憩いの場所を築き 新たな旅に出���時を隠れながら待つ

「海の宴」

命を育み 支える命の種命を降らせる恵みの雨植物プランクトンの恩恵を受けるために 命たちで溢れ返る

生き物たちが群れを成して訪れる命求めて海を縦横無尽に旅するものたちが春を待ち続けていた

冬に荒れ狂う波は海をかき混ぜて海に栄養を行き渡らせる命にとっては天と地を別つ温度の壁海にはある嵐は壁を破壊し 天と地を混ぜ合わせる命にとっての心臓の鼓動のよう

夏命を求める旅は続く魚は群れを成して移動を続け鳥たちは巣へと帰り 再び飛び立っていく鯨もまた旅を続けている温暖な場所から極地へと向けて旅は続いている―春を求めて太陽の方角へ

秋が来る時 嵐は再び起こる命にとって堪えなければならない長い時の前の休息と謳歌の時間集まってきていた生き物たちは散り散りになりそれぞれの場所で 冬が終わる時を待っている海さえ嵐を呼び込みながら 海をたゆみ無く巡らせながら 春の時を待っている海の流れが無ければ 命は恵みの時を受けられず翼は折れ 大地に落ちる

「富の海」

光が降り注ぎ 大地は珊瑚礁に彩られ魚が銀色に閃いて通り過ぎる揺れる虹のようなたなびく彩雲のような百花繚乱の森色の豊かさが命の豊かさを示すならこの彩りに富んだ景色が命の豊かさを現している

海の楽園は海全体のどれ程だろうか

エメラルドに光り輝きクリスタルのように透き通り波が青の群れとなり光揺れる世界

生き物に犇めき濁った世界砂漠や極寒の世界に隠された地底奥底の知られざる世界があるかもしれない

豊かさだけを見るなら確かに���こは楽園であるが楽園の背後に眠る闇を誰も知らない

命踊り 光輝き それは目下に佇む闇の中に歌う星のよう

「海の彼方の闇」

知られざる宇宙のような場所

天文学者ならば星を探して眼を凝らし新たな光を見ようとし

生物学者ならば命を探して彷徨い歩き新たな生き物を見つけるだろう

深海の闇という宇宙に潜む星を探すように生き物たちは身を潜め闇の中で蠢いている

光は徐々に薄くなっていく辺りは夜のように紺に染まっていく気づけば無音の闇の中光の恩恵はここには存在しないあらゆる時間において闇は光の無い洞窟のように

微かな栄養を頼りに彼らは生きるしかない自らの力によって海を渡り海流という大地にとっての風に乗り漂う

海を浮遊する微細なプランクトンが海の世界を支えている鯨や鮫 鯱や海豚といった華やかな生き物はその表面で閃いているに過ぎない舞台に踊るアクターを支える無数の影の努力者たちのような

触れれば壊れそうなガラス細工のように揺らめき揺れる蝋燭の火は今にも消えそうな陽炎のよう今にも壊れそうな幻想的なあり方をしている

「深海の底」

海は深いだけで圧倒的な力を湛えている大気であれば気圧 全ての命の源 水を水として存在させるための力水圧の力には際限がない 科学の力で武装した鎧すら簡単に破壊する

水温は凍えるほどに冷え込み 空気は高山のように薄く やがて皆無になるこの世界は生命の存在を拒んでいるのだろうか

果てしなく深い限界の場所で生き物は蠢いている恩恵は海の表層から降り注ぐ 雨のようで 雪のような死が舞い降りる生きとし生けるもたちの肉片が塵となって落ちてくる彼らの死によってもたらされるものはこの世界では太陽の光のよう

海底に着く時この世界は月のようだ果てしない無の世界が広がっているしかしこんな所にさえも生き物は生息している

「海底火山」

海底にも火山は存在する海底とは海の底であると同時に大地の果て

大陸と大陸の鬩ぎ合いの狭間に摩擦に散る火花があるように火山が煌々と火を上げている

マグマは地脈のように奔り 地球の中心まで潜り巡り 再び地上へと吹き出す

世界とは外に開かれているのではなく内側に広大に巡っている

マグマが海底の生き物を支えている砂漠にとってのオアシスのように

海底に山脈を築き 延々と続くかのようにいつか大地が隆起し 沈没した時海底に眠る大地は海上に眼を覚ますだろうか

youtube

2 notes

·

View notes

Text

ビルの多い那覇市内では、未だピンクとブルーの夕方に出会えていない今夏。

この土日は中部エリアに行ってたので、空を見上げることが多かった🌎

バスの車内から見えた夕暮れ、最高にきれいだった〜!

夏の夕方のなにが好きって、夜っぽくないから。昼からのつづき、延長戦、続編みたいだから。(んん?)

3 notes

·

View notes

Quote

2月初頭に始まったロシア軍の冬季攻勢について簡略にまとめる。ロシア軍の冬季攻勢は本格的な戦線の突破を意識したものではあったが、早い段階で頓挫してしまった。そこで、当初の方針を転換し、ウクライナ軍に対する複数の戦術の試行と、ウクライナ軍の損耗を強要することで春季攻勢を阻止するよう目標を変更し継続しているものである。北部(宇露国境~ドネツ川)この区間ではウクライナ軍の秋のハルキウ攻勢によりドネツ川の支流であるオスキル川とクラスナ川にはさまれた南北100km、東西30km 程度の区間が戦場になっている。北側では国境からクピヤンスクまではほとんど東西の動きはなく、中部のスヴァトヴェ、南部のクレミンナを目指してウクライナ軍が攻勢を仕掛けていたところへロシア軍が逆襲する形で冬季攻勢が始まった。この区間でのロシア軍の攻勢は空挺軍と機械化歩兵師団からなる比較的優良装備で長期の休息を経たエリート部隊が先鋒を務め、その左右を動員兵により増強されたその他の部隊が固めるという構図を取っている。有力な部隊を攻勢の主力とすること自体は教範に則ったものである一方で、ロシア軍としては開戦直後の拙劣な作戦により最新鋭の装備と人員を損耗しており、無駄遣いはできないものであるから、有力なウクライナ軍部隊を相手に正攻法でどこまで攻勢を維持できるかは不透明な要素が多かった。一方で、この戦線に展開するウクライナ軍部隊を包囲撃滅できれば今後の北部戦線を有利に進められる利点もあった。ロシア軍のこの方面での当初作戦計画は以下のようなものであった。まず、ウクライナ軍に対してクレミンナ正面で突破作戦を行い、主力は30km 西進してリマンに到達する。この時、クレミンナ周辺やドネツ川沿いの森林地帯に展開するウクライナ軍は後続の部隊により拘束するにとどめる。次に、突破した主力はオスキル川沿いに北上し、やや遅れてクピヤンスク周辺の部隊をオスキル川沿いに南下させることで、スヴァトヴェ周辺のウクライナ軍を両翼包囲する。この作戦が成功すればウクライナ軍数個旅団を包囲することができる。また、仮に突破がうまくいかなくともクレミンナ西方20km 地点のトルスケまで到達できればクレミンナ周辺のウクライナ軍を退却に追い込めるとの計算であった。実際にはウクライナ軍の防御陣地が想定以上に堅牢でトルスケに到達する前に攻勢限界を迎えてしまい、ロシア軍部隊は当面確保した地域を維持する方針に転換している。中部(ドネツ川~ドネツク市北部)激戦地として知られるバフムットを含む戦線であり、この地域では11月よりワグネルを主力とする部隊による攻勢が行われてきた。ここでロシア軍が試行した戦術は、シリアなどで採用されてきたハイローミックス戦術である。すなわち、大量の低練度の部隊を投入して敵を消耗させ、また守備位置を暴露させたのち、少数の精鋭部隊により突破を行う���いうものである。この戦術の利点として、エリート部隊の損害は最小限に抑えながら確実に戦果を挙げられるというものが挙げられる。一方で、この戦術は最初に投入される低練度の部隊は大きな損害を被る欠点がある。シリアなどでは現地の民兵などが担わされており、また相手となる反乱軍部隊も装備や練度がさほど高くなかったためにロシアにとってはさほど問題とはならなかった。しかし、ウクライナ軍のようなより装備が整い士気も高い部隊相手にこの戦術は損害が大きすぎた。ワグネルも、当初は膨大な囚人兵を確保して戦線へ送り込めたために着実に戦果を挙げてこられたが、広大な作戦正面への投入はさすがに戦果と損害のバランスが悪いということが判明し、より限定された正面への攻勢へと縮小されている。損害の大きさに驚愕したプーチンが直接止めに入ったとも言われている。作戦計画としてはバフムットを確保したのちにドネツ川北部の攻勢と連動して後続の空挺軍部隊を北西のスロヴャンスクまで進出させることで、ドネツク州北部を確保することが目標とされていた。南部(ドネツク市~ヴフレダール~ヴェルキヤノヴォシルカ)いわゆるヴフレダールの戦いにおいては、動員兵を主体とする部隊による正面攻撃を精鋭部隊が掩護するという戦術を試行することとなった。ハイローミックス戦術よりも損害を抑え、動員された兵士主体の部隊による大規模な攻勢を行うというのが主眼である。これがうまくいけば今後も長期的に攻勢を維持することが可能と考えていただけに、ロシア軍の期待は大きなものであったが、こちらも失敗に終わってしまった。この正面での主眼はドネツク市から南に延びる鉄道線路の安全を確保することにある。線路を通常の野砲の射程外にまで、すなわち戦線を40km 程度後退させることが当面の目標とされ、特にドローンなどで線路を直接監視できるヴフレダールの確保が最優先の目標とされた。また、動員兵の訓練期間の短さから複雑な攻勢作戦を実行できるめどが立たないため、単純な作戦が立案された。しかし、動員兵の練度は想定以上に低く、砲撃などにより簡単に統制を乱してしまい、全く攻勢には不向きであることが判明した。小括以上のように、ロシア軍の冬季攻勢は失敗に終わったものの、これらの戦訓を基にウクライナ軍の春季攻勢をしのぎ、夏季攻勢を行う計画を構築している。

ロシア軍の冬季攻勢について

4 notes

·

View notes

Text

桜林美佐の「美佐日記」(198)

「衣替えができない」自衛官!?──ウクライナに

防寒服提供

桜林美佐(防衛問題研究家)

───────────────────────

おはようございます。桜林です。「男もすなる日記

といふものを、女もしてみむとてするなり」の『土

佐日記』ならぬ『美佐日記』、令和4年12月の今

回は198回目となります。

師走になってしまいました。仕事や日々の生活に追

われていると、前の日の延長が次の日、みたいにな

ってしまいますので、寝る前の数分でも1日をじっ

くり振り返ったり、感謝の思いに集中する時間を持

ちたいと思う今日この頃です。

冬を迎える中、ウクライナではロシアによる電力

インフラを狙った攻撃により高電圧送電施設などの

70%ほどが損傷したといいます。多くの市民が停

電を強いられるという、厳しい状況です。

極寒の地で暖房が使えない冬を迎えている人々が

いるのかと思うと。うかつに「寒い」などと言って

は不謹慎な気もしてしまいます。

「明治天皇と日露大戦争」の映画では、天皇陛下

が「兵たちは衣替えなどできない」と

真夏に冬服で過ごされたり、兵と同じ粗食にされた

様子が描かれていたと記憶しています(細部が間違

っていたらごめんなさい)。

また、乃木大将も開戦以来、ほとんど睡眠をとら

ず、極寒の中でも暖房を使わず、兵士たちと同じ物

を食べていたといいます。

こうしたことは全て過去の歴史の中の話だと思っ

ていました。今はこんなことはないだろうと。しか

し、そうではありません。

世界がどんなに便利になっても、インフラを破壊さ

れれば私たちは瞬く間に過去の時代に舞い戻ること

になります。

東日本大震災の直後、宮城県に行き、ガスも電気

もおぼつかない中、大渋滞の道路を延々と進み、遠

くにほのかに吉野家の明かりが見えた時に、不覚に

も涙が出そうになったことを思えています。まさか

、このようなことになるとは思いませんでしたし、

当たり前のことではなかったのだと思ったものでし

た。

むしろ、便利になり満たされた暮らしに慣れてい

るほど辛さが際立つことになります。もう少し言う

と、日本人は何か辛いことがあると「��が当たった

」といった感覚に陥りがちな気がしますが、欧米人

は概して受け止めがちょっと違うかもしれません。

これは宗教的な感性の違いではないかと思います。

いずれにせよロシアによるこうしたインフラ攻撃は

多くの民間人の生命を奪うことにもなり、許されざ

ることだと思います。

一方、そうした中、全く気付かれていないことだ

と思われますが、自衛隊も今「寒い冬」を迎えよう

としています。

実はウクライナに防寒服を提供した自衛隊では、

自分の着る分がない隊員さんがいるのです。

そんなバカな!と思われるかもしれませんが、ウク

ライナへの物資は「不用品」として出していますの

で、後で補正予算等がつかないのです。

今年配付するはずだったものはウクライナに渡し

てしまったため、段々と現場では「寒い」という声

があがってきているとのこと(そりゃそうです!)

。

この「装備移転」が決まった時は、まさに自分が着

ようとしていたものだっただけに、すでに名札をつ

ける準備をしていた頃だったようですが、その部分

を皆さん夜を徹して剥がして差し出したようです。

なんという真面目すぎることを・・・。

とはいえ、もし増産しようということになっても

、実際にはもう日本の関連企業にはそれができませ

ん。

設備も人員も、長年の極めて限定的で不安定な受注

により縮小されてしまっているからです。

私たちも多くが輸入の服を着ていて、もはや「国

産」にこだわるのは制服ぐらいだと考えられます。

それも、自衛隊などの特別なところのみ。確か以前

は危機管理上、航空会社の客室乗務員などの制服も

国産にこだわっていると聞いたことはありますが。

国内需要がほとんどないのに、いきなり大量に増

産して欲しいと言っても無理なのです。10年先、

それ以上まで受注が約束されていれば設備投資もで

きるでしょうが、一時的にであればやはり難しい。

今、巷で言われている喫緊に必要な装備は、スタ

ンド・オフ・ミサイルであったり、ドローンなど無

人機であったり、色々ありますが、着る物なんて重

要ではないと思われたら大間違い。

「衣替えができない兵」のために自ら辛抱された明

治天皇の時代が再来することになりますし、有事に

制服が足りずジャージなんかを来て戦うことになり

ます。

これが、世界第3位の経済大国であるという日本

の実態です。これこそ「防衛生産・技術基盤」のテ

ーマなのではないかと私は思います。

被服のような、民生品との差が理解されにくいも

のは、競争性を持たせることが必要と考えられてい

ますので、むしろこうした物品のほうが他の特殊な

装備品よりも基盤維持が難しいとも言えるのです。

今日も最後まで読んで下さりありがとうございま

す!どうぞ良い1週間をお過ごし下さい!

7 notes

·

View notes

Text

ムー旅 平将門巡り「胴と首をつなぐ」崇敬の旅 ・その2

さて、再び🚍に乗り込み、次の目的地は東京に戻って神田明神……ですが、高速に乗ってしばらくした所で渋滞にハマりました😰

運転手さんが頑張ってくれて、何度も車線変更しつつ行ってくれるのでそれ程はノロノロ運転というわけではなく、完全に止まることもほぼありません。ところが、ここで地獄に陥った方がお1人。🚍内で缶🍺を持ち込みほろ酔い気分になってたのが、いきなりの尿意に襲われたそうで。いつものクールなイメージがすっかり崩れ落ちるほど悶絶しまくられた挙げ句、松原タニシ氏からは、

「尿意(如意)輪観音のご加護」

という凄ぇパワーワードを送られーーあまりにも素晴らしい弄りに🚍内大爆笑でした。さすが関西出身だけあって、弄り方がプロですな😅他にも「平将門の呪い」って仰ってたけど、そこは濡れ衣だと思います😂

そうこうして東京はまだかーーなどとなっているうち、三郷を過ぎいよいよ限界が……😖となったところで。

八潮PAの看板が!!

救いの神です。迷わず🚻休憩が入りました。戻られたあとは、再び「今度からオムツした方がいいんと違います?」と弄られておられましたけど😅

そのままスカイツリーを横目に、堀切~鐘ヶ淵~両国で高速を降りて、浅草橋からお茶の水へ。ここら辺になると、ほぼ庭ですね😊神田明神に到着した頃はとうに6時をまわってましたが、このようになお明るい。

⛩️の前で一礼して山門を潜ると、おお、さすが6月。夏越の祓の茅の輪がデデーンと目に飛び込んできましたo(^-^o)(o^-^)o

穢れを祓う為の人形(ひとがた)が貼り付けられています。取りあえずここで神職の方の説明(多分待ちかねておられたんじゃないかと💦💦)があるので、一旦茅の輪くぐりは脇に置いといて。

神田明神(神田神社)についての説明を受けました。何度かお詣りに来てるので概要は知ってましたけど、やはり奉職なさっておられる方からの説明はそれ以上に知識が深い。

前編では、延命院や國王神社には常駐の神主さんも住職さんも居られないと書きましたが、例祭の折は神田明神(正式名称は神田神社だけど、生まれも育ちも東京在住者にはこちらの方が馴染みが深いので、そのまま神田明神と呼ばせてもらいます)からも神職者が派遣されるそうです。なるほどー😲

そもそも、将門塚保存会から石碑を贈ったりするくらい、坂東市と東京の繋がりって深いんですよね。将門ネットワーク。

神田明神は関東大震災で本殿が焼失しており、現在のものは「二度と燃えるところを見たくない」という氏子さん達の意見を取り入れて、鉄筋コンクリート造りで再建したそうです。当然構造上は木造より強度が増しているので、柱はそれほど必要とはしていない。なのに本殿の支柱が多いのは、日本の神社建築に沿った建物にする為。確かにこの方が威容がありますもんね。

説明のあとは茅の輪を慌てて8の��にくぐり、ツアー参加の皆さんがずらっと並んでいるのを尻目に境内にある波除神社を参拝。ここだけは将門さんとは関係がありませんが、父方の祖父が戦前築地に勤めていた関係で(波除神社は築地からの分霊なんです)どうしても頭を下げておきたかったの!!

時間に余裕があったら他にも(神社裏の階段とかw)寄りたいところですが、それはまた個人で💪😁

ようやく待っている人が少なくなったところで、本殿に二礼二拍手一礼。本当は神拝詞も唱えたいところですが、あれをやると隣にいる人がぎょっとして、変な人認定される可能性があるのと、時間がないからカット💦💦

すぐに🚍に戻り、最後のそして最大の目的地である将門塚(首塚)へ。流石にここでは日没しており、

薄暗い逢魔が時の中での参拝になりました。

しかーし、

2020年からの改修工事により、以前あった筈の植え込みがほとんど失くなっちゃってる😳

もうね、まっ更な綺麗な塚以外は何んにもない空間なんですよ。

子供の頃とか、よく「首塚の写真を撮ろうとファインダーを覗くと生首が飛んでくる」という噂がまことしやかに囁かれて、都市伝説となっていましたが、そんなおどろおどろしさは全くなく。単なる史跡になっちゃってました。確かに参拝はしやすくなったろうけど、これはちょっとクリーンになり過ぎ💦💦

恐らく、パワースポットとしての役割はほとんど消えちゃったんじゃないでしょうか?お詣りする人の念が溜まっての意味もあるもんな、アレは😥

ちなみに将門塚の改修工事に伴い、将門塚と延命院とで互いの土を交換しているとのこと。

ともかく、私にとっては付近はさんざん歩くものの、生まれて初めての将門塚訪問。

い・ろ・は・すで簡単にお清めをして、手を合わせました🙏お賽銭入れにはやはり九曜紋。こちらの石碑が先程の神田山延命院と対をなすものか……どうぞ安らかに東京の街を護って下さいーーそう願って、ここを後にしました。

さて。時間は7時を過ぎ、トークショーとディナーを頂く為に浅草ビューホテルへ到着。こちらが最終地点となる為に、🚍とはお別れです。お疲れさまでした。そして、ツアー初めから色々とお世話になりました🙇♀️

運転手さんが親切に教えてくれたお陰で、座席難民にならずに済みましたもん💺

ホテルでのイベントはムー旅のみだったので、至る所で案内板が💦💦

そして通された宴会場広ーーーい!!

いちテーブル大体5名ほどで、まずは乾杯用のソフトドリンク(オレンジジュースとウーロン茶の2択)が配られました。

司会はムー編集部のM氏。三上編集長との阿吽の呼吸の掛け合いが楽しいです。ここでパワーポイントを使っての旅の振り返り。松原タニシ氏と同行されたカメラマンの方が撮影されてたのかな?

トークショーは撮影禁止でしたが、ディナーのフルコースのみ撮らせてもらいました。

凄い豪華だったんですよ。こんな本格的なご馳走にありつけると思ってなかった😍💕

蓴菜の餡といくらの乗った胡麻豆腐、お刺身はマリネされてサラダ仕立て、白身魚(スズキっぽかった)の香草焼き ラタトゥイユソース添え、ほたて入りのパエリア?(サフランライスかな?バターが効いててコクがあり、とても美味しかったです💕最初ちょい少なめについじゃったので、後から余っていたのをおかわりさせてもらいました💦)、コンソメスープ。デザートはいちごのムース フルーツ添え、コーヒーはデミタスカップでしたが、エスプレッソではなかったです。香りが良かった💕

ツアー参加者が食べている間もずっとトークショーは続き、ちょっと申し訳なく思ってしまいました💦💦

トークの内容は、事前に🚍の中で記入してホテル到着時に回収された、参加者からの将門さんに関する質問が中心……の筈だったのに、いつの間にか三上編集長個人への質問が😳

それアリなんですかーー🤣

Q:いつも黒い服を着ていらっしゃいますが、私服なのですか?

A:私服です。そろそろクリーニング代を計上しようかな(え!?)

Q:正月カレーは何日続きましたか?

A:100日続けました(元旦から🍛を食べ続けておられたそうで……それを知ってるムー民の方からの質問が濃いい😂)

Q:お化けを見る方法を教えて下さい

A:出るところに行けば見れます。

ここで、聞きたくなかった情報が……霊能者の方はほぼ体温が低いそうなんですね。私、平均体温が35.6℃なの😰更にコロナが5類になるまでは、外出先で体温測ると大概エラーマークが出ました。34.6℃とかが普通だったから💦💦

ほぼ零感だけど、たま~に怪音を聞いちゃった経験があるのに加えて視える人間が周りにごろごろいるの。てことは、今は視えてなくてもいつか条件が合致しちゃうと、視えちゃうようになる可能性もあるのかも😱

嫌だー、面倒臭いぃーー‼️

トークショーの締めくくりで、三上編集長が「無事かえる」の話をしておられました。これは、将門さんの首が晒されていた京都から戻ってきたことを表しているという説が主流ですが、更に蛙(かわず)⇒河衆⇒河童の意味もあるそうで。行きの🚍の中でたたらの話も出てたもんなー。ともかく、旅から無事に家に着きますように、と。

楽しいツアーでした。ムー的にも歴史的にも、多方面で濃いい話が満載でした。

余談ですが、家にある将門さん関連で読みたいなと思っていた何冊かの📚

もしかしたら、今なら簡単に見つけられるんじゃないかな🤔と考えて、探してみました。どこに置いたかすっかり忘れてて、見つかるまで何時間かかかっても仕方がないかな😥って思ってたんですが……何とわずか15分くらいで全部出てきちゃったんです😌

ご縁が出来るって、こういうことか!!

2 notes

·

View notes

Text

#10 OUTBREAK and ALIVE~リリースツアーの追憶

6/23・24とリリースツアーで関東に行ってきた。

ツアーの途中で、ダムダム団のドラマー鈴木さんがブログのことを話してくれたのもあって、久しぶりに更新しようと思い至った。

ツアーを振り返りつつ、少し長めに書こうと思う。

今回はSKYとして東京に行ったのは18年ぶりだった。

最初に行ったのは2000年5月の下北沢。

その後も渋谷や高円寺含め、ハイエースで何度も東京に行ったけど、最後に行ったのが2006年だったと思う。

つまり今のメンバーでは初の東京ツアー。

今のメンバーで活動し始めて15年目になるけど、活動が止まったこともあった。

2016年3月、3年の活動休止を経て再び動き始めて、2019年に4thアルバムをリリースしたあたりから、また東京に行きたいなという思いはあった。

でもお金と時間の都合をつけて東京に行くことのハードルが高すぎて、もう少し活動に勢いがついてから具体的に考えてみようと思っていたら、コロナの波が押し寄せた。

その後は東京どころか、近県もツアーを控えるムードがシーンに蔓延していって、地元でのライブの継続自体も危ぶまれる時期もあった。

ツアーの計画が具体的に動く兆しはなかったものの、これだと言える作品ができたら、それを持って必ず東京に行きたいとはずっと思っていた。

その後、コロナ禍真っただ中の2021年6月に5thアルバムをリリースしたものの、細々とライブを続けるしかなくて、アルバムを売ること自体もなかなか苦労する状況だった。

ツアーの話が出るようなこともなく、ライブ以上に作品づくりに目が向いていった。

5thアルバムが完成する少し前から、3部作の構想が出始めていたこともあって、より次の作品への意識が強くなっていたのもある。

2022年はこれまでで一番曲を書いた。

新しい曲がどんどんできていく勢いに助けられ、ライブの頻度も徐々に増えていった。

次のレコーディングの予定がぼんやりと決まり始めていた2022年6月、数年ぶりに大阪緑橋の戦国大統領でライブをした。

この日はいろんな要素が組み合わさって、とにかくよいライブになった。

これから新しいストーリーが始まるのを予感させるには十分なきっかけになった。

梅雨が明けてから始まったレコーディング���、すこぶる好調に進んだ。

コロナ禍は終息することなくくすぶってはいたものの、ライブハウスが息を吹き返し始めてきた時期でもあった。

ツアーやイベントなども徐々に復活の兆しを見せる中、ずっと心にしまっていた東京ツアーへの思いが再燃し始めた。

夏の終わりにはアルバムのリリース時期を決めた。

そこに向かってレコーディングを進めていくことで、リリース後にどんな動きをとるべきかについても少しずつ考えるようになっていった。

アルバムの制作が快調に進んでいることも手伝って、リリースパーティーの構想も膨らんだ。

そしてそこにとどまらず、ついに東京ツアーのことを具体的に考え始めた。

とはいえ、10数年も間が空いた状況で、かつて訪れたライブハウスとの繋がりはすっかりなくなってしまっていた。

それでもやっぱり下北沢への思いが強く、ネットで下北沢のライブハウスの情報を集め始めた。

インターネットは便利で、かつてツアーで東京を訪れていた頃よりはいろんな情報が簡単に手に入ったけど、やっぱり実状というか、どんなライブハウスなのかが実感としてわからなかった。

音、雰囲気、におい、人、そこに集うバンド。

地元のライブハウスで当たり前に感じているリアルがつかめない。

東京の友達に聞いてみたりもしたけど、選択肢が多いだけになかなか的が絞れない。

この時点では東京のバンドとのコネクションもほぼなかった。

具体的な調整が進まない中、戦国大統領のスタッフさんからの連絡で、11月のライブで東京のバンドと共演することを知った。

どんなバンドなのかなと気になって動画を検索してみると、突き刺さるようにカッコいい映像と出会った。

新しい曲のミュージックビデオで、若いトリオのバンドとは思えないほど骨太でハードなサウンドに驚いた。

本当にこのバンドと演れるのかな?同名の別バンドじゃないよな?

心配になってすぐに戦国大統領に確認した。

どうも彼らで間違いないらしい。

楽しみで仕方なかった。

迎えた2022年11月5日。

東京からleroyを迎え、戦国大統領でライブをした。

戦国のサウンドシステムで体感した彼らのライブはとにかく気持ちよかった。

終始ご機嫌で、本当によく飲んだ。

leroyのメンバーともいろいろ話した。

でもあまりにご機嫌で、具体的にツアーのことを話したりはしなかった。

数日後、あらためて東京でのライブの日程のイメージを自分の中で整えた。

4月にアルバムをリリースして、5月にレコーディングをしている大阪のライブハウス火影でリリースパーティー、そして6月に東京にツアーに行こうと決めた。

そのイメージを持って、leroyのギターボーカル戸澤くんに連絡をとった。

5月のリリーパーティーに出てほしいということと、6月に東京に行く相談に乗ってほしいことを伝えた。

ともに前向きに考えてくれると返事してくれた。

その後、いろいろとライブハウスをあたってくれて、実現可能性のある5つに絞って具体的な条件を整理してくれた。

土日を前提にあたってもらっていたものの、どこのハコも週末はなかなか厳しい条件だった。

その後紆余曲折あって、最終的に四谷アウトブレイクに6月23日の金曜日に行く形で調整してもらった。

雲をつかむような話だと思っていたところからついに東京でのライブが決まった。

感謝しかなかった。

この時点で、leroyは5月のリリースパーティーにも出てくれることが決まっていた。

その後は、場所がバンドとの出会いを導いてくれた。

1月にライブを観に行って出会ったダムダム団、2月に共演したTHE OGIKIZ、leroyから紹介してもらったSoberBrownと、四谷アウトブレイクを軸に、あっという間にラインナップも決まった。

実は共演者を考え始めた時期に、別の出会いがあった。

遡ること20数年前、たまたま京都で共演したマグネットコーティングという千葉のバンドがいた。

パンクの枠に収まりきらないグルーヴィーなトリオで、すぐに仲良くなってまた共演しようと話したものの、その後ライブを見る機会はあったけど再度の共演はできずじまいだった。

彼らはもう解散してしまったとは聞いていたけど、ひょっとしたらまた違うバンドをやってたりするかもしれない。

なんとなくそう思って、ネットやSNS上を調べていったら、なんとギターボーカルだった名倉くんが、新しくmogriiというバンドをやっていることがTwitterでわかった。

SNSやネットのこういうところは本当に素晴らしい。

すぐにバンドの音源に辿り着き、彼の歌声を聴くことができた。

確か仕事の昼休みに散歩しながら聞いたと思う。

かっこよかったし、素敵だったし、何よりめちゃくちゃ嬉しかった。

名倉くんのアカウントをフォローしたら、ほどなくフォローバックがあったので、すぐに東京で共演できないかとDMを送った。

ちょっと熱い思いが滲みすぎていたDMだったかもしれないけど、すぐに返事があった。

彼も時を越えての連絡を喜んでくれたものの、仕事の関係で週末に都内に出るのは難しいということだった。

その仕事がライブハウス柏ALIVEのブッキングだった。

そしてやり取りする中で、柏に来てくれたらうちのライブハウスで共演するブッキングをするよと言ってくれた。

2daysになる想定はしてなかったので、すぐにSKYのメンバーに相談した。

3人ともスケジュールの調整はなんとかすると言ってくれた。

すぐに柏にも行く!と返事をした。

こうして東京・千葉のリリースツアーが決まった。

結果的にアウトブレイクのライブはレコ発東京編という形でやらせてもらうことになり、フライヤーやポスターもデザインさせてもらった。

並行してアルバム制作は佳境となり、とにかく忙しい日々を過ごしたものの、リリースとレコ発とツアーが楽しみで仕方なかった。

ギリギリまで交通手段や宿の手配もしてなかったけど、4人で相談してレンタカーで行くこと、民泊を活用して4人で寝泊まりすることを決めた。

ツアーは楽しみではあったものの、不安もあった。

18年前は32歳だった自分も。来月には50歳になる。

体力的な不安だけでなく、久しぶりの遠方へのツアーへの不安もあった。

同じように車で東京に移動して、2日連続でいつもどおりのパフォーマンスができるのか?

初めてのライブハウスで、自分たちの音が出せるのか?

東京のお客さんの心に響く音が鳴らせるのか?

でもレンタカーを借りて、メンバーを順番に迎えに行き、最後のメンバーを拾ってから高速道路に入った時には、そんな不安も消えてなくなっていた。

その後も高速をひた走り、心沸き立つ状態で横浜のてっちゃんの実家に前乗りした。

翌日は昼頃までゆっくりさせてもらってくるまで移動、アメ横に立ち寄ってから四谷を目指した。

そして四谷アウトブレイクに到着。

何度も連絡を取った店長“代理”の立花さんと会って、握手を交わした。

緊張感をはるかに超える高揚感。

結実の舞台は、とにかく最高の一言。

四谷アウトブレイクは想像してた通り、最高の空間だった。

ここからは本当にあっという間。

初めて観るSoberBrownに心をわしづかみにされ、

2月以来のTHE OGIKIZの熱に溶けそうになり、

1月以来のダムダム団の圧にはじき返されながら笑い続け、

先月観たのにそこを超えてくるleroyに鼓舞された。

そしてSKYはアンコールまでやらせてもらって、全部出し切った。

たくさんの人にアルバムを買ってもらった。

遅くまで飲ませてもらって、後ろ髪を引かれつつお店を後にした。

手配した近くの宿で一泊して、翌朝は浅草寺に立ち寄ってから柏へ移動。

無事柏ALIVEに到着して車を停めると、こちらに歩いてくる人が。

名倉くん!

声を上げて歩み寄り、ガッチリと握手した。

うれしくて仕方がなかった。

この日もここからはあっという間。

トッパーのmogriiでは名倉くんの歌に泣きそうになり、

naan destroying the bellyの変幻自在の音にワクワクし、

private conceptの心地よいグルーヴに酔いしれてから、

SKYは4番手で昨夜の余韻をまとってのびのびとやらせてもらいました。

ラストのheritのヘビィなビートにさらに体を揺らしてライブは終了。

ライブ後は名倉くんの計らいで、出演者のエフェクターボードを並べて愛でながらみんなで飲むという最高の打ち上げが。

この日も遅い時間まで楽しませてもらい、必ずまた一緒にやろう!と言葉を交わして、またもや後ろ髪を引かれながら宿へ。

部屋に入っても余韻がすごすぎてなかなか寝れず、2時頃までいろいろ話してた。

次の日は早めに起きて、帰路に就いた。

レンタカーを返して家に着いたら、千葉を出てから10時間たっていた。

もちろん疲れていないと言ったらうそになるけど、行ってよかった、やってよかったという気持ちが大きすぎるのと、見られた景色や出会えた人達が尊すぎるのと、念願の東京ツアーを終えた満足感が半端なくありすぎて、これまで以上に先を見つめている自分がいるのに気が付いた。

あらためて、自ら動くこと、そして縁をつなぐことの大切さを感じることができたツアーだった。

四谷アウトブレイクの立花さんは、フライヤーの裏面にコメントをお願いした際、こんな言葉を綴ってくれた。

つまり「縁」ですよね。

思えばleroyとボクの縁も四谷が始まりで。

3年前、秋元康プロデュースのアイドルバンドが四谷に出演する際、

当時の店長によりleroyとボクのバンドが謎にブッキングされたのが最初でした。

縁が縁を呼び【祭り】となって結実した今回。

間違いなく良い夜が立ち昇るはずです。

今思えば、この人予言者かよ!と思うほどのコメント!

今回お世話になったライブハウスの皆さん、

出演してくれたバンドの皆さん、

そしてライブハウスに足を運んでくれた皆さん、

本当にありがとうございました。

SKYの4人だけではやれないことが、みんなのおかげで実現できたと思います。

おかげでこれからも止まらず、歩いて行けます。

これからも変わらず丁寧に、届けていきたい。

2 notes

·

View notes

Text

29/05/23

家から歩いて10分くらいのところに小さな店が連なる商店街のような通りがあり、特別素敵な通りではなく生活の用を足すのに便利な感じの雰囲気なのだが一軒だけ、思い出してはふらりと足を運ぶ、コーヒー屋兼古着屋がある。古着屋らしく店内は薄暗く、床は木で(できていたはず)、休日の校舎のような雰囲気がある。コーヒー屋の一角に古着が陳列されているといったバランスで、どちらかと言えばコーヒー屋である。この前もまた思い出して足を運び、古着2着と一緒にアイスコーヒーを頼んだ。手渡されたコーヒーを持ってテーブルにつき、腰を据えて日記を書き始めたところ、閉店時間を20分も過ぎてから気がついた店員が慌ててやってきて、追い出される形となった。コーヒー粉が美味しさと粉で構成されているとしたら、誤って粉の方が抽出されてしまったような味のアイスコーヒーを啜りながら、随分暖かくなった夕方を歩いて帰った。

ロンドンの夏の空気を北風と太陽で説明すると、北風は常に吹いていて、太陽が勢力をもっているような感じである。真昼の日向はからりと暑いが、日陰に入ると寒ささえ感じる。(日本の夏は北風が死んでいて、太陽の独壇場となった地上が延々と照りつけられる。)

21時でようやく空が暗くなってくるので、仕事を終えて帰ってきても子供たちが外で遊んでいる。金曜夜に近所のサッカー場でプレーしている、お父さんのような熱血コーチ(なぜかキーパー)に率いられてボールを蹴る子供たちはサッカーにしてはやたら人数が多く(コートが狭いだけかもしれない)、チーム戦をやっているのにビブス的なものは何も身につけていないため見た目では全く見分けがつかない。何が目印になっているんだろう。

新しい住人がやってきた。fair enoughが口癖のシン・フラットメイト2。4分の1が入れ替わっただけなのにフラットの雰囲気ががらりと変わり、彼のファシリテート能力により、水曜はゲームナイトとなり、皆で近所のパブへ出掛けもした。モノポリーのルールを覚えなければならない。ロンドン生活第3幕かな。

停滞の話だが、停滞をもたらすのは到達であるという解を得た。何かを目指すというよりかは、どうなったとしてもなんか満足感があって生きてる感があればいいのかもしれない。多動の気があるのかな。

停滞は到達でもたらされ、多動かも、どこかへ到達することではなく動き続けることがわたしに生きてる実感をもたらすのかも、どうせいつか死ぬんだから動き続けようという気づきによって、別に今の人生でもいいやと思えてきて力が抜けた。仕事が私の幸せを決めるわけではどうやらなさそうだ。幸せが仕事内容に依存しているという思い込みをしていたことに気がつき、別にサラリーマンでもいいやという後ろ向きで自分を諭すような諦めではなくて、ワイン屋とかデザイナーとかになったとしてもわたしはわたしで変わらないのだろうなという開放感のある諦観。だから会社員じゃない世界に興味があるなら行けばいいし、会社が面白いなら続ければいい。やりたいならやればいいしやりたくないならやらなければいいというめちゃくちゃ単純な話だったのだ。仕事を変えたらきっと幸せになれるはずとわかっているのに何を仕事にしたいのかわからなくて足踏みしている自分が情けないなどと悩むのは無駄だったと気づいた。だから今は素直に仕事に行けるし、素直にこれはちょっと違うとただ思える。

音楽フェスへ行ったらめちゃくちゃ疲れた。Ezra Collectiveが目当てで行って、見た中ではダントツでベストアクトだったので満足感はある。ただ、音楽ならなんでもいい、なんでも好きと思っていたが、別にそんなことはなく、生粋の音楽好きの性質は持ち合わせていないっぽいことがわかった。音楽ならなんでもいいと思える状態も確かにあるのだが、音楽が心に響くかどうかは自分のコンディションに相当依存するところがあり、ライブという形よりもひとりで好きな時に聴く方が自分の状態に合わせやすくて好みかもしれない。(逆にライブが響くと素晴らしい体験になる。)グルーヴやバイブスの好みも結構偏ってる。あと、音楽聴いてる時って、音より先に、言葉と発露の方に何かを見出しているかもしれない。そんなこんなで、10時間くらい色んなアーティストを見続けてすごく疲れた。Ezraは本当にめちゃくちゃよかった。彼ら生きてる感じがして好き。

他者との距離感について。最近人と時間を共にする機会が多くあり、わたしは自分で思う以上に内向的なのだと自覚した。知らない人に話しかけるみたいな図太さは人より持っているが、他者と一緒に長い時間を過ごすことが負担になってしまうことが多い。自分の時間が絶対に必要。話に参加していても気がつくとねじまき鳥の穴の中に降りていることがある。それでいて寂しがり屋だから一人では生きていけないこともわかっている。深い親密さも求める。関わる人数と、他者と繋がっている感覚は比例しないし、時間とも比例しない。わたしは他者に一体何を求めているんだろう。

フェスの次の日の朝は、久しぶりに不在感と寂しさで起きた。日本へ帰りたいと思いかけたが、この不在感はイギリスだからではないだろう。イギリスにいた方が楽だと感じるのは、生まれ育った日本に暮らして家族も友人もいる中で不在感を覚えてしまう瞬間は、わりと八方塞がり感があるからだろう。そしてこのように感じる性質が適応性の高さを生むんだろう。

2 notes

·

View notes