#モフセン・マフマルバフ

Text

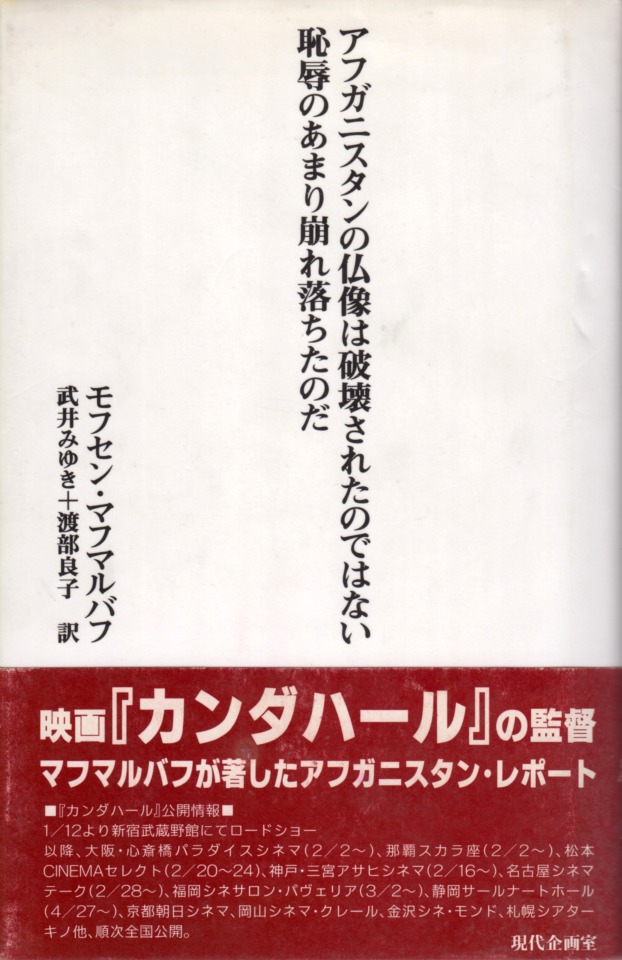

アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩れ落ちたのだ

モフセン・マフマルバフ、武井みゆき+渡部良子・訳

現代企画室

装丁=本永惠子

#The Buddha Was Not Demolished in Afghanistan: It Collapsed Out of Shame#アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩れ落ちたのだ#Mohsen Makhmalbaf#モフセン・マフマルバフ#武井みゆき#渡部良子#Keiko Motonaga#本永惠子#anamon#古本屋あなもん#あなもん#book cover

7 notes

·

View notes

Text

モフセン・マフマルバフ『パンと植木鉢』(1996) ○

モフセン・マフマルバフ『パンと植木鉢』(1996) ○

17歳のとき活動家として警察官を襲った監督自身の元にその警察官がやってき、当時を映画にする「映画撮影映画」。

View On WordPress

0 notes

Text

現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 vol.2

アートハウスへようこそ

連続講座「現代アートハウス入門」では、〈アートハウス〉の歴史を彩ってきた「ネオクラシック(新しい古典)」と呼びうる作品を7夜連続日替わりで上映。気鋭の映画作家たちが講師として登壇し、各作品の魅力を解説。さらに、全国の参加者とのQ&Aを交えながら、これからの〈アートハウス〉についての知見を共有します。第2弾となる今回は、全国24の劇場をつないで開催します。

予約フォームはこちら

1970年代から今日まで続く日本の〈アートハウス〉は、“ミニシアター”という呼称で親しまれてきました。ここは世界中の映画と刺激をもとめる観客とが出会う場所。多様な映画体験によって、未来の映画作家だけでなく、さまざまなアーティストを育む文化的ビオトープとしての役割を担ってきました。上映されるのは、ただ楽しむための作品だけではありません。目を覆うほどグロテスクで、心をズタズタに引き裂く映画もあれば、ため息が出るほど美しい眼福の映画もあります。〈アートハウス〉の暗闇でスクリーンが反射する光を浴びることは、多かれ少なかれ——私たちの生き方を変えてしまう体験なのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

【上映期間】

2021年12月11日(土)〜12月17日(金)

【上映時刻】

毎日19:00上映開始、上映後に60分のオンライントークあり

各回30分前に開場します

【料金】

30歳以下 1,200円

31歳以上 1,800円

(全国の映画館共通料金です)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第1夜

12月11日(土)開映19:00 [本編 99分+レクチャー 60分]

『クローズ・アップ』 原題:Nema-ye Nazdik

監督・脚本・編集:アッバス・キアロスタミ 撮影:アリ・レザ・ザリンダスト 録音:モハマッド・ハギギ、���フマッド・アスガリ 出演:ホセイン・サブジアン、ハッサン・ファラズマンド、モフセン・マフマルバフ

1990年|イラン|99分|カラー|(C) 1990 Farabi Cinema

失業者のサブジアンはバスで隣り合わせた裕福そうな婦人から読んでいた本について聞かれ、なりゆきから自分が著者で映画監督のマフマルバフだとつい偽ってしまう。婦人の家に招かれた彼は、映画の話を情熱的に語るうちに、架空の映画製作の話にこの家族を巻き込み…。映画監督だと身分を偽り、詐欺で逮捕された青年の実話をもとに、再現映像とドキュメンタリーを交差させて描いた異色作。

レクチャー:講師 深田晃司(映画監督)

アッバス・キアロスタミとモフセン・マフマルバフの傑作群は、まだ二十歳前後であった私をイラン映画に心酔させた。『クローズ・アップ』は中でも特に熱狂した一作で、映画の底なしの可能性をこの作品で感じて欲しい。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第2夜

12月12日(日)開映19:00 [本編 69分+レクチャー 60分]

『マッチ工場の少女』 原題:Tulitikkutehtaan tyttö

監督・脚本:アキ・カウリスマキ 撮影:ティモ・サルミネン 出演:カティ・オウティネン、エリナ・サロ、エスコ・ニッカリ、ベサ・ビエリッコ、レイヨ・タイバレ

1990年|フィンランド|69分|カラー

マッチ工場で働くイリスは、母と義父を養っている。ある日、給料でドレスを衝動買いしてしまった彼女は、義父に殴られ、母からドレスの返品を命じられる。ついに我慢できなくなった彼女は、家を飛び出しディスコで出会った男と一夜を共にするが、その男にも裏切られ…。何の変哲もない娘のどん底の人生を淡々と描き、絶望的な状況になぜか笑いが込み上げてくるアキ・カウリスマキ映画の真骨頂ともいえる一作。

レクチャー:講師 岨手由貴子(映画監督)×大江崇允(映画作家/脚本家)

「クラシック映画」と聞くと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、それらは製作されてから何十年も、多くの人を魅了してきました。そんな映画の抗えない魅力を、一緒に反芻していく時間になればと思っています。岨手由貴子(映画監督)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第3夜

12月13日(月)開映19:00 [本編 102分+レクチャー 60分]

『鳥の歌』 原題:Para recibir el canto de los pájaros

監督・脚本:ホルヘ・サンヒネス 撮影監督:ラウル・ロドリゲス、キジェルモ・ルイス 音楽:セルヒオ・プルデンシオ 出演:ジェラルディン・チャップリン、ホルヘ・オルティス 製作:ウカマウ集団

1995年|ボリビア|102分|カラー

16世紀にアンデスを「征服」したスペイン遠征隊の行為を、批判的に描く映画を製作しようとした撮影隊が直面した現実とは? 撮影に訪れた先住民の村で「ここから出ていけ!」と詰め寄られた映画人たちは、やがて問題の本質に気づく。アンデス世界の価値観に基づく独自の映画言語でゴダールらにも衝撃を与えたボリビア・ウカマウ集団の代表作の一つ。ロカルノ国際映画祭「質と刷新」賞受賞。

レクチャー:講師 小田香(映画作家)×太田昌国(シネマテーク・インディアス)

アートハウスはあやしげな場所に見えることもあるかもしれませんが、それ以上に妖しい映画がかかっています。鑑賞後はより健全に、より不健全に、もしくはその両方になるかもしれません。あの映画のここは好きであそこは苦手など、誰かに言いたくなって、伝わらなくて、その体験まるごと、心のどこかに残り発酵していく映画がかかっています。小田香(映画作家)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第4夜

12月14日(火)開映19:00 [本編 91分+レクチャー 60分]

『セールスマン』 原題:Salesman

監督:アルバート・メイズルス、デヴィッド・メイズルス、シャーロット・ズワーリン 撮影:アルバート・メイズルス 編集:デヴィッド・メイズルス、シャーロット・ズワーリン 音響:ディック・ヴォリセク

1969年|アメリカ|91分|モノクロ

ボストンからフロリダへ。聖書の訪問販売員たちの旅にカメラは密着する。彼らが訪ねるのは教会の信者で、一人暮らしの未亡人や、難民、部屋代も払えない子持ち夫婦など。安いモーテル、煙るダイナー、郊外のリビング、月賦払い…。物質主義的社会の夢と幻滅、高揚と倦怠が奇妙に交差する、アメリカの肖像画。ダイレクトシネマのパイオニア、メイズルス兄弟のマスターピースを本邦初公開。

レクチャー:講師 想田和弘(映画作家)

真っ白で空虚なスクリーンなのに、いや、真っ白で空虚なスクリーンだからこそ、いったい何が映し出されるのか、無限の可能性が存在しているんですね。なんだか不思議じゃないですか?

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第5夜

12月15日(水)開映19:00 [本編 92分+レクチャー 60分]

『ビリディアナ』 原題:Viridiana

監督:ルイス・ブニュエル 脚本:ルイス・ブニュエル、フリオ・アレハンドロ 撮影:ホセ・フェルナンデス・アグアヨ 編集:ペドロ・デル・レイ 出演:シルビア・ピナル、フェルナンド・レイ、フランシスコ・ラバル

1961年|メキシコ・スペイン|92分|モノクロ

修道女を目指すビリディアナは、叔父の屋敷に呼び出される。叔父は亡き妻に似た彼女を引き止めようと嘘をつくが、それに気づいた彼女は家を去る。絶望した叔父は自殺。責任を感じた彼女は貧しい人々を屋敷に住まわせ世話しようとするが…。カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞の一方で、カトリック教会から大きな非難を浴び、本国スペインやイタリアで上映禁止に至った問題作。

レクチャー:講師 広瀬奈々子(映画監督)×稲川方人(詩人/編集者)

ああ、そうか、自分はこの世界に対して、「ちょっと待った」を言いたかったのだと気づかされる映画がある。新しいものの見方を発見し、立ち止まって何度も考え、答えのない旅に出る。いい映画には共感や同調よりも、もっと豊かで驚きに満ちたものが、色褪せることなくたくさん詰まっている。広瀬奈々子(映画監督)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第6夜

12月16日(木)開映19:00 [本編 90分+レクチャー 60分]

『ある夏の記録』 原題:Chronique d'un été

監督:ジャン・ルーシュ、エドガール・モラン 撮影:ミシェル・ブロー、ラウール・クタール 出演:マルスリーヌ・ロリダン、ジャン=ピエール・セルジョン、ナディーヌ・バロー1961年|フランス|90分|モノクロ

パリ、1960年、夏。街ゆく人々に軽量16ミリカメラと録音機が問いかける。あなたは幸せですか? あるいは、愛、仕事、余暇、人種問題について…。作り手と被写体とが制作プロセスを共有することで、映画が孕む作為性や政治性が明らかになり、リアルとフィクションの概念が問い直される。映画作家で人類学者のルーシュと、社会学者で哲学者のモランによるシネマ・ヴェリテの金字塔。

レクチャー:講師 小森はるか(映像作家)×月永理絵(エディター/ライター)

学生の頃に偶然観ていた映画が、数年経ってから、自分にとっての大切な一本だったと気付くことが増えました。途切れ途切れに蘇ってくる場面は、あの時わからなかった経験も、大事なものだと教えてくれました。小森はるか(映像作家)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第7夜

12月17日(金)開映19:00 [本編 85分+レクチャー 60分]

『イタリア旅行』 原題: Viaggio in Italia

監督・脚本:ロベルト・ロッセリーニ 脚本:ヴィタリアーノ・ブランカーティ 撮影:エンツォ・セラフィン 音楽:レンツォ・ロッセリーニ 出演:イングリッド・バーグマン、ジョージ・サンダース

1954年|イタリア・フランス|85分|モノクロ

結婚8年目、一見仲の良いカテリーナとアレックスは、実は破局寸前。ベズビオ火山、ポンペイの遺跡、カプリ島などをめぐりながら、二人は離婚へと突き進んでいくのだが…。ロッセリーニは、バーグマンとサンダースに即興的な演技を求め、生々しい感情のゆらぎをフィルムに焼き付けた。ゴダールに「男と女と一台の車とカメラがあれば映画は撮れる」と言わしめたネオ・レアリズモの大傑作。

レクチャー:講師 三宅唱(映画監督)×大川景子(映画編集)

「人生は短すぎる」「だからこそ楽しまないと」いつどこでなぜその言葉が発せられるのか。私はその場面においてなにを見ていただろう?三宅唱(映画監督)

0 notes

Text

あなたが月を指差せば、愚か者はその指を見ている

私がこの言葉、厳密に言うとこの「訳文」を知ったのは、いまは亡き米原万里さんの書評・エッセイ集『打ちのめされるようなすごい本』(文春文庫)がきっかけでした。そのなかの「アフガニスタン・ハンガリー人・猪谷六合雄」というエッセイです。モフセン・マフマルバフ著、武井みゆき/渡部良子訳『アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩れ落ちたのだ』(現代企画室)を紹介し、この一文があるくだりが紹介されています。

この言葉のもとは禅宗の教えにある「指月」というたとえだというのは、私がこの二つの本を読んだ後に知りました。

まず、米原万里さんの書評では、9.11の前に起きたタリバンによるバーミヤンの石窟爆破の前にあの地で起きていたことが引用も含めてまとめられています。

ソ連軍が引き上げたあとに内戦で荒廃したアフガニスタンでは、無情にも干ばつが襲います。そのために隣国のタジキスタンに逃げようと難民が大量に発生し餓死者の数は百万人を数えました。それでもまだ増え続ける。マフマルバフは取材の過程でその様子を目の当たりにしますが、驚くことに世界のメディアは全く報道しなかったと書いています。タジキスタンは難民を受け入れなかったので、国境付近の無人の土地で彼らは死んでいきました。

米原万里さんは、こうまとめています。かぎかっこの中は、米原さんがマフマルバフを引用している部分です。

石仏の墓には大騒ぎした世界も、石仏破壊よりもはるかに以前からアフガニスタン全土を覆っていたこの悲惨な現実に対しては無関心だった。手を差し伸べれば救えるだろう命が次々と絶たれていく事実は無視してきた。アフガニスタンの人たちは「世界の無知の中で師に、さらに死に、死に続ける」。2000万人の飢えた国民の内、30%は難民となり、10%は死に、あるいは殺され、残りの60%は餓死寸前である。

そして、マフバルバフはバーミヤンの石窟爆破について、このようなたとえとして解釈します。

「仏陀は世界に、このすべての貧困、無知、抑圧、大量死を伝えるために崩れ落ちた。しかし怠惰な人類は、仏像が崩れたということしか耳に入らない。こんな中国の諺がある。『あなたが月を指差せば、愚か者はその指を見ている』誰も、崩れ落ちた仏像が指さしていた、死に瀕している国民を見なかった」

このたとえや解釈が正しいかどうかが問題だなんていう指摘は、それこそ「指月」のたとえそのままですので私はスルーしますが、これ、もう今から20年程前の話です。でもそれからの20年を今ふり返ると、そのようなことはもはやアフガニスタンだけではなく、世界各地で起きています。むしろ悪化している。

情けないことです。本当に。

私は米原さんのエッセイを読んだのち、このマフバルバフの本を購入しました。内容はさることながら、とにかく武井みゆきさん、渡部良子さんの訳文がとてもきれいで、この本はいまだに手放せません。読みやすい文章を書く翻訳者はたくさんいます。私はそうではないので、そうした同業者の方々を尊敬しますが、このお二方が訳された本は、読みやすいという単純な言葉ではもったいないほど「美しい」文章です。著者自身の詩的な面を、見事に表現していると思いました。実際のところ、そうした著者自身の文体の独特な空気を律儀に日本語に落とし込んでいる翻訳本は近年は少なくなったのではないかと思われます。大好きな本です。

だからこのマフバルバフの訳本にあった「あなたが月を指差せば、愚か者はその指を見ている」という一文も気に入っています。指月に関してはいろんな言い回しや訳文がありますが、やっぱりこれが一番好きです。

2ヶ月ほど前に何を思ったか、いまさらながら「はてな」のアカウントをとったんです。おもにブログサービスですから、何について書こうか、このブログとどう差別化するか考えあぐねたまま、とにかく気に入っていたこの一節をタイトルにしました。そして、今やっと思いついたのは、そのブログを今世紀起こった色々な出来事と、自分の30年近くの履歴を重ねて書くのにぴったりのたとえではないかなということ。

まずは、フランスで起きている暴動のことかな。

ここ数か月、気分の浮き沈みがあって、私的にはまとまった文章が書けませんでした。気にかかってはいながらも、言葉が浮かばずメール一本書けないで不義理をしてしまっている方々もいらっしゃいます。ごめんなさい。少しずつリハビリ中です。

そのはてなブログのほうに何か書いたらこちらにもアナウンスしますので、そのときはよろしくお願いします。

そして、『打ちのめされるようなすごい本』も『アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない恥辱のあまり崩れ落ちたのだ』も超オススメです。

♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟

ここ数か月、眠れないときにはTumblrのメモ帳というサイトで、こんなところに身を置きたいなあと思うものをリブログしたり、眠れないと愚痴を書いたり、チョットした写真を上げたりしていました。

おととい、沈んでばっかりもいられないし、そうだ好きだったフィギュアスケートの情報収集でもし直そうかなと、それ専用のInstagramのアカウントをとろうとしました。

でも、なんか個人のFacebookとひも付けて、個人的な知り合いに私がネイサン・チェンとかリーザ・トゥクタミシェワや浅田真央ちゃんやマサルの飼い主さんの写真にいいね連発しているのが知られるのも大人げなくてこっぱずかしいと思ってしまったのが運の尽き。

ひも付けしないでアカウントとってフィギュアスケーター10人ほどとマクロン大統領を一気にフォローしようとしたら、スパムアカウントだと認識されて、肝心のフィギュアスケーターフォローできないままでいます。バカです。一応Instagramには事情を書いて送りました。でも、マクロンすらフォローできないまま。

フィギュアスケーターの情報だけ見て楽しみたかったのに、結局、正当性を主張しようとするあまり、自分の翻訳副業ビジネス用アカウント扱いになっています。

でも、なんでしょう、ビジネス用アカウントにしちゃったらしちゃったで気づいたのですが、いまこの時点でFacebookの個人アカウントのフレンドでInstagramユーザーをリンクさせちゃうとその方々に圧倒的なご迷惑かかりますよね。私と知り合いだなんていう情報が勝手に公開でダダ漏れされるのって気分悪くなりますよね。

だから有名人だけをフォローして写真を見たかっただけなのに。

いったいどうなっちゃってるんですかね、Facebookっていう会社は。指そのものじゃない、指が差している先を見ようとしてくれ。

なんだかInstagramについては泥沼状態ですが、仕方ないから毎日何かしら写真をアップしています。副業ともさほど関係ないけど。

via Blogger https://ift.tt/2U8gwPD

0 notes

Text

2015年 劇場で観た映画

2015年に映画館で観た映画のリスト。全88本。

★は私の超おすすめ

(私は、簡単な鑑賞メモを手帳につけていて、その際、個人的な好みを5点満点で採点してます。★は5点を付けた作品です)

0 notes

Text

2016年に観た映画。

ヴィヴィアン・マイヤーを探して ジョン・マルーフ、チャーリー・シスケル

光のノスタルジア パトリシオ・グスマン

真珠のボタン パトリシオ・グスマン

独裁者と小さ���孫 モフセン・マフマルバフ

Mr.ホームズ 名探偵最後の事件 ビル・コンドン

バンクシー・ダズ・ニューヨーク クリス・モーカーベル

ロブスター ヨルゴス・ランティモス

帰ってきたヒトラー デヴィッド・ヴェンド

リップヴァンウィンクルの花嫁 岩井俊二

シン・ゴジラ 庵野秀明

ゴジラ 本多猪四郎、円谷英二

FAKE 森達也

ザ・ビートルズ Eight days a week The Touring Years ロン・ハワード

男と女 クロード・ルルーシュ

七人の侍 黒澤明

ダゲレオタイプの女 黒沢清

この世界の片隅に 片渕須直

この中で一番観て良かったなぁ、と思ったのは、パトリシオ・グスマンの二部作『光のノスタルジア』と『真珠のボタン』。『シン・ゴジラ』と『この世界の片隅に』は評判が良かったので観に行きましたが、どちらもとても良かったです。

0 notes