#メタフィジカル・クラブ

Text

勉強メモ

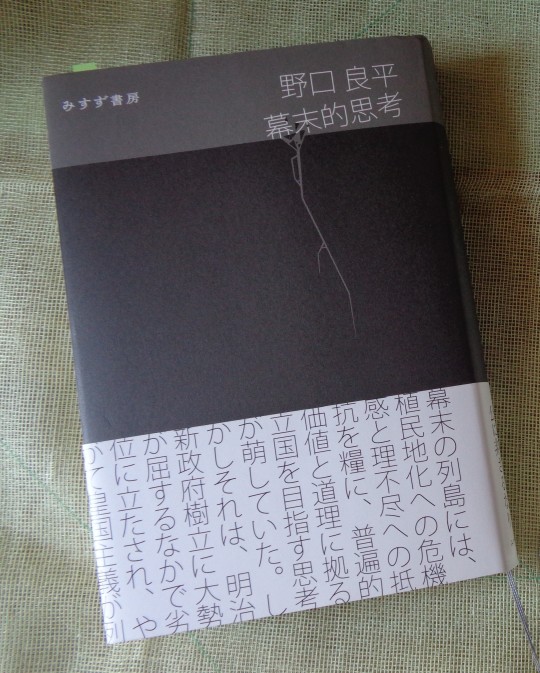

野口良平『幕末的思考』

第2部「内線」

第3章「一八七三年のアポリア」1~3

理不尽なやり方で幕府を倒した新政府は、急いで自分たちの正統性を証明しなくてはならなかった。

そんな新政府内で、分裂が起こる。

きっかけは……

◆ 岩倉欧米使節団の12カ国視察

明治4(1871)年11月~岩倉具視・大久保利通・木戸孝允・伊藤博文ら、新政府の主要メンバーが、ごっそり、しかも1年10ヵ月も欧米諸国を視察巡回。

この旅で使節団は合点する

欧米と自分たちの力の差のあまりの大きさ

国際法である「万国公法」は弱者を助ける法ではない、日本と同じ新興国、プロシア(ビスマルク)のゴリゴリのやり方に、希望がありそうだ

国家をまとめるには宗教の力が大きい。キリスト教はあらゆる考えの基本。これに相当するものを、日本にも根を張らせなければ! → 天皇の利用。顕密2分法

《国民には、天皇を信仰の対象と見せる。「陛下バンザーイ」

列強とエリートには、イギリスのような「立憲君主制」として天皇制を据える

◆留守政府の奮闘と混乱の中で……西郷隆盛のチャレンジと挫折

留守を守った新政府メンバーは、

西郷隆盛・三条実美(太政大臣)・井上馨・山県有朋・板垣退助・後藤象二郎・江藤新平・大隈重信・大木喬任

ビシビシ厳しい態度でたくさんの仕事をした

→・学制発布

・地租改正

・徴兵制(げっ)

・司法制度確立

・えた非人の呼称廃止

・仇討ち禁止

・キリスト教禁止を廃止

・鉄道

・太陽暦

・マリアルーズ号事件をうけて娼妓解放令

だが、旧武士や庶民の生活を直撃するものも多く、取り残される人々が……。このありさまに、西郷隆盛は心を痛めてゆく。

そんななか、留守政府は、朝鮮王朝ともめごとをおこす。

1873(明治6)年、朝鮮半島にあった日本の出先機関、「草梁倭館」(対馬藩が管轄)をムリヤリ廃止して、日本政府外務省が管轄する「大日本公館」にしてしまう。

↓

一方的なやり方に、朝鮮政府は反発

↓

板垣退助たちは「そんならペリーみたく、軍隊つきの使節を派遣して脅しちゃおうぜ!」

↓

西郷「そりゃいけん!」 板垣と三条実美たちを説得。

西郷の考え:

「日本はアジア諸国と連携して近代化をとげ、欧米列強に対峙すべし」

「欧米は、文明国と言いながら、小国に対しては野獣のような振る舞いだ! こんなやり方をまねしてはいけん!」

(えーそうだったの!?)

↓

朝鮮には、軍隊も軍艦も率いずに、西郷が丸腰で交渉にでむく(西郷丸腰派遣)ことに決まる

↓

帰国していた大久保・岩倉は、西郷に押し切られて了解するが……若い天皇に手を回したりして、西郷の派遣をやめさせてしまう。

↓

西郷、ゼツボーして政府を去る

(えーっ、ちょっとまってよ、やめないで無責任でしょ~~! 朝鮮はどうなるの!! 江華島事件止めてほしかった!!

……でも西郷さん一人では無理か……)

◆在野で考えた人たち

明治六年に、政府と在野の知識人たちが結成した明六社のチャレンジが紹介される。

森有礼、福沢諭吉、加藤弘之、津田真道、西周、中村正直ら

身分や序列による「命令!」ではなく、

すべての者が対等な立場で、

反対意見を尊重し、意見を交換することで妥協点を見いだし、

混乱を切り開いてゆくやり方を築こうと。

累計156もの論文が掲載され、毎号平均3200部(す、すごい!)も売れたが……

早くも2年後には、大久保政権の打ち出した、言論の自由を弾圧する法「讒謗律」「新聞紙条例」をめぐって、意見が対立

(「学問は政治に口出しすべきでない」という森と「知識をひろめようという人間が政治のことに関わるな、というのは無理な話だ」という福沢と)。解散してしまう。明治8年11月14日。

この10日後、森有礼は、政府の役人として江華島事件(やっちまったか~!)の処理のため、朝鮮へ。

◆福沢諭吉『文明論之概略』(明治八年八月刊)

明六社は短命だったが、その試みの可能性は、福沢の著『文明論之概略』に盛り込まれているそうだ。

いま、混乱の根にあるのは、

《立国の目標としての“文明とは何か”をめぐる信念の対立である》。p163

では、文明とは……

《文明とは、信念の対立を武力によらない仕方で受け止める精神(人民の気風と化した知徳)のことであり、かつそのような精神の発達過程のことである。》p163-4

だったら、と福沢はいう。

今の欧米のやり方は、すぐに戦争で片をつけようとする。

こんな彼らはいつまでも「文明」のトップではいないだろう。

人間が殺し合いになだれ込んでしまうのは、

難題に立ち向かう耐性の欠如ゆえ。

《時代の転換期を生きる人間が、その生き方のうちにアポリアを抱え込まざるをえなくなるという経験は、一つの僥倖でありうる》

という考えを、福沢はこの本の「緒言」で述べているそうだ。

これは、著者の求めるところであるかもしれない。

「何が正しいか」を探ろうとしているのでなく、いろいろな正義が湧き上がるとき、どのようにまとまって暮らしやすい社会を作るか、と。

これはハッだな。

◆メタフィジカルクラブ

ちょうど明六社ができたころ、

アメリカでは8人のエリート青年が「メタフィジカルクラブ」というのを結成。

意見の対立から悲惨な南北戦争を起こしたことへの反省、知識人としてそれを止められなかった上の世代への皮肉から、意見の対立を乗り越える知恵を探求。「プラグマティズム」を提唱した。

プラグマティズムとは……

《異なる信念をもつ者同士が衝突しつつ、そのいっぽうで妥協の道を探る道を探る思考法》p162

《いかなる信念の意味もそれを行動に移した際の帰結を思い描くことで明らかにしうるという考え方》p163

高校の倫社の授業の「プラグマティズム」のところで、とてもドキドキして、心が晴れるようだった、のを思い出した。

著者にはルイ・メナンド『メタフィジカル・クラブ 米国100年の精神史』みすず書房、という共訳書もある。おもしろそう。

◆印象

西郷の思想に、そうだったのか!!

朝鮮を侵略するために、鉄砲弾になりに行こうとしたのかと思っていた。

他の著者が書いたなら「また~。西郷さん人気だからな、いいもんキャラにしてるんでしょ」と思ったと思うが、ちゃんと史料をたどって、西郷の思いの軌跡を辿っているので説得される。

あと、三条実美ってどういう人だったのだろう。

この本を読むまでの理解では、

“朝鮮を攻めたがる西郷たちと、戦争を始めないために西郷にストップを書けた大久保の板挟みになって、発狂した……なんて気の毒な、と思い、しかし、「これはもう手に追えない」と判断して発狂を演じたのかな、したたかかだね!と思ったりした。

この章もまた、1行ごとに発見でたいへんでした。

1 note

·

View note