#ブレストぶんぶんクラブ

Text

私がお店だったら・・・『ぶんぶん』報告

『ブレストぶんぶんクラブ』の時に豆乳プリンを作って来てくれるスタッフがいて、これが楽しみの一つとなっています。

卵を使った料理ってとっても難しいんですよね。そう、それは科学。気温がぐっと上がったので、ちょっと前までとは火加減の感覚が違っていたようで、少し固めに出来上がった、とのこと。でも、少し固めのプリンが今はやっていますよね?これがまた「ああ、懐かしい!こういうプリン大好き!」となりました。

カラメルが絶品!煙が出てもぎりぎりまで我慢するのがコツ、とのこと。最初の頃、失敗続きだったことが嘘のようですね。これは本当に「売れます」!

ということで今回のテーマは「自分がお店だったとしたら何を売りますか?」でした。

「今はいろんなことがスマホのアプリでの対応になっているけれど、使い方がわからない人が多いから教えたい」という人もいれば、「時間を売ります」という人も。時間を売る、とはどういうことかというと、高齢になって今までと同じようにはできなくなった方のために、時間のある時にお手伝いする、ということらしい。なんと素晴らしい!

参加してくれた小学生は「折り紙」という答え。折り紙の折り方を教えてくれる、とのこと。いいですねえ。「今度マルシェかふぇの時に、小さい子どものお客様に教えてくれる?」と聞いたら「はい!」と答えてくれて頼もしい!学校の図書指導員をしているスタッフが「じゃあ、今度折り紙の本を図書室に入れようかな。すごい作品ができたら飾るよ」と言ってくれて「いいねえ!」と盛り上がりました。

なんと幸せなやりとりでしょうか・・・

でも、私が最も心に沁みたのは、6か月の赤ちゃんを連れてきてくれたお母さんの言葉。1か月前は誰が抱っこしても人見知りしなかったのに、今回はお母さん以外の人が抱っこすると泣いてしまうように。ちょうどそんな時期。最も愛しい時期であると同時に、他の人ではだめ、ということで負担も大きくなる時期でもあるけれど、今の一番の幸せは「この子と過ごせる時間」とのこと。一生のうち今しかない「お母さんでないとだめ」な時期に、「この子のためだけにお店を開いている」と言ってもいいのかもしれません。

こうして、十分に「お母さんでないとダメ」な時期を過ごせた子は、その後は安心して外に向かって行けるでしょう。この時育まれた信頼は、その後の世界への信頼にも繋がっていく。

どうかどうか、世界や社会が、この時期の大切さにもっと気が付いて欲しいと思いました。

写真を見てもジーンとしてしまいます。

この『ブレストぶんぶんクラブ』に、一人でも多くの方が関心を持って参加してくれたらいいな、特に若い人にはぜひ参加してもらいたいな、と思うのは、学校ではなかなか教わることのできない「大事なこと」を感じ取れる場であると思うから。

次回は6月20日(木)17時に開催予定です。ご都合がつきましたらぜひいらしてください!

0 notes

Link

「バレンタインデー」の季節である。あさって2月14日の「バレンタインデー」を前にして、日本中どこでもチョコレート商戦が活発だ。私が住んでいる地域のスーパーマーケットでは、おニャン子クラブ時代の国生さゆりの「バレンタイン・キッス」がBGMとして流れている。ほぼ同世代の私にはとってはなんだか不思議な気分だが、懐かしさを感じたりもする。

日本人の多くは「バレンタインデー」がいつ日本で始まったかについては、あまり関心がないかもしれない。もはや「伝統」といっても問題ないくらい定着しているからだ。

廃棄ロスが社会問題化している節分の恵方巻きとは違って(参照:本コラム「節分には恵方巻? 「伝統」はこうして誕生する」)、同じ食品であってもチョコレートの賞味期限は、はるかに長い。廃棄ロス問題がないという点に関しては、バレンタインデーのチョコレートに目くじらを立てる人はあまりいないだろう。

今回は、そもそも高級チョコレートが日本で定着することになった時点から歴史をふりかえってみたい。その主人公となるのは、今から約100年前のロシア革命による混乱から逃れて、亡命先の神戸で洋菓子店を開き、日本人に本場のチョコレートを紹介したモロゾフ一家である。

ただし、モロゾフ一家と日本の洋菓子メーカー「モロゾフ」(兵庫県神戸市)とは直接の関係はない。その事情についてはモロゾフ一家の物語に触れるなかで取り上げることにする。

第1次世界大戦後、洋風の食生活普及が始まった

日本で本格的なハムやソーセージが製造販売されるようになったのは、今から約100年前の1920年代のことだ。

第1次世界大戦の青島攻略戦で日本軍の捕虜となり、日本各地に収容されていたドイツ人職人の技術が日本人に移転されたことによる。このことについては、このコラムでも紹介した(参照:「日本に住みつき『技術』を伝えたドイツ人捕虜たち」)。

本格的なチョコレートが製造され販売されるようになったのも、やはり第1次世界大戦後のことだ。現在では世界最高水準との評判で、価格も上昇中の日本産シングルモルト・ウイスキーもまた同じ時代に誕生している。

現在では当たり前になっている洋風の食生活が普及し始めたのは、第1次世界大戦後の1920年代のことであり、日本では大正時代にあたる。「大正デモクラシー」として知られている大正時代には、食生活を含めた生活全般の洋風化も始まっていたのである。

戦争と革命は多大な犠牲をもたらすが、一方では新たな文化の誕生と普及にもつながる。第1次世界大戦において、日本は直接的な被害は受けなかったが、間接的な影響は社会全体に及んでいた。

バレンタインデーのチョコは日本人の発明

バレンタインデー(Valentine’s Day)のバレンタインとはキリスト教の聖人、聖バレンタインであることは、ほぼ日本人の常識となっているといっていいだろう。

聖バレンタインは、正確にいうと聖ヴァレンティヌス(Valentinus)という3世紀に生きた人だ。ローマ帝国でキリスト教が迫害されていた時代の司祭で、絞首刑に処せられ殉教者となった。キリスト教がローマ帝国で公認されたのはその後の313年、コンスタンティヌス帝によるミラノ勅令による。

殉教者となった聖バレンタインは、カトリック教会とその流れを組む聖公会、東方正教会で聖人とされている。カトリック教会では“恋人たちの守護聖人”とされてきたため、聖バレンタインの殉教日である2月14日がバレンタインデーとなったのである。

日本で「バレンタインデー」とチョコレートを結びつけたのは、メリーチョコレートカムパニー(東京都大田区)だとされている。今から約60年前の1958年(昭和33年)2月、東京都内の百貨店の催事で初めて手がけた販促として始まったのだという(参照:「メリーのバレンタインヒストリー」)。このことは、すでに本コラムでも取り上げている。

だが、日本で高級チョコレートを普及させたのは、ロシア革命後に日本に亡命してきたロシア人のモロゾフ一家である。亡命先の日本で生計を立てるため、1926年(大正15年)に港町神戸で洋菓子店、神戸モロゾフ製菓を開設。ここから高級チョコレートが広まった。この原点はぜひ知っておくべきだろう。

ロシア通小説家が執筆した2つの評伝

NHKの連続テレビ小説(いわゆる「朝ドラ」)で2014年から翌年にかけて放送された「マッサン」は、日本で初めて本格的なウイスキーの製造販売を始めたニッカウヰスキーの創業者・竹鶴政孝の生涯を描いたものであった。

広島の日本酒醸造家に生まれた竹鶴政孝氏が、ウイスキー製造の修行のためにスコットランドに滞在していたのは、1918年から1920年にかけてである。ちょうど第1次世界大戦中から戦後にかけてのことであった。

日本に帰国する途上でスコットランド出身の新婦リタとともにフランスに立ち寄った竹鶴は、世界大戦の戦場となって荒廃した国土を直接見聞している。日本経済新聞に連載された「私の履歴書」には、そのときの感慨をつづっている。「労働力は減り、生産力は破壊されて、フランスの北の方は、ちょうど戦後の東京の焼け野原のような状態で放置されていた」、と。

『

大正十五年の聖バレンタイン―日本でチョコレートをつくったV・F・モロゾフ物語

』(川又一英著、PHP研究所)

「マッサン」の原作は、『ヒゲのウヰスキー誕生す』(新潮社、1982年、テレビ小説の放送時に文庫化)だが、著者の川又一英氏は早稲田大学文学部ロシア文学科出身のロシア通であった。『ヒゲのウヰスキー誕生す』の次作として発表したのが、『大正十五年の聖バレンタイン―日本でチョコレートをつくったV・F・モロゾフ物語』(PHP研究所、1984年)だ。この2つの作品は、ほぼ同時期を題材にしている。

以下、モロゾフ一家についてはこの本の内容に沿って記述していくが、この本は現在では絶版のままであり、文庫化もされていない。テレビドラマに取り上げられることもないのは残念なことだ。

波瀾万丈の亡命者、モロゾフ一家の苦闘

さて、1926年(大正15年)神戸で初めて高級チョコレートの製造販売を始めたモロゾフ一家だが、そのファミリーヒストリーは波瀾万丈で、まさに苦難の連続であった。モロゾフ一家はいわゆる「白系ロシア人」。「白系」の「白」とは、共産主義を意味する「赤」の反対語で、帝政側の立場にいた人を意味している。白人という意味ではない。

共産主義を掲げて私有権を認めないボルシェヴィキが暴力によって政権を奪取した「10月革命」(1917年)のあと、ロシアは大混乱状態に陥っていた。そんな状況のなか、資本主義時代のロシアで商売に成功していたモロゾフ一家は、シベリア経由で満洲のハルビンに脱出。ハルビンではボルシェヴィキ率いる「赤軍」に対する反革命の「白軍」の資金援助のために貿易活動を行っていた。だが、ロシア内戦の終了のため計画は失敗、1923年には日本を経由し、親戚を頼って米国西海岸のシアトルに渡った。

ところが安住の地を求めたシアトルでは生活再建ができず、再び日本に戻って東京でやり直すことに。しかし、関東大震災(1923年)のため横浜港に船が寄港することができず、寄港地変更のため神戸港に上陸することを余儀なくされた。その神戸で腹を括って、人生の再建に取り組んだのである。華僑流にいえば「落地生根」といったことになるだろう。

所持金は全部で3000円、当時の日本では月に100円あればそれなりに裕福な暮らしができたようだが、そのままでは資産を食いつぶしてしまう。その前になんとか所持金を元手に、確実にカネになる事業に踏み込まなくてはならない。家長である「無国籍の亡命者」フョードル・モロゾ��にとっては、起業はまさに死活問題であったのだ。無国籍の外国人を雇う会社など、当時の日本では存在するはずがなかったからだ。

幕末に開港した横浜と並んで、神戸もまた日本では最も早く生活の洋風化が始まっていたが、モロゾフが目をつけたのが洋菓子、なかでも高級チョコレートの製造と販売であった。当時の日本では、チョコレートといえばキャラメルと同様に駄菓子程度のものでしかなく、高級チョコレートにビジネスチャンスがあると見てとったのだ。そしてそれは正解であった。

1926年(大正15年)に開業、ハルビンからロシア人の洋菓子職人を呼び寄せ、息子のワレンティンには15歳で菓子職人の道を選ばせた。後ろ盾も国籍もない異国の地で始めた洋菓子の製造販売は軌道に乗り、神戸だけでなく東京にも販路を拡大し、日本での定着は成功したかにみえた。

ファミリーネーム由来の「モロゾフ」の商標を喪失

だが、一難去ってまた一難。異国の地での苦労は簡単には終わらない。なんと、事業拡大のための設備投資に必要な資金を調達するため増資した際、出資によって共同経営者となった日本人から裏切られたのである。商標権をめぐる訴訟に敗れた結果、コーポレートブランドであったファミリーネームの「モロゾフ」(Morozoff)が使えなくなってしまったのだ。

日本語が不自由で無国籍者のロシア人モロゾフとの契約をうまく利用し、契約を楯にとって創業家を事業から追い出したのである。まさに狡猾な日本人としか言いようがないが、近代日本が法治国家である以上、契約書記載事項をめぐる訴訟の結果を受け入れるしかない。とはいえ、信頼していたパートナーから裏切られたことは、どれだけ創業者一家には精神的にもダメージになったことだろうか。この時点で、モロゾフ一家とモロゾフ製菓とは関係がなくなった(1936年に神戸モロゾフ製菓からモロゾフ製菓に商号変更している)。

モロゾフ一家は1941年(昭和16年)からは、「コスモポリタン」(Cosmopolitan)という名前で再出発した。商標の重要性について身をもって知ることとなったわけだが、他方では全面的に支援してくれた日本人たちもいた。第2次大戦後の再建も、顧客を含めた支持者たちのおかげであったことはいうまでもない。

神戸は阪神大震災(1995年)によって壊滅的打撃を受けたが、洋菓子産業は復興後の神戸で元気産業の1つとなっている。だが、「コスモポリタン」は2006年に業績不振を理由に自主廃業している。モロゾフ製菓とは大きく運命が分かれたことになったわけだ。時代の変化について行けなかったのであれば、経営能力にかかわるものであり、仕方ないことだ。ロシア語なら「ニチェヴォー」とつぶやく状況であろう。

神戸には、同じく白系ロシア人亡命者マカロフ・ゴンチャロフによって1923年(大正12年)の創業になる「ゴンチャロフ製菓」がある。こちらは現在でも健在であるが、モロゾフ一家とは違って、創業者のゴンチャロフは創業から10年後に会社を売却して日本を出国している。

チョコレートの味は甘く、人生の味は苦い。そんな気持ちにもさせられる亡命ロシア人モロゾフ一家の物語である。

「白系ロシア人」がなぜ日本に亡命したのか

ここで、「白系ロシア人」が生まれた時代背景について見ておくことにしよう。

ロシア革命は、第1次世界大戦のさなかに起こった出来事であったが、革命前の帝政ロシアは、日本もその一員であった英仏主導の連合軍に属しており、欧州の東部戦線ではドイツ帝国およびハプスブルク帝国(オーストリア・ハンガリー帝国)と戦っていた。

ロシア革命後に、ブレスト・リトフスク条約でドイツと単独講和を実現したボルシェヴィキ政権は東部戦線から離脱し、ドイツは全勢力を西部戦線に振り向けることが可能となった。この状況に強い危機感を感じていたのが英国とフランスである。

この英仏からの強い要請に応じてロシア極東とシベリアに干渉軍を派遣することになったのが、1918年に日本と米国の連合軍を中核とした15カ国に及ぶ多国籍軍であった。いわゆるシベリア干渉戦争(Siberian Intervention)である。1904年の日露戦争で激しく衝突した日本とロシアだが、その後4次にわたる「日露協商」を通じて政治的にも軍事的にも良好な関係にあったことは、意外と知られていない。皇室どうしの関係も良好であった。

日本が指揮権を握ったこの干渉戦争は、日本では「シベリア出兵」と呼ばれている。ロシア領内に侵攻して、厳冬期にはマイナス40℃にもなる極寒のシベリアで、神出鬼没のパルチザン(いわゆる農民主体のゲリラ部隊)と戦ったこの戦争は、一般市民を巻き込んだ虐殺や略奪を伴い、文字通りベトナム戦争に匹敵する泥沼の戦争となった。

連合軍の中核となっていた日米だが、出兵当初から同床異夢といった状況であり、米国が1920年に撤兵したあとも日本は単独出兵を続けた結果、国際的な非難を浴びることになる。シベリア出兵は、日本にとっては最終的に10億円(当時)を越える莫大な戦費と3500人を超える戦死者を出したが、ほとんど何も得ることができなかっただけでなく、革命後のソ連とロシア人に反日意識という大きな禍根を残すことになった。これが第2次世界大戦末期(1945年)の日ソ戦とシベリア抑留につながっているのである。日本人はこの歴史的事実を認識しておく必要がある。

モロゾフ一家が、日本を亡命先に選んだのは、そんなシベリア出兵の時代であった。モロゾフ一家は、「白系ロシア人」として反革命勢力の「白軍」を支援しており、同じく白軍を全面的にバックアップしていた日本や米国を亡命先に選んだのは、そういう文脈で捉えることが可能だろう。

日本だけでなく、米国もまたボルシェヴィキ政権の「赤軍」と戦っており、戦死者も出している。米ソ対立は第2次大戦後後の冷戦時代に先鋭化したが、その根源はシベリア出兵の時代にあったのである。

「無国籍者」を貫いたモロゾフ一家

『大正十五年の聖バレンタイン―日本でチョコレートをつくったV・F・モロゾフ物語』の記述をベースに「白系ロシア人」の亡命者モロゾフ一家について見てきたが、この本が出版された当時の店主、ワレンティン・フョードロヴィチ・モロゾフのファーストネーム「ワレンティン」は、英語でバレンタインとなる。書籍のタイトルはそこから取られたものだ。

1911年生まれで6歳のときに両親とともに生まれ故郷のロシアを離れ、各地を転々としたのち13歳から日本に定住することになったワレンティンは、死ぬまで「無国籍」のままだったという。祖国の帝政ロシアに強い愛着をもち、ソ連の国籍も取得せず、また日本国籍も取らなかった。国籍変更によって名前を日本風に変えるのは、祖国とのつながりを断ってしまう行為に思えたからだという。

「無国籍」状態がいかに大変なことかは、陳天璽氏の著者『無国籍』(新潮社、2005年)に詳述されている。陳天璽氏は、台湾人家庭に生まれたが1972年の日中国交回復後に、親の方針で国籍放棄した結果、無国籍になっていた(現在では日本国籍を取得しているようだ)。日本に定住していながら日本のパスポートを取得できないため、海外渡航に際しては不便きわまりないが、それだけではなく、自らのアイデンティティに直結する問題であるのだ。

「白系ロシア人」といえばモロゾフ一家のほか、野球選手として読売巨人軍でピッチャーをつとめたヴィクトル・スタルヒンが有名である。スタルヒンもまた一生を通じて無国籍のままであった。また、バレエ教師として数々の日本人バレリーナを育成した「日本バレエの母」エリアナ・パブロワもそうだ。ロシア貴族出身のエリアナ・パブロワは、1937年に日本に帰化して日本国籍を取得している。

モロゾフ一家に限らず、異国の日本で人生を再建せざるを得なくなった人たちは少なくない。それぞれ異なる人生ではありながら、絶望的な状況のなかでも前向きに道を切り開いていった人たちの物語を知ると、勇気が湧いてくるのではないだろうか。

日本の高級チョコレート誕生の原点に、そういった亡命ロシア人が存在したことを、記憶にとどめておきたいものである。

3 notes

·

View notes

Text

USTの思い出を今語らないと、もう機会がない

2017年、春、USTREAMがブランドごと消失、ということで、IT系ニュース各所では、USTの楽しかった思い出を回想しながら、ダメになった理由とか、今後の考察とか、いくつか記事があがっておりますね。

ライブストリーミングの潮流の中で、USTREAMという屋号はたしかに大きな足跡、爪痕を残しただけに、今回のブランド終了の話題はインパクトあったのかもしれません。が、もはや潮流のひとつでしかないわけで、今は今のライブストリーミングがありますね。

僕は、視聴ユーザーとして、ネットラジオ配信者として、商用配信番組(exニコ生公式番組的なやつ)を手がけるストリーミングVJとして、3つの文脈の中でストリーミングブームを見て来たつもりです。 仕事として配信をする機会が今はあまりないので、ようやくその渦中を脱して、こうして振り返ることができるのかもしれません。なので、自伝的に振り返り雑記を綴って行きたいと思います。

”ライブストリーミングとは何たるか?”、これを考えたのはたぶん2009年ごろかと思います。ソーシャルストリーム(Time line的な風景として)を流れる様々なコンテンツの中で、実時間軸を伴ったコミュニケーションコンテンツと捉えています。コンテンツごとの性質の違いというだけで、ソーシャルストリーム上において、つぶやきとも一緒、写真とも一緒、Vineみたいに時間制限を伴った動画コンテンツとも一緒ですね、コンテンツの本質としては。

生放送というドラマ性、ユーザーチャットとの即時的なコミュニケーションの発生、それらの風景がTwitterやFacebookの導線によって拡散し、また集約していく、そんな初期衝動がものすごい熱量帯びた現象でしたね。

ニコ動のユーザー生放送のサービスインから話をしよう。

- 2008年12月、ユーザー生放送サービスイン

僕はクラブDJとして、クラブイベントのオーガナイズ、レーベルの運営などをしていて、ポッドキャストでパーティーのビデオステッカーや、DJミックス、アフタームービーなどを配信していました。当時でいうと、myspace、mixi、ブログ、街頭ビ��ョン、Floornet誌やフリーペーパーのC.I.A、Clubberiaなどのクラブ情報特化のポータルサイト、もちろんフライヤー外販、、おそらくPRでやれることはすべてやっていたかと思う。。そういった活動の延長で、ユーザー生放送を見つけて、ここでネットラジオをやったら新規導線になると思い配信者となりました。これは2017年現在も続けているネットラジオプログラムになりました。

ニコ生のサービスイン直後というのは、ニコ動における動画投稿者たちには参入障壁が高すぎて、ほとんどニコ動的なカルチャーの流入はありませんでした。ピアキャス、ねとらじ、スティッカム、からの配信者の流入が多かったように思います。配信ジャンルもこれらのサービスで行われていたことがそのまま踏襲され、ニコ生なりの文化発展を遂げました。ピアキャスではキチ系やゲーム実況、喧嘩凸であったり、ねとらじ勢は雑談配信や朗読、DJ配信だったり、ともに、2ちゃんのスレとも相互に作用していた場所でしたので、ネットにおけるFCUKムードなコミュニティがそのままニコ生の空気になってしまったのも事実です。とはいえ、僕のようにニコ生以前のカルチャーなど一切知らない配信者もニコ生から多数輩出されていったのがこの時期でしょう。

2009年あたりのUSTやスティッカムは、ニコ生の楽屋という存在。当時ニコ生には同時配信番組数が50枠という制限があり、一回の放送で30分放送可能で、次の放送枠を取るには、ひたすら放送開始ボタンを連打して、2時間待ちの枠取り作業を行うという配信者同士で熾烈な争いが繰り広げられました。そのニコ生での放送開始するまでの間のつなぎで、スティッカムやUSTが利用され、”楽屋”として機能していました。これは限られたリスナーのみにURLを周知するのみに留め常連リスナーのサロンになったり、放送上では絡みのない配信者が、こっそり合流して、先の放送の台本(喧嘩凸とかの)を決めたりする場所でした。ちなみに、僕の話をすると、僕は淡々とニコ生でしか放送していませんでしたが、いちリスナーとしては、他の配信者の楽屋的な場所に入り浸ったりしていました。

USTブームの加速でいうと、ダダ漏れ女子のそらのちゃんが、2009年の4月ごろ、たしかiPhone3GS販売の深夜待機列の外配信で謎の盛り上がりをみせた。僕もミラー配信したりして、ニコ生でいじってた。けど、どこに面白い要素があるかというと、、この当時だからこそなんだが、女性の顔出しという点でしかなかった。。ほんとに、そんなレベルのことで盛り上がれるのが当時の配信界隈であり、インターネットだった。ニコ生においても、顔出しという行為が異常であったリテラシーの時代。一気にそのタブーを破ったのが、そらのちゃん。そして、ニコ生ではレヴィというイケメン配信者。リテラシーが変革していく装いは凄まじく、そのイケメンに認知してもらいたい女性配信者が群がり、顔出しをしていくのだ。今までしゃべり勝負だったニコ生界が簡単に顔面偏差値至上主義に駆逐されていく。承認欲求と集客導線の措置、身分表明のひとつの証として、我々は顔出し行為というタブーを簡単に容認していった。そんな意識変化以前に、漫然と顔出し配信していたのが生卵先生だったことも記しておきます。

こうして一部界隈では、匿名というコミュニケーションから承認欲求を拗らせるがあまり、配信者、リスナー双方とも、顔出し、コテハン、出会い厨、金銭の譲渡など、ニコ生ゴシップショーという舞台の上で、互いの自尊心や欲求を満たし、コミュニケーションコンテンツ、配信時代の濃密なトライ&エラーが繰り返されて行きました。

- 2009年末 ソフトバンクがUSTREAMに出資

分岐点としては、ここが一つの区切りで、USTREAMがようやくはじまった感でてくる。スティッカムは徐々にフェードアウト気味になるも、Deadmau5が空港から配信しながらリスナーチャットと本気で口喧嘩していたのが懐かしい。

配信界隈はいい感じで成熟してきて、トライできる技術を生かして、どんなことに活用できるか皆考え始めてた。FCUKノリが好きなナードは、ニコ生で大暴れして悪目立ちしたせいで、すっかりニコ生はネットの掃き溜めというお墨付きを得る。そのまた下の階層には、豊かなサロンがあったわけだ。(言い過ぎ)。まあ、僕のネットラジオにしろ、横並びの交流のあった配信者にしろ、健全です。むしろ専門的な話題で雑談配信は盛り上がっていた。今思えば、そこにたむろする人数は多かったものも、ガラパゴス的で、閉鎖的なコミュニティだったのかと思う。

配信ブームの黎明期に乗り遅れた、geekおじさんたちが寄りどこにしたのがUSTREAMになったのだろう。2010年に、コンテンツとして素晴らしい番組はDOMMUNEしかなかった。USTはコンテンツしたい人たちの集まりではなかった。配信できる器自体にしか興味を持てないおじさんや業者が群がってしまった。USTの終わりの始まりはここからはじまった。

ライブストリーミングの本質というやつも、だいたいこの時期に答えをだしていた。2010年当時ですら、スマフォから自撮り配信するサービスはいくらでもあった。ツイキャスがこの時期にサービスイン。盛り上がったのは数年後ですが。結局、人とコンテンツの熱量がなかったら、枠組みやサービスなんて何も生きてこない。

ちなみに、ツイキャスアプリのレビュー記事をTumblrで書いてありました。

2010年3月、

http://urbansoulrelax.tumblr.com/post/368516632/twitcasting%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E9%80%9F%E6%94%BB%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC

そして、ライブストリーミングの本質についても、、

同月、

http://urbansoulrelax.tumblr.com/post/381584824/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%9C%AC%E8%B3%AA%E3%82%92%E5%B0%91%E3%81%97%E3%81%A0%E3%81%91%E8%A6%8B%E3%82%8B

2010年、僕はクラブイベントの現場をライブ配信したり、配信コンテンツにしておもしろそうなことは数多くやったと思うし、やりきった感もあるので、個人配信者の熱量としてはこの時がピークだったのかもしれない。ここから、さらに外に目を向けて人を巻き込んでいくことを考えたりしてたと思う。

- 2011年、3.11以降

僕個人の話ですが、2011年から配信番組を手がける機会があり、2015年あたりまでは、ほとんどストリーミングVJの仕事ばかりしていたように思う。今だから振り返れるけど、やっぱりこの時期はライブストリーミングはブームだったし、僕も渦中の人間として、プロモーション事例として、積極的にライブストリーミングを活用するようにクライアントにアプローチしていたと思う。僕の興味がクライアントワークとして、ライブストリーミングをどう活かせるか、とそこに向いていきましたし、たくさんニコ生の公式番組などやらさせていただきました。

2010年のソフトバンク出資に端を発したUSTブームっていうのは、ビジネスアカウント、コンテンツホルダー(芸能界、娯楽、音楽業界)界隈が、おもしろがって配信番組をトライしはじめたわけで、個人配信におけるUSTREAMの優位性は微塵もなく、ニコ生一強だった。しかし、業界的にはニコ生(ドワンゴ)が気にくわないので、そっちには行かない、徹底無視みたいな状況。

USTREAMってのは、サイト自体に集客導線はなくて、配信コンテンツに、ソーシャルメディアフォロワーをたくさん囲ってある状態じゃないと、プロモーションとして機能しない。過去事例で言えば、宇多田ヒカルなんかは、フォロワーはたくさんいるし、実験的にトライするバジェットも潤沢にあるわけで、TV中継と同じセットアップでUSTに流すってだけで、ライブストリーミングにブランド力のある芸能コンテンツが落ちてきたっていう事象だけが衝撃的だったに過ぎない。

マネタイズとしては、結局販促番組にする以外にできなくて、それはUSTもニコ生の公式番組も同じ状況な訳です。損益分岐点だなんだ、とやはりビジネスの視点を持てば、制約の中でどううまくやるかってのは当然で。USTバブリーな状況は不健全だった。番組打ちまくって、そのあとどうするのよっていう。

僕が案件として相談を受け始めたのは、そういうUSTでいろんな実験的番組が花火打ちまくって落ち着いた時期で、僕もノーギャラでなんてできないし、リアルな落とし所でプロジェクトをゴールさせなければいけなかった。2011年です。

クライアントから相談受けた時に、じゃあニコ生とUSTどちらにします?ってところからヒヤリングしていたんだけど、前述したように手がけるのは販促番組なので、集客できたほうがい。そうなるとやはりニコ生の公式番組打たせてもらった方がアクセス稼げる。TOPページに出してもらえるし、ビットレートも高画質なもの送れる。これらの環境はUSTよりもいい。個人配信という点では、USTの仕様に軍配が上がる部分が多くあったが、ニコ生公式の枠となると、ニコ生のが運営の窓口対応、技術共有や番組ディレクションのノウハウも含めて、互いにブレストできた。

やはりニコ生のネガティブイメージというのはあって、アーティストに荒らしコメとか見させられないし、捌けないし、とか多々難点はあったのだけれど、僕の手がける番組に関しては、僕が運営コメを担当して手綱引くことで、荒れない場にしていった。その辺のコツは今思えば僕の得意としたところだと思う。アンチもリスナーの精神で、ポジティブな場に変換していく作用はとても大事でした。だからこそUSTではなくニコ生を選んでもらう、と。クライアント側でそういうのが気にならなくなっていったのは2013年ごろだと思う。ユーザー側の自浄作用がずいぶん効いてきたのだろう。

2011年は、3.11、そう地震があって、マスメディア不信が一気に加速し、ライブストリーミングという場が、編集されない地続きの時間軸における真実のメディア、みたいなことになってしまいw、いわゆる放射脳よろしくな人たちのコンテンツがUstreamは溢れてしまい、一気に政治よりなイメージに傾いてしまった。そして、このタイミング優良な娯楽系アカウントは、DOMMUNEや2.5DなどがあったもののUST発で個人配信者の巣窟にはなっていなかった。トップページからの導線も弱かった。

-2013年 ネット選挙解禁

ちなみにニコ生も同様で、運営手弁当の番組は報道コンテンツが人気になり、縦帯の手弁当娯楽コンテンツがどんどん尻すぼみになっていった。ニコ生公式の番組編成というのは、ドワンゴ手弁当のものか、僕みたいな外様の配信番組か、このどちらかがあって、ここの編成に対してのブランディングの動きはドワンゴの方からはなかった。むしろ、外注もせずに手弁当でニコニコカルチャーよろしくな番組を量産してしまい、結果としてキャパオーバーとなる始末(ここは僕の想像)。娯楽系の公式番組が元気なくなっていったのは、2013年あたりから2015年くらいにかけてが大きく変化あったように思う。来場者数なども、総体的に落ちていった。5万稼げてた番組が3万来場くらいで落ち着く感じ。

2013年には、ネット選挙解禁があり、僕はみんなの党の後方スタッフとして、街頭演説のライブ中継を担当し、その時の様子が新聞に掲載されたりもした。

USTもニコ生も、政党の立候補者はめいいっぱいに活用していたと思う。たしか、この年のニコニコ超会議では、みんなの党の政党ブースの配信も担当した。

2013年8月発行のビデオαとい���雑誌で、インタビューしてもらったのですが、このときにすでに、、”ライブストリーミングは飽きられている”とバッサリ言い放っているw。

このときの取材記事で、ライブストリーミングについて、もう語ることがないほど答えを説いたつもりなので、以降自分のブログなどで語ることはなかったわけです。ネットラジオでは、懐かしむ形でよく話していたりはしましたがw。

-2015年くらいから2017年に至って

仕事で食わしてもらっている飯の種に対して、辛辣に語り、終止符を打った。ブームというより、ひとつのメディアジャンルとして、しっかり確立したのだ。最盛期よりかはアクセス数は減ったものの、ライブストリーミングが最適な情報発信メディアとなりうるプロジェクトはあります。2014年以降は、僕も配信の案件はだいぶ落ち着いてきて、まだ映像制作の本数が増えていきました。僕の興味がそっちに向いていったということもありますが。

ちなみに、クライアント案件では、USTREAMで配信する番組も結構ありました。ももくろのいるスターダストの、チームしゃちほこの番組は、本人たちが名古屋にいてカジュアルに稼動できないので、東京のメーカースタッフ、マネージャーさんなどがMCをして、うちのスタジオで数週間番組をやった。他にもUnborde(かまってちゃんやきゃりー、中田くんがいるレーベル)が年末にやっているレーベルパーティーにおいて、連動したUST配信をやった。配信するコンテンツのカラーに合わせて配信サイトを選択する、ということは必要だった。

結局、個人配信者、個人ユーザーを囲うキャンペーンを貼れなかったUSTは終焉する運命にあった。ゲーム配信はTwitchやニコ生に吸われ、一般人配信者はツイキャスに流れ、芸能系はShowroomに持って行かれ、さらに番組制作のスキームにしっかりリソースを注いでいるLineLiveやAbemaTVにも流出。それぞれ得意とする特色をもってコンテンツジャンルごとに視聴ユーザーも分散していった形になると思います。

そして、2008年とは違う、YoutubeもYoutuberが台頭し、Huluやnetflix、Amazonプライムなどのビデオストリーミングサービスが流行り、いわゆる隙間時間における可処分所得時間の��奪戦。

販促成果物として、映像制作が案件として圧倒的に増え、さらにはSNSにこれらのプロモーション映像を乗っけてtastyしていかない時代に突入。まあ、この辺のことは渦中なので、またブームが落ち着いて時期にまとめたいと思います。

とりあえず、さようならUstream。

*ラジオでもう少し語ります(後ほどアーカイブデータ掲載します)

URBAN SOUL RELAX LLC DJ Y-park

1 note

·

View note

Text

今日は『ぶんぶん』です!

今日は『ブレストぶんぶんクラブ』です。

ひとつの事柄に対して、いろんな見方や考え方ができると生きやすくなるそうですよ。

「絶対の正解」というものはないのかもしれません。自分の心が軽くなる見方や考え方を選んで良いのではないかしら。

『ぶんぶん』は、いろんな経験をしてきた人たちが、いろんな話をしてくれるので、ほんの1時間ほどで視野が拓けたり、心が軽くなったりする、貴重な場です。

本日17時から成田5丁目会館にて開催。参加費無料、おやつやドリンク付きです。出入り自由です。

ぜひ一度お試しあれ!

0 notes

Text

6日(木)は『ぶんぶん』です!

6月の『ブレストぶんぶんクラブ』は6日(木)と20日(木)に開催です。

みなさん、今年ももう6月ですよ!あっという間にどんどん時は経っていきます。

その貴重な時間を、「他人軸」ではなく「自分軸」で生きなければもったいない!その「自分軸」で生きる手助けをしてくれるのがこの『ブレストぶんぶんクラブ』。周りの人の声に耳を傾けると同時に、それ以上に自分の心の声に耳を傾けることができる時空間となっています。

時間は17時から成田5丁目会館。出入り自由で、おやつ付き、参加費無料です。

一度お試しあれ!

0 notes

Text

「ワクワク」の人生を!~『ぶんぶん』報告~

昨日の『ブレストぶんぶんクラブ』、それぞれがタイムリーな時間となりました。

夕方のお腹がすく時間なのでまずはおやつ。定番の「豆乳プリン」と差し入れのお菓子。

カラメルの輝きわかります?いやあ、美味しかったなあ・・・

今回のテーマ、最初は「今の時代だからこそ残したいもの」でしたが、それを糸口にどんどん奥深い世界に入っていきました。

ある方は「慣れない仕事でうまくいかず、眠れなくなりすごく苦しかった時期、ちょうど冬の終わりの頃で太陽が輝いていて、悩んでいることがバカバカしくなり、職場で大きな声で「困ったなあ、うまくいかないなあ」と言ったところ、いろんな人が手を差し伸べてくれてそこからうまく回り出した」という話を聞かせてくれました。

それをきっかけに「助けて」と言えることはすごく大事なことだという話に。若者も「話を聞くだけしかできないかもしれないけれど、悩んでいる友達がいたら話して欲しいし、話しかけやすいような人でありたい」ということを言ってくれて素晴らしいと思いました。

人はみんな違って生まれてきて、だからこそいろんな人に助けてもらってやっていけばいい。子どもたちの教育に大切なのは「良いチームワークがあってこそ成し遂げられる」という実体験なのではないか、という話にもなりました。

その若者が最近高校時代を振り返ったとのこと。高校が楽しくて楽しくてたまらなくて、朝起きて学校に行けることが嬉しくてたまらなくて、自転車での通学もわくわくしかなかった、と。金曜日になると「土日は友達に会えない」とつまらない気持ちになり、月曜日が来ると幸せな気持ちになったと。その話を聞いて「なんと幸せなことだろう!」とみんなで感激してしまいました。

さらに「就職した今もそれに近い状態ではあるけれど、あの頃にはかなわない」と言っていましたが、「その時以上のわくわくを生きることも可能だよ。私は今が一番楽しい」という人もいて、「常に高校時代のわくわくを心に抱いて、あんな風に人生を過ごそうと、いやあれ以上にわくわく生きようと思ってほしい」と伝えていました。

みなさんは「死ぬ瞬間が人生の最高地点」という人生を送ることは不可能だと思いますか?試してみる価値はあるのではないかしら?

そのために必要なことは何か、という話題になり、「自分の心が居心地よい状態にあることを大切にする」という意見がでました。もし今「あまり居心地が良くない」と感じるなら「居心地がよくなるにはどうしたらいいか」と一生懸命考えればいい。ゲームをするみたいに、攻略法を考えればいい。居心地悪い状態から抜け出す方法を考えられるのは自分だけ。だって「自分にとっての居心地の良さ」が基準なのだから・・・

このように、どんどん話は広がり、深まり、終わった時には若者が「生きていくうえで重要なことを掴んだ気がします!」と言ってくれて「6月のぶんぶんはいつですか?」と聞いてくれました。

そうよね、「ぶんぶん」最高よね!そんな気持ちになった時間でした。

6月の『ブレストぶんぶんクラブ』は6月6日(木)と20日(木)です。お待ちしています!

0 notes

Text

明日は『ぶんぶん』です!

明日は『ブレストぶんぶんクラブ』です。

自分の話に心から興味を持ってもらい、温かなまなざしで言葉を待ってもらえること、これは子どもにとっても大人にとっても、本当はとても大事なことだと『ブレストぶんぶんクラブ』を開催するようになって実感しています。

自分の本心と向き合うことなく時間ばかりが過ぎていく・・・そんな人が多いのではないでしょうか?毎日は難しくても、時々でいいから、じっくり心と言葉に向き合う時間を一緒に過ごしませんか?

対話するって本当に素敵なこと!

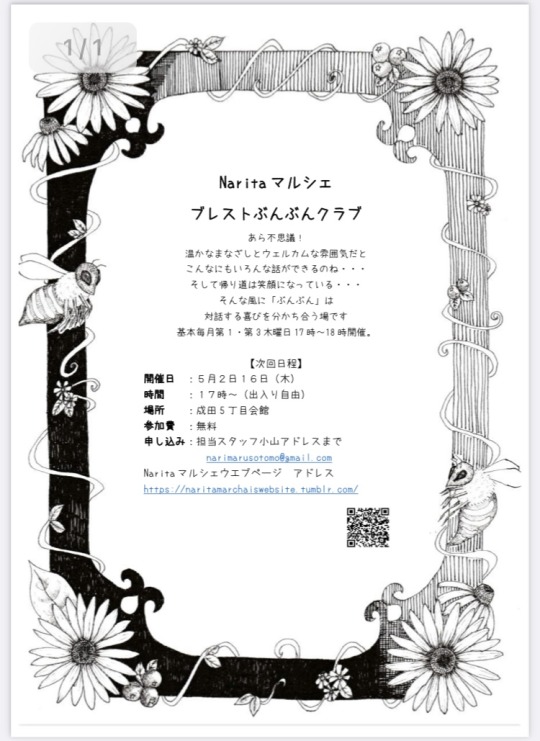

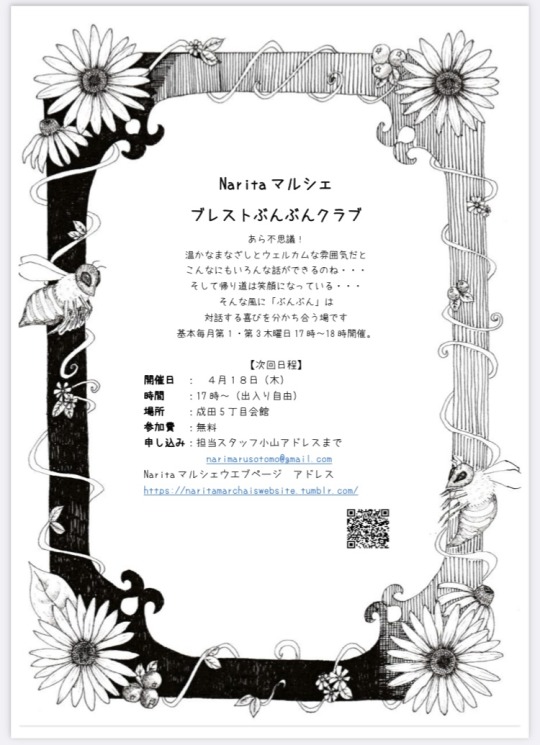

明日5月16日(木)17時から成田5丁目会館でお待ちしています。出入り自由、参加費無料です。

お待ちしています!

0 notes

Text

幸せとは~『ぶんぶん』報告~

昨日の『ブレストぶんぶんクラブ』は、最後にみんなで全く同じ幸せな気持ちに包まれた会となりました。

新緑が美しい季節。会場の5丁目会館に映る木々の陰に「きれいねえ」と感嘆するところから始まりました。

まずは、おやつの「豆乳プリン」。安定して美味しくできるようになって、これを食べることも、心待ちにしていることのひとつ。

今回は初参加の小学生の男の子もいて、わくわくドキドキ。本人はきっと最初は緊張したことと思います。

たくさん話した中で、ぜひとも紹介したい内容をお伝えします。

「幸せだな、と思う時」というテーマで、まずは人生の大���輩の男性がお話をしてくれました。今でも鮮明に覚えている小学4年の時の光景として、学校の教室から眺めた美しい夕日を挙げ、小学生の男の子に「こんな風に、いつまでも心に刻まれている光景があるって素晴らしいよ」と語り掛けてくれました。さらに子どもの頃夢中になって作った段ボールを張り合わせて作った車や、竹を炙ってまげてプロペラにした飛行機のことなども・・・

その話を受けて今度は男の子が、ある漫画を読んで野球がしたくなり、紙でボールやバットを作って学校で友達にも声をかけて遊んだことを話してくれました。バットは一本目は弱くて壊れてしまい、2本目は紙を厚くして強度をあげたけれど、やはり何度か使っているうちに壊れてしまい、さらに強度をあげて強いバットに進化させたこと、ボールも最初は小さかったけれど、投げた時にもっと飛ぶように大きくしていったことなど・・・

一生懸命語ってくる目がキラキラしていて、とっても美しくて、胸がいっぱいに。

私たちはついつい最初の先輩男性の話に「昔はそうやって工夫して遊びましたよね。今はゲームで遊んだりして、なかなかそうやって自分で生み出す喜びや工夫する楽しさを知らないですよね」なんて言ってしまったのです。そんなことはなかった!ここに、好奇心に目を輝かせ、いろいろ生み出している子がいた!自分を反省するとともに「何という希望だろう!」と思いました。

終わるころお母さんが赤ちゃんを連れてお迎えに来てくださったので、ぜひお母さんも少しお話しましょう、と声をかけました。プリンを食べていただきたいので、顔なじみのスタッフが赤ちゃんのお守りを買って出て。

お母さんのお話も素晴らしかった。赤ちゃんには参加してくれた男の子も含め2人のお兄ちゃんがいるのですが、お母さんの幸せを感じる時は「赤ちゃんの成長を、毎日リアルタイムで、その瞬間に分かち合える人(兄弟)がいること、分かち合えること」でした。

喜びを分かち合える人がいること、一人では決して得られない幸せがあること、そして、こうして毎日家族が自分のことを喜び合ってくれる中で育つ幸せ・・・そうそう、参加してくれた男の子はこの可愛い妹のために、手でにぎにぎできるミニクッションを作ってくれたそうです。作っている時、どんなにか幸せな楽しい気持ちだったことでしょう。お裁縫箱を持ってきて作ってくれた作品を見て、お母さんもびっくりだったそうです。

赤ちゃんは、お兄ちゃん同様キラキラした目で、みんなの話をじーっと聞いていました。その姿にも心打たれました。

最年少・0歳の赤ちゃんの参加もあった今回の「ぶんぶん」。どれほど素敵だったか参加者からいただいたメールを最後に紹介いたします。

『男の子が話をしている時に涙が止まらなくなり、花粉のせいにしてハンカチで目をこすっていました。小学生が自分の言葉で幸せを語れるって素晴らしいです。日本の未来は捨てたもんじゃないです。すごいね。私は今日のぶんぶんで心の底から幸せを感じました。

私は子どもがキラキラした瞳が好きなんだなあと再確認しました。同時に参加されている皆さんの言霊にも感激しました』

この『ブレストぶんぶんクラブ』は限りない希望です。お子さんに豊かな幸せな人生を、と願う方、ぜひこの体験をおすすめいたします。また、子どもたちを幸せにするにはまず私たち大人から。大人の方達も、ぜひ語り合いましょう!

次回は5月16日(木)開催です。お待ちしています。

0 notes

Text

5月の『ぶんぶん』お知らせ

今日で4月が終わりますね。明日から5月!

5月も第1と第3木曜に『ブレストぶんぶんクラブ』開催いたします。

5月の1回目はあさっての5月2日(木)17時~成田5丁目会館です。

楽しく素直に語れる場で対話を重ねることは、人生を豊かにするために最も大事なことの1つだと、この『ぶんぶん』を開催するようになって確信しています。

私たちには「言葉」が与えられています。言葉は自分を表現する手段で、自分を理解するツールで、互いを理解し合う魔法です。

そうはいっても、言葉には限界もあって「百聞は一見に如かず」という言葉があるように、体験していただくことが一番。

出入り自由、参加費無料、お茶やおやつも用意してお待ちしています!

0 notes

Text

自分で選んだ場所~『ぶんぶん』ご報告~

昨日開催した『ブレストぶんぶんクラブ』も、終わった時にみんなでしみじみと「いい時間だったねえ」と言葉を交わし合うほど、深く温かく充実した時間でした。

スタッフが作ってきてくれたおやつの「豆乳プリン」。どんどん腕を上げ「これまでで最高!」のトロトロ具合。

まるでお店から買ってきたみたいでしょう?カラメルもほろ苦さ加減が絶品!

参加者が集まるまで、まずは「おやつタイム」でした。あんまり美味しいので、みんな夢中になって黙々と食べていました。

今回は小学生も参加してくれて(ずっと参加したかったんですって)とっても嬉しい!テーマは新年度が始まったということで「始めて良かったな、続けてきて良かったなと思うこと」になりました。

「ジョギング」と答えた若者は、もともと運動が苦手だったけれど、講習会に参加した時に「ジョギングは競争ではない」という言葉を聞いて「それなら自分に合うかもしれない」と思ったとか。そして実際にやってみたら、「競争」が苦手だっただけで、体を動かすことが嫌いなわけではなかったこと、体を動かすとすっきりすることがわかったそうです。

その他に「10代の頃からもう60年ほど続けているギター」「小学校での読み聞かせ」そして「結婚生活」などの答えもありました。「結婚生活」と答えた人に「旦那さんとの想い出は?」という質問が出て、「テントで寝泊まりしながらツーリングした北海道への新婚旅行」という素敵なお話が・・・そして最近、その想い出の北海道に旦那さんとキャンプしながらツーリングしてきたそうです。いいですねえ!

私が印象に残ったのは「新しい挑戦ということはあまりしないできた。高校も大学もここ富谷から近いところを選び、職場も富谷。でもそれは敢えてそうしてきた、ということ。ここに留まることで、富谷のことを深く広く知ることができる。ほとんどの人が宮城を離れていくけれど、自分がここに残ることで友達にも帰る場所となれる。そのことを誇りに思っている」と話していた若者の言葉。なんと潔くかっこいい言葉でしょう!

この春にやはり東京へと旅立った友人には「俺が富谷を守っているから、安心してそっちで頑張ってきて」というメッセージを贈った、という話を聞いて胸がいっぱいになりました。

どんな選択でもかまわない。それは自分が自分の意志で選び取ったものだ、と若者たちには堂々と生きて欲しいと心から思いました。そのためにも、まずは私たち大人が「これは自分の責任で選んだこと」という生き方をしたいと強く思いました。

深い時間だったということが伝わったでしょうか?そうかといえば、小学生の合いの手(愛の手?)が絶妙で、そのたびにみんな笑ってしまう、ほがらかで楽しい時間でもありました。

こんなクラブはなかなかありません。ぜひぜひ、ご興味のある方(いろんな話がしたい方、相談したいことがある方、などなど)お待ちしています!

5月は2日(木)、16日(木)開催予定です。お楽しみに!

0 notes

Text

明日は『ぶんぶん』です!

明日は『ブレストぶんぶんクラブ』です。

次回が待ち遠しい、と思える時間と空間がある幸せ。

自分が考えていること、感じていること、思っていることを言葉にして表現することをしていないと、だんだん自分がわからなくなってしまいます。言葉にすることも練習が必要なんですね。

どんなことも「楽しんで」「喜んで」「幸せを感じて」取り組めたら人生はとっても豊かで楽しい。『ぶんぶん』は対話を通して「自分探し」しながら幸せになっていく時間だと思います。

4月18日(木)17時~成田5丁目会館で、おやつも用意してお待ちしています。出入り自由。お待ちしています!

0 notes

Text

21日(木)は『ぶんぶん』です!

3月21日(木)17時~成田5丁目会館で『ブレストぶんぶんクラブ』開催いたします。

参加くださっている方から「ぶんぶんがなかったら、自分自身のことさえよくわからないまま時間ばかり過ぎていったと思う」というような感想をいただいています。

人の話を聞くことは自分のことを知ることにもなる。自分のことを言葉にしようとして初めて、自分のことがわかることがある。

私たち日本人は周りに気を配れる人が多いけれど、ともすると「自分軸で生きる」ということが苦手になってしまいがちなのではないかしら?そのまま時を重ねて、感受性がどんどん失われていき、日々の暮らしの様々な煌めきや美しさや奇跡や感動に気が付くことができなくなってしまったらなんともったいないことか!

「ぶんぶん」で語り合ったら、とっても楽しくて、時にじーんとなって、帰る時には来た時より感受性が豊かになっている自分に気が付くことでしょう。

お時間のある人はぜひ一度足を運んでみてください。チラシには申し込みは担当スタッフまで、となっていますが、ふらりと立ち寄ってもらっても大歓迎です!お待ちしています。

0 notes

Text

輝く若者に拍手!~「ぶんぶん」報告~

昨日の『ブレストぶんぶんクラブ』も素晴らしい時間となり、報告したいことばかりなのですがとても書ききれないので、みんなが最も感動した若者の言葉を紹介したいと思います。

若者自らが提案してくれたテーマ「自分が輝いているなあ、と思う時」で、本人は「仕事をしている時」と答えてくれました。「もちろん、うまくいかなくて落ち込むこともあるけれど、この仕事は天職だと思う、仕事をしている自分は輝いていると思う」という話を聞いて、みんな心打たれてしまいました。

どれほどの若者が(若者に限らず)、自分の仕事を「天職」と言えるでしょうか?笑顔で「天職」と言えることは、そういう仕事に巡り合えた運、ということもあると思いますが、「天職」と思えるような働き方をし、そう心掛けている、ということでもあると思うのです。それが伝わってくるからみんな心打たれたのだと思います。

2つ目のテーマ「続けていること」では、中学校時代に部活で剣道をやり続けたことをあげていました。未経験で部活に入り、最初に面を打たれた時は、あまりの痛さにこれまでの出来事が走馬灯となって見えた、とのこと。「なんでこの部活を選んでしまったのだろう」と後悔し、その後も何度も「やめたい」と思ったけれど、最後まで続けたことでかなりメンタルが鍛えられた、と。「今、私はかなりメンタルは強いと思います。当時の仲間もメンタルは鍛えられたと言っている」と。

私が素晴らしいと思ったのは、辛かった部活の想い出を「愚痴」や「批判」ではなく、「感謝」する気持ちに至れていること。物事はどのようにとらえるか、によって180度違って見えるものではないか、と思うのです。自分のこれからの人生がより良い方向に向かうような「見方」「感じ方」ができるようでありたいと、若者の言葉から教えてもらいました。

また、その若者が焼きたてのシフォンケーキも持ってきてくれました。私たちも「大学芋」を作っていたので、おやつはとっても豪華。「クラブ」というより「サロン」のような雰囲気に。

切り分けて、「しょうが紅茶」も添えて・・・

味塩梅もよくてふわふわでしっとりしていてとっても美味しいケーキでした。アールグレイ入り、でしたよ。

今回は「あっぱれ」な輝く若者に、ただただ「拍手」の時間となりました。

さて、あっという間に時間になってしまったので次回へ持ち越しとなったテーマがあります。私たちが子どものころ「やりなさい」と言われて嫌々やって、続かなくてそんな自分に自己嫌悪になって・・・ということが多く、わくわくと新しいことに挑戦してみる、物事を深める喜びを知る、という経験があまりなかったね、という話に。そこで「子どもたちにどんなことを伝えたり教えたりしたら良いのだろう?」ということを考えてみたいと思っています。

次回は3月7日(木)17時から成田5丁目会館です。

本当に有意義で素敵なクラブですので、ぜひお待ちしています!

0 notes

Text

頼られる喜び~『ぶんぶん』ご報告~

『ブレストぶんぶんクラブ』、今回もとても中身の濃い時間となりました。

最初の話題は「地域と学校で一緒にできる新しいことはないか?」というもの。若者が「友達と最近の子はどんな遊びをするんだろうね、という話になったから、子どもたちに遊びを教えてもらうのもいいかも」と。みんなで「それはいいね!」となりました。大人ばかりが提案したり用意したりするのでなく、子どもの「遊び」や「楽しみ」を教えてもらい一緒にやってみる、となったら大人も気楽だし参加しやすいかも、と。

若者の意見は柔軟で素晴らしいです!

次の話題は「私の推し」について。ファンクラブに入ってコンサートには必ず行くという話や、子どものころ夢中になった宝塚の話、お母さんが聞いていた曲に惹かれ自分の方が夢中になった話、などなど。「推し」の話はついつい熱が入ります。

「推しは世界を救うよね」という結論に。「好きなことがある」ってそれだけでとっても幸せなんですね。

そして最後は「相談したいことがある」という若者の話にみんなで真剣に耳を傾け、それぞれの考えを伝えました。

「ぶんぶんで話を聞いてもらおう」と思ってくれたことがとっても嬉しかったです。今回はじめて「相談したいこと」がもちかけられたのですが、「ここはそういう可能性もあるのだな」と実感。そう、話すことはなんでもいいんですね。どんな話でも、参加している人はみんな誠実に向き合う姿勢をもって集ってくれている、それがこの『ブレストぶんぶんクラブ』の無限の可能性なのだと思います。

話したいことがある人、相談したいことがある人、ぜひぜひ参加してみてください。頼っていただけることは喜びです。

今回用意したおやつは「大学芋」。

大学芋をつまみまがら、お茶を飲みながら、時間が経つのも忘れてたくさんおしゃべりしました。

次回は2月15日(木)17時から成田5丁目会館です。ご興味のある方はどなたでも大歓迎。お待ちしています!

0 notes

Text

明日から2月!そして「ぶんぶん」です!

年が明けたと思ったら、明日から2月ですね。

明日は『ブレストぶんぶんクラブ』です!

2月は1日と15日の木曜日に開催。時間は17時から、場所は成田5丁目会館です。

今、「対話」が大切であるとの気づきが広がっています。この「ぶんぶん」を始めてから、私は理屈抜きで「対話の大切さ」を実感し、確信しています。大袈裟なようですが、人生を良きものにしたいと願うなら、質の良い対話を心掛けることが大事だと思います。

「ぶんぶん」は「良き対話」が実践できる場、体験できる場です。ぜひ一度いらしてみてください。どなたでも興味がある方なら大歓迎!参加費は無料です。お待ちしています!

0 notes

Text

心の交流の場として~その127

『ブレストぶんぶんクラブ』に参加してくれた若者のお母さんから嬉しいメールをいただいたので紹介いたします。

『ぶんぶんは初参加でしたが、テーマを決めての会話がとても面白かったようです。息子はよく「マルシェのみなさんと話すと気持ちが楽になる」と言います。少し疲れたり、苦しい時、ここに来ればきっと大丈夫、という居場所があるって素晴らしいことですね』

「ここに来れば大丈夫」という言葉は、私たちにとって何より嬉しい言葉です。ただただ、シンプルにそう願って活動してきました。

そんな言葉を口にしてくれる若者は、Naritaマルシェにとってかけがえのない宝です。これからも、宝たちを大事にしていきたいと思います。

年齢問わず、国籍問わず、「ここに来れば大丈夫」と思っていただけるように、これからもみなさんと一緒に心を込めて場を創っていきます。

お伝えいただいたことに心から感謝いたします。ありがとうございました。

0 notes