#エモーショナル エンジン

Text

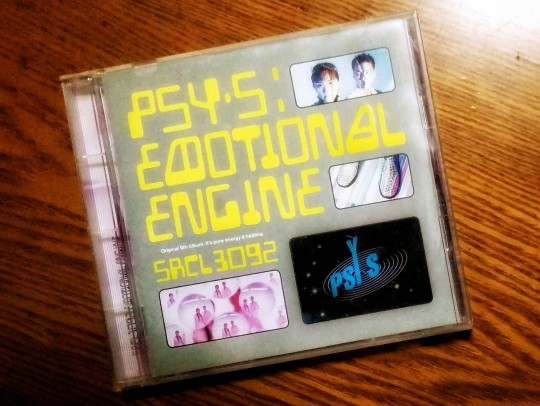

ー PSY・S [saiz] | EMOTIONAL ENGINE ー

今日の音楽の

聴き始めはこのアルバム♪

2023年3月12日 日曜日

"PSY-S [saiz] | EMOTIONAL ENGINE ”

I started listening to today's music on this album.

Sunday, March 12, 2023

0 notes

Text

ANTONIO SANCHEZ "BAD HOMBRE" @Blue Note Tokyo 2023/6/7 2nd

Antonio Sanchez(ds) アントニオ・サンチェス(ドラムス)、Thana Alexa(vo) タナ・アレクサ(ヴォーカル)、BIGYUKI(key) ビッグユキ(キーボード)、Lex Sadler(b) レックス・サドラー(ベース)。

ほんとうにすばらしかった。数少ない経験のなかながら人生における屈指の音楽体験だった。壮大な音楽、スケールがデカい。アリーナいけるよ。これが現代の音楽の最高峰か、と思った。マジ恍惚。うっとりです。でも拳を振り上げました。

セッションていうより、作品。でも、めちゃくちゃセッションの歓びある。セッションなのに完成度がすごすぎて、なんかほんまに超常現象やであんなん。4人の音像じゃないよあんなん。

もう、1音目から完成しているタイプのサウンド、でもめちゃくちゃ自由なんよ。素材そのままの良さ感はない(素材はめちゃくちゃいい)、ドラムソロでさえそういう感じではない。シンプルだとしても、全てに演出があり、構成がある。なんというか、例えその演出が即興で、事前に決められていないとしても、そう感じる音楽。構築された、4人が完璧に地図を共有し、同じ乗り物に乗り、しかしエンジンは各自が積んでいるという印象。なにかを瞬間で生み出すグループとして最強だ。

てかさ、普段、歌聴いたりミュージカル的なので歌上手いな〜とか思うけど、あんなボーカル観たらさ、もう歌っていうかさ、、、なんかもう、言葉がないよ。だってピッチもリズムも完璧を超えてるやん。その場でルーパーで自分の声であのサウンド作れんねんで。そしてハートフルで最強エモーショナル。そりゃアントニオ・サンチェスもステージ上でのろけるよ(妻)。

ベースもほんとうにすばらしい。めちゃくちゃいい仕事してる(誰だよ)。あんま出るとこないけど、ドラムともキーボードともバッチリ接続。

アントニオ・サンチェスの、ループのフレーズバックにしたドラムソロ、あんなんなんぼあってもいいですからね。もうさ、ミルクボーイなるよ。ほんまに。ずっとずっとすばらしい。なんかある意味目立ってないもん、いや、ずっと主役やで、ハッとさせられる、でもなんか音楽を完成させる役目をずっとやってて、ドラム!て感じじゃないねん。いや、ドラム!やけど……、世界でいちばんレベルでドラム上手いけど……、なんか、担当パート、音楽、て感じ。

最後の方までBIGYUKIはキーボード主戦場にしてて、クライマックスに生ピアノソロ持ってきてやられたし、そっからギュイーンのキーボード行くのそんなん良すぎてメロった。何年か前にリーダーバンド拝見したけど、そん時も良かったけど、このバンドでの輝きがすごすぎる。ありがとうアントニオ・サンチェス(?)。MCで「プライム・ミニスター。ナショナル・ヒーロー。ビッグユキサン!!!」て持ち上げられてた。わかる。アントニオは最強なんやろうけど、ピアノソロというか、ドラムとピアノタイマン(?)みたいなパートでもうお互いの押し引きが良すぎて、もちろんアントニオが煽ってピアノが引っ張られるときもあるけど、ビッグユキが、ガン!て前に出た瞬間のその力強さというか主役感、そしてそれへのドラムの呼応が、もう、ヴ〜、になった。はあ。

どうでもいいけど、ブルーノート公演7年ぶりらしく、前観たどこで観たんだろう、大学時代大阪で観たメセニー・ユニティグループ(すごかったねえ涙)の後に、一回観た気がしていて、ていうか良かったな〜と思った思い出があり、捏造か?いやどっかで観た気がする。いや、どうやら、え?ミグレイション来日してたのにいってないっぽい、ヤバ、行ってといて、え、ベン・ウェンデルきてたのに?マジで?そんなことある?

どうでもいいけどその2、激疲労太郎状態で観に行ったのですが、もうマジでもったいないと思ってしまった、集中力に欠けるのがもったいなかった、新鮮な魂であの音楽に触れたかった、そんぐらいすごい。

Twitterに書いた終演直後の脳直感想を未来の自分用に貼る。

こんなんすごすぎる、完璧なショウやのになにかをぶっとばした超越音楽ユニバース創造してくるもん、無秩序と秩序の高次の共存の愉悦、これを至上の音楽体験と呼ばずなんと呼ぶ、ありがとうアントニオ・サンチェス、ありがとう音楽、BIGYUKI-sanこのバンドでめちゃくちゃめちゃくちゃ輝いてる……ほんでMCはあたたかく……、すばらしい雰囲気の中……、ベースフレーズとルーパーバックのアントニオ・サンチェスの長尺ソロ、人生のご褒美です、完成度すごいのにその完成に立ち合わせてもらえるって何?アンコールよすぎて「コンナンヤバイッテ」って声出たもん。

0 notes

Text

2010/08/19 4WD “CLOCK WORK” Interview

ここ数年、多数のフィーチャリングを通してその特徴的なフロウで存在感を示し続けた4WDが、遂に1stアルバム「CLOCK WORK」をリリースした。多少時間がかかってしまったのは本人も認めるところだが、その分焦点の定まった1stアルバムに相応しい濃さが実現している。パーソナルな紆余曲折を経て、更に強力なエンジンを積んだ四輪駆動に乗る準備は出来ているか!?

「限られた時間だからこそ逆に今を楽しむっていう曲も入れてるし。今がないと未来もないし、大人になると『俺の人生はこの先どうなるんだろ?』とか考えるけど、考えて一周すると結局『今を頑張んないとダメだな』って考えに行き着いて。先のことを見すぎると今がおろそかになるし、向こうを見ていたら手前のくぼみには気付かないのと同じで、やっぱ今が大事だな、と改めて思ったんでそれが全体に出てると思います」

その決して短くないキャリアからすると意外にも思えるが、フル・アルバムとしては今回の「CLOCK WORK」が初のリリースとなる4WD。これまで大阪を拠点に活動してきた彼だが、人生における大きな出来事(後述)に複数遭遇し、紆余曲折の��東京で制作を開始し、BACHLOGIC(以下BL)/SEEDA/DJ ISSOのサポートという、これ以上ない体制でアルバムをリリースするに至った。

今作のサウンド/リリック両面から感じられるのは、4WDの「今この時代にHIP HOPミュージックを作り続けること」への強いこだわり。彼の伝えたいことを100%感じるためには、やはり“今”このアルバムをゲットして聴くことだろう。

インタビュー:伊藤雄介(Amebreak)

■大阪から東京に引っ越してきたのっていつ頃でしたっけ?

「去年の3月ですね。元々地元は福島なんですけど、大阪には18歳の頃から住んでました。当時、何故か福島のレコ屋でDJ KENSAWさんとかのミックステープとか大阪関連のモノがプッシュされてて、それで大阪に興味があって(笑)」

■当初は大阪からアルバムをリリースする予定だったと思うんですけど、今回のは一から作り直したんですか?

「そうですね。まあ、前に作った曲は何曲か今後出していこうとは思ってますけど。その頃の曲は今回のアルバムのと比べると、もっとエモーショナルでしたね。ちょうど色々あった時期だったっていうのもあって、イケイケな曲は作れなかった」

■今作はSEEDA/BL/DJ ISSOの3人のサポートを受けて作られたアルバムとのことですけど。

「家庭の事情もあって東京に引っ越した辺りにSEEDAが『俺がサポートするからアルバム作らないか』って言ってくれてて。東京越してきてからそれまで作ってた曲をBLに聴かせたら『やろうや!』ってなって、流れでこうなっていった感じですね。まあ、曲でも歌ってるけど、女と別れたりとか色々あって(笑)、モティヴェーションもグダグダで、書いたリリックもいざ録ってみるとやっぱり違うな、っていう迷路みたいなとこに迷い込んじゃって。『実際リリックの書き方ってどうだったっけ?』って一周しちゃうぐらいな感じで。それが去年いっぱいぐらいまでそんな感じで、録れてた曲も1〜2曲ぐらいでしたね。だけど、今年入ってから全てのことに吹っ切れた感じで、一気に出来上がりました」

■アルバムを作る際にどんなことをイメージしながら作りましたか?

「取り敢えず俺のソロっていうので、今までの俺のスタイルでいくと、超ダミ声のガナりフロウで、それだと俺自身アルバム一枚聴くのは辛いかな、と思ってました。だから、今回のアルバムはもっと地声に近い声でラップしてる曲が多いと思うんですけど、アルバム通して聴けるモンにしたかったですね。内容に関しては、芯は崩さず自分の中を360度多角的に出したかったんですよね。アルバム・タイトルに関しては、このアルバムを半分くらい作ったところで共通したキーワードだったのが“時間”“金”“女”で、一番歌っているのが“今”に関することだったので、時間に関連した言葉を付けたいと思って付けたのが『CLOCK WORK』で」

■サウンドに関しては、D-ST. ENT(DOBERMAN INC.やBACHLOGICらが所属していた大阪のクルー)の一員だった頃からメインストリーム色の強い音を志向していたと思うんですけど、今回もそれの一番アップデートされたものを目指した感じですか?

「そうですね。新譜もスゲェチェックしてるし、やっぱ新しいことしていかないと面白くないかな、と思ってますね。最先端を目指したと言えば目指したけど、HIP HOP自体がそうあるべきだと思ってます。昔の曲も好きだけど、人間の過去の思い出と一緒で、そこに留まってたら今の楽しさは分からないじゃないですか。だから常に“今”を追っかけたい」

■今作の制作はBL君との共同作業が多くて、それこそBL君のスタジオに半分居候状態で作り込んでいたと訊きました。BL君とも付き合いは長いと思いますけど、4君から見た彼の印象は?

「DOBERMAN INC.の1stが出た頃からだから、もう8年ぐらいの付き合いになりますね。僕も彼の姿勢から影響を受けた部分が大きいんですけど、常に先端に行こうとする姿勢というか、同じところに絶対留まらない人ですね。基本的な部分は昔と変わってないと思います」

■BL君から受けたアドバイスや指摘はありましたか?

「技術的なことを言うとラップの“間”ですね。間を空けることもラップの一部だっていう。やっぱり間が空くとどうしても不安になっちゃうラッパーも多いと思うんですけど、その“間”自体もラップだって言われて、確かに、って。向こうのラップとかもそうじゃないすか。だけど、日本でそれを実践できてるヤツは少ないですよね。ビートの表と裏、さらに音程と声の強弱。ラップを3次元で捉えるというか」

■今回、BL君に次いでJIGG君(GUNSMITH PRODUCTIONS)のトラックも多いですよね。

「BLとJIGGはたまにプライヴェートで遊んだりするぐらい仲が良いんですけど、JIGGがスタジオに遊びに来たときに聴かせてくれた曲がめっちゃヤバくて、それ以外のトラックも聴かせてもらって。今回も“DON'T CARE”とかは、今まで俺がやったことないような曲で新しい面を引き出してくれましたね」

■今回、4君的に新しい試みはありますか?

「全体的にあんまりコアになりすぎず、俺の中のポップな感じを目指しました。ラップに関してもそうだし、サビとかもそうで。ポップっていうのは、みんなの価値観的にネガティブなイメージで捉える人も多いと思うけど、自分の中では『洗練されてて尚かつ分かりやすいもの』という風に捉えてて、そういう意味でのポップさを意識しましたね」

■タイトル曲からもその心境が伝わってきますけど、このアルバムは時間というもののはかなさや大切さ、そしてそれは確実になくなっていくし、いつそれがなくなるか分からない——それは人が死ぬっていうことでもあり——っていうことに対する焦りや腹を括る覚悟だったりの感情が、入り乱れていて構成されていると感じました。

「そうですね。それだけ限られた時間だからこそ逆に今を楽しむっていう曲も入れてるし。今がないと未来もないし、大人になると『俺の人生はこの先どうなるんだろ?』とか考えるけど、考えて一周すると結局『今を頑張んないとダメだな』って考えに行き着いて。そういう風に思うようになって今年一気に曲が作れたのかもしれないですね。先のことを見すぎると今がおろそかになるし、向こうを見ていたら手前のくぼみには気付かないのと同じで、やっぱ今が大事だな、と改めて思ったんでそれが全体に出てると思います。それこそ“今”って言葉自体アルバムでかなり使ってると思いますね」

■“SLEEPY SLOW”がアルバムの中で一番エモーショナルな曲ですよね。ブログでもこの曲のテーマとなっている妹さんの死について触れていましたけど、身近な人がいなくなってしまったことが、アーティストとしての4君、そしてこのアルバムにどんな影響を与えたと思いますか?

「妹が亡くなったちょっと前に(シンガーの)ORITOさんも亡くなってるんですよね。そのときにも『人間いつ死ぬか分かんねぇな』って思ったし、妹の件も含め、全然予想してなかったことが起きるし、起こるのが人生だとも思う。そういうことも含めての“今”ですよね、やっぱ。HIP HOPの“今”を追いかけてることも、人生も全部そうですね。自分の人生とHIP HOPという音楽の持つ姿勢ががっちり重なったんですよ」

■アティテュード的には以前よりもハングリーだったりしますか?

「そうですね、もう(新しい)曲も作ってるし、時代も変わってアルバム出したからってゆっくりして屁こいてても売れるワケじゃないし(笑)。“今”の大事さは分かってるんで、取り敢えず動けるだけ動いてあがいてみようかな、と」

■大きな話になりますけど、20代前半の頃と比べてHIP HOPに対する考え方って変わったと思いますか?

「あー、変わったっすね。昔はただ目立ちたい/楽しみたい/モテたいって感じだったし、みんなそうだと思うんですけど、その頃と比べると変わりましたね。SEEDAの“街風”に参加したときにたまたまアメ村歩いてたら『“街風”聴きました』って声かけられて、『あの頃本当は死んじゃおうかな、ぐらい思ってたんですけど、4WDさんのラップを聴いてもう一回やろうと思いました』って言われて、そういう声をダイレクトにもらえると、それだけのパワーが(音楽に)あると思えるし、アーティストとしての意識も高くなりますよね。“SLEEPY SLOW”とかもそうですけど、自殺はある意味戦争より死んでいく人間が多いと思うんで、今具体的に何?って聴かれたら困るけどそういうことを食い止めるような動きをなにか自分でも出来たらいいなと思いますね。そして俺のフッドは大阪と福島、二つあるんでそこを盛り上げれるようなこともしたい」

0 notes

Quote

「電気の力は、クルマがもっとエモーショナルな存在になるために絶対に必要な技術。サーキットを毎周全力でアタックするル・マンを走り切ることで、エコだけではないハイブリッドの側面を多くの人々に認知してもらえるようになる。そうすれば、ハイブリッドのコンセプトが今後ガラッと変わってくると思います」。自らもレーサーとして運転する楽しさを熟知している豊田は、こう熱く語る。

その点では、まだ道半ばなのだ。バッテリーやモーターといったハイブリッドシステムの基幹技術を磨きに磨き上げ、さらに燃焼効率や熱効率の高いエンジンを開発し、その技術を盛り込んだ市販車を通じて人々に「運転する楽しさ」を広める。そして当然のことながら、チームの誰もが夢見ている総合優勝を勝ち取らねばならない。

やるべきことは山積している。レース直後に取材に応じた豊田は、「これでまた自分の負け嫌いに火が着きました」と語った。この瞬間から再び、トヨタの挑戦が始まったのだ。

「ル・マン制覇」だけがトヨタのゴールではない──過酷なレースで敗れたチームが勝ち取ったもの|WIRED.jp

1 note

·

View note

Text

ブラジルGPとガスリーの事

試しに句点を入れてみる。

ちょっと長めで文体もアレだけど、それでも書かずにいられなかった。

※YouTubeの動画を埋め込んであるけど、再生自体はこのページ上では出来ないみたい。

現地時間11月17日、今年のブラジルGPがインテルラゴスで開催された。

結果としては28年ぶりのホンダ勢による1-2フィニッシュ。

奇しくもホンダの創業者、本田宗一郎氏の誕生日だったのは何とも言えない。

トップでチェッカーフラッグを受けたのは今季3回目の優勝になるマックス・フェルスタッペンで、予選と決勝で見せた走りはまさしく圧倒的なもの。

ポールポジションからスタートし、ハミルトンやメルセデス得意のピット戦略をその速さで抜いては抑えつけ、「波乱」のレースを完璧にこなしてみせていた。

もちろんフェルスタッペンの優勝は嬉しかったし、その速さは圧巻のものだったけれど、それ以上にピエール・ガスリーのP2フィニッシュが興奮と感動をもたらしてくれた。

#F1jp チェッカーフラッグです🏁🏁🏁

フェルスタッペン選手が今季3勝目を挙げました💪💪💪

そして、ガスリー選手がポジションを守り切り、2位フィニッシュ!

Hondaパワーユニットが1-2フィニッシュを達成しました👏👏👏

Hondaエンジンの1-2フィニッシュは、1991年の日本GP以来!#PoweredByHonda pic.twitter.com/JHuRz9IQId

— HondaモータースポーツLive (@HondaJP_Live)

November 17, 2019

「思えば」なんて言うまでもなく、ガスリーの今シーズンは苦難のものだった。

2018年に初めてF1フル参戦をし、今年はトロ・ロッソの兄チームであるレッド・ブルに昇格。

近頃のF1はマシンの性能により、レッド・ブルを含む上位3チームとトロ・ロッソら中団チームで大きくタイム差ができるもので、昇格���たガスリーにはまず定位置であるトップ6に入ることが当然のように期待されていた。

しかしシーズンスタートのオーストラリアGPでは11位フィニッシュ、

トロ・ロッソで前年4位にまで上がった次戦のバーレーンGPにおいても8位と、あまりよいスタートではなかった。

モナコGPでは5位やイギリスGPでは4位など、上位に入ることもあったが、チームメイトであるフェルスタッペンとのタイム差が基本的に大きく、落胆したファンも少なくなかったと思う。

基本的にマシンに上位で争える性能はあったけれど、今年のレッド・ブルの車両であるRB15はスウィートスポットが小さく、セッティングが難しいらしい。

結果としていいセッティングが中々見つからない上、どうにもオーバーテイクが上手くいかない場面もちらほら見られた。

そしてサマーブレイクを迎え、「シーズン中にガスリーを降ろすつもりはない」なんて言われていたはずなのに、トロ・ロッソのアレクサンダー・アルボンと入れ替わる形で降格となってしまう。

ちなみに6月に「レッド・ブルの」ガスリー仕様のキャップを買っていたので、よりこの交代が悲しくなった。

そういうわけで古巣に戻ることになったガスリーだったが、レッド・ブルで走る中でのプレッシャー等から解放されたのかどうなのか、復調の兆しを見せる。

中団グループの争いはまず入賞(10/20位以内)を目指すところになるが、シーズン後半に入ってからはこれまで7戦中4回の入賞。

特にシンガポールGPでのセーフティカー明けのオーバーテイクや、1回しかプラクティスを走っていない日本GPでも上手くポジションを守った走りは、ファンとしては喜ばしいものだった。

Q3 and 8th in the race. Happy day!!!🇯🇵

Fought my heart out today, intense 53laps. Very happy to bring the team & Honda couple more points in Suzuka! Thanks to everyone for making this week so special with all the support received here in Japan. 🎌 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/02tZqPBFZZ

— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY)

October 13, 2019

そして、今回のブラジルGPを迎えることになる。

youtube

予選では中団グループ最上位(Best of the Rest)となる7位グリッドを獲得。

フェルスタッペンといい、ホンダPUはインテルラゴスで速かったことがここからも見て取れる。

そして、チャールズ・ルクレールのグリッド降格ペナルティにより、決勝は6位からのスタートとなった。

決勝が始まると、しっかりした滑り出しでポジションを守り、さすがに上位チームには付いて行くことは出来ずにギャップを広げられるも、同時に少しずつ後ろとのギャップも作り始める。

途中まではなんてこともなく、というより国際映像に映る事がほとんどなかったんだが、ルクレールにオーバーテイクされて以来はポジションを守り続け、ピット戦略が上手くいけばこのまま7位でゴールするだろうという感じだった。

流れが変わったのは52週目でのこと。

メルセデスのバルテリ・ボッタスの車が煙を吐いて、結果そのままリタイアとなった。

この時安全に止まった車を回収するために、セーフティカー(以下SC)が投入され、全ての車両間のギャップが埋まることになる。

ボッタスのリタイアに伴い、そのままガスリーは6位に浮上。

そして66週目。セーフティカー明けからポジションを争っていたフェラーリの2台が交錯。

セバスチャン・ベッテルがルクレールをオーバーテイクしようとしたタイミングで接触し、お互いがタイヤを破損させて、あえなく同士討ちからのリタイアを喫した。

これにより、ガスリーは一気に4位に。

ちなみにこの時にもSCが投入され、そのタイミングでルイス・ハミルトンがピットインしたために、一度ガスリーは3位にまで上がっていた。

ただ相手は6回目のワールドチャンピオンを獲得したハミルトンなだけあって、SC明けすぐにオーバーテイクされてしまう。

フェラーリの2台と同じころに、デブリを踏んでしまったランス・ストロールもリタイア。

それらの作業でSCが長引き、レースも残りわずかとなる。

70週目、残り2周となったところで、3位のハミルトンが2位のアルボンをオーバーテイクしようとして接触。

アルボンはスピンしてポジションを一気に落とし、ハミルトンもフロントウィングを破損させながらその衝撃で若干のスローダウン。

そのスキにガスリーは2位に浮上する。

71週目。ハミルトンがガスリーを追い立てる。

オーバーテイクされまいとポジションを守り、ホームストレートに向かうコーナーを若干リードしながら、しかしほぼサイドバイサイドで抜けていく。

ハミルトンのフロントウィングが壊れていたからかもしれない。メルセデスのパワーユニットが万全ではなかったかもしれない。それでも、ホンダはこの時速かった。

こうしてリードを守りながらガスリーは2位でフィニッシュをする。

まあレース後にアルボンとの接触の件で、ハミルトンに5秒のタイム加算ペナルティが与えられたから、なんにしたって2位は確実だったけど

youtube

若干音量注意

「最初のボッタスのリタイアがあったから」「フェラーリの同士討ちがあったから」「ハミルトンの接触があったから」

なんていくらでも言えてしまうけれど、それでもあのゴールはあまりにもエモーショナルだった。

あれだけ苦労してきたガスリーが、あんなバトルをして初めての表彰台(しかも2位!)を獲得したという事実がものすごく心に突き刺さる。

トロ・ロッソが今シーズンで表彰台を獲得したのはドイツGPのクビアト以来2回目で、中団グループとしては快挙のもの。

ガスリーも、チームも、ホンダもみんな良い週末を過ごせたことだろうと思う。

レース後、パルクフェルメでマシンを降りたガスリーとフェルスタッペンがハグをしていた。

もはや同じチームではなかったけれど、それでも最高のハグだったように思える。

🤗@Max33Verstappen @PierreGASLY pic.twitter.com/WAsvx1Nsib

— Formula 1 (@F1)

November 18, 2019

来シーズンもトロ・ロッソで走ることが決定しているガスリーを、これからもずっと応援したくなる、そんなブラジルGPだった。

0 notes

Text

おはようございます、ギタリストの関口です。

先日こんなアルバムを手に入れたのでまずはそのツイートから。

https://twitter.com/KinpatsuKomeya/status/1165145583281065984?s=20

ついに買っちゃった感あるTM Network唯一のプログレアルバム。小室さんの趣味全開で賛否両論らしいけどめっちゃ楽しみ。ロゴ!笑

というわけで今日はこちらをご紹介していきます!

Major Turn-Round / TM NETWORK

Major Turn-Round

TM NETWORKは日本のニュー・ウェイヴ・ユニット、エレクトロニカバンド。1980年代から活動を開始しJ-POPシーンの基礎を作った代表的なグループとなります。

小室さんの志向が反映されたグループ

TM NETWORK(以下:TMN)が結成されたのは1983年。それ以前は82年までSPEEDWAYというハードロックを基調としたバンドを展開していました。

共同制作者として作詞家でシンガーソングライターである小室みつ子さんが作詞を担当しています。小室哲哉さんと同姓ですが血縁関係はありません。

1984年にシングル「金曜日のライオン(Take it to the Lucky)」とアルバム「RAINBOW RAINBOW」を同時リリースする形でデビューします。

デビュー当初は「ライブを行わない代わりMV(PV)にはテレビCM界の大御所を起用する」というコンセプトがありましたが、これは実際には小室さんの要求を満たすテクノサウンドを制作できる機材が高価だったため「ライブができなかった」というのが正解となります。

その後は「アルバム毎」や「何年かの周期」など小室さんの志向や興味、関心度に際して活動のテーマが変わりメンバーの宇都宮さん、木根さんとも理解を統一、最終的に「その時代でやりたいことを徹底してやる」「洋楽と邦楽の溝を研究しTMNが入り口となって洋楽の道案内をする」といったコンセプトに落ち着きます。またこれは小室さんのTMN以外の活動でも重要なキーワードになっています。

1987年に10thシングル「Get Wild」をリリース。これがアニメ「シティハンター」のエンディングテーマ曲となったことで大ヒット。同アニメ、そしてTMNにとっても代表的な名曲となりました。

よくシンセサイザーとサンプラーいう点で坂本龍一さん率いるYMO(Yellow Magic Orchestra)と存在が被るという声があるのですが、YMOはフュージョンに寄せたインストバンドである一方、TMNはスタイリッシュなポップスを常に提示し打ち込みやトランスサウンドが特徴。このスタイルは80年代〜90年代に掛け大流行しB’zを始めとする90年代J-POPやアニソンに多大な影響を与えます。

なお、B’zの松本孝弘さんは1989年ごろまでTMNのサポートギターを担当しており、入れ替わるようにデビューしたB’zも当初は小室さんからの影響をもろに受けた音楽性をしていました。

インディーズからリリースされた数字を気にしないプログレアルバム

本作「Major Turn-Round」はまさにそんな影響力のあるTMNがコンセプトの一つである「その時代でやりたいことを徹底してやる」という部分を体現したアルバム。

2000年にリリースされたこの作品はキーボディスト小室哲哉という人間のプログレッシブ・ロックからの影響を前面に打ち出した異色の一枚となります。

83年にEPIC・ソニーからデビューし、この頃にはavexに所属していたTMNでしたが本作においてはインディーズレーベル「Rojam Entertainment」からのリリースとなっているのも特徴で、小室哲哉の名前をもってしても日本におけるプログレの肩身の狭さを感じます。また当初はこのROJAM、新星堂、TSUTAYAでのみの販売となりました。

ツイートでも叫んだアルバムタイトルロゴ、デザインはYesやAsiaで有名なRoger Deanによるもの。Roger Deanが日本のバンドのロゴを手がけるのは他にエレクトリック・シープやYuka & Chronoshipなどいずれもプログレッシブ・ロックバンド。

アルバムのコンセプトは「何軒かのレコード店をはしごして、欲しいレコードを探した気持ち」「時代の閉塞感・虚無感」。

メンバー

小室哲哉 – Synthesizer, Piano, Hammond Organ, Guitar, Drums, Bass, DJ, Chorus, DTM

宇都宮隆 – Vocal, Guitar, Chorus, Bass

木根尚登 – Guitar, Piano, Harmonica, Bass, Chorus

共同制作者

小室みつ子 – Lyrics

その他参加ミュージシャン

葛城哲哉 – Guitar

Cemine Rojas – Bass

Simon Phillips – Drums

松尾和博 – Guitar

美久月千晴 – Bass

古川いち子 – Mastering

Eddie Delena – Mix, Engineer

若公俊広・Chris Puram・Troy Gonzalez・Andrew Scheps・Tom Sweeney – Engineer

村上章久・岩佐俊秀 – Manipulator

楽曲紹介

WORLDPLOOF

IGNITION, SEQUENCE, START

MAJOR TURN-ROUND

Ⅰ. FIRST IMPRESSION

Ⅱ. SECOND IMPRESSION

Ⅲ. THIRD IMPRESSION

PALE SHELTER

WE ARE STARTING OVER

MESSAGE

CUBE

全7曲収録。その中でやはり一際目を引く3部構成の超大作「MAJOR TURN-ROUND」でしょうか。アルバム全体を通してもメロトロンやハモンドオルガン、ムーグシンセなど70年代プログレの代名詞的サウンドを惜しみなく取り入れており、超がつくほど本格的なサウンドプロデュース。

それでもあくまでTMNはTMNであり、小室さん始め宇都宮さんと木根さん3人で作っている独自の発色をしています。

#1「WORLDPLOOF」は水に飛び込むような音をサンプリングした30秒ほどのSE。実際にワイヤレスマイクを海に投げ入れ録音、マイクを壊すという逸話もあります。Mr.Childrenの「深海」に収録された「Dive」にも水に飛び込むSEがありこちらはPink Floydからの影響と思われます。

#2「IGNITION, SEQUENCE, START」はROJAMからリリースされた先行シングル。車のエンジン音をサンプリングしたクラブミュージック風イントロからシンセプラックとハードなギターが特徴的。なおシングルでは打ち込みでしたがアルバムではTotoのSimon Phillipsが叩いています。

そして本作のメイン#3「MAJOR TURN-ROUND」。映画「パーフェクトストーム」に登場する「Turn Around」からヒントを得、ポジティブな意味合いを持つ「Turn Round」に変更。結果、奇しくもYesの「Roundabout」を想起させるタイトルになります。

ヒットメーカーとしてミリオンを量産してきた小室さんから贈られる「本気のプログレッシブ・ロック」。「(セールスの)数字を気にしない」「コンセプトやテクニカルな演奏を楽しむ」という音楽そのものへの熱意や興味が注がれ、聴いた人が印象に残った部分をもう一度「振り返ってもらう」という遊び心も込められているため32分にも及ぶ大作となりました。

「Ⅰ. FIRST IMPRESSION」と「Ⅲ. THIRD IMPRESSION」はボーカルパートで間「Ⅱ. SECOND IMPRESSION」はインストパート。「Ⅱ」ではギターによるエモーショナルな速弾きやジャジーでセッション的要素の強いアドリブピアノソロを聴くことができ、TMNであることを忘れてしまいます。

#4「PALE SHELTER」は6/8を基調としアコギのアルペジオとハーモナイズされたリードギターで引っ張るバラード。#3の一節となる候補もあったようですが単発の曲として収録。居心地の悪いシェルターをテーマに生活感溢れる風景を歌っています。

#5「WE ARE STARTING OVER」#6「MESSAGE」はそれぞれROJAMよりリリースされたシングル。シングルはいずれもアルバムバージョンとなっていて#5は典型的なJ-POPバラード、#6は90年代の安室奈美恵やglobeを彷彿とさせる王道の小室サウンドポップです。

ラストは穏やかなピアノから始まる3拍子ナンバー#7「CUBE」。#4同様生活の息苦しさを歌ったバラード。ムーグシンセによるアウトロで静かにアルバムの幕を閉じます。

最後に

聴く前はYes感が強いのかなと思っていましたが、小室さんのプレイからはKeith Emersonを感じられたし「MAJOR TURN-ROUND」にはPink Floydっぽいアンビエントもあります。

ポップなメロディと日本語詩という側面が半ば異様にも感じられますが、70年代の雰囲気をTMNサウンドに落とし込んだ総合プログレアルバムといった具合です。

日本のトッププロデューサーが手がけるプログレはこうなるのかと知見を広げる勉強にも大いに役立ちましたし個人的には良アルバムでした。

ちなみに「Major Turn-Round」のアルバムを探すとAmazonなどで出品者から中古で買うしか選択肢がないのですが、このアルバムは後に「キヲクトキロク 〜 Major Turn-Round」として二枚組蔵出し音源のDisc2に収録されています。

Apple MusicなどサブスクにはありませんがiTunes Storeでダウンロード販売もされていますのでジャケットなど物品に拘らない方はそちらがオススメです。

TM NETWORK「Major Turn-Round」: 小室哲哉によるセールスを気にしない本気のプログレ作品! おはようございます、ギタリストの関口です。 先日こんなアルバムを手に入れたのでまずはそのツイートから。 ついに買っちゃった感あるTM Network唯一のプログレアルバム。小室さんの趣味全開で賛否両論らしいけどめっちゃ楽しみ。ロゴ!笑 というわけで今日はこちらをご紹介していきます!

0 notes

Text

ME:A 083 めりでぃあ~ん・前半

今回は、どーしても最初に言っておかねばならぬことがあるのです(ㅍ_ㅍ)

わたくし、自分とこのMaleライダーを「スットコくん」と呼んでますが、これは決して、このゲームのライダーそのものをスットコドッコイだと思うからではありません。スットコドッコイでヘッポコバンザイなのは、 私 の 英 語 力 です。

ME:Aプレイ記のかなり序盤で一度言い訳……解説した記憶があるのですが、今回に限り、もう一度書いておきます。

へっぽこ英語力での初プレイは、「言ってることの半分くらいはよく分からない。なんとなくこう?で受け取った挙げ句、自分の言ってることすら、たぶんこう言ってるんじゃない?という有り様。これじゃスコットじゃねぇ、スットコだ」ということで、「スットコくん」呼びになったのです。

そんなことを今更改めて強調するのは、今回のプレイ記録が、「メリディアン内部での会話や解説をできるだけ翻訳し、理解してみよう」という理由によるものだから。

もしかすると、「あー、自分もここ雰囲気でしか分かってないんだ~」というかたが、「内容が分かるな読んでみよう」と思ってくださったとしても、私の訳はしょせんスットコ英語力によるものであり、正確ではない部分も少なくないと思われるのです。

なので、「おいおいそれちゃうで」とかいうのが分かるかたがいればぜひ教えていただきたいですし、「へーそう言ってるのかー!」と鵜呑みにされるのは困ります。「まあたぶんそんなこと言ってるらしいな」くらいでお願いします。 ヨ ロ シ イ カ ?

と、しっかり前置きしたうえで、では本題。

まずは「ゴースト・ストーム」作戦てなによ、というところから。

これは、メリディアンにランディングするため、近くにいるケットの目を誤魔化そうってだけの囮作戦ですね。ヘイジャとヴェデリアが囮になってケットの注意を引いている間に、カロいわくの「小さくて素早い」、そしてステルス可能なテンペストでこっそり接近してしまおうという、シンプルな作戦。

しかしこれが確実に成功するという保証はなく、「うまくいかなかったら?」というスットコくんに、ヘイジャか「君ならなんとかするだろ」ととんでもない丸投げをかましてくれたりもしているのです。

そんなわけで、ハラハラドキドキのメリディアンへの接近。

ステルス状態のテンペストがケット船に近づくと、傍受したケットの通信は『敵反応検知、追撃開始』というものですが、テンペストはケット船の横をする~りと……。

見つかったのは作戦どおり、囮のほうでした。

「ヘイジャ、うまくいったわ!」

とスーヴィ。

ヘイジャは、追撃に出てきたケットを引き離しておいてくれるとのこと。

「みんなを少しでもここの近くに降ろさなきゃ」

「手頃な着陸場所はないな。無茶するしかない」

「無茶って?」

場面は変わって、ギルに手伝ってもらいながら出発準備するスットコくんたち。

『ライダー。見たところ、接近通過しかできそうにないんだ。できるだけ低空飛行するけど、君らにはターゲット地点へ飛び降りてもらわなきゃならない』

・「落ちるのちょう得意だし(๑•̀ㅂ•́)و✧(C)」 → こっちが好きw

・「許容範囲のリスクだな(ㅍ_ㅍ)(P)」

「もう何度も落ちて、きっとプロ並だよ」

「ハビタット7でのフリーフォールじゃ、落ちてる間ずーっと叫んでたってリアムから聞いてるぞ。(たぶん次は、そう言いふらしてる、って感じ?? ちょっと意味とれない) 恥ずかしいよな?」

なんてギルにからかわれるわけで。―――ギルとロマンス状態だとここなにか違うのかなぁ。

ともあれ準備はOK。シールドが「残りを引き受けてくれる」、つまり、着地の衝撃をいくらか弱めてくれるってことかな。

ケットはまだこっちに気付いていないとはいえ、接近すれば地上部隊からははっきり目視される、とのこと。まあ当たり前ですな。

この次の選択肢は「気をつけてね(E)」と「シールドがある(L)」かな。「気をつけて」のほうを選んだ場合、「ぼくらのことはいいから、テンペストと自分らを安全に離脱させて」と返事します。なのでロジカル選択肢のほうも、テンペストのシールドのことを言っているのだろうと思うのですが、どうなのかな。サラ子で選んでみなければ。

カロの「Loud and clear」は、返事として時々出てくる言い回しですね。「大きく、明瞭に」聞こえたってことで、よく分かった、了解という返事をより強めた言い方。皮肉に言えば「はいはいはいはいうるっせぇな分かってるっつーの」なニュアンスですが、この場合は、ただ単に真剣にイエスという返事をしてるだけだと思われ。

さていくべー(๑•̀ㅂ•́)و✧

スーパーヒーロー着地とかは、以前にもスクショ出してるのでさすがにもうやめとこう……この調子で入れてたらいったい何枚出すことになるやら。

着地後のSAMの分析はこんな感じ。

・ここにはメリディアンの中央管理ハブがある

・それは、モノリスとヴォルトの関係のように、近くの2つの塔とつながってる

・中央ハブを機能させるためには、2つの塔を起動しないといけない

というわけで、

「ミッション内容更新、メリディアン起動、かのう?」

「ケットはほっといて?」

『ヴォルトの起動に先立って浄化フィールも起動されます。ともするとメリディアンも類似しているかもしれません』

「塔に行って、なにが見つかるか見てこようよ(๑•̀ㅂ•́)و✧」

つまり、ケットがメリディアンにorメリディアンでなにをする気かは、気にしなくてもいいかもしれないってことでしょうね。滅却モヤモヤみたいなのがあるなら、それで自動的に全員追い出されるかころころされるので、先にケットを排除する必要はないだろうと。

ということで、重力井戸を使って下層へGO!

降りたところで、SAMがケットの無線を傍受。囮作戦がバレた……というよりは、やはりテンペストを目撃されたんじゃないですかね。『Khi Tasiraに潜入された』と言ってるだけなので、どっちかは分かりません。

ところで、この名前を口にしてるってことは、ケットはここ・これ自体がメリディアンではないとこの時点で知ってたのかな? それとも、「カイ・タシラという名前のメリディアン」という認識なのかな。そのへんは不明。

『全ユニットは"パスファインダー"の無力化と捕獲に集中しろ』

喋ってるのは「アルコン・ソード」。ここで最後に戦う中ボスです。ひょっとして、アルコン船でトラップにかかってるときにアルコンと一緒にいたの、こいつ??

「ライダーを捕まえろって?」

の後のgo through usは、「私らのことは無視ってわけ?」なのかなぁ。ゴー・スルーはいくつか意味があるし、usがヴェトラとドラックのことだけを含むのか、スットコくんも含むのかが分かんない(´・ω・`) しょせんへっぽこすっとこ英語力(´・ω・`)

道中で「この土砂降りの原因って、どっかにあるぶっ壊れた環境プロセッサのせいなのかな」とかスットコくんが言い、ドラックが「がたがた言うな。ちっと降られたからって死にゃあしねぇじゃろ」とか答えてますね。そういやここ、アーマーに水滴がついてることには気付きましたけど、雨降ってることには全然気付いてなかった……。

で、塔に行く左右の分かれ道あたりに来ると、「で、パスファインダー。左、それとも右?」とヴェトラ。

マップ……ここ、ちょっと分かりづらい(´・ω・`)

あちこちに置いてあるケット製の物見て、「奴等ぁここを調査しとるな」とドラック。

ガーデン・タワーのほうへ向かってるせいか、「ワオ。こんなにたくさん木があるとは思ってなかったわ」なんて台詞も出ます。少し後になると、オーバーグロウン、異常成長してるってことも言いますね。

植物をのんきにスキャンしてるところへ、SAMから、敵のシャトルが接近と言われてみたり。

シャトルってことは、船のほうからの増援かな? それともソード氏たちが、移動��ためシャトルをどこかに置い―――って、だからなんでテンペストはシャトルの一つも積んでないのかな?(ಠᾥಠ) そうすればフリーフォールでの突入なんてしなくても済んだのに?(ಠᾥಠ)

そういえば以前に書いているけれどテンペストは外から見るとものけっこう小さくて特にコクピットのあたりは中にいて見てるよりも明らかに小さく(薄く)見えるくらいで格納庫にノーマッドは置けるけどそれより大きいシャトルを更に積みこむのは実際のところ無理なのかもしれないがそんな不自由なサイズのものをパスファインダー専用機にするってのもどうかとぼかぁ思うわけです(←ワンブレス

とりあえずフィーンド登場。……そういやここ、大型の敵もけっこうたくさん出てきた記憶……。

「がんばろう! こいつらぶっ飛ばして、メリディアンげっとだよ!(๑•̀ㅂ•́)و✧」

って、なんかすごいなんつーかこう、役に立たんこと言うスットコくん。さすが若造w がんばりでなんとかなるわけないのが大人の世界(ㅍ_ㅍ) シェパードが「がんばる」みたいなこと言ったことってあったっけな。たぶんない気がする。しっかりしろとか集中しろとか進めとか、そういうことは言ったと思うけど、「がんばれ」はなかったような。あったかな?(いただいた箱1が動き次第また三部作通して遊びたい……っ)

「ここでなにかいいもの見つかるかしら」

「きっと。なんかそんな気がするよ」

みたいなことも言ってるしなぁ。このへんのゆる~い感覚もまた、若さゆえか。

辿り着いたここは、今更ネタバレ気にするまでもなく、アンガラのプロトタイプ保管場所。

「ここでどんな新しいレムナントの驚きが見つかるのかしら」

なんてことを言うねーさん。ほぼ直訳で日本語としてはまあ変でなくても、台詞としてはちょう変(´・ω・`)

へっぽこなりに訳してると、「直訳はできる。意味も分かる。けど台詞として、かつ意訳になりすぎないようにするにはどうしたらいいんだ??」と思うことはほんとしばしばあります。

暗くてよく見えないので、コンソールをいじってライトアップ。

「―――なんてこったい……(°□°`)」

『翻訳中……"パターン1-3。生存適性:56.2%。試験用に転送された遺伝子モデル』

ここにあるのは実験体みたいなものなのか、捕まったアンガラなのかと思うスットコくんですが、SAMがグリフを解読し、これらは遺伝子の設計図作成におけるプロトタイプで、"彼等"はメリディアンを使ってこの星系に生きる種族を設計していた、と判明。

アンガラには種の起源に関する記録がない、とも言ってるのかな。

「だからって何も変わんないよ(E)」と、「彼等はこんなの嫌だろうな(L)」で、またうっかりエモーショナルを選んでしまった……。

「起源がどこにあったって、今の彼等が(価値のないものに)変わるわけじゃない、今までの彼等と同じだよ(๑•̀ㅂ•́)و✧」

「で、メリディアンっていうのはテラフォーミングするだけじゃなくて、生命を作り出すこともできるってわけだけど、なんだってこんなことを?( ತಎತ)」

『レムナント建造者たちの最終目的については、私にはなんとも言えません』

「"奴等"ぁ命を作った。そいつをアルコンは、その命を破壊するために使おうってわけかい」(←これはかなりの意訳)

・「あいつにヘリウスは渡さない(ಠᾥಠ)(E)」

・「メリディアンは武器なんかじゃない( ー`дー´)(L)」 → こっち

「見てよこの技術。"建造者"はメリディアンを偉大なことに使うために作った。優れた科学は、武器として使われるべきじゃない」

『しかしこのシステムは破壊能力も備えています』

というSAMの返事から、カメラがぐーっと煽りに入って、イベントはおしまい。

「ぼくらが先にメリディアンのコントロール握ったら、アルコンがこれ使えないようにしなきゃだよ」

「ジャールの奴はアンガラたちに話さにゃならんな。わしらがここで知ったことを」

「だね。どうやって伝えるかは彼に決めてもらおう」

そんなシリアスな話はそこそこにして、

ひゃっふーとコンソールのところから飛び降りて帰るスットコくん。

「うまくいったのう!」

と言うのは、タワー起動で明かりがついたからかな。そしてそのまま続けて、

「ネバネバしたやつはなくなっとるぞ。なんか隠しとったかもしれん」

……えっ、じいちゃん、そんなこと言ってたの……?(°A°`) てことは、電気水みたいなの溜まってたとこ……たぶんこの真ん中の縦長いくぼんだとこに……もしかしてお宝隠されてたのぉ~~~ッ!?Σ(Ŏ皿Ŏ|||) ……―――うっうっうっ(╥ω╥`)

「小僧……」

「コレハ ナカノヒト(´・ω・`)」

ええ、こんなもんリアルタイムで手を止めて読んではいません。動画で確認してチェックしてるんですなう……オタカラアァァァ……。゚(゚´ω`゚)゚。

って、真面目な話、今回は翻訳用のプレイということもあるし、3周めともなるとお金もアイテムも揃ってるし、特定の宝箱からしか出ない特殊なものと言ったらアーキテクトのごほうびくらい? だから実は宝箱開けるのにはあまりこだらってないんですがw

というわけで続き。

「一つの塔は起動して動き始めたわ。ハブを動かすためには、もう一つね」

けっこう戦闘も激しい。そして戦いながらもしゃべるw

「誰かここに暮らしてたのかしら。それともここはただの巨大なテラフォーミング・ラボだった?」

「わしゃここに住みたかぁねぇな」

とか、

「メリディアンがいったん起動したら、あいつらでも使えるのかしら」

「アルコンの部隊は何年もここにいて、レムナント技術の理解に少しも近づけなかったんだよ」

だから起動したところで使えはしないだろう、てわけです。これは実際にそうだったはずですが、スットコくんのSAMを利用して可能にしてしまった、と。アルコンには既にその計画があるので、ソード氏も「ライダーを捕らえろ」と言ってるわけで。

「ここにゃあ山程明かりがあるのう。もし全部つけたら、眩しくてなにも見えんわい」

ヴェトラが、自分にはそのほうがいい、これらの明かりはsoothなもの、甘美なとか落ち着くとかって意味ですね。そう答えてたりします。

……ちなみにこのあたりの台詞は、南のガーデン・タワーから、北のルイン・タワーへ向かうのに、迷ってうろうろしたり迷っておろおろしたり迷ってきょろきょろしたりしながら戦ってたりして聞きました……。

「足元に気をつけて。雨で滑りやすくなってるわよ」

なんて台詞もありますねぇ。

……それにしてほんと何度マップ見てるんだ我が輩……:( •ᾥ•): 動画として見直してると(再生ではなくサムネでですが)、このへん頻繁にマップ開いて行きつ戻りつしてますw

そーいえばここから行くんだった!! とやっと思い出して辿り着いた、真ん中のところ。

橋を渡ってる間に、「あれがハブね。でもその前にもう一つのタワーへ行かなきゃ」みたいなこと言われたりもします。

で、ルイン・タワー側は『高レベルのスカージ・エネルギーを検知。気をつけてください』とSAMが言うとおり、スカージはあちこちににょろっとしてるし、足元は壊れて電気水の水たまりみたいになってたりするし、壊れたところが燃えてたりもするしっ。

「SAM、どう思う?(´・ω・`)」

『スカージ・エネルギーの強い渦ですね。私が貴方ならば、避けるようにします、パスファインダー』

って言われたそばからこうなった(´・ω・`)

『パスファインダー……』

「今にAIにまで呆れられそうね」

「そんなこと言ってないで助けてえぇぇぇっ(੭ु ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )੭ु」

なんて会話はないので誤解なさらないように。いつもの漫才勝手に挿入してるだけです。

『パスファインダー、このクレーターから、ヘリウスにあるスカージの一因となるエネルギー波が出ています』

……そんなこと言ってないで、見て、ぼくいま、マジでヤバいの……:_(´ཀ`」 ∠)_:

戦闘でこんなに負傷することはないけれど、うっかり電気水に落ちて、↑の状態から瞬く間にこう……。

「てことは、なんであれここで起こったことが、スカージが星系中に噴出した原因だってこと?」

『はい、パスファインダー』

と返事してるときにはバリアが回復したため画面は元に戻りましたが、HPはそのままなわけで……けっこう真剣に救急箱探してました……。

「ふむ。そんなら、レムナントの建造者ってのが、なんかのヘマをやらかしたってことか?」

「これは衝突で生まれたクレーターよ。おそらく一回のね」

このへんは、道中とはいえアンドロメダの謎を解くためには重要な会話です。

……そんなことしてて、また戦闘中に電気水にはまって死にかけたり:((((; ๐ᾥ๐)))):

おもっきしスカージに突っ込んでもみたり:((((; ×ᾥ×)))):

いや、道なりに救急箱がなくて、HPが乏しい状態で進んでるので、バリアが消えるたびに画面が真っ青→赤枠を繰り返してまして。こうして後になって見てみると笑えるのですが、リアルタイムでは「え、まさかこういうオチ方するの今回?」とヒヤヒヤしてましたw

ともあれ無事に辿り着いた北塔の制御室的な場所。

「ワオ。これどうやら焼けちゃってるね(´・ω・`) 動くかな?」

『システム各所へのダメージが起動の妨げになっています』

「そのダメージ、逃がすことってできる?」

『できるでしょう、パスファインダー。追跡信号をブースト……』

メインコンソールを動かすため、4つある他のコンソールを順番に操作せねばなりません。

サイドコンソールにはグリフがついているのですが、ヒント探すより手当たり次第(๑•̀ㅂ•́)و✧

正解は、メインコンソールから見て「右手前・左手前・右奥・左奥」の順。これは床下のラインを辿っても分かるのかもしれませんが、見づらいのでいつもテキトウ(´・ω・`) 間違っても敵一匹出てくる程度だし(´・ω・`)

ちなみにここ、間違うと仲間かなんらかのコメントをくれるので、それ目当てに何度か間違ってみてもいいかも。ヴェトラは「ライダー。自分がなにやってるか分かってる?」みたいなこと言いますねw

そんなこんな言われつつ、4つ全部すいっちょんして、メインコンソールもちょん。

『一時的な修復が完了しました、パスファインダー』

「これがほんとのことを知る唯一の方法ってわけだ」

『翻訳中……"戦闘システム、オンライン。ようこそ、管理者様"』

・「マジでやったよ!٩(ˊᗜˋ*)و (E)」

・「なんだかヤな感じ……(´・ω・`)(L)」 → こっちにしてみた

「これ好きじゃないな。ここから出たほうが良さそう(´・ω・`)」

『システムを修復したことで、付近のなにかが再起動したようです』

「それ見えてるよ、SAM。いいものとは思えないけど(´・ω・`)」

窓(?)の外では、飛空機械っぽいものが動き出してます。

『翻訳中……"探査船、スタンバイ"。―――これまでレムナント船は見てきましたが、そのどれも活動可能ではありませんでした。それは、その船たちがメリディアン・エンジンからの命令を回収(つまりは受信)できないことを示します』

「ん~……”メリディアン・エンジン”ねぇ。SAM、あのさぁ……」

「きみ知ってる?」と言いかけた言いかけたところで、ソード氏に率いられたケット部隊の到着です。まだここまでは来てないけど。

しかも、この室内ではレムナントの防衛マシンが起動。オンドリャアアァァ(ʘ皿ʘ ╬)

そんな戦闘中に、スーヴィからの通信。

『ライダー! スキャンにすごい反応があったわ! 貴方が今いるところ、マルディグラみたいにライトアップされてるわよ!』

ちなみにマルディグラはフランス語。謝肉祭の最終日だそうです。

「それはね、レムナントマシンどもが私たちをふっとばそうとしてるからよ!」

『何が起こってるの? みんな……』(大丈夫?と言いたいのだと思われ)

「今ちょっと話してる暇ないの!(ʘ皿ʘ ;)」

厄介なデストロイヤーですが、幸いいい具合に隙間から攻撃できてます。まずは両サイドのタレット壊してしまえ~!

ナラファイヤー(シールド展開してくるヤツ)も複数出てきたりもしますが、あいつらは積極的に近寄ってはこないのが幸い。

で、レムナントの防衛マシンはすべて駆除できましたが、

「ケットの奴等、あそこでぼくら待ち構えてるだろうな( ತಎತ)」

「これで管理ハブにアクセスできるようになったのよね? もちろん、SAMが間違ってないとしてだけど」

そんなこと言われても、SAMは反応しませんなw

「そうだよ。これで2つの塔は動いたんだから、メリディアンの管制室に行けるはずだよね(๑•̀ㅂ•́)و✧」

というわけで、スクショ枚数も多いので、ここから先は別枠にて!! →後半へ

0 notes

Text

トヨタ 新型 カムリに夏場のジリジリ感や冬場の保温性を防ぐカーフィルム「ウインコス」を施工

平日のみ施工のお客様のみルミクールSD、シルフィードが4,000円引きになります! 透明断熱フィルムは業界最安値!紫外線カット率は99%!赤外線カット率は53%以上!シルフィードは高額すぎて貼れないけど、夏場のジリジリ感や冬場の車内の保温性は欲しい!そんな御客様の低価格の断熱フィルムをご用意しました。

カーフィルム ウインコス GY-5IR 透過率 8%をリア5面に施工します。

施工前、車内から見た外の風景 施工後、車内から見た外の風景 施工前、外観 施工後、外観

カーフィルム ウインコスの特徴

卓越した高断熱性能

夏場の太陽光の熱を遮り、車内の快適空間に貢献します。

人体に有害な紫外線をカット

紫外線UV-Bを99%以上カット。肌の日焼け対策はもとより、車内備品の退色防止などにも効果的です。

高品位なファッション性

高級感ある色合いやメタリック感を実現した、上品でファッショナブルな計20アイテムをラインアップ。自動車の品位を高めます。

プライバシーの保護対策に

車外からの視界をカットし、プライバシー保護効果を発揮すると同時に、車内からは良好な視界を保ちます。

傷がつきにくいハードコートタイプ

フィルム表面に耐磨耗性の高いハードコート処理を施し、フィルム表面をしっかりガードします。

飛散防止対策として

ガラス破損時に、飛散防止効果を発揮します。

さまざまな施工方法に対応

施工効率と仕上がりのよさを両立した製品設計となっています。

トヨタ 新型 カムリの概要

トヨタブランド、FFセダン最上級モデルに位置する「カムリ(CAMRY)」。今回、フルモデルチェンジを行った。「性能」「智能」を突きつめることで「官能」をもたらす心揺さぶる上質セダンをコンセプトに、TNGAに基づきプラットフォーム、ユニット、電子系など全ての部品をゼロから開発することにより、エモーショナルで美しいデザイン、意のままの走り、上質な乗り味を実現。ラインアップは、2.5L 直列4気筒エンジン搭載の「Gレザーパッケージ」、「G」、「X」を用意。最大熱効率41%と高出力を両立したTNGA新エンジン「ダイナミックフォースエンジン2.5」と、進化を続けるハイブリッドシステム(THS II)を組み合わせることで、同排気量クラストップレベルとなる33.4km/Lの低燃費と優れた動力性能を両立。エクステリアは、トヨタ独自のキーンルックの進化により個性を際立たせ、スリムなアッパーグリルと、立体的で大胆に構えたロアグリルを対比させることにより、低重心でワイドなスタンスを強調し、Bi‐Beam LEDヘッドランプは、3層に重なったLEDクリアランスランプで、横方向への広がりと奥行きのある高い質感を表現。インテリアは、スポーティなコックピット空間と広がり感の両立。さらに、ディスプレイ(ナビゲーション、カラーヘッドアップディスプレイ、マルチインフォメーションディスプレイ)の相互リンクによる情報表示により、ドライバーの操作動線と視線移動を最適化することで、運転に集中できるコックピットを実現。また、ナビゲーションとヒーターコントロールパネルが一体となったセンタークラスターパネルには、フラッシュサーフェスデザインを採用。安全装備として、衝突回避支援パッケージ「Toyota Safety Sense P」を全車に標準装備するとともに、後退時の死角に左右後方から接近してくる車両を検知し自動的にブレーキ制御を行う「リヤクロストラフィックオートブレーキ」機能をTOYOTAブランド初採用するなど、安全と安心を提供している。ボディカラーには新色「グラファイトメタリック」を含む全7色を用意。

カーフィルム・カーフィルム名古屋・カーフィルム四日市・カーフィルム東京 ご来店の多いエリア:

東京都 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、狛江市、千葉県、埼玉県 神奈川県 川崎市、横浜市、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、相模原市、寒川町、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、葉山町、平塚市、三浦市、南足柄市、大和市、横須賀市、藤沢市、四日市

カーフィルムを施工するなら施工台数が多い店とカーフィルム種類が豊富な店を選ぶべき!

ここ最近、ディーラーでもカーフィルムの施工台数が激減しているのと、カーフィルムの施工金額が安くなっておりディーラーに委託されている施工業者もカーフィルムの施工だけで生活するのも困難になってきております。 弊社では今まで、あまり他社の悪口などはホームページなどに掲載すると見苦しいので控えておりますが、今回はあまりにもひどいのと詐欺が多すぎなので掲載します。 上記の画像はお客様曰く、透明UVカットプラスIR(断熱)フィルムを貼って頂いたそうです。 しかし、カーフィルムを剥がしてみますと、上記画像のようなビニールテープみたいなフィルムであり、通常のカーフィルムは20~25ミクロンの範囲(セロテープは50ミクロン)ですので、この段階でディーラーはどんなフィルムを使用してるのか疑問に思いました。 次にティントメーターというガラスやカーフィルムの透過率を計測すると、上記カーフィルムは透過率が91%と物凄く透明度が高いので断熱機能が備わってないのではないかと推測しました。 通常のUV99%+断熱フィルムは一番透明度の高いものでも89%だからです。 最後に上記カーフィルムに断熱機能が備わっていないのがわかったのは単純でハロゲンライトでUVカットのみのフィルムと断熱効果があるフィルムを実際に体感するとわかります。 弊社ではお客様がUVのみのフィルムと断熱フィルムの違いで悩んでいるときにこの方法は採用すると、全然、熱さが違う!と感動してくれます。 今回、このカーフィルムを貼っていたお客様はディーラーだから大丈夫でしょうと言っておりましたが、このような詐欺になった原因は最初の序論にあります、ディーラーに委託されている施工業者の生活が大変になったからです。 通常、ディーラーに委託された施工業者はカーフィルムは自分で持ち込んで貼るのが基本です。 そこで、断熱フィルムをディーラーに委託されたにも関わらず、自分の生活が大変だから断熱フィルムの半分以下の値段で貼れるUVカットのみのフィルムを貼ってしまうのではないでしょうか。 尚、施工台数が激減しているので、高額なカーフィルムの在庫は抱えられない等の負のスパイラルにも陥っているのでしょう。 あとは「偽物貼ってもお客にはわかんねえよ」ってのが宜しくないでしょう。 ここまで見ると施工業者だけが悪いように感じますが、本来、ディーラーも監督責任があるのと、施工のみは業者に委託してもカーフィルム原反はディーラー側が用意しないと、こういった詐欺はなくならないのではないでしょうか。 弊社に来たお客様だけでもかなりの詐欺がありましたので、かなり横行してるのでないかと思います。 弊社では東京と横浜に店舗を構えておりますが、1店舗のみでも60万円相当の在庫を抱えておりますので御安心下さい。 追記…弊社ではリアガラスの施工は一枚貼りになりますが、一枚貼りは特許になり、特許の使用料を払うか、リンテック製のフィルムを採用しないと認められておりませんので、そのあたりもお客様のほうで確認が必要でしょう。 クラッシックカーもフロントガラスで一枚貼りです。

カーフィルム・スモークフィルム・車フィルム・車のスモークフィルム・ガラスコーティング世田谷区 ご来店の多いエリア:

楽天市場で洗車用品も販売しております!

※画像をクリックしてください。 DUREZZA(ドゥレッザ) コーティング剤 鉄粉除去剤 車 DUREZZA(ド��レッザ) アイアンカット500ml

0 notes

Text

【再考】跳ね馬流グランドツアラー「フェラーリGTC4ルッソT」《動画レポートあり》

Ferrari GTC4LussoT フェラーリ GTC4ルッソT フェラーリ流のグランドツアラー。 昨今、流行りのようにプレミアムブランドからGT=グランドツアラーが続々とラインナップされている。特に旧くからその傾向が強かったイギリス勢を中心に最近ではドイツ勢も力を入れはじめ、今やその数を数えることすら面倒なくらいだ。そうした中、フェラーリもルッソ・シリーズで応戦するかのように、独自の個性をもって市場に売って出た。もちろん、フェラーリがGT市場に力を入れているのは最近のことではないが、このルッソ・シリーズが違うのは極めて高い実用面である。他のGTが流麗なクーペスタイルを採ることに対し、フェラーリは、ハッチバックスタイルが特徴。つまり、スタイリングにこだわりつつも、完全に割り切っていることが伺える。 V8ツインターボを搭載。 元を辿れば、FF(フェラーリ・フォー)から始まったルッソ・シリーズ。このシリーズというのも、フェラーリにしては珍しく、1ボディ2エンジン体制を敷くからだ。V12エンジンを搭載する「GTC4ルッソ」に対し、V8ツインターボ版が「GTC4ルッソT」と呼ばれ、今回試乗するのは後車のほうである。 実はこのGTC4ルッソTに乗るのは久々。以前、イタリアや日本で乗った時は、特に悪い印象はないものの、かといって褒めちぎるほど感動した覚えはない。フェラーリといえば、どうしてもスポーツモデルのほうがキャラクター的にも際立つゆえ、GTの資質をもっていても理解しにくい���かもしれない。そんな複雑な想いを抱きながら、長いフロントノーズを目的地に向けた。 リヤ駆動だから軽さが際立つ。 特に高速道に乗ってからまず気づくのは、軽快感である。心の中で12気筒モデルと比較してしまうから、そう思わせるのは確かだが、この車格にしては重さをほとんど感じさせない。その要因は、もちろん4気筒すくなくなったエンジン重量だが、それにも増してリヤ駆動としている点だろう。12気筒を積むルッソは簡易型とはいえ4WDシステムを組み合わせるだけに、こちらのほうが余計なものがないぶん、素直に軽さを実感させる。 エモーショナルなV8ツインターボ。 しかもフェラーリは、このGTC4ルッソTに対してスポーツGTというキャラ設定にしているのも重要なポイントだ。すなわち、よりエモーショナルな演出を施し、12気筒モデルと明確な差を設けようというのが狙い。さらに言えば、V型8気筒ユニットは、ツインターボ仕様ということもあって、トルク値は12気筒車が697Nmであることに対し、8気筒は760Nmと上回っている。さすがにパワーは、610psと80psも差がつくものの、それでもこの身のこなしを味わったら12気筒とはおさらばしてもいいさえ思えてくる。 見事な常用域のトルク特性。 というのも、以前乗った時の印象とだいぶ違うからだ。これは個体差というよりは、こなれた感のほうが強く、前回の試乗車がほぼ下ろしたてということだったのだろう、今回の車両のほうが距離が出ているぶん、エンジンの回り方に活気があって好ましかった。スポーツモードにした際のパンチ力も昨今のフェラーリらしく、ターボであっても高回転域まで回るうえ、レスポンスも良い。中でも常用域のトルク特性は素晴らしく、3000〜5250rpmにピークを設定しているのは見事というほかない。 フェラーリらしいクイックなハンドリング! ハンドリングも良好だ。12気筒のルッソではこうはいかない、というくらいその印象は異なり、RWDとしていることに加え、初期反応がフェラーリらしく鋭いから楽しませてくれる。ここがスポーツGTゆえの味付けだろう。それに加え、上手いな!と思わせるのは、こうしてゲインの高いハンドリングであるにもかかわらず、ホイールベースが長いだけあって唐突さがないこと。このバランス感も褒めてやりたくなるくらいにちょうど良い。 「リヤステア」はスポーツモードなら問題なし ただし、これはスポーツモードに限っての話。コンフォートモードは、どこを走っていても微妙な印象だ。これは主にリヤ操舵システムの影響で、コンフォートモードの場合は、切れすぎるきらいがある。これがスポーツモードにすると、通常営業に入るかのようにシャキッとするから、もはやルッソシリーズはスポーツモードのままですべて走ったほうが良いと思う。もちろん、街中で、本当にスローで走行するならコンフォートモードでもいいかもしれないが、そこでもスポーツモードのほうが動きが分かりやすく感じられるから、ときに選択に悩む。 GTであっても本質に変わりなし。 しかし、せっかくフェラーリに乗っているのだから、スポーツモードでいいだろう。いちいち変えるのも面倒だし、そのままスポーツモードでずっと走り続け、ワインディングに差し掛かったときなどは、さほど意識しなくてもこのルッソTは十分に楽しませてくれる。トラクション性能も高いし、電子制御のEデフとSSC3に恩恵を受けて、長いホイールベースを持ちながらも、そこを有利に働かせて存分に攻めることも出来てしまうのだから、さすがはフェラーリ!と叫びたくなる。しかも乗り心地が抜群に良い! 今回、久々に乗って本気でそう思わせた。特にちょっとしたタイトコーナーなどで是非試して頂きたい。フェラーリがGTを造っても本質は変わらないということを思い知らされるはずだ。 REPORT/野口 優(Masaru NOGUCHI) PHOTO/小林邦寿(Kunihisa KOBAYASHI) https://www.youtube.com/watch?v=i8N5Qm-Q-2E 【SPECIFICATIONS】 フェラーリGTC4ルッソT ボディサイズ:全長4922×全幅1980×全高1383mm ホイールベース:2990mm トレッド:前1674 後1668mm 乾燥重量:1740kg 前後重量配分:46:54 エンジン:V型8気筒DOHCツインターボ 総排気量:3855cc ボア×ストローク:86.5×82mm 最高出力:449kW(610ps)/7500rpm 最大トルク:760Nm/3000 – 5250rpm トランスミッション:7速DCT 駆動方式:RWD サスペンション形式:前ダブルウイッシュボーン 後マルチリンク ブレーキ:前後ベンチレーテッドディスク ディスク径:前398×38 後360×32mm タイヤサイズ(リム幅):前245/35ZR20(8.5J) 後295/35ZR20(10.5J) 最高速度:320km/h以上 0 – 100km/h加速:3.5秒 車両本体価格(税込):2970万円 【関連リンク】 https://www.ferrari.com/ja-JP (GENROQ Web編集部) あわせて読みたい * 【NEWS】BMW 新型X5、サハラ砂漠にモンツァを再現して奇想天外なテスト! * 【DEBUT】ランドローバー ディスカバリー.さらに安全性が高まった2019年モデル登場! * 【TOPIC】720Sスパイダー? マクラーレンが最新モデルを12月に発表すると公表。 * 【初試乗】打倒ポルシェを狙う「マセラティ レヴァンテ トロフェオ & GTS」《動画レポート》 * 【DEBUT】最新世代のeDriveテクノロジーを搭載した「BMW 330e」登場! http://dlvr.it/QrqgbN

0 notes

Text

【新車】レクサスRCがマイナーチェンジ。LC譲りのエレガントな外観と高い走行性能を獲得

レクサスGSのフロントセクションを使い、2ドアクーペに仕立てられたレクサスRC。レクサスは、10月2日~14日に開催されるパリモーターショーに、マイナーチェンジを受けた新型RCを出展すると発表しました。 RCは2014年の発売以来、2ドアクーペならではの流麗なデザインと、走りへの情熱を駆り立てる走行性能が自慢で、レクサスの「エモーショナルな走り」のイメージをけん引。 今回発表された新型RCは、最上級クーペのLCで培われた新世代レクサスのデザイン、走りを継承し、より魅力的なクーペに進化することを目標として開発したとしています。 具体的には、独創的かつスポーティなイメージはそのままに、LCの流れをくむエレガントなエクステリアデザインを両立。また、レクサスならではの高い質感や快適性に加えて、運転の楽しさを際立たせる内装に仕立てたそうです。 兄貴分であるLCの「より鋭く、より優雅」な走りを継承すべく、空力性能やタイヤ、サスペンションなどの主要部品が改良されたほか、エンジンの特性やステアリングフィールといった細部にいたるまで作りこみを実施。 2.0Lターボエンジンのアクセル操作に対するレスポンスが向上し、よりダ���レクトな加速フィーリングを実現したとしています。また、サイドウインドウモールのフィン形状化や、リヤバンパーへのダクト追加によるホイールハウス内の圧力変動軽減など、空力性能に徹底的にこだわり、操縦安定性を大幅に向上。 また、19インチホイール装着車にグリップ性能を高めたタイヤを新採用し、優れた操舵応答性を実現。サスペンションは、ストローク速度が極めて低い状態から十分な減衰力を発揮する改良型ショックアブソーバーや、より高剛性のブッシュが採用されています。走行テストを重ねて細部に至るまでチューニングを施すことで、フラットな車両姿勢と高い運動性能を両立できているそう。 こうした改良により、運転操作に忠実な高い操縦安定性と、フラットな車両姿勢や滑らかな走りによる優れた乗り心地を得たとしています。 気になる新型RCの日本での発売は、2018年10月下旬の予定とされています。 (塚田勝弘) あわせて読みたい * 【新車】マツダ・デミオが一部改良。ガソリンエンジンを1.3Lから1.5Lに排気量アップ * 【新車】レクサスNXに特別仕様車「Black Sequence」を設定し、一部改良で「ITS Connect」をオプション化 * 【新車】レクサスRXの圧倒的な存在感を強調する特別仕様車「Black Sequence」が登場 * 【新車】レクサスLXにブラックの内・外装が際立つ特別仕様車「Black Sequence」を用意 * 【新車】レクサスISに特別仕様車「Black Sequence」を設定。2.0Lターボの走りも磨く一部改良を実施 http://dlvr.it/QhcQVd

0 notes

Text

【モーターファンフェスタ2018】スポーツカーは見た目だけではない!ということが再認識できたポルシェブース

「試乗最大」の自動車体験イベントと題して2018年4月22日に開催された、モーターファンフェスタ2018in富士スピードウェイ(MFF)。ポルシェブースにはハイブリッド車のパナメーラスポーツツーリズモと、登場以来多くの人を魅了する911の2台が出展されていました。 ポルシェ911は車両本体価格1788万円のカレラGTS(PDK)を展示。GTSは911の中で最もスポーティでエモーショナルなモデル。外観では後輪駆動車でも44mmワイドなリアホイールアーチと4WDのワイドトレッドボディを採用。さらにブラックのスポイラーリップと大型インテークによってGTS独自の印象を強めています。 搭載されているエンジンは3L水平対向6気筒ツインターボ。最高出力331kW(450ps)、最大トルク550Nmをワイドバンドで発生します。まさに高い走行性能と実用性を両立させたスポーツカーと言えるモデルです。 一方のパナメーラスポーツツーリズモは、車両本体価格1521万3000円のパナメーラ4Eハイブリッドスポーツツーリズモ(PDK)を展示。ルーフラインを高めたパナメーラスポーツツーリズモは2+1というリアシートを採用し、乗車定員は5人。さらにラゲージスペースはリアシート使用時が425L。リアシートを全て格納すると1295Lまで拡大します。 搭載されるパワートレインは、最高出力243kW(330ps)、最大トルク450Nmを発生する2.9LV6ツインターボと定格出力60kWのモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステム。組み合わされているミッションは8速のPDKです。 EV走行換算距離は44.1km/Lが可能ながら、0-100km.h加速は4.6秒。最高速度は275km/hを誇ります。911、パナメーラスポーツツーリズモはスタイリングこそ異なりますが、高い走行性能と実用性を兼ね備えたポルシェらしいスポーツカーなのです。 (萩原文博) あわせて読みたい * 【モーターファンフェスタ2018】ルノー・スポール・ジャンボリー2018 in MFFのフィナーレは、アノ限定車の先行公開 * 【モーターファンフェスタ2018】モデリスタブースのハイエースはリラックスがテーマ * 【モーターファンフェスタ2018】GT-Rのエンジンを積んだハイエースが川畑真人選手のドライブでサーキットデビュー!? * クールなモデル美女、だけど心安らぐ「癒やし系」太田麻美ちゃん【モーターファンフェスタ2018】 * BRZだけじゃない、86オーナーにも人気のSTIパーツとは?【モーターファンフェスタ2018】 http://dlvr.it/QQj1Kg

0 notes

Text

【新型レクサス・LS試乗】新型LSの目指す姿を具現化できた500と、今後の熟成に期待したい500h

新型レクサスLSはハイブリッド車のLS500hとガソリン車のLS500の2モデルが設定されており、それぞれのモデルにスタンダード、Iパッケージ、Fスポーツ、バージョンL、エクスクルーシブの5つの仕様が用意されています。 新型レクサスLSはフラッグシップセダンに求められる静粛性、快適性というショーファードリブンな要素に加えて、世界最高峰のハンドリングによるエモーショナルな走行性能を目指して開発されています。一方、搭載されているパワートレインは環境性能を向上させるため先代からダウンサイジングが図られているのが特徴です。 LS500hにはシステム合計264kW(359ps)を発生するマルチハイブリッドシステムを搭載。3.5LV6ガソリンエンジンと2つのモーターを組み合わせたハイブリッドシステムに、10段変速制御によるリズミカルな変速が可能なCVTが組み合わされています。JC08モード燃費は2WD車が16.4km/L、4WD車が14.4km/Lと高出力と低燃費を両立しています。 一方のLS500には、最高出力310kW(422ps)を発生する新開発の3.5LV6ツインターボエンジンを搭載。ミッションはアクセル操作にリニアに反応するダイレクトシフト10速ATが組み合わされ、JC08モード燃費は2WD車が10.2km/L。4WD車は9.8km/Lと駆動方式の違いによる燃費の悪化を最小限に抑えています。 今回試乗したのはLS500hエクスクルーシブ、LS500 Fスポーツ、LS500エクスクルーシブAWDの3台。新型レクサスLSのテーマである世界最高峰のハンドリングによるエモーショナルな走りが具現化されていたのは、LS500 Fスポーツでした。 Fスポーツは上下、ピッチ、ヨー、左右、前後、ロールというクルマの6つの動きを制御するアクティブスタビライザー付きのVDIMを搭載。幅広い速度域で意のままの車両応答性と自然なロールを実現。そしてアクティブスタビライザーによってフラットな姿勢を維持してくれます。 LS500Fスポーツの高いハンドリング性能は全長5mを超える大きなボディを操っていることを忘れてしまうほど機敏なものとなっています。新設計された3.5LV6ツインターボエンジンもレスポンスが鋭いだけでなく、重量のあるLSのボディを軽やかに走らせることができます。 一方、LS500hは先代の5LV8+モーターから3.5LV6+モーターへとパワートレインが変更されたこと。加えて、空力特性の向上したボディによってエンジンが始動した際のエンジン音が車内へ侵入してくることが気になるポイントでした。 そしてラグジュアリー仕様のエクスクルーシブはガソリン車、ハイブリッド車ともに走行中の微少な振動が気になります。リアシートに座ってリアモニターやスマートフォンを見てみると、その微少な振動によって疲労感を感じました。これは新型LSが装着したランフラットタイヤをまだ十分に履きこなせていないということかもしれません。今後のサスペンションの熟成が待たれるところです。 注目の先進安全装備ではレクサスセーフティシステム+Aを搭載。自動運転につながる高度運転支援技術「レクサスコドライバー」を搭載することで、ドライバーの方向指示レバー操作が合図となり、周囲の道路環境を監視し、最適なタイミングで操舵、加減速を行い車線変更してくれます。またリアシートだけでなく、フロントシートにもマッサージ機能が装備されるなど極上の快適性が実現。まさに日本のおもてなしが具現化されたフラッグシップセダンと呼べるクルマに仕立てられています。 (萩原文博) あわせて読みたい * あの話題のSUVが遂に!? 2018年1~3月発売予定の新車情報【輸入車編】 * 各メーカーの主力モデルが刷新!2018年1~3月発売予定の新車情報【国産車編】 * 新型スズキスペーシア試乗・軽量ボディと高効率パワーユニットの相乗効果で走りに余裕が増しています【読み上げてくれる記事】 * 水平対向4気筒の718ボクスターSは「懐かしいボクサーサウンド」がする * 【ルノー・トゥインゴGT試乗】予想を裏切らない小気味よい走り。 http://dlvr.it/QGJZx9

0 notes

Text

2017-2018 日本カー・オブ・ザ・イヤー決定! ボルボXC60が初の栄冠! トヨタハイブリッド車1000万台、インディ500日本人初優勝の佐藤琢磨も特別賞に!【ニュース・トピックス:event】

日本カー・オブ・ザ・イヤー2017-2018の目次一覧 * 稀にみる大接戦を制したのは「ボルボXC60」!激戦の訳とは? * ボルボXC60受賞ポイントは? * イノベーション部門賞は「トヨタ プリウスPHV」 * エモーショナル部門賞は「レクサスLC」 * スモールモビリティ部門賞は「ホンダN-BOX」 * 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞は「トヨタ、ハイブリッド車の世界累計販売が1000万台突破」 * 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞は「佐藤 琢磨さん」インディアナポリス500マイルレースで日本人初の優勝 <お勧め記事> ■稀にみる大接戦を制したのは「ボルボXC60」!激戦の訳とは? 2017-2018 日本カー・オブ・ザ・イヤーが決定した。今年の日本カー・オブ・ザ・イヤーは、10ベスト選考から激戦必須とみられていた。 日産とスバルが完成検査不正問題で、エントリーを辞退。日産からエントリー予定だった電気自動車リーフは、日本カー・オブ・ザ・イヤーを争う一角とされていただけに、リーフに入る予定だった点がどの車種に流れるかが注目されていた。 また、今年は圧倒的な実力車というモデルがあるというよりは、10ベストカーすべてが高いレベルにまとめられていたことも、接戦の大きな理由でもある。 そんな大接戦を制したのがボルボXC60だ。ボルボとしては、初の日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞となる。さらに、国産車を抑え日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したモデルは、フォルクスワーゲン ゴルフ以来2台目という快挙となった。 受賞得点は、294点。2位となったBMW5シリーズが、242点。3位のトヨタ カムリが232点。4位のスズキ スイフトが210点と、1位から4位までが200点台という超接戦だった。 前年の日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したスバル インプレッサは、420点を獲得。2位のトヨタ プリウスは371点。昨年では、2位でも371点という高得点を獲得していることから、いかに今年が激戦だったかが分かる。 ■ボルボXC60受賞ポイントは? <授賞理由> 扱いやすい手頃なサイズのボディに現代のSUVに求められる快適性、機能性、運転の楽しさなどの要素を高い次元でバランスさせた。そして、いかにも北欧デザインと感じさせる美しい内外装と、そのクオリティの高さは見事。さらにボルボらしい安全装備の充実ぶりも素晴らしい。また、プラグインハイブリッドを含む豊富なパワートレーンを用意したことも高く評価した。 <ボルボXC60に10点を入れた選考委員 藤島知子のコメント> 現実に起こる事故被害を見据えて、いつの時代も安全への取り組みに弛まぬ努力を続けてきたボルボ。XC60はフラッグシップの90シリーズから受け継いだ予防安全機能に加えて、ドライブの負担を減らす運転支援機能を全車に標準装備してきたことに志の高さが伺える。 見る人の心を捉えるのは、北欧の風を感じさせるスカンジナビア・デザイン。計算されたフォルムで描かれたエクステリアの佇まいも美しいが、レザーや木目を効果的にあしらったインテリアのしつらえ、ホームタウンであるイェーテボリのコンサートホールの音響を再現するオーディオシステムも心を躍らせる装備の一つ。ストレスの少ないドライブ環境は大切な人と過ごす時間を充実したものに変えてくれるだろう。 プラグイン・ハイブリッド仕様の「T8」は、単に低燃費で高い次元の快適性をもたらすだけでなく、「静」と「動」の二面性にドキドキさせられてしまった。 <得点傾向> 満点となる10点を獲得した数は、カムリに負けている。それでも、ナンバー1になれたのは、0点を付けた選考委員が少なく、まんべんなく高得点を獲得したことが勝因。カムリは逆に、10点こそXC60に勝ったものの0点も多かったことが敗因となった。 ■イノベーション部門賞は「トヨタ プリウスPHV」 <授賞理由> クルマの電動化という流れの中で、PHVのメリットを最大限に実現した。多くのメーカーによるPHVが1モーターであるのに対してプリウスPHVは2モーターを採用し、それを巧みに制御することであらゆる領域で低燃費を維持する。さらに、ソーラー充電の本格的な実用化などもイノベーティブであると判断した。 <得点傾向> プリウスPHVは、206点を獲得。2位にはメルセデス・ベンツSクラスが90点を獲得。プリウスPHVの圧勝だった。Sクラスは、1,000万円を超える高額車。高級車なので、優れたテクノロジーが採用されるのは、ある意味当然のこと。こうした部分もマイナス要因になったようだ。 ■エモーショナル部門賞は「レクサスLC」 <授賞理由> 見る者に大きなインパクトを与えるダイナミックで美しく独創的なスタイリング。さらに、マルチステージハイブリッド車、5L V8エンジン車ともにドライビングの楽しさに満ちあふれている点などから、レクサスブランドを牽引するにふさわしい、もっともエモーショナルなモデルであると高く評価した。 <得点傾向> レクサスLCは288点を獲得。2位となったアルファロメ ジュリアは193点となった。エモーショナルという賞のイメージ的には、クーペのLCがやはり有利となった。ジュリアは、保守的なセダンであることを考えると、かなり高く評価されたといってもいいだろう。 ■スモールモビリティ部門賞は「ホンダN-BOX」 <授賞理由> プラットフォームとパワートレーンを一新するなどで、軽自動車規格の中で最大級のキャビンを確保、機能的で使い勝手のいいスペースを実現。また、走りは軽快で上質なハンドリングには安心感がある。さらに安全運転支援システムの“ホンダセンシング”を全グレードに標準装備した点も大いに評価した。 <得点傾向> ホンダN-BOXは、まさに圧勝といえる467点を獲得。2位のミラ イースは77点となった。軽自動車のスタンダードともいえるワゴンRでさえ46点しか獲得することができないほど。新車販売台数でもナンバー1であるN-BOXの実力がここでも発揮されたことになる。 ■日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞は「トヨタ、ハイブリッド車の世界累計販売が1000万台突破」 <授賞理由> トヨタ自動車は1997年に世界初の量産ハイブリッド車であるプリウスを発売して以来、2017年1月までの約20年間に世界で累計1000万台のハイブリッド車を販売。これによる地球環境改善への貢献は大きく、さらに世界の自動車メーカーへ影響を与えて環境対応車の普及を促した。以上の点を高く評価した。 ■日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞は「佐藤 琢磨さん」インディアナポリス500マイルレースで日本人初の優勝 <授賞理由> 2017年5月、世界三大レースのひとつに数えられる「インディアナポリス500マイルレース」にアンドレッティオートスポーツからエントリー。ダラーラDW12ホンダを駆って、日本人初の優勝という快挙を成し遂げた。この偉業を高く評価して、日本の自動車史に大きく記録しておくべきであると判断した。 【関連記事】 * 2017-2018 日本カー・オブ・ザ・イヤー 10ベストカー決定! 今年のベスト10は、このクルマ!この中から、今年のナンバー1が決定! * 2016-17 日本カー・オブ・ザ・イヤー決定! 今年のナンバー1は「スバル インプレッサ」! 受賞理由、受賞の秘密も公開!? * 2016-17 日本カー・オブ・ザ・イヤー 10ベストカー決定! 今年のベスト10は、このクルマ! * 日本カー・オブ・ザ・イヤー関連情報一覧 この記事をCORISMで読む→ http://dlvr.it/Q70XvB

0 notes

Text

トヨタ ハイラックス新車情報・購入ガイド 13年ぶりに8代目が登場! ピックアップというより、高級クロカン4駆的仕上がりが魅力【ニュース・トピックス:トヨタ】

トヨタ ハイラックス新車情報の目次 * 少ないなりに根強い人気があるピックアップトラック * まさかの最小回転半径6.4m! 全長も長く、日本では扱いにくい? * アイドリングストップ機能が無いため燃費は物足りないが、400Nmを誇る力強い2.4Lディーゼルエンジンを搭載 * 圧巻の悪路走破性能をもつ4WD機能を搭載したハイラックス * トヨタ ハイラックスのグレード選び * トヨタ ハイラックス価格 * トヨタ ハイラックス燃費、スペックなど <お勧め記事> ■少ないなりに根強い人気があるピックアップトラック トヨタは、ピックアップトラックの「ハイラックス」をフルモデルチェンジし発売を開始た。ハイラックスは、このフルモデルチェンジで8代目となった。 この8代目新型トヨタ ハイラックスは、なんと13年ぶりの復活だ。ハイラックスのようなピックアップトラックが姿を消したのには、色々な理由がある。日本マーケットでは、ハイラックスの本格的な4WD性能を必要とする場所がないくらい道路が整備されていること。また、荷物を積むクルマという点では、ハイエースのような屋根がある1BOXの方が使い勝手が、よいなどがあった。 こうしたピックアップトラックを趣味のクルマとして使おうとしても、全長が5mを超えてしまい日本では扱いにくく、車検も1年毎、さらには高速道路の料金も高くなる。日本の法規に対応するなどすると多額のコストがかかるなど、日本でハイラックスを売るメリットが、あまり見いだせないことなどにより撤退した。 ハイラックスは1968年の発売開始以来、約180の国および地域で販売され、累計世界販売台数は約1,730万台と、世界各国で売られている。8代目新型トヨタ ハイラックスはタイで生産され、主に発展途上国で販売。 タイは右ハンドルで日本マーケットに対応しやすく、フルモデルチェンジを機に日本の法規に合致させることが開発時に織り込まれていれば、日本へ輸入することも容易になる。 また、三菱では同じピックアップトラックであるトライトンを台数を限定し、タイから日本に何度か導入している。このトライトンは、導入台数が少ないということもあり、すぐに完売した。つまり、たくさん売れるカテゴリーではないものの、少ないなりに一定の販売台数が見込める。こうしたことも加わり、13年ぶりの導入になったのだろう。 ■まさかの最小回転半径6.4m! 全長も長く、日本では扱いにくい? 8代目新型トヨタ ハイラックスの外観デザインは、ピックアップトラックというよりは、今時のSUVっぽい洗練されたデザインになった。「タフ&エモーショナル」をコンセプトに、迫力と躍動感を表現したという。 ボディサイズは、全長5,335×全幅1,855×全高1,800㎜となった。三菱トライトンが、全長5,200×全幅1,815×全高1,780㎜なので、トライトンと比較するとやや大きいボディサイズとなる。 ただ、日本で使うことを考えると、かなり大きく扱いにくいのは確実。とくに、全長が長いので、ファミレスやショッピングセンターなどの駐車場では、駐車枠から少々はみ出してしまうだろう。 また、このサイズでありながら、最小回転半径が6.4mというのも扱いにくさをさらに助長させている。せめて、トライトンの5.9mくらいまでに抑えてほしいくらいだ。 日本に導入されるハイラックスは、かなり上級仕様。そのため、インテリアもかなり質感が高い。メーターは、自発光式のオプティトロンメーターを採用。ブルーに光るタイプで、なかなかスポーティだ。 日本に導入されたハイラックスは、ダブルキャブの4WD車のみ。後席には、グレードにより6:4分割もしくは一体式のチップアップシートが装備されている。荷室は、最大積載量500㎏となっている。 外板色は、新規設定色ブラッキッシュアゲハガラスフレーク(オプション設定)とアバンギャルドブロンズメタリックを含む全9色と豊富。内装色は、新規設定色ニュートラルベージュを含む全2色の設定となっている。 ■アイドリングストップ機能が無いため燃費は物足りないが、400Nmを誇る力強い2.4Lディーゼルエンジンを搭載 8代目新型トヨタ ハイラックスに搭載されたエンジンは、2.4Lディーゼルエンジン「2GD-FTV」型。可変ノズル式ターボチャージャーや空冷式インタークーラー、コモンレール式燃料噴射システムなどの採用により、150ps&400Nmを発揮する力強いエンジンだ。 また、DPR(排出ガス浄化装置)や尿素SCRシステムなどの採用により、排出ガスをクリーン化。日本の排気ガス規制に対応している。ただし、アイドリングストップ機能は用意されていないことや、車重が2トンを超えることから、燃費は11.8㎞/Lに止まっている。 そして、安全装備面は、ピックアップトラックとしては非常に高いレベルにある。歩行者検知式自動ブレーキや車線逸脱警報、ドライブスタートコントロールがZグレードに標準装備化されている。また、サイド&カーテン、ニーエアバッグは全車に標準装備化されている。 ■圧巻の悪路走破性能をもつ4WD機能を搭載したハイラックス 日本に導入されたハイラックスは、すべて4WD。この4WDシステムは、ダイヤル操作で駆動方式を選択できるパートタイム4WDシステムがを装備されている。ダイヤル式トランスファー切替スイッチが用意されており、H2、H4、L4の3つから選択できる。 H2は、市街地や高速道路などで、静粛性や燃費性能に優れた2輪駆動。H4は、不整地や滑りやすい路面で快適性と走破性を両立する4WD。L4は、滑りやすい悪路など低速時となる。 そして、リヤサスペンションは伝統のリジッド式で、高い走破性をもつ。こうした優れた悪路に対応するメカに、ヒルスタートアシストコントロールやアクティブトラクションコントロール、ダウンヒルアシストコントロールなどの電子制御技術も加わった。これにより、ハイラックスは様々な路面状況に応じて駆動力を制御することが可能となっている。 この悪路走破性能は、圧巻といった印象で、人が歩くのも容易ではないような場所でもハイラックスは何事もなかったように走行することが可能だ。日本であまり使うことのない性能とはいえ、この圧倒的な走破性能を持っているということが、ハイラックスを買う理由にもなっている。 ■トヨタ ハイラックスのグレード選び 8代目新型トヨタ ハイラックスのグレード選び。あまり売れないということもあり、ハイラックスの仕様とグレードはシンプルだ。エンジンは、2.4Lディーゼルのみで駆動方式も4WDのみ。また、ダブルキャブのみとなっている。 こうした仕様で、グレードは2タイプでXとZが設定された。ハイラックXの価格は3,267,000円。ハイラックZの価格は3,742,200円となった。グレード間の価格差は約48万円。 このXとZの違いは明確。安価なXは、豪華装備を排したビジネス仕様。対してZは、豪華装備や安全装備を装着した個人で楽しめるレジャー仕様となっている。 個人で使うのなら、もはや選択肢が無いのでZグレードとなる。このグレードは、歩行者検知式自動ブレーキやエアバッグ類も標準装備化されているので、安心して乗れる仕様になっている。また、LEDヘッドライトやオートエアコンも標準装備している。オプションもナビくらいしか設定がない。4WDの機能は、さらに高性能になっており、Xに比べアクティブトラクションコントロール、ダウンヒルアシストコントロール(DAC)制御、リヤデフロックが追加されている。 ハイラックスのリセールバリューは、13年ぶりということもあり、高くなるのか安くなるのか判断は難しい。限定で導入され、流通量が少ない三菱トライトンは高値維持。ハイラックスは、限定ではないのでトライトン並みのリセールバリューを維持できるは微妙なところだ。ただ、それほど売れるクルマではないので、一般的なクルマ並みより上となる可能性は高い。こうしたピックアップトラックの需要は、少ないなりに安定してあるからだ。 ■トヨタ ハイラックス価格 ■トヨタ ハイラックス価格 ・ハイラックスX 3,267,000円 ・ハイラックスZ 3,742,200円 ■トヨタ ハイラックス燃費、スペックなど 代表グレード トヨタ ハイラックスZ ボディサイズ[mm](全長×全幅×全高) 5,335×1,855×1,800mm ホイールベース[㎜] 3,085㎜ 車両重量[kg] 2,080kg 総排気量[cc] 2,393cc エンジン最高出力[kw(ps)/rpm] 110〈150〉/3,400 エンジン最大トルク[N・m(㎏-m)/rpm] 400〈40.8〉/1,600~2,000 ミッション 6速AT JC08燃料消費率[km/L] 11.8km/L 定員[人] 5人 価格 3,742,200円 レポート 編集部 写真 トヨタ 【関連記事】 * トヨタ ハイラックス新車情報・購入ガイド 8代目新型ハイラックスは、タフさに磨きをかけクリーンディーゼルを搭載! 日本導入時期、価格は? * トヨタ ランドクルーザー70シリーズ新車情報・購入ガイド 祝! 30周年! 期間限定復活! 覚悟が必要な燃費6.6㎞/L! 燃料タンクは130L! * トヨタ ランドクルーザー70試乗記・評価 今時のSUVだと勘違いすると、イタイ目に合う超タフネスさが魅力!? * 【トヨタ ランドクルーザー プラド 試乗評価】ランクル200を越える悪路走破性 * トヨタ ランドクルーザー プラド新車試乗評価 オン&オフで熟成が進んだ本格派クロスカントリー4WD * トヨタ ランドクルーザー70試乗記・評価 30周年記念で復活! 期間限定の本格派オフローダーの実力は? * 三菱L200(トライトン)新車情報・購入ガイド スポーツ・ユーティリティ・トラック(SUT)とは? 2.4Lクリーンディーゼルを搭載し欧州初公開!【ジュネーブショー】 * バンコク国際モーターショー 【タイの三菱車を試乗評価!】 * タイ関連記事一覧 * SUV新車情報・試乗評価一覧 この記事をCORISMで読む→ http://dlvr.it/Psn4mh

0 notes

Text

【東京モーターショー2017】レクサスは世界初公開のコンセプトカーを筆頭に新型LS、LC、NXを公開

東京モーターショー2017、レクサスからは世界初公開となるコンセプトカーを含む全12車種が出展されます。コンセプトカーは10月25日のプレスデーで公開されますので、現時点での目玉は新型レクサスLSです。 1989年に初代LSが発売されて以来、世界の高級車に衝撃を与えた静粛性の高さに加えて、滑らかな走りや快適性などが評価されてきました。 5代目となる新型LSは、セダンとして十分な居住性を確保しながら、斬新なクーペシルエットを両立したスタイリングやエモーショナルな走りに加え、数々の先進技術を装備することで、新生レクサスの象徴的モデルになりそうです。 新型LSは「GA-Lプラットフォーム」により実現したというクーペシルエットが特徴で、運転に集中できるコクピットとフラッグシップセダンにふさわしいくつろぎの空間が融合したインテリアが特徴。 エンジンは、新開発V型6気筒3.5Lツインターボ搭載を搭載し、新技術によるエモーショナルかつ優雅な走りもアピールポイントになっています。ほかにも「おもてなし」を実現する快適装備や予防安全パッケージ「Lexus Safety System + A」をはじめとする先進の安全技術も用意されています。 新型LS以外では、2017年3月に発売したラグジュアリークーペ「LC」や、マイナーチェンジした「CT」「NX」などが出展されます。 (塚田勝弘) あわせて読みたい * 【東京モーターショー2017】日産は世界初公開のコンセプトカー「LEAF NISMO Concept」や「セレナ NISMO」を披露 * 【東京モーターショー2017】メルセデス・ベンツがアジアプレミア4台、ジャパンプレミア2台を含む21台を出展 * 今年のモーターショーには「アレ」がくる!ネオレトロなカスタムコンセプトが登場 * 【東京モーターショー2017】ホンダがHonda Sports EV Concept を世界初公開 * 登場目前!レクサス RC Fの高性能スペシャルモデルがニュル疾走! http://dlvr.it/PsCPH4

0 notes

Text

デザインは妥協しない!「いすゞプラザ」に込められた、社内デザイナーの想いとは?

創立80周年記念の一環として今年4月にオープンした「いすゞプラザ」。実は企画段階から社内デザイナーが大きく関わっていたのをご存じでしょうか? 今回は、中心となったお二人に当時のお話を聞きました。 ── まず、社内デザイナーが関わった経緯ついて教えてください 「そもそもは、デザインセンターを含めた4部署が集まり、プラザの企画書を作ったことが発端です。私(中尾)はそれまで10年以上モーターショーの展示を担当してきましたので、デザインの観点から統括する立場で参加しました」 ── 基本的には、外部の設計事務所などに依頼するわけですよね? 「はい、今回は坂倉設計研究所と丹青社に参加いただき、いすゞのデザイナーが協力して進めました。社内デザイナーは最終的に10名程度参加したでしょうか」 ── 社内デザイナーの具体的な役割は? 「いすゞのデザインフィロソフィである「ヘキサポッド(HEXA-POD)」を外部デザイナーに理解してもらうことから始めました。そのために、まずプラザのロゴマークを社内で作成し、これを中心に意思統一を進めました」 ── この手の施設は、社外の有名デザイナーに依頼する例が多いですが… 「あくまでいすゞのカラーを発信することが大切ですから、それではダメ。私たち自身が丁寧に説明し、出てきたデザイン案をすべてチェックする。その繰り返しが重要です。もちろん、社内の共通理解も重要なテーマでした」 ── たしかに、シンプルな外観はいすゞ車のエクステリアに通じますね 「今回お願いした会社は業界を代表するプロ集団ですから、私たちの説明をしっかり理解していただき、的確な案があがってくる。こうしたデザイナー同士のコミュニケーションこそが私たちの役目です」 ── 内装ではどのような点にこだわりましたか? 「館内はいすゞのビジュアル・アイデンティティに沿い、白、グレー(オフブラック)を基本に、赤を差し色に使いました。館内を貫く「いすゞウェイ」からアテンダントの制服まで、色使いを徹底しています」 ── 最後に、社内デザイナーによる統括は成功しましたか? 「もちろん(笑)。社会(街並み)といすゞ(トラック・バス等)の接点をモチーフに抽象化したロゴマークを中心に、社内外へメッセージを出せた。言葉を可視化できるのがデザイナーの力です。プラザはすでにいくつかの賞候補になっていますが、これも全員が同じ方向を見て取り組んだ結果だと自負しています」 [お話を伺った方] いすゞ自動車株式会社 コーポレートコミュニケーション部 プラザグループ シニアエキスパート 中尾 博 氏(写真右) デザインセンター プロダクト第一グループ 杉浦 康 氏(写真左) (インタビュー・すぎもとたかよし) あわせて読みたい * 【バンコクモーターショー2017 その9】いすゞの主力D-MAX、mu-Xに1.9Lの新開発エンジンを搭載するSUVとピックアップ * エモーショナルとシンプルは両立する! マツダ・CX-5の新しい魂動デザイン(後編) * アイシン精機「ミラノデザインウィーク2017」に出展。自動運転、コネクテッド、ゼロエミッション」を表現 * 初の国産ハイブリッド連節バスを、いすゞと日野が共同開発 * トヨタC-HRのデザインをまとめたディレクターが語った「想い」とは? http://dlvr.it/Pc5vl4

0 notes