Text

Тимур СЕЛИВАНОВ. Книжные страсти: рецензия на семь (плюс две) книги о книгах

Думаем, что статей и рассуждений о книгах вы уже достаточно прочитали на наших страницах – так что хватит стоять на месте, пора переходить на следующий этап, углубиться и начать рассуждать о КНИГАХ О КНИГАХ. Свою свежайшую рецензию на одну советскую серию КНИГ О КНИГАХ предоставил нам Тимур Селиванов.

Я прочел немало книг о книгах, библиофилах и библиотеках, но до недавнего времени делал это бессистемно, какая под руку попадется — ту и открывал. В конце апреля я, ради читательской самодисциплины, взялся за серию прозаических антологий «Писатели о книге, чтении и библиофильстве».

Зачем я собираю и читаю книги о книгах?

Книги о книгах — это книги о кропотливом, незаметном, самозамкнутом труде ради труда, об упорядочивании порядка и систематизации систем; они обнажают блаженную бессмысленность гуманитарной работы; они — про то, что культура всегда начинается заново, с личных усилий каждого человека, и умирает с ним; они воспитывают во мне чувство незаконченности и неустойчивости человека; это медитации на потерю, пустоту — не изначальную, а именно что продырявленную, пустоту разрухи.

Книги о книгах не пользуются спросом, если судить по низкому ценнику на эту литературу у букинистов; из библиотек ее тоже нередко списывают, причем в идеальном состоянии; таким образом собирать книги о книгах легко и приятно. По теме есть обозримое количество русскоязычных источников, особенно если исключить из поисков специальные издания вроде собраний экслибрисов или каталогов редких книг. Читать книги о книгах не слишком тягостно; даже в самой ерундовой публикации найдется указание, например, на забытого писателя или смешной эпизод из жизни библиофилов. А есть и неувядающая классика, малоизвестная за пределами жанра — например, «Библиофилы и библиоманы» Кунина, «За мертвыми душами» Минцлова, «Читайте старые книги» Нодье.

Что представляет из себя серия и как я ее читал?

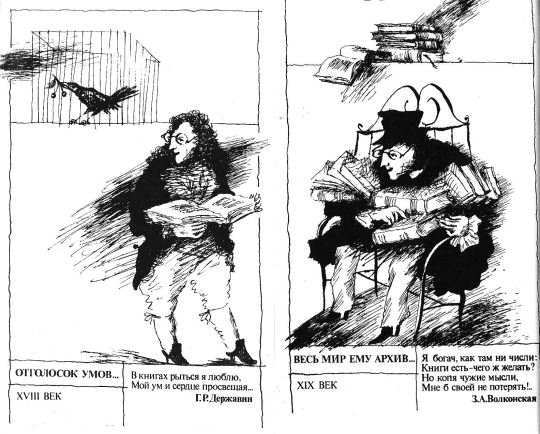

Серия семитомная, книги выходили с 1979 по 1988 гг. в издательстве «Книга». В сборники вошли не только рассказы, но и эссе, доклады, отрывки из романов, повестей, автобиографий. Каждый из сборников объединен по страновому и/или временнóму признаку.

Я читал книги по порядку их выхода, а не по датам написания оригинальных текстов. Сборник англичан и французов «Корабли мысли» переиздавался с дополнениями, я прочел как раз второе издание. Восьмая книга в серии («Листая вечные страницы») — сборник best of, в который проскочили шесть уникальных материалов; с ними я тоже ознакомился. Более узконаправленную книгу того же издательства («Книжные страсти. Сатирические произведения русских и советских писателей о книгах и книжниках») я перечел в дополнение к книгомарафону.

Покнижный разбор

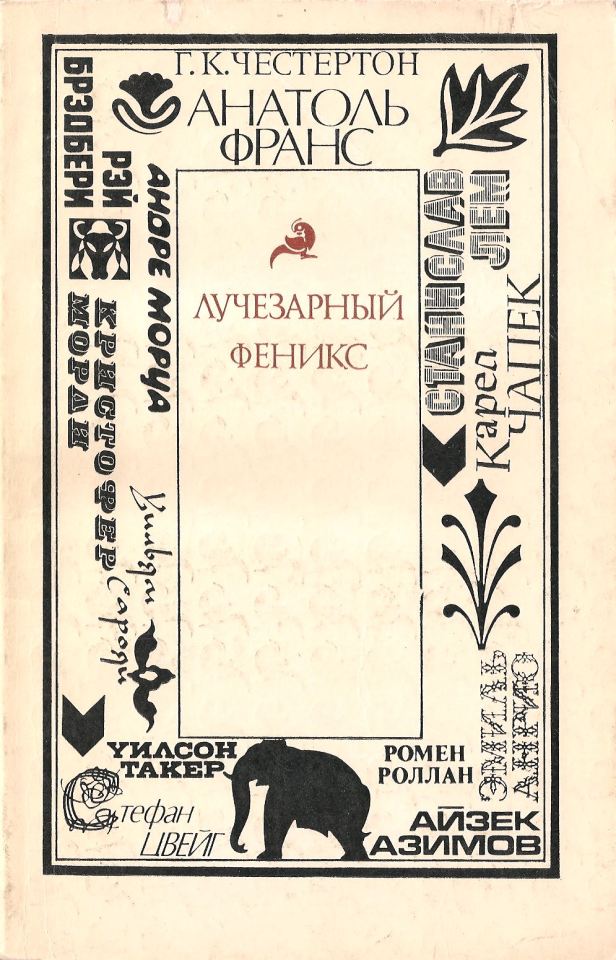

Серия началась с низкого старта — первая книга («Лучезарный феникс») нехороша. В ней собраны тексты зарубежных писателей XX века, причем с заметным креном в фантастику (шесть рассказов из 25). Вероятно, тому виной позднесоветская популярность жанра. Для примера приведу сюжетец от Уилсона Такера: к писателю на дом прибывают агенты ФБР и расспрашивают, как он умудрился рассекретить в своих опусах военные тайны. Писатель ссылается на энциклопедию, которую ему недавно продал коммивояжер. Агенты листают энциклопедию, белеют, сереют и конфискуют ее, а писателю запрещают писать про гостайны. Оказывается, что коммивояжер — засланец из будущего, и продает книги своего времени, в котором тайное стало явным. Спустя некоторое время он приезжает еще раз и еще раз продает писателю энциклопедию. Конец. Ни сти��истикой, ни интересными типажами, которые могли бы вытащить историю из пропасти, Такер похвастаться не может. Остальные представители жанра, включая и венценосного Брэдбери, тоже отписались бесцельно и бесполезно; мысли у них настолько куцые и одичалые, что не сгодились бы и на афоризмы. К счастью, в следующих антологиях фантастика почти что не встречалась.

Неприятно удивил Марк Твен: он выдумал одну остроту на тему: «После смерти Диккенса куча малознакомых с ним людей бросились рассказывать о связях с ним», — а потом с небольшими вариациями повторил ее подряд еще 11 раз (это точный подсчет) и с тем закончил рассказ. Позже сходную тему разрабатывал отечественный сатирик Аркадий Бухов, но справился с ней куда изящнее — см. рассказ «Девяносто листов».

Встречается в «Фениксе» и возвышенное пустословие о важности Книги как передатчика человеческого опыта и так далее, и тому подобное. К сожалению, этот поджанр литературы о книгах очень живуч и проникает во все подобные публикации; ни один из сборников серии сей печальной участи не избежал. В чем видели его ценность редакторы, зачем писатели повторяли друг за другом одну и ту же мысль на разные лады — не знаю и знать не хочу.

Удачи сборника — во-первых, «Мендель-букинист» Цвейга, двухчастный (первая часть — портретная, вторая — трагическая, о столкновении с ужасами военной Европы и победе памяти) рассказ о великом библиографе, человеке книжном без примесей. Помимо вообще красот и драматичности, автор наметил интересную для самостоятельной работы тему: библиофилия как секуляризованная религия. Описанием сект и толков в книгопоклонничестве можно было бы изящно дополнить «Новое сектантство» Эпштейна.

Еще три рассказа подряд тоже дают материал для спекуляций, но сами по себе смастерены хуже. Их уместнее рассматривать как реплики в культурологическом диспуте, сами по себе они только отщипывают кусочки от крупных тем.

Чеснат описывает забавный книжный акционизм: участник библиофильского кружка издал пустую книгу (якобы сборник своих стихов) и передал товарищам, а те, из нежелания портить упаковку, оставили ее нераспечатанной, но нахваливали между собой прямо по Байяру. Минус рассказа в том, что интрига угадывается с самого начала, но ее усердно сберегают к финалу. Лучше было бы и не раскрывать книгу, а только ходить вокруг да около, чтобы из самой авторской позиции было ясно: не читали; а еще можно было бы прервать рассказ на снятии печати, чтобы вышел такой антифинал.

Другой эксперимент описывает Лем: выдуманная компания производит наборы конструкторов из напечатанных текстов классических и бульварных произведений, которые можно смешивать и пересобирать в любой комбинации. Позднее подобным промышляла, например, Кети Акер. Судя по тону, Лему метод нарезок ну очень не нравился, он его сузил до коммерческого мелкопакостничества. На рассказ можно ссылаться как на пример консервативной реакции на авангард.

Третий рассказ из «несамостоятельных» — «Человек с толковым словарем» о книжном Прометее. Гражданин из глухого села привозит из города словарь, первую книгу в жизни — своей и односельчан. Представьте, сколькими способами можно развить этот сюжет! Но беда рассказа в том, что он не многовариантен, а однозначен; читать его полезно как раз для упражнения собственных писательских способностей.

Возвращаясь на абзац раньше — бельгиец Жак Бэр тоже антиавангардничает: в его рассказе герой тщится написать скучный очерк, но мешают перебои с электричеством. Каждый раз, оказываясь в темноте, он задумывается то над одной темой, то над другой, и в результате у него выходит модернистский бесструктурный текст. Герой сдает его издателю и пожинает богатые плоды своего новаторства. Несмотря на явную злопыхательскую те��денцию, рассказ читается, как отчет о проделанной работе, и я только порадовался за неожиданный успех — и Бэра, и его героя.

И еще два отличных текста, оба, правда, не по теме сборника — «Поэт» Чапека (о дешифровке стихотворных откровений; хорош тем, что смешно на протяжении всего рассказа, а не в результате) и отрывок из Сарояна (упражнение в наивном тавтологичном стиле; жутко захотелось его почитать еще).

Об оформлении — обложка чудовищная, а «авторские листы» (полностраничные иллюстрации-узоры с именем автора) вполне себе красивые. Верстка скачет от рассказа к рассказу: поля неодинаковые, иногда межстрочный интервал меняется.

***

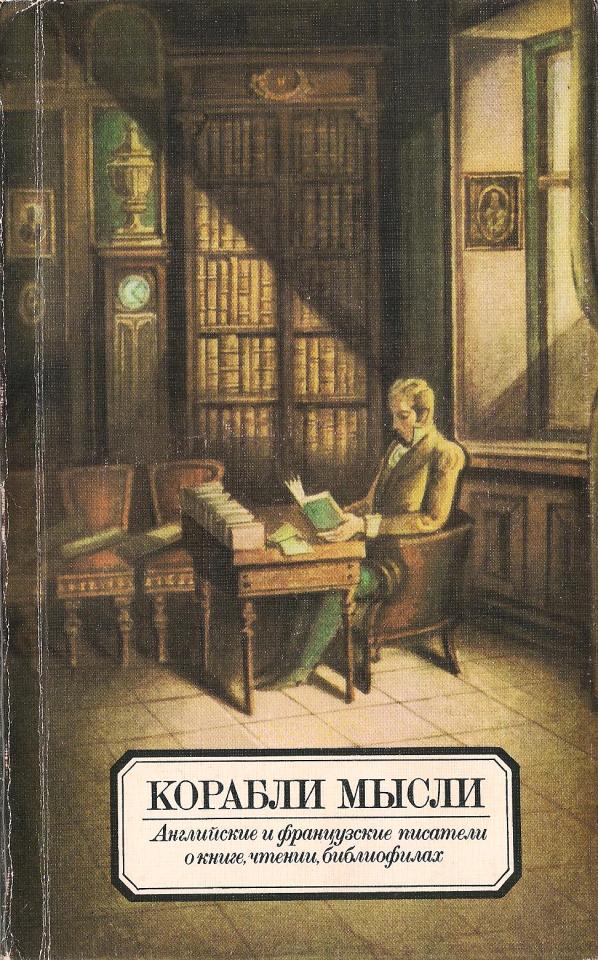

«Корабли мысли» (англичане и французы XVI — нач. XX вв.) меня ввели в какое-то покойное элегическое состояние; сюжетных произведений тут заметно меньше, каких-то ярко плохих или ярко хороших текстов — тоже. Есть ровно и равно удовольствующие Монтень, Вулф, Пруст с рассуждениями о прочитанном и способах чтения; есть ворчание на новые книги (парадоксальное, кстати — ворчуны понаписали в общей сложности уйму текстов, но этим, конечно, лили на мельницу новизне); есть все то же пустословное книгохваление. Сонную идиллию взрывает грубый Свифт — у него и мозги в сливках, и спор паука с пчелой, и жутковатая богиня Критика со свитой. Фантасмагорию он нагородил, чтобы подсобить корешу в литературном споре. Одна из линий в его памфлете — это разговор одушевленных книг; прием неоднократно использовался и зарубежными, и отечественными авторами, в том числе и включенными в серию (например, отечественным Сенковским и зарубежным Ричардом де Бери), он меня всегда почему-то подкупает, как писательская игра в куклы.

Отрывок дурной антиподной сатиры предоставил Вольтер: какой-то порок общества, например, необразованность, возводится в абсолют, и автор рисует целую страну глупцов, которые преследуют образование и образованных; наверное, такое переворачивание с ног на голову само по себе, без дополнений когда-то считалось едким и смешным. Если Вольтеру, как первопроходцу эти шуточки можно простить, то его последователям — уже не получается; повстречать их можно во всех почти последующих сборниках, впредь обойдем молчанием.

У уже упомянутого Нодье в сборник взяли, к сожа��ению, не лучший библиофильский рассказ; он делится на прекрасную «рамку» со спором книгопродавца и просвещенных покупателей и унылую вставную новеллу, которая занимает бóльшую часть текста. Зато эффект получается именно что библиофильский: читать разглагольствования о книгах интереснее, чем собственно сужет.

Кстати, в первом издании сборника Нодье был представлен чудным «Библиоманом», который попал в best of («Листая вечные страницы»). Там тоже проводится мысль о религиозном трепете перед Книгой, особенно искрометна в этом смысле предсмертная исповедь свихнувшегося книжника и священника:

«— Верите ли вы в Пресвятую Троицу?

— Как могу я не верить в знаменитое сочинение Сервета De Trinitate (О Троице — лат.), — вскричал Теодор и сел на постели. — Ведь я ipsimis oculis (своими глазами — лат.) видел, как на распродаже библиотеки господина де Маккарти эта книга, которую сам он приобрел на распродаже собрания Лавальера за 700 ливров, была продана за жалкие 214 франков!»

Жаль, жаль, что «Библиомана» заменили в переиздании.

Из текстов сборника можно выделить кучу разрозненных метких выражений, описаний, тезисов, но в целом он как-то неразличимо благостно жужжит и не обязывает к прочтению.

Оформление вполне жантиль, иллюстратор А. Маркевич подпускает немного карикатурного дрожания в линии (с бóльшим нажимом на карикатуру этот стиль он использовал в другой книжке того же издательства — «Занимательная библиография»).

***

При чтении сборников я обычно выделяю галочками в оглавлении, какие тексты понравились; в случае с «Очарованными книгой» (отечественное дореволюционное) — просто отчеркнул несколько скверных рассказов, подавляющее большинство или замечательные, или хотя бы неплохие. Представлены в нем не только признанные литературные величины, но и малознакомые Березайский, Иванчин-Писарев и пр., они не подкачали. Допушкинские авторы (и сам Пушкин тоже) представлены отрывками или короткими текстами, поэтому читать их стоит залпом, по отдельности они выглядят неполноценно. Вторая половина XIX в. звучит предсказуемо мрачно: Достоевский, Успенский и Лейкин живописуют униженных читателей, Мордовцев намекает на Сибирь для особо вдумчивых посетителей библиотеки, Чехов иронизирует над недообразованностью. Конец XIX и начало XX вв. представлены в основном автобиографически: Мамин-Сибиряк, Горький, Короленко и Ремизов рассказывают о знакомстве и общении с книгами.

И снова в «Листая вечные страницы» проник текст, которого очень не хватает в основном сборнике. Теперь это отрывок из упомянутого Успенского: в нем Глеб Иванович сперва лечится от хандры лубочными романами (это ему было свойственно, как вспоминают современники), а потом случайно натыкается на старый журнал — и все успокоение летит к свиньям, а оскорбленное демократическое чувство бурлит безвыходно.

Отдельно порадовал Михаил Михайлов. До отбытия на каторгу он написал серию из трех библиофильских статей, первую, «Старые книги», переиздали в сборнике. Из нее, как из куста, торчат в разные стороны зарисовки о книжных ворах и библиоманах, прославление забытых авторов и библиографии, краткая история первых издателей и еще Бог знает что. Чрезвычайно увлекательный текст и отличный представитель жанра собственно-библиофильских писаний.

Иллюстраций в книге нет, обложка никаких переживаний не вызывает. Зачем-то страницы мелованные.

***

Советские «Вечные спутники» обрадовали не меньше «Очарованных…». Плохих текстов у советских даже меньше (два): Леонов демонстрирует политическую сноровку («…на наших глазах некоторые люди <…> размахивают чадной атомной головней с риском пустить по континентам огненного петуха…»), а от Лавренева в сборник зачем-то пролезла поздравительная статья для местной библиотеки.

Из дивного:

раннесоветский Ефим Зозуля весь рассказ ругается на читателей, с которыми он срать рядом не сядет, усердно их классифицирует (аж 12 видов!), а как доходит дело до идеального читателя — прибегает к апофатике: «Он не заражен предрассудками <…> классических форм… <…> Он не хочет срывать с себя одежд и зря ломать стулья», но по сути говорит мало. Очень хитрый прием, когда критиковать охота, а предлагать нечего;

поздний Шкловский явно испытывал терпение редакторов, писал так рублено и несвязно, что кажется, собирание розановских текстов из обрывков бумаги — это и его метод тоже;

по-хорошему уморительные портреты читателей из народа от Горького: один из них грозил юному Алеше избиением, если тот не научит его читать, а другой «честно сопротивлялся злу жизни и ��покойно погиб в 907-м году»;

Сергей Буданцев емко и напряженно разыграл в рассказе проигранную заранее дуэль интеллигента с властью, а потом повторил этот сюжет биографически и скончался на Колыме;

Луначарский — с журналистским очерком о self-made марксисте из крестьян, книжника-аскета («Я от всего отказался и всего лишился в мире, кроме искания правды»).

В общем, много ожиданных и еще больше неожиданных прекрасностей (именно из этого сборника узнаешь целую охапку новых имен и бежишь с ними по Интернету и в библиотеки) подготовили сборнику почетное первое место. Оформление, как и у «Очарованных…», нулевое, только обложка хорошо горчичная.

***

Ох, «Зеркало мира»… Самый выматывающий сборник (восточная литература вообще), на Рабиндранате Тагоре с его гуманным заунынием я чуть не сломался. По какой-то непостижимости древневосточным текстам в книге отведено 40 страниц из без малого 200. Тем печальнее видеть, во имя чего старых авторов так потеснили: ради рекордного количества трюистических рассуждений о Книге, Образовании и Знаниях и ради беззубых попыток в сатиру. Вот пример: дядька подсовывает билеты в кино своему другу-врачу и всем его домочадцам, а сам, когда они уезжают, ворует из дома ценную книжку, возвращается к себе, получает от разгневанной жены этой же книжкой по голове и падает в обморок. Испуганная жена вызывает друга-врача, он осматривает пострадавшего и забирает книжку восвояси. Смешно, правда? Написано все примерно так же лапидарно, как и в моем пересказе, ни тебе высот стиля, ни подмигиваний от автора.

Всех по гнусности переплюнул ливанский классик Михаил Нуайме: в предисловии к автобиографии он приводит письма от фанатов: «… я сейчас преклоняю колена в душе перед алтарем твоего величия и твоего благородства…» и т. п. Самый дурновкусный текст в серии.

Из-под этой громады ужаса еле-еле можно вытащить хорошие тексты — например, главу из жизни японского пролетария Токунага Сунао (как он урывками читал с риском получить тумаков от хозяина), отчеты турецких писателей, Азиза Несина и Фахри Эрдинча, о борьбе с цен��урой и о возвращении книголюба из ссылки на родину. Китаец XVII века Чжан Чао дает установку на достойное времяпрепровождение: «Человек ничему не радуется так, как досугу, но не потому, что бездельничает в это время. Досуг дает возможность читать книги; досуг дает возможность пить вино; досуг дает возможность писать книги. Есть ли на свете радости больше этих!» О собеседовании с духами поэтов и поэтесс занятно рассказывает вьетнамский писатель Нгуен Зы.

Повторюсь, книга отдает тяжестью недоброй. Обложка тоже дерьмо.

***

Странная штука приключилась с «Библиотекой в саду» (Античность, Средневековье, Ренессанс): она составлена по большей части из хороших текстов, дурного в ней нет почти Ничего, но впечатление остается обрывочное. Весь античный раздел состоит из фрагментов обязательных для самообразования Платона, Сенеки, Плиния Младшего и пр.; читаешь и только раззадориваешься на тексты целиком. Средневековый раздел из-за советскости сборника — предсказуемо жидкий и непритязательный, ситуацию исправляет только уже всплывавший Ричард де Бери (хотя и его трактат нелишне прочесть полностью). За Ренессанс отвечают тоже слишком крупные для антологии Рабле, Сервантес, Петрарка и Боккаччо. Таким образом, тексты в сборнике либо подстегивают к изучению оригиналов, либо выпадают из памяти, но в совокупности не работают.

Из немногого «просто хорошего» вспоминается, к огромному сожалению, непереведенный почти совсем Хуан Луис Вивес (он внятно критикует всеобщее поклонение древним авторам; кстати, и его, и еще многих участников перевел философ Бибихин — классные лекции и смешной голос) и вполне переведенный Лукиан с фирменными издевательствами — в этот раз над «неучем, который покупал много книг», то есть надо мной.

А вот оформление у сборника дивное, художник В. Бегиджанов наваял отличных иллюстраций в своем карандашном стиле. Так что с книгой можно ознакомиться и чисто зрительно, список литературы и так известен.

***

Последний сборник, «Твоей разумной книге слава!» (европейцы (кроме англичан и французов) XVI — нач. XX вв.), оказался и самым необязательным. В основном тексты бледноватые и добродушные… исключая Жан-Поля, который написал заковыристейший физиологический трактат о частях тела писателя как о его инструментах. Почти к каждой строке там нужны примечания, предложения длятся по полстраницы, эпитеты брызжут, при этом суть довольно прозрачная — автор хвалит правую руку, желудок, печень и пр. в ущерб голове, которая обычно физиологами превозносится. Текст настолько хитроумный, что даже выделить более-менее внятный фрагмент из него не получится, нужно читать целиком.

Томас Манн рассуждает о неподсудности писателя — дескать, он перерабатывает реальность и может пользоваться чертами живущих и здравствующих людей, ничтоже сумняшеся (это он отвечал на критику «Будденброков» — его соседи обиделись). Защищался он от нападок, кстати, схожим образом, как много позже Сорокин: «С детских лет меня приводило в бешенство стремление публики вынюхивать личное там, где налицо лишь абсолютное творчество. Я немного рисовал, рисовал карандашом человечков, и они мне казались очень красивыми. Когда же я их показывал людям, надеясь заслужить у них похвалу, они спрашивали: “Кто бы это мог быть?” — “Никто, — восклицал я, чуть не плача. — Это человек, как видишь; я его нарисовал; это просто контур, вот и все!..”»

Гессе написал сентиментальную историю экземпляра Новалиса из своей библиотеки. Там не про книгу, а про разные любовные перипетии, с этой книгой связанные — про Зиночку, про вуаль и про то, как ему хлыстом по роже съездили. Интересный ход и сам по себе миленький текст.

Пару остроумных советов дал Георг Кристоф Лихтенберг, например, урок писательского свэга: «Ни в одном произведении и в особенности ни в одной статье не должно быть видно и следа тех усилий, которых они стоили писателю. Кто желает, чтобы его читали потомки, должен научиться бросать намеки, пригодные для создания целых книг, включать мысли, способные вызвать целые дискуссии, в какую-нибудь незначительную часть главы. Это следует делать так, чтобы казалось, будто их тысячи».

Цитаты вместо россыпи ссылок на тексты — уже показатель того, что из книги выцарапываются отдельные кусочки, а вообще картина не очень приглядная (но и не ужасная). Оформление снова на высоте, небрежноватые зарисовки В. Иванюка сборнику очень к лицу, хотя над обложкой можно было бы и чуть больше постараться.

***

Из неупомянутых ранее уникальных текстов в «Листая вечные страницы» вошел еще один Чехов («История книжного предприятия» — об опростившемся прогрессисте, который думал наводить цивилизацию, а превратился в мелкого лавочника; просто хорошо отделанный рассказ), отрывок «Жизни Арсеньева» (охи и ахи над Пушкиным, все в бунинском духе), дивная «Книжная пыль» Гнедича (хроника медленного книжного потопа, в котором чуть было не захлебнулся брак) и еще один Брэдбери (ни бе, ни ме, ни кукареку).

Со своей задачей: объединять лучшее из серии (в него, кстати, не входят рассказы из «Твоей разумной…», потому что он вышел позже), «Листая…» не справляется, в нем с действительно хорошими текстами соседствуют и проходные, и омерзительно скучные.

***

А на десерт — «Книжные страсти», прозопоэтический юморительный букетик. Радует и потрясает охват — сперва Княжнин, Кантемир и разные всякие Нартовы с Тучковыми, потом Сенковский, Полонский, Вяземский, а там уже и Саша Черный с Аверченко, и Михаил Кольцов притом. Есть только один невнятный и ненужный раздел, «Библиофилы смеются», составленный из стихов с библиофильских капустников; он небольшой и погоды не делает. Зато какие тут животонадрывательные перлы!

Хит Бухова «Убийство на ходу» про комментаторское головотяпство;

басня Измайлова «Гордюшка-книгопродавец» про козни букиниста, которому в аду предназначен костер «из кни��, им проданных»;

зверинец петербуржских книгоиздателей и писателей в отрывке из романа Некрасова и Панаевой;

трагедия Василия Курочкина «Природа, вино и любовь», в которой революционная поэзия метаморфирует в «Выбранные места из переписок с друзьями».

Художник Д. Терехов с задачей тоже справился и украсил книжку густоштрихованными человечками, даже жаль, что их мало (только в виде заставок к разделам, отдельных иллюстраций нету). Рад, что я сдюжил, и все закончилось так хорошо!

Общее впечатление и рейтинг

Из семи книг можно выжать один, но очень хороший сборник текстов на 30, или два-три, разбавив лучшие просто занимательными. Много безвредных и бесполезных текстов — при чтении ясно, что они не особо нужны, но и не ужасны. Плохие по разным причинам тексты встречаются в каждой книге, но в разном соотношении к общему числу.

Перечень сборников от лучшего к худшему:

«Книжные страсти» — разлюбезные, но внеконкурсные, поэтому без номера.

«Вечные спутники. Советские писатели…»

«Очарованные книгой. Русские писатели…»

«Корабли мысли. Английские и французские писатели…»

«Библиотека в саду. Писатели Античности, Средневековья и Возрождения…»

«Твоей разумной силе слава! Европейские писатели…»

«Лучезарный феникс. Зарубежные писатели… XX век»

«Зеркало мира. Писатели стран Зарубежного Востока…»

Серия из-за неровностей в составлении сборников и несогласованных редакторских стратегий распадается на отдельные книги; повторять мой подвиг и читать всю целиком я бы не рекомендовал. С задачей репрезентовать «книжный» пласт той или иной культуры/того или иного временного периода справились не все антологии. Хотя, как и говорил в начале, даже самые непритязательные книжки смогли-таки предложить что-то полезное, познакомили с несколькими новыми авторами и способами организации текстов. Нередко заявленная тема в них раскрывалась через рассуждения о писательстве, что выбивается из общего «читательского» духа серии — но жаловаться на это неохота, многие чудесные тексты иначе бы в сборники не пролезли. Подозреваю, что составительская работа могла бы быть проведена лучше в наше слабоцензурное время — но книги о книгах ныне в н��брежении, что, в общем, закономерно. Сравнительно большие тиражи околобиблиофильской литературы в позднем СССР — это ошибка плановой экономики, которой мы еще можем успеть воспользоваться. В будущем старые переплеты и желтоватые страницы никто всенародно не воспоет, нечего и думать.

9 notes

·

View notes

Text

Иван СМЕХ о книге "ВРАГ НАРОДА. Воспоминания художника" Валентина Воробьёва

Мемуарная книга художника Валентина Воробьёва ВРАГ НАРОДА охватывает шесть десятилетий XX века – начиная с сороковых годов и заканчивая девяностыми. На её страницах можно встретить и дореволюционных деятелей культуры, и советских, и даже современных, т.е. активно присутствующих в нынешнем инфополе. По стилю и подаче воспоминания Воробьёва воспринимаются более чем свежо, при этом писательский талант очевиден и с точки зрения классических (если точнее – модернистских) критериев. В своей книге Воробьёву удалось осуществить мощнейшую СВЯЗЬ ВРЕМЁН, выстроив хотя бы на примере своего частного жизненного опыта единый вектор развития отечественной культуры и традиции XX века. Задача сложнейшая и почти небывалая, но Валентин Воробьёв с ней управился без особых затруднений!

Первая половина книги ВРАГ НАРОДА посвящена жизни художника в СССР – от рождения в 1938 году до эмиграции в 1975-м. Название книги отражает его взаимоотношение с государством – чужеродность Воробьёва окружающей действительности носит самый радикальный характер, хотя назвать его диссидентом не удаётся, и никаких прямых репрессивных мер на себе Валентин Воробьёв не испытал. Он просто существовал вне господствующей системы ценностей и взглядов, относясь к ним с иронией и сарказмом, спокойно занимаясь своим делом и выстраивая собственный жизненный путь.

Такой угол зрения и позволяет Воробьёву заниматься постоянной демифологизацией. Поначалу – исторической, на примере БРЯНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, возникшей на оккупированной немцами территории (по поиску в интернете выходит, что это назва��ие не закрепилось и не используется в современных источниках, вместо него предлагается ЛАКОТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ), и творчества знакомых ему советских военных писателей. Затем – на примере деятелей культуры: постепенно перебравшись в Москву и влившись в богемные круги, Воробьёв обрёл удобнейшую площадку для наблюдения. Его книга пестрит именами забытых и известных, официальных и подпольных деятелей культуры, и все эти люди описываются Воробьёвым с неожиданных сторон. Его наблюдения сильно разнятся с общепринятыми легендами, и пропасть между двумя лагерями часто оказывается довольно случайной: идеологичность и официальной стороны, и романтического подполья упорно развеивается и оспаривается Воробьёвым, в то же время объединяющим фактором становится схожесть стратегий: бесконечные взаимные склоки и карьеризм.

В пятидесятые в культовых советских явлениях культуры Воробьёв принимает участие как сторонний зритель – посещая первую выставку работ Пикассо (1956), ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ (1957) или описывая словесный разгром Хрущёвым выставки авангардистов (1962) по дошедшим сведениям. В это же время он обучается во ВГИКе на художника-оформителя (у Владимира Фаворского и Юрия Пименова), описав затем в мемуарах жизнь в культовом общежитии и своё знакомство с его тогдашним постояльцем, писателем Шукшиным. После исключения из ВГИКа Воробьёв уже становится непосредственным участником культурного процесса, публично дебютируя на выставке неофициальных художников в Тарусе (1961) и спасая пылящийся на дачном чердаке архив работ амазонки авангарда Любови Поповой.

В шестидесятые подпольные художники постепенно обретают каналы сбыта своих картин – для этого исторического периода Воробьёв поддерживает использование термина ДИПАРТ, так как покупателями оказываются дипломаты западных стран. Наиболее ярким представителем дипарта стал художник Анатолий Зверев, а одним из самых влиятельных покупателей – советский грек Костакис (хотя он и не был дипломатом). Ряд деятелей нонконформиза начинает промышлять перепродажей икон, антиквариата и различных вещей. Формируется некоторая инфраструктура, в которой Воробьёв чувствует себя как рыба в воде и вполне себе обретает финансовый успех (иногда официально подрабатывая оформителем или иллюстратором книг, но больше зарабатывая продажей картин), параллельно меняя места жительства и любовниц. Советская жизнь описывается Валентином Воробьёвым так, будто перестройка наступила на двадцать лет раньше. Круг его знакомств был чрезвычайно широким: семейство Штейнбергов, поэт Игорь Холин, лианозовцы и смогисты, художники Владимир Янкилевский, Михаил Гробман, Илья Глазунов – всё это лишь небольшая его часть. Но в семидесятые круг постепенно начинает сужаться – первым в Израиль эмигрирует Гробман (1971), а вслед за ним начинается целая волна. Воробьёв, понимая, что числящиеся за ним нарушения закона копятся – спекуляция, фарцовка, сношение с иностранцами, – сам склоняется к идее эмиграции и начинает готовить почву, призывая к женитьбе свою подругу-эмигрантку. После участия в известных БУЛЬДОЗЕРНОЙ (1974) и ИЗМАЙЛОВСКОЙ (1975) выставках Воробьёву удаётся осуществить и женитьбу, и отъезд во Францию.

Во второй части мемуаров угол зрения художника меняется. Складывается ощущение, что он распрощался с разгульной жизнью и стал примерным семьянином. Не снискавший востребованности на Западе как художник, но материально обеспеченный за счёт новых родственников, Воробьёв погрузился в рисование, а вместо описания собственной жизни сосредоточился на художественной хронике. Так как в эмиграцию отправлялись в первую очередь амбициозные и творческие люди, их концентрация там достигла предельной плотности, что отразилось и на количестве склок и конфликтов. Началась реальная БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ и место под солнцем, которую Воробьёв имел возможность наблюдать со стороны. О ряде деятелей эмиграции Воробьёв отзывается с уважением – как художников и людей он хвалит Льва Нуссберга, Лидию Мастеркову, Василия Ситникова, как упорных организаторов – Дину Верни, Михаила Гробмана, составителя девятитомной антологии новейшей русской поэзии Константина Кузьминского. О других высказывается осуждающе и пренебрежительно – например, прозу Юрия Мамлеева он описывает в карикатурном ключе, Эдуарда Лимонова называет ЕБАНУТЫМ ЗАКРОЙЩИКОМ, над художником Эдуардом Штейнбергом иронизирует за его ДИАЛОГ С МАЛЕВИЧЕМ, подчёркивает незначительность Оскара Рабина и Эрика Булатова. Вторая часть мемуаров Воробьёва несколько разваливается, превращаясь в коллаж из отдельных статей и заметок, но читается всё равно живо и с интересом. Впоследствии Воробьёв использовал ряд кусков из этой части в своей третьей книге ЛЕВАКИ – галерее портретов деятелей культуры. ВРАГ НАРОДА же завершается скептическим отношением к политическим процессам, происходящим во время перестройки и после развала СССР, однако скептицизм проводится по художественной линии – например, Воробьёв ловко критикует процесс создания герба нового государства, а также отношение власти к культурному наследию подпольных художников, выработки которого автор был свидетелем.

Пестрота восьмисотстраничной книги художника – прямо-таки поразительна, количество самых неожиданных фактов зашкаливает, при этом ВРАГ НАРОДА умудряется решить целый ряд культурных задач. Об осуществлении СВЯЗИ ВРЕМЁН и работе с мифами я уже упоминал – добавлю только, что развеивание мифа о романтическом подполье дополнительно ценно тем, что Воробьёв описывают некую потаённую МОДЕЛЬ существования культуры, которая может с лёгкостью проецироваться и на иные культурные ситуации – вплоть до современных. Далее, конечно, идёт фиксирование фактов, свидетелем которых был сам художник, это прямая мемуарная ценность. И ещё одна блестяще решённая задача: Воробьёв не только предлагает свой вариант истории определённого пласта культуры, художественного подполья третьей четверти XX века, но и сразу же объясняет, почему предлагаемый вариант не закрепился, вскрывая перекосы, вызванные карьеризмом или его отсутствием. Критикуя ряд художников, признанных сегодня институциями (Булатов, Рабин), и параллельно хваля других, не добившихся славы (например, Лев Нуссберг не удостоился даже страницы на русскоязычной ВИКИПЕДИИ, хотя его художественные достижения описаны Воробьёвым исключительно убедительно), Воробьёв всё-таки основывается на общих и объективных творческих критериях – и такой взгляд оказывается исключительно ценным. В итоге мемуары художника можно сразу же воспринимать как живо написанные и увлекательные наброски к учебнику.

Казалось бы, современная публика должна была бы встретить эту книгу с распростёртыми объятиями и зачитываться ей. С точки зрения читателя ВРАГ НАРОДА ценен как уникальный путеводитель по малоизвестному и ценному пласту культуры. При этом советское подполье можно расценивать и как отечественный вариант КОНТРКУЛЬТУРЫ – и КОНТРКУЛЬТУРНОЕ произведение Воробьёва (к такому восприятию подталкивает и общее мировоззрение Воробьёва, и местами близкая к перестроечной рок-журналистике стилистика текстов Воробьёва, доходящая даже до ЖАРИКОВЩИНЫ) – это не графоманские попытки калькировать западную тематику, а реальный артефакт. С точки зрения критиков – содержательную и блестяще написанную книгу логично было бы поднять на щит как положительный пример современной литературы и дать ей, например, премию БОЛЬШАЯ КНИГА, подавляющее большинство реальных номинантов которой ВРАГ НАРОДА затыкает за пояс. С точки зрения художников – книга о малоизвестных широкому читателю страницах истории их движения должна быть очевидно радостным и положительным событием. В общем, работу Валентина Воробьёва должны были бы ждать самое широкое признание и поддержка. Но всё вышло, конечно, с точностью до наоборот.

Книга ВРАГ НАРОДА была выпущена издательством НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, специализирующимся в том числе на издании книг о современных художниках. Эта их линия, по всей видимости, привлекает лишь узкий круг связанных с институциями читателей. В такой среде, возможно, ВРАГ НАРОДА и наделал небольшого шума, но вместо активного распространения и нахваливания последовало замалчивание. Литературная среда, сочтя, что к её области интересов воспоминания художника не относятся, почти не обратила на книгу внимания – несколько мелких заметок сразу после выхода мемуаров (положительная в НОВОЙ ГАЗЕТЕ и презрительная в КОММЕРСАНТЕ), и всё. Самостоятельного интереса читатели не проявили – тем более что Воробьёв как художник в России остался неизвестным, его страница на ВИКИПЕДИИ отсутствует, работы можно найти в интернете в небольшом количестве, а единственная, кажется, современная выставка прошла в небольшой галерее в 2017 году. Две тысячи экземпляров ВРАГА НАРОДА всё-таки оказались распроданными, но кто стал их обладателем – не могу даже представить. В моём кр��ге общения, всё-таки активно следящим за современной культурой в различных её проявлениях, никаких отзывов или упоминаний произведения Воробьёва я не встречал. После ВРАГА НАРОДА (2005) в том же НЛО вышли ещё две его мемуарных работы – ГРАФОМАНЫ (2008) и ЛЕВАКИ (2012). Обе эти книги были выпущены в два раза меньшим тиражом, и всё-таки в 2019 году я обнаружил их на распродаже по 108 руб. (так, кстати говоря, я и открыл для себя Воробьёва), а отдельные их копии до сих пор попадаются мне на глаза в независимых книжных магазинах. В общем, механизмы культуры, описанные Валентином Воробьёвым, продолжают работать! Сам же художник до сих пор живёт во Франции, где не так давно справил своё восьмидесятилетие, и продолжает писать и рисовать.

5 notes

·

View notes

Text

Иван СМЕХ. Сидеть и читать. О прочтении некоторых книг писателя Дмитрия Данилова

Публикуем большую статью Ивана Смеха о современном писателе Дмитрии Данилове, скрытым и неочевидным образом носящую характер небольшого манифеста.

Иван Смех: эту статью я почти целиком написал в 2017 году, однако по ряду причин отвлёкся и не довёл до конца, хотя на мой вкус она получалась важной и удачно нехарактерной. Наконец-то довёл теперь, в 2020 году. Когда был написан какой кусок – станет понятным из самого текста.

О писателе Дмитрии Данилове я узнал из сборника статей Романа Сенчина ТЁПЛЫЙ ГОД ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА. Роман Сенчин пишет хорошо, и пишет он о многих современных русских писателях, но после его хороших статей читать упомянутых писателей обычно не хочется, напротив, понимаешь, что можно и не читать, а вот Дмитрия Данилова захотелось, он показался интересным. Исходя из статьи Сенчина получалось, что надо бы прочитать роман Дмитрия Данилова ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. В продаже романа ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ не оказалось, и другого упомянутого Сенчиным романа, ОПИСАНИЕ ГОРОДА, также не оказалось, поэтому я решил отложить прочтение, а имя Дмитрия Данилова тогда позабыл – потому что трудно запомнить имя Дмитрия Данилова. Потом я встретил писателя Дмитрия Данилова на неких литературных чтениях. У него тогда вышла книжка ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА, и он озвучивал на чтениях небольшой фрагмент из неё. Полный человек в бесплатной футболке из музыкального магазина ДОМ КУЛЬТУРЫ читал что-то невнятное на очень скучную тему. Действительно, вещи поважнее футбола есть, а вот менее важные придумать трудно, так что Дмитрию Данилову не удалось тогда меня нисколько заинтересовать. Мероприятие я посещал, чтобы посмотреть на писателя Романа Сенчина и писателя Владимира Козлова, а имя Дмитрия Данилова я даже на чтениях не вспомнил. Осознание того, что это был Дмитрий Данилов, пришло значительно позже. Потом, после литературных чтений, я разговаривал со своим другом, поэтом Иваном, из разговора узналось, что Иван поучаствовал в некоем конкурсе, целью которого было проживание в коломенском музее АРТКОММУНАЛКА – для занятий творчеством. Устроители признали Ивана достаточно талантливым, чтобы поселить у себя, и он планировал отправиться в Коломну в конце года, а разговор был, наверное, в начале года. Ещё Иван упомянул, что до него коломенском музее АРТКОММУНАЛКА будет жить хороший писатель Дмитрий Данилов. Через некоторое время я встретился с музыкантом Константином, которому обещал дать почитать книгу ЧЁРТОВО КОЛЕСО Михаила Гиголашвили, а Константин мне в ответ решил подарить выпущенную при его участии книгу Дмитрия Данилова ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ. Я сказал, что это отличный подарок, потому что я как раз хотел почитать писателя Дмитрия Данилова, но всё никак не удавалось. Тогда Константин временно снабдил меня ещё одной книгой Дмитрия Данилова – тем самым ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, пояснив, что книга эта очень хороша, так что процесс чтения Дмитрия Данилова надо начать с неё. Я поблагодарил Константина и поставил две книги Дмитрия Данилова на полку, но почитать их всё никак не выходило. Позже я обнаружил, что на книге ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ даже имелась подпись Дмитрия Данилова, которая гласила: «Константину, с радостью!». Меня это обрадовало.

Потом я как-то раз зашёл в книжный магазин, где раньше продавцом работал поэт Иван. Оказалось, что в этом магазине в продаже имеется роман Дмитрия Данилова ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Это было издание в мягкой обложке стоимостью всего 115 рублей, так что я решил немедленно его приобрести, чтобы после возвращения экземпляра Константину ожидаемо хороший роман остался у меня дома. Но время для его прочтения всё ещё не пришло. Зато я к тому моменту уже крепко запомнил имя писателя Дмитрия Данилова. Спустя, наверное, два месяца, ко мне в гости зашел критик Игорь, и речь зашла о писателе Дмитрии Данилове. Критик Игорь рассказал, что как-то раз незапланированно встретил Дмитрия Данилова в городе, тот сидел пьяным на автобусной остановке и спал. Игорь его разбудил, после чего Дмитрий Данилов начал много смеяться от неловкости ситуации, а Игорь начал смеяться в ответ. Так они и разошлись, обменявшись лишь смехом. А ещё Игорь рассказал мне, что у Дмитрия Данилова есть отличная книга ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ – о том, как Дмитрий Данилов в девяностые ездил на электричках и торговал чаем, чёрным и зелёным. Вскоре я зашел в гости к поэту Ивану, который к тому времени успел уже даже вернуться из Коломны, и обнаружил у него некоторое количество книг Дмитрия Данилова. Среди них была старенькая, в мягкой обложке, ДОМ ДЕСЯТЬ, также с подписью. К сожалению, содержание подписи я не запомнил, зато узнал, что Дмитрий Данилов входил в объединение ОСУМБЕЗ поэта Мирослава Немирова, весомого деятеля культуры. Также у Ивана имелась книга ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, изданная в хорошей серии УРОКИ РУССКОГО. Я взял её почитать. После завораживающей истории критика Игоря, а также нахождения книги ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ в печатном виде, откладывать прочтение Дмитрия Данилова оказалось невозможным. И вот, наконец, пройдя столь длинный путь, я приступил к чтению Дмитрия Данилова! Ниже последует рассказ о том, какие впечатления я получил от этого проце��са.

В книге Дмитрия Данилова ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ из серии УРОКИ РУССКОГО 320 страниц, и после слов критика Игоря я ожидал, что текст о продаже чая будет занимать все 320 страниц, но вышло иначе. ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ – это повесть на 85 страниц, входящая в состав книги ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ; остальные 235 страниц занимают ещё две повести, ДЕНЬ ИЛИ ЧАСТЬ ДНЯ и ДОМ ДЕСЯТЬ, и ряд рассказов. На заднюю обложку книги зачем-то поместили отзыв о Дмитрии Данилове плохого писателя Захара Прилепина, хотя в 2010 году, когда была издана книга ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, было ещё не ясно, что он станет плохим писателем, и только интуиция могла это подсказать издателям. Впрочем, это не так важно.

В процессе чтения выяснилось, что всё-таки не вся повесть ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ посвящена торговле чаем. Она начинается с того, что герой Дмитрия Данилова (которого в дальнейшем я буду называть Дмитрием Даниловым, или просто Дмитрием, или просто Даниловым) не продаёт чай, но работает в информационном агентстве. От него требуется сочинять по одной статье за ночь, с чем Данилов легко справляется за час, а всю оставшуюся ночь смотрит телевизор. Вскоре Данилову сообщают, что информационное агентство испытывает финансовые трудности и не может выплачивать ему зарплату, так что Дмитрий увольняется из информационного агентства и устраивается в контору, торгующую открытками. В его обязанности входит объезжать подмосковные города и предлагать местным книжным купить какие-нибудь открытки из каталога. Данилов объезжает ряд городов, но ему толком не удаётся ничего продать, он покидает эту работу и только тогда устраивается продавцом чая. В офисе компании, продающий чай, выдают чай на реализацию, а человек сам решает, где он будет реализовывать товар. Хотя чай выдают в Москве, Данилов решает, что продавать его стоит в подмосковных городах, потому что там нет конкуренции. Решение оказывается верным, чай покупают хорошо, и Данилов начинает кататься по 4-5 дней в неделю с полной сумкой товара. Ему нравится эта работа, потому что нравится кататься на электричках и нравится смотреть на подмосковные города. О самих городах он пишет подробно. Через какое-то время работа ему надоедает, но впечатлений от неё осталось много – почти на целую повесть хватило.

В общем, повесть ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ написана очень хорошо и даже замечательно, она не столько о торговле чаем, сколько о герое и его мировоззрении (человек, наслаждающийся прогулками и созерцанием), особенностях времени (поиск работы и прочие детали девяностых) и городах (вплоть до Рузы, Вереи и Обнинска). Данилов разработал свой яркий стиль, который для многих почему-то затмевает содержание, но на деле проза Данилова крайне содержательна. Стиль украшает содержание, и в итоге выходит совсем замечательно, можно сказать, идеально. Настоящее удовольствие читать повесть ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ Дмитрия Данилова.

Вторая повесть в точности соответствует названию и рассказывает об одном дне или части дня Дмитрия Данилова, а ДОМ ДЕСЯТЬ представляет из себя воспоминания о запахах детства – районе, жителях, зданиях, мальчишеских играх и прочем. Лирично, легко и радостно. И рассказы также очень хороши и не повторяют повести, но дополняют. По итогу книгу ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, вышедшую в серии УРОКИ РУССКОГО, стоит причислить к разряду шедевров.

Роман Дмитрия Данилова ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ начинался скучнее, язык суховат, выбранные для описания события менее интересны. Но вскоре прояснилась концепция книги, выяснилось, что Данилов решил описать каждый свой день в течение года, чем он занимался и какие действия совершал. Вроде дневника, но не совсем. Основные занятия Дмитрия Данилова в этот период: работа над составлением текстов для книг коммерческих компаний и интервьюирование чиновников, посещение литературных вечеров, посещение православных мест и молитва, игра в футбольный менеджер на неком сайте, путешествия, фотографирование, выпивание некоторого количества алкогольных напитков, перемещение по городу, бытовые дела, сон. Данилов пишет книгу на ходу, и описание своих будней подстраивает под некоторые зарождающиеся в процессе написания идеи, отражая это в тексте. Это интересное чувство – когда ход создания книги настолько прослеживается внутри неё самой. Вскоре к стилю ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ привыкаешь, начинаешь лучше считывать добрый юмор Данилова и с удовольствием погружаешься в его прозу. Тем более что растягивать книгу он не стал, и когда занятия становятся слишком однообразными, Данилов начинает их ловко комкать. Так читатель получает редкую возможность за несколько часов чтения прожить целый год жизни вместе с автором. Такое ускорение времени настраивает на самый философский лад.

Я дочитал роман Дмитрия Данилова ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, что вдохновило меня мгновенно приняться за сочинение настоящей заметки. Однако на сегодня у меня было запланировано посещение книжного магазина ЦИОЛКОВСКИЙ с целью сдачи в букинистический отдел некоторых ненужных мне книг. На время поездки я прервал написание статьи и продолжил по возвращению.

Если писатель мне понравился, то я предпочитаю читать его до тех пор, пока не прочитаю всё написанное им, либо же пока я в нём не разочаруюсь. Так как Дмитрий Данилов мне понравился весьма и весьма, то оказавшись в книжном магазине ЦИОЛКОВСКИЙ я решил приобрести ещё две его вещи – СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ и ту самую ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА. Заодно сегодня же я заказал с рук его книгу ОПИСАНИЕ ГОРОДА, которую нужно будет забрать при встрече с продавцом в метро послезавтра. Таким образом оказалось, что когда я начинал писать этот текст, у меня на руках было только три книги писателя Дмитрия Данилова, а к настоящему моменту уже пять. Полистав книгу ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, я узнал, что там содержатся журналистские путевые очерки Данилова, написанные для некоторого печатного издания. Мне показалось, что эта книга является не столь важной в творчестве писателя, и ознакамливаться с ней стоит после прочтения остальных. Я отложил её на потом. Теперь мне предстоит прерваться в написании настоящей статьи и вернуться к ней, когда новоприобретённые книги будут мной прочитаны. Тогда я буду лучше знать творчество Дмитрия Данилова и смогу говорить о нём в целом и более подробно.

П.С. А ещё я хотел сегодня упомянуть, что дизайн книги ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ никак не связан с содержанием, а описание на задней обложке составлено очень плохо, что, конечно, не является виной Дмитрия Данилова. Но только не нашел в тексте места, где это упомянуть, поэтому вставляю в П.С. А вот у книги ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ дизайн хороший, а описание на задней обложке тоже плохо, но не очень. А у ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ в мягкой обложке и описание, и дизайн лучше, чем у него же в твёрдой, они не плохи, но всё же и не хороши. Ну что ж поделать.

05.02.17

Если посмотреть на обложку книги ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА издалека, то смотрится она приятно – небо, белый голубь и футбольный мяч. Но если взглянуть поближе, начинают возникать вопросы. Зачем при оформлении было использовать столько разных шрифтов? Что значит подпись «Редактор Качалкина» под именем Дмитрия Данилова? Что Дмитрий Данилов – это человек, который так замечательно отредактировал Качалкина, что прославился этим? Человечество не знало лучшей редакторской работы, а теперь этот бог редактирования написал собственную книгу? Или что книгу Дмитрия Данилова редактировала некая богиня редактирования Качалкина, которой стоит лишь прикоснуться к книге, чтобы она стала шедевром? Но едва ли Дмитрий Данилов нуждается в литературном редакторе, пусть и столь талантливом, кажется, судя по предыдущим романам, он и сам способен написать хорошо. В общем, совсем не ясно, зачем под именем Дмитрия Данилова было писать «Редактор Качалкина». А тут ещё оказывается, что на мяче изображена какая-то лужица, похожая на белок от разбитого яйца. Только по сравнению с мячом она очень маленькая, как будто яйцо было перепелиным. Или это нагадил белый голубь, парящий в небе? Но его от мяча отделяет добрый десяток метров, едва ли он умеет столь прицельно гадить. К тому же, на мяче пятно исключительно белого цвета, а птичий помёт обычно выглядит как чёрная субстанция с белой лужицей вокруг, но ничего чёрного на мяче не видно. Может, кто-то прилепил на мяч жвачку? Или, например, жвачка лежала на асфальте, а во время игры мяч упал на неё, вот она и прилипла. Но тогда бы он, вероятно, потом покатился и жвачка бы запачкалась от пыли, асфальт-то обычно пыльный, и стала бы чёрной или серой, но никак не белой. В общем, решительно невозможно понять, что это за лужица на мяче. Далее, снизу обложки расположен белый прямоугольничек, в котором помещены слова: «Жизнь – вот она, а футбол – футболом!». Не ясно, что должны сообщить читателю эти слова. К названию книги они ничего не добавляют, и вообще звучат довольно глупо. Свыше того, белый прямоугольничек портит композицию картинки, нанесённой на лицевую сторону обложки. И зачем этот восклицательный знак в конце? Обложка с небом и белым голубем производит умиротворяющее впечатление, а тут тебе что-то восклицают, и сразу перестаёшь умиротворяться. А ещё на обложку помещены английские буквы “ok” с палочкой, приставленной к букве “о” слева. Что это значит? Что книга «ок», т.е. хороша? Но это должен решать сам читатель. Или же что книга издана при финансовом участии сайта «Одноклассники»? Но вроде бы у них другой логотип. К тому же, “ok” с палочкой, приставленной к букве “о” слева помещены также на корешок книги. Значит, это что-то важное! Ну, “ok”, “ok”, к чему бы это… Видимо, это должно б��ть названием издательства. Если заглянуть на заднюю сторону обложки, то там будет надпись «Новый Мир», которая однозначно является логотипом журнала «Новый Мир». Создаётся ощущение, что «Новый Мир» и издал книгу. Но ещё там рядом, в прямоугольничке со штрихкодом, помещено изображение фигурки человека с арбалетом. А под ней надпись – «Рипол классик». Да, такое издательство я знаю! Значит, буква “о” с приставленной слева палочкой может являться буквой «р». Но почему тогда рядом с ней не русская «к», а английская “k”? Опять загадка! Если буквы английские, то “pk” будет звучать как «пк», а не «рк». Очень странно. Остаётся только вариант, что это подпись редактора Качалкиной, например, когда-то давно она подписывалась как «редактор kachalkina», но когда стала звездой редактуры и имя её превратилось в, фактически, бренд, она стала подписываться просто как «рk»? Пожалуй, эта версия всё объясняет. Но остаётся последний вопрос. На задней стороне обложки, помимо слов «Новый Мир» и прямоугольничка со штрихкодом, фигуркой человечка с арбалетом и названием издательства, содержится ещё фотокарточка автора, имя автора Дмитрия Данилова, краткая информация о нём и описание к его произведению ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА. Про Дмитрия Данилова указано, что он является «прозаиком, поэтом, редактором», что может намекать на то, что это всё-таки он замечательно отредактировал некоего Качалкина, чем прославился. А может и не намекать. Далее, про писателя Дмитрия Данилова написано дословно следующее:

• финалист российской национальной литературной премии «Большая книга» и премии «Новая российская словесность»

• финалист премии Андрея Белого

• с ним не скучно;)

Выглядит это печально! Даже хуже, чем прямоугольничек на лицевой стороне обложки. Возможно, если текст самостоятельного писателя Дмитрия Данилова не требовал редактуры, то редактору Качалкиной пришлось заниматься составлением текста на обложке для привлечения внимания к книге, и она решила, что надпись в белом прямоугольничке «Жизнь – вот она, а футбол – футболом!» и заигрывающий смайлик очаруют любого читателя, так что настояла на внесении этих элементов в оформление обложки? Но тогда странно, что прославленный редактор закончила предложение «Дмитрий Данилов – прозаик, поэт, редактор» точкой, а следующий за ним список начала с маленькой буквы. Ведь редактор, а тем более прославленный, должен (должна?) знать, что предложения начинаются с большой? А раз предыдущее предложение закончилось точкой, то список является новым предложением. В общем, решительно невозможно понять, что же обозначает надпись «Редактор Качалкина», и почему эта информация была сочтена издателями столь важной, что издатели решили поместить её на обложку книги.

Небольшая часть поставленных выше вопросов снимется, если забыть, что внешняя сторона книги является самостоятельным и законченным пространством, раскрыть книгу и посмотреть выходные данные внутри. Оказывается, «Редактор Качалкина» – это серия книг издательства «Рипол Классик». Шеф-редактором книги оказывается «Ю. Качалкина». Если посмотреть в интернете другие обложки книг, изданные в серии «Редактор Качалкина», то обнаружится вот что: часть книг серии «Редактор Качалкина» имеют на обложках надпись «Серия: Редактор Качалкина», но только с добавлением слова “fresh”, что, видимо, означает подсерию «Редактор Качалкина fresh» серии «Редактор Качалкина»; часть книг имеют надпись «Серия: Редактор Качалкина»; некоторые книги серии «Редактор Качалкина» не имеют на обложках никакой надписи относительно принадлежности к этой серии, и, наконец, только две из увиденных мной книг имеют надпись «Редактор Качалкина» без каких-либо пояснений. Видимо, не я один был введён в заблуждение этой надписью и редактор Качалина отказалась от идеи наносить на обложку надпись «Редактор Качалкина» таким образом.

Таковы результаты рассмотрения обложки книги ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА писателя Дмитрия Данилова и последующего небольшого расследования. А саму книгу я начал читать, но пока не дочитал, так что писать о её содержании сегодня не хочется – не стоит торопиться с такими вещами.

06.02.17

Сегодня поехал на метро и купил с рук книгу Дмитрия Данилова ОПИСАНИЕ ГОРОДА за 150 руб. Если бы продавец ехал сначала на автобусе, а потом на метро, а потом обратно на автобусе, то больше половины денег, вырученных за книгу, были бы истрачены на дорогу – если конечно, у него (неё) не было других дел в городе. А я порадовался, что дизайн у этой книги очень хороший и красивый, ещё у книги ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ красивый, но тут даже красивее получился, и очень приятно её было подержать в руках, а потом сложить в рюкзак, и даже описание показалось достойным, потому что состояло оно преимущественно из слов самого Дмитрия Данилова. Радость.

А дочитать книгу ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА я пока не успел. 5 февраля было прочитано 50 страниц, 6 февраля было прочитано 120 страниц, сегодня пока около 100, так что осталось ещё 50. Ну, может перед сном дочитаю, а завтра уже напишу про неё. А сегодня не успею. Всё потому, что были дела, связанные объяснением людям начала курса теории вероятностей. Очень хороший предмет – теория вероятностей, наверное, самая лучшая из всех математик, потому что она позволяет видеть мир не в виде «да»/«нет», а как статистическую картину, где всё совершается с такой-то вероятностью, да ещё и иногда понимать, с какой вероятностью, и так мир становится намного понятнее. Хотя по началу курса это ещё трудно сказать. Там, скорее, такие вопросы возникают: если у тебя дома лежало четыре книги Дмитрия Данилова – ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, а ты приехал домой, и у тебя в рюкзаке лежали книги Дмитрия Данилова ОПИСАНИЕ ГОРОДА и ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА, и ты вместо того, чтобы доставать их из рюкзака, взял, и сложил в него те четыре, что были у тебя дома, а потом решил доставать все шесть из рюкзака не глядя и выкладывать всё по порядку, то какова вероятность, что они окажутся разложенными в порядке выхода в свет? Это конечно, очень просто – вероятность того, что первой достанется самая ранняя, когда книг в рюкзаке шесть, равна 1/6, после чего в рюкзаке останется пять книг, и вероятность того, что второй достанется чуть более поздняя, равна 1/5 и так далее, а общий ответ на поставленный вопрос в виде цифр будет выглядеть как 1/6! или же 1/720. В общем, очень вряд ли у вас получится так ловко доставать книги случайным образом, чтобы всё вышло как планировалось или желалось. А вот вероятность того, что при доставании двух случайных книг корешок у них будет одного цвета – повыше, потому что у книг ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ и ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА корешки синие, а у книг СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ и ОПИСАНИЕ ГОРОДА корешки красные, у ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ разноцветный, у ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ бело-оранжевый. Значит, первым делом можно достать любую из четырёх книг, имеющих партнёра по цвету корешка, вероятность 2/3, а после уже нужно будет достать одну конкретную из оставшихся пяти, так что общая вероятность окажется 2/3*1/5, и это 2/15, больше 10%. Конечно, очень простые вычисления, даже не знаю, зачем привёл их тут, но уже привёл, так что теперь ну а что делать.

Да и эксперимент оказался каким-то глупым, потому что книги все разного размера, три в твёрдых обложках, три в мягких, так что даже если ты достаёшь их из рюкзака не глядя, то всё равно на ощупь будет понятно, где какая книга, настолько они разные, и никаких случайных событий не получится. А чтобы получилось надо, например, просить кого-нибудь перемешать книги так, чтобы ты не видел, а потом называть ему номера книг от одного до шести, и он тебе будет выдавать соответствующую, вот тогда получится случайность. Да, это больше похоже на правду. И если так поступить, то какова будет вероятность, что ты назовёшь номера 3 и 5, и обе книги, стоящие на этих местах, окажутся красными? Или: сколько различных наборов книг любого количества можно составить из шести книг писателя Дмитрия Данилова? Нет, это всё так просто, что пора прекращать выдумывать эти задачки, принимать горизонтальное положение и дочитывать ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА.

07.02.17

Вчера была дочитана книга Дмитрия Данилова ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду читать книгу, связанную с футболом. Точнее, я и ранее читал книги, связанные с футболом, и даже смотрел ряд фильмов, связанных с футболом, но все они были о фанатских движениях, т.е. посвящены так называемой контркультурной тематике, там описывались распития и драки, а сам футбол обычно даже не описывался. А тут – другой случай, никаких драк, никакой контркультуры. И первые 50 страниц читать было очень скучно, потому что трудно придумать более бессмысленный способ вложения человеческих эмоций, чем в боление за футбольную команду, и все детали этого процесса малоинтересны, и нет ни малейшей разницы, с каким счётом будет сыграна та или иная игра. От этого наступало раздражение и было не ясно, почему Дмитрий Данилов решил писать о футболе, хотя мог бы, например, в течение года смотреть итальянские эксплуатационные фильмы и описывать свои впечатления от них, или слушать все альбомы всех участников ФОРМЕЙШЕНА, и описывать свои впечатления от них, или читать ПСС Дмитрия Ивановича Писарева – тем более, что там как раз двенадцать томов, можно было читать по тому в месяц – и описывать свои впечатления от прочитанного. Во всех трёх случаях эксперимент вышел бы схожим, а результат – куда интереснее. А ещё в начале книги Дмитрий Данилов начал пересказывать историю о том, как он проникся футболом, ранее описанную в повести ДОМ ДЕСЯТЬ; а потом вставил в тело книги некую свою статью про футбол, где опять это пересказывал, и тут уже запахло лимоновщиной, т.е. халтурой, столь свойственной писателю Эдуарду Лимонову, допускающему вечные самоповторы и рассказывающему одни и те же истории по несколько раз. В общем, первый заход был не очень удачным, но при втором всё изменилось и произошло погружение, ведь как ни крути, а Дмитрий Данилов – хороший русский писатель, и читать его интересно. В предыдущих книгах он подробно описывал, на каких автобусах катается, или описывал города, улицы и строения, наблюдая за ними, и футбол у него получилось описать схожим образом – смотрит и пишет, что там происходит, фиксирует, как добирался до стадионов, где происходили игры и как выглядели эти стадионы, какие из них были более уютными, а какие менее, приводит свои зачастую забавные наблюдения за болельщиками и прочими людьми, а также тексты редких кричалок. Так что описание футбола оказывается не менее скучным, чем перечисление номеров автобусных маршрутов, которыми он пользовался для передвижения. Та же обволакивающая атмосфера повседневности и мелкой суеты, которая не захватывает тебя, а просто существует как нечто обязательное в твоей жизни, но к чему можно относиться отстранённо. В общем, книга ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА получилось хорошей, приятной и трогательной, несмотря на тематику.

А вот понять логику любителей футбола после неё всё равно не удалось. То есть, конечно, понятно, что в болении есть азартная составляющая, понятно, что это способ коммуникации между людьми, возможность испытать близость к другим болельщикам и так далее, понятно, что это позволяет структурировать свою жизнь за счёт выдумывания иллюзорных целей и выполнения их – типа просмотра футбола в такой-то день во столько-то часов или посещение матча в такой-то день во столько-то часов, понятно, что при погружении в тему можно зарываться в какую-то информацию и изучать истории клубов, биографии игроков, и всё это будет цеплять темы, связанные с общим устройством жизни (историей, политикой, бытом), но это очень мало, это можно сказать о любом хобби или занятии, а ряд хобби или занятий обладают при этом ещё дополнительными плюсами, позволяют физически или интеллектуально развиваться и так далее. То есть футбол оказывается одним из худших хобби, и если выбирать, то естественно выбирать не его. Очень странное увлечение выбрал себе писатель Дмитрий Данилов. Но книга всё равно вышла хорошей.

Только раздражало, что основной сюжет книги был посвящен играм ДИНАМО, а не основной – другим футбольным событиям, и при этом куски текста, относящиеся к неосновному сюжету выделялись курсивом, их было много, и приходилось читать на бумаге десятки страниц текста, набранного курсивом, а это не очень приятно. Всё-таки курсивные выделения нужны для небольших текстов или цитат, а для больших их применять не стоит. А самоповторов в духе лимоновщины в книге Данилова больше почти не было, но немного всё равно было, и иногда он в следующей записи второй раз описывал события, которые имели место в предыдущей записи, и это тоже было немного печально, потому что непонятно, зачем так делать, когда при редактуре поудалять такие фрагменты не представляет затруднений. Но книга всё равно вышла хорошей.

Настолько, что по окончании чтения не захотелось с ней расставаться, и я принялся изучать выходную информацию. Первое, что бросилось в глаза – это знак информационной продукции «16+», который привёл меня в некий ступор. Я стал пытаться представить себе пятнадцатилетнего человека, на которого чтение книги ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА оказало разлагающее влияние. Безуспешно. Затем – четырнадцатилетнего, тринадцатилетнего, двенадцатилетнего. Результат был тот же. Задумался и об одиннадцатилетнем, но это где-то пятый класс, и тут уже стало трудно представить себе пятиклассника, который вообще решился бы читать книгу современного отечественного писателя о футболе. Впрочем, если бы решился, то это было бы похвально, а информационный знак говорит о том, подобную инициативу ребёнка стоило бы осудить. Почему? Максимум, что содержится негативного в этой книге – это несколько бранных слов, но не матерных. Попытался представить себе пятиклассника, который ни разу в жизни не слышал бранных слов, а потом прочитал книгу Данилова и начал их активно использовать. Попытка вновь не увенчалась успехом. Неизбежно пришла мысль, что нанесение подобного знака на книгу Дмитрия Данилова – жест совершенно абсурдный и вредный.

После чего я стал изучать состав редколлегии. Как я уже говорил, шеф-редактором книги является редактор Ю. Качалкина. Но удивило, что и обычный редактор, и выпускающий редактор, и художественный оформитель, и корректор также оказались людьми женского пола. Т.е. над книгой о футболе работали пять дам различного возраста. Тоже довольно странно (Позже, изучив целый ряд различных книг, я пришёл к выводу, что исключительно женский состав в выходных данных – явление распространённое. – Прим. И.С. 2020.). А затем я ещё раз перечитал информацию на задней стороне обложки и обнаружил, что о получении Дмитрием Даниловым премии БОЛЬШАЯ КНИГА сообщается дважды (точнее, сообщается, что Данилов является финалистом премии БОЛЬШАЯ КНИГА – эти формулировки всегда оставляли ощущение неясности; проверка показала, что самой премии Данилов не получал). Опять редактор Качалкина недоглядела, достаточно было бы и одного упоминания, а лучше было бы вообще об этом умолчать. Ведь всё-таки очень печально наблюдать весь этот гипертрофированный интерес к премиальному процессу, эти бесконечные перечисления премий на книжках и прочий мелкий маркетинг в области искусства. На этом листание книги ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА было окончательно завершено.

Всё это я написал утром, после чего отправился по делам, а во время передвижений читал книгу Дмитрия Данилова ОПИСАНИЕ ГОРОДА. По окончании дел я думал отправиться домой, но осознал, что заразился от писателя Дмитрия Данилова духом прогулок и созерцаний, так что принялся околачиваться. Сначала мной был пройден некоторый маршрут, потом посещён букинистический книжный магазин на Старом Арбате, где я приобрёл за 50 рублей биографию видного деятеля большевизма, правда, ставшего большевиком всего за пару лет до смерти, а потом отправился на станцию метрополитена «Арбатская», но только не известную синюю «Арбатскую», а редкую голубую «Арбатскую». Редкая голубая «Арбатская» отличается от остальных станций метрополитена тем, что в ней находится советский буфет, где продают чай, сироп, еду и кондитерские изделия. Собственно буфет и был целью посещения редкой голубой «Арбатской». В прошлый раз, когда я заходил сюда, буфет представлял из себя обычную металлическую дверь в стене, выкрашенную серой краской, не имеющей никаких надписей и прикрытую. Человек, не имеющий обыкновения дёргать подряд за ручки все двери, находящихся в метрополитене, и не знающий, что за этой конкретной дверью расположен буфет, не имел никаких шансов обнаружить его. В этом было своё обаяние. А теперь буфет претерпел ремонтные работы, дверь стала иметь в себе вырез со вставленным стеклом, а над дверью появилась большая надпись БУФЕТ №11. Обнаружить легко. Ну, почему бы и нет. Я решил заказать себе чай и посидеть в буфете, читая книгу Дмитрия Данилова ОПИСАНИЕ ГОРОДА. На вопрос продавщицы, желаю ли я ещё что-либо, кроме чая, я ответил, что желаю ещё один чай. Тогда продавщица посетовала, что у них сегодня недостаёт пластиковых стаканчиков, и попросила сначала выпить первый чай, а потом подойти с тем же стаканчиком, и она нальёт туда второй чай. Я согласился и заплатил 22 рубля, а потом уселся и начал читать книгу ОПИСАНИЕ ГОРОДА. По идее буфет предназначался в первую очередь для машинистов электропоездов метрополитена, чтобы они могли питаться во время трудовых будней, но за время моего сидения в буфете таковой явился всего один. В остальном же его посещали студенты, бабушки (одна из которых была в сопровождении внука) и мужички хмурого вида. Посетители употребляли слова «кофеёк», «сосисочка» (в тесте) и особо интересовались творожной булочкой с маком за 16 рублей, уточняя у продавщицы, содержит ли творожная булочка с маком в себе творог, но продавщица поясняла, что это просто тесто творожное, а творога внутри булочки нет, зато есть мак, и он посыпан на булочку сверху. А один хмурый мужчина не хотел покупать никаких напитков и кондитерских изделий, попросив себе только простой пластиковый стаканчик, поясняя, что найдёт сам, что в него налить. Когда я обновлял чай в пластиковом стаканчике, то попытался заплатить ещё 22 рубля, но выяснилось, что 22 рубля стоили две порции чая. Очень экономно. В общем, приятно было сидеть в буфете и пить чай, немного наблюдая за посетителями и продавщицами, а также читая книгу ОПИСАНИЕ ГОРОДА. За время сидения я успел прочитать 25 страниц, а всего книга ОПИСАНИЕ ГОРОДА включает в себя 250, так что можно сказать, что книга весьма короткая. Тем более что текста на страницах мало: книга уменьшенного формата, а пропуски между строчками большие. После сидения в БУФЕТЕ №11 и чтения книги ОПИСАНИЕ ГОРОДА я отправился домой. Сначала поделал дела, потом написал эту часть текста, а теперь буду дочитывать ОПИСАНИЕ ГОРОДА.

08.02.17

Процесс чтения книг Дмитрия Данилова продвинулся ещё на две позиции – ОПИСАНИЕ ГОРОДА и СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ. ОПИСАНИЕ ГОРОДА – книга, приятная во всех отношениях. Данилов рассказывает о том, как многократно катался в Брянск и изучал его, но название города умалчивает, как и название всех характерных для города объектов: улиц, площадей, футбольных команд, которые там играли – вплоть до магазинов. Чтобы умолчать, Данилов заменяет их некоторыми описаниями, что позволяет ему развернуться в плане языковой игры и активно использовать канцеляризмы и косноязычие в духе Платонова, но только не так, как у Платонова, а с юмористической целью – выходит забавно. К тому же, если Данилов находит какую-то удачную шутку, то повторяет её с такой настырностью, которой я не встречал ни у одного другого писателя. Точнее, встречал только у одного писателя – Николая Гавриловича Чернышевского. В первой части романа ПРОЛОГ Николай Гаврилович Чернышевский неизменно вкладывал в уста героя, списанного с самого себя, обращение «голубочка» – каждый раз, когда лирический герой обращался к своей жене, списанной с жены Николая Гавриловича. В итоге только что произведённый при помощи цифровых технологий подсчёт показал, что слово «голубочка» встретилось в первой части романа ПРОЛОГ ровно двести раз. У Дмитрия Данилова фраза «гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины» была использована всего 42 раза, но, с другой стороны, в ней и слов больше, чем во фразе «голубочка». Раз уж мы заговорили о классиках русской литературы, то необходимо ещё привести цитату Фёдора Михайловича, но не Решетникова, а Достоевского – она относилась к писателю Николаю Успенскому:

«Большею частью г-н Успенский вот как делает. Он приходит, например, на площадь, и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом, всё, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как есть. В картину, естественно, войдет и всё совершенно ненужное в этой картине или, лучше сказать, в идее этой картины. Г-н Успенский об этом мало заботится. Ему, например, хотелось бы изобразить в своей фотографии рынок и дать нам понятие о рынке. Но если б на этот рынок в это мгновение опустился воздушный шар (что может когда-нибудь случиться), то г-н Успенский снял бы и это случайное и совершенно не относящееся до характеристики рынка явление. Если б из-за рамки картины проглядывал в это мгновение кончик коровьего хвоста, он бы оставил и коровий хвост, решительно не заботясь о его ненужности в картине».

Так вот, на самом деле Николай Успенский использовал не совсем такой метод описания. Достоевский, чтобы его разругать, сгустил краски. А вот писатель Дмитрий Данилов зачастую использует в точности этот метод, и выходит у него очень хорошо. Можно сказать, что Достоевский напророчил появление писателя Дмитрия Данилова, но, напророчив, не смог оценить по достоинству. А третий классик, о котором стоит тут поговорить – это Л. Добычин. Тот самый Л. Добычин, что оказался единственным из классических писателей, который не умер. Вместо этого он взял и пропал. А ещё Л. Добычин написал хорошую книгу под названием ГОРОД ЭН. Собственно, традиции Л. Добычина и продолжает писатель Дмитрий Данилов. Также их продолжает писатель Владимир Козлов, так как его тексты обладают заметным стилистическим сходством с текстами Л. Добычина, но разница в том, что Владимир Козлов по собственному признанию не читал Л. Добычина и продолжает традиции несознательно, а Дмитрий Данилов читал и продолжает сознательно. Свыше того, как можно узнать из книги ОПИСАНИЕ ГОРОДА, каждый раз, когда Дмитрий Данилов посещал Брянск, он шёл на место, где был расположен дом Л. Добычина, и наблюдал, как поживает кусок стены, оставшийся от этого дома. В первое посещение кусок стены был обнесён забором, а уже во второе посещение забор убрали. Все 10 следующих раз кусок стены неизменно стоял, ничего с ним не происходило, а Дмитрий Данилов этому радовался, так как переживал, что на этом месте построят что-нибудь новое, и не будет больше куска стены. И в остальном – пребывая в Брянске, Дмитрий Данилов часто вспоминал Л. Добычина, приводил его цитаты, путешествовал по добычинским местам, повторял его маршруты и проч. Это также добавило книге ОПИСАНИЕ ГОРОДА своеобразного обаяния, потому что приятно, когда люди не только помнят, но ещё и так искренне любят писателя Л. Добычина. Помимо этого Данилов забавно описывает изучение брянской прессы, посещение брянского музея, посещает футбольные матчи, происходящие в Брянске, но основными составляющими книги ОПИСАНИЕ ГОРОДА остаются сам Брянск, Л. Добычин и языковые игры. Приятная книга! Во всех отношениях.

В книге СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ всё оказалось ещё проще – Дмитрий Данилов как раз там следовал методу, изложенному Достоевским чуть выше, с той лишь разницей, что он выбирал, куда установить свою фотографическую машину. В ка��естве фотографической машины Данилов использует смартфон (кстати, хотя под «фотографированием» у Достоевского понимался процесс текстового описания, Данилов действительно создавал тексты при помощи «фотографической машины» – ведь смартфон имеет и функцию совершения фотографий; выходит, что Достоевский ненамеренно это ловко предугадал), а текст на нём набирает палочкой, что куда затруднительнее, чем жмакать по компьютерной клавиатуре. А значит, вымученность каждой буквы увеличивается. Данилов начал писать СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ в мае 2013 года и писал чуть больше двенадцати месяцев. В этот период он, судя по всему, много путешествовал, так что для наблюдения выбирал не только отечественные города, но и различные забугорные. Оказалось, что читать наблюдения за соотечественниками интереснее и забавнее, потому что русские люди совершают больше абсурдных действий, которые проще описать забавно. И иностранцы в России тоже ведут себя более абсурдно (например, Даниловым были описаны действия ансамбля индейцев, игравших свою этническую музыку во Владимире). А иностранцы в иных странах ведут себя поскучнее, к тому же, их диалоги Данилов приводит обрывочно в силу незнания языков, на которых они совершались, а диалоги соотечественников Данилов приводит подробнее, и они тоже зачастую оказываются забавными. Но в глобальном смысле забугорные и отечественные люди ведут себя схоже – ходят и занимаются своими делами.

А заканчивается книга СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ описанием наблюдения Данилова, совершённого вблизи места, на котором стоит кусок стены дома Л. Добычина. Оказалось, что со времён написания книги ОПИСАНИЕ ГОРОДА его вновь огородили забором. Данилов стал переживать, что всё-таки там что-нибудь построят. Но на момент 10 мая 2014 года ничего там построено не было, уже хорошо.

Точнее, описанием наблюдения, совершённого вблизи места, на котором стоит кусок стены дома Л. Добычина, заканчивается не книга СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, а текст под названием СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, помещённый в книгу СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ. Помимо него в книгу СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ входит ещё текст 146 ЧАСОВ, написанный в 2010 году по схожей методике. Дмитрий Данилов осуществил мечту каждого россиянина – проехался на поезде Москва – Владивосток. А текст 146 ЧАСОВ является описанием этой поездки. Очень хорошо, что он вошел в эту книгу, потому что ранее я изучал на сайте ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ список публикаций Дмитрия Данилова – все сколько-нибудь большие тексты были изданы одноимёнными книгами, кроме 146 ЧАСОВ. Я думал, что на бумаге, не являющейся частью журнала, он так и не обнаружится, но приятно ошибся. В силу времени написания этот текст по стилю ближе к роману ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, а так как после него я успел прочитать много других текстов Данилова, то эта близость оказалось приятной и вызвала у меня, если можно так выразиться, ностальгию по былым денькам. Действиям пассажиров поезда тут уделено не так много внимания, больше – описанию видов за окошком. Текст отличный и познавательный, из него я узнал, например, в честь чего с большой вероятностью была названа станция ПОСТРОЙКА Красноярской области (Цитату о станции ПОСТРОЙКА я сразу после прочтения 146 ЧАСОВ выложил в ЛУКОШКО, и спустя два года мне в личные сообщения написал человек, который сказал, что очень заинтересовался этой станцией, посетил её и обнаружил, что станция на самом деле называется ПОСТОЙКА. Оказалось, что Дмитрий Данилов ошибся, и его предположение о том, что станция названа в честь единственной попадающей в поле зрения постройки – некоей БУДКИ – оказалось неверным. – Прим. И.С. 2020), а также о существовании посёлка городского типа ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ. Сразу подумал, что будь я женщиной, можно было бы после зачатия ребёнка и поехать туда с целью рождения, а потом новый человек во всех документах писал бы в графе «место рождения» – ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ. А люди, принимающие документы, смотрели бы на него с недоумением, и всё это, вероятно, приводило бы к множеству забавных ситуаций. В целом же из текста 146 ЧАСОВ я узнал, по какому пути следует поезд Москва – Владивосток, и убедился, насколько всё-таки широка и различна Россия.

Вот ещё: читая СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ я в моменте всё-таки начал скучать и испытал ощущение, что Данилов начинает повторяться, некоторые приёмы языковой игры уже воспринимались без былого азарта. Создалось ощущение, что я начал уставать от писателя Дмитрия Данилова. Но, дочитав текст, я решил задать себе ряд вопросов, а затем ответить на них. Хорошо ли, что Данилов написал этот текст? Да, хорошо. Стоило ли Данилову что-то в нём менять или писать его иначе? Нет, хорошо, что он написал СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ именно так. Если бы я заранее знал во всех деталях, о чём этот текст, стал бы я его читать? Да, стал бы. Доволен ли я, что прочитал этот текст? Да, доволен. После такой мини-анкеты я пришёл к выводу, что вовсе не устал от Данилова, а сиюминутное чувство было иллюзией, вызванной, вероятно, некими пере��адами настроения, зависящего больше от внешних причин и дел. Единственное, что стоило бы изменить в этом тексте – это использование имён числительных. Почти в каждом тексте он, заняв место наблюдения, использует фразы типа «Если повернуть голову налево примерно на 160 градусов, можно увидеть Королевский дворец». Но в некоторых наблюдениях имена числительные написаны цифрами, а в некоторых – прописью, что нарушает стилистическое единство текста. Вот такая ничтожная оплошность была допущена, а всё же – бросается в глаза. В остальном – всё хорошо.