Text

長崎獅子舞

ハシゴだぜ!

三匹獅子舞!

長崎獅子舞(豊島区指定無形民俗文化財)

5月13日(毎年5月第2日曜日)

9:00〜 道行

14:00〜 長崎神社境内

豊島区長崎1-9-4(長崎神社)

西武池袋線椎名町駅北口下車徒歩1分

…のはずがあいにくの悪天候で中断してしまった今年の長崎獅子舞。濡れるとあの立派な獅子頭が傷む、とのことで仕方なしでありました。

それでもギリギリのギリまで粘って少しだけ見せてくれたんですがやっぱりやはりゴージャスでした。

私は途中で諦めて帰ってしまったのですが、雨が全く止まなかったので神楽殿で少しだけ披露されたそうです。素晴らしいな。ほんと、素晴らしいかよ…。

ほら傘さしてる方がおりますでしょう?

画像からは全くわからないんですが結構降ってましたのよ。

どうでもいい私事ですがこの日は獅子舞マニアの方とたくさんお話できたんで気分は大勝利。というか一方的に教えを請うだけの関係なのですが。ありがたいんでこれからもよろしくお願いしたいです。

ほんといつかご飯くらいはご馳走せねばバチが当たる。

「獅子舞、ひとつ謎が解けると3つくらい疑問が浮かんでくる」という沼どっぷりなことを話したのですが、ほんとにその通りです。

はじめは獅子を追うのが精一杯だった見学も、慣れてくれると獅子以外の花笠や道化なんかの登場人物(?)にも目が向いて、そうするとお囃子はどんな塩梅なのか、舞台は?庭っていうの?場所はどんな具合に設けられているのかっていうのが気になって、装束は、かつての様子は…といくらでも見たい知りたいとんでもない。となってくるわけです。

しかも舞手が代わったり、獅子頭が修繕で新しくなったり、装束の交換があったりするんで一度見たらそれで満足できるかというとぜんぜんそんなことはないんで、やめられない。

たのしい!

また行きたい。

0 notes

Text

南部領辻の獅子舞

いいよいいよ!とお噂だけは聞いていた噂の獅子舞、見てきました。

南部領辻(なんぶりょうつじ)の獅子舞(さいたま市指定 無形民俗文化財)

5月13日(毎年5月15日に近い日曜/10月15日に近い日曜日)

10:00

※今回は午後の村回りなし

埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻2914(鷲神社)

JR大宮駅より浦和美園行き「野田小前」下車徒歩5分

JR東川口駅よりさいたま東営業所行き「野田小前」下車徒歩5分

JR浦和/東浦和駅よりさいたま営業所行き「総持院」下車徒歩5分/「中野田」徒歩6分

http://www.city.saitama.jp/006/014/010/003/012/p043637.html

言い伝えによると今から900年ほど前に笛の名手でもあった新羅三郎義光(源義光)が、兄の八幡太郎義家(源義家)を助けるため奥州に下向した際、軍兵の士気を鼓舞するために舞ったのが起こりとされます。

「竜頭の舞」とも呼ばれ、竜が天を舞うように、また地を這うように華麗で激しく勇壮な舞を披露。舞の後半、太夫が舞う「お神楽」は、無病息災、五穀豊穣を願い、神が宿ったかのように髪を振り、御幣を掲げて激しく舞います。

芸能に源平がらみのものが多いのはなんとなく知ってはいましたがこんなところで遭遇するとは。源平、大人気。

演目

1.上げ

2.街道下り

3.おかざき

4.かんだし

5.中獅子の出端

6.右・左の舞

7.小舞

8.入れ違いの舞

9.太夫の出端

10.角こき

11.獅子の唄

12.掛かり

13.お神楽

14.かくれんぼ

15.けんけろ

16.礼

17.さらば

(以上は配布資料より)

てくてく歩いていると見つかった親切な看板。わかりやすい!

ちょっと遅れてしまいすでに拝殿前は人がいっぱい。この日は地元のウォーキング企画のルートになっていたようで団体さんが来てたようです。

舞場は四方に青竹を立てて四方ともに注連縄を張ります。

左から中獅子、真ん中が女獅子、右が太夫獅子(大獅子)

太夫獅子→中獅子→女獅子の身長差が理想。感動。

この日は村周りなしでした。

本来ならば画面左手の天狗を先導に一行が進む姿を拝見できるようです。

紋付袴姿の花笠は男性。笛が2人とササラが2人で四方を囲みます。

かっこいいぞ、ササラ男子。

イカすし渋い。

中獅子

ツノがまっすぐ(ちょっと曲がってるけど)

ヒゲがあります。

画面奥に太夫獅子がいるので比較しやすい。

いい写真が撮れた。(自画自賛)

大獅子

ツノがぐねってしてます。

獅子頭の額周りに花弁のような剣型の飾りあります。(私が勝手に「ヒマワリ」って呼んでるやつ)

龍頭と言われる獅子にしばしば見られるもの。鱗だとかヒレだとかいう説を聞いたことがあります。正確になんなのかは不明。

牡丹が描かれた���引幕が美しいですね。好き。

緩急のメリハリがすごい。

ゆっくり動いていたかと思うと急に荒ぶるのでどこを見ていればいいのか。

目が離せない。

お神楽

とくにお神楽の演目は厳粛なゆったりした動きから突然テンポ2倍くらいになります。

体感はこんな。(写真へたくそか)

人混みに負け気味であまり満足に見てこられなかったので改めてちゃんとみたい獅子舞ですが、とても良かったです〜。

また来る。

1 note

·

View note

Text

石原のささら獅子舞

石原(いしわら)のささら獅子舞(埼玉県指定無形民俗文化財)

2018年4月14日(土)

8:30 観音寺で開眼式

9:00 観音寺で獅子舞演舞

10:30 八坂神社

13:30 石原町公民館前

15:00 へあーさあろん成田駐車場

翌15日(こちらは見学しておりません)

埼玉県川越市石原地区

観音寺(石原町1-18-1)

八坂神社(石原町1-20)

石原公民館(石原町1-64-6)

ヘアサロン成田(石原町2-11-4)

交通(観音寺):JR川越駅より徒歩17分、東武東上線川越市駅より徒歩15分

facebookもあるしTwitterにもアカウントがあって、すでにネット上にたくさん公式が情報を出しているこの獅子舞。もう情報はそっちのほうがいいんじゃないの?

でも自分の備忘録としてこちらでもお目汚し失礼いたします。

慶長12年(1607)に「偏木獅子舞」と称して始められたそうです。

寛永11年(1634)川越城主酒井忠勝が若狭小浜に国替の際、獅子頭雌雄2頭と舞人を伴ったため中断しましたが、宝永6年(1709)に太田ヶ谷(現鶴ヶ島市)に習って復活したと伝えられるものです。

9:00からの観音寺には間に合わず。私は10:30にはじまる八坂神社での舞から見学しました。

先獅子・中獅子・後獅子の三匹は成人男性が演じ、山の神は少年、4人のササラッコは少女がつとめます。

舞は十二切と呼ばれ、12の場面に分けられる。第5場面では「太鼓の胴をきりりとしめて、ささらをさらりとすりそめさいな」などの小唄があり、第9場面では雌獅子隠しの乱舞がある。

八坂神社

小さい神社です。準備が終わると山伏の法螺貝と天狗に先導され一行が舞庭に入ってきます。

順番は山伏→天狗→錫杖を持った天童→ササラッコ→獅子→山の神。

ここのササラは花笠を被りません。小学校低学年の女の子あでやかな揃いの衣装で着飾り、ささらを持つのですが花笠は大人が頭につかない位置で持ちます。ので、大所帯。

先獅子(雄獅子)

黒い顔。ツノは黒と金の縞で水引幕は淡い水色。でっかいドット柄かわいいです。

中獅子(雌獅子)

女の子なのでツノはなし。額に宝珠があります。ツノも牙もなし。水引幕は朱色(オレンジっぽい)。

後獅子(雄獅子)

赤い顔。ツノは赤と金の縞で牙があります。水引幕は先獅子と同じ淡い水色。

石原の獅子のツノは革製で中に詰め物がしてあるというもの。耳も皮革製で、こまかいことに毛が生えています。毛皮の加工したものなのかも。

獣感すごいです。

先獅子の後ろ姿

石原の獅子舞、装束がとてもすばらしい。

大きな獅子頭、雄獅子たちには黒い鳥の羽と(たぶん)馬の毛、雌獅子は明るい茶色の毛。

水引幕と上衣袴には水玉(舞の解説に「獅子ははじめ天空を楽しんでいる」という内容があるのでこの水玉は星なんではないかと思います)

子どもたちが演じるササラッコ、天童、山の神の豪奢な刺繍の衣装。

見るところいっぱい!

舞は十二切と呼ばれ、12の場面で構成されています。

各会場で全ての切りが披露されるわけではなく、12のうちのいくつかがえらばれているっぽい。(まだきちんと資料を当たっていません)

八坂神社では歌が2曲ほど披露されていました。

舞はいろいろある中でも。この前かがみになって水引幕を左右に勢い良く回すのが特徴的。むちゃくちゃ振る獅子。沸き立つ観衆。

会場(庭)を移動するときに要所要所で門付けします。画像は小さな神社での門付けですが、多くは個人宅。今回参加した子どもたちのお家なんだそうです。

お昼を過ぎて13:30ごろ

石原公民館前が庭になります。

はじめは公民館奥の鳥居の前で。

公民館前に移動して

小唄のあと、雄獅子たちが雌獅子をめぐって争う「雌獅子隠し」があります。躍動感。そして疾走感!

山の神

軍配を持って獅子を操る役。

このゴージャスな刺繍。背中には錦糸で獅子や牡丹が描かれています。

移動前に見せていただいた獅子頭の中。

緩衝材に藁が詰まっています。何人も踊ると汗を吸って重くなってしまうそう。ただでさえ獅子頭が大きくて重たいのに。ハード。

「つけごこちいかがですか」とお聞きしたところ「枠が当たって痛い」とのことでした。

ピンコロ

獅子と山の神が両手両足につけているこの赤い綿入りの紐。「ピンコロ」と呼ばれているそうです。かわいい響き。ピンコロ…。

声に出したい日本語。ピンコロ。

「赤いし、魔除け的なものじゃない?」とのことでした。

へあーさろんなりた 駐車場

この日最後の会場です。上の画像はとてもかわいい獅子のおすわりぽい姿。

ササラッコが一列になって雌の獅子を隠します。花笠のてっぺんには月と太陽(が見つけられなかった)が付いており、月と太陽に隠されたという象徴的な演出になっています。

激しく水引幕を振って争う雄獅子たち。もうカメラで追いきれない(腕前がね)。

その後、雌獅子が見つかり再び3匹仲良く暮らしましたとさ。

でおしまいです。

ちょっと歩けば川越の観光地の菓子屋横丁や蔵造りの街並みまで行けます。私は偶然獅子舞仲間に会えたのでご飯を食べたりお茶したりいも恋買って帰ったりしました。ああ、楽しい。

川越最高。

1 note

·

View note

Text

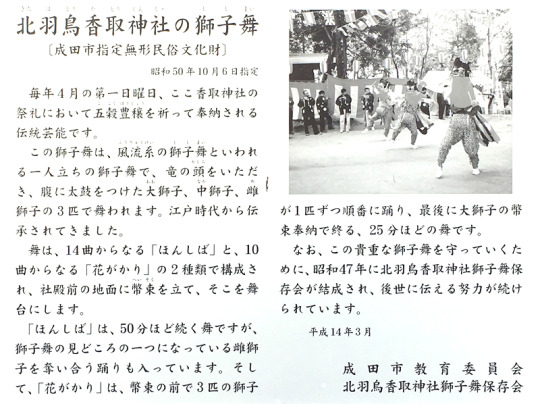

北羽鳥の獅子舞

北羽鳥の獅子舞(成田市の無形民俗文化財)

千葉県成田市北羽鳥2022(香取神社)

2018年4月1日(毎年4月第1日曜日)

情報誌では11:00から12:30

→※実際は

10:30常連時前から香取神社に道行

11:00から神事

13:00から「本シバ」(40分くらい)

その後記念撮影、お菓子まき(餅まきみたいなの)

15:00ころ?から有志による舞

18:00ころ?から「花がかり」

交通:東関東道 成田ICから車で25分/京成成田駅から成田コミュニティバス 豊住ルート「常蓮寺」前下車すぐ(ちょうどいい時間のバスはないようです。残念。)

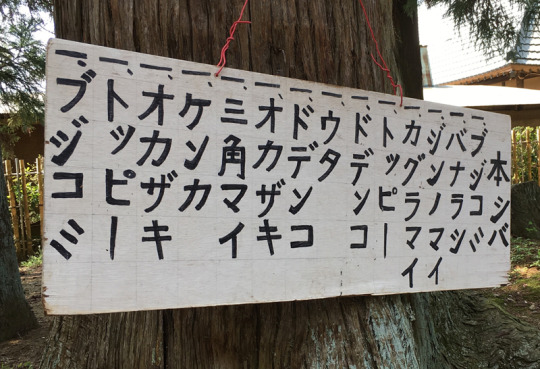

香取神社の入り口にあった看板。

獅子舞は「ホンシバ」と「ハナガカリ」のふたつの舞の中にそれぞれ10ほどの演目(曲)があるタイプです。

本シバ

次第の掲示。味わい深い。

ブジコミ

獅子が社殿まで来る曲。

ほかでは「ブッコミ」」とか「ブチコミ」なんていうのがあります。獅子入場の曲です。

背中の帯(しごき?)がカラフル。

千葉県北部の三匹獅子舞は他にもこんな感じで襷にいっぱい垂らしてるところあるんですけど、こちらのは結び目がお花みたいにされててかわいい。おしゃれ〜。

後頭部にカラフルなポンポンがついています。

舞の後にお話をうかがった限りでは「なんでついてるのかわからない」とのことですが平成に入って獅子頭を修繕した際に保存会の会長さんが手作りでお付けになったとのこと。

ふふ、かわいい。

動きはけっこう機敏。腰を落として左右に上半身を大きく振る動きが多かったように思います。

三匹が揃って動くフォーメーションがかっこいい。

サンカクマイ

(たぶん)

中央で輪になって踊ります。

ケンカ

雌獅子争いの曲です。

雄の獅子2匹が激しく踊ります。

腕を絡ませて左右に体を振る大獅子と中獅子。

ちょっと仲良しにも見える。

その頃の雌獅子。ちょっと離れたところで静観。

本シバが終わると記念撮影タイム。

乳幼児に泣かれながら写真を撮る獅子。いい。私も赤子にかえって写真撮られたい。泣き叫びながら。

そのあと、袋を持って集まってきた子どもたちのために(いやおとなもたくさんいるけども)餅まきならぬお菓子まきが行われます。

もちろん白熱。

私はひとつしか拾えなかったので小学生にあげました。これ、ここのこのシチュエーションじゃなかったらすごい不審者だよ。貴重な機会です。

その後は再び長めの休憩になります。

ので今回はお話聞いてみました。

本シバを舞う舞手は「奉納者」と呼ばれる方で、13:00からの本シバと18:00ごろからの花ガカリを舞うそうです。

花ガカリはその名の通り地面に立てた花(幣束)を引き抜いて踊るもの。

境内にあったポスターがそのようすかと思われます。

本シバと花ガカリの間にもうひとつ舞が入るのですが、これはその年の奉納者ではなく、有志の舞手が担うとのことでした。

ということはずっといれば2組の舞手による舞が見られるということですね。お得です。

残念ながら私は本シバだけで離脱してしまったのですが次は花ガカリも見たい。

獅子頭

黒をベースに金色の差し色、赤とのコントラストが美しい獅子頭。

左から大獅子(雄獅子)→中獅子→雌獅子。

雌にもツノが一本あります。

大獅子と中獅子は区別が…つきづらいぞ!

大獅子(雄獅子)

眉がとんがっていて鼻の横が巻き毛(雌獅子といっしょ)

ツノは2本あります。

他の獅子と比べるとじゃっかん大きいようです。

中獅子

眉がなだらか(これは雌獅子といっしょ)。鼻の横が平坦な線になっています。

休憩中の獅子頭も見せていたきたいへん図々しいのですが、修繕のご苦労などのお話も聞かせていただけたのが興味深かったです。

修繕、ほんとうにお金がかかる。

獅子の頭についている羽は大きいもので1本2000円だそう。それが一度の修復で100本くらい必要ということ。これはおいそれとメンテナンスもままならぬ。

資料によればキンケイ、オナガ、チャボ、キジなんかの羽が付けられているとのことでした。

神社のすぐ隣が公民館で休憩の時間に資料をあたることができます。(成田市史編さん委員会「成田市史 民俗編」1982年)…なんだけどやっぱり編纂当時と現在ではスケジュールなんかが少し変わってきているようで、資料そのままではありませんでした。ぜひご自分の目でご確認を。

開催にあたり広報に消極的な獅子舞ですが、かといって見学者に対して冷たいかといえばそうでもなく、なかなか親切にお話を聞かせていただくことができました。

こういうこともあるんだなー、と勉強になった次第です。情報ってあって当然じゃないんだよう。知ってたけど。

よそ者として改めて気の引き締まる思いです。

1 note

·

View note

Text

第29回 民俗芸能と農村生活を考える会

毎年2月ごろに民俗芸能のイベントを開催している「民俗芸能と農村を考える会」。今回は宮城県登米市の上町法印神楽(かんまちほういんかぐら)でした。主催は一般社団法人 全国農協観光協会。

第29回 民俗芸能と農村生活を考える会「上町法印神楽」公演

2018年2月17日(土)13時

日本教育会館 一ツ橋ホール(東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2)

こちらのイベント、毎年同じくらいの時期に開催されています。事前申し込みが必要なんですが一度申し込みすると次の年からお誘いの連絡を頂けるようになるのでありがたいです。

民俗芸能って一度好きになるとずっと好きじゃない?

(いや他の趣味でもそうだろうよ)

だからずっとお知らせくれたらうれしいじゃない?

今披露されたのは3演目。

「道祖」「宇賀玉」「日本武尊」でした。

道祖

天孫降臨の先導をした猿田彦尊の一人舞。

猿田彦ですが鼻高面じゃないんですね。

「反閇の足の踏み方」と解説されていました。

「神の道、人の道を先導する舞と言われ、地舞として最高の舞と言われます」(配布資料参照)

足さばきかっこいい

抜刀してからの所作かっこいい

始まるぞ!と見ている側も意気が上がります!

宇賀玉

「宇賀の神が宇賀玉という五穀豊穣に霊験のある宝物を魔王に奪い取られ、そのため五穀が稔らず、民百姓が困窮していたところ、山の神が他の神となって舞応から宇賀玉を取り戻し、豊稔の国土となるという舞」(配布資料より)

魔王(左)がとても河童っぽい。

田の神。親しみやすさの塊。

農作業をしています。でも、豊穣の宝物が失われたので実りはかんばしくありません。困ったぞ。

家に帰って愚痴ったりします。このあたり、アドリブの喜劇になってます。

会場からは笑い声が起こることしばしば。

それとは知らず魔王をもてなしちゃう田の神。いい人。気さく。

魔王も飲んじゃう。迂闊か。

ここも笑いが起こるところ。

「志村〜後ろ後ろ〜!」の古典である。

その後酔いつぶれた魔王の懐から豊穣の宝物を奪い返します。

天津神に追い払われる魔王。

お酒なんて飲んじゃうから…。

日本武尊

事前告知では「産屋」が披露される予定だったそうです。で、変更があってこちらの「日本武尊」になりました。

素戔嗚尊が八岐大蛇退治をした時に大蛇の尻尾から取り出した天叢雲剣(草薙剣)。それを納められていた熱田神宮から日本武尊に仇なさんとする悪鬼女が盗み出し、日本武尊と対決するというお話です。

神話にはない物語。

悪鬼女が化けている岩永姫。

宇賀の神と似ているように見える。けどたぶん違うはず。

(こういのは神楽鑑賞初心者にはたいへん難関なハードル)

鬼女との乱闘。

こういう荒々しい、激しい動きの舞を「荒型舞」ていうそうです。

歌舞伎にも「荒事」ってあります。こういうのがわかると見ててもっと面白いんだろうなと思う。初心者は。

鬼女を打ち取った日本武尊。

面を刀の先に引っ掛けるというのが「首を取った」「息の根を止めた」っていうたいへんわかりやすくかつ美しい演出だと思いました。

最後は日本武尊の面を取って素面での舞です。素早い動きで足が高く上がり、両手に持った刀がめまぐるしく振られます。

本来は綱を切って終わるそうです。これは神の世界が終わって人の世界に戻る、というような意味合いがあるそうです。

すごい、フィナーレ感。会場からの拍手。

この、神楽の最後に素面になるというのを初めて知ったときは感動ました。

いままで神を演じていた役者が人に戻る、神の国の尊い出来事が現実にすり合わされていくさまが感覚的に伝わる。

すごくないか。

神楽、いいです。もっと見たくなるけどこれ見始めたら本命(獅子舞)がおろそかになるからまだどっぷりいけてないのが残念です。体があと二つ三つ欲しいです。(これずっと言ってるし本当に二つ三つあったらさらに倍欲しいとか言い出すに決まってる)

来年も楽しみ。民俗芸能と農村生活を考える会!

2 notes

·

View notes

Text

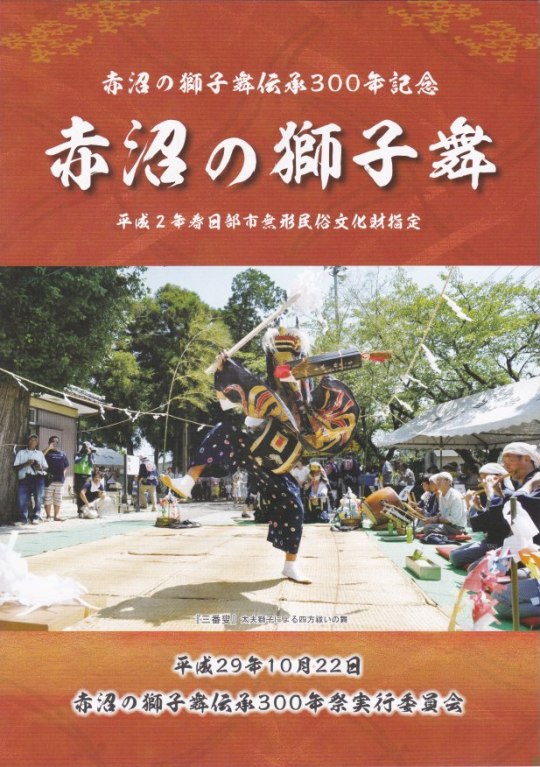

赤沼の獅子舞伝承300年祭 3

長々と三分割した最後はおまけ編。

今回の300年祭、お土産が充実したのでお知らせしたい次第です。

当日は模擬店がいろいろ出ていて、焼きそばやらフランクフルトやらに混じってじつはなかなかレアな物販がいくつか。

冊子

この日のために制作された記念冊子。

たしか300円?くらいだった気がします。A4 26pフルカラー。豪華…。でも激安…。

獅子まんじゅう

250円。

三個入りのお饅頭。ものすごい勢いで売れていくのでちょっと離れたところでガンガン追加分をふかしていたのが印象的でした。

中身こんな。つぶあんは甘め。結局お腹空いてたからってのもあって家に着く前に全部食べてしまった。

パッケージ。蒸気で少し破れたのですが大事にとっています。

獅子のイラストが絶妙。

古代赤米ビール 赤沼ロマン

一本からの販売だったのですがパッケージが3本用だったのでそりゃあ買うよね。通常は1本700円ですがこの日は特別価格3本500円でした。

価格破壊。

ラベルに太夫獅子がいます。たいへん素敵なデザインです。

私は飲み終わったあとも捨てられずに机に瓶を飾っています。まるでアルの中のようですが満足しています。

味は濃くしっかりしているのにエグみがなくてすっきり飲めます。飲みやすい。いろいろあるクラフトビールのなかでも飲みやすい方なんではないかと思います。比較的どんな料理にも合う。美味。

こちらから通販も可能なようですが品切れのことがけっこうあるようで、見つけたら買っちゃった方がいい。お酒飲める人なら後悔はしないから。

たまごくらぶ https://tutuya.com/products/detail/9

そしてこれはビールの原料にもなっている赤米の収穫された田んぼ。豊作。

帰りに見られてじんわりと感動しました。教えてくださってありがとうございます。

稲穂

祭の最後にみんなに配られるもの。ご利益の具現化。

神楽のときに舞庭に飾られているものをほぐして配布してくれました。

お祭りのときに面識もなくご祝儀を渡す(お花を包むとかいいますよね)がまだビビってできないので、せめてなにか物販があったら必ず買うようにしているのですが、今回はみんなお買い得すぎてぜんぜん還元できてないんじゃないかと思いました。

もちろん私が大富豪だったら毎回めっちゃ包むよ。で、ちやほやしてもらうよ。

いつかそうなりたいでーす。

終わり。

2 notes

·

View notes

Text

赤沼の獅子舞伝承300年祭 2

赤沼の獅子舞伝承300年祭ではここから伝わったという「親」にあたる下間久里の獅子舞と赤沼同様に下間久里から伝わったという「兄」にあたる銚子口の獅子舞が特別出演で披露されました。

今回はそのふたつの三匹獅子舞です。

プログラムでいうとお昼の式典のあと、時間で13:00ごろから銚子口の獅子舞の演舞でした。

銚子口の獅子舞

「日本無双角兵衛獅子」として元禄10年(1697)に下間久里から伝授された獅子舞。

赤沼の獅子舞は享保3年(1718)に下間久里から免許状を授かっているのでこれはその「兄」としてこの300年祭に特別出演となりました。

ふだんは銚子口羽鳥神社(埼玉県春日部市銚子口551)で

1月:一年の地域の安泰と家内安全

7月:地域の疫病よけ悪魔退治

10月:五穀豊穣

の奉納が行われています。

披露されたのは4演目。

天狗の舞

天狗が弊のついた榊と抜き身の刀をもって四方に睨みをきかせながら舞庭をまわり、その後に獅子が続くという演目です。飛んだり跳ねたり回ったりはありません。

厳しい感じの演目。

私のメモに「太鼓がドラムロールみたい」とあったのでだいぶ気分が煽られた模様。

出端の舞

小獅子(女獅子)が幕(銚子口でも首懸というかな?)をバサバサとはためかせながら、素早く飛び跳ねる舞。

太夫の舞

四方に向かってバチでちょんちょん、とやる所作がありました。

これ、ぜったいなんか意味のあるやつだ。今後の課題。そして見にいくまでの宿題。

腰を落として動き回ったり。直立して頭をリズミカルに振ったり、助走をつけてジャンプ回転したり、激しい演目。

角に「日本無双角兵衛獅子」の文字。

銚子口の獅子舞は一つの舞に一つの舞手(そりゃそうだと納得のハードさ)とのことでここで舞手が交換する(かぶりかえ)ため、いちど中休み、というかお話。

太夫の方が「でも何度やってもうまくいかない、だからやりたい」とコメントして���りました。

さらっとものすごいかっこいいことを言うーーー!

津島の舞

これも動きの早い演目。手元のメモには「ぴょこぴょこ」と。われながら参考にならないメモだな…。

三匹が揃って舞う演目です。

銚子口の獅子舞は伝わっているものが15演目、現存しているのはこの時は10、5つの演目が途絶えていたのですが、そのうちのひとつが資料が見つかったということで1月の例祭で復活する運びとなったそうです。

(赤沼の)獅子舞を見に来て(銚子口の)獅子舞を見に行きたくなる、という。まんまと。

獅子舞は見れば見るほど足りない気がしてくる魔物がいる。

下間久里の獅子舞

三匹獅子舞に興味を持つと必ずぜったいまずは聞こえてくる下間久里の獅子舞。私は千葉県民で埼玉をむやみに遠いところだと思い込んでいたので拝見するのに時間がかかりましたがたいがいみんな速攻で見に行っている印象です。

というわけでやっと!だったんだ!

室町時代の文禄3年(1594)に京都から伝承されたと伝わります。

ふだんは7月第3日曜日に下間久里香取神社(越谷市下間久里1226)で丸一日かけて行われます。

「雨下無双角兵衛流」と呼ばれ、これは「雨が降る世界(地上界)でふたつとない獅子舞」という意味。なんという壮大で大胆なパワーワード。

披露された演目、いただいたプログラムでは

一、神社奉納の舞

一、道中とんびの舞

一、辻切りの舞

となっていたのですがこれと当日のアナウンスがちょっと違っていたので手元の資料とメモからレポです。

宮参り

神社で奉納されるの舞のひとつ。中腰でグリグリ練り歩く感じ。

津島の舞

こちらも神社で奉納される舞のひとつ。

ゆっくりと大きな動作。悪魔払いの舞。

村境や宿(と言われる獅子舞の休憩所的な場所)でも披露されるらしい。

早岡崎の舞(はや)

こちらも悪魔払いの舞。三匹が揃って首をグイッグイッと振るの。

村まわりでも披露されるらしい。

九字の舞

「九字切り」「くじ」とも言われるそうです。この日は「九字の舞」と紹介されていました。「津島」「はや」のあと太夫獅子が1歩前に出たポジションでくじを切る所作をします。

画像はバチを横に切るように動かしているところ。

悪魔と対決するためのなにものも恐れない、「九字護身法」の「くじ」だそうです。

地固めの舞

家々で必ず舞う 家々を守り固めるという舞

撮った写真の中で確固たる自信を持ってこれだ!というものが見つからなかった残念。

よつあげの舞

道中9箇所の宿で舞手が交代するときに舞う曲だそうです。

(道中)とんびの舞

空を飛んでいるようなしぐさの勇壮な舞。こちらも村まわりで披露されます。

辻切り

下間久里の獅子舞を締めくくる締めの舞。刀と弊(これが独特の形)をもった「太夫」さん(太夫獅子ではない)が獅子の前で天・地・中を切るのだそう。

本来は村まわりを終えた夜の11頃に披露されるもの。この時間み見られるのは僥倖でしかない。スーパーハッピー。

みんながいいよいいよいうだけあるよ、さすがだよ下間久里。こんどはきっと見に行くよ。

と、これからの予定を強く心(と脳髄)に刻みました。

これにて赤沼の獅子舞伝承300年祭のゲスト2組は終了です。

0 notes

Text

赤沼の獅子舞伝承300年祭 1

2017年のお話です。ブログ引っ越したいな〜すっきりさっぱりデザインでtumbler使ってみっかな〜。テーマはどうしよっかな〜とかウダウダやっているうちに半年あまり経過する、という情けないダラけぶりですが時間がたっても感動が色あせないどころかあああ、もう一度、あの興奮と夢のような時間を…もう一度…!となってきた赤沼の獅子舞を見てきました。

見学日:2017年11月12日(日曜日)

開催地:春日部市赤沼770(赤沼神社)

交通:東武スカイツリーラインせんげん台駅下車→茨城急行自動車バス(せんげん台駅東口~大正大学・松伏町役場・まつぶし緑の丘公園行)赤沼バス停下車、徒歩5分

開催日時:7月15日(豊作祈願祭)、10月19日(収穫感謝祭)に近い日曜日、11頃から地区内を辻切り、午後1時頃から神社境内で奉納舞

はじめは10月22日の予定だったのが天候不良で10月29日に延び、さらにこの日に延期された経緯があります。

待ってました…!ほんとにっ……!て思ったよね。

ご隠居の獅子の特別展示。獅子頭を接写できる貴重な機会でありました。

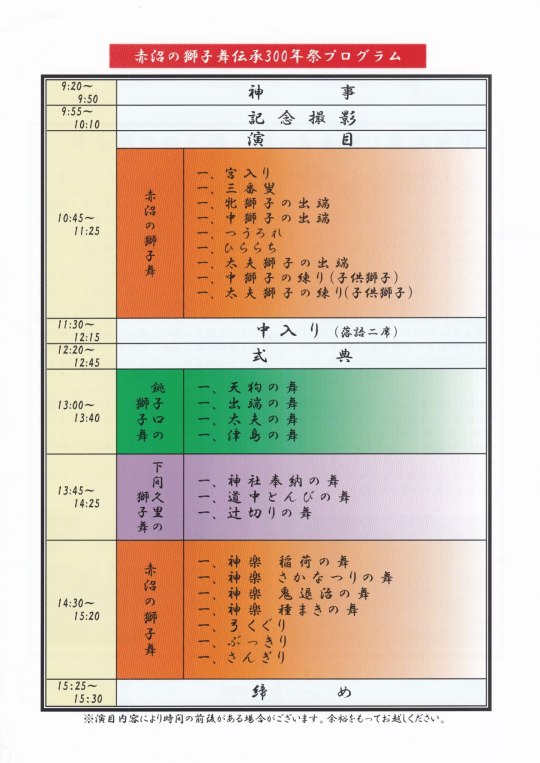

当日配布されたプログラム。延期が続いたのでどうしても都合がつかなくなった中入りの落語は中止となりましたがこんなに盛りだくさんの内容でした。

ありがたい。

以下 当日の様子!

宮入り

天狗に先導されて獅子たちが舞庭に入ってきます。その後天狗によるお祓い。

三番叟

四方を固める、太夫獅子による舞。片手に巻物が入ったもの、片手に幣束をもって行います。

四方を払う舞なのですが、この時舞庭(四方に青竹を立ててしめ縄で囲ってある。ゴザが引かれている範囲)の四隅のうち一つだけ払わないで、わざと逃げ道を作ってあるのだそう。

雌獅子の出端

こちらは続く演目「中獅子の出端」と曲が繋がっています。角や牙がなく小ぶりな頭の牝獅子。後ろに中獅子を連れてきます。

首懸(こうがけ)と呼ばれる垂布には鳳凰や宝珠が描かれています。

中獅子の出端

赤沼の獅子は太夫と中獅子のデザインがほぼいっしょ。

中獅子はじゃっかん頭が小ぶりなんだそうです。そして中獅子は若い獅子なので鼻に筋(シワ?)がない。お肌ツルツルなんだろか。

はじめは首懸で隠されていた獅子頭をバーーン!とあらわにするところがすごくかっこいいのです。その写真はここにはない。なぜならブレたから。

赤沼の獅子舞、太夫はなかなか出てきません。簡単には出てきてくれない太夫の出端を促す舞が続きます。

つうろれ

ひららち

どちらもどんな意味の言葉を表すものなのかわかっていないそうです。

この演目では中獅子牝獅子のコンビネーションが見どころ。

太夫の出端

やっと登場する太夫獅子。今更ですが赤沼では他の地方で「大獅子」と呼ばれる年かさの雄の獅子を太夫獅子と呼びます。太夫呼びのところ、けっこうあるので三匹獅子舞の業界ではメジャーなのかもしれません。

この太夫獅子の出端は赤沼の獅子舞の真髄といわれるもので資料によれば「四方祓いで首懸を使い、風を呼び込む重要な舞」とのことです。

太夫は頭も大きく立派で、鼻に縦筋(シワか?)が入っています。

天狗に先導されて一同入場→牝獅子→中獅子→「太夫さんはまだ⁉︎」→満を侍して登場!

の流れが観客のボルテージをガンガンに上げていきます。効果的な焦らしの演出、大好物です。あと2万字くらい褒めちぎりたい。でも冗長すぎるので我慢。

子供獅子

小・中学生くらいでしょうか。けっこう小さい子たちもガンガン踏み込むし腰を落としてブンブン体を振るしで将来有望。期待の星。中獅子の練りがありました。

このあと式典があり、当初予定されていた落語はなくお昼休憩的な時間。

プログラム通り本当はこれの前に銚子口の獅子舞と下間久里の獅子舞の披露があったのですがそちらは後述。

赤沼の獅子舞、午後の部は神楽から始まります。

稲荷の舞

「稲荷」は「とうか」と読みます。これは狐のことで夏と秋の両方で披露される余興の演目とのことです。

奉納された赤飯を観客に振る舞うフリをしたり、小さな子ども(赤ちゃんが何人か)をさらって神前に連れて行ったりします。もちろんギャン泣きですが福が授かるといわれるものなので大人たちは大喜び。

さかなつりの舞

大黒様と道化が魚を釣る演目。秋の大祭で披露されるものです。

鬼退治の舞

暴れまわる鬼を鍾馗様が登場し、退治するというもの。その後あらわれた「ピートコトッチャン」(というなんだかよくわからないキャラ。解説では正義の味方とのこと)が鬼を生き返らせて改心させます。

ピートコトッチャン。手にはうちわと陽根の張り型をもっています。

鬼が持っているのは棍棒だそうですがぱっと見、ピートコトッチャンのほうがでかくて強そう。

神楽面と一部の道具だけが残っていて途絶えていたものを2016年に復活させたものだそうです。

通常は秋の大祭で披露されます。

種まきの舞

こちらも秋の大祭で披露されるもの。ひょっとことおかめ面の夫婦が稲を育て収穫し、稲穂を神様に奉納するという内容。

弓くぐり

普段は夏だけですが、今回は300年祭ということで特別に見せてもらえた演目。太夫獅子が弓をくぐることで豊作を祈る舞。

ご多聞にもれず、何度も何度も挑みかかってくぐる時は本当に一瞬。画像は必死でシャッターを切った私の奇跡の一枚。

細部がよく見えないのはブレではない。疾走感である。

使用される弓はお祭りごとに毎回作るのだそうです。朝作って午後に演目、というお話でした。新鮮な竹。

ぶっきり

悪いものを断つ舞。三匹揃った舞なのですが残念ながらお見せできる写真は撮れませんでした。短い舞です。技術不足が悔やまれる。

まあかっこいいから実物見て!

さんぎり

「ぶっきり」同様、悪いものを断ち切る舞。三匹が向かい合って踊る唯一の舞だそうです。軽快な囃子と軽やかなステップ、ここに極まれり。

これにて締めとなります。

そしてまだまだ全然書き足りないのでまさかの続く。

0 notes