Text

Gandum dan Mi Instan: Peluang dalam IA-CEPA

Politik Perdagangan Internasional | 8 Desember 2022

Penandatanganan IA-CEPA menjadi langkah awal bagi Indonesia dan Australia untuk mempererat kerja sama keduanya dalam bidang ekonomi. IA-CEPA memiliki peran penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia sebab meskipun memiliki lokasi geografis yang berdekatan, kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang termasuk rendah. Terlebih lagi, perjanjian ini juga mencakup persoalan-persoalan lain di luar perdagangan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan, seperti pendidikan, keuangan, perdagangan elektronik, dan telekomunikasi. Sebagai sebuah perjanjian yang komprehensif, IA-CEPA diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendorong Indonesia dan Australia dalam memaksimalkan pemanfaatan keunggulan masing-masing untuk kemajuan ekonomi. Hal ini diproyeksikan dapat tercapai melalui pembentukan kolaborasi economic powerhouse antara kedua negara dalam kerangka perdagangan internasional dan ekonomi global. Kolaborasi ini dilakukan dengan memperkuat produktivitas manufaktur dan agrikultur serta meningkatkan ekspor produk tersebut kepada negara atau pihak ketiga (Winanti & Kyle, 2019). Esai ini akan membahas peluang dari ekspor gandum Australia untuk Indonesia dalam membentuk economic powerhouse untuk komoditas mi instan dari Indonesia serta potensi kebermanfaatannya bagi masing-masing negara.

Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bilateral sejak lama, sekitar paruh kedua tahun 1940-an (Kusumohamidjojo, 1986). Meski demikian, hubungan ini kerap kali diwarnai berbagai perselisihan dan ketegangan politik-keamanan (Kusumohamidjojo, 1986). Pemerintah dari masing-masing negara pun menjadi terlalu berfokus pada perselisihan politik-keamanan dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lain dari hubungan mereka, termasuk potensi kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini ironis sebab baik Indonesia dan Australia mampu menjalin hubungan ekonomi yang baik dan erat dengan negara-negara lain yang tidak berdekatan secara geografis. Selain itu, hal ini juga disayangkan sebab begitu lamanya hubungan bilateral kedua negara telah dibangun namun tidak ada kerja sama yang berjalan ditujukan untuk memaksimalkan perkembangan dan pembangunan ekonomi masing-masing. Menurut Karunaratne (1982), kerja sama ini dapat membantu pembangunan ekonomi di Indonesia yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan, sebuah ancaman bagi keamanan di Australia. Kehadiran IA-CEPA penting untuk mengembangkan kerja sama ekonomi ini. Akan tetapi, perjalanan hubungan ekonomi Indonesia-Australia tidak berhenti pada penandatanganan IA-CEPA saja. Kerangka perjanjian dan proyeksi pencapaian yang telah dirancang tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa analisis kritis mengenai kondisi yang telah ada dalam kaitannya dengan perjanjian tersebut.

Antara kedua negara, Indonesia memiliki spesialisasi dalam produksi komoditas yang berbasis tenaga kerja dan sumber daya (Karunaratne, 1982). Dari sisi Indonesia, optimalisasi produksi komoditas yang seperti ini penting untuk dilakukan agar dapat membantu perkembangan ekonominya. Dalam kaitannya dengan IA-CEPA, optimalisasi ini dapat dilakukan untuk produk yang bahan dasarnya merupakan komoditas ekspor terbesar Australia untuk Indonesia. Dilansir dari data Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, per tahun 2021, komoditas ekspor terbesar Australia untuk Indonesia adalah gandum, yaitu senilai 1.8 milyar Dollar Australia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan tujuan pasar gandum Australia terbesar (AEGIC, t.t.). Sebagian besar komoditas gandum ini dijadikan bahan baku untuk produksi mi instan (Sapiie dalam Patunru et al., 2021). Menariknya, mi instan merupakan salah satu komoditas ekspor substantif Indonesia (Sapiie dalam Patunru et al., 2021). Di masa yang akan datang, dengan pengawasan implementasi kebijakan yang baik, gandum dan mi instan berpeluang menjadi komoditas yang mendorong kolaborasi economic powerhouse antara Indonesia dan Australia di bawah kerangka IA-CEPA. IA-CEPA diharapkan mampu meminimalisir berbagai hambatan terhadap komoditas agrikultur Australia yang dieskpor untuk Indonesia, terlebih dengan adanya stagnansi perdagangan barang Australia-Indonesia sejak 2013 (Busch, 2018).

Pada tingkat global, gandum merupakan salah satu bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh banyak orang di berbagai negara. Berdasarkan data pada tahun 2017-2018, gandum dikonsumsi oleh 2.5 milyar penduduk di 89 negara (Culas, 2022). Australia merupakan salah satu eksportir gandum terbesar di dunia dengan jumlah ekspor sebesar 11.4% dari total ekspor gandum global (Culas, 2022). Lebih lanjut lagi, dilansir dari situs Australian Export Grain Innovation Centre, produksi gandum di Australia berorientasi ekspor, dengan mengekspor 65%-75% produksi gandum nasional. Bagi Australia, merawat dan mengoptimalkan ekspor gandum merupakan salah satu langkah yang penting untuk dilakukan. Sebagaimana dinyatakan dalam Cetak Biru untuk Perdagangan dan Investasi dengan Indonesia, Australia tengah menargetkan peluang-peluang untuk pemulihan ekonomi dan keamanan ekonomi. Ekspor gandum dapat membantu Australia dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitan dengan hubungan dagang dengan Indonesia, ekspor gandum memegang peran yang cukup penting. Indonesia menempati posisi kedua di dunia dalam konsumsi mi instan (Kurniawan, 2021). Dengan posisi ini, gandum menjadi komoditas impor yang penting bagi Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu importir gandum terbesar di dunia (Culas, 2022). Pada kurun waktu 2013-2017, Indonesia menempati peringkat satu sebagai importir gandum dunia (Culas, 2022). Australia pun merupakan mitra dagang gandum Indonesia yang signifikan (Culas, 2022). Agar tercipta keseimbangan, Indonesia dapat memanfaatkan gandum tersebut untuk keperluan ekspor Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar impor gandum Indonesia diolah menjadi mi instan. Kolaborasi economic powerhouse dapat dilakukan dengan menguatkan dan menjaga ekspor mi instan Indonesia. Saat ini, mi instan menempati proporsi 88.49% dari keseluruhan komoditas ekspor produk pasta Indonesia (Kurniawan, 2021). Kemudian, pada tingkat global, Indonesia juga merupakan eksportir mi instan terbesar ketiga setelah Korea Selatan dan Vietnam (Volza, 2022). Meskipun mengalami penurunan pada 2021, nilai ekspor mi instan Indonesia pada 2020 mengalami peningkatan sebesar 22.96% dari nilai ekspor pada tahun 2019 (Kurniawan, 2021). Pasar mi instan terbesar Indonesia adalah Malaysia, dengan peningkatan permintaan dari beberapa negara lain seperti Timor Leste, Kamboja, dan Taiwan (Kurniawan, 2021). Sebagai negara yang masih memiliki kendala dalam hal perkembangan ekonomi, optimalisasi ekspor mi instan dapat menjadi salah satu upaya bagi Indonesia dalam memajukan perekonomiannya. Selain itu, keuntungan yang diperoleh Indonesia dari ekspor mi instan juga dapat membantu Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Kehadiran IA-CEPA patut diapresiasi sebagai upaya untuk membantu perkembangan ekonomi, baik bagi Indonesia maupun bagi Australia. Apresiasi ini tidak cukup dilakukan dengan mengimplementasi isi perjanjian dan pengawasan terhadap implementasi tersebut. Untuk benar-benar mendapat manfaat optimal dari IA-CEPA, perlu dilakukan analisis dan evaluasi rutin, terutama mengenai komoditas tertentu yang berpeluang menguatkan hubungan ekonomi Indonesia-Australia. Ekspor gandum Australia merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia, yakni dalam hal kebutuhan pangan dan untuk keperluan ekspor mi instan. Baik Indonesia maupun Australia perlu merawat perdagangan gandum ini untuk memastikan keuntungan optimal bagi masing-masing negara. Produksi dan ekspor mi instan yang optimal oleh Indonesia pun juga penting untuk mendorong Indonesia sebagai eksportir pangan global dengan komoditas unggulannya. Dengan mengawasi dan menjaga rantai suplai ini, Indonesia dan Australia dapat mencapai tujuan dari IA-CEPA untuk membentuk economic powerhouse.

Referensi

Busch, M. (2018). Economic Policy in the Australia-Indonesia Relationship: Unbound Potential, Everlasting Climax. Dalam T. Lindsey & D. McRae (eds.), Strangers Next Door?: Indonesia and Australia in the Asian Century (pp. 471-498). Hart Publishing.

Culas, R. (2022). Prospects for Australian Wheat Exports Amid the Ukraine-Russia Conflict. Australian Institute of International Affairs. https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/prospects-australian-wheat-exports-amid-ukraine-russia-conflict/

DFAT. (2021). A Blueprint for Trade and Investment with Indonesia. The Commonwealth of Australia. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/blueprint-trade-investment-indonesia.pdf

DFAT. (tidak tertanggal). Indonesia Economic and Trade Data. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/indo-cef.pdf

Global Instant noodle export import trade data, buyers, & suppliers. (2022, 2 September). Volza. https://www.volza.com/p/instant-noodles/

Karunaratne, N. D. (1982). Prospects for Stronger Australia-Indonesia Economic Ties. Asian Survey, 22(3), pp. 292-303. https://www.jstor.org/stable/2644031

Kurniawan, D. (2021). Indonesian Instant Noodle Exports Enter Non-Traditional Markets, IEB Institute: The Trend Is Increasing. VOI. https://voi.id/en/economy/112182/indonesian-instant-noodle-exports-enter-non-traditional-markets-ieb-institute-the-trend-is-increasing

Kusumohamidjojo, B. (1986). The Indonesia‐Australia relationship: Problems between unfamiliar neighbours. Australian Outlook, 40(3), pp. 143-147. DOI: 10.1080/10357718608444917

Patunru, A., Surianta, A., & Audrine, P. (2021). Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Building the Powerhouse. Center for Indonesian Policy Studies. https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_469623da8d5444c09d68dfca96ec42ae.pdf

Wheat. (tidak tertanggal). Australian Export Grains Innovative Centre. https://www.aegic.org.au/australian-grains/wheat/

0 notes

Text

Emansipasi Ekologis dalam Pariwisata di Bali

Politik Perubahan Lingkungan Hidup Global | 14 Juni 2022

Sejarah ditulis oleh pemenang, begitu pula dengan pengetahuan. Pengetahuan mengenai sesuatu, dalam hal ini problematika lingkungan, tidak pernah hadir dengan begitu saja. Segala macam pengetahuan bisa hadir setelah melalui serangkaian proses produksi pengetahuan dengan cara yang beragam. Keberadaan dari suatu pengetahuan di tengah masyarakat pun memiliki sifat yang kontekstual. Mengenai apa suatu pengetahuan lingkungan akan diproduksi, bergantung pada kondisi dan tatanan sosial di mana pengetahuan tersebut lahir. Pernyataan ini didasarkan pada pernyataan dari Timothy Luke (1995) bahwa banyak istilah terkait dengan lingkungan memiliki ketidakjelasan makna sampai kita menempatkannya dalam lensa genealogi tertentu. Sebagai contoh, pengetahuan mengenai kontaminasi limbah medis terhadap tanah dan air (Manzoor & Sharma, 2019) lahir dalam suatu tatanan sosial yang secara geografis berlokasi dekat dengan fasilitas kesehatan. Sebelum kita menempatkan kontaminasi limbah medis dalam sebuah payung konteks yaitu persoalan lingkungan, apa yang kita pahami hanyalah sebagai fenomena pembuangan limbah medis sebagai proses alami dari praktik operasional rumah sakit. Kontaminasi tersebut, lebih lanjut, berkembang menjadi pengetahuan mengenai kerusakan lingkungan ketika masyarakat yang memanfaatkan tanah dan air tercemar tersebut untuk kehidupannya. Dalam kata lain, suatu fenomena dapat dipahami sebagai sebuah problematika lingkungan karena adanya subjek politik tertentu yang terdampak fenomena tersebut.

Lantas, bagaimana bisa suatu fenomena atau informasi dipahami sebagai bagian dari problematika atau fenomena yang lebih besar? Dalam ilustrasi di atas, bagaimana fenomena kontaminasi limbah medis bisa dibenarkan sebagai bagian dari persoalan lingkungan? Luke (1995) mendefinisikan kata environment atau lingkungan sebagai sebuah keadaan yang lahir dari tindakan to environ yang berarti mencakup, mengelilingi, menyampul, atau melingkupi. Dari pemaknaan tersebut, dapat dilihat bahwa kita memahami suatu fenomena sebagai persoalan lingkungan ketika fenomena tersebut berkaitan erat dengan kehidupan kita dan dinamika satu sama lain saling mempengaruhi. Meski demikian, penting untuk diketahui bahwa pemaknaan mengenai isu lingkungan bersifat tetap. Terdapat perubahan dari masa ke masa mengenai klasifikasi dan titik utama permasalahan. Mol (2001) membagi kronologi perubahan tersebut menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama gerakan lingkungan (sejak 1900) mengupayakan perlindungan sumber daya alam dan spesies dengan cara konservasi alam di negara-negara yang mengalami perkembangan industrialisasi. Gelombang kedua (sejak 1970) mengupayakan minimalisir pertambahan beban lingkungan dan kemunduran kualitas lingkungan dengan reogranisasi tatanan sosial yang bersifat destruktif terhadap lingkungan di negara-negara industri. Terakhir, gerakan ketiga (sejak 1980) mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan pada tingkat global dengan reformasi institusi-institusi yang relevan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan diskursus, narasi, dan pengetahuan yang berkuasa mengenai apa yang disebut sebagai persoalan lingkungan dan cara-cara mengatasinya. Lebih spesifik lagi, perubahan diskursus tersebut juga tercermin dari cara pandang spasial mengenai lingkungan hidup, yakni skala persoalan dan skala penyelesaiannya.

Pada dasarnya, terdapat lebih dari satu pemahaman dan interpretasi mengenai fenomena lingkungan tertentu. Sebagai konsekuensinya, segala analisis materil mengenai fenomena lingkungan dalam satu periode waktu yang sama merupakan diskursus alih-alih kebenaran mutlak (Escobar, 1996). Artinya, kebenaran mengenai fenomena lingkungan tertentu bersifat jamak namun bukan berarti kebenaran yang satu menegasi kebenaran yang lain. Akan tetapi, pada akhirnya hanya terdapat satu narasi yang secara kolektif diyakini sebagai kebenaran. Narasi tersebut merupakan pengetahuan yang berkuasa dan posisinya ‘yang berkuasa’ diperoleh karena konteks politik di mana narasi tersebut berada.

Konsep yang dapat menjelaskan hegemoni suatu pengetahuan mengenai lingkungan adalah konsep environmentality, yang merupakan aplikasi dan penerapan dari konsep governmentality milik Foucault dalam narasi mengenai lingkungan. Secara sederhana, konsep environmentality menyatakan bahwa dinamika politik lingkungan terjadi melalui pengaruh kekuasaan dan pengetahuan. Luke (1995) menyebutkan bahwa the environment merupakan basis bagi pembentukan pengetahuan dan siasat pengendalian oleh penguasa. Meski demikian, tidak semua diskursus yang diterapkan oleh penguasa mempertimbangkan lingkungan. Lingkungan pun menjadi sebuah diskursus yang termarjinalkan dalam kontestasi pengetahuan. Dalam kata lain, pengetahuan yang berkuasa tidak melihat problematika lingkungan sebagai suatu kebenaran. Pembangunan emansipasi ekologis pun dilakukan untuk memberikan suara dan tempat bagi problematika lingkungan dalam tatanan sosial politik sebagai pengetahuan yang berkuasa, sebagai diskursus kebenaran oleh pemegang kekuasaan.

Salah satu kasus yang dapat menggambarkan upaya emansipasi ekologis dalam kontestasi pengetahuan mengenai lingkungan adalah politik lingkungan dalam pariwisata di Bali. Pada akhir 1980-an, Bali menjadi objek kontestasi pengetahuan dan diskursus lingkungan. Kebijakan investasi yang disahkan oleh pemerintah pusat pada 1987 menyebabkan masifnya investasi untuk pembangunan pariwisata dan infrastrukturnya di Bali (Warren, 1998). Master Plan Pariwisata 1971 yang dicanangkan pemerintah juga menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam membangun hegemoni pengetahuan mengenai utilisasi lingkungan untuk kegiatan ekonomi, yaitu pariwisata. Master Plan tersebut secara legal mengidentifikasi satu per empat daratan di Bali dan satu dari lima desa di Bali sebagai zona wisata (Warren, 1998). Dalam kasus ini, kontestasi pengetahuan mengenai lingkungan ‘dimenangkan’ oleh pemerintah yang didukung oleh relasi kuasanya dengan penduduk di Bali sebagai subjek politik lingkungan. Ekologi pun tidak memperoleh suaranya—tidak teremansipasi—dalam tatanan sosial ini.

Sebagaimana tatanan sosial merupakan arena kontestasi diskursus, masyarakat Bali pun memiliki diskursusnya sendiri berupa nilai-nilai yang mereka yakini merupakan sebuah kebenaran. Bagi masyarakat Bali, tanah dan air memegang signifikansi kultural dan kepentingan praktis (Warren, 1998) sehingga mereka menentang pengetahuan yang diberlakukan pemilik kekuasaan berupa eksploitasi komersial lingkungan untuk pariwisata. Terlebih lagi, industri pariwisata yang dibangun tersebut secara nyata menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Beberapa di antaranya yaitu erosi pantai, peningkatan sampah plastik, pencemaran selokan dan udara, salinasi air tanah, konversi lahan produktif, dan pengalihan guna lahan pertanian untuk hotel dan lapangan golf (Warren, 1998). Terlebih lagi, pemeliharaan lapangan golf membutuhkan pemberian zat kimia sebanyak 7-10 kali lebih banyak dari yang digunakan dalam pertanian dan penggunaan air sebanyak hingga 40.000 liter per hari padahal kurangnya ketersediaan air pun sudah terjadi di pertanian hilir Bali (Warren, 1998). Bagi masyarakat Bali, pengetahuan yang berkuasa saat itu terbukti bertentangan dengan kebenaran yang mereka yakini sehingga menjadi penting bagi mereka untuk melakukan emansipasi ekologis. Menjadi penting bagi mereka untuk menyuarakan lingkungan dalam kontestasi diskursus dan dalam tatanan sosial. Keluhan-keluhan mereka diartikulasikan melalui berbagai jalur, salah satunya tertuang dalam surat kabar lokal Bali Post (Warren, 1998).

Kontestasi pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat Bali mengenai lingkungan sejatinya merupakan bentuk dari asumsi bahwa realitas sosial dapat diatur. Escobar (1996) menyebutkan bahwa konsep perencanaan dan manajemen merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa perubahan sosial dapat direkayasa, diarahkan, dan diproduksi sesuai keinginan. Dengan merujuk pada tulisan Escobar, praktik perencanaan pembangunan pariwisata di Bali merupakan tindakan yang dianggap sebagai tindakan rasional dan objektif—bagi para pengembang (Escobar, 1996). Jika kita melihat melalui konteks yang lebih luas, fenomena pembangunan pariwisata di Bali merupakan bagian dari praktik ekonomi kapitalis, di mana sumber daya alam dan wilayah diutilisasi sedemikian rupa melalui perencanaan pembangunan untuk menghasilkan keuntungan. Kasus di Bali ini pun sesuai dengan penjelasan Escobar mengenai implikasi dari ekonomi kapitalis terhadap lokasi yang terisolasi. Menurutnya, dalam ekonomi kapitalis dunia, komunitas yang paling terisolasi di Negara Dunia Ketiga menjadi tercerabut dari konteks lokal mereka dan didefinisikan kembali sebagai sumber daya untuk dirancang dan diatur (Escobar, 1996). Pembangunan pariwisata di Bali telah menyebabkan kerusakan lingkungan—yang tidak hanya berfungsi dalam kehidupan praktis masyarakat—yang memegang peran dalam identitas lokal dan kultural masyarakat Bali sehingga membuat mereka tercerabut dari kelokalannya.

Menurut pendekatan pasca struktural, perkembangan pengetahuan mengenai problematika lingkungan bersifat kontekstual, yakni ditentukan oleh konteks sosial politik di mana pengetahuan tersebut berada. Suatu pengetahuan mengenai problematika lingkungan pun akan hadir jika pengetahuan tersebut memiliki signifikansi bagi subjek politik tertentu. Artinya, problematika lingkungan akan menjadi problematika hanya bagi aktor-aktor tertentu yang—tentunya secara subjektif—terdampak oleh problematika tersebut. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa, dalam suatu tatanan sosial, problematika lingkungan merupakan kontestasi diskursus yang hegemoninya dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain.

Konsekuensi dari kontestasi tersebut adalah bahwa terdapat lebih dari satu pengetahuan mengenai lingkungan yang diyakini sebagai kebenaran—yang kebenaran satunya tidak serta merta menegasi kebenaran lain. Hanya diskursus yang diyakini oleh penguasa sebagai kebenaran-lah yang dapat memegang posisi sebagai pengetahuan yang berkuasa. Seringkali, pengetahuan tersebut memarjinalkan kebenaran mengenai lingkungan sehingga diperlukan emansipasi ekologis untuk memberikan suara bagi subjek-subjek lingkungan dalam tatanan sosial politik. Upaya masyarakat Bali untuk melawan pariwisata yang merusak lingkungan merupakan bentuk artikulasi subjek politik dalam upaya emansipasi ekologis. Tidak hanya karena lingkungan memberikan mereka manfaat praktis, lingkungan juga merupakan bagian dari identitas lokal dan kultural mereka—sehingga kerusakannya menyebabkan ketercerabutan mereka dari kelokalan kultural.

Referensi

Escobar, A. (1996). Construction nature: Elements for a post-structuralist political ecology. Futures, 28(4), pp. 325-343.

Luke, T. W. (1995). On Environmentality: Geo-Power and Eco-Knowledge in the Discourses of Contemporary Environmentalism. Cultural Critique, 31, pp. 57-81. https://doi.org/10.2307/1354445

Manzoor, J. & Sharma, M. (2019). Impact of Biomedical Waste on Environment and Human Health. Environmental Claims Journal, 31(4), pp. 311-334. DOI: 10.1080/10406026.2019.1619265

Mol, A. P. J. (2001). Globalization and Environmental Reform: The Ecological Modernization of the Global Economy. The MIT Press.

Warren, C. (1998). Tanah Lot: the cultural and environmental politics of resort development in Bali. Dalam P. Hirsch & C. Warren (eds.), The Politics of Environment in Southeast Asia (pp. 229-261). Routledge.

0 notes

Text

Analisis International Force East Timor sebagai Militerisasi Politik Dunia oleh Australia

Militer dan Politik | 18 Juni 2022

Latar Belakang

International Force East Timor atau INTERFET merupakan operasi militer yang dikirim oleh Australia sebagai misi perdamaian di Timor Timur pada September 1999. Misi tersebut tergolong sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Australia dalam beberapa dekade terakhir (White, 2008). Operasi tersebut diotorisasi oleh UNSC melalui Resolusi 1264, bertugas untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, melindungi United Nations Mission in East Timor (UNAMET), dan memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, UNAMET telah melakukan referendum bagi masyarakat Timor Timur pada 30 Agustus 1999 untuk menentukan status Timor Timur yang saat itu berstatus sebagai provinsi di Indonesia (Smith, 1999). Hasil referendum yang menyatakan bahwa 78% pemilih menginginkan kemerekaan Timor Timur dari Indonesia memantik serangan bersenjata, kekerasan, dan intimidasi oleh pendukung status otonomi di bawah Indonesia (Smith, 1999). Atas dasar terjadinya gejolak inilah, Australia membentuk dan mengirimkan INTERFET sebagai operasi perdamaian multinasional yang terdiri atas beberapa negara lainnya.

Intervensi militer melampaui batas wilayah negara umumnya diinisiasi dan dipimpin oleh negara-negara adidaya atau oleh organisasi internasional. INTERFET menjadi menarik untuk dianalisis sebab menunjukkan representasi middle power dalam militerisasi politik dunia. Lebih lanjut lagi, kasus ini menunjukkan bahwa logika empire dalam politik dunia tidak hanya dapat dibangun oleh negara adidaya melainkan dapat pula dibentuk oleh negara middle power.

Argumentasi utama

Tulisan ini menganalisis motif yang mendorong Australia untuk membentuk dan mengirimkan INTERFET. Secara garis besar, argumen utama yang disampaikan dalam tulisan ini adalah bahwa INTERFET merupakan perwujudan upaya Australia dalam menciptakan keamanan di Timor Timur sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya.

Analisis

INTERFET sebagai fitur tatanan keamanan dunia liberal yang diyakini Australia

Dalam menjalankan politik luar negerinya, Australia memiliki norma internasionalisme liberal. Menurut Wilkins & Bromfield (2019), internasionalisme liberal didefinisikan sebagai aktivisme politik luar negeri Australia yang secara aktif mempromosikan nilai-nilai liberal. Pengiriman operasi militer INTERFET merupakan perwujudan dari norma ini. Secara tersirat, Australia memiliki ketidakpercayaan terhadap TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan keamanan di Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Leste. Berbagai kekerasan bersenjata dan represi oleh TNI terhadap masyarakat Timor Timur menunjukkan adanya persoalan dalam relasi sipil-militer di Indonesia. Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh adanya rekam jejak TNI dalam mengintervensi berbagai pemilu di Indonesia dan tindakan TNI yang kerap mendukung milisi anti kemerdekaan Timor Timur (Fernandes, 2008; Henry, 2013; White, 2008).

Tidak hanya sebatas persepsi, penilaian Australia terhadap TNI pun dibuktikan dengan terjadinya berbagai kekerasan bersenjata di Timor Timur. Terdapat peristiwa pembantaian Santa Cruz pada 1991 dengan represi TNI terdokumentasi dalam rekaman video jurnalis (Fernandes, 2008). Temuan intelijen pertahanan Australia yang bocor juga menyatakan bahwa TNI menembakan gas air mata dan tidak mengintervensi ketika kelompok pro-kemerdekaan diserang dalam pembantaian Liquica (Fernandes, 2008). Persepsi ketidakpercayaan Australia terhadap TNI semakin dibuktikan oleh serangan bersenjata pada 2 & 3 September 1999 terhadap orang-orang Timor Timur yang bekerja dengan UNAMET serta serangan terhadap UNAMET pasca diumumkannya hasil referendum pada 4 September 1999 (Henry, 2013). Dua serangan terakhir inilah yang menjadi pemicu spesifik pengiriman INTERFET oleh Australia. Kondisi ini dibingkai secara politis oleh Australia sebagai penyimpangan dari visi dunia liberal yang dimilikinya. Oleh karena itu, Australia merasa bahwa menjaga keamanan di Timor Timur secara langsung merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk mewujudkan tatanan keamanan dunia liberal.

Keterikatan Australia dan Asia dalam kompleksitas geopolitik

Sebagai negara Barat yang ‘terkurung’ di antara negara-negara Asia dan Oseania, Australlia harus memiliki cara khusus agar bisa menjaga kesintasan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan logika keamanan regionalisme (McDougall, 2011). Dalam kaitannya dengan kasus Timor Timur, Australia memandang bahwa pemeliharaan tatanan dan stabilitas kawasan Asia merupakan pendekatan yang harus diambil Australia sebagai negara Barat yang bertetangga dengan Asia (Lyon, 2011) agar kepentingan Barat tidak terancam. Untuk menunjukkan komitmen Australia terhadap Asia, Perdana Menteri Paul Keating pun menerapkan norma kebijakan Asian engagement yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Asia adalah rumah alami Australia (Wilkins & Bromfield, 2019). Pernyataan Paul Keating menjadi penting sebab visi Australia terhadap intensinya untuk aktif berinteraksi dan terlibat dengan Asia dapat dikatakan secara resmi adalah bagian dari politik luar negerinya.

Gejolak di Timor Timur sejak awal integrasinya ke Indonesia pun sudah memperoleh perhatian khusus Australia, terutama dengan beredarnya bukti peristiwa pembantaian Santa Cruz. Instabilitas berkepanjangan di Timor Timur, khususnya pasca referendum, dibingkai secara politik oleh Australia sebagai ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasionalnya. Nyatanya, Timor Timur secara spesifik memang menjadi salah satu titik kunci bagi keamanan dan kepentingan nasional Australia. Menteri Pertahanan John Moore dan Perdana Menteri John Howard mengungkapkan, dalam kesempatan yang berbeda, bahwa stabilitas di Timor Timur merupakan hal esensial bagi kepentingan nasional dan strategis Australia (Majumdar, 2001; McDougall, 2011). Meskipun Australia berusaha untuk menjaga hubungan bilateral baik dengan Indonesia dengan menghargai apapun kebijakan Indonesia mengenai Timor Timur (White, 2008), hasil referendum menjadi basis bagi Australia untuk mengintervensi represi kemerdekaan Timor Timur.

Kesimpulan

Kasus INTERFET dan Timor Timur memberi kita pandangan bahwa militerisasi dalam politik dunia masih berlangsung meskipun masa kolonialisme dan Perang Dunia telah berakhir. Selama negara merasa bahwa militerisasi diperlukan untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasionalnya, militerisasi akan tetap hadir sebagai bagian dari fitur politik dunia. Militerisasi politik dunia juga tidak selalu terwujud dalam bentuk kerja sama pertahanan dan pembangunan basis militer. Lebih menarik lagi, kasus ini menunjukkan bahwa militerisasi politik dunia dapat pula dilakukan oleh negara middle power. Australia dapat dikatakan cukup berhasil dalam melakukan misi perdamaiannya yang ditunjukkan dengan terwujudnya transisi dan kemerdekaan Timor Timur. Tidak hanya itu, kasus ini juga menjadi salah satu contoh keberhasilan Australia dalam mengeksekusi dan mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui politik luar negerinya. Internasionalisme liberal sebagai politik luar negeri Australia tergolong berhasil dalam menjadi cara Australia untuk mewujudkan tatanan dunia liberal yang divisikannya di Timor Timur. Di saat yang bersamaan, Australia memandang bahwa militerisasi masih menjadi opsi yang terbaik untuk menyikapi kompleksitas geopolitik melalui keamanan regionalisme.

Referensi

Fernandes, C. (2008). The Road to INTERFET: Bringing the Politics Back In. Security Challenges, 4(3), pp. 83-98. https://www.jstor.org/stable/26459192

Henry, I. (2013). Playing Second Fiddle on the Road to INTERFET: Australia’s East Timor Policy Throughout 1999. Security Challenges, 9(1), 87–112. http://www.jstor.org/stable/26461970

Lyon, R. (2011). AUSTRALIA AND ASIA. In Forks in the river: Australia’s strategic options in a transformational Asia (pp. 34–37). Australian Strategic Policy Institute. http://www.jstor.org/stable/resrep04187.11

Majumdar, M. (2001). AUSTRALIAN POLICY IN EAST TIMOR. India Quarterly, 57(4), pp. 161-172. http://www.jstor.com/stable/45073280

McDougall, D. (2011). Australia and Asia-Pacific Security Regionalism: From Hawke and Keating to Howard. Contemporary Southeast Asia, 23(1), pp. 81-100. https://www.jstor.org/stable/25798529

Smith, A. (1999). EAST TIMOR: opting for independence. New Zealand International Review, 24(6), pp. 6-9. https://www.jstor.org/stable/45234876

White, H. (2008). The Road to INTERFET: Reflections on Australian Strategic Decisions Concerning East Timor, December 1998-September 1999. Security Challenges, 4(1), pp. 69-87. https://www.jstor.org/stable/26458869

Wilkins T. S. & Bromfield, N. (2019). Foreign and defence policy. Dalam P. J. Chen et al. (eds.), Australian Politics Policy (pp. 580-602). Sydney University Press.

0 notes

Text

Dinamika Pembentukan Negara di Sudan Selatan: Penculikan Perempuan sebagai Implikasi Kekacauan Negara

State Formation di Afrika | 7 November 2021

Praktik mahar dalam pernikahan tidak asing lagi ditemukan dalam kehidupan manusia. Pemberian mahar umumnya dilakukan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Bentuk mahar pun bermacam-macam, sesuai dengan tradisi, kesepakatan, atau kemampuan ekonomi. Praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Sudan Selatan nyatanya unik, sebab tradisi yang berkembang saat ini berada di atas fondasi kekerasan terhadap perempuan dan tidak jarang anak-anak. Lizzie Lacey dalam artikel jurnalnya berjudul Women for cows: An analysis of abduction of women in South Sudan yang terbit pada 2013 memaparkan masalah penculikan perempuan-perempuan sebagai senjata dalam konflik antar-etnis. Sebagian dari pemaparannya didasarkan atas wawancara langsung terhadap para perempuan penyintas aksi kekerasan yang kejam tersebut.

Lacey mengungkapkan bahwa sejak 2009—meskipun Sudan Selatan belum berdiri sebagai negara—ribuan perempuan menjadi korban penculikan di negara bagian Jonglei dalam berbagai serangan balasan dalam konflik antara etnis Lou Nuer dan Murle. Konflik yang dimaksud secara spesifik termanifestasi dalam bentuk perampokan ternak. Lacey mengklaim bahwa perampokan ternak merupakan tradisi yang sudah lama sering terjadi antaretnis. Meski demikian, tradisi tersebut semakin lama semakin meningkat, sengit, dan tajam akibat kurangnya infrastruktur sosial dan fisik serta alternatif ekonomi yang layak (pp. 91-2). Di Sudan Selatan pun perempuan dianggap senilai dengan hewan ternak dalam sebuah pernikahan. Lacey (p. 94) menerangkan bahwa hewan ternak yang diperoleh dari perampokan digunakan untuk membayar mahalnya ‘harga mempelai wanita.’ Di saat yang bersamaan, perempuan dihargai atas kemampuan fertilitas dan tenaga kerjanya sehingga marak terjadi penculikan perempuan karena manfaat yang dibawanya untuk keluarga penculik tanpa harus melalui praktik mahar (p. 94).

Sepintas, fenomena di atas tampak sebagai fenomena kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, sebagai fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terisolasi. Nyatanya, fenomena tersebut menggambarkan fakta yang lebih luas mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Sudan Selatan. Lacey, dengan mengutip Stern, mengungkapkan bahwa praktik mahar merupakan fitur yang menonjol dalam kehidupan perekonomian masyarakat Sudan Selatan (p. 95). Artinya, praktik mahar tidak dapat dimaknai semata sebagai tradisi tetapi pada kenyataannya turut berperan dalam membentuk dinamika relasi dan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat Sudan Selatan. Di saat yang bersamaan pula, pengkultusan hewan ternak oleh masyarakat Sudan Selatan—termanifestasi dalam perampokan dan dalam praktik mahar—tidak terlepas dari fakta bahwa mereka hidup dalam model penggembalaan sehingga sangat bergantung pada hewan ternak (p. 94). Lacey (p. 94) lebih lanjut lagi, dengan mengutip IOM, bahwa Sudan Selatan merupakan salah satu negara dengan populasi penggembala terbesar di dunia dan banyak penduduk Sudan Selatan menganggap kepemilikan hewan ternak sebagai perwujudan akumulasi kekayaan.

Lebih lanjut lagi, dari tulisan Lacey, setidaknya terdapat 3 faktor intrinsik yang tercermin dan tertanam secara laten dalam kasus konflik dan kekerasan tersebut. Pertama, perpecahan etnis. Seperti yang telah disebutkan di awal, kasus penculikan perempuan dan perampokan ternak merupakan konflik dan kekerasan yang terjadi antaretnis. Etnis-etnis yang terlibat kerap terlibat dalam konflik ini di antaranya adalah Lou Nuer, Murle, dan Dinka di negara bagian Jonglei dengan memanfaatkan pertarungan politik untuk melakukan perampokan (Lacey, 2013, p. 92). Merujuk pada pemaparan Thomson (2016, p. 62), konflik antaretnis tersebut dapat dilihat dari perspektif primordialis yang memandang bahwa etnis merupakan bentuk identitas yang telah ada dan melekat pada individu atau kelompok sejak lama sebagai warisan dari masa pra-kolonial. Perspektif ini juga melihat bahwa kesetiaan sejarah dalam suatu identitas etnis telah terbawa pada perpolitikan hari ini (Thomson, 2016, p. 62).

Kedua, ketimpangan ekonomi. Masih merujuk pada ringkasan di awal, penculikan perempuan terjadi akibat sulitnya mengakumulasi kekayaan dalam bentuk kepemilikan hewan ternak. Di saat yang bersamaan, perempuan dalam masyarakat Sudan Selatan dipandang memiliki nilai berharga karena kemampuan fertilitas dan tenaga kerjanya. Sementara itu, untuk dapat menikahi seorang perempuan, masyarakat Sudan Selatan meyakini praktik mahar menggunakan hewan ternak. Kesulitan untuk memiliki hewan ternak—yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu keluarga—menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi. Dari sini menarik untuk dikaji lebih dalam penyebab ketimpangan ekonomi di Sudan Selatan mengingat negara ini termasuk negara dengan sumber daya alam yang cukup melimpah. Ellsberg et al. (2021, p. 3034) mengklaim bahwa jatuhnya ekonomi di Sudan Selatan disebabkan oleh konflik yang terjadi secara luas dan berkepanjangan sehingga menyebabkan kesengsaraan dan kelaparan bagi penduduk negara ini.

Ketiga, ketimpangan gender. Faktor ini sangat jelas tampak dalam kasus konflik dan kekerasan yang diteliti dan didiskusikan oleh Lacey. Penculikan perempuan sendiri telah menunjukkan kekerasan berbasis gender. Lacey (p. 97) kemudian mengutip Weber dengan menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan refleksi dari dominasi seksual laki-laki sebagai cara untuk memproyeksikan kekuasaan dan untuk memutuskan hubungan antara komunitas masyarakat dengan ranah feminin yaitu rumah tangga. Lacey juga mengungkapkan hasil wawancaranya dengan perempuan di Sudan Selatan bahwa “perampok memahami tidak ada yang lebih menyakitkan seorang laki-laki ketika anak perempuan, saudara perempuan, istri, atau ibunya diculik” (p. 99). Upaya tersebut menunjukkan adanya objektifikasi perempuan sebagai alat untuk memperoleh kekayaan dan mendukung kelangsungan hidup keluarga si penculik karena kemampuan fertilitas perempuan tersebut. Sistem hukum di Sudan Selatan pun masih minim perlindungan terhadap perempuan. Hak perempuan dalam sistem hukum Sudan Selatan tergolong sebagai ranah privat dan hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat (p. 96). Sayangnya, hukum adat yang ada masih meletakkan perempuan secara sub-ordinat di hadapan laki-laki (p. 96). Meski demikian, kita harus berhati-hati dalam mencoba membantu penyelesaian isu tersebut. Mohanty (1991) menekankan bahwa gagasan bahwa perempuan di negara Dunia Ketiga secara inheren teropresi oleh kultur dan tradisinya memiliki logika bahwa perempuan tidak memiliki agensi. Sebagai alternatifnya, upaya membantu perempuan negara Dunia Ketiga dalam struktur opresif harus memperhatikan dan menekankan politik kelokasian alih-alih memaksakan nilai eksternal yang dianggap berlaku universal (Mohanty, 1991).

Ketiga faktor yang telah disebutkan di atas sejatinya memiliki benang merah, yakni lahir akibat konflik bersenjata dan perang sipil berkepanjangan yang terjadi di Sudan Selatan. Konflik dan perang berkepanjangan menyebabkan kurang bahkan absennya perhatian terhadap kehidupan rakyat Sudan Selatan. Sudan Selatan lahir sebagai negara merdeka pada 2011 akibat perang sipil dengan negara tetangganya, Sudan, sejak tahun 1960-an. Akan tetapi, setelah berdiri sebagai negara merdeka pun, Sudan Selatan masih mengalami perang sipil bahkan hingga dua kali. Kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memakan waktu sangat lama menunjukkan belum kuatnya pembangunan kekuasaan pemerintah negara ini. Sebagai konsekuensinya, konflik dan kekerasan lain, yang justru terpinggirkan dari perhatian, pun terjadi. Konflik dan kekeraasan berupa penculikan perempuan untuk mahar merupakan salah satu refleksi dari kondisi tersebut.

Referensi

Ellsberg, M., Murphy, M., Blackwell, A., Macrae, M., Reddy, D., Hollowell, C., Hess, T., & Contreras-Urbina, M. (2021). “If You Are Born a Girl in This Crisis, You Are Born a Problem”: Patterns and Drivers of Violence Against Women and Girls in Conflict-Affected South Sudan. Violence Against Women, 27(15-16), 3030-3055. DOI: 10.1177/1077801221996463

Lacey, L. (2013). Women for cows: An analysis of abduction of women in South Sudan. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, 27(4), 91-108. https://www.jstor.org/stable/43825103

Mohanty, C. T. (1991). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. In C. T. Mohanty, A. Russo, & L. Torres (Eds.), Third World Women and the Politics of Feminism (pp. 51-80). Indiana University Press.

Thomson, A. (2016). An introduction to African politics (3rd ed). Routledge.

0 notes

Text

Membongkar Diskursus Politik dalam Pembantaian Santa Cruz

Kekerasan dalam Politik Dunia | 21 Desember 2021

Latar Belakang

Pada 12 November 1991 terjadi insiden penembakan membabi buta oleh TNI terhadap warga Timor Timur di pemakaman Santa Cruz. Sebelum insiden, mereka yang ditembaki tengah berkumpul di pemakaman tersebut dalam aksi protes menuntut kemerdekaan. Tragisnya peristiwa tersebut yang terekam dalam video hasil rekaman jurnalis Australia menuai protes dari berbagai kalangan. Di sisi lain pun, tidak ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengusut persoalan tersebut dan justru malah menolak kecaman dari masyarakat internasional seperti dari presiden Amerika Serikat. Justifikasi penggunaan kekerasan oleh negara dalam kasus tersebut menarik untuk dibahas karena peristiwa tersebut bertentangan dengan norma demokrasi dan hak asasi manusia yang tengah berkembang secara global saat itu. Pun kecaman dari ‘sekutu-sekutu’ Indonesia saat itu tidak memberi signifikansi keadilan bagi warga Timor Timur. Tulisanini membahas diskursus seperti apa yang mendorong legitimasi kekerasan oleh militer Indonesia terhadap warga Timor Timur.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pemerintah dan militer Indonesia saat itu memaknai dan memandang Timor Timur sehingga represi atas tuntutan kemerdekaan, salah satunya yang terwujud dalam pembantaian masal Santa Cruz, menjadi terjustifikasi? Bagaimana posisi mereka sebagai bagian dari Indonesia dimaknai oleh warga Timor Timur, khususnya para aktivis pro-kemerdekaan, sehingga menuntut kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia?

Pendekatan

Pembahasan dalam esai ini menggunakan pendekatan analisis diskursus kritis yang disampaikan oleh Fairclough (Jorgensen & Phillips, 2002), spesifiknya adalah konsep yang merujuk diskursus pada penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Diskursus diyakini membentuk dan dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang ada dalam kurun waktu yang spesifik. Diskursus dipandang sebagai bentuk dari praktik sosial yang memproduksi ulang dan mengubah pengetahuan, identitas, dan relasi sosial serta di saat yang bersamaan juga dibentuk oleh praktik sosial dan struktur sosial lainnya. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan berfokus pada diskursus spesifik yang mendefinisikan kondisi sosial politik di Timor Timur dan di Indonesia serta bagaimana keduanya membentuk dan dibentuk.

Pembahasan

Pandangan pemerintah dan militer Indonesia saat itu terhadap Timor Timur berkaitan erat dengan keputusan rezim baru di Portugis pada 1974 untuk melepaskan kekuasaan atas wilayah-wilayahnya di luar negeri, termasuk Timor Timur. Berkembang setidaknya dua kondisi yang membawa pada antagonisasi Timor Timur oleh pemerintah Indonesia. Pertama, salah satu dari tiga partai politik dominan di Timor Timur beraliran politik kiri, yaitu Fretilin (Philpott, 2006). Pasalnya, Fretilin menginginkan kemerdekaan yang kemudian dideklarasikan sebagai Republik Demokratik Timor Leste (Lawless, 1976). Antagonisasi berbasis komunisme terhadap Timor Timur tampak ketika Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Indonesia untuk Australia pada Februari 1975 dan Partai Golkar—sebagai partai penguasa Indonesia—pada Maret 1975 menyatakan bahwa Indonesia mengkhawatirkan dan tidak akan mentoleransi kehadiran komunisme di Timor Timur (Lawless, 1976). Faktor ini dapat dibaca dari siapa rezim yang berkuasa di Indonesia saat itu, yaitu pemerintah Soeharto yang sangat memusuhi komunisme, dan dari konteks global berupa Perang Dingin. Kedua, Philpott (2006) menyatakan bahwa kemunculan negara baru yang berbatasan langsung dengan Indonesia dapat memicu kelompok-kelompok lain di Indonesia untuk memisahkan diri. Kuatnya narasi identitas ke-Indonesia-an yang dipegang rezim Orde Baru membuat disintegrasi menjadi sangat dihindari. Terlebih lagi, terdapat pembenaran invasi Indonesia atas dasar persamaan klan seperti yang disampaikan oleh Ali Murtopo (Lawless, 1976).

Meskipun masih dapat diperdebatkan, kedua faktor di atas setidaknya menjadi diskursus yang mendefinisikan struktur dan praktik sosial sehingga membuat pemerintah dan militer Indonesia memandang Timor Timur sebagai negara merdeka adalah musuh dengan parameter nasionalisme—yang anti terhadap komunis—dan integrasi bangsa. Kehadiran negara baru yang berbatasan langsung dengan kemungkinan di bawah kuasa partai berideologi kiri menjadi definisi musuh terhadap inti dari berjalannya kekuasaan rezim Orde Baru. Penggunaan kekerasan pun lantas menjadi terjustifikasi demi menjaga nasionalisme dan integrasi bangsa—yang dimulai saat invasi Indonesia pada 7 Desember 1975 (Lawless, 1976).

Di sisi lain, integrasi paksa ke Indonesia dimaknai oleh penduduk Timor Timur sebagai bentuk penindasan yang harus dilawan. Pasalnya, penggunaan kekerasan oleh TNI terus berlangsung terus berlangsung setelah peresmian integrasi pada 15 Desember 1975, untuk merepresi resistensi tuntutan kemerdekaan terutama yang dilakukan Fretilin, Falantil, CRRN, dan CNRM (Lawless, 1976; Philpott, 2016). Pembenaran atas makna penindasan diperkuat dengan sifat rezim Orde Baru yang diktator dan menutup Timor Timur dari dunia. Penindasan menjadi diskursus yang mendefinisikan posisi penduduk Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, momen ‘dibukanya’ Timor Timur secara parsial bagi pihak internasional oleh Seoharto pada 1989 menjadi kesempatan bagi kelompok-kelompok resistensi untuk memperoleh dukungan internasional melalui kunjungan pers dan kelompok HAM (Philpott, 2006). Ironisnya, represi dan logika yang diterapkan Orde Baru terhadap Timor Timur tidak berubah sedikit pun.

Revolusi-revolusi di Eropa Tengah dan Timur pada 1989 mengindikasikan akhir dari kekuasaan komunisme secara global (Porter, 2016). Komunisme tidak lagi dipandang sebagai musuh oleh negara-negara liberal seperti Amerika Serikat namun kondisi ini tidak terjadi pada lanskap struktur politik di Indonesia. Rezim Orde Baru ‘terlepas’ dari norma pasca Perang Dingin yang tidak lagi menjustifikasi kekerasan oleh negara untuk melawan komunisme (Philpott, 2016). Dengan demikian, tidak mengherankan jika peristiwa Santa Cruz 1991 sebagai manifestasi kekerasan negara dapat terjadi dan berbagai sangkalan dari kritik internasional pun muncul (Philpott, 2016). Lebih spesifik lagi, peristiwa Santa Cruz merupakan salah satu upaya rezim Orde Baru untuk mempertahankan hegemoninya di tengah banyaknya resistensi seperti peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 dan peristiwa Tanjung Priok 1984. Terjadinya peristiwa Santa Cruz menunjukkan bahwa kekuatan komunisme dan ancaman disintegrasi bangsa masih mendefinisikan struktur politik Indonesia saat itu—dengan terdapatnya kedua elemen tersebut dalam kemerdekaan Timor Timur. Dengan demikian, diskursus yang mendefinisikan justifikasi kekerasan negara dalam peristiwa Santa Cruz kurang lebih masih sama dengan diskursus yang menjustifikasi invasi dan integrasi paksa Timor Timur ke Indonesia.

Kesimpulan

Pendefinisian kemerdekaan Timor Timur sebagai musuh oleh Indonesia merupakan hasil dari produksi pengetahuan, identitas, dan relasi sosial yang disebabkan oleh kekhawatiran terhadap komunisme dan ancaman disintegrasi bangsa. Di saat yang bersamaan, kedua faktor tersebut merupakan diskursus yang dibentuk oleh krisis rezim Orde Baru akibat berbagai resistensi yang melanda. Atas nama nasionalisme dan integrasi bangsa, penggunaan kekerasan dalam peristiwa Santa Cruz menjadi terjustifikasi sebagai instrumen politik rezim Orde Baru untuk membentuk dan membentuk ulang konfigurasi politik Indonesia dan Timor Timur. Konteks domestik berupa resistensi-lah yang membuat berakhirnya Perang Dingin tidak mempengaruhi lanskap politik di Indonesia. Di sisi lain, pengalaman integrasi paksa penduduk Timor Timur menjadi diskursus yang memaknai posisi mereka sebagai pihak yang tertindas sehingga menuntut kemerdekaan. Kontak dengan pihak internasional merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperkuat tuntutan kemerdekaan. Pertemuan kepentingan politik berbeda antara rezim Orde Baru dan penduduk Timor Timur menjadi inti dari terjadinya pembantaian massal Santa Cruz.

Referensi

Jorgensen, M. & Phillips, L. J. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. SAGE Publications.

Lawless, R. (1976). The Indonesian Takeover of East Timor. Asian Survey, 16(10). 948-964. https://www.jstor.org/stable/2643535

Philpott, S. (2006). East Timor's Double Life: Smells like Westphalian Spirit. Third World Quarterly, 27(1). 135-159. https://www.jstor.org/stable/4017664

Porter, A. L. (2016). The Post–Cold War Years, 1989–99. Windows of Opportunity: East Timor and Australian Strategic Decision Making (1975-1999). Air University Press. http://www.jstor.com/stable/resrep13828.10

0 notes

Text

Konsekuensi Kemanusiaan dari Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya

Hukum Humaniter Internasional | 11 Desember 2021

Pada Februari 2011, pecah perang sipil di Libya sebagai kelanjutan dari protes terhadap pemimpin Libya saat itu, Muammar Qaddafi, yang represif dan korup. Tanggapan dari Qaddafi terhadap protes yang tidak baik membuat protes berujung pada konflik bersenjata dan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran (Libya profile - Timeline, 2021). DK PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1973 pada Maret 2011 dengan mandat untuk melindungi penduduk sipil di Libya setelah Resolusi 1970 yang dikeluarkan pada Februari dinilai tidak memberi dampak apapun (Terry, 2015). Kekuatan militer yang mulanya terdiri atas Prancis, Inggris, dan AS bertambah hingga terdiri atas 14 negara anggota NATO yang membuat NATO memegang kendali atas Libya per 31 Maret 2011 (Terry, 2015). Intervensi ini kemudian dilabeli oleh beberapa ahli sebagai keberhasilan implementasi praktik Responsibility to Protect atau R2P yang bertujuan melindungi kemanusiaan (Kuperman, 2013).

Perintah dari Resolusi 1973 secara formal memang sejalan dengan hukum humaniter internasional. Akan tetapi, terdapat beberapa kritik terhadap intervensi NATO yang salah satunya menyebutkan bahwa NATO menggunakan banyak serangan udara dan pengeboman masif sehingga menimbulkan kematian warga sipil (Terry, 2015). Esai ini membahas kondisi Libya saat intervensi dan dampaknya dari aspek kemanusiaan. Problematika ini menarik untuk dibahas karena terdapat pelabelan intervensi ini sebagai keberhasilan R2P yang justru bertentangan dengan realitas yang terjadi. Untuk mendukung analisis, esai ini menggunakan dua landasan konseptual. Yang pertama adalah konsep mengenai R2P. Dilansir dari halaman situs PBB, R2P merupakan norma bersama untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan yang disepakati dalam KTT Dunia 2005 (Šimonović, t.t.). Norma ini memiliki tiga pilar tanggung jawab yaitu bagi negara untuk melindungi populasinya, bagi komunitas internasional untuk membantu negara dalam melindungi populasinya, dan bagi komunitas internasional untuk melindungi ketika negara gagal melindungi populasinya (Šimonović, t.t.). Yang kedua adalah prinsip hukum humaniter internasional, spesifiknya adalah pembedaan dan kebutuhan militer. Crowe & Weston-Scheuber (2013) menjelaskan bahwa prinsip pembedaan adalah prinsip di mana kombatan harus membedakan antara target militer dan target sipil. Sementara itu, kebutuhan militer dijelaskan sebagai prinsip di mana kombatan hanya diizinkan menggunakan kekuatan yang derajatnya cukup untuk menyasar target militer dan dengan kerugian yang sangat minimum (Crowe & Weston-Scheuber, 2013).

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh NATO

Bagian ini akan membahas intervensi NATO di Libya melalui kacamata hukum humaniter internasional. Terdapat dua alasan mengapa intervensi tersebut relevan untuk dianalisis melalui hukum humaniter internasional. Pertama, intervensi yang dilakukan NATO menggunakan kekuatan militer sehingga dapat dikatakan bahwa NATO termasuk dalam pihak yang terlibat dalam pertempuran konflik bersenjata. Hal ini sesuai dengan cakupan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam suatu konflik bersenjata. Kedua, intervensi NATO memiliki justifikasi kemanusiaan. Di saat yang bersamaan, hukum humaniter internasional pun bertujuan untuk menjaga kemanusiaan dalam konflik bersenjata sehingga hasil intervensi NATO perlu dilihat dari hukum ini.

Dalam intervensinya, cara berperang yang dilakukan NATO di antaranya adalah serangan udara dan pengeboman udara. Dengan melihat pada korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan dari dua cara tersebut, dapat dikatakan bahwa NATO melanggar prinsip pembedaan. Menurut laporan dari Human Rights Watch (2012), terdapat 72 korban jiwa dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dari penduduk sipil Libya akibat serangan udara NATO. Aiwars pun menyebutkan bahwa kenyataan yang ada bisa jadi lebih tinggi dari angka tersebut dan menyebutkan bahwa serangan NATO menyebabkan setidaknya 223 hingga 403 kematian dari penduduk sipil (Dyke, 2021). Mungkin argumentasi penyangkalan akan mengatakan bahwa bisa saja korban-korban tersebut merupakan penduduk yang kebetulan berada di dekat sasaran militer NATO. Akan tetapi, investigasi Human Rights Watch dan reportase Dyke (2021) menyebutkan bahwa setidaknya delapan serangan udara NATO justru menyasar lokasi-lokasi tanpa kehadiran militer yang dihuni penduduk sipil. Attia al-Juwaili, mengungkapkan bahwa keluarganya yang saat itu sedang mengungsi di Desa Majer untuk menyelamatkan diri dari zona konflik justru menjadi korban dari serangan NATO termasuk tewasnya anak perempuan beliau (Dyke, 2021). NATO mengklaim bahwa lokasi tersebut merupakan titik komando dan kendali pasukan Qaddafi namun klaim tersebut disangkal oleh penduduk setempat (Dyke, 2021). Tidak hanya tempat tinggal, serangan NATO juga menyasar objek non-militer lainnya di Libya. Sebuah stasiun televisi dan tiga penghubung televisi serta pabrik pipa Brega yang menyediakan pipa untuk persediaan air dari sungai menjadi sasaran pengeboman yang dilakukan NATO (Terry, 2015). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NATO melanggar prinsip pembedaan yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I (Crowe & Weston-Scheuber, 2013).

Di saat yang bersamaan, pelanggaran prinsip pembedaan dalam kasus ini berkaitan dengan pelanggaran prinsip kebutuhan militer. Merujuk pada amanat dari Resolusi 1973 dan R2P, NATO diberikan izin untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi penduduk sipil. Namun kenyataannya, serangan militer NATO yang seharusnya hanya menyasar sesama kombatan perang justru turut menyasar warga sipil. Artinya, pelanggaran terjadi karena NATO telah melakukan serangan yang berlebihan melebihi tujuan untuk mencapai tujuan militer dari kehadirannya di Libya yaitu untuk melindungi penduduk sipil. Terry (2015) bahkan menyebutkan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti yang mengindikasikan upaya NATO untuk melindungi penduduk sipil yang mendukung Qaddafi. Jatuhnya korban jiwa dari penduduk sipil juga menujukkan pelanggaran terhadap prinsip kebutuhan militer yang tercantum dalam Pasal 54 Protokol Tambahan I (Crowe & Weston-Scheuber, 2013).

Kegagalan Tercapainya Tujuan Resolusi 1973 DK PBB dan R2P

Baik Resolusi 1973 maupun R2P memiliki benang merah yang sama yaitu perlindungan populasi. R2P menegaskan tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Lebih spesifik lagi, Resolusi 1973 memandatkan perlindungan terhadap penduduk sipil dan kawasan populasi sipil yang berada dalam ancaman Jamahiriya Arab Libya melalui berbagai tindakan yang diperlukan (Terry, 2015). Sejatinya pun, resolusi tersebut dikeluarkan dengan landasan Bab 7 Piagam PBB (Terry, 2015) yang mengatur tindakan yang berkaitan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Resolusi 1973 dan R2P sama-sama memiliki semangat kemanusiaan dan bertujuan untuk menjaga hal tersebut. Artinya, NATO harus menjaga dan mengedepankan kemanusiaan di Libya dengan melindungi penduduk sipil dari berbagai kekerasan dan konflik yang mungkin terjadi, baik itu dari pemerintahan Qaddafi, kelompok pemberontak, maupun NATO. Baik sebagai prinsip dalam melakukan intervensi maupun sebagai tujuan dari intervensi.

Lantas bagaimana penerapan semangat kemanusiaan tersebut dalam praktiknya? Dalam pemaparan bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan prinsip kebutuhan militer dari tindakan militer NATO. Penduduk sipil turut menjadi korban dan kawasan tempat tinggalnya turut luluh lantah. Kehadiran NATO di Libya seakan-akan menyimpang dari tujuan awalnya untuk melindungi penduduk sipil menjadi tindakan politis yang mengincar Qaddafi sebagai musuh. Hal ini tampak dari bom NATO yang meledakkan sebuah gedung di Tripoli hingga menewaskan salah satu anak laki-laki Qaddafi dan tiga orang cucu Qaddafi (Terry, 2015). Terdapat upaya dari NATO yang memperlakukan Qaddafi sebagai musuh. NATO seakan-akan terlibat dalam peperangan melawan pemerintahan Qaddafi. Hal ini tentu menyimpang, tidak hanya karena adanya pergeseran dari tujuan untuk melindungi penduduk sipil, tapi juga karena Resolusi 1973 tidak memberikan izin NATO untuk mengambil keberpihakan dalam suatu perang internal apapun ancaman serangan terhadap penduduk sipil (Terry, 2015). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa NATO telah gagal dalam mencapai tujuannya sesuai yang dimandatkan oleh Resolusi 1973 dan R2P.

Kesimpulan

Intervensi NATO secara yuridis terikat pada hukum humaniter internasional, Resolusi 1973, dan R2P. Meskipun ketiga hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya mengikat tetapi fakta bahwa NATO terikat pada ketiga instrumen tersebut tidak dapat dipungkiri karena ketiganya disusun berdasarkan hukum kebiasaan dalam skala internasional. Dari pemaparan dan argumentasi esai ini, dapat disimpulkan bahwa NATO telah melanggar ketiganya. Pelanggaran hukum humaniter internasional menjadi titik mula gugurnya kemanusiaan dalam praktik intervensi NATO di Libya. Penggunaan kekuatan militer NATO telah menciptakan penderitaan yang tidak perlu dan kerusakan yang berlebihan. Lebih lanjut lagi, NATO telah melanggar instrumen-instrumen yang menjadi justifikasi intervensinya di Libya yaitu Resolusi 1973 DK PBB dan R2P. NATO yang seharusnya hadir untuk melindungi penduduk sipil di Libya malah cenderung mengabaikannya. Pada praktiknya, kekuatan militer digunakan oleh NATO secara politis untuk menjatuhkan Qaddafi dari kursi kepemimpinan di Libya. Meskipun tidak disebutkan dalam Resolusi 1973 dan R2P, kata intervensi tidaklah salah untuk menyebutkan tindakan NATO di Libya. NATO tidak hadir untuk melindungi kemanusiaan tapi hadir untuk mengintervensi konflik domestik suatu negara.

REFERENSI

Crowe, J. & Weston-Scheuber, K. (2013). Principles of International Humanitarian Law. Edward Elgar.

Dyke, J. (2021, 20 Maret). NATO Killed Civilians in Libya. It’s Time to Admit It. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/03/20/nato-killed-civilians-in-libya-its-time-to-admit-it/

Kuperman, A. J. (2013). A Model Humanitarian Intervention? Reassessing NATO's Libya Campaign. International Security, 38(1), 105-136. https://www.jstor.org/stable/24480571

Libya profile - Timeline. (2021, 15 Maret). BBC News. https://www.bbc.com/news/world-africa-13755445

Terry, P. (2015). The Libya intervention (2011): neither lawful, nor successful. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 48(2), 162-182. https://www.jstor.org/stable/24585876

Unacknowledged Deaths: Civilian Casualties in NATO’s Air Campaign in Libya. (2012, 14 Mei). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2012/05/13/unacknowledged-deaths/civilian-casualties-natos-air-campaign-libya

0 notes

Text

Kapitalisme dalam Konstruksi Identitas Gender

Gender dan Politik | 23 Desember 2021

Suatu konstruksi kekuasaan dapat terjadi dalam sebuah sistem yang bersifat hierarkis. Ada elemen yang menempati posisi di atas, ada yang di bawahnya, di bawahnya lagi, di bawah bawahnya lagi, dan seterusnya. Sebuah faktor dapat disebut sebagai faktor kuasa ketika kehadiran dan dinamika operasionalnya berpengaruh secara signifikan terhadap hal lain. Kondisi ini tidak terkecuali terjadi dalam pembentukan identitas gender. Ketika membicarakan identitas gender, sering kali kita menunjuk pada pengaruh kultur, pengaruh patriarki, pengaruh norma, dan pengaruh biologis. Akan tetapi, pengaruh-pengaruh tersebut hanya menjelaskan alasan yang mendasari konstruksi identitas gender bukan menjelaskan terjadinya proses konstruksi. Lantas, pengaruh apa yang dapat menjelaskan jalan terjadinya proses pembentukan identitas gender? Jawabannya adalah sistem kapitalisme. Pasalnya, kapitalisme sebagai sistem yang secara inheren eksploitatif berjalan berkelindan dengan sistem patriarki yang opresif (Eisenstein, 1979). Sistem ekonomi yang kapitalis menjadi landasan konstruksi sosial dan kuasa dalam mendefinisikan unsur femininitas dan maskulinitas, baik itu dalam melabeli identitas seseorang maupun dalam mengasosiasikan pekerjaan dan peran tertentu. Lebih spesifik lagi, sistem kapitalisme merupakan suatu sistem yang hierarkis sehingga menjadi ruang operasional yang tepat bagi patriarki dalam melakukan opresi dengan meletakkan identitas feminin dan maskulin dalam suatu strata.

Kapitalisme merupakan sistem yang meletakkan pencapaian material sebagai parameter keberhasilan. Sebagai konsekuensinya, produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah material menjadi aspek penting dalam relasi sosial dan politik. Produktivitas menjadi aspek yang dinomorsatukan, dianggap superior. Implikasi dari logika tersebut adalah mereka yang tidak mampu menghasilkan nilai tambah material dianggap sebagai kelas dua, dipandang rendah, dan dipandang sebagai sub-ordinat. Pandangan Marx mengenai relasi material tersebut nyatanya dapat diekstrak dan diaplikasikan dalam memahami opresi gender (Eisenstein, 1979). Hal inilah yang diyakini oleh perspektif feminisme marxis. Lebih lanjut lagi, perspektif tersebut tidak hanya melihat opresi terhadap pekerja dengan gender tertentu namun mencakup kacamata di luar sistem produksi secara langsung.

Perspektif feminisme marxis menyebut sistem yang opresif sebagai sistem kapitalis patriarki. Sama halnya dengan perspektif marxis, dalam sistem ini seseorang harus menghasilkan nilai tambah melalui proses produksi untuk dianggap berharga. Konstruksi gender kemudian terbentuk dengan mengasosiasikan gender tertentu dengan fungsi reproduksi dan aspek biologisnya (Eisenstein, 1979b). Seseorang dengan unsur biologis rahim, vagina, dan hormon progesteron serta dengan fungsi reproduksi berupa mengandung anak, melahirkan, menyusui, dan menstruasi secara deterministik dikonstruksikan sebagai gender feminin. Lebih jauh lagi, unsur patriarki dapat dijumpai dengan asosiasi bahwa identitas gender feminin memiliki peran sentral yang berkaitan dengan keberlangsungan utilisasi fungsi reproduksi dan aspek biologisnya yaitu dengan melakukan pekerjaan domestik. Pengabaian pekerjaan domestik sebagai suatu ‘usaha’ yang dilakukan oleh seseorang dengan gender feminin—dengan hormon progesteron—disebabkan oleh tidak adanya akumulasi kapital dan pertambahan nilai material yang dihasilkan. Sebaliknya, sistem kapitalis patriarki mengkonstruksikan identitas seseorang yang memiliki hormon testoteron sebagai gender maskulin. Perannya pun diesensialkan dengan peran bekerja di luar rumah—sebagai pekerja, sebagai buruh, sebagai pencari nafkah, yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah material. Konstruksi sedemikian rupa inilah yang membuat identitas gender maskulin dilihat sebagai gender yang lebih tinggi dibanding gender feminin.

Unsur opresif terhadap gender feminin lainnya dapat dilihat dari berlangsungnya proses alienasi. Marx mendefinisikan manusia sebagai makhluk spesies (species beings), artinya makhluk yang berkembang mencapai kapasitas potensialnya untuk kerja kreatif, kesadaran sosial, dan kehidupan sosial melalui perjuangan melawan masyarakat kapitalis (Eisenstein, 1979a). Mereka yang tidak bisa berkembang untuk mencapai kapasitas potensialnya pun mengalami proses alienasi. Dalam perspektif marxis, kelompok yang mengalami alienasi adalah kelompok pekerja. Jika digunakan dalam memandang relasi gender, proses alienasi terjadi terhadap identitas gender feminin. Terdapat empat cara berlangsungnya alienasi terhadap tubuh yang feminin. Pertama, tubuh teralienasi dari produk yang mereka hasilkan. Kedua, tubuh teralienasi dari tubuhnya sendiri saat bekerja—mengalami dehumanisasi. Ketiga tubuh teralienasi dari tubuh lain sehingga menciptakan iklim yang kompetitif. Keempat, tubuh teralienasi dengan alam karena kehadiran alam dipandang menghambat kelangsungan hidup. Implikasi dari proses alienasi membuat tubuh kesulitan untuk membangun makna tanpa ilusi mengenai diri mereka, secara spesifik yaitu ilusi yang diciptakan oleh sistem kapitalis patriarki. Kebebasan tubuh feminin pun berdampingan dengan kehadiran eksploitasi dan opresi—sebab makna tubuh feminin sejatinya selalu lebih dari eksistensinya secara fisik (Eisenstein, 1979a).

Apakah peran dari sistem kapitalisme berlaku dalam pengalaman saya melihat masyarakat? It used to, meskipun pada saat itu saya belum memiliki pemahaman yang cukup tapi di sinilah unsur kekuasaan bekerja dengan baik. Sejak kecil dan masuk sekolah, setidaknya saya, selalu disosialisasikan dengan norma bahwa seseorang dengan fungsi reproduksi melahirkan dan sebagainya—perempuan—memiliki identitas gender yang feminin dan sebaliknya. Norma tersebut melihat bahwa pembagian identitas gender bersifat biner, either it’s feminine or masculine. Seakan-akan tidak ada tubuh dengan fungsi reproduksi melahirkan yang memiliki identitas gender di luar identitas feminin. Seakan-akan tidak ada tubuh lain yang tidak memiliki fungsi reproduksi melahirkan namun mengidentifikasi dirinya sebagai gender feminin. Norma yang sama juga menekankan bahwa perempuan, tubuh yang secara inheren beridentitas feminin, memiliki peran sentral yang hanya sebatas dalam melakukan reproduksi dan mengurus persoalan domestik. Nilai dan kontribusi perempuan terhadap masyarakat hanya dilihat dari kemampuan reproduktif yang ditujukan untuk mencetak buruh pekerja bagi sistem kapitalisme. Pun ketika seorang perempuan memasuki ranah pekerja kapitalisme, apresiasi terhadapnya nyaris nihil dan pencapaiannya tidak dianggap signifikan—semua karena identitas gender dan organ biologisnya. Semua karena konstruksi identitas gender yang esensialis. She belongs in the kitchen. “Kasur, sumur, dapur,” ujar mereka.

Mirisnya, opresi dari sistem kapitalis patriarki di Indonesia pernah dengan nyata diaplikasikan secara institusional pada tingkat negara. Rezim Orde Baru, melalui ideologi Ibuisme Negara, mendefinisikan perempuan sebagai pendamping suami, sebagai pembuat bangsa, sebagai ibu dan pendidik untuk anak-anak, sebagai pengurus rumah (Suryakusuma, 1999) Makna kata “ibu” yang luas dipersempit oleh negara terbatas pada makna biologis (Suryakusuma, 1999). Konstruksi identitas tersebut terujud dalam beberapa institusi nasional seperti Dharma Wanita, Kongres Wanita Indonesia, Kementerian Urusan Peranan Wanita, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang menjadi kanal kendali negara terhadap identitas gender (Suryakusuma, 1999). Esensialisme identitas gender juga dilakukan rezim Orde Baru dengan mereduksi makna Hari Ibu yang sejatinya merayakan pemberdayaan dan pergerakan perempuan menjadi peran perempuan yang terdomestikasi serta makna Hari Kartini yang merayakan emansipasi perempuan menjadi ajang kontestasi pakaian daerah. Semua demi menyokong kapitalisme.

Konstruksi demikian berimplikasi pada logika bahwa kodrat perempuan harus di rumah, untuk mengurus anak, yang nantinya menghasilkan buruh baru untuk menyokong berjalannya kapitalisme. Logika ini berjalan berkelindan dengan logika bahwa perempuan tidak perlu sekolah karena takdirnya hanyalah di rumah. Implikasinya, ketika terjadi satu dan lain hal di luar rencana sehingga memaksa perempuan untuk bekerja di luar rumah, mereka justru menghadapi diskriminasi. Tidak ada riwayat pendidikan, stereotip bahwa mereka hanya di rumah, membuat mereka rentan mendapat upah rendah (Wolf, 1999). Wolf (1999) pun menemukan adanya anak-anak perempuan yang dipaksa oleh ayahnya untuk bekerja sebagai buruh pabrik di Jawa meskipun mereka masih di bawah kriteria usia minimum. Para buruh perempuan—dewasa maupun anak-anak—dipandang tidak memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni sehingga mereka memperoleh timbal balik berupa upah yang sangat kecil, dibandingkan dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan dan upah buruh laki-laki. Opresi terhadap perempuan di dunia kerja juga terjadi melalui perampasan hak cuti haid ataupun pemotongan gaji ketika mengambil cuti tersebut (Istakhori, 2018).

Nyatanya, konstruksi identitas juga menyebabkan opresi terhadap mereka yang memiliki identitas bukan cisgender—tidak sama dengan jenis kelamin saat dilahirkan—dan mereka dengan identitas gender non-biner—di luar dikotomi feminin dan maskulin. Contoh sederhana dapat dilihat dari realitas yang dihadapi seorang transpuan. Terlahir dengan jenis kelamin laki-laki membuat mereka dilabeli dengan identitas gender maskulin. Ketika mereka menyadari bahwa menjadi seorang maskulin bukanlah identitasnya, ketika mereka memutuskan untuk merealisasikan identitas ekspresi gender yang sebenarnya mereka rasakan, diskriminasi, stigma, dan kebencian datang terhadap mereka (Menjadi Manusia, 2020). Dari perspektif feminisme marxis, opresi terhadap transpuan dapat dipahami terjadi karena mereka mendobrak konstruksi identitas gender yang dibentuk oleh sistem kapitalis patriarki. Mereka tidak menjadi tubuh yang maskulin dan tidak menjadi tubuh yang berperan sebagai buruh. Mereka menjadi ancaman bagi berlangsungnya sistem kapitalisme.

Dalam sistem kapitalis patriarki, tubuh dijadikan objek untuk mendukung berlangsungnya hierarki kekuasaan. Sistem kapitalisme menjadi faktor yang berperan kuat dalam mengkonstruksi identitas gender seseorang. Identitas gender dikonstruksi sedemikian rupa oleh sistem, oleh kekuasaan, alih-alih diekspresikan oleh tubuh itu sendiri. Tubuh menjadi objek untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu, menjadi bagian dari sistem pertukaran. Identitas gender dibangun dengan mengesensialisasikan organ dan fungsi biologis. Lebih lanjut lagi, tubuh yang dikonstruksikan dengan gender feminin dimarjinalisasi dan dipandang sebagai sub-ordinat dalam sistem kapitalis patriarki sehingga perannya dalam masyarakat pun dimaknai sebagai peran sekunder. Alih-alih dipandang sebagai tubuh yang utuh, tubuh yang selalu berkembang untuk mencapai kapasitas potensialnya, nilai dan fungsi tubuh feminin ditentukan oleh kemampuan mereka dalam aspek reproduksi, seksualitas, produksi, dan sosialisasi anak-anak. Berhasilnya pengaruh faktor kuasa dalam membentuk identitas gender pun turut berperan dalam cara saya memahami apa yang terjadi di masyarakat. Saya pernah berada pada titik di mana saya memandang identitas gender sebagai sesuatu yang terikat dengan organ biologis tubuh dan memandang identitas feminin secara mutlak memiliki peran dalam masyarakat yang berkaitan dengan urusan domestik. Tubuh feminin boleh mengejar dan mendapat berbagai pencapaian di luar rumah asalkan kondisi domestik tetap terkendali karena kodrat tubuhnya adalah di rumah. Kemerdekaan tubuh menjadi terbelenggu karena fungsinya ditentukan untuk menjamin pencetakkan buruh tetap berjalan dengan mulus.

Referensi

Eisenstein, Z. R. (1979a). Developing a Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism. Dalam Z. R. Eisenstein (eds.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (pp. 5-40). Monthly Review Press.

Eisenstein, Z. R. (1979b). Some Notes on the Relations of Capitalist Patriarchy. Dalam Z. R. Eisenstein (eds.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (pp. 41-55). Monthly Review Press.

Istakhori, K. (2018, 8 Maret). Eksploitasi Buruh Perempuan Melalui Perampasan Cuti Haid. Majalah Sedane. https://majalahsedane.org/eksploitasi-buruh-perempuan-melalui-perampasan-cuti-haid/

Menjadi Manusia. (2020, 20 Mei). 177. #CeritaMereka Tentang Menjadi Seorang Transpuan [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6NKW7Ln-K30

Suryakusuma, J. I. (1999). The State and Sexuality in New Order in Indonesia. Dalam L. J. Sears (eds.), Fantasizing the Feminine in Indonesia (pp. 92-119). Duke University Press.

Wolf, D. L. (1999). Javanese Factory Daughters: Gender, the State, and Industrial Capitalism. Dalam L. J. Sears (eds.), Fantasizing the Feminine in Indonesia (pp. 140-162). Duke University Press.

0 notes

Text

Perkebunan Kelapa Sawit di Papua: Mimikri dalam Pembangunan Pasca-Kolonial

Ekonomi Politik Pembangunan | 3 November 2021

Mimikri merupakan sebuah konsep dalam tradisi pemikiran Pasca-kolonial yang dikenalkan oleh Homi Bhabha. Menurutnya, mimikri adalah sebuah praktik di mana kelompok sub-altern berusaha untuk mengikuti, menerapkan, dan mengimplementasikan nilai, norma, dan praktik yang dibawa oleh pengkoloni (Bhabha, 1994, p. 86). Meski terkesan bahwa kelompok sub-altern berusaha untuk menyamakan diri dengan pengkoloni, nyatanya tidak demikian. Bhabha (1994, p. 89) menyebut praktik mimikri melahirkan hasil yang “almost the same but not quite.” Penyebabnya adalah bahwa sejatinya antara kelompok sub-altern dengan pengkoloni memiliki kebiasaan hidup, nilai, dan norma yang berbeda sehingga pada dasarnya mustahil bagi kelompok sub-altern menjadi sepenuhnya sama dengan pengkoloni. Akan tetapi, antara keduanya terdapat relasi kuasa yang timpang. Di sinilah tampak aspek opresif dalam sebuah proyek ekonomi politik. Pengkoloni memaksakan proyek pembangunan ekonomi dengan cara dan nilainya sendiri terhadap kelompok sub-altern. Apabila relasi kuasa antara keduanya setara, kelompok sub-altern pasti bisa menolak pemaksaan tersebut. Akan tetapi, sebab relasi kuasa yang timpang, kelompok sub-altern terpaksa untuk menerima dan mengikuti pemaksaan dari pengkoloni. Mereka tidak memiliki pilihan selain menerima dan mengikuti pengkoloni agar bisa bertahan hidup.

Kasus menarik yang menggambarkan kondisi ini adalah kasus mengenai industri perkebunan kelapa sawit di Papua. Acosta & Curt (2019, p. 200) menjelaskan bahwa penanaman kelapa sawit di Papua menghancurkan ekosistem alam, menghilangkan kawasan hutan, dan mengganggu kelangsungan hidup penduduk lokal yang berkonsentrasi di hutan. Pembangunan industri kelapa sawit di Papua sendiri didorong oleh dampak positif perekonomian Indonesia dan peningkatan PDB Indonesia karena industri kelapa sawit (Acosta & Curt, 2019, p. 199). Kabar baik tersebut membuat pemerintah pusat Indonesia berusaha untuk terus menambah jumlah komoditas minyak kelapa sawit, atau setidaknya mempertahankan jumlah yang sudah ada, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Aspek opresif dari pembangunan ekonomi dalam kasus ini tampak dari kebijakan-kebijakan yang mendorong industri kelapa sawit di lahan yang jelas-jelas sudah memiliki fungsi dan nilainya tersendiri bagi penduduk lokal yaitu hutan Papua. Kebijakan yang demikian secara nyata mengorbankan praktik kehidupan asli penduduk Papua dengan mengatasnamakan pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut juga terbukti mendorong praktik-praktik deforestasi yang mengorbankan hutan adat masyarakat Papua (Aditya, 2020a; Greenpeace Indonesia, 2021). Greenpeace Indonesia (2021) juga menemukan bahwa hingga 2019, hutan adat di Papua seluas 168.471 hektar telah berubah menjadi lahan perkebunan sawit. Sayangnya, antara penduduk bahkan pemerintah daerah Papua sendiri memiliki relasi kuasa yang lebih rendah dibandingkan pemerintah pusat Indonesia. Pada akhirnya pun, mau tidak mau, penduduk Papua harus menerima implementasi kebijakan tersebut.

Lantas, di mana aspek mimikrinya? Mimikri terjadi di kala penduduk Papua harus melakukan praktik yang sejatinya tidak sejalan dengan praktik kehidupan mereka. Lebih lanjut lagi, dampak dari pembangunan industri kelapa sawit terhadap kehidupan penduduk Papua sangat besar. Terlepas dari aspek kerusakan yang disebabkan, tidak sedikit penduduk Papua yang pada akhirnya menjadi buruh perkebunan kelapa sawit di tanah mereka sendiri. Dilansir dari berita Antara News, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Merauke mengungkapkan bahwa industri kelapa sawit di kabupaten tersebut berhasil menyerap 2.474 orang asli Papua sebagai tenaga kerja. Mimikri dalam kasus ini semakin jelas dengan adanya justifikasi dari tokoh adat masyarakat Papua, Pdt Albert Yoku, yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit mampu “mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan masyarakat dari berbagai suku” (Subagyo, 2021).

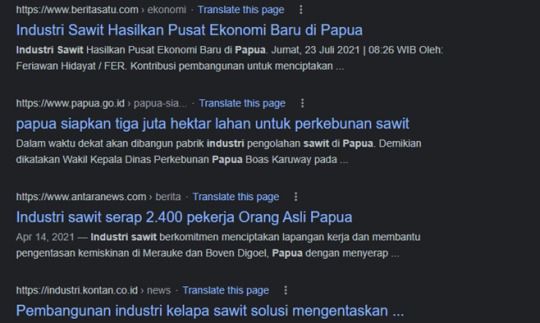

Hal yang menarik pun tampak dari pembingkaian yang dilakukan oleh berbagai media Indonesia dan pemerintah pusat Indonesia mengenai betapa positifnya kontribusi yang diberikan industri tersebut terhadap kehidupan di Papua. Gambar di bawah merupakan tangkapan layar dari hasil pencarian ketika saya mengetikan kata kunci “industri sawit papua” di Google. Pembingkaian tersebut menunjukkan adanya logika dasar kolonialis, di mana perlu adanya pembuktian bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pengkoloni terhadap penduduk sub-altern membawa dampak positif, bahwa pengkoloni merupakan penyelamat bagi penduduk sub-altern yang kehidupannya mengalami ketertinggalan namun dengan cara yang tidak kontekstual dan mengabaikan politik kelokasian.

Pemerintah pusat Indonesia di sini dapat dikatakan sebagai pengkoloni karena merupakan pihak yang memaksakan penerapan kebijakan nilainya yang berbeda dengan nilai lokal di Papua. Kebijakan tersebut sejatinya ditujukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuantitatif, yang disinyalir kemudian hasilnya mampu meningkatkan dan memeratakan pembangunan di Indonesia khususnya di Papua. Dikutip dari berita Jawa Pos, Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah menyatakan bahwa industri kelapa sawit merupakan “industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan” sehingga harus turut “dilakukan di Indonesia bagian Timur.” Tidak hanya pemerintah pusat, pengkoloni dalam kasus ini juga terdiri dari aktor-aktor privat, salah satunya adalah PASPI atau Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Direktur Eksekutif PASPI menyatakan bahwa perkebunan sawit berkontribusi dalam “membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua.”

Nyatanya pun, berhasilnya pengkoloni menjalankan kebijakannya terhadap kelompok sub-altern beserta hasil positifnya tidak dapat dijadikan indikator berhasilnya suatu proyek ekonomi pembangunan. Kesuksesan suatu proyek pembangunan seharusnya lebih berorientasi pada kelompok sub-altern. Artinya, penilaian kesuksesan tersebut harus menekankan pada etnografi maupun politik kelokasian dari kondisi kehidupan masyarakat sub-altern. Jika tidak demikian, kesimpulan bahwa proyek pembangunan sukses dilakukan meskipun faktanya kelompok sub-altern tidak mendapat keuntungan apapun atau bahkan teropresi, merupakan kesimpulan yang memiliki logika kolonialis atau logika penjajah.