Text

ソラびらき

下田の白浜中央海岸で開催された「ソラびらき」というフェスに遊びに行ってきた。

“鈴木雄也”というアーティストのライブペイントを見に行く為に。

彼の作品は伊豆にある“ZION GATE”や埼玉の大宮にある“TAMARIBA ”に飾ってある。

今回は描いている現場、作品が生まれる瞬間を見てみたいと思い現地に足を運んだ。

フェス当日の夜に伊豆に着き、ホテルにチェックインしてから会場に向かった。すでに一日目のライブも終わっていたが、スタッフ関係者達との挨拶代りの宴が始まった。

彼とは以前から面識があり、久しぶりの再会でたくさんの会話をした。

そして酒が深くなるにつれ、彼の絵のルーツなどの話になっていった。その中でも印象に残ったのは、「僕の絵はグラビティーのマネだから」と、はにかんだ笑顔で彼は言った。

それを言われたときに好きな格言の一つ「優秀な芸術家は模倣し、偉大な芸術家は盗む」という文章が頭に浮かんだ。

自分の作品・作風を飾らず淡々と話してしまう温かい彼の人間性は絵に反映されている。

今回の彼の作品を言葉で表現する事は難しいが個人的に感じた事は

“彼の作品はインスタレーションとして空気、人、環境の中で生きてくる・生きている”

ということ。

人間自体がインスタレーション作品と言っても過言ではないのかもしれない。

美術作品は複数の要素やタイムスパンで成り立っていて、必ずとも一元化されえない。

それはピカソの作品を見れば列記とした事実だと感じている。

しかし、僕のしていること(美術批評、ライター)はそれを単純化したりして、当然危険性も持ちつつ、複数性にひとつのつながりを見出す事だと考えている。

日本の芸術文化が栄えない中、アンダーグラウンド(本人的にはこの表現を好まないかもしれないが)で自己表現をしているというこの現実を多くの人にもっと見て知ってもらいたいと思う。

美術作品とはマテリアルを使って表現すること―――

“鈴木雄也”のマテリアルとはいったい何なのか。

次、また会ったときに聞いてみたいと思う。

きっと、はにかんだ笑顔で

“仲間だよ”

という答えが返って来る気がしている。

3 notes

·

View notes

Text

匿名には何も生まれない

7月27日に放送されたNHKスペシャル『調査報告 STAP細胞 不正の深層』。この番組で違和感、不信感というべきかもしれないが感じた事あった。それはどの番組にも必ず最後に流れるクレジット(製作者の名前一覧)がなかったことだ。

個人的見解だが匿名で人の批判をした場合、それは表現ではなく誹謗中傷になると考えている。裏を返せば自分の名前を出して書いたものは、それが嘘だとしても、それは表現行為となる。テレビでも絵描きでも物書きでもミュージシャンでも、表現というのは絶対にリスクが付きまとうものであり、そしてそれを背負わなければならない。

問題とされているSTAP細胞の真意なんて当然分からないが、もし自分がその問題を取り上げるならきちんと名前をだし自分なりの考えで精一杯、取材や資料を集めて書く。そして、納得いかないなら断るだろう。少なくともNHKみたいな無責任な表現者にはなりたくない。

0 notes

Text

日々の活動記録

フリーランスライターとして活動を始めて2年がたちました。仕事の量はまだまだですが始めた当初に比べればお仕事の依頼も増えてきました。そして、この世界の厳しさも日々感じています。デザイン、音楽、展覧会関係の仕事が多いのですがもっともっと知識の幅を広げていかないといけないと思っています。

仕事の依頼も受け付けています、[email protected]へ見積もりだけでもお問合せください。予算の相談にも柔軟に対応できますし、国内外にクライアントがおりますので多様なニーズにもお応えできます。

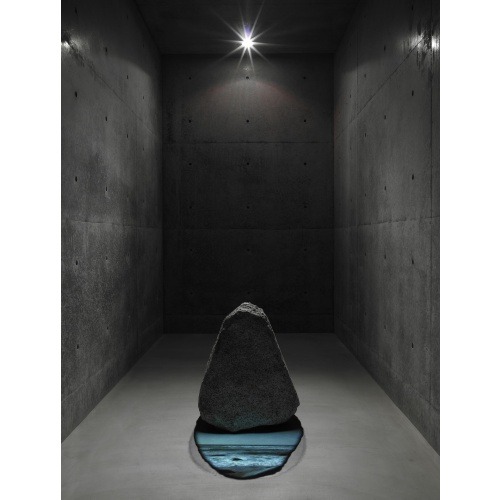

近況報告としましては先日、現代アーティストの村上隆さんをインタビューしました。時代の寵児として国内外からも高い評価を得ている、良くも悪くも常に話題の中心にいるかたです(笑)内容は7/25から村上隆さんオーナーKaiKaiKiKi Galleryで開催される“李禹煥”個展に向けての取材レポートでした。

以下引用

――1960年代後半から制作・理論の両面において「もの派」を牽引する存在として活躍した李禹煥。現在は、日本とパリを行き来して作品制作を行っている。2010年に香川・直島に李禹煥美術館がオープンしたほか、2011年にはアメリカ・ニューヨークのグッゲンハイム美術館で個展を開催し、現在フランス・ヴェルサイユ宮殿での特別展が開催中。――

近日、KAI-YOUさんの方で今回のレポートがアップされますのでお待ちください。

1 note

·

View note

Text

“建築家・ガウディ×漫画家・井上雄彦 夢のコラボレーション”

日本スペイン交流400周年を記念する特別文化事業として、現在も建築中のサグラダ・ファミリアをはじめ、グエル公園、カサ・ミラ、カサ・バトリョなど、ユネスコ世界遺産にも登録されている数々の作品を遺した19世紀スペインを代表する天才建築家・アントニ・ガウディと「SLUM DUNK」をはじめ「バカボンド」「リアル」などのヒット作品を次々と生み出してきた人気漫画家・井上雄彦がコラボレーションする展覧会「特別展 ガウディ×井上雄彦 ―シンクロする創造の源泉―」が、7月12日から東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで開催される。

本展ではカタルーニャ工科大学の監修のもと、ガウディ自筆のスケッチや図面、大型の建築模型やガウディがデザインした家具など貴重な資料約100件を通してガウディの偉業を紹介する。

また、井上雄彦は現地バルセロナに滞在し世界遺産にも登録されているカサ・ミラ内にアトリエを構え、約40点もの作品を本展のために描き下ろした。その中でも10.7m×3.3mの世界最大級の手漉し和紙に“ガウディの世界観”を筆で描くという画期的な作品は見所の一つ。さらには3面スクリーンによるシアター映像、プロジェクション・マッピングによる演出、床への装飾、 建築構造のインスタレーション等、多様な展示手法を通してガウディ・ワールドを表現する。

建築家ガウディの残した偉大な作品と漫画家井上雄彦の世界観と創造力で表現されるガウディ象が交じり合った時、時代を超える情景がそこに生まれるかもしれない。

【特別展 ガウディ×井上雄彦 -シンクロする創造の源泉-】

会期:2014年7月12日(土)~9月7日(日)※会期中無休

開館時間:午前10時~午後8時

会場:森アーツセンターギャラリー(東京・六本木ヒルズ 森タワー 52F)

交通案内

・日比谷線「六本木駅」1C出口 徒歩0分

・大江戸線「六本木駅」3出口 徒歩4分

・大江戸線「麻布十番駅」7出口 徒歩5分

・南北線「麻布十番駅」4出口 徒歩8分

お問合せ 0570-063-050(10:00~20:00)ローソンチケット内

公式HP www.gaudinoue.com

2 notes

·

View notes

Text

NEXT ONE

新しいことを一つ一つこなして、少し過去の物にも振り返り自分自身で成長しているか判断をしようとしている。だけど自分で判断できないことの方が多いのが現状。

チャップリンの名言で『NEXT ONE』ってあるけどその言葉を信じてやるしかない。自分のことを客観視できるなら今の仕事はそうそうと辞めていると思う。世の中にはすごい人はいっぱいいるし自分じゃなくても、、、と思う。現状、ありがたいことに少なからず自分を必要としている人がいるから、精一杯続けて行こうと思う。

そんな中、今飲食店のプロデュース(大それた言い方だけど)の仕事をしている。コンセプトや経費関係などすべてを考えてお店が繁盛することが成功となる。内装業者やグラフィックデザイナー、料理人などの友達に声をかけ一緒に進めている。足踏み状態が続いているがうまくいけば10月にオープンする。このような仕事は自分の考えがぶれないようにしないと後悔すると思っている。だから最後まで仲間と自分を信じてやるしかない。

0 notes

Text

BEFORE TURN TO AN ADULT

仮谷せいらは東京のライブハウスを中心に活動している20才のシンガーソングライター。

若者の抱える「大人」になる事への不安と希望を歌っている『大人になる前に』。

春に相応しい希望に満ち溢れながらもどこか仄暗い静かな詩情と耳に残る豊かなメロディーラインは刹那で美しい余韻を残してくれる。

彼女の楽曲はどこか懐かしさを感じさせる。時を超えて、ジャンルを超えて、言い換えれば「心地よさ」。この風通しの良さこそ仮谷せいらの魅力なのかもしれない。

https://soundcloud.com/seira-kariya/live-ver

0 notes

Text

Portlife

情報社会の利便性を重宝されている現代に対し、インターネットやSNSが普及していない頃は、たくさん知らない事があった。だが、当時の僕らは知らないという事が特に不便と感じた事はなかった。『知らない』という事が何なのか、わからなかったし『知る』という行為は歳をとれば自然と身につくモノだと思っていた。

そんな中でネット社会が当たり前のモノになり、情報社会が自然なツールになり人間の持つ価値観が変わってきてしまった。簡単に言うと、自分のやりたいという願望が情報を得ることによる低下してしまっている。知らない方が幸せだというのも同じことだと思う。正確な情報を自分で見つける、自分の体験で得る事が大事だと感じた。僕も良い歳だし、正誤の判断をしっかりしないといけないと感じるし情報や身の周りの事物に流されて、自分の願望水準を低下させてはいけないとしみじみ感じた。そういう意味で、一度FBやtwitterを辞めて自分と向き合ってみようと思う。tumblrは日々を綴る日記として残していきます。

4 notes

·

View notes

Photo

明けましておめでとうございます。

振り返ると2013年は激動な一年でした。

でも、僕達はなんだかんだ生きています。 だから僕らみたいな若い世代が『想い』や『言葉』をちゃんと発信、表現していくことがこれからの日本を作っていけるんだと思いました。

なぜなら、僕らはパワーを持ってるから!!

今年もよろしくお願いします!

It was a year of the turbulence last year. But we are still alive. So especially for the younger generation like us. We need to fully express ourselves and let our voice heard. And that's how I believe we shall create Japan anew.

and we remain powerfull!!!!!!!!

1 note

·

View note

Text

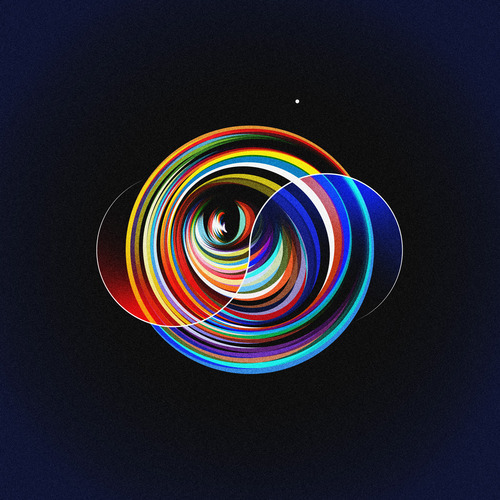

『YOSHIROTTEN』 ARTIST BOOK

今回、日本人7人目となるGAS BOOK刊行のアーティストブックにYOSHIROTTENが選ばれ、僕がテキストを担当することになった。執筆することになり締め切りまでの約三ヶ月間取材をし、たくさんの作品を見せてもらい、口下手なYOSHIROTTENからたくさんの話を聞かせてもらった。知れば知るほど彼のファンになり彼の作品を子供のように夢中になって見ている自分がいた。YOSHIROTTENは自分の事に関しては上手く言葉で表現できないけど作品の話になるとたくさんのエピソードを話した。取材や食事を重ねて、一番印象に残っているのが決してネガティブなことを言わない事だった。震災後のチャリティーエキシビジョンでの作品「スマイルミラーボール」の話でも「これは被災者に笑顔を届けたいというポジティブな作品なんだ」と語気を強めて言われた。さらにはNYにあるデザインホテル『NY ACE HOTEL』の一室にYOSHIROTTENのタイポグラフィー「NEGATIVE IS POSITIVE」が装飾されている。これは‘言葉’としての作品でもありYOSHIROTTENがデザイナーとして大切にしている言葉である。

11月8日にYOSHIROTTENのエキシビジョンと共に先行発売されるアーティストブックは今現在のYOSHIROTTENの作品集として読みごたえのある内容となっている。この数ヶ月間、100冊以上のアーティストブック(テキストの参考の為に)を読んできたからこそ今回のこの作品集は素晴らしい物だと自信を持って言える。とにかく、たくさんの人に読んでもらいたいと心から思う。

『YOSHIROTTENは東京を拠点にグラフィックデザイン、プロダクトデザイン、映像、ファインアートまで幅広い分野で活動するアートディレクター、グラフィックアーティストである。彼の作品は色鮮やかで幻想的な世界と、深く暗い退廃の匂い、そして独特なラインで構成されたフォントと幾何学模様。とても多様性のある世界観を他人が持ち得ないポップネスで束ね上げ、視覚を通して伝えることができる。今までに手掛けたミュージックジャケットは国内外合わせて200枚以上にのぼる。YOSHIROTTENは自らの世界観に決して迷いを見せず、音楽の持つリズム感やループ感の視覚的翻訳をし、そのデザインを見ていると音楽が聞こえてくる気がする。The Beauty (CRUE-L RECORD)のデビューアルバル「Love In The Heart of The World Shout」では楽曲を聴きイメージを固めるとフォトグラファーと二人でフィリピンへ白馬の写真を撮りに行き、その風景の美しさを残す為、写真への加工をせずアルバムカバーを制作した。また、StevieWonderの「LOVE Harmony&Eternity」では三色のタイポグラフィーのみでデザインを構成し楽曲の世界観を表現する。また近年ではYOSHIROTTENがクリエイティブ・ディレクターを務め「ROOMREALISM」をコンセプトにファブリックアートファニチャーを作るプロジェクト「GALA」をスタートさせる。コンセプトの「ROOMREALISM」とは20世紀に発生しサルバドール・ダリなど有名画家などが傾倒していた前衛芸術の思想「SURREALISM」(超現実主義)からきている。そして「GALA」とはサルバドール・ダリの夫人ガラ・エリュアールからである。第一弾は女性の部屋を化粧ポーチに見立て大振りのルージュやフレグランスボトルのクッションを作った。アーティスティックなグラフィックで部屋の中で特別な存在感をみせるクッションはすぐさま話題となり二週間で完売した。そして2013年のGALAクッションは架空の惑星から見た景色をテーマに制作された。これまでは2次元だった形状のクッションが、3次元(3D)、立体的なクッションになり素材、プリント技法にもこだわりをみせている。抽象的なコンセプトにも関わらず瞬発力のあるダイレクトなビジュアルは概念化されている。GALAはこのスタイルをさらにスケールアップさせながら進化させようとしている。』

http://yoshirotten.com/

http://www.hellogasshop.com/products/list.php?category_id=47

0 notes

Text

記憶を辿る

〈クラブ〉とはだいたい22:00ぐらいから始まりエントランスで1000円ないし、大物DJがゲストで出演する場合は3000円近くの金額を支払う。その後バックをクロークにしまい今日使うお金をポケットに入れフロアに行く。そこまでの行動はこれから始まる〈クラブ〉の前置きで一番興奮する時間はここからだ。

写真の目的とは過去の一瞬一瞬を切り取るもので、過去を具現化する為に生まれた物だと思う。そして一般的には〈思い出〉として扱われ、作家達は〈作品〉として世に残す。

川島薫の撮る写真は、その〈思い出〉と〈作品〉の二重性が絶えずリニアに動いている。本人曰く『クラブカルチャーの楽しさを残したい』という明確な意図が写真にあらわれているからこそ二重性が感じられる。写真を作品にするというのは『過去・現代・未来』という直線の中で過去を検証する作業であり、一瞬を残したいとなると今の起きている事ではないのでどうしても矛盾が生じてくる。しかし彼の撮る写真には強い精神が宿っていて、時間軸をぐるぐると回っている気持ちにさせられる。10年前の写真とも10分前の写真とも感じる。呼吸が聴こえてくるというか見てるこっちが循環できてる気がしてくる。

自分たちの住む現実に身を寄せることが難しいから仲間を作ったり、クラブに行ったりする。地震の時にはそれが浮彫になっていたと思う。自我と向きあった時の恐怖、精神と肉体が分離されている時の恐怖からきっと逃れるために肉体が現場に出向き、精神でシャッターを押す。そんなことを勝手に想像しながら彼の写真を一枚一枚呼吸をしながら見た。

http://yogins-fba.blogspot.jp/2013/05/another-star-vol22guest-kaoru-inoue.html

0 notes

Video

youtube

もっと良い物をつくりたいとか思わなくなったら自分は何をするんだろうと思う。

インプットとアウトプットを繰り返したり、すごいものには怯えて負ける喜びを優越感にして生きている。そんな当たり前な事が幸せだとつくづく思う。日本には〈まだ〉表現の自由がある。使わない手はない、与えられてるという事は与える側にも立てるという事だと思う。毎日、それの繰り返しで刺激を受けては表現して一つ成長していく。いつまでこの生活ができるかわからないけど許される限りは続けていく。明日の為ではなく今、出せる最高のパーフォーマンスをしていけば悔いだけは残さない。そして 『生きてる証』を再確認する。

0 notes

Text

東日本大震災から二年が立ち原発のあり方をもう一度考え直してみた。

私は原発撤廃を望んでいます。当然、原発再稼働も反対です。まず初めに周知の事実、人間に完全・絶対という事は存在しません。誰もが認める理想の社会、国家などどこにも存在しないのが現実です。だからこそ、人は理性や知性の限界を謙虚に受け止めなければいけません。

もし、100%安全という技術があるならば原発はあってもいいと思います。しかし、完全・絶対が存在しない人間が作るものには当然ながら不完全な物しか作れません。人間が人間である以上この世に存在しません。したがって原発は現実的にあってはいけないのです。人間の持つ科学技術を「絶対」などと捉える事は大変危険な事なのです。「設計主義の持つ合理性」を疑う事が何より大事なのです。設計主義に重度のリスクを伴う時点でこの図式は成り立ちません。今回の事故で原発絶対安全神話なんて幻想だと証明されたのだから。

そうすると人が作りだした世の中にあるものすべてが不完全な物なのです。例えば自動車。毎日のように自動車事故はあります。しかし、人は自動車を無くそうとしません。人は無意識に「リスク」と「利便性」を天秤にかけているのだろうと思います。そう考えると原発の「リスク」は想像をはるかに超えます。

「原発賛成」などと言っている、御用学者を見ると安っぽい予定調和なドラマを見て現実と非現実の区別をつけられない幼稚な存在にしか見れないのです。

人は不完全な生き物なので危険を回避、判断しなくてはいけないのです。世界は常に普遍的で想像のつかない事が起きています。だからこそ夢や希望を持つことができるのだと思います。想定された予定調和な世界など誰が面白いのでしょうか。人は不完全で良いのです、不完全だからこそ人は面白いと僕は思います。

0 notes

Video

youtube

大貫憲章のロンドンナイトが東京のストリートカルチャーとして若者の新しい遊び場を提唱していきECDがさんぴんCAMPで「J-Rapは俺が殺した!」と宣言し、アメリカではカートコバーンがR.E.M.の「オートマチック・フォー・ザ・ピープル」を聴きながら、ショットガンで自分の命を絶った。

そんな1990年代の日本では1990年代以前のパンク・ロックをルーツとしたミクスチャーと言われるジャンルが確立しパンク・ロックが細分化されていった。Hi-STANDARDの登場により、メロディック・ハードコアやスカコアが日本のパンクロックシーンの主流になりその一方ではストラグル・フォー・プライドのようなクラブカルチャーと連動するようなハードコア・パンクバンドも登場し始めた。

1960年代後半、白人文化へのカウンターカルチャーとしてジャマイカで生まれたレゲエは1990年代にはマッシブ・アタックやディプロなどのテクノ、エレクトロアーティストの新しいレゲエの解釈、ダミアン・マーリーらによるヒップホップとのクロスオーバーなどにより新たな動きをみせた。

1990年代のめまぐるしい流れを体感し2002年に結成されたハカイハヤブサは細分化されたジャンルの中、スカ、レゲエ、アコースティックサーフ、ブルーズ、生音に近いアメリカ西海岸系の温かい音に彼らの実直なメッセージを乗せたバンドスタイルを確立させた。2010年のアルバム「koe」のYESTERDAYを聴くとSUBLIMEのオマージュかとも思えるほど似たものを感じる。

そんなハカイハヤブサが初メジャーアルバム「As Always」を1月30日にリリースした。アルバム「As Always」の表題曲「いつものmusic」は彼らの歩いてきた軌跡を感じさせる。おごることなく変わらない音楽に対する真摯な姿勢、仲間たちに対する敬意、この曲にはそういう意味を感じさせられる。

「いつものmusic/いつまでも君と聴きたいよ/sing a for the everyday」

まっすぐな言葉が音に乗り鼓膜を通過し感情を揺さぶる、彼らの音楽には素直に温かく心に響く、いつも通りに〈As Always〉。

2 notes

·

View notes

Text

DJ Doppelgenger 『Paradigm shift』

Dj doppelgengerを形容すると鬱蒼と生い茂っている樹海に住んでいる鷹というところだろうか。普段は上空高く優雅に飛んでいながらも、広い視野で常に獲物を狙っている。そしていちど踏み入れたら決して抜け出せないような、誰もが恐れをなす樹海へとひとり飛び込み、狙った獲物は必ず捕らえる。その視野の広さと獲物を狙う嗅覚は、彼の音楽に対する前向きで実直な姿勢にこそ反映されているのではないかと思う。

デビュー・アルバム『パラダイム・シフト』は、世界各国を旅した彼がその五感によって得た世界観を余すことなく体現した作品だ。その名のとおりシーンに「革命的変化」を与えるアルバムである。

ダブステップに照準を合わせながらも、本人いわく「細分化するダブステップのなか、新たなるスタイルを提唱する」ものであって、無国籍的で能動的で哲学的、オリジナリティあるサウンドが生まれている。ベース・ミュージックを根底に持ったディープなサウンドから、ジャングル的なアッパー・グルーヴ、民族音楽特有なメロディックなサウンド。

3曲目の『カーマ・スートラ』は、インドの熱い気候のなか、砂漠を彷徨い歩いているかのような気持ちにトリップさせられる。曲名の『カーマ・スートラ』は、現存するインド最古の三大性典のひとつ、性愛学の文献の名だ。こういうところにも彼の哲学観、旅の意義を見出すことができるだろう。

全曲を通して聴いてみると、東南アジア、中南米などさまざまな国にトリップさせられ、気づいたら現実により戻されている。9曲目、表題曲の『パラダイム・シフト』では長旅の疲れを洗い流しながらも、また「革命的変化」でもって空っぽになった身体に中毒性を植えつける。そしてその中毒性のために、再度「革命的変化」を求め旅にでる。この「革命的変化」は貪欲に歩みをとめない。そして彼もまた「革命的変化」を求め、強靭な意志を持って永劫回帰を続けていくだろう。

けっしてDJユースなだけのアルバムではなく、家でのBGMとしても聴ける。曲名の意味を理解し曲と照らし合わせながら自分なりの解釈で聴いたりするのも面白いだろう。旅中のBGMとして聴くのもいいかもしれない。さまざまなシチュエーションで聴いてみてほしい。そして彼のDJを現場へ聴きにいって、世界観を体感してほしい。これからも彼の旅が新たなサウンドとして、言い換えるならば「新しい文明」として日本に持ち込まれ、抽象度をあげ、その世界観がドッペルゲンガー・サウンドとして世界に発信されていくことになるだろう。

アリストテレスの名言に「革命は小事にあらざるも、小事より発生する。」というのがある。まさに彼のアルバム『パラダイム・シフト』がその言葉を体現しているように感じられる。

0 notes

Text

第三世界からの解放

今日も世界のどこかでは戦争が起きている。一昼夜、弾道ミサイルの恐怖に脅えて暮らしている。地雷によって肢体不自由になった子供達、紛争下に置かれている子供達、ストリートチルドレンとして過ごす子供達、生まれつきのエイズに苦しむ子供達が何億といる。

非現実と現実の区別がつかぬまま気づいた時には家族を失い、愛する人を失い最後には己の理性までも失う。知らず知らずのうちに軍事的洗脳に侵され後世に正しい教育として歴史が受け継がれていく。終わることない負のサイクル。

そんな国々を第三世界=発展途上国と呼ばれる。1970年代頃までは後進国、未開発国などと呼ばれ1980年代頃から発展途上国、開発途上国と呼ばれるようになっていった。社会的格差、戦争被害による人口の減少、十分な医療を受けられず乳児死亡率の増加など社会問題とされている国々だ。

そのような危機的状況下にいながらも決して失われる事のなく人類平等に持っているものが感性だと言えるだろう。世界中の人々の感性が芸術を生みだす。感性の下、生み出された芸術作品に多くの人々が共鳴し我を解放するきっかけになるのかもしれない。負のサイクルを負のサイクルと判断し、共鳴し合う仲間達と新しいサイクルを創りだすかもしれない。音楽、絵画、小説、詩、映画、写真など様々な芸術と言われるものにはそのような力・未来がある。

フランスの政治哲学者のジャック・ランシエールは芸術作品であれ、言論による主張であれ、人が何かを表現し、他者に差し向ける際、受け手の感性が巻き込まれる中で生じるものを〈政治〉と呼び、その構造を解き明かしている。それを「感性的なもののパルタージュ〈分割=共有〉」と説いている。表現者の自覚の有無は作品の現実への波及力、作品のもつ現実性に関わってくる。その力とは、換言すると、物事にはつねに別の見方があることを、見る者に提示する力のことである。同じ絵を日本の子供達と南米の子供達に見せたとしたら受け取り方は全く違うだろう。それが正しい、そうであるべきだと思う。

そして当然、政治と芸術を切り離して考えてはいけない。自国のエネルギー資源確保の為だけに行う軍事的介入。人口衛星と言う名のミサイル実験。銃規制をマニュフェストに掲げることのないアメリカ。ありもしない原発安全神話を作りあげる日本。言論・表現による反論が許されない国々、そうすることで処罰を科せられる人々。「感性的なもののパルタージュ〈分割=共有〉」の数式が成り立つことのない世界にそろそろ真剣に目を向けないといけない。それでも政治と芸術を切り離してしか考えられなければまずは己のスコトーマ〈盲点〉を見つける努力、取り除く視野の広さを身につけるべきだ。

このような世の中だからこそ、世界に発信している芸術家の方々にはこれからも多いに期待をしたいと思う。優れた感性を持っている世界の人々が世界を変える日々はそう遠くないはずだ。

0 notes

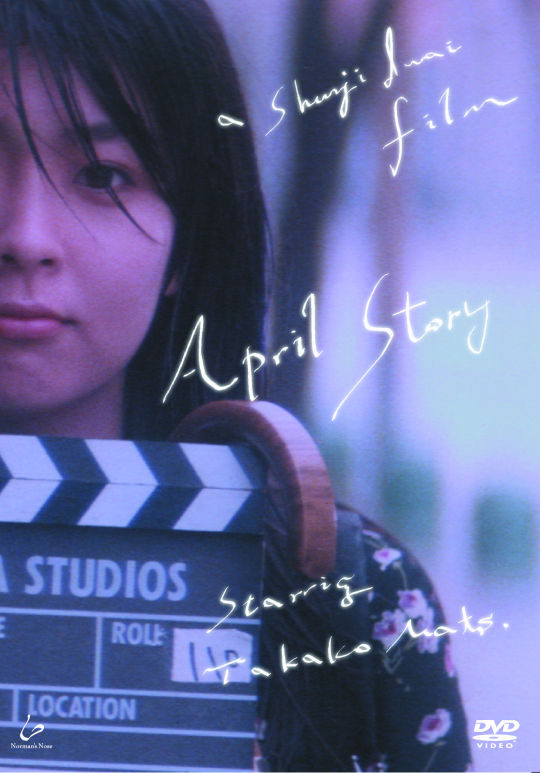

Photo

岩井俊二監督「四月物語」(1998)

松たか子の初主演映画。

『人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける』

紀 貫之

0 notes

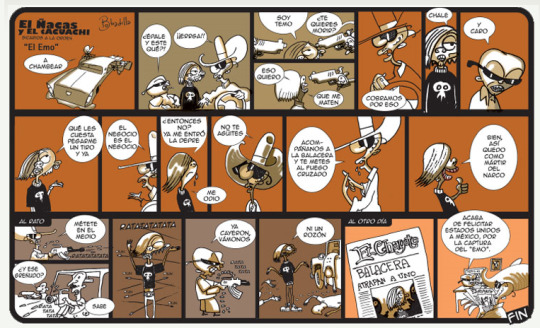

Photo

正確な意味はわからないけど麻薬密売人に殺してくれとお願いしたら殺すのにはお金がかかると言われる。だけど今度、銃撃戦があるからその現場に来ればと言われ行ったが一人だけ生き残ってしまい、翌日麻薬密売人の主要人物として新聞に公表される。 その背景には政治・社会的なことがあるんだろうと思う。

0 notes