Photo

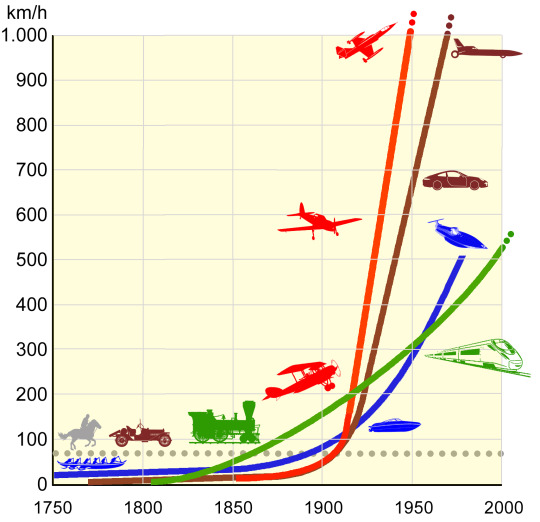

Entwicklung der Höchstgeschwindigkeit verschiedener Motorfahrzeuge als Beispiel für den technologischen Fortschritt

Mythos Fortschritt: Jene, die sich auf ihn berufen, beanspruchen oftmals bloss das Deutungsmonopol über die Gegenwart

Wer andere diskreditieren will, sagt, sie seien nicht auf der Höhe der Zeit. Gerade Intellektuelle tun gerne so, als würden sie nicht nur die vergangene Geschichte, sondern auch den künftigen Geschichtsverlauf kennen. Sie irren doppelt.

Oliver Zimmer09.02.2019, 05.30 UhrMerkenDruckenTeilen

Bleibt die Bühne leer, wird schnell unklar, was zurzeit überhaupt angesagt ist. (Bild: Marcos Brindicci / Reuters)

Fortschritt muss kein Mythos sein. Es kommt immer darauf an, wie man über das, was man implizit oder explizit als Fortschritt taxiert, spricht. So ist es besonders sinnvoll, darüber zu streiten, was an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit praktisch als Fortschritt zu betrachten sei. Am Anfang steht dann, wie immer im wirklichen Leben, das Fragen.

Bedeutet es Fortschritt, wenn nationale Parlamente ihre Entscheidungskompetenz herunterfahren, damit sich Länder besser an globale Trends anpassen können? Wird die zunehmende Zentralisierung staatlicher Strukturen in Europa von den Bürgern in ihrem Alltag als Fortschritt erfahren? Ist eine gewisse Zensur von Facebook und Twitter dem Fortschritt eher dienlich als die totale Liberalisierung? Zu solchen Fragen werden die Antworten, je nach dem Sitz im Leben der am Gespräch Beteiligten, unterschiedlich ausfallen.

Dank der Schaffung liberaler und zunehmend demokratischer Verfassungsstaaten durften immer mehr Menschen über die Frage, was Fortschritt im konkreten Fall bedeuten soll, miteinander in einen politischen Streit verfallen, ohne für ihre Ansichten herabgesetzt oder mit Freiheitsentzug oder Schlimmerem bestraft zu werden. Hier handelt es sich um die wichtigste bürgerliche Errungenschaft der viel zitierten Moderne. Dass es auf einmal Verfassungen gab, die solche Sanktionen zwar nicht verhindern konnten, sie aber prinzipiell zu einem Rechtsverstoss machten, war der Freiheit förderlich.

Damit ist auch gesagt, wann Fortschritt zum Mythos mutiert: Fortschritt verkommt dort zur mythologischen Formel, wo man ihn durch Setzung einer allgemeinverbindlichen Wirklichkeitsdeutung dem politischen Streit zu entziehen versucht.

Progressive und ihre Gegner

Wer der einen unteilbaren Wahrheit zum Sieg verhelfen will, kann sich verschiedener Strategien bedienen. Eine führt über das Recht des Stärkeren. Diktatoren setzen ihre Vorstellung von Fortschritt ins Werk, indem sie ihre Gegner einsperren oder beseitigen lassen. Denkbar sind auch leicht moderatere Varianten. So verteidigten Führer einer europäischen Demokratie ihre Vorstellung eines fortschrittlichen Staatswesens noch kürzlich damit, dass sie Demonstranten mit exzessiver Polizeigewalt einzuschüchtern versuchten. Aber solche Mittel sind im heutigen Europa eher die Ausnahme als die Regel.

Viel wichtiger sind intellektuelle Instrumente. Meist geschieht die mythologische Aufladung von Fortschritt mittels eines geschichtsphilosophischen Tricks. Dieser besteht darin, dass ein bestimmtes Entwicklungsphänomen der Gegenwart – die EU, die transnationalen Verflechtungen, die Globalisierung – als einzig zukunftsträchtige Wirklichkeit, seine Kritiker dagegen als nicht «auf der Höhe der Zeit» bezeichnet werden. Ihre Vorhaben bekommen das Prädikat «unzeitgemäss» verpasst, und wer «Unzeitgemässes» vertritt, macht sich zum Gegner des Fortschritts.

Die beiden Parteien, der Vertreter des Fortschritts und seine Gegner, befinden sich hier zwar beide in der gleichen chronologischen Zeit. Was sie jedoch voneinander trennt, ist ihre Beziehung zur historischen Wirklichkeit: Während die Advokaten des Fortschritts die zukunftsfähige Wirklichkeit zu kennen vorgeben, beziehen ihre Gegner ihre Orientierung aus einem angeblichen Unwirklichen. Wer das Gras wachsen hört, empfindet seine Zeitgenossen als taub.

Der Irrtum der Intellektuellen

Der Glaube, wonach die historische Entwicklung eine bestimmte Richtung aufweist, geht auf die Aufklärung zurück. Heute bestimmt er den öffentlichen Diskurs in den Kommentarspalten der Qualitätszeitungen wie in der Politik. Dieser oder jener ist nicht «auf der Höhe der Zeit»; diese oder jene Sache ist «unzeitgemäss». Viele Politiker reden so über das, was in der Welt passiert. Für sie ist dieser Einsatz des Fortschrittsbegriffs – als politischer Bewegungsbegriff – etwas Naheliegendes. In der Politik ist diese Strategie durchaus legitim, denn ein Politiker will gewählt werden.

Wie zwei neuere Beispiele aus dieser Zeitung zeigen, denken auch manche Human- und Sozialwissenschafter in nahe verwandten Kategorien. Das erste stammt vom Politologen Herfried Münkler. Im Zentrum seines Beitrags steht der Befund, kollektive Identitäten dienten heute oft «zur Kompensation individueller Defizite». Wo das Individuum sich seine Identität nicht reflexiv erarbeitet habe, komme es zur Verabsolutierung der eigenen Gemeinschaft als Identitätsersatz und zur Fetischierung der Vergangenheit. Dadurch werde «die Gemeinschaft in den Bann des Vergangenen» gestellt. Und weiter in Münklers Text: «In der modernen Welt sind Fetischierungen die Strategie von Verlierern.» Mit den Verlierern meint Münkler also jene, die sich, aufgrund mangelnder oder fehlgeschlagener Selbstreflexion, nicht auf der Höhe ihrer Zeit befinden.

Wann kippt der Stolz auf das eigene Land in die Angst, das Eigene zu verlieren?

Herfried Münkler 26.01.2019

Das zweite Beispiel stammt vom Philosophen Georg Kohler. Kohler ortet in seinem Beitrag eine Fehlleistung beim kollektiven «Selbstgefühl der Schweizer», wobei er seine Inspiration von Ernest Renan bezieht: Die Nation sei ein tägliches Plebiszit, was die Willensnation Schweiz besonders schön dokumentiere. Wie man bei «der legendären EWR-Abstimmung» erstmals bemerkt habe, sei das kollektive Selbstgefühl der Schweizer allerdings «widersprüchlicher, . . . als es eigentlich nötig wäre». Auf der «Schaukel zwischen Grössenwahn und Minderwertigkeitskomplex» drohten die Schweizer auch jetzt wieder die Balance zu verlieren. Dabei könnten Gemeinschaften nur überleben, wenn es ihnen gelinge, «das Leben auf der Höhe der eigenen Zeit» zu führen. Kohler schliesst seine Reflexionen mit einer quasihegelianischen Formel: «Das Gesetz der Evolution heisst Anpassung. Realitätsgehorsam und bürgerschaftliches Freiheitsbewusstsein schliessen sich nicht aus.»

«La Suisse n'existe pas»: Vor fast dreissig Jahren stand der Satz über dem Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Sevilla. In der Schweiz sorgte er für verärgerte Reaktionen. Nur, falsch ist er deswegen noch lange nicht. Die Schweiz ist nicht entstanden. Sie wurde erfunden. Und im Grunde ist sie ein Projekt.

Das Alpenparadies oder Gibt es die Schweiz tatsächlich?

Georg Kohler 26.01.2019

Nun könnte man sich selbstverständlich fragen, ob ganz normale Zeitgenossen so viel Zeit auf historische Mythen verwenden wie Politologen, Philosophen und Historiker; oder ob es zielführend ist, diejenigen, deren Beweggründe man nicht nachvollziehen kann, widersprüchlicher oder gar pathologischer Verhaltensweisen zu bezichtigen.

Streit in der Gegenwart

Hier soll es aber um etwas anderes gehen, nämlich um die analytische Logik, die beiden Beiträgen zugrunde liegt. Beide gehen von der Vorstellung einer «Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen» aus. Während sich die einen – und zwar die Autoren selbst und alle, die denken wie sie – auf der Höhe der Zeit befinden, hinken die anderen der Zeit hinterher.

Man kann solches Denken mit dem Adjektiv «geschichtstheoretisch» adeln. Im Grunde handelt es sich jedoch, schlicht und einfach, um Geschichtsphilosophie. Man kann das bei Reinhard Koselleck nachlesen, etwa so: «Insofern zählt der ‹Fortschritt› zu den modernen Bewegungsbegriffen, die ihr Erfahrungsdefizit durch Zukunftsprojektionen kompensieren, die schichtspezifisch oder parteigebunden bleiben.» Auch Siegfried Kracauer bezeichnete die «Idee des Fortschritts der Menschheit» als Sinngebungsprozess, was sie als analytische Kategorie unbrauchbar mache.

Im 19. Jahrhundert prägte ebendieser Fortschrittsbegriff den Zivilisationsdiskurs der europäischen Machtstaaten. Ihre führenden Vertreter – unter ihnen viele, die sich als liberal, in jedem Falle aber als fortschrittlich begriffen – wandten ihn sowohl auf die Bevölkerungen ihrer Kolonien wie auch auf Teile der «eigenen» Bevölkerung an. Zum Objekt dieses Zivilisierungsdiskurses wurden nicht nur aufbegehrende afrikanische Stämme oder sich dem Zeit- und Pünktlichkeitsideal des Westens entgegenstellende muslimische Eliten, sondern beispielsweise auch ultramontane Katholiken oder die proletarisierten Schichten grosser, mit Hygiene- und Ordnungsproblemen kämpfender europäischer Städte. Imperialismus und Nationalismus waren Bewegungen, die ihre zivilisatorische Mission mit geschichtsphilosophischen Fortschrittsvisionen befeuerten und legitimierten.

Zentral war dabei stets jene Vorstellung der «Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen», die Achim Landwehr in einem glänzenden Beitrag wie folgt kritisch auf den Punkt bringt: «Was Bestimmungen von Ungleichzeitigkeit generell verdächtig macht, ist die Tatsache, dass sie immer eine Norm postulieren müssen, ein Jetzt, eine Gegenwart, ein hic et nunc, das als letzte Messlatte für alle anderen Zeithorizonte und -konzeptionen gilt. Ungleichzeitigkeit festzustellen, bedeutet, jemandem den Vorwurf zu machen, er befinde sich zwar im Hier, aber nicht im Jetzt. Aber welche Zeit soll das sein? Welcher Zeithorizont kann von sich behaupten, das Jetzt tatsächlich und vollumfänglich zu repräsentieren?»

Wer sich im Gegensatz zu all den Ungleichzeitigen ganz im Hier und Jetzt wähnt, bezieht Partei. Denn nur dank politischem Standortbezug lässt sich dieser Aussichtspunkt – dieser für Mitglieder der «Elite» und «Avantgarde» reservierte Hochstand – erklimmen.

Könnte es sein, dass diejenigen, die sich als Teil einer «Elite» oder «Avantgarde» betrachten, insgeheim merken, dass ihre Sicht auf die Welt nur eine mit anderen konkurrierende Weltsicht ist, und vielleicht, beim gegenwärtigen Stand der Dinge, nicht einmal die plausibelste? Könnte es weiter sein, dass dies bei den Betreffenden ein Unbehagen auslöst, von dem sie sich durch just jene Neigung zur Fetischierung von Begriffen, die sie bei andern diagnostizieren, zu befreien suchen?

Falls dem so sein sollte, wäre dies das Eingeständnis, dass wir alle, mit unseren unterschiedlichen Rhythmen und Erfahrungen, in der gleichen Zeit leben. Und dass es sich bei der Vorstellung von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen um Fortschritt als Mythos handelt. Damit wären wir wieder dort angelangt, wo wir ohnehin sind: beim ganz normalen Streit um die Gestaltung der Gegenwart.

Oliver Zimmer ist Professor für Moderne Europäische Geschichte an der Universität Oxford. Zuletzt ist bei Oxford University Press sein Buch «Remaking the Rhythms of Life: German Communities in the Age of the Nation-State» erschienen.

https://www.nzz.ch/feuilleton/mythos-fortschritt-es-geht-staendig-und-nur-um-deutungshoheit-ld.1457501

1 note

·

View note

Photo

Nie angekommen: Auf einem gekaperten Schiff beschlagnahmte Briefe.

Von gekaperten Schiffen und vergessener Beute

In einem Londoner Archiv lagert die Post von 35 000 gekaperten Schiffen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Sie gibt Einblicke in die Expansion und Kolonialgeschichte Europas.

Geneviève Lüscher21.11.2020, 21.45 UhrHörenMerkenDruckenTeilen

Vier Fregatten kapern ein spanisches Schiff. Gemälde des englischen Malers Francis Sartorius Jr. von 1804.

Die Zahlen sind beeindruckend: Über eine Million Dokumente, darunter 160 000 Briefe, verpackt in 4000 Kisten aus rund 150 Jahren. Das ist das Material, mit dem sich das grösste geisteswissenschaftliche Forschungsprojekt Deutschlands beschäftigt. Über zwanzig Jahre soll es dauern, dotiert ist es mit fast zehn Millionen Euro!

«Es geht um die Aufarbeitung der sogenannten Prize Papers oder Prisenpapiere», sagt die Projektleiterin Dagmar Freist von der Universität Oldenburg. Prisenpapiere sind Dokumente, die bei einer Prise, also der Kaperung eines Schiffes, konfisziert wurden. Gemäss Kriegsrecht war die Kaperei ein legaler Vorgang, die von staatlich beauftragten Schiffen betrieben wurde. Sie folgte strengen juristischen Regeln. Im Gegensatz dazu war die Piraterie oder Seeräuberei, welche lediglich der persönlichen Bereicherung diente, auch im Krieg illegal und verboten.

Eine Seemacht, in diesem Fall England, kaperte in Kriegszeiten alles, was dem Feind gehörte. Vom 17. bis 19. Jahrhundert erfolgten gegen 35 000 Kaperungen von Schiffen unter niederländischer, portugiesischer, französischer, dänischer oder hanseatischer Flagge. Dokumente und Fracht wurden beschlagnahmt und nach London gebracht, wo vor dem Admiralitätsgericht ein Prozess stattfand.

Vor Gericht versuchte England mit Hilfe der Bordpapiere zu beweisen, dass der Kapitän Untertan einer gegnerischen Macht war. Konnten die Kapitäne dagegen ihre Neutralität belegen, mussten sie von der kapernden Seemacht für die zu Unrecht versteigerte Fracht kompensiert werden.

Nach Abschluss der Verhandlung wurden alle Beweismittel in Kisten eingelagert - und gingen vergessen. «Heute bilden sie eine einzigartige Geschichtsquelle, die wir nun erschliessen wollen», sagt Freist. Kooperationspartner sind dabei die National Archives in London, wo die Papiere heute lagern, und das dortige Deutsche Historische Institut. Ziel: eine frei zugängliche Online-Datenbank.

Was findet sich nun in diesen Kisten? Die Handelsschiffe transportierten nicht nur Waren, sondern auch Passagiere und Postsendungen von einem Kontinent zum andern. Da kommt viel Papier zusammen: Schiffsdokumente, Frachtverzeichnisse, persönliche Briefe, amtliche Schreiben, Zeitungen, Tagebücher, Notizhefte, Spielkarten, Zeichnungen, Musiknoten.

«Entscheidend an diesem Schriftgut ist, dass es nie sortiert oder bereinigt worden ist, alles ist da, jeder Zettel, den man bei einer ordentlichen Archivierung als nutzlos fortgeworfen hätte», sagt Freist.

Nie angekommen: Auf einem gekaperten Schiff beschlagnahmte Briefe.

Diese Fülle an Dokumenten verlangt bei der Aufarbeitung nach einer ausgeklügelten Logistik, will man nicht den Überblick verlieren. Eine erste Sortierung geschieht in London beim Auspacken der Kisten. «Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reisen regelmässig in die National Archives, um mit dem Originalmaterial vertraut zu werden.» Dort wird jedes Dokument digital aufgenommen und erhält eine Referenznummer. Spezielle Dinge, zum Beispiel die Faltung eines Briefes, werden gefilmt.

Diese Grundangaben erreichen Oldenburg digital, wo das Dokument am Bildschirm weiter bearbeitet wird. Es folgt eine Basis- und Tiefenbeschreibung nach einem festen Kriterienschlüssel, der laufend erweitert wird, wenn ein neuartiges Dokument auftaucht. Aufgenommen werden Datum, Orts-, Personen- und Schiffsnamen, Warengattungen, nach denen Forscher die Datenbank später durchsuchen können.

Also zum Beispiel: Wer hat in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Hamburg über Bordeaux Zucker aus der Karibik bestellt? Auf welchen Schiffen wurden im 18. Jahrhunderts versklavte Menschen von der Westküste Afrikas in die Karibik verschleppt? Wann wurde der Segler «Die Hoffnung» gekapert?

19 Sprachen und Dialekte

«Diese erste Beschreibung ist eine anspruchsvolle Arbeit», betont Freist. Die Mitarbeitenden müssen sprachgewandt sein (alle wichtigen europäischen Sprachen sind vertreten), und sie müssen paläographische Kenntnisse in diesen Sprachen haben, das heisst, sie müssen auch alte und einfache Schreibweisen entziffern können.

«Die Briefe stammen oft nicht von Gelehrten, hier kommunizierten einfache Leute in ihrer rudimentären Alltagssprache. Wir konnten bis jetzt 19 verschiedene Sprachen oder Dialekte unterscheiden, darunter so ausgefallene wie Baskisch, Ladino, Flämisch, Armenisch, Mandarin.» Natürlich würden sie auch die Hilfe von Spezialisten in Anspruch nehmen, die internationale Vernetzung des Projektes sei sehr wichtig.

Dagmar Freist selber forscht über menschliche Verflechtungen, über soziale Interaktionen über weite Räume. Deshalb sind für sie die zum Teil ungeöffneten 160 000 Briefe von Interesse. «Viele sind als Folge der Migration entstanden. Weil Menschen aus Europa ausgewandert sind, haben sie begonnen, nach Hause zu schreiben. Das erlaubt uns einen Blick in ihre neuen Lebenswelten, in die Anfänge der Globalisierung, der europäischen Expansion und der Sklaverei. Es sind die Gedanken und Wahrnehmungen einfacher Menschen, einer sozialen Schicht, von der wir sonst kaum Zeugnisse haben.»

Die Arbeitsmigration war vielfältig: Landarbeiter wandern an die Küste und heuern als Matrosen an, Verwaltungspersonal der Kolonialmächte zieht mit Familie nach Übersee, Handwerker, Apotheker, Pfarrer, Gouvernanten und Hausmädchen suchen fern der Heimat nach dem Glück. Auch Kinder reisen. «Wir wissen von den Herrnhutern, einer protestantischen Glaubensgemeinschaft, dass sie ihre Kinder für die Ausbildung wieder nach Europa schickten - eine mehrmonatige Reise!»

Dagmar Freist berichtet vom Brief eines solchen Vaters in Martinique, der sich bei den Verwandten besorgt erkundigt, ob denn seine Kinder wohlbehalten in Frankreich angekommen seien und ob ihnen das Essen ebenso gut schmecke wie auf der Insel. Eine Antwort wird er nicht erhalten haben, denn der Brief hat die Adressaten ja nie erreicht.

Die Herrnhuter, zum Beispiel in Surinam, waren fleissige Briefschreiber und bestellten allerlei aus ihrer Heimat. «Wenn es seyn könnte mir GartenSamen zu schikken . . .»: Samen von Gurken, Sellerie, Bohnen, Fässer mit Sauerkraut, Käse, Tabak, aber auch Geigen, Klaviere, Kühe und Kälber wurden da geordert. An ihrer Korrespondenz lasse sich auch erkennen, wie sich ihre Haltung zur Sklaverei veränderte. Lehnten sie diese zu Beginn ihrer Missionstätigkeit ab und empörten sich über die Zustände, wurden sie später selber Sklavenhalter.

Jüdische Vertreibung

Ein jüdisches Briefbuch aus dem 17. Jahrhundert, geschrieben in einem Gemisch aus Portugiesisch und Ladino, hat es der Historikerin besonders angetan. Der sephardische Händler handelte mit Eisen, Holz, Leder und Stoffen zwischen Amsterdam, Marokko und der Karibik. Seine Briefe, von denen er jeweils ein Doppel in seinem Briefbuch ablegte und dort auch Antworten notierte, zeigen, wie er sich mit Hilfe der Familienverbände in diesem weiten Raum bewegte, wie er den Warenfluss organisierte, die richtigen Schiffe suchte, wie er sich an fremden Orten als Angehöriger einer religiösen Minderheit zurechtfinden musste. Jeder Hafenort war ein Mikrokosmos im grossen Netzwerk. «Es ist ein Einzelschicksal, das ein Licht auf die globale jüdische Vertreibungs- und Migrationsgeschichte wirft», sagt Freist.

Auch für die Kolonialgeschichte erhoffen sich die Forschenden neue Erkenntnisse. «Alle Migranten waren, auch wenn sie selber nicht Untertanen einer Kolonialmacht waren, Teil dieser Gesellschaft und haben an deren Geschichte, die aus europäischer Perspektive teilweise noch immer als Erfolg dargestellt wird, mitgewirkt.»

Freist bedauert, dass die Prisenpapiere zwar aus der ganzen Welt stammen, jedoch überwiegend von Europäern geschrieben wurden. «Wir haben keine indigenen Stimmen, bemühen uns aber, Forscher aus den Ursprungsgesellschaften einzubeziehen, um unsere blinden Flecken zu tilgen.»

Das Projekt braucht einen langen Atem. 2018 hat es begonnen. Zwölf Jahre wird es dauern, bis alles digitalisiert ist und weitere acht bis zur abschliessenden Erfassung der Dokumente. Dagmar Freist hofft, dass das Portal nächstes Jahr geöffnet werden kann, Interessierte können aber schon jetzt einen Einblick erhalten.

Die Interpretation der digitalisierten Daten bleibt dann der zukünftigen Forschung vorbehalten, «auch wenn nebenher eigene Forschungsprojekte laufen und wir Doktoranden und Postdocs betreuen.»

https://nzzas.nzz.ch/wissen/prize-papers-gekaperte-schiffe-und-vergessene-beute-ld.1588064

0 notes

Photo

Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks.

Fyodor Dostoyevsky

Remo Daut

87 notes

·

View notes

Photo

Si sabrá mas el discipulo?, Francisco José de Goya y Lucientes, 1797-1798, Minneapolis Institute of Art: Prints and Drawings

binding: mottled calf, gilt tooled with a green panel on spine lettered: CAPRICH DE GOYA; endpapers: contemporary Spanish marbled papers Francisco Goya’s series Los Caprichos contains layers of meaning that even today challenge the modern viewer. Mia’s copy is a rare presentation proof containing early printings of all eighty images. In the first half, Goya explored themes of superstition, sensuality, greed, and violence with scenes set in Spanish brothels, salons, and prisons. The second half is given over to fantastic images from the artist’s dreams and nightmares. Even though Goya tried to disguise his attacks on Spanish society, he withdrew the set from sale because he had been reported to the Inquisition, a tribunal that ruled with lethal authority.

Size: 8 ½ x 6 in. (21.59 x 15.24 cm) (plate)

Medium: Etching and aquatint

https://collections.artsmia.org/art/80347/

13 notes

·

View notes

Photo

KULTUR

MARY WOLLSTONECRAFT

„Es sieht verrückt aus“ – Denkmal zeigt britische Feministin nackt

Stand: 15:30 Uhr | Lesedauer: 4 Minuten

Sie war eine Vorkämpferin der britischen Frauenbewegung, setzte sich für das Recht auf Bildung ein. Nun, mehr als 200 Jahre nach ihrem Tod, erinnert in London eine Statue an Mary Wollstonecraft – doch gelungen finden die nur wenige.

19

Ihr wichtigstes Werk schrieb sie in Frankreich, inspiriert von der Französischen Revolution forderte sie schon 1792 in „A vindication of the rights of woman“, sprich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mary Wollstonecraft (1759-1797), Schriftstellerin, Philosophin und Mutter von Mary Shelley (Autorin des legendären Romans „Frankenstein“), gilt in ihrer Heimat Großbritannien als eine Ikone der Frauenbewegung. Nun, rund 200 Jahre nach ihrem Tod, erinnert erstmals ein Denkmal an sie.

Rund 143.000 Pfund sammelten Unterstützer der „Mary on The Green“-Vereinigung im Lauf vieler Jahre für das Projekt. Am vergangenen Dienstag wurde das Denkmal (Titel: „Mutter des Feminismus“) im Londoner Stadtteil Newington Green enthüllt – und stieß umgehend auf Kritik und Enttäuschung. Denn das Werk der Bildhauerin Maggi Hambling sieht so ganz anders aus, als man erwarten könnte: Es zeigt die Frauenrechtlerin als junge, vollkommen nackte Frau.

Vollkommen misslungen finden das viele Briten. Die feministische Aktivistin Caroline Criado-Perez wird vom britischen „Guardian“ als Kronzeugin der Zweifler angeführt: „Ich habe, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass diese Darstellung sie beleidigt. Ich kann nicht sehen, dass sie sich glücklich fühlen würde, von diesem nackten, perfekt geformten feuchten Traum einer Frau repräsentiert zu werden“, wird sie in dem Blatt zitiert.

Eine Kritik, die auch andere Londoner offenbar teilten – kurzzeitig wurde die nackte Statue sogar von einem (mittlerweile wieder entfernten) schwarzem T-Shirt verhüllt.

Bei Churchill hätte man sich das nicht getraut, heißt es

Auch andere Frauen äußern sich enttäuscht, einige empfinden die Darstellung gar als herabwürdigend und erschreckend reaktionär. Bei einem Mann hätte man sich sowas nicht getraut, gibt etwa die Autorin Caitlin Moran zu bedenken. Sie twitterte: „Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Statue eines heißen jungen nackten Mannes ‚zu Ehren‘ von Churchill. Es würde verrückt aussehen. Das hier sieht auch verrückt aus.“

LESEN SIE AUCH

STEVEN PINKER

„Der Opferstatus dient als Vorwand für Macht“

Unterstützung bekam sie von Autorin Tracy King, die gemeinsam mit Caroline Criado-Perez an der Kampagne für die Errichtung der ersten weiblichen Statue überhaupt im britischen Regierungsviertel beteiligt war (zu sehen ist seit 2018 Millicent Garret Fawcett, die einst das Frauenwahlrecht mit erkämpft hatte).

King ätzte, ebenfalls in den sozialen Medien: „Kein vorbeikommender Teenager wird denken, oh, das ist eine Ikone feministischer Bildung. Sie werden denken – Titten!“

Die Künstlerin selbst zeigte sich gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA erstaunt und sogar empört über die Vorwürfe. Die Statue solle stellvertretend für viele Frauen stehen. Kleidung, insbesondere aus dem 18. Jahrhundert, so wie es einige der Kritiker sich wohl gewünscht hätten, würde die Figur nur auf eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort reduzieren. Sie habe zudem gar keine Ähnlichkeit mit Wollstonecraft beabsichtigt, sondern nur eine „Skulptur in ihrem Geiste“ schaffen wollen, wird Hambling zitiert.

Die (nackte) „Geburt des Feminismus“

Das Denkmal zeige im übertragenen Sinne einfach nur die „Geburt des Feminismus“, assistierte ihr denn auch die Schriftstellerin Bee Rowlatt. Rowlatt, die auch in die künstlerische Umsetzung involviert war, sagte dem „Guardian“: „Wir hätten etwas wirklich, wirklich Langweiliges und Gewöhnliches tun können, und das wäre dann sehr viktorianisch und altmodisch gewesen.“ Dann hätten sie und alle anderen Beteiligten sicher „einen etwas einfacheren Tag“ gehabt – aber sie wären eben auch ihren eigenen, ambitionierten künstlerischen Ansprüchen nicht gerecht geworden.

LESEN SIE AUCH

SPRACHLENKUNG

Argumente gegen das Gendern, die Sie anderswo nie lesen

Das Projekt „Mary on The Green“ kritisierte ursprünglich, dass über 90 Prozent der Denkmäler und Statuen in Großbritanniens Hauptstadt Männer sind. Ihr erklärtes Ziel war es deshalb, Mary Wollstonecrafts zu gedenken, mit der Begründung: „Sie hat unser heutiges Leben entscheidend beeinflusst: Jede Frau, die eine Stimme hat und lesen und schreiben kann, hat das Mary Wollstonecraft zu verdanken“, heißt es auf der Website.

Versöhnliche Worte kamen indes von Caitlin Moran, deren Twitterfeed der bevorzugte Diskussionsraum der Kritiker geworden ist.

Moran, die in den vergangenen Tagen eifrig Fotos von unzähligen weiblichen Denkmälern aus aller Welt twitterte, schrieb am Mittwoch, sie werde sich nun aus der Debatte zurückziehen, weil sie arbeiten müsse – sie sei sich aber sicher, dass der Streit über die angemessene bildhafte Darstellung von Frauen sicher zur großen Freude von Mary Wollstonecraft gewesen wäre.

0 notes

Photo

Eine Wiedergeburt der Demokratie? Nicht mit Joe Biden!

Stand: 05:56 Uhr | Lesedauer: 6 MinutenVon Slavoj Žižek

Wieder einmal träumt Amerika davon, sich neu zu erfinden. Alle schauen auf den Wahlsieger. Aber wird Joe Biden als Präsident mehr sein als ein Donald Trump mit menschlichem Antlitz? Oder ist Trump sogar der menschlichere Biden?

198

Die Zeit nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg wird von Historikern auch als „Wiedergeburt der Demokratie“ bezeichnet, da sich in dieser Phase die progressiven Kräfte des Landes in dem Bestreben vereinten, die nationale Verfassung mit einem entscheidenden Zusatz zu versehen. Der 14. Zusatzartikel sollte Afroamerikanern sämtliche Bürgerrechte verschaffen und die Bundesstaaten dazu verpflichten, jedem ihrer Bürger den Schutz des Gesetzes gleichermaßen zuteilwerden zu lassen. Da diese verfassungsrechtliche Revolution sich auf nahezu jeden Bereich des öffentlichen Lebens in den Vereinigten Staaten auswirkte, sprechen einige Historiker in diesem Zusammenhang auch von einer „zweiten Verfassung“.

Es handelte sich hierbei explizit nicht um eine versöhnliche Einigung zwischen dem siegreichen Norden und dem unterlegenen Süden, sondern um eine völlig neue, von den Siegern erzwungene Einheit, um einen großen Schritt in die Richtung vollkommener Gleichberechtigung und Freiheit.

LESEN SIE AUCH

CORONA-IDEOLOGIE

Wer braucht bei Eliten wie diesen noch Faschismus

Erst kürzlich haben wir in Chile einen ähnlichen Umbruch beobachten dürfen. Das Referendum zur Neugestaltung einer chilenischen Verfassung endete mit dem Sieg der Apruebo. Diese Neugestaltung will mehr erreichen als einfach nur die Auslöschung von Pinochets Erbe oder eine Rückkehr zu einer „Demokratie“, wie sie vor Pinochet bestand. Vielmehr soll nun ein wirklich radikaler Wandel herbeigeführt werden, eine Weiterentwicklung von Freiheit und Gleichberechtigung, eine wirkliche Wiedergeburt der Demokratie, die keine Rückkehr zu einem idealisierten Vorher, sondern einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit an sich darstellt.

Während Trump die USA regierte, befand sich das Land erneut in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand zwischen der populistischen neuen Rechten und der liberal-demokratischen Mitte, ein Konflikt, der sogar mit gelegentlichen Gewaltandrohungen einherging. Nun, da Trumps autoritärer Populismus besiegt scheint, stellt sich die Frage, ob es für die USA eine weitere Chance zur demokratischen Wiedergeburt geben kann.

LESEN SIE AUCH

DISTANZ UND KONTROLLE

Dies ist das Zeitalter des Abstands, und Elon Musk ist sein Prophet

Für einen Augenblick hatte es so ausgesehen, als könne der von Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez vertretene sozialdemokratische Ansatz eine solche Weiterentwicklung der Demokratie ermöglichen, doch das Zaudern der liberalen Linken, die sich letztlich nicht zu einer Allianz mit Sanders und Ocasio-Cortez hatte durchringen können, hat die sozialdemokratische Position am Ende doch zu sehr geschwächt.

Und so werden Biden, angesichts eines republikanisch dominierten Senats und einer konservativen Mehrheit am Obersten Gerichtshof, in vielen Bereichen die Hände gebunden sein, was echte Veränderungen kaum umsetzbar machen wird. Erschwerend kommt hinzu, dass Biden selbst ein Vertreter des moderaten wirtschaftlichen und politischen Establishments ist, der sich kaum etwas Schlimmeres vorstellen kann, als sich auch nur in die Nähe einer sozialistischen Position gerückt zu sehen.

Und so war es auch vollkommen berechtigt, dass Alexandria Ocasio-Cortez der Demokratischen Partei in einem Interview im Anschluss an die Wahl Inkompetenz vorwarf und so den Waffenstillstand, der während des Wahlkampfes unter den Demokraten geherrscht hatte, beendete. Darüber hinaus formulierte sie eine eindringliche Warnung: Solange die Biden-Regierung nicht bereit sei, leitende Positionen mit progressiven politischen Akteuren zu besetzen, sei mit großen Verlusten bei den im Jahr 2022 anstehenden Zwischenwahlen zu rechnen.

LESEN SIE AUCH

PROTESTE IN WEISSRUSSLAN

Am Ende der Revolution könnte ein noch schlimmerer Diktator stehen

Die USA sind nun beinahe symmetrisch geteilt, so sehr, dass Bidens Appell an Einheit und Versöhnung regelrecht leer klingt. Robert Reich fasst es so zusammen: „Wie kann Biden Amerika heilen, wenn Trump keine Heilung möchte?“ Oder wie Michael Goldfarb im „Guardian“ schreibt: „Trump war kein Zufall. Und das Amerika, das ihn erschaffen hat, ist immer noch lebendig.“

Die demokratische Wiedergeburt, die einstmals auf den Bürgerkrieg folgte, endete in einem Kompromiss mit den rassistischen Demokraten der Südstaaten, der hundert Jahre lang bestehen bleiben sollte, bis in die Sechziger des 20. Jahrhunderts. Und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch dieser vermeintliche Neuanfang erst einige Jahre später jenen tiefgreifenden Wandel herbeiführen wird, den dieses Land so dringend benötigt.

LESEN SIE AUCH

SLAVOJ ŽIŽEK

Das politisch korrekte Urteil und sein blinder Fleck

Das Ergebnis dieser Wahl ist alles andere als ein Patt. Tatsächlich gibt es einen klaren Gewinner: die großen Konzerne und die Akteure des Schattenstaates, von Google und Microsoft über das FBI und die Nationale Sicherheitsbehörde. Aus ihrer Perspektive handelt es sich bei einer schwachen Präsidentschaft Bidens in Kombination mit einem republikanisch geprägten Senat um das bestmögliche Ergebnis. Ohne Trumps Verschrobenheiten wird der internationale Handel mit der politischen Zusammenarbeit wieder zur Normalität, wie sie vor Trump herrschte, zurückkehren, während der Senat und der Oberste Gerichtshof radikale Umwälzungen verhindern werden. So widersprüchlich es also klingen mag, war der Sieg des progressiven Lagers in den USA gleichzeitig auch seine Niederlage. Eine politische Pattsituation, die Trump möglicherweise sogar die Chance eröffnen wird, bei der Wahl im Jahr 2024 erneut die Macht zu übernehmen.

Aus diesem Grund sollten wir uns in diesem Moment des Sieges über Trump fragen, wie es ihm überhaupt gelungen ist, die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung zu verführen. Ein Grund ist sicherlich ein Umstand, den er mit Bernie Sanders gemein hat: Sanders’ Anhänger sind ihm in nahezu bedingungsloser Loyalität ergeben – einmal Bernie, immer Bernie! Dabei handelt sich nicht um eine Art mystischer Zuneigung.

LESEN SIE AUCH

SLAVOJ ŽIŽEK

Covid, Kapitalismus, Klimawandel – es ist ein und derselbe Kampf

Vielmehr erkennen die Menschen, dass er sich ihrer und ihrer Sorgen tatsächlich annimmt und sie – im Gegensatz zu vielen anderen demokratischen Kandidaten – wirklich versteht. Es geht gar nicht darum, wie realistisch oder machbar seine Agenda ist, es geht darum, dass er den Nerv seiner Anhänger trifft. Kann eine Wählerin, die sich vor allem darum sorgt, dass ihre Angehörigen oder sie selbst ernsthaft erkranken könnten, daran glauben, dass Bloomberg oder Biden ihre Nöte nachvollziehen können?

Zumindest auf den ersten Blick wirkt Trump in dieser Hinsicht ähnlich auf die Menschen wie Sanders: Obwohl seine Wirkung auf einfache Menschen sich in erster Linie auf vulgäre Bemerkungen und Obszönitäten beschränkt, widmet er sich ihren alltäglichen Ängsten in einfachen Worten, womit er ihnen das Gefühl vermittelt, dass er ihnen Mitgefühl, Respekt und Solidarität entgegenbringt. Man muss zugeben, dass er sogar auf die Pandemie auf geradezu menschliche Weise reagierte, indem er die Ruhe bewahrte und ein baldiges Ende der Epidemie versprach. Schon bald, vermittelte er den Menschen, würden sie ihr normales Leben weiterleben können.

Ich habe einmal geschrieben, dass Biden eine Art Trump mit menschlichem Antlitz sei, zivilisierter und liebenswürdiger, aber man kann auch das Gegenteil behaupten: Trump ist Biden mit menschlichem Antlitz – wobei dessen allzu menschliches Wesen vor allem anderen durch Angebereien und Beleidigungen in Erscheinung tritt. So ist Trump in den Augen vieler Menschen auf eine ähnliche Art und Weise menschlicher als ein Experte, der komplexe Zusammenhänge erklärt wie ein rätselhaft vor sich hin brabbelnder Säufer.

LESEN SIE AUCH

SLAVOJ ŽIŽEK

Die USA brauchen eine radikale ethisch-politische Neuordnung

Nun sind wir an einem solchen Tiefpunkt angelangt, an dem ein Präsident, der rein gar nichts verändern würde, bereits der Gipfel unserer Erwartungen ist. Als Helden gefeiert werden sollten an dieser Stelle jedoch nur jene, die all die wüsten Drohungen der Trump-Anhänger ignoriert haben und in aller Ruhe ihrer Aufgabe als Wahlhelfer nachgegangen sind. Unter normalen Umständen gilt so ein Satz für sogenannte Schurkenstaaten, wo schon die reibungslose Machtübertragung als Grund zum Feiern gilt.

Der einzige Hoffnungsschimmer besteht darin, dass ein ungewolltes Resultat der Trump-Ära diese Wahl überdauern könnte: der partielle Rückzug der USA aus der internationalen Politik. Die USA werden akzeptieren müssen, dass auch sie nur einer von vielen Staaten in einer multizentrischen Welt sind. Nur so können wir uns zukünftig der peinlichen Situation entziehen, bangend auf die Auszählung der Wählerstimmen in den USA zu warten, als ob das Schicksal der ganzen Welt von ein paar Millionen Ignoranten abhinge.

Aus dem Englischen von Sabine Catherine Kray

0 notes

Photo

Den Kopf im Nacken – die Gedanken in den Wolken

So diffus Wolken sind, der Urknall der Wolkenmalerei lässt sich zeitlich präzisieren: Es war die Malerei der Romantik, insbesondere auch jene in der Schweiz, die das Schauspiel von Sauerstoff und Wasserstoff am Himmel für sich entdeckte.

Florian Illies07.11.2020, 05.30 UhrHörenMerkenDruckenTeilen

Was sich am Himmel tut, erkennt mancher Schweizer erst in der Fremde: Wolkenstudie bei Rom von Johann Jakob Frey in der Ausstellung des Kunsthauses Zürich «Im Herzen wild. Die Romantik in der Schweiz».

Wolken sind international, sie scheren sich nicht um Lufthoheiten und um Grenzzäune, sie sind die Nomaden der Lüfte, unfassbar und staatenlos. Wolken sind aber auch zeitlos, ewig, ihre schwebenden Formen über uns sind seit Jahrtausenden gleich, gerade in ihrer Flüchtigkeit sind sie ein grosses naturgeschichtliches Kontinuum, unter ihnen auf Erden mögen sich Steinzeiten und Bronzezeiten abspielen, Rütlischwüre und Renaissancen, die Wolken darüber ziehen davon völlig unbeeindruckt ihrer Wege.

Es ist darum ein umso grösseres Faszinosum, dass sich der Urknall der Wolkenmalerei dennoch zeitlich präzisieren und geografisch lokalisieren lässt. Die Art des menschlichen Blickes nach oben ist vor allem eine Frage der Mentalitätsgeschichte. Um das Jahr 1820 herum, kurz nach den epochalen wissenschaftlichen Wolkenklassifizierungen des Engländers Luke Howard, beginnt John Constable über den weiten Heideflächen von Hampstead Heath und Johan Christian Dahl in der Naturbühne der Bucht von Neapel, die Wolke als Individuum zu erfassen. Diese beiden Maler sind die ersten wahren Wolkenkratzer. Sie malen sehr genaue Wolkenporträts, es gibt keinen anderen Inhalt mehr auf ihren kleinen Leinwänden als das mal grimmige, mal lächelnde Spiel von Weiss und Grau.

Und genau das ist der grosse Epochenbruch, der sich in diesen kleinen Wolkenstudien vollzieht: Wer den Himmel nur noch als Bühne für ein Schauspiel von Sauerstoff und Wasserstoff sieht und nicht mehr als den Ort, an dem die Götter oder die Engel wohnen, der vollzieht malerisch einen Akt der Säkularisation. Als die Frau des romantischen Dresdner Malers Carl Gustav Carus mit ihrem Mann in den 1820er Jahren das Atelier von Johan Christian Dahl verlässt, da wird sie ihn schaudernd fragen: «Warum malt er denn nur diese Wolken? Ist er nicht fromm?»

Alles wird Luft

Nach der Aufklärung, als sich all die scheinbar ewigen Wahrheiten der Philosophie und der Religion und der Gesellschaftsordnung in Luft auflösten, begannen sich die Maler an die Wolken zu klammern, als könne doch Trost von oben winken. In den Hunderten Jahren der Malerei waren die Himmel natürlich auch bewölkt, aber die Gemälde nannte man «Landschaften», denn die Musik spielte woanders: am Boden. In den Wolkenstudien der Romantik hingegen ist das Irdische reduziert auf einen Strich, einen Baum, eine Horizontlinie, eine letzte kleine optische Gedankenstütze, um den Himmelsraum darüber präziser zu verorten.

Wie aber, so darf man fragen, soll das gehen, wenn man einfach keine flachen Horizontlinien vorzuweisen hat? Wenn man den Kopf schon sehr in den Nacken legen muss, um die Bergspitzen in ihren Tausenderhöhen zu erkennen, und dann im Blickfeld kaum noch Raum ist für den Himmelsraum darüber? Willkommen in der Wolkenmalerei der Schweiz.

Johannes Stückelberger hat zu diesem Thema die wesentliche Grundlagenarbeit geleistet; er zeigte minuziös auf, wann genau sich die Himmel über den Bildern der Schweiz erstmals bewölkten, was die speziellen Herausforderungen waren, was die Konsequenzen, wer die Protagonisten. Am Anfang steht neben François Diday vor allem der 1810 geborene Alexandre Calame, der als erster Schweizer Künstler ab 1830 die Wolke als zusätzliches Dramatisierungselement seiner Landschaftsmalerei bewusst einsetzt: als Stimmungsverstärker, als meteorologischen Gehülfen zur Pathosproduktion, als formlos schwebenden Kontrast zu den harten Formationen des Gesteins der Berge.

Wolkenstudie Johann Jakob Frey, zusehen jetzt im Kunsthaus Zürich.

Er selbst hatte seine neue Sicht auf die Wolken interessanterweise aus den flachen Niederlanden importiert, wo er auf einer Reise im Jahr 1838 realisiert, dass schon allein wegen der niedrigen Horizonte automatisch der Himmel einen sehr grossen Raum in der niederländischen Landschaftsmalerei einnahm – und zwar ununterbrochen seit ihrem gloriosen Beginn im 17. Jahrhundert. Natürlich, so begreift Calame da, schreiben auch die Geografie und die Geologie mit an der europäischen Kunstgeschichte! Und so notiert er leicht resigniert mit Blick auf die kleinen Himmelsausschnitte über den hohen Schweizer Bergen: «Wir, die Bewohner der Bergländer, sehen den Himmel sozusagen nur durch ein Fenster, also sind wir weit davon entfernt, ihn zu verstehen und ihn so zu malen, wie sie es machen.»

Schweizer Gewölk

Calame selbst nahm sich dieses Problems in Theorie und Praxis an: also «zu malen, wie sie es machen». Er skizzierte direkt vor der Natur in den Bergen, versuchte, dem Wesen der Wolken malerisch auf den Grund zu gehen, und verstärkte ihre Präsenz in seinen ausgeführten Werken. Er schrieb, dass die stark vertikale Ausrichtung der Alpen dennoch niemanden dazu verleiten dürfe, die ungeheure räumliche Tiefe des Himmels darüber zu unterschätzen: «Er erhebt sich über den schneebedeckten Spitzen unserer ungeheuren Bergspitzen in einem brillanten Glanz und als Raum der Unendlichkeit für die vorüberziehenden Wolken.» Gerade so, als wolle er sagen: Vergesst nicht, auch über der Schweiz gibt es Wolken.

Es ist eine schöne mentalitätsgeschichtliche Pointe, dass in ebenjenem Jahr 1838, als Calame aus den hohen Himmeln der Niederlande die Wucht der Wolken mit in die Alpen brachte, sich ein Schweizer Generationsgenosse, der 1813 geborene Johann Jakob Frey, mit grosser Obsession der «Unendlichkeit der vorüberziehenden Wolken» widmete. Die erst in den letzten Jahrzehnten im Basler Nachlass von Frey aufgetauchten Wolkenstudien dürften zu einem wesentlichen Teil unmittelbar nach seiner Ankunft in Italien entstanden sein, also in der Zeit von 1835 bis 1839 (siehe unsere Abbildung).

Frey hatte das Glück, dass er kurz zuvor in München bei Carl Rottmann und Johann Georg von Dillis zeitgenössische Landschaftsmalerei studieren durfte. In seinen schönsten Studien gelang es ihm, die Errungenschaften dieser beiden Meister malerisch zu vereinigen: also einerseits Rottmanns untrügliches Gespür fürs butterweiche Abendrot, seine verschliffenen Pinselstriche, die Atmosphäre allein aus Lichtschattierungen zaubern können – und anderseits die auch dokumentarische Wolkenbesessenheit von Dillis’, des deutschen Pioniers in jenem Genre. Es macht sicherlich die überraschende Souveränität von Freys Studien aus, mit denen er aus dem Stand die Schweizer Wolkenmalerei auf internationales Niveau hob, dass er die Seherfahrungen der beiden vorangegangenen Malergenerationen, also die des 1759 geborenen von Dillis wie die des 1797 geborenen Rottmann, aufnehmen konnte.

Und wie bei vielen seiner Vorgänger dürfte es sich bei den meisten erhaltenen Wolkenstudien Freys um das Ergebnis seiner ersten Jahre in Italien handeln. Ab 1840 etwa, als er sich in Rom niedergelassen hatte, wie Nico Zachmann als Erster dargelegt hat, nutzte er die Naturstudien dann für einige Jahrzehnte als Grundlage für eine erfolgreiche Gemäldeproduktion grosser italienischer Landschaftstableaus. Die Überwältigungen des Lichts und der Wolken, der Einzug des Tempos in die Malerei, als er versuchte, mit dem Pinsel seinen Objekten hinterherzujagen und sie in ihrer Flüchtigkeit einzufangen – dies sollte Frey dann aufgeben zugunsten einer verlangsamten Feierlichkeit, in der die gemächlichen Wolken am Himmel nur noch manchmal von ihrer im Herzen wilden Jugend erzählen.

Es sind genau diese Studien seiner ersten Jahre in Italien um 1838, in denen die Schweizer Wolkenmalerei, mit einer Verspätung von einer Generation, endlich «frey» wurde. Aufgrund der fehlenden Datierungen ist es schwer, alle Wolkenstudien Freys eindeutig geografisch oder chronologisch zu ordnen. Aber man kann davon ausgehen, dass das Gros davon, die alle das südländisch verführerische weiche Licht in den Wolken zeigen, in die italienischen Erweckungsjahre fällt. Natürlich wird er auch in späteren Jahren immer wieder Wolken porträtiert haben, offenbar auch, als er in der Schweiz war, wie zwei formvollendete Werke aus Privatbesitz zeigen, eine Studie davon, zusätzlich mit «Juli am Mittag» bezeichnet, zeigt eine Bergkette mit Tannenwipfeln und darüber eine hinreissende weisse Stratocumulus-Formation vor sattem Blau.

Eine weitere Wolkenstudie von Johann Jakob Frey.

Bei Freys Studien versteht man, warum Rudolf Arnheim einmal sagte, dass es sich bei den reinen Wolkenstudien der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts um «die auffälligsten Vorläufer der modernen nichtgegenständlichen Kunst handelt»: weil es von der Verflüchtigung der einen Wolke eben nicht mehr ganz so weit ist bis zur Verflüchtigung aller Gegenständlichkeit.

Auch diese Befreiung der Schweizer Wolkenmalerei in den Werken von Johann Jakob Frey geschah, wie Calames gleichzeitige Erkenntnis, interessanterweise jenseits der Alpen. Denn umgeben von Bergen, die den freien Blick in den Himmel erschweren, blieb das von Alexandre Calame beschriebene Dilemma eine grosse Herausforderung für die Schweizer Maler des 19. Jahrhunderts. Es geht um eine Malsituation, in der die Geografie und das Körpergefühl sich aufs Nachhaltigste verweben, wie noch Franz Kafka in der legendären Postkarte an seine Schwester Ottla im Jahre 1911 vom Vierwaldstättersee schreiben wird: «Von Bergen eingesperrt in Flüelen. Man sitzt gebückt, die Nase fast im Honig.»

Es sind die beiden deutschen Gipfelstürmer Johann Wolfgang von Goethe und Caspar David Friedrich, die einen möglichen Ausweg aus diesem Gefühl der Eingesperrtheit, der drückenden Dominanz der Berge weisen. Goethe formuliert seinen Lösungsvorschlag in seinen «Briefen aus der Schweiz»: «So wie mich sonst die Wolken schon reizten, mit ihnen fort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte wegzogen, so steh ich jetzt oft in Gefahr, dass sie mich von einer Felsenspitze mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde fühl ich, mich in den unendlichen Luftraum zu stürzen.»

Goethe also gibt die Richtung vor: Man muss hinauf, auf Augenhöhe, dann kann man auf die Wolken blicken, sie müssen an einem «vorbeiziehen», nicht in weiter Ferne über den Bergspitzen aufblitzen. Dann kann man sogar in sie hineinspringen. Und Caspar David Friedrich hat für diesen literarischen Rat dann unbewusst eine malerische Entsprechung gefunden. Zum einen natürlich in seinem Meisterwerk «Ziehende Wolken», das die Bewegung, die Goethe beschreibt, bereits im Titel trägt. Nur 18 mal 24 Zentimeter klein ist dieses Ölgemälde, das heute in der Hamburger Kunsthalle hängt. Es ist ein quergestreiftes Bild: Oben scheinen, einem Vorhang gleich, die Wolken zu stehen, dahinter, in einer zweiten, weiter entfernten Ebene, verziehen sich gerade Regenwolken nach einem Gewitter, hinter ihnen die Berge, vor ihnen ein Streifen sattes Grün, ganz vorne ein Wall düsterer Steine. Es ist im Gebirge entstanden, im Harz, und Friedrich selbst nannte es in einem Brief «Erinnerung an den Brocken von der Höhe».

Dieses «von der Höhe» ist der Zauberbegriff, der Paradigmenwechsel. Der Mensch steht endlich auf einer Ebene mit den Wolken. Erst dann ist er ihnen gewachsen. Und erst dann kann er anfangen, die alte Symbolik der Renaissance, wo die Wolke als Sitzgelegenheit für Götter etabliert wurde, in eine neue überzuführen: Der Mensch ist kein Aufblickender mehr. Und erst dann können die Wolken plötzlich eine ganz neue aufklärerische Bedeutung erhalten: Friedrich nimmt das Bild der ziehenden Wolken, um in sich hineinzuschauen mit seinem berühmten inneren Auge und vom Wesen der menschlichen Seele zu erzählen. Von der Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit in unseren Köpfen, von den vielen Dingen, die gleichzeitig verarbeitet werden müssen und die selten in eine Richtung gehen, von nebulösen Ahnungen und wolkigen Träumen.

Spiegel der Seele

Die widerstreitenden Dynamiken eines undurchschaubaren Wetterwechsels im Gebirge werden zum Spiegel der Seele des romantischen Menschen. Friedrich geht in seinem «Wanderer über dem Nebelmeer» dann noch einen Schritt weiter. Er lässt seine Rückenfigur hinaufsteigen – und von oben auf das Meer aus Wolken und Nebel blicken. Diese Selbstermächtigung des Malers, dieser Aufstieg, um den Wolken im Herabblicken und auf Augenhöhe begegnen zu können, genau das ist die paradigmatische Veränderung, die die Malerei in der Schweiz in der zweiten Jahrhunderthälfte durchläuft.

Johann Jakob Frey: Wolkenstudie mit Gebirge, 1935-38.

Symbolisch wird diese zentrale kompositorische und inhaltliche Verschiebung im Bild «Die Ernte» von Robert Zünd aus dem Jahr 1860 sichtbar. Hier gibt es keine Berge mehr. Der Horizont liegt fast unterhalb der Blickachse, man hat das Gefühl, die Erde krümme sich im hinteren Bildbereich ein wenig nach unten, stattdessen blickt man frontal auf ein Gebilde aus weissen Wolken, in denen sich ein Gewitter aufzuladen scheint. Der Kontrast aus dem erleuchteten Weizenfeld im Vordergrund und dem satten Blau des Himmels liefert die Bühne für den Auftritt des schönsten Wolkenberges der Schweizer Landschaftsmalerei.

Anhand der zahlreichen Vorstufen zu diesem Hauptwerk kann man genau ablesen, wie Zünd die Wolken im Bildmittelpunkt von Stufe zu Stufe mehr dramatisiert, um die Wirkung zuzuspitzen. In der «Ernte» ist die Wolke die elektrisierende Hauptdarstellerin. Sie ist es zuerst bei Johann Jakob Frey gewesen, in dessen Studien toben und jagen die Wolken über den Himmel und vergessen die Erde unter sich. In Zünds «Ernte» aber hat der Himmel wieder Kontakt zur Landschaft unter sich aufgenommen – und behält dennoch seine bildbestimmende Kraft.

Von dieser Kräfteverschiebung kündet auch eines der skurrilsten Wolkenbilder der Schweizer Romantik: «Lioba! Ruf des Berner Oberländer Hirten» von Auguste Baud-Bovy aus dem Jahre 1886. Das ist die eidgenössische Fassung des «Wanderers über dem Nebelmeer». Aus dem Wanderstab des gelehrten Romantikers ist der Hirtenstab eines kernigen Bergbauern geworden. Statt Ergriffenheit vor den ziehenden Wolken des Elbsandsteingebirges, von dem Caspar David Friedrichs Gemälde erzählt (neben vielem, vielem anderen), sehen wir einen kraftstrotzenden Energiebolzen, der von oben ins Tal ruft, weit über den Wolken und den zarten Tiefen der Romantik stehend.

Es ist ein in doppeltem Sinne verspätetes Bild – wie so oft erzählen in der Kunstgeschichte erst die malerischen Verspätungen der Epigonen von den wirklichen Errungenschaften der Pioniere. Aber Auguste Baud-Bovys «Lioba!»-Rufer ist auch insofern aus der Zeit gefallen, als sich um 1880/90 die Schweizer Landschafts- und damit auch die Schweizer Wolkenmalerei eigentlich längst in eine faszinierende neue Höhe emporgeschraubt hat.

Echokammern der Romantik

Natürlich kann man bei Ferdinand Hodler, bei Giovanni Segantini und bei Félix Vallotton nicht mehr von Romantik sprechen. Aber doch ist ihre Kunst nicht ohne die romantischen Echokammern in ihren Werken denkbar. Sie holen Denkmuster, Bildkompositionen, Weltzugänge der Romantik in die Gegenwart der Jahrhundertwende – und finden neue malerische Ausdrucksformen dafür. Im Herzen also noch immer wild, in der Form aber kalkuliert und verwegen. In den grossen Panoramen Segantinis, auf denen in hochalpinen Szenerien Mensch und Natur tupfend malerisch verwoben werden, sind die einzelnen Wolken am Himmel farbige Bojen, die im Meer des farbig schimmernden Himmels zu schwimmen scheinen.

Der Maler ist so hoch hinaufgeklettert für seine Bilder, dass er die Wolken nun weder von unten noch von oben erfassen muss, sondern nur schlicht zum integralen Bestandteil seiner orchestralen Bildlandschaften macht. Segantini kann sogar die Bergspitzen zeigen, aber dennoch auf einem Drittel der Bildfläche den Himmel sich rund um das Hochplateau entfalten lassen, so wie es sich Calame einst erträumt hatte. Es gibt bei Segantini eine strukturelle Verwandtschaft zu der kompositorischen Rolle der Wolke in den Landschaften Ferdinand Hodlers. Vor allem in dessen Spätwerk, den monumentalen, erhabenen Landschaften vom Genfersee, spielen die Wolken eine zentrale Rolle.

Eine seiner Innovationen sind die Wolkenbänder, die den Bildraum waagerecht überspannen. Die Wolken übernehmen die Funktion eines Deckels für den dem Menschen zugänglichen Weltausschnitt. Innerhalb von diesem aber werden Wolken und Wasser, also Himmel und Erde, durch die Spiegelung optisch miteinander verzahnt. Die Wolke ist bei Hodler nicht mehr das vom Maler zu jagende flüchtige Objekt, das zur Aufladung des Stimmungsgehalts genutzt wird, nein, die Wolken, obwohl selbst Natur, helfen dem Künstler, die Welt zu ordnen.

Es ist naheliegend, dass diese ordnende Funktion herausgefordert wird, wenn die Welt und die Einheit von Mensch und Natur selbst aus den Fugen gerät. Schaut man sich etwa Félix Vallottons Gemälde «Das blühende Feld» an, dann kann man auch hier eine direkte evolutionäre Linie zurück zu Robert Zünds «Ernte» ziehen. In beiden Fällen ist der Betrachter Teil der wogenden Wiese, er steht inmitten der Natur, er ist sogar noch ein Stück tiefer gerückt – doch es ist genau jene Ruhe vor dem Sturm vorüber, die Zünds Gemälde seine maximale Aufladung verlieh. Nein, der Wind bläst kräftig von rechts, die Bäume im Hintergrund biegen sich nach links, und darüber sieht man: ziehende Wolken. Sie sind dunkel, sie sind melancholisch, und auch wenn der Betrachter zu ihnen aufblickt, so doch nicht mehr in einer Geste des Anhimmelns, sondern in einem Gefühl der Angst. Es zieht bald ein Sturm über Europa, und natürlich wissen das die Maler zuerst. Vallotton malte «Das blühende Feld» im Jahre 1912. Zwei Jahre später schon werden Wolken über Schlachtfelder ziehen. Auch davon erzählen die unheilvollen Wolken seiner Gemälde. Sie sind hier endgültig vom unbekannten Flugobjekt zum aufgeladenen Symbolträger geworden. Wolken sind international, Menschen nicht immer.

Am 13. November wird im Kunsthaus Zürich die grosse Ausstellung «Im Herzen wild. Die Romantik in der Schweiz» eröffnet; sie wird bis zum 14. Februar 2021 zu sehen sein. Der Katalog (Prestel-Verlag, 288 Seiten, 200 Abb.) kostet im Museumsshop Fr. 49.– und im Buchhandel Fr. 66.–. Dieser Essay ist eine vom Autor für die NZZ bearbeitete Fassung von jenem aus dem Katalog.

2 notes

·

View notes

Photo

Wie man aus einer heidnischen Philosophin eine christliche Heilige macht. Und warum es manchmal Zeit braucht, bis eine Heilige heilig wird

Heilige gibt es mehr, als das Jahr Tage hat. Es werden immer mehr, und sogar Päpste, die dem Heiligenkult kritisch gegenüberstanden, haben munter heiliggesprochen. Auch wenn manchmal Hindernisse zu überwinden waren.

Jean-Pierre Jenny27.12.2019, 05.30 UhrHörenMerkenDruckenTeilen

Auch der Himmel nimmt Anteil am Schicksal der heiligen Katharina, die zur Folter durch das Rad verurteilt worden sein soll. Altarbild von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553).

Das Lexikon der christlichen Ikonografie weiss von mindestens neun heiligen Katharinen. Die bekannteste unter ihnen ist vermutlich Katharina von Alexandria, also die mit dem Rad. Umgekommen sei sie, der Legende nach, allerdings nicht durch das Rad, das zu ihrem wichtigsten Attribut werden sollte, sondern durch Enthauptung. Christus selbst, heisst es, habe ihr beim standhaften Ertragen der Folter beigestanden.

Historische Belege für die Existenz dieser Königstochter gibt es aber keine. Die neuere Forschung vermutet, dass ihre Vita in Anlehnung an eine griechische Vorbildfigur konstruiert wurde, nämlich der neuplatonischen Philosophin Hypatia, die im Alexandria des 4. Jahrhunderts als Lehrerin der Mathematik und der Astronomie hohes Ansehen genoss. Deren qualvolles Ende in einer Zeit, in der radikale Frühchristen die paganen Minderheiten an den Rand drängten, ist verbürgt: Ein möglicherweise vom christlichen Patriarchen aufgehetzter Mob brachte die über Sechzigjährige in eine Kirche, wo sie von der Menge getötet wurde.

Ein bizarres Quiproquo in einer Tradition, der es auf historische Belege nicht besonders ankam! Aus Hypatia, dem realen Opfer fanatischer Christen, wurde Katharina, das erfundene Opfer blutrünstiger Heiden. Dreihundert Jahre nach Hypatias Ermordung entstanden dann erste Berichte über das angebliche Martyrium einer «heiligen Katharina», doch auch ihre im 10. Jahrhundert im Sinai-Kloster aufgetauchten Gebeine (ihr Leichnam soll nach dem Tod von Engeln dorthin gebracht worden sein) erhärten die Behauptung einer vormals irdischen Existenz einer solchen Heiligen nicht wirklich.

Mit Sägen und Nägeln

Die im 13. Jahrhundert von Jacobus de Voragine in der Legenda aurea behauptete Todesart übertrifft effektvoll, wie es sich für eine Märtyrerin gehört, jene der Hypatia an Grausamkeit. Während Hypatia von der aufgebrachten Menge in einer Kirche mit Scherben zerstückelt wurde, erfindet Jacobus Jahrhunderte später für Katharina eine Maschinerie, die das auf dem christlichen Glauben beharrende Mädchen einschüchtern und zum Heidentum zurückführen sollte.

Vier Räder, rundum mit Eisensägen und Nägeln bestückt, zwei davon in einer Richtung, die andern zwei in entgegengesetzter Richtung rotierend, hätten die störrisch auf dem neuen christlichen Glauben beharrende Jungfrau in Stücke reissen sollen. Durch ein Wunder soll das Foltergerät zerstört worden sein, so dass den Schergen daraufhin nichts anderes übrig geblieben sei, als Katharina zu enthaupten. Fortan bezeugte sie in unzähligen Darstellungen eine jener Leidensgeschichten der frühen Christenheit, nach denen die Christen des späten Mittelalters geradezu süchtig waren.

Historisch um einiges greifbarer ist Caterina de’ Vigri aus Bologna. Allein das Hin und Her bei ihrer Heiligsprechung ist kulturgeschichtlich interessant, da es Einblick in die Spannung zwischen Glauben und Vernunft gewährt. Caterina de’ Vigri, in Bologna schlicht und stolz «La Santa» genannt, wird 1413 in Bologna geboren; ihre Mutter ist eine Adlige aus Bologna, der Vater lebt als Höfling in Ferrara. Noch als Kind gelangt das Mädchen an den Hof von Ferrara, wo es Gesellschafterin der etwa gleichaltrigen Margherita, Tochter des Marchese Niccolò III d’Este, wird.

Ein auffallender Wohlgeruch

Im humanistischen Ambiente der Este stehen den Mädchen Bildungsmöglichkeiten offen, die Caterina in Bologna kaum gehabt hätte: Sie lernt Latein, Kalligrafie, Miniaturen malen und Viola spielen. Als Margherita, noch nicht zwanzigjährig, 1427 verheiratet wird, verlassen Caterina und ihre Mutter wieder den estensischen Hof und schliessen sich einer Gruppe frommer Frauen an. Seit 1431 lebt Caterina im Klarissenkloster des Corpus Domini in Bologna, wo ihr die Aufsicht über den Backofen obliegt und wo sie den Novizinnen Unterricht erteilt. Im Alter von 43 Jahren wird sie Äbtissin, und als sie 1463 stirbt, hinterlässt sie bildnerische Werke und eine mystische Schrift, die sie bereits in jungen Jahren verfasst hat.

Am Ort ihres Begräbnisses sollen laut Berichten bald nach der Bestattung merkwürdige Erscheinungen wahrgenommen worden sein, so dass man nach achtzehn Tagen beschloss, den frisch bestatteten Leichnam wieder auszugraben. Zum höchsten Erstaunen der Anwesenden sei der Körper unverwest gewesen und habe einen auffallenden Wohlgeruch verströmt. Man brachte den Leichnam in eine Seitenkapelle des Corpus Domini und stellte ihn in sitzender Haltung aus. Durch ein Guckfensterchen konnte er betrachtet werden. Heute ist die Kapelle für Besichtigungen zugänglich, und noch immer sitzt sie da, während Gläubige ihre Andacht verrichten.

Früh schon brachten die Nonnen Kleidungsstücke, die Caterina de’ Vigri auf sich trug, zu Kranken und legten sie auf deren Leib, um die Heilung zu fördern. Und immer, berichten die Klarissen, seien diese Kleider anschliessend gewaschen worden. Damit unterstreichen sie weniger eine hygienische Sorgfalt als die nie versiegende Heilkraft der Santa. Bereits 61 Jahre nach Caterinas Tod waren diese Verrichtungen vom Heiligen Stuhl offiziell anerkannt worden, und in der Folge übertraf der Zulauf zum Corpus Domini zeitweise jenen zum unweit davon gelegenen Grab des heiligen Dominikus.

Kleider, die Wunder wirken

Nachdem Ende des 16. Jahrhunderts Bemühungen um eine Heiligsprechung von Caterina im Sand verlaufen sind, unternimmt eine päpstliche Kommission im 17. Jahrhundert einen neuen Anlauf: 1671 werden acht Ärzte dazu bestimmt, den Leichnam zu untersuchen. Sie sollen herausfinden, was es mit der Unverweslichkeit und dem mysteriösen Wohlgeruch auf sich hat. Aber sie dürfen Caterina nur in ihrer Kleidung untersuchen und nur am Kopf, am Nacken, an den Armen und unterhalb der Knie berühren. Brüste, Bauch und Oberschenkel bleiben tabu.

Fazit der Untersuchung: Möglicherweise sei Caterina einbalsamiert worden; gegen die Unverweslichkeit spreche der Umstand, dass Weichteile am Leib fehlten. Wenige Tage später wiederholen fünf Edeldamen die Untersuchung. Diesmal wird Caterina entkleidet. Die Nonnen dürfen den ganzen Leib abtasten. Jetzt lautet das Ergebnis: Es seien keine Einschnitte gefunden worden (solche wären im Falle einer Einbalsamierung zur Entnahme der Eingeweide nötig gewesen), dafür sei an den Brüsten, am Bauch und an den Schenkeln weiches Fleisch vorhanden. Doch auch den vornehmen Damen sei kein besonderer Wohlgeruch aufgefallen.

Für die päpstliche Kommission kamen damit Wohlgeruch und Unverwesbarkeit als Wunder für eine Kanonisierung nicht mehr infrage. Blieben 170 überlieferte Wunderheilungen, die allerdings rasch auf acht Fälle zusammenschrumpften. Diese galt es nun seriöserweise zu überprüfen. Aber die meisten Augenzeugen, behandelnde Ärzte, geheilte Kranke, Angehörige und beiwohnende Nonnen, waren nicht mehr am Leben. Schliesslich blieben zwei Wunderheilungen übrig, die beglaubigt wurden: Eine Geheilte trat als Zeugin auf, und in einem andern Fall beteuerte ein Arzt, er sei am Ende seines Lateins gewesen und seine Patientin sei einzig durch das Wunder der Kleiderberührung genesen.

Heilkraft hält nicht ewig an

Der Erzbischof von Bologna und spätere Papst Benedikt XIV. wirkte beim Schlussbericht der Kommission mit. Diplomatisch versiert formulierte er, dass die beiden verworfenen Wunder – Wohlgeruch und Unverwesbarkeit – möglicherweise in der Vergangenheit weiterhin wirksam gewesen seien; längerfristig hätten sie aber ihre Energie eingebüsst. So vermied er es, Beurteilungen früherer geistlicher Autoritäten anzuzweifeln. Im Sinne der Vernunft betonte er indessen, dass die Austrocknung eines Leichnams – um eine solche müsse es sich bei Caterina gehandelt haben – ein natürlicher Verwesungsvorgang sei. 1712 wurde Caterina de’ Vigri schliesslich heiliggesprochen.

Auch als Papst auf dem Stuhle Petri (1740–1758) wehrte Benedikt XIV. sich gegen abergläubische Praktiken, weshalb er mit Recht als der «Papst der katholischen Aufklärung» in die Geschichte einging. Er schätzte den Geistlichen und Historiografen Ludovico Antonio Muratori aus Modena für dessen Schriften zu liturgischen Reformen. So sei es, pflichtete er diesem bei, tatsächlich sinnlos, beim Herannahen eines Gewitters die Kirchenglocken Sturm läuten zu lassen. Auch wehrte er sich gegen die weitverbreitete, doch übertriebene Heiligenverehrung. In der Religion gehe es schliesslich nicht um Theatralik, sondern um nüchtern kontrollierbare Devotion. Anstatt immer an all die Heiligen zu denken, wäre es besser, sich um die Dinge des Alltags zu kümmern.

Wir verschweigen aber nicht, dass dieser Papst, im Alter wohl durch die vielen Widerstände der Kurie mürbe gemacht, sich von den späteren Schriften Muratoris zunehmend distanzierte. Denn dieser übernahm – Apage Satanas! – juristische und ökonomische Gedanken der französischen Aufklärung, etwa wenn er im Traktat «Della pubblica felicità» unzweideutig festhielt, dass der Staat nicht auf Reichtum und Macht der Fürsten gegründet sei, sondern auf das Wohl der Untertanen. Das war ein Jahrzehnt vor dem Tod Benedikts XIV. Die Heiligsprecherei geht indes bis auf den heutigen Tag munter weiter.

Jean-Pierre Jenny ist Dozent für Italienisch an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Gymnasiallehrer in Basel.

0 notes

Photo

Ohne Ostern gäbe es vielleicht keinen Computer: Wie die Christen im Kampf um den Ostertermin ein neues Zeitbewusstsein entwickelt haben

Mit Weihnachten ist es einfach: Das Fest findet jedes Jahr am gleichen Tag statt. Der Ostertermin verschiebt sich von Jahr zu Jahr, um mehr als einen Monat. Warum eigentlich? Und was bedeutet das?

Hans Maier11.04.2020, 05.30 UhrHörenMerkenDruckenTeilen

Mit Christus bricht die neue Zeit an: Die Christen zählten die Jahre von der Geburt Jesu her. Damit schufen sie sich ein neues Empfinden für Zeiträume.

Ostern hat kein festes Datum. Der Termin für den Ostertag wechselt von Jahr zu Jahr, er kann auf 35 verschiedene Daten zwischen dem 22. März und dem 25. April fallen. Und um diese 35 Tage verschieben sich auch die Termine, die direkt an Ostern geknüpft sind – die Sonntage der Zeit vor und nach Ostern, Feste wie Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam.

Von Februar bis Juni geht es unruhig zu im Kirchenjahr, es herrschen Turbulenzen. Das Jahr dreht sich, wie ein Historiker es ausgedrückt hat, «wie ein . . . Karussell über einem Excenter» (Peter Rück) – überall «bewegliche Feste». Erst die zweite Hälfte des Kirchenjahres wird es ruhiger, sie wird von «unbeweglichen Festen» bestimmt. Der Weihnachtsfestkreis ist jünger und greift nicht so heftig aus wie der Osterfestkreis.

Woher kommt dieser Wechsel zwischen beweglichen und unbeweglichen Festen, woher kommt diese Unruhe im Jahr? Muss das wirklich sein? Könnte nicht vor allem Ostern, das höchste Fest der Christen, jedes Jahr am gleichen Tag gefeiert werden, so wie es bei Weihnachten längst der Fall ist?

Tatsächlich hat das Zweite Vatikanische Konzil im Jahr 1962 im Zusammenhang mit der Liturgiereform einen solchen Vorschlag zur Diskussion gestellt. Es erklärte sich bereit, das Osterfest auf einen bestimmten Sonntag im gregorianischen Kalender festzulegen, unter einer Voraussetzung: «Wenn alle, die es angeht, besonders die vom Apostolischen Stuhl getrennten Brüder, zustimmen». Eine Reaktion von dieser Seite blieb freilich aus. Sie kam auch später, nach dem Konzil, nicht – und so wird es wohl beim jährlich wechselnden Osterdatum bleiben.

Ein Sonntag soll es sein

Aber nochmals: Woher kommt denn dieser dauernde Wechsel? Nun, er kommt überraschender- und paradoxerweise aus einer Entscheidung, die eigentlich der Vereinfachung, der Vereinheitlichung hätte dienen sollen. Mit der konstantinischen Anerkennung der Kirche war im Jahr 321 der Sonntag als Fest- und Ruhetag im Römischen Reich offiziell eingeführt worden – er löste den Sabbat und den römischen Saturntag ab. Zugleich rückte das Osterfest als wichtigstes Fest der Christenheit in den Vordergrund.

Es wurde aber in Ost und West ganz unterschiedlich ausgestaltet, und es wurde auch zu unterschiedlichen Zeiten gefeiert – keineswegs immer an einem Sonntag. Es gab Verwirrung, es herrschte Unsicherheit, und das führte zu einem regelrechten Streit um den Termin des Osterfestes. Um Klarheit zu schaffen, traf das Konzil von Nikaia im Jahr 325 zwei wichtige Entscheidungen: Ostern sollte künftig stets an einem Sonntag gefeiert werden – wie es in Rom bereits üblich war –, und sein Platz im Jahreskreis sollte der erste Sonntag nach dem Frühjahrsvollmond sein.

Damit war das Osterfest in der Natur verankert wie die alten antiken Feste auch. Doch sein Datum musste Jahr für Jahr aufs Neue gesucht, bestimmt und amtlich verkündet werden. Es stand nicht einfach fest. Wegen der Unterschiede zwischen Sonnenjahr und Mondjahr war es schwierig, festzustellen, wann der Frühlingszeitpunkt eintrat. Das musste berechnet werden. Man brauchte Tabellen, einen Vorgriff auf die nächsten Jahre.

Das Konzil von Nikaia traf zwei wichtige Entscheidungen: Ostern sollte stets an einem Sonntag gefeiert werden, und sein Platz sollte der erste Sonntag nach dem Frühjahrsvollmond sein.

Aus diesem Bemühen entwickelte sich ein Verfahren, das Computus genannt wurde (von lat. computare, zählen) – ein Verfahren, das sich im 6. Jahrhundert zu einer eigenen Wissenschaft entfaltete. Das Ziel war es, sogenannte Ostertafeln festzulegen; die «Zählmeister» nannte man Computisten. Unser Wort Computer stammt also – aus dieser frühen Zeit (daher kommt übrigens auch das Wort Konto).

Mathematik für Theologen

In den Jahrhunderten des ausgehenden Römischen Reiches, der Völkerwanderung, des frühen Mittelalters – den sogenannten «dunklen Jahrhunderten» – war der Computus fast das einzige Kapitel Mathematik in der wissenschaftlichen Ausbildung der Theologen. Es war eine Art Hilfswissenschaft für den Gottesdienst und blieb es für die folgenden 700 Jahre. Man kann sagen, dass die Bemühung um den Ostertermin das Absinken der mathematischen Kenntnisse unter ein Mindestniveau verhinderte – und dass sich in diesem Zusammenhang ein Denken über Zeit und Zahl entwickelte.

Auch die Benediktinerregel gehört in diesen Zusammenhang: In ihr wurde der sorgfältige Umgang mit Tag und Stunde eingeübt und festgeschrieben. Allgemeiner gesprochen: Im Christentum wurde die Zeit zur genau beobachteten und bald auch zur gezählten Zeit. Sie wurde in ihrer Eigentümlichkeit, in ihrer Unumkehrbarkeit und Unwiederholbarkeit entdeckt und erschlossen. In dieser Zeit, die einen klaren Anfang und ein deutliches Ende hatte, musste der Christ sein Heil wirken. Die Zeit – so drückten es später die Mystiker aus – war «edeler als tausend Ewigkeiten» (Angelus Silesius).

Im Jahr 525, also 200 Jahre nach dem (ersten) Konzil von Nikaia, wirkte in Rom der skythische Abt Dionysius Exiguus («der Kleine») – ein Computist. Er berechnete die Ostersonntage für fünf neunzehnjährige Mondzyklen voraus. Und er verband zugleich – historisch folgenreich –die Ostertafeln mit einer neuen Zeitrechnung. An die Stelle der diokletianischen Ära, die bisher in Geltung war, setzte er eine christliche Ära – eine Zeitrechnung nach Christi Geburt. Sie ist bis heute in Kraft – im Westen unmittelbar geltend, in der übrigen Welt zumindest als Zweitrechnung anerkannt, von der Historie bis zum Flugverkehr.

Das frühe Christentum, der Herkunft aus dem Judentum noch nahe, hatte sein Zeitverständnis zuerst im Horizont biblischer Überlieferungen gefunden. Später kamen hellenistische und römische Zeitorientierungen hinzu. Dann trat die alles beherrschende Beziehung auf Christus immer stärker in den Vordergrund. Zunächst theologisch, als Kritik an der römisch-kaiserlichen Selbstbezogenheit, als Hinweis auf den einzigen Herrscher, der diesen Namen verdiente – Christus. Dann naturhaft-physikalisch, indem das Fest Ostern durch die Beziehung auf den Mondkalender gewissermassen der Natur eingeschrieben wurde – und endlich auch historisch-politisch, als Ansage einer neuen, nach Christus benannten Zeit.

Ein Schritt in die Welt

In der Entstehung der Ostertafeln, des Computus, der christlichen Zeitrechnung spiegelte sich eine veränderte Haltung der Christen zur Gegenwart. Waren Welt und Zeit den Christen anfangs fern, fremd und gleichgültig, so begannen sie mit der dogmatischen Festigung des Christentums seit dem 4. Jahrhundert und mit der Entstehung einer christlichen Gesellschaft in Ost- und Westrom immer wichtiger zu werden.

Das Christentum liess sich, stärker als bisher, auf die Zeit, auf die Geschichte ein. Es bewegte sich nicht mehr ausschliesslich in der «Zeit der anderen», sondern schuf sich seine eigene Zeit. Genauer: Das in ihm von Anfang an vorhandene Zeitbewusstsein löste sich von den herkömmlichen Mustern und entwickelte seine eigene Prägung: in den Christusfesten des Jahres und den ihnen folgenden Festen der Märtyrer und Heiligen, in den Ostertafeln des Computus – und nicht zuletzt in der Zählung der Jahre nach Christus.

In der Entstehung der Ostertafeln und der christlichen Zeitrechnung spiegelte sich eine veränderte Haltung der Christen zur Gegenwart.

Nun also zum Computer. Ostertafeln braucht man heute nicht mehr, um das Osterfest zu finden, seit die Astronomie die Planetenläufe exakt berechenbar gemacht hat. Sonnen- und Mondabhängigkeit des Osterfestes sind kein Problem mehr. Elektronische Taschenrechner mit Quarzuhr haben den Computisten längst die Arbeit abgenommen. Geblieben ist jedoch das Wort Computer, die englische Fassung des lateinischen Computus – es erinnert noch immer an den Anfang des rechnerischen Bemühens um ein Fest und im weiteren Sinne an den wissenschaftlichen Umgang mit Zeit und Zahl.

Doch seit dem «Kirchen-Comput» sind inzwischen Generationen von Rechnern als selbständige Werkzeuge entstanden. Sie haben sich verselbständigt, haben sich an Zahl und Leistungsfähigkeit gewaltig ausgeweitet. Das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching ist heute in der Lage, bis zu drei Billiarden Rechenvorgänge pro Sekunde auszuführen. Und die digitale Technologie befindet sich in einem Fortschritt auf immer kürzere Taktzeiten hin: Wir sind schon bei der Nanosekunde angelangt und nähern uns der Picosekunde, die sich zu einer Sekunde wie eine Sekunde zu rund 30 000 Jahren verhält.

Die Neuzeit begann mit einer Uhr

Wann ist das, was mit der Suche nach dem Ostertermin begann, implementiert worden, wann hat es sich in eigenen Rechnern verselbständigt? Wann begann das eigentliche Computerzeitalter, in dem wir heute mittendrin stehen?

Nun, es begann im Grunde, wie der Informatiker Winfried Görke nachgewiesen hat, schon mit den astronomischen Uhren des späten Mittelalters und der Neuzeit. Zumindest waren sie eine wichtige Vorstufe dazu. Sie zeigten nicht nur die jeweilige Zeit in vierundzwanzig Stunden an, sondern auch die zyklischen Abläufe von Erde, Sonne, Mond und Sternen.

Seit dieser Epoche gipfelt der Umgang mit der Zeit nicht mehr in Pergamenten, Tafeln, Büchern, sondern in mechanischen Instrumenten. Es waren Uhrmachermeister, die auch die ersten Rechenmaschinen bauten – die Vorläufer unserer heutigen Computer. Ein Beispiel – wohl das grösste – ist die astronomische Uhr im Strassburger Münster. Sie ist so etwas wie ein früher Computer – man muss präzisierend hinzufügen: ein Computer mit einem festen Programm. Der astronomische Teil ist bis heute berühmt – er erstreckt sich auf die Tag-und-Nacht-Gleiche, die Sonnen- und Mondgleichungen und den Kirchen-Computus.

Wie verhalten sich diese astronomischen Kirchenuhren zu heutigen Rechnern? Was unterscheidet die Strassburger Münsteruhr von Jean-Baptiste Schwilgué (1776–1856) von den Rechnern des Deutschen Konrad Zuse, der 1941 in Berlin den ersten elektrischen Computer der Welt baute? Nun, die auf Zuse und andere Erfinder zurückgehenden Geräte sind frei programmierbar, es sind digitale Universalrechner, während Schwilgués astronomische Uhr mechanisch fest programmiert war.

Orientierung in der Welt

Der moderne Computer löst sich von den astronomischen Bindungen, denen die älteren Rechner ihr Dasein und ihre Funktionsweise verdanken. Aber der Informatiker Winfried Görke vermutet zu Recht, dass die Mehrzahl der heutigen Computer im Grunde ebenfalls nach festen Programmen arbeitet, die nur durch den Austausch des Speichers veränderbar sind – und insofern bliebe die astronomische Uhr in Strassburg das «noch immer funktionsfähige Vorgängermodell» des Computers.

Den historischen Zusammenhang, der vom Oster-Computus zum modernen Computer reicht, hat der Historiker Arno Borst 1990 in einer souveränen Studie dargestellt («Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas»). Er hat darauf hingewiesen, dass der christliche Kalender nicht nur die langen Zeiträume, die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte geprägt, sondern auch nach innen auf das Zeitgefühl und Zeitbewusstsein der Menschen eingewirkt hat.

Was verbindet den Computisten des frühen Mittelalters, der nach dem Ostertermin suchte, mit dem heutigen Menschen, der sein Smartphone in der Tasche hat und es zur Orientierung in der gegenwärtigen Welt benutzt? Ostern ist ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken.

Hans Maier war von 1970 bis 1986 bayrischer Kultusminister und von 1988 bis zu seiner Emeritierung 1999 Professor für christliche Weltanschauung, Religions- und Kulturtheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

1 note

·

View note

Photo

Er gab die Hälfte seines Mantels einem Bettler: Wie aus dem römischen Soldaten Martin der populärste Heilige Europas wurde

Räbeliechtliumzüge, Martinimärkte und Gänse auf dem Teller: Kaum ein Heiliger ist heute noch so gegenwärtig wie der heilige Martin. Und vielleicht gibt es auch kaum einen, den die Welt so nötig hätte wie ihn.

Hans Maier11.11.2020, 05.30 UhrHörenMerkenDruckenTeilen

Lichter zu Ehren des heiligen Martin: Der Bischof von Tours ist nach wie vor präsent im Kalender.

Mit dem Martinshorn hat Martin von Tours nichts zu tun. Es geht auf seinen Erfinder Max B. Martin zurück. Und doch taucht für mich, wenn ich im Grossstadtverkehr einem Rettungswagen begegne und das «Tatütata» der Martinshörner höre, hinter dem Fahrzeug sogleich die Gestalt des Heiligen auf: Ich sehe ihn gewappnet auf einem römischen Streitross durch eine winterliche Stadt reiten und plötzlich die Zügel anziehen: «Im Schnee, da sass ein armer Mann, / hatt’ Kleider nicht, hatt’ Lumpen an.»

Der heilige Martin ist keine Gestalt der Vergangenheit. In Europa und weit darüber hinaus ist er so gegenwärtig wie kaum ein anderer Heiliger. Eine ähnliche Popularität hat nur noch Franziskus. In Martin dürfen sich die Wohltäter und Lebensretter aller Jahrhunderte wiedererkennen, die Ärzte, Pfleger, Helfer, Fürsorger. Martin ist auch der Patron der Friedensstifter; denn der nach dem Kriegsgott Mars benannte Offizierssohn Martinus hat sich im Lauf seines Lebens von einem Soldaten zu einem Mönch gewandelt, von einem Kämpfer im Krieg zu einem Streiter für den Frieden.

Woher wissen wir etwas über Martin? Wir wissen es fast ausschliesslich aus der Schrift eines Zeitgenossen, Sulpicius Severus, der von etwa 360 bis etwa 420 nach Christus in Aquitanien, dem heutigen Südwestfrankreich, lebte. Er war ein Adliger, ein literarisch gebildeter Mann, aber zugleich ein Liebhaber und Förderer des asketischen Lebens. Seine Lebensbeschreibung des Heiligen, im Jahr 400 verfasst, schildert Martin als Gotterwählten und Wundertäter.

Krieger und Mönch

Martin war der Sohn eines Militärtribuns, das entspricht unserem Oberst, geboren ist er wohl um 316 in Ungarn in der Stadt Savaria an der Raab, dem heutigen Szombathely. Mit seinen Eltern zog er nach Pavia in Italien, wo er aufwuchs. Schon mit zehn Jahren hörte Martin vom Christentum und verlangte Aufnahme unter die Katechumenen. Er strebte die Taufe an, obwohl sein Vater, ein Heide, den römischen Göttern zugeneigt, ihn mit fünfzehn Jahren zum Soldaten in der römischen Armee gemacht hatte.